第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》教学设计

文档属性

| 名称 | 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 543.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 17:31:59 | ||

图片预览

文档简介

第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

教材分析

本课内容涉及中古时期的拜占庭帝国,主要讲述了查士丁尼一世主持编纂《罗马民法大全》及其历史影响,以及拜占庭帝国由盛转衰直至灭亡的过程。本课上承西罗马帝国灭亡后欧洲历史的转型,下启中世纪晚期东西方文明的发展差异,在教材体系中具有承前启后的重要意义。通过学习,学生可以理解法律制度对社会稳定和发展的重要作用,认识到地理环境、经济基础与国家兴衰之间的关系,同时体会拜占庭文化在传承古典文明中的桥梁作用,为后续学习文艺复兴和近代法律体系奠定基础。教学中应注重引导学生梳理法律文献的演变脉络,结合地图理解帝国的战略地位与外部威胁,帮助学生形成时空观念与历史解释能力。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过古代文明和世界历史的基本框架,对罗马帝国的兴衰、东西方文化交流等内容有初步认识,具备一定的时空观念和史料分析能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对图片、地图和故事性强的内容更感兴趣,但对法律文献等抽象内容理解较弱。本课的重点在于理解《查士丁尼法典》的内容及其历史影响,难点在于认识拜占庭帝国灭亡的原因和文化贡献,要求学生能够结合地图和文字资料,梳理历史事件的因果关系,并能简要评价其历史地位。

教学目标

【唯物史观】通过分析查士丁尼编纂法典的目的与社会背景,使学生理解法律制度与社会经济发展之间的关系,初步形成从历史唯物主义角度认识历史问题的能力。

【时空观念】通过阅读拜占庭帝国不同时期的形势图与时间轴,使学生准确把握东罗马帝国从“黄金时代”到灭亡的历史发展脉络和空间变化,建立清晰的历史时空框架。

【史料实证】通过解读《罗马民法大全》的内容及相关史事描述,使学生学会从文献中提取关键信息,验证历史结论,提升依据史料进行逻辑推理的能力。

【历史解释】通过对拜占庭文化特点及其影响的学习,使学生能够综合多种因素解释历史现象,理解拜占庭帝国在文化传承中的桥梁作用。

【家国情怀】通过了解拜占庭帝国对欧洲文明发展的贡献,使学生感悟多元文化融合的价值,增强对人类文明成果的尊重与珍惜之情。

重点难点

重点:查士丁尼编纂《罗马民法大全》、《罗马民法大全》的内容与影响、拜占庭帝国灭亡的原因

难点:《罗马民法大全》的历史地位、拜占庭文化对西欧文艺复兴的影响、拜占庭帝国衰亡的过程

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅拜占庭风格的建筑图片,并讲述:“同学们,这是一座曾经辉煌一时的帝国都城,它融合了东西方文化,保存了大量古代知识。你们知道它是哪里吗?”

【展示材料】

▲圣索菲亚大教堂外观(象征拜占庭文化的代表性建筑)

“查士丁尼统治时期,帝国重建了圣索菲亚大教堂,它不仅是宗教中心,也是帝国权力的象征。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

这座建筑看起来和我们熟悉的中国古建筑有什么不同?你觉得它为什么能成为帝国的象征?

如果一个帝国想长久发展,你觉得它需要哪些重要的东西?拜占庭做到了吗?

【设计意图】通过直观的图片和简明史料,引导学生关注拜占庭帝国的文化与制度特征,激发他们对帝国兴衰原因的兴趣,为后续学习《查士丁尼法典》和拜占庭历史奠定思考基础。

探究新知

查士丁尼及《查士丁尼法典》

东罗马帝国的版图与经济

【教师活动】

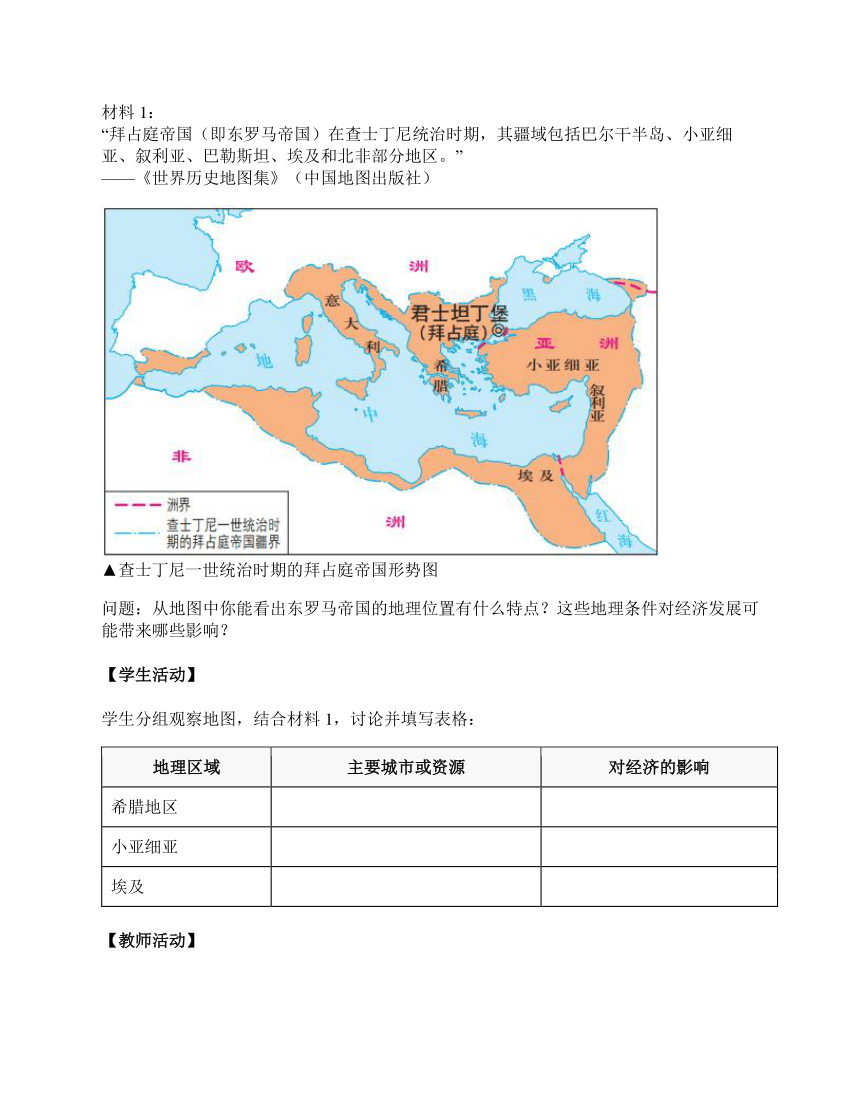

材料1:

“拜占庭帝国(即东罗马帝国)在查士丁尼统治时期,其疆域包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及和北非部分地区。”

——《世界历史地图集》(中国地图出版社)

▲查士丁尼一世统治时期的拜占庭帝国形势图

问题:从地图中你能看出东罗马帝国的地理位置有什么特点?这些地理条件对经济发展可能带来哪些影响?

【学生活动】

学生分组观察地图,结合材料1,讨论并填写表格:

地理区域 主要城市或资源 对经济的影响

希腊地区

小亚细亚

埃及

【教师活动】

教师引导学生分析地图信息,指出东罗马帝国横跨欧亚非三大洲,拥有地中海东部多个重要港口,如君士坦丁堡、安条克、亚历山大港等。这些城市不仅是政治中心,也是商业枢纽。埃及是“帝国粮仓”,叙利亚是手工业和贸易重地。

总结知识点:

东罗马帝国疆域广阔,涵盖希腊、西亚和北非

地中海沿岸多大城市和港口,有利于对外贸易

埃及农业发达,为帝国提供粮食保障

社会稳定、经济活跃,为法律改革奠定基础

【设计意图】

通过地图观察和史料分析,培养学生读图能力和空间认知能力,理解地理环境对经济发展的影响,为后续学习法律改革背景打下基础。

查士丁尼与法典编纂

【教师活动】

材料2:

“查士丁尼是一位雄心勃勃的皇帝,他希望通过法律统一帝国的治理,恢复罗马帝国昔日的辉煌。”

——《世界文明史》(人民教育出版社)

材料3:

“公元528年,查士丁尼任命特里波尼亚领导一个法典编纂委员会,开始整理罗马历代法律。”

——《世界古代史》(高等教育出版社)

▲查士丁尼一世(483-565)

问题:查士丁尼为什么要组织编纂法典?他希望通过法律实现什么目标?

【学生活动】

学生阅读材料2、3,结合教材内容,完成思维导图:

查士丁尼编纂法典的原因:

├─ 目标:____________________

├─ 背景:____________________

└─ 措施:____________________

【教师活动】

教师点评学生思维导图,强调查士丁尼希望通过统一法律来加强中央集权,维护社会稳定,巩固帝国统治。他不仅继承了罗马法传统,还进行了系统整理和创新。

总结知识点:

查士丁尼于527年继位,528年组建法典编纂委员会

编纂目的是统一法律、维护秩序、加强皇权

法典编纂历时多年,形成四部法律文献

包括《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法理概要》《新法典》

【设计意图】

通过材料分析和思维导图训练,提升学生归纳概括能力,理解法律改革背后的深层政治动机,培养历史解释能力。

《罗马民法大全》的内容与影响

【教师活动】

材料4:

“《罗马民法大全》是欧洲历史上第一部系统的民法典,它奠定了现代民法的基础。”

——《世界法制史》(法律出版社)

材料5:

“该法典虽然仍承认奴隶制,但规定奴隶不得被随意杀害,奴隶主必须履行一定的义务。”

——《世界通史》(中华书局)

问题:为什么说《罗马民法大全》具有深远影响?它在哪些方面体现了进步性?

【学生活动】

学生分组讨论,围绕以下两个问题展开:

《罗马民法大全》在法律体系上有哪些创新?

它对后世产生了哪些影响?

每组派代表发言,其他组补充。

【教师活动】

教师总结学生的发言,指出《罗马民法大全》不仅系统整理了罗马法,还在财产、契约、债务等方面作出明确规定,推动了法律制度的规范化。尽管保留奴隶制,但改善了奴隶地位,体现了人道主义倾向。

总结知识点:

《罗马民法大全》由四部法律文献组成

内容涉及财产、买卖、债务、契约等民事关系

改善奴隶地位,不再视奴隶为“会说话的工具”

是欧洲民法的奠基之作,影响深远

【设计意图】

通过小组讨论和观点交流,激发学生批判性思维,理解法律制度的历史演变及其社会意义,提升历史理解与价值判断能力。

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭帝国的灭亡

【教师活动】

材料1:

“十字军东征原本是为了收复圣地耶路撒冷,但他们却在1204年攻陷了君士坦丁堡,洗劫了这座伟大的城市。”

——《世界历史读本》(初中适用)

▲图片注释:拜占庭帝国和奥斯曼帝国示意图

问题:

为什么十字军没有帮助拜占庭帝国,反而攻打它?这说明了什么?

【学生活动】

学生分组讨论并结合材料分析十字军东征对拜占庭的影响。每组派代表发言,提出自己的看法。

【教师活动】

教师引导学生从宗教、经济、政治三方面分析原因:

宗教矛盾:天主教与东正教之间长期存在分歧;

经济利益:西欧商人觊觎东方的财富和贸易路线;

政治机会:十字军将领借机扩张势力,建立拉丁帝国。

结合图片,教师指出拜占庭帝国疆域不断缩小,最终只剩下君士坦丁堡及其周边地区。

总结知识点:

十字军东征加剧了拜占庭帝国的衰落;

宗教分歧、经济利益和政治野心导致十字军攻击拜占庭;

帝国版图逐渐缩小,军事和财政陷入困境。

【设计意图】

通过史料引导学生理解十字军东征对拜占庭的破坏性影响,培养学生从多角度分析历史事件的能力,增强其批判性思维和合作探究能力。

【教师活动】

材料2:

“1453年,奥斯曼军队攻破君士坦丁堡城墙,结束了这个延续千年的帝国。”

——《简明世界史》(初中适用)

问题:

奥斯曼人是如何成功攻陷君士坦丁堡的?这反映了拜占庭帝国哪些方面的弱点?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,绘制“拜占庭帝国灭亡过程”时间轴,并标注关键事件和原因。

【教师活动】

教师点评学生的时间轴,重点讲解:

奥斯曼崛起:突厥人建立国家,信奉伊斯兰教,组织严密;

军事技术优势:奥斯曼使用大炮攻城,突破传统防御体系;

拜占庭内部虚弱:财政困难、军队削弱、缺乏外援;

地理孤立:君士坦丁堡四面受敌,难以获得支援。

结合图片,教师指出奥斯曼帝国如何逐步吞并拜占庭领土,最终完成征服。

总结知识点:

奥斯曼帝国在1453年攻陷君士坦丁堡,标志拜占庭帝国灭亡;

奥斯曼人利用先进武器和组织优势战胜拜占庭;

拜占庭因内忧外患无力抵抗,最终走向灭亡。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理拜占庭灭亡的过程,提升其归纳整理和逻辑表达能力;通过问题引导学生思考帝国灭亡的内外原因,培养其综合分析能力。

【教师活动】

材料3:

“拜占庭文化融合了希腊、罗马、基督教和东方元素,成为中世纪欧洲最重要的文化中心之一。”

——《世界文明简史》(初中适用)

问题:

尽管拜占庭帝国灭亡了,但它对后世有哪些重要影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,围绕“拜占庭文化的遗产”进行资料搜集与展示,每人负责一个方面(如建筑、法律、宗教、艺术等)。

【教师活动】

教师点评学生的展示内容,强调:

文化传承:保存大量古希腊罗马文献,为文艺复兴提供基础;

宗教影响:东正教传播至东欧,影响俄罗斯等国;

建筑风格:圣索菲亚大教堂影响伊斯兰和欧洲建筑;

法律制度:《查士丁尼法典》成为欧洲法律体系的重要源头。

总结知识点:

拜占庭文化融合东西方元素,具有独特价值;

保存古典文献,推动文艺复兴;

影响东欧宗教、建筑和法律发展。

【设计意图】

通过小组展示活动,激发学生主动学习的兴趣,提升其信息搜集与表达能力;通过教师点评,帮助学生理解拜占庭文化的历史地位,培养其历史责任感和文化认同感。

课后任务

【任务主题】探寻拜占庭帝国的法律与文化影响

【基础任务】(知识巩固类)

【法典梳理】 阅读教材内容,制作《罗马民法大全》四部法律文献的对比表格,包括名称、内容要点和历史意义,理解其在欧洲法律史中的地位。

【进阶任务】(能力提升类)

【地图分析】 结合“拜占庭帝国和奥斯曼帝国示意图”,绘制拜占庭帝国不同时期的疆域变化图,标注关键时间节点和入侵民族,分析地理因素对帝国兴衰的影响。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【文化传承探究】 结合语文和艺术学科,搜集拜占庭建筑、马赛克艺术和宗教文学作品资料,撰写一篇小论文或制作一份手抄报,探讨拜占庭文化对文艺复兴的影响。

【设计意图】通过梳理法律文献、分析地理变迁、探究文化传播,帮助学生从多角度理解拜占庭帝国的历史价值,提升信息整合、跨学科思维与实践表达能力。

板书设计

一、查士丁尼及《查士丁尼法典》

东罗马帝国的地理范围与经济基础

查士丁尼编纂法典的目的与过程

《罗马民法大全》的组成与历史地位

二、拜占庭帝国的灭亡

阿拉伯人进攻与军区制改革

十字军东征对拜占庭的打击

奥斯曼帝国攻灭拜占庭

三、拜占庭帝国的文化与影响

拜占庭文化的多元性与独特性

对古典文化的保存与文艺复兴的影响

教学反思

本节课采用图文结合与问题引导法,结合地图和法律文献梳理拜占庭帝国的发展与贡献,学生能较直观理解帝国的版图变迁与《罗马民法大全》的历史意义。语言表达上,注重逻辑清晰、层次分明,但在讲解“法典编纂过程”时略显抽象,部分学生对法律术语理解困难。优点在于通过设问激发思考,不足在于时间分配上略偏重史实叙述,文化影响部分未能深入拓展。今后应加强史料分析环节,提升学生历史解释能力。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

教材分析

本课内容涉及中古时期的拜占庭帝国,主要讲述了查士丁尼一世主持编纂《罗马民法大全》及其历史影响,以及拜占庭帝国由盛转衰直至灭亡的过程。本课上承西罗马帝国灭亡后欧洲历史的转型,下启中世纪晚期东西方文明的发展差异,在教材体系中具有承前启后的重要意义。通过学习,学生可以理解法律制度对社会稳定和发展的重要作用,认识到地理环境、经济基础与国家兴衰之间的关系,同时体会拜占庭文化在传承古典文明中的桥梁作用,为后续学习文艺复兴和近代法律体系奠定基础。教学中应注重引导学生梳理法律文献的演变脉络,结合地图理解帝国的战略地位与外部威胁,帮助学生形成时空观念与历史解释能力。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过古代文明和世界历史的基本框架,对罗马帝国的兴衰、东西方文化交流等内容有初步认识,具备一定的时空观念和史料分析能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对图片、地图和故事性强的内容更感兴趣,但对法律文献等抽象内容理解较弱。本课的重点在于理解《查士丁尼法典》的内容及其历史影响,难点在于认识拜占庭帝国灭亡的原因和文化贡献,要求学生能够结合地图和文字资料,梳理历史事件的因果关系,并能简要评价其历史地位。

教学目标

【唯物史观】通过分析查士丁尼编纂法典的目的与社会背景,使学生理解法律制度与社会经济发展之间的关系,初步形成从历史唯物主义角度认识历史问题的能力。

【时空观念】通过阅读拜占庭帝国不同时期的形势图与时间轴,使学生准确把握东罗马帝国从“黄金时代”到灭亡的历史发展脉络和空间变化,建立清晰的历史时空框架。

【史料实证】通过解读《罗马民法大全》的内容及相关史事描述,使学生学会从文献中提取关键信息,验证历史结论,提升依据史料进行逻辑推理的能力。

【历史解释】通过对拜占庭文化特点及其影响的学习,使学生能够综合多种因素解释历史现象,理解拜占庭帝国在文化传承中的桥梁作用。

【家国情怀】通过了解拜占庭帝国对欧洲文明发展的贡献,使学生感悟多元文化融合的价值,增强对人类文明成果的尊重与珍惜之情。

重点难点

重点:查士丁尼编纂《罗马民法大全》、《罗马民法大全》的内容与影响、拜占庭帝国灭亡的原因

难点:《罗马民法大全》的历史地位、拜占庭文化对西欧文艺复兴的影响、拜占庭帝国衰亡的过程

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅拜占庭风格的建筑图片,并讲述:“同学们,这是一座曾经辉煌一时的帝国都城,它融合了东西方文化,保存了大量古代知识。你们知道它是哪里吗?”

【展示材料】

▲圣索菲亚大教堂外观(象征拜占庭文化的代表性建筑)

“查士丁尼统治时期,帝国重建了圣索菲亚大教堂,它不仅是宗教中心,也是帝国权力的象征。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

这座建筑看起来和我们熟悉的中国古建筑有什么不同?你觉得它为什么能成为帝国的象征?

如果一个帝国想长久发展,你觉得它需要哪些重要的东西?拜占庭做到了吗?

【设计意图】通过直观的图片和简明史料,引导学生关注拜占庭帝国的文化与制度特征,激发他们对帝国兴衰原因的兴趣,为后续学习《查士丁尼法典》和拜占庭历史奠定思考基础。

探究新知

查士丁尼及《查士丁尼法典》

东罗马帝国的版图与经济

【教师活动】

材料1:

“拜占庭帝国(即东罗马帝国)在查士丁尼统治时期,其疆域包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及和北非部分地区。”

——《世界历史地图集》(中国地图出版社)

▲查士丁尼一世统治时期的拜占庭帝国形势图

问题:从地图中你能看出东罗马帝国的地理位置有什么特点?这些地理条件对经济发展可能带来哪些影响?

【学生活动】

学生分组观察地图,结合材料1,讨论并填写表格:

地理区域 主要城市或资源 对经济的影响

希腊地区

小亚细亚

埃及

【教师活动】

教师引导学生分析地图信息,指出东罗马帝国横跨欧亚非三大洲,拥有地中海东部多个重要港口,如君士坦丁堡、安条克、亚历山大港等。这些城市不仅是政治中心,也是商业枢纽。埃及是“帝国粮仓”,叙利亚是手工业和贸易重地。

总结知识点:

东罗马帝国疆域广阔,涵盖希腊、西亚和北非

地中海沿岸多大城市和港口,有利于对外贸易

埃及农业发达,为帝国提供粮食保障

社会稳定、经济活跃,为法律改革奠定基础

【设计意图】

通过地图观察和史料分析,培养学生读图能力和空间认知能力,理解地理环境对经济发展的影响,为后续学习法律改革背景打下基础。

查士丁尼与法典编纂

【教师活动】

材料2:

“查士丁尼是一位雄心勃勃的皇帝,他希望通过法律统一帝国的治理,恢复罗马帝国昔日的辉煌。”

——《世界文明史》(人民教育出版社)

材料3:

“公元528年,查士丁尼任命特里波尼亚领导一个法典编纂委员会,开始整理罗马历代法律。”

——《世界古代史》(高等教育出版社)

▲查士丁尼一世(483-565)

问题:查士丁尼为什么要组织编纂法典?他希望通过法律实现什么目标?

【学生活动】

学生阅读材料2、3,结合教材内容,完成思维导图:

查士丁尼编纂法典的原因:

├─ 目标:____________________

├─ 背景:____________________

└─ 措施:____________________

【教师活动】

教师点评学生思维导图,强调查士丁尼希望通过统一法律来加强中央集权,维护社会稳定,巩固帝国统治。他不仅继承了罗马法传统,还进行了系统整理和创新。

总结知识点:

查士丁尼于527年继位,528年组建法典编纂委员会

编纂目的是统一法律、维护秩序、加强皇权

法典编纂历时多年,形成四部法律文献

包括《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法理概要》《新法典》

【设计意图】

通过材料分析和思维导图训练,提升学生归纳概括能力,理解法律改革背后的深层政治动机,培养历史解释能力。

《罗马民法大全》的内容与影响

【教师活动】

材料4:

“《罗马民法大全》是欧洲历史上第一部系统的民法典,它奠定了现代民法的基础。”

——《世界法制史》(法律出版社)

材料5:

“该法典虽然仍承认奴隶制,但规定奴隶不得被随意杀害,奴隶主必须履行一定的义务。”

——《世界通史》(中华书局)

问题:为什么说《罗马民法大全》具有深远影响?它在哪些方面体现了进步性?

【学生活动】

学生分组讨论,围绕以下两个问题展开:

《罗马民法大全》在法律体系上有哪些创新?

它对后世产生了哪些影响?

每组派代表发言,其他组补充。

【教师活动】

教师总结学生的发言,指出《罗马民法大全》不仅系统整理了罗马法,还在财产、契约、债务等方面作出明确规定,推动了法律制度的规范化。尽管保留奴隶制,但改善了奴隶地位,体现了人道主义倾向。

总结知识点:

《罗马民法大全》由四部法律文献组成

内容涉及财产、买卖、债务、契约等民事关系

改善奴隶地位,不再视奴隶为“会说话的工具”

是欧洲民法的奠基之作,影响深远

【设计意图】

通过小组讨论和观点交流,激发学生批判性思维,理解法律制度的历史演变及其社会意义,提升历史理解与价值判断能力。

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭帝国的灭亡

【教师活动】

材料1:

“十字军东征原本是为了收复圣地耶路撒冷,但他们却在1204年攻陷了君士坦丁堡,洗劫了这座伟大的城市。”

——《世界历史读本》(初中适用)

▲图片注释:拜占庭帝国和奥斯曼帝国示意图

问题:

为什么十字军没有帮助拜占庭帝国,反而攻打它?这说明了什么?

【学生活动】

学生分组讨论并结合材料分析十字军东征对拜占庭的影响。每组派代表发言,提出自己的看法。

【教师活动】

教师引导学生从宗教、经济、政治三方面分析原因:

宗教矛盾:天主教与东正教之间长期存在分歧;

经济利益:西欧商人觊觎东方的财富和贸易路线;

政治机会:十字军将领借机扩张势力,建立拉丁帝国。

结合图片,教师指出拜占庭帝国疆域不断缩小,最终只剩下君士坦丁堡及其周边地区。

总结知识点:

十字军东征加剧了拜占庭帝国的衰落;

宗教分歧、经济利益和政治野心导致十字军攻击拜占庭;

帝国版图逐渐缩小,军事和财政陷入困境。

【设计意图】

通过史料引导学生理解十字军东征对拜占庭的破坏性影响,培养学生从多角度分析历史事件的能力,增强其批判性思维和合作探究能力。

【教师活动】

材料2:

“1453年,奥斯曼军队攻破君士坦丁堡城墙,结束了这个延续千年的帝国。”

——《简明世界史》(初中适用)

问题:

奥斯曼人是如何成功攻陷君士坦丁堡的?这反映了拜占庭帝国哪些方面的弱点?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,绘制“拜占庭帝国灭亡过程”时间轴,并标注关键事件和原因。

【教师活动】

教师点评学生的时间轴,重点讲解:

奥斯曼崛起:突厥人建立国家,信奉伊斯兰教,组织严密;

军事技术优势:奥斯曼使用大炮攻城,突破传统防御体系;

拜占庭内部虚弱:财政困难、军队削弱、缺乏外援;

地理孤立:君士坦丁堡四面受敌,难以获得支援。

结合图片,教师指出奥斯曼帝国如何逐步吞并拜占庭领土,最终完成征服。

总结知识点:

奥斯曼帝国在1453年攻陷君士坦丁堡,标志拜占庭帝国灭亡;

奥斯曼人利用先进武器和组织优势战胜拜占庭;

拜占庭因内忧外患无力抵抗,最终走向灭亡。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理拜占庭灭亡的过程,提升其归纳整理和逻辑表达能力;通过问题引导学生思考帝国灭亡的内外原因,培养其综合分析能力。

【教师活动】

材料3:

“拜占庭文化融合了希腊、罗马、基督教和东方元素,成为中世纪欧洲最重要的文化中心之一。”

——《世界文明简史》(初中适用)

问题:

尽管拜占庭帝国灭亡了,但它对后世有哪些重要影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,围绕“拜占庭文化的遗产”进行资料搜集与展示,每人负责一个方面(如建筑、法律、宗教、艺术等)。

【教师活动】

教师点评学生的展示内容,强调:

文化传承:保存大量古希腊罗马文献,为文艺复兴提供基础;

宗教影响:东正教传播至东欧,影响俄罗斯等国;

建筑风格:圣索菲亚大教堂影响伊斯兰和欧洲建筑;

法律制度:《查士丁尼法典》成为欧洲法律体系的重要源头。

总结知识点:

拜占庭文化融合东西方元素,具有独特价值;

保存古典文献,推动文艺复兴;

影响东欧宗教、建筑和法律发展。

【设计意图】

通过小组展示活动,激发学生主动学习的兴趣,提升其信息搜集与表达能力;通过教师点评,帮助学生理解拜占庭文化的历史地位,培养其历史责任感和文化认同感。

课后任务

【任务主题】探寻拜占庭帝国的法律与文化影响

【基础任务】(知识巩固类)

【法典梳理】 阅读教材内容,制作《罗马民法大全》四部法律文献的对比表格,包括名称、内容要点和历史意义,理解其在欧洲法律史中的地位。

【进阶任务】(能力提升类)

【地图分析】 结合“拜占庭帝国和奥斯曼帝国示意图”,绘制拜占庭帝国不同时期的疆域变化图,标注关键时间节点和入侵民族,分析地理因素对帝国兴衰的影响。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【文化传承探究】 结合语文和艺术学科,搜集拜占庭建筑、马赛克艺术和宗教文学作品资料,撰写一篇小论文或制作一份手抄报,探讨拜占庭文化对文艺复兴的影响。

【设计意图】通过梳理法律文献、分析地理变迁、探究文化传播,帮助学生从多角度理解拜占庭帝国的历史价值,提升信息整合、跨学科思维与实践表达能力。

板书设计

一、查士丁尼及《查士丁尼法典》

东罗马帝国的地理范围与经济基础

查士丁尼编纂法典的目的与过程

《罗马民法大全》的组成与历史地位

二、拜占庭帝国的灭亡

阿拉伯人进攻与军区制改革

十字军东征对拜占庭的打击

奥斯曼帝国攻灭拜占庭

三、拜占庭帝国的文化与影响

拜占庭文化的多元性与独特性

对古典文化的保存与文艺复兴的影响

教学反思

本节课采用图文结合与问题引导法,结合地图和法律文献梳理拜占庭帝国的发展与贡献,学生能较直观理解帝国的版图变迁与《罗马民法大全》的历史意义。语言表达上,注重逻辑清晰、层次分明,但在讲解“法典编纂过程”时略显抽象,部分学生对法律术语理解困难。优点在于通过设问激发思考,不足在于时间分配上略偏重史实叙述,文化影响部分未能深入拓展。今后应加强史料分析环节,提升学生历史解释能力。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》