第11课 古代日本 教学设计

图片预览

文档简介

第11课 古代日本

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第11课 古代日本

教材分析

本课内容涉及6世纪前至12世纪末的日本历史,主要讲述了日本从部民制国家向中央集权封建国家转变的过程。本课上承古代东亚区域文明的交流与影响,下启中世纪日本武士阶级的兴起与幕府统治的形成,在教材体系中具有承前启后的重要作用。因此,在讲授时应注重梳理大和政权统一、大化改新及幕府统治兴起之间的内在联系,帮助学生理解日本古代社会由部民制度到封建制度演变的历史逻辑,同时结合相关史事与图片资料,引导学生认识中国文化对日本的深远影响,并为后续学习日本中世政治与文化发展奠定基础。

学情分析

学生已经学习过中国古代史中秦汉、隋唐等时期的历史,对东亚地区古代国家的发展有初步认识,具备一定的时空观念和图文结合分析能力。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对历史事件的理解依赖具体事例和直观材料。本课的重点在于理解日本古代国家的形成与发展,特别是大化改新的背景、内容及影响;难点在于分析幕府统治的形成及其对日本政治格局的影响。要求学生能结合地图、图片和史料,梳理日本古代社会演变的过程,培养时空观念和历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析日本古代社会从部民制到封建制的演变过程,使学生理解生产力发展与社会形态变革之间的关系,初步形成以唯物史观分析历史问题的能力。

【时空观念】通过梳理1—12世纪日本政治、经济和社会的发展脉络,结合地图与时间轴,使学生准确掌握日本古代历史发展的时空线索。

【史料实证】通过对《日本书纪》《汉书·地理志》等文献记载的阅读与比对,使学生掌握运用史料印证历史事实的基本方法。

【历史解释】通过探讨大化改新的背景、内容与影响,使学生能够客观解释历史事件之间的因果关系,并理解改革对国家发展的重要意义。

【家国情怀】通过了解中日文化交流的历史事实,使学生认识到中华文明对周边国家的深远影响,增强民族自豪感与文化认同感。

重点难点

重点:大和政权的统一、大化改新的内容、幕府统治的形成

难点:部民制与奴隶制的区别、大化改新对日本社会的影响、武士道精神的形成

课堂导入

【教师活动】教师展示日本地形图,引导学生观察日本的地理位置和自然环境,并提问:“这样一个多山、四面环海的岛国,是怎么一步步发展起来的呢?”

【展示材料】

▲图片注释:古代日本地形图(示意四大岛屿及主要地理特征)

“倭国在带方东大海中,依山岛而居,凡百余国。” ——《三国志·魏书·倭人传》

【提出问题】

同学们,从这张地图上看,你觉得日本的地理环境对生活在这里的人会有哪些挑战?

古代中国人这样描述日本,你认为他们为什么会特别提到“依山岛而居”?

【设计意图】通过地图与古代文献的结合,帮助学生建立对日本自然环境的初步认知,激发他们对“地理如何影响文明发展”的兴趣,为理解古代日本的形成与发展做好铺垫。

探究新知

6世纪前的日本

1—2世纪的日本:百余小国并立

【教师活动】

材料1:《后汉书·东夷列传》记载:“倭国在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。”

——《后汉书·东夷列传》

问题:从这段史料中你能看出当时日本处于怎样的政治状态?为什么会出现“百余国”的局面?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图和教材内容,讨论并尝试绘制一幅简图,表示当时日本列岛上可能存在的多个小国分布情况,并用关键词概括其特点。

【教师活动】

教师巡视指导,鼓励学生结合地理环境(岛屿众多、地形复杂)分析国家分散的原因。随后展示学生作品,引导学生理解自然条件对早期国家形成的影响。

总结知识点:

1—2世纪的日本列岛上存在百余个小国

这些小国多依山靠海而建

政治上彼此独立,尚未统一

【设计意图】

通过史料引入与绘图活动,帮助学生建立历史空间观念,理解自然环境对早期国家形态的影响,培养学生的史料分析能力和合作探究能力。

5世纪的大和政权兴起

【教师活动】

材料2:《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》记载:“邪马台国女王卑弥呼遣使朝贡,魏帝赐以金印紫绶。”

——《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》

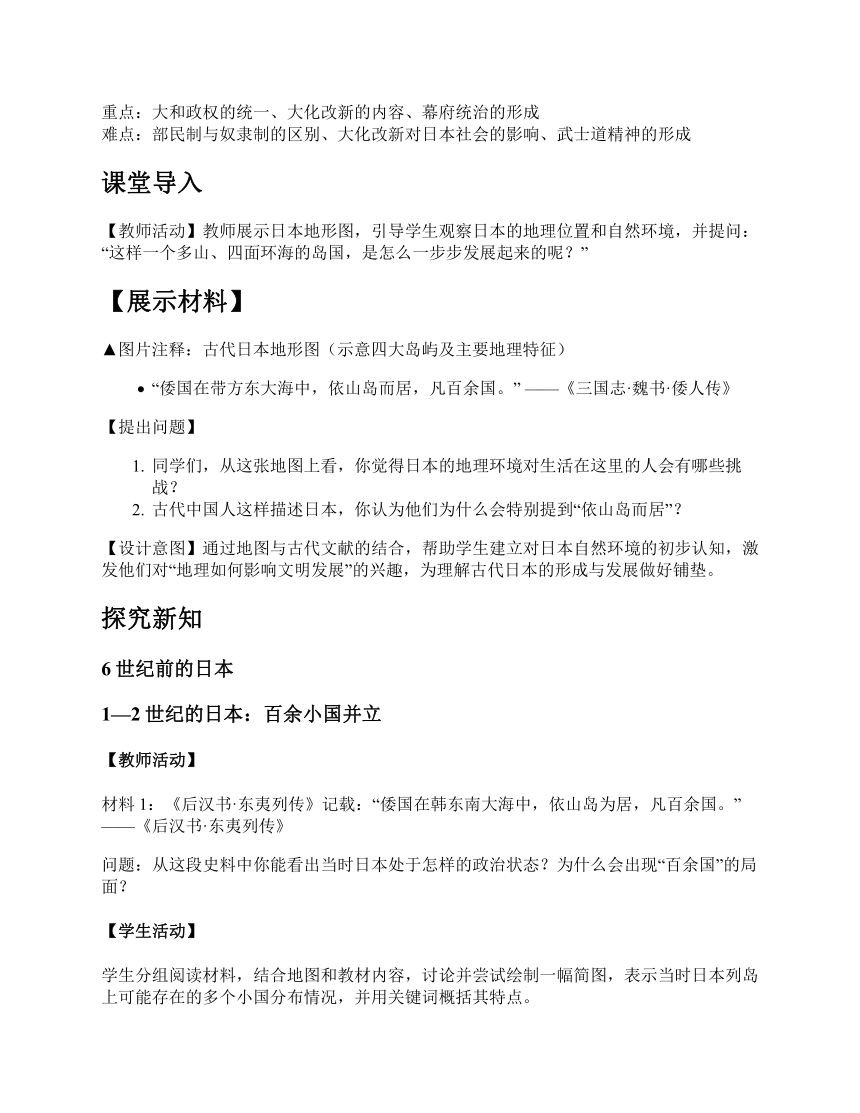

▲图片注释:倭王印

问题:从这段史料和图片中你能推测出大和政权与中国之间有怎样的关系?这说明了什么?

【学生活动】

学生观察图片,阅读材料,小组讨论并填写表格,比较邪马台国与大和政权之间的联系与区别,尝试归纳大和政权兴起的历史背景。

【教师活动】

教师引导学生关注“赐印”这一行为所体现的政治意义,指出这是中国中央王朝对周边政权的认可,说明大和政权已具备一定的政治影响力。同时强调大和政权的统一趋势。

总结知识点:

5世纪,大和政权在本州中部兴起

大和政权逐渐统一日本列岛

与中国保持朝贡关系,接受册封

【设计意图】

通过实物图片与文献材料的结合,增强学生对历史真实性的认识,培养学生从图像和文字中提取信息的能力,理解大和政权在中国影响下的发展过程。

大和政权的统治结构

【教师活动】

材料3:《日本书纪》记载:“大王命诸臣,各领部民,分掌田海之业。”

——《日本书纪》(初中教材可简化为“大王命令贵族管理各地事务,组织百姓从事农业和渔业等生产”)

问题:大和政权是如何进行统治的?“部民”在其中扮演什么角色?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,制作一张“大和政权统治结构图”,包括大王、贵族、部民三个层级,并标注各自职责。

【教师活动】

教师展示学生作品,引导学生理解大和政权依靠贵族统治全国,部民是贵族私有的劳动者,地位接近奴隶。强调这种制度与后来律令制的区别。

总结知识点:

大王是最高统治者

贵族协助大王治理国家

部民是贵族的私有劳动者,地位近似奴隶

【设计意图】

通过结构图的绘制,帮助学生理清大和政权的统治体系,理解等级制度与社会分工,提升学生的信息整合与表达能力。

部民的生产和组织形式

【教师活动】

材料4:《古事记》记载:“田部之人耕作于田,海部之人捕鱼于海,锦织部之人织锦,锻冶部之人铸器。”

——《古事记》(初中教材可简化为“不同部民从事不同职业,如田部种田、海部捕鱼、锦织部织布、锻冶部打铁”)

问题:部民的组织方式有什么特点?这种组织方式对国家发展有何作用?

【学生活动】

学生分组讨论,列举不同“部”的职能,并模拟一个“部”的日常生产场景,进行角色扮演展示。

【教师活动】

教师点评学生表演,指出“部”是一种按职业分工的组织形式,有助于提高生产效率,推动国家经济的发展。同时指出部民身份的局限性。

总结知识点:

部民按职业分为田部、海部、锦织部、锻冶部等

每个“部”负责特定的生产任务

这种组织方式提高了国家的生产能力

【设计意图】

通过角色扮演,激发学生兴趣,加深对古代社会组织形式的理解,培养学生的表达能力和团队协作精神。

来自中国、朝鲜的移民

【教师活动】

材料5:《日本书纪》记载:“百济人善织锦,高句丽人善锻冶,皆被编入部中。”

——《日本书纪》(初中教材可简化为“来自朝鲜半岛的人因擅长织布、打铁等技艺,被编入相应部中”)

问题:这些移民的到来对日本社会产生了哪些影响?你认为他们为何会被编入“部”中?

【学生活动】

学生阅读材料,结合已有知识,撰写一段短文,题目为《一位移民工匠的自述》,从第一人称视角描述其来到日本后的经历与贡献。

【教师活动】

教师选取几篇短文进行朗读点评,引导学生理解外来技术对日本发展的促进作用,以及“部”的包容性与实用性。

总结知识点:

来自中国、朝鲜的移民带来了先进的技术和文化

他们被编入相应的“部”中参与生产

移民促进了日本社会经济的发展

【设计意图】

通过写作活动,锻炼学生的想象力与表达能力,理解文化交流对社会发展的重要性,增强学生的历史认同感与多元文化意识。

大化改新

一、大化改新背景

【教师活动】

材料1:日本遣唐使团在7世纪频繁往来中国,带回大量典籍、制度和文化。据《续日本纪》记载,遣唐使回国后向朝廷汇报唐朝政治制度的优越性。

问题:为什么6—9世纪的日本会积极吸收中国文化?这与后来的大化改新有何关系?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并归纳日本吸收中国文化的原因及其对改革的影响。

【教师活动】

教师引导学生分析:日本当时处于部民制社会,贵族权力分散,中央政权不稳;而唐朝制度成熟、文化繁荣,成为学习对象。这种文化输入为改革提供了思想基础和制度模板。

总结知识点:

6—9世纪日本积极吸收中国文化

唐朝制度影响日本改革方向

改革派通过政变掌握政权,孝德天皇即位,年号“大化”

从646年开始仿效唐朝制度进行改革,史称“大化改新”

【设计意图】

通过史料引导学生理解大化改新的历史背景,培养学生从历史联系中分析问题的能力,增强对中外文化交流重要性的认识。

二、相关史事:天皇称号的出现

【教师活动】

材料2:据《隋书·东夷列传》记载,608年日本遣使至隋朝,国书中首次使用“东天皇敬白西皇帝”这一称呼。

问题:为什么日本会在外交文书中使用“天皇”一词?这反映了什么变化?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,思考“天皇”称号的意义,并尝试解释其背后的政治意图。

【教师活动】

教师指出:“天皇”一词的使用标志着日本统治者开始强调自身地位的独立性和神圣性,为后来中央集权体制的确立奠定了思想基础。

总结知识点:

608年日本第二次遣隋使时首次使用“天皇”一词

表明日本统治者试图确立与中原王朝平等的地位

为大化改新中强化天皇权威提供依据

【设计意图】

通过分析外交文书中的用语变化,引导学生理解政治符号的历史意义,培养从语言角度解读历史的能力。

三、大化改新的主要内容

【教师活动】

材料3:据《日本书纪》记载,大化改新后,“诸国置守,郡置介,里置长,皆由天皇命之”,说明地方行政体系由中央统一管理。

(假设教材中提供的图片地址)

▲图片注释:大化改新时期的行政制度示意图

问题:大化改新在政治和经济方面分别采取了哪些措施?这些措施体现了怎样的国家治理理念?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料和教材内容,分组整理大化改新的政治与经济措施,并尝试归纳其核心思想。

【教师活动】

教师点评学生归纳内容,指出:政治上建立以天皇为中心的中央集权制度,打破贵族世袭;经济上实行土地国有、定期授田、统一赋税,体现国家对资源的集中控制。

总结知识点:

政治上:建立以天皇为中心的中央集权制度,设国、郡、里三级行政机构

经济上:废除私地私民,土地收归国有,国家定期授田,统一赋税

改革目标:加强中央集权,削弱贵族势力,建立封建国家体制

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生理解大化改新的具体措施及其背后的制度逻辑,提升学生综合运用多种信息源的能力。

四、大化改新的历史影响

【教师活动】

材料4:据《续日本纪》记载,大化改新后,“百姓安乐,国用丰足”,说明改革初期取得一定成效。

问题:大化改新对日本社会产生了哪些深远影响?它是否彻底改变了日本的社会结构?

【学生活动】

学生结合材料与教材内容,分析大化改新的成效与局限,尝试评价其历史地位。

【教师活动】

教师引导学生认识到:大化改新确立了中央集权体制,推动日本进入封建社会阶段,但实际执行中仍受地方豪族制约,未能完全实现理想化的国家治理。

总结知识点:

大和正式改称“日本国”

日本发展成为中央集权制的封建国家

改革奠定日本国家制度基础,但执行中存在局限

【设计意图】

通过引导学生辩证分析改革成效与局限,培养学生历史评价能力,增强对历史事件复杂性的理解。

幕府统治

土地私有与庄园兴起

【教师活动】

材料1:

“庄园者,豪族所据,不输租税,不受官吏之入。”——《日本国见在书目录》(平安时代)

▲图片注释:源赖朝(1147—1199)

问题:为什么土地私有和庄园的兴起会导致中央政府权力削弱?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

庄园享有哪些特权?

这些特权对中央政府有何影响?

你认为地方豪强为何要建立庄园?

【教师活动】

教师引导学生分析材料中的关键词:“不输租税”“不受官吏之入”,说明庄园享有免税和自治权。结合教材指出,随着贵族、豪门和寺院大量兼并土地,建立庄园,中央政府失去了对地方的有效控制。

总结知识点:

土地私有和兼并盛行,导致庄园大量出现。

大庄园享有“不输不入”的特权,削弱了中央集权。

中央对地方控制力下降,社会局势动荡不安。

【设计意图】

通过史料引导学生理解土地私有化与庄园制度的关系,培养学生从历史材料中提取信息、分析因果关系的能力,增强对中央集权衰落原因的理解。

武士集团的形成

【教师活动】

材料2:

“诸国豪族,各拥兵自重,以保其地。”——《吾妻镜》(镰仓时代史书)

问题:地方豪强为何要组织武士集团?武士集团的性质是什么?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合教材内容,完成填空练习:

武士是地方豪强为了保护庄园而武装起来的________。

武士团成员之间依靠________和________维系关系。

小武士团会依附于________的首领。

【教师活动】

教师讲解材料中“拥兵自重”的含义,指出武士集团的形成是地方豪强为应对中央失控而采取的自保措施。结合教材说明武士团具有血缘和主从双重关系,强调其军事性和忠诚性。

总结知识点:

武士是地方豪强为保卫庄园而组建的武装力量。

武士团由血缘关系和主从制度构成。

武士团既可对抗地方政府,也可响应朝廷征召。

【设计意图】

通过填空练习和材料分析,帮助学生掌握武士集团的形成背景与结构特征,提升学生归纳整理信息的能力。

镰仓幕府的建立

【教师活动】

材料3:

“源赖朝起兵东国,破平氏于坛之浦,遂为征夷大将军。”——《平家物语》

问题:源赖朝为何能建立幕府?幕府的建立意味着什么?

【学生活动】

学生根据材料3和教材内容,绘制时间轴,标注以下事件:

源氏击败平氏

源赖朝被任命为“征夷大将军”

镰仓幕府建立

【教师活动】

教师点评学生绘制的时间轴,强调源赖朝击败平氏后获得军事主导地位,并设立镰仓幕府,标志着武士阶级正式掌握国家实权。结合教材指出,幕府拥有独立于朝廷的政治和军事权力。

总结知识点:

源赖朝击败平氏后建立镰仓幕府。

幕府拥有独立的政治和军事权力。

日本进入长达近700年的幕府统治时期。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理关键历史事件,理解幕府建立的历史意义,培养时空观念和逻辑思维能力。

幕府与天皇并存

【教师活动】

材料4:

“天皇虽在,然政令不出宫门。”——《愚管抄》(镰仓时代评论文集)

问题:幕府统治下,天皇的地位发生了怎样的变化?这种局面说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材内容,进行角色扮演:

一组扮演幕府将军

一组扮演天皇及其朝廷官员

模拟一场关于国家事务的“朝议”

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,指出虽然天皇名义上仍存在,但实际权力已被幕府将军掌控。结合教材说明幕府与天皇并存的局面,以及天皇成为礼仪性象征的现象。

总结知识点:

幕府与天皇并存,但天皇失去实权。

征夷大将军名义上由天皇任命,实则掌握国家大权。

幕府统治确立了武士阶级的长期主导地位。

【设计意图】

通过角色扮演,让学生体验幕府与天皇之间的权力关系,增强对政治结构变化的理解,提升历史情境感知能力。

武士道的形成

【教师活动】

材料5:

“武士之道,在忠义而已。”——《叶隐闻书》(江户时代武士道德教科书)

▲图片注释:盛甲武士

问题:武士效忠的对象是谁?武士道的核心精神是什么?

【学生活动】

学生阅读材料5,观察图片“盛甲武士”,完成小组讨论:

图片中的武士穿着什么样的盔甲?这反映了什么?

武士道强调哪些品质?

武士效忠的对象是否包括国家?为什么?

【教师活动】

教师引导学生分析图片中武士的装束,指出其战斗身份和威严形象。结合材料5说明武士道强调忠诚、义气、勇武等品质,且效忠对象是主公而非国家。

总结知识点:

武士道是在武士集团长期统治中形成的道德规范。

武士效忠的对象是主公,而非国家或天皇。

忠诚、义气、勇武是武士道的核心精神。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生理解武士道的内涵及其社会影响,提升学生图像解读与价值判断能力。

知识拓展

三国鼎立与新罗统一

【教师活动】

材料1:

“高句丽、百济、新罗三国王国并立,各自为政,互有攻伐。”

——《三国史记·新罗本纪》

问题:

根据材料,你能判断3—4世纪朝鲜半岛的政治格局是怎样的?这种格局对国家发展可能带来哪些影响?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图(教材中无相关图片),讨论并绘制三国分布示意图,尝试分析三国之间的关系及其对地区稳定的影响。

【教师活动】

教师引导学生展示绘制的地图,并点评其准确性。结合材料指出,三国鼎立说明当时朝鲜半岛尚未统一,各国之间既有文化交流也有军事冲突,为后来的统一奠定基础。

总结知识点:

3—4世纪,朝鲜半岛形成高句丽、百济、新罗三国鼎立局面

各国政治独立,相互竞争,文化交融

这种格局为后来新罗统一提供了历史背景

【设计意图】

通过史料引导学生理解三国鼎立的历史背景,培养学生的地图绘制能力和分析能力,提升其对区域政治格局演变的认识。

高丽王朝的建立与制度建设

【教师活动】

材料2:

“王建即位,建国号高丽,设三省六部,仿唐制以治国。”

——《高丽史·太祖本纪》

问题:

高丽王朝在建立之初采取了哪些措施?这些措施反映了怎样的政治倾向?

【学生活动】

学生阅读材料后,进行角色扮演,分别扮演王建和大臣,模拟制定国家制度的会议,提出仿效唐朝制度的理由和具体措施。

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,指出高丽王朝仿照唐制设立三省六部,引入科举制度,体现了对中原文化的认同与吸收,有助于加强中央集权。

总结知识点:

王建建立高丽王朝,定都开京

模仿唐朝制度,设立三省六部

引入科举考试选拔官员,强化中央集权

【设计意图】

通过角色扮演激发学生兴趣,帮助学生理解高丽王朝如何借鉴唐朝制度进行治理,培养学生的历史解释能力和制度分析能力。

朝鲜王朝的建立与政权更替

【教师活动】

材料3:

“李成桂起兵夺权,废黜高丽王,改国号为朝鲜。”

——《朝鲜太祖实录》

问题:

李成桂为何能成功建立新政权?这反映了高丽末期存在哪些问题?

【学生活动】

学生分组查阅资料(课前提供简要背景资料),制作时间轴,梳理高丽末期到朝鲜王朝建立的过程,并分析政权更替的原因。

【教师活动】

教师引导学生展示时间轴,分析高丽末期政治腐败、外患频繁等问题,导致政权不稳,为李成桂夺权提供了机会。强调政权更替背后的社会矛盾与制度危机。

总结知识点:

14世纪末,高丽大将李成桂建立朝鲜王朝

改国号为“朝鲜”,迁都汉城

政权更替反映高丽末期统治危机和社会动荡

【设计意图】

通过时间轴制作,帮助学生理清历史发展脉络,理解政权更替的深层原因,提升学生的历史逻辑思维和归纳能力。

课后任务

【任务主题】探索古代日本的政治演变与文化交融

【基础任务】(知识巩固类)

【史料整理】 根据教材中关于“大化改新”的内容,制作一张对比表格,分别列出改革前和改革后的政治制度、土地制度和赋税制度,理解大化改新对日本社会的深远影响。

【进阶任务】(能力提升类)

【历史绘图】 结合教材中“幕府统治”部分的文字描述,绘制一幅“武士集团关系图”,展示小武士团如何依附于大武士团,并标注源赖朝的地位及其建立的镰仓幕府,理解武士阶层的崛起与权力结构变化。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【文化比较】 结合语文课中学过的唐代诗歌或书法作品,与日本遣唐使带回的文化成果进行对比分析,尝试临摹一幅唐代风格的书法作品或创作一首模仿王维风格的五言绝句,体会中日文化的交流与融合。

【设计意图】通过整理史料、绘制图表和文化比较等多元活动,帮助学生系统掌握古代日本从部民制到中央集权再到幕府统治的政治演变过程,同时提升历史思维能力和跨学科综合素养。

板书设计

一、6世纪前的日本

早期国家与大和政权

部民制与贵族统治

二、大化改新

背景与改革发动者

政治经济改革内容

改革影响

三、幕府统治

土地兼并与武士集团兴起

幕府建立与统治特点

武士道精神

四、相关史事与知识拓展

中日交流史实

古代朝鲜发展脉络

教学反思

本节课以讲授法与情境教学法相结合,通过时间轴梳理日本历史发展脉络,帮助学生理解大化改新的背景与意义。优点在于结合教材图文,增强了内容的直观性与逻辑性,语言上注重简明扼要,便于学生掌握重点。不足在于对“部民制”“幕府统治”等概念讲解略显抽象,部分学生理解存在困难。今后应加强史料分析与生活化类比,提升学生对历史概念的理解深度。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第11课 古代日本

教材分析

本课内容涉及6世纪前至12世纪末的日本历史,主要讲述了日本从部民制国家向中央集权封建国家转变的过程。本课上承古代东亚区域文明的交流与影响,下启中世纪日本武士阶级的兴起与幕府统治的形成,在教材体系中具有承前启后的重要作用。因此,在讲授时应注重梳理大和政权统一、大化改新及幕府统治兴起之间的内在联系,帮助学生理解日本古代社会由部民制度到封建制度演变的历史逻辑,同时结合相关史事与图片资料,引导学生认识中国文化对日本的深远影响,并为后续学习日本中世政治与文化发展奠定基础。

学情分析

学生已经学习过中国古代史中秦汉、隋唐等时期的历史,对东亚地区古代国家的发展有初步认识,具备一定的时空观念和图文结合分析能力。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对历史事件的理解依赖具体事例和直观材料。本课的重点在于理解日本古代国家的形成与发展,特别是大化改新的背景、内容及影响;难点在于分析幕府统治的形成及其对日本政治格局的影响。要求学生能结合地图、图片和史料,梳理日本古代社会演变的过程,培养时空观念和历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析日本古代社会从部民制到封建制的演变过程,使学生理解生产力发展与社会形态变革之间的关系,初步形成以唯物史观分析历史问题的能力。

【时空观念】通过梳理1—12世纪日本政治、经济和社会的发展脉络,结合地图与时间轴,使学生准确掌握日本古代历史发展的时空线索。

【史料实证】通过对《日本书纪》《汉书·地理志》等文献记载的阅读与比对,使学生掌握运用史料印证历史事实的基本方法。

【历史解释】通过探讨大化改新的背景、内容与影响,使学生能够客观解释历史事件之间的因果关系,并理解改革对国家发展的重要意义。

【家国情怀】通过了解中日文化交流的历史事实,使学生认识到中华文明对周边国家的深远影响,增强民族自豪感与文化认同感。

重点难点

重点:大和政权的统一、大化改新的内容、幕府统治的形成

难点:部民制与奴隶制的区别、大化改新对日本社会的影响、武士道精神的形成

课堂导入

【教师活动】教师展示日本地形图,引导学生观察日本的地理位置和自然环境,并提问:“这样一个多山、四面环海的岛国,是怎么一步步发展起来的呢?”

【展示材料】

▲图片注释:古代日本地形图(示意四大岛屿及主要地理特征)

“倭国在带方东大海中,依山岛而居,凡百余国。” ——《三国志·魏书·倭人传》

【提出问题】

同学们,从这张地图上看,你觉得日本的地理环境对生活在这里的人会有哪些挑战?

古代中国人这样描述日本,你认为他们为什么会特别提到“依山岛而居”?

【设计意图】通过地图与古代文献的结合,帮助学生建立对日本自然环境的初步认知,激发他们对“地理如何影响文明发展”的兴趣,为理解古代日本的形成与发展做好铺垫。

探究新知

6世纪前的日本

1—2世纪的日本:百余小国并立

【教师活动】

材料1:《后汉书·东夷列传》记载:“倭国在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。”

——《后汉书·东夷列传》

问题:从这段史料中你能看出当时日本处于怎样的政治状态?为什么会出现“百余国”的局面?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图和教材内容,讨论并尝试绘制一幅简图,表示当时日本列岛上可能存在的多个小国分布情况,并用关键词概括其特点。

【教师活动】

教师巡视指导,鼓励学生结合地理环境(岛屿众多、地形复杂)分析国家分散的原因。随后展示学生作品,引导学生理解自然条件对早期国家形成的影响。

总结知识点:

1—2世纪的日本列岛上存在百余个小国

这些小国多依山靠海而建

政治上彼此独立,尚未统一

【设计意图】

通过史料引入与绘图活动,帮助学生建立历史空间观念,理解自然环境对早期国家形态的影响,培养学生的史料分析能力和合作探究能力。

5世纪的大和政权兴起

【教师活动】

材料2:《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》记载:“邪马台国女王卑弥呼遣使朝贡,魏帝赐以金印紫绶。”

——《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》

▲图片注释:倭王印

问题:从这段史料和图片中你能推测出大和政权与中国之间有怎样的关系?这说明了什么?

【学生活动】

学生观察图片,阅读材料,小组讨论并填写表格,比较邪马台国与大和政权之间的联系与区别,尝试归纳大和政权兴起的历史背景。

【教师活动】

教师引导学生关注“赐印”这一行为所体现的政治意义,指出这是中国中央王朝对周边政权的认可,说明大和政权已具备一定的政治影响力。同时强调大和政权的统一趋势。

总结知识点:

5世纪,大和政权在本州中部兴起

大和政权逐渐统一日本列岛

与中国保持朝贡关系,接受册封

【设计意图】

通过实物图片与文献材料的结合,增强学生对历史真实性的认识,培养学生从图像和文字中提取信息的能力,理解大和政权在中国影响下的发展过程。

大和政权的统治结构

【教师活动】

材料3:《日本书纪》记载:“大王命诸臣,各领部民,分掌田海之业。”

——《日本书纪》(初中教材可简化为“大王命令贵族管理各地事务,组织百姓从事农业和渔业等生产”)

问题:大和政权是如何进行统治的?“部民”在其中扮演什么角色?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,制作一张“大和政权统治结构图”,包括大王、贵族、部民三个层级,并标注各自职责。

【教师活动】

教师展示学生作品,引导学生理解大和政权依靠贵族统治全国,部民是贵族私有的劳动者,地位接近奴隶。强调这种制度与后来律令制的区别。

总结知识点:

大王是最高统治者

贵族协助大王治理国家

部民是贵族的私有劳动者,地位近似奴隶

【设计意图】

通过结构图的绘制,帮助学生理清大和政权的统治体系,理解等级制度与社会分工,提升学生的信息整合与表达能力。

部民的生产和组织形式

【教师活动】

材料4:《古事记》记载:“田部之人耕作于田,海部之人捕鱼于海,锦织部之人织锦,锻冶部之人铸器。”

——《古事记》(初中教材可简化为“不同部民从事不同职业,如田部种田、海部捕鱼、锦织部织布、锻冶部打铁”)

问题:部民的组织方式有什么特点?这种组织方式对国家发展有何作用?

【学生活动】

学生分组讨论,列举不同“部”的职能,并模拟一个“部”的日常生产场景,进行角色扮演展示。

【教师活动】

教师点评学生表演,指出“部”是一种按职业分工的组织形式,有助于提高生产效率,推动国家经济的发展。同时指出部民身份的局限性。

总结知识点:

部民按职业分为田部、海部、锦织部、锻冶部等

每个“部”负责特定的生产任务

这种组织方式提高了国家的生产能力

【设计意图】

通过角色扮演,激发学生兴趣,加深对古代社会组织形式的理解,培养学生的表达能力和团队协作精神。

来自中国、朝鲜的移民

【教师活动】

材料5:《日本书纪》记载:“百济人善织锦,高句丽人善锻冶,皆被编入部中。”

——《日本书纪》(初中教材可简化为“来自朝鲜半岛的人因擅长织布、打铁等技艺,被编入相应部中”)

问题:这些移民的到来对日本社会产生了哪些影响?你认为他们为何会被编入“部”中?

【学生活动】

学生阅读材料,结合已有知识,撰写一段短文,题目为《一位移民工匠的自述》,从第一人称视角描述其来到日本后的经历与贡献。

【教师活动】

教师选取几篇短文进行朗读点评,引导学生理解外来技术对日本发展的促进作用,以及“部”的包容性与实用性。

总结知识点:

来自中国、朝鲜的移民带来了先进的技术和文化

他们被编入相应的“部”中参与生产

移民促进了日本社会经济的发展

【设计意图】

通过写作活动,锻炼学生的想象力与表达能力,理解文化交流对社会发展的重要性,增强学生的历史认同感与多元文化意识。

大化改新

一、大化改新背景

【教师活动】

材料1:日本遣唐使团在7世纪频繁往来中国,带回大量典籍、制度和文化。据《续日本纪》记载,遣唐使回国后向朝廷汇报唐朝政治制度的优越性。

问题:为什么6—9世纪的日本会积极吸收中国文化?这与后来的大化改新有何关系?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并归纳日本吸收中国文化的原因及其对改革的影响。

【教师活动】

教师引导学生分析:日本当时处于部民制社会,贵族权力分散,中央政权不稳;而唐朝制度成熟、文化繁荣,成为学习对象。这种文化输入为改革提供了思想基础和制度模板。

总结知识点:

6—9世纪日本积极吸收中国文化

唐朝制度影响日本改革方向

改革派通过政变掌握政权,孝德天皇即位,年号“大化”

从646年开始仿效唐朝制度进行改革,史称“大化改新”

【设计意图】

通过史料引导学生理解大化改新的历史背景,培养学生从历史联系中分析问题的能力,增强对中外文化交流重要性的认识。

二、相关史事:天皇称号的出现

【教师活动】

材料2:据《隋书·东夷列传》记载,608年日本遣使至隋朝,国书中首次使用“东天皇敬白西皇帝”这一称呼。

问题:为什么日本会在外交文书中使用“天皇”一词?这反映了什么变化?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,思考“天皇”称号的意义,并尝试解释其背后的政治意图。

【教师活动】

教师指出:“天皇”一词的使用标志着日本统治者开始强调自身地位的独立性和神圣性,为后来中央集权体制的确立奠定了思想基础。

总结知识点:

608年日本第二次遣隋使时首次使用“天皇”一词

表明日本统治者试图确立与中原王朝平等的地位

为大化改新中强化天皇权威提供依据

【设计意图】

通过分析外交文书中的用语变化,引导学生理解政治符号的历史意义,培养从语言角度解读历史的能力。

三、大化改新的主要内容

【教师活动】

材料3:据《日本书纪》记载,大化改新后,“诸国置守,郡置介,里置长,皆由天皇命之”,说明地方行政体系由中央统一管理。

(假设教材中提供的图片地址)

▲图片注释:大化改新时期的行政制度示意图

问题:大化改新在政治和经济方面分别采取了哪些措施?这些措施体现了怎样的国家治理理念?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料和教材内容,分组整理大化改新的政治与经济措施,并尝试归纳其核心思想。

【教师活动】

教师点评学生归纳内容,指出:政治上建立以天皇为中心的中央集权制度,打破贵族世袭;经济上实行土地国有、定期授田、统一赋税,体现国家对资源的集中控制。

总结知识点:

政治上:建立以天皇为中心的中央集权制度,设国、郡、里三级行政机构

经济上:废除私地私民,土地收归国有,国家定期授田,统一赋税

改革目标:加强中央集权,削弱贵族势力,建立封建国家体制

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生理解大化改新的具体措施及其背后的制度逻辑,提升学生综合运用多种信息源的能力。

四、大化改新的历史影响

【教师活动】

材料4:据《续日本纪》记载,大化改新后,“百姓安乐,国用丰足”,说明改革初期取得一定成效。

问题:大化改新对日本社会产生了哪些深远影响?它是否彻底改变了日本的社会结构?

【学生活动】

学生结合材料与教材内容,分析大化改新的成效与局限,尝试评价其历史地位。

【教师活动】

教师引导学生认识到:大化改新确立了中央集权体制,推动日本进入封建社会阶段,但实际执行中仍受地方豪族制约,未能完全实现理想化的国家治理。

总结知识点:

大和正式改称“日本国”

日本发展成为中央集权制的封建国家

改革奠定日本国家制度基础,但执行中存在局限

【设计意图】

通过引导学生辩证分析改革成效与局限,培养学生历史评价能力,增强对历史事件复杂性的理解。

幕府统治

土地私有与庄园兴起

【教师活动】

材料1:

“庄园者,豪族所据,不输租税,不受官吏之入。”——《日本国见在书目录》(平安时代)

▲图片注释:源赖朝(1147—1199)

问题:为什么土地私有和庄园的兴起会导致中央政府权力削弱?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

庄园享有哪些特权?

这些特权对中央政府有何影响?

你认为地方豪强为何要建立庄园?

【教师活动】

教师引导学生分析材料中的关键词:“不输租税”“不受官吏之入”,说明庄园享有免税和自治权。结合教材指出,随着贵族、豪门和寺院大量兼并土地,建立庄园,中央政府失去了对地方的有效控制。

总结知识点:

土地私有和兼并盛行,导致庄园大量出现。

大庄园享有“不输不入”的特权,削弱了中央集权。

中央对地方控制力下降,社会局势动荡不安。

【设计意图】

通过史料引导学生理解土地私有化与庄园制度的关系,培养学生从历史材料中提取信息、分析因果关系的能力,增强对中央集权衰落原因的理解。

武士集团的形成

【教师活动】

材料2:

“诸国豪族,各拥兵自重,以保其地。”——《吾妻镜》(镰仓时代史书)

问题:地方豪强为何要组织武士集团?武士集团的性质是什么?

【学生活动】

学生阅读材料2,结合教材内容,完成填空练习:

武士是地方豪强为了保护庄园而武装起来的________。

武士团成员之间依靠________和________维系关系。

小武士团会依附于________的首领。

【教师活动】

教师讲解材料中“拥兵自重”的含义,指出武士集团的形成是地方豪强为应对中央失控而采取的自保措施。结合教材说明武士团具有血缘和主从双重关系,强调其军事性和忠诚性。

总结知识点:

武士是地方豪强为保卫庄园而组建的武装力量。

武士团由血缘关系和主从制度构成。

武士团既可对抗地方政府,也可响应朝廷征召。

【设计意图】

通过填空练习和材料分析,帮助学生掌握武士集团的形成背景与结构特征,提升学生归纳整理信息的能力。

镰仓幕府的建立

【教师活动】

材料3:

“源赖朝起兵东国,破平氏于坛之浦,遂为征夷大将军。”——《平家物语》

问题:源赖朝为何能建立幕府?幕府的建立意味着什么?

【学生活动】

学生根据材料3和教材内容,绘制时间轴,标注以下事件:

源氏击败平氏

源赖朝被任命为“征夷大将军”

镰仓幕府建立

【教师活动】

教师点评学生绘制的时间轴,强调源赖朝击败平氏后获得军事主导地位,并设立镰仓幕府,标志着武士阶级正式掌握国家实权。结合教材指出,幕府拥有独立于朝廷的政治和军事权力。

总结知识点:

源赖朝击败平氏后建立镰仓幕府。

幕府拥有独立的政治和军事权力。

日本进入长达近700年的幕府统治时期。

【设计意图】

通过绘制时间轴,帮助学生梳理关键历史事件,理解幕府建立的历史意义,培养时空观念和逻辑思维能力。

幕府与天皇并存

【教师活动】

材料4:

“天皇虽在,然政令不出宫门。”——《愚管抄》(镰仓时代评论文集)

问题:幕府统治下,天皇的地位发生了怎样的变化?这种局面说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材内容,进行角色扮演:

一组扮演幕府将军

一组扮演天皇及其朝廷官员

模拟一场关于国家事务的“朝议”

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,指出虽然天皇名义上仍存在,但实际权力已被幕府将军掌控。结合教材说明幕府与天皇并存的局面,以及天皇成为礼仪性象征的现象。

总结知识点:

幕府与天皇并存,但天皇失去实权。

征夷大将军名义上由天皇任命,实则掌握国家大权。

幕府统治确立了武士阶级的长期主导地位。

【设计意图】

通过角色扮演,让学生体验幕府与天皇之间的权力关系,增强对政治结构变化的理解,提升历史情境感知能力。

武士道的形成

【教师活动】

材料5:

“武士之道,在忠义而已。”——《叶隐闻书》(江户时代武士道德教科书)

▲图片注释:盛甲武士

问题:武士效忠的对象是谁?武士道的核心精神是什么?

【学生活动】

学生阅读材料5,观察图片“盛甲武士”,完成小组讨论:

图片中的武士穿着什么样的盔甲?这反映了什么?

武士道强调哪些品质?

武士效忠的对象是否包括国家?为什么?

【教师活动】

教师引导学生分析图片中武士的装束,指出其战斗身份和威严形象。结合材料5说明武士道强调忠诚、义气、勇武等品质,且效忠对象是主公而非国家。

总结知识点:

武士道是在武士集团长期统治中形成的道德规范。

武士效忠的对象是主公,而非国家或天皇。

忠诚、义气、勇武是武士道的核心精神。

【设计意图】

通过图文结合的方式,帮助学生理解武士道的内涵及其社会影响,提升学生图像解读与价值判断能力。

知识拓展

三国鼎立与新罗统一

【教师活动】

材料1:

“高句丽、百济、新罗三国王国并立,各自为政,互有攻伐。”

——《三国史记·新罗本纪》

问题:

根据材料,你能判断3—4世纪朝鲜半岛的政治格局是怎样的?这种格局对国家发展可能带来哪些影响?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图(教材中无相关图片),讨论并绘制三国分布示意图,尝试分析三国之间的关系及其对地区稳定的影响。

【教师活动】

教师引导学生展示绘制的地图,并点评其准确性。结合材料指出,三国鼎立说明当时朝鲜半岛尚未统一,各国之间既有文化交流也有军事冲突,为后来的统一奠定基础。

总结知识点:

3—4世纪,朝鲜半岛形成高句丽、百济、新罗三国鼎立局面

各国政治独立,相互竞争,文化交融

这种格局为后来新罗统一提供了历史背景

【设计意图】

通过史料引导学生理解三国鼎立的历史背景,培养学生的地图绘制能力和分析能力,提升其对区域政治格局演变的认识。

高丽王朝的建立与制度建设

【教师活动】

材料2:

“王建即位,建国号高丽,设三省六部,仿唐制以治国。”

——《高丽史·太祖本纪》

问题:

高丽王朝在建立之初采取了哪些措施?这些措施反映了怎样的政治倾向?

【学生活动】

学生阅读材料后,进行角色扮演,分别扮演王建和大臣,模拟制定国家制度的会议,提出仿效唐朝制度的理由和具体措施。

【教师活动】

教师点评学生的角色扮演,指出高丽王朝仿照唐制设立三省六部,引入科举制度,体现了对中原文化的认同与吸收,有助于加强中央集权。

总结知识点:

王建建立高丽王朝,定都开京

模仿唐朝制度,设立三省六部

引入科举考试选拔官员,强化中央集权

【设计意图】

通过角色扮演激发学生兴趣,帮助学生理解高丽王朝如何借鉴唐朝制度进行治理,培养学生的历史解释能力和制度分析能力。

朝鲜王朝的建立与政权更替

【教师活动】

材料3:

“李成桂起兵夺权,废黜高丽王,改国号为朝鲜。”

——《朝鲜太祖实录》

问题:

李成桂为何能成功建立新政权?这反映了高丽末期存在哪些问题?

【学生活动】

学生分组查阅资料(课前提供简要背景资料),制作时间轴,梳理高丽末期到朝鲜王朝建立的过程,并分析政权更替的原因。

【教师活动】

教师引导学生展示时间轴,分析高丽末期政治腐败、外患频繁等问题,导致政权不稳,为李成桂夺权提供了机会。强调政权更替背后的社会矛盾与制度危机。

总结知识点:

14世纪末,高丽大将李成桂建立朝鲜王朝

改国号为“朝鲜”,迁都汉城

政权更替反映高丽末期统治危机和社会动荡

【设计意图】

通过时间轴制作,帮助学生理清历史发展脉络,理解政权更替的深层原因,提升学生的历史逻辑思维和归纳能力。

课后任务

【任务主题】探索古代日本的政治演变与文化交融

【基础任务】(知识巩固类)

【史料整理】 根据教材中关于“大化改新”的内容,制作一张对比表格,分别列出改革前和改革后的政治制度、土地制度和赋税制度,理解大化改新对日本社会的深远影响。

【进阶任务】(能力提升类)

【历史绘图】 结合教材中“幕府统治”部分的文字描述,绘制一幅“武士集团关系图”,展示小武士团如何依附于大武士团,并标注源赖朝的地位及其建立的镰仓幕府,理解武士阶层的崛起与权力结构变化。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【文化比较】 结合语文课中学过的唐代诗歌或书法作品,与日本遣唐使带回的文化成果进行对比分析,尝试临摹一幅唐代风格的书法作品或创作一首模仿王维风格的五言绝句,体会中日文化的交流与融合。

【设计意图】通过整理史料、绘制图表和文化比较等多元活动,帮助学生系统掌握古代日本从部民制到中央集权再到幕府统治的政治演变过程,同时提升历史思维能力和跨学科综合素养。

板书设计

一、6世纪前的日本

早期国家与大和政权

部民制与贵族统治

二、大化改新

背景与改革发动者

政治经济改革内容

改革影响

三、幕府统治

土地兼并与武士集团兴起

幕府建立与统治特点

武士道精神

四、相关史事与知识拓展

中日交流史实

古代朝鲜发展脉络

教学反思

本节课以讲授法与情境教学法相结合,通过时间轴梳理日本历史发展脉络,帮助学生理解大化改新的背景与意义。优点在于结合教材图文,增强了内容的直观性与逻辑性,语言上注重简明扼要,便于学生掌握重点。不足在于对“部民制”“幕府统治”等概念讲解略显抽象,部分学生理解存在困难。今后应加强史料分析与生活化类比,提升学生对历史概念的理解深度。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》