第13课 西欧经济和社会的发展 教学设计

文档属性

| 名称 | 第13课 西欧经济和社会的发展 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 17:33:07 | ||

图片预览

文档简介

第13课 西欧经济和社会的发展

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第13课 西欧经济和社会的发展

教材分析

本课内容涉及11世纪至14世纪中叶的欧洲中世纪晚期,主要讲述了这一时期欧洲农村垦殖运动兴起、庄园制度逐渐瓦解、租地农场和手工工场出现,以及农村社会结构变化和城市商人阶层崛起的历史。本课上承中世纪早期的庄园经济与封建制度,下启近代资本主义的萌芽,在教材体系中起到承前启后的重要作用。因此,在讲授时应帮助学生理解土地关系变化和手工业发展之间的内在联系,认识到新的生产和经营方式如何推动欧洲社会结构和经济形态的转变,从而为后续学社会变革奠定基础,同时引导学生从生产力与生产关系的角度分析历史发展的动因。

学情分析

学生在学习本课前,已经对中世纪欧洲封建社会的基本情况有初步认识,如庄园制度、农奴生活等,具备一定的历史背景知识。初中生处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段,能够通过直观材料理解较为复杂的历史现象,但对抽象概念如“资本主义萌芽”理解仍有一定难度。本课重点在于理解欧洲农村和手工业生产方式的变化及其影响,难点在于分析土地关系变化与社会结构变动之间的联系,要求学生能结合图文资料归纳变化的表现,并尝试理解这些变化如何推动欧洲社会的转型。

教学目标

【唯物史观】通过分析欧洲农村垦殖运动和租地农场出现的背景与过程,使学生理解生产力发展推动生产关系变革的历史唯物主义基本原理。

【时空观念】通过梳理11至14世纪欧洲农村经济和社会结构的变化,使学生建立中世纪晚期欧洲历史发展的时空框架。

【史料实证】通过阅读教材中的文字材料与相关史事,使学生初步掌握从历史叙述中提取关键信息、论证历史现象的能力。

【历史解释】通过对庄园制度瓦解、租地农场和手工工场兴起的解读,使学生能够客观解释西欧社会向资本主义过渡的历史趋势。

【家国情怀】通过了解西欧社会转型中农民与市民阶层的崛起,使学生认识到社会进步离不开人的主动性和创造力,增强对社会发展责任的理解。

重点难点

重点:垦殖运动、租地农场、手工工场

难点:庄园制度瓦解、资本主义化、社会结构变化

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅中世纪农民在田间劳作的图片,并朗读一段关于农具改进的史料,引导学生观察画面细节,思考当时农村生活的变化。

【展示材料】

(模拟教材图片地址)

▲图注:中世纪农民在田间耕作,使用较新型的重型犁

[随着铁制农具的普及,耕地效率大大提高,农民开始有余力耕种更多的土地,部分人逐渐摆脱了对领主的完全依赖。] ——《中世纪欧洲农村生活史》

【提出问题】

同学们,你们有没有注意到图中农民使用的农具和我们之前学过的古代农具有什么不同?

如果你是当时的农民,有了更先进的工具后,你会怎么做?

【设计意图】通过图片与史料结合,帮助学生直观感受中世纪农村生产力的变化,激发他们对社会结构变迁的兴趣,为理解封君封臣制度和庄园制度的变化打下基础。

探究新知

新的生产和经营方式

(11世纪以后的欧洲农村变化)

【教师活动】

材料1:

“在12世纪的法国,农民们开始自发地清理森林和沼泽,建立新的村庄。这些新村落在法律上享有自治权,甚至可以选举自己的法官。”

——《中世纪欧洲史》(人民教育出版社,2018年)

问题:

为什么这些新开发地区能够获得自治权?这反映了当时社会的哪些变化?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

垦殖运动的主要推动者是谁?

新开发地区为何能拥有独立的司法和行政权?

这些变化对庄园制度有何影响?

【教师活动】

教师引导学生分析材料与教材内容,指出:

垦殖运动不仅扩大了耕地面积,也削弱了领主对土地的绝对控制;

自治权的获得说明地方权力结构正在发生变化;

农民地位提升,庄园制度逐渐瓦解。

总结知识点:

11世纪后欧洲农村出现垦殖运动,土地面积扩大;

垦殖者成为新地区的主人,享有自治权;

庄园制度逐渐衰落,农民获得更多自由和土地支配权。

【设计意图】

通过史料引导学生理解农村变化的深层原因,培养其从历史材料中提取信息、分析社会变迁的能力。

(农奴获得自由的方式)

【教师活动】

材料2:

“在13世纪的英格兰,许多农奴通过支付一笔钱来免除劳役,并获得了迁徙自由。他们离开庄园,前往城市谋生。”

——《西欧封建社会研究》(华东师范大学出版社,2016年)

问题:

农奴如何获得自由?这种自由对他们的生活产生了什么影响?

【学生活动】

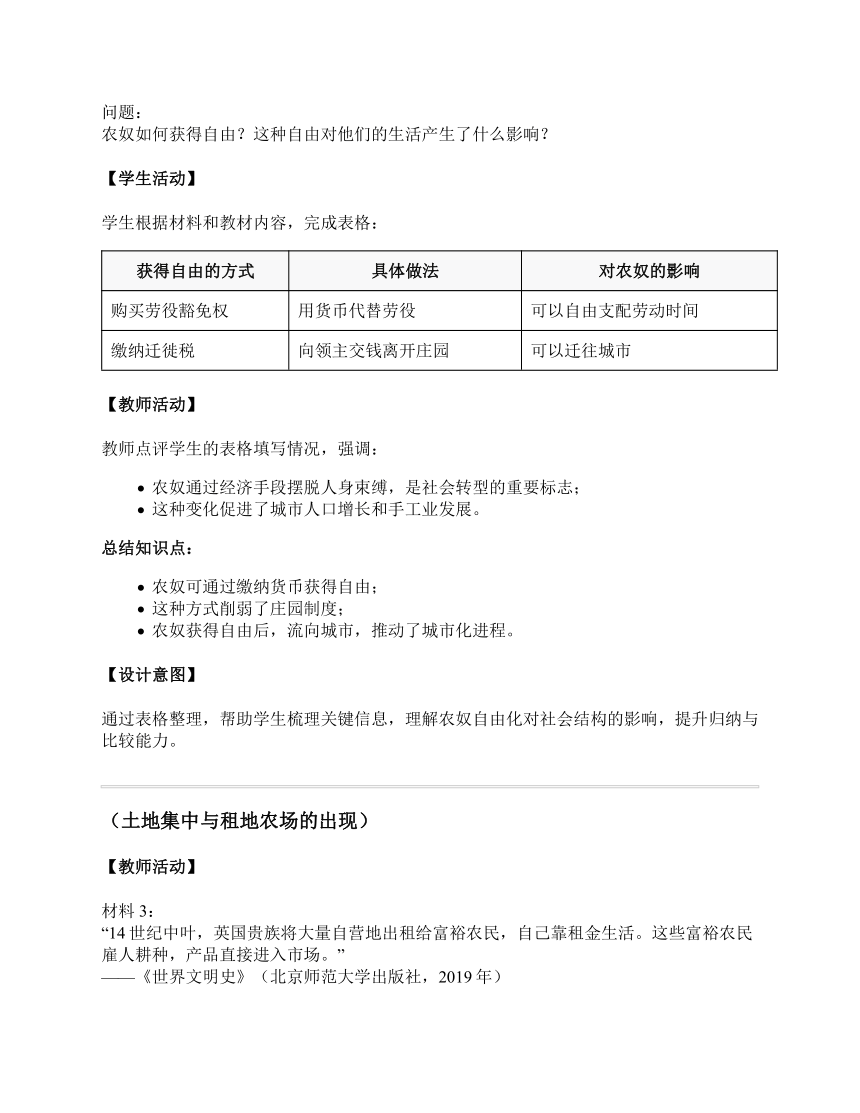

学生根据材料和教材内容,完成表格:

获得自由的方式 具体做法 对农奴的影响

购买劳役豁免权 用货币代替劳役 可以自由支配劳动时间

缴纳迁徙税 向领主交钱离开庄园 可以迁往城市

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调:

农奴通过经济手段摆脱人身束缚,是社会转型的重要标志;

这种变化促进了城市人口增长和手工业发展。

总结知识点:

农奴可通过缴纳货币获得自由;

这种方式削弱了庄园制度;

农奴获得自由后,流向城市,推动了城市化进程。

【设计意图】

通过表格整理,帮助学生梳理关键信息,理解农奴自由化对社会结构的影响,提升归纳与比较能力。

(土地集中与租地农场的出现)

【教师活动】

材料3:

“14世纪中叶,英国贵族将大量自营地出租给富裕农民,自己靠租金生活。这些富裕农民雇人耕种,产品直接进入市场。”

——《世界文明史》(北京师范大学出版社,2019年)

问题:

租地农场主是如何形成的?他们的经营方式有什么特点?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,绘制“租地农场形成过程”流程图,包括:

领主出租土地

富裕农民承租

雇佣工人耕种

产品进入市场

【教师活动】

教师展示学生流程图,讲解租地农场的运作机制:

土地集中是生产力发展的结果;

租地农场主采用雇佣劳动,产品面向市场;

这标志着农业向资本主义生产方式转变。

总结知识点:

土地集中成为趋势;

租地农场主通过租赁、购买等方式集中土地;

使用雇佣劳动,产品进入市场,农业开始资本主义化。

【设计意图】

通过流程图绘制,帮助学生理解租地农场的形成逻辑,培养其逻辑思维和图表表达能力。

(手工业的发展与手工工场的出现)

【教师活动】

材料4:

“13世纪的意大利,手工业者不再只为本地服务,而是为更广泛的市场生产。商人提供原料和工具,工人集中在一个地方工作。”

——《欧洲经济史》(高等教育出版社,2020年)

▲图片注释:中世纪印刷工场

问题:

手工工场的出现说明了什么?它与传统手工业有何不同?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料和教材内容,进行角色扮演:

一组扮演商人,负责提供原料和组织生产;

一组扮演工人,负责分工协作;

一组扮演行会手工业者,对比传统作坊模式。

【教师活动】

教师引导学生分析:

手工工场实现了生产集中和分工协作;

商人控制生产和销售,手工业者失去独立性;

这是手工业资本主义化的表现。

总结知识点:

手工业者脱离农业,更多为市场生产;

分工细化,出现分散和集中的手工工场;

商人控制生产全过程,手工业者成为雇佣劳动者。

【设计意图】

通过角色扮演,让学生体验手工工场的运作方式,理解资本主义生产关系的萌芽,增强参与感和理解力。

(农业与手工业生产组织的资本主义化)

【教师活动】

材料5:

“到16世纪,英国贵族从土地租金中获得的收入远低于租地农场主的经营收益。这表明农业已不再是传统的自给自足经济。”

——《欧洲近代早期经济史》(人民出版社,2017年)

问题:

农业和手工业的变化如何改变了中世纪社会的整体面貌?

【学生活动】

学生小组讨论并撰写一段总结性文字,回答以下问题:

农业和手工业的变化有哪些共同点?

这些变化对社会结构产生了什么影响?

【教师活动】

教师点评学生总结,强调:

农业和手工业都出现了资本与劳动的分离;

生产组织形式由封建制向资本主义过渡;

社会阶层分化加剧,市场经济兴起。

总结知识点:

土地关系变化和手工业发展推动生产组织资本主义化;

农业和手工业都出现雇佣劳动和市场化;

社会结构发生深刻变化,中世纪社会面貌被重塑。

【设计意图】

通过总结性写作,训练学生综合运用知识的能力,理解历史发展的整体趋势,提升历史思维深度。

富裕农民和市民阶层

农村社会结构的变化

【教师活动】

材料1:

“在13世纪的英格兰,许多贵族因战争和奢侈生活而负债累累,不得不将土地出售给富裕农民。这些富裕农民通过租佃、购买等方式集中土地,采用更高效的农业方式经营。”

——《中世纪欧洲史》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

▲图片注释:中世纪农民在耕种

问题:为什么贵族会失去土地?富裕农民又是如何崛起的?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合图片观察农民耕作场景,讨论并回答以下问题:

贵族为何无法维持自己的地产?

富裕农民掌握了哪些资源和权力?

图片中的农民是否能反映出当时农村的变化?

【教师活动】

教师引导学生分析材料与图片内容:

贵族失势:贵族因战争、奢侈消费、债务等原因失去土地;

富裕农民崛起:他们通过租地、购买、管理庄园等方式积累财富,掌握生产与行政事务;

图片解读:图中农民正在田间劳作,反映出农业生产的持续进行,也暗示了农村经济结构的转变。

总结知识点:

贵族因经济困难逐渐失去土地;

富裕农民通过集中土地和新经营方式成为农村新兴力量;

他们不仅掌握生产,还参与乡村行政事务;

这一变化使农村社会结构发生重大转变。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从经济、社会两个层面理解农村结构的变化,培养其分析历史现象的能力,并提升对图像史料的解读能力。

城市居民地位的提升

【教师活动】

材料2:

“在14世纪的法国城市中,手工业者和商人逐渐成为城市的主要居民。他们通过签订契约获得自由身份,享有城市自治权。一些富商还投资乡村,购置土地,改变传统农业经营模式。”

——《世界历史读本·中古篇》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

问题:城市居民的地位发生了什么变化?他们如何影响乡村经济?

【学生活动】

学生阅读材料,思考并完成以下任务:

列出城市居民的新权利;

分析富商投资乡村可能带来的影响;

讨论城市与乡村之间关系的变化。

【教师活动】

教师点评学生的回答,结合材料讲解:

城市居民地位提升:他们享有契约赋予的权利,如自由身份、城市自治权;

富商影响乡村:投资土地、引入新的经营方式,推动农业商品化;

城乡互动加强:城市资本进入乡村,改变了传统的封建经济模式。

总结知识点:

手工业者和商人成为城市主要居民;

他们享有契约赋予的权利,政治地位提高;

富商投资乡村,推动农业经营方式变革;

城市与乡村之间的经济联系更加紧密。

【设计意图】

通过材料分析与问题引导,帮助学生理解城市居民地位提升的历史背景及其对乡村经济的影响,培养学生从多角度分析历史现象的能力,增强其历史思维能力。

强化王权的政治力量

【教师活动】

材料3:

“随着城市经济的发展,富商巨贾开始与贵族联姻,甚至担任政府官员。他们在国家治理中发挥越来越重要的作用,成为国王强化中央集权的重要支持力量。”

——《世界历史读本·中古篇》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

问题:富商如何成为强化王权的力量?这对国家治理有何影响?

【学生活动】

学生阅读材料后,进行角色扮演活动:

一组扮演富商,阐述自己如何支持王权;

一组扮演国王,说明为何需要富商的支持;

第三组作为观察员,总结这种关系对国家治理的影响。

【教师活动】

教师点评各组表现,引导学生理解:

富商支持王权的方式:提供资金、参与政务、担任官职;

王权依赖富商的原因:削弱贵族势力、加强中央集权;

国家治理变化:从贵族主导转向王权与市民阶层合作。

总结知识点:

富商通过联姻、任职等方式提升政治地位;

他们成为国王强化中央集权的重要力量;

国家治理结构由贵族主导向王权与市民合作转变。

【设计意图】

通过角色扮演与讨论,激发学生兴趣,帮助其理解富商与王权之间的互动关系,提升其历史解释与逻辑表达能力,促进深度学习的发生。

课后任务

【任务主题】探究中世纪欧洲新的生产和经营方式的变革

【基础任务】

【知识梳理】阅读教材内容,绘制“中世纪欧洲农村变化”思维导图,包括垦殖运动、庄园制度瓦解、租地农场兴起等关键要素,标注时间顺序和因果关系。

【进阶任务】

【历史比较】结合“相关史事”部分,比较英国租地农场与法国富裕农民的土地经营模式,分析其异同及对资本主义萌芽的影响,撰写200字左右的小论文。

【拓展任务】

【跨学科探究】

地理融合:在欧洲地图上标出租地农场和手工工场的主要分布区域(如佛兰德尔、意大利城市等),分析地理环境对生产方式发展的影响。

语文融合:以“一位14世纪富裕农民的自述”为题,写一篇短文,描述其如何通过土地集中和市场交易改变生活。

艺术融合:参考教材插图《中世纪印刷工场》,尝试绘制一幅“集中的手工工场”场景图,体现分工协作与雇佣劳动的特点。

【设计意图】通过知识梳理、历史比较和跨学科探究,帮助学生理解中世纪欧洲经济结构的转型过程,提升信息整合、批判思维与综合实践能力,培养历史与现实相联系的思维方式。

板书设计

一、11世纪欧洲农村的新变化

垦殖运动兴起

农奴获得自由

土地集中趋势

二、租地农场的出现

领主出租土地

富裕农民建立租地农场

产品进入市场

三、手工业的发展

手工业者脱离农业

分散与集中手工工场

四、社会结构的变化

农村出现富裕农民阶层

城市居民地位提升

教学反思

本节课内容围绕中世纪欧洲生产方式的变革展开,知识点密集且抽象,适合采用讲授与图示结合的方式,并辅以时间轴梳理发展脉络。教学中通过引导学生对比庄园经济与租地农场、手工工场的区别,帮助理解“资本主义化”的内涵。语言上,注重用通俗比喻解释“货币地租”“雇佣关系”等术语,增强了理解力。优点在于逻辑清晰、重点突出,但部分学生对“土地集中”与“社会结构变化”的联系理解仍显吃力。今后可增加图表分析环节,提升学生综合归纳能力。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第13课 西欧经济和社会的发展

教材分析

本课内容涉及11世纪至14世纪中叶的欧洲中世纪晚期,主要讲述了这一时期欧洲农村垦殖运动兴起、庄园制度逐渐瓦解、租地农场和手工工场出现,以及农村社会结构变化和城市商人阶层崛起的历史。本课上承中世纪早期的庄园经济与封建制度,下启近代资本主义的萌芽,在教材体系中起到承前启后的重要作用。因此,在讲授时应帮助学生理解土地关系变化和手工业发展之间的内在联系,认识到新的生产和经营方式如何推动欧洲社会结构和经济形态的转变,从而为后续学社会变革奠定基础,同时引导学生从生产力与生产关系的角度分析历史发展的动因。

学情分析

学生在学习本课前,已经对中世纪欧洲封建社会的基本情况有初步认识,如庄园制度、农奴生活等,具备一定的历史背景知识。初中生处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段,能够通过直观材料理解较为复杂的历史现象,但对抽象概念如“资本主义萌芽”理解仍有一定难度。本课重点在于理解欧洲农村和手工业生产方式的变化及其影响,难点在于分析土地关系变化与社会结构变动之间的联系,要求学生能结合图文资料归纳变化的表现,并尝试理解这些变化如何推动欧洲社会的转型。

教学目标

【唯物史观】通过分析欧洲农村垦殖运动和租地农场出现的背景与过程,使学生理解生产力发展推动生产关系变革的历史唯物主义基本原理。

【时空观念】通过梳理11至14世纪欧洲农村经济和社会结构的变化,使学生建立中世纪晚期欧洲历史发展的时空框架。

【史料实证】通过阅读教材中的文字材料与相关史事,使学生初步掌握从历史叙述中提取关键信息、论证历史现象的能力。

【历史解释】通过对庄园制度瓦解、租地农场和手工工场兴起的解读,使学生能够客观解释西欧社会向资本主义过渡的历史趋势。

【家国情怀】通过了解西欧社会转型中农民与市民阶层的崛起,使学生认识到社会进步离不开人的主动性和创造力,增强对社会发展责任的理解。

重点难点

重点:垦殖运动、租地农场、手工工场

难点:庄园制度瓦解、资本主义化、社会结构变化

课堂导入

【教师活动】教师展示一幅中世纪农民在田间劳作的图片,并朗读一段关于农具改进的史料,引导学生观察画面细节,思考当时农村生活的变化。

【展示材料】

(模拟教材图片地址)

▲图注:中世纪农民在田间耕作,使用较新型的重型犁

[随着铁制农具的普及,耕地效率大大提高,农民开始有余力耕种更多的土地,部分人逐渐摆脱了对领主的完全依赖。] ——《中世纪欧洲农村生活史》

【提出问题】

同学们,你们有没有注意到图中农民使用的农具和我们之前学过的古代农具有什么不同?

如果你是当时的农民,有了更先进的工具后,你会怎么做?

【设计意图】通过图片与史料结合,帮助学生直观感受中世纪农村生产力的变化,激发他们对社会结构变迁的兴趣,为理解封君封臣制度和庄园制度的变化打下基础。

探究新知

新的生产和经营方式

(11世纪以后的欧洲农村变化)

【教师活动】

材料1:

“在12世纪的法国,农民们开始自发地清理森林和沼泽,建立新的村庄。这些新村落在法律上享有自治权,甚至可以选举自己的法官。”

——《中世纪欧洲史》(人民教育出版社,2018年)

问题:

为什么这些新开发地区能够获得自治权?这反映了当时社会的哪些变化?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

垦殖运动的主要推动者是谁?

新开发地区为何能拥有独立的司法和行政权?

这些变化对庄园制度有何影响?

【教师活动】

教师引导学生分析材料与教材内容,指出:

垦殖运动不仅扩大了耕地面积,也削弱了领主对土地的绝对控制;

自治权的获得说明地方权力结构正在发生变化;

农民地位提升,庄园制度逐渐瓦解。

总结知识点:

11世纪后欧洲农村出现垦殖运动,土地面积扩大;

垦殖者成为新地区的主人,享有自治权;

庄园制度逐渐衰落,农民获得更多自由和土地支配权。

【设计意图】

通过史料引导学生理解农村变化的深层原因,培养其从历史材料中提取信息、分析社会变迁的能力。

(农奴获得自由的方式)

【教师活动】

材料2:

“在13世纪的英格兰,许多农奴通过支付一笔钱来免除劳役,并获得了迁徙自由。他们离开庄园,前往城市谋生。”

——《西欧封建社会研究》(华东师范大学出版社,2016年)

问题:

农奴如何获得自由?这种自由对他们的生活产生了什么影响?

【学生活动】

学生根据材料和教材内容,完成表格:

获得自由的方式 具体做法 对农奴的影响

购买劳役豁免权 用货币代替劳役 可以自由支配劳动时间

缴纳迁徙税 向领主交钱离开庄园 可以迁往城市

【教师活动】

教师点评学生的表格填写情况,强调:

农奴通过经济手段摆脱人身束缚,是社会转型的重要标志;

这种变化促进了城市人口增长和手工业发展。

总结知识点:

农奴可通过缴纳货币获得自由;

这种方式削弱了庄园制度;

农奴获得自由后,流向城市,推动了城市化进程。

【设计意图】

通过表格整理,帮助学生梳理关键信息,理解农奴自由化对社会结构的影响,提升归纳与比较能力。

(土地集中与租地农场的出现)

【教师活动】

材料3:

“14世纪中叶,英国贵族将大量自营地出租给富裕农民,自己靠租金生活。这些富裕农民雇人耕种,产品直接进入市场。”

——《世界文明史》(北京师范大学出版社,2019年)

问题:

租地农场主是如何形成的?他们的经营方式有什么特点?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容,绘制“租地农场形成过程”流程图,包括:

领主出租土地

富裕农民承租

雇佣工人耕种

产品进入市场

【教师活动】

教师展示学生流程图,讲解租地农场的运作机制:

土地集中是生产力发展的结果;

租地农场主采用雇佣劳动,产品面向市场;

这标志着农业向资本主义生产方式转变。

总结知识点:

土地集中成为趋势;

租地农场主通过租赁、购买等方式集中土地;

使用雇佣劳动,产品进入市场,农业开始资本主义化。

【设计意图】

通过流程图绘制,帮助学生理解租地农场的形成逻辑,培养其逻辑思维和图表表达能力。

(手工业的发展与手工工场的出现)

【教师活动】

材料4:

“13世纪的意大利,手工业者不再只为本地服务,而是为更广泛的市场生产。商人提供原料和工具,工人集中在一个地方工作。”

——《欧洲经济史》(高等教育出版社,2020年)

▲图片注释:中世纪印刷工场

问题:

手工工场的出现说明了什么?它与传统手工业有何不同?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料和教材内容,进行角色扮演:

一组扮演商人,负责提供原料和组织生产;

一组扮演工人,负责分工协作;

一组扮演行会手工业者,对比传统作坊模式。

【教师活动】

教师引导学生分析:

手工工场实现了生产集中和分工协作;

商人控制生产和销售,手工业者失去独立性;

这是手工业资本主义化的表现。

总结知识点:

手工业者脱离农业,更多为市场生产;

分工细化,出现分散和集中的手工工场;

商人控制生产全过程,手工业者成为雇佣劳动者。

【设计意图】

通过角色扮演,让学生体验手工工场的运作方式,理解资本主义生产关系的萌芽,增强参与感和理解力。

(农业与手工业生产组织的资本主义化)

【教师活动】

材料5:

“到16世纪,英国贵族从土地租金中获得的收入远低于租地农场主的经营收益。这表明农业已不再是传统的自给自足经济。”

——《欧洲近代早期经济史》(人民出版社,2017年)

问题:

农业和手工业的变化如何改变了中世纪社会的整体面貌?

【学生活动】

学生小组讨论并撰写一段总结性文字,回答以下问题:

农业和手工业的变化有哪些共同点?

这些变化对社会结构产生了什么影响?

【教师活动】

教师点评学生总结,强调:

农业和手工业都出现了资本与劳动的分离;

生产组织形式由封建制向资本主义过渡;

社会阶层分化加剧,市场经济兴起。

总结知识点:

土地关系变化和手工业发展推动生产组织资本主义化;

农业和手工业都出现雇佣劳动和市场化;

社会结构发生深刻变化,中世纪社会面貌被重塑。

【设计意图】

通过总结性写作,训练学生综合运用知识的能力,理解历史发展的整体趋势,提升历史思维深度。

富裕农民和市民阶层

农村社会结构的变化

【教师活动】

材料1:

“在13世纪的英格兰,许多贵族因战争和奢侈生活而负债累累,不得不将土地出售给富裕农民。这些富裕农民通过租佃、购买等方式集中土地,采用更高效的农业方式经营。”

——《中世纪欧洲史》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

▲图片注释:中世纪农民在耕种

问题:为什么贵族会失去土地?富裕农民又是如何崛起的?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合图片观察农民耕作场景,讨论并回答以下问题:

贵族为何无法维持自己的地产?

富裕农民掌握了哪些资源和权力?

图片中的农民是否能反映出当时农村的变化?

【教师活动】

教师引导学生分析材料与图片内容:

贵族失势:贵族因战争、奢侈消费、债务等原因失去土地;

富裕农民崛起:他们通过租地、购买、管理庄园等方式积累财富,掌握生产与行政事务;

图片解读:图中农民正在田间劳作,反映出农业生产的持续进行,也暗示了农村经济结构的转变。

总结知识点:

贵族因经济困难逐渐失去土地;

富裕农民通过集中土地和新经营方式成为农村新兴力量;

他们不仅掌握生产,还参与乡村行政事务;

这一变化使农村社会结构发生重大转变。

【设计意图】

通过史料与图片的结合,引导学生从经济、社会两个层面理解农村结构的变化,培养其分析历史现象的能力,并提升对图像史料的解读能力。

城市居民地位的提升

【教师活动】

材料2:

“在14世纪的法国城市中,手工业者和商人逐渐成为城市的主要居民。他们通过签订契约获得自由身份,享有城市自治权。一些富商还投资乡村,购置土地,改变传统农业经营模式。”

——《世界历史读本·中古篇》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

问题:城市居民的地位发生了什么变化?他们如何影响乡村经济?

【学生活动】

学生阅读材料,思考并完成以下任务:

列出城市居民的新权利;

分析富商投资乡村可能带来的影响;

讨论城市与乡村之间关系的变化。

【教师活动】

教师点评学生的回答,结合材料讲解:

城市居民地位提升:他们享有契约赋予的权利,如自由身份、城市自治权;

富商影响乡村:投资土地、引入新的经营方式,推动农业商品化;

城乡互动加强:城市资本进入乡村,改变了传统的封建经济模式。

总结知识点:

手工业者和商人成为城市主要居民;

他们享有契约赋予的权利,政治地位提高;

富商投资乡村,推动农业经营方式变革;

城市与乡村之间的经济联系更加紧密。

【设计意图】

通过材料分析与问题引导,帮助学生理解城市居民地位提升的历史背景及其对乡村经济的影响,培养学生从多角度分析历史现象的能力,增强其历史思维能力。

强化王权的政治力量

【教师活动】

材料3:

“随着城市经济的发展,富商巨贾开始与贵族联姻,甚至担任政府官员。他们在国家治理中发挥越来越重要的作用,成为国王强化中央集权的重要支持力量。”

——《世界历史读本·中古篇》,人民教育出版社(初中历史教材配套读物)

问题:富商如何成为强化王权的力量?这对国家治理有何影响?

【学生活动】

学生阅读材料后,进行角色扮演活动:

一组扮演富商,阐述自己如何支持王权;

一组扮演国王,说明为何需要富商的支持;

第三组作为观察员,总结这种关系对国家治理的影响。

【教师活动】

教师点评各组表现,引导学生理解:

富商支持王权的方式:提供资金、参与政务、担任官职;

王权依赖富商的原因:削弱贵族势力、加强中央集权;

国家治理变化:从贵族主导转向王权与市民阶层合作。

总结知识点:

富商通过联姻、任职等方式提升政治地位;

他们成为国王强化中央集权的重要力量;

国家治理结构由贵族主导向王权与市民合作转变。

【设计意图】

通过角色扮演与讨论,激发学生兴趣,帮助其理解富商与王权之间的互动关系,提升其历史解释与逻辑表达能力,促进深度学习的发生。

课后任务

【任务主题】探究中世纪欧洲新的生产和经营方式的变革

【基础任务】

【知识梳理】阅读教材内容,绘制“中世纪欧洲农村变化”思维导图,包括垦殖运动、庄园制度瓦解、租地农场兴起等关键要素,标注时间顺序和因果关系。

【进阶任务】

【历史比较】结合“相关史事”部分,比较英国租地农场与法国富裕农民的土地经营模式,分析其异同及对资本主义萌芽的影响,撰写200字左右的小论文。

【拓展任务】

【跨学科探究】

地理融合:在欧洲地图上标出租地农场和手工工场的主要分布区域(如佛兰德尔、意大利城市等),分析地理环境对生产方式发展的影响。

语文融合:以“一位14世纪富裕农民的自述”为题,写一篇短文,描述其如何通过土地集中和市场交易改变生活。

艺术融合:参考教材插图《中世纪印刷工场》,尝试绘制一幅“集中的手工工场”场景图,体现分工协作与雇佣劳动的特点。

【设计意图】通过知识梳理、历史比较和跨学科探究,帮助学生理解中世纪欧洲经济结构的转型过程,提升信息整合、批判思维与综合实践能力,培养历史与现实相联系的思维方式。

板书设计

一、11世纪欧洲农村的新变化

垦殖运动兴起

农奴获得自由

土地集中趋势

二、租地农场的出现

领主出租土地

富裕农民建立租地农场

产品进入市场

三、手工业的发展

手工业者脱离农业

分散与集中手工工场

四、社会结构的变化

农村出现富裕农民阶层

城市居民地位提升

教学反思

本节课内容围绕中世纪欧洲生产方式的变革展开,知识点密集且抽象,适合采用讲授与图示结合的方式,并辅以时间轴梳理发展脉络。教学中通过引导学生对比庄园经济与租地农场、手工工场的区别,帮助理解“资本主义化”的内涵。语言上,注重用通俗比喻解释“货币地租”“雇佣关系”等术语,增强了理解力。优点在于逻辑清晰、重点突出,但部分学生对“土地集中”与“社会结构变化”的联系理解仍显吃力。今后可增加图表分析环节,提升学生综合归纳能力。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》