第20课 第一次工业革命 教学设计

图片预览

文档简介

第20课 第一次工业革命

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第20课 第一次工业革命

教材分析

本课内容涉及18世纪至19世纪中期的工业革命时期,主要讲述了工业革命的兴起、蒸汽机的改进与应用、工厂制度的确立以及铁路交通的发展。本课上承手工工场阶段的生产方式,下启现代工业化社会的形成,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习纺织技术革新、蒸汽动力推广和交通变革等内容,学生可以理解生产力进步如何推动社会结构和生产关系的变化,认识到工业革命不仅是一次技术变革,更是社会经济和生活方式的重大转折。教师在授课时应注重引导学生梳理从手工劳动向机器大生产转变的过程,理解科技进步对人类发展的深远影响,为后续学习资本主义发展和社会变化奠定基础。

学情分析

学生已经学习过英国资产阶级革命和早期蒸汽机的应用,具备一定的工业革命背景知识,但对技术革新与社会变革之间的联系理解尚不深入。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、故事和具体实例兴趣浓厚,但分析归纳能力仍需培养。本课重点在于理解纺织技术革新和蒸汽机发明如何推动生产力飞跃,难点是认识工厂制度建立带来的社会影响,要求学生能结合图文资料分析工业革命的深远意义,并关注其中的社会问题,如童工现象等,从而提升历史理解与现实思考能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析工业革命中纺织技术革新与蒸汽机改良的案例,使学生理解生产力的发展推动生产关系变革,进而促进社会形态演变的基本历史规律。

【时空观念】通过梳理18世纪至19世纪英国工业革命的进程及扩展,使学生掌握工业革命在时间上的发展阶段与空间上的传播路径。

【史料实证】通过阅读教材中的文字记载与图片资料,使学生初步掌握从历史材料中提取有效信息、论证工业革命影响的方法。

【历史解释】通过对珍妮机、瓦特蒸汽机和铁路发展的学习,使学生能够客观解释工业革命如何改变生产和生活方式。

【家国情怀】通过了解英国工业革命的领先地位及其对世界的影响,激发学生关注国家科技发展与社会进步的责任感和使命感。

重点难点

重点:工业革命的背景、蒸汽机的改进与应用、铁路时代的到来

难点:工厂制度的影响、工业革命对社会关系的改变、工业革命在英国首先发生的原因

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张18世纪英国纺织工厂的图片,引导学生观察画面内容,并简要介绍背景;随后朗读一段相关史料,引发学生思考工业革命为何首先发生在英国。

【展示材料】

▲ 图为18世纪英国纺织工厂内部场景,工人正在操作蒸汽驱动的纺织机械。

“在18世纪中叶的英国,农业技术进步带来了粮食增产,人口迅速增长;同时,圈地运动使大量农民失去土地,进入城市寻找工作。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

同学们,你们觉得为什么这些工人要集中在工厂里工作,而不是在家织布呢?

如果你是当时的工厂主,你会优先考虑哪些条件来建厂?

【设计意图】通过图片与史料结合,帮助学生建立对工业革命背景的初步感知,激发他们对“变化背后原因”的探究兴趣,为理解工业革命的发生条件和影响奠定基础。

探究新知

纺织技术的革新

纺织技术的革新

【教师活动】

材料1:

“1733年,约翰·凯伊发明了一种新的织布工具,它能够使织布的速度大大提升。”

——《世界通史》(初中版)

材料2:

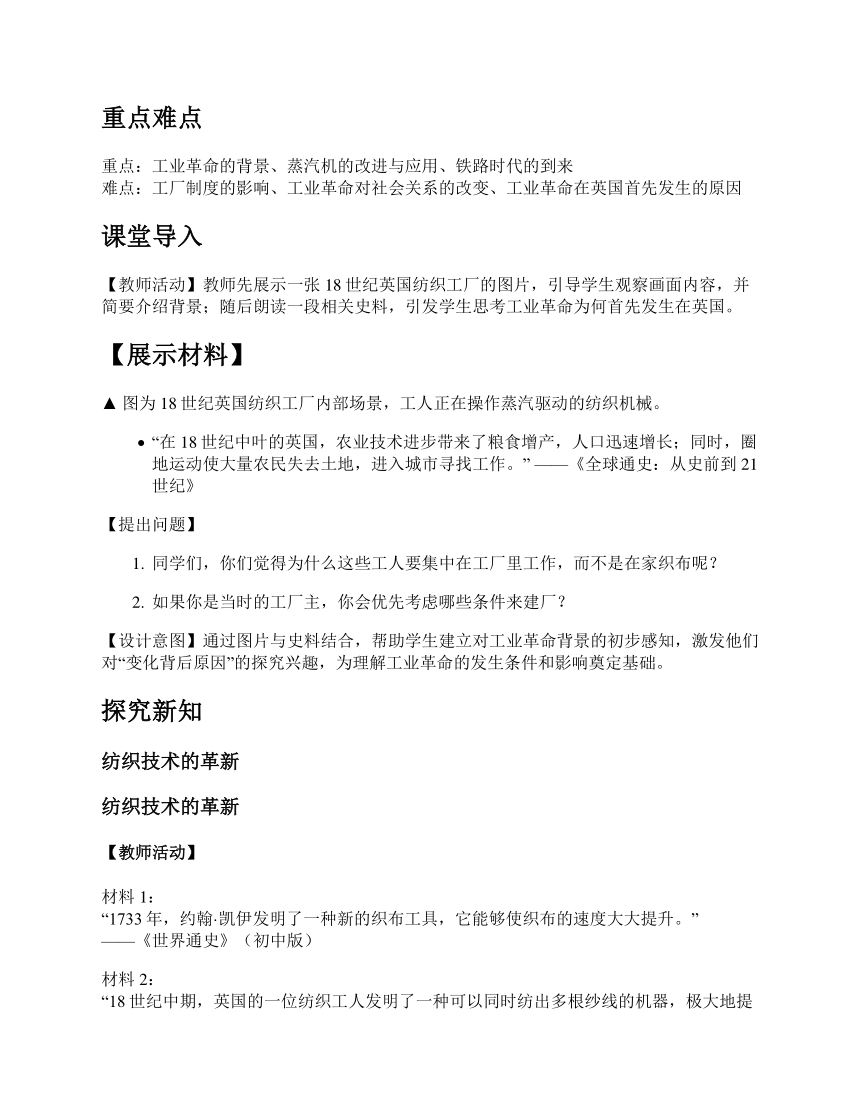

“18世纪中期,英国的一位纺织工人发明了一种可以同时纺出多根纱线的机器,极大地提高了纺纱效率。”

——《历史与社会》(七年级下册)

▲图片注释:哈格里夫斯发明的纺纱机

问题:

为什么在18世纪的英国会出现这么多纺织技术的革新?这些新技术对生产方式带来了哪些变化?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,结合教材内容,讨论以下问题:

凯伊和哈格里夫斯分别发明了什么工具?

这些发明如何改变了纺织业的生产效率?

为什么这些发明会首先出现在英国?

每组选出代表进行汇报,其他组可补充或提问。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评,并结合史料和图片进行讲解:

凯伊发明的飞梭(材料1)使得织布速度加快,导致对纱线的需求增加。

哈格里夫斯发明的“珍妮机”(材料2)一次能纺出多根纱线,解决了纱线供应不足的问题。

图片展示了“珍妮机”的结构,说明其机械化程度高于传统手工纺纱。

这些技术革新推动了从手工工场向机器大生产的转变,标志着工业革命的开始。

总结知识点:

飞梭和珍妮机是工业革命初期的重要发明。

珍妮机提高了纺纱效率,推动了棉纺织业的发展。

技术革新源于市场需求扩大和资本主义经济发展的推动。

工业革命是指生产领域发生的革命性变化。

【设计意图】

通过引入真实史料和教材图片,引导学生从具体史实出发,思考技术革新背后的经济和社会动因。小组讨论和汇报形式培养学生的合作意识与表达能力,问题导向的设计激发学生的历史思维,帮助他们理解工业革命不仅是技术进步,更是社会变革的开端。

蒸汽机和工厂制度的确立

蒸汽机的改进与广泛应用

【教师活动】

材料1:

“瓦特在格拉斯哥大学修理蒸汽机模型时,发现早期蒸汽机效率极低。他通过科学实验和不断改进,最终设计出更高效的蒸汽机。”

——《世界科技史话》

▲图片注释:瓦特改进的蒸汽机模型

问题:

为什么说瓦特的蒸汽机是工业革命中的关键发明?它解决了什么问题?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

瓦特对蒸汽机做了哪些改进?

为什么蒸汽机的改进推动了工业革命的发展?

【教师活动】

教师引导学生分析材料1,指出瓦特不仅改进了蒸汽机的结构,还提高了其效率,使其能够广泛应用于多个生产领域。结合图片展示瓦特蒸汽机的构造特点,说明其如何提供稳定动力。

总结知识点:

瓦特改进了蒸汽机,使其成为主要动力来源。

蒸汽机的广泛应用提高了生产力,推动了工业革命向纵深发展。

化工、冶金、采矿等许多行业开始使用蒸汽机。

【设计意图】

通过史料和图片的结合,培养学生从历史材料中提取信息的能力,理解瓦特蒸汽机在工业革命中的核心地位,激发学生探究历史的兴趣。

工厂制度的确立

【教师活动】

材料2:

“在蒸汽机出现之前,工厂多依赖水力,因此只能建在河流附近。随着蒸汽机的普及,工厂可以建在城市中心,规模也不断扩大。”

——《工业革命简史》

▲图片注释:传统水力工厂

问题:

蒸汽机的使用对工厂的选址和规模有什么影响?为什么说现代工厂制度由此确立?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料2和教材内容,进行小组讨论,回答以下问题:

为什么早期工厂要建在河流附近?

蒸汽机的使用带来了哪些变化?

工厂制度的确立体现在哪些方面?

【教师活动】

教师引导学生对比水力工厂与蒸汽机工厂的不同,强调蒸汽机带来的自由选址和大规模生产的可能。结合图片说明传统工厂的局限性,以及蒸汽机如何打破这些限制。

总结知识点:

蒸汽机使工厂摆脱了对水力的依赖,选址更加灵活。

工厂规模扩大,工人数量增加,现代工厂制度逐渐形成。

工厂制度取代了传统的手工工场,成为主要生产方式。

【设计意图】

通过对比分析,帮助学生理解技术进步如何改变社会生产方式,培养学生的逻辑思维能力和历史比较能力。

早期工厂的劳动状况

【教师活动】

材料3:

“19世纪初,许多工厂主为了降低成本,大量雇用妇女和儿童,他们每天工作时间长达14小时以上,工资却远低于成年男工。”

——《英国工业革命时期的社会生活》

▲图片注释:法国露天矿场的工人在劳动

问题:

早期工厂的劳动状况如何?为什么会大量使用女工和童工?

【学生活动】

学生阅读材料3,观察图片,结合教材中的“相关史事”,进行角色扮演活动:

分组扮演工厂主、女工、童工、政府官员等角色。

模拟讨论:是否应该改善工厂劳动条件?

【教师活动】

教师引导学生从不同角度思考问题,分析当时社会背景下的经济压力与劳动力需求。结合图片说明劳动强度大、环境恶劣的现实情况。

总结知识点:

早期工厂劳动时间长、强度大,劳动条件差。

女工和童工因工资低、易管理而被大量雇用。

工厂制度带来了集中化、纪律化的生产方式。

【设计意图】

通过角色扮演,增强学生的历史代入感,理解工业革命带来的社会问题,培养学生的批判性思维和社会责任感。

火车与铁路

(知识点标题:火车与铁路)

【教师活动】

材料1:

“1825年9月27日,斯蒂芬森驾驶自己设计的蒸汽机车‘旅行者号’,从达灵顿驶往斯托克顿,全程约40公里。这是世界上第一次有组织的铁路运输。”

——《世界通史·工业革命卷》

▲图片注释:斯蒂芬森试验蒸汽机车

问题:

为什么说斯蒂芬森的这次试车标志着铁路时代的开始?它与之前的运输方式相比有哪些优势?

【学生活动】

学生分组讨论以下问题,并结合材料和图片进行分析:

1825年之前人们是如何运输货物的?

蒸汽机车的出现带来了哪些变化?

铁路运输对生产和市场之间有什么影响?

每组派代表发言,其他组补充。

【教师活动】

教师点评学生的回答,指出以下要点:

背景对比:在18世纪以前,运输主要依靠马车、运河和人力,速度慢、成本高。

技术突破:斯蒂芬森的蒸汽机车首次实现了机械动力牵引,效率大幅提升。

社会意义:铁路缩短了城市之间的距离,促进了商品流通和工业发展。

经济影响:铁路建设带动了钢铁、煤炭等相关产业的发展,推动了英国成为第一个工业国家。

总结知识点:

1825年斯蒂芬森成功试车,标志着铁路时代的开始。

铁路由木轨发展为铁轨,动力由马匹变为蒸汽机车。

铁路运输比传统方式更加快捷、廉价、便利。

铁路加强了生产与市场的联系,推动了工业化进程。

【设计意图】

通过引入真实史料和教材图片,引导学生从历史背景、技术变革和社会影响三个维度理解铁路的重要性。小组讨论和代表发言的形式,有助于培养学生合作学习和表达能力,同时锻炼其历史思维中的因果分析和比较判断能力。

(知识点标题:人物扫描)

【教师活动】

材料2:

“乔治·斯蒂芬森出生于一个矿工家庭,从未接受过正规教育。他白天在煤矿工作,晚上坚持上夜校学习数学和工程知识。1813年起,他开始研究蒸汽机车,并最终改变了整个世界的交通方式。”

——《世界名人传记·科学家卷》

问题:

斯蒂芬森的成长经历对你有什么启发?他的成功说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料后,完成以下任务:

制作一张“斯蒂芬森成长路线图”,标注关键事件(如出生、工作、学习、发明等)。

写一段话,总结斯蒂芬森身上体现的精神品质。

【教师活动】

教师展示部分学生的作品,点评时强调:

斯蒂芬森虽然出身贫寒,但通过自学和实践取得了巨大成就。

他体现了“终身学习”“勇于创新”“坚持不懈”的精神。

这种精神是工业革命时期许多发明家的共同特征。

总结知识点:

斯蒂芬森没有受过正规教育,但坚持自学。

他研制出第一台实用蒸汽机车,并在比赛中获胜。

他的发明被广泛应用于多个国家,推动了铁路发展。

【设计意图】

通过绘制成长路线图和撰写感悟,帮助学生理解个人努力与时代发展的关系,激发学生的学习动力和奋斗意识。同时,通过具体人物案例,增强历史学习的代入感和情感共鸣。

(知识点标题:工业革命与世界格局)

【教师活动】

材料3:

“到19世纪中期,英国的工业产值已占全球的一半以上,煤产量、铁产量和纺织品出口量均居世界第一。法国、德国、美国等国也开始引进英国的机器设备和技术人才,掀起本国的工业革命。”

——《世界近代史简明教程》

问题:

为什么英国能成为世界上第一个工业国家?其他国家又是如何应对的?

【学生活动】

学生以“工业革命传播地图”为线索,完成以下任务:

在地图上标出英国、法国、德国、美国的位置。

用箭头表示工业革命技术传播的方向,并简要说明原因。

分析这些国家在工业革命中采取的不同策略。

【教师活动】

教师展示学生绘制的地图,结合材料讲解:

英国率先完成工业革命的原因包括:资本积累、殖民扩张、技术创新、稳定政局。

法国通过政府支持发展重工业;德国借助统一后的国家力量推动工业化;美国则利用广阔国土和丰富资源迅速发展。

工业革命从英国扩展到欧洲大陆和北美,形成了全球范围内的生产力飞跃。

总结知识点:

工业革命极大提高了社会生产力,人类进入“蒸汽时代”。

19世纪中期,英国成为世界上第一个工业国家。

其他西方国家纷纷学习英国技术,先后开展工业革命。

【设计意图】

通过绘制“工业革命传播地图”,帮助学生建立空间认知和时间线索,理解工业革命的全球影响。同时,通过分析各国应对策略,培养学生的比较分析能力和历史解释能力。

课后任务

【任务主题】工业革命的进程与影响探究

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“哈格里夫斯发明的纺纱机”和“19世纪早期使用蒸汽机的英国煤矿”图片,结合文字内容,绘制一张“工业革命重要发明时间轴”,标注飞梭、珍妮机、瓦特蒸汽机、蒸汽火车等关键发明的时间、发明者及其作用。

【进阶任务】(能力提升类)

阅读“相关史事”部分,分析早期工厂为何难以招到成年男工,并结合“工厂制度的确立”内容,撰写一段200字左右的小短文,比较家庭手工业与工厂制度在生产方式、劳动纪律和工人生活方面的差异。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在地图上标出英国主要河流和早期铁路线,分析河流对早期工厂选址的影响以及铁路如何促进城市化与市场联系。用艺术手法绘制一幅“蒸汽时代的城市与工厂”想象图,体现工业革命后的社会变化。

【设计意图】通过时间轴绘制、文本分析与跨学科探究活动,帮助学生掌握工业革命的关键技术进步与社会影响,培养历史理解力、批判性思维及综合实践能力。

板书设计

一、纺织技术的革新

飞梭与珍妮机的发明

工业革命的含义

二、蒸汽机和工厂制度的确立

瓦特改进蒸汽机

工厂制度的形成

三、火车与铁路

斯蒂芬森与蒸汽机车

铁路时代的影响

四、工业革命的扩展

英国成为首个工业国家

法、美、德等国相继开展工业革命

教学反思

本节课内容以工业革命为主线,涉及技术革新、生产方式变革和交通发展,知识点密集且逻辑性强。教学中采用讲授与多媒体结合的方式,通过图片和案例增强直观性,帮助学生理解抽象概念。语言上注重条理清晰、生动形象,但部分环节推进较快,如蒸汽机改进过程讲解略显简略,学生思考深度不足。今后应适当增加互动提问,放慢重点内容节奏,提升学生的参与度与思维训练。

课程:初中历史

教材:初中历史部编版九年级上册

章节:第20课 第一次工业革命

教材分析

本课内容涉及18世纪至19世纪中期的工业革命时期,主要讲述了工业革命的兴起、蒸汽机的改进与应用、工厂制度的确立以及铁路交通的发展。本课上承手工工场阶段的生产方式,下启现代工业化社会的形成,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习纺织技术革新、蒸汽动力推广和交通变革等内容,学生可以理解生产力进步如何推动社会结构和生产关系的变化,认识到工业革命不仅是一次技术变革,更是社会经济和生活方式的重大转折。教师在授课时应注重引导学生梳理从手工劳动向机器大生产转变的过程,理解科技进步对人类发展的深远影响,为后续学习资本主义发展和社会变化奠定基础。

学情分析

学生已经学习过英国资产阶级革命和早期蒸汽机的应用,具备一定的工业革命背景知识,但对技术革新与社会变革之间的联系理解尚不深入。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、故事和具体实例兴趣浓厚,但分析归纳能力仍需培养。本课重点在于理解纺织技术革新和蒸汽机发明如何推动生产力飞跃,难点是认识工厂制度建立带来的社会影响,要求学生能结合图文资料分析工业革命的深远意义,并关注其中的社会问题,如童工现象等,从而提升历史理解与现实思考能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析工业革命中纺织技术革新与蒸汽机改良的案例,使学生理解生产力的发展推动生产关系变革,进而促进社会形态演变的基本历史规律。

【时空观念】通过梳理18世纪至19世纪英国工业革命的进程及扩展,使学生掌握工业革命在时间上的发展阶段与空间上的传播路径。

【史料实证】通过阅读教材中的文字记载与图片资料,使学生初步掌握从历史材料中提取有效信息、论证工业革命影响的方法。

【历史解释】通过对珍妮机、瓦特蒸汽机和铁路发展的学习,使学生能够客观解释工业革命如何改变生产和生活方式。

【家国情怀】通过了解英国工业革命的领先地位及其对世界的影响,激发学生关注国家科技发展与社会进步的责任感和使命感。

重点难点

重点:工业革命的背景、蒸汽机的改进与应用、铁路时代的到来

难点:工厂制度的影响、工业革命对社会关系的改变、工业革命在英国首先发生的原因

课堂导入

【教师活动】教师先展示一张18世纪英国纺织工厂的图片,引导学生观察画面内容,并简要介绍背景;随后朗读一段相关史料,引发学生思考工业革命为何首先发生在英国。

【展示材料】

▲ 图为18世纪英国纺织工厂内部场景,工人正在操作蒸汽驱动的纺织机械。

“在18世纪中叶的英国,农业技术进步带来了粮食增产,人口迅速增长;同时,圈地运动使大量农民失去土地,进入城市寻找工作。” ——《全球通史:从史前到21世纪》

【提出问题】

同学们,你们觉得为什么这些工人要集中在工厂里工作,而不是在家织布呢?

如果你是当时的工厂主,你会优先考虑哪些条件来建厂?

【设计意图】通过图片与史料结合,帮助学生建立对工业革命背景的初步感知,激发他们对“变化背后原因”的探究兴趣,为理解工业革命的发生条件和影响奠定基础。

探究新知

纺织技术的革新

纺织技术的革新

【教师活动】

材料1:

“1733年,约翰·凯伊发明了一种新的织布工具,它能够使织布的速度大大提升。”

——《世界通史》(初中版)

材料2:

“18世纪中期,英国的一位纺织工人发明了一种可以同时纺出多根纱线的机器,极大地提高了纺纱效率。”

——《历史与社会》(七年级下册)

▲图片注释:哈格里夫斯发明的纺纱机

问题:

为什么在18世纪的英国会出现这么多纺织技术的革新?这些新技术对生产方式带来了哪些变化?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,结合教材内容,讨论以下问题:

凯伊和哈格里夫斯分别发明了什么工具?

这些发明如何改变了纺织业的生产效率?

为什么这些发明会首先出现在英国?

每组选出代表进行汇报,其他组可补充或提问。

【教师活动】

教师根据学生的回答进行点评,并结合史料和图片进行讲解:

凯伊发明的飞梭(材料1)使得织布速度加快,导致对纱线的需求增加。

哈格里夫斯发明的“珍妮机”(材料2)一次能纺出多根纱线,解决了纱线供应不足的问题。

图片展示了“珍妮机”的结构,说明其机械化程度高于传统手工纺纱。

这些技术革新推动了从手工工场向机器大生产的转变,标志着工业革命的开始。

总结知识点:

飞梭和珍妮机是工业革命初期的重要发明。

珍妮机提高了纺纱效率,推动了棉纺织业的发展。

技术革新源于市场需求扩大和资本主义经济发展的推动。

工业革命是指生产领域发生的革命性变化。

【设计意图】

通过引入真实史料和教材图片,引导学生从具体史实出发,思考技术革新背后的经济和社会动因。小组讨论和汇报形式培养学生的合作意识与表达能力,问题导向的设计激发学生的历史思维,帮助他们理解工业革命不仅是技术进步,更是社会变革的开端。

蒸汽机和工厂制度的确立

蒸汽机的改进与广泛应用

【教师活动】

材料1:

“瓦特在格拉斯哥大学修理蒸汽机模型时,发现早期蒸汽机效率极低。他通过科学实验和不断改进,最终设计出更高效的蒸汽机。”

——《世界科技史话》

▲图片注释:瓦特改进的蒸汽机模型

问题:

为什么说瓦特的蒸汽机是工业革命中的关键发明?它解决了什么问题?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容,讨论并回答以下问题:

瓦特对蒸汽机做了哪些改进?

为什么蒸汽机的改进推动了工业革命的发展?

【教师活动】

教师引导学生分析材料1,指出瓦特不仅改进了蒸汽机的结构,还提高了其效率,使其能够广泛应用于多个生产领域。结合图片展示瓦特蒸汽机的构造特点,说明其如何提供稳定动力。

总结知识点:

瓦特改进了蒸汽机,使其成为主要动力来源。

蒸汽机的广泛应用提高了生产力,推动了工业革命向纵深发展。

化工、冶金、采矿等许多行业开始使用蒸汽机。

【设计意图】

通过史料和图片的结合,培养学生从历史材料中提取信息的能力,理解瓦特蒸汽机在工业革命中的核心地位,激发学生探究历史的兴趣。

工厂制度的确立

【教师活动】

材料2:

“在蒸汽机出现之前,工厂多依赖水力,因此只能建在河流附近。随着蒸汽机的普及,工厂可以建在城市中心,规模也不断扩大。”

——《工业革命简史》

▲图片注释:传统水力工厂

问题:

蒸汽机的使用对工厂的选址和规模有什么影响?为什么说现代工厂制度由此确立?

【学生活动】

学生观察图片,结合材料2和教材内容,进行小组讨论,回答以下问题:

为什么早期工厂要建在河流附近?

蒸汽机的使用带来了哪些变化?

工厂制度的确立体现在哪些方面?

【教师活动】

教师引导学生对比水力工厂与蒸汽机工厂的不同,强调蒸汽机带来的自由选址和大规模生产的可能。结合图片说明传统工厂的局限性,以及蒸汽机如何打破这些限制。

总结知识点:

蒸汽机使工厂摆脱了对水力的依赖,选址更加灵活。

工厂规模扩大,工人数量增加,现代工厂制度逐渐形成。

工厂制度取代了传统的手工工场,成为主要生产方式。

【设计意图】

通过对比分析,帮助学生理解技术进步如何改变社会生产方式,培养学生的逻辑思维能力和历史比较能力。

早期工厂的劳动状况

【教师活动】

材料3:

“19世纪初,许多工厂主为了降低成本,大量雇用妇女和儿童,他们每天工作时间长达14小时以上,工资却远低于成年男工。”

——《英国工业革命时期的社会生活》

▲图片注释:法国露天矿场的工人在劳动

问题:

早期工厂的劳动状况如何?为什么会大量使用女工和童工?

【学生活动】

学生阅读材料3,观察图片,结合教材中的“相关史事”,进行角色扮演活动:

分组扮演工厂主、女工、童工、政府官员等角色。

模拟讨论:是否应该改善工厂劳动条件?

【教师活动】

教师引导学生从不同角度思考问题,分析当时社会背景下的经济压力与劳动力需求。结合图片说明劳动强度大、环境恶劣的现实情况。

总结知识点:

早期工厂劳动时间长、强度大,劳动条件差。

女工和童工因工资低、易管理而被大量雇用。

工厂制度带来了集中化、纪律化的生产方式。

【设计意图】

通过角色扮演,增强学生的历史代入感,理解工业革命带来的社会问题,培养学生的批判性思维和社会责任感。

火车与铁路

(知识点标题:火车与铁路)

【教师活动】

材料1:

“1825年9月27日,斯蒂芬森驾驶自己设计的蒸汽机车‘旅行者号’,从达灵顿驶往斯托克顿,全程约40公里。这是世界上第一次有组织的铁路运输。”

——《世界通史·工业革命卷》

▲图片注释:斯蒂芬森试验蒸汽机车

问题:

为什么说斯蒂芬森的这次试车标志着铁路时代的开始?它与之前的运输方式相比有哪些优势?

【学生活动】

学生分组讨论以下问题,并结合材料和图片进行分析:

1825年之前人们是如何运输货物的?

蒸汽机车的出现带来了哪些变化?

铁路运输对生产和市场之间有什么影响?

每组派代表发言,其他组补充。

【教师活动】

教师点评学生的回答,指出以下要点:

背景对比:在18世纪以前,运输主要依靠马车、运河和人力,速度慢、成本高。

技术突破:斯蒂芬森的蒸汽机车首次实现了机械动力牵引,效率大幅提升。

社会意义:铁路缩短了城市之间的距离,促进了商品流通和工业发展。

经济影响:铁路建设带动了钢铁、煤炭等相关产业的发展,推动了英国成为第一个工业国家。

总结知识点:

1825年斯蒂芬森成功试车,标志着铁路时代的开始。

铁路由木轨发展为铁轨,动力由马匹变为蒸汽机车。

铁路运输比传统方式更加快捷、廉价、便利。

铁路加强了生产与市场的联系,推动了工业化进程。

【设计意图】

通过引入真实史料和教材图片,引导学生从历史背景、技术变革和社会影响三个维度理解铁路的重要性。小组讨论和代表发言的形式,有助于培养学生合作学习和表达能力,同时锻炼其历史思维中的因果分析和比较判断能力。

(知识点标题:人物扫描)

【教师活动】

材料2:

“乔治·斯蒂芬森出生于一个矿工家庭,从未接受过正规教育。他白天在煤矿工作,晚上坚持上夜校学习数学和工程知识。1813年起,他开始研究蒸汽机车,并最终改变了整个世界的交通方式。”

——《世界名人传记·科学家卷》

问题:

斯蒂芬森的成长经历对你有什么启发?他的成功说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料后,完成以下任务:

制作一张“斯蒂芬森成长路线图”,标注关键事件(如出生、工作、学习、发明等)。

写一段话,总结斯蒂芬森身上体现的精神品质。

【教师活动】

教师展示部分学生的作品,点评时强调:

斯蒂芬森虽然出身贫寒,但通过自学和实践取得了巨大成就。

他体现了“终身学习”“勇于创新”“坚持不懈”的精神。

这种精神是工业革命时期许多发明家的共同特征。

总结知识点:

斯蒂芬森没有受过正规教育,但坚持自学。

他研制出第一台实用蒸汽机车,并在比赛中获胜。

他的发明被广泛应用于多个国家,推动了铁路发展。

【设计意图】

通过绘制成长路线图和撰写感悟,帮助学生理解个人努力与时代发展的关系,激发学生的学习动力和奋斗意识。同时,通过具体人物案例,增强历史学习的代入感和情感共鸣。

(知识点标题:工业革命与世界格局)

【教师活动】

材料3:

“到19世纪中期,英国的工业产值已占全球的一半以上,煤产量、铁产量和纺织品出口量均居世界第一。法国、德国、美国等国也开始引进英国的机器设备和技术人才,掀起本国的工业革命。”

——《世界近代史简明教程》

问题:

为什么英国能成为世界上第一个工业国家?其他国家又是如何应对的?

【学生活动】

学生以“工业革命传播地图”为线索,完成以下任务:

在地图上标出英国、法国、德国、美国的位置。

用箭头表示工业革命技术传播的方向,并简要说明原因。

分析这些国家在工业革命中采取的不同策略。

【教师活动】

教师展示学生绘制的地图,结合材料讲解:

英国率先完成工业革命的原因包括:资本积累、殖民扩张、技术创新、稳定政局。

法国通过政府支持发展重工业;德国借助统一后的国家力量推动工业化;美国则利用广阔国土和丰富资源迅速发展。

工业革命从英国扩展到欧洲大陆和北美,形成了全球范围内的生产力飞跃。

总结知识点:

工业革命极大提高了社会生产力,人类进入“蒸汽时代”。

19世纪中期,英国成为世界上第一个工业国家。

其他西方国家纷纷学习英国技术,先后开展工业革命。

【设计意图】

通过绘制“工业革命传播地图”,帮助学生建立空间认知和时间线索,理解工业革命的全球影响。同时,通过分析各国应对策略,培养学生的比较分析能力和历史解释能力。

课后任务

【任务主题】工业革命的进程与影响探究

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中“哈格里夫斯发明的纺纱机”和“19世纪早期使用蒸汽机的英国煤矿”图片,结合文字内容,绘制一张“工业革命重要发明时间轴”,标注飞梭、珍妮机、瓦特蒸汽机、蒸汽火车等关键发明的时间、发明者及其作用。

【进阶任务】(能力提升类)

阅读“相关史事”部分,分析早期工厂为何难以招到成年男工,并结合“工厂制度的确立”内容,撰写一段200字左右的小短文,比较家庭手工业与工厂制度在生产方式、劳动纪律和工人生活方面的差异。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在地图上标出英国主要河流和早期铁路线,分析河流对早期工厂选址的影响以及铁路如何促进城市化与市场联系。用艺术手法绘制一幅“蒸汽时代的城市与工厂”想象图,体现工业革命后的社会变化。

【设计意图】通过时间轴绘制、文本分析与跨学科探究活动,帮助学生掌握工业革命的关键技术进步与社会影响,培养历史理解力、批判性思维及综合实践能力。

板书设计

一、纺织技术的革新

飞梭与珍妮机的发明

工业革命的含义

二、蒸汽机和工厂制度的确立

瓦特改进蒸汽机

工厂制度的形成

三、火车与铁路

斯蒂芬森与蒸汽机车

铁路时代的影响

四、工业革命的扩展

英国成为首个工业国家

法、美、德等国相继开展工业革命

教学反思

本节课内容以工业革命为主线,涉及技术革新、生产方式变革和交通发展,知识点密集且逻辑性强。教学中采用讲授与多媒体结合的方式,通过图片和案例增强直观性,帮助学生理解抽象概念。语言上注重条理清晰、生动形象,但部分环节推进较快,如蒸汽机改进过程讲解略显简略,学生思考深度不足。今后应适当增加互动提问,放慢重点内容节奏,提升学生的参与度与思维训练。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》