河北省2025年普通高中历史学业水平选择性考试调研卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025年普通高中历史学业水平选择性考试调研卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 13:40:07 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

2025年普通高中学业水平选择性考试

历史模拟试题

注意事项

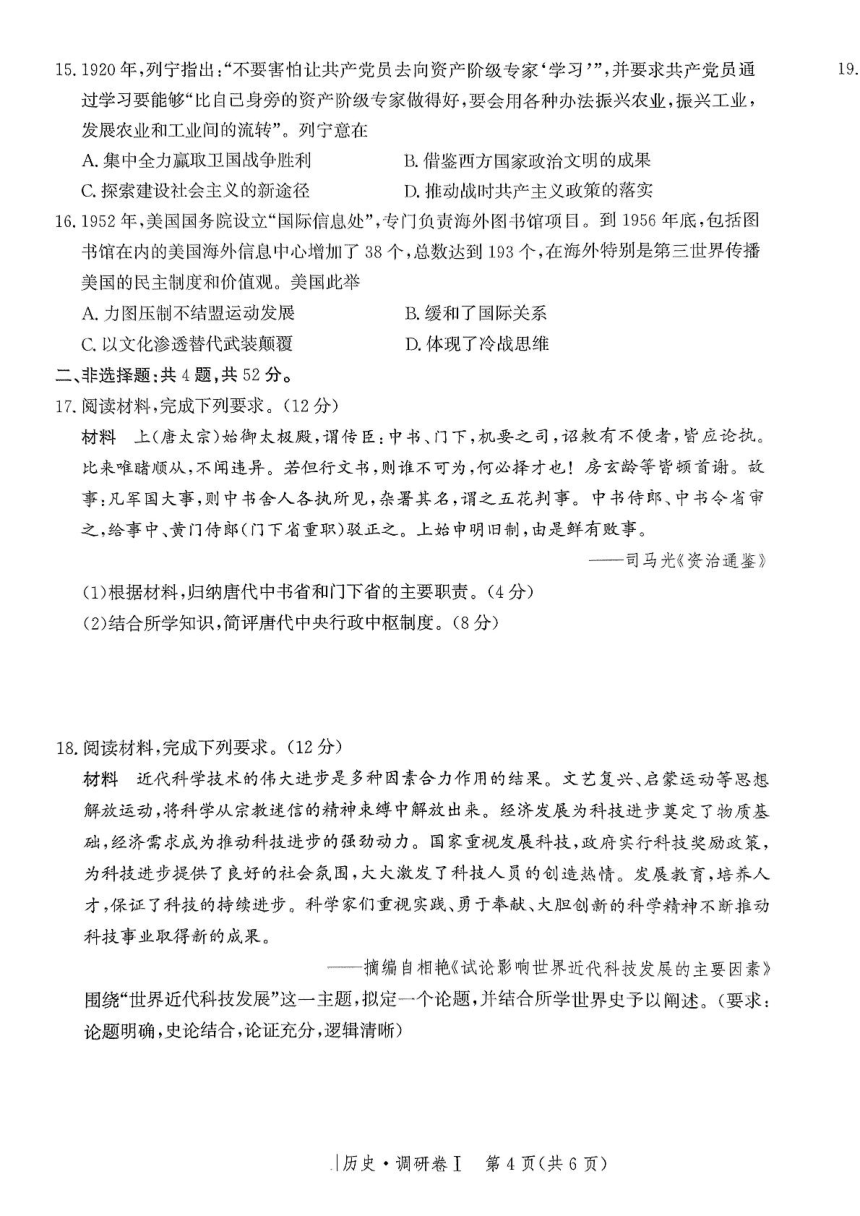

1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名及考号填写在答题卡上。

即

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号

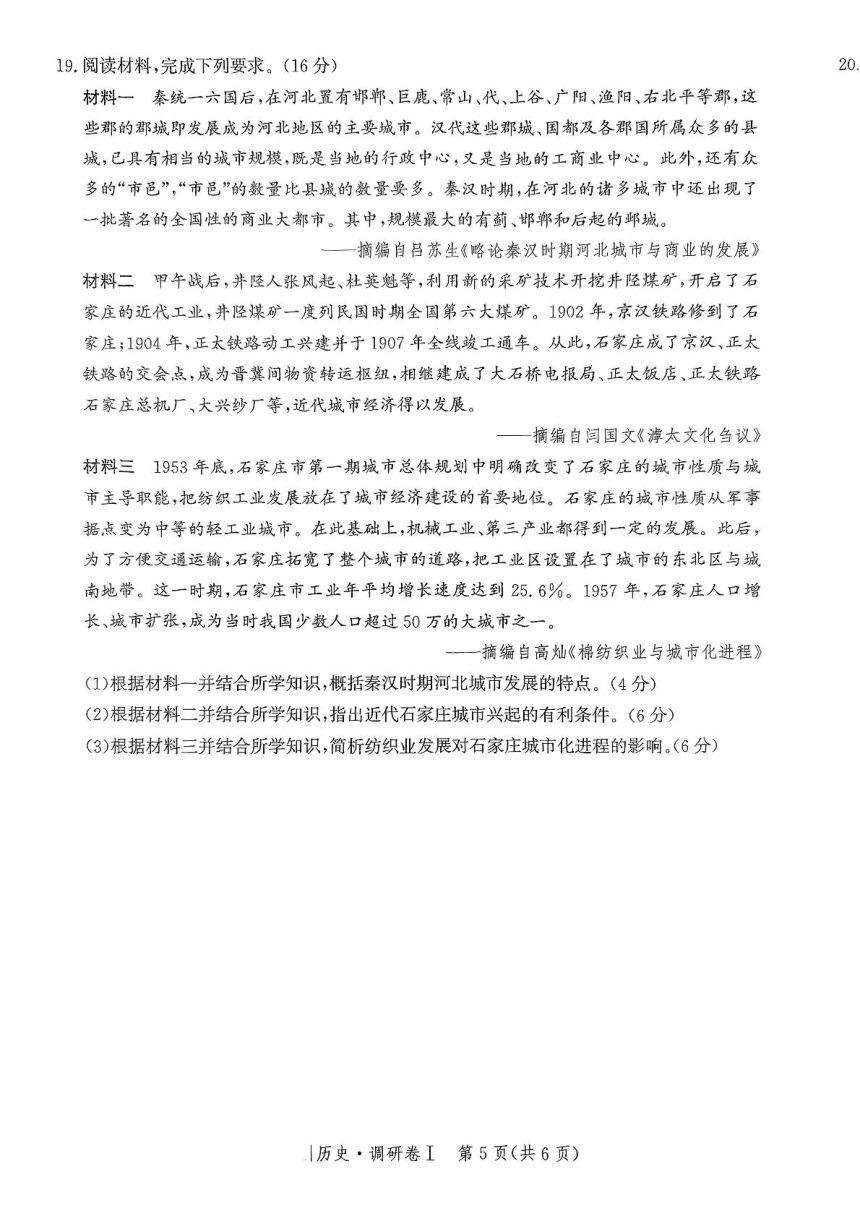

涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,

鼠

将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

如

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是

符合题目要求的。

郾

1.考古工作者发现,在良褚遗址一墓地中出土随葬器物共326件,各墓随葬器多者76件,少者

仅1件。其中玉器253件、陶器60件、石器13件,玉器有冠状器、柱形器、锥形器等,陶器有

製

长

鼎、罐、大口缸、纺轮等。石器仅有钺、纺轮。据此可知,当时该区域

A.社会阶级出现了分化

B.等级秩序较为严格

安

C.手工业加工技术领先

D.人们生活趋向稳定

2.汉代察举制,开始的时候只举荐不考试,后来由一次考试定优劣到初试、复试、再试相结合;

郑

由公卿举荐和官府一般考试到官府专门考试,乃至到东汉中期后的“所举皆试”。这种演变

A,有利于加强官员管理

B.使人才选拔更具客观性

蜜

杯

C.完善了官员考核机制

D.遏制了豪强势力的发展

3.西晋时期,匈奴、羯、氐、羌、鸟桓等少数民族大多已用汉语。到北魏统一北方后,中原地区通

棉

行的只有汉语和鲜卑语。此外,匈奴的结发、乌桓的剿发、鲜卑的索发、羌族的披发及服饰上

的左衽等传统生活习俗逐渐消失。这体现出当时

A.南北经济文化交流逐渐深入

B.华夏认同观念逐步兴起

C,少数民族对汉文化认同增强

D.各民族的生活习俗趋同

4.宋仁宗主张:“欲诱商而通货,莫若与之共利”;大臣欧阳修认为:“至于通流货财,虽三代至

治,犹分四民(按即士、农、工、商),以相利养。”这反映了当时

A.朝廷不断提升商人地位

B.商业的社会作用受到重视

C.社会成员身份趋于平等

D.传统的四民结构逐步解体

5.元代至元年间,市舶司决定对本国出口货物的两道税改为一道税。税收上的优惠措施,极大

地调动了瓷器商人们的积极性,瓷器的运输量和交易量成倍增长,瓷器销售的国家遍及亚非

等58个国家。这推动了

|历史·调研卷I第1页(共6页)

A.朝贡贸易收入的增加

B.朝廷海禁政策的松动

C.海上丝绸之路的发展

D.长途海运航线的开辟

6.洪武二十九年(1396年),西平侯沐春在云南宜良发动卫军5000人修筑汤池大渠,“引流分灌

腴田若干顷,春种秋获实颖粟,岁获其饶,军民赖之”。沐春此举

A.为推行屯戍政策奠定了基础

B.推动了国家统一进程

C.顺应了朝廷改土归流的要求

D.有助于稳定西南边疆

7.康有为、梁启超等人在批判封建糟粕,吸取西学精华的同时,建立了一整套变法理论体系。

变法理论通过学会、报刊、学堂等渠道在社会上传播,一时间,中国社会出现了“家家言时务,

人人谈西学”的局面。这说明,当时

A.维新思想成为社会的主流思想

B.君主制度成为众矢之的

C.维新变法具有一定的群众基础

D.舆论界对变法寄予厚望

8.1919年5月18日,李大钊发表《秘密外交与强盗世界》,揭露了帝国主义所谓的“正义、和平、

光明、人道主义精神”的虚伪,呼吁青年要有民族自决、改造世界的骨气,并发出三大信誓:

“改造强盗世界,不认秘密外交,实行民族自决。”在此,李大钊

A.阐明了青年运动的主要任务

B.认识到青年是革命的主力军

C.认清了近代中国的社会性质

D.分析了中国外交失败的原因

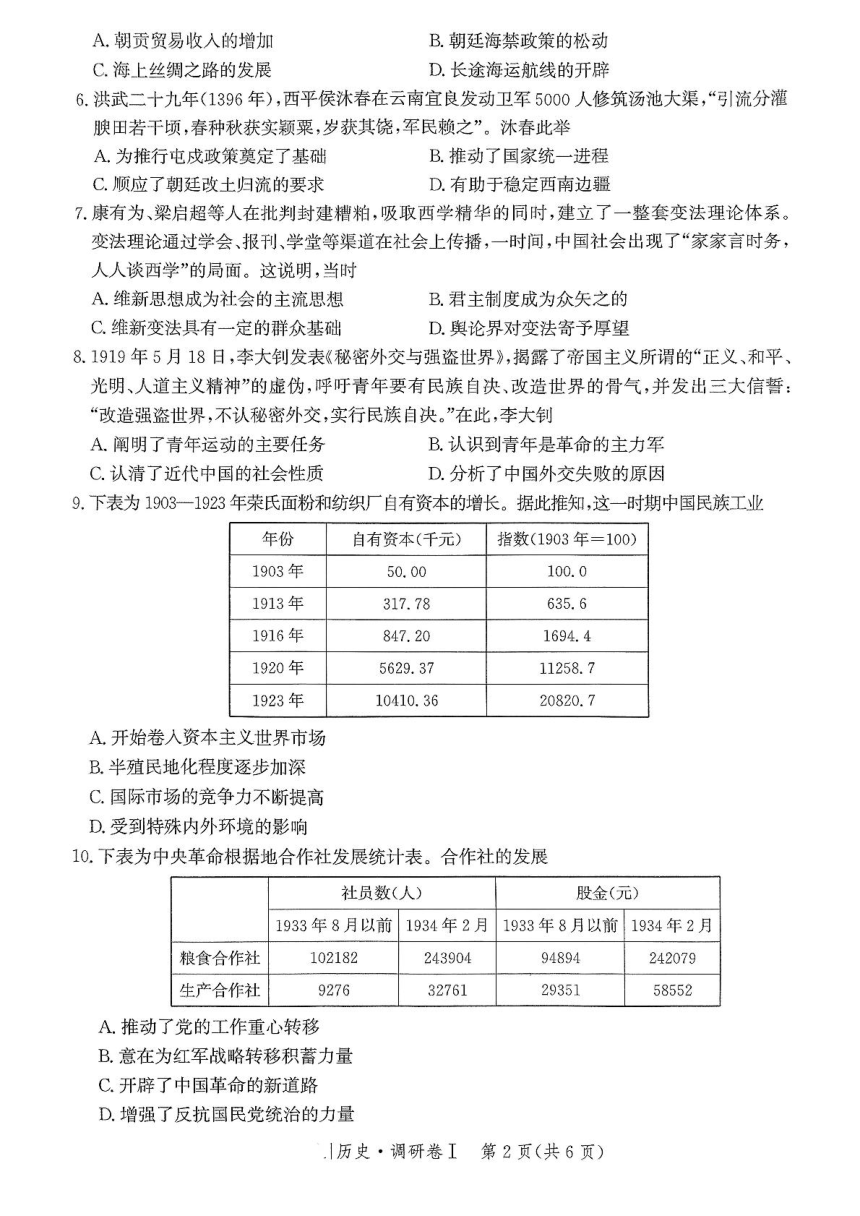

9.下表为1903一1923年荣氏面粉和纺织厂自有资本的增长。据此推知,这一时期中国民族工业

年份

自有资本(千元)

指数(1903年=100)

1903年

50.00

100.0

1913年

317.78

635.6

1916年

847.20

1694.4

1920年

5629.37

11258.7

1923年

10410.36

20820.7

A.开始卷入资本主义世界市场

B.半殖民地化程度逐步加深

C.国际市场的竞争力不断提高

D.受到特殊内外环境的影响

10.下表为中央革命根据地合作社发展统计表。合作社的发展

社员数(人)

股金(元)》

1933年8月以前1934年2月1933年8月以前1934年2月

粮食合作社

102182

243904

94894

242079

生产合作社

9276

32761

29351

58552

A.推动了党的工作重心转移

B.意在为红军战略转移积蓄力量

C.开辟了中国革命的新道路

D.增强了反抗国民党统治的力量

,|历史·调研卷I第2页(共6页)

2025年普通高中学业水平选择性考试

历史模拟试题

注意事项

1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名及考号填写在答题卡上。

即

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号

涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,

鼠

将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

如

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是

符合题目要求的。

郾

1.考古工作者发现,在良褚遗址一墓地中出土随葬器物共326件,各墓随葬器多者76件,少者

仅1件。其中玉器253件、陶器60件、石器13件,玉器有冠状器、柱形器、锥形器等,陶器有

製

长

鼎、罐、大口缸、纺轮等。石器仅有钺、纺轮。据此可知,当时该区域

A.社会阶级出现了分化

B.等级秩序较为严格

安

C.手工业加工技术领先

D.人们生活趋向稳定

2.汉代察举制,开始的时候只举荐不考试,后来由一次考试定优劣到初试、复试、再试相结合;

郑

由公卿举荐和官府一般考试到官府专门考试,乃至到东汉中期后的“所举皆试”。这种演变

A,有利于加强官员管理

B.使人才选拔更具客观性

蜜

杯

C.完善了官员考核机制

D.遏制了豪强势力的发展

3.西晋时期,匈奴、羯、氐、羌、鸟桓等少数民族大多已用汉语。到北魏统一北方后,中原地区通

棉

行的只有汉语和鲜卑语。此外,匈奴的结发、乌桓的剿发、鲜卑的索发、羌族的披发及服饰上

的左衽等传统生活习俗逐渐消失。这体现出当时

A.南北经济文化交流逐渐深入

B.华夏认同观念逐步兴起

C,少数民族对汉文化认同增强

D.各民族的生活习俗趋同

4.宋仁宗主张:“欲诱商而通货,莫若与之共利”;大臣欧阳修认为:“至于通流货财,虽三代至

治,犹分四民(按即士、农、工、商),以相利养。”这反映了当时

A.朝廷不断提升商人地位

B.商业的社会作用受到重视

C.社会成员身份趋于平等

D.传统的四民结构逐步解体

5.元代至元年间,市舶司决定对本国出口货物的两道税改为一道税。税收上的优惠措施,极大

地调动了瓷器商人们的积极性,瓷器的运输量和交易量成倍增长,瓷器销售的国家遍及亚非

等58个国家。这推动了

|历史·调研卷I第1页(共6页)

A.朝贡贸易收入的增加

B.朝廷海禁政策的松动

C.海上丝绸之路的发展

D.长途海运航线的开辟

6.洪武二十九年(1396年),西平侯沐春在云南宜良发动卫军5000人修筑汤池大渠,“引流分灌

腴田若干顷,春种秋获实颖粟,岁获其饶,军民赖之”。沐春此举

A.为推行屯戍政策奠定了基础

B.推动了国家统一进程

C.顺应了朝廷改土归流的要求

D.有助于稳定西南边疆

7.康有为、梁启超等人在批判封建糟粕,吸取西学精华的同时,建立了一整套变法理论体系。

变法理论通过学会、报刊、学堂等渠道在社会上传播,一时间,中国社会出现了“家家言时务,

人人谈西学”的局面。这说明,当时

A.维新思想成为社会的主流思想

B.君主制度成为众矢之的

C.维新变法具有一定的群众基础

D.舆论界对变法寄予厚望

8.1919年5月18日,李大钊发表《秘密外交与强盗世界》,揭露了帝国主义所谓的“正义、和平、

光明、人道主义精神”的虚伪,呼吁青年要有民族自决、改造世界的骨气,并发出三大信誓:

“改造强盗世界,不认秘密外交,实行民族自决。”在此,李大钊

A.阐明了青年运动的主要任务

B.认识到青年是革命的主力军

C.认清了近代中国的社会性质

D.分析了中国外交失败的原因

9.下表为1903一1923年荣氏面粉和纺织厂自有资本的增长。据此推知,这一时期中国民族工业

年份

自有资本(千元)

指数(1903年=100)

1903年

50.00

100.0

1913年

317.78

635.6

1916年

847.20

1694.4

1920年

5629.37

11258.7

1923年

10410.36

20820.7

A.开始卷入资本主义世界市场

B.半殖民地化程度逐步加深

C.国际市场的竞争力不断提高

D.受到特殊内外环境的影响

10.下表为中央革命根据地合作社发展统计表。合作社的发展

社员数(人)

股金(元)》

1933年8月以前1934年2月1933年8月以前1934年2月

粮食合作社

102182

243904

94894

242079

生产合作社

9276

32761

29351

58552

A.推动了党的工作重心转移

B.意在为红军战略转移积蓄力量

C.开辟了中国革命的新道路

D.增强了反抗国民党统治的力量

,|历史·调研卷I第2页(共6页)

同课章节目录