8. 方山子传 课件 (5)

图片预览

文档简介

课件28张PPT。 方山子传

苏轼苏轼简介?

?苏轼(1037━1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰 出文学家,书画家,与父苏洵,弟苏辙并称“三苏”。二十一岁中进士。神宗时, 曾在凤翔,杭州,密州,徐州,湖州等地任职。元丰三年(一零八零)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使。在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自 号东坡居士。哲宗即位后,曾任翰林学士,侍读学士,礼部沿书等职,并出知杭州, 颖州,扬州,定州等地,晚年被贬惠州,儋州。大赦北还,病死常州,葬于河南郏 县,追谥文忠公。 在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深 受民众拥戴。 苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。他博学多才,是著名的散文 家,为唐宋八大家之一;为著名诗人,同宋代著名诗人黄庭坚并称“苏黄”,为杰 出的词人,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称“苏辛”,对后世产生了很大 影响;为著名书法家,同黄庭坚,米芾,蔡襄并称“宋四家”;为著名画家,工枯 木竹石。此外,在农田水利,教育,音乐,医药,数学,金石,美学,烹饪等方面 都有重要成就。方 山 子:方山子,即宋代陈慥,字季常,号方山子,别号龙邱先生。晚年隐于光州、黄州间。苏轼任凤翔签判时与其相识。 陈季常好宾客,家有歌妓。妻柳氏非常厉害并且爱忌妒,常常当着客人的面就与陈季常大闹,让他下不了台。苏东坡就写诗嘲笑陈说:“龙邱居士亦可怜,谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”这就是成语“河东狮吼”的来历。教学目标:

1、了解文章的写作背景与作者的用意。

2、认识方山子始侠后隐的行径与神情风貌。

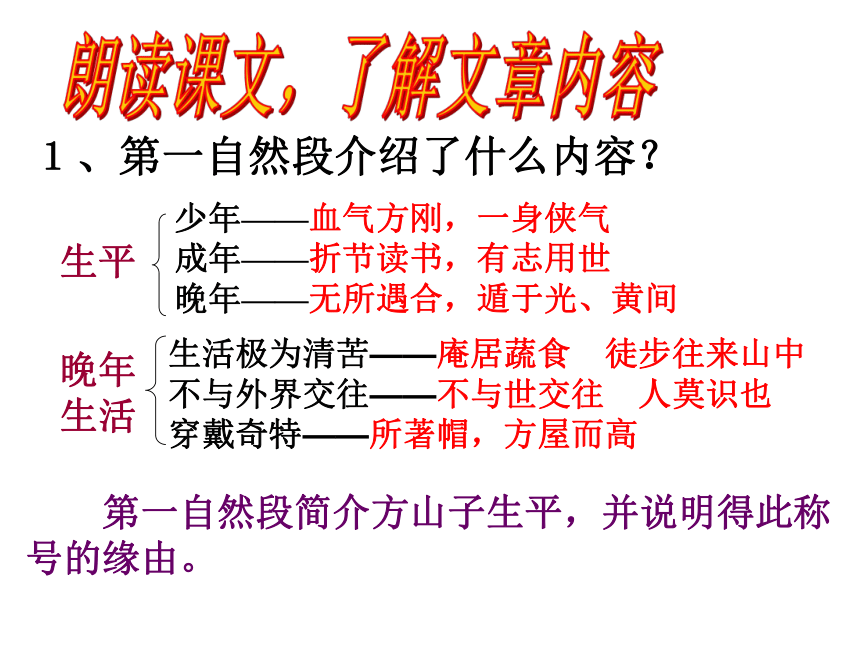

3、学习本文的写作技巧。1、第一自然段介绍了什么内容?少年——血气方刚,一身侠气

成年——折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间生平生活极为清苦——庵居蔬食 徒步往来山中

不与外界交往——不与世交往 人莫识也

穿戴奇特——所著帽,方屋而高晚年

生活 第一自然段简介方山子生平,并说明得此称号的缘由。朗读课文,了解文章内容2、第一自然段哪句话可以看出作者与方山子有共同的遭遇?明确:欲以此驰骋当世。

然终不遇。3、在第二、三自然段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句明确:俯而不答,仰而笑 。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一时豪士。 4、思考:为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?明确:这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。所以笑过之后邀请作者住宿在自己破旧的家里,让作者自己感受远离政治的安宁。 方山子的表现不是常人的表现,超乎寻常,因而作者“耸然异之”;又在其家看到萧条的景象,这使作者自然联想到少年方山子。同时,也使前后形成对比,突出方山子淡泊的心态个性。5、作者为何“耸然异之”,继而“独念”少年方山子意气风发之状?6、第四段为什么要交代方山子的家世背景?明确:为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德,直接赞语仅最后“此岂无得而然哉”!7、方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世? 方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”

文章最后异人的“阳狂”之行乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息心中的矛盾。 1、从鉴赏提示可知在方山子身上最能打动作者的是他的“异”,那么方山子的“异”表现在哪儿呢?一是生活道路的选择与改变,生活态度的独特之处;

生活道路的改变: 少年——血气方刚,一身侠气

成年——折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间二、是待人接物的方式:不与世相闻,人莫识也三、是其家教、家庭情况以及其大气、大方的行为作风:少时使酒好剑,用财如粪土 世有勋阀,岁得帛千匹 生活态度的独特:庵居蔬食,弃车马,毁冠服,

徒步往来山中, 所著帽,方屋面高领悟重点:2、表达了作者一种怎样的情感倾向?表达了作者对方山子独特的人生道路选择与超脱的人生价值观的赏识之情。

文章主旨:表彰陈慥淡泊自守的高洁品德。

藉此流露出同为「不遇」的感慨。(换句话说:对老友的知音之情,

寄托自己身世之感。)“文似看山不喜平”,作文最忌平淡,请问此文是如何打破平淡,塑造丰满形象的?鉴赏艺术:从结构上看

(一)叙述:概述方山子 (二)他乡遇故知

(三)倒叙 (四)补叙 (五)对方山子之赞颂1、奇妙的构思。 没有像一般传记,平铺直叙地介绍人物的姓氏、乡里、家世、生平等,而是“随物赋形”极其切合隐士的身份,由隐而显,由略而详,层层设疑,层层呼应,愈深愈见方山子的不同寻常和卓立无匹。2、奇妙的语言。 大师用字准确而含蓄,字里行间饱含感情,细节描写、形象描写独具匠心,故有言简意丰的艺术效果。如:当得知作者被贬黄州的原因后,这位作为故人的隐士,竟一点也没有同情或安慰的表示,只是“俯而不答,仰而笑”,在这里,作者再度向读者渲染了隐士的特征,不仅活灵活现地写出了其神态,而且也蕴涵了多少人生的沧桑与感慨!3、隐约的折射。 作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒杯浇自己胸中之块垒。写方山子的不遇,又写自己的诗文被祸,不直言,于是隐约其辞,语多委婉。文言知识1、通假字

前十有九年(“有”通“又” )犹见于眉间(“见”通“现”,显现)往往阳狂垢污(“阳”通“佯”,假装)遗像

环堵萧然

而妻子奴婢皆有自得之意

折节读书

使从事于其间2、古今异义[古义:老样式(都指衣冠等)。今义:人死后留下的画像或照片。](古义:指墙。今义:堵塞)(古义:妻子和女儿。今义:妻子)(古义:改变作风。今义:为两个不同的词)(古义:任职。今义:指投身到事业中。)提刀而立

使骑逐而射之

环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意

见其所著帽,方耸而高

余知而无罪也3、一词多义(表顺接关系)(表修饰关系)(表转折)(表并列)(第二人称代词)而岂山中之人哉

余既耸然异之

是二者,余未信之(的,结构助词)(他,代词)(它们,指示代词)与公侯等

精悍之色犹见于眉间

使从事于其间,今已显闻

此岂无得而然哉

见其所著帽4、重点字词(等同,相似)(神色)(名声远播)(这样)(戴)余既耸然异之

庵居蔬食

鹊起于前

岁得帛千匹

见方山子从两骑5、词类活用(形容词意动用法,以……为异)(名词作状语;以庵为居,以蔬菜为食)(名词作状语,像鹊一样)(名词作状语,每一年)(从,使动用法,使……跟从)见方山子从两骑

然终不遇

人莫识也

此吾故人陈慥季常也

何为而在此

鹊起于前

呼余宿其家6、文言句式(省略句,“见”前省略主语“余”)(被动句,不被提拔重用)(判断句)(判断句)(宾语前置)(状语后置)(状语后置) 翻译下面的句子

1.稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。

2.此岂古方山冠之遗像乎?

3.今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉! 方山子逐渐长大成人以后,就一改往昔所为而专心读书,希望通过读书施展自己的包袱,但始终没有得到朝廷赏识重用的机会.这难道是古代方山冠流传下来的样子吗? 这些离现在才多长时间啊,那精明勇敢的神色仍然

隐隐出现在眉宇之间,又怎么会是一般的山中隐士呢!4.然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。

5.皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉? 然而方山子出生于累世都有功劳的门第,应该得到

官位,如果让他从事政事,到现在早就有显赫的声名了. 但他都舍弃而不取,独独到这穷山中隐居,这

岂是无缘无故而能如此的呢?

苏轼苏轼简介?

?苏轼(1037━1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰 出文学家,书画家,与父苏洵,弟苏辙并称“三苏”。二十一岁中进士。神宗时, 曾在凤翔,杭州,密州,徐州,湖州等地任职。元丰三年(一零八零)因“乌台诗案”受诬陷被贬黄州任团练副使。在黄州四年多,曾于城东之东坡开荒种田,故自 号东坡居士。哲宗即位后,曾任翰林学士,侍读学士,礼部沿书等职,并出知杭州, 颖州,扬州,定州等地,晚年被贬惠州,儋州。大赦北还,病死常州,葬于河南郏 县,追谥文忠公。 在任地方长官期间,他关心民众疾苦,做了许多利民的好事,深 受民众拥戴。 苏轼的文学作品标志着北宋文学创作的最高成就。他博学多才,是著名的散文 家,为唐宋八大家之一;为著名诗人,同宋代著名诗人黄庭坚并称“苏黄”,为杰 出的词人,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称“苏辛”,对后世产生了很大 影响;为著名书法家,同黄庭坚,米芾,蔡襄并称“宋四家”;为著名画家,工枯 木竹石。此外,在农田水利,教育,音乐,医药,数学,金石,美学,烹饪等方面 都有重要成就。方 山 子:方山子,即宋代陈慥,字季常,号方山子,别号龙邱先生。晚年隐于光州、黄州间。苏轼任凤翔签判时与其相识。 陈季常好宾客,家有歌妓。妻柳氏非常厉害并且爱忌妒,常常当着客人的面就与陈季常大闹,让他下不了台。苏东坡就写诗嘲笑陈说:“龙邱居士亦可怜,谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”这就是成语“河东狮吼”的来历。教学目标:

1、了解文章的写作背景与作者的用意。

2、认识方山子始侠后隐的行径与神情风貌。

3、学习本文的写作技巧。1、第一自然段介绍了什么内容?少年——血气方刚,一身侠气

成年——折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间生平生活极为清苦——庵居蔬食 徒步往来山中

不与外界交往——不与世交往 人莫识也

穿戴奇特——所著帽,方屋而高晚年

生活 第一自然段简介方山子生平,并说明得此称号的缘由。朗读课文,了解文章内容2、第一自然段哪句话可以看出作者与方山子有共同的遭遇?明确:欲以此驰骋当世。

然终不遇。3、在第二、三自然段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句明确:俯而不答,仰而笑 。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一时豪士。 4、思考:为什么方山子听了苏轼的遭遇后,表现出“俯而不答,仰而笑”的情态?明确:这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不惊。又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。所以笑过之后邀请作者住宿在自己破旧的家里,让作者自己感受远离政治的安宁。 方山子的表现不是常人的表现,超乎寻常,因而作者“耸然异之”;又在其家看到萧条的景象,这使作者自然联想到少年方山子。同时,也使前后形成对比,突出方山子淡泊的心态个性。5、作者为何“耸然异之”,继而“独念”少年方山子意气风发之状?6、第四段为什么要交代方山子的家世背景?明确:为了突出其“异”于常人之处,甘心放弃显赫的家世而庵居蔬食必有其自得之处。作者在此极度赞颂方山子超脱世俗的高尚美德,直接赞语仅最后“此岂无得而然哉”!7、方山子的“隐”,是不是真正的消极遁世? 方山子的由侠到隐、由入世到出世,不可能是思想感情上的彻底消解,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳,精悍之色,犹见于眉间。”

文章最后异人的“阳狂”之行乃是一种掩饰,是为了压抑心中的激情,平息心中的矛盾。 1、从鉴赏提示可知在方山子身上最能打动作者的是他的“异”,那么方山子的“异”表现在哪儿呢?一是生活道路的选择与改变,生活态度的独特之处;

生活道路的改变: 少年——血气方刚,一身侠气

成年——折节读书,有志用世

晚年——无所遇合,遁于光、黄间二、是待人接物的方式:不与世相闻,人莫识也三、是其家教、家庭情况以及其大气、大方的行为作风:少时使酒好剑,用财如粪土 世有勋阀,岁得帛千匹 生活态度的独特:庵居蔬食,弃车马,毁冠服,

徒步往来山中, 所著帽,方屋面高领悟重点:2、表达了作者一种怎样的情感倾向?表达了作者对方山子独特的人生道路选择与超脱的人生价值观的赏识之情。

文章主旨:表彰陈慥淡泊自守的高洁品德。

藉此流露出同为「不遇」的感慨。(换句话说:对老友的知音之情,

寄托自己身世之感。)“文似看山不喜平”,作文最忌平淡,请问此文是如何打破平淡,塑造丰满形象的?鉴赏艺术:从结构上看

(一)叙述:概述方山子 (二)他乡遇故知

(三)倒叙 (四)补叙 (五)对方山子之赞颂1、奇妙的构思。 没有像一般传记,平铺直叙地介绍人物的姓氏、乡里、家世、生平等,而是“随物赋形”极其切合隐士的身份,由隐而显,由略而详,层层设疑,层层呼应,愈深愈见方山子的不同寻常和卓立无匹。2、奇妙的语言。 大师用字准确而含蓄,字里行间饱含感情,细节描写、形象描写独具匠心,故有言简意丰的艺术效果。如:当得知作者被贬黄州的原因后,这位作为故人的隐士,竟一点也没有同情或安慰的表示,只是“俯而不答,仰而笑”,在这里,作者再度向读者渲染了隐士的特征,不仅活灵活现地写出了其神态,而且也蕴涵了多少人生的沧桑与感慨!3、隐约的折射。 作者结合自己当时被贬黄州的处境,于文字之外,又寓有自己之情,是借他人之酒杯浇自己胸中之块垒。写方山子的不遇,又写自己的诗文被祸,不直言,于是隐约其辞,语多委婉。文言知识1、通假字

前十有九年(“有”通“又” )犹见于眉间(“见”通“现”,显现)往往阳狂垢污(“阳”通“佯”,假装)遗像

环堵萧然

而妻子奴婢皆有自得之意

折节读书

使从事于其间2、古今异义[古义:老样式(都指衣冠等)。今义:人死后留下的画像或照片。](古义:指墙。今义:堵塞)(古义:妻子和女儿。今义:妻子)(古义:改变作风。今义:为两个不同的词)(古义:任职。今义:指投身到事业中。)提刀而立

使骑逐而射之

环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意

见其所著帽,方耸而高

余知而无罪也3、一词多义(表顺接关系)(表修饰关系)(表转折)(表并列)(第二人称代词)而岂山中之人哉

余既耸然异之

是二者,余未信之(的,结构助词)(他,代词)(它们,指示代词)与公侯等

精悍之色犹见于眉间

使从事于其间,今已显闻

此岂无得而然哉

见其所著帽4、重点字词(等同,相似)(神色)(名声远播)(这样)(戴)余既耸然异之

庵居蔬食

鹊起于前

岁得帛千匹

见方山子从两骑5、词类活用(形容词意动用法,以……为异)(名词作状语;以庵为居,以蔬菜为食)(名词作状语,像鹊一样)(名词作状语,每一年)(从,使动用法,使……跟从)见方山子从两骑

然终不遇

人莫识也

此吾故人陈慥季常也

何为而在此

鹊起于前

呼余宿其家6、文言句式(省略句,“见”前省略主语“余”)(被动句,不被提拔重用)(判断句)(判断句)(宾语前置)(状语后置)(状语后置) 翻译下面的句子

1.稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。

2.此岂古方山冠之遗像乎?

3.今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉! 方山子逐渐长大成人以后,就一改往昔所为而专心读书,希望通过读书施展自己的包袱,但始终没有得到朝廷赏识重用的机会.这难道是古代方山冠流传下来的样子吗? 这些离现在才多长时间啊,那精明勇敢的神色仍然

隐隐出现在眉宇之间,又怎么会是一般的山中隐士呢!4.然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。

5.皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉? 然而方山子出生于累世都有功劳的门第,应该得到

官位,如果让他从事政事,到现在早就有显赫的声名了. 但他都舍弃而不取,独独到这穷山中隐居,这

岂是无缘无故而能如此的呢?