8. 方山子传 课件 (6)

图片预览

文档简介

课件32张PPT。方山子传北宋·苏轼你知道成语“河东狮吼”的意思吗?这个成语比喻凶悍的女性,也用以嘲笑惧妻的人。 宋人陈慥自称龙丘先生,好宾客,又喜欢养歌妓,其妻柳氏爱嫉妒。苏轼曾写诗道:“龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠,忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”

苏轼笔下的可怜虫陈慥是谁?就是我们今天要学习的《方山子传》的传主方山子。香港电视剧和电影《河东狮吼》中的陈季常是个惧内的风流才子,那么陈季常究竟是个怎样的人呢?通过这篇课文中可以从另外一个角度了解他。方 山 子:方山子,即宋代陈慥,字季常,号方山子,别号龙邱先生。晚年隐于光州、黄州间。苏轼任凤翔签判时与其相识。

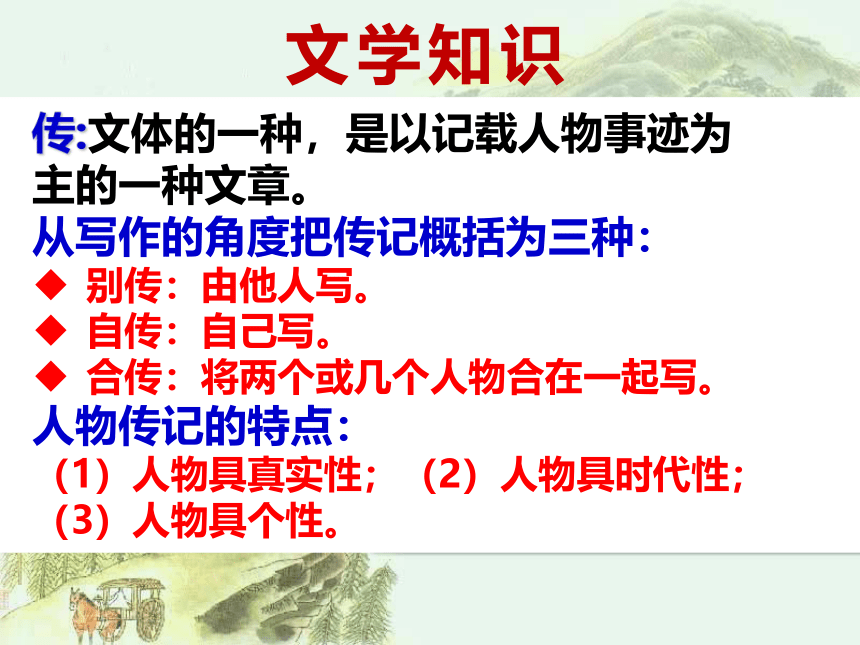

传:文体的一种,是以记载人物事迹为主的一种文章。

从写作的角度把传记概括为三种:

别传:由他人写。

自传:自己写。

合传:将两个或几个人物合在一起写。

人物传记的特点:

(1)人物具真实性;(2)人物具时代性;

(3)人物具个性。

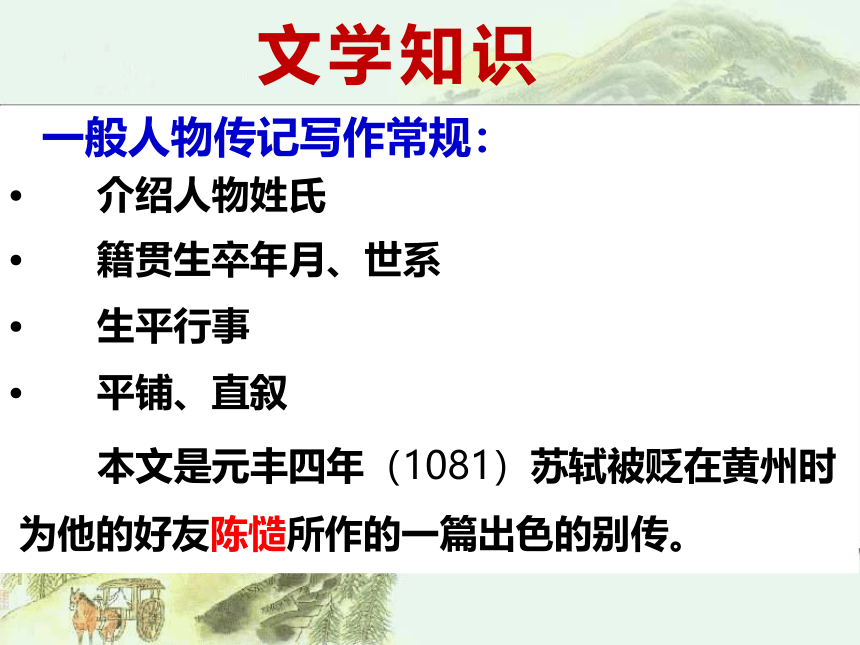

文学知识文学知识 一般人物传记写作常规:

介绍人物姓氏

籍贯生卒年月、世系

生平行事

平铺、直叙

本文是元丰四年(1081)苏轼被贬在黄州时

为他的好友陈慥所作的一篇出色的别传。听读课文,注意字音听读课文,正音正字闾(lǘ)里 谪(zhé)居

陈慥(zào) 著(zhuó)帽

矍(jué)然 奴婢(bì)

岐(qí)亭 精悍(hàn)

勋(xūn)阀(fá)

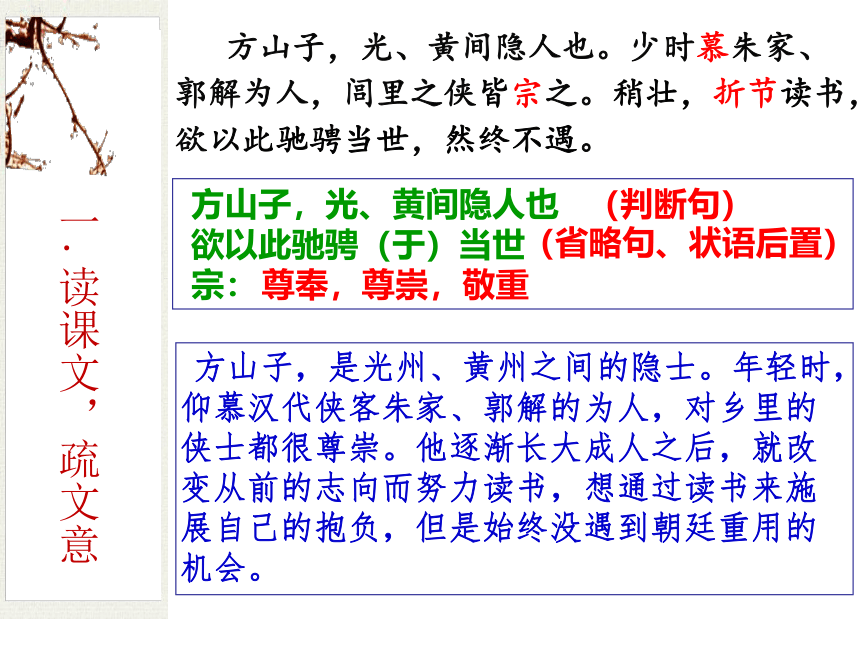

傥见之与(yú) 方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。 方山子,是光州、黄州之间的隐士。年轻时,仰慕汉代侠客朱家、郭解的为人,对乡里的侠士都很尊崇。他逐渐长大成人之后,就改变从前的志向而努力读书,想通过读书来施展自己的抱负,但是始终没遇到朝廷重用的机会。 方山子,光、黄间隐人也

欲以此驰骋(于)当世

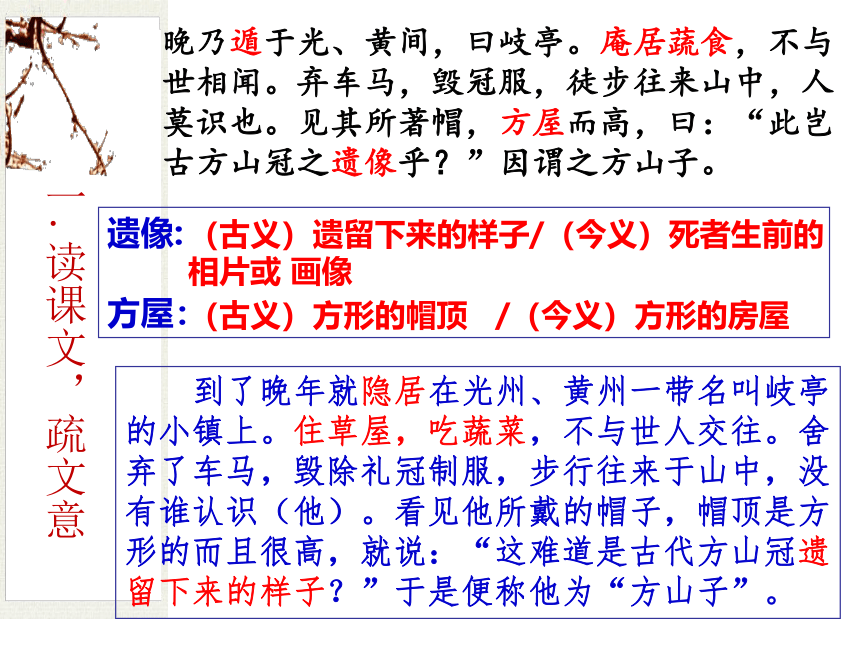

宗:一.读课文,疏文意(判断句)(省略句、状语后置)尊奉,尊崇,敬重晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。庵居蔬食,不与

世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人

莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂

古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。 到了晚年就隐居在光州、黄州一带名叫岐亭的小镇上。住草屋,吃蔬菜,不与世人交往。舍弃了车马,毁除礼冠制服,步行往来于山中,没有谁认识(他)。看见他所戴的帽子,帽顶是方形的而且很高,就说:“这难道是古代方山冠遗留下来的样子?”于是便称他为“方山子”。遗像:

方屋:一.读课文,疏文意(古义)遗留下来的样子/(今义)死者生前的相片或 画像(古义)方形的帽顶 /(今义)方形的房屋第一段:作者交代了传主与常人迥异的生活道路:

少时:仰慕一身侠气的侠士

壮时:折节读书,有志于世

晚年:无所遇,隐于光黄之间其中,重点记叙了晚年的情况:1、生活清苦

2、不与外界交往

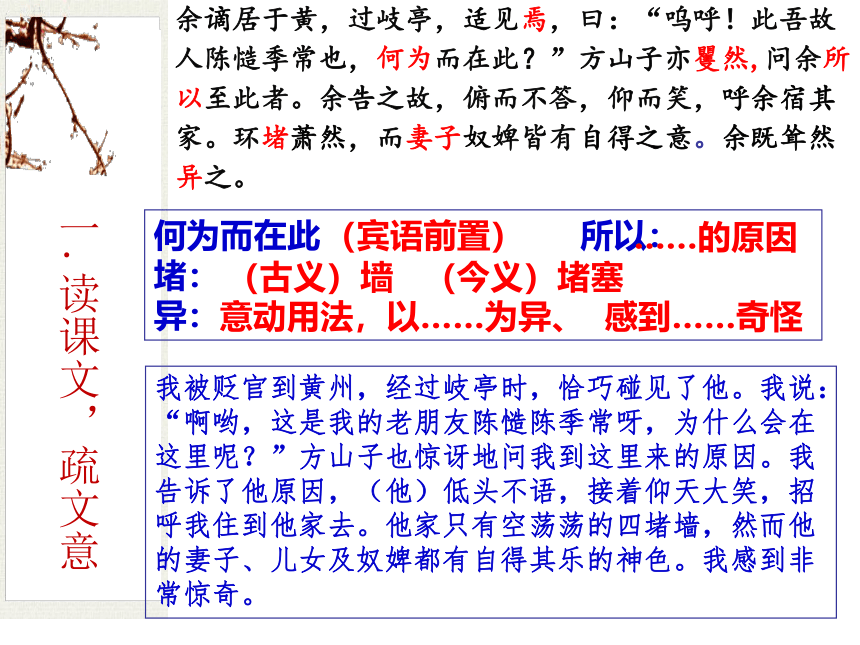

3、穿戴奇特余谪居于黄,过岐亭,适见焉,曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故,俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。余既耸然异之。 我被贬官到黄州,经过岐亭时,恰巧碰见了他。我说:“啊哟,这是我的老朋友陈慥陈季常呀,为什么会在这里呢?”方山子也惊讶地问我到这里来的原因。我告诉了他原因,(他)低头不语,接着仰天大笑,招呼我住到他家去。他家只有空荡荡的四堵墙,然而他的妻子、儿女及奴婢都有自得其乐的神色。我感到非常惊奇。何为而在此 所以:

堵:

异:一.读课文,疏文意(宾语前置) ……的原因 (古义)墙 (今义)堵塞 意动用法,以……为异、 感到……奇怪第二段:记叙了作者刚被贬到黄州后与传主的一次巧遇。1、方山子自身的高风亮节

2、他的家人受到他的熏陶而安贫乐道。独念方山子少时使酒好剑,用财如粪土。前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山,鹊起于前,使骑逐而射之,不获。方山子怒马独出,一发得之。私下里想起方山子年轻时爱好饮酒和击剑,用钱如丢弃粪土一样。十九年前,我在岐山下,见到方山子带着两名骑马的仆人,挟着两只箭,到西山游猎。一只喜鹊在前方飞起,他叫随从追赶射鹊,没能射中。方山子大怒,拍马独自追去,一箭就射中了。有: 从:

游西山

鹊起于前一.读课文,疏文意(省略句,状语后置)(状语后置)通“又 ” 使动,使…跟从,带领因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉! 于是他就在马上与我谈论起用兵方法和

古今成败的道理,自认为自己是当世的

豪杰志士。至今回想起来好像不过几天

时间罢了,但精明强干的神色,还在他

眉宇间显现,他又怎么会是一般的山中

隐士呢!因与余(于)马上论用兵

犹见于眉间一.读课文,疏文意(省略句)(状语后置)第三段:倒叙方山了少年时的豪侠之气。这么一位英才俊杰却遭到社会的遗弃,世道

之黑暗可想而知。 然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉? 但是方山子家里世代有功勋,应该得到官位,假如他能从事政事,那么现在已名声远播了。他的家在洛阳,花园住宅宏伟华丽,跟公侯的府第等同。在河北还有田地,每年可收千匹布帛,这些也足以使他享受富裕安乐的生活了。(他)都放弃不要,偏偏来到荒山里,这难道是无缘无故就能这样的吗?一.读课文,疏文意第四段:补叙方山子祖上的勋阀和家产情况。 余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与? 我听说光州、黄州一带有很多怪异的人,常常假装疯颠,浑身肮脏,人们常无法看到这些人。方山子或许见过他们吧? 阳:

垢污:

与:一.读课文,疏文意通“佯”,假装 名作动,弄脏通“欤”,吗、呢、吧第五段:以异人反衬方山子四异:世有勋阀而山居隐逸三异:文武全才而终生不遇二异:环堵萧然而怡然自得一异:少年侠气而晚年避世异以对比手法,彰显其异二.抓细节,探人物思考一:方山子到底异在何处?思考二:

得知作者被贬原因,方山子的反应是“俯而不答,仰而笑”,他跟苏轼有没有共同遭遇?如何理解这个细节的丰富涵意?◆涵 意:这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉与蔑视,因为他是过来人,所以见怪不惊;又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情。二.抓细节,探人物 ◆共同遭遇:欲驰骋当世,然终不遇。 《方山子传》体现了苏轼当时的处境。北宋

神宗元丰二年,苏轼被李定等人诬以诗文谤讪新法,下狱治罪,九死一生。后被贬黄州,这对胸怀大志的苏轼来说,无疑是个沉重打击。因此,他对方山子的遭遇别有感触。写方山子,实际上是自悲不遇。但他因以诗文被祸,不便直言,于是才隐约其辞,语多深婉。从这个意义上来说,《方山子传》是作者在黄州心态的一种折射。三、拓展探究1. 面对挫折,苏轼又是选择怎样的人生?

请概括比较方山子和苏轼的人生态度。

(提示:联系以下材料及对苏轼的了解来说说)

执事惠州,率众造桥;推广先进农事工具,建造水磨;施医散药,救死扶伤。

到海南,给海南学子讲学,使得这块“蛮荒之地”开始“书声琅琅,弦声四起”,不久,海南人读书求学蔚然成风。海南岛至今还留有“东坡书院”。

他一生屡被谪迁,几乎每到一任,都勤政恤民,政绩斐然,深受爱戴,有的老百姓家里挂着他画像,饮食间祝颂,有的甚至建立生祠,念其功德。

苏轼之政绩 方山子苏 轼对于两人的不同人生态度,请用一句话评价不屈己志,坚持到底不屈己志,归隐避世随堂练习1、下列各句中划线的字解释不正确的一项( ) ?? A.闾里之侠皆宗之 宗:尊崇 ?? B.往往阳狂垢污 阳:表面上 ?? C.园宅壮丽,与公侯等 等:等同 ?? D.余谪居于黄 谪:贬官

2、下列各组划线的字用法意义相同的一项( ) ?A.庵居蔬食,不与世相闻 / 使从事于期间,今已显闻 ?B.余既耸然异之 / 余闻光、黄间多异人 C.环堵萧然 / 方山子亦矍然,问余所以至此者 D.使从事于期间,今已显闻 / 使骑逐而射之,不获BC3.下列每组句子中红色字的意义用法相同的一组是( )A. ①见其所著帽,方屋而高

②君子博学而日参省乎己

B. ①余既耸然异之 ②他植者则不然

C. ①晚乃遁于光、黄间

②谪戍之众,非抗于九国之师也

D. ①呼余宿其家 ②其皆出于此乎A解析: A .连词,表递进 B. ①形容词词尾,的样子 ②代词,这样 C. ①介词,在②介词,比 D . ①代词,他的②副词,大概,表推测。4.清代王文儒评此文说:“隐字侠字节乃一篇之主脑。”请选出全都是具体描述方山子“隐”的生活、思想和行为的一组( ) ①使酒好剑,用财如粪土

②弃车马,毁冠服,徒步往来山中

③从两骑,挟二矢,游西山

④环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意

⑤庵居蔬食,不与世相闻

⑥晚乃遁于光、黄间 ?? A.①②④⑤ B. ①③④⑤

C. ②④⑤⑥ D. ②③④⑥C解析: ①③是描述他的“侠”5、下面均能表现方山子的一生“侠”的特点的一组是( )①闾里之侠皆宗之

②弃车马,毁冠服,徒步往来山中

③从两骑,挟二矢,游西山

④怒马独出,一发得之

⑤精悍之色犹见于眉间

⑥皆弃不取,独来穷山中

A.②③⑤⑥ B.②⑥④⑥

C.①④⑤⑥ D.①③④⑤ D6.下列各项对文章分析阐述正确的一项是( ) A、方山子出身贫寒,自幼苦读,意欲以此驰骋当世,但不得意,晚年隐逸光州、黄州一带,自得其乐。

B、传主少年、壮年时血气方刚,意气风发,一身侠气;晚年时安贫乐道,心境恬淡。作者有意识选择这两种具有对比性的行为表现来丰富其形象。

C、尾段作者以疑问的口吻问方山子能否见到那些“阳狂垢污”的“异人”,从“岂山中之人哉!”这句话中可以看出,答案是否定的。

D、作者写方山子,实际上是悲“不遇”。可以说《方山子传》是苏轼在黄州的心态的一种形象的折射。D翻译下列句子:(1)方山子亦矍然,问余所以至此者

(2)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

(3)因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

(4)皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉!作业⑴方山子也惊讶地问我到这个地方的缘故 。

⑵ (他的家里)四壁萧条,然而他的妻子、儿女和奴仆都显出怡然自乐的样子。

⑶因而他就在马上与我谈论起用兵之道及古今成败的事,自认为是一代豪杰。

(4) (他)都放弃不要了,偏要来到穷僻的山沟里,这难道不是因为他独有会心之处才会如此的吗? 参考译文

苏轼笔下的可怜虫陈慥是谁?就是我们今天要学习的《方山子传》的传主方山子。香港电视剧和电影《河东狮吼》中的陈季常是个惧内的风流才子,那么陈季常究竟是个怎样的人呢?通过这篇课文中可以从另外一个角度了解他。方 山 子:方山子,即宋代陈慥,字季常,号方山子,别号龙邱先生。晚年隐于光州、黄州间。苏轼任凤翔签判时与其相识。

传:文体的一种,是以记载人物事迹为主的一种文章。

从写作的角度把传记概括为三种:

别传:由他人写。

自传:自己写。

合传:将两个或几个人物合在一起写。

人物传记的特点:

(1)人物具真实性;(2)人物具时代性;

(3)人物具个性。

文学知识文学知识 一般人物传记写作常规:

介绍人物姓氏

籍贯生卒年月、世系

生平行事

平铺、直叙

本文是元丰四年(1081)苏轼被贬在黄州时

为他的好友陈慥所作的一篇出色的别传。听读课文,注意字音听读课文,正音正字闾(lǘ)里 谪(zhé)居

陈慥(zào) 著(zhuó)帽

矍(jué)然 奴婢(bì)

岐(qí)亭 精悍(hàn)

勋(xūn)阀(fá)

傥见之与(yú) 方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。 方山子,是光州、黄州之间的隐士。年轻时,仰慕汉代侠客朱家、郭解的为人,对乡里的侠士都很尊崇。他逐渐长大成人之后,就改变从前的志向而努力读书,想通过读书来施展自己的抱负,但是始终没遇到朝廷重用的机会。 方山子,光、黄间隐人也

欲以此驰骋(于)当世

宗:一.读课文,疏文意(判断句)(省略句、状语后置)尊奉,尊崇,敬重晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。庵居蔬食,不与

世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人

莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂

古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。 到了晚年就隐居在光州、黄州一带名叫岐亭的小镇上。住草屋,吃蔬菜,不与世人交往。舍弃了车马,毁除礼冠制服,步行往来于山中,没有谁认识(他)。看见他所戴的帽子,帽顶是方形的而且很高,就说:“这难道是古代方山冠遗留下来的样子?”于是便称他为“方山子”。遗像:

方屋:一.读课文,疏文意(古义)遗留下来的样子/(今义)死者生前的相片或 画像(古义)方形的帽顶 /(今义)方形的房屋第一段:作者交代了传主与常人迥异的生活道路:

少时:仰慕一身侠气的侠士

壮时:折节读书,有志于世

晚年:无所遇,隐于光黄之间其中,重点记叙了晚年的情况:1、生活清苦

2、不与外界交往

3、穿戴奇特余谪居于黄,过岐亭,适见焉,曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故,俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。余既耸然异之。 我被贬官到黄州,经过岐亭时,恰巧碰见了他。我说:“啊哟,这是我的老朋友陈慥陈季常呀,为什么会在这里呢?”方山子也惊讶地问我到这里来的原因。我告诉了他原因,(他)低头不语,接着仰天大笑,招呼我住到他家去。他家只有空荡荡的四堵墙,然而他的妻子、儿女及奴婢都有自得其乐的神色。我感到非常惊奇。何为而在此 所以:

堵:

异:一.读课文,疏文意(宾语前置) ……的原因 (古义)墙 (今义)堵塞 意动用法,以……为异、 感到……奇怪第二段:记叙了作者刚被贬到黄州后与传主的一次巧遇。1、方山子自身的高风亮节

2、他的家人受到他的熏陶而安贫乐道。独念方山子少时使酒好剑,用财如粪土。前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山,鹊起于前,使骑逐而射之,不获。方山子怒马独出,一发得之。私下里想起方山子年轻时爱好饮酒和击剑,用钱如丢弃粪土一样。十九年前,我在岐山下,见到方山子带着两名骑马的仆人,挟着两只箭,到西山游猎。一只喜鹊在前方飞起,他叫随从追赶射鹊,没能射中。方山子大怒,拍马独自追去,一箭就射中了。有: 从:

游西山

鹊起于前一.读课文,疏文意(省略句,状语后置)(状语后置)通“又 ” 使动,使…跟从,带领因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉! 于是他就在马上与我谈论起用兵方法和

古今成败的道理,自认为自己是当世的

豪杰志士。至今回想起来好像不过几天

时间罢了,但精明强干的神色,还在他

眉宇间显现,他又怎么会是一般的山中

隐士呢!因与余(于)马上论用兵

犹见于眉间一.读课文,疏文意(省略句)(状语后置)第三段:倒叙方山了少年时的豪侠之气。这么一位英才俊杰却遭到社会的遗弃,世道

之黑暗可想而知。 然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉? 但是方山子家里世代有功勋,应该得到官位,假如他能从事政事,那么现在已名声远播了。他的家在洛阳,花园住宅宏伟华丽,跟公侯的府第等同。在河北还有田地,每年可收千匹布帛,这些也足以使他享受富裕安乐的生活了。(他)都放弃不要,偏偏来到荒山里,这难道是无缘无故就能这样的吗?一.读课文,疏文意第四段:补叙方山子祖上的勋阀和家产情况。 余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与? 我听说光州、黄州一带有很多怪异的人,常常假装疯颠,浑身肮脏,人们常无法看到这些人。方山子或许见过他们吧? 阳:

垢污:

与:一.读课文,疏文意通“佯”,假装 名作动,弄脏通“欤”,吗、呢、吧第五段:以异人反衬方山子四异:世有勋阀而山居隐逸三异:文武全才而终生不遇二异:环堵萧然而怡然自得一异:少年侠气而晚年避世异以对比手法,彰显其异二.抓细节,探人物思考一:方山子到底异在何处?思考二:

得知作者被贬原因,方山子的反应是“俯而不答,仰而笑”,他跟苏轼有没有共同遭遇?如何理解这个细节的丰富涵意?◆涵 意:这既表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉与蔑视,因为他是过来人,所以见怪不惊;又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情。二.抓细节,探人物 ◆共同遭遇:欲驰骋当世,然终不遇。 《方山子传》体现了苏轼当时的处境。北宋

神宗元丰二年,苏轼被李定等人诬以诗文谤讪新法,下狱治罪,九死一生。后被贬黄州,这对胸怀大志的苏轼来说,无疑是个沉重打击。因此,他对方山子的遭遇别有感触。写方山子,实际上是自悲不遇。但他因以诗文被祸,不便直言,于是才隐约其辞,语多深婉。从这个意义上来说,《方山子传》是作者在黄州心态的一种折射。三、拓展探究1. 面对挫折,苏轼又是选择怎样的人生?

请概括比较方山子和苏轼的人生态度。

(提示:联系以下材料及对苏轼的了解来说说)

执事惠州,率众造桥;推广先进农事工具,建造水磨;施医散药,救死扶伤。

到海南,给海南学子讲学,使得这块“蛮荒之地”开始“书声琅琅,弦声四起”,不久,海南人读书求学蔚然成风。海南岛至今还留有“东坡书院”。

他一生屡被谪迁,几乎每到一任,都勤政恤民,政绩斐然,深受爱戴,有的老百姓家里挂着他画像,饮食间祝颂,有的甚至建立生祠,念其功德。

苏轼之政绩 方山子苏 轼对于两人的不同人生态度,请用一句话评价不屈己志,坚持到底不屈己志,归隐避世随堂练习1、下列各句中划线的字解释不正确的一项( ) ?? A.闾里之侠皆宗之 宗:尊崇 ?? B.往往阳狂垢污 阳:表面上 ?? C.园宅壮丽,与公侯等 等:等同 ?? D.余谪居于黄 谪:贬官

2、下列各组划线的字用法意义相同的一项( ) ?A.庵居蔬食,不与世相闻 / 使从事于期间,今已显闻 ?B.余既耸然异之 / 余闻光、黄间多异人 C.环堵萧然 / 方山子亦矍然,问余所以至此者 D.使从事于期间,今已显闻 / 使骑逐而射之,不获BC3.下列每组句子中红色字的意义用法相同的一组是( )A. ①见其所著帽,方屋而高

②君子博学而日参省乎己

B. ①余既耸然异之 ②他植者则不然

C. ①晚乃遁于光、黄间

②谪戍之众,非抗于九国之师也

D. ①呼余宿其家 ②其皆出于此乎A解析: A .连词,表递进 B. ①形容词词尾,的样子 ②代词,这样 C. ①介词,在②介词,比 D . ①代词,他的②副词,大概,表推测。4.清代王文儒评此文说:“隐字侠字节乃一篇之主脑。”请选出全都是具体描述方山子“隐”的生活、思想和行为的一组( ) ①使酒好剑,用财如粪土

②弃车马,毁冠服,徒步往来山中

③从两骑,挟二矢,游西山

④环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意

⑤庵居蔬食,不与世相闻

⑥晚乃遁于光、黄间 ?? A.①②④⑤ B. ①③④⑤

C. ②④⑤⑥ D. ②③④⑥C解析: ①③是描述他的“侠”5、下面均能表现方山子的一生“侠”的特点的一组是( )①闾里之侠皆宗之

②弃车马,毁冠服,徒步往来山中

③从两骑,挟二矢,游西山

④怒马独出,一发得之

⑤精悍之色犹见于眉间

⑥皆弃不取,独来穷山中

A.②③⑤⑥ B.②⑥④⑥

C.①④⑤⑥ D.①③④⑤ D6.下列各项对文章分析阐述正确的一项是( ) A、方山子出身贫寒,自幼苦读,意欲以此驰骋当世,但不得意,晚年隐逸光州、黄州一带,自得其乐。

B、传主少年、壮年时血气方刚,意气风发,一身侠气;晚年时安贫乐道,心境恬淡。作者有意识选择这两种具有对比性的行为表现来丰富其形象。

C、尾段作者以疑问的口吻问方山子能否见到那些“阳狂垢污”的“异人”,从“岂山中之人哉!”这句话中可以看出,答案是否定的。

D、作者写方山子,实际上是悲“不遇”。可以说《方山子传》是苏轼在黄州的心态的一种形象的折射。D翻译下列句子:(1)方山子亦矍然,问余所以至此者

(2)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

(3)因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

(4)皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉!作业⑴方山子也惊讶地问我到这个地方的缘故 。

⑵ (他的家里)四壁萧条,然而他的妻子、儿女和奴仆都显出怡然自乐的样子。

⑶因而他就在马上与我谈论起用兵之道及古今成败的事,自认为是一代豪杰。

(4) (他)都放弃不要了,偏要来到穷僻的山沟里,这难道不是因为他独有会心之处才会如此的吗? 参考译文