【新课预习衔接】第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(含解析)2025-2026学年高一上学期历史必修统编版(2019)

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(含解析)2025-2026学年高一上学期历史必修统编版(2019) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 207.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 15:33:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一.选择题(共18小题)

1.(2024 厦门期末)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力

B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强

D.江南开发程度有限

2.(2024春 固始县期末)对大一统国家而言,豪强往往是潜在的分裂势力。但也有学者认为中国没有出现在像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,主要是因为豪强转化为儒学世家,在接受了儒学的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者。这一现象最有可能出现在( )

A.战国末期 B.两汉之际 C.魏晋时期 D.隋唐时期

3.(2024 雷州市校级开学)中国学者阎步克认为中国古代发展历经秦汉的波峰,到魏晋南北朝则陷入波谷;日本学者川本芳昭也将这一阶段概括为“中华帝国的崩溃”。上述学者持论立足点应是( )

A.民族交融 B.国家发展 C.江南开发 D.制度创建

4.(2024 佛山模拟)儒家讲究仪表端庄,循规蹈矩,但魏晋名士却一反常态,或过分讲究化妆,艳装浓粉;或不修边幅,放浪形骸,正如后人所述:“士大夫手持粉白,口习清言,绰约嫣然。”据此推知,这一现象出现的主要社会因素是( )

A.佛教盛行并渐趋本土化

B.政权更替频繁导致社会动荡

C.道教兴起之后迅速传播

D.民族交往密切形成交融局面

5.(2024 安康期中)魏晋南北朝时期,结束南北对峙局面,完成天下一统,是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命。但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们,如曹操赤壁战孙刘,司马南下灭东吴,苻坚淝水攻东晋,杨广挥师掳南陈。此时,左右这种现象的根本因素是( )

A.君主眼光是否远大 B.社会经济是否发达

C.综合国力是否雄厚 D.科技文化是否先进

6.(2024 江门一模)甘肃嘉峪关魏晋墓室的壁画丰富多彩,有风神、雷神造型的神兽,还绘有当地羌人和龟兹族妇女耙地和采摘桑叶等情景。这反映出( )

A.中原政权对西北地区行使有效治理

B.西北地区受中原农耕文化影响

C.民族之间文化交流融合具有双向性

D.丝绸之路推动了中外文化交流

7.(2024 山东开学)唐诗有云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映出,唐代( )

A.诗歌真实再现了历史

B.文化呈现出多元化特征

C.民族间交往交流交融

D.开明政策丰富边疆文化

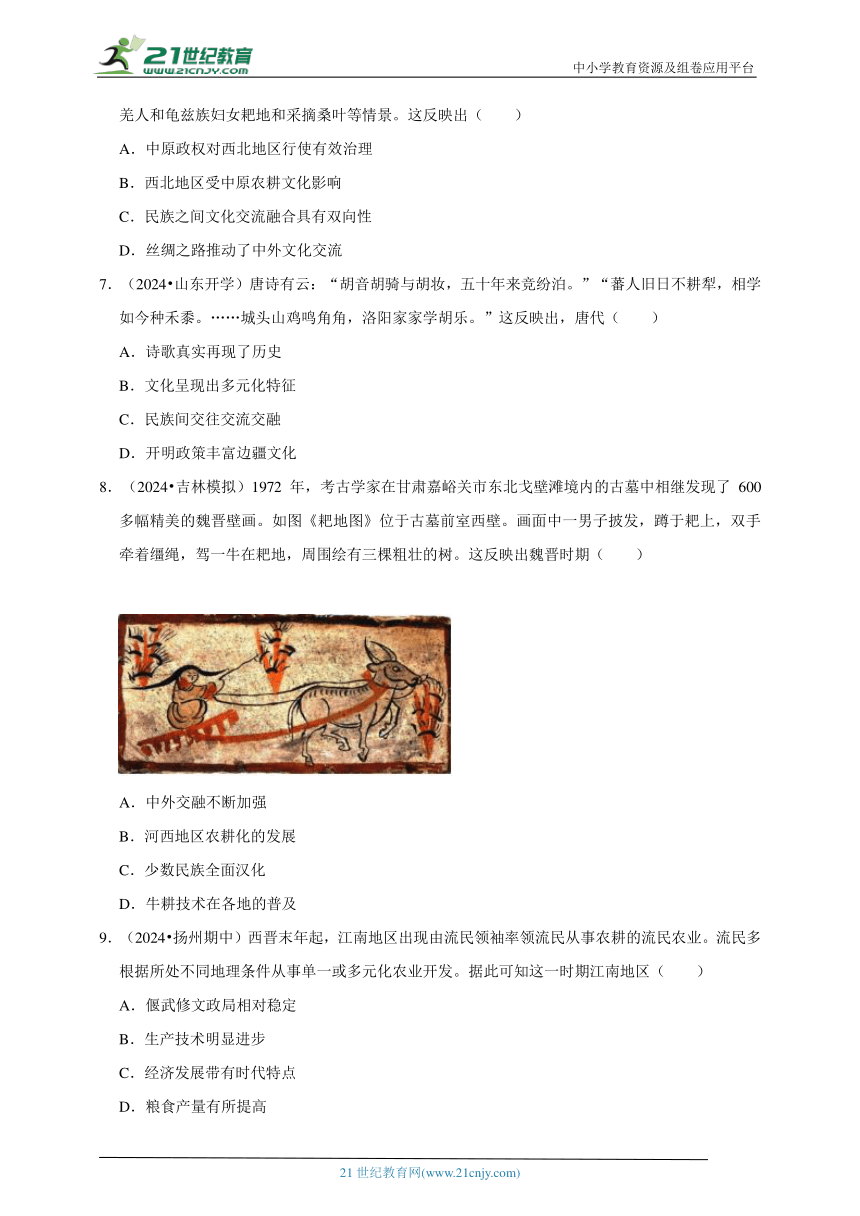

8.(2024 吉林模拟)1972年,考古学家在甘肃嘉峪关市东北戈壁滩境内的古墓中相继发现了600多幅精美的魏晋壁画。如图《耙地图》位于古墓前室西壁。画面中一男子披发,蹲于耙上,双手牵着缰绳,驾一牛在耙地,周围绘有三棵粗壮的树。这反映出魏晋时期( )

A.中外交融不断加强

B.河西地区农耕化的发展

C.少数民族全面汉化

D.牛耕技术在各地的普及

9.(2024 扬州期中)西晋末年起,江南地区出现由流民领袖率领流民从事农耕的流民农业。流民多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发。据此可知这一时期江南地区( )

A.偃武修文政局相对稳定

B.生产技术明显进步

C.经济发展带有时代特点

D.粮食产量有所提高

10.(2024 湖北模拟)西晋末匈奴刘渊打着“汉”旗号号召汉人推翻西晋统治,建立汉赵政权,而后采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先,改“刘”姓及追溯刘汉王朝的“三祖五宗”,奉行宗汉立国制度,改用汉人官制。这些措施旨在( )

A.顺应民族交融趋势 B.强调其政权合法性

C.推广汉族先进文化 D.增强华夏认同意识

11.(2024 浙江期中)隋炀帝命编著全国各地风俗,编写者“以吴人为东夷”。隋炀帝加以愤责,并称:“昔汉末三方鼎力,大吴之国,以称人物……自平陈之后,硕学通儒,文人才子,莫非彼至。”魏晋南北朝时期在文化领域涌现出大量杰出人物,其中属于南方人士的有( )

①祖冲之

②贾思勰

③法显

④僧一行

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

12.(2024 东莞市期末)封禅泰山是统一帝国的国家盛典。魏晋南北朝时期,围绕天下分合与正统争夺问题,一直有着关于封禅的讨论,如南朝刘宋朝、梁武帝朝、前秦苻坚朝、北魏孝文帝时期均有封禅之议。这主要表明魏晋南北朝时期( )

A.分裂中孕育着统一的因素

B.同源同祖的意识逐渐萌发

C.南北政权对峙的局面加剧

D.民族冲突与民族交融并存

13.(2024 南平三模)河南密县出土的汉画砖驼车乘御者多为胡人,南阳汉画资料也多有从事营商、兽医、守卫等工作的诸“胡”,以及参加各种底层劳作的“胡奴”。这一现象可说明( )

A.胡人政权显现中原 B.北方移民大量南流

C.民族交融业已寻常 D.经济重心开始南移

14.(2024春 怀仁市校级期末)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

15.(2024 湖南模拟)唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

16.(2024 浙江期中)在中国古代的历史长河中,会盟往往会影响历史的走向。唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”,这一历史事件史称( )

A.绍兴和议 B.长庆会盟 C.澶渊之盟 D.凉州会谈

17.(2024 佛山模拟)中唐诗人元稹《法曲篇》云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”。白居易《时世妆》云:“元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风”。唐传奇《东城老父传》云:“今北胡与京师杂处,娶妻生子,长安中少年,有胡心矣”。这些主要体现出唐代( )

A.城市经济发展繁荣 B.多民族交融的趋势

C.胡汉矛盾得以解决 D.社会秩序和谐稳定

18.(2024 重庆模拟)谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邘沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )

A.交通:影响人口迁徙的因素

B.集镇:古代交通发展的结果

C.战争:地域文化演变的推力

D.移民:江南地区开发的关键

二.材料题(共1小题)

19.(2024 秦皇岛二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——摘编自葛剑雄《中国移民史》

(1)材料反映了(时期)的(历史事件)。

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。

参考答案与试题解析

一.选择题(共18小题)

1.(2024 厦门期末)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力

B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强

D.江南开发程度有限

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国”和所学知识可知,出现这一结局的主要原因是北方全面整合实力更强,C正确;

隋朝制度创新提升国力不是主要原因,只是原因之一,A排除;

南方内乱消耗实力只是原因之一,不是主要原因,B排除;

江南开发程度有限不是原因,D选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.(2024春 固始县期末)对大一统国家而言,豪强往往是潜在的分裂势力。但也有学者认为中国没有出现在像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,主要是因为豪强转化为儒学世家,在接受了儒学的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者。这一现象最有可能出现在( )

A.战国末期 B.两汉之际 C.魏晋时期 D.隋唐时期

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“豪强转化为儒学世家,在接受了的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者“结合所学知识可知,汉武帝时期推行“罢黜百家,尊崇儒术”,儒学成为封建社会的正统思想,因此材料所述现象最早出现在汉武帝以后时期,题干选项中最早的时间是两汉之际,B项正确:

战国未期儒学还未成为封建社会的正统思想,排非除A项:

魏晋时期、隋唐时期儒学早已成为封建社会的正统思想,排除CD项

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

3.(2024 雷州市校级开学)中国学者阎步克认为中国古代发展历经秦汉的波峰,到魏晋南北朝则陷入波谷;日本学者川本芳昭也将这一阶段概括为“中华帝国的崩溃”。上述学者持论立足点应是( )

A.民族交融 B.国家发展 C.江南开发 D.制度创建

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要考生掌握魏晋南北朝的时代特征。

【解答】材料中阎步克把魏晋南北朝与秦汉做对比,得出“魏晋南北朝则陷入波谷”的结论,日本学者“将这一阶段概括为‘中华帝国的崩溃’”,结合所学魏晋南北朝的时代特征可知,魏晋南北朝是统一多民族封建国家的分裂和动荡时期,B项正确;

魏晋南北朝是民族交融的发展时期,不属于“低谷”“崩溃”,排除A项;

魏晋南北朝时期江南得到迅速开发,C项不符合题意,排除C项;

魏晋南北朝时期的九品中正制、中枢机构的调整等处于不断发展时期,D项不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

4.(2024 佛山模拟)儒家讲究仪表端庄,循规蹈矩,但魏晋名士却一反常态,或过分讲究化妆,艳装浓粉;或不修边幅,放浪形骸,正如后人所述:“士大夫手持粉白,口习清言,绰约嫣然。”据此推知,这一现象出现的主要社会因素是( )

A.佛教盛行并渐趋本土化

B.政权更替频繁导致社会动荡

C.道教兴起之后迅速传播

D.民族交往密切形成交融局面

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】材料出自樊树志所著《国史十六讲》。由所学知识可知,魏晋南北朝时期,一方面战火不断,政权更迭频繁,社会动荡,统治者厉行专制;另一方面,汉代以来的儒学日益僵化教条,难以解决纷繁复杂的社会问题,因此,各名士好走极端,自通明达,寻求新的精神寄托,于是形成了材料所言的现象,B项正确;

本题主旨为“魏晋风度”,“佛教盛行并渐趋本土化”,不符合材料主旨,排除A项;

“道教兴起之后迅速传播”不符合材料主旨,排除C项;

各民族交往促进文化交融,但与材料中所描述的魏晋风度无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

5.(2024 安康期中)魏晋南北朝时期,结束南北对峙局面,完成天下一统,是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命。但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们,如曹操赤壁战孙刘,司马南下灭东吴,苻坚淝水攻东晋,杨广挥师掳南陈。此时,左右这种现象的根本因素是( )

A.君主眼光是否远大 B.社会经济是否发达

C.综合国力是否雄厚 D.科技文化是否先进

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料“但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们”和所学知识可知,魏晋南北朝时期,中国的经济重心在北方,北方国家综合实力更强,所以有能力的多为北方的英雄们,C项正确;

根据材料“是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命”可知君主们想完成南北统一,排除A项;

社会经济是否发达是完成统一的要素之一,但不是根本因素,国家竞争是综合实力的竞争,排除B项;

科技是否先进不是根本因素,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

6.(2024 江门一模)甘肃嘉峪关魏晋墓室的壁画丰富多彩,有风神、雷神造型的神兽,还绘有当地羌人和龟兹族妇女耙地和采摘桑叶等情景。这反映出( )

A.中原政权对西北地区行使有效治理

B.西北地区受中原农耕文化影响

C.民族之间文化交流融合具有双向性

D.丝绸之路推动了中外文化交流

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据材料可知,魏晋墓室的壁画的风神、神兽、耙地和采摘桑叶,体现了中原文化农耕文明,西北少数民族原来以游牧文明为主,受中原农耕文化影响,B项正确;

中原政权对西北地区行使有效治理是在公元前60年西汉设置西域都护府的建立开始,排除A项;

材料没有体现双向性,排除C项;

材料体现的民族文化的交流,不是中外文化交流,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

7.(2024 山东开学)唐诗有云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映出,唐代( )

A.诗歌真实再现了历史

B.文化呈现出多元化特征

C.民族间交往交流交融

D.开明政策丰富边疆文化

【分析】本题考查了魏晋南北朝时期的民族交融,解答本题需结合魏晋南北朝时期的民族交融的表现进行分析。

【解答】诗歌虽然能够反映一定的历史,但不能说真实再现了历史,因为诗歌往往带有诗人的主观情感和艺术加工,排除A;

文化呈现多元化特征表述不够准确,这两句诗更强调的是民族间文化的交流融合,而不仅仅是文化的多元,排除B;

“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”描述了胡人的音乐、骑术和服饰在中原地区广泛流传;“蕃人旧日不耕犁,洛阳家家学胡乐”则表明过去不从事农耕的蕃人,如今其文化,比如胡乐,在洛阳被广泛学习。从这两句诗可以看出,胡人的文化元素在中原地区得到传播和接纳,这反映了民族之间的交流和融合,故C正确;

题干中并未明确提及是因为开明政策才导致这种现象,更多强调的是民族间自然而然的文化交流,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了魏晋南北朝时期的民族交融,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

8.(2024 吉林模拟)1972年,考古学家在甘肃嘉峪关市东北戈壁滩境内的古墓中相继发现了600多幅精美的魏晋壁画。如图《耙地图》位于古墓前室西壁。画面中一男子披发,蹲于耙上,双手牵着缰绳,驾一牛在耙地,周围绘有三棵粗壮的树。这反映出魏晋时期( )

A.中外交融不断加强

B.河西地区农耕化的发展

C.少数民族全面汉化

D.牛耕技术在各地的普及

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】图示中耙地人物披发,与汉族发式不同,是居于河西地区的羌人形象,反映了魏晋时期河西少数民族地区农耕化的发展情况,B项正确;

材料体现的是少数民族农耕化的发展,属于民族关系,无法体现中外交融不断加强的情况,排除A项;

全面汉化和牛耕技术的普及说法过于绝对,与当时国情不符,排除CD项。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

9.(2024 扬州期中)西晋末年起,江南地区出现由流民领袖率领流民从事农耕的流民农业。流民多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发。据此可知这一时期江南地区( )

A.偃武修文政局相对稳定

B.生产技术明显进步

C.经济发展带有时代特点

D.粮食产量有所提高

【分析】本题考查北民南下与江南地区的开发,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,西晋末年,北方百姓为躲避战乱,向江南地区迁移,根据不同条件进行农业开发,为江南地区开发提供了劳动力,也为经济重心南移奠定了基础,反映出经济发展带有时代特点,C项正确;

材料强调的是北民南迁,对江南地区的农业开发,不涉及南方政局,排除A项;

材料仅仅提及了土地开发情况,不能说明生产技术进步,排除B项;

材料没有提及当时粮食产量,无法得出该结论,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查北民南下与江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

10.(2024 湖北模拟)西晋末匈奴刘渊打着“汉”旗号号召汉人推翻西晋统治,建立汉赵政权,而后采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先,改“刘”姓及追溯刘汉王朝的“三祖五宗”,奉行宗汉立国制度,改用汉人官制。这些措施旨在( )

A.顺应民族交融趋势 B.强调其政权合法性

C.推广汉族先进文化 D.增强华夏认同意识

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“刘渊打着‘汉’旗号号召汉人推翻西晋统治”“采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先”“奉行宗汉立国制度,改用汉人官制”及所学可知,十六国时期,匈奴族刘渊称帝,以刘汉后裔自居,因此国号为汉。刘渊试图通过追尊刘禅为孝怀皇帝,建造汉高祖以下三祖五宗的神位进行祭祀,这主要是为了获得汉人对自身政权的认同,彰显政治统治的合法性,B项正确;

材料中的措施并不是为了促进民族交融,不符合题意,排除A项;

材料未涉及推广汉族先进文化的相关内容,不符合题意,排除C项;

“承认夏后氏为其祖先”有利于增强匈奴统治者的华夏认同意识,但不是根本目的,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.(2024 浙江期中)隋炀帝命编著全国各地风俗,编写者“以吴人为东夷”。隋炀帝加以愤责,并称:“昔汉末三方鼎力,大吴之国,以称人物……自平陈之后,硕学通儒,文人才子,莫非彼至。”魏晋南北朝时期在文化领域涌现出大量杰出人物,其中属于南方人士的有( )

①祖冲之

②贾思勰

③法显

④僧一行

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料“魏晋南北朝时期”“文化领域”“南方人士”可知,南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926—3.1415927之间,①正确;

北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书,②错误;

法显属于东晋佛学大师,南方人士,③正确;

僧一行属于唐朝天文学家,不属于魏晋南北朝人士,④错误,①③符合题意,C项正确;

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

12.(2024 东莞市期末)封禅泰山是统一帝国的国家盛典。魏晋南北朝时期,围绕天下分合与正统争夺问题,一直有着关于封禅的讨论,如南朝刘宋朝、梁武帝朝、前秦苻坚朝、北魏孝文帝时期均有封禅之议。这主要表明魏晋南北朝时期( )

A.分裂中孕育着统一的因素

B.同源同祖的意识逐渐萌发

C.南北政权对峙的局面加剧

D.民族冲突与民族交融并存

【分析】本题考查了魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,封禅泰山是统一帝国的国家盛典,主要是争夺正统,中国分裂时期魏晋南北朝时期的政权也均有封禅之议,说明当时虽然是分裂时期,但各自的目标仍然是统一天下,体现了分裂中孕育着统一的因素,A正确;

早在春秋战国时期,我国就形成了华夏认同观念和同源同祖意识,排除B;

材料没有体现南北政权对峙的局面加剧,排除C;

材料不涉及民族冲突和交融,强调的是争夺正统地位,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查了魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.(2024 南平三模)河南密县出土的汉画砖驼车乘御者多为胡人,南阳汉画资料也多有从事营商、兽医、守卫等工作的诸“胡”,以及参加各种底层劳作的“胡奴”。这一现象可说明( )

A.胡人政权显现中原 B.北方移民大量南流

C.民族交融业已寻常 D.经济重心开始南移

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,解答本题需要掌握魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展。

【解答】根据材料内容可知,两汉时期,胡人在中原地区从事各种活动已经司空见惯,这些胡人在中原地区的活动有助于促进汉族和少数民族之间的交融,C项正确;

材料内容展现的是胡人在内地的各种活动,并不能说明胡人在中原地区建立了政权,排除A项;

北方移民大量南流始于魏晋时期,与题意时间不符,排除B项;

两汉时期,经济重心尚未开始南移,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

14.(2024春 怀仁市校级期末)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐的大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融,A项正确;

南宋时期完成经济重心南移,不是魏晋南北朝时期,排除B项;

科学技术领先世界,不属于在中华民族发展史上具有极其重要的地位,排除C项;

三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐的大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

15.(2024 湖南模拟)唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

【分析】本题考查唐朝民族政策,根据材料“唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主”等并结合所学知识进行分析。

【解答】根据材料“唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主”和所学可知,唐朝时期,官员去岭南和西域的结果有着显著的不同,且在文人笔下也有着不同的记载,这主要和唐朝时期的民族政策有关,在地理位置上重视西北地区,A项正确;

材料与经济发展的区域失衡无关,排除B项;

南方的自然条件要优于北方,但是材料中岭南却不受重视,排除C项;

材料与诗风的源流特色无关,是政府政策导致的,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝民族政策,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

16.(2024 浙江期中)在中国古代的历史长河中,会盟往往会影响历史的走向。唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”,这一历史事件史称( )

A.绍兴和议 B.长庆会盟 C.澶渊之盟 D.凉州会谈

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据“唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物”并结合所学内容可知,唐朝时期与吐蕃进行会盟的事件被称为长庆会盟,B项正确;

绍兴合议是在南宋时期,排除A项;

澶渊之盟是在北宋时期,排除C项;

凉州会谈是藏族和蒙古族两位代表性的杰出人物萨迦班智达和阔端在凉州(今甘肃武威市)进行了具有深远历史影响的会谈。凉州会谈在中国的民族关系史和藏、蒙民族史上都写下了厚重的一笔,它奠定了西藏并入中国版图的基础,和材料内容不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 佛山模拟)中唐诗人元稹《法曲篇》云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”。白居易《时世妆》云:“元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风”。唐传奇《东城老父传》云:“今北胡与京师杂处,娶妻生子,长安中少年,有胡心矣”。这些主要体现出唐代( )

A.城市经济发展繁荣 B.多民族交融的趋势

C.胡汉矛盾得以解决 D.社会秩序和谐稳定

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据材料“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”“非华风”“今北胡与京师杂处”可知,唐诗和唐传奇中都有写到少数民族与汉族之间的交融,这些说明隋唐以来多民族的交融已成为不可阻挡的趋势,呈现出空前的盛况,B项正确;

材料未涉及唐朝城市经济繁荣的相关内容,不符合题意,排除A项;

“胡汉矛盾得以解决”与题干及史实不符,排除C项;

材料并未涉及社会秩序和谐稳定的相关内容,况且中唐以后的社会秩序并未稳定,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.(2024 重庆模拟)谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邘沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )

A.交通:影响人口迁徙的因素

B.集镇:古代交通发展的结果

C.战争:地域文化演变的推力

D.移民:江南地区开发的关键

【分析】本题考查中原人口外迁和经济重心南移,解答本题需要掌握经济重心南移的相关知识。

【解答】依据材料“中原人民南迁,其所由之途径……时邗沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地”,可以看出北民南迁的途径基本是沿着运河以及河流走向进行迁移,可见交通对人口迁徙的作用影响较大,A项正确;

材料涉及的是人口迁徙,排除B项;

材料未涉及战争的作用,排除C项;

材料涉及的是人口迁徙的途径,未涉及对江南经济开发的作用,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查中原人口外迁和经济重心南移,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

二.材料题(共1小题)

19.(2024 秦皇岛二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——摘编自葛剑雄《中国移民史》

(1)材料反映了(时期)的(历史事件)。

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。

【分析】(1)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的特征来解答。

(2)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的影响来解答。

(3)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的特征来解答。

【解答】(1)本题是特点类材料分析题。时空是:古代中国。根据材料“成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。”可知,魏晋时期(西晋末东晋初),人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是:古代中国。背景:根据材料“元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。”结合所学知识,可以从西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动等方面说明。

(3)本题是影响类材料分析题。时空是:古代中国。影响:根据材料“元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。”结合所学知识,可以从促进了南方地区的经济开发;推动了经济重心的南移;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定等方面说明。

故答案为:

(1)魏晋时期(西晋末东晋初);人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)背景:西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动。(任答两点即可)

(3)影响:促进了南方地区的经济开发;推动了经济重心的南移;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定。(言之有理即可)

【点评】本题考查北民南下与江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一.选择题(共18小题)

1.(2024 厦门期末)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力

B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强

D.江南开发程度有限

2.(2024春 固始县期末)对大一统国家而言,豪强往往是潜在的分裂势力。但也有学者认为中国没有出现在像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,主要是因为豪强转化为儒学世家,在接受了儒学的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者。这一现象最有可能出现在( )

A.战国末期 B.两汉之际 C.魏晋时期 D.隋唐时期

3.(2024 雷州市校级开学)中国学者阎步克认为中国古代发展历经秦汉的波峰,到魏晋南北朝则陷入波谷;日本学者川本芳昭也将这一阶段概括为“中华帝国的崩溃”。上述学者持论立足点应是( )

A.民族交融 B.国家发展 C.江南开发 D.制度创建

4.(2024 佛山模拟)儒家讲究仪表端庄,循规蹈矩,但魏晋名士却一反常态,或过分讲究化妆,艳装浓粉;或不修边幅,放浪形骸,正如后人所述:“士大夫手持粉白,口习清言,绰约嫣然。”据此推知,这一现象出现的主要社会因素是( )

A.佛教盛行并渐趋本土化

B.政权更替频繁导致社会动荡

C.道教兴起之后迅速传播

D.民族交往密切形成交融局面

5.(2024 安康期中)魏晋南北朝时期,结束南北对峙局面,完成天下一统,是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命。但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们,如曹操赤壁战孙刘,司马南下灭东吴,苻坚淝水攻东晋,杨广挥师掳南陈。此时,左右这种现象的根本因素是( )

A.君主眼光是否远大 B.社会经济是否发达

C.综合国力是否雄厚 D.科技文化是否先进

6.(2024 江门一模)甘肃嘉峪关魏晋墓室的壁画丰富多彩,有风神、雷神造型的神兽,还绘有当地羌人和龟兹族妇女耙地和采摘桑叶等情景。这反映出( )

A.中原政权对西北地区行使有效治理

B.西北地区受中原农耕文化影响

C.民族之间文化交流融合具有双向性

D.丝绸之路推动了中外文化交流

7.(2024 山东开学)唐诗有云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映出,唐代( )

A.诗歌真实再现了历史

B.文化呈现出多元化特征

C.民族间交往交流交融

D.开明政策丰富边疆文化

8.(2024 吉林模拟)1972年,考古学家在甘肃嘉峪关市东北戈壁滩境内的古墓中相继发现了600多幅精美的魏晋壁画。如图《耙地图》位于古墓前室西壁。画面中一男子披发,蹲于耙上,双手牵着缰绳,驾一牛在耙地,周围绘有三棵粗壮的树。这反映出魏晋时期( )

A.中外交融不断加强

B.河西地区农耕化的发展

C.少数民族全面汉化

D.牛耕技术在各地的普及

9.(2024 扬州期中)西晋末年起,江南地区出现由流民领袖率领流民从事农耕的流民农业。流民多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发。据此可知这一时期江南地区( )

A.偃武修文政局相对稳定

B.生产技术明显进步

C.经济发展带有时代特点

D.粮食产量有所提高

10.(2024 湖北模拟)西晋末匈奴刘渊打着“汉”旗号号召汉人推翻西晋统治,建立汉赵政权,而后采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先,改“刘”姓及追溯刘汉王朝的“三祖五宗”,奉行宗汉立国制度,改用汉人官制。这些措施旨在( )

A.顺应民族交融趋势 B.强调其政权合法性

C.推广汉族先进文化 D.增强华夏认同意识

11.(2024 浙江期中)隋炀帝命编著全国各地风俗,编写者“以吴人为东夷”。隋炀帝加以愤责,并称:“昔汉末三方鼎力,大吴之国,以称人物……自平陈之后,硕学通儒,文人才子,莫非彼至。”魏晋南北朝时期在文化领域涌现出大量杰出人物,其中属于南方人士的有( )

①祖冲之

②贾思勰

③法显

④僧一行

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

12.(2024 东莞市期末)封禅泰山是统一帝国的国家盛典。魏晋南北朝时期,围绕天下分合与正统争夺问题,一直有着关于封禅的讨论,如南朝刘宋朝、梁武帝朝、前秦苻坚朝、北魏孝文帝时期均有封禅之议。这主要表明魏晋南北朝时期( )

A.分裂中孕育着统一的因素

B.同源同祖的意识逐渐萌发

C.南北政权对峙的局面加剧

D.民族冲突与民族交融并存

13.(2024 南平三模)河南密县出土的汉画砖驼车乘御者多为胡人,南阳汉画资料也多有从事营商、兽医、守卫等工作的诸“胡”,以及参加各种底层劳作的“胡奴”。这一现象可说明( )

A.胡人政权显现中原 B.北方移民大量南流

C.民族交融业已寻常 D.经济重心开始南移

14.(2024春 怀仁市校级期末)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

15.(2024 湖南模拟)唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

16.(2024 浙江期中)在中国古代的历史长河中,会盟往往会影响历史的走向。唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”,这一历史事件史称( )

A.绍兴和议 B.长庆会盟 C.澶渊之盟 D.凉州会谈

17.(2024 佛山模拟)中唐诗人元稹《法曲篇》云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”。白居易《时世妆》云:“元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风”。唐传奇《东城老父传》云:“今北胡与京师杂处,娶妻生子,长安中少年,有胡心矣”。这些主要体现出唐代( )

A.城市经济发展繁荣 B.多民族交融的趋势

C.胡汉矛盾得以解决 D.社会秩序和谐稳定

18.(2024 重庆模拟)谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邘沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )

A.交通:影响人口迁徙的因素

B.集镇:古代交通发展的结果

C.战争:地域文化演变的推力

D.移民:江南地区开发的关键

二.材料题(共1小题)

19.(2024 秦皇岛二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——摘编自葛剑雄《中国移民史》

(1)材料反映了(时期)的(历史事件)。

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。

参考答案与试题解析

一.选择题(共18小题)

1.(2024 厦门期末)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力

B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强

D.江南开发程度有限

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国”和所学知识可知,出现这一结局的主要原因是北方全面整合实力更强,C正确;

隋朝制度创新提升国力不是主要原因,只是原因之一,A排除;

南方内乱消耗实力只是原因之一,不是主要原因,B排除;

江南开发程度有限不是原因,D选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

2.(2024春 固始县期末)对大一统国家而言,豪强往往是潜在的分裂势力。但也有学者认为中国没有出现在像罗马帝国灭亡后的欧洲那样推行封建制,主要是因为豪强转化为儒学世家,在接受了儒学的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者。这一现象最有可能出现在( )

A.战国末期 B.两汉之际 C.魏晋时期 D.隋唐时期

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“豪强转化为儒学世家,在接受了的大一统观念后,他们由潜在的分裂势力转变为大一统体制的维护者“结合所学知识可知,汉武帝时期推行“罢黜百家,尊崇儒术”,儒学成为封建社会的正统思想,因此材料所述现象最早出现在汉武帝以后时期,题干选项中最早的时间是两汉之际,B项正确:

战国未期儒学还未成为封建社会的正统思想,排非除A项:

魏晋时期、隋唐时期儒学早已成为封建社会的正统思想,排除CD项

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

3.(2024 雷州市校级开学)中国学者阎步克认为中国古代发展历经秦汉的波峰,到魏晋南北朝则陷入波谷;日本学者川本芳昭也将这一阶段概括为“中华帝国的崩溃”。上述学者持论立足点应是( )

A.民族交融 B.国家发展 C.江南开发 D.制度创建

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要考生掌握魏晋南北朝的时代特征。

【解答】材料中阎步克把魏晋南北朝与秦汉做对比,得出“魏晋南北朝则陷入波谷”的结论,日本学者“将这一阶段概括为‘中华帝国的崩溃’”,结合所学魏晋南北朝的时代特征可知,魏晋南北朝是统一多民族封建国家的分裂和动荡时期,B项正确;

魏晋南北朝是民族交融的发展时期,不属于“低谷”“崩溃”,排除A项;

魏晋南北朝时期江南得到迅速开发,C项不符合题意,排除C项;

魏晋南北朝时期的九品中正制、中枢机构的调整等处于不断发展时期,D项不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

4.(2024 佛山模拟)儒家讲究仪表端庄,循规蹈矩,但魏晋名士却一反常态,或过分讲究化妆,艳装浓粉;或不修边幅,放浪形骸,正如后人所述:“士大夫手持粉白,口习清言,绰约嫣然。”据此推知,这一现象出现的主要社会因素是( )

A.佛教盛行并渐趋本土化

B.政权更替频繁导致社会动荡

C.道教兴起之后迅速传播

D.民族交往密切形成交融局面

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】材料出自樊树志所著《国史十六讲》。由所学知识可知,魏晋南北朝时期,一方面战火不断,政权更迭频繁,社会动荡,统治者厉行专制;另一方面,汉代以来的儒学日益僵化教条,难以解决纷繁复杂的社会问题,因此,各名士好走极端,自通明达,寻求新的精神寄托,于是形成了材料所言的现象,B项正确;

本题主旨为“魏晋风度”,“佛教盛行并渐趋本土化”,不符合材料主旨,排除A项;

“道教兴起之后迅速传播”不符合材料主旨,排除C项;

各民族交往促进文化交融,但与材料中所描述的魏晋风度无关,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

5.(2024 安康期中)魏晋南北朝时期,结束南北对峙局面,完成天下一统,是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命。但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们,如曹操赤壁战孙刘,司马南下灭东吴,苻坚淝水攻东晋,杨广挥师掳南陈。此时,左右这种现象的根本因素是( )

A.君主眼光是否远大 B.社会经济是否发达

C.综合国力是否雄厚 D.科技文化是否先进

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料“但真正有能力将此付诸实践的多为北方的英雄们”和所学知识可知,魏晋南北朝时期,中国的经济重心在北方,北方国家综合实力更强,所以有能力的多为北方的英雄们,C项正确;

根据材料“是那个时代英雄们心中崇高的理想和神圣的使命”可知君主们想完成南北统一,排除A项;

社会经济是否发达是完成统一的要素之一,但不是根本因素,国家竞争是综合实力的竞争,排除B项;

科技是否先进不是根本因素,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

6.(2024 江门一模)甘肃嘉峪关魏晋墓室的壁画丰富多彩,有风神、雷神造型的神兽,还绘有当地羌人和龟兹族妇女耙地和采摘桑叶等情景。这反映出( )

A.中原政权对西北地区行使有效治理

B.西北地区受中原农耕文化影响

C.民族之间文化交流融合具有双向性

D.丝绸之路推动了中外文化交流

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据材料可知,魏晋墓室的壁画的风神、神兽、耙地和采摘桑叶,体现了中原文化农耕文明,西北少数民族原来以游牧文明为主,受中原农耕文化影响,B项正确;

中原政权对西北地区行使有效治理是在公元前60年西汉设置西域都护府的建立开始,排除A项;

材料没有体现双向性,排除C项;

材料体现的民族文化的交流,不是中外文化交流,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

7.(2024 山东开学)唐诗有云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”这反映出,唐代( )

A.诗歌真实再现了历史

B.文化呈现出多元化特征

C.民族间交往交流交融

D.开明政策丰富边疆文化

【分析】本题考查了魏晋南北朝时期的民族交融,解答本题需结合魏晋南北朝时期的民族交融的表现进行分析。

【解答】诗歌虽然能够反映一定的历史,但不能说真实再现了历史,因为诗歌往往带有诗人的主观情感和艺术加工,排除A;

文化呈现多元化特征表述不够准确,这两句诗更强调的是民族间文化的交流融合,而不仅仅是文化的多元,排除B;

“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”描述了胡人的音乐、骑术和服饰在中原地区广泛流传;“蕃人旧日不耕犁,洛阳家家学胡乐”则表明过去不从事农耕的蕃人,如今其文化,比如胡乐,在洛阳被广泛学习。从这两句诗可以看出,胡人的文化元素在中原地区得到传播和接纳,这反映了民族之间的交流和融合,故C正确;

题干中并未明确提及是因为开明政策才导致这种现象,更多强调的是民族间自然而然的文化交流,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了魏晋南北朝时期的民族交融,考查了考生正确获取解读材料信息的能力。

8.(2024 吉林模拟)1972年,考古学家在甘肃嘉峪关市东北戈壁滩境内的古墓中相继发现了600多幅精美的魏晋壁画。如图《耙地图》位于古墓前室西壁。画面中一男子披发,蹲于耙上,双手牵着缰绳,驾一牛在耙地,周围绘有三棵粗壮的树。这反映出魏晋时期( )

A.中外交融不断加强

B.河西地区农耕化的发展

C.少数民族全面汉化

D.牛耕技术在各地的普及

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】图示中耙地人物披发,与汉族发式不同,是居于河西地区的羌人形象,反映了魏晋时期河西少数民族地区农耕化的发展情况,B项正确;

材料体现的是少数民族农耕化的发展,属于民族关系,无法体现中外交融不断加强的情况,排除A项;

全面汉化和牛耕技术的普及说法过于绝对,与当时国情不符,排除CD项。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

9.(2024 扬州期中)西晋末年起,江南地区出现由流民领袖率领流民从事农耕的流民农业。流民多根据所处不同地理条件从事单一或多元化农业开发。据此可知这一时期江南地区( )

A.偃武修文政局相对稳定

B.生产技术明显进步

C.经济发展带有时代特点

D.粮食产量有所提高

【分析】本题考查北民南下与江南地区的开发,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,西晋末年,北方百姓为躲避战乱,向江南地区迁移,根据不同条件进行农业开发,为江南地区开发提供了劳动力,也为经济重心南移奠定了基础,反映出经济发展带有时代特点,C项正确;

材料强调的是北民南迁,对江南地区的农业开发,不涉及南方政局,排除A项;

材料仅仅提及了土地开发情况,不能说明生产技术进步,排除B项;

材料没有提及当时粮食产量,无法得出该结论,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查北民南下与江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

10.(2024 湖北模拟)西晋末匈奴刘渊打着“汉”旗号号召汉人推翻西晋统治,建立汉赵政权,而后采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先,改“刘”姓及追溯刘汉王朝的“三祖五宗”,奉行宗汉立国制度,改用汉人官制。这些措施旨在( )

A.顺应民族交融趋势 B.强调其政权合法性

C.推广汉族先进文化 D.增强华夏认同意识

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“刘渊打着‘汉’旗号号召汉人推翻西晋统治”“采取祖源攀附措施,承认夏后氏为其祖先”“奉行宗汉立国制度,改用汉人官制”及所学可知,十六国时期,匈奴族刘渊称帝,以刘汉后裔自居,因此国号为汉。刘渊试图通过追尊刘禅为孝怀皇帝,建造汉高祖以下三祖五宗的神位进行祭祀,这主要是为了获得汉人对自身政权的认同,彰显政治统治的合法性,B项正确;

材料中的措施并不是为了促进民族交融,不符合题意,排除A项;

材料未涉及推广汉族先进文化的相关内容,不符合题意,排除C项;

“承认夏后氏为其祖先”有利于增强匈奴统治者的华夏认同意识,但不是根本目的,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

11.(2024 浙江期中)隋炀帝命编著全国各地风俗,编写者“以吴人为东夷”。隋炀帝加以愤责,并称:“昔汉末三方鼎力,大吴之国,以称人物……自平陈之后,硕学通儒,文人才子,莫非彼至。”魏晋南北朝时期在文化领域涌现出大量杰出人物,其中属于南方人士的有( )

①祖冲之

②贾思勰

③法显

④僧一行

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】根据材料“魏晋南北朝时期”“文化领域”“南方人士”可知,南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.1415926—3.1415927之间,①正确;

北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书,②错误;

法显属于东晋佛学大师,南方人士,③正确;

僧一行属于唐朝天文学家,不属于魏晋南北朝人士,④错误,①③符合题意,C项正确;

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,学生需掌握魏晋南北朝民族交融与隋唐大一统发展的表现。

12.(2024 东莞市期末)封禅泰山是统一帝国的国家盛典。魏晋南北朝时期,围绕天下分合与正统争夺问题,一直有着关于封禅的讨论,如南朝刘宋朝、梁武帝朝、前秦苻坚朝、北魏孝文帝时期均有封禅之议。这主要表明魏晋南北朝时期( )

A.分裂中孕育着统一的因素

B.同源同祖的意识逐渐萌发

C.南北政权对峙的局面加剧

D.民族冲突与民族交融并存

【分析】本题考查了魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,封禅泰山是统一帝国的国家盛典,主要是争夺正统,中国分裂时期魏晋南北朝时期的政权也均有封禅之议,说明当时虽然是分裂时期,但各自的目标仍然是统一天下,体现了分裂中孕育着统一的因素,A正确;

早在春秋战国时期,我国就形成了华夏认同观念和同源同祖意识,排除B;

材料没有体现南北政权对峙的局面加剧,排除C;

材料不涉及民族冲突和交融,强调的是争夺正统地位,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查了魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.(2024 南平三模)河南密县出土的汉画砖驼车乘御者多为胡人,南阳汉画资料也多有从事营商、兽医、守卫等工作的诸“胡”,以及参加各种底层劳作的“胡奴”。这一现象可说明( )

A.胡人政权显现中原 B.北方移民大量南流

C.民族交融业已寻常 D.经济重心开始南移

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,解答本题需要掌握魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展。

【解答】根据材料内容可知,两汉时期,胡人在中原地区从事各种活动已经司空见惯,这些胡人在中原地区的活动有助于促进汉族和少数民族之间的交融,C项正确;

材料内容展现的是胡人在内地的各种活动,并不能说明胡人在中原地区建立了政权,排除A项;

北方移民大量南流始于魏晋时期,与题意时间不符,排除B项;

两汉时期,经济重心尚未开始南移,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

14.(2024春 怀仁市校级期末)三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐的大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融,A项正确;

南宋时期完成经济重心南移,不是魏晋南北朝时期,排除B项;

科学技术领先世界,不属于在中华民族发展史上具有极其重要的地位,排除C项;

三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐的大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

15.(2024 湖南模拟)唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主。在贬流文人的笔下,岭南不仅是“牢笼”,更是“鬼门关”“死亡乡”;而岑参认定“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”,甚或姚崇、宋塬、苏颈等人因曾就职西北边疆而官拜宰相。这一差别反映了,当时( )

A.民族政策的重北轻南 B.经济发展的区域失衡

C.自然环境的地区差异 D.南北诗风的源流特色

【分析】本题考查唐朝民族政策,根据材料“唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主”等并结合所学知识进行分析。

【解答】根据材料“唐代,朝廷对岭南的官员输出以贬谪为主,对西域的官员输出以建功为主”和所学可知,唐朝时期,官员去岭南和西域的结果有着显著的不同,且在文人笔下也有着不同的记载,这主要和唐朝时期的民族政策有关,在地理位置上重视西北地区,A项正确;

材料与经济发展的区域失衡无关,排除B项;

南方的自然条件要优于北方,但是材料中岭南却不受重视,排除C项;

材料与诗风的源流特色无关,是政府政策导致的,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝民族政策,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

16.(2024 浙江期中)在中国古代的历史长河中,会盟往往会影响历史的走向。唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”,这一历史事件史称( )

A.绍兴和议 B.长庆会盟 C.澶渊之盟 D.凉州会谈

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据“唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物”并结合所学内容可知,唐朝时期与吐蕃进行会盟的事件被称为长庆会盟,B项正确;

绍兴合议是在南宋时期,排除A项;

澶渊之盟是在北宋时期,排除C项;

凉州会谈是藏族和蒙古族两位代表性的杰出人物萨迦班智达和阔端在凉州(今甘肃武威市)进行了具有深远历史影响的会谈。凉州会谈在中国的民族关系史和藏、蒙民族史上都写下了厚重的一笔,它奠定了西藏并入中国版图的基础,和材料内容不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 佛山模拟)中唐诗人元稹《法曲篇》云:“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”。白居易《时世妆》云:“元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风”。唐传奇《东城老父传》云:“今北胡与京师杂处,娶妻生子,长安中少年,有胡心矣”。这些主要体现出唐代( )

A.城市经济发展繁荣 B.多民族交融的趋势

C.胡汉矛盾得以解决 D.社会秩序和谐稳定

【分析】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】根据材料“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”“非华风”“今北胡与京师杂处”可知,唐诗和唐传奇中都有写到少数民族与汉族之间的交融,这些说明隋唐以来多民族的交融已成为不可阻挡的趋势,呈现出空前的盛况,B项正确;

材料未涉及唐朝城市经济繁荣的相关内容,不符合题意,排除A项;

“胡汉矛盾得以解决”与题干及史实不符,排除C项;

材料并未涉及社会秩序和谐稳定的相关内容,况且中唐以后的社会秩序并未稳定,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

18.(2024 重庆模拟)谭其骧先生指出:“中原人民南迁,其所由之途径,颇多可寻。……时邘沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地。淮域诸支流皆东南向,故河南人大都东南迁安徽,不由正南移湖北也。”材料说明( )

A.交通:影响人口迁徙的因素

B.集镇:古代交通发展的结果

C.战争:地域文化演变的推力

D.移民:江南地区开发的关键

【分析】本题考查中原人口外迁和经济重心南移,解答本题需要掌握经济重心南移的相关知识。

【解答】依据材料“中原人民南迁,其所由之途径……时邗沟已凿,穿通江、淮,故沟南端之江都及其对岸之镇江、武进,遂为山东及苏北移民之集合地”,可以看出北民南迁的途径基本是沿着运河以及河流走向进行迁移,可见交通对人口迁徙的作用影响较大,A项正确;

材料涉及的是人口迁徙,排除B项;

材料未涉及战争的作用,排除C项;

材料涉及的是人口迁徙的途径,未涉及对江南经济开发的作用,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查中原人口外迁和经济重心南移,旨在考查学生阅读和提取信息、把握材料主旨的能力和时空观念、历史解释的学科素养。

二.材料题(共1小题)

19.(2024 秦皇岛二模)阅读材料,完成下列要求。

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——摘编自葛剑雄《中国移民史》

(1)材料反映了(时期)的(历史事件)。

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。

【分析】(1)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的特征来解答。

(2)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的影响来解答。

(3)本题考查北民南下与江南地区的开发,要结合北民南下与江南地区的开发的特征来解答。

【解答】(1)本题是特点类材料分析题。时空是:古代中国。根据材料“成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。”可知,魏晋时期(西晋末东晋初),人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是:古代中国。背景:根据材料“元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。”结合所学知识,可以从西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动等方面说明。

(3)本题是影响类材料分析题。时空是:古代中国。影响:根据材料“元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。”结合所学知识,可以从促进了南方地区的经济开发;推动了经济重心的南移;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定等方面说明。

故答案为:

(1)魏晋时期(西晋末东晋初);人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)背景:西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动。(任答两点即可)

(3)影响:促进了南方地区的经济开发;推动了经济重心的南移;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定。(言之有理即可)

【点评】本题考查北民南下与江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进