【新课预习衔接】第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(含解析)2025-2026学年高一上学期历史必修统编版(2019)

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(含解析)2025-2026学年高一上学期历史必修统编版(2019) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 71.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 15:33:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一.选择题(共21小题)

1.(2024 益阳期末)唐朝酒肆广布,除卖酒菜肴外,酒肆乐舞往往是必备的业务,著名的“胡姬酒肆”就以独有的美酒、乐舞等异域风情吸引着时人。这体现唐朝( )

A.酒文化传承源远流长 B.商业经营理念的进步

C.粮食产量的丰足充盈 D.乐舞较高的商业价值

2.(2024 昌吉市校级期末)“国依兵而立,兵以食为命,食以漕为本,漕以河为依”。唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了唐时期( )

A.水路运输成为主要的交通形式

B.人工运河修建技术领先于世界

C.构建长安为中心的运河交通网

D.交通建设促进了国家统一稳定

3.(2024 江西月考)据唐代学者杜佑的记载,唐玄宗时期中央和地方统计有各种胥吏35万多。与官相比,胥吏无品无权,在官的指令下承办衙门中的具体事务;与民相比,胥吏是身处官府的公家人。唐代后期,地方州府的具体事务如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成。这表明唐代后期( )

A.中央权力已经明显下移

B.藩镇长官依靠胥吏对抗中央

C.基层社会秩序混乱不堪

D.胥吏是地方治理的重要力量

4.(2024 海淀区期末)当铺在魏晋南北朝时期兴起,唐朝时期取得了合法地位。清朝时期,钱庄大量出现,庄票普遍流行。从当铺到钱庄的发展表明( )

A.社会救助机构不断完善

B.信贷业务不断发展

C.商业契约意识开始形成

D.对外贸易逐渐繁盛

5.(2024春 重庆月考)元和十五年(820年),唐宪宗被宦官杀死。次年,成德、卢龙两镇发生兵变,河北三镇相继叛唐,其他藩镇也陆续恢复割据,“元和中兴”的统一局面遂告终结。导致这一现象的主要原因是( )

A.君主专制制度的衰落 B.牛李两党的激烈交锋

C.外戚宦官的交替干政 D.中央集权制度被破坏

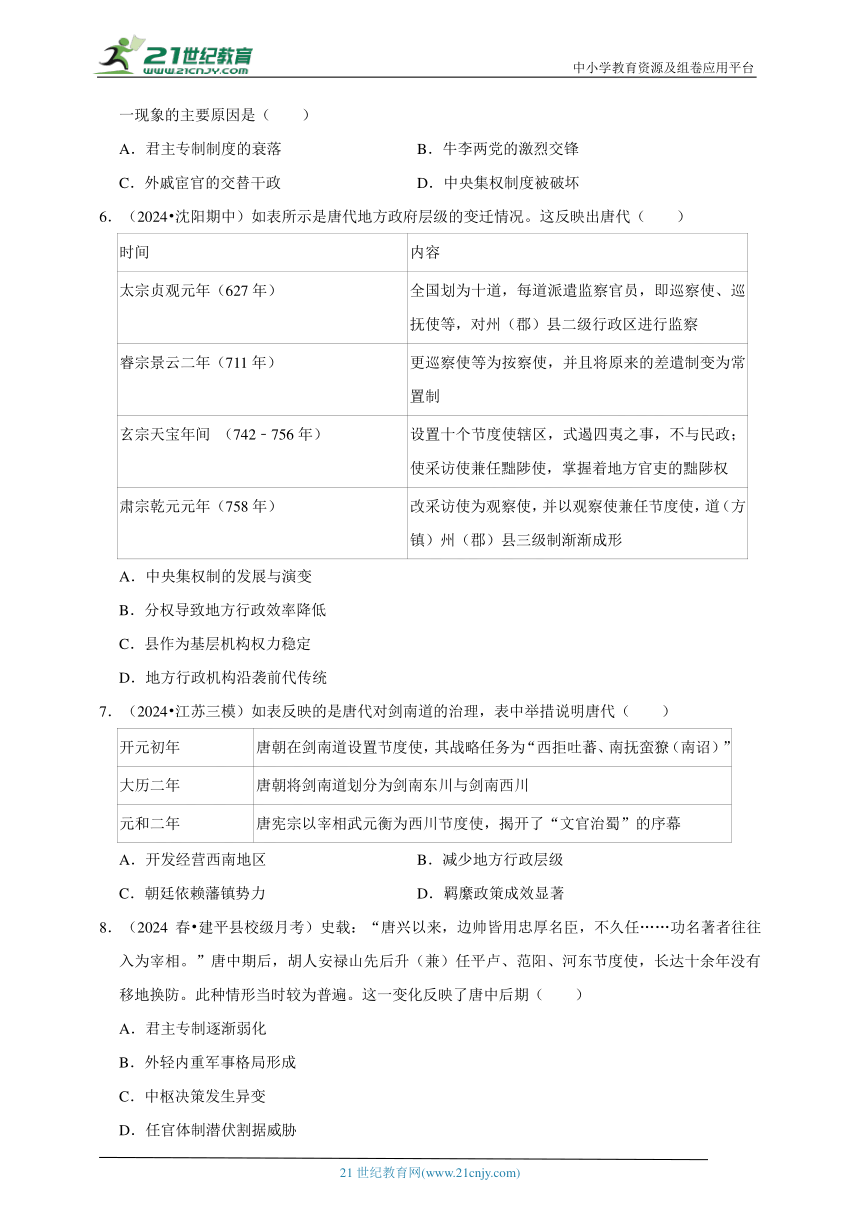

6.(2024 沈阳期中)如表所示是唐代地方政府层级的变迁情况。这反映出唐代( )

时间 内容

太宗贞观元年(627年) 全国划为十道,每道派遣监察官员,即巡察使、巡抚使等,对州(郡)县二级行政区进行监察

睿宗景云二年(711年) 更巡察使等为按察使,并且将原来的差遣制变为常置制

玄宗天宝年间 (742﹣756年) 设置十个节度使辖区,式遏四夷之事,不与民政;使采访使兼任黜陟使,掌握着地方官吏的黜陟权

肃宗乾元元年(758年) 改采访使为观察使,并以观察使兼任节度使,道(方镇)州(郡)县三级制渐渐成形

A.中央集权制的发展与演变

B.分权导致地方行政效率降低

C.县作为基层机构权力稳定

D.地方行政机构沿袭前代传统

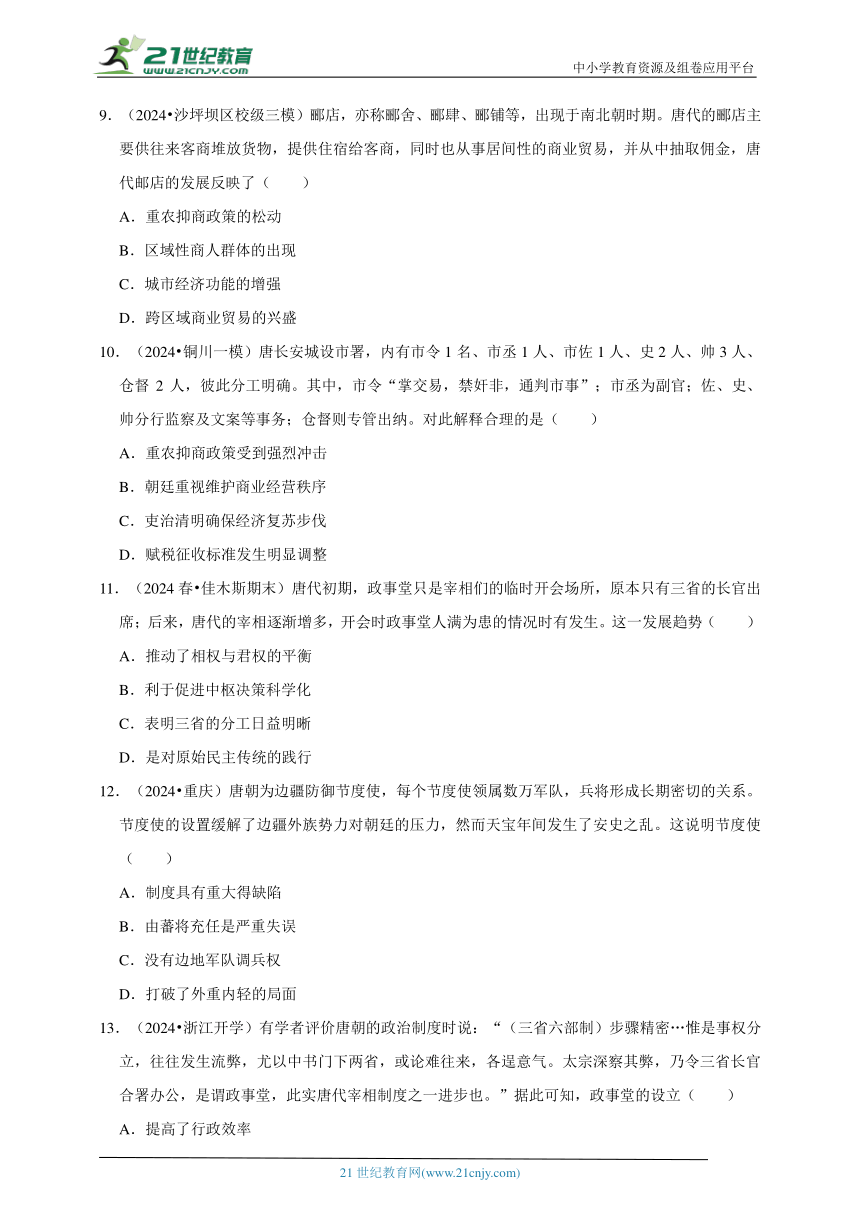

7.(2024 江苏三模)如表反映的是唐代对剑南道的治理,表中举措说明唐代( )

开元初年 唐朝在剑南道设置节度使,其战略任务为“西拒吐蕃、南抚蛮獠(南诏)”

大历二年 唐朝将剑南道划分为剑南东川与剑南西川

元和二年 唐宪宗以宰相武元衡为西川节度使,揭开了“文官治蜀”的序幕

A.开发经营西南地区 B.减少地方行政层级

C.朝廷依赖藩镇势力 D.羁縻政策成效显著

8.(2024春 建平县校级月考)史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化

B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变

D.任官体制潜伏割据威胁

9.(2024 沙坪坝区校级三模)郦店,亦称郦舍、郦肆、郦铺等,出现于南北朝时期。唐代的郦店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金,唐代邮店的发展反映了( )

A.重农抑商政策的松动

B.区域性商人群体的出现

C.城市经济功能的增强

D.跨区域商业贸易的兴盛

10.(2024 铜川一模)唐长安城设市署,内有市令1名、市丞1人、市佐1人、史2人、帅3人、仓督2人,彼此分工明确。其中,市令“掌交易,禁奸非,通判市事”;市丞为副官;佐、史、帅分行监察及文案等事务;仓督则专管出纳。对此解释合理的是( )

A.重农抑商政策受到强烈冲击

B.朝廷重视维护商业经营秩序

C.吏治清明确保经济复苏步伐

D.赋税征收标准发生明显调整

11.(2024春 佳木斯期末)唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

12.(2024 重庆)唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。节度使的设置缓解了边疆外族势力对朝廷的压力,然而天宝年间发生了安史之乱。这说明节度使( )

A.制度具有重大得缺陷

B.由蕃将充任是严重失误

C.没有边地军队调兵权

D.打破了外重内轻的局面

13.(2024 浙江开学)有学者评价唐朝的政治制度时说:“(三省六部制)步骤精密…惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。”据此可知,政事堂的设立( )

A.提高了行政效率

B.加强了君主专制

C.取代了中书门下的权力

D.促进了决策程序规范化

14.(2024春 邯郸期末)《新唐书》记载,安禄山任范阳节度使期间,他对“凡降蕃夷皆接以恩;有不服者,假兵胁制之;所得士,释缚给汤沐、衣服……禄山通夷语,躬自尉抚,皆释俘囚为战士,故其下乐输死”。这些记载可用于研究,盛唐时期( )

A.中央集权制度的异化 B.藩镇割据局面的持续

C.边疆民族交往的方式 D.社会平等观念的传播

15.(2024 江西二模)《后汉书 光武帝纪》中载,建武六年(公元30年)十二月癸巳,诏曰:“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制。”这表明该时期( )

A.文景之治推动了农业的发展

B.农民口赋税率得到较大减轻

C.官府依据财政状况调整田赋

D.均田制保障了国家税收稳定

16.(2024春 河东区期末)归纳概括是重要的历史学习方法之一,如图以下选项中主题与内容对应正确的是( )

序号 主题 内容

A 早期国家的制度建设 禅让制、井田制、郡县制

B 精耕细作的传统农业 刀耕火种、铁犁牛耕、郑国渠

C 赋役制度的发展演变 编户制度、租调制、两税法

D 不断完善的监察体系 御史大夫、十三州刺史、科举制

A.A B.B C.C D.D

17.(2024 沧州二模)唐代部分典籍对乡间私学的记述(部分)。

记述 出处

(开元二十一年敕令)许百姓任立私学,欲其寄州县受业者亦听 苏冕等《唐会要》

予于平水市(浙江会稽县东一乡间草市)中,见村校诸童,竞习诗。召而问之,皆对曰:“先生教我乐天(白居易)、微之(元慎)之诗” 元稹《白氏长庆集序》

(唐朝窦易直)家贫,就业村学教授 赵璘《因话录》

如表可用于说明,当时( )

A.社会文化环境宽松

B.科举选官制度渐趋完备

C.诗歌创作受到推崇

D.私学注重规范幼童行为

18.(2024 大连期末)杜牧在《冬至日寄小佳阿宜诗》中写道“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊。”这一现象出现的主要原因是( )

A.封建经济的高度繁荣

B.选官制对社会风气的导向

C.崇文抑武政策的实施

D.儒学主流意识形态的影响

19.(2024 菏泽模拟)“头会箕敛”在现代汉语中是形容赋税繁重的成语。史书记载:“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”下列赋税制度与其记载最为接近的是( )

A.口赋 B.“税民资” C.租调 D.“科差”

20.(2024 安徽开学)唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担。节度使的朝觐,唐肃宗至唐德宗时期表现为“不敢往,亦不敢叛”;黄巢起义后则表现为“称兵入朝,不由奏请”。这些变化表明唐代( )

A.外重内轻局势扭转 B.中央政权权威衰退

C.对边疆的控制弱化 D.地方治理日益混乱

21.(2024 北京)乾隆元年所纂《山东通志 田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是( )

①地丁合并征收

②丁银数额固定

③百姓赋役免除

④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

参考答案与试题解析

一.选择题(共21小题)

1.(2024 益阳期末)唐朝酒肆广布,除卖酒菜肴外,酒肆乐舞往往是必备的业务,著名的“胡姬酒肆”就以独有的美酒、乐舞等异域风情吸引着时人。这体现唐朝( )

A.酒文化传承源远流长 B.商业经营理念的进步

C.粮食产量的丰足充盈 D.乐舞较高的商业价值

【分析】本题考查了隋唐商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,唐朝的酒肆很多,为了吸引顾客,乐舞成了酒肆的必备业务,甚至为了让人眼前一新,以以独有异域风情吸引着时人,说明唐朝商人经营理念与时俱进,B项正确;

材料中未提及唐朝酒文化对前朝的传承,不能体现酒文化传承源远流长,排除A项;

材料中未提及粮食的产量,无法得知粮食产量是否丰足充盈,排除C项;

材料的主旨是唐朝的商人为了吸引顾客而想出许多新的经营方式,并非强调乐舞较高的商业价值,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2024 昌吉市校级期末)“国依兵而立,兵以食为命,食以漕为本,漕以河为依”。唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了唐时期( )

A.水路运输成为主要的交通形式

B.人工运河修建技术领先于世界

C.构建长安为中心的运河交通网

D.交通建设促进了国家统一稳定

【分析】本题考查唐朝巩固统治的措施,依据材料“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】根据题干“唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了‘奉长安文化为中心、仰东南财富以存立’的唐王朝的生命线”信息体现出出唐朝注重发展全国的交通网,有利于加强各地的联系,助推国家统一稳定,故D正确;

陆运才是主要交通形式,故排除A;

题干没有与世界比较,故排除B;

C项与主旨无关,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查巩固统治的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

3.(2024 江西月考)据唐代学者杜佑的记载,唐玄宗时期中央和地方统计有各种胥吏35万多。与官相比,胥吏无品无权,在官的指令下承办衙门中的具体事务;与民相比,胥吏是身处官府的公家人。唐代后期,地方州府的具体事务如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成。这表明唐代后期( )

A.中央权力已经明显下移

B.藩镇长官依靠胥吏对抗中央

C.基层社会秩序混乱不堪

D.胥吏是地方治理的重要力量

【分析】本题考查唐朝的中央集权制度,解答本题需要掌握唐朝的中央集权制度。

【解答】唐代后期,地方州府的具体事务,如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成,这表明胥吏成为地方治理的重要力量,故选D项;

胥吏在官的指令下承办衙门中的具体事务,这不等同中央权力下移,故排除A项;

胥吏无品无权,不足以成为对抗中央的倚仗,故排除B项;

材料没有涉及基层治理的效果,故排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查唐朝的中央集权制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.(2024 海淀区期末)当铺在魏晋南北朝时期兴起,唐朝时期取得了合法地位。清朝时期,钱庄大量出现,庄票普遍流行。从当铺到钱庄的发展表明( )

A.社会救助机构不断完善

B.信贷业务不断发展

C.商业契约意识开始形成

D.对外贸易逐渐繁盛

【分析】本题考查了隋唐商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料并结合所学可知,从当铺到钱庄的发展,反映了中国古代信贷业务的不断发展,B项正确;

当铺和钱庄都属于金融机构,不是社会救助机构,排除A项;

商业契约意识主要表现是契约的签订,材料没有契约的信息,与材料主旨不符,排除C项;

中国当铺和钱庄的发展是商品经济不断发展的结果,对外贸易的发展不是主要原因,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.(2024春 重庆月考)元和十五年(820年),唐宪宗被宦官杀死。次年,成德、卢龙两镇发生兵变,河北三镇相继叛唐,其他藩镇也陆续恢复割据,“元和中兴”的统一局面遂告终结。导致这一现象的主要原因是( )

A.君主专制制度的衰落 B.牛李两党的激烈交锋

C.外戚宦官的交替干政 D.中央集权制度被破坏

【分析】本题考查了唐朝的中央集权,需要学生掌握唐朝加强中央集权的内容和影响。

【解答】A.材料讲的是中央和地方权力的博弈,不是君主制度的衰落,故A项错误;

B.牛李党争是唐朝末年宦官专权、唐朝腐败衰落的集中表现,加深了唐朝后期的统治危机,不是此现象的主要原因,故B项错误;

C.外戚宦官的交替干政,不是此现象的主要原因,故C项错误;

D.根据材料“唐宪宗被宦官杀死”、“相继叛唐”、“其他藩镇也陆续恢复割据”可知唐朝晚期藩镇割据现象突出,节度使权力过大,严重威胁了中央的权力,削弱了中央集权,这些现象的主要原因是中央集权制度被破坏,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以唐朝的藩镇割据为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.(2024 沈阳期中)如表所示是唐代地方政府层级的变迁情况。这反映出唐代( )

时间 内容

太宗贞观元年(627年) 全国划为十道,每道派遣监察官员,即巡察使、巡抚使等,对州(郡)县二级行政区进行监察

睿宗景云二年(711年) 更巡察使等为按察使,并且将原来的差遣制变为常置制

玄宗天宝年间 (742﹣756年) 设置十个节度使辖区,式遏四夷之事,不与民政;使采访使兼任黜陟使,掌握着地方官吏的黜陟权

肃宗乾元元年(758年) 改采访使为观察使,并以观察使兼任节度使,道(方镇)州(郡)县三级制渐渐成形

A.中央集权制的发展与演变

B.分权导致地方行政效率降低

C.县作为基层机构权力稳定

D.地方行政机构沿袭前代传统

【分析】本题考查唐朝的中央集权,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】唐太宗时期分到对地方州县两级进行监察,加强了对地方的控制,之后临时差遣性质的监察官员变为常置,之后地方设节度使,伴随着节度使权力上升,形成道州县三级体制,唐朝地方制度的演变体现出中央集权制度的发展与演变,A项正确;

材料中分道对地方进行监察并非地方分权,且材料也没有体现地方制度与行政效率的关系,排除B项;

隋朝时期由州郡县三级改为郡县两级,但唐朝逐渐形成道州县三级体制,并非沿袭前代,排除D项;

材料至体现了县作为基层机构稳定,但没有体现县一级机构的权力,排除C项。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

7.(2024 江苏三模)如表反映的是唐代对剑南道的治理,表中举措说明唐代( )

开元初年 唐朝在剑南道设置节度使,其战略任务为“西拒吐蕃、南抚蛮獠(南诏)”

大历二年 唐朝将剑南道划分为剑南东川与剑南西川

元和二年 唐宪宗以宰相武元衡为西川节度使,揭开了“文官治蜀”的序幕

A.开发经营西南地区 B.减少地方行政层级

C.朝廷依赖藩镇势力 D.羁縻政策成效显著

【分析】本题考查唐朝的中央政权,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】从表格中可以看到,唐朝在开元初年就在剑南道设置了节度使,目的是“西拒吐蕃,南抚蛮獠”。这一举措显示了唐朝对西南地区进行军事和政治控制,同时也可能涉及对该地区的开发经营,A正确;表格中并没有提及减少地方行政层级的措施,因此B选项不正确;

虽然节度使在某种程度上可以视为一种藩镇势力,但表格中的举措并没有明确表明朝廷依赖藩镇势力,相反,唐朝通过设置节度使和进行区域划分,似乎是在加强中央对地方的控制,C选项错误;

羁縻政策是唐朝对边疆少数民族地区的一种管理政策,但表格中并没有直接提及羁縻政策或其成效,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝的中央政权,学生需掌握唐朝中央集权的内容及其影响。

8.(2024春 建平县校级月考)史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化

B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变

D.任官体制潜伏割据威胁

【分析】本题考查的唐朝的中央集权,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】安禄山等节度使多年未移地换防,这为他们培植私人势力创造了条件,且这些节度使多实力强劲,稍有异志,即酿大患,这说明唐中后期的任官体制潜伏割据威胁,D项正确;

材料中安禄山等久任边帅,势力较大,这在一定程度上会导致中央对地方的控制力下降,削弱中央集权,而并非削弱君主专制,排除A项;

材料并未反映唐朝内廷、边防戍卫增减情况,无法得出外轻内重军事格局形成的结论,排除B项;

材料主要反映的是唐朝任官体制的变化,没有反映中枢决策的变化,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查的是唐朝的中央集权,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

9.(2024 沙坪坝区校级三模)郦店,亦称郦舍、郦肆、郦铺等,出现于南北朝时期。唐代的郦店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金,唐代邮店的发展反映了( )

A.重农抑商政策的松动

B.区域性商人群体的出现

C.城市经济功能的增强

D.跨区域商业贸易的兴盛

【分析】本题考查隋唐时期的商业发展,解答本题需要结合隋唐时期的商业发展情况分析。

【解答】根据材料“唐代的邸店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金。”可知,唐朝的邸店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,说明当时跨区域商业贸易的兴盛,D项正确;

材料描述的商品经济的发达,没有体现政策信息,排除A项;

商帮的出现是在明朝时期,排除B项;

邸店并非是城市,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查隋唐时期的商业发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.(2024 铜川一模)唐长安城设市署,内有市令1名、市丞1人、市佐1人、史2人、帅3人、仓督2人,彼此分工明确。其中,市令“掌交易,禁奸非,通判市事”;市丞为副官;佐、史、帅分行监察及文案等事务;仓督则专管出纳。对此解释合理的是( )

A.重农抑商政策受到强烈冲击

B.朝廷重视维护商业经营秩序

C.吏治清明确保经济复苏步伐

D.赋税征收标准发生明显调整

【分析】本题考查了隋唐时期的商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】材料提到政府设市署,内有官员数人,对商业活动进行管理,因此可知朝廷重视维护商业经营秩序,B项正确;

“受到强烈冲击”不合史实,唐政府严格执行重农抑商政策,排除A项;

专制体制下,吏治不可能清明,排除C项;

“赋税征收标准”不合题意,与材料仅提及商业管理机构的增设相悖,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐时期的商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.(2024春 佳木斯期末)唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

【分析】本题考查的是隋唐三省六部制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】据本题材料信息得出主要结论:政事堂是三省长官联合办公之处,更多宰相的进入利于促进中枢决策科学化,B项正确;

“宰相逐渐增多”使得相权被削弱,加强了君权,不是平衡,排除A项;

三省六部制下,三省长官分工本来就明确,排除C项;

唐朝是封建专制社会,材料所述发展趋势加强了君权,不是“对原始民主传统的践行”,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是隋唐三省六部制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

12.(2024 重庆)唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。节度使的设置缓解了边疆外族势力对朝廷的压力,然而天宝年间发生了安史之乱。这说明节度使( )

A.制度具有重大得缺陷

B.由蕃将充任是严重失误

C.没有边地军队调兵权

D.打破了外重内轻的局面

【分析】本题考查的是唐朝的中央集权,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。”并结合所学可知,唐朝时,设置节度使,加强边防力量,赋予节度使较大权力,节度使最终尾大不掉,违背了初衷,削弱中央集权。随着唐朝的逐渐衰落以及节度使势力日益坐大,中央政府难以掌控住地方,故而演变为藩镇割据,可见节度使制度具有重大的缺陷,A项正确;

节度使本身是为了加强边防,也必须由蕃将充任,只是这一制度下,缺乏制衡和监督,排除B项;

节度使手中实权很大,具有边地军队调兵权,排除C项;

节度使加重了外重内轻的局面,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是唐朝的中央集权,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.(2024 浙江开学)有学者评价唐朝的政治制度时说:“(三省六部制)步骤精密…惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。”据此可知,政事堂的设立( )

A.提高了行政效率

B.加强了君主专制

C.取代了中书门下的权力

D.促进了决策程序规范化

【分析】本题考查的是隋唐三省六部制,解答本题需结合隋唐三省六部制的特征及意义进行分析。

【解答】根据材料“太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也”和所学可知,政事堂的出现,使三省长官共同办公,有效的防止三省之间相互扯皮的现象,进而提高行政效率,A项正确;

材料与加强君主专制无关,排除B项;

政事堂的设置是在三省体制的基础上,非取代了中书门下的权力,排除C项;

三省六部制下,已经促进了决策程序规范化,非政事堂的设置,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是隋唐三省六部制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

14.(2024春 邯郸期末)《新唐书》记载,安禄山任范阳节度使期间,他对“凡降蕃夷皆接以恩;有不服者,假兵胁制之;所得士,释缚给汤沐、衣服……禄山通夷语,躬自尉抚,皆释俘囚为战士,故其下乐输死”。这些记载可用于研究,盛唐时期( )

A.中央集权制度的异化 B.藩镇割据局面的持续

C.边疆民族交往的方式 D.社会平等观念的传播

【分析】本题考查唐朝的中央集权,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,因此,这些记载可用于研究盛唐时期边疆民族交往的方式,C项正确;

材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,未体现中央集权制度的异化,排除A项;

盛唐时期还未出现藩镇割据局面,排除B项;

材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,未涉及社会平等观念的传播,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.(2024 江西二模)《后汉书 光武帝纪》中载,建武六年(公元30年)十二月癸巳,诏曰:“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制。”这表明该时期( )

A.文景之治推动了农业的发展

B.农民口赋税率得到较大减轻

C.官府依据财政状况调整田赋

D.均田制保障了国家税收稳定

【分析】本题考查古代赋税制度,结合题干“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制”及中国古代赋税制度变化的历程进行回答。

【解答】根据材料“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制”可知,诏书的意思是:前些时候战事不息,国家经费不足,所以按十分之一收税,如今粮食储备增多,从现在起,各郡、各封国收取现有田地的田税,按三十分之一征税,恢复原来的制度。由此可知,田赋征收多少,是十税一、还是三十税一、主要看财政状况,C项正确;

光武帝刘秀是东汉开国皇帝,排除A项;

材料反映的是田赋,而非口赋即人头税,排除B项;

均田制是北魏开创的,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查古代赋税制度,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

16.(2024春 河东区期末)归纳概括是重要的历史学习方法之一,如图以下选项中主题与内容对应正确的是( )

序号 主题 内容

A 早期国家的制度建设 禅让制、井田制、郡县制

B 精耕细作的传统农业 刀耕火种、铁犁牛耕、郑国渠

C 赋役制度的发展演变 编户制度、租调制、两税法

D 不断完善的监察体系 御史大夫、十三州刺史、科举制

A.A B.B C.C D.D

【分析】本题考查的是古代赋税制度,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据所学可知,我国赋役制度的发展演变,经历了编户制度、租调制和两税法,C项正确;

郡县制,不属于早期国家的制度建设,排除A项;

刀耕火种,体现的是原始农业,并不是精耕细作的传统农业,排除B项;

科举制,是选官制度,并不是监察制度,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查的是古代赋税制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.(2024 沧州二模)唐代部分典籍对乡间私学的记述(部分)。

记述 出处

(开元二十一年敕令)许百姓任立私学,欲其寄州县受业者亦听 苏冕等《唐会要》

予于平水市(浙江会稽县东一乡间草市)中,见村校诸童,竞习诗。召而问之,皆对曰:“先生教我乐天(白居易)、微之(元慎)之诗” 元稹《白氏长庆集序》

(唐朝窦易直)家贫,就业村学教授 赵璘《因话录》

如表可用于说明,当时( )

A.社会文化环境宽松

B.科举选官制度渐趋完备

C.诗歌创作受到推崇

D.私学注重规范幼童行为

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据唐代典籍记载可知,统治者允许自由创办乡间私学并开展教学活动,体现了当时社会文化环境宽松,A项正确;

材料未涉及官员选拔,与科举制度无关,排除B项;

材料无法体现诗歌创作受到推崇,排除C项;

材料主要表述的是唐代乡间私学的发展状况,并未体现私学注重规范幼童行为,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.(2024 大连期末)杜牧在《冬至日寄小佳阿宜诗》中写道“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊。”这一现象出现的主要原因是( )

A.封建经济的高度繁荣

B.选官制对社会风气的导向

C.崇文抑武政策的实施

D.儒学主流意识形态的影响

【分析】本题考查科举制的影响,依据材料“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊”等信息并结合所学知识进行性。

【解答】材料“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊”信息体现在科举制实施的背景下,热衷读书求取功名的情景,故B正确;

A不符合题干主旨,排除;

C是宋朝的历史特点,排除;

D是无关项,排除。

故选:B。

【点评】本题考查了科举制的影响,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

19.(2024 菏泽模拟)“头会箕敛”在现代汉语中是形容赋税繁重的成语。史书记载:“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”下列赋税制度与其记载最为接近的是( )

A.口赋 B.“税民资” C.租调 D.“科差”

【分析】本题考查古代赋税制度,解答本题需要掌握古代赋税制度。

【解答】根据材料“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”可知,这是指的人头税,口赋是汉代向百姓征收的人头税,A项正确;

“税民资”是汉代向百姓征收的财产税,与材料信息不符,排除B项;

租调是汉代向百姓征收的田租和户调,与材料信息不符,排除C项;

“科差”是元代向百姓征收的差役,与材料信息不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查古代赋税制度,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

20.(2024 安徽开学)唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担。节度使的朝觐,唐肃宗至唐德宗时期表现为“不敢往,亦不敢叛”;黄巢起义后则表现为“称兵入朝,不由奏请”。这些变化表明唐代( )

A.外重内轻局势扭转 B.中央政权权威衰退

C.对边疆的控制弱化 D.地方治理日益混乱

【分析】本题考查元唐朝的中央集权,解答本题需要掌握唐朝的中央集权。

【解答】根据材料可知,唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担,节度使朝觐由“不敢往,亦不敢叛”到“称兵入朝,不由奏请”,这说明唐朝后期,地方节度使权力膨胀,中央政权权威衰退,B项正确;

唐朝晚期外重内轻局势并未扭转,排除A项;

材料未涉及对边疆的控制,排除C项;

材料强调的是唐朝后期中央政权权威衰退,未体现地方治理日益混乱,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查元唐朝的中央集权,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

21.(2024 北京)乾隆元年所纂《山东通志 田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是( )

①地丁合并征收

②丁银数额固定

③百姓赋役免除

④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

【分析】本题考查了古代赋税制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“今则滋生人丁已免其徭”“丁又编入地亩”“以‘田赋’总之“并结合所学知识可知,康熙后期实行“滋生人丁,永不加赋”政策,雍正时期实行了摊丁入亩政策,把丁税平均分摊到田赋中,地税和丁税合并征收,①②正确,A项正确;

材料仅体现征收方式的变化,百姓赋役并没有免除,排除③;摊丁入亩促使人身依附关系进一步松弛,排除④,排除B,C,D三项。

故选:A。

【点评】本题考查了古代赋税制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一.选择题(共21小题)

1.(2024 益阳期末)唐朝酒肆广布,除卖酒菜肴外,酒肆乐舞往往是必备的业务,著名的“胡姬酒肆”就以独有的美酒、乐舞等异域风情吸引着时人。这体现唐朝( )

A.酒文化传承源远流长 B.商业经营理念的进步

C.粮食产量的丰足充盈 D.乐舞较高的商业价值

2.(2024 昌吉市校级期末)“国依兵而立,兵以食为命,食以漕为本,漕以河为依”。唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了唐时期( )

A.水路运输成为主要的交通形式

B.人工运河修建技术领先于世界

C.构建长安为中心的运河交通网

D.交通建设促进了国家统一稳定

3.(2024 江西月考)据唐代学者杜佑的记载,唐玄宗时期中央和地方统计有各种胥吏35万多。与官相比,胥吏无品无权,在官的指令下承办衙门中的具体事务;与民相比,胥吏是身处官府的公家人。唐代后期,地方州府的具体事务如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成。这表明唐代后期( )

A.中央权力已经明显下移

B.藩镇长官依靠胥吏对抗中央

C.基层社会秩序混乱不堪

D.胥吏是地方治理的重要力量

4.(2024 海淀区期末)当铺在魏晋南北朝时期兴起,唐朝时期取得了合法地位。清朝时期,钱庄大量出现,庄票普遍流行。从当铺到钱庄的发展表明( )

A.社会救助机构不断完善

B.信贷业务不断发展

C.商业契约意识开始形成

D.对外贸易逐渐繁盛

5.(2024春 重庆月考)元和十五年(820年),唐宪宗被宦官杀死。次年,成德、卢龙两镇发生兵变,河北三镇相继叛唐,其他藩镇也陆续恢复割据,“元和中兴”的统一局面遂告终结。导致这一现象的主要原因是( )

A.君主专制制度的衰落 B.牛李两党的激烈交锋

C.外戚宦官的交替干政 D.中央集权制度被破坏

6.(2024 沈阳期中)如表所示是唐代地方政府层级的变迁情况。这反映出唐代( )

时间 内容

太宗贞观元年(627年) 全国划为十道,每道派遣监察官员,即巡察使、巡抚使等,对州(郡)县二级行政区进行监察

睿宗景云二年(711年) 更巡察使等为按察使,并且将原来的差遣制变为常置制

玄宗天宝年间 (742﹣756年) 设置十个节度使辖区,式遏四夷之事,不与民政;使采访使兼任黜陟使,掌握着地方官吏的黜陟权

肃宗乾元元年(758年) 改采访使为观察使,并以观察使兼任节度使,道(方镇)州(郡)县三级制渐渐成形

A.中央集权制的发展与演变

B.分权导致地方行政效率降低

C.县作为基层机构权力稳定

D.地方行政机构沿袭前代传统

7.(2024 江苏三模)如表反映的是唐代对剑南道的治理,表中举措说明唐代( )

开元初年 唐朝在剑南道设置节度使,其战略任务为“西拒吐蕃、南抚蛮獠(南诏)”

大历二年 唐朝将剑南道划分为剑南东川与剑南西川

元和二年 唐宪宗以宰相武元衡为西川节度使,揭开了“文官治蜀”的序幕

A.开发经营西南地区 B.减少地方行政层级

C.朝廷依赖藩镇势力 D.羁縻政策成效显著

8.(2024春 建平县校级月考)史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化

B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变

D.任官体制潜伏割据威胁

9.(2024 沙坪坝区校级三模)郦店,亦称郦舍、郦肆、郦铺等,出现于南北朝时期。唐代的郦店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金,唐代邮店的发展反映了( )

A.重农抑商政策的松动

B.区域性商人群体的出现

C.城市经济功能的增强

D.跨区域商业贸易的兴盛

10.(2024 铜川一模)唐长安城设市署,内有市令1名、市丞1人、市佐1人、史2人、帅3人、仓督2人,彼此分工明确。其中,市令“掌交易,禁奸非,通判市事”;市丞为副官;佐、史、帅分行监察及文案等事务;仓督则专管出纳。对此解释合理的是( )

A.重农抑商政策受到强烈冲击

B.朝廷重视维护商业经营秩序

C.吏治清明确保经济复苏步伐

D.赋税征收标准发生明显调整

11.(2024春 佳木斯期末)唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

12.(2024 重庆)唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。节度使的设置缓解了边疆外族势力对朝廷的压力,然而天宝年间发生了安史之乱。这说明节度使( )

A.制度具有重大得缺陷

B.由蕃将充任是严重失误

C.没有边地军队调兵权

D.打破了外重内轻的局面

13.(2024 浙江开学)有学者评价唐朝的政治制度时说:“(三省六部制)步骤精密…惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。”据此可知,政事堂的设立( )

A.提高了行政效率

B.加强了君主专制

C.取代了中书门下的权力

D.促进了决策程序规范化

14.(2024春 邯郸期末)《新唐书》记载,安禄山任范阳节度使期间,他对“凡降蕃夷皆接以恩;有不服者,假兵胁制之;所得士,释缚给汤沐、衣服……禄山通夷语,躬自尉抚,皆释俘囚为战士,故其下乐输死”。这些记载可用于研究,盛唐时期( )

A.中央集权制度的异化 B.藩镇割据局面的持续

C.边疆民族交往的方式 D.社会平等观念的传播

15.(2024 江西二模)《后汉书 光武帝纪》中载,建武六年(公元30年)十二月癸巳,诏曰:“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制。”这表明该时期( )

A.文景之治推动了农业的发展

B.农民口赋税率得到较大减轻

C.官府依据财政状况调整田赋

D.均田制保障了国家税收稳定

16.(2024春 河东区期末)归纳概括是重要的历史学习方法之一,如图以下选项中主题与内容对应正确的是( )

序号 主题 内容

A 早期国家的制度建设 禅让制、井田制、郡县制

B 精耕细作的传统农业 刀耕火种、铁犁牛耕、郑国渠

C 赋役制度的发展演变 编户制度、租调制、两税法

D 不断完善的监察体系 御史大夫、十三州刺史、科举制

A.A B.B C.C D.D

17.(2024 沧州二模)唐代部分典籍对乡间私学的记述(部分)。

记述 出处

(开元二十一年敕令)许百姓任立私学,欲其寄州县受业者亦听 苏冕等《唐会要》

予于平水市(浙江会稽县东一乡间草市)中,见村校诸童,竞习诗。召而问之,皆对曰:“先生教我乐天(白居易)、微之(元慎)之诗” 元稹《白氏长庆集序》

(唐朝窦易直)家贫,就业村学教授 赵璘《因话录》

如表可用于说明,当时( )

A.社会文化环境宽松

B.科举选官制度渐趋完备

C.诗歌创作受到推崇

D.私学注重规范幼童行为

18.(2024 大连期末)杜牧在《冬至日寄小佳阿宜诗》中写道“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊。”这一现象出现的主要原因是( )

A.封建经济的高度繁荣

B.选官制对社会风气的导向

C.崇文抑武政策的实施

D.儒学主流意识形态的影响

19.(2024 菏泽模拟)“头会箕敛”在现代汉语中是形容赋税繁重的成语。史书记载:“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”下列赋税制度与其记载最为接近的是( )

A.口赋 B.“税民资” C.租调 D.“科差”

20.(2024 安徽开学)唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担。节度使的朝觐,唐肃宗至唐德宗时期表现为“不敢往,亦不敢叛”;黄巢起义后则表现为“称兵入朝,不由奏请”。这些变化表明唐代( )

A.外重内轻局势扭转 B.中央政权权威衰退

C.对边疆的控制弱化 D.地方治理日益混乱

21.(2024 北京)乾隆元年所纂《山东通志 田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是( )

①地丁合并征收

②丁银数额固定

③百姓赋役免除

④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

参考答案与试题解析

一.选择题(共21小题)

1.(2024 益阳期末)唐朝酒肆广布,除卖酒菜肴外,酒肆乐舞往往是必备的业务,著名的“胡姬酒肆”就以独有的美酒、乐舞等异域风情吸引着时人。这体现唐朝( )

A.酒文化传承源远流长 B.商业经营理念的进步

C.粮食产量的丰足充盈 D.乐舞较高的商业价值

【分析】本题考查了隋唐商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,唐朝的酒肆很多,为了吸引顾客,乐舞成了酒肆的必备业务,甚至为了让人眼前一新,以以独有异域风情吸引着时人,说明唐朝商人经营理念与时俱进,B项正确;

材料中未提及唐朝酒文化对前朝的传承,不能体现酒文化传承源远流长,排除A项;

材料中未提及粮食的产量,无法得知粮食产量是否丰足充盈,排除C项;

材料的主旨是唐朝的商人为了吸引顾客而想出许多新的经营方式,并非强调乐舞较高的商业价值,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2024 昌吉市校级期末)“国依兵而立,兵以食为命,食以漕为本,漕以河为依”。唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了唐时期( )

A.水路运输成为主要的交通形式

B.人工运河修建技术领先于世界

C.构建长安为中心的运河交通网

D.交通建设促进了国家统一稳定

【分析】本题考查唐朝巩固统治的措施,依据材料“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】根据题干“唐朝在隋朝的基础上继续发展运河交通网,以连接长安、洛阳与江淮地区间的漕渠、汴水和淮南官河最重要,这一主干交通构成了‘奉长安文化为中心、仰东南财富以存立’的唐王朝的生命线”信息体现出出唐朝注重发展全国的交通网,有利于加强各地的联系,助推国家统一稳定,故D正确;

陆运才是主要交通形式,故排除A;

题干没有与世界比较,故排除B;

C项与主旨无关,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查巩固统治的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

3.(2024 江西月考)据唐代学者杜佑的记载,唐玄宗时期中央和地方统计有各种胥吏35万多。与官相比,胥吏无品无权,在官的指令下承办衙门中的具体事务;与民相比,胥吏是身处官府的公家人。唐代后期,地方州府的具体事务如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成。这表明唐代后期( )

A.中央权力已经明显下移

B.藩镇长官依靠胥吏对抗中央

C.基层社会秩序混乱不堪

D.胥吏是地方治理的重要力量

【分析】本题考查唐朝的中央集权制度,解答本题需要掌握唐朝的中央集权制度。

【解答】唐代后期,地方州府的具体事务,如赋税、劳役、赈灾等这类事关民生的事务主要由各种胥吏完成,这表明胥吏成为地方治理的重要力量,故选D项;

胥吏在官的指令下承办衙门中的具体事务,这不等同中央权力下移,故排除A项;

胥吏无品无权,不足以成为对抗中央的倚仗,故排除B项;

材料没有涉及基层治理的效果,故排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查唐朝的中央集权制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.(2024 海淀区期末)当铺在魏晋南北朝时期兴起,唐朝时期取得了合法地位。清朝时期,钱庄大量出现,庄票普遍流行。从当铺到钱庄的发展表明( )

A.社会救助机构不断完善

B.信贷业务不断发展

C.商业契约意识开始形成

D.对外贸易逐渐繁盛

【分析】本题考查了隋唐商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料并结合所学可知,从当铺到钱庄的发展,反映了中国古代信贷业务的不断发展,B项正确;

当铺和钱庄都属于金融机构,不是社会救助机构,排除A项;

商业契约意识主要表现是契约的签订,材料没有契约的信息,与材料主旨不符,排除C项;

中国当铺和钱庄的发展是商品经济不断发展的结果,对外贸易的发展不是主要原因,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.(2024春 重庆月考)元和十五年(820年),唐宪宗被宦官杀死。次年,成德、卢龙两镇发生兵变,河北三镇相继叛唐,其他藩镇也陆续恢复割据,“元和中兴”的统一局面遂告终结。导致这一现象的主要原因是( )

A.君主专制制度的衰落 B.牛李两党的激烈交锋

C.外戚宦官的交替干政 D.中央集权制度被破坏

【分析】本题考查了唐朝的中央集权,需要学生掌握唐朝加强中央集权的内容和影响。

【解答】A.材料讲的是中央和地方权力的博弈,不是君主制度的衰落,故A项错误;

B.牛李党争是唐朝末年宦官专权、唐朝腐败衰落的集中表现,加深了唐朝后期的统治危机,不是此现象的主要原因,故B项错误;

C.外戚宦官的交替干政,不是此现象的主要原因,故C项错误;

D.根据材料“唐宪宗被宦官杀死”、“相继叛唐”、“其他藩镇也陆续恢复割据”可知唐朝晚期藩镇割据现象突出,节度使权力过大,严重威胁了中央的权力,削弱了中央集权,这些现象的主要原因是中央集权制度被破坏,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以唐朝的藩镇割据为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

6.(2024 沈阳期中)如表所示是唐代地方政府层级的变迁情况。这反映出唐代( )

时间 内容

太宗贞观元年(627年) 全国划为十道,每道派遣监察官员,即巡察使、巡抚使等,对州(郡)县二级行政区进行监察

睿宗景云二年(711年) 更巡察使等为按察使,并且将原来的差遣制变为常置制

玄宗天宝年间 (742﹣756年) 设置十个节度使辖区,式遏四夷之事,不与民政;使采访使兼任黜陟使,掌握着地方官吏的黜陟权

肃宗乾元元年(758年) 改采访使为观察使,并以观察使兼任节度使,道(方镇)州(郡)县三级制渐渐成形

A.中央集权制的发展与演变

B.分权导致地方行政效率降低

C.县作为基层机构权力稳定

D.地方行政机构沿袭前代传统

【分析】本题考查唐朝的中央集权,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】唐太宗时期分到对地方州县两级进行监察,加强了对地方的控制,之后临时差遣性质的监察官员变为常置,之后地方设节度使,伴随着节度使权力上升,形成道州县三级体制,唐朝地方制度的演变体现出中央集权制度的发展与演变,A项正确;

材料中分道对地方进行监察并非地方分权,且材料也没有体现地方制度与行政效率的关系,排除B项;

隋朝时期由州郡县三级改为郡县两级,但唐朝逐渐形成道州县三级体制,并非沿袭前代,排除D项;

材料至体现了县作为基层机构稳定,但没有体现县一级机构的权力,排除C项。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

7.(2024 江苏三模)如表反映的是唐代对剑南道的治理,表中举措说明唐代( )

开元初年 唐朝在剑南道设置节度使,其战略任务为“西拒吐蕃、南抚蛮獠(南诏)”

大历二年 唐朝将剑南道划分为剑南东川与剑南西川

元和二年 唐宪宗以宰相武元衡为西川节度使,揭开了“文官治蜀”的序幕

A.开发经营西南地区 B.减少地方行政层级

C.朝廷依赖藩镇势力 D.羁縻政策成效显著

【分析】本题考查唐朝的中央政权,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】从表格中可以看到,唐朝在开元初年就在剑南道设置了节度使,目的是“西拒吐蕃,南抚蛮獠”。这一举措显示了唐朝对西南地区进行军事和政治控制,同时也可能涉及对该地区的开发经营,A正确;表格中并没有提及减少地方行政层级的措施,因此B选项不正确;

虽然节度使在某种程度上可以视为一种藩镇势力,但表格中的举措并没有明确表明朝廷依赖藩镇势力,相反,唐朝通过设置节度使和进行区域划分,似乎是在加强中央对地方的控制,C选项错误;

羁縻政策是唐朝对边疆少数民族地区的一种管理政策,但表格中并没有直接提及羁縻政策或其成效,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查唐朝的中央政权,学生需掌握唐朝中央集权的内容及其影响。

8.(2024春 建平县校级月考)史载:“唐兴以来,边帅皆用忠厚名臣,不久任……功名著者往往入为宰相。”唐中期后,胡人安禄山先后升(兼)任平卢、范阳、河东节度使,长达十余年没有移地换防。此种情形当时较为普遍。这一变化反映了唐中后期( )

A.君主专制逐渐弱化

B.外轻内重军事格局形成

C.中枢决策发生异变

D.任官体制潜伏割据威胁

【分析】本题考查的唐朝的中央集权,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】安禄山等节度使多年未移地换防,这为他们培植私人势力创造了条件,且这些节度使多实力强劲,稍有异志,即酿大患,这说明唐中后期的任官体制潜伏割据威胁,D项正确;

材料中安禄山等久任边帅,势力较大,这在一定程度上会导致中央对地方的控制力下降,削弱中央集权,而并非削弱君主专制,排除A项;

材料并未反映唐朝内廷、边防戍卫增减情况,无法得出外轻内重军事格局形成的结论,排除B项;

材料主要反映的是唐朝任官体制的变化,没有反映中枢决策的变化,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查的是唐朝的中央集权,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

9.(2024 沙坪坝区校级三模)郦店,亦称郦舍、郦肆、郦铺等,出现于南北朝时期。唐代的郦店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金,唐代邮店的发展反映了( )

A.重农抑商政策的松动

B.区域性商人群体的出现

C.城市经济功能的增强

D.跨区域商业贸易的兴盛

【分析】本题考查隋唐时期的商业发展,解答本题需要结合隋唐时期的商业发展情况分析。

【解答】根据材料“唐代的邸店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,并从中抽取佣金。”可知,唐朝的邸店主要供往来客商堆放货物,提供住宿给客商,同时也从事居间性的商业贸易,说明当时跨区域商业贸易的兴盛,D项正确;

材料描述的商品经济的发达,没有体现政策信息,排除A项;

商帮的出现是在明朝时期,排除B项;

邸店并非是城市,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查隋唐时期的商业发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

10.(2024 铜川一模)唐长安城设市署,内有市令1名、市丞1人、市佐1人、史2人、帅3人、仓督2人,彼此分工明确。其中,市令“掌交易,禁奸非,通判市事”;市丞为副官;佐、史、帅分行监察及文案等事务;仓督则专管出纳。对此解释合理的是( )

A.重农抑商政策受到强烈冲击

B.朝廷重视维护商业经营秩序

C.吏治清明确保经济复苏步伐

D.赋税征收标准发生明显调整

【分析】本题考查了隋唐时期的商业发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】材料提到政府设市署,内有官员数人,对商业活动进行管理,因此可知朝廷重视维护商业经营秩序,B项正确;

“受到强烈冲击”不合史实,唐政府严格执行重农抑商政策,排除A项;

专制体制下,吏治不可能清明,排除C项;

“赋税征收标准”不合题意,与材料仅提及商业管理机构的增设相悖,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了隋唐时期的商业发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.(2024春 佳木斯期末)唐代初期,政事堂只是宰相们的临时开会场所,原本只有三省的长官出席;后来,唐代的宰相逐渐增多,开会时政事堂人满为患的情况时有发生。这一发展趋势( )

A.推动了相权与君权的平衡

B.利于促进中枢决策科学化

C.表明三省的分工日益明晰

D.是对原始民主传统的践行

【分析】本题考查的是隋唐三省六部制,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】据本题材料信息得出主要结论:政事堂是三省长官联合办公之处,更多宰相的进入利于促进中枢决策科学化,B项正确;

“宰相逐渐增多”使得相权被削弱,加强了君权,不是平衡,排除A项;

三省六部制下,三省长官分工本来就明确,排除C项;

唐朝是封建专制社会,材料所述发展趋势加强了君权,不是“对原始民主传统的践行”,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查的是隋唐三省六部制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

12.(2024 重庆)唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。节度使的设置缓解了边疆外族势力对朝廷的压力,然而天宝年间发生了安史之乱。这说明节度使( )

A.制度具有重大得缺陷

B.由蕃将充任是严重失误

C.没有边地军队调兵权

D.打破了外重内轻的局面

【分析】本题考查的是唐朝的中央集权,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】根据材料“唐朝为边疆防御节度使,每个节度使领属数万军队,兵将形成长期密切的关系。”并结合所学可知,唐朝时,设置节度使,加强边防力量,赋予节度使较大权力,节度使最终尾大不掉,违背了初衷,削弱中央集权。随着唐朝的逐渐衰落以及节度使势力日益坐大,中央政府难以掌控住地方,故而演变为藩镇割据,可见节度使制度具有重大的缺陷,A项正确;

节度使本身是为了加强边防,也必须由蕃将充任,只是这一制度下,缺乏制衡和监督,排除B项;

节度使手中实权很大,具有边地军队调兵权,排除C项;

节度使加重了外重内轻的局面,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是唐朝的中央集权,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.(2024 浙江开学)有学者评价唐朝的政治制度时说:“(三省六部制)步骤精密…惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。”据此可知,政事堂的设立( )

A.提高了行政效率

B.加强了君主专制

C.取代了中书门下的权力

D.促进了决策程序规范化

【分析】本题考查的是隋唐三省六部制,解答本题需结合隋唐三省六部制的特征及意义进行分析。

【解答】根据材料“太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也”和所学可知,政事堂的出现,使三省长官共同办公,有效的防止三省之间相互扯皮的现象,进而提高行政效率,A项正确;

材料与加强君主专制无关,排除B项;

政事堂的设置是在三省体制的基础上,非取代了中书门下的权力,排除C项;

三省六部制下,已经促进了决策程序规范化,非政事堂的设置,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查的是隋唐三省六部制,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

14.(2024春 邯郸期末)《新唐书》记载,安禄山任范阳节度使期间,他对“凡降蕃夷皆接以恩;有不服者,假兵胁制之;所得士,释缚给汤沐、衣服……禄山通夷语,躬自尉抚,皆释俘囚为战士,故其下乐输死”。这些记载可用于研究,盛唐时期( )

A.中央集权制度的异化 B.藩镇割据局面的持续

C.边疆民族交往的方式 D.社会平等观念的传播

【分析】本题考查唐朝的中央集权,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,因此,这些记载可用于研究盛唐时期边疆民族交往的方式,C项正确;

材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,未体现中央集权制度的异化,排除A项;

盛唐时期还未出现藩镇割据局面,排除B项;

材料记载了安禄山处理蕃夷的方法和措施,未涉及社会平等观念的传播,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.(2024 江西二模)《后汉书 光武帝纪》中载,建武六年(公元30年)十二月癸巳,诏曰:“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制。”这表明该时期( )

A.文景之治推动了农业的发展

B.农民口赋税率得到较大减轻

C.官府依据财政状况调整田赋

D.均田制保障了国家税收稳定

【分析】本题考查古代赋税制度,结合题干“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制”及中国古代赋税制度变化的历程进行回答。

【解答】根据材料“顷者师旅未解,用度不足,故行什一之税。今军士屯田,粮储差积。其令郡国收见田租三十税一、如旧制”可知,诏书的意思是:前些时候战事不息,国家经费不足,所以按十分之一收税,如今粮食储备增多,从现在起,各郡、各封国收取现有田地的田税,按三十分之一征税,恢复原来的制度。由此可知,田赋征收多少,是十税一、还是三十税一、主要看财政状况,C项正确;

光武帝刘秀是东汉开国皇帝,排除A项;

材料反映的是田赋,而非口赋即人头税,排除B项;

均田制是北魏开创的,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查古代赋税制度,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

16.(2024春 河东区期末)归纳概括是重要的历史学习方法之一,如图以下选项中主题与内容对应正确的是( )

序号 主题 内容

A 早期国家的制度建设 禅让制、井田制、郡县制

B 精耕细作的传统农业 刀耕火种、铁犁牛耕、郑国渠

C 赋役制度的发展演变 编户制度、租调制、两税法

D 不断完善的监察体系 御史大夫、十三州刺史、科举制

A.A B.B C.C D.D

【分析】本题考查的是古代赋税制度,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据所学可知,我国赋役制度的发展演变,经历了编户制度、租调制和两税法,C项正确;

郡县制,不属于早期国家的制度建设,排除A项;

刀耕火种,体现的是原始农业,并不是精耕细作的传统农业,排除B项;

科举制,是选官制度,并不是监察制度,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查的是古代赋税制度,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

17.(2024 沧州二模)唐代部分典籍对乡间私学的记述(部分)。

记述 出处

(开元二十一年敕令)许百姓任立私学,欲其寄州县受业者亦听 苏冕等《唐会要》

予于平水市(浙江会稽县东一乡间草市)中,见村校诸童,竞习诗。召而问之,皆对曰:“先生教我乐天(白居易)、微之(元慎)之诗” 元稹《白氏长庆集序》

(唐朝窦易直)家贫,就业村学教授 赵璘《因话录》

如表可用于说明,当时( )

A.社会文化环境宽松

B.科举选官制度渐趋完备

C.诗歌创作受到推崇

D.私学注重规范幼童行为

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据唐代典籍记载可知,统治者允许自由创办乡间私学并开展教学活动,体现了当时社会文化环境宽松,A项正确;

材料未涉及官员选拔,与科举制度无关,排除B项;

材料无法体现诗歌创作受到推崇,排除C项;

材料主要表述的是唐代乡间私学的发展状况,并未体现私学注重规范幼童行为,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

18.(2024 大连期末)杜牧在《冬至日寄小佳阿宜诗》中写道“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊。”这一现象出现的主要原因是( )

A.封建经济的高度繁荣

B.选官制对社会风气的导向

C.崇文抑武政策的实施

D.儒学主流意识形态的影响

【分析】本题考查科举制的影响,依据材料“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊”等信息并结合所学知识进行性。

【解答】材料“一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。愿尔出门去,取官如驱羊”信息体现在科举制实施的背景下,热衷读书求取功名的情景,故B正确;

A不符合题干主旨,排除;

C是宋朝的历史特点,排除;

D是无关项,排除。

故选:B。

【点评】本题考查了科举制的影响,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

19.(2024 菏泽模拟)“头会箕敛”在现代汉语中是形容赋税繁重的成语。史书记载:“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”下列赋税制度与其记载最为接近的是( )

A.口赋 B.“税民资” C.租调 D.“科差”

【分析】本题考查古代赋税制度,解答本题需要掌握古代赋税制度。

【解答】根据材料“吏到其家,人头数数出谷,以箕敛之。”可知,这是指的人头税,口赋是汉代向百姓征收的人头税,A项正确;

“税民资”是汉代向百姓征收的财产税,与材料信息不符,排除B项;

租调是汉代向百姓征收的田租和户调,与材料信息不符,排除C项;

“科差”是元代向百姓征收的差役,与材料信息不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查古代赋税制度,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

20.(2024 安徽开学)唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担。节度使的朝觐,唐肃宗至唐德宗时期表现为“不敢往,亦不敢叛”;黄巢起义后则表现为“称兵入朝,不由奏请”。这些变化表明唐代( )

A.外重内轻局势扭转 B.中央政权权威衰退

C.对边疆的控制弱化 D.地方治理日益混乱

【分析】本题考查元唐朝的中央集权,解答本题需要掌握唐朝的中央集权。

【解答】根据材料可知,唐前期,地方长官的朝觐由州郡代表朝集使承担,安史之乱以后则由节度使承担,节度使朝觐由“不敢往,亦不敢叛”到“称兵入朝,不由奏请”,这说明唐朝后期,地方节度使权力膨胀,中央政权权威衰退,B项正确;

唐朝晚期外重内轻局势并未扭转,排除A项;

材料未涉及对边疆的控制,排除C项;

材料强调的是唐朝后期中央政权权威衰退,未体现地方治理日益混乱,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查元唐朝的中央集权,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

21.(2024 北京)乾隆元年所纂《山东通志 田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是( )

①地丁合并征收

②丁银数额固定

③百姓赋役免除

④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

【分析】本题考查了古代赋税制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“今则滋生人丁已免其徭”“丁又编入地亩”“以‘田赋’总之“并结合所学知识可知,康熙后期实行“滋生人丁,永不加赋”政策,雍正时期实行了摊丁入亩政策,把丁税平均分摊到田赋中,地税和丁税合并征收,①②正确,A项正确;

材料仅体现征收方式的变化,百姓赋役并没有免除,排除③;摊丁入亩促使人身依附关系进一步松弛,排除④,排除B,C,D三项。

故选:A。

【点评】本题考查了古代赋税制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进