10. 与尹师鲁第一书 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件44张PPT。导入新课欧阳修写这封信的目的是解答尹师鲁对欧阳修被贬后的心态的疑问。尹师鲁,欧阳修的挚友,一生怀才不遇,郁郁而终。他们是好友,两人先后被贬,尹洙在欧阳修被贬后,对欧阳修的情况有所不解,就写信询问。于是欧阳修便写下这封信回复他的询问。与尹师鲁第一书

(宋)欧阳修学习目标1.理解欧阳修高尚的精神境界,树立积极、乐观的态度。?

2.掌握常用文言词和特殊句式的用法,提高文言文的阅读能力。?

3.掌握文言断句的方法重点:1、特殊句式的积累?

2、从作者解答尹师鲁疑问的过程中进行作者积极人生观的探索题解: 这是一封朋友之间的书信。写于宋仁宗景禧三年(1036)秋。这一年尹洙因上书论救革新派人士范仲淹,先被贬至郢州。其后欧阳修因《与高司谏书》获罪,被贬夷陵县。这封信是到夷陵县后写的。欧阳修(1007—1072年),字永叔,号醉翁,又号六一居士,北宋人吉水人。24岁中进士,曾任枢密副使、参知政事,死后谥“文忠”。早年正直敢言,主张政治革新,晚年则趋于保守,反对王安石变法。欧阳修是我国文学史上很有影响的作家,他主张创作有内容的古文,反对浮靡的文风,散文创作很有成就,是北宋文学革新运动的领袖,为“唐宋八大家”之一。有《欧阳文忠公集》等。 尹师鲁,欧阳修的挚友,一生怀才不遇,郁郁而终。

他们是好友,两人同是被贬,尹洙在欧阳修被贬后,对欧阳修的情况有所不解,就写信询问。于是欧阳修便写下这封信回复他的询问。背景资料宋仁宗景佑三年,范仲淹直言政事,贬饶州。余靖、尹洙上书反对,也被贬逐。欧阳修在余靖家听到司谏高若讷讥讽范仲淹的话,义愤填膺,致书高若讷。高若讷将此信上奏朝廷,朝廷贬欧阳修为夷陵令。蔡襄于是作《四贤一不肖诗》,传诵一时。四贤,指范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修;一不肖,指高若讷。欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着温馨和理解,对于同遭贬的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。注意下列字词的读音

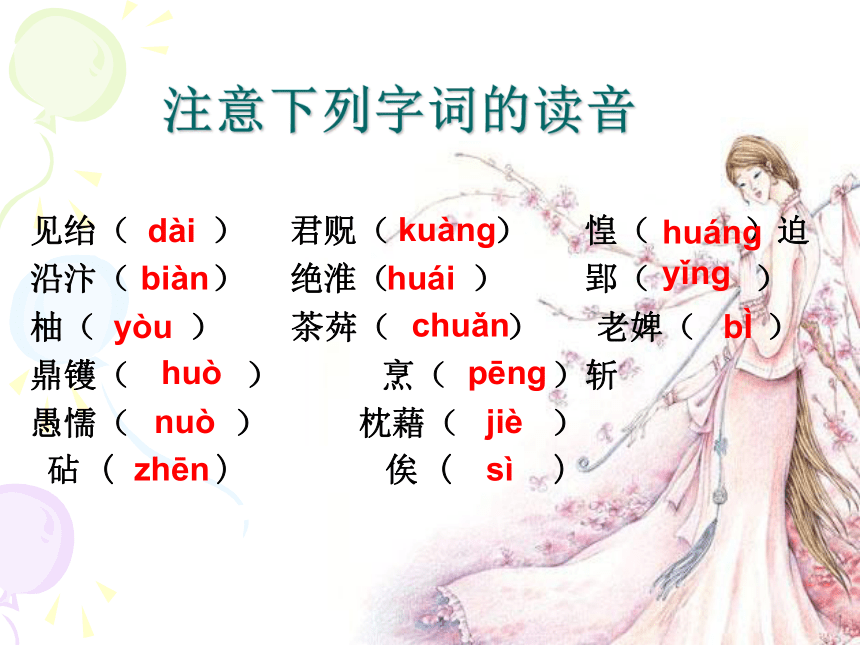

见绐( ) 君贶( ) 惶( )迫

沿汴( ) 绝淮( ) 郢( )

柚( ) 茶荈( ) 老婢( )

鼎镬( ) 烹( )斩

愚懦( ) 枕藉( )

砧 ( ) 俟 ( )

dàikuànghuángbiànhuáiyǐngyòubìhuòpēngjiènuòchuǎnzhēnsì基础积累 (一)实词

1.通假字

有义君子在傍通

傍,通“旁”。

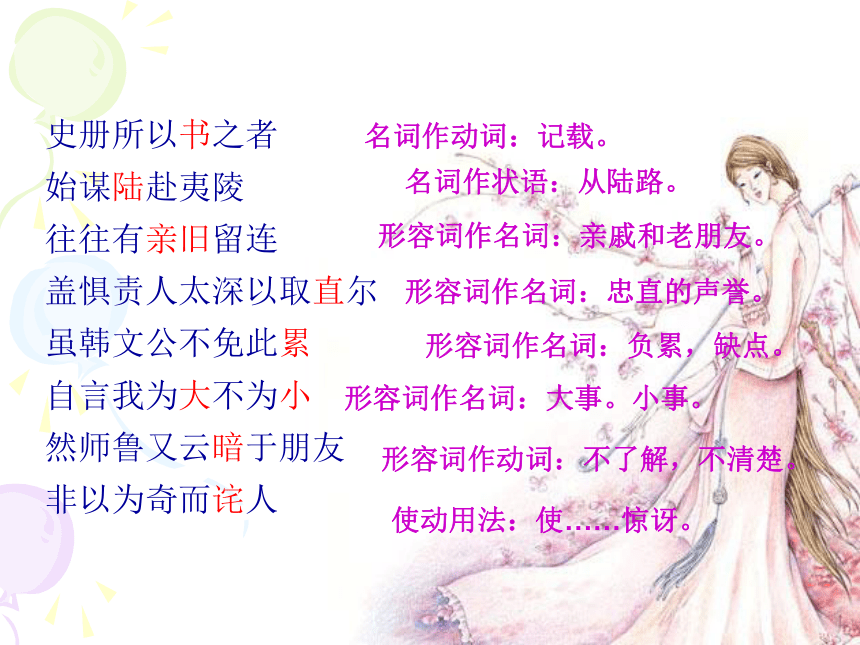

2.词类活用

但深托君贶因书道修意以西

名词作动词:往西出发。

布在世间,相师成风

名词作动词:遍布。模仿。

史册所以书之者

始谋陆赴夷陵

往往有亲旧留连

盖惧责人太深以取直尔

虽韩文公不免此累

自言我为大不为小

然师鲁又云暗于朋友

非以为奇而诧人名词作动词:记载。

名词作状语:从陆路。形容词作名词:亲戚和老朋友。形容词作名词:忠直的声誉。

形容词作名词:负累,缺点。

形容词作名词:大事。小事。形容词作动词:不了解,不清楚。使动用法:使……惊讶。3.古今义

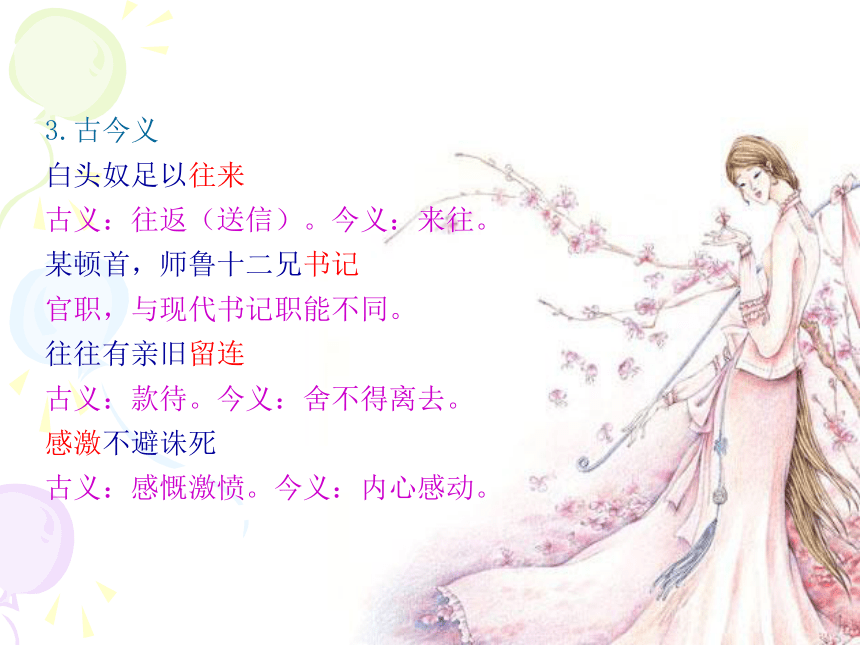

白头奴足以往来

古义:往返(送信)。今义:来往。

某顿首,师鲁十二兄书记

官职,与现代书记职能不同。

往往有亲旧留连

古义:款待。今义:舍不得离去。

感激不避诛死

古义:感慨激愤。今义:内心感动。(二)虚词

虚词的意义和用法

1.非以朋友待之也

颇有人以罪出不测见吊者

以大暑,又无马,乃作此行

方喜得作书以奉问

但深托君贶因书道修意以西 介词,把……当作。介词,用……身份。介词,因为,由于。连词,因为。连词,表目的,来,用来。2.昨日因参转运

但深托君贶因书道修意以西

善战者因其势而利导之

因驮黄檗人往

秦军解,因大破之 连词,因为。介词,趁着,顺便。介词,依照,根据。介词,经由,通过。副词,于是,就。课文研读1.本文的主旨和结构如何?主旨:

表现作者对挚友的关切之情;通过袒露对贬官的态度,表现了作者高尚的精神境界。1、欧阳修在信中主要是解答尹师鲁疑问,但解答疑问一直到哪一段才出现。

——第5段

2、那么开头那一大段文字主要写什么?

——叙家常

课文分为两部分

第一部分(1-4)叙述二人别后情形;

第二部分(5-8)推心置腹谈自己被贬后的思想。 思考: 某顿首,师鲁十二兄书记.前在京师相别时,约使人如河上.既受命,便遣白头奴出城,而还言不见舟矣.其夕,及得师鲁手简,乃知留船以待,怪不如约.方悟此奴懒去而见绐.顿首:叩头请安.古文书信常用语.

书记:办理文书及缮写工作的人员.

约:相约.吩咐

既:已经

如:到

白头奴:老仆人

及:等到

手简:书信

乃:才

见绐:被欺骗第一段:解释被骗失约。译文:

第一段:

我磕头请安,师鲁十二兄书记:前不久在京城分手的时候,你吩咐我派人到河边相送。我接受你的嘱托,派了一个老仆人出城相送,他回来却说没有见到你乘的船只。当天晚上,我收到了你亲手写的便条,才知道你停船在河边等待,怪我不派人相送赴约。我这才知道是那个仆人懒得前去送行,用谎话来使我受骗。

临行,台吏催苛百端,不比催师鲁人长者有礼,使人惶迫不知所为.是以又不留下书在京师,但深托君贶因书道修意以西. 始谋陆赴夷陵,以大暑,又无马,乃作此行.沿汴绝淮,泛大江,凡五千里,用一百一十程,才至荆南.在路无附书处,不知君贶曾作书道修意否? 是以:因此

但:只

以:“而”,表顺承

西:名词作动词,向西出发

陆:名词作状语,从陆路

以:因为

乃:才

凡:共

作书道修意否:写信时说明了我的心意没有第二段:心中挂念,不得修书第二段译文:

我动身之时,御史台的官员使出各种苛刻手段来催促我动身,比不上催你动身的人那么宽厚懂礼,因而使得我惶恐急迫,不知如何是好。因此,我没有在京城给你留下书信,只好再三托付王君(kuàng)给你写信顺带告之我的意思,接着就向西出发了。开始我想走陆路去夷陵,因为天气太热,又没有马匹,便只好走水路。我沿汴河前进,再渡过淮河,泛舟长江,一共五千里,经过一百一十天才到达江陵。途中没有寄信的地方,不知道君贶是否曾给你写信说明我的意思。 及来此问荆人,云去郢止两程,方喜得作书以奉问.又见家兄言:有人见师鲁过襄州,计今在郢久矣.师鲁欢戚不问可知,所渴欲问者,别后安否?及家人处之如何,莫苦相尤否? 六郎旧疾平否? 去:距离

止:“只”,仅仅

方:才

以:表目的,“来”

过:经过

计:估计

戚:忧愁、悲伤

处之如何:如何看待这件事

尤:责备,埋怨

平:痊愈第三段:喜得作书奉问第三段译文:

等我来到荆南后问明当地人,他们说距离郢州只有两天的路程,我这才高兴地赶快给你写信加以问候。又见到我哥,听他说:有人见到师鲁你经过襄州,算起来你已到达郢州很久了。师鲁你现在是高兴还是忧愁这不问我便能知道,急于问候的是,你分别后身体是否平安?以及家里人如何看待这件事,不会有人苦苦埋怨吧?六郎的病好了吗?

修行虽久,然江湖皆昔所游,往往有亲旧留连,又不遇恶风水.老母用术者言,果以此行为幸.又闻夷陵有米、面、鱼,如京洛,又有梨、栗、橘、柚、大笋、茶荈,皆可饮食,益相喜贺。昨日因参转运,作庭趋,始觉身是县令矣。其余皆如昔时。江湖:水路

往往:处处,到处

留连:逗留

闻:听说

作庭趋:作了下级参拜上级的礼节第四段:此行甚幸,让朋友勿挂。第四段译文:

我在路上走了好久,但这些水路都是我往日曾游历过的,处处有老朋友和亲戚加以款待,又没有遇见大风大浪。我的老母亲很相信算命先生的话,认为此次旅途一定是安宁顺利的,结果真是如此;又听说夷陵出产稻米、麦子、鲜鱼,就像开封、洛阳一样;还出产梨、栗子、柑橘、柚子、竹笋、茶叶等,都非常好吃,感到庆幸欣慰。昨天,因为去拜见转运使,行了下级对上级的参拜礼节,方觉得自己确实被贬这县令了。其他的倒是和过去的都一样。

师鲁简中言,疑修有自疑之意者,非他,盖惧责人太深以取直尔.今又思之,自决不复疑也.然师鲁又云暗于朋友,此似未知修心. 你给我的便条中说,担心我对自己的行为有些怀疑,其实倒没有别的事,(只是)害怕(落个)责备别人太重,以博取忠直的名声。现在我想清楚了,不再怀疑自己的所作所为。但是,你又说我对朋友不了解,你的这种看法好像不了解我的心。当与高书时,盖已知其非君子,发于极愤而切责之,非以朋友待之也.其所为何足惊骇?路中来,颇有人以罪出不测见吊者,此皆不知修心也.师鲁又云非忘亲,此又非也.得罪虽死,不为忘亲,此事须相见,可尽其说也。 第五段:答尹师鲁三疑当初给高若讷写信时,我已经知道他不是一个君子,因为非常气愤才深切地指责了他,并非把他当朋友看待的。他所作的事情又有什么值得我惊讶的呢?沿途有不少对于我获罪感到意外并加以安慰的人,其实他们都不了解我的心意。你又说我获罪连累母亲并非不孝,这又不对了,即使我获了死罪,也不能不孝啊。这件事还须见面之后,再详尽地恳谈了。阅读第5段,思考:本段中作者回答尹师鲁的几个疑问?各反映出作者什么态度?其核心内容是什么? 一“疑修有自疑之意者”

——“今而思之,自决不复疑也”

二疑欧阳修“暗于朋友”

——“此似未知修心”“非以朋友待之”

三疑欧阳修“非忘亲”

——“此又非也”、“此事须相见,可尽其说也”核心内容:在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。并无后悔之意。 五六十年来,天生此辈,沉默畏慎,布在世间,相师成风.忽见吾辈作此事,下至灶门老婢,亦相惊怪,交口议之.不知此事古人日日有也,但问所言当否而已.又有深相赏叹者,此亦是不惯见事人也。可嗟世人不见如往时事久矣!五六十年来,上天造就了这么一批人,怕事谨慎,(这些人)遍布全国,互相模仿形成风气。忽然见到我们做这种直言的事,以至就连做饭的老妪,也感到很惊异,互相议论。却不知道这种事古人天天都在做,(他们)仅仅关注是恰当还是不对罢了。还有人深深地赞叹我的行为,这也是见识不多的人。可叹如今世人不能见到像古人那样的所作所为很久了。往时砧斧鼎镬,皆是烹斩人之物,然士有死不失义,则趋而就之,与几席枕藉之无异.有义君子在傍,见有就死,知其当然,亦不甚叹赏也.史册所以书之者,盖特欲警后世愚懦者,使知事有当然而不得避尔,非以为奇事而诧人也.过去砧板、斧头、大鼎、大锅都是用来杀人的东西,可是有气节的人为了不失去大义,就上前去承受这些东西,跟赴宴、睡觉没有区别。坚持正义的人在旁边看到有人慷慨就义,知道他们应该这样,并不十分感叹。史书记载他们的原因,只是想要警戒后世愚蠢胆小的人,使人知道这些事应该这样做而不能逃避罢了,并不是把它当作奇事而使人感到惊诧。幸今世用刑至仁慈,无此物,使有而一人就之,不知作何等怪骇也.然吾辈亦自当绝口不可及前事也.居闲僻处,日知进道而已.此事不须言,然师鲁以修有自疑之言,要知修处之如何,故略道也.第六段:表义无反顾之心

所幸的是如今刑罚极为仁慈,没有这类刑具,假如有,有一个人敢于去受刑,不知大家要惊奇到什么地步。然而我们这些人也应当绝口不再谈以往的事了。(我)住在清静偏僻的地方,每天注意提高自身的道德修养。这些事本不必说,不过你信中认为我对自己的行为有所怀疑,需要了解我如何对待这次贬官,所以略微说说。 安道与予在楚州,谈祸福事甚详,安道亦以为然.俟到夷陵写去,然后得知修所以处之之心也.又常与安道言,每见前世有名人,当论事时,感激不避诛死,真若知义者,及到贬所,则戚戚怨嗟,有不堪之穷愁形于文字,其心欢戚无异庸人,虽韩文公不免此累.用此戒安道,慎勿作戚戚之文.余安道同我在楚州相遇,曾较详尽地讨论了人生的福祸,余安道也认为我们这次的行为是对的。等到夷陵后再写信给你,然后你就能知道我对这件事的态度。我又常对安道说,每当看到前代某些名人,他们讨论政事时感动发愤不怕杀头,真好像懂得大义,等到了贬谪的地方,就忧伤怨叹,有不能忍受困境的忧愁文字,他们的内心喜乐哀伤和普通人没什么两样,即使韩愈也免不了这个毛病。(我)用这种情况来告诫安道,叫他切莫写忧愁的文章。师鲁察修此语,则处之之心,又可知矣.近世人因言事亦有被贬者,然或傲逸狂醉,自言我为大不为小.故师鲁相别,自言益慎职,无饮酒.此事修今亦遵此语.咽喉自出京愈矣,至今不曾饮酒.到县后勤官,以惩洛中时懒慢矣. 第七段:表不以迁谪为意的情怀,决心在贬所勤官慎职。你考虑一下我这些话,那么我对这件事的态度,你就能够明白了。近代也有因为进谏被贬的人,然而有些人被贬后便放荡纵酒,自称只为大事而不拘小节。所以你和我分别时,我自己说要勤俭尽本职,不要饮酒。在这件事上我也遵照这句话。我咽喉的病出京城后就已经痊愈了,直到现在没喝酒。到夷陵县后勤于政事,来惩戒在洛阳时懒散的毛病。译文:夷陵有一条路,只须几天就可以到达郢州,能够靠仆人来来往往。秋天天气寒冷,千万要保重身体。不一一说了。欧阳修叩首。 夷陵有一路,只数日可至郢,白头奴足以往来。秋寒矣,千万保重。不宣。修顿首。 第八段:言轻意重,表达对朋友的关心。1、对于尹师鲁对作者与高若讷关系的误解,作者怎样予以解释的?

当与高书时,盖已知其非君子,发于极愤而切责之,非以朋友待之也。

2、对于四人被贬,而招致的众口议论,作者怎样看待?

五六十年来,天生此辈,沉默畏慎,布在世间,相师成风。疑问?可引用原文来回答:3、临别前,尹鲁曾怎样嘱托作者?作者又是怎样做的?

益慎职,无饮酒。至今不曾饮酒,到县后勤官,以惩洛中时懒慢矣。

4、欧阳修是怎样看待自己被贬的?

“得罪虽死,不为忘亲”,虽被贬,也须“居闲僻处,日知进道而已”;告诫他的志同道合者不要仿效那些“被贬者”。他自己严格要求自己,“至今不曾饮酒”,抱着既不悲观也不放纵自己的态度,还勉励同志“慎勿作戚戚之文”,要振作精神,充满积极向上的气概。

一是表现对贬官的态度,

他泰然面对被贬,不悲观不放纵,振作精神,严格要求自己,积极向上。

二是表现为对友情的珍重。

对挚友生活的关怀,反复的慰藉,细腻、亲切、充满人情味。全篇体现了欧阳修什么样的高尚的精神境界?

第一部分(1-4)

叙述二人别后情形

第二部分(5-7)

谈自己被贬后的思想

结尾:叮嘱友人保重不得相送

不得作书

作书奉问

此行甚幸答尹师鲁三疑

表义无反顾之心

表不以迁谪为意之情怀记叙议论记叙文章结构:课文小结 欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着漫馨和理解,对于同遭贬谪的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。课堂练习1、写出下列加红色字词的活用情况

始谋陆赴夷陵

非以为奇而诧人

2、写出下列句子中的句式特点

(1)方悟此奴懒去而见绐

(2)然师鲁又云暗于朋友

(3)其心欢戚无异庸人

(4)近世人因言事亦有被贬者从陆路,名作状

使……诧异

被动

介宾后置

省略

被动课堂练习3、下列加红色字的解释,错误的一项是( )

A 约使人如河上 如:如果

B 便遣白头奴出城 遣:派遣

C 及得鲁手简 简:信

D 怪不如约 怪:责怪

4、下列各句中“因”的用法不同的一项是( )

A 但深托君贶因书道修意以西

B 昨日因参转运

C 近世人因言事亦有被贬者

D 因无景观,不曾至A

到A

因书,写信时;

BCD,“因为”课堂练习5、下列加红色字的含义解释不正确的是( )

A 始觉身是县令矣 是:判断动词,是

B 然师鲁又云暗于朋友 暗:黑暗

C 以罪出不测见吊者 吊:慰问

D 俟到夷陵写去 俟:等到

6、下列加红色字的解释有误的是( )

A 非以朋友待之也 以:介词,用……的身份

B 以罪出不测见吊者 以:认为

C 但问所言当否而已 但:但是

D 使有而一人就之 使:假使B

不清楚C

仅仅第一题

命题意图:学习作者的概括能力与就事论理,言辞坚定又态度恳切的方法。

参考答案:全信有三答三疑,其核心内容在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。思考探究练习第二题

命题意图:体味朋友之间真挚坦率的情感,以平淡自然的笔调加以表现的方法。第三题:命题意图:掌握“使”字在文言文中的多种用法,尤其注意“使”字之后所省略的宾语

1.约使人如河上

2.使人惶迫不知所为

3.使知事有当然而不得避尔

4.使有而一人就之你吩咐我派人到河上相送。

因而使得我惶恐急忙不知如何是好。

使人知道这些事应该承担而不能逃避。

假如仍有这类刑具,有一个敢于触犯。第四题参考答案:

前日范希文贬官后,与足下相见于安道家。足下诋诮希文为人。予始闻之,疑是戏言;及见师鲁,亦说足下深非希文所为,然后其疑遂决。希文平生刚正、好学、通古今,其立朝有本末,天下所共知。今又以言事触宰相得罪。足下既不能为辨其非辜,又畏有识者之责己,遂随而诋之,以为当黜,是可怪也。夫人之性,刚果懦软,禀之于天,不可勉强。虽圣人亦不以不能责人之必能。今足下家有老母,身惜官位,惧饥寒而顾利禄,不敢一忤宰相以近刑祸,此乃庸人之常情,不过作一不才谏官尔。虽朝廷君子,亦将闵足下之不能,而不责以必能也。今乃不然,反昂然自得,了无愧畏,便毁其贤以为当黜,庶乎饰己不言之过。夫力所不敢为,乃愚者之不逮;以智文其过,此君子之贼也。

(宋)欧阳修学习目标1.理解欧阳修高尚的精神境界,树立积极、乐观的态度。?

2.掌握常用文言词和特殊句式的用法,提高文言文的阅读能力。?

3.掌握文言断句的方法重点:1、特殊句式的积累?

2、从作者解答尹师鲁疑问的过程中进行作者积极人生观的探索题解: 这是一封朋友之间的书信。写于宋仁宗景禧三年(1036)秋。这一年尹洙因上书论救革新派人士范仲淹,先被贬至郢州。其后欧阳修因《与高司谏书》获罪,被贬夷陵县。这封信是到夷陵县后写的。欧阳修(1007—1072年),字永叔,号醉翁,又号六一居士,北宋人吉水人。24岁中进士,曾任枢密副使、参知政事,死后谥“文忠”。早年正直敢言,主张政治革新,晚年则趋于保守,反对王安石变法。欧阳修是我国文学史上很有影响的作家,他主张创作有内容的古文,反对浮靡的文风,散文创作很有成就,是北宋文学革新运动的领袖,为“唐宋八大家”之一。有《欧阳文忠公集》等。 尹师鲁,欧阳修的挚友,一生怀才不遇,郁郁而终。

他们是好友,两人同是被贬,尹洙在欧阳修被贬后,对欧阳修的情况有所不解,就写信询问。于是欧阳修便写下这封信回复他的询问。背景资料宋仁宗景佑三年,范仲淹直言政事,贬饶州。余靖、尹洙上书反对,也被贬逐。欧阳修在余靖家听到司谏高若讷讥讽范仲淹的话,义愤填膺,致书高若讷。高若讷将此信上奏朝廷,朝廷贬欧阳修为夷陵令。蔡襄于是作《四贤一不肖诗》,传诵一时。四贤,指范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修;一不肖,指高若讷。欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着温馨和理解,对于同遭贬的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。注意下列字词的读音

见绐( ) 君贶( ) 惶( )迫

沿汴( ) 绝淮( ) 郢( )

柚( ) 茶荈( ) 老婢( )

鼎镬( ) 烹( )斩

愚懦( ) 枕藉( )

砧 ( ) 俟 ( )

dàikuànghuángbiànhuáiyǐngyòubìhuòpēngjiènuòchuǎnzhēnsì基础积累 (一)实词

1.通假字

有义君子在傍通

傍,通“旁”。

2.词类活用

但深托君贶因书道修意以西

名词作动词:往西出发。

布在世间,相师成风

名词作动词:遍布。模仿。

史册所以书之者

始谋陆赴夷陵

往往有亲旧留连

盖惧责人太深以取直尔

虽韩文公不免此累

自言我为大不为小

然师鲁又云暗于朋友

非以为奇而诧人名词作动词:记载。

名词作状语:从陆路。形容词作名词:亲戚和老朋友。形容词作名词:忠直的声誉。

形容词作名词:负累,缺点。

形容词作名词:大事。小事。形容词作动词:不了解,不清楚。使动用法:使……惊讶。3.古今义

白头奴足以往来

古义:往返(送信)。今义:来往。

某顿首,师鲁十二兄书记

官职,与现代书记职能不同。

往往有亲旧留连

古义:款待。今义:舍不得离去。

感激不避诛死

古义:感慨激愤。今义:内心感动。(二)虚词

虚词的意义和用法

1.非以朋友待之也

颇有人以罪出不测见吊者

以大暑,又无马,乃作此行

方喜得作书以奉问

但深托君贶因书道修意以西 介词,把……当作。介词,用……身份。介词,因为,由于。连词,因为。连词,表目的,来,用来。2.昨日因参转运

但深托君贶因书道修意以西

善战者因其势而利导之

因驮黄檗人往

秦军解,因大破之 连词,因为。介词,趁着,顺便。介词,依照,根据。介词,经由,通过。副词,于是,就。课文研读1.本文的主旨和结构如何?主旨:

表现作者对挚友的关切之情;通过袒露对贬官的态度,表现了作者高尚的精神境界。1、欧阳修在信中主要是解答尹师鲁疑问,但解答疑问一直到哪一段才出现。

——第5段

2、那么开头那一大段文字主要写什么?

——叙家常

课文分为两部分

第一部分(1-4)叙述二人别后情形;

第二部分(5-8)推心置腹谈自己被贬后的思想。 思考: 某顿首,师鲁十二兄书记.前在京师相别时,约使人如河上.既受命,便遣白头奴出城,而还言不见舟矣.其夕,及得师鲁手简,乃知留船以待,怪不如约.方悟此奴懒去而见绐.顿首:叩头请安.古文书信常用语.

书记:办理文书及缮写工作的人员.

约:相约.吩咐

既:已经

如:到

白头奴:老仆人

及:等到

手简:书信

乃:才

见绐:被欺骗第一段:解释被骗失约。译文:

第一段:

我磕头请安,师鲁十二兄书记:前不久在京城分手的时候,你吩咐我派人到河边相送。我接受你的嘱托,派了一个老仆人出城相送,他回来却说没有见到你乘的船只。当天晚上,我收到了你亲手写的便条,才知道你停船在河边等待,怪我不派人相送赴约。我这才知道是那个仆人懒得前去送行,用谎话来使我受骗。

临行,台吏催苛百端,不比催师鲁人长者有礼,使人惶迫不知所为.是以又不留下书在京师,但深托君贶因书道修意以西. 始谋陆赴夷陵,以大暑,又无马,乃作此行.沿汴绝淮,泛大江,凡五千里,用一百一十程,才至荆南.在路无附书处,不知君贶曾作书道修意否? 是以:因此

但:只

以:“而”,表顺承

西:名词作动词,向西出发

陆:名词作状语,从陆路

以:因为

乃:才

凡:共

作书道修意否:写信时说明了我的心意没有第二段:心中挂念,不得修书第二段译文:

我动身之时,御史台的官员使出各种苛刻手段来催促我动身,比不上催你动身的人那么宽厚懂礼,因而使得我惶恐急迫,不知如何是好。因此,我没有在京城给你留下书信,只好再三托付王君(kuàng)给你写信顺带告之我的意思,接着就向西出发了。开始我想走陆路去夷陵,因为天气太热,又没有马匹,便只好走水路。我沿汴河前进,再渡过淮河,泛舟长江,一共五千里,经过一百一十天才到达江陵。途中没有寄信的地方,不知道君贶是否曾给你写信说明我的意思。 及来此问荆人,云去郢止两程,方喜得作书以奉问.又见家兄言:有人见师鲁过襄州,计今在郢久矣.师鲁欢戚不问可知,所渴欲问者,别后安否?及家人处之如何,莫苦相尤否? 六郎旧疾平否? 去:距离

止:“只”,仅仅

方:才

以:表目的,“来”

过:经过

计:估计

戚:忧愁、悲伤

处之如何:如何看待这件事

尤:责备,埋怨

平:痊愈第三段:喜得作书奉问第三段译文:

等我来到荆南后问明当地人,他们说距离郢州只有两天的路程,我这才高兴地赶快给你写信加以问候。又见到我哥,听他说:有人见到师鲁你经过襄州,算起来你已到达郢州很久了。师鲁你现在是高兴还是忧愁这不问我便能知道,急于问候的是,你分别后身体是否平安?以及家里人如何看待这件事,不会有人苦苦埋怨吧?六郎的病好了吗?

修行虽久,然江湖皆昔所游,往往有亲旧留连,又不遇恶风水.老母用术者言,果以此行为幸.又闻夷陵有米、面、鱼,如京洛,又有梨、栗、橘、柚、大笋、茶荈,皆可饮食,益相喜贺。昨日因参转运,作庭趋,始觉身是县令矣。其余皆如昔时。江湖:水路

往往:处处,到处

留连:逗留

闻:听说

作庭趋:作了下级参拜上级的礼节第四段:此行甚幸,让朋友勿挂。第四段译文:

我在路上走了好久,但这些水路都是我往日曾游历过的,处处有老朋友和亲戚加以款待,又没有遇见大风大浪。我的老母亲很相信算命先生的话,认为此次旅途一定是安宁顺利的,结果真是如此;又听说夷陵出产稻米、麦子、鲜鱼,就像开封、洛阳一样;还出产梨、栗子、柑橘、柚子、竹笋、茶叶等,都非常好吃,感到庆幸欣慰。昨天,因为去拜见转运使,行了下级对上级的参拜礼节,方觉得自己确实被贬这县令了。其他的倒是和过去的都一样。

师鲁简中言,疑修有自疑之意者,非他,盖惧责人太深以取直尔.今又思之,自决不复疑也.然师鲁又云暗于朋友,此似未知修心. 你给我的便条中说,担心我对自己的行为有些怀疑,其实倒没有别的事,(只是)害怕(落个)责备别人太重,以博取忠直的名声。现在我想清楚了,不再怀疑自己的所作所为。但是,你又说我对朋友不了解,你的这种看法好像不了解我的心。当与高书时,盖已知其非君子,发于极愤而切责之,非以朋友待之也.其所为何足惊骇?路中来,颇有人以罪出不测见吊者,此皆不知修心也.师鲁又云非忘亲,此又非也.得罪虽死,不为忘亲,此事须相见,可尽其说也。 第五段:答尹师鲁三疑当初给高若讷写信时,我已经知道他不是一个君子,因为非常气愤才深切地指责了他,并非把他当朋友看待的。他所作的事情又有什么值得我惊讶的呢?沿途有不少对于我获罪感到意外并加以安慰的人,其实他们都不了解我的心意。你又说我获罪连累母亲并非不孝,这又不对了,即使我获了死罪,也不能不孝啊。这件事还须见面之后,再详尽地恳谈了。阅读第5段,思考:本段中作者回答尹师鲁的几个疑问?各反映出作者什么态度?其核心内容是什么? 一“疑修有自疑之意者”

——“今而思之,自决不复疑也”

二疑欧阳修“暗于朋友”

——“此似未知修心”“非以朋友待之”

三疑欧阳修“非忘亲”

——“此又非也”、“此事须相见,可尽其说也”核心内容:在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。并无后悔之意。 五六十年来,天生此辈,沉默畏慎,布在世间,相师成风.忽见吾辈作此事,下至灶门老婢,亦相惊怪,交口议之.不知此事古人日日有也,但问所言当否而已.又有深相赏叹者,此亦是不惯见事人也。可嗟世人不见如往时事久矣!五六十年来,上天造就了这么一批人,怕事谨慎,(这些人)遍布全国,互相模仿形成风气。忽然见到我们做这种直言的事,以至就连做饭的老妪,也感到很惊异,互相议论。却不知道这种事古人天天都在做,(他们)仅仅关注是恰当还是不对罢了。还有人深深地赞叹我的行为,这也是见识不多的人。可叹如今世人不能见到像古人那样的所作所为很久了。往时砧斧鼎镬,皆是烹斩人之物,然士有死不失义,则趋而就之,与几席枕藉之无异.有义君子在傍,见有就死,知其当然,亦不甚叹赏也.史册所以书之者,盖特欲警后世愚懦者,使知事有当然而不得避尔,非以为奇事而诧人也.过去砧板、斧头、大鼎、大锅都是用来杀人的东西,可是有气节的人为了不失去大义,就上前去承受这些东西,跟赴宴、睡觉没有区别。坚持正义的人在旁边看到有人慷慨就义,知道他们应该这样,并不十分感叹。史书记载他们的原因,只是想要警戒后世愚蠢胆小的人,使人知道这些事应该这样做而不能逃避罢了,并不是把它当作奇事而使人感到惊诧。幸今世用刑至仁慈,无此物,使有而一人就之,不知作何等怪骇也.然吾辈亦自当绝口不可及前事也.居闲僻处,日知进道而已.此事不须言,然师鲁以修有自疑之言,要知修处之如何,故略道也.第六段:表义无反顾之心

所幸的是如今刑罚极为仁慈,没有这类刑具,假如有,有一个人敢于去受刑,不知大家要惊奇到什么地步。然而我们这些人也应当绝口不再谈以往的事了。(我)住在清静偏僻的地方,每天注意提高自身的道德修养。这些事本不必说,不过你信中认为我对自己的行为有所怀疑,需要了解我如何对待这次贬官,所以略微说说。 安道与予在楚州,谈祸福事甚详,安道亦以为然.俟到夷陵写去,然后得知修所以处之之心也.又常与安道言,每见前世有名人,当论事时,感激不避诛死,真若知义者,及到贬所,则戚戚怨嗟,有不堪之穷愁形于文字,其心欢戚无异庸人,虽韩文公不免此累.用此戒安道,慎勿作戚戚之文.余安道同我在楚州相遇,曾较详尽地讨论了人生的福祸,余安道也认为我们这次的行为是对的。等到夷陵后再写信给你,然后你就能知道我对这件事的态度。我又常对安道说,每当看到前代某些名人,他们讨论政事时感动发愤不怕杀头,真好像懂得大义,等到了贬谪的地方,就忧伤怨叹,有不能忍受困境的忧愁文字,他们的内心喜乐哀伤和普通人没什么两样,即使韩愈也免不了这个毛病。(我)用这种情况来告诫安道,叫他切莫写忧愁的文章。师鲁察修此语,则处之之心,又可知矣.近世人因言事亦有被贬者,然或傲逸狂醉,自言我为大不为小.故师鲁相别,自言益慎职,无饮酒.此事修今亦遵此语.咽喉自出京愈矣,至今不曾饮酒.到县后勤官,以惩洛中时懒慢矣. 第七段:表不以迁谪为意的情怀,决心在贬所勤官慎职。你考虑一下我这些话,那么我对这件事的态度,你就能够明白了。近代也有因为进谏被贬的人,然而有些人被贬后便放荡纵酒,自称只为大事而不拘小节。所以你和我分别时,我自己说要勤俭尽本职,不要饮酒。在这件事上我也遵照这句话。我咽喉的病出京城后就已经痊愈了,直到现在没喝酒。到夷陵县后勤于政事,来惩戒在洛阳时懒散的毛病。译文:夷陵有一条路,只须几天就可以到达郢州,能够靠仆人来来往往。秋天天气寒冷,千万要保重身体。不一一说了。欧阳修叩首。 夷陵有一路,只数日可至郢,白头奴足以往来。秋寒矣,千万保重。不宣。修顿首。 第八段:言轻意重,表达对朋友的关心。1、对于尹师鲁对作者与高若讷关系的误解,作者怎样予以解释的?

当与高书时,盖已知其非君子,发于极愤而切责之,非以朋友待之也。

2、对于四人被贬,而招致的众口议论,作者怎样看待?

五六十年来,天生此辈,沉默畏慎,布在世间,相师成风。疑问?可引用原文来回答:3、临别前,尹鲁曾怎样嘱托作者?作者又是怎样做的?

益慎职,无饮酒。至今不曾饮酒,到县后勤官,以惩洛中时懒慢矣。

4、欧阳修是怎样看待自己被贬的?

“得罪虽死,不为忘亲”,虽被贬,也须“居闲僻处,日知进道而已”;告诫他的志同道合者不要仿效那些“被贬者”。他自己严格要求自己,“至今不曾饮酒”,抱着既不悲观也不放纵自己的态度,还勉励同志“慎勿作戚戚之文”,要振作精神,充满积极向上的气概。

一是表现对贬官的态度,

他泰然面对被贬,不悲观不放纵,振作精神,严格要求自己,积极向上。

二是表现为对友情的珍重。

对挚友生活的关怀,反复的慰藉,细腻、亲切、充满人情味。全篇体现了欧阳修什么样的高尚的精神境界?

第一部分(1-4)

叙述二人别后情形

第二部分(5-7)

谈自己被贬后的思想

结尾:叮嘱友人保重不得相送

不得作书

作书奉问

此行甚幸答尹师鲁三疑

表义无反顾之心

表不以迁谪为意之情怀记叙议论记叙文章结构:课文小结 欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着漫馨和理解,对于同遭贬谪的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。课堂练习1、写出下列加红色字词的活用情况

始谋陆赴夷陵

非以为奇而诧人

2、写出下列句子中的句式特点

(1)方悟此奴懒去而见绐

(2)然师鲁又云暗于朋友

(3)其心欢戚无异庸人

(4)近世人因言事亦有被贬者从陆路,名作状

使……诧异

被动

介宾后置

省略

被动课堂练习3、下列加红色字的解释,错误的一项是( )

A 约使人如河上 如:如果

B 便遣白头奴出城 遣:派遣

C 及得鲁手简 简:信

D 怪不如约 怪:责怪

4、下列各句中“因”的用法不同的一项是( )

A 但深托君贶因书道修意以西

B 昨日因参转运

C 近世人因言事亦有被贬者

D 因无景观,不曾至A

到A

因书,写信时;

BCD,“因为”课堂练习5、下列加红色字的含义解释不正确的是( )

A 始觉身是县令矣 是:判断动词,是

B 然师鲁又云暗于朋友 暗:黑暗

C 以罪出不测见吊者 吊:慰问

D 俟到夷陵写去 俟:等到

6、下列加红色字的解释有误的是( )

A 非以朋友待之也 以:介词,用……的身份

B 以罪出不测见吊者 以:认为

C 但问所言当否而已 但:但是

D 使有而一人就之 使:假使B

不清楚C

仅仅第一题

命题意图:学习作者的概括能力与就事论理,言辞坚定又态度恳切的方法。

参考答案:全信有三答三疑,其核心内容在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。思考探究练习第二题

命题意图:体味朋友之间真挚坦率的情感,以平淡自然的笔调加以表现的方法。第三题:命题意图:掌握“使”字在文言文中的多种用法,尤其注意“使”字之后所省略的宾语

1.约使人如河上

2.使人惶迫不知所为

3.使知事有当然而不得避尔

4.使有而一人就之你吩咐我派人到河上相送。

因而使得我惶恐急忙不知如何是好。

使人知道这些事应该承担而不能逃避。

假如仍有这类刑具,有一个敢于触犯。第四题参考答案:

前日范希文贬官后,与足下相见于安道家。足下诋诮希文为人。予始闻之,疑是戏言;及见师鲁,亦说足下深非希文所为,然后其疑遂决。希文平生刚正、好学、通古今,其立朝有本末,天下所共知。今又以言事触宰相得罪。足下既不能为辨其非辜,又畏有识者之责己,遂随而诋之,以为当黜,是可怪也。夫人之性,刚果懦软,禀之于天,不可勉强。虽圣人亦不以不能责人之必能。今足下家有老母,身惜官位,惧饥寒而顾利禄,不敢一忤宰相以近刑祸,此乃庸人之常情,不过作一不才谏官尔。虽朝廷君子,亦将闵足下之不能,而不责以必能也。今乃不然,反昂然自得,了无愧畏,便毁其贤以为当黜,庶乎饰己不言之过。夫力所不敢为,乃愚者之不逮;以智文其过,此君子之贼也。