10. 与尹师鲁第一书 课件 (6)

图片预览

文档简介

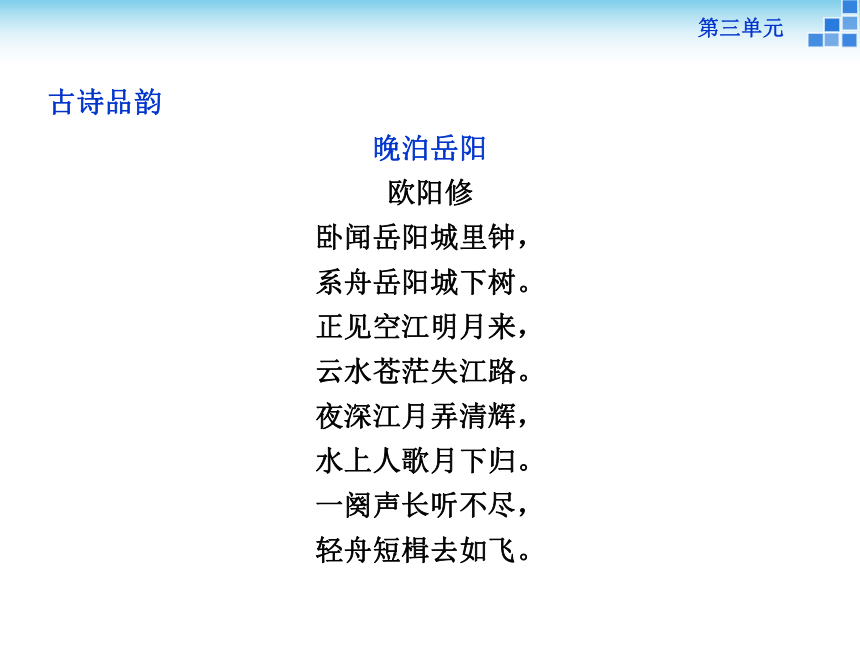

课件57张PPT。10 与尹师鲁第一书第三单元第三单元古诗品韵

晚泊岳阳

欧阳修

卧闻岳阳城里钟,

系舟岳阳城下树。

正见空江明月来,

云水苍茫失江路。

夜深江月弄清辉,

水上人歌月下归。

一阕声长听不尽,

轻舟短楫去如飞。第三单元【赏析】 全篇以叙述起笔,“卧闻”二字,从容不迫,纡徐而来,显得悠然自适,并点明是途经暂泊。“城里”“城下”,为全诗紧要处。系舟城下,“城里”之事当然不知,所以首句仅仅以悠闲笔调轻轻带过,但那钟声却有无限韵味,耐人思索。“空江”二字,固然指洞庭湖口空旷开阔的景象,也暗示了作者刚从遐想中醒来时的一片茫然之情。对一个羁旅中人来说,这“一阕”歌声将引起多少思绪,难怪作者要“听不尽”了。这首诗写旅中思归,深藏不露;只是句句写景,然景中自有缕缕情思。以“城里钟”起,以月下歌止,拓前展后,留下足以使人驰骋想象的空间,同时以有意之“听”照应无意之“闻”,表现了感情的变化。全诗语句平易流畅,情意深婉曲折。第三单元【思考】 这首诗歌在写景抒情上具有怎样的特点?请简要分析。

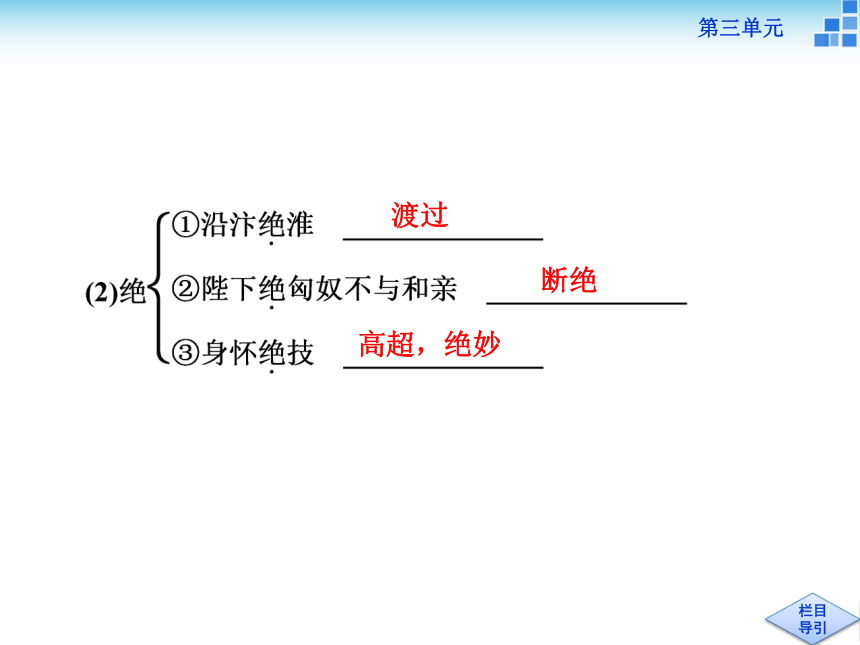

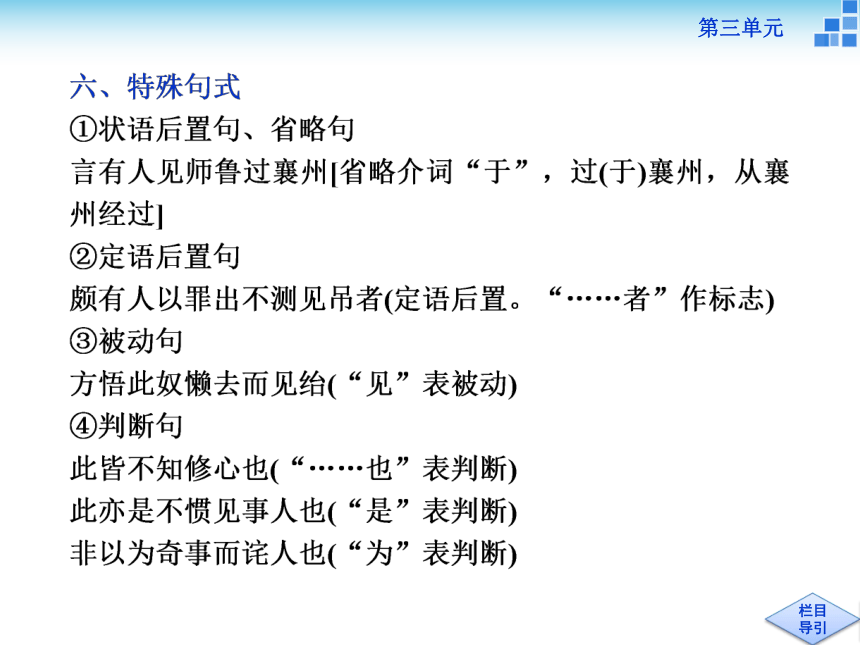

【提示】 画线部分为思考答案。止,通“只”,只有副词,幸而名词,幸运动词,宠幸副词,侥幸动词,希望渡过断绝高超,绝妙往,到……去按照像,如同假如名词作状语,从陆路使动用法,使……诧异名词作状语,每天有德行。改正。水路。感动发愤。[作者卡片]

见《六一居士传》一文此栏目。

[写作背景]

宋仁宗景祐三年,范仲淹直言政事,贬饶州。余靖、尹洙上书反

对,也被贬逐。欧阳修在余靖家听到司谏高若讷讥讽范仲淹的

话,义愤填膺,致书高若讷。高若讷将此信上奏朝廷,朝廷

贬欧阳修为夷陵令。蔡襄于是作《四贤一不肖诗》(四贤,指

范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修;一不肖,指高若讷),传诵一

时。欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着温馨和理解,对于同遭贬的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。1.全信有几答几疑?其核心内容是什么?

[我的理解] 全信有三答三疑,一疑“修有自疑之意者”——“今而思之,自决不复疑也”;二疑欧阳修“暗于朋友”——“此似未知修心”;三疑欧阳修“非忘亲”——“此又非也”“此事须相见,可尽其说也”。其核心内容在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。2.从哪些地方可以看出欧阳修对待被贬的态度?在这封信中,你读到了作者与尹师鲁之间怎样的感情?

[我的理解] 从这些地方可以看出欧阳修对待被贬的态度:①认为“得罪虽死,不为忘亲”;②对史书记载义士事迹的看法,警后世愚懦者,使知事有当然而不得避尔;③虽被贬,也须“居闲僻处,日知进道而已”;④告诫朋友“慎勿作戚戚之文”。⑤“自言益慎职,无饮酒”。从这封信中可以看出两人之间 深厚的友谊。从作者对挚友生活的关怀、反复的慰藉之中,不难看出其中充满了浓郁的人间真情。3.这是欧阳修被贬到夷陵县之后写给挚友尹师鲁的一封信,在这封信中,作者是怎样逐层表露自己心情的?

[我的理解] 信的开始,写相送失约的原因,写没有见面的遗憾。第二、三段写没能给友人写信的原因,还有对尹洙及其家人的关切之问。第四段写自己行程平安的愉快心情。第五段主要回答尹师鲁的疑问。以此表明心志。在第六段表明自己既不屑做“戚戚怨嗟”之人,也不愿做“傲逸狂醉”之人。无论是什么内容,作者都从容道来,文字没有一点悲怨之情。对此次被贬,作者没有抱怨,可见他对贬官一事不忧不惧,淡定从容,处之泰然。1.笔调平易自然,语言亲切委婉

此文中不见欧阳修一贯的豪壮磅礴的气势,不见大开大合的曲

折,而代之以反复亲切的慰藉、叮咛,细腻入微的表白、鼓

励。作者在文中共用了12个“也”字,使行文非常自然、平

易,语气格外舒缓从容,拉家常,叙衷肠,直抒胸臆,委婉

动听。作者的措辞也非常注意亲切平易,选用了不少日常生

活用词,这些词语浅白、通俗,可想见作者在写此信时其神

态是那么的松弛、自然。另外,作者多用松弛自由的散句,

便于明白流畅地表情达意,也增添了行文的平易自然。2.珍重友情,充满人情

作者于信的开头几段详尽地叙述了自己关切、思念师鲁的心情,他对未能如约相送而遗憾;行程中没有寄信之处不能与师鲁通信而牵挂;本人到荆南后又急于打听师鲁任所郢州的情况;他迫不及待地要“问候”师鲁,打听对方“别后安否?及家人处之如何,莫苦相尤否?六郎旧疾平否?”这些看似生活中的日常琐事,却表现了作者对挚友的生活的关怀,反复的慰藉,细腻、亲切,充满了人情味。《与尹师鲁第一书》是一封朋友之间的书信。作者从分别时自己受骗失约说起,详尽地叙述了自己离京赴贬所一路上的情景以及对老朋友的挂念。集中恳谈了自己被贬后的思想,向老朋友表明了自己坚守正道、始终不渝的心迹。欧阳修是北宋时期有影响的政治活动家、杰出的文学家和史学家,他在经济学、金石学、目录学等方面都卓有建树,但最为值得赞颂的是欧阳公不屈的人格精神。范仲淹被降知饶州,当时有不少官员上疏替范仲淹申辩,说他不应当贬官,而谏官高若讷不敢得罪权贵,十分胆小怕事,却讨好吕夷简,反说范仲淹应当贬官。欧阳修痛恨高若讷为了自己的高官厚禄,竟不分是非,逢迎权贵,行为卑鄙,便写了一篇文辞犀利、嫉恶如仇的信,直陈高若讷的要害,表现出作者青年时代就有的“不图私利,光明磊落,德操义行兼有”的敢于斗争的精神。[适用话题]欧阳修之美

米 舒

北宋文坛,人才辈出。文坛盟主,欧阳修也。

欧阳修是四川绵阳人,与李白同乡,

他的才情不弱于李白,且多才多艺。他

的诗词在北宋风靡一时,散文数一数二。

善弹琴,好金石,能弈棋,是“文人书

法”开创者。他主修《新唐书》与《新五代史》,是名重一时的史学家。在政坛上,他曾官居副宰相,治理地方政绩堪与白居易相媲美。他还举荐了众多人才,如包拯、富弼、韩琦、文彦博、王安石、司马光、曾巩、三苏父子……有“北宋伯乐”之美誉。

尤其他赏识苏洵与苏轼,留下一段佳话。布衣苏洵求见欧阳修,带了张方平的推荐信,在北宋政坛,欧阳修与张方平政见不一,但他读了苏洵之文,力荐苏洵。他当主考官,读一考生文章,惊呼此人了得,欲录头名。考官劝欧阳修,一旦让此考生出人头地,三十年后就无人知晓欧阳修了,欧阳修胸襟开阔,没有埋没此考生。此考生便是大才子苏东坡。由此可见,欧阳修荐拔人才出于公心。宋仁宗请欧阳修选接班人,欧阳修推荐三个人:王安石、吕公著、司马光。此三人,与欧阳修私交并不好,王安石虽是他的学生,但骄傲不可一世,自比孟子,说老师是韩愈;吕公著因反对范仲淹,迁怒欧阳修;司马光则对欧阳修有非议之词。但欧阳修却不因私怨而埋没人才,真是非常了不起。

欧阳修的仕途,由于他正直而敢于直言,屡经挫折,但他在文坛的地位,却是北宋才俊一致公认的领袖。他后来贬官至滁州,迁亳州,住颍州,与民同乐,政绩可书。

但名重一时的欧阳修有个致命的缺陷。他天生长得丑,身材矮小,脸色苍白,高度近视,唇不包齿,总之,这张脸在文人中间太丢人了。以致当时风流宰相晏殊初见他,皱起眉头说道:“原来是个目眊瘦弱之少年。”说完,扬长而去。 长相难看的欧阳修不仅诗词文章俊美,而且他精于书法,擅长古文,在弹琴、品画、饮酒、喝茶、弈棋之间显示了极美的情致。他写的《秋声赋》《醉翁亭记》《朋党论》《六一诗话》……哪一篇不是美文?他写的小令也显缠绵之美:“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿青衫袖。”

欧阳修在颍州,度过65岁生日,苏轼、苏辙、曾巩、张方平赶来祝贺,王安石、司马光也寄来贺诗贺信。

欧阳修是个内秀的文人,活了66岁。

(摘自《新民晚报》,原文有删节)【赏评】 这篇文章给我们的启示颇多。才学是美,知识是美,心胸是美,气度是美。但今天不少人对美的追求忽略了这些具有永恒魅力的内在美,而仅仅注重于相貌。苏东坡有云:“腹有诗书气自华。”还有人说,知识的熏陶,思想的力量,远胜过法国的名贵香水和韩国的超级整容。诚哉斯言!

晚泊岳阳

欧阳修

卧闻岳阳城里钟,

系舟岳阳城下树。

正见空江明月来,

云水苍茫失江路。

夜深江月弄清辉,

水上人歌月下归。

一阕声长听不尽,

轻舟短楫去如飞。第三单元【赏析】 全篇以叙述起笔,“卧闻”二字,从容不迫,纡徐而来,显得悠然自适,并点明是途经暂泊。“城里”“城下”,为全诗紧要处。系舟城下,“城里”之事当然不知,所以首句仅仅以悠闲笔调轻轻带过,但那钟声却有无限韵味,耐人思索。“空江”二字,固然指洞庭湖口空旷开阔的景象,也暗示了作者刚从遐想中醒来时的一片茫然之情。对一个羁旅中人来说,这“一阕”歌声将引起多少思绪,难怪作者要“听不尽”了。这首诗写旅中思归,深藏不露;只是句句写景,然景中自有缕缕情思。以“城里钟”起,以月下歌止,拓前展后,留下足以使人驰骋想象的空间,同时以有意之“听”照应无意之“闻”,表现了感情的变化。全诗语句平易流畅,情意深婉曲折。第三单元【思考】 这首诗歌在写景抒情上具有怎样的特点?请简要分析。

【提示】 画线部分为思考答案。止,通“只”,只有副词,幸而名词,幸运动词,宠幸副词,侥幸动词,希望渡过断绝高超,绝妙往,到……去按照像,如同假如名词作状语,从陆路使动用法,使……诧异名词作状语,每天有德行。改正。水路。感动发愤。[作者卡片]

见《六一居士传》一文此栏目。

[写作背景]

宋仁宗景祐三年,范仲淹直言政事,贬饶州。余靖、尹洙上书反

对,也被贬逐。欧阳修在余靖家听到司谏高若讷讥讽范仲淹的

话,义愤填膺,致书高若讷。高若讷将此信上奏朝廷,朝廷

贬欧阳修为夷陵令。蔡襄于是作《四贤一不肖诗》(四贤,指

范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修;一不肖,指高若讷),传诵一

时。欧阳修的这封信是答复尹洙询问的,把言事得罪朝廷视为固然,不以迁谪之情萦怀。在贬所勤官慎职,不作穷愁的文字,更凸现了泰然的心境。全文行文朴实,如同叙家常一般,充满着温馨和理解,对于同遭贬的朋友而言,这便是最好的鼓励和支持了。1.全信有几答几疑?其核心内容是什么?

[我的理解] 全信有三答三疑,一疑“修有自疑之意者”——“今而思之,自决不复疑也”;二疑欧阳修“暗于朋友”——“此似未知修心”;三疑欧阳修“非忘亲”——“此又非也”“此事须相见,可尽其说也”。其核心内容在于解释自己并非“暗于朋友”,所作所为理智冷静,立场坚定,态度鲜明。2.从哪些地方可以看出欧阳修对待被贬的态度?在这封信中,你读到了作者与尹师鲁之间怎样的感情?

[我的理解] 从这些地方可以看出欧阳修对待被贬的态度:①认为“得罪虽死,不为忘亲”;②对史书记载义士事迹的看法,警后世愚懦者,使知事有当然而不得避尔;③虽被贬,也须“居闲僻处,日知进道而已”;④告诫朋友“慎勿作戚戚之文”。⑤“自言益慎职,无饮酒”。从这封信中可以看出两人之间 深厚的友谊。从作者对挚友生活的关怀、反复的慰藉之中,不难看出其中充满了浓郁的人间真情。3.这是欧阳修被贬到夷陵县之后写给挚友尹师鲁的一封信,在这封信中,作者是怎样逐层表露自己心情的?

[我的理解] 信的开始,写相送失约的原因,写没有见面的遗憾。第二、三段写没能给友人写信的原因,还有对尹洙及其家人的关切之问。第四段写自己行程平安的愉快心情。第五段主要回答尹师鲁的疑问。以此表明心志。在第六段表明自己既不屑做“戚戚怨嗟”之人,也不愿做“傲逸狂醉”之人。无论是什么内容,作者都从容道来,文字没有一点悲怨之情。对此次被贬,作者没有抱怨,可见他对贬官一事不忧不惧,淡定从容,处之泰然。1.笔调平易自然,语言亲切委婉

此文中不见欧阳修一贯的豪壮磅礴的气势,不见大开大合的曲

折,而代之以反复亲切的慰藉、叮咛,细腻入微的表白、鼓

励。作者在文中共用了12个“也”字,使行文非常自然、平

易,语气格外舒缓从容,拉家常,叙衷肠,直抒胸臆,委婉

动听。作者的措辞也非常注意亲切平易,选用了不少日常生

活用词,这些词语浅白、通俗,可想见作者在写此信时其神

态是那么的松弛、自然。另外,作者多用松弛自由的散句,

便于明白流畅地表情达意,也增添了行文的平易自然。2.珍重友情,充满人情

作者于信的开头几段详尽地叙述了自己关切、思念师鲁的心情,他对未能如约相送而遗憾;行程中没有寄信之处不能与师鲁通信而牵挂;本人到荆南后又急于打听师鲁任所郢州的情况;他迫不及待地要“问候”师鲁,打听对方“别后安否?及家人处之如何,莫苦相尤否?六郎旧疾平否?”这些看似生活中的日常琐事,却表现了作者对挚友的生活的关怀,反复的慰藉,细腻、亲切,充满了人情味。《与尹师鲁第一书》是一封朋友之间的书信。作者从分别时自己受骗失约说起,详尽地叙述了自己离京赴贬所一路上的情景以及对老朋友的挂念。集中恳谈了自己被贬后的思想,向老朋友表明了自己坚守正道、始终不渝的心迹。欧阳修是北宋时期有影响的政治活动家、杰出的文学家和史学家,他在经济学、金石学、目录学等方面都卓有建树,但最为值得赞颂的是欧阳公不屈的人格精神。范仲淹被降知饶州,当时有不少官员上疏替范仲淹申辩,说他不应当贬官,而谏官高若讷不敢得罪权贵,十分胆小怕事,却讨好吕夷简,反说范仲淹应当贬官。欧阳修痛恨高若讷为了自己的高官厚禄,竟不分是非,逢迎权贵,行为卑鄙,便写了一篇文辞犀利、嫉恶如仇的信,直陈高若讷的要害,表现出作者青年时代就有的“不图私利,光明磊落,德操义行兼有”的敢于斗争的精神。[适用话题]欧阳修之美

米 舒

北宋文坛,人才辈出。文坛盟主,欧阳修也。

欧阳修是四川绵阳人,与李白同乡,

他的才情不弱于李白,且多才多艺。他

的诗词在北宋风靡一时,散文数一数二。

善弹琴,好金石,能弈棋,是“文人书

法”开创者。他主修《新唐书》与《新五代史》,是名重一时的史学家。在政坛上,他曾官居副宰相,治理地方政绩堪与白居易相媲美。他还举荐了众多人才,如包拯、富弼、韩琦、文彦博、王安石、司马光、曾巩、三苏父子……有“北宋伯乐”之美誉。

尤其他赏识苏洵与苏轼,留下一段佳话。布衣苏洵求见欧阳修,带了张方平的推荐信,在北宋政坛,欧阳修与张方平政见不一,但他读了苏洵之文,力荐苏洵。他当主考官,读一考生文章,惊呼此人了得,欲录头名。考官劝欧阳修,一旦让此考生出人头地,三十年后就无人知晓欧阳修了,欧阳修胸襟开阔,没有埋没此考生。此考生便是大才子苏东坡。由此可见,欧阳修荐拔人才出于公心。宋仁宗请欧阳修选接班人,欧阳修推荐三个人:王安石、吕公著、司马光。此三人,与欧阳修私交并不好,王安石虽是他的学生,但骄傲不可一世,自比孟子,说老师是韩愈;吕公著因反对范仲淹,迁怒欧阳修;司马光则对欧阳修有非议之词。但欧阳修却不因私怨而埋没人才,真是非常了不起。

欧阳修的仕途,由于他正直而敢于直言,屡经挫折,但他在文坛的地位,却是北宋才俊一致公认的领袖。他后来贬官至滁州,迁亳州,住颍州,与民同乐,政绩可书。

但名重一时的欧阳修有个致命的缺陷。他天生长得丑,身材矮小,脸色苍白,高度近视,唇不包齿,总之,这张脸在文人中间太丢人了。以致当时风流宰相晏殊初见他,皱起眉头说道:“原来是个目眊瘦弱之少年。”说完,扬长而去。 长相难看的欧阳修不仅诗词文章俊美,而且他精于书法,擅长古文,在弹琴、品画、饮酒、喝茶、弈棋之间显示了极美的情致。他写的《秋声赋》《醉翁亭记》《朋党论》《六一诗话》……哪一篇不是美文?他写的小令也显缠绵之美:“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿青衫袖。”

欧阳修在颍州,度过65岁生日,苏轼、苏辙、曾巩、张方平赶来祝贺,王安石、司马光也寄来贺诗贺信。

欧阳修是个内秀的文人,活了66岁。

(摘自《新民晚报》,原文有删节)【赏评】 这篇文章给我们的启示颇多。才学是美,知识是美,心胸是美,气度是美。但今天不少人对美的追求忽略了这些具有永恒魅力的内在美,而仅仅注重于相貌。苏东坡有云:“腹有诗书气自华。”还有人说,知识的熏陶,思想的力量,远胜过法国的名贵香水和韩国的超级整容。诚哉斯言!