【新课预习衔接】第二单元 官员的选拔与管理(含解析)2025-2026学年高二上学期历史选择性必修1统编版(2019)

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】第二单元 官员的选拔与管理(含解析)2025-2026学年高二上学期历史选择性必修1统编版(2019) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 70.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 15:33:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 官员的选拔与管理

一.选择题(共20小题)

1.(2024 香坊区校级期末)唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。这些规定表明监察官员( )

A.权责范围的拓展 B.地位的不断提高

C.实际能力要求高 D.权力得到了保障

2.(2024 江西期末)南京政府的国文考试(尤其是其中的论文考试)以经义为主,而且不得以白话作答。1936年高等考试的国文试题为:“德当其位,能当其官,禄当其功议。”除国文外,其他还涉及法学、政治学、经济学等学科门类,试题也是基础知识和实际能力并重。这表明南京国民政府统治时期( )

A.文官制度更具开放性和平等性

B.文官考试制度进步与保守并存

C.旧制度严重制约社会观念变革

D.继承吸收了中西考试制度精华

3.(2024 重庆期末)1883年,《美国文官法》规定:“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”,这些规定( )

A.解决了政治腐败问题 B.确保了行政效率提升

C.提升了国家治理水平 D.实现了政府工作稳定

4.(2024 重庆期末)1929年10月,民国政府公布的《公务员任用条例》规定,考试合格人员取得一定任职资格后,由铨叙部分发或分派至各机关。分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。据此可推断民国政府的官员任用( )

A.保证优秀人才集聚 B.形成完备官僚体系

C.有效提升行政水平 D.制度构建趋向规范

5.(2024 昭通期末)明清两朝时期,中国的读书人若以秀才计,大部分时间不下五十万,如果把童生也算在内的话,则以百万计;他们中除少数人能在仕途上有所成就外,多数人成为在各地基层生活的知识分子。这说明科举制( )

A.阻碍了社会各阶层的流动

B.未能选拔出真正的人才

C.有利于文化在民间的传播

D.束缚了广大士人的思想

6.(2024 吉林期末)英国首相撒切尔认为:“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。”据此可知,文官制度( )

A.规范了政府行政部门事务官的选用

B.导致政府交替中管理的脱节

C.有利于政府工作的稳定性和持续性

D.大大增加了国家的财政负担

7.(2024 海淀区期末)1901年1月29日清廷发布改革上谕,提出“近之学西法者,语言文字、制造器械而已,此西艺之皮毛,非西政之本源也”,要求高级官员“参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,当因当革,当省当并……各举所知,各抒己见”,朝廷“斟酌尽善”后,“切实施行”。对此理解准确的是( )

A.清朝政府下诏实行维新变法

B.超越了洋务运动学西方的领域

C.允许官员和民间上书言国是

D.导致了立宪派和旧官僚的分化

8.(2024 广州期末)某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”。据此判断,这一制度是( )

A.世官制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

9.(2024 西安期末)英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了“永不更迭的幕后政府”,对此理解正确的是( )

A.高级文官作为政务官参与内阁

B.高级文官决定国家的内外政策

C.政党政治被少部分文官所操纵

D.文官制度确保政府政策延续性

10.(2024春 武汉期中)1908年清政府颁行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。由此可见( )

A.学术论文成为清末新政选拔人才的唯一依据

B.清末新政适应时代变化调整了人才选拔制度

C.近代人才评价标准已经在清末普遍建立起来

D.这一章程成为中国近代教育体系建立的标志

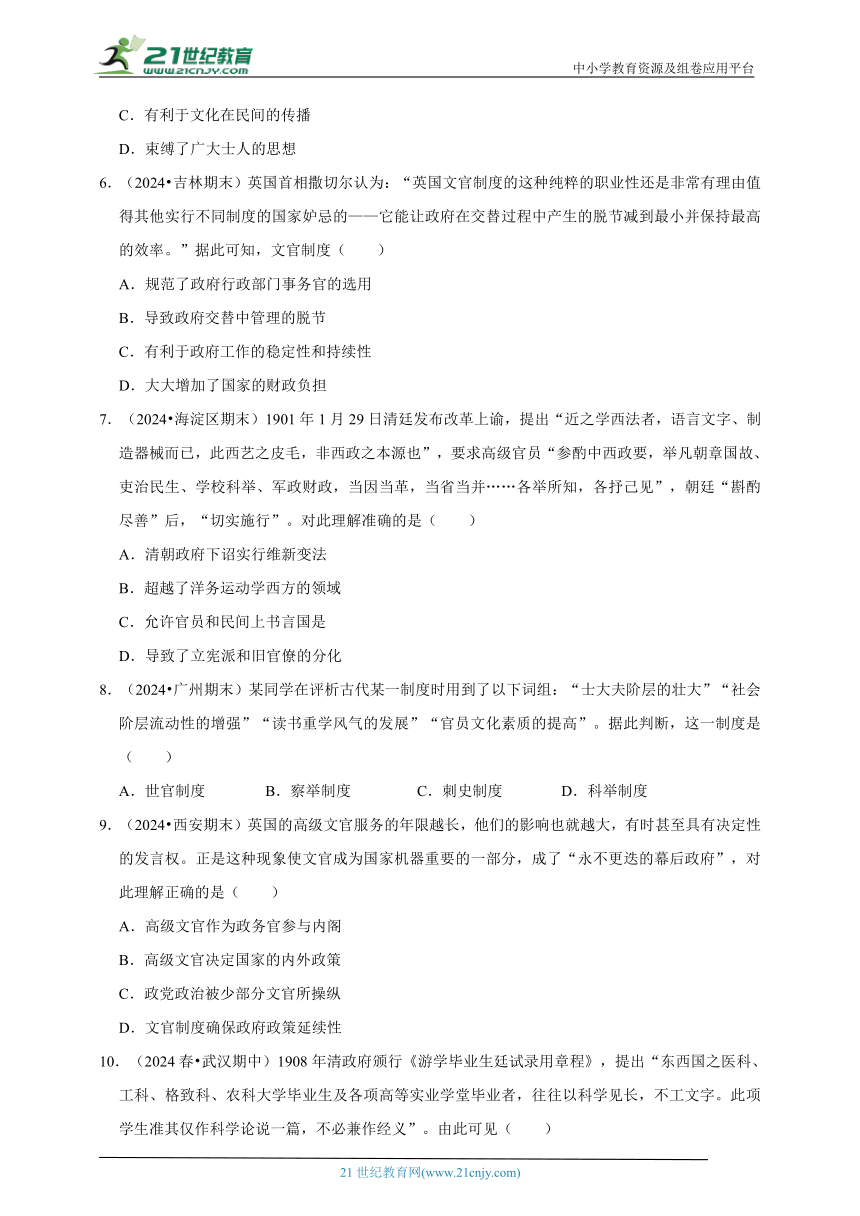

11.(2024 黑龙江期末)如表反映的是1871~1939年英国文官人数的变化情况。这一变化可用于说明( )

年份 1871年 1881年 1891年 1901年 1914年 1922年 1939年

人数 53874 50879 79241 116413 280900 317721 387400

A.文官制度导致了政府行政效率低下

B.文官集团已基本垄断国家政治权力

C.政党政治弊端加剧了英国冗官问题

D.生产力发展助推国家管理职能扩张

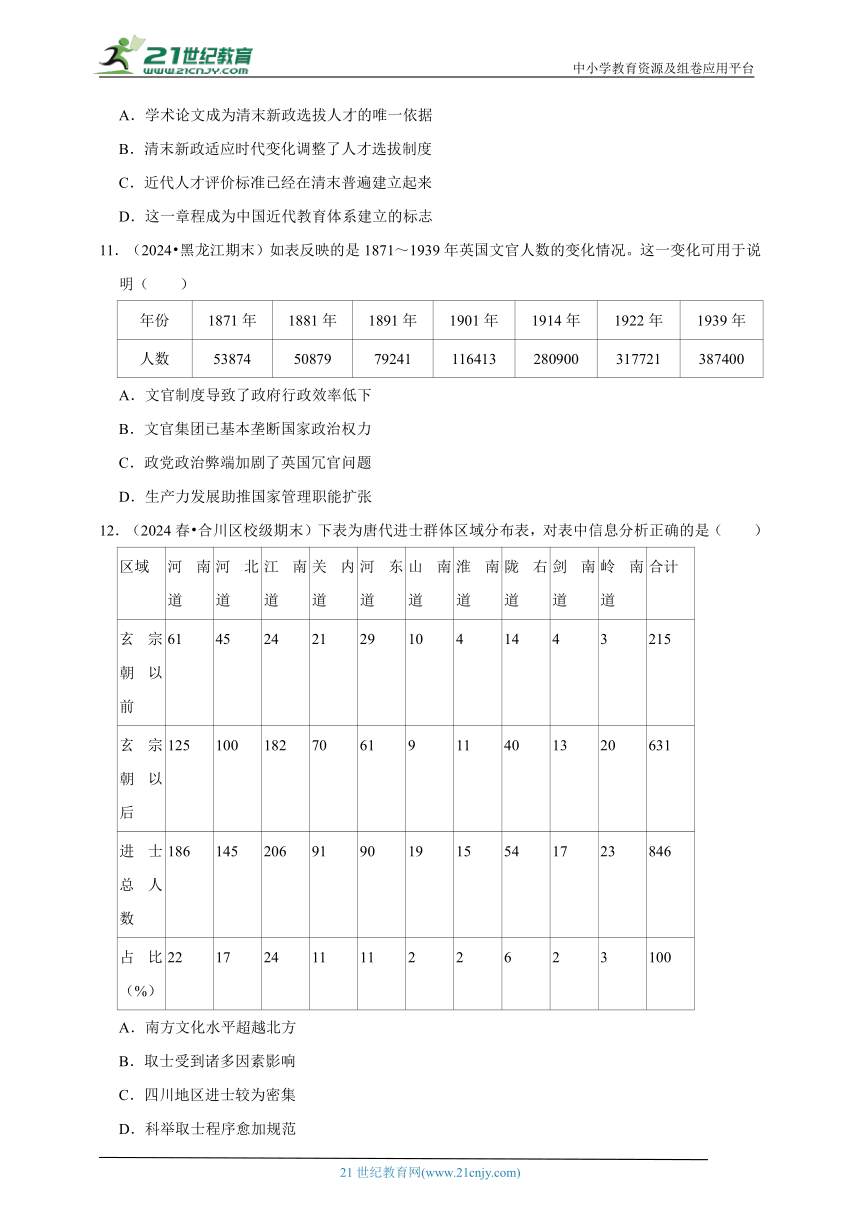

12.(2024春 合川区校级期末)下表为唐代进士群体区域分布表,对表中信息分析正确的是( )

区域 河南道 河北道 江南道 关内道 河东道 山南道 淮南道 陇右道 剑南道 岭南道 合计

玄宗朝以前 61 45 24 21 29 10 4 14 4 3 215

玄宗朝以后 125 100 182 70 61 9 11 40 13 20 631

进士总人数 186 145 206 91 90 19 15 54 17 23 846

占比(%) 22 17 24 11 11 2 2 6 2 3 100

A.南方文化水平超越北方

B.取士受到诸多因素影响

C.四川地区进士较为密集

D.科举取士程序愈加规范

13.(2024春 宁波期中)西晋段灼在上晋武帝表中指出:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这表明九品中正制的弊端是( )

A.世家大族垄断官员选拔

B.导致人才思想僵化

C.世卿世禄制度再度实施

D.选官权力收归中央

14.(2024春 吉林期中)1883年,美国通过文官制度改革确立了“考绩制”的选官方法,但这一制度并未全面迅速地铺开。在改革的最初20年中,“分赃制”(政府职位分配制度)仍与其并行,改革进展缓慢。造成这一现象的主要原因是( )

A.政党之间利益之争 B.南北经济差距较大

C.宪法存在严重缺陷 D.工业革命进展受阻

15.(2024 安徽开学)宋真宗所作并推广的《劝学诗》中写到:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”宋真宗创作该诗并推广旨在( )

A.抑制门阀势力把持朝政

B.鼓励寒门子弟学优而仕

C.推动文化事业繁荣昌盛

D.重造重文轻武社会氛围

16.(2024春 十堰期末)宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

17.(2024 河源期末)1978年,美国总统卡特在致国会的咨文中说:“这个制度(文官制度)有严重缺陷,它已成为官僚主义的迷宫。这座迷宫忽视功绩制,容忍拙劣的工作表现,容许滥用雇员的正当权利,使每件人事行动都陷入繁杂、拖拉的公事程序及延误和混乱的泥沼。”由此可知( )

A.美国应该废除文官制度

B.卡特意在进行文官制度改革

C.卡特打破了政务官特权

D.美国加大了惩治腐败的力度

18.(2024 光明区期末)天监四年(505年),梁武帝置五经博士各一人,开馆招生。“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”。梁武帝意在( )

A.通过考试选拔官员

B.培养庶族精英儒学素养

C.确立儒学正统地位

D.维护传统九品中正制度

19.(2024 大同期末)在新旧《唐书》所载830名进士中,出身名族和公卿子弟者71%,而《宋史》记载北宋一至三品官中来自布衣者至北宋末已达64.44%,其中宋代宰相布衣出身者占比53.3%。这一变化反映了( )

A.贵族政治退出历史舞台

B.政治人才选拔出现革新

C.社会结构得到了新整合

D.官员录取程序更加公平

20.(2024 宁波期末)《清史稿》记载:“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强。”以下解读正确的是( )

A.“联军”是指英法联军

B.“图强”是指戊戌维新

C.取法欧美主要是学技术

D.这一变故推动清末新政

新课预习衔接 官员的选拔与管理

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2024 香坊区校级期末)唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。这些规定表明监察官员( )

A.权责范围的拓展 B.地位的不断提高

C.实际能力要求高 D.权力得到了保障

【分析】本题主要考查古代监察制度的变化,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,唐宋时期对监察官员的选任有地方行政经历的要求,即对官员的工作经验、实际能力等方面有严格要求,C项正确;

材料并未提及监察官员具体权责范围,排除A项;

材料讲的是监察人员的任职要求,而不是其地位,排除B项;

材料没有涉及对监察官员权力的保障,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查古代监察制度的变化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.(2024 江西期末)南京政府的国文考试(尤其是其中的论文考试)以经义为主,而且不得以白话作答。1936年高等考试的国文试题为:“德当其位,能当其官,禄当其功议。”除国文外,其他还涉及法学、政治学、经济学等学科门类,试题也是基础知识和实际能力并重。这表明南京国民政府统治时期( )

A.文官制度更具开放性和平等性

B.文官考试制度进步与保守并存

C.旧制度严重制约社会观念变革

D.继承吸收了中西考试制度精华

【分析】本题考查近代中国的选官制度,解题的关键是解读分析材料信息,结合南京国民政府统治时期文官考试制度的特点解答。

【解答】依据材料可知,南京国民政府时期的国文考试以经义为主,体现了文官考试制度具有保守性;同时还涉及了现代社会科学和自然科学知识,这符合近代时代潮流,体现了进步性,因此材料反映了南京国民政府统治时期文官考试制度进步与保守并存,故B项正确;

材料不能体现平等性,故A项错误;

材料反映的是南京国民政府统治时期文官考试制度进步与保守并存的特点,没有体现旧制度及其影响,故C项错误;

材料没有提及对西方考试制度精华的继承与吸收,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查南京国民政府统治时期文官考试制度的特点,侧重考查学生解读分析材料的能力。

3.(2024 重庆期末)1883年,《美国文官法》规定:“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”,这些规定( )

A.解决了政治腐败问题 B.确保了行政效率提升

C.提升了国家治理水平 D.实现了政府工作稳定

【分析】本题考查了西方文官制度的建立及特点,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A.“解决了”的说法太过绝对,也不符合史实,故A项错误;

B.对文官的规定与行政效率的提升无关,故B项错误;

C.据材料“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”可知,公务人员不能参加党派性政治活动,在政治上中立,不受政党政治影响,这有利于提升国家治理水平,故C项正确;

D.“实现了政府工作的稳定”的表述太过绝对,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题以西方文官制度的建立及特点为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.(2024 重庆期末)1929年10月,民国政府公布的《公务员任用条例》规定,考试合格人员取得一定任职资格后,由铨叙部分发或分派至各机关。分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。据此可推断民国政府的官员任用( )

A.保证优秀人才集聚 B.形成完备官僚体系

C.有效提升行政水平 D.制度构建趋向规范

【分析】本题考查了近代中国的选官制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A.“保证优秀人才集聚”夸大了民国政府官员任用制度的作用,故A项错误;

B.本题主旨为“公务员任用”,而“形成完备官僚体系”在材料中没有体现,且该说法太过夸张,不符合史实,故B项错误;

C.“公务员制度构建趋向规范”不等同于“行政水平得到有效提升”,故C项错误;

D.根据材料“分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。”并结合所学知识可知,民国时期的公务员任用制度,考虑人员的能力与经验,并且主张通过考生选拔公务员,这体现公务员制度构建趋向规范,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以近代中国的选官制度为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.(2024 昭通期末)明清两朝时期,中国的读书人若以秀才计,大部分时间不下五十万,如果把童生也算在内的话,则以百万计;他们中除少数人能在仕途上有所成就外,多数人成为在各地基层生活的知识分子。这说明科举制( )

A.阻碍了社会各阶层的流动

B.未能选拔出真正的人才

C.有利于文化在民间的传播

D.束缚了广大士人的思想

【分析】本题主要考查科举制,解题的关键是识读题干材料。

【解答】根据题干“多数人成为在各地基层生活的知识分子”并结合所学知识可知,明清时期,科举制的发展为基层培养了大量的知识分子,这有利于文化在民间的传播,C项正确;

科举制促进了社会各阶层的流动,排除A项;

科举制的选官标准是才能,B项说法不符史实,排除B项;

材料中体现不出科举制束缚了士人的思想,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(2024 吉林期末)英国首相撒切尔认为:“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。”据此可知,文官制度( )

A.规范了政府行政部门事务官的选用

B.导致政府交替中管理的脱节

C.有利于政府工作的稳定性和持续性

D.大大增加了国家的财政负担

【分析】本题主要考查了近代西方民主政治,要求学生结合近代西方民主政治的特征及影响来分析。

【解答】根据材料“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率”可知,英国文官制度有利于提高行政效率,C项正确;

英国文官制度与政府行政部门事务官的选用无关,排除A项;

B项说法有误,排除B项;

材料不能体现文官制度大大增加了国家的财政负担,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了近代西方民主政治,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.(2024 海淀区期末)1901年1月29日清廷发布改革上谕,提出“近之学西法者,语言文字、制造器械而已,此西艺之皮毛,非西政之本源也”,要求高级官员“参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,当因当革,当省当并……各举所知,各抒己见”,朝廷“斟酌尽善”后,“切实施行”。对此理解准确的是( )

A.清朝政府下诏实行维新变法

B.超越了洋务运动学西方的领域

C.允许官员和民间上书言国是

D.导致了立宪派和旧官僚的分化

【分析】本题考查清末新政,解题的关键是抓住材料时间,解读分析材料信息,结合清末新政的内容解答。

【解答】依据材料并结合所学可知,1901年,清政府开始推行“新政”改革,学习西方科技以及制度建设,这说明改革超越了洋务运动学西方的领域,故B项正确;

材料反映的是清政府下诏实行“新政”,而非维新变法,故A项错误;

材料涉及的是学习西方,而非允许官员和民间上书言国是,而且这是戊戌变法的内容,故C项错误;

1911年,“皇族内阁”的设立,导致了立宪派转而支持革命,和旧官僚分化,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查清末新政的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.(2024 广州期末)某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”。据此判断,这一制度是( )

A.世官制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

【分析】本题考查科举制。解题的关键是抓住关键信息“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,结合科举制的作用分析。

【解答】依据材料“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,结合所学可知,科举制以考试的方式选官,打破了世家大族垄断官场的局面,有利于扩大统治基础,提高官员的素质,促进重学风气的形成,故D项正确。

A项以血缘为选官标准,不符合“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,排除。

B项以官举士,不符合“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”,排除。

C项是监察制度,有利于加强中央对地方的控制,排除。

故选:D。

【点评】本题考查对科举制及其作用的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、运用所学知识分析理解的能力。

9.(2024 西安期末)英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了“永不更迭的幕后政府”,对此理解正确的是( )

A.高级文官作为政务官参与内阁

B.高级文官决定国家的内外政策

C.政党政治被少部分文官所操纵

D.文官制度确保政府政策延续性

【分析】本题主要考查了西方文官制度,要求学生结合西方文官制度的特征及影响来分析。

【解答】材料“英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了‘永不更迭的幕后政府’”体现了文官制度确保政府政策延续性,D正确;

ABC均和材料主旨不符,排除。

故选:D。

【点评】本题主要考查了西方文官制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.(2024春 武汉期中)1908年清政府颁行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。由此可见( )

A.学术论文成为清末新政选拔人才的唯一依据

B.清末新政适应时代变化调整了人才选拔制度

C.近代人才评价标准已经在清末普遍建立起来

D.这一章程成为中国近代教育体系建立的标志

【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】据题干“往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”可知清朝逐渐改变传统的选拔人才依据,考试注重科学技术的考察,是为了适应工业时代的需要,B项正确;

A选项“唯一依据”说法过于绝对,排除A项;

材料并未提及颁布后的效果,C选项“普遍建立起来”扩大了范围,排除C项;

《奏定学堂章程》的颁布是中国近代教育体系建立的标志,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查清末新政和“预备立宪”,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(2024 黑龙江期末)如表反映的是1871~1939年英国文官人数的变化情况。这一变化可用于说明( )

年份 1871年 1881年 1891年 1901年 1914年 1922年 1939年

人数 53874 50879 79241 116413 280900 317721 387400

A.文官制度导致了政府行政效率低下

B.文官集团已基本垄断国家政治权力

C.政党政治弊端加剧了英国冗官问题

D.生产力发展助推国家管理职能扩张

【分析】本题考查西方文官制度,解题的关键是解读分析表格信息,抓住材料时间,结合第二次工业革命对英国文官制度的影响解答。

【解答】依据材料可知,反映的是1871~1939年英国文官人数迅速增加,结合所学可知,1871~1939年处于第二次工业革命时期,生产力的发展进一步推动了英国工业化转型和政府职能的扩张,需要任用更多的文官以强化国家治理,即生产力发展助推国家管理职能扩张,故D项正确;

材料反映的是英国文官人数增加,看不出政府行政效率的情况,故A项错误;

政党政治的弊端在政府行政官员上主要表现为“政党分肥制”,这与文官人数增加无关,而且文官人数增加适应了社会发展需要,并不代表冗官问题出现,故C项错误。

故选:D。

【点评】本题考查英国文官制度的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.(2024春 合川区校级期末)下表为唐代进士群体区域分布表,对表中信息分析正确的是( )

区域 河南道 河北道 江南道 关内道 河东道 山南道 淮南道 陇右道 剑南道 岭南道 合计

玄宗朝以前 61 45 24 21 29 10 4 14 4 3 215

玄宗朝以后 125 100 182 70 61 9 11 40 13 20 631

进士总人数 186 145 206 91 90 19 15 54 17 23 846

占比(%) 22 17 24 11 11 2 2 6 2 3 100

A.南方文化水平超越北方

B.取士受到诸多因素影响

C.四川地区进士较为密集

D.科举取士程序愈加规范

【分析】本题考查了科举制,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据表格可知,玄宗朝以前,大多数区域取士数量较少,玄宗朝以后大多数地区取士数量明显上涨,尤其河南道、河北道、江南道进士群体区域分布相比玄宗朝以前数量上较多,变化较大,数量变化和区域分布变化受政治、经济、政策等多方面影响,B项正确;仅凭材料中进士分布情况不能体现出南方文化水平超越北方,排除A项;四川地区主要涉及剑南道、山南道,进士数量并不密集,排除C项;材料在反映进士区域分布,不能得出科举取士程序规范与否,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

13.(2024春 宁波期中)西晋段灼在上晋武帝表中指出:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这表明九品中正制的弊端是( )

A.世家大族垄断官员选拔

B.导致人才思想僵化

C.世卿世禄制度再度实施

D.选官权力收归中央

【分析】本题考查九品中正制,解题的关键是解读材料“故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也”,结合九品中正制的局限性分析。

【解答】依据材料“故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也”可知,反映了九品中正制下上品被世家大族所把持,无寒门的现象,这说明世家大族垄断官员选拔,故A项正确;

材料没有体现出人才思想僵化,故B项错误;

材料涉及的是九品中正制,强调家世选官,世卿世禄制度强调以血缘世袭,与材料信息不符,而且不符合史实,故C项错误;

材料反映的是九品中正制下世家大族垄断官员选拔,而非选官权力收归中央,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查九品中正制的弊端,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.(2024春 吉林期中)1883年,美国通过文官制度改革确立了“考绩制”的选官方法,但这一制度并未全面迅速地铺开。在改革的最初20年中,“分赃制”(政府职位分配制度)仍与其并行,改革进展缓慢。造成这一现象的主要原因是( )

A.政党之间利益之争 B.南北经济差距较大

C.宪法存在严重缺陷 D.工业革命进展受阻

【分析】本题考查了西方文官制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料和所学可知,造成1883年美国文官制度改革后“考绩制”与“分赃制”并行,且改革进展缓慢的主要原因是政党之间利益之争。在政党政治和政党斗争的影响下,改革受到了阻碍,使得新的考绩制和旧的分赃制在一段时间内并行存在,A项正确;

美国内战结束后,南北经济差距逐渐缩小,这不是文官制度改革缓慢的原因,排除B项;

文官制度改革缓慢与1787年宪法无关,而是政党之间利益之争造成的,排除C项;

19世纪晚期,美国第二次工业革命进展迅猛,成为当时世界科技与工业中心,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了西方文官制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.(2024 安徽开学)宋真宗所作并推广的《劝学诗》中写到:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”宋真宗创作该诗并推广旨在( )

A.抑制门阀势力把持朝政

B.鼓励寒门子弟学优而仕

C.推动文化事业繁荣昌盛

D.重造重文轻武社会氛围

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】由材料可知,宋真宗作此诗并推广,旨在鼓励并吸引寒门和平民子弟勒学苦读并参加科举考试,B项正确;

抑制门阀势力把持朝政说法与史实不符,排除A项;

宋代文化事业繁荣昌盛与科举制发展有一定关系,但该题设问主旨是宋真宗作此诗并推广的目的,排除C项;

D项说法错在“重造”,其实,崇尚文治和重文轻武一直是宋初以来的基本国策,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.(2024春 十堰期末)宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”“1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试”可知,宋朝逐渐放宽参加科举考试的资格和条件,这有利于扩大取士范围,A项正确;

放宽参加科举考试的条件,针对对象是工商杂类者、隐忧匿服者,和打击世家大族无关,排除B项;

放宽参加科举考试的条件,针对对象是工商杂类者、隐忧匿服者,扩大选拔人才范围,不会强化门阀观念,排除C项;

宗法制度在西周后期就开始瓦解了,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 河源期末)1978年,美国总统卡特在致国会的咨文中说:“这个制度(文官制度)有严重缺陷,它已成为官僚主义的迷宫。这座迷宫忽视功绩制,容忍拙劣的工作表现,容许滥用雇员的正当权利,使每件人事行动都陷入繁杂、拖拉的公事程序及延误和混乱的泥沼。”由此可知( )

A.美国应该废除文官制度

B.卡特意在进行文官制度改革

C.卡特打破了政务官特权

D.美国加大了惩治腐败的力度

【分析】本题考查西方文官制度,解题的关键是解读分析材料信息,结合美国文官制度的弊端及其文官改革的目的解答。

【解答】依据材料并结合所学可知,美国总统卡特列举了文官制度的弊端,其目的在于进行文官制度改革,故B项正确;

卡特认为文官制度有弊端,但不能说明其就要废除文官制度,故A项错误;

材料并没有涉及到卡特具体的改革方案,无法得出“打破了政务官特权”的结论,故C项错误;

文官制度存在的问题不仅是腐败问题,因此不能据此就得出“加大了惩治腐败的力度”的结论,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查美国的文官制度,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

18.(2024 光明区期末)天监四年(505年),梁武帝置五经博士各一人,开馆招生。“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”。梁武帝意在( )

A.通过考试选拔官员

B.培养庶族精英儒学素养

C.确立儒学正统地位

D.维护传统九品中正制度

【分析】本题主要考查中国古代的选官用人制度的变化,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】根据材料“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”可知梁武帝重点招收门第出身低的人才,可见其目的是培养庶族精英的儒学素养,B项正确;

隋朝创立科举制确立了通过考试选拔官员的方法,排除A项;

汉武帝时期确立儒学正统地位,排除C项;

传统九品中正制度重视门第和声望,而梁武帝招收寒门人才,两者矛盾,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查中国古代的选官用人制度的变化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2024 大同期末)在新旧《唐书》所载830名进士中,出身名族和公卿子弟者71%,而《宋史》记载北宋一至三品官中来自布衣者至北宋末已达64.44%,其中宋代宰相布衣出身者占比53.3%。这一变化反映了( )

A.贵族政治退出历史舞台

B.政治人才选拔出现革新

C.社会结构得到了新整合

D.官员录取程序更加公平

【分析】本题考查科举制,解题的关键是解读分析材料信息,结合宋代科举制的作用解答。

【解答】依据材料可知,与唐代相比,宋代官员出身寒门子弟的比例增加,这说明宋代社会阶层的流动性增强,社会结构得以调整,故C项正确;

秦朝时官僚政治取代了贵族政治,但并不意味着贵族政治就退出历史舞台,故A项错误;

唐宋选拔人才的主要方式均为科举制,没有出现革新,故B项错误;

材料没有涉及选官的程序,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查科举制的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

20.(2024 宁波期末)《清史稿》记载:“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强。”以下解读正确的是( )

A.“联军”是指英法联军

B.“图强”是指戊戌维新

C.取法欧美主要是学技术

D.这一变故推动清末新政

【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强”和所学知识可知,这是八国联军攻入北京的事变,在这一事件后,清政府签订了《辛丑条约》,后来被迫进行了清末新政改革,D正确;

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查清末新政和“预备立宪”,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 官员的选拔与管理

一.选择题(共20小题)

1.(2024 香坊区校级期末)唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。这些规定表明监察官员( )

A.权责范围的拓展 B.地位的不断提高

C.实际能力要求高 D.权力得到了保障

2.(2024 江西期末)南京政府的国文考试(尤其是其中的论文考试)以经义为主,而且不得以白话作答。1936年高等考试的国文试题为:“德当其位,能当其官,禄当其功议。”除国文外,其他还涉及法学、政治学、经济学等学科门类,试题也是基础知识和实际能力并重。这表明南京国民政府统治时期( )

A.文官制度更具开放性和平等性

B.文官考试制度进步与保守并存

C.旧制度严重制约社会观念变革

D.继承吸收了中西考试制度精华

3.(2024 重庆期末)1883年,《美国文官法》规定:“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”,这些规定( )

A.解决了政治腐败问题 B.确保了行政效率提升

C.提升了国家治理水平 D.实现了政府工作稳定

4.(2024 重庆期末)1929年10月,民国政府公布的《公务员任用条例》规定,考试合格人员取得一定任职资格后,由铨叙部分发或分派至各机关。分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。据此可推断民国政府的官员任用( )

A.保证优秀人才集聚 B.形成完备官僚体系

C.有效提升行政水平 D.制度构建趋向规范

5.(2024 昭通期末)明清两朝时期,中国的读书人若以秀才计,大部分时间不下五十万,如果把童生也算在内的话,则以百万计;他们中除少数人能在仕途上有所成就外,多数人成为在各地基层生活的知识分子。这说明科举制( )

A.阻碍了社会各阶层的流动

B.未能选拔出真正的人才

C.有利于文化在民间的传播

D.束缚了广大士人的思想

6.(2024 吉林期末)英国首相撒切尔认为:“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。”据此可知,文官制度( )

A.规范了政府行政部门事务官的选用

B.导致政府交替中管理的脱节

C.有利于政府工作的稳定性和持续性

D.大大增加了国家的财政负担

7.(2024 海淀区期末)1901年1月29日清廷发布改革上谕,提出“近之学西法者,语言文字、制造器械而已,此西艺之皮毛,非西政之本源也”,要求高级官员“参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,当因当革,当省当并……各举所知,各抒己见”,朝廷“斟酌尽善”后,“切实施行”。对此理解准确的是( )

A.清朝政府下诏实行维新变法

B.超越了洋务运动学西方的领域

C.允许官员和民间上书言国是

D.导致了立宪派和旧官僚的分化

8.(2024 广州期末)某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”。据此判断,这一制度是( )

A.世官制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

9.(2024 西安期末)英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了“永不更迭的幕后政府”,对此理解正确的是( )

A.高级文官作为政务官参与内阁

B.高级文官决定国家的内外政策

C.政党政治被少部分文官所操纵

D.文官制度确保政府政策延续性

10.(2024春 武汉期中)1908年清政府颁行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。由此可见( )

A.学术论文成为清末新政选拔人才的唯一依据

B.清末新政适应时代变化调整了人才选拔制度

C.近代人才评价标准已经在清末普遍建立起来

D.这一章程成为中国近代教育体系建立的标志

11.(2024 黑龙江期末)如表反映的是1871~1939年英国文官人数的变化情况。这一变化可用于说明( )

年份 1871年 1881年 1891年 1901年 1914年 1922年 1939年

人数 53874 50879 79241 116413 280900 317721 387400

A.文官制度导致了政府行政效率低下

B.文官集团已基本垄断国家政治权力

C.政党政治弊端加剧了英国冗官问题

D.生产力发展助推国家管理职能扩张

12.(2024春 合川区校级期末)下表为唐代进士群体区域分布表,对表中信息分析正确的是( )

区域 河南道 河北道 江南道 关内道 河东道 山南道 淮南道 陇右道 剑南道 岭南道 合计

玄宗朝以前 61 45 24 21 29 10 4 14 4 3 215

玄宗朝以后 125 100 182 70 61 9 11 40 13 20 631

进士总人数 186 145 206 91 90 19 15 54 17 23 846

占比(%) 22 17 24 11 11 2 2 6 2 3 100

A.南方文化水平超越北方

B.取士受到诸多因素影响

C.四川地区进士较为密集

D.科举取士程序愈加规范

13.(2024春 宁波期中)西晋段灼在上晋武帝表中指出:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这表明九品中正制的弊端是( )

A.世家大族垄断官员选拔

B.导致人才思想僵化

C.世卿世禄制度再度实施

D.选官权力收归中央

14.(2024春 吉林期中)1883年,美国通过文官制度改革确立了“考绩制”的选官方法,但这一制度并未全面迅速地铺开。在改革的最初20年中,“分赃制”(政府职位分配制度)仍与其并行,改革进展缓慢。造成这一现象的主要原因是( )

A.政党之间利益之争 B.南北经济差距较大

C.宪法存在严重缺陷 D.工业革命进展受阻

15.(2024 安徽开学)宋真宗所作并推广的《劝学诗》中写到:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”宋真宗创作该诗并推广旨在( )

A.抑制门阀势力把持朝政

B.鼓励寒门子弟学优而仕

C.推动文化事业繁荣昌盛

D.重造重文轻武社会氛围

16.(2024春 十堰期末)宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

17.(2024 河源期末)1978年,美国总统卡特在致国会的咨文中说:“这个制度(文官制度)有严重缺陷,它已成为官僚主义的迷宫。这座迷宫忽视功绩制,容忍拙劣的工作表现,容许滥用雇员的正当权利,使每件人事行动都陷入繁杂、拖拉的公事程序及延误和混乱的泥沼。”由此可知( )

A.美国应该废除文官制度

B.卡特意在进行文官制度改革

C.卡特打破了政务官特权

D.美国加大了惩治腐败的力度

18.(2024 光明区期末)天监四年(505年),梁武帝置五经博士各一人,开馆招生。“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”。梁武帝意在( )

A.通过考试选拔官员

B.培养庶族精英儒学素养

C.确立儒学正统地位

D.维护传统九品中正制度

19.(2024 大同期末)在新旧《唐书》所载830名进士中,出身名族和公卿子弟者71%,而《宋史》记载北宋一至三品官中来自布衣者至北宋末已达64.44%,其中宋代宰相布衣出身者占比53.3%。这一变化反映了( )

A.贵族政治退出历史舞台

B.政治人才选拔出现革新

C.社会结构得到了新整合

D.官员录取程序更加公平

20.(2024 宁波期末)《清史稿》记载:“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强。”以下解读正确的是( )

A.“联军”是指英法联军

B.“图强”是指戊戌维新

C.取法欧美主要是学技术

D.这一变故推动清末新政

新课预习衔接 官员的选拔与管理

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2024 香坊区校级期末)唐朝规定,一个官吏必须有地方行政官的经历,才能到中央担任监察官吏。宋朝规定,凡未经两任县令者不得为御史。这些规定表明监察官员( )

A.权责范围的拓展 B.地位的不断提高

C.实际能力要求高 D.权力得到了保障

【分析】本题主要考查古代监察制度的变化,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料可知,唐宋时期对监察官员的选任有地方行政经历的要求,即对官员的工作经验、实际能力等方面有严格要求,C项正确;

材料并未提及监察官员具体权责范围,排除A项;

材料讲的是监察人员的任职要求,而不是其地位,排除B项;

材料没有涉及对监察官员权力的保障,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查古代监察制度的变化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.(2024 江西期末)南京政府的国文考试(尤其是其中的论文考试)以经义为主,而且不得以白话作答。1936年高等考试的国文试题为:“德当其位,能当其官,禄当其功议。”除国文外,其他还涉及法学、政治学、经济学等学科门类,试题也是基础知识和实际能力并重。这表明南京国民政府统治时期( )

A.文官制度更具开放性和平等性

B.文官考试制度进步与保守并存

C.旧制度严重制约社会观念变革

D.继承吸收了中西考试制度精华

【分析】本题考查近代中国的选官制度,解题的关键是解读分析材料信息,结合南京国民政府统治时期文官考试制度的特点解答。

【解答】依据材料可知,南京国民政府时期的国文考试以经义为主,体现了文官考试制度具有保守性;同时还涉及了现代社会科学和自然科学知识,这符合近代时代潮流,体现了进步性,因此材料反映了南京国民政府统治时期文官考试制度进步与保守并存,故B项正确;

材料不能体现平等性,故A项错误;

材料反映的是南京国民政府统治时期文官考试制度进步与保守并存的特点,没有体现旧制度及其影响,故C项错误;

材料没有提及对西方考试制度精华的继承与吸收,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查南京国民政府统治时期文官考试制度的特点,侧重考查学生解读分析材料的能力。

3.(2024 重庆期末)1883年,《美国文官法》规定:“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”,这些规定( )

A.解决了政治腐败问题 B.确保了行政效率提升

C.提升了国家治理水平 D.实现了政府工作稳定

【分析】本题考查了西方文官制度的建立及特点,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A.“解决了”的说法太过绝对,也不符合史实,故A项错误;

B.对文官的规定与行政效率的提升无关,故B项错误;

C.据材料“任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务……任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动”可知,公务人员不能参加党派性政治活动,在政治上中立,不受政党政治影响,这有利于提升国家治理水平,故C项正确;

D.“实现了政府工作的稳定”的表述太过绝对,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题以西方文官制度的建立及特点为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.(2024 重庆期末)1929年10月,民国政府公布的《公务员任用条例》规定,考试合格人员取得一定任职资格后,由铨叙部分发或分派至各机关。分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。据此可推断民国政府的官员任用( )

A.保证优秀人才集聚 B.形成完备官僚体系

C.有效提升行政水平 D.制度构建趋向规范

【分析】本题考查了近代中国的选官制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A.“保证优秀人才集聚”夸大了民国政府官员任用制度的作用,故A项错误;

B.本题主旨为“公务员任用”,而“形成完备官僚体系”在材料中没有体现,且该说法太过夸张,不符合史实,故B项错误;

C.“公务员制度构建趋向规范”不等同于“行政水平得到有效提升”,故C项错误;

D.根据材料“分发是将过去曾有一定任职资历的公务员安排至有关机关任用;分派则是将无曾任经历或曾任经历年资不足人员送至有关机关学习。”并结合所学知识可知,民国时期的公务员任用制度,考虑人员的能力与经验,并且主张通过考生选拔公务员,这体现公务员制度构建趋向规范,故D项正确。

故选:D。

【点评】本题以近代中国的选官制度为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

5.(2024 昭通期末)明清两朝时期,中国的读书人若以秀才计,大部分时间不下五十万,如果把童生也算在内的话,则以百万计;他们中除少数人能在仕途上有所成就外,多数人成为在各地基层生活的知识分子。这说明科举制( )

A.阻碍了社会各阶层的流动

B.未能选拔出真正的人才

C.有利于文化在民间的传播

D.束缚了广大士人的思想

【分析】本题主要考查科举制,解题的关键是识读题干材料。

【解答】根据题干“多数人成为在各地基层生活的知识分子”并结合所学知识可知,明清时期,科举制的发展为基层培养了大量的知识分子,这有利于文化在民间的传播,C项正确;

科举制促进了社会各阶层的流动,排除A项;

科举制的选官标准是才能,B项说法不符史实,排除B项;

材料中体现不出科举制束缚了士人的思想,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

6.(2024 吉林期末)英国首相撒切尔认为:“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率。”据此可知,文官制度( )

A.规范了政府行政部门事务官的选用

B.导致政府交替中管理的脱节

C.有利于政府工作的稳定性和持续性

D.大大增加了国家的财政负担

【分析】本题主要考查了近代西方民主政治,要求学生结合近代西方民主政治的特征及影响来分析。

【解答】根据材料“英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减到最小并保持最高的效率”可知,英国文官制度有利于提高行政效率,C项正确;

英国文官制度与政府行政部门事务官的选用无关,排除A项;

B项说法有误,排除B项;

材料不能体现文官制度大大增加了国家的财政负担,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了近代西方民主政治,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

7.(2024 海淀区期末)1901年1月29日清廷发布改革上谕,提出“近之学西法者,语言文字、制造器械而已,此西艺之皮毛,非西政之本源也”,要求高级官员“参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,当因当革,当省当并……各举所知,各抒己见”,朝廷“斟酌尽善”后,“切实施行”。对此理解准确的是( )

A.清朝政府下诏实行维新变法

B.超越了洋务运动学西方的领域

C.允许官员和民间上书言国是

D.导致了立宪派和旧官僚的分化

【分析】本题考查清末新政,解题的关键是抓住材料时间,解读分析材料信息,结合清末新政的内容解答。

【解答】依据材料并结合所学可知,1901年,清政府开始推行“新政”改革,学习西方科技以及制度建设,这说明改革超越了洋务运动学西方的领域,故B项正确;

材料反映的是清政府下诏实行“新政”,而非维新变法,故A项错误;

材料涉及的是学习西方,而非允许官员和民间上书言国是,而且这是戊戌变法的内容,故C项错误;

1911年,“皇族内阁”的设立,导致了立宪派转而支持革命,和旧官僚分化,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查清末新政的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.(2024 广州期末)某同学在评析古代某一制度时用到了以下词组:“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”。据此判断,这一制度是( )

A.世官制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

【分析】本题考查科举制。解题的关键是抓住关键信息“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,结合科举制的作用分析。

【解答】依据材料“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,结合所学可知,科举制以考试的方式选官,打破了世家大族垄断官场的局面,有利于扩大统治基础,提高官员的素质,促进重学风气的形成,故D项正确。

A项以血缘为选官标准,不符合“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”“官员文化素质的提高”,排除。

B项以官举士,不符合“士大夫阶层的壮大”“社会阶层流动性的增强”“读书重学风气的发展”,排除。

C项是监察制度,有利于加强中央对地方的控制,排除。

故选:D。

【点评】本题考查对科举制及其作用的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、运用所学知识分析理解的能力。

9.(2024 西安期末)英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了“永不更迭的幕后政府”,对此理解正确的是( )

A.高级文官作为政务官参与内阁

B.高级文官决定国家的内外政策

C.政党政治被少部分文官所操纵

D.文官制度确保政府政策延续性

【分析】本题主要考查了西方文官制度,要求学生结合西方文官制度的特征及影响来分析。

【解答】材料“英国的高级文官服务的年限越长,他们的影响也就越大,有时甚至具有决定性的发言权。正是这种现象使文官成为国家机器重要的一部分,成了‘永不更迭的幕后政府’”体现了文官制度确保政府政策延续性,D正确;

ABC均和材料主旨不符,排除。

故选:D。

【点评】本题主要考查了西方文官制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

10.(2024春 武汉期中)1908年清政府颁行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。由此可见( )

A.学术论文成为清末新政选拔人才的唯一依据

B.清末新政适应时代变化调整了人才选拔制度

C.近代人才评价标准已经在清末普遍建立起来

D.这一章程成为中国近代教育体系建立的标志

【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】据题干“往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”可知清朝逐渐改变传统的选拔人才依据,考试注重科学技术的考察,是为了适应工业时代的需要,B项正确;

A选项“唯一依据”说法过于绝对,排除A项;

材料并未提及颁布后的效果,C选项“普遍建立起来”扩大了范围,排除C项;

《奏定学堂章程》的颁布是中国近代教育体系建立的标志,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查清末新政和“预备立宪”,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

11.(2024 黑龙江期末)如表反映的是1871~1939年英国文官人数的变化情况。这一变化可用于说明( )

年份 1871年 1881年 1891年 1901年 1914年 1922年 1939年

人数 53874 50879 79241 116413 280900 317721 387400

A.文官制度导致了政府行政效率低下

B.文官集团已基本垄断国家政治权力

C.政党政治弊端加剧了英国冗官问题

D.生产力发展助推国家管理职能扩张

【分析】本题考查西方文官制度,解题的关键是解读分析表格信息,抓住材料时间,结合第二次工业革命对英国文官制度的影响解答。

【解答】依据材料可知,反映的是1871~1939年英国文官人数迅速增加,结合所学可知,1871~1939年处于第二次工业革命时期,生产力的发展进一步推动了英国工业化转型和政府职能的扩张,需要任用更多的文官以强化国家治理,即生产力发展助推国家管理职能扩张,故D项正确;

材料反映的是英国文官人数增加,看不出政府行政效率的情况,故A项错误;

政党政治的弊端在政府行政官员上主要表现为“政党分肥制”,这与文官人数增加无关,而且文官人数增加适应了社会发展需要,并不代表冗官问题出现,故C项错误。

故选:D。

【点评】本题考查英国文官制度的相关知识,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.(2024春 合川区校级期末)下表为唐代进士群体区域分布表,对表中信息分析正确的是( )

区域 河南道 河北道 江南道 关内道 河东道 山南道 淮南道 陇右道 剑南道 岭南道 合计

玄宗朝以前 61 45 24 21 29 10 4 14 4 3 215

玄宗朝以后 125 100 182 70 61 9 11 40 13 20 631

进士总人数 186 145 206 91 90 19 15 54 17 23 846

占比(%) 22 17 24 11 11 2 2 6 2 3 100

A.南方文化水平超越北方

B.取士受到诸多因素影响

C.四川地区进士较为密集

D.科举取士程序愈加规范

【分析】本题考查了科举制,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据表格可知,玄宗朝以前,大多数区域取士数量较少,玄宗朝以后大多数地区取士数量明显上涨,尤其河南道、河北道、江南道进士群体区域分布相比玄宗朝以前数量上较多,变化较大,数量变化和区域分布变化受政治、经济、政策等多方面影响,B项正确;仅凭材料中进士分布情况不能体现出南方文化水平超越北方,排除A项;四川地区主要涉及剑南道、山南道,进士数量并不密集,排除C项;材料在反映进士区域分布,不能得出科举取士程序规范与否,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查阅读材料分析材料和调用所学知识解决问题的能力,关键是要抓住材料中的关键信息和所学知识进行作答。

13.(2024春 宁波期中)西晋段灼在上晋武帝表中指出:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这表明九品中正制的弊端是( )

A.世家大族垄断官员选拔

B.导致人才思想僵化

C.世卿世禄制度再度实施

D.选官权力收归中央

【分析】本题考查九品中正制,解题的关键是解读材料“故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也”,结合九品中正制的局限性分析。

【解答】依据材料“故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也”可知,反映了九品中正制下上品被世家大族所把持,无寒门的现象,这说明世家大族垄断官员选拔,故A项正确;

材料没有体现出人才思想僵化,故B项错误;

材料涉及的是九品中正制,强调家世选官,世卿世禄制度强调以血缘世袭,与材料信息不符,而且不符合史实,故C项错误;

材料反映的是九品中正制下世家大族垄断官员选拔,而非选官权力收归中央,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查九品中正制的弊端,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.(2024春 吉林期中)1883年,美国通过文官制度改革确立了“考绩制”的选官方法,但这一制度并未全面迅速地铺开。在改革的最初20年中,“分赃制”(政府职位分配制度)仍与其并行,改革进展缓慢。造成这一现象的主要原因是( )

A.政党之间利益之争 B.南北经济差距较大

C.宪法存在严重缺陷 D.工业革命进展受阻

【分析】本题考查了西方文官制度,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料和所学可知,造成1883年美国文官制度改革后“考绩制”与“分赃制”并行,且改革进展缓慢的主要原因是政党之间利益之争。在政党政治和政党斗争的影响下,改革受到了阻碍,使得新的考绩制和旧的分赃制在一段时间内并行存在,A项正确;

美国内战结束后,南北经济差距逐渐缩小,这不是文官制度改革缓慢的原因,排除B项;

文官制度改革缓慢与1787年宪法无关,而是政党之间利益之争造成的,排除C项;

19世纪晚期,美国第二次工业革命进展迅猛,成为当时世界科技与工业中心,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了西方文官制度,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.(2024 安徽开学)宋真宗所作并推广的《劝学诗》中写到:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”宋真宗创作该诗并推广旨在( )

A.抑制门阀势力把持朝政

B.鼓励寒门子弟学优而仕

C.推动文化事业繁荣昌盛

D.重造重文轻武社会氛围

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】由材料可知,宋真宗作此诗并推广,旨在鼓励并吸引寒门和平民子弟勒学苦读并参加科举考试,B项正确;

抑制门阀势力把持朝政说法与史实不符,排除A项;

宋代文化事业繁荣昌盛与科举制发展有一定关系,但该题设问主旨是宋真宗作此诗并推广的目的,排除C项;

D项说法错在“重造”,其实,崇尚文治和重文轻武一直是宋初以来的基本国策,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

16.(2024春 十堰期末)宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

【分析】本题考查科举制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】根据材料“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”“1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试”可知,宋朝逐渐放宽参加科举考试的资格和条件,这有利于扩大取士范围,A项正确;

放宽参加科举考试的条件,针对对象是工商杂类者、隐忧匿服者,和打击世家大族无关,排除B项;

放宽参加科举考试的条件,针对对象是工商杂类者、隐忧匿服者,扩大选拔人才范围,不会强化门阀观念,排除C项;

宗法制度在西周后期就开始瓦解了,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查科举制,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.(2024 河源期末)1978年,美国总统卡特在致国会的咨文中说:“这个制度(文官制度)有严重缺陷,它已成为官僚主义的迷宫。这座迷宫忽视功绩制,容忍拙劣的工作表现,容许滥用雇员的正当权利,使每件人事行动都陷入繁杂、拖拉的公事程序及延误和混乱的泥沼。”由此可知( )

A.美国应该废除文官制度

B.卡特意在进行文官制度改革

C.卡特打破了政务官特权

D.美国加大了惩治腐败的力度

【分析】本题考查西方文官制度,解题的关键是解读分析材料信息,结合美国文官制度的弊端及其文官改革的目的解答。

【解答】依据材料并结合所学可知,美国总统卡特列举了文官制度的弊端,其目的在于进行文官制度改革,故B项正确;

卡特认为文官制度有弊端,但不能说明其就要废除文官制度,故A项错误;

材料并没有涉及到卡特具体的改革方案,无法得出“打破了政务官特权”的结论,故C项错误;

文官制度存在的问题不仅是腐败问题,因此不能据此就得出“加大了惩治腐败的力度”的结论,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查美国的文官制度,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

18.(2024 光明区期末)天监四年(505年),梁武帝置五经博士各一人,开馆招生。“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”。梁武帝意在( )

A.通过考试选拔官员

B.培养庶族精英儒学素养

C.确立儒学正统地位

D.维护传统九品中正制度

【分析】本题主要考查中国古代的选官用人制度的变化,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】根据材料“旧国子学生,限以贵贱,帝欲招来后进,五馆生皆引寒门俊才,不限人数”可知梁武帝重点招收门第出身低的人才,可见其目的是培养庶族精英的儒学素养,B项正确;

隋朝创立科举制确立了通过考试选拔官员的方法,排除A项;

汉武帝时期确立儒学正统地位,排除C项;

传统九品中正制度重视门第和声望,而梁武帝招收寒门人才,两者矛盾,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查中国古代的选官用人制度的变化,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

19.(2024 大同期末)在新旧《唐书》所载830名进士中,出身名族和公卿子弟者71%,而《宋史》记载北宋一至三品官中来自布衣者至北宋末已达64.44%,其中宋代宰相布衣出身者占比53.3%。这一变化反映了( )

A.贵族政治退出历史舞台

B.政治人才选拔出现革新

C.社会结构得到了新整合

D.官员录取程序更加公平

【分析】本题考查科举制,解题的关键是解读分析材料信息,结合宋代科举制的作用解答。

【解答】依据材料可知,与唐代相比,宋代官员出身寒门子弟的比例增加,这说明宋代社会阶层的流动性增强,社会结构得以调整,故C项正确;

秦朝时官僚政治取代了贵族政治,但并不意味着贵族政治就退出历史舞台,故A项错误;

唐宋选拔人才的主要方式均为科举制,没有出现革新,故B项错误;

材料没有涉及选官的程序,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查科举制的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

20.(2024 宁波期末)《清史稿》记载:“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强。”以下解读正确的是( )

A.“联军”是指英法联军

B.“图强”是指戊戌维新

C.取法欧美主要是学技术

D.这一变故推动清末新政

【分析】本题考查清末新政和“预备立宪”,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“逮光绪二十六年,联军入京,两宫西狩。忧时之士,咸谓非取法欧、美,不足以图强”和所学知识可知,这是八国联军攻入北京的事变,在这一事件后,清政府签订了《辛丑条约》,后来被迫进行了清末新政改革,D正确;

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查清末新政和“预备立宪”,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理