12. 寄欧阳舍人书 课件 (5)

图片预览

文档简介

课件75张PPT。精 研 课 文

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

曾巩十分仰慕欧阳修的道德文章,曾把他与唐代的韩愈相提并论,从20岁起就与欧阳修建立了亲密的过从关系。庆历四年,曾巩致书欧阳修,请他为祖父曾致尧作神道碑。庆历六年,欧阳修写好后,曾巩即写此信致谢,时年29岁。整体

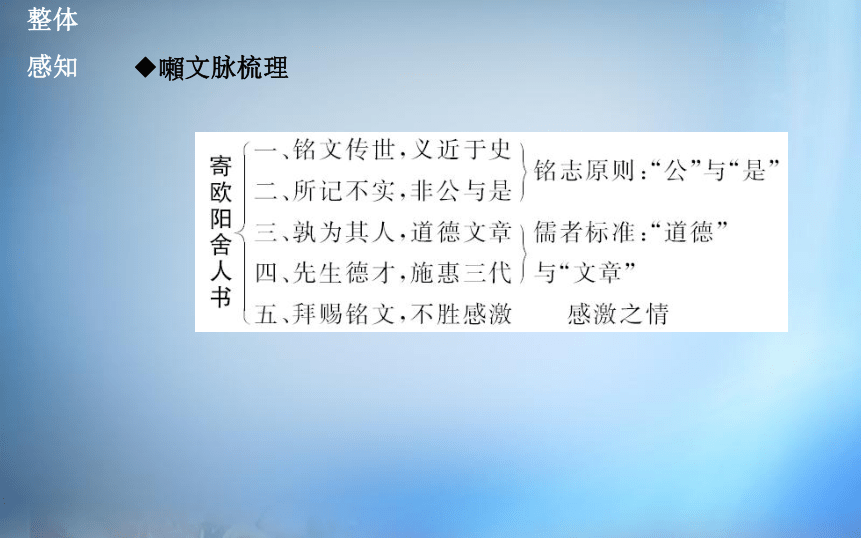

感知◆?文脉梳理文段

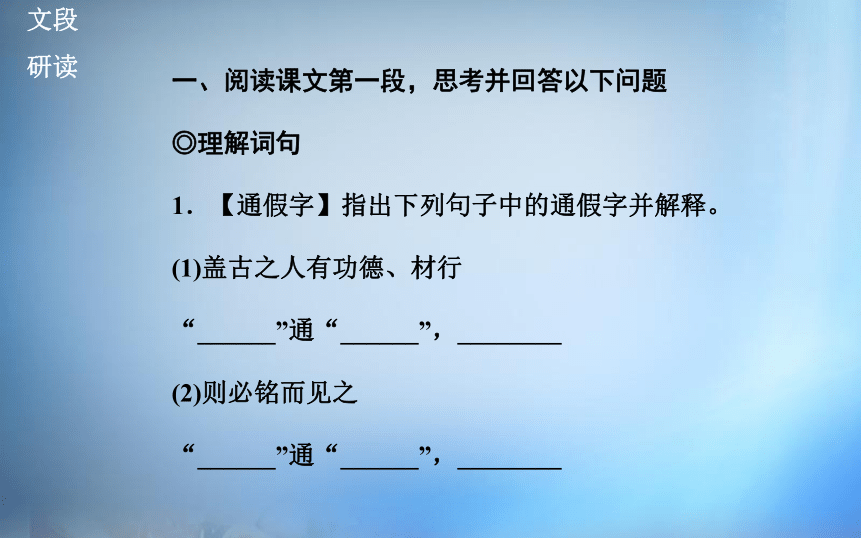

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)盖古之人有功德、材行

“______”通“______”,________

(2)则必铭而见之

“______”通“______”,________文段

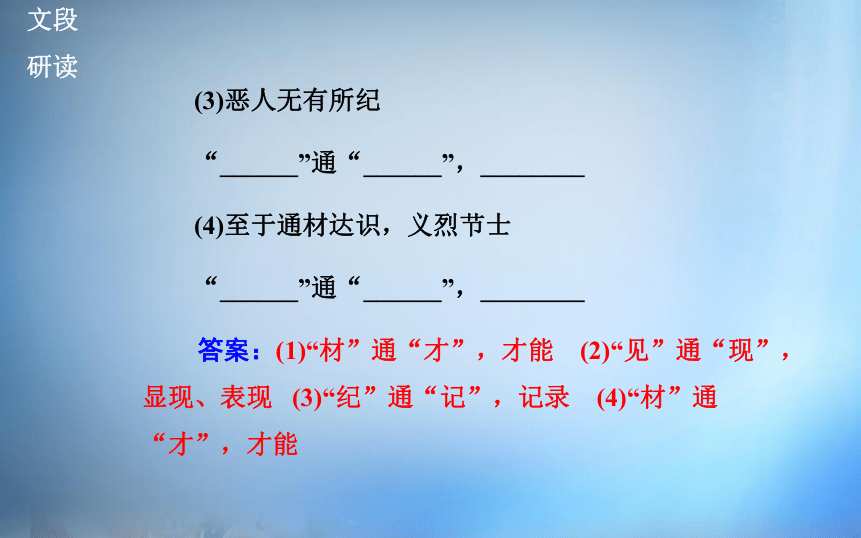

研读 (3)恶人无有所纪

“______”通“______”,________

(4)至于通材达识,义烈节士

“______”通“______”,________

答案:(1)“材”通“才”,才能 (2)“见”通“现”,显现、表现 (3)“纪”通“记”,记录 (4)“材”通“才”,才能文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

则勇于自立

古义:____________________

今义:不依赖别人,靠自己的劳动而生活。

答案:建立功业文段

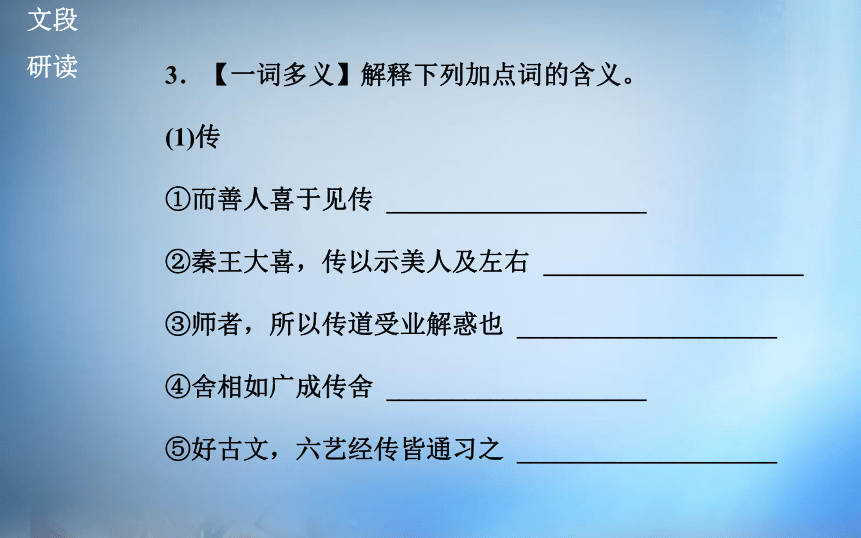

研读3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)传

①而善人喜于见传 ____________________

②秦王大喜,传以示美人及左右 ____________________

③师者,所以传道受业解惑也 ____________________

④舍相如广成传舍 ____________________

⑤好古文,六艺经传皆通习之 ____________________文段

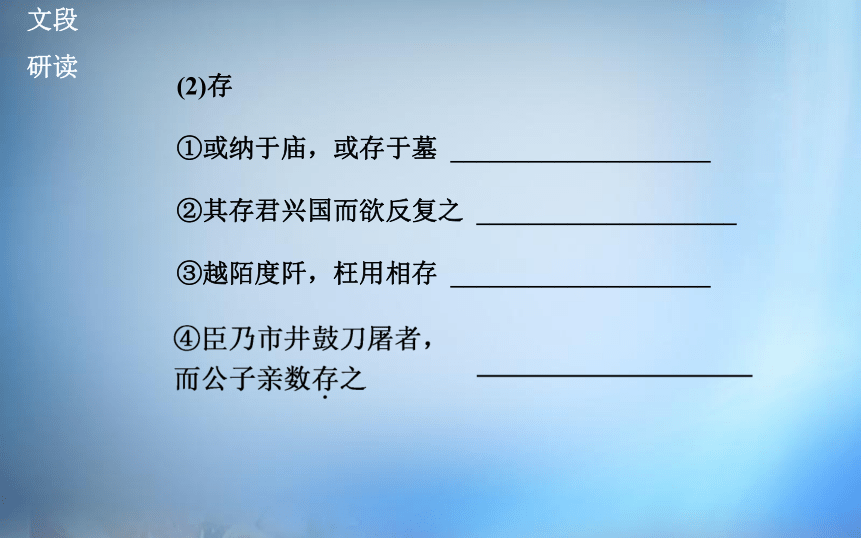

研读(2)存

①或纳于庙,或存于墓 ____________________

②其存君兴国而欲反复之 ____________________

③越陌度阡,枉用相存 ____________________文段

研读 答案:(1)传:①动词,流传 ②动词,传递 ③动词,传授 ④名词,驿舍 ⑤名词,注释或解释经传的文字

(2)存:①动词,保存 ②动词,关心、想念 ③动词,看望、问候 ④动词,慰问、抚恤

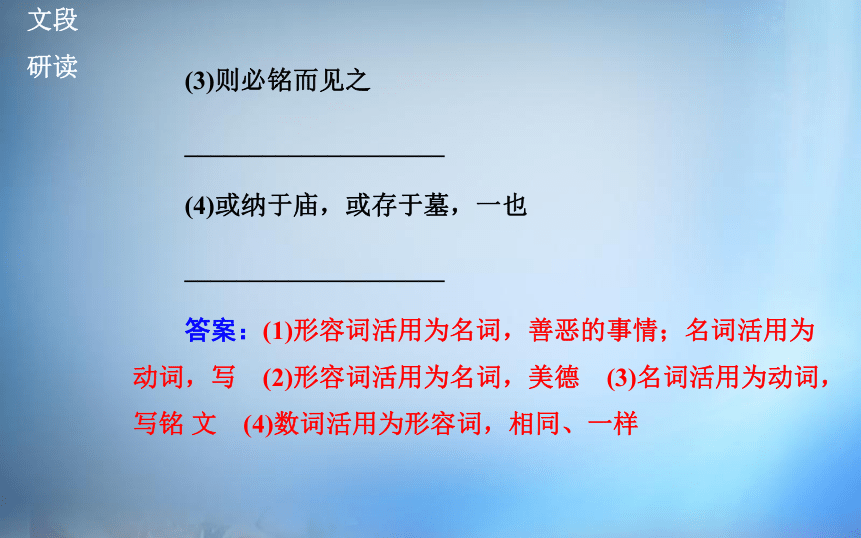

4.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)盖史之于善恶无所不书

____________________

(2)志义之美者

____________________文段

研读 (3)则必铭而见之

____________________

(4)或纳于庙,或存于墓,一也

____________________

答案:(1)形容词活用为名词,善恶的事情;名词活用为动词,写 (2)形容词活用为名词,美德 (3)名词活用为动词,写铭 文 (4)数词活用为形容词,相同、一样文段

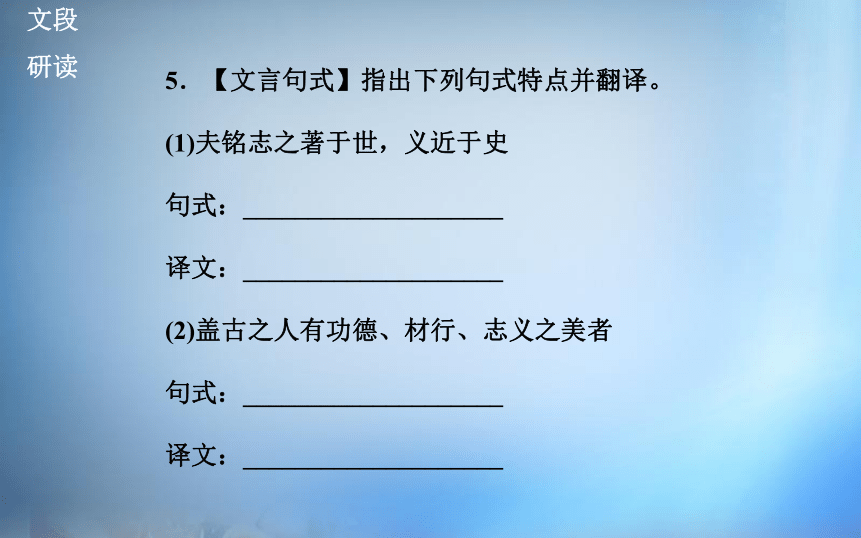

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)夫铭志之著于世,义近于史

句式:____________________

译文:____________________

(2)盖古之人有功德、材行、志义之美者

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)则与铭乎何有

句式:____________________

译文:____________________

(4)而善人喜于见传

句式:____________________

译文:____________________

(5)此其所以与史异也

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 (6)嘉言善状,皆见于篇

句式:____________________

译文:____________________

(7)其将安近

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;碑铭在世上有显著地位,它的作用与史书相近文段

研读 (2)定语后置句;而碑铭大概是古人中那些有功有德、有才有行、有志有义的美德的人

(3)宾语前置句;那么对于碑铭来说还有什么可以写的呢

(4)被动句;好人喜欢(自己)被传扬

(5)判断句;这是它和史书不同的原因

(6)状语后置句;美言善行的人,都能在碑铭中见到

(7)宾语前置句;难道还会同别的什么相近吗文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

6.下列语句中,分别说明铭与史的区别和著铭原则的一项是(A)

A.盖史之于善恶无所不书

非畜道德而能文章者无以为也文段

研读 B.惧后世之不知,则必铭而见之

苟托之非人,则书之非公与是

C.或纳于庙,或荐于墓,一也

而其辞之不工,则世犹不传

D.苟其人之恶,则于铭乎何有

幸遇而得铭,其公与是

解析:B项,第一句是说留“铭”的原因,第二句是误托的后果。C项,第一句是说铭的收藏,第二句是文采方面。D项,第一句涉及与史的区别,即罪恶不能书于铭,第二句是说曾巩自己请托的事。文段

研读 7.文章第一段主要写了什么内容,有什么作用?

答案:第一段首先交代写这封信的缘起与观诵碑铭后的总的感受,接着叙及撰写碑铭的意义。先提出论点“铭志之著于世,义近于史”,然后比较铭、史之异同。先言其异,次言其同。本段借助铭、史对比展开文章,深刻地阐述了铭志的警世作用。文段

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)立言者既莫之拒而不为

古义:____________________

今义:著书立说

(2)茍托之非人

古义:____________________

今义:属性词。不属于人应有的文段

研读 (3)书之非公与是故也

古义:____________________

今义:因此

(4)公卿大夫至于里巷之士

古义:____________________

今义:表示达到某种程度,表示另提一事

答案:(1)撰写铭文 (2)不合适的人 (3)两个词,正确的;缘故 (4)到文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

书其恶焉

____________________

答案:名词活用为动词,写;形容词活用为名词,恶行

3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)则

①恶人无有所纪,则以愧而惧 ____________________

②茍托之非人,则书之非公与是 ____________________文段

研读③位卑则足羞,官盛则近谀 ____________________

④于其身也,则耻师焉,惑矣 ____________________

⑤此则岳阳楼之大观也 ____________________

(2)勒

①皆务勒铭以夸后世 ____________________

②勒兵,下令军中 ____________________

③悬崖勒马 ____________________

④于是侨居者各勒还本属 ____________________文段

研读 答案:(1)则:①连词,表承接,就 ②连词,表假设,那么 ③连词,表并列,就 ④连词,表转折,却 ⑤副词,表判断,是

(2)勒:①动词,雕刻 ②动词,率领、带领 ③动词,约束 ④动词,强制

4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)皆务勒铭以夸后世

句式:____________________

译文:____________________文段

研读

(2)立言者既莫之拒而不为

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)省略句;补充完整为“皆务勒铭以夸(于)后世”,都一定要刻碑铭来向后人夸耀

(2)宾语前置句;撰写铭文的人既不能拒绝他不写文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

5.下列语句分别编为四组,全都能体现作者推崇道德文章的一组是(C)

①嘉言善状,皆见于篇,则足为后法 ②故虽恶人,皆务勒铭以夸后世 ③书其恶焉,则人情之所不得 ④后之作铭者,当观其人 ⑤非畜道德而能文章者,无以为也 ⑥而人之行,有情善而迹非

A.①②⑥ B.②③⑤

C.①④⑤ D.③④⑥文段

研读 解析:②是说即使是恶人,也都一定要勒刻碑铭去向后世夸耀;③是说作铭者碍于人情不能写下死者的恶行;⑥是说人的品行,有性情善良却事迹不佳的。

6.下列对课文的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.文章第一段中提及“蒙赐书”及撰“铭”,点明写信之由;“反复观诵”,侧面写出欧文之精彩及作者爱不释手之情景;“感与惭并”,写作者对欧阳修的感激与敬佩。寥寥二十余字,言简意深。文段

研读 B.作者认为铭文流传于世,其作用接近于史书,而作为史书,则是非常严谨而真实的。而今铭文所以不实,则因逝者的子孙一心想要颂扬他们的先辈,往往刻意隐瞒逝者的恶行,致使撰铭者不能明察。

C.作者先论及古代撰写墓志铭的社会意义,在于褒扬美善;进而论及今之墓铭的流弊,在论及流弊时,特别突出了撰铭人的作用,提出只有撰铭人“畜道德而能文章”,才能写出流传后世的铭文。文段

研读 D.本文借感谢欧阳修给自己祖父写墓志铭,提出了撰写铭志的两字原则——“公”和“是”,阐述了“道德”“文章”之于儒者修养的重要性,阐发“文以载道”的主张,表达对道德文章兼胜的赞许与追求。

解析:课文中作者认为铭志内容开始不真实的原因是撰铭者受死者子孙的请托,碍于人情无法写下死者的恶行。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

非畜道德而能文章者无以为也

“______”通“______”,________

答案:“畜”通“蓄”,积蓄、富于文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)非畜道德而能文章者无以为也

____________________

(2)则不受而铭之

____________________

(3)有意奸而外淑

____________________文段

研读答案:(1)名词活用为动词,写文章

(2)名词作动词的为动用法,为……写铭文

(3)名词作状语,在外表上

3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

非

①非畜道德而能文章者无以为也 ____________________

②茍托之非人,则书之非 ____________________文段

研读 ④人非生而知之者,孰能无惑 ____________________

⑤是已而非人,俗之同病 ____________________

答案:非:①副词,不是 ②形容词,不合适的 ③副词,不是 ④副词,不是 ⑤动词,认为不对文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)有实大于名,有名侈于实

句式:____________________

译文:____________________

(2)非畜道德者恶能辨之不惑

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 答案:(1)状语后置句。有的人实际表现要比他的名声大,有的人名声要比他的实际表现大

(2)被动句。不是有很高道德修养的人,怎么能够辨别这些而不被迷惑

◎筛选概括

5.下列论述不属于阐述“文以载道”主张的一项是(A)

A.善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。

B.又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。文段

研读 C.其故非他,托之非人,书之非公与是故也。

D.盖有道德者之于恶人,则不受而铭之,于众人则能辨焉。

6.“然则孰为其人,而能尽公与是欤?非畜道德而能文章者无以为也。”这句话的作用是什么?

答案:这句话说明撰写墓志铭能做到完全公正和正确的,必须是道德高尚、文章高明的人,为后文赞扬欧阳修埋下伏笔。文段

研读 7.下列对课文的理解和分析,不正确的一项是(C)

A.作者认为只有“畜道德而能文章者”,才能写出“公与是”的墓志碑铭,将道德、文章并提,强调思想修养与写好文章同等重要。

B.本文善于敛气蓄势,本为感谢颂扬欧公,却先阐述道德与文章的关系,再言“畜道德而能文章者”极其罕有,气势蓄极,到文末颂欧公便水到渠成。文段

研读 C.作者认为铭文与史传都有警世劝善的作用,然史传对善恶之人都会加以记载,而铭文一直以来都只记功德卓著、才能操行出众、志气道义高尚的人。

D.本文虽为书信,但吞吐抑扬,极尽腾挪,语言从容舒缓、纡徐百折,在深谢欧阳修赐铭之恩、盛誉其“畜道德而能文章”的同时,也赞自己的先祖。

解析:C项,“铭文一直以来都只记……的人”说法不符合课文内容。文段

研读 8.下列对课文的评析,不正确的一项是(B)

A.作者认为,写史和镂铭在内容上和对后世的作用上是有不同的表现的,但如果选对写铭之人,铭与史也不会有什么差别。

B.作者认为世道衰败就会使人急于夸耀自己和自己的先人,子孙们都一心想褒美称扬他故去的亲人,而不顾先人的行为是不是丑恶。文段

研读 C.作者认为,碑铭写得不公正和不正确,主要原因有写铭之人没有揣摩“所托”之人,不能据实而书。

D.作者对欧阳修为自己的祖父撰写铭文心存感激的同时,也高度赞扬了欧阳修高尚的道德和优美的文笔。

解析:B项,“世道衰败就会使人急于夸耀自己和自己的先人”中,语句间没有必然的逻辑联系。文段

研读四、阅读课文第四段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)而世之学者

古义:____________________

今义:在学术上有一定成就的人

(2)则往往衋然不知涕之流落也

古义:____________________

今义:穷困潦倒,漂泊外地

答案:(1)读书人、求学的人 (2)流下、落下文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)幸遇而得铭其公与是

____________________

(2)其感与报

____________________

答案:(1)名词活用为动词,写墓志铭 (2)动词活用为名词,感激之心;报答之心文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

一

①则知先生推一赐于巩 ____________________

②或纳于庙,或存于墓,一也 ____________________

③一欲褒扬其亲而不本乎理 ____________________

④此数美者,一归于先生 ____________________

⑤六王毕,四海一 ____________________

答案:一:①名词,一篇文章 ②形容词,一样 ③副词,一心 ④副词,全、全部 ⑤动词,统一文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)其传之难如此,其遇之难又如此

句式:____________________

译文:____________________

(2)若先生之道德文章,固所谓数百年而有者也

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 (3)其传世行后无疑也

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;这种人传世是这样困难,碰到他又是这样困难

(2)判断句;像先生的道德文章,的确是所谓几百年才能出现的

(3)省略句;补充完整为“其传(于)世行(于)后无疑也”,这碑铭能流行于当代并流传到后代是毫无疑问的文段

研读 ◎筛选概括

5.下列对课文的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.第一段第一句看似语句平淡,实则意味深长,如“去秋人还”暗示早已收到了墓志铭,“反复观诵”,则从侧面写出了欧阳修所撰墓志铭的精彩。

B.第三段指出,造成今铭“不实”和“传者盖少”二弊的原因就是“为人之子孙者”把墓志铭托付给了禽兽不如的人,记载得不公正和不正确。文段

研读 C.第四段指出,撰写墓志铭的人必须同时具备“畜道德”和“能文章”两个条件,才能纠除今铭之二弊。

D.第二段的论点是“铭志之著于世,义近于史”,第四段的论点则是“非畜道德而能文章者无以为也”,两段均采用了“总—分—总”的结构方式。

6.下列对课文的阐述,不正确的一项是(D)

A.文中,曾巩就碑文撰写提出了看法:一是撰写碑文要态度公正,叙事合乎实际;二是撰写碑文要慎选作者。文段

研读 B.曾巩写信感谢欧阳修替自己的先祖父撰写碑文,但又不拘泥于致谢,巧妙地借碑文欲传后世就要托之德人的观点来称颂欧阳修的道德文章。

C.碑文本属一人一家之事,曾巩却做出与世道人心有关的文章,可见他对欧阳修的感激并非全出于一己之私。

D.本文历来被誉为书简范文,尤以思路缜密,情意真切见长。它的主要用意是赞美欧阳修擅长撰写碑铭的才华。

解析:主要用意是向欧阳修致谢,进而称颂欧阳修的道德文章堪为世范。文段

研读五、阅读课文第五段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【一词多义】解释下列加点词的含义。

进

①其谁不愿进于门 ____________________

②且敢进其所以然 ____________________

③臣之进退,实为狼狈 ____________________

④臣之所好者道也,进乎技矣 ____________________

⑤群臣进谏 ____________________文段

研读 答案:进:①动词,进拜 ②动词,进言 ③动词,出来做官 ④动词,超过 ⑤动词,进献

2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)而先生进之

____________________

(2)而先生显之

____________________

(3)善谁不为

____________________文段

研读(4)而恶谁不愧以惧

____________________

(5)孰不欲宠荣其父祖

____________________

(6)此数美者

____________________

(7)一归于先生

____________________文段

研读 (8)愧甚,不宣

____________________

答案:(1)使动用法,使……进用 (2)使动用法,使……显扬 (3)形容词活用为名词,善行 (4)形容词活用为动词,做坏事;形容词的意动用法,觉得羞愧 (5)形容词的使动用法,使……得到尊宠荣耀 (6)形容词活用为名词,美好的品行 (7)数词活用为副词,全 (8)形容词的意动用法,感到很愧疚文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)其谁不愿进于门

句式:____________________

译文:____________________

(2)其谁不有望于世

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)善谁不为

句式:____________________

译文:____________________

(4)愧甚,不宣

句式:____________________

译文:____________________文段

研读答案:(1)状语后置句;有谁不愿到先生的门下进拜呢

(2)状语后置句;有谁不对世道有所希望呢

(3)宾语前置句;有谁不愿意去做善事呢

(4)状语后置句;感到很愧疚,不再赘言了文段

研读 ◎筛选概括

4.下列语句分别编为四组,全都说明墓志铭“行世”而“传后”应具备的条件的一项是(B)

①其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严 ②其故非他,托之非人,书之非公与是故也 ③犹之用人,非畜道德者恶能辨之不惑,议之不徇 ④而其辞之不工,则世犹不传,于是又在其文章兼胜焉 ⑤每观传记所书古人之事,至其所可感,则往往衋然不知涕之流落也 ⑥则世之魁闳豪杰不世出之士,其谁不愿进于门

A.①②⑥ B.②③④

C.①⑤④ D.③⑤⑥文段

研读 解析:①说明铭文的作用;②说明铭文内容要做到“公”与“是”;③说明铭文写作者要“畜道德”;④说明铭文写作者要“能文章”;⑤铭文的影响;⑥盛赞欧阳修的贤能。

5.下列对课文的理解,不正确的一项是(D)

A.“若巩之浅薄滞拙,而先生进之”,即申说欧公对自己的教诲。“先祖父之屯蹶否塞以死,而先生显之”,即感谢欧阳修的铭文彰扬了其具有困顿身世的祖父。

B.从立言者之论,归结至于欧阳修身上,盛誉欧阳修“畜道德而能文章”之贤,深谢欧阳修赐铭之恩。与文章开头呼应。文段

研读 C.文段论述了墓志铭的作用及后来流于不实的原因,指出作好墓志铭应具备的条件,赞扬了欧阳修为他祖父所作墓志铭的“公与是”,并对欧阳修的道德文章深表钦佩。

D.这篇文章虽然沿袭了一般感谢信的客套写法,但没有空泛的溢美之词。而是通过对铭志作用及流传条件的分析,述说“立言”的社会意义,阐发“文以载道”的主张,表达了对道德文章兼胜的赞许与追求。

解析:D项,“这篇文章虽然沿袭了一般感谢信的客套写法”说法有误。文段

研读 6.“潜遁幽抑之士,其谁不有望于世?善谁不为?而恶谁不愧以惧?为人之父祖者,孰不欲教其子孙?为人之子孙者,孰不欲宠荣其父祖?此数美者,一归于先生。”连用五个反问句有何作用?最后一句“一”字的好处是什么?

答案:退居的隐士希望名声流播于世,人们一心向善,长辈想教育好子孙,子孙想光宗耀祖,此处运用五个反问句组成排比,突出表现了曾巩对欧阳修的赞美尊敬之情。“一”字把上述种种美德全集中于欧阳修身上,令人顿生敬重之情。归纳

探究【上下求索】

本文实为写给欧阳修的一封感谢信,但却用了相当的篇幅围绕墓志铭的功用和写作展开论述。这样写的目的是什么?

【探究思路】

墓志铭的功用→墓志铭的作者→写作目的。归纳

探究【探究结论】

答案:(示例)文章就墓志铭的文体功用展开论述,指出碑铭虽以存美为主,所述亦应真实,只有这样,才能像史传一样劝善惩恶。然后,作者对撰写墓志铭提出了两个重要观点:一是撰写墓志铭要做到态度公正,叙事合于实际;二是撰写墓志铭要慎重选择作者,须俟“畜道德而能文章者”而为之。强调的是写作者的人选问题,而欧阳修正是这样的人选。文章不是浅直地申说谢意,而是借讨论墓志铭写作的得失,辗转表示得到欧阳修所撰写铭文的幸运。课文

翻译【再拜:拜两次。古代的一种礼节,表示隆重。】课文

翻译

课文

翻译

【蒙:受。先大父:亡故的祖父。先,称死去的人。感:感激。惭:惭愧。并:一起。铭志:墓铭和墓志。墓铭用韵文,墓志用散文。著:地位显著。义:作用。功德:功劳和高尚的德行。材:通“才”。志义:志向、大义。美:美德。惧:害怕,担心。见:通“现”显现、表现。纳于庙:立于家庙。一:一样的、相同的。恶:行为丑恶。辞:碑铭。作:写作。致严:表达尊敬。传:传扬、表彰。自立:建立功业。纪:通“记”,记录。通材达识:才学广博、见识通达的人。材:通“才”。义烈节士:忠烈节义之人。嘉言善状:美言善行。法:效仿的榜样。警劝:警醒与劝诫。其:表反问语气,难道。】课文

翻译

课文

翻译

【一欲:一心想。本:根据。勒:刻。夸后世:省略句,即“夸(于)后世”,向后世夸耀。立言者:指撰写墓志铭的人。莫之拒:宾语前置,莫拒之,不能拒绝他。不得:不能够。于是:在这种情况下。实:真实,与事实相符。托之非人:托付给一个不合适的人。指请一个不合适的人来写墓志铭。公与是:公正与正确。行世:流行于世。传后:传给后代。里巷之士:平民、百姓。里巷:小巷子。莫:没有人。非他:没有别的。】课文

翻译

课文

翻译

课文

翻译

【然则:既然这样,那么。其人:那种人。畜:通“蓄”,积蓄、富于。无以:没有办法可以用来。铭之:为他写墓志铭。铭:名词活用为动词。众人:普通人。辨:分辨。行:品行。情:心地、情怀。迹:行为。非:不好。意:内心。奸:奸诈。外:外表。淑:善。相悬:相差悬殊。实指:如实地指出来。侈:过分、超出。用人:任用一个人。不惑:不迷惑。议:评议。循:徇私。辞之不工:文辞不工巧。兼:加倍。胜:胜过。】课文

翻译

课文

翻译

【并世而有:当出现在当世上。卓卓:高卓、卓越。传世行后:流行于当代并流传到后代。所可感:能够感人的地方。衋(xì)然:伤痛的样子。涕:眼泪。流落:流下。追晞:追慕、仰慕。祖德:祖父的德行。思:考虑。由:办法、途径。推一赐:推恩一次赐我的碑铭。感与报:感激和报答之心。图:报答。】课文

翻译

课文

翻译

课文

翻译

【抑:但。滞拙:反应迟钝。进:提携。屯蹶否塞:遭遇艰难,频受挫折,困厄不得志。蹶:跌倒。塞:不通。显:使动用法,使……显扬。魁闳:器宇轩昂不凡。不世出:世上少有。潜遁幽抑之士:隐居出世、抑郁不得志的人。潜遁,隐居、遁世。望:盼望。世:世道。愧以惧:羞愧而畏惧。宠荣:使动用法,使……得到尊宠荣耀。美:形容词活用为美好的品行。一:全、都。拜赐:拜受赏赐。辱:自谦的说法,意为给自己的祖父写墓志铭使对方受辱。谕:告诉、谕示。次:次序。承教:接受教诲。不宣:古代书信结尾的客套话,表示不一一诉说的意思。】

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

曾巩十分仰慕欧阳修的道德文章,曾把他与唐代的韩愈相提并论,从20岁起就与欧阳修建立了亲密的过从关系。庆历四年,曾巩致书欧阳修,请他为祖父曾致尧作神道碑。庆历六年,欧阳修写好后,曾巩即写此信致谢,时年29岁。整体

感知◆?文脉梳理文段

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)盖古之人有功德、材行

“______”通“______”,________

(2)则必铭而见之

“______”通“______”,________文段

研读 (3)恶人无有所纪

“______”通“______”,________

(4)至于通材达识,义烈节士

“______”通“______”,________

答案:(1)“材”通“才”,才能 (2)“见”通“现”,显现、表现 (3)“纪”通“记”,记录 (4)“材”通“才”,才能文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

则勇于自立

古义:____________________

今义:不依赖别人,靠自己的劳动而生活。

答案:建立功业文段

研读3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)传

①而善人喜于见传 ____________________

②秦王大喜,传以示美人及左右 ____________________

③师者,所以传道受业解惑也 ____________________

④舍相如广成传舍 ____________________

⑤好古文,六艺经传皆通习之 ____________________文段

研读(2)存

①或纳于庙,或存于墓 ____________________

②其存君兴国而欲反复之 ____________________

③越陌度阡,枉用相存 ____________________文段

研读 答案:(1)传:①动词,流传 ②动词,传递 ③动词,传授 ④名词,驿舍 ⑤名词,注释或解释经传的文字

(2)存:①动词,保存 ②动词,关心、想念 ③动词,看望、问候 ④动词,慰问、抚恤

4.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)盖史之于善恶无所不书

____________________

(2)志义之美者

____________________文段

研读 (3)则必铭而见之

____________________

(4)或纳于庙,或存于墓,一也

____________________

答案:(1)形容词活用为名词,善恶的事情;名词活用为动词,写 (2)形容词活用为名词,美德 (3)名词活用为动词,写铭 文 (4)数词活用为形容词,相同、一样文段

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)夫铭志之著于世,义近于史

句式:____________________

译文:____________________

(2)盖古之人有功德、材行、志义之美者

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)则与铭乎何有

句式:____________________

译文:____________________

(4)而善人喜于见传

句式:____________________

译文:____________________

(5)此其所以与史异也

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 (6)嘉言善状,皆见于篇

句式:____________________

译文:____________________

(7)其将安近

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;碑铭在世上有显著地位,它的作用与史书相近文段

研读 (2)定语后置句;而碑铭大概是古人中那些有功有德、有才有行、有志有义的美德的人

(3)宾语前置句;那么对于碑铭来说还有什么可以写的呢

(4)被动句;好人喜欢(自己)被传扬

(5)判断句;这是它和史书不同的原因

(6)状语后置句;美言善行的人,都能在碑铭中见到

(7)宾语前置句;难道还会同别的什么相近吗文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

6.下列语句中,分别说明铭与史的区别和著铭原则的一项是(A)

A.盖史之于善恶无所不书

非畜道德而能文章者无以为也文段

研读 B.惧后世之不知,则必铭而见之

苟托之非人,则书之非公与是

C.或纳于庙,或荐于墓,一也

而其辞之不工,则世犹不传

D.苟其人之恶,则于铭乎何有

幸遇而得铭,其公与是

解析:B项,第一句是说留“铭”的原因,第二句是误托的后果。C项,第一句是说铭的收藏,第二句是文采方面。D项,第一句涉及与史的区别,即罪恶不能书于铭,第二句是说曾巩自己请托的事。文段

研读 7.文章第一段主要写了什么内容,有什么作用?

答案:第一段首先交代写这封信的缘起与观诵碑铭后的总的感受,接着叙及撰写碑铭的意义。先提出论点“铭志之著于世,义近于史”,然后比较铭、史之异同。先言其异,次言其同。本段借助铭、史对比展开文章,深刻地阐述了铭志的警世作用。文段

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)立言者既莫之拒而不为

古义:____________________

今义:著书立说

(2)茍托之非人

古义:____________________

今义:属性词。不属于人应有的文段

研读 (3)书之非公与是故也

古义:____________________

今义:因此

(4)公卿大夫至于里巷之士

古义:____________________

今义:表示达到某种程度,表示另提一事

答案:(1)撰写铭文 (2)不合适的人 (3)两个词,正确的;缘故 (4)到文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

书其恶焉

____________________

答案:名词活用为动词,写;形容词活用为名词,恶行

3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)则

①恶人无有所纪,则以愧而惧 ____________________

②茍托之非人,则书之非公与是 ____________________文段

研读③位卑则足羞,官盛则近谀 ____________________

④于其身也,则耻师焉,惑矣 ____________________

⑤此则岳阳楼之大观也 ____________________

(2)勒

①皆务勒铭以夸后世 ____________________

②勒兵,下令军中 ____________________

③悬崖勒马 ____________________

④于是侨居者各勒还本属 ____________________文段

研读 答案:(1)则:①连词,表承接,就 ②连词,表假设,那么 ③连词,表并列,就 ④连词,表转折,却 ⑤副词,表判断,是

(2)勒:①动词,雕刻 ②动词,率领、带领 ③动词,约束 ④动词,强制

4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)皆务勒铭以夸后世

句式:____________________

译文:____________________文段

研读

(2)立言者既莫之拒而不为

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)省略句;补充完整为“皆务勒铭以夸(于)后世”,都一定要刻碑铭来向后人夸耀

(2)宾语前置句;撰写铭文的人既不能拒绝他不写文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

5.下列语句分别编为四组,全都能体现作者推崇道德文章的一组是(C)

①嘉言善状,皆见于篇,则足为后法 ②故虽恶人,皆务勒铭以夸后世 ③书其恶焉,则人情之所不得 ④后之作铭者,当观其人 ⑤非畜道德而能文章者,无以为也 ⑥而人之行,有情善而迹非

A.①②⑥ B.②③⑤

C.①④⑤ D.③④⑥文段

研读 解析:②是说即使是恶人,也都一定要勒刻碑铭去向后世夸耀;③是说作铭者碍于人情不能写下死者的恶行;⑥是说人的品行,有性情善良却事迹不佳的。

6.下列对课文的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.文章第一段中提及“蒙赐书”及撰“铭”,点明写信之由;“反复观诵”,侧面写出欧文之精彩及作者爱不释手之情景;“感与惭并”,写作者对欧阳修的感激与敬佩。寥寥二十余字,言简意深。文段

研读 B.作者认为铭文流传于世,其作用接近于史书,而作为史书,则是非常严谨而真实的。而今铭文所以不实,则因逝者的子孙一心想要颂扬他们的先辈,往往刻意隐瞒逝者的恶行,致使撰铭者不能明察。

C.作者先论及古代撰写墓志铭的社会意义,在于褒扬美善;进而论及今之墓铭的流弊,在论及流弊时,特别突出了撰铭人的作用,提出只有撰铭人“畜道德而能文章”,才能写出流传后世的铭文。文段

研读 D.本文借感谢欧阳修给自己祖父写墓志铭,提出了撰写铭志的两字原则——“公”和“是”,阐述了“道德”“文章”之于儒者修养的重要性,阐发“文以载道”的主张,表达对道德文章兼胜的赞许与追求。

解析:课文中作者认为铭志内容开始不真实的原因是撰铭者受死者子孙的请托,碍于人情无法写下死者的恶行。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

非畜道德而能文章者无以为也

“______”通“______”,________

答案:“畜”通“蓄”,积蓄、富于文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)非畜道德而能文章者无以为也

____________________

(2)则不受而铭之

____________________

(3)有意奸而外淑

____________________文段

研读答案:(1)名词活用为动词,写文章

(2)名词作动词的为动用法,为……写铭文

(3)名词作状语,在外表上

3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

非

①非畜道德而能文章者无以为也 ____________________

②茍托之非人,则书之非 ____________________文段

研读 ④人非生而知之者,孰能无惑 ____________________

⑤是已而非人,俗之同病 ____________________

答案:非:①副词,不是 ②形容词,不合适的 ③副词,不是 ④副词,不是 ⑤动词,认为不对文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)有实大于名,有名侈于实

句式:____________________

译文:____________________

(2)非畜道德者恶能辨之不惑

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 答案:(1)状语后置句。有的人实际表现要比他的名声大,有的人名声要比他的实际表现大

(2)被动句。不是有很高道德修养的人,怎么能够辨别这些而不被迷惑

◎筛选概括

5.下列论述不属于阐述“文以载道”主张的一项是(A)

A.善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。

B.又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。文段

研读 C.其故非他,托之非人,书之非公与是故也。

D.盖有道德者之于恶人,则不受而铭之,于众人则能辨焉。

6.“然则孰为其人,而能尽公与是欤?非畜道德而能文章者无以为也。”这句话的作用是什么?

答案:这句话说明撰写墓志铭能做到完全公正和正确的,必须是道德高尚、文章高明的人,为后文赞扬欧阳修埋下伏笔。文段

研读 7.下列对课文的理解和分析,不正确的一项是(C)

A.作者认为只有“畜道德而能文章者”,才能写出“公与是”的墓志碑铭,将道德、文章并提,强调思想修养与写好文章同等重要。

B.本文善于敛气蓄势,本为感谢颂扬欧公,却先阐述道德与文章的关系,再言“畜道德而能文章者”极其罕有,气势蓄极,到文末颂欧公便水到渠成。文段

研读 C.作者认为铭文与史传都有警世劝善的作用,然史传对善恶之人都会加以记载,而铭文一直以来都只记功德卓著、才能操行出众、志气道义高尚的人。

D.本文虽为书信,但吞吐抑扬,极尽腾挪,语言从容舒缓、纡徐百折,在深谢欧阳修赐铭之恩、盛誉其“畜道德而能文章”的同时,也赞自己的先祖。

解析:C项,“铭文一直以来都只记……的人”说法不符合课文内容。文段

研读 8.下列对课文的评析,不正确的一项是(B)

A.作者认为,写史和镂铭在内容上和对后世的作用上是有不同的表现的,但如果选对写铭之人,铭与史也不会有什么差别。

B.作者认为世道衰败就会使人急于夸耀自己和自己的先人,子孙们都一心想褒美称扬他故去的亲人,而不顾先人的行为是不是丑恶。文段

研读 C.作者认为,碑铭写得不公正和不正确,主要原因有写铭之人没有揣摩“所托”之人,不能据实而书。

D.作者对欧阳修为自己的祖父撰写铭文心存感激的同时,也高度赞扬了欧阳修高尚的道德和优美的文笔。

解析:B项,“世道衰败就会使人急于夸耀自己和自己的先人”中,语句间没有必然的逻辑联系。文段

研读四、阅读课文第四段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)而世之学者

古义:____________________

今义:在学术上有一定成就的人

(2)则往往衋然不知涕之流落也

古义:____________________

今义:穷困潦倒,漂泊外地

答案:(1)读书人、求学的人 (2)流下、落下文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)幸遇而得铭其公与是

____________________

(2)其感与报

____________________

答案:(1)名词活用为动词,写墓志铭 (2)动词活用为名词,感激之心;报答之心文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

一

①则知先生推一赐于巩 ____________________

②或纳于庙,或存于墓,一也 ____________________

③一欲褒扬其亲而不本乎理 ____________________

④此数美者,一归于先生 ____________________

⑤六王毕,四海一 ____________________

答案:一:①名词,一篇文章 ②形容词,一样 ③副词,一心 ④副词,全、全部 ⑤动词,统一文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)其传之难如此,其遇之难又如此

句式:____________________

译文:____________________

(2)若先生之道德文章,固所谓数百年而有者也

句式:____________________

译文:____________________文段

研读 (3)其传世行后无疑也

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;这种人传世是这样困难,碰到他又是这样困难

(2)判断句;像先生的道德文章,的确是所谓几百年才能出现的

(3)省略句;补充完整为“其传(于)世行(于)后无疑也”,这碑铭能流行于当代并流传到后代是毫无疑问的文段

研读 ◎筛选概括

5.下列对课文的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.第一段第一句看似语句平淡,实则意味深长,如“去秋人还”暗示早已收到了墓志铭,“反复观诵”,则从侧面写出了欧阳修所撰墓志铭的精彩。

B.第三段指出,造成今铭“不实”和“传者盖少”二弊的原因就是“为人之子孙者”把墓志铭托付给了禽兽不如的人,记载得不公正和不正确。文段

研读 C.第四段指出,撰写墓志铭的人必须同时具备“畜道德”和“能文章”两个条件,才能纠除今铭之二弊。

D.第二段的论点是“铭志之著于世,义近于史”,第四段的论点则是“非畜道德而能文章者无以为也”,两段均采用了“总—分—总”的结构方式。

6.下列对课文的阐述,不正确的一项是(D)

A.文中,曾巩就碑文撰写提出了看法:一是撰写碑文要态度公正,叙事合乎实际;二是撰写碑文要慎选作者。文段

研读 B.曾巩写信感谢欧阳修替自己的先祖父撰写碑文,但又不拘泥于致谢,巧妙地借碑文欲传后世就要托之德人的观点来称颂欧阳修的道德文章。

C.碑文本属一人一家之事,曾巩却做出与世道人心有关的文章,可见他对欧阳修的感激并非全出于一己之私。

D.本文历来被誉为书简范文,尤以思路缜密,情意真切见长。它的主要用意是赞美欧阳修擅长撰写碑铭的才华。

解析:主要用意是向欧阳修致谢,进而称颂欧阳修的道德文章堪为世范。文段

研读五、阅读课文第五段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【一词多义】解释下列加点词的含义。

进

①其谁不愿进于门 ____________________

②且敢进其所以然 ____________________

③臣之进退,实为狼狈 ____________________

④臣之所好者道也,进乎技矣 ____________________

⑤群臣进谏 ____________________文段

研读 答案:进:①动词,进拜 ②动词,进言 ③动词,出来做官 ④动词,超过 ⑤动词,进献

2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)而先生进之

____________________

(2)而先生显之

____________________

(3)善谁不为

____________________文段

研读(4)而恶谁不愧以惧

____________________

(5)孰不欲宠荣其父祖

____________________

(6)此数美者

____________________

(7)一归于先生

____________________文段

研读 (8)愧甚,不宣

____________________

答案:(1)使动用法,使……进用 (2)使动用法,使……显扬 (3)形容词活用为名词,善行 (4)形容词活用为动词,做坏事;形容词的意动用法,觉得羞愧 (5)形容词的使动用法,使……得到尊宠荣耀 (6)形容词活用为名词,美好的品行 (7)数词活用为副词,全 (8)形容词的意动用法,感到很愧疚文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)其谁不愿进于门

句式:____________________

译文:____________________

(2)其谁不有望于世

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)善谁不为

句式:____________________

译文:____________________

(4)愧甚,不宣

句式:____________________

译文:____________________文段

研读答案:(1)状语后置句;有谁不愿到先生的门下进拜呢

(2)状语后置句;有谁不对世道有所希望呢

(3)宾语前置句;有谁不愿意去做善事呢

(4)状语后置句;感到很愧疚,不再赘言了文段

研读 ◎筛选概括

4.下列语句分别编为四组,全都说明墓志铭“行世”而“传后”应具备的条件的一项是(B)

①其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严 ②其故非他,托之非人,书之非公与是故也 ③犹之用人,非畜道德者恶能辨之不惑,议之不徇 ④而其辞之不工,则世犹不传,于是又在其文章兼胜焉 ⑤每观传记所书古人之事,至其所可感,则往往衋然不知涕之流落也 ⑥则世之魁闳豪杰不世出之士,其谁不愿进于门

A.①②⑥ B.②③④

C.①⑤④ D.③⑤⑥文段

研读 解析:①说明铭文的作用;②说明铭文内容要做到“公”与“是”;③说明铭文写作者要“畜道德”;④说明铭文写作者要“能文章”;⑤铭文的影响;⑥盛赞欧阳修的贤能。

5.下列对课文的理解,不正确的一项是(D)

A.“若巩之浅薄滞拙,而先生进之”,即申说欧公对自己的教诲。“先祖父之屯蹶否塞以死,而先生显之”,即感谢欧阳修的铭文彰扬了其具有困顿身世的祖父。

B.从立言者之论,归结至于欧阳修身上,盛誉欧阳修“畜道德而能文章”之贤,深谢欧阳修赐铭之恩。与文章开头呼应。文段

研读 C.文段论述了墓志铭的作用及后来流于不实的原因,指出作好墓志铭应具备的条件,赞扬了欧阳修为他祖父所作墓志铭的“公与是”,并对欧阳修的道德文章深表钦佩。

D.这篇文章虽然沿袭了一般感谢信的客套写法,但没有空泛的溢美之词。而是通过对铭志作用及流传条件的分析,述说“立言”的社会意义,阐发“文以载道”的主张,表达了对道德文章兼胜的赞许与追求。

解析:D项,“这篇文章虽然沿袭了一般感谢信的客套写法”说法有误。文段

研读 6.“潜遁幽抑之士,其谁不有望于世?善谁不为?而恶谁不愧以惧?为人之父祖者,孰不欲教其子孙?为人之子孙者,孰不欲宠荣其父祖?此数美者,一归于先生。”连用五个反问句有何作用?最后一句“一”字的好处是什么?

答案:退居的隐士希望名声流播于世,人们一心向善,长辈想教育好子孙,子孙想光宗耀祖,此处运用五个反问句组成排比,突出表现了曾巩对欧阳修的赞美尊敬之情。“一”字把上述种种美德全集中于欧阳修身上,令人顿生敬重之情。归纳

探究【上下求索】

本文实为写给欧阳修的一封感谢信,但却用了相当的篇幅围绕墓志铭的功用和写作展开论述。这样写的目的是什么?

【探究思路】

墓志铭的功用→墓志铭的作者→写作目的。归纳

探究【探究结论】

答案:(示例)文章就墓志铭的文体功用展开论述,指出碑铭虽以存美为主,所述亦应真实,只有这样,才能像史传一样劝善惩恶。然后,作者对撰写墓志铭提出了两个重要观点:一是撰写墓志铭要做到态度公正,叙事合于实际;二是撰写墓志铭要慎重选择作者,须俟“畜道德而能文章者”而为之。强调的是写作者的人选问题,而欧阳修正是这样的人选。文章不是浅直地申说谢意,而是借讨论墓志铭写作的得失,辗转表示得到欧阳修所撰写铭文的幸运。课文

翻译【再拜:拜两次。古代的一种礼节,表示隆重。】课文

翻译

课文

翻译

【蒙:受。先大父:亡故的祖父。先,称死去的人。感:感激。惭:惭愧。并:一起。铭志:墓铭和墓志。墓铭用韵文,墓志用散文。著:地位显著。义:作用。功德:功劳和高尚的德行。材:通“才”。志义:志向、大义。美:美德。惧:害怕,担心。见:通“现”显现、表现。纳于庙:立于家庙。一:一样的、相同的。恶:行为丑恶。辞:碑铭。作:写作。致严:表达尊敬。传:传扬、表彰。自立:建立功业。纪:通“记”,记录。通材达识:才学广博、见识通达的人。材:通“才”。义烈节士:忠烈节义之人。嘉言善状:美言善行。法:效仿的榜样。警劝:警醒与劝诫。其:表反问语气,难道。】课文

翻译

课文

翻译

【一欲:一心想。本:根据。勒:刻。夸后世:省略句,即“夸(于)后世”,向后世夸耀。立言者:指撰写墓志铭的人。莫之拒:宾语前置,莫拒之,不能拒绝他。不得:不能够。于是:在这种情况下。实:真实,与事实相符。托之非人:托付给一个不合适的人。指请一个不合适的人来写墓志铭。公与是:公正与正确。行世:流行于世。传后:传给后代。里巷之士:平民、百姓。里巷:小巷子。莫:没有人。非他:没有别的。】课文

翻译

课文

翻译

课文

翻译

【然则:既然这样,那么。其人:那种人。畜:通“蓄”,积蓄、富于。无以:没有办法可以用来。铭之:为他写墓志铭。铭:名词活用为动词。众人:普通人。辨:分辨。行:品行。情:心地、情怀。迹:行为。非:不好。意:内心。奸:奸诈。外:外表。淑:善。相悬:相差悬殊。实指:如实地指出来。侈:过分、超出。用人:任用一个人。不惑:不迷惑。议:评议。循:徇私。辞之不工:文辞不工巧。兼:加倍。胜:胜过。】课文

翻译

课文

翻译

【并世而有:当出现在当世上。卓卓:高卓、卓越。传世行后:流行于当代并流传到后代。所可感:能够感人的地方。衋(xì)然:伤痛的样子。涕:眼泪。流落:流下。追晞:追慕、仰慕。祖德:祖父的德行。思:考虑。由:办法、途径。推一赐:推恩一次赐我的碑铭。感与报:感激和报答之心。图:报答。】课文

翻译

课文

翻译

课文

翻译

【抑:但。滞拙:反应迟钝。进:提携。屯蹶否塞:遭遇艰难,频受挫折,困厄不得志。蹶:跌倒。塞:不通。显:使动用法,使……显扬。魁闳:器宇轩昂不凡。不世出:世上少有。潜遁幽抑之士:隐居出世、抑郁不得志的人。潜遁,隐居、遁世。望:盼望。世:世道。愧以惧:羞愧而畏惧。宠荣:使动用法,使……得到尊宠荣耀。美:形容词活用为美好的品行。一:全、都。拜赐:拜受赏赐。辱:自谦的说法,意为给自己的祖父写墓志铭使对方受辱。谕:告诉、谕示。次:次序。承教:接受教诲。不宣:古代书信结尾的客套话,表示不一一诉说的意思。】