山东省济南市槐荫区2024-2025学年八年级(下)期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市槐荫区2024-2025学年八年级(下)期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 778.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-09 20:13:16 | ||

图片预览

文档简介

山东省济南市槐荫区2024-2025学年八年级(下)期末历史试卷

一、单选题:本大题共24小题,共48分。

1.照片是历史的定格,口号是时代的呐喊。若为如图的历史照片配上口号,你认为哪句最合适( )

A. “打倒列强,除军阀!” B. “大刀向鬼子们的头上砍去!”

C. “打过长江去,解放全中国!” D. “雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!”

2.“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”新中国成立初期,为赢得农民,中央人民政府颁布指导土地改革的基本法律依据是( )

A. 《中国人民政治协商会议共同纲领》 B. 《中华人民共和国土地改革法》

C. 《中华人民共和国宪法》 D. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

3.1956年,毛泽东巡视南方写下《水调歌头 游泳》:“才饮长沙水,又食武昌鱼……一桥飞架南北,天堑变通途……”其中“一桥”指( )

A. 武汉长江大桥 B. 南京长江大桥 C. 上海南浦大桥 D. 港珠澳大桥

4.1956年,“恒源祥”创始人沈莱舟曾对子女说:“现在我把厂都交给了国家,由国家去经营管理,我坐在家里不用花一点心思收定息,这又有什么不好?”可见,国家对此采取的是( )

A. 成立合作社 B. 赎买政策 C. 无偿没收 D. 民主改革

5.如表为国家统计局公布的我国1956-1965年国内生产总值,从表中可以看出( )

时间(年) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

国内生产总值(亿元) 1030.7 1071.4 1312.3 1447.5 1470.1 1232.3 1162.2 1248.3 1469.9 1734

A. 社会主义建设曲折前进 B. 国内生产总值持续增长

C. 国民经济体系初步形成 D. 人民生活水平稳步提高

6.在社会主义经济建设时期,全国各条战线上涌现出了大批英雄模范人物。其中,在大庆石油大会战中,用身体搅拌泥浆,制服了井喷,被誉为“铁人”的是( )

A. 雷锋 B. 王进喜 C. 焦裕禄 D. 邓稼先

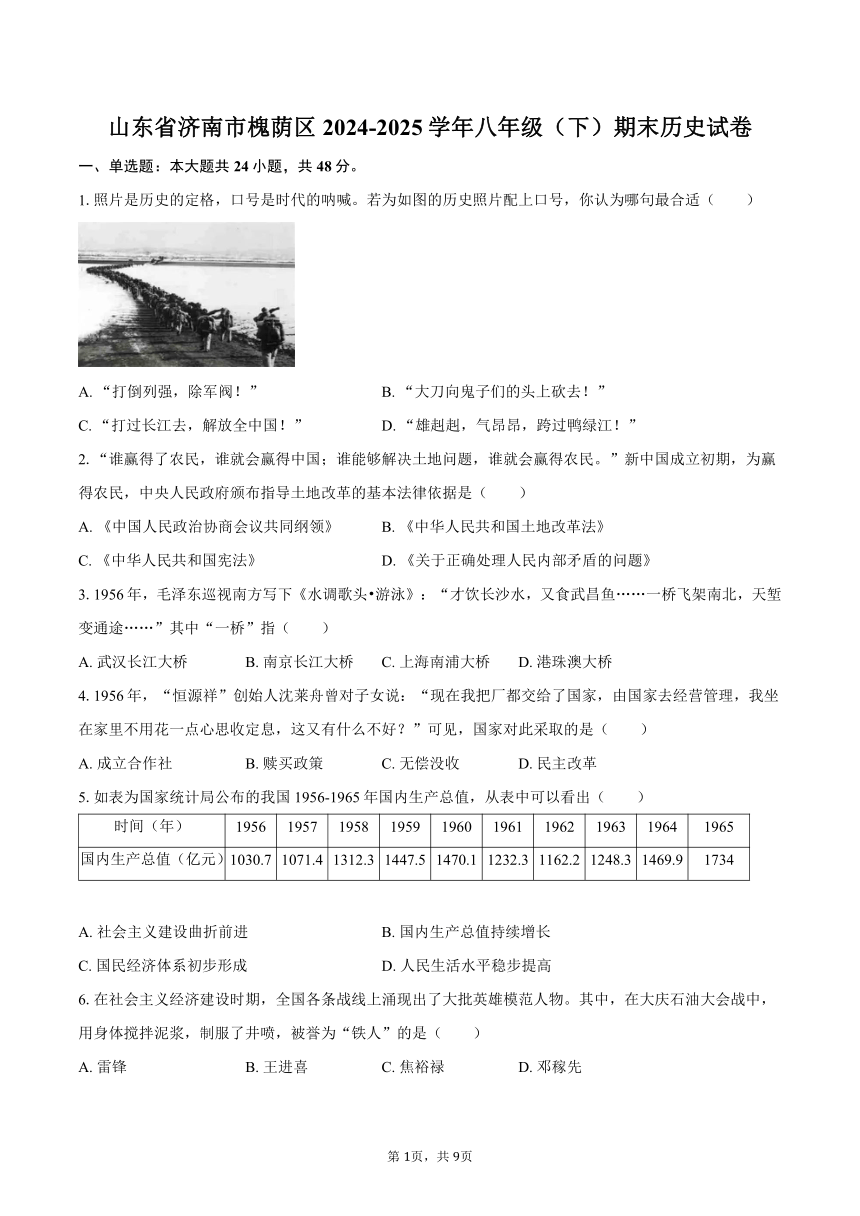

7.下列时间轴反映了新中国成立后的一段历史,其中表述正确的是( )

A. ①段出现“大跃进”等“左”的错误 B. ②段是社会主义建设和探索时期

C. ③段国家进行了土地改革 D. ④段我国进入社会主义现代化建设新时期

8.新中国成立后,农村经历了从土地改革到农业改造再到农村改革三部曲。这一系列自我调整是为了( )

A. 摧毁封建土地剥削制度 B. 完成对农业的社会主义改造

C. 扩大农民的生产自主权 D. 适应当时的生产力发展水平

9.1984年春天,福建省55位厂长、经理敢为天下先,联名发出《请给我们“松绑”》的呼吁信,轰动全国。“松绑”的中心环节是( )

A. 推行包干到户 B. 加强政企融合 C. 增强企业活力 D. 实行按需分配

10.中共十八届三中全会指出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”据此,在资源配置中,政府应该( )

A. 努力发挥决定性的作用 B. 实行单一的公有制经济

C. 用强制力量去驾驭市场 D. 加强对市场的科学调控

11.40多年来,它“先行先试”成为经济特区的代表和对外开放的窗口;如今,它“先行示范”正全力建设中国特色社会主义先行示范区。“它”指( )

A. 深圳 B. 汕头 C. 厦门 D. 珠海

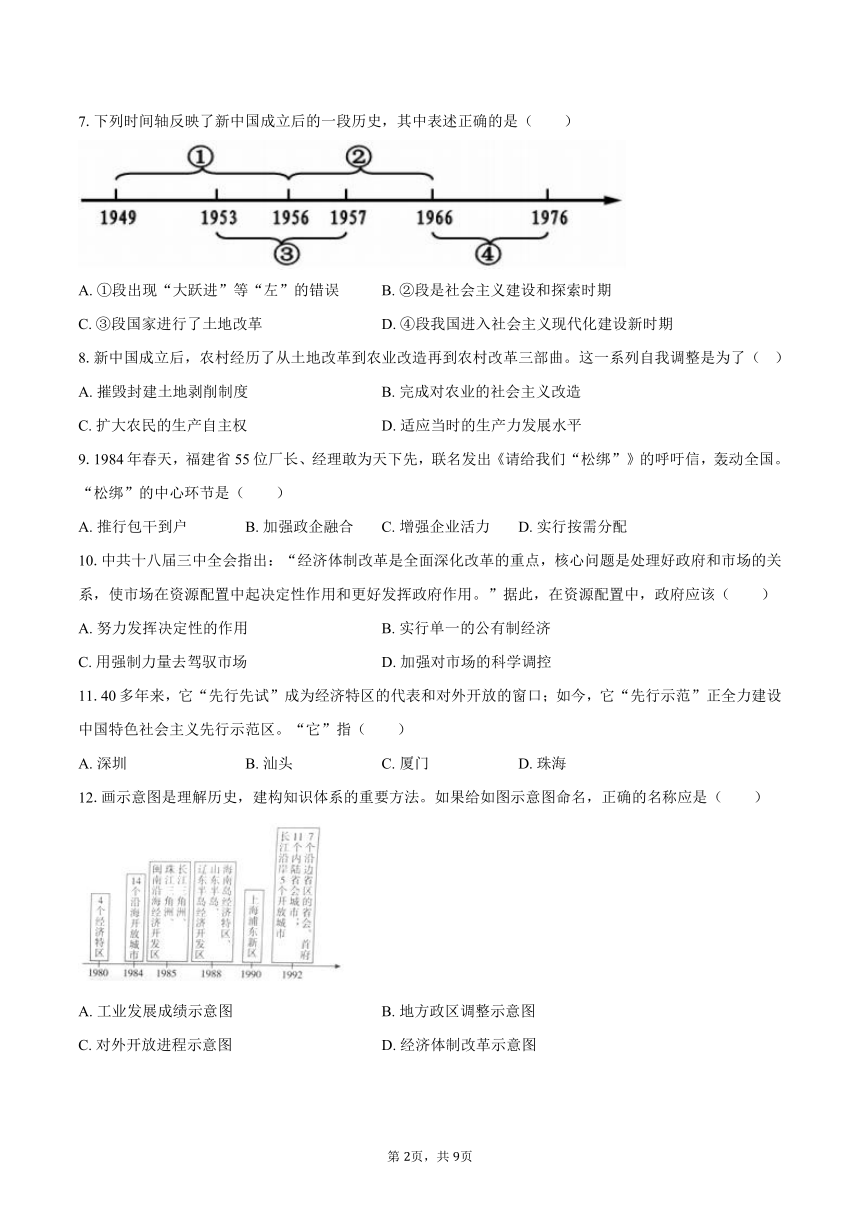

12.画示意图是理解历史,建构知识体系的重要方法。如果给如图示意图命名,正确的名称应是( )

A. 工业发展成绩示意图 B. 地方政区调整示意图

C. 对外开放进程示意图 D. 经济体制改革示意图

13.有学者认为,中国经济的发展经历了三个阶段。第一个阶段是对外开放,让世界进入中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。“中国开始走向世界”的重大举措是( )

A. 中美建立外交关系 B. 沿海开放城市的设立

C. 香港顺利回归祖国 D. 中国加入世界贸易组织

14.如图是马克思主义中国化发展的历程,其中“④”处应填写( )

A. 邓小平理论 B. “三个代表”重要思想

C. 科学发展观 D. 习近平新时代中国特色社会主义思想

15.“‘轻关易道,通商宽农。’这是建设开放型世界经济的应有之义。”这一理念在当代中国的实践是( )

A. 推进“一带一路”建设 B. 全面建成小康社会

C. 开展“脱贫攻坚”行动 D. 实施科教兴国战略

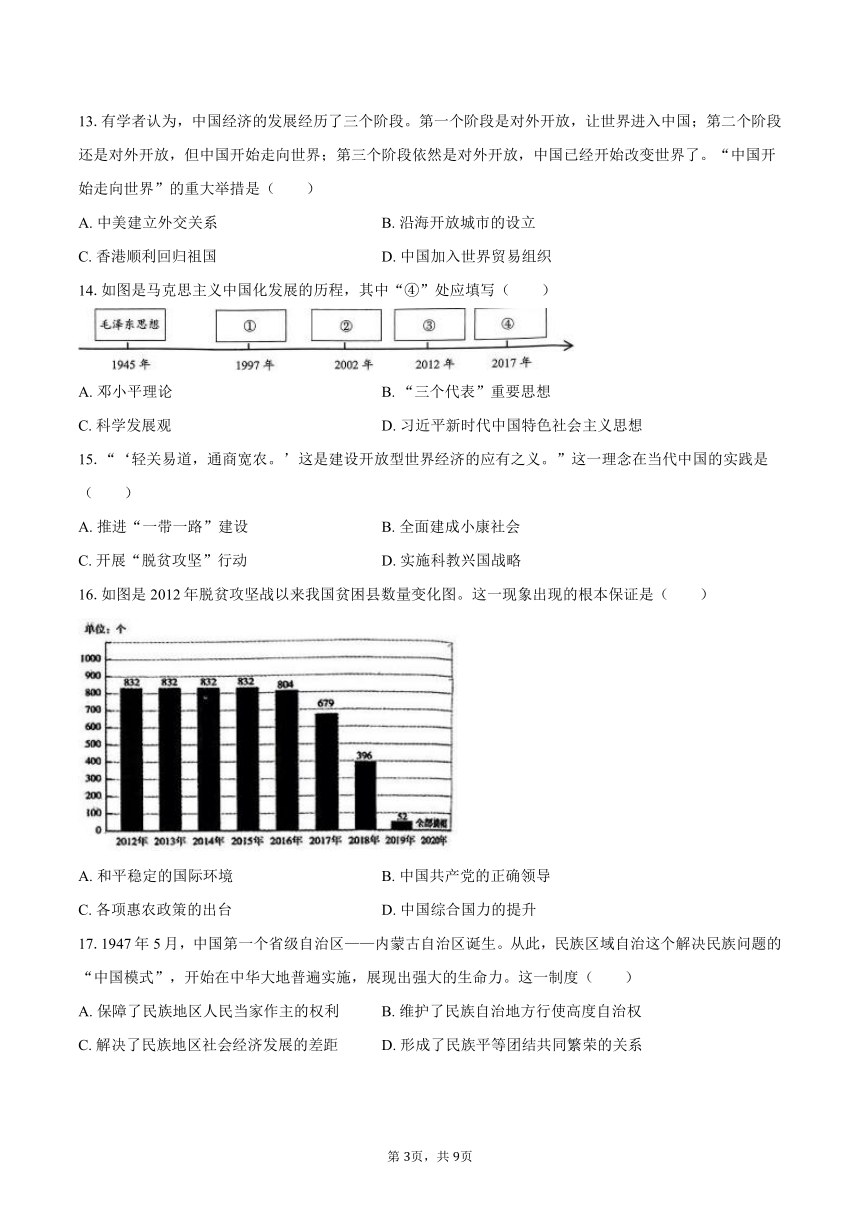

16.如图是2012年脱贫攻坚战以来我国贫困县数量变化图。这一现象出现的根本保证是( )

A. 和平稳定的国际环境 B. 中国共产党的正确领导

C. 各项惠农政策的出台 D. 中国综合国力的提升

17.1947年5月,中国第一个省级自治区——内蒙古自治区诞生。从此,民族区域自治这个解决民族问题的“中国模式”,开始在中华大地普遍实施,展现出强大的生命力。这一制度( )

A. 保障了民族地区人民当家作主的权利 B. 维护了民族自治地方行使高度自治权

C. 解决了民族地区社会经济发展的差距 D. 形成了民族平等团结共同繁荣的关系

18.2024年12月,习近平总书记出席庆祝澳门回归祖国25周年大会时,指出“澳门发生翻天覆地的变化,国际影响力大幅提升”。这些“变化”主要源于( )

A. 经济特区的建立 B. “一国两制”的实践

C. “九二共识”的达成 D. 民族区域自治制度的确立

19.1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A. 打破了有核大国的核垄断 B. 开辟了中国武器国产化的道路

C. 开启了中国的飞天之旅 D. 标志着中国航天技术从无到有

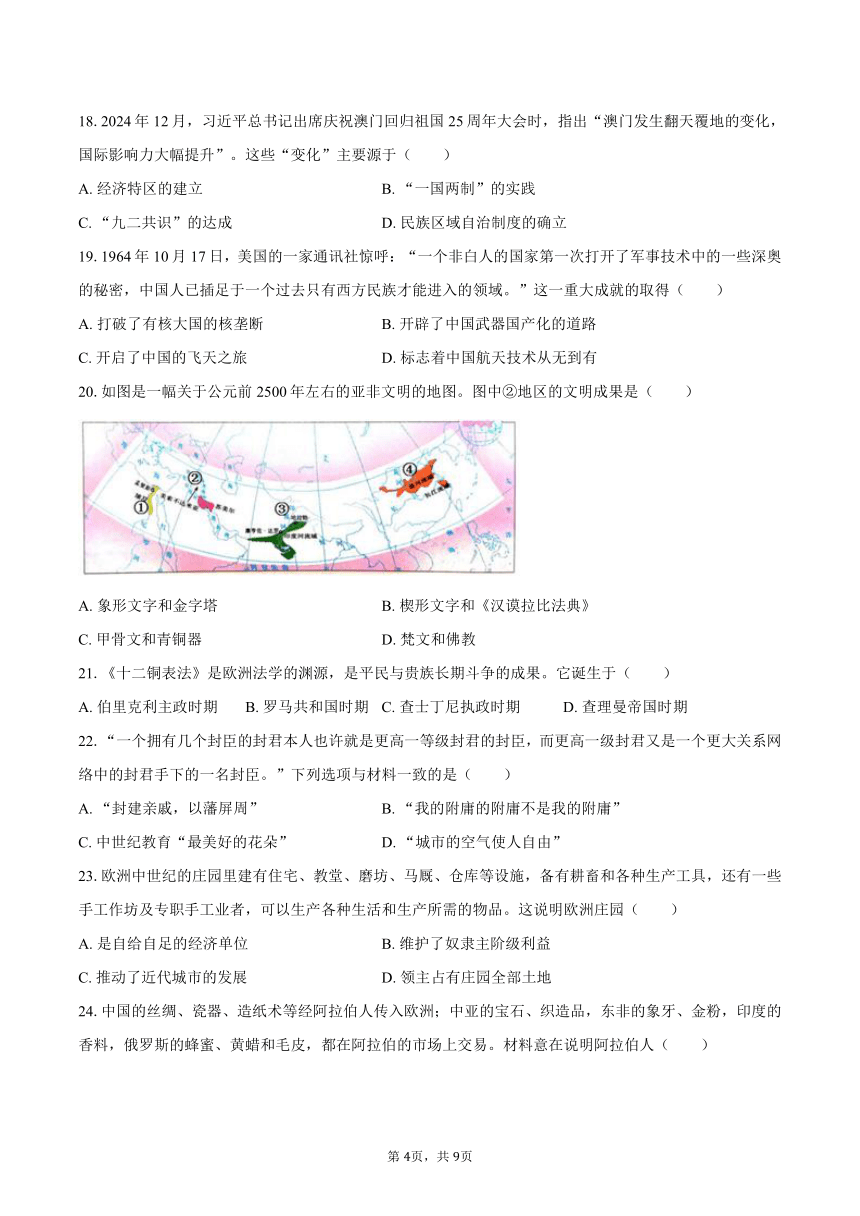

20.如图是一幅关于公元前2500年左右的亚非文明的地图。图中②地区的文明成果是( )

A. 象形文字和金字塔 B. 楔形文字和《汉谟拉比法典》

C. 甲骨文和青铜器 D. 梵文和佛教

21.《十二铜表法》是欧洲法学的渊源,是平民与贵族长期斗争的成果。它诞生于( )

A. 伯里克利主政时期 B. 罗马共和国时期 C. 查士丁尼执政时期 D. 查理曼帝国时期

22.“一个拥有几个封臣的封君本人也许就是更高一等级封君的封臣,而更高一级封君又是一个更大关系网络中的封君手下的一名封臣。”下列选项与材料一致的是( )

A. “封建亲戚,以藩屏周” B. “我的附庸的附庸不是我的附庸”

C. 中世纪教育“最美好的花朵” D. “城市的空气使人自由”

23.欧洲中世纪的庄园里建有住宅、教堂、磨坊、马厩、仓库等设施,备有耕畜和各种生产工具,还有一些手工作坊及专职手工业者,可以生产各种生活和生产所需的物品。这说明欧洲庄园( )

A. 是自给自足的经济单位 B. 维护了奴隶主阶级利益

C. 推动了近代城市的发展 D. 领主占有庄园全部土地

24.中国的丝绸、瓷器、造纸术等经阿拉伯人传入欧洲;中亚的宝石、织造品,东非的象牙、金粉,印度的香料,俄罗斯的蜂蜜、黄蜡和毛皮,都在阿拉伯的市场上交易。材料意在说明阿拉伯人( )

A. 是东西方商路的开辟者 B. 是西方商业文明的先行者

C. 是传播东方文化的使者 D. 成为东西方文化交流的桥梁

二、材料解析题:本大题共3小题,共40分。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一:新中国成立初期,我国的工业基础,特别是重工业基础非常薄弱。……这种落后的经济状况只能靠优先发展重工业才能改变,只有钢铁等基础工业发展了,机器制造业的原料增多了,轻工业的装备才能保证。……同时,当时的国际环境也急需我们尽快建立强大的军事工业,以增强国防力量。

——摘编自何沁主编《中华人民共和国史》

(1) 材料一反映了新中国工业化的起步有何特点?根据材料一并结合所学知识,分析其原因。

材料二:1952-1956年国民收入结构表(单位:%)

年份 国营经济 合作社经济 公私合营经济 个体经济 资本主义经济

1952年 19.1 1.5 0.7 71.8 6.9

1956年 32.2 53.4 7.3 7.1 趋于零

——据胡绳《中国共产党的七十年》编制

(2) 材料二反映了哪一历史事件?根据材料二并结合所学知识,指出这一事件的重要意义。

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

(1) 上述材料就研究改革开放而言,属于什么史料类型?有何价值?

材料二:实现四个现代化是一场深刻的伟大的革命。……全党同志一定要善于学习,善于重新学习。……这些年来,应当承认学得不好。主要的精力放到政治运动上去了,建设的本领没有学好,建设没有上去……所以全党必须再重新进行一次学习。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年)

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地谈话要点》(1992年)

(2) 根据材料二并结合所学知识,分别说明邓小平两次讲话对改革开放产生的作用。综合材料一、二,概括中国改革的基本进程。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

①1954年印度赠“大理石雕刻泰姬陵模型”

②1965年印度尼西亚赠“铜万隆会议十周年纪念章”

③1971年联合国秘书长吴丹就恢复中华人民共和国在联合国合法席位致中方电报

④2017年5月一带一路国际合作高峰论坛中方赠礼“錾刻铜胎雕漆‘丝路绽放’赏盘”

(1) 材料一是某校八年级同学开展“中国的外交成就”探究活动时搜集到的史料。任选一则史料说明其背后所蕴含的历史信息。

材料二:

(2) 观察材料二曲线图,指出“新中国与外国建交”的三个高峰期分别是什么时段?简要说明第二个高峰期出现的原因。

三、综合探究题:本大题共1小题,共12分。

28.阅读材料,完成下列要求。

小邮票大历史

请你根据邮票所反映的历史史实,以“中华人民共和国的成立和巩固”为主题写一则历史短文。

要求:①紧扣主题,阐述合理。②史实准确,史论结合。③条理清晰,合乎逻辑。④字数在200字左右,这些史实需出现在短文内。

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】A

20.【答案】B

21.【答案】B

22.【答案】B

23.【答案】A

24.【答案】D

25.【答案】【小题1】特点:优先发展重工业。原因:新中国工业基础薄弱,重工业尤为落后;重工业是轻工业和国防发展的基础;国际环境要求加强国防力量;借鉴苏联工业化经验

【小题2】历史事件:三大改造。意义:实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变;标志着社会主义制度在中国基本建立;为社会主义工业化发展奠定了基础;完成了从新民主主义向社会主义的过渡

26.【答案】【小题1】类型:实物史料(或原始史料、第一手史料)。价值:可直观、真实地反映农村家庭联产承包责任制尝试、城市个体经济发展起步的历史场景,为研究改革开放初期基层实践、经济体制突破等提供直接且极具说服力的证据

【小题2】为十一届三中全会的召开奠定思想基础,开启改革开放和社会主义现代化建设新时期,促进人们思想解放;进一步解放思想,突破传统计划与市场的思想束缚,为社会主义市场经济体制改革目标的确立奠定理论基础。进程:从农村到城市,从经济体制改革的局部突破、思想解放,到不断深化并明确社会主义市场经济体制方向,不断探索适合中国国情发展道路的过程

27.【答案】【小题1】示例:选1954年印度赠“大理石雕刻泰姬陵模型”。(也可选其余三幅图)

历史信息:1954年周恩来访问印度,中印两国一致同意以和平共处五项原则作为指导中印两国关系的基本准则,反映了新中国积极发展与周边国家友好关系,拓展外交空间

【小题2】三个高峰期:1949年;20世纪70年代(1972年左右);1992年左右。

第二个高峰期原因:20世纪70年代,中国恢复在联合国合法席位,国际地位提高;中美关系正常化(尼克松访华、中美建交等),带动西方资本主义国家与中国建交热潮(“越顶外交”等)

28.【答案】观点:中华人民共和国的成立与巩固。

论述:1949年开国大典,毛泽东庄严宣告新中国成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治。中国真正成为独立自主的国家,中国人民真正成为国家的主人;1951年西藏的和平解放,使祖国大陆获得统一,各民族实现了大团结;1950-1952年底,我国对新解放区进行了土地改革。土地改革废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制。1952年底,除部分民族地区外,全国大陆基本完成了土地改革。彻底摧毁了我国存在2000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级,农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人,巩固了人民政权,大大解放了农村的生产力;建国初,面临内忧外患,抗美援朝战争打响,志愿军英勇作战,捍卫了新中国安全,极大地提高了新中国国际地位。与此同时,土地改革运动开展,废除封建土地制度,农民翻身得解放,农村生产力得以解放,为国家工业化开辟道路。这些伟大举措,巩固了新生的人民政权,为国家后续建设奠定坚实基础。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共24小题,共48分。

1.照片是历史的定格,口号是时代的呐喊。若为如图的历史照片配上口号,你认为哪句最合适( )

A. “打倒列强,除军阀!” B. “大刀向鬼子们的头上砍去!”

C. “打过长江去,解放全中国!” D. “雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!”

2.“谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁能够解决土地问题,谁就会赢得农民。”新中国成立初期,为赢得农民,中央人民政府颁布指导土地改革的基本法律依据是( )

A. 《中国人民政治协商会议共同纲领》 B. 《中华人民共和国土地改革法》

C. 《中华人民共和国宪法》 D. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

3.1956年,毛泽东巡视南方写下《水调歌头 游泳》:“才饮长沙水,又食武昌鱼……一桥飞架南北,天堑变通途……”其中“一桥”指( )

A. 武汉长江大桥 B. 南京长江大桥 C. 上海南浦大桥 D. 港珠澳大桥

4.1956年,“恒源祥”创始人沈莱舟曾对子女说:“现在我把厂都交给了国家,由国家去经营管理,我坐在家里不用花一点心思收定息,这又有什么不好?”可见,国家对此采取的是( )

A. 成立合作社 B. 赎买政策 C. 无偿没收 D. 民主改革

5.如表为国家统计局公布的我国1956-1965年国内生产总值,从表中可以看出( )

时间(年) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

国内生产总值(亿元) 1030.7 1071.4 1312.3 1447.5 1470.1 1232.3 1162.2 1248.3 1469.9 1734

A. 社会主义建设曲折前进 B. 国内生产总值持续增长

C. 国民经济体系初步形成 D. 人民生活水平稳步提高

6.在社会主义经济建设时期,全国各条战线上涌现出了大批英雄模范人物。其中,在大庆石油大会战中,用身体搅拌泥浆,制服了井喷,被誉为“铁人”的是( )

A. 雷锋 B. 王进喜 C. 焦裕禄 D. 邓稼先

7.下列时间轴反映了新中国成立后的一段历史,其中表述正确的是( )

A. ①段出现“大跃进”等“左”的错误 B. ②段是社会主义建设和探索时期

C. ③段国家进行了土地改革 D. ④段我国进入社会主义现代化建设新时期

8.新中国成立后,农村经历了从土地改革到农业改造再到农村改革三部曲。这一系列自我调整是为了( )

A. 摧毁封建土地剥削制度 B. 完成对农业的社会主义改造

C. 扩大农民的生产自主权 D. 适应当时的生产力发展水平

9.1984年春天,福建省55位厂长、经理敢为天下先,联名发出《请给我们“松绑”》的呼吁信,轰动全国。“松绑”的中心环节是( )

A. 推行包干到户 B. 加强政企融合 C. 增强企业活力 D. 实行按需分配

10.中共十八届三中全会指出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”据此,在资源配置中,政府应该( )

A. 努力发挥决定性的作用 B. 实行单一的公有制经济

C. 用强制力量去驾驭市场 D. 加强对市场的科学调控

11.40多年来,它“先行先试”成为经济特区的代表和对外开放的窗口;如今,它“先行示范”正全力建设中国特色社会主义先行示范区。“它”指( )

A. 深圳 B. 汕头 C. 厦门 D. 珠海

12.画示意图是理解历史,建构知识体系的重要方法。如果给如图示意图命名,正确的名称应是( )

A. 工业发展成绩示意图 B. 地方政区调整示意图

C. 对外开放进程示意图 D. 经济体制改革示意图

13.有学者认为,中国经济的发展经历了三个阶段。第一个阶段是对外开放,让世界进入中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。“中国开始走向世界”的重大举措是( )

A. 中美建立外交关系 B. 沿海开放城市的设立

C. 香港顺利回归祖国 D. 中国加入世界贸易组织

14.如图是马克思主义中国化发展的历程,其中“④”处应填写( )

A. 邓小平理论 B. “三个代表”重要思想

C. 科学发展观 D. 习近平新时代中国特色社会主义思想

15.“‘轻关易道,通商宽农。’这是建设开放型世界经济的应有之义。”这一理念在当代中国的实践是( )

A. 推进“一带一路”建设 B. 全面建成小康社会

C. 开展“脱贫攻坚”行动 D. 实施科教兴国战略

16.如图是2012年脱贫攻坚战以来我国贫困县数量变化图。这一现象出现的根本保证是( )

A. 和平稳定的国际环境 B. 中国共产党的正确领导

C. 各项惠农政策的出台 D. 中国综合国力的提升

17.1947年5月,中国第一个省级自治区——内蒙古自治区诞生。从此,民族区域自治这个解决民族问题的“中国模式”,开始在中华大地普遍实施,展现出强大的生命力。这一制度( )

A. 保障了民族地区人民当家作主的权利 B. 维护了民族自治地方行使高度自治权

C. 解决了民族地区社会经济发展的差距 D. 形成了民族平等团结共同繁荣的关系

18.2024年12月,习近平总书记出席庆祝澳门回归祖国25周年大会时,指出“澳门发生翻天覆地的变化,国际影响力大幅提升”。这些“变化”主要源于( )

A. 经济特区的建立 B. “一国两制”的实践

C. “九二共识”的达成 D. 民族区域自治制度的确立

19.1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A. 打破了有核大国的核垄断 B. 开辟了中国武器国产化的道路

C. 开启了中国的飞天之旅 D. 标志着中国航天技术从无到有

20.如图是一幅关于公元前2500年左右的亚非文明的地图。图中②地区的文明成果是( )

A. 象形文字和金字塔 B. 楔形文字和《汉谟拉比法典》

C. 甲骨文和青铜器 D. 梵文和佛教

21.《十二铜表法》是欧洲法学的渊源,是平民与贵族长期斗争的成果。它诞生于( )

A. 伯里克利主政时期 B. 罗马共和国时期 C. 查士丁尼执政时期 D. 查理曼帝国时期

22.“一个拥有几个封臣的封君本人也许就是更高一等级封君的封臣,而更高一级封君又是一个更大关系网络中的封君手下的一名封臣。”下列选项与材料一致的是( )

A. “封建亲戚,以藩屏周” B. “我的附庸的附庸不是我的附庸”

C. 中世纪教育“最美好的花朵” D. “城市的空气使人自由”

23.欧洲中世纪的庄园里建有住宅、教堂、磨坊、马厩、仓库等设施,备有耕畜和各种生产工具,还有一些手工作坊及专职手工业者,可以生产各种生活和生产所需的物品。这说明欧洲庄园( )

A. 是自给自足的经济单位 B. 维护了奴隶主阶级利益

C. 推动了近代城市的发展 D. 领主占有庄园全部土地

24.中国的丝绸、瓷器、造纸术等经阿拉伯人传入欧洲;中亚的宝石、织造品,东非的象牙、金粉,印度的香料,俄罗斯的蜂蜜、黄蜡和毛皮,都在阿拉伯的市场上交易。材料意在说明阿拉伯人( )

A. 是东西方商路的开辟者 B. 是西方商业文明的先行者

C. 是传播东方文化的使者 D. 成为东西方文化交流的桥梁

二、材料解析题:本大题共3小题,共40分。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一:新中国成立初期,我国的工业基础,特别是重工业基础非常薄弱。……这种落后的经济状况只能靠优先发展重工业才能改变,只有钢铁等基础工业发展了,机器制造业的原料增多了,轻工业的装备才能保证。……同时,当时的国际环境也急需我们尽快建立强大的军事工业,以增强国防力量。

——摘编自何沁主编《中华人民共和国史》

(1) 材料一反映了新中国工业化的起步有何特点?根据材料一并结合所学知识,分析其原因。

材料二:1952-1956年国民收入结构表(单位:%)

年份 国营经济 合作社经济 公私合营经济 个体经济 资本主义经济

1952年 19.1 1.5 0.7 71.8 6.9

1956年 32.2 53.4 7.3 7.1 趋于零

——据胡绳《中国共产党的七十年》编制

(2) 材料二反映了哪一历史事件?根据材料二并结合所学知识,指出这一事件的重要意义。

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

(1) 上述材料就研究改革开放而言,属于什么史料类型?有何价值?

材料二:实现四个现代化是一场深刻的伟大的革命。……全党同志一定要善于学习,善于重新学习。……这些年来,应当承认学得不好。主要的精力放到政治运动上去了,建设的本领没有学好,建设没有上去……所以全党必须再重新进行一次学习。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年)

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地谈话要点》(1992年)

(2) 根据材料二并结合所学知识,分别说明邓小平两次讲话对改革开放产生的作用。综合材料一、二,概括中国改革的基本进程。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一:

①1954年印度赠“大理石雕刻泰姬陵模型”

②1965年印度尼西亚赠“铜万隆会议十周年纪念章”

③1971年联合国秘书长吴丹就恢复中华人民共和国在联合国合法席位致中方电报

④2017年5月一带一路国际合作高峰论坛中方赠礼“錾刻铜胎雕漆‘丝路绽放’赏盘”

(1) 材料一是某校八年级同学开展“中国的外交成就”探究活动时搜集到的史料。任选一则史料说明其背后所蕴含的历史信息。

材料二:

(2) 观察材料二曲线图,指出“新中国与外国建交”的三个高峰期分别是什么时段?简要说明第二个高峰期出现的原因。

三、综合探究题:本大题共1小题,共12分。

28.阅读材料,完成下列要求。

小邮票大历史

请你根据邮票所反映的历史史实,以“中华人民共和国的成立和巩固”为主题写一则历史短文。

要求:①紧扣主题,阐述合理。②史实准确,史论结合。③条理清晰,合乎逻辑。④字数在200字左右,这些史实需出现在短文内。

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】B

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】A

12.【答案】C

13.【答案】D

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】B

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】A

20.【答案】B

21.【答案】B

22.【答案】B

23.【答案】A

24.【答案】D

25.【答案】【小题1】特点:优先发展重工业。原因:新中国工业基础薄弱,重工业尤为落后;重工业是轻工业和国防发展的基础;国际环境要求加强国防力量;借鉴苏联工业化经验

【小题2】历史事件:三大改造。意义:实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变;标志着社会主义制度在中国基本建立;为社会主义工业化发展奠定了基础;完成了从新民主主义向社会主义的过渡

26.【答案】【小题1】类型:实物史料(或原始史料、第一手史料)。价值:可直观、真实地反映农村家庭联产承包责任制尝试、城市个体经济发展起步的历史场景,为研究改革开放初期基层实践、经济体制突破等提供直接且极具说服力的证据

【小题2】为十一届三中全会的召开奠定思想基础,开启改革开放和社会主义现代化建设新时期,促进人们思想解放;进一步解放思想,突破传统计划与市场的思想束缚,为社会主义市场经济体制改革目标的确立奠定理论基础。进程:从农村到城市,从经济体制改革的局部突破、思想解放,到不断深化并明确社会主义市场经济体制方向,不断探索适合中国国情发展道路的过程

27.【答案】【小题1】示例:选1954年印度赠“大理石雕刻泰姬陵模型”。(也可选其余三幅图)

历史信息:1954年周恩来访问印度,中印两国一致同意以和平共处五项原则作为指导中印两国关系的基本准则,反映了新中国积极发展与周边国家友好关系,拓展外交空间

【小题2】三个高峰期:1949年;20世纪70年代(1972年左右);1992年左右。

第二个高峰期原因:20世纪70年代,中国恢复在联合国合法席位,国际地位提高;中美关系正常化(尼克松访华、中美建交等),带动西方资本主义国家与中国建交热潮(“越顶外交”等)

28.【答案】观点:中华人民共和国的成立与巩固。

论述:1949年开国大典,毛泽东庄严宣告新中国成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治。中国真正成为独立自主的国家,中国人民真正成为国家的主人;1951年西藏的和平解放,使祖国大陆获得统一,各民族实现了大团结;1950-1952年底,我国对新解放区进行了土地改革。土地改革废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制。1952年底,除部分民族地区外,全国大陆基本完成了土地改革。彻底摧毁了我国存在2000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级,农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人,巩固了人民政权,大大解放了农村的生产力;建国初,面临内忧外患,抗美援朝战争打响,志愿军英勇作战,捍卫了新中国安全,极大地提高了新中国国际地位。与此同时,土地改革运动开展,废除封建土地制度,农民翻身得解放,农村生产力得以解放,为国家工业化开辟道路。这些伟大举措,巩固了新生的人民政权,为国家后续建设奠定坚实基础。

第1页,共1页

同课章节目录