第6课 北宋王安石变法 教学设计 (1)

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋王安石变法 教学设计 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-06 21:30:17 | ||

图片预览

文档简介

第6课 北宋王安石变法 教学设计

1教学目标

一、知识与能力

运用历史唯物主义观点分析北宋社会积贫积弱的根源及表现,并从中总结出改革的原因。逐渐形成概括、归纳知识和分析复杂历史问题的能力;认识政策因素对一国政治的巨大影响。

知道王安石变法是中国封建社会一次重要的改革,王安石是中国古代杰出的政治家。

通过对王安石具体变法策略的认识和理解,培养综合、归纳历史问题的能力。

通过对王安石变法失败原因的认识,进一步锻炼分析总结历史问题的能力。

二、过程与方法

通过图表数据等来反映宋初社会积弊之深之久。

运用讨论法,深刻理解北宋前期政策给社会政治经济所带来的消极影响。

对变法的内容予以具体细致的分析,加深对变法意义的理解。

对照教材以及熟悉的其他中国古代变法实例,比较其时代背景、内容和结果,从而进一步加深对王安石变法的认识。

三、情感态度与价值观

通过对北宋变法前国情的认识,充分体会国家政策对一国政治的重要性,培养其居安思危的历史责任感和使命感。

通过对王安石变法的过程和成果的了解,体会改革的曲折和艰辛,充分认识革新图强是一国强盛的根本,逐渐形成创新意识和勇于为国家奉献的精神。

2学情分析

进入高二下学期,文科班的历史课时增加,目标更加明确:一切为了高考。但是从整体上看,文科班学生的素质并不理想:课前预习情况很不乐观;课堂上部分同学倒是会做笔记,但课后是否会根据笔记复习梳理知识点就要打一个大大的问号了;部分同学课堂纪律堪忧;学习普遍停留在死记硬背的阶段,不愿意开动脑筋多想多问;作业完成情况也不理想。如何在讲清知识点的同时让同学们对历史学习产生兴趣,愿意付出努力学好历史,是一个艰巨的挑战。

3重点难点

重点:⒈王安石变法的历史背景。⒉王安石变法的过程及其具体内容。⒊王安石变法的成效、影响及其结果。

难点:对王安石变法具体内容的理解和对变法的总体评价。

4教学过程

活动1【讲授】北宋王安石变法

【教学流程】

投影:北宋愁眉不展的君主

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

问:北宋皇帝愁什么?

答:……

投影:

官多兵多,带来的直接问题就是财政入不敷出。

投影:

问:国库入不敷出,北宋政府又该如何解决这个问题呢?

答:……

投影:

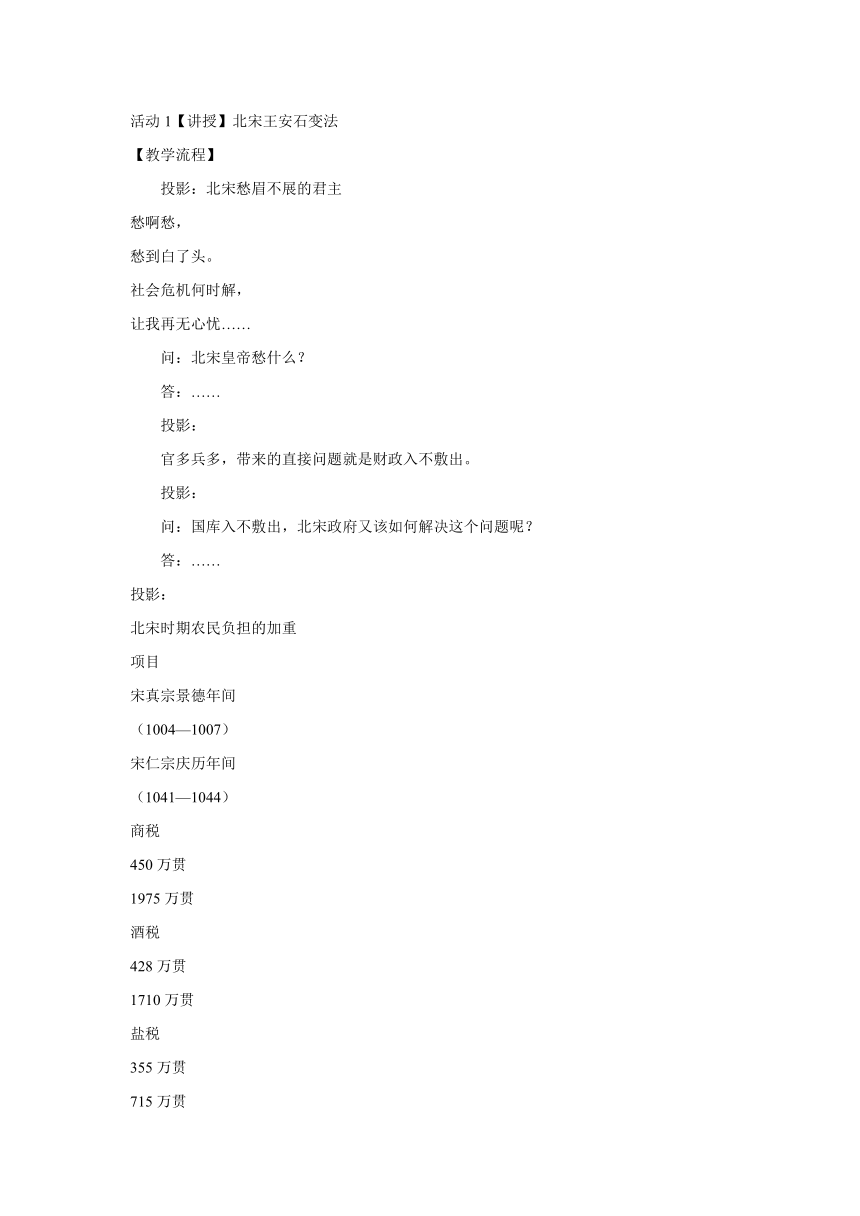

北宋时期农民负担的加重

项目

宋真宗景德年间

(1004—1007)

宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税

450万贯

1975万贯

酒税

428万贯

1710万贯

盐税

355万贯

715万贯

总计

1233万贯

4400万贯

问:封建政府加紧搜刮人民,会导致什么后果?

答:人民起义。

太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

从以后的历史来看,宋太祖正是依据“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的原则,加强中央集权。

那么,我们该如何评价宋太祖加强中央集权的措施呢?

答:……

北宋建立后,再也没有发生“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息”的局面,应该说这与宋太祖加强中央集权的措施是密不可分的,这一点应当肯定,所以毛主席才会在词中把秦始皇、汉武帝、唐太宗和宋太祖相提并论。但是随着时间的推移,这些措施的弊端就越来越明显了。

一、变法的原因

(一)经济上:冗官,冗兵,冗费——造成积贫局面

1、出现背景:赵匡胤“陈桥兵变,黄袍加身”建立宋朝后为防止割据和分裂,将地方行政权、财权和军权收归中央,加强集权。弊端也明显。

2、弊端表现:

⑴冗兵:①从赵匡胤开始每逢灾年将流民编入军队。

②从全国各地挑选强壮士兵编入禁军。

③为防止辽和西夏侵扰,在边防大量屯兵。

⑵冗官:①为削弱官员的权力,实行一职多官。

②每年通过科举制和恩荫赏赐方法大量授予官职。

③官吏因循苟且,相互牵制,效率低下,庞大官僚机构日益糜烂。

⑶冗费:①庞大军费官俸(冗官,冗兵)。 ②大兴土木,修建寺院。

③皇室开支不断增大。 ④每年给辽夏“岁币”。

3、产生危害:“三冗”导致国家财政危机,形成积贫局面

4、产生根源:北宋初年加强中央集权的措施。

(二)军事上:策略失当,对辽夏战争失败——造成积弱局面

1、策略失当:

⑴军事部署:实行“守内虚外”政策,一半禁军驻守京师及附近,造成边境相对空虚。

⑵频繁调动:实行禁军轮流驻守京师,形成“兵不识将,将不识兵”的局面。

2、对辽夏作战失败(外患):

⑴对辽作战:太宗被动防御。1004年澶州之战胜利却订立屈辱“澶渊之盟”,岁币银十万两,绢20万匹

⑵对夏作战:屡败和议,给西夏“岁币”白银7.2万两,绢15.3万匹,茶3万斤。

⑶战争结果:不仅没有解除辽、西夏的威胁,还是人民饱受战争之苦。

(三)阶级关系上——农民阶级与地主阶级和统治集团矛盾尖锐(内忧)

1、原因:⑴北宋纵容土地兼并,使北宋中期大量土地被官僚和豪强兼并。

⑵官僚豪强变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。

2、影响:造成阶级矛盾激化,各地起义此起彼伏,给北宋统治者以强烈震撼和沉重打击。

问:面对危机,北宋统治者做了什么尝试呢?结果如何?。

问:范仲淹“忧”什么?

答:“三冗”、“两积”。

他是如何尝试解决问题的呢?

(四)揭开序幕——“庆历新政”(人物:宋仁宗、范仲淹、富弼)

1、背景:对西夏战争惨败后,社会危机和民族危机迅速加深,有远见的官僚要求宋仁宗革新弊政。

2、结果:历时仅一年多,于1045年失败。(范仲淹被罢官后创作《岳阳楼记》)

3、影响:改革虽然失败,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。

投影:王安石像

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。江西临川人。22岁中进士后长期在地方任职,对百姓疾苦、社会弊病有较多了解,学问、道德、政绩俱获称颂。王安石个人强烈的社会责任感,为人刚正,意志坚强。至神宗即位,安石已是“独负天下大名三十余年”,大家都认为“介甫不起则已,起则太平可立致,生民必被其泽”。

王安石介绍

“拗相公”——政治家、思想家、文学家、改革家王安石的人物形象

1、立志——强烈的社会责任感、学以致用、“矫世变俗”的雄心壮志

2、为官一任,造福一方

3、《言事书》——请求变法

4、“三不足”精神——“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守”

——意志坚定,性情执拗

幸运的是,王安石遇到的是一个立志有所作为的皇帝——宋神宗。

投影:

宋英宗之子。1067—1085年在位,曾说:“天下弊事至多,不可不革。”即位后,不治宫室,不事游幸,有恢复河朔、革除弊政之志,用王安石行新法,励精图治。

在宋神宗的支持下,王安石掀起了变法的浪潮。

二、变法目的和性质

1、时间:1069年。

2、人物:宋神宗、王安石。

3、中心:富国(理财)。

4、目的:挽救危机,富国强兵,巩固和加强封建统治。

5、性质:在不触动封建所有制的前提下,对生产关系局部调整;是地主阶级挽救统治危机改革。

三、变法措施

(一)富国之法(理财之法)

1、思想和策略:

⑴对社会问题认识:

①认为国家贫困的症结不在于开支过多,而在于生产过少。

②农民贫困是由于官僚豪强兼并土地和政府把繁重的徭役加在农民身上。

⑵变法的指导思想:民不加赋而国用饶(依靠农民积极开发自然资源,积极开源而不是消极节流)

2、具体举措(商业措施:均输法、市易法。农业措施:青苗法、免役法、农田水利法):

内 容

作 用

均输法

发运使必须了解各地生产情况和北宋宫廷需要情况,就近采购。

①政府物资需求和东南物资供应得到配合;

②纳税户不合理负担有所减轻;

③节省运费和购价,增加财政收入,也避免囤积居奇。

市易法

①政府设立“市易务”,平价收购商贩不易脱售的货物,等市场短缺时再卖。

②商贩向市易务缴纳抵押品,可成批赊购官府的货物到各地出售,半年一分利息。

限制大商人对市场的控制,

增加政府的财政收入。

青苗法

各州县在每年青黄不接时,两次借钱或粮食给农民,收获后偿还并加收20%利息。

使农民免受高利贷盘剥,

又能增加政府的收入。

免役法

废除按户等轮流充当州县官府差役办法,改由州县出钱募人充役,按户等征收募役费用。

减轻农民差役负担,保证了生产时间,扩大了生产;增加政府财政收入。

农田

水利法

规定各地兴修水利工程,其工料由当地居民按照户等高下分派。

农田水利有了很大发展,大量薄地变良田,促进农业生产的发展。

方田

均税法

政府重新清丈土地,根据土地肥瘠划分等级,作为赋税负担的依据。

克服官僚地主隐产逃税,田赋不均的弊病,增加了国家的赋税收入。

(二)强兵之法

内 容

作 用

将兵法

①对禁军精简裁并,整编后军队进行训练;②各路设置负责操练的将官,教阅戍守当地的军队

改变了更戍法中兵将脱节、战斗力薄弱的局面,提高军队战斗力。

保甲法

①十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保。②农闲保丁操练,夜间维持治安。

壮丁受到军事训练并和正规军相参为用,国家养兵费用减少,财政负担减轻。

保马法

废掉依靠政府的牧马监,由民户代养官马;同时以优惠政策,使民户踊跃养马。

节约朝廷开支,降低马匹死亡率。

设

军器监

在开封内设置军器监,专门管理武器制造,依其制作的精粗进行赏罚。

军器的制造逐步改善;产量提高,数量足够十年之用。

(三)育才之法

1、改革科举制度(王安石认为科举的变更是除旧布新的开端)

⑴内容:废除原来的科举考试,改以经义取士,在《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《礼记》中选一经。

⑵作用:选拔大量能够从事实际事务的有用人才。(也是目的)

2、改革学校制度

⑴认识:要统一思想,培养改革派人才在于教育制度的变革和发展。(也是目的)

⑵原因:①太学作为全国最高的学府,长期以来是高官子弟装饰门面的地方,已徒有虚名。

②太学被保守派所把持,成为反对变法的舆论阵地。

⑶内容:整顿太学,把改革派编纂的《诗义》、《书义》、《周礼义》(合称《三经新义》)作为必读教材,也是科举考试的依据。

⑷作用:使学校成为变法造舆论、育人才的地方。

3、育才之法的影响:使王安石革新思想得到广泛传播,直到北宋末年仍在太学中流传。

四、改革的结果和认识(短暂的变法)

1、变法的巨大成就:在一定程度上扭转了积贫积弱局面

⑴改变积贫局面:政府财政收入大幅增长,社会经济很大发展,国库积蓄够20年之用。

⑵抑制兼并,人民负担减轻。如:

青苗法

方田均税法

市易法

募役法

农田水利法

取代高利贷

限制隐田漏税行为

使商业利润中一部分收归国家

使农户赋税剥削减轻

促进农业的发展

⑶改变积弱局面:扭转西北边防屡战屡败局面,1072年王韶拓地千里,是北宋军事空前大捷。(强兵措施)

投影:

变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

以上这些,实际上就是王安石变法的进步性。如果从王安石的个人品质来看,进步性还包括:

王安石能够对北宋的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(板书)

进步性:

⒈变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

⒉王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

⒊王安石能够对北宋的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

这样一件利国利民的好事,为什么最后却以失败告终呢?

投影:

根据上述漫画,结合课本内容,你能归纳出王安石变法失败的原因吗?

答:……

为什么王安石变法遭到大官僚大地主反对,究竟是哪些措施损害了他们的利益?

答:……

(板书)

⒈触犯大地主大官僚利益,遭到激烈反对;

⒉执行过程中用人不当,引起民间不满;

⒊宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使保守派重新得势;

⒋王安石变法无法从根本上解决当时的社会问题(阶级矛盾、民族矛盾)。

请同学们判断,哪一项是王安石变法失败的根本原因?

答:无法从根本上解决社会问题。

由此我们可以归纳出变法的局限性。

(板书)

局限性:

⒈不可能从根本上摆脱封建统治的危机。

⒉变法是以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变。

2、改革的失败

⑴失败标志:司马光任宰相,新法被相继废除。

⑵失败原因:①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对(主要原因)

②指导思想上偏重于理财,且新法实行过于急进。

③宋神宗在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法。

④在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。

⑤指导思想有误,违背经济发展规律。

3、改革评价:

⑴变法不足:

①它是地主阶级挽救统治危机的改革运动,没有触及封建土地所有制,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

⑵进步意义:

①增加了政府财政收入,加强了军事力量,在一定程度上改变北宋积贫积弱的局面。

②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石大刀阔斧的改革精神,值得肯定。他是我国古代杰出的政治家、改革家。

探究:变法对后世有什么启示?

答:……

(板书)

⒈改革是历史发展的要求和产物;

⒉改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段;

⒊改革不是一帆风顺的,因此,要求改革者要有超乎常人的勇气和胆识,行动要坚决彻底,还要注意用人;

……

第二部分:反思与点评

【课后反思】

“庆历新政”的内容不必过多讲述。

王安石变法的具体措施人民版教材很详细,所以不必过多地补充材料。

“强兵之法”中“军器监”的内容岳麓版教材无。

第三部分:相关资料

【练习与测验】

课本第37页“想一想”

答:北宋为了防止地方割据采取了过度的集权:为削弱官员的权力,实行一职多官,每年又通过科举制和恩惠赏赐的方法大量授予官职,造成了北宋的官僚机构庞大而臃肿;为防止武将专权,实行“更戍法”,使得兵将不相习,养兵之策造成军队数量庞大但战斗力较弱;军队、官员的激增必然导致财政开支的激增,再加上统治者大兴土木、修建寺观造成了“冗费”。冗官、冗兵、冗费紧密地联系在一起造成了北宋的积贫积弱。

课本第38页“想一想”

答:北宋消极防御的国策及统治者的昏聩。

课本第39页“材料阅读与思考”

答:“冗员”造成北宋政府行政效率低下,且政府财政不堪负荷;“冗兵”使得北宋兵士虽多但不精,对外作战时处于不利地位,国家养兵负担沉重;“冗费”使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,最终形成北宋积贫积弱的局面。

课本第42页“学习思考”

答:要从王安石变法的目的去观察这个问题,王安石变法是为了解决政府财政危机,缓和社会矛盾,是以维护统治阶级利益为出发点的。“富国”与“富民”是不相同的:“富国” 政策主要是解决政府的财政收入问题;“富民”政策主要是要使天下百姓丰衣足食。

课本第44页“想一想”

答:为统治阶级选拔人才。

课本第44页“议一议”

答:宋初诸科以试帖经、墨义为主。帖经类似于今天的填空题,墨义类似于简答题,考核应试者对经文及注疏的记诵功夫,没有丝毫供考生发挥己见的余地。这样的考试形式,扼杀了考生的创造性思维,改革后的科举以经义取士有重大进步。太学在改革前为保守派把持,阻碍变法。改革后,以《三经新义》为教材,大大有利于变法革新思想的传播。

课本第44页“想一想”

答:王安石主张变法要坚持始终,不可忽冷忽热。

课本第45页“学习思考”

答:王安石变法的深入必然会触及到当权的地主官僚阶层的利益,而其所处的时代背景决定了其变法不可能对其做出超越,从统治阶级自身的整体利益出发,王安石变法的失败是不可避免的。

课本第45页“自我测评”1

答:均输法、市易法、青苗法、方田均税法。

课本第45页“自我测评”2

答:均输法、方田均税法。

课本第45页“材料阅读与思考”

答:保证农民生产时间。有利于生产发展,社会稳定,增加了政府收入。

1教学目标

一、知识与能力

运用历史唯物主义观点分析北宋社会积贫积弱的根源及表现,并从中总结出改革的原因。逐渐形成概括、归纳知识和分析复杂历史问题的能力;认识政策因素对一国政治的巨大影响。

知道王安石变法是中国封建社会一次重要的改革,王安石是中国古代杰出的政治家。

通过对王安石具体变法策略的认识和理解,培养综合、归纳历史问题的能力。

通过对王安石变法失败原因的认识,进一步锻炼分析总结历史问题的能力。

二、过程与方法

通过图表数据等来反映宋初社会积弊之深之久。

运用讨论法,深刻理解北宋前期政策给社会政治经济所带来的消极影响。

对变法的内容予以具体细致的分析,加深对变法意义的理解。

对照教材以及熟悉的其他中国古代变法实例,比较其时代背景、内容和结果,从而进一步加深对王安石变法的认识。

三、情感态度与价值观

通过对北宋变法前国情的认识,充分体会国家政策对一国政治的重要性,培养其居安思危的历史责任感和使命感。

通过对王安石变法的过程和成果的了解,体会改革的曲折和艰辛,充分认识革新图强是一国强盛的根本,逐渐形成创新意识和勇于为国家奉献的精神。

2学情分析

进入高二下学期,文科班的历史课时增加,目标更加明确:一切为了高考。但是从整体上看,文科班学生的素质并不理想:课前预习情况很不乐观;课堂上部分同学倒是会做笔记,但课后是否会根据笔记复习梳理知识点就要打一个大大的问号了;部分同学课堂纪律堪忧;学习普遍停留在死记硬背的阶段,不愿意开动脑筋多想多问;作业完成情况也不理想。如何在讲清知识点的同时让同学们对历史学习产生兴趣,愿意付出努力学好历史,是一个艰巨的挑战。

3重点难点

重点:⒈王安石变法的历史背景。⒉王安石变法的过程及其具体内容。⒊王安石变法的成效、影响及其结果。

难点:对王安石变法具体内容的理解和对变法的总体评价。

4教学过程

活动1【讲授】北宋王安石变法

【教学流程】

投影:北宋愁眉不展的君主

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

问:北宋皇帝愁什么?

答:……

投影:

官多兵多,带来的直接问题就是财政入不敷出。

投影:

问:国库入不敷出,北宋政府又该如何解决这个问题呢?

答:……

投影:

北宋时期农民负担的加重

项目

宋真宗景德年间

(1004—1007)

宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税

450万贯

1975万贯

酒税

428万贯

1710万贯

盐税

355万贯

715万贯

总计

1233万贯

4400万贯

问:封建政府加紧搜刮人民,会导致什么后果?

答:人民起义。

太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

从以后的历史来看,宋太祖正是依据“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的原则,加强中央集权。

那么,我们该如何评价宋太祖加强中央集权的措施呢?

答:……

北宋建立后,再也没有发生“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息”的局面,应该说这与宋太祖加强中央集权的措施是密不可分的,这一点应当肯定,所以毛主席才会在词中把秦始皇、汉武帝、唐太宗和宋太祖相提并论。但是随着时间的推移,这些措施的弊端就越来越明显了。

一、变法的原因

(一)经济上:冗官,冗兵,冗费——造成积贫局面

1、出现背景:赵匡胤“陈桥兵变,黄袍加身”建立宋朝后为防止割据和分裂,将地方行政权、财权和军权收归中央,加强集权。弊端也明显。

2、弊端表现:

⑴冗兵:①从赵匡胤开始每逢灾年将流民编入军队。

②从全国各地挑选强壮士兵编入禁军。

③为防止辽和西夏侵扰,在边防大量屯兵。

⑵冗官:①为削弱官员的权力,实行一职多官。

②每年通过科举制和恩荫赏赐方法大量授予官职。

③官吏因循苟且,相互牵制,效率低下,庞大官僚机构日益糜烂。

⑶冗费:①庞大军费官俸(冗官,冗兵)。 ②大兴土木,修建寺院。

③皇室开支不断增大。 ④每年给辽夏“岁币”。

3、产生危害:“三冗”导致国家财政危机,形成积贫局面

4、产生根源:北宋初年加强中央集权的措施。

(二)军事上:策略失当,对辽夏战争失败——造成积弱局面

1、策略失当:

⑴军事部署:实行“守内虚外”政策,一半禁军驻守京师及附近,造成边境相对空虚。

⑵频繁调动:实行禁军轮流驻守京师,形成“兵不识将,将不识兵”的局面。

2、对辽夏作战失败(外患):

⑴对辽作战:太宗被动防御。1004年澶州之战胜利却订立屈辱“澶渊之盟”,岁币银十万两,绢20万匹

⑵对夏作战:屡败和议,给西夏“岁币”白银7.2万两,绢15.3万匹,茶3万斤。

⑶战争结果:不仅没有解除辽、西夏的威胁,还是人民饱受战争之苦。

(三)阶级关系上——农民阶级与地主阶级和统治集团矛盾尖锐(内忧)

1、原因:⑴北宋纵容土地兼并,使北宋中期大量土地被官僚和豪强兼并。

⑵官僚豪强变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。

2、影响:造成阶级矛盾激化,各地起义此起彼伏,给北宋统治者以强烈震撼和沉重打击。

问:面对危机,北宋统治者做了什么尝试呢?结果如何?。

问:范仲淹“忧”什么?

答:“三冗”、“两积”。

他是如何尝试解决问题的呢?

(四)揭开序幕——“庆历新政”(人物:宋仁宗、范仲淹、富弼)

1、背景:对西夏战争惨败后,社会危机和民族危机迅速加深,有远见的官僚要求宋仁宗革新弊政。

2、结果:历时仅一年多,于1045年失败。(范仲淹被罢官后创作《岳阳楼记》)

3、影响:改革虽然失败,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。

投影:王安石像

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。江西临川人。22岁中进士后长期在地方任职,对百姓疾苦、社会弊病有较多了解,学问、道德、政绩俱获称颂。王安石个人强烈的社会责任感,为人刚正,意志坚强。至神宗即位,安石已是“独负天下大名三十余年”,大家都认为“介甫不起则已,起则太平可立致,生民必被其泽”。

王安石介绍

“拗相公”——政治家、思想家、文学家、改革家王安石的人物形象

1、立志——强烈的社会责任感、学以致用、“矫世变俗”的雄心壮志

2、为官一任,造福一方

3、《言事书》——请求变法

4、“三不足”精神——“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守”

——意志坚定,性情执拗

幸运的是,王安石遇到的是一个立志有所作为的皇帝——宋神宗。

投影:

宋英宗之子。1067—1085年在位,曾说:“天下弊事至多,不可不革。”即位后,不治宫室,不事游幸,有恢复河朔、革除弊政之志,用王安石行新法,励精图治。

在宋神宗的支持下,王安石掀起了变法的浪潮。

二、变法目的和性质

1、时间:1069年。

2、人物:宋神宗、王安石。

3、中心:富国(理财)。

4、目的:挽救危机,富国强兵,巩固和加强封建统治。

5、性质:在不触动封建所有制的前提下,对生产关系局部调整;是地主阶级挽救统治危机改革。

三、变法措施

(一)富国之法(理财之法)

1、思想和策略:

⑴对社会问题认识:

①认为国家贫困的症结不在于开支过多,而在于生产过少。

②农民贫困是由于官僚豪强兼并土地和政府把繁重的徭役加在农民身上。

⑵变法的指导思想:民不加赋而国用饶(依靠农民积极开发自然资源,积极开源而不是消极节流)

2、具体举措(商业措施:均输法、市易法。农业措施:青苗法、免役法、农田水利法):

内 容

作 用

均输法

发运使必须了解各地生产情况和北宋宫廷需要情况,就近采购。

①政府物资需求和东南物资供应得到配合;

②纳税户不合理负担有所减轻;

③节省运费和购价,增加财政收入,也避免囤积居奇。

市易法

①政府设立“市易务”,平价收购商贩不易脱售的货物,等市场短缺时再卖。

②商贩向市易务缴纳抵押品,可成批赊购官府的货物到各地出售,半年一分利息。

限制大商人对市场的控制,

增加政府的财政收入。

青苗法

各州县在每年青黄不接时,两次借钱或粮食给农民,收获后偿还并加收20%利息。

使农民免受高利贷盘剥,

又能增加政府的收入。

免役法

废除按户等轮流充当州县官府差役办法,改由州县出钱募人充役,按户等征收募役费用。

减轻农民差役负担,保证了生产时间,扩大了生产;增加政府财政收入。

农田

水利法

规定各地兴修水利工程,其工料由当地居民按照户等高下分派。

农田水利有了很大发展,大量薄地变良田,促进农业生产的发展。

方田

均税法

政府重新清丈土地,根据土地肥瘠划分等级,作为赋税负担的依据。

克服官僚地主隐产逃税,田赋不均的弊病,增加了国家的赋税收入。

(二)强兵之法

内 容

作 用

将兵法

①对禁军精简裁并,整编后军队进行训练;②各路设置负责操练的将官,教阅戍守当地的军队

改变了更戍法中兵将脱节、战斗力薄弱的局面,提高军队战斗力。

保甲法

①十家为一保,五保为一大保,十大保为一都保。②农闲保丁操练,夜间维持治安。

壮丁受到军事训练并和正规军相参为用,国家养兵费用减少,财政负担减轻。

保马法

废掉依靠政府的牧马监,由民户代养官马;同时以优惠政策,使民户踊跃养马。

节约朝廷开支,降低马匹死亡率。

设

军器监

在开封内设置军器监,专门管理武器制造,依其制作的精粗进行赏罚。

军器的制造逐步改善;产量提高,数量足够十年之用。

(三)育才之法

1、改革科举制度(王安石认为科举的变更是除旧布新的开端)

⑴内容:废除原来的科举考试,改以经义取士,在《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《礼记》中选一经。

⑵作用:选拔大量能够从事实际事务的有用人才。(也是目的)

2、改革学校制度

⑴认识:要统一思想,培养改革派人才在于教育制度的变革和发展。(也是目的)

⑵原因:①太学作为全国最高的学府,长期以来是高官子弟装饰门面的地方,已徒有虚名。

②太学被保守派所把持,成为反对变法的舆论阵地。

⑶内容:整顿太学,把改革派编纂的《诗义》、《书义》、《周礼义》(合称《三经新义》)作为必读教材,也是科举考试的依据。

⑷作用:使学校成为变法造舆论、育人才的地方。

3、育才之法的影响:使王安石革新思想得到广泛传播,直到北宋末年仍在太学中流传。

四、改革的结果和认识(短暂的变法)

1、变法的巨大成就:在一定程度上扭转了积贫积弱局面

⑴改变积贫局面:政府财政收入大幅增长,社会经济很大发展,国库积蓄够20年之用。

⑵抑制兼并,人民负担减轻。如:

青苗法

方田均税法

市易法

募役法

农田水利法

取代高利贷

限制隐田漏税行为

使商业利润中一部分收归国家

使农户赋税剥削减轻

促进农业的发展

⑶改变积弱局面:扭转西北边防屡战屡败局面,1072年王韶拓地千里,是北宋军事空前大捷。(强兵措施)

投影:

变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

以上这些,实际上就是王安石变法的进步性。如果从王安石的个人品质来看,进步性还包括:

王安石能够对北宋的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(板书)

进步性:

⒈变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

⒉王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

⒊王安石能够对北宋的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

这样一件利国利民的好事,为什么最后却以失败告终呢?

投影:

根据上述漫画,结合课本内容,你能归纳出王安石变法失败的原因吗?

答:……

为什么王安石变法遭到大官僚大地主反对,究竟是哪些措施损害了他们的利益?

答:……

(板书)

⒈触犯大地主大官僚利益,遭到激烈反对;

⒉执行过程中用人不当,引起民间不满;

⒊宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使保守派重新得势;

⒋王安石变法无法从根本上解决当时的社会问题(阶级矛盾、民族矛盾)。

请同学们判断,哪一项是王安石变法失败的根本原因?

答:无法从根本上解决社会问题。

由此我们可以归纳出变法的局限性。

(板书)

局限性:

⒈不可能从根本上摆脱封建统治的危机。

⒉变法是以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变。

2、改革的失败

⑴失败标志:司马光任宰相,新法被相继废除。

⑵失败原因:①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对(主要原因)

②指导思想上偏重于理财,且新法实行过于急进。

③宋神宗在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法。

④在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。

⑤指导思想有误,违背经济发展规律。

3、改革评价:

⑴变法不足:

①它是地主阶级挽救统治危机的改革运动,没有触及封建土地所有制,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

⑵进步意义:

①增加了政府财政收入,加强了军事力量,在一定程度上改变北宋积贫积弱的局面。

②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③王安石大刀阔斧的改革精神,值得肯定。他是我国古代杰出的政治家、改革家。

探究:变法对后世有什么启示?

答:……

(板书)

⒈改革是历史发展的要求和产物;

⒉改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段;

⒊改革不是一帆风顺的,因此,要求改革者要有超乎常人的勇气和胆识,行动要坚决彻底,还要注意用人;

……

第二部分:反思与点评

【课后反思】

“庆历新政”的内容不必过多讲述。

王安石变法的具体措施人民版教材很详细,所以不必过多地补充材料。

“强兵之法”中“军器监”的内容岳麓版教材无。

第三部分:相关资料

【练习与测验】

课本第37页“想一想”

答:北宋为了防止地方割据采取了过度的集权:为削弱官员的权力,实行一职多官,每年又通过科举制和恩惠赏赐的方法大量授予官职,造成了北宋的官僚机构庞大而臃肿;为防止武将专权,实行“更戍法”,使得兵将不相习,养兵之策造成军队数量庞大但战斗力较弱;军队、官员的激增必然导致财政开支的激增,再加上统治者大兴土木、修建寺观造成了“冗费”。冗官、冗兵、冗费紧密地联系在一起造成了北宋的积贫积弱。

课本第38页“想一想”

答:北宋消极防御的国策及统治者的昏聩。

课本第39页“材料阅读与思考”

答:“冗员”造成北宋政府行政效率低下,且政府财政不堪负荷;“冗兵”使得北宋兵士虽多但不精,对外作战时处于不利地位,国家养兵负担沉重;“冗费”使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,最终形成北宋积贫积弱的局面。

课本第42页“学习思考”

答:要从王安石变法的目的去观察这个问题,王安石变法是为了解决政府财政危机,缓和社会矛盾,是以维护统治阶级利益为出发点的。“富国”与“富民”是不相同的:“富国” 政策主要是解决政府的财政收入问题;“富民”政策主要是要使天下百姓丰衣足食。

课本第44页“想一想”

答:为统治阶级选拔人才。

课本第44页“议一议”

答:宋初诸科以试帖经、墨义为主。帖经类似于今天的填空题,墨义类似于简答题,考核应试者对经文及注疏的记诵功夫,没有丝毫供考生发挥己见的余地。这样的考试形式,扼杀了考生的创造性思维,改革后的科举以经义取士有重大进步。太学在改革前为保守派把持,阻碍变法。改革后,以《三经新义》为教材,大大有利于变法革新思想的传播。

课本第44页“想一想”

答:王安石主张变法要坚持始终,不可忽冷忽热。

课本第45页“学习思考”

答:王安石变法的深入必然会触及到当权的地主官僚阶层的利益,而其所处的时代背景决定了其变法不可能对其做出超越,从统治阶级自身的整体利益出发,王安石变法的失败是不可避免的。

课本第45页“自我测评”1

答:均输法、市易法、青苗法、方田均税法。

课本第45页“自我测评”2

答:均输法、方田均税法。

课本第45页“材料阅读与思考”

答:保证农民生产时间。有利于生产发展,社会稳定,增加了政府收入。