第12课 俄国农奴制改革 教学设计 (1)

文档属性

| 名称 | 第12课 俄国农奴制改革 教学设计 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-06 22:08:36 | ||

图片预览

文档简介

第12课

俄国农奴制改革

【课程标准】

简述1861年俄国农奴制改革的背景。概述“二一九法令”的主要内容,认识其历史进步性和局限性。探讨1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

【内容解读】

1、了解俄国农奴制改革的背景。

2、概述1861年农奴制改革的内容。

3、了解1861年改革对俄国资本主义发展的影响。

4、正确评价斯托雷平的土地改革。

【教学目标】

一、知识与能力

了解俄国农奴制概况,列举农奴制阻碍俄国资本主义发展的表现;

简述2月19日法令主要内容;判断1861年俄国农奴制改革的性质,评价改革的意义。

二、过程与方法

通过阅读教材,将俄国农奴制改革的背景按照经济、政治、思想和军事等方面进行分类分析,对俄国各个社会阶级力量进行比较,理解俄国为何进行农奴制改革,以及为何采取改革的方式而不是通过革命解决矛盾;

认真阅读教材,将俄国改革前后的政治、经济进行对比,归纳变化以及产生变化的原因,理解俄国农奴制改革对俄国的深入影响。学会用比较法归纳改革对国家和社会的影响。

三、情感态度与价值观

通过客观评价俄国农奴制改革的性质、意义,学习保持客观的态度看待历史事件;培养全面看待事物的思维方式:既能看到事情的积极面,又能看到事情的消极面;

通过归纳农奴制改革后俄国产生的新变化和发展,认识到符合社会发展趋势的改革的推动作用。

【教学重点】1861年俄国农奴制改革的背景。农奴制改革的主要内容及其两面性。

【教学难点】理解农奴制对俄国资本主义发展的束缚、农奴制改革的局限性。

如何评价农奴制改革对俄国资本主义经济的影响。

【导入新课】

说一说:关于俄国的历史,我们了解多少?(从莫斯科公国到俄罗斯帝国、从欧洲内陆国到横跨欧亚大帝国)

1814年,以俄国为首的反法联军打败了拿破仑,沙皇亚历山大一世以“解放者”的身份骑着白马进入巴黎。而四十年后,俄国却在1855年的克里米亚战争中战败。沙皇俄国何以从令人望而生畏的霸主变成了不堪一击的泥足巨人?继任者亚历山大二世将引领俄国去向何处?

一、改革的“前一天”:古老和现代文明的碰撞(背景)——十九世纪中叶的俄国

★

阅读子目:“克里木战争”、“变革的呼声”

☆

关

键

词:农奴制、十二月党人、克里米亚战争

★

预习思路:从政治、经济、思想、军事等方面分析1861年改革的背景

☆

预习思考:农奴制对俄国造成了怎样的社会危机?

★

学思之窗:十九世纪俄国一名知识分子说:“维护奴役人的农奴制度本身,是不会有成效的,而且也毫无裨益,无论社会良心或当代工业、国民福利和国家安全的要求,都已判处它的死刑。”他为什么这样评论农奴制,你对农奴制有什么看法?

(由于农奴制的存在,农民处境恶劣、生产效率低下;工业发展缓慢;生活贫困、体质很差;农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治、影响社会安定和政局的稳定)

1、农奴制的危机——地主与农奴间的阶级矛盾激化

知识链接:农奴制

俄国农奴制是15世纪下半叶~19世纪上半叶,俄国在以劳役制为主要剥削形式的地主庄园经济基础上建立的经济、法律制度。农民被束缚在地主的土地上,在土地、人身、司法上依附于地主,处于社会最低层,实际上是农奴。1649年《法律大全》的颁布标志着俄国农奴制度最后确立。

提起农奴,很多同学可能会联想到另外两个名词:农民、奴隶。你知道这三者之间的区别吗?

课堂延伸:

农奴:封建社会中在土地、人身、司法上依附于地主的农业生产者。在经济上受剥削,没有人身自由和任何政治权利,处于社会最底层。

农民:租种地主的土地

,也有属于自己的私有土地,

人身比较自由。

奴隶:奴隶社会中为奴隶主劳动,没有自己的土地,也没有人身自由的人,常常被奴隶主任意买卖或杀害。

在农奴制下,俄国农业耕作的方式很原始,农奴使用古老的木犁耕作。为什么地主不愿意添置农具?农奴无偿为地主耕种土地和从事徭役。因为购买和修理机器要花很多钱,而农奴干活是不需要付钱的,所以地主不愿意添置农具。

史料链接:1649年《法律大全》

农民连同妻子儿女及其财产都属于领主所有;农民必须无条件地给领主服劳役或缴纳代役租;农民永远不能随意离开主人,如果逃亡,领主有权无限期地追捕逃亡者,所有逃亡农民不论逃亡时间多久,都要连同他们的家庭、财产一起返回并定居在原来的地主领地里。窝藏逃亡农民的要处罚金、鞭笞或监禁的制裁。

18世纪末~19世纪上半期,许多地主为增加商品粮食的生产,加紧剥夺农民的份地,只付给农民口粮,破坏了劳役制的基础。有些地主为增加收入,把劳役租改为代役租,农民为支付代役租而去城里谋生,农民在一定程度上脱离了对地主的依附关系。某些富裕农民还力图用金钱赎取自由。封建农奴制危机行政重重。

设问:(贫困不堪的农奴和富裕的农奴主家庭)结合图片分析,农奴制所造成的社会危机是什么?

(农奴制严重阻碍了俄国资本主义的发展;农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治)

由于俄国农奴制的存在,地主对于农民的穷凶极恶的压榨和奴役,农奴生活非常贫困。引起农民不断地骚动。国内各阶级、阶层都行动起来参加或支持农民的骚动。农民骚动次数之多,影响之大,威胁着农奴制度的政治、经济基础。

材料

年

份

农民起义次数

1801~1810

83

1811~1820

124

1821~1830

156

1831~1840

143

1841~1850

351

1851~1860

591

衔接过渡:

19世纪上半期,西欧国家都走上了资本主义发展的道路,沙皇俄国却仍然是一个以农奴制为基础的封建君主专制国家。但是,从19世纪中叶起,一种新的(资本主义)生产关系已经在封建社会内部缓慢发展,并且逐步破坏着封建农奴制基础,使农奴制危机不断加深。

2、艰难的工业发展——农奴制度严重阻碍了资本主义发展

材料一

1804年,俄国有1200家手工工场,到50年代末逐步发展到2800家。19世纪三四十年代,俄国开始了工业革命。1858年,仅莫斯科一省就有蒸汽机158架。随着工业的发展,工人人数也不断增加。在1861年改革前,共有工人86万名。同时,工业中自由雇佣劳动也逐渐超过农奴劳动。自由雇佣工人在全部工人中的比例,1804年为48%,1860年上升到87%。

材料二

1861年前,俄国的农业劳动力仍占劳动力总数的89%,国民财富收入的71%是由他们创造的。俄国工业劳动力只占到劳动力总数的10%左右,且工业的基本形式是手工工场,以手工劳动为主。同时期的英、法等国却已在生产中大规模使用机器生产。

设问:材料一反映了俄国19世纪中叶出现了哪种经济方式?

(资本主义生产方式、工业生产)

设问:材料二反映了什么问题?

(19世纪中叶俄国资本主义有了发展,但工业生产能力落后,远远落后于西欧其它国家)

图表:19世纪中期俄国与西欧国家经济比较

设问:结合图表分析为什么到19世纪中叶,俄国同西方国家会有如此大的差距?

(根源:农奴制阻碍了资本主义的发展)

尽管19世纪上半叶的俄国,无论是从疆域,还是从人口上看,都是欧洲的第一大国。俄国很早就同西方国家进行贸易往来。但是,俄国的发展却远远落后于西方国家。政治上,俄国实行封建专制制度。而同时期的西方诸国如英国、法国等,却早已砸碎了封建制度的枷锁,建立起强大的资产阶级政权。经济上,俄国占统治地位的是封建的农奴制经济。

设问:资本主义的充分发展需要哪些条件?俄国农奴制的存在会导致了俄国哪些条件的缺失?

(条件:充足的自由劳动力、先进的技术知识、雄厚的资本积累、广阔的商品市场、丰富的资源和原料等;农奴制使俄国缺乏自由劳动力、工业投资和必要的国内市场,19世纪中叶,俄国仍处于工场手工业阶段,这一切使俄国工业的发展速度远远落后于西欧主要国家)

A.农奴遭受严重剥削,一贫如洗,无力购买商品,因而国内市场狭小,商品经济发展缓慢。

B.农奴被紧紧束缚在土地上,造成俄国工场手工业缺少自由劳动力,其水平远远落后于西欧。

C.农奴制的实行,加强了贵族地主的势力,使俄国缺少了工业的必要投资,增大了资本主义发展的政治障碍。

彼得一世时的改革,通过引进西方先进技术,利用农奴劳动,发展了近代工业,不过这种工业只是建立在手工工场的基础上;19世纪以后,西方国家的工业革命发展迅速,工业革命以后的工业发展是建立在自由劳动力和广阔的市场基础上,俄国的农奴制不仅不能为工业发展提供必要的自由劳动力,还造成了国内市场的萎缩,这就使得俄国的经济发展同西方国家的差距日益拉大,俄国日益落后。

结论:19世纪的俄国资本主义经济虽然有所发展,但受到农奴制阻碍,导致俄国大大落后于西欧诸国;此时,沙皇俄国仍是一个以农奴制为基础的封建君主专制国家。

衔接过渡:

正是在这样的历史背景下,俄国越来越多的有识之士认识到,农奴制已经成为除非俄国社会发展的主要障碍,废除农奴制的呼声日益高涨。

3、新思潮的涌动(阅读课文P78-79,了解十九世纪中叶,俄国社会变革的呼声)

(1)十二月党人起义(图片)

这场起义具有深远历史意义,它是俄国历史上反对沙皇专制制度的第一次公开武装发动,它标志着俄国革命运动史的开端,促进了人民的觉醒,对后来的俄国革命产生了重大影响。

(2)革命民主主义者反对沙皇专制制度的斗争

农民的反农奴制斗争,在俄国平民知识分子中间引起了热烈的反响,这些平民知识分子在思想方面表达了农民的利益和愿望,成为农奴解放运动的鼓动者。他们积极宣传使用革命手段推翻沙皇专制制度,废除农奴制。在1859~1861年间,他们成为社会政治舞台上一个重要力量。

图片:车尔尼雪夫斯基——认为农民革命是获得解放的唯一途径

赫尔岑——号召俄国一切进步力量为农民解放和实现民主而斗争

材料

你们悲惨的工作不会这样消亡,看星星之火即将燃成熊熊烈焰……”俄国“首要的、必要的、刻不容缓的步骤”是“把农民从地主的压迫下解放出来!把纳税者从严刑毒打中解放出来!”

——赫尔岑于伦敦出版的《钟声》杂志的办刊宗旨

衔接过渡:

为了转移国内矛盾,沙皇政府迫切需要一场对外战争的胜利,正所谓“柿子专拣软的捏”,他们选中了落后的土耳其,发动了侵略土耳其的战争。可是沙皇政府没有想到,这场战争竟然给自己带来了大麻烦。

4、克里米亚战争——直接原因

历史图片:克里米亚战争形势图——帆船与汽艇的较量

历史纵横:

克里米亚战争是19世纪中期欧洲近代战争史上影响最大的一次局部战争。

材料

在克里米亚战争中,英法联军的步枪射程,是俄国步枪的三倍,他们的强大火力给一名28岁的俄国炮兵连长留下了深刻印象,他描述道:“……从四面八方传来子弹的呼啸声,炮弹就在不远的地方爆炸,震撼得我们全都感到恐惧。”

这位连长就是后来名满天下的作家和思想家——列夫·托尔斯泰伯爵。

——《大国崛起》

材料:我们为与文明的这场斗争做了什么准备吗?以辽阔的疆域和无数的人口来对付这场斗争,显然无济于事。当我们谈论反击拿破仑的那场光荣之战时,已经忘却了:自那时以来,欧洲一直在进步的道路上稳步前进,而我们却停滞不前。我们不是走向胜利,而是走向失败。

──《全球通史》(下)

设问:这是十九世纪中叶俄国知识分子对克里米亚战争前夕俄国时局的预测,他们为何将与西方的这场战争称为“文明”之战,对结局为何又如此悲观?

这段材料指出克里米亚战争的失败是必然的结果,因为这是落后的封建农奴制的俄国同工业高度发达的资本主义英法之间的战争,即是先进的资本主义制度与落后的农奴制度之间的一场较量。知识分子希望俄国经过这一沉重的打击,使统治者认识到:只有废除农奴制,尽快实现资本主义工业化,才是俄国的出路。克里米亚战争是俄国农奴制改革的直接诱因。

材料一

当时英、法的大部分军队都已使用新式步枪---有线膛枪,俄国95℅的士兵仍然使用射程只有300步的拿破仑时代的旧式火枪—滑膛燧发枪。英、法和土耳其共有作战用的蒸汽舰281艘,俄国黑海舰队多数为帆船,蒸汽舰只有24艘。英、法向前线运送物资,在海上使用的是蒸汽机驱动的轮船,俄国使用的是木牛和木制帆船。俄国的铁路还未修到南部,俄国军队在国内调动的时间比英、法军队从本国调往战场所需的时间还要长。

材料二

克里米亚战争的力量对比

国家

枪支

战舰

运输工具

运输通道

军用物资

俄国

滑膛枪

木帆船

牛车、马车

泥路

缺乏

英、法

来复枪

汽艇

火车

铁路

充足

材料三

克里米亚战争的特点就是采用原始生产形式的民族对几个拥有现代生产形式民族进行的绝望的搏斗。

——恩格斯

设问:(阅读P77-78)想一想,克里米亚战争中俄国的失败暴露了哪些问题?

(充分暴露了俄国农奴制和沙皇封建制度的腐朽性。俄国的国际地位一落千丈;加剧了俄国国内的阶级矛盾;俄国统治者从政治昏睡中清醒过来)

克里米亚战争是俄国为了扩大势力范围,攫取更多的土地而发动的,而俄国的战败充分暴露了农奴制和沙皇专制制度的腐朽性。这一沉重的打击,使沙皇制度不仅在全世界面前给俄国丢了丑,国际地位一落千丈,同时也使国内阶级矛盾进一步加剧。战争耗费了大量的人力、物力,农民苦不堪言。政府加重农民的赋税以充军费,使得农民在旧的不满上又添了新的不满。结果,爆发了席卷全国的农民运动。波澜壮阔的农民运动震撼了贵族地主的统治。沙皇政府从政治昏睡中清醒过来,不得不承认,“必须立即进行改革,没有时间再耽搁了”。

课堂延伸:战争的其他影响

A对土耳其:

克里米亚战争结束后,交战双方在巴黎举行和平会议,根据会议和约的有关内容,土耳其奥斯曼帝国的独立与领土完整得到欧洲的集体保证。这样使奥斯曼帝国得以延续数十年。

B对中国:

克里米亚战争虽发生在欧洲,但其影响波及到中国。首先克里米亚战争使俄丧失了保持数十年之久的欧洲霸权,俄国南侵的势头被迫停止。然而战争并未给俄国以毁灭性的打击,于是战后沙俄开始大规模的军事改革并把扩张的重点放在相对贫弱的东方亚洲地区。在1858年到1864年间,沙俄从中国割去150万平方公里的领土。其次,随着巴尔干问题的暂时解决,英法便把注意力重新投向中国,并在克里米亚战争结束后不久寻找借口联合发动了第二次鸦片战争,使中国半殖民地化程度进一步加深。

C对欧洲格局:

克里米亚战争打破了欧洲国际力量的旧平衡,建立起法国拥有欧洲大陆优势的格局。这种新的格局基本上保持到1870年。克里米亚战争也是后来数十年欧洲大国之间斗争的新起点。普法战争、法兰西第二帝国的垮台和德意志第二帝国的建立才导致欧洲出现另一种政治局面。

1、必要性:农奴制激化矛盾,阻碍了俄国社会的发展

①

政治:农奴制导致国内阶级矛盾尖锐,农奴反抗不断,严重威胁沙皇的专制统治

②

经济:农奴制阻碍了俄国资本主义发展,导致俄国工业发展远远落后于西欧各国

③

思想:19世纪,俄国社会出现反对农奴制和沙皇专制、要求变革的呼声

④

军事:克里米亚战争的惨败暴露了农奴制的落后,进一步加剧了国内矛盾

衔接过渡:

19世纪中期,俄国国内阶级矛盾激烈,废除农奴制势在必行。但对于废除的方式,存在着革命和改良的两种可能。在沙皇尼古拉一世由于作战连连败北的情况下精神崩溃服毒自杀之后,重振这个老大帝国的重任落在了他的儿子——亚历山大二世身上。为了阻止革命的发生,1861年2月19日(公历3月3日),沙皇亚历山大二世正式签署改革法令和关于废除农奴制度的特别宣言。

人物百科:亚历山大二世

亚历山大二世(1818—1881年),俄国沙皇(1855—1881年在位)。亚历山大二世是俄罗斯历史上与彼得大帝、叶卡捷琳娜二世齐名的皇帝。从小就接受了作为一个皇位继承人的培养,在他的老师、主张实行较宽松的君主制的茹科夫斯基的影响下,也能接受一些民主思想。他年轻时代周游欧洲各国,开阔了眼界,受到西方文明的影响,也更能反思俄国的现实。克里米亚战争后,他充分意识到改革的必要性,开始着手推行改革。他在任期间,对俄罗斯的社会发展做出了历史性的贡献。1861年下诏废除了农奴制,为俄罗斯在19世纪后半期的中兴奠定了基础。他还主持了多项政治改革,制定了把俄罗斯君主制改造为君主立宪制的改革计划。然而他的遇刺却打断了俄罗斯的政治改革进程,此后俄罗斯帝国基本上丧失了进行政治改革的历史机遇。

亚历山大二世明白落后的农奴制已经成为俄国落后的根源。当时俄国90%的人口是农奴,被完全束缚在土地上,生产效率十分低下,而且也严重妨碍了以自由雇佣劳动为基础的资本主义的发展。但数百年来农奴制与沙皇俄国的统治基础紧密结合,以至于历代多少高瞻远瞩的雄主,包括彼得一世和叶卡捷琳娜二世都不敢去打开这个潘多拉的盒子。但历史已经将责任无可推却地放到了亚历山大二世面前,特别是克里木战争之后,俄国农奴反抗运动一年比一年高涨,迟一天改革,问题就更严重一步。

设问:(完成表格)1855年,沙皇亚历山大二世面临哪些问题?其中,最主要的问题是什么?(从政治、经济、社会、军事四个方面考虑,)

政治上:农奴制和沙皇专制统治的基础受到严重威胁。

经济上:俄国资本主义缓慢发展,与西欧国家有很大的差距。

社会上:革命民主主义者积极发动武装起义,准备推翻俄国农奴制。

军事上:克里米亚战争的失败所带来的消极影响。

最主要的问题是政治方面的问题:即沙皇的统治受到威胁。为了挽救统治危机,必须进行农奴制改革。

材料

1856年4月11日,亚历山大二世向莫斯科贵族代表发表了演说:“到处在谣传,我要给农民自由;这是不公正的,你们也可以把这一点向周围所有的人说;

……我们生活在这样一个世纪里,所有这些事还是将最终发生的。但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情。本人深信,迟早我们会解决这种状况。我想,诸位同我的意见是一致的,那就是从上面解决要比由下面来解决好得多。”

1861年,亚历山大二世在国务会议上再此强调:“继续拖延只会引起更大的灾祸,对整个国家,特别是对地主会造成有害的、灾难性的后果。”

直接目的:化解社会矛盾,挽救统治危机,重振大国威望

根本目的:巩固沙皇专制统治,维护贵族地主的利益

为此,亚历山大二世的智囊团为当时风雨飘摇的俄国制订了三个改革方案:

方案一:解放农奴,但不对其进行土地的分配;(体现地主利益)

方案二:解放农奴,让农奴无偿获得他们一直所经营的土地;(体现农奴利益)

方案三:解放农奴,让农奴有偿获得一定的土地。(从地主和农奴两方面考试)

设问:如果你是亚历山大二世,你认为当时情况下,哪个方案更具操作性?为什么其他两个方案不合适?(方案三更具操作性,从地主和农奴两方面考虑。)

亚历山大二世不得不进行改革是由于他看到了农奴制引发的危机,为巩固统治而进行;改革的焦点问题不是地主内部的斗争而是地主与农民之间的阶级斗争。亚历山大二世下令成立的负责农奴制改革的组织“农民事务总委员会”,主要由一些高级官吏和大农奴主组成。这些官吏和地主贵族的代表分成好几个派别,有的反对分地给农民,有的主张只允许农民赎一小部分土地。农民不仅要求从农奴身份下解放出来,而且也要求把地主土地无代价地进行分配,并不断斗争。面对农民运动的强大压力,最后政府否决了解放农奴而不给土地的草案。

设问:为什么俄国波澜壮阔的斗争没有汇成一股强大的革命洪流,彻底摧毁整个封建统治?为什么俄国最终选择了自上而下的改革方式变革社会?(变革社会方式的选择是由国情决定的,从当时俄国资产阶级、无产阶级的现状及亚历山大个人因素等方面分析采取改革方式变革社会原因。)

(参考:《学生课业》P71学习指导4)

亚历山大二世上台后面临着及其严峻的形势。他意识到,只有通过改革,废除农奴制,才能化解日益激化的矛盾,巩固统治,增强国力,重振俄国的大国威望。当时俄国资产阶级十分软弱,对沙皇政府有较大的依赖性;农民阶级虽有革命的强烈愿望,但却不是先进生产力的代表,缺少先进的科学理论作指导;无产阶级也没有形成独立的政治力量。

2、可能性:沙皇亚历山大二世认识到农奴制改革是大势所趋,惟有变革才能自救

衔接过渡:

亚历山大二世对俄国历史的影响,主要是通过1861年改革,终于突破了阻碍俄国发展最大的瓶颈,使俄国在19世纪后期资本主义的发展明显加速。历史是最公正的裁判,亚历山大二世的改革尽管不彻底,但终被证明是推动历史进步的。

二、改革的“那一天”:新旧文明冲突的结果(内容)

★

阅读子目:“‘解放’法令”、“司法改革与地方自治”

☆

关

键

词:二一九法令、司法改革、城市杜马

★

预习思路:从变革经济基础→变革上层建筑掌握1861年改革的主要内容

☆

预习思考:什么是“二一九法令”?推测一下,解放农奴的有关法令的重点内容会是什么?实施它的本质是什么?

1、农奴改革法令:颁布“解放”法令(即“二一九法令”),废除农奴制(1861年)

①

政治:废除农奴制,农民可以无条件获得法律上的人身自由

②

经济:农民可以通过赎买获得份地

③

组织:建立村社管理农民

在政治上,农奴在法律上成为自由人,地主不得买卖或干涉其生活;经济上,农奴可得到一块份地,但其大小、肥瘠由地主决定;份地须高价赎买,未付清赎金前,农民仍须给地主服劳役,交代役金。在组织上,加强村社制度,几个村社组成乡,均隶属地方政府委派的调停吏管理。在时限安排上,则规定了赎买前另设两年的过渡期。这些改革的内容无一不在内容充分体现着农奴主阶级自上而下的改革方式。

【自主探究】

材料一

根据上述新法令,农奴在适当的时候将获得自由农村居民的一切权利。对自己全部土地仍保持所有权的地主,在农民向他履行规定义务的条件下,让农民长期使用他们所居住的房屋。此外,为了保障农民的生活,并使他们能向政府履行义务起见,让他们长期使用法令中所规定的一定数量的土地及其他附属地。

使用份地的农民必须因此向地主履行法令中所规定的义务。在这种过渡下的农民称为义务农。不仅如此,农民还有权赎买他们所居住的房屋,并在获得地主同意后,购买分配给他们长期使用的土地和其他附属地作为私产。农民这样地获得一定数量的土地为私产后,因为赎买了土地,他们就摆脱了对地主的义务,而成为拥有私产的完全自由的农民。

--《解放农奴宣言》

材料二

农民抱怨……负担的义务过重,特别是在原来利用的附属地面积超过了现有份地的那些地方;他们不肯缴代役金;他们拒绝服役或希望保留原来三天的劳役的办法。

——《1863年沙皇政府报告书》

探究一:根据材料一概括改革法令的主要内容。

(农奴在法律上成为自由的人;土地仍归地主所有;农民可得到一块份地、赎买居住的房屋等;农民只有赎买了土地后,才能真正地成为自由人;过渡状态下农民必须向地主履行法令中规定的义务。)

探究二:依据俄国社会发展情况评述上述材料对俄国经济的影响。

(改革在法律上使2000多万农奴获得了人身自由,大大地扩大了俄国自由劳动力的来源,有利于工业革命的发展;通过改革农民得到了自己的土地,生产积极性提高了,促进了俄国农业经济的发展。)

探究三:结合材料二,分析改革后俄国的农民处境怎样?

(农民仍然处于政治上的无权和经济上的贫困的地位;俄国仍然比较落后,社会矛盾也日益激化)真相是地主趁机把村社最好的土地割走,在肥沃的黑土地带地主平均割去农民使用土地的20~40%。

设问:“农民抱怨……负担的义务过重”的原因是什么?

(农民所付的赎金比当时的地价还高;农民并没有完全摆脱封建义务而获得完全自由。)

材料

农民未能正确理解陛下赋予他们的权利,他们还希望获得绝对的自由,并完全占有贵族的土地。……对农民说这种期望是没有根据的,一切劝导都不能动摇他们的信念;农民根本不相信地主会对他们作出任何让步……怀疑他们的所作所为都只是为了维护个人利益;只有采取强制和严厉的手段,才能使农民相信地主的要求是合法的。

设问:农民是如何认识1861年改革的?他们的这种认识是符合客观事实的,还是自己凭空的猜想?

(农民的怀疑是符合客观事实的。在改革前,亚历山大二世就保证维护地主利益的措施都作到了。改革过程中,让农民高加赎买地主土地,实际上是一场厚颜无耻的掠夺。)

材料

臭名昭著的“解放”,事实上是对农民进行残酷的掠夺,是对农民施行一系列的暴力和一连串的侮辱。

——列宁

衔接过渡:

1861年农奴制改革是俄国加快近代化步伐的重要前提。近代化是近代世界历史发展的主旋律,其内容包括政治、经济、军事、思想等方面。任何国家都无法回避近代化历史浪潮的影响。因此,近代化在俄国出现是俄国社会生产力发展的必然结果,这一变化必然会影响到社会各个领域。“解放”法令实施之后,地主的地方统治权和对农奴的司法权随之消亡。司法改革和地方自治改革自然提到议事日程上。

2、政治缓慢变革:进行司法改革和地方自治改革

①

建立近代司法体系:建立陪审制度和律师制度

②

建立地方自治机关:农村建立自治局,城市建立城市杜马

设问:解放法令、司法改革、地方自治之间有什么样的内在关系?

(1861年“解放”法令废除农奴制度后,俄国新的资本主义生产关系逐步确立,这就要求政治体制方面也作出相应调整;“解放”法令实施后,地主的地方统治权和对农奴的司法权也随之逐渐消亡;沙皇政府为适应资本主义发展需要,于19世纪60~70年代在上层建筑领域进行了一系列改革,其中较重要的就是司法改革和地方自治。它是经济基础决定上层建筑、上层建筑对经济基础具有反作用的社会规律的具体体现。它们都是俄国通过改革向现代化迈出的重要步骤)

“二一九法令”实际上是妥协的产物。这次改革没有改变沙皇专制主义的本质,沙皇只是在形势所逼下作了一些“让步”,一方面,专制统治没有改变;另一方面,各地地主都竭力要在改革方案中只反映自己的最高利益。

课堂延伸:国家杜马

“国家杜马”的称呼是从旧俄国套用过来的。“杜马”一词,是俄文(дума)音译,意为“议会”。沙皇俄国原是封建专制国家,1905年爆发革命运动后,沙皇尼古拉二世为缓和政治危机,于同年9-10月间宣布召集“国家杜马”,赐予一定权力。1906年和1907年,产生了第一、第二届国家杜马,但随后不久就被解散。后来又产生了第三、第四届国家杜马,其权力都不大,但名义上是国家的议会。1917年十月革命胜利后,苏联建立了“议行合一”的苏维埃制度。1993年,俄罗斯又恢复“国家杜马”的称呼。

★

情境体验:

1、假如你是解放后的农民,你的生活有什么变化?满意吗?

(身份虽然自由但受村社束缚;份地虽可买但遭受掠夺)

2、假如你是贵族地主,你生活有什么变化?满意吗?

(村社还可控制农民;村社的肥沃土地还在手上;赎金很划算。农民暴动很闹心)

3、假如你是资产阶级的工厂主,你对从改革中能够得到哪些有利条件?现在总该满意了吧?

(得到更多劳动力、市场和资本;在地方自治机构中占据主导地位;有更多司法保障;但都远远不够)

4、假如你是沙皇亚历山大二世,你对自己的改革满意吗?

(面临国内紧迫的政治形势,亚历山大二世像他的父亲尼古拉一世一样,重新捡起了大棒,试图以血腥的镇压平息革命风潮,国内并不太平)

三、改革的“后一天”:近代化漫漫文明路(影响)

☆

关

键

词:现代化、改革不彻底

★

预习思路:从性质、进步性、局限性等方面评价1861年农奴制改革

☆

预习思考:1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程产生了哪些的影响?

材料:据统计,1860~1890年,俄国的生铁产量增加了2倍,钢产量和棉纺织业的产量都增加了3倍,而煤炭产量的增加则超过了19倍,石油产量猛增了200多倍。在此期间,俄国的整个工业产量增加了6倍,铁路线增长了35倍多。

图表:19世纪60~70年代俄国机器制造业统计表

时间

企业数

工人数

产值(千卢布)

1860年

99

11600

7954

1879年

187

42000

51937

设问:材料反映了1861年农奴制改革对俄国产生了什么影响?(近代化/现代化)

知识链接:近代化

近代化(又称现代化)是指以近代工业和科学技术为推动力,实现由传统的农业社会向近代工业社会的大转变。它在经济领域的变化叫工业化、全球化,其社会结构的变化是城市化、都市化,政治结构的变化是民主化、法制化,思想观念的变化是理性化、科学化。最核心的是经济工业化和政治民主化。

1、性质:封建地主主持下的资产阶级性质改革

课堂思考:为什么说1861年的这场农奴制改革的性质是资产阶级性质的呢?(如何判断改革的性质:从改革的任务和改革的结果来看)

2、积极性:推动俄国资本主义的发展,是俄国向现代化迈出的重要步骤

经济上,它动摇了俄国落后的封建生产关系,使广大农奴获得了人身自由,农民生产积极性提高,为资本主义发展提供了必需的劳动力、资金和市场,有利于工业革命的扩展,实现生产方式由封建性向资本主义方式的过渡,随着工业革命的推进,俄国工业生产大幅度增长,农村中资本主义的成分也得到增长;政治上,沙俄专制政权变为地主阶级和资产阶级的联合政权。是俄国历史的重大转折点。所以,农奴制改革实质上为封建地主主持下的资产阶级性质改革。

设问:探讨俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

经济近代化:农奴制的废除使农奴获得了自由,为资本主义发展提供了必要的劳动力、资金和市场,俄国走上了迅速发展资本主义的道路。随着工业革命的推进,俄国工业生产大幅度增长,农村中资本主义的成分也得到增长。

政治近代化:在政治体制方面作了比较深层的改革,建立了地方和城市的自治机构。在司法制度方面,参照西方的司法制度进行了改革。改革使政治上一向专制独裁的俄国也出现了一些民主化的气息。

军事近代化:实行普遍义务兵役制,建立西方式的军事管理体系。

教育近代化:鼓励社会和个人办学,扩大大学的自主权,允许引进西方书籍。

思想近代化:西方资产阶级的思想和统治方式开始传人俄国,越来越多的俄国人看到了差歪,变革的愿望日益强烈。

3、局限性:不彻底、掠夺性、欺骗性

◆

不彻底:(政治)保留沙皇专制统治;(经济)贵族地主土地所有制仍然存在,封建的剥削方式仍继续保留,农民仍受到地主控制的村社的束缚。

◇

掠夺性:改革是对农民的一次“合法”的掠夺,加重了农民的负担。

◆

欺骗性:改革远远没有满足农民的要求,而且农民大量的土地和金钱被地主夺去,改革后农民土地比原来还少,无法维持生计,只得重新佃种地主土地,受到更大的盘剥与奴役

随着亚历山大二世对农民革命运动的无情镇压,致使革命团体活动不断增多。1874年之后,革命者中的恐怖主义势力抬头,屡次试图刺杀沙皇。1881年3月13日在圣彼得堡被民意党(人民意志党)成员炸死。那么,改革后的俄国还面临着哪些任务呢?如何推翻沙皇专制制度以及如何扫除农奴制残余。

【总结升华】老人与小孩的对话

老人:俄国废除农奴制的改革,促进了资本主义的发展。

小孩:那些获得“自由”的农奴,已经被剥夺得一干二净,对他们而言,这次改革没有多少好处。

你认为应当怎样认识这个问题?

(他们的说法都有一定道理,是站在不同角度观察的结果,但都不够全面。评价历史事件,首先要看它对历史产生的客观影响,这是问题的主要方面。老人的说法是农奴制改革的积极作用,小孩的说法是农奴制改革的消极作用。相比之下,俄国农奴制改革的积极作用是主要的)

【课堂小结】

总而言之,1861年改革,是以沙皇为首的统治者为克服农奴制危机,巩固自己的统治,而被迫实行的自上而下的资产阶级性质的改革。第一,19世纪中期,在欧洲工业革命的影响下,俄国资本主义工业有了一定发展,但受到农奴制的严重阻碍;农奴没有人身自由,工厂中缺乏必要的劳动力、国内缺乏广阔的市场。第二,残酷的封建剥削激起广大农奴的反抗,农奴暴动接连不断,动摇了沙皇和贵族地主的统治;在这样的情况下,统治者意识到,废除农奴制势在必行,而且“这件事自上而下进行比自下而上要好得多”,于是被迫实行改革。第三,改革的主要内容客观上为资本主义发展创造了条件。农奴获得“自由”,为工厂提供了大量自由劳动力;农奴获得份地时支付的巨额赎金,转化为资本主义生产急需的资本。因此,1861年改革加快了俄国发展资本主义的步伐,成为俄国历史上一个重大转折点。

改革是历史发展的必然要求,是变革阻碍生产力发展的落后制度的重要途径。而变革社会方式的选择,最终由国情决定。

【随堂练习】

1、1861年俄国农奴制改革以前,工业资本家30%是农奴身份,财产随时可能被地主侵占。这一问题反映的实质是(

)B

A.俄国的资本主义经济落后于西方

B.俄国政治制度已不适应资本主义经济的发展

C.俄国资本主义的力量比较弱小

D.俄国农奴的社会地位有所提高

[解析:连工业资本家都不能摆脱农奴的身份,这极大地限制了其政治、经济自由,说明落后的农奴制度已经严重阻碍了俄国资本主义的发展。题干并没有与西方资本主义比较,A、C两项不正确;D项表述正好与史实相反。]

2、在十二月党人被沙皇流放时,他们的妻子毅然接受沙皇提出的苛刻条件,跟随丈夫远赴西伯利亚,这些妻子们因此受到歌颂。“十二月党人”被流放主要是因为(

)C

A.对俄国的社会现实不满

B.提出向西方学习的要求

C.举行起义要求推翻专制

D.同情俄国农奴们的处境

[解析:本题主要考查学生对历史事件因果关系的认识能力。1825年,十二月党人发动起义,试图推翻沙皇的专制统治,废除农奴制度,结果遭到残酷镇压。此后,他们大多被沙皇政府流放。]

3、恩格斯在论述克里木战争影响时指出:“现在沙皇政府遭到了惨败……沙皇政府在全世界面前给俄国丢了丑,同时也在俄国人民面前给自己丢了丑。前所未有过的觉醒开始了。”“觉醒”是指人们认识到俄国(

)B

A.军备落后

B.制度腐朽

C.经济凋敝

D.吏治腐败

[解析:克里木战争的失败使俄国人认识到农奴制的落后,所以“觉醒”应指人们认识到俄国的制度落后。]

4、俄国1861年改革为俄国资本主义的发展提供了劳动力,这是因为(

)D

①农民在农业生产之余可以自由地从事家庭手工业

②个体小农经济的地位不稳定,容易破产

③法律的自由身份使农民比较容易迁移和流动

④政府允许购买整个村庄的农奴进入工厂做工

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.②③

[解析:是为资本主义提供自由劳动力,不是从事家庭手工业,购买整个村庄农奴是彼得一世改革的内容。]

5、列宁说:“如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那么就必然会承认这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。”这表明农奴制改革(

)C

A.为资本主义发展扫清了障碍

B.确立了资产阶级代议制

C促进了俄国的近代化

D.阻止了革命在俄国的发生

[解析:本题考查俄国农奴制改革的意义,意在考查学生调动和运用知识分析历史结论的能力。列宁的话说明俄国农奴制改革推动了俄国的政治和经济近代化,C说法正确;A、B分别从政治和经济方面表述了俄国农奴制改革意义不够全面;D从材料中无法看出。]

俄国农奴制改革

【课程标准】

简述1861年俄国农奴制改革的背景。概述“二一九法令”的主要内容,认识其历史进步性和局限性。探讨1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

【内容解读】

1、了解俄国农奴制改革的背景。

2、概述1861年农奴制改革的内容。

3、了解1861年改革对俄国资本主义发展的影响。

4、正确评价斯托雷平的土地改革。

【教学目标】

一、知识与能力

了解俄国农奴制概况,列举农奴制阻碍俄国资本主义发展的表现;

简述2月19日法令主要内容;判断1861年俄国农奴制改革的性质,评价改革的意义。

二、过程与方法

通过阅读教材,将俄国农奴制改革的背景按照经济、政治、思想和军事等方面进行分类分析,对俄国各个社会阶级力量进行比较,理解俄国为何进行农奴制改革,以及为何采取改革的方式而不是通过革命解决矛盾;

认真阅读教材,将俄国改革前后的政治、经济进行对比,归纳变化以及产生变化的原因,理解俄国农奴制改革对俄国的深入影响。学会用比较法归纳改革对国家和社会的影响。

三、情感态度与价值观

通过客观评价俄国农奴制改革的性质、意义,学习保持客观的态度看待历史事件;培养全面看待事物的思维方式:既能看到事情的积极面,又能看到事情的消极面;

通过归纳农奴制改革后俄国产生的新变化和发展,认识到符合社会发展趋势的改革的推动作用。

【教学重点】1861年俄国农奴制改革的背景。农奴制改革的主要内容及其两面性。

【教学难点】理解农奴制对俄国资本主义发展的束缚、农奴制改革的局限性。

如何评价农奴制改革对俄国资本主义经济的影响。

【导入新课】

说一说:关于俄国的历史,我们了解多少?(从莫斯科公国到俄罗斯帝国、从欧洲内陆国到横跨欧亚大帝国)

1814年,以俄国为首的反法联军打败了拿破仑,沙皇亚历山大一世以“解放者”的身份骑着白马进入巴黎。而四十年后,俄国却在1855年的克里米亚战争中战败。沙皇俄国何以从令人望而生畏的霸主变成了不堪一击的泥足巨人?继任者亚历山大二世将引领俄国去向何处?

一、改革的“前一天”:古老和现代文明的碰撞(背景)——十九世纪中叶的俄国

★

阅读子目:“克里木战争”、“变革的呼声”

☆

关

键

词:农奴制、十二月党人、克里米亚战争

★

预习思路:从政治、经济、思想、军事等方面分析1861年改革的背景

☆

预习思考:农奴制对俄国造成了怎样的社会危机?

★

学思之窗:十九世纪俄国一名知识分子说:“维护奴役人的农奴制度本身,是不会有成效的,而且也毫无裨益,无论社会良心或当代工业、国民福利和国家安全的要求,都已判处它的死刑。”他为什么这样评论农奴制,你对农奴制有什么看法?

(由于农奴制的存在,农民处境恶劣、生产效率低下;工业发展缓慢;生活贫困、体质很差;农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治、影响社会安定和政局的稳定)

1、农奴制的危机——地主与农奴间的阶级矛盾激化

知识链接:农奴制

俄国农奴制是15世纪下半叶~19世纪上半叶,俄国在以劳役制为主要剥削形式的地主庄园经济基础上建立的经济、法律制度。农民被束缚在地主的土地上,在土地、人身、司法上依附于地主,处于社会最低层,实际上是农奴。1649年《法律大全》的颁布标志着俄国农奴制度最后确立。

提起农奴,很多同学可能会联想到另外两个名词:农民、奴隶。你知道这三者之间的区别吗?

课堂延伸:

农奴:封建社会中在土地、人身、司法上依附于地主的农业生产者。在经济上受剥削,没有人身自由和任何政治权利,处于社会最底层。

农民:租种地主的土地

,也有属于自己的私有土地,

人身比较自由。

奴隶:奴隶社会中为奴隶主劳动,没有自己的土地,也没有人身自由的人,常常被奴隶主任意买卖或杀害。

在农奴制下,俄国农业耕作的方式很原始,农奴使用古老的木犁耕作。为什么地主不愿意添置农具?农奴无偿为地主耕种土地和从事徭役。因为购买和修理机器要花很多钱,而农奴干活是不需要付钱的,所以地主不愿意添置农具。

史料链接:1649年《法律大全》

农民连同妻子儿女及其财产都属于领主所有;农民必须无条件地给领主服劳役或缴纳代役租;农民永远不能随意离开主人,如果逃亡,领主有权无限期地追捕逃亡者,所有逃亡农民不论逃亡时间多久,都要连同他们的家庭、财产一起返回并定居在原来的地主领地里。窝藏逃亡农民的要处罚金、鞭笞或监禁的制裁。

18世纪末~19世纪上半期,许多地主为增加商品粮食的生产,加紧剥夺农民的份地,只付给农民口粮,破坏了劳役制的基础。有些地主为增加收入,把劳役租改为代役租,农民为支付代役租而去城里谋生,农民在一定程度上脱离了对地主的依附关系。某些富裕农民还力图用金钱赎取自由。封建农奴制危机行政重重。

设问:(贫困不堪的农奴和富裕的农奴主家庭)结合图片分析,农奴制所造成的社会危机是什么?

(农奴制严重阻碍了俄国资本主义的发展;农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治)

由于俄国农奴制的存在,地主对于农民的穷凶极恶的压榨和奴役,农奴生活非常贫困。引起农民不断地骚动。国内各阶级、阶层都行动起来参加或支持农民的骚动。农民骚动次数之多,影响之大,威胁着农奴制度的政治、经济基础。

材料

年

份

农民起义次数

1801~1810

83

1811~1820

124

1821~1830

156

1831~1840

143

1841~1850

351

1851~1860

591

衔接过渡:

19世纪上半期,西欧国家都走上了资本主义发展的道路,沙皇俄国却仍然是一个以农奴制为基础的封建君主专制国家。但是,从19世纪中叶起,一种新的(资本主义)生产关系已经在封建社会内部缓慢发展,并且逐步破坏着封建农奴制基础,使农奴制危机不断加深。

2、艰难的工业发展——农奴制度严重阻碍了资本主义发展

材料一

1804年,俄国有1200家手工工场,到50年代末逐步发展到2800家。19世纪三四十年代,俄国开始了工业革命。1858年,仅莫斯科一省就有蒸汽机158架。随着工业的发展,工人人数也不断增加。在1861年改革前,共有工人86万名。同时,工业中自由雇佣劳动也逐渐超过农奴劳动。自由雇佣工人在全部工人中的比例,1804年为48%,1860年上升到87%。

材料二

1861年前,俄国的农业劳动力仍占劳动力总数的89%,国民财富收入的71%是由他们创造的。俄国工业劳动力只占到劳动力总数的10%左右,且工业的基本形式是手工工场,以手工劳动为主。同时期的英、法等国却已在生产中大规模使用机器生产。

设问:材料一反映了俄国19世纪中叶出现了哪种经济方式?

(资本主义生产方式、工业生产)

设问:材料二反映了什么问题?

(19世纪中叶俄国资本主义有了发展,但工业生产能力落后,远远落后于西欧其它国家)

图表:19世纪中期俄国与西欧国家经济比较

设问:结合图表分析为什么到19世纪中叶,俄国同西方国家会有如此大的差距?

(根源:农奴制阻碍了资本主义的发展)

尽管19世纪上半叶的俄国,无论是从疆域,还是从人口上看,都是欧洲的第一大国。俄国很早就同西方国家进行贸易往来。但是,俄国的发展却远远落后于西方国家。政治上,俄国实行封建专制制度。而同时期的西方诸国如英国、法国等,却早已砸碎了封建制度的枷锁,建立起强大的资产阶级政权。经济上,俄国占统治地位的是封建的农奴制经济。

设问:资本主义的充分发展需要哪些条件?俄国农奴制的存在会导致了俄国哪些条件的缺失?

(条件:充足的自由劳动力、先进的技术知识、雄厚的资本积累、广阔的商品市场、丰富的资源和原料等;农奴制使俄国缺乏自由劳动力、工业投资和必要的国内市场,19世纪中叶,俄国仍处于工场手工业阶段,这一切使俄国工业的发展速度远远落后于西欧主要国家)

A.农奴遭受严重剥削,一贫如洗,无力购买商品,因而国内市场狭小,商品经济发展缓慢。

B.农奴被紧紧束缚在土地上,造成俄国工场手工业缺少自由劳动力,其水平远远落后于西欧。

C.农奴制的实行,加强了贵族地主的势力,使俄国缺少了工业的必要投资,增大了资本主义发展的政治障碍。

彼得一世时的改革,通过引进西方先进技术,利用农奴劳动,发展了近代工业,不过这种工业只是建立在手工工场的基础上;19世纪以后,西方国家的工业革命发展迅速,工业革命以后的工业发展是建立在自由劳动力和广阔的市场基础上,俄国的农奴制不仅不能为工业发展提供必要的自由劳动力,还造成了国内市场的萎缩,这就使得俄国的经济发展同西方国家的差距日益拉大,俄国日益落后。

结论:19世纪的俄国资本主义经济虽然有所发展,但受到农奴制阻碍,导致俄国大大落后于西欧诸国;此时,沙皇俄国仍是一个以农奴制为基础的封建君主专制国家。

衔接过渡:

正是在这样的历史背景下,俄国越来越多的有识之士认识到,农奴制已经成为除非俄国社会发展的主要障碍,废除农奴制的呼声日益高涨。

3、新思潮的涌动(阅读课文P78-79,了解十九世纪中叶,俄国社会变革的呼声)

(1)十二月党人起义(图片)

这场起义具有深远历史意义,它是俄国历史上反对沙皇专制制度的第一次公开武装发动,它标志着俄国革命运动史的开端,促进了人民的觉醒,对后来的俄国革命产生了重大影响。

(2)革命民主主义者反对沙皇专制制度的斗争

农民的反农奴制斗争,在俄国平民知识分子中间引起了热烈的反响,这些平民知识分子在思想方面表达了农民的利益和愿望,成为农奴解放运动的鼓动者。他们积极宣传使用革命手段推翻沙皇专制制度,废除农奴制。在1859~1861年间,他们成为社会政治舞台上一个重要力量。

图片:车尔尼雪夫斯基——认为农民革命是获得解放的唯一途径

赫尔岑——号召俄国一切进步力量为农民解放和实现民主而斗争

材料

你们悲惨的工作不会这样消亡,看星星之火即将燃成熊熊烈焰……”俄国“首要的、必要的、刻不容缓的步骤”是“把农民从地主的压迫下解放出来!把纳税者从严刑毒打中解放出来!”

——赫尔岑于伦敦出版的《钟声》杂志的办刊宗旨

衔接过渡:

为了转移国内矛盾,沙皇政府迫切需要一场对外战争的胜利,正所谓“柿子专拣软的捏”,他们选中了落后的土耳其,发动了侵略土耳其的战争。可是沙皇政府没有想到,这场战争竟然给自己带来了大麻烦。

4、克里米亚战争——直接原因

历史图片:克里米亚战争形势图——帆船与汽艇的较量

历史纵横:

克里米亚战争是19世纪中期欧洲近代战争史上影响最大的一次局部战争。

材料

在克里米亚战争中,英法联军的步枪射程,是俄国步枪的三倍,他们的强大火力给一名28岁的俄国炮兵连长留下了深刻印象,他描述道:“……从四面八方传来子弹的呼啸声,炮弹就在不远的地方爆炸,震撼得我们全都感到恐惧。”

这位连长就是后来名满天下的作家和思想家——列夫·托尔斯泰伯爵。

——《大国崛起》

材料:我们为与文明的这场斗争做了什么准备吗?以辽阔的疆域和无数的人口来对付这场斗争,显然无济于事。当我们谈论反击拿破仑的那场光荣之战时,已经忘却了:自那时以来,欧洲一直在进步的道路上稳步前进,而我们却停滞不前。我们不是走向胜利,而是走向失败。

──《全球通史》(下)

设问:这是十九世纪中叶俄国知识分子对克里米亚战争前夕俄国时局的预测,他们为何将与西方的这场战争称为“文明”之战,对结局为何又如此悲观?

这段材料指出克里米亚战争的失败是必然的结果,因为这是落后的封建农奴制的俄国同工业高度发达的资本主义英法之间的战争,即是先进的资本主义制度与落后的农奴制度之间的一场较量。知识分子希望俄国经过这一沉重的打击,使统治者认识到:只有废除农奴制,尽快实现资本主义工业化,才是俄国的出路。克里米亚战争是俄国农奴制改革的直接诱因。

材料一

当时英、法的大部分军队都已使用新式步枪---有线膛枪,俄国95℅的士兵仍然使用射程只有300步的拿破仑时代的旧式火枪—滑膛燧发枪。英、法和土耳其共有作战用的蒸汽舰281艘,俄国黑海舰队多数为帆船,蒸汽舰只有24艘。英、法向前线运送物资,在海上使用的是蒸汽机驱动的轮船,俄国使用的是木牛和木制帆船。俄国的铁路还未修到南部,俄国军队在国内调动的时间比英、法军队从本国调往战场所需的时间还要长。

材料二

克里米亚战争的力量对比

国家

枪支

战舰

运输工具

运输通道

军用物资

俄国

滑膛枪

木帆船

牛车、马车

泥路

缺乏

英、法

来复枪

汽艇

火车

铁路

充足

材料三

克里米亚战争的特点就是采用原始生产形式的民族对几个拥有现代生产形式民族进行的绝望的搏斗。

——恩格斯

设问:(阅读P77-78)想一想,克里米亚战争中俄国的失败暴露了哪些问题?

(充分暴露了俄国农奴制和沙皇封建制度的腐朽性。俄国的国际地位一落千丈;加剧了俄国国内的阶级矛盾;俄国统治者从政治昏睡中清醒过来)

克里米亚战争是俄国为了扩大势力范围,攫取更多的土地而发动的,而俄国的战败充分暴露了农奴制和沙皇专制制度的腐朽性。这一沉重的打击,使沙皇制度不仅在全世界面前给俄国丢了丑,国际地位一落千丈,同时也使国内阶级矛盾进一步加剧。战争耗费了大量的人力、物力,农民苦不堪言。政府加重农民的赋税以充军费,使得农民在旧的不满上又添了新的不满。结果,爆发了席卷全国的农民运动。波澜壮阔的农民运动震撼了贵族地主的统治。沙皇政府从政治昏睡中清醒过来,不得不承认,“必须立即进行改革,没有时间再耽搁了”。

课堂延伸:战争的其他影响

A对土耳其:

克里米亚战争结束后,交战双方在巴黎举行和平会议,根据会议和约的有关内容,土耳其奥斯曼帝国的独立与领土完整得到欧洲的集体保证。这样使奥斯曼帝国得以延续数十年。

B对中国:

克里米亚战争虽发生在欧洲,但其影响波及到中国。首先克里米亚战争使俄丧失了保持数十年之久的欧洲霸权,俄国南侵的势头被迫停止。然而战争并未给俄国以毁灭性的打击,于是战后沙俄开始大规模的军事改革并把扩张的重点放在相对贫弱的东方亚洲地区。在1858年到1864年间,沙俄从中国割去150万平方公里的领土。其次,随着巴尔干问题的暂时解决,英法便把注意力重新投向中国,并在克里米亚战争结束后不久寻找借口联合发动了第二次鸦片战争,使中国半殖民地化程度进一步加深。

C对欧洲格局:

克里米亚战争打破了欧洲国际力量的旧平衡,建立起法国拥有欧洲大陆优势的格局。这种新的格局基本上保持到1870年。克里米亚战争也是后来数十年欧洲大国之间斗争的新起点。普法战争、法兰西第二帝国的垮台和德意志第二帝国的建立才导致欧洲出现另一种政治局面。

1、必要性:农奴制激化矛盾,阻碍了俄国社会的发展

①

政治:农奴制导致国内阶级矛盾尖锐,农奴反抗不断,严重威胁沙皇的专制统治

②

经济:农奴制阻碍了俄国资本主义发展,导致俄国工业发展远远落后于西欧各国

③

思想:19世纪,俄国社会出现反对农奴制和沙皇专制、要求变革的呼声

④

军事:克里米亚战争的惨败暴露了农奴制的落后,进一步加剧了国内矛盾

衔接过渡:

19世纪中期,俄国国内阶级矛盾激烈,废除农奴制势在必行。但对于废除的方式,存在着革命和改良的两种可能。在沙皇尼古拉一世由于作战连连败北的情况下精神崩溃服毒自杀之后,重振这个老大帝国的重任落在了他的儿子——亚历山大二世身上。为了阻止革命的发生,1861年2月19日(公历3月3日),沙皇亚历山大二世正式签署改革法令和关于废除农奴制度的特别宣言。

人物百科:亚历山大二世

亚历山大二世(1818—1881年),俄国沙皇(1855—1881年在位)。亚历山大二世是俄罗斯历史上与彼得大帝、叶卡捷琳娜二世齐名的皇帝。从小就接受了作为一个皇位继承人的培养,在他的老师、主张实行较宽松的君主制的茹科夫斯基的影响下,也能接受一些民主思想。他年轻时代周游欧洲各国,开阔了眼界,受到西方文明的影响,也更能反思俄国的现实。克里米亚战争后,他充分意识到改革的必要性,开始着手推行改革。他在任期间,对俄罗斯的社会发展做出了历史性的贡献。1861年下诏废除了农奴制,为俄罗斯在19世纪后半期的中兴奠定了基础。他还主持了多项政治改革,制定了把俄罗斯君主制改造为君主立宪制的改革计划。然而他的遇刺却打断了俄罗斯的政治改革进程,此后俄罗斯帝国基本上丧失了进行政治改革的历史机遇。

亚历山大二世明白落后的农奴制已经成为俄国落后的根源。当时俄国90%的人口是农奴,被完全束缚在土地上,生产效率十分低下,而且也严重妨碍了以自由雇佣劳动为基础的资本主义的发展。但数百年来农奴制与沙皇俄国的统治基础紧密结合,以至于历代多少高瞻远瞩的雄主,包括彼得一世和叶卡捷琳娜二世都不敢去打开这个潘多拉的盒子。但历史已经将责任无可推却地放到了亚历山大二世面前,特别是克里木战争之后,俄国农奴反抗运动一年比一年高涨,迟一天改革,问题就更严重一步。

设问:(完成表格)1855年,沙皇亚历山大二世面临哪些问题?其中,最主要的问题是什么?(从政治、经济、社会、军事四个方面考虑,)

政治上:农奴制和沙皇专制统治的基础受到严重威胁。

经济上:俄国资本主义缓慢发展,与西欧国家有很大的差距。

社会上:革命民主主义者积极发动武装起义,准备推翻俄国农奴制。

军事上:克里米亚战争的失败所带来的消极影响。

最主要的问题是政治方面的问题:即沙皇的统治受到威胁。为了挽救统治危机,必须进行农奴制改革。

材料

1856年4月11日,亚历山大二世向莫斯科贵族代表发表了演说:“到处在谣传,我要给农民自由;这是不公正的,你们也可以把这一点向周围所有的人说;

……我们生活在这样一个世纪里,所有这些事还是将最终发生的。但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情。本人深信,迟早我们会解决这种状况。我想,诸位同我的意见是一致的,那就是从上面解决要比由下面来解决好得多。”

1861年,亚历山大二世在国务会议上再此强调:“继续拖延只会引起更大的灾祸,对整个国家,特别是对地主会造成有害的、灾难性的后果。”

直接目的:化解社会矛盾,挽救统治危机,重振大国威望

根本目的:巩固沙皇专制统治,维护贵族地主的利益

为此,亚历山大二世的智囊团为当时风雨飘摇的俄国制订了三个改革方案:

方案一:解放农奴,但不对其进行土地的分配;(体现地主利益)

方案二:解放农奴,让农奴无偿获得他们一直所经营的土地;(体现农奴利益)

方案三:解放农奴,让农奴有偿获得一定的土地。(从地主和农奴两方面考试)

设问:如果你是亚历山大二世,你认为当时情况下,哪个方案更具操作性?为什么其他两个方案不合适?(方案三更具操作性,从地主和农奴两方面考虑。)

亚历山大二世不得不进行改革是由于他看到了农奴制引发的危机,为巩固统治而进行;改革的焦点问题不是地主内部的斗争而是地主与农民之间的阶级斗争。亚历山大二世下令成立的负责农奴制改革的组织“农民事务总委员会”,主要由一些高级官吏和大农奴主组成。这些官吏和地主贵族的代表分成好几个派别,有的反对分地给农民,有的主张只允许农民赎一小部分土地。农民不仅要求从农奴身份下解放出来,而且也要求把地主土地无代价地进行分配,并不断斗争。面对农民运动的强大压力,最后政府否决了解放农奴而不给土地的草案。

设问:为什么俄国波澜壮阔的斗争没有汇成一股强大的革命洪流,彻底摧毁整个封建统治?为什么俄国最终选择了自上而下的改革方式变革社会?(变革社会方式的选择是由国情决定的,从当时俄国资产阶级、无产阶级的现状及亚历山大个人因素等方面分析采取改革方式变革社会原因。)

(参考:《学生课业》P71学习指导4)

亚历山大二世上台后面临着及其严峻的形势。他意识到,只有通过改革,废除农奴制,才能化解日益激化的矛盾,巩固统治,增强国力,重振俄国的大国威望。当时俄国资产阶级十分软弱,对沙皇政府有较大的依赖性;农民阶级虽有革命的强烈愿望,但却不是先进生产力的代表,缺少先进的科学理论作指导;无产阶级也没有形成独立的政治力量。

2、可能性:沙皇亚历山大二世认识到农奴制改革是大势所趋,惟有变革才能自救

衔接过渡:

亚历山大二世对俄国历史的影响,主要是通过1861年改革,终于突破了阻碍俄国发展最大的瓶颈,使俄国在19世纪后期资本主义的发展明显加速。历史是最公正的裁判,亚历山大二世的改革尽管不彻底,但终被证明是推动历史进步的。

二、改革的“那一天”:新旧文明冲突的结果(内容)

★

阅读子目:“‘解放’法令”、“司法改革与地方自治”

☆

关

键

词:二一九法令、司法改革、城市杜马

★

预习思路:从变革经济基础→变革上层建筑掌握1861年改革的主要内容

☆

预习思考:什么是“二一九法令”?推测一下,解放农奴的有关法令的重点内容会是什么?实施它的本质是什么?

1、农奴改革法令:颁布“解放”法令(即“二一九法令”),废除农奴制(1861年)

①

政治:废除农奴制,农民可以无条件获得法律上的人身自由

②

经济:农民可以通过赎买获得份地

③

组织:建立村社管理农民

在政治上,农奴在法律上成为自由人,地主不得买卖或干涉其生活;经济上,农奴可得到一块份地,但其大小、肥瘠由地主决定;份地须高价赎买,未付清赎金前,农民仍须给地主服劳役,交代役金。在组织上,加强村社制度,几个村社组成乡,均隶属地方政府委派的调停吏管理。在时限安排上,则规定了赎买前另设两年的过渡期。这些改革的内容无一不在内容充分体现着农奴主阶级自上而下的改革方式。

【自主探究】

材料一

根据上述新法令,农奴在适当的时候将获得自由农村居民的一切权利。对自己全部土地仍保持所有权的地主,在农民向他履行规定义务的条件下,让农民长期使用他们所居住的房屋。此外,为了保障农民的生活,并使他们能向政府履行义务起见,让他们长期使用法令中所规定的一定数量的土地及其他附属地。

使用份地的农民必须因此向地主履行法令中所规定的义务。在这种过渡下的农民称为义务农。不仅如此,农民还有权赎买他们所居住的房屋,并在获得地主同意后,购买分配给他们长期使用的土地和其他附属地作为私产。农民这样地获得一定数量的土地为私产后,因为赎买了土地,他们就摆脱了对地主的义务,而成为拥有私产的完全自由的农民。

--《解放农奴宣言》

材料二

农民抱怨……负担的义务过重,特别是在原来利用的附属地面积超过了现有份地的那些地方;他们不肯缴代役金;他们拒绝服役或希望保留原来三天的劳役的办法。

——《1863年沙皇政府报告书》

探究一:根据材料一概括改革法令的主要内容。

(农奴在法律上成为自由的人;土地仍归地主所有;农民可得到一块份地、赎买居住的房屋等;农民只有赎买了土地后,才能真正地成为自由人;过渡状态下农民必须向地主履行法令中规定的义务。)

探究二:依据俄国社会发展情况评述上述材料对俄国经济的影响。

(改革在法律上使2000多万农奴获得了人身自由,大大地扩大了俄国自由劳动力的来源,有利于工业革命的发展;通过改革农民得到了自己的土地,生产积极性提高了,促进了俄国农业经济的发展。)

探究三:结合材料二,分析改革后俄国的农民处境怎样?

(农民仍然处于政治上的无权和经济上的贫困的地位;俄国仍然比较落后,社会矛盾也日益激化)真相是地主趁机把村社最好的土地割走,在肥沃的黑土地带地主平均割去农民使用土地的20~40%。

设问:“农民抱怨……负担的义务过重”的原因是什么?

(农民所付的赎金比当时的地价还高;农民并没有完全摆脱封建义务而获得完全自由。)

材料

农民未能正确理解陛下赋予他们的权利,他们还希望获得绝对的自由,并完全占有贵族的土地。……对农民说这种期望是没有根据的,一切劝导都不能动摇他们的信念;农民根本不相信地主会对他们作出任何让步……怀疑他们的所作所为都只是为了维护个人利益;只有采取强制和严厉的手段,才能使农民相信地主的要求是合法的。

设问:农民是如何认识1861年改革的?他们的这种认识是符合客观事实的,还是自己凭空的猜想?

(农民的怀疑是符合客观事实的。在改革前,亚历山大二世就保证维护地主利益的措施都作到了。改革过程中,让农民高加赎买地主土地,实际上是一场厚颜无耻的掠夺。)

材料

臭名昭著的“解放”,事实上是对农民进行残酷的掠夺,是对农民施行一系列的暴力和一连串的侮辱。

——列宁

衔接过渡:

1861年农奴制改革是俄国加快近代化步伐的重要前提。近代化是近代世界历史发展的主旋律,其内容包括政治、经济、军事、思想等方面。任何国家都无法回避近代化历史浪潮的影响。因此,近代化在俄国出现是俄国社会生产力发展的必然结果,这一变化必然会影响到社会各个领域。“解放”法令实施之后,地主的地方统治权和对农奴的司法权随之消亡。司法改革和地方自治改革自然提到议事日程上。

2、政治缓慢变革:进行司法改革和地方自治改革

①

建立近代司法体系:建立陪审制度和律师制度

②

建立地方自治机关:农村建立自治局,城市建立城市杜马

设问:解放法令、司法改革、地方自治之间有什么样的内在关系?

(1861年“解放”法令废除农奴制度后,俄国新的资本主义生产关系逐步确立,这就要求政治体制方面也作出相应调整;“解放”法令实施后,地主的地方统治权和对农奴的司法权也随之逐渐消亡;沙皇政府为适应资本主义发展需要,于19世纪60~70年代在上层建筑领域进行了一系列改革,其中较重要的就是司法改革和地方自治。它是经济基础决定上层建筑、上层建筑对经济基础具有反作用的社会规律的具体体现。它们都是俄国通过改革向现代化迈出的重要步骤)

“二一九法令”实际上是妥协的产物。这次改革没有改变沙皇专制主义的本质,沙皇只是在形势所逼下作了一些“让步”,一方面,专制统治没有改变;另一方面,各地地主都竭力要在改革方案中只反映自己的最高利益。

课堂延伸:国家杜马

“国家杜马”的称呼是从旧俄国套用过来的。“杜马”一词,是俄文(дума)音译,意为“议会”。沙皇俄国原是封建专制国家,1905年爆发革命运动后,沙皇尼古拉二世为缓和政治危机,于同年9-10月间宣布召集“国家杜马”,赐予一定权力。1906年和1907年,产生了第一、第二届国家杜马,但随后不久就被解散。后来又产生了第三、第四届国家杜马,其权力都不大,但名义上是国家的议会。1917年十月革命胜利后,苏联建立了“议行合一”的苏维埃制度。1993年,俄罗斯又恢复“国家杜马”的称呼。

★

情境体验:

1、假如你是解放后的农民,你的生活有什么变化?满意吗?

(身份虽然自由但受村社束缚;份地虽可买但遭受掠夺)

2、假如你是贵族地主,你生活有什么变化?满意吗?

(村社还可控制农民;村社的肥沃土地还在手上;赎金很划算。农民暴动很闹心)

3、假如你是资产阶级的工厂主,你对从改革中能够得到哪些有利条件?现在总该满意了吧?

(得到更多劳动力、市场和资本;在地方自治机构中占据主导地位;有更多司法保障;但都远远不够)

4、假如你是沙皇亚历山大二世,你对自己的改革满意吗?

(面临国内紧迫的政治形势,亚历山大二世像他的父亲尼古拉一世一样,重新捡起了大棒,试图以血腥的镇压平息革命风潮,国内并不太平)

三、改革的“后一天”:近代化漫漫文明路(影响)

☆

关

键

词:现代化、改革不彻底

★

预习思路:从性质、进步性、局限性等方面评价1861年农奴制改革

☆

预习思考:1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程产生了哪些的影响?

材料:据统计,1860~1890年,俄国的生铁产量增加了2倍,钢产量和棉纺织业的产量都增加了3倍,而煤炭产量的增加则超过了19倍,石油产量猛增了200多倍。在此期间,俄国的整个工业产量增加了6倍,铁路线增长了35倍多。

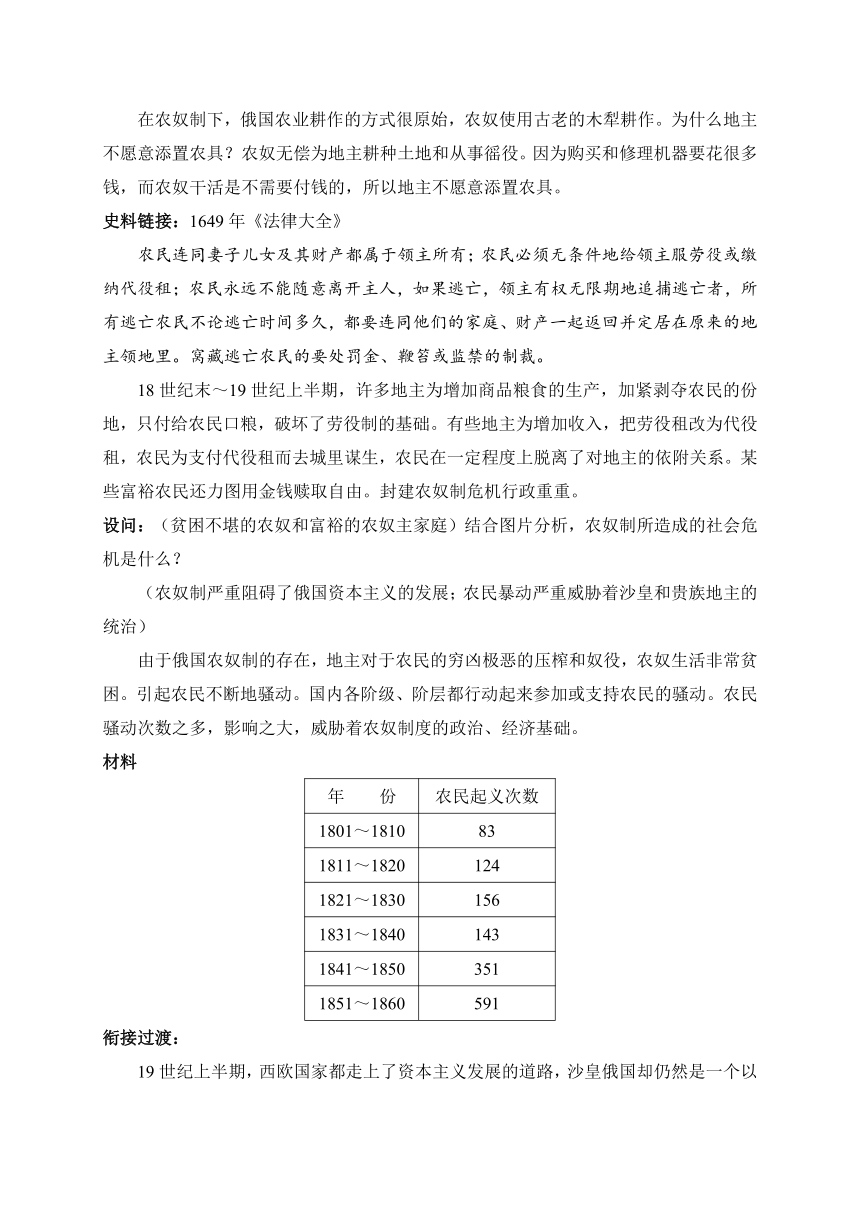

图表:19世纪60~70年代俄国机器制造业统计表

时间

企业数

工人数

产值(千卢布)

1860年

99

11600

7954

1879年

187

42000

51937

设问:材料反映了1861年农奴制改革对俄国产生了什么影响?(近代化/现代化)

知识链接:近代化

近代化(又称现代化)是指以近代工业和科学技术为推动力,实现由传统的农业社会向近代工业社会的大转变。它在经济领域的变化叫工业化、全球化,其社会结构的变化是城市化、都市化,政治结构的变化是民主化、法制化,思想观念的变化是理性化、科学化。最核心的是经济工业化和政治民主化。

1、性质:封建地主主持下的资产阶级性质改革

课堂思考:为什么说1861年的这场农奴制改革的性质是资产阶级性质的呢?(如何判断改革的性质:从改革的任务和改革的结果来看)

2、积极性:推动俄国资本主义的发展,是俄国向现代化迈出的重要步骤

经济上,它动摇了俄国落后的封建生产关系,使广大农奴获得了人身自由,农民生产积极性提高,为资本主义发展提供了必需的劳动力、资金和市场,有利于工业革命的扩展,实现生产方式由封建性向资本主义方式的过渡,随着工业革命的推进,俄国工业生产大幅度增长,农村中资本主义的成分也得到增长;政治上,沙俄专制政权变为地主阶级和资产阶级的联合政权。是俄国历史的重大转折点。所以,农奴制改革实质上为封建地主主持下的资产阶级性质改革。

设问:探讨俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

经济近代化:农奴制的废除使农奴获得了自由,为资本主义发展提供了必要的劳动力、资金和市场,俄国走上了迅速发展资本主义的道路。随着工业革命的推进,俄国工业生产大幅度增长,农村中资本主义的成分也得到增长。

政治近代化:在政治体制方面作了比较深层的改革,建立了地方和城市的自治机构。在司法制度方面,参照西方的司法制度进行了改革。改革使政治上一向专制独裁的俄国也出现了一些民主化的气息。

军事近代化:实行普遍义务兵役制,建立西方式的军事管理体系。

教育近代化:鼓励社会和个人办学,扩大大学的自主权,允许引进西方书籍。

思想近代化:西方资产阶级的思想和统治方式开始传人俄国,越来越多的俄国人看到了差歪,变革的愿望日益强烈。

3、局限性:不彻底、掠夺性、欺骗性

◆

不彻底:(政治)保留沙皇专制统治;(经济)贵族地主土地所有制仍然存在,封建的剥削方式仍继续保留,农民仍受到地主控制的村社的束缚。

◇

掠夺性:改革是对农民的一次“合法”的掠夺,加重了农民的负担。

◆

欺骗性:改革远远没有满足农民的要求,而且农民大量的土地和金钱被地主夺去,改革后农民土地比原来还少,无法维持生计,只得重新佃种地主土地,受到更大的盘剥与奴役

随着亚历山大二世对农民革命运动的无情镇压,致使革命团体活动不断增多。1874年之后,革命者中的恐怖主义势力抬头,屡次试图刺杀沙皇。1881年3月13日在圣彼得堡被民意党(人民意志党)成员炸死。那么,改革后的俄国还面临着哪些任务呢?如何推翻沙皇专制制度以及如何扫除农奴制残余。

【总结升华】老人与小孩的对话

老人:俄国废除农奴制的改革,促进了资本主义的发展。

小孩:那些获得“自由”的农奴,已经被剥夺得一干二净,对他们而言,这次改革没有多少好处。

你认为应当怎样认识这个问题?

(他们的说法都有一定道理,是站在不同角度观察的结果,但都不够全面。评价历史事件,首先要看它对历史产生的客观影响,这是问题的主要方面。老人的说法是农奴制改革的积极作用,小孩的说法是农奴制改革的消极作用。相比之下,俄国农奴制改革的积极作用是主要的)

【课堂小结】

总而言之,1861年改革,是以沙皇为首的统治者为克服农奴制危机,巩固自己的统治,而被迫实行的自上而下的资产阶级性质的改革。第一,19世纪中期,在欧洲工业革命的影响下,俄国资本主义工业有了一定发展,但受到农奴制的严重阻碍;农奴没有人身自由,工厂中缺乏必要的劳动力、国内缺乏广阔的市场。第二,残酷的封建剥削激起广大农奴的反抗,农奴暴动接连不断,动摇了沙皇和贵族地主的统治;在这样的情况下,统治者意识到,废除农奴制势在必行,而且“这件事自上而下进行比自下而上要好得多”,于是被迫实行改革。第三,改革的主要内容客观上为资本主义发展创造了条件。农奴获得“自由”,为工厂提供了大量自由劳动力;农奴获得份地时支付的巨额赎金,转化为资本主义生产急需的资本。因此,1861年改革加快了俄国发展资本主义的步伐,成为俄国历史上一个重大转折点。

改革是历史发展的必然要求,是变革阻碍生产力发展的落后制度的重要途径。而变革社会方式的选择,最终由国情决定。

【随堂练习】

1、1861年俄国农奴制改革以前,工业资本家30%是农奴身份,财产随时可能被地主侵占。这一问题反映的实质是(

)B

A.俄国的资本主义经济落后于西方

B.俄国政治制度已不适应资本主义经济的发展

C.俄国资本主义的力量比较弱小

D.俄国农奴的社会地位有所提高

[解析:连工业资本家都不能摆脱农奴的身份,这极大地限制了其政治、经济自由,说明落后的农奴制度已经严重阻碍了俄国资本主义的发展。题干并没有与西方资本主义比较,A、C两项不正确;D项表述正好与史实相反。]

2、在十二月党人被沙皇流放时,他们的妻子毅然接受沙皇提出的苛刻条件,跟随丈夫远赴西伯利亚,这些妻子们因此受到歌颂。“十二月党人”被流放主要是因为(

)C

A.对俄国的社会现实不满

B.提出向西方学习的要求

C.举行起义要求推翻专制

D.同情俄国农奴们的处境

[解析:本题主要考查学生对历史事件因果关系的认识能力。1825年,十二月党人发动起义,试图推翻沙皇的专制统治,废除农奴制度,结果遭到残酷镇压。此后,他们大多被沙皇政府流放。]

3、恩格斯在论述克里木战争影响时指出:“现在沙皇政府遭到了惨败……沙皇政府在全世界面前给俄国丢了丑,同时也在俄国人民面前给自己丢了丑。前所未有过的觉醒开始了。”“觉醒”是指人们认识到俄国(

)B

A.军备落后

B.制度腐朽

C.经济凋敝

D.吏治腐败

[解析:克里木战争的失败使俄国人认识到农奴制的落后,所以“觉醒”应指人们认识到俄国的制度落后。]

4、俄国1861年改革为俄国资本主义的发展提供了劳动力,这是因为(

)D

①农民在农业生产之余可以自由地从事家庭手工业

②个体小农经济的地位不稳定,容易破产

③法律的自由身份使农民比较容易迁移和流动

④政府允许购买整个村庄的农奴进入工厂做工

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.②③

[解析:是为资本主义提供自由劳动力,不是从事家庭手工业,购买整个村庄农奴是彼得一世改革的内容。]

5、列宁说:“如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那么就必然会承认这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。”这表明农奴制改革(

)C

A.为资本主义发展扫清了障碍

B.确立了资产阶级代议制

C促进了俄国的近代化

D.阻止了革命在俄国的发生

[解析:本题考查俄国农奴制改革的意义,意在考查学生调动和运用知识分析历史结论的能力。列宁的话说明俄国农奴制改革推动了俄国的政治和经济近代化,C说法正确;A、B分别从政治和经济方面表述了俄国农奴制改革意义不够全面;D从材料中无法看出。]