14. 后赤壁赋 课件 (2)

图片预览

文档简介

课件42张PPT。精 研 课 文

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

这篇赋写于作者被贬黄州之后。被贬的起因,是谏官李定、舒亶、何正臣等人从苏轼的诗作里摘出一些讽刺新法的诗句,告发他反对新法,结果苏轼被捕入狱。出狱后被贬到黄州,名义上任团练副使,实则等于充军。作者内心愤慨不平,借助诗文以抒发感慨。赋中流露出“人生无常”之悲与悲中寻求旷达的复杂感情。苏轼是元丰三年(1080)春到黄州的,五年秋、冬,他先后两次到黄州城外的赤壁漫游,写下了著名的《赤壁赋》和《后赤壁赋》。整体

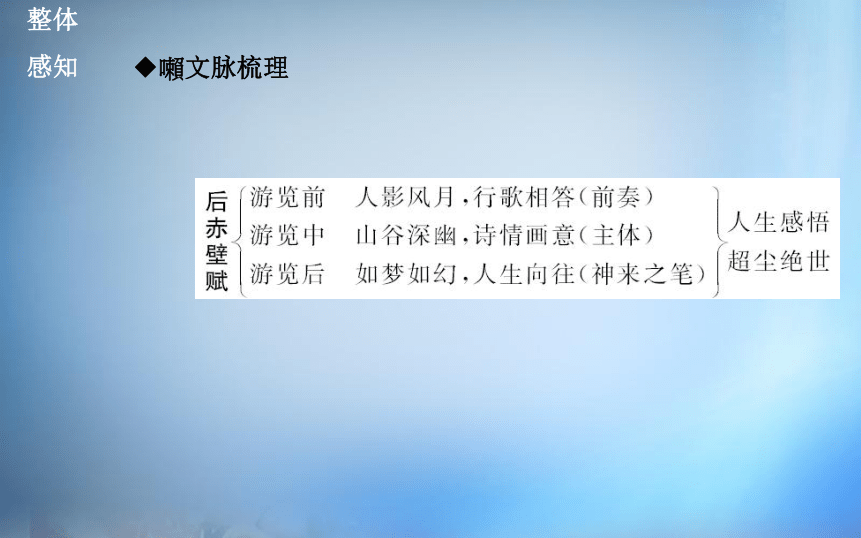

感知◆?文脉梳理文段

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

以待子不时之须

“______”通“______”,________

答案:“须”通“需”,需要文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

我有斗酒

古义:____________________

今义:比赛酒量

答案:一斗酒

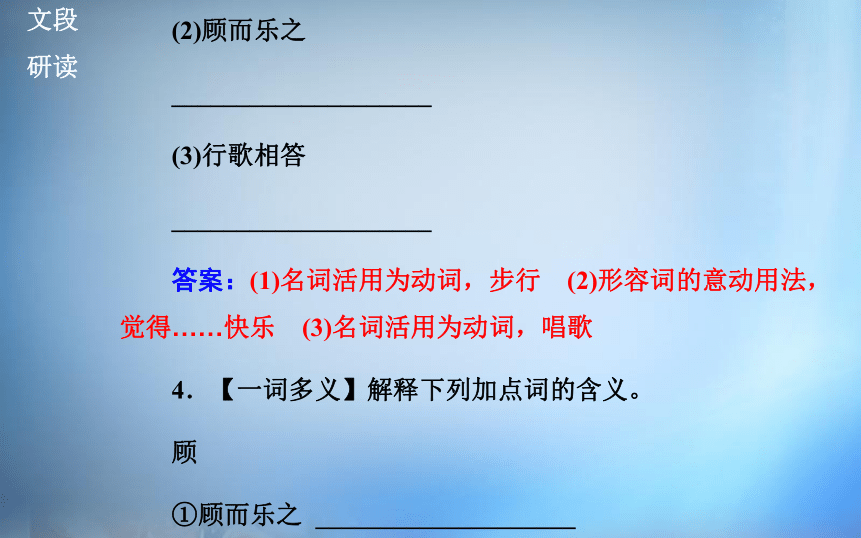

3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)步自雪堂

____________________文段

研读 (2)顾而乐之

____________________

(3)行歌相答

____________________

答案:(1)名词活用为动词,步行 (2)形容词的意动用法,觉得……快乐 (3)名词活用为动词,唱歌

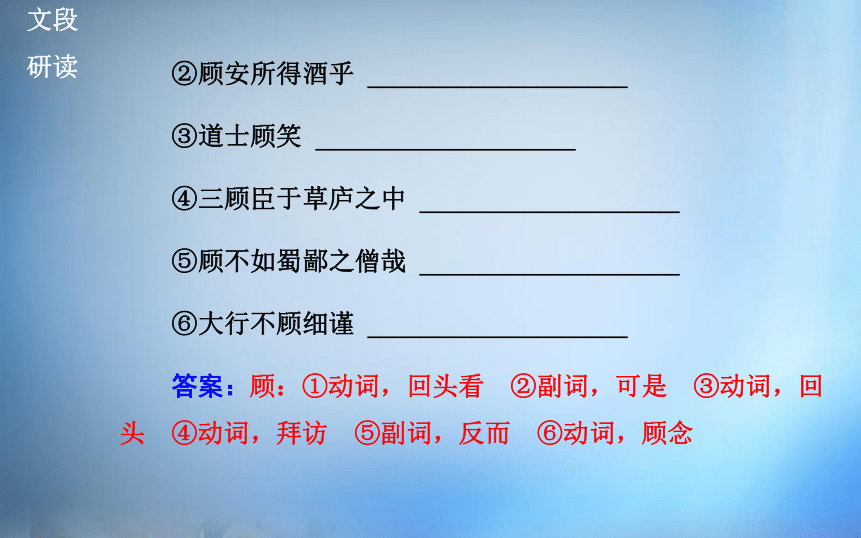

4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

顾

①顾而乐之 ____________________文段

研读 ②顾安所得酒乎 ____________________

③道士顾笑 ____________________

④三顾臣于草庐之中 ____________________

⑤顾不如蜀鄙之僧哉 ____________________

⑥大行不顾细谨 ____________________

答案:顾:①动词,回头看 ②副词,可是 ③动词,回头 ④动词,拜访 ⑤副词,反而 ⑥动词,顾念文段

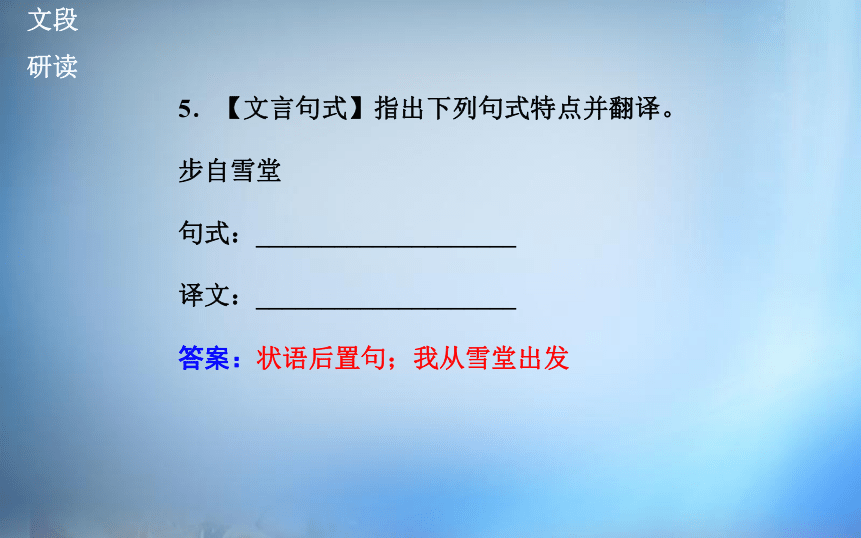

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

步自雪堂

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;我从雪堂出发文段

研读文段

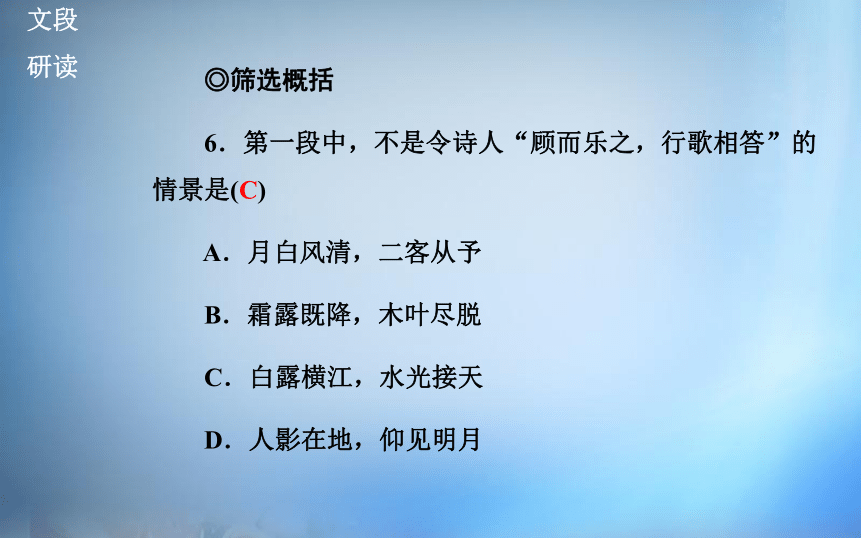

研读 ◎筛选概括

6.第一段中,不是令诗人“顾而乐之,行歌相答”的情景是(C)

A.月白风清,二客从予

B.霜露既降,木叶尽脱

C.白露横江,水光接天

D.人影在地,仰见明月文段

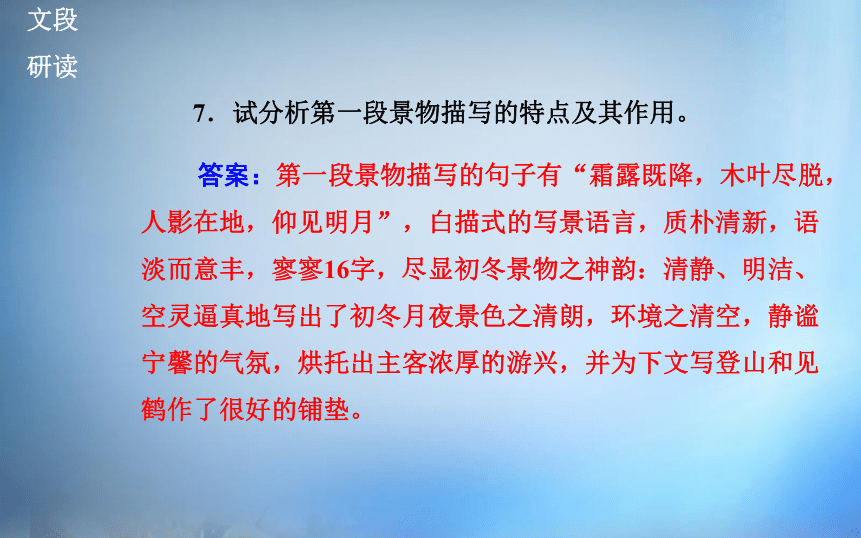

研读 7.试分析第一段景物描写的特点及其作用。

答案:第一段景物描写的句子有“霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月”,白描式的写景语言,质朴清新,语淡而意丰,寥寥16字,尽显初冬景物之神韵:清静、明洁、空灵逼真地写出了初冬月夜景色之清朗,环境之清空,静谧宁馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。文段

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

反而登舟,放乎中流

“______”通“______”,________

答案:“反”通“返”,返回

2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)曾日月之几何

古义:____________________文段

研读今义:几何学

(2)而江山不可复识矣

古义:____________________

今义:泛指拥有主权的领土

(3)放乎中流

古义:____________________

今义:中等的社会地位

答案:(1)多少 (2)江河与山的景象 (3)江中心文段

研读 3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)予乃摄衣而上

____________________

(2)履巉岩

____________________

答案:(1)名词活用为动词,上山 (2)名词活用为动词,登上文段

研读4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)危

①攀栖鹘之危巢 ____________________

②危言危行 ____________________

③正襟危坐 ____________________

④危惙之际,不暇及他 ____________________

⑤抑王兴甲兵,危士臣 ____________________文段

研读(2)焉

①听其所止而休焉 ____________________

②犹且从师而问焉 ____________________

③割鸡焉用牛刀 ____________________

④至丹用荆卿为计,始速祸焉 ____________________

⑤或师焉,或不焉 ____________________

⑥盘盘焉,囷囷焉 ____________________文段

研读 答案:(1)危:①形容词,高 ②形容词,正直 ③形容词,端正 ④形容词,危险、紧急 ⑤动词,危害

(2)焉:①兼词,相当于“于之”,在那里 ②代词,他 ③代词,怎么 ④句末语气词,可不译 ⑤句中语气词,相当于“也”,可不译 ⑥形容词词尾,相当于“然”,“……的样子”文段

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)复游于赤壁之下

句式:____________________

译文:____________________

(2)草木震动

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)放乎中流

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;又来到赤壁下面游览

(2)被动句;草木被啸声震动了

(3)状语后置句;在大江中任其漂流文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

6.下列句子分别编为四组,全都属于用白描手法写景的一组是(A)

①人影在地,仰见明月 ②江流有声,断岸千尺 ③山高月小,水落石出 ④时夜将半,四顾寂寥 ⑤曾日月之几何 ⑥山鸣谷应,风起水涌

A.②③⑥ B.①④⑤

C.②④⑥ D.②③⑤

解析:④⑤不是写景。文段

研读 7.“山高月小,水落石出”一句,历来为人称道,对其为人称道的理由的解释,不恰当的一项是(D)

A.用“山之高”与“月之小”相互映衬,突现了赤壁景物的特征,这种特征与“水落石出”合在一起看,既是季节性的,又是地域性的。

B.用极为精练的语言,写出了高、中、低三个层次的景物,给人以极大的想象空间。

C.采用动静结合的手法,“山高月小”写出了静态美,“水落石出”又给人以动态的感受。文段

研读 D.采用对比的手法,鲜明地表现了因“山高”而“月小”,因“水落”才有“石出”。

解析:D项,“运用对比手法”说法有误,用的是相互映衬的手法。

8.“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。”分析其中动词的运用及效果。

答案:这一段写作者攀峭壁登危岩和放舟自流于江上的经历、见闻和感受。“履”“披”“踞”“登”“攀”“俯”这一连串动词写出作者欲一览秋夜赤壁全景的迫不及待的冲动感和兴奋劲,生动地表现出作者的率真与执著。文段

研读 9.作者为什么在登山览景后会产生“悄然而悲”,“凛乎”不可久留的感受?

答案:①登山所见景物色彩阴暗,氛围阴森恐怖,令作者震撼于大自然的伟力而深感个体的渺小。②作者被贬黄州,政治上受到沉重打击。沉痛、悲凉时时向作者袭来,“悄然”“凛乎”正是他艰难的政治处境和惊恐的心理状态的反映。

10.作者回到船上,放任一叶扁舟从流飘荡,表现出诗人怎样的情感变化?

答案:表现了作者随遇而安的态度,感情又转为平静。这也表现了他身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

问其姓名,俛而不答

“______”通“______”,________

答案:“俛”通“俯”,低头文段

研读 2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)戛然长鸣

古义:____________________

今义:形容声音突然停止

(2)开户视之,不见其处

古义:____________________

今义:单位或个人跟银行、证券交易所建立储蓄、信贷、委托代理等业务关系

答案:(1)形容声音响亮悠长 (2)开门文段

研读 3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)横江东来

____________________

(2)掠予舟而西也

____________________

(3)羽衣蹁跹

____________________

答案:(1)名词作状语,从东边 (2)名词活用为动词,向西飞 (3)名词活用为动词,穿羽衣文段

研读 4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

子

①飞鸣而过我者,非子也耶 ____________________

②而长子迈将赴饶之德兴尉 ____________________

③东家之子之美 ____________________

④子本均侔 ____________________

答案:子:①名词,对人的尊称,多指男子 ②名词,儿子 ③名词,女儿 ④名词,利息文段

研读 5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

过临皋之下,揖予而言曰

句式:____________________

译文:____________________

答案:省略句;补充完整为“过(于)临皋之下,揖予而言曰”,从临皋亭下经过时,向我拱手施礼说文段

研读 ◎筛选概括

6.对“玄裳缟衣”的“孤鹤”所具有的象征意义的判断,不正确的一项是(C)

A.象征身遭贬谪,孤独寂寥的作者本人

B.象征作者出世的理想

C.象征因客人离去而倍感孤独的寂寞感

D.象征作者“羽化”的游仙思想文段

研读 7.下列对课文的分析和判断,不正确的一项是(A)

A.文章写了作者与二客月夜泛舟赤壁的故事,并生动描绘了清幽的江上景色。

B.首段交代重游赤壁的时间、人物和准备情况,意境清新,人物活动写得简洁又富于情趣。

C.第二段中“曾日月之几何,而江山不可复识矣”一句,既是写实,又多少带有作者对人世沧桑的感慨。

D.从全文内容看,作者写作此赋时的心情是苦闷的,因而借孤鹤喻己,借羽化的道士寄托“出世”之感,表现了作者想要超尘出世的心理状态。

解析:A项表述缩小了作者夜游赤壁的范围。归纳

探究【上下求索】

如何理解“鹤化道士”这一情节所传达的作者的情感?

【探究思路】

鹤道意象→佛道思想→知人论世。

【探究结论】归纳

探究 答案:(示例)鹤形貌出众,有高贵幽雅、超凡脱俗、仙风道骨的特征,有高人隐士之风,被视作仙禽和长寿之物。传说鹤能翩翩于仙凡之间,不受任何拘束,为超然物外、随缘任化的道家精神的象征。写梦见所遇道士为鹤的化身这一情节,暗示作者希望在精神上升腾入自然,将自己升华而与大自然合为一体的旷达之思,此时孤鹤、道士、作者已经三位一体。这种想法与道家文化对苏轼的影响密不可分。尽管苏轼一生崇尚儒学,讲究务实,“奋厉有当世之志”“致君尧舜”,但每当政治上遭遇挫折失意,他便会从老庄思想中寻求精神上的自我超脱。以“鹤化道士”结尾意味深长:在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。拓展

思维 本文是作者在写了《赤壁赋》数月以后写的。试任选一个角度,简析这两篇文章的异同。

我的观点:_______________________________________

答案:(示例)(1)景物不同:一写初秋之物,侧重写江与月;一写孟冬之景,侧重写江月木石。拓展

思维 (2)游踪不同:前赋侧重“泛舟”,人不离舟;后赋写了舟游、山游,侧重“登壁”。但相同的是都善于根据不同时节、地点,抓住景物特征来描写。

(3)表达方式不同:前赋通过主客问答,议论风生,后赋以记游为主,重在叙事。但都采用主客对话的形式,都寓情于物,寓情于景,寄寓作者的生活态度。

(4)所抒情感不同:前赋表现作者胸襟旷达,不以得失为怀;后赋则借助幽深寂寥的境界,主要表达想“出世”的思想,有虚无色彩。但均为被贬之后精神苦闷,想寻求解脱之作。课文

翻译课文

翻译 【是岁:这一年。望:农历每月十五日。步:行走、出发。脱:脱落。顾而乐之:俯仰环顾,觉得很快乐。行歌相答:主客唱歌,相互应和。已而:一会儿。如……何:对……怎么样。者:代词,用于表时间的词的后面,表示“……的时候”。薄暮:傍晚。顾:可是。安所得:从哪里得到。安,哪里。谋:与……商量。诸:兼词,“之于”的合音。妇:指自己夫人。斗:古代盛酒的器具。待:应付、对付。不时:不确定的时间、随时。须:通“需”,需要。】课文

翻译课文

翻译 【断岸:绝壁、陡峭的崖岸。曾:副词,加强语气。几何:多少。摄衣:提起衣襟。履巉(chán)岩:登上险峻的山崖。履,踩、登上。披:拨开。蒙茸:草木茂盛的样子。踞虎豹:坐在像虎豹一样的石头上。踞,坐。虬龙:长有两角的龙,此处形容古树的形状。鹘(hú):鹰的一种。危:高。俯冯夷之幽宫:俯视水神幽深的宫殿。冯夷,水神名。盖:发语词,无义。从:跟上、赶上。划然:刀突然破物的声音。应:回响。悄(qiǎo):忧伤的样子。凛乎:恐惧于。反:同“返”。中流:江中心。听:听凭。止:停留。休:休息。焉:兼词,相当于“于之”,在那里。】课文

翻译课文

翻译 【时:当时。寂寥:冷静空虚。适:恰逢。东:名词作状语,从东边。玄:黑色。裳(cháng):古代指裙子。缟:白绢。戛然:形容声音响亮悠长。西:名词活用为动词,向西行。就:表示动作的完结。蹁跹(piānxiān):形容轻快地起舞。过:经过。揖予:即“揖于予”,向我作揖。俛(fǔ):通“俯”,低头。呜呼,噫嘻:均为叹词,表悲哀或叹息。畴昔:以前。顾:回头。惊寤(wù):惊醒。户:门。】

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

这篇赋写于作者被贬黄州之后。被贬的起因,是谏官李定、舒亶、何正臣等人从苏轼的诗作里摘出一些讽刺新法的诗句,告发他反对新法,结果苏轼被捕入狱。出狱后被贬到黄州,名义上任团练副使,实则等于充军。作者内心愤慨不平,借助诗文以抒发感慨。赋中流露出“人生无常”之悲与悲中寻求旷达的复杂感情。苏轼是元丰三年(1080)春到黄州的,五年秋、冬,他先后两次到黄州城外的赤壁漫游,写下了著名的《赤壁赋》和《后赤壁赋》。整体

感知◆?文脉梳理文段

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

以待子不时之须

“______”通“______”,________

答案:“须”通“需”,需要文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

我有斗酒

古义:____________________

今义:比赛酒量

答案:一斗酒

3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)步自雪堂

____________________文段

研读 (2)顾而乐之

____________________

(3)行歌相答

____________________

答案:(1)名词活用为动词,步行 (2)形容词的意动用法,觉得……快乐 (3)名词活用为动词,唱歌

4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

顾

①顾而乐之 ____________________文段

研读 ②顾安所得酒乎 ____________________

③道士顾笑 ____________________

④三顾臣于草庐之中 ____________________

⑤顾不如蜀鄙之僧哉 ____________________

⑥大行不顾细谨 ____________________

答案:顾:①动词,回头看 ②副词,可是 ③动词,回头 ④动词,拜访 ⑤副词,反而 ⑥动词,顾念文段

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

步自雪堂

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;我从雪堂出发文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

6.第一段中,不是令诗人“顾而乐之,行歌相答”的情景是(C)

A.月白风清,二客从予

B.霜露既降,木叶尽脱

C.白露横江,水光接天

D.人影在地,仰见明月文段

研读 7.试分析第一段景物描写的特点及其作用。

答案:第一段景物描写的句子有“霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月”,白描式的写景语言,质朴清新,语淡而意丰,寥寥16字,尽显初冬景物之神韵:清静、明洁、空灵逼真地写出了初冬月夜景色之清朗,环境之清空,静谧宁馨的气氛,烘托出主客浓厚的游兴,并为下文写登山和见鹤作了很好的铺垫。文段

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

反而登舟,放乎中流

“______”通“______”,________

答案:“反”通“返”,返回

2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)曾日月之几何

古义:____________________文段

研读今义:几何学

(2)而江山不可复识矣

古义:____________________

今义:泛指拥有主权的领土

(3)放乎中流

古义:____________________

今义:中等的社会地位

答案:(1)多少 (2)江河与山的景象 (3)江中心文段

研读 3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)予乃摄衣而上

____________________

(2)履巉岩

____________________

答案:(1)名词活用为动词,上山 (2)名词活用为动词,登上文段

研读4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)危

①攀栖鹘之危巢 ____________________

②危言危行 ____________________

③正襟危坐 ____________________

④危惙之际,不暇及他 ____________________

⑤抑王兴甲兵,危士臣 ____________________文段

研读(2)焉

①听其所止而休焉 ____________________

②犹且从师而问焉 ____________________

③割鸡焉用牛刀 ____________________

④至丹用荆卿为计,始速祸焉 ____________________

⑤或师焉,或不焉 ____________________

⑥盘盘焉,囷囷焉 ____________________文段

研读 答案:(1)危:①形容词,高 ②形容词,正直 ③形容词,端正 ④形容词,危险、紧急 ⑤动词,危害

(2)焉:①兼词,相当于“于之”,在那里 ②代词,他 ③代词,怎么 ④句末语气词,可不译 ⑤句中语气词,相当于“也”,可不译 ⑥形容词词尾,相当于“然”,“……的样子”文段

研读5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)复游于赤壁之下

句式:____________________

译文:____________________

(2)草木震动

句式:____________________

译文:____________________文段

研读(3)放乎中流

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;又来到赤壁下面游览

(2)被动句;草木被啸声震动了

(3)状语后置句;在大江中任其漂流文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

6.下列句子分别编为四组,全都属于用白描手法写景的一组是(A)

①人影在地,仰见明月 ②江流有声,断岸千尺 ③山高月小,水落石出 ④时夜将半,四顾寂寥 ⑤曾日月之几何 ⑥山鸣谷应,风起水涌

A.②③⑥ B.①④⑤

C.②④⑥ D.②③⑤

解析:④⑤不是写景。文段

研读 7.“山高月小,水落石出”一句,历来为人称道,对其为人称道的理由的解释,不恰当的一项是(D)

A.用“山之高”与“月之小”相互映衬,突现了赤壁景物的特征,这种特征与“水落石出”合在一起看,既是季节性的,又是地域性的。

B.用极为精练的语言,写出了高、中、低三个层次的景物,给人以极大的想象空间。

C.采用动静结合的手法,“山高月小”写出了静态美,“水落石出”又给人以动态的感受。文段

研读 D.采用对比的手法,鲜明地表现了因“山高”而“月小”,因“水落”才有“石出”。

解析:D项,“运用对比手法”说法有误,用的是相互映衬的手法。

8.“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙。攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。”分析其中动词的运用及效果。

答案:这一段写作者攀峭壁登危岩和放舟自流于江上的经历、见闻和感受。“履”“披”“踞”“登”“攀”“俯”这一连串动词写出作者欲一览秋夜赤壁全景的迫不及待的冲动感和兴奋劲,生动地表现出作者的率真与执著。文段

研读 9.作者为什么在登山览景后会产生“悄然而悲”,“凛乎”不可久留的感受?

答案:①登山所见景物色彩阴暗,氛围阴森恐怖,令作者震撼于大自然的伟力而深感个体的渺小。②作者被贬黄州,政治上受到沉重打击。沉痛、悲凉时时向作者袭来,“悄然”“凛乎”正是他艰难的政治处境和惊恐的心理状态的反映。

10.作者回到船上,放任一叶扁舟从流飘荡,表现出诗人怎样的情感变化?

答案:表现了作者随遇而安的态度,感情又转为平静。这也表现了他身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

问其姓名,俛而不答

“______”通“______”,________

答案:“俛”通“俯”,低头文段

研读 2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

(1)戛然长鸣

古义:____________________

今义:形容声音突然停止

(2)开户视之,不见其处

古义:____________________

今义:单位或个人跟银行、证券交易所建立储蓄、信贷、委托代理等业务关系

答案:(1)形容声音响亮悠长 (2)开门文段

研读 3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)横江东来

____________________

(2)掠予舟而西也

____________________

(3)羽衣蹁跹

____________________

答案:(1)名词作状语,从东边 (2)名词活用为动词,向西飞 (3)名词活用为动词,穿羽衣文段

研读 4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

子

①飞鸣而过我者,非子也耶 ____________________

②而长子迈将赴饶之德兴尉 ____________________

③东家之子之美 ____________________

④子本均侔 ____________________

答案:子:①名词,对人的尊称,多指男子 ②名词,儿子 ③名词,女儿 ④名词,利息文段

研读 5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

过临皋之下,揖予而言曰

句式:____________________

译文:____________________

答案:省略句;补充完整为“过(于)临皋之下,揖予而言曰”,从临皋亭下经过时,向我拱手施礼说文段

研读 ◎筛选概括

6.对“玄裳缟衣”的“孤鹤”所具有的象征意义的判断,不正确的一项是(C)

A.象征身遭贬谪,孤独寂寥的作者本人

B.象征作者出世的理想

C.象征因客人离去而倍感孤独的寂寞感

D.象征作者“羽化”的游仙思想文段

研读 7.下列对课文的分析和判断,不正确的一项是(A)

A.文章写了作者与二客月夜泛舟赤壁的故事,并生动描绘了清幽的江上景色。

B.首段交代重游赤壁的时间、人物和准备情况,意境清新,人物活动写得简洁又富于情趣。

C.第二段中“曾日月之几何,而江山不可复识矣”一句,既是写实,又多少带有作者对人世沧桑的感慨。

D.从全文内容看,作者写作此赋时的心情是苦闷的,因而借孤鹤喻己,借羽化的道士寄托“出世”之感,表现了作者想要超尘出世的心理状态。

解析:A项表述缩小了作者夜游赤壁的范围。归纳

探究【上下求索】

如何理解“鹤化道士”这一情节所传达的作者的情感?

【探究思路】

鹤道意象→佛道思想→知人论世。

【探究结论】归纳

探究 答案:(示例)鹤形貌出众,有高贵幽雅、超凡脱俗、仙风道骨的特征,有高人隐士之风,被视作仙禽和长寿之物。传说鹤能翩翩于仙凡之间,不受任何拘束,为超然物外、随缘任化的道家精神的象征。写梦见所遇道士为鹤的化身这一情节,暗示作者希望在精神上升腾入自然,将自己升华而与大自然合为一体的旷达之思,此时孤鹤、道士、作者已经三位一体。这种想法与道家文化对苏轼的影响密不可分。尽管苏轼一生崇尚儒学,讲究务实,“奋厉有当世之志”“致君尧舜”,但每当政治上遭遇挫折失意,他便会从老庄思想中寻求精神上的自我超脱。以“鹤化道士”结尾意味深长:在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。拓展

思维 本文是作者在写了《赤壁赋》数月以后写的。试任选一个角度,简析这两篇文章的异同。

我的观点:_______________________________________

答案:(示例)(1)景物不同:一写初秋之物,侧重写江与月;一写孟冬之景,侧重写江月木石。拓展

思维 (2)游踪不同:前赋侧重“泛舟”,人不离舟;后赋写了舟游、山游,侧重“登壁”。但相同的是都善于根据不同时节、地点,抓住景物特征来描写。

(3)表达方式不同:前赋通过主客问答,议论风生,后赋以记游为主,重在叙事。但都采用主客对话的形式,都寓情于物,寓情于景,寄寓作者的生活态度。

(4)所抒情感不同:前赋表现作者胸襟旷达,不以得失为怀;后赋则借助幽深寂寥的境界,主要表达想“出世”的思想,有虚无色彩。但均为被贬之后精神苦闷,想寻求解脱之作。课文

翻译课文

翻译 【是岁:这一年。望:农历每月十五日。步:行走、出发。脱:脱落。顾而乐之:俯仰环顾,觉得很快乐。行歌相答:主客唱歌,相互应和。已而:一会儿。如……何:对……怎么样。者:代词,用于表时间的词的后面,表示“……的时候”。薄暮:傍晚。顾:可是。安所得:从哪里得到。安,哪里。谋:与……商量。诸:兼词,“之于”的合音。妇:指自己夫人。斗:古代盛酒的器具。待:应付、对付。不时:不确定的时间、随时。须:通“需”,需要。】课文

翻译课文

翻译 【断岸:绝壁、陡峭的崖岸。曾:副词,加强语气。几何:多少。摄衣:提起衣襟。履巉(chán)岩:登上险峻的山崖。履,踩、登上。披:拨开。蒙茸:草木茂盛的样子。踞虎豹:坐在像虎豹一样的石头上。踞,坐。虬龙:长有两角的龙,此处形容古树的形状。鹘(hú):鹰的一种。危:高。俯冯夷之幽宫:俯视水神幽深的宫殿。冯夷,水神名。盖:发语词,无义。从:跟上、赶上。划然:刀突然破物的声音。应:回响。悄(qiǎo):忧伤的样子。凛乎:恐惧于。反:同“返”。中流:江中心。听:听凭。止:停留。休:休息。焉:兼词,相当于“于之”,在那里。】课文

翻译课文

翻译 【时:当时。寂寥:冷静空虚。适:恰逢。东:名词作状语,从东边。玄:黑色。裳(cháng):古代指裙子。缟:白绢。戛然:形容声音响亮悠长。西:名词活用为动词,向西行。就:表示动作的完结。蹁跹(piānxiān):形容轻快地起舞。过:经过。揖予:即“揖于予”,向我作揖。俛(fǔ):通“俯”,低头。呜呼,噫嘻:均为叹词,表悲哀或叹息。畴昔:以前。顾:回头。惊寤(wù):惊醒。户:门。】