14. 后赤壁赋 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件21张PPT。《后赤壁赋》教学流程:检查预习

问题展示

合作探究

精讲点拨

比较阅读知人论世:请简介苏东坡在文学上的贡献散文:

诗歌:

词:

苏轼因_____ 被贬为黄州团练副使。这是苏轼人生的重要转折。政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷,但是生性旷达的诗人在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“_____”,并写了千古传唱的_____、_____和______这样充满哲学意味,凝聚人生思考的名篇佳作。读准字音临皋

薄暮

携酒

巉岩

虬龙

悄然

栖鹘

戛然

俛而不答

翩跹

惊寤

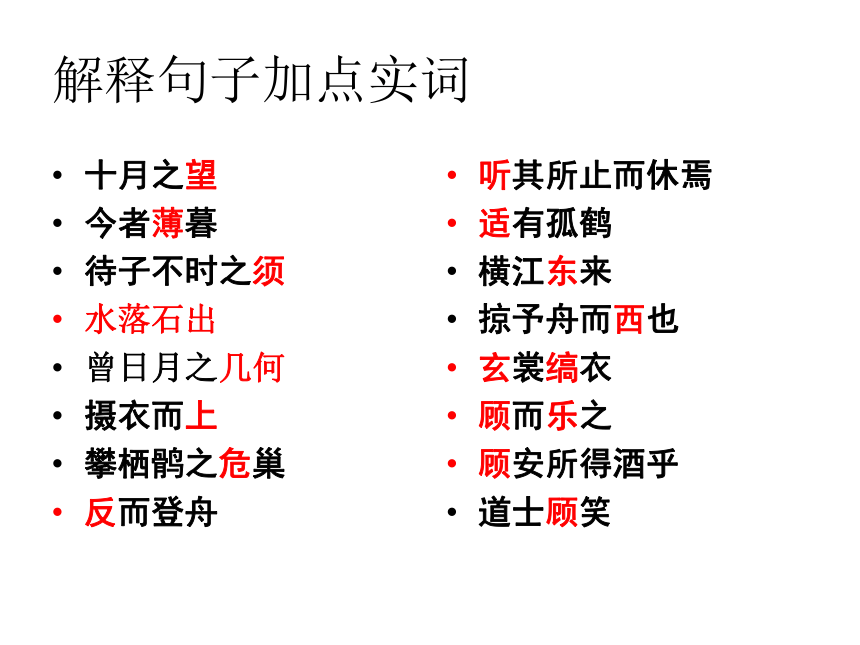

解释句子加点实词十月之望

今者薄暮

待子不时之须

水落石出

曾日月之几何

摄衣而上

攀栖鹘之危巢

反而登舟

听其所止而休焉

适有孤鹤

横江东来

掠予舟而西也

玄裳缟衣

顾而乐之

顾安所得酒乎

道士顾笑

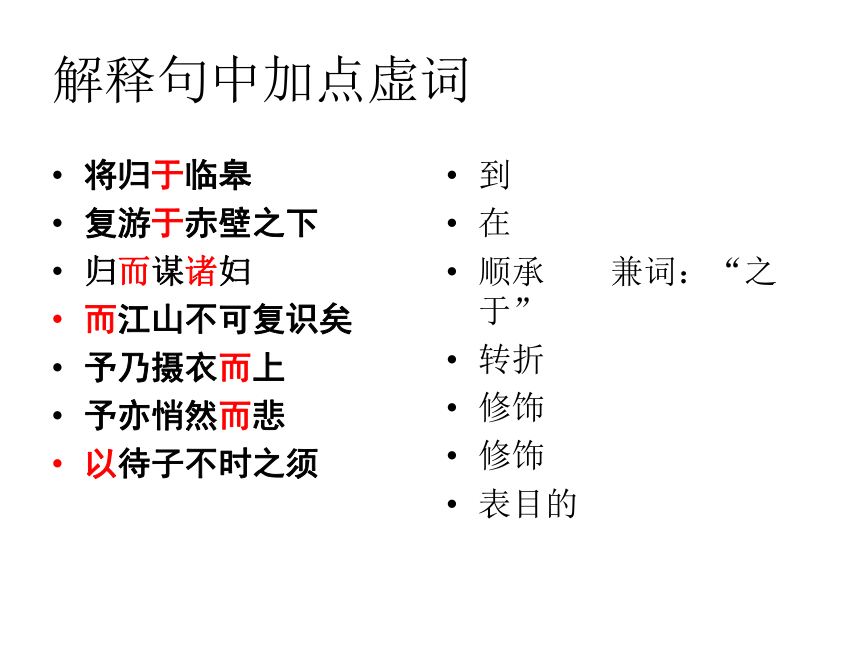

解释句中加点虚词将归于临皋

复游于赤壁之下

归而谋诸妇

而江山不可复识矣

予乃摄衣而上

予亦悄然而悲

以待子不时之须到

在

顺承 兼词:“之于”

转折

修饰

修饰

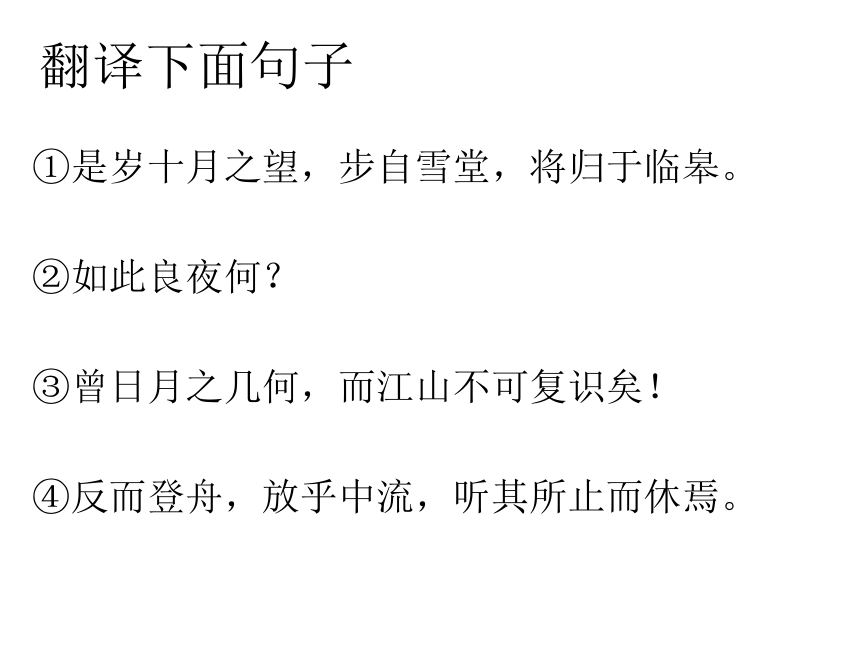

表目的翻译下面句子①是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。

②如此良夜何?

③曾日月之几何,而江山不可复识矣!

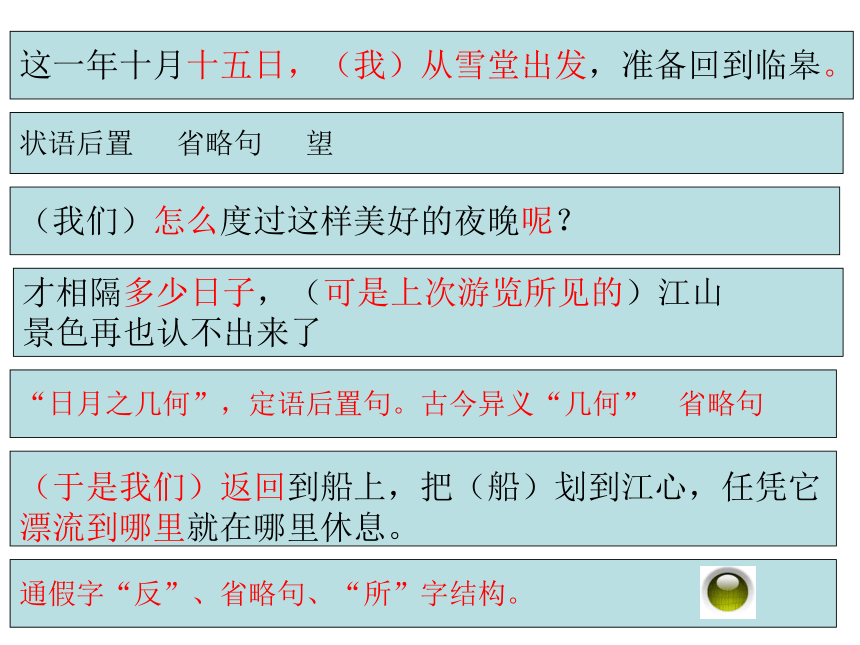

④反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。这一年十月十五日,(我)从雪堂出发,准备回到临皋。状语后置 省略句 望(我们)怎么度过这样美好的夜晚呢?才相隔多少日子,(可是上次游览所见的)江山

景色再也认不出来了

(于是我们)返回到船上,把(船)划到江心,任凭它

漂流到哪里就在哪里休息。

“日月之几何”,定语后置句。古今异义“几何” 省略句通假字“反”、省略句、“所”字结构。朗读课文把你的问题写在纸上合作探究2---4人,就近组合,互相解决问题,不能解决的问老师。精讲点拨找出第一段、第二段中写景的句子,品味景物特点

找出每段能体现作者感情的词语,并说明作者产生这种感情的原因

难点解析:第三段先写江中见鹤,后写梦中道士化鹤来结束全文。那么,以“梦会孤鹤”作结有何深意?这一情节传达诗人怎样的情感?

霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月-----月白风清

这时霜露已经降下,树叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。月色皎洁,清风吹拂。

全用白描,本为萧瑟凄清之景,作者却见而心喜,给人清新之感,字面质朴而诗情浓郁江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。

长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。

状景写情,字字如画,句句冬景,凄凉感人。

划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌

我划地一声长啸,草木被震动,高山深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。

长啸打破深夜的寂静,作者气贯山河,壮怀激烈,然而,面对大自然的伟力,却不由感到个人的渺小和悲哀,豪迈、欢乐立刻转变为高处不胜寒的忧惧

体现作者感情的词语乐

悲

朗读课文,思考讨论第一段:作者为什么“乐”?

第二段:作者“乐”中有“悲”,原因是什么?

作者如何排遣心中的“悲”“恐”?

乐良辰美景

友人凑趣

妇助雅兴乐悲月夜登山

划然长啸雄健豪迈

宣泄苦闷风景变化

客不能从

不可久留情随境迁,人生无常

人生孤寂

自然雄壮,个体渺小

在我国传统意象里,鹤具有高贵、幽雅,超凡脱俗,仙风道骨的特征。与前赋“遗世独立,羽化而登仙”是一脉相承。

诗人此时心中溢满了对人生遭际的悲和恐,想摆脱又无法摆脱。攀山长啸无济于事,痛苦的挣扎中,原本冻藏心底的道仙哲学出来救他了。他企望超脱尘世、逍遥物外。

“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。

比较阅读七月既望,初秋 十月之望,初冬 黄州赤壁 黄州赤壁 清风徐来,水波不兴,月出东山,白露横江,水光接天 霜露既降,木叶尽脱,月白风清,山高月小,水落石出 乐—悲—乐 乐—悲—惆怅迷茫 面对逆境的态度儒家固穷的坚毅精神

老庄轻视有限时空和物质环境的超越态度

禅宗以平常心对待一切变故的观念执着于人生而又超然物外

蕴含着坚定、沉着、乐观、旷达的精神

问题展示

合作探究

精讲点拨

比较阅读知人论世:请简介苏东坡在文学上的贡献散文:

诗歌:

词:

苏轼因_____ 被贬为黄州团练副使。这是苏轼人生的重要转折。政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷,但是生性旷达的诗人在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“_____”,并写了千古传唱的_____、_____和______这样充满哲学意味,凝聚人生思考的名篇佳作。读准字音临皋

薄暮

携酒

巉岩

虬龙

悄然

栖鹘

戛然

俛而不答

翩跹

惊寤

解释句子加点实词十月之望

今者薄暮

待子不时之须

水落石出

曾日月之几何

摄衣而上

攀栖鹘之危巢

反而登舟

听其所止而休焉

适有孤鹤

横江东来

掠予舟而西也

玄裳缟衣

顾而乐之

顾安所得酒乎

道士顾笑

解释句中加点虚词将归于临皋

复游于赤壁之下

归而谋诸妇

而江山不可复识矣

予乃摄衣而上

予亦悄然而悲

以待子不时之须到

在

顺承 兼词:“之于”

转折

修饰

修饰

表目的翻译下面句子①是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。

②如此良夜何?

③曾日月之几何,而江山不可复识矣!

④反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。这一年十月十五日,(我)从雪堂出发,准备回到临皋。状语后置 省略句 望(我们)怎么度过这样美好的夜晚呢?才相隔多少日子,(可是上次游览所见的)江山

景色再也认不出来了

(于是我们)返回到船上,把(船)划到江心,任凭它

漂流到哪里就在哪里休息。

“日月之几何”,定语后置句。古今异义“几何” 省略句通假字“反”、省略句、“所”字结构。朗读课文把你的问题写在纸上合作探究2---4人,就近组合,互相解决问题,不能解决的问老师。精讲点拨找出第一段、第二段中写景的句子,品味景物特点

找出每段能体现作者感情的词语,并说明作者产生这种感情的原因

难点解析:第三段先写江中见鹤,后写梦中道士化鹤来结束全文。那么,以“梦会孤鹤”作结有何深意?这一情节传达诗人怎样的情感?

霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月-----月白风清

这时霜露已经降下,树叶全都脱落。我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬。月色皎洁,清风吹拂。

全用白描,本为萧瑟凄清之景,作者却见而心喜,给人清新之感,字面质朴而诗情浓郁江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。

长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸;山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。

状景写情,字字如画,句句冬景,凄凉感人。

划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌

我划地一声长啸,草木被震动,高山深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。

长啸打破深夜的寂静,作者气贯山河,壮怀激烈,然而,面对大自然的伟力,却不由感到个人的渺小和悲哀,豪迈、欢乐立刻转变为高处不胜寒的忧惧

体现作者感情的词语乐

悲

朗读课文,思考讨论第一段:作者为什么“乐”?

第二段:作者“乐”中有“悲”,原因是什么?

作者如何排遣心中的“悲”“恐”?

乐良辰美景

友人凑趣

妇助雅兴乐悲月夜登山

划然长啸雄健豪迈

宣泄苦闷风景变化

客不能从

不可久留情随境迁,人生无常

人生孤寂

自然雄壮,个体渺小

在我国传统意象里,鹤具有高贵、幽雅,超凡脱俗,仙风道骨的特征。与前赋“遗世独立,羽化而登仙”是一脉相承。

诗人此时心中溢满了对人生遭际的悲和恐,想摆脱又无法摆脱。攀山长啸无济于事,痛苦的挣扎中,原本冻藏心底的道仙哲学出来救他了。他企望超脱尘世、逍遥物外。

“不见其处”表明作者内心面对前途、理想、抱负的迷茫,如同茫茫夜色般无迹可求,以此结尾意味深长。苏轼常常在儒家的积极入世和道家的消极避世之间徘徊困惑,这种看似矛盾的思想是其复杂感情的真实体现。

比较阅读七月既望,初秋 十月之望,初冬 黄州赤壁 黄州赤壁 清风徐来,水波不兴,月出东山,白露横江,水光接天 霜露既降,木叶尽脱,月白风清,山高月小,水落石出 乐—悲—乐 乐—悲—惆怅迷茫 面对逆境的态度儒家固穷的坚毅精神

老庄轻视有限时空和物质环境的超越态度

禅宗以平常心对待一切变故的观念执着于人生而又超然物外

蕴含着坚定、沉着、乐观、旷达的精神