第15课 戊戌变法 学案 (2)

图片预览

文档简介

第15课

戊戌变法

学案

【课标要求及学习目标】

1.课标要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

2.学习目标

要求掌握戊戌变法的背景、维新派的主张、百日维新的内容特点及影响。在复习过程中要注意认识其大背景是在西方工业文明的冲击下,并注意与其他改革比较。

【自主学习,知识梳理】

一.戊戌变法的历史根源

1.社会背景:甲午战败,民族危机加剧,“救亡图存”的民族意识激发。

2.经济基础:中国民族资本主义初步发展。

3.阶级基础:随着民族资本主义的初步发展,民族资产阶级力量壮大,作为一支独立的政治力量登上历史舞台。

4.思想基础:西方近代思想的传播,早期维新思想的影响,出现了康梁维新思潮。

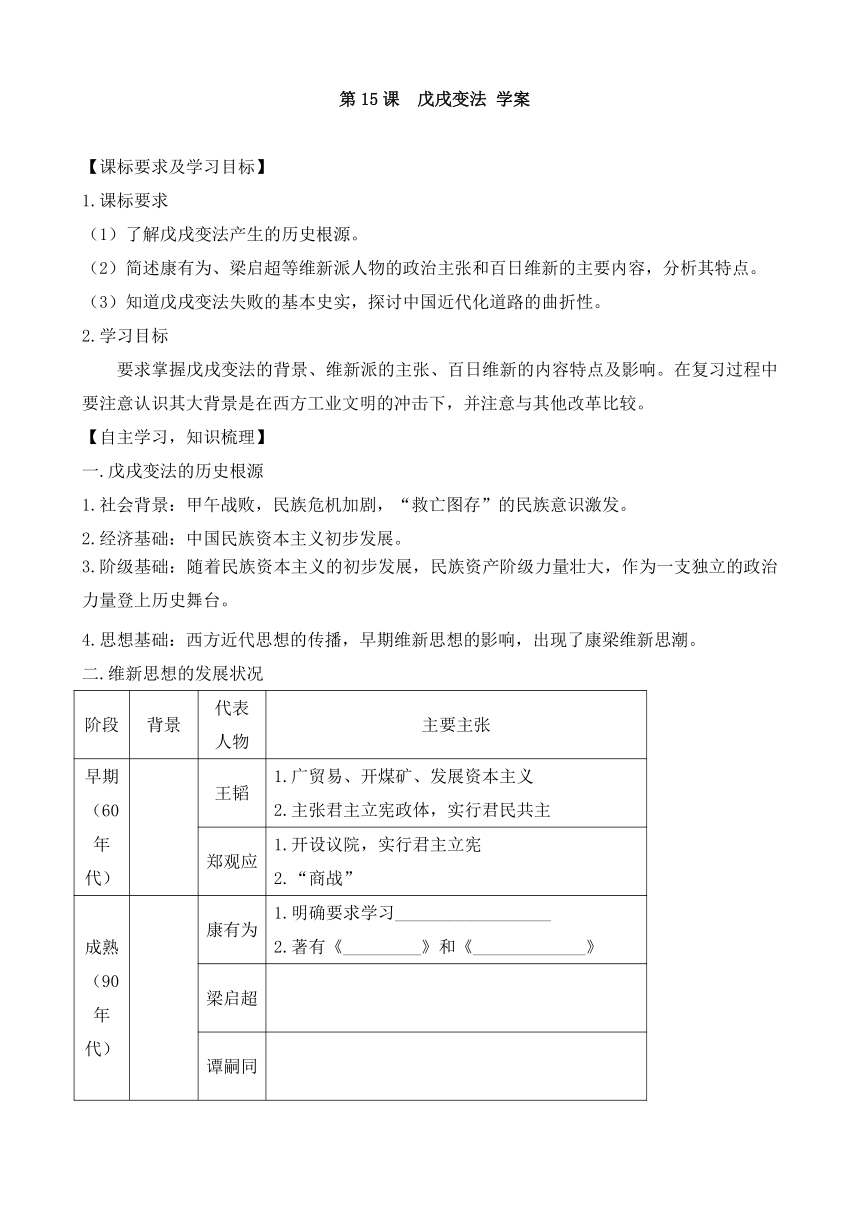

二.维新思想的发展状况

阶段

背景

代表人物

主要主张

早期(60年代)

王韬

1.广贸易、开煤矿、发展资本主义2.主张君主立宪政体,实行君民共主

郑观应

1.开设议院,实行君主立宪2.“商战”

成熟(90年代)

康有为

1.明确要求学习__________________2.著有《_________》和《_____________》

梁启超

谭嗣同

严复

三.戊戌变法的过程

(一)变法的理论准备阶段

1.创办学堂,聚徒讲学:广州万木草堂,长沙时务学堂

2.著书立说,力倡维新:《新学伪经考》、《孔子改制考》、

(二)变法的政治宣传阶段

1.公车上书(1895年4月)

(1)引发“公车上书”的导火线是什么?

(2)“公车上书”的主要内容是什么?

(3)公车上书的影响:虽然没有上达给皇帝,但却使维新思潮发展成为爱国救亡的政治活动,揭开了维新变法的序幕,此后,维新运动开始从理论宣传走向政治实践。

2.创办报刊,传播维新主张:康有为《中外纪闻》,梁启超在上海的《时务报》,严复在天津的《国闻报》。

3.成立政治团体,组织力量:强学会(1895.8)和保国会(1898.4)

保国会的宗旨是什么?产生了什么影响?

4.兴办学堂,培养变法维新的人才。湖南巡抚陈宝箴创办,推动了湖南维新运动的蓬勃发展。

5.展开论战,挑战顽固派:要不要变法;要不要兴民权,实行君主立宪;要不要提倡西学,改革教育制。

思考:资产阶级维新派通过哪些方式宣传维新变法思想?产生了什么影响?

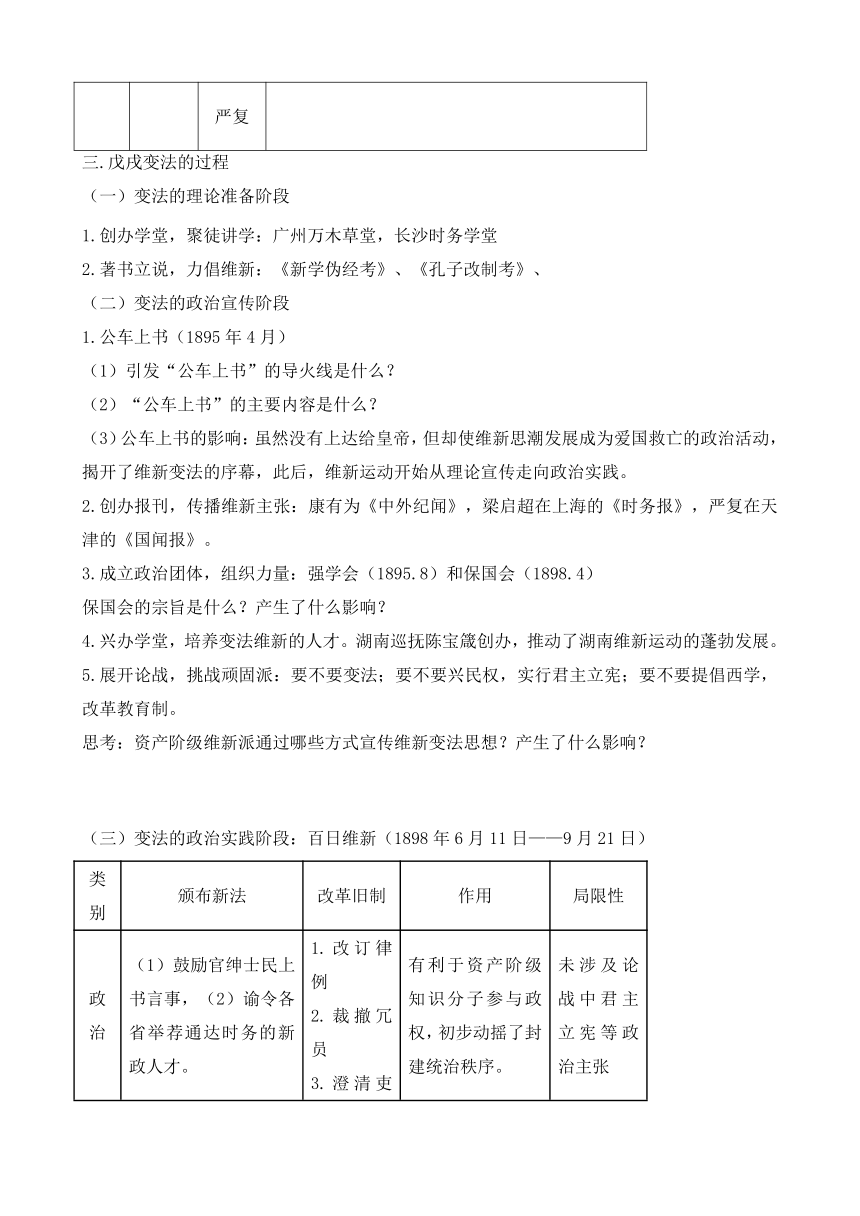

(三)变法的政治实践阶段:百日维新(1898年6月11日——9月21日)

类别

颁布新法

改革旧制

作用

局限性

政治

(1)鼓励官绅士民上书言事,(2)谕令各省举荐通达时务的新政人才。

1.改订律例2.裁撤冗员3.澄清吏治

有利于资产阶级知识分子参与政权,初步动摇了封建统治秩序。

未涉及论战中君主立宪等政治主张

经济

1.设立矿务铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展。2.提倡私人开办工厂,采用机器生产;2.举办商会、农会等民间团体。3改革财政,创办国家银行,编制国家预算决算。4.兴办邮政,裁撤驿站。

取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计

有利于中国民族资本主义的发展。

没有触动封建土地所有制

文化教育

1.设立中小学堂,京师设立大学堂,筹设铁路、矿物和医科等专门学堂。2.设立译书局,翻译外国书籍。3.准许设立报馆、学会。4奖励科学著作和发明5.鼓励私人办学,选派学生到海外留学。

改革科举制度,废除八股

有利于西方资产阶级文化和科学技术的传播,在社会上起了思想启蒙作用;有利于培养维新人才

军事

建立新式军队:精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军。

裁汰旧军

有利于加强军队战斗力

3.结果

⑴1898年9月21日,慈禧太后发动________,“____________”相继被杀。

⑵新政内容除________________和__________之外,其他措施全部被取消。

⑶“百日维新”以失败宣告结束。

四.戊戌变法的失败原因、历史意义和历史教训

(一)失败原因

1.主观原因:资产阶级的软弱性和妥协性

①维新派缺乏坚强的组织领导;

②脱离广大群众;

③寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚;

④对帝国主义列强抱有不切实际的幻想

2.客观原因:变法触动了守旧势力的利益,遭到封建顽固势力的强烈反对。

3.根本原因:中国民族资本主义发展不充分,资产阶级维新派势力过于弱小,而封建顽固势力十分强大。

(二)历史意义

1.维新变法运动,是一次思想解放运动。

(1)维新运动促进了人们的觉醒,形成了具备新意识的近代知识分子阶层。

(2)沉闷的中国社会带来了前所未有的新气象,起到了开阔眼界、解放思想的作用。(3)各种社团及新式学堂的创办,促进了_________和__________的发展。

(4)近代传媒的影响从通商口岸拓展到内陆城市,使人们的_________空前扩大。

(5)维新派摒除陈规陋习,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

2.维新变法运动是一次资产阶级的改良运动。(为什么?)

3.维新变法运动是一次救亡图存的爱国政治运动运动。

(三)

历史教训

资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

【预习自测】

1.甲午中日战争后,中华民族出现了严重的民族危机。这里的民族危机是指

A.八国联军发动侵华战争

B.日本发动全面侵略中国的战争

C.帝国主义对中国实行资本输出

D.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

2.19世纪末,维新变法从一种思潮迅速发展为一场政治运动,其关键是:

A.维新派发展资本主义的主张顺应历史潮流

B.维新派争取了光绪皇帝和袁世凯的支持

C.维新派把维新变法与救亡图存结合起来

D.维新派得到了爱国志士和知识分子的拥护

3.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子

B.革新了中国的政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识

D.起到了解放思想、开创时代新风的作用

4.戊戌变法运动最深远的历史影响在于

A.促进了思想启蒙

B.发展了资本主义

C.推动了政治改革运动

D.掀起了民族民主革命

5.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派

B.光绪帝被囚禁

C.封建顽固势力非常强大

D.帝国主义的破坏

课堂探究案

【重难点拓展】

1.正确认识百日维新的特点

(1)涉及领域广泛,下至经济基础,上至上层建筑(政治、军事、思想文化),体现了除旧布新的新气象,

(2)从推行范围看,仅限于社会上层,没有深入到广大民众中,因而没有形成变革的巨大力量。

(3)从内容上看:未涉及政治制度的根本变革(即变封建专制制度为君主立宪制),表现了资产阶级的局限性。

(4)从推行者来看,由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。

(5)从作用看:起了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和先进科学文化的传播

(6)从目的看:变法图强,救亡图存在渐进的变革中.建立资产阶级国家,从根本上实现国家的独立富强。

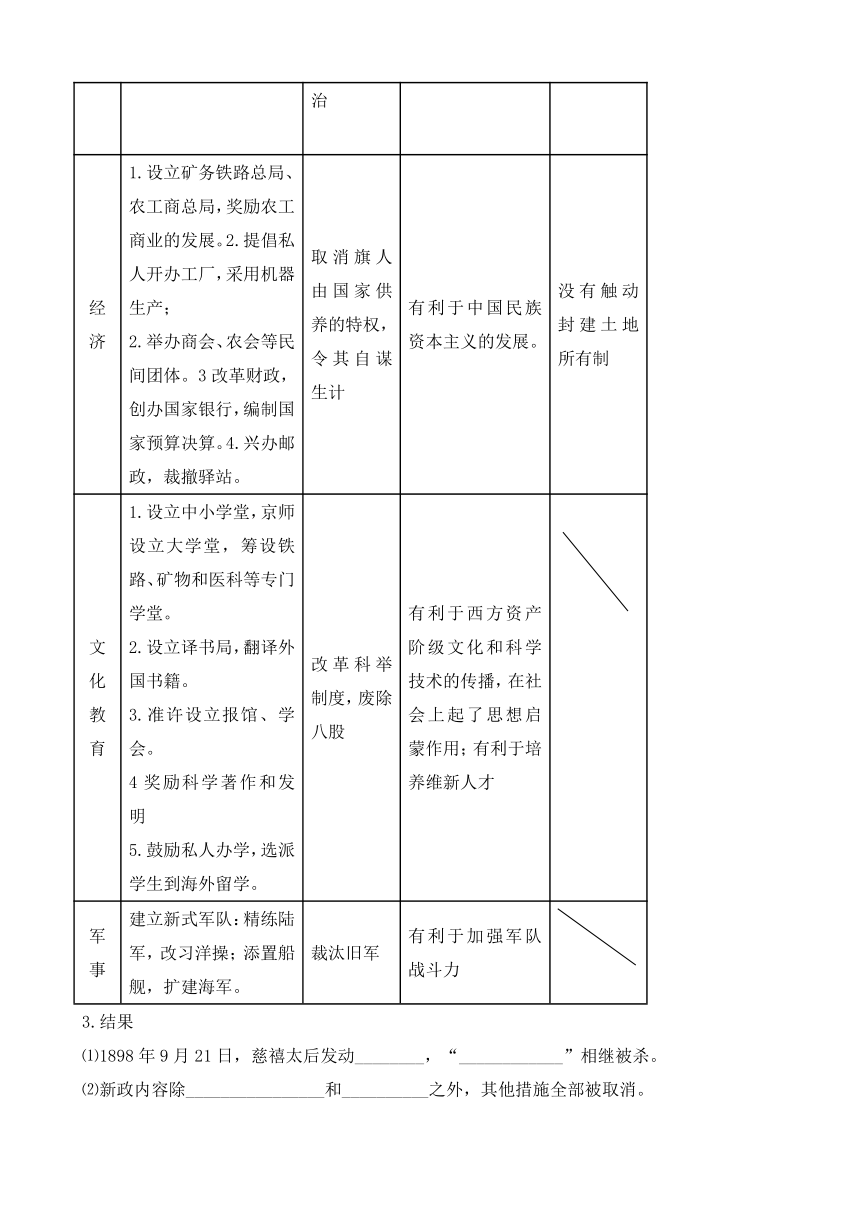

2.试从国际国内环境、思想文化、领导力量、改革途径、改革措施五方面分析明治维新与戊戌变法一成一败的原因。

比较项

日本

中国

国际环境

西方处于自由资本主义阶段,以打开市场、倾销商品为主要目的,且列强在亚洲正集中主要精力侵略中国。

列强相继进入帝国主义阶段,资本输出和瓜分世界的要求日益增长,列强掀起了瓜分中国狂潮,

国内环

境

政治

封建专制统治相对薄弱

封建专制统治达到顶峰、顽固势力异常强大

经济

资本主义发展相对充分

小农经济仍占统治地位,资本主义发展不充分

文化

知识分子容易吸收外国的新思想、新文化,西方学说普及早

儒家传统思想文化根深蒂固,比较难接受新鲜事物。

领导力量

倒幕派掌握实权,得到人民的拥护,部分大名支持,建立倒幕基地

资产阶级维新派力量弱小,依靠没有实权的皇帝,不敢发动群众。

改革措施

全面、系统,既体现了发展资本主义、实行民主宪政的精神,又充分考虑到了日本的具体国情。并得到大力推行

由于维新派的妥协退让,缺少民主宪政精神;一些措施操之过急、全面出击,便利了顽固派的反扑;缺乏可行的配套措施,致使改革贯彻不力。

改革途径

先有自下而上的倒幕运动,成立了明治新政府,再有自上而下的改革,阻力较小。

维新派依靠无实权的光绪皇帝实行自上而下的改革,顽固保守势力强大

【合作探究】

下列材料是对戊戌变法失败的原因分析:

材料一

祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困难。

——雷

颐

材料二

变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

——萧功秦

材料三

变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

——李喜所

材料四

康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图在中国变法,但是没有认识到日本与中国国情不同……只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。

——《成败得失—戊戌维新与明治维新的比较》

请回答:

(1)据材料一、二、三,指出三位历史学家分析戊戌变法失败原因的不同视角。(3分)

(2)据材料一、二、三并结合所学知识,任选一例史实说明上述某个观点。(2分)

(3)材料四从哪个角度分析中国戊戌变法失败的原因。(2分)结合所学知识,分析中国戊戌变法失败的根本原因和明治维新成功的真正“要义”主要是什么?(2分)

(4)据材料,你认为上述观点有怎样的现实意义?(2分)

课后延伸案

1.从促进近代化进程的角度看,维新变法运动最深远的历史影响是

A.确立了维新变法思想的主导地位

B.促进了民主共和思想的形成和发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播

D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

2.戊戌变法和明治维新一败一成,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,是由于

①中国的封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大

②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量

③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合

④中国的变法是依托旧政权进行的,未发生权力中心的转移

A.①③

B.②④

C.①②③

D.①②③④

3.戊戌变法的首要目标是

A.革新政治

B.救亡图存

C.夺取政权

D.学习西方

4.百日维新过程中采取的军事措施不包括

A.建立新式军队

B.按新法练兵

C.成立北洋舰队

D.裁汰绿营

5.对戊戌变法的评价,不正确的是

A.在社会上起了思想启蒙的作用

B.有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播

C.给民族资产阶级提供了参政的可能性

D.从根本上动摇了封建统治的秩序

6.阅读材料,回答问题。

材料一

随着民族资本主义的产生和发展,出现了早期资产阶级维新思想家,他们所提出的维新主张有了明显的资产阶级特征。这体现在……具有了比较明确的国家主权观念,反对外国侵略和维护民族独立,这是鸦片战争以来所有中国进步思想家的共同主张……为稍后而起的戊戌维新运动作了重要准备。

——《中国全史》

(1)据材料一指出戊戌变法出现的原因。(3分)

材料二

维新派的目标正是我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

-------《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

(2)材料中“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”的含义是什么?(2分)戊戌变法未能“打破鸡蛋”的根本原因是什么?(4分)

(3)有人认为,戊戌新政颁布的一切法令,除京师大学堂和中小学堂得以保留外,其余全部被废除,是失败的;也有人认为中国近代化过程中,戊戌变法有特别的意义,为中国近代化奠定了基础,功不可没。你同意哪种观点 简要说明你的理由。(3分)

戊戌变法导学案

参考答案

1.

明治维新与戊戌变法中在触及旧制度方面有何措施?

日本:改革之前,通过“武装倒幕”的革命手段将旧制度及其特权者铲除;

改革中,通过废藩置县,废除领主土地所有制,宣布“四民平等”教育改革等方面巩固革命成果。

中国:裁撤冗员,取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计,废除八股,裁汰旧军。

2.中日改革的共同之处

⑴背景:封建统治危机、民族危机严重。⑵动因:资本主义发展、富国强兵的要求。

⑶理论准备:都学习运用西方的启蒙思想。

⑷主要内容:都引进西方科技,对本国的政治体制有所改革,同时注意振兴工商业和发展新式教育。

预习自测: 1.D

2.C

3.B

4.A

5.C

【合作探究】(1)材料一:传统文化的影响。

材料二:变法者的心智和变法策略(或者变法者主观方面的局限性)。

材料三:整体的社会环境。(3分)

(2)(任意回答一例史实,即可,2分)

材料一:守旧势力强烈抵制和反对新政措施。

材料二:百日之内颁布大量改革上谕(或光绪帝大幅度调整礼部官员,激烈反击)

材料三:半殖民地半封建社会环境:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量薄弱。(其他史实,言之成理,即可)

(3)①角度:中国在向西方学习时没有科学地把握中国国情,只是照搬日本经验。(1分)②根本原因:民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量不够强大。(1分)

③“要义”:推翻旧的幕府统治,建立新的天皇政权;大刀阔斧地推行切实可行的变法措施。(2分)

(4)改革的成功是社会多方面因素共同作用的结果;必须多方面的积极地为改革的成功创造有利的社会条件。(答出一点即可,如果学生从某一观点概括其现实意义,言之成理即可)(2分)

课后延伸案

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.材料解析题参考答案

(1)原因:民族资本主义的发展;民族危机的日益严重;资产阶级维新思想的兴起与传播;(3分)

(2)含义:必须改变旧的政治制度,改革才能成功(或“改革必须除旧才能立新”)。

根本原因:资产阶级维新派力量弱小(或“民族资产阶级具有软弱性”);封建顽固势力强大。

(3)第一种:没有实现救亡图存,发展资本主义的初衷。(3分)第二种:促进了资本主义发展;有利于资产阶级思想传播;冲击了中国传统政治体制。(3分)

戊戌变法

学案

【课标要求及学习目标】

1.课标要求

(1)了解戊戌变法产生的历史根源。

(2)简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。

(3)知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。

2.学习目标

要求掌握戊戌变法的背景、维新派的主张、百日维新的内容特点及影响。在复习过程中要注意认识其大背景是在西方工业文明的冲击下,并注意与其他改革比较。

【自主学习,知识梳理】

一.戊戌变法的历史根源

1.社会背景:甲午战败,民族危机加剧,“救亡图存”的民族意识激发。

2.经济基础:中国民族资本主义初步发展。

3.阶级基础:随着民族资本主义的初步发展,民族资产阶级力量壮大,作为一支独立的政治力量登上历史舞台。

4.思想基础:西方近代思想的传播,早期维新思想的影响,出现了康梁维新思潮。

二.维新思想的发展状况

阶段

背景

代表人物

主要主张

早期(60年代)

王韬

1.广贸易、开煤矿、发展资本主义2.主张君主立宪政体,实行君民共主

郑观应

1.开设议院,实行君主立宪2.“商战”

成熟(90年代)

康有为

1.明确要求学习__________________2.著有《_________》和《_____________》

梁启超

谭嗣同

严复

三.戊戌变法的过程

(一)变法的理论准备阶段

1.创办学堂,聚徒讲学:广州万木草堂,长沙时务学堂

2.著书立说,力倡维新:《新学伪经考》、《孔子改制考》、

(二)变法的政治宣传阶段

1.公车上书(1895年4月)

(1)引发“公车上书”的导火线是什么?

(2)“公车上书”的主要内容是什么?

(3)公车上书的影响:虽然没有上达给皇帝,但却使维新思潮发展成为爱国救亡的政治活动,揭开了维新变法的序幕,此后,维新运动开始从理论宣传走向政治实践。

2.创办报刊,传播维新主张:康有为《中外纪闻》,梁启超在上海的《时务报》,严复在天津的《国闻报》。

3.成立政治团体,组织力量:强学会(1895.8)和保国会(1898.4)

保国会的宗旨是什么?产生了什么影响?

4.兴办学堂,培养变法维新的人才。湖南巡抚陈宝箴创办,推动了湖南维新运动的蓬勃发展。

5.展开论战,挑战顽固派:要不要变法;要不要兴民权,实行君主立宪;要不要提倡西学,改革教育制。

思考:资产阶级维新派通过哪些方式宣传维新变法思想?产生了什么影响?

(三)变法的政治实践阶段:百日维新(1898年6月11日——9月21日)

类别

颁布新法

改革旧制

作用

局限性

政治

(1)鼓励官绅士民上书言事,(2)谕令各省举荐通达时务的新政人才。

1.改订律例2.裁撤冗员3.澄清吏治

有利于资产阶级知识分子参与政权,初步动摇了封建统治秩序。

未涉及论战中君主立宪等政治主张

经济

1.设立矿务铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展。2.提倡私人开办工厂,采用机器生产;2.举办商会、农会等民间团体。3改革财政,创办国家银行,编制国家预算决算。4.兴办邮政,裁撤驿站。

取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计

有利于中国民族资本主义的发展。

没有触动封建土地所有制

文化教育

1.设立中小学堂,京师设立大学堂,筹设铁路、矿物和医科等专门学堂。2.设立译书局,翻译外国书籍。3.准许设立报馆、学会。4奖励科学著作和发明5.鼓励私人办学,选派学生到海外留学。

改革科举制度,废除八股

有利于西方资产阶级文化和科学技术的传播,在社会上起了思想启蒙作用;有利于培养维新人才

军事

建立新式军队:精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军。

裁汰旧军

有利于加强军队战斗力

3.结果

⑴1898年9月21日,慈禧太后发动________,“____________”相继被杀。

⑵新政内容除________________和__________之外,其他措施全部被取消。

⑶“百日维新”以失败宣告结束。

四.戊戌变法的失败原因、历史意义和历史教训

(一)失败原因

1.主观原因:资产阶级的软弱性和妥协性

①维新派缺乏坚强的组织领导;

②脱离广大群众;

③寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚;

④对帝国主义列强抱有不切实际的幻想

2.客观原因:变法触动了守旧势力的利益,遭到封建顽固势力的强烈反对。

3.根本原因:中国民族资本主义发展不充分,资产阶级维新派势力过于弱小,而封建顽固势力十分强大。

(二)历史意义

1.维新变法运动,是一次思想解放运动。

(1)维新运动促进了人们的觉醒,形成了具备新意识的近代知识分子阶层。

(2)沉闷的中国社会带来了前所未有的新气象,起到了开阔眼界、解放思想的作用。(3)各种社团及新式学堂的创办,促进了_________和__________的发展。

(4)近代传媒的影响从通商口岸拓展到内陆城市,使人们的_________空前扩大。

(5)维新派摒除陈规陋习,提倡文明的生活方式,引领时代新风。

2.维新变法运动是一次资产阶级的改良运动。(为什么?)

3.维新变法运动是一次救亡图存的爱国政治运动运动。

(三)

历史教训

资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

【预习自测】

1.甲午中日战争后,中华民族出现了严重的民族危机。这里的民族危机是指

A.八国联军发动侵华战争

B.日本发动全面侵略中国的战争

C.帝国主义对中国实行资本输出

D.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

2.19世纪末,维新变法从一种思潮迅速发展为一场政治运动,其关键是:

A.维新派发展资本主义的主张顺应历史潮流

B.维新派争取了光绪皇帝和袁世凯的支持

C.维新派把维新变法与救亡图存结合起来

D.维新派得到了爱国志士和知识分子的拥护

3.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子

B.革新了中国的政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识

D.起到了解放思想、开创时代新风的作用

4.戊戌变法运动最深远的历史影响在于

A.促进了思想启蒙

B.发展了资本主义

C.推动了政治改革运动

D.掀起了民族民主革命

5.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派

B.光绪帝被囚禁

C.封建顽固势力非常强大

D.帝国主义的破坏

课堂探究案

【重难点拓展】

1.正确认识百日维新的特点

(1)涉及领域广泛,下至经济基础,上至上层建筑(政治、军事、思想文化),体现了除旧布新的新气象,

(2)从推行范围看,仅限于社会上层,没有深入到广大民众中,因而没有形成变革的巨大力量。

(3)从内容上看:未涉及政治制度的根本变革(即变封建专制制度为君主立宪制),表现了资产阶级的局限性。

(4)从推行者来看,由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。

(5)从作用看:起了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和先进科学文化的传播

(6)从目的看:变法图强,救亡图存在渐进的变革中.建立资产阶级国家,从根本上实现国家的独立富强。

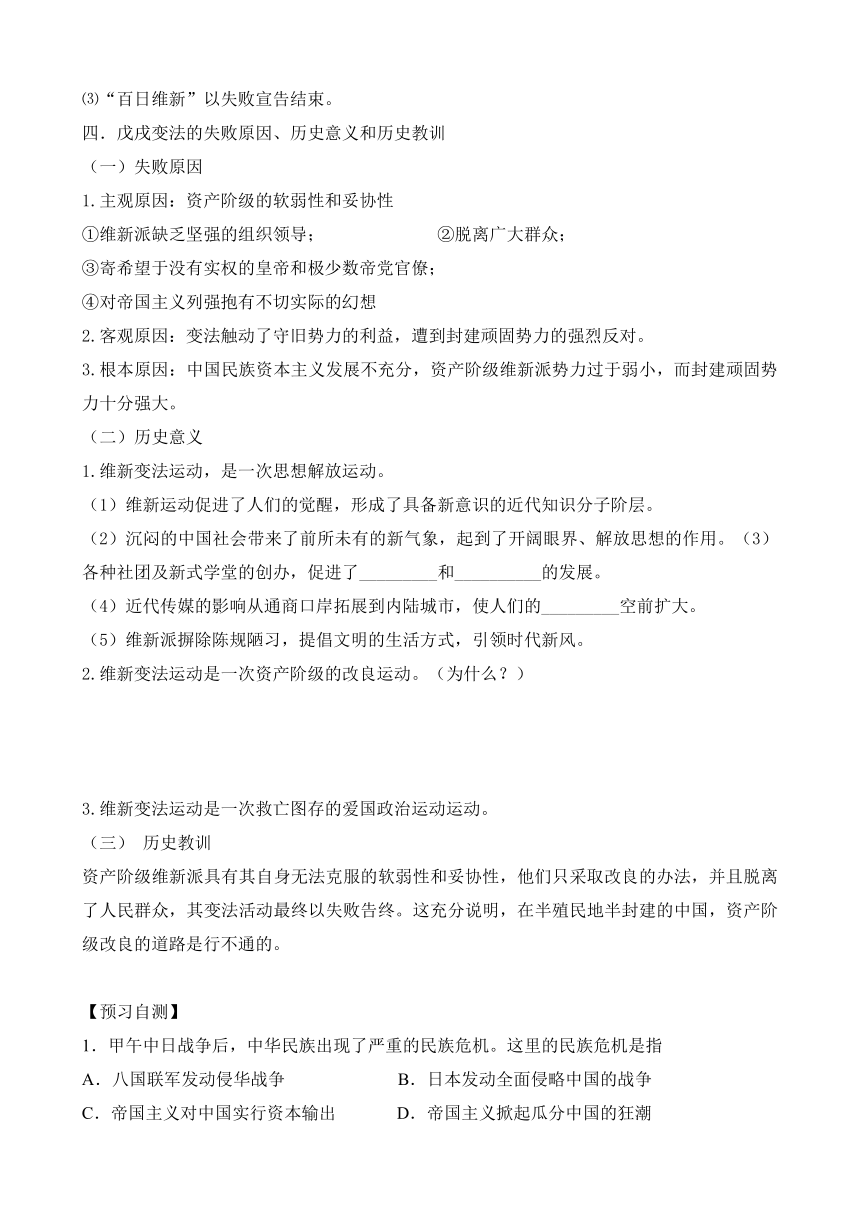

2.试从国际国内环境、思想文化、领导力量、改革途径、改革措施五方面分析明治维新与戊戌变法一成一败的原因。

比较项

日本

中国

国际环境

西方处于自由资本主义阶段,以打开市场、倾销商品为主要目的,且列强在亚洲正集中主要精力侵略中国。

列强相继进入帝国主义阶段,资本输出和瓜分世界的要求日益增长,列强掀起了瓜分中国狂潮,

国内环

境

政治

封建专制统治相对薄弱

封建专制统治达到顶峰、顽固势力异常强大

经济

资本主义发展相对充分

小农经济仍占统治地位,资本主义发展不充分

文化

知识分子容易吸收外国的新思想、新文化,西方学说普及早

儒家传统思想文化根深蒂固,比较难接受新鲜事物。

领导力量

倒幕派掌握实权,得到人民的拥护,部分大名支持,建立倒幕基地

资产阶级维新派力量弱小,依靠没有实权的皇帝,不敢发动群众。

改革措施

全面、系统,既体现了发展资本主义、实行民主宪政的精神,又充分考虑到了日本的具体国情。并得到大力推行

由于维新派的妥协退让,缺少民主宪政精神;一些措施操之过急、全面出击,便利了顽固派的反扑;缺乏可行的配套措施,致使改革贯彻不力。

改革途径

先有自下而上的倒幕运动,成立了明治新政府,再有自上而下的改革,阻力较小。

维新派依靠无实权的光绪皇帝实行自上而下的改革,顽固保守势力强大

【合作探究】

下列材料是对戊戌变法失败的原因分析:

材料一

祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困难。

——雷

颐

材料二

变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

——萧功秦

材料三

变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

——李喜所

材料四

康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图在中国变法,但是没有认识到日本与中国国情不同……只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。

——《成败得失—戊戌维新与明治维新的比较》

请回答:

(1)据材料一、二、三,指出三位历史学家分析戊戌变法失败原因的不同视角。(3分)

(2)据材料一、二、三并结合所学知识,任选一例史实说明上述某个观点。(2分)

(3)材料四从哪个角度分析中国戊戌变法失败的原因。(2分)结合所学知识,分析中国戊戌变法失败的根本原因和明治维新成功的真正“要义”主要是什么?(2分)

(4)据材料,你认为上述观点有怎样的现实意义?(2分)

课后延伸案

1.从促进近代化进程的角度看,维新变法运动最深远的历史影响是

A.确立了维新变法思想的主导地位

B.促进了民主共和思想的形成和发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播

D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

2.戊戌变法和明治维新一败一成,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,是由于

①中国的封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大

②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量

③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合

④中国的变法是依托旧政权进行的,未发生权力中心的转移

A.①③

B.②④

C.①②③

D.①②③④

3.戊戌变法的首要目标是

A.革新政治

B.救亡图存

C.夺取政权

D.学习西方

4.百日维新过程中采取的军事措施不包括

A.建立新式军队

B.按新法练兵

C.成立北洋舰队

D.裁汰绿营

5.对戊戌变法的评价,不正确的是

A.在社会上起了思想启蒙的作用

B.有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播

C.给民族资产阶级提供了参政的可能性

D.从根本上动摇了封建统治的秩序

6.阅读材料,回答问题。

材料一

随着民族资本主义的产生和发展,出现了早期资产阶级维新思想家,他们所提出的维新主张有了明显的资产阶级特征。这体现在……具有了比较明确的国家主权观念,反对外国侵略和维护民族独立,这是鸦片战争以来所有中国进步思想家的共同主张……为稍后而起的戊戌维新运动作了重要准备。

——《中国全史》

(1)据材料一指出戊戌变法出现的原因。(3分)

材料二

维新派的目标正是我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

-------《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

(2)材料中“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”的含义是什么?(2分)戊戌变法未能“打破鸡蛋”的根本原因是什么?(4分)

(3)有人认为,戊戌新政颁布的一切法令,除京师大学堂和中小学堂得以保留外,其余全部被废除,是失败的;也有人认为中国近代化过程中,戊戌变法有特别的意义,为中国近代化奠定了基础,功不可没。你同意哪种观点 简要说明你的理由。(3分)

戊戌变法导学案

参考答案

1.

明治维新与戊戌变法中在触及旧制度方面有何措施?

日本:改革之前,通过“武装倒幕”的革命手段将旧制度及其特权者铲除;

改革中,通过废藩置县,废除领主土地所有制,宣布“四民平等”教育改革等方面巩固革命成果。

中国:裁撤冗员,取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计,废除八股,裁汰旧军。

2.中日改革的共同之处

⑴背景:封建统治危机、民族危机严重。⑵动因:资本主义发展、富国强兵的要求。

⑶理论准备:都学习运用西方的启蒙思想。

⑷主要内容:都引进西方科技,对本国的政治体制有所改革,同时注意振兴工商业和发展新式教育。

预习自测: 1.D

2.C

3.B

4.A

5.C

【合作探究】(1)材料一:传统文化的影响。

材料二:变法者的心智和变法策略(或者变法者主观方面的局限性)。

材料三:整体的社会环境。(3分)

(2)(任意回答一例史实,即可,2分)

材料一:守旧势力强烈抵制和反对新政措施。

材料二:百日之内颁布大量改革上谕(或光绪帝大幅度调整礼部官员,激烈反击)

材料三:半殖民地半封建社会环境:民族资本主义经济初步发展,民族资产阶级力量薄弱。(其他史实,言之成理,即可)

(3)①角度:中国在向西方学习时没有科学地把握中国国情,只是照搬日本经验。(1分)②根本原因:民族资本主义发展不充分,民族资产阶级力量不够强大。(1分)

③“要义”:推翻旧的幕府统治,建立新的天皇政权;大刀阔斧地推行切实可行的变法措施。(2分)

(4)改革的成功是社会多方面因素共同作用的结果;必须多方面的积极地为改革的成功创造有利的社会条件。(答出一点即可,如果学生从某一观点概括其现实意义,言之成理即可)(2分)

课后延伸案

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.材料解析题参考答案

(1)原因:民族资本主义的发展;民族危机的日益严重;资产阶级维新思想的兴起与传播;(3分)

(2)含义:必须改变旧的政治制度,改革才能成功(或“改革必须除旧才能立新”)。

根本原因:资产阶级维新派力量弱小(或“民族资产阶级具有软弱性”);封建顽固势力强大。

(3)第一种:没有实现救亡图存,发展资本主义的初衷。(3分)第二种:促进了资本主义发展;有利于资产阶级思想传播;冲击了中国传统政治体制。(3分)