15. 荔枝赋并序 课件 (3)

图片预览

文档简介

课件46张PPT。导入新课回忆描写荔枝的诗句:??????“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”?——(宋)苏东坡??????

“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”——(唐)杜牧?荔枝赋并序张九龄学习目标1.积累文言实词虚词,掌握相关的文言知识,流畅地翻译全文。?

2.文本理解作者对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考。重难点重点:

积累文言实词虚词,掌握相关的文言知识,流畅地翻译全文。?难点:

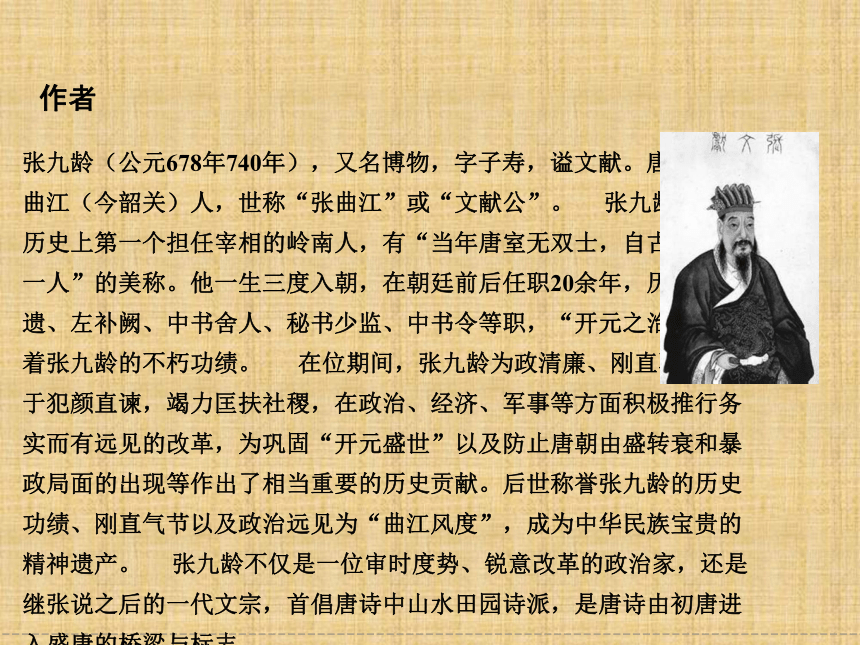

?通过文本理解作者对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考。作者张九龄(公元678年740年),又名博物,字子寿,谥文献。唐朝韶州曲江(今韶关)人,世称“张曲江”或“文献公”。?????张九龄是中国历史上第一个担任宰相的岭南人,有“当年唐室无双士,自古南天第一人”的美称。他一生三度入朝,在朝廷前后任职20余年,历任左拾遗、左补阙、中书舍人、秘书少监、中书令等职,“开元之治”凝结着张九龄的不朽功绩。??????在位期间,张九龄为政清廉、刚直不阿、敢于犯颜直谏,竭力匡扶社稷,在政治、经济、军事等方面积极推行务实而有远见的改革,为巩固“开元盛世”以及防止唐朝由盛转衰和暴政局面的出现等作出了相当重要的历史贡献。后世称誉张九龄的历史功绩、刚直气节以及政治远见为“曲江风度”,成为中华民族宝贵的精神遗产。?????张九龄不仅是一位审时度势、锐意改革的政治家,还是继张说之后的一代文宗,首倡唐诗中山水田园诗派,是唐诗由初唐进入盛唐的桥梁与标志。

开元十八年,张九龄转任桂州刺史,充岭南道按察使,为人刚正不阿,直言敢谏,因而也时常遭李林甫等人的排挤,其内心自然也有诸多凄苦、不快和无奈,联系众多仁人壮士连遭贬谪,正义不能伸张的苦闷和愤慨,他有感而发,写下《荔枝赋并序》,托物言志,排遣胸中的块垒。2.写作背景正音读课文,注意下列字的读音:????????

谬?miù?????禀?bǐng?????裔?yi??????厥?jué?????

爰?yuán?????棼?fén??????恶?wù?????肇?zhào????????

谧?mi??????靡?mǐ???????攒?cuán????竦?sǒng????

醴?lǐ????????燠?yù???????煜?yù?????愦?kuì????

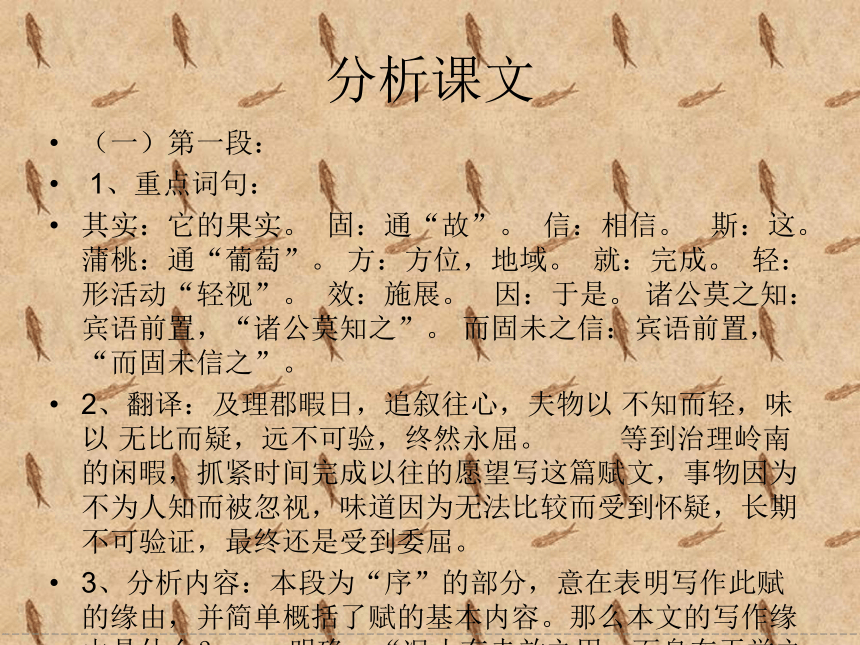

玳?dài??????曷?hé???????嶠?qiáo????擢?zhuó?分析课文(一)第一段:???????

?1、重点词句:??

其实:它的果实。??固:通“故”。??信:相信。???斯:这。蒲桃:通“葡萄”。?方:方位,地域。??就:完成。??轻:形活动“轻视”。??效:施展。???因:于是。?诸公莫之知:宾语前置,“诸公莫知之”。?而固未之信:宾语前置,“而固未信之”。???????

2、翻译:及理郡暇日,追叙往心,夫物以?不知而轻,味以?无比而疑,远不可验,终然永屈。?????????等到治理岭南的闲暇,抓紧时间完成以往的愿望写这篇赋文,事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑,长期不可验证,最终还是受到委屈。????????

3、分析内容:本段为“序”的部分,意在表明写作此赋的缘由,并简单概括了赋的基本内容。那么本文的写作缘由是什么?????????明确:“况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”???????即为不被人发现赏识,不能施展才华的文人士子鸣不平。??????分析课文??(二)第二段:???????

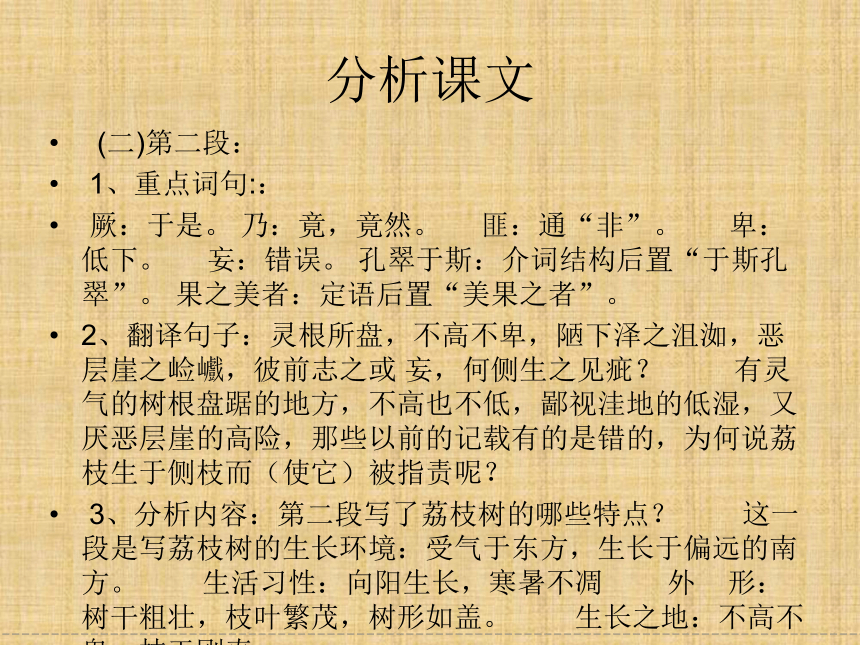

?1、重点词句::

?厥:于是。?乃:竟,竟然。?????匪:通“非”。??????卑:低下。?????妄:错误。?孔翠于斯:介词结构后置“于斯孔翠”。?果之美者:定语后置“美果之者”。????????

2、翻译句子:灵根所盘,不高不卑,陋下泽之沮洳,恶层崖之崄巇,彼前志之或?妄,何侧生之见疵??????????有灵气的树根盘踞的地方,不高也不低,鄙视洼地的低湿,又厌恶层崖的高险,那些以前的记载有的是错的,为何说荔枝生于侧枝而(使它)被指责呢????????

?3、分析内容:第二段写了荔枝树的哪些特点?????????这一段是写荔枝树的生长环境:受气于东方,生长于偏远的南方。????????生活习性:向阳生长,寒暑不凋????????外????形:树干粗壮,枝叶繁茂,树形如盖。????????生长之地:不高不卑,枝干刚直????????分析课文(三)第三段:????????

1、重点词句:

?肇:开始。????丰:形活使动“使??丰盛”。?????华:通“花”???甘:形活使动“使-甘美”。?骈:并列。?匹:比拟??玉齿:名活动“用玉齿咬”。?一:数做形容词“一样”????????

2、第三段写了荔枝的哪些方面???????????

写荔枝的种种奇异珍贵之处?????????生长的季节??????????荔枝花穗花香??????????荔枝的果实?????????分析课文(四)第四五段????????

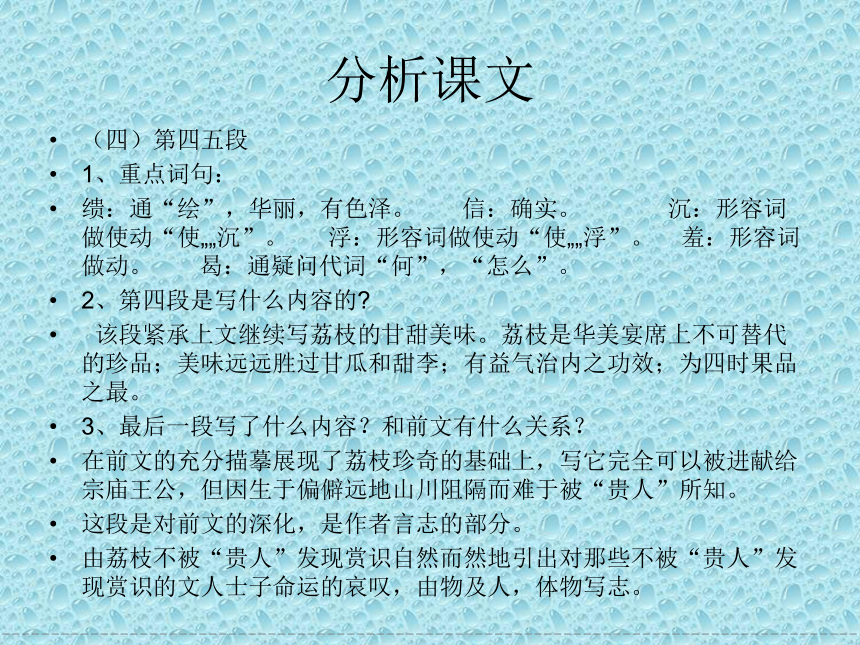

1、重点词句:?

缋:通“绘”,华丽,有色泽。???????信:确实。?????????????沉:形容词做使动“使??沉”。??????浮:形容词做使动“使??浮”。????羞:形容词做动。???????曷:通疑问代词“何”,“怎么”。???????

2、第四段是写什么内容的???????

??该段紧承上文继续写荔枝的甘甜美味。荔枝是华美宴席上不可替代的珍品;美味远远胜过甘瓜和甜李;有益气治内之功效;为四时果品之最。????????

3、最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?????????

在前文的充分描摹展现了荔枝珍奇的基础上,写它完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地山川阻隔而难于被“贵人”所知。????????

这段是对前文的深化,是作者言志的部分。????????

由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,体物写志。 预习作业

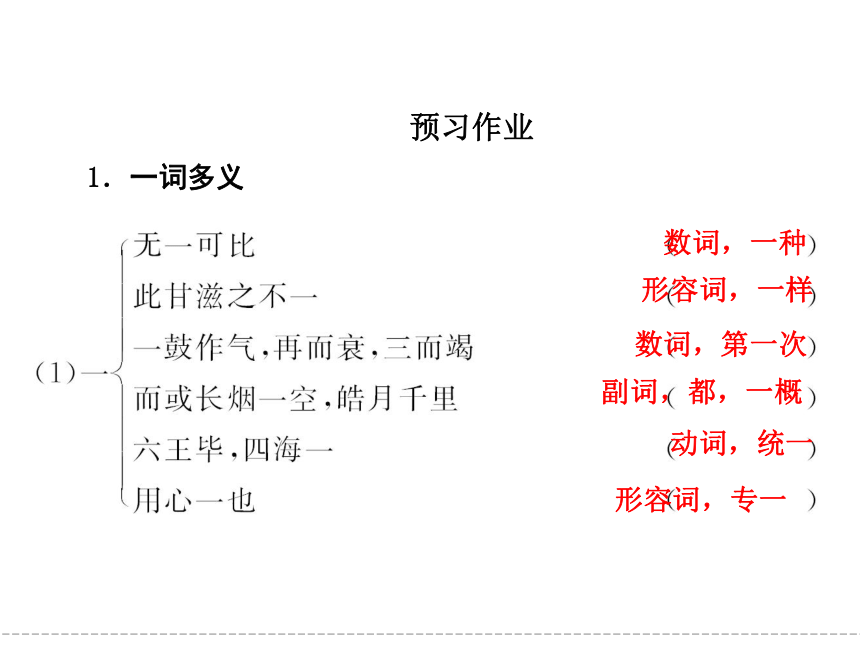

1.一词多义数词,一种形容词,一样数词,第一次副词,都,一概动词,统一形容词,专一名词,真实情况名词,果实名词,诚实的人动词,装满名词,坚实副词,的确,确实动词,相信副词,确实形容词,诚实动词,信任副词,随意通“伸”,伸张名词,使者,

这里指媒人名词,疾病名词,过错动词,憎恨副词,快名词,疾苦形容词,强,大动词,恨,痛心连词,表转折,虽然连词,表假设,即使句末语气助词,不译代词,这里兼词,于之,于此疑问代词,如何、怎么用玉齿咬(被)轻视 使……丰盛;

使……甘美 使……沉水;

使……漂浮以……为陋,瞧不起一样它的果实可,可以;以,用没有什么用来比较芍药的子房(1)是时二方不通,传闻之大谬也。 ( )

译文:__________________________________

(2)诸公莫之知。 ( )

译文:__________________________________

(3)而固未之信。 ( )

译文:__________________________________

(4)孔翠于斯。 ( )

译文:__________________________________那时盛产荔枝的南宁与盛产葡萄的西域

之间不通往来,这是传闻谬误所导致的。4.判断下列句式类型并翻译判断句 倒装句(宾语前置) 倒装句(宾语前置) 省略句诸公没有人知道它。当然不肯相信它了。孔雀、翠鸟在这里栖息。——————————————————————(5)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公。( )

译文:_______________________________________

(6)柿可称乎梁侯,梨何幸乎张公? ( )

译文:________________________________________

(7)何侧生之见疵? ( )

译文:________________________________________省略句它的高贵可以敬献给宗庙,它的珍奇可以进

献给王公。————————被动句 柿子何以被梁侯欣赏,梨子何以被张公赏识?被动句(“见”表被动) 为何荔枝生于侧枝被指责?5.文白对照结构图示荔枝赋并序 主旨归纳

本文是一篇托物言志的散文,作者撷取家乡常见的荔枝入文并对荔枝大加赞叹,称荔枝为果中珍品,认为百果之中没有一种能比得上,甚至比天降甘露还要神奇,作者将怀才不遇的人才比作荔枝,抒发了仁人志士连遭贬谪、正义不能伸张的苦闷与无奈。重点突破

文章从整体上可以分成几个部分?表现了作者怎样的行文思路?

提示 文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。 文章第一段是小序,序的内容是什么?为什么要作小序?

提示 文章开首第一自然段是“赋”的小序。小序从荔枝的出产地写起,写了荔枝成熟的季节、荔枝的味道,诸公以及魏文帝等人对荔枝的不了解,同时也交代了自己为荔枝写赋的原委。 “夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”这句话写荔枝遭遇,目的是什么?

提示 此句借荔枝的遭遇暗示了全文的主旨,前三句表面论说的是荔枝,实际是指不得志的仁人志士。后四句由物联想到人,水到渠成,提示了荔枝的象征意义,抒发了仁人志士不得志的苦闷和无奈。 “闻者欢而竦企,见者讶而惊仡。心恚可以蠲忿,口爽可以忘疾。”该句运用了什么修辞手法?又是从哪个角度来描写荔枝的?有什么深刻含义?

提示 运用了夸张和对偶的修辞手法,用人们的听、看、心理等感受来夸张地间接描写荔枝的甘美及价值。听说者企望,见到者惊讶,生气者可消怒,生病者可忘疾,作者把荔枝描写得无与伦比,足以引起读者的向往、喜爱之情,当然是有深意的。寓意仁人志士的高洁品质及其才能。 最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?

提示 最后一段在前文充分描摹展现荔枝珍奇的基础上,写荔枝完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地、山川阻隔而难于被“贵人”所知。这段是对前文的深化,是作者言志的部分。由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,托物言志。小结文章两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。

“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”——(唐)杜牧?荔枝赋并序张九龄学习目标1.积累文言实词虚词,掌握相关的文言知识,流畅地翻译全文。?

2.文本理解作者对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考。重难点重点:

积累文言实词虚词,掌握相关的文言知识,流畅地翻译全文。?难点:

?通过文本理解作者对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考。作者张九龄(公元678年740年),又名博物,字子寿,谥文献。唐朝韶州曲江(今韶关)人,世称“张曲江”或“文献公”。?????张九龄是中国历史上第一个担任宰相的岭南人,有“当年唐室无双士,自古南天第一人”的美称。他一生三度入朝,在朝廷前后任职20余年,历任左拾遗、左补阙、中书舍人、秘书少监、中书令等职,“开元之治”凝结着张九龄的不朽功绩。??????在位期间,张九龄为政清廉、刚直不阿、敢于犯颜直谏,竭力匡扶社稷,在政治、经济、军事等方面积极推行务实而有远见的改革,为巩固“开元盛世”以及防止唐朝由盛转衰和暴政局面的出现等作出了相当重要的历史贡献。后世称誉张九龄的历史功绩、刚直气节以及政治远见为“曲江风度”,成为中华民族宝贵的精神遗产。?????张九龄不仅是一位审时度势、锐意改革的政治家,还是继张说之后的一代文宗,首倡唐诗中山水田园诗派,是唐诗由初唐进入盛唐的桥梁与标志。

开元十八年,张九龄转任桂州刺史,充岭南道按察使,为人刚正不阿,直言敢谏,因而也时常遭李林甫等人的排挤,其内心自然也有诸多凄苦、不快和无奈,联系众多仁人壮士连遭贬谪,正义不能伸张的苦闷和愤慨,他有感而发,写下《荔枝赋并序》,托物言志,排遣胸中的块垒。2.写作背景正音读课文,注意下列字的读音:????????

谬?miù?????禀?bǐng?????裔?yi??????厥?jué?????

爰?yuán?????棼?fén??????恶?wù?????肇?zhào????????

谧?mi??????靡?mǐ???????攒?cuán????竦?sǒng????

醴?lǐ????????燠?yù???????煜?yù?????愦?kuì????

玳?dài??????曷?hé???????嶠?qiáo????擢?zhuó?分析课文(一)第一段:???????

?1、重点词句:??

其实:它的果实。??固:通“故”。??信:相信。???斯:这。蒲桃:通“葡萄”。?方:方位,地域。??就:完成。??轻:形活动“轻视”。??效:施展。???因:于是。?诸公莫之知:宾语前置,“诸公莫知之”。?而固未之信:宾语前置,“而固未信之”。???????

2、翻译:及理郡暇日,追叙往心,夫物以?不知而轻,味以?无比而疑,远不可验,终然永屈。?????????等到治理岭南的闲暇,抓紧时间完成以往的愿望写这篇赋文,事物因为不为人知而被忽视,味道因为无法比较而受到怀疑,长期不可验证,最终还是受到委屈。????????

3、分析内容:本段为“序”的部分,意在表明写作此赋的缘由,并简单概括了赋的基本内容。那么本文的写作缘由是什么?????????明确:“况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”???????即为不被人发现赏识,不能施展才华的文人士子鸣不平。??????分析课文??(二)第二段:???????

?1、重点词句::

?厥:于是。?乃:竟,竟然。?????匪:通“非”。??????卑:低下。?????妄:错误。?孔翠于斯:介词结构后置“于斯孔翠”。?果之美者:定语后置“美果之者”。????????

2、翻译句子:灵根所盘,不高不卑,陋下泽之沮洳,恶层崖之崄巇,彼前志之或?妄,何侧生之见疵??????????有灵气的树根盘踞的地方,不高也不低,鄙视洼地的低湿,又厌恶层崖的高险,那些以前的记载有的是错的,为何说荔枝生于侧枝而(使它)被指责呢????????

?3、分析内容:第二段写了荔枝树的哪些特点?????????这一段是写荔枝树的生长环境:受气于东方,生长于偏远的南方。????????生活习性:向阳生长,寒暑不凋????????外????形:树干粗壮,枝叶繁茂,树形如盖。????????生长之地:不高不卑,枝干刚直????????分析课文(三)第三段:????????

1、重点词句:

?肇:开始。????丰:形活使动“使??丰盛”。?????华:通“花”???甘:形活使动“使-甘美”。?骈:并列。?匹:比拟??玉齿:名活动“用玉齿咬”。?一:数做形容词“一样”????????

2、第三段写了荔枝的哪些方面???????????

写荔枝的种种奇异珍贵之处?????????生长的季节??????????荔枝花穗花香??????????荔枝的果实?????????分析课文(四)第四五段????????

1、重点词句:?

缋:通“绘”,华丽,有色泽。???????信:确实。?????????????沉:形容词做使动“使??沉”。??????浮:形容词做使动“使??浮”。????羞:形容词做动。???????曷:通疑问代词“何”,“怎么”。???????

2、第四段是写什么内容的???????

??该段紧承上文继续写荔枝的甘甜美味。荔枝是华美宴席上不可替代的珍品;美味远远胜过甘瓜和甜李;有益气治内之功效;为四时果品之最。????????

3、最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?????????

在前文的充分描摹展现了荔枝珍奇的基础上,写它完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地山川阻隔而难于被“贵人”所知。????????

这段是对前文的深化,是作者言志的部分。????????

由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,体物写志。 预习作业

1.一词多义数词,一种形容词,一样数词,第一次副词,都,一概动词,统一形容词,专一名词,真实情况名词,果实名词,诚实的人动词,装满名词,坚实副词,的确,确实动词,相信副词,确实形容词,诚实动词,信任副词,随意通“伸”,伸张名词,使者,

这里指媒人名词,疾病名词,过错动词,憎恨副词,快名词,疾苦形容词,强,大动词,恨,痛心连词,表转折,虽然连词,表假设,即使句末语气助词,不译代词,这里兼词,于之,于此疑问代词,如何、怎么用玉齿咬(被)轻视 使……丰盛;

使……甘美 使……沉水;

使……漂浮以……为陋,瞧不起一样它的果实可,可以;以,用没有什么用来比较芍药的子房(1)是时二方不通,传闻之大谬也。 ( )

译文:__________________________________

(2)诸公莫之知。 ( )

译文:__________________________________

(3)而固未之信。 ( )

译文:__________________________________

(4)孔翠于斯。 ( )

译文:__________________________________那时盛产荔枝的南宁与盛产葡萄的西域

之间不通往来,这是传闻谬误所导致的。4.判断下列句式类型并翻译判断句 倒装句(宾语前置) 倒装句(宾语前置) 省略句诸公没有人知道它。当然不肯相信它了。孔雀、翠鸟在这里栖息。——————————————————————(5)夫其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公。( )

译文:_______________________________________

(6)柿可称乎梁侯,梨何幸乎张公? ( )

译文:________________________________________

(7)何侧生之见疵? ( )

译文:________________________________________省略句它的高贵可以敬献给宗庙,它的珍奇可以进

献给王公。————————被动句 柿子何以被梁侯欣赏,梨子何以被张公赏识?被动句(“见”表被动) 为何荔枝生于侧枝被指责?5.文白对照结构图示荔枝赋并序 主旨归纳

本文是一篇托物言志的散文,作者撷取家乡常见的荔枝入文并对荔枝大加赞叹,称荔枝为果中珍品,认为百果之中没有一种能比得上,甚至比天降甘露还要神奇,作者将怀才不遇的人才比作荔枝,抒发了仁人志士连遭贬谪、正义不能伸张的苦闷与无奈。重点突破

文章从整体上可以分成几个部分?表现了作者怎样的行文思路?

提示 文章可以分成两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。 文章第一段是小序,序的内容是什么?为什么要作小序?

提示 文章开首第一自然段是“赋”的小序。小序从荔枝的出产地写起,写了荔枝成熟的季节、荔枝的味道,诸公以及魏文帝等人对荔枝的不了解,同时也交代了自己为荔枝写赋的原委。 “夫物以不知而轻,味以无比而疑,远不可验,终然永屈。况士有未效之用,而身在无誉之间,苟无深知,与彼亦何以异也?”这句话写荔枝遭遇,目的是什么?

提示 此句借荔枝的遭遇暗示了全文的主旨,前三句表面论说的是荔枝,实际是指不得志的仁人志士。后四句由物联想到人,水到渠成,提示了荔枝的象征意义,抒发了仁人志士不得志的苦闷和无奈。 “闻者欢而竦企,见者讶而惊仡。心恚可以蠲忿,口爽可以忘疾。”该句运用了什么修辞手法?又是从哪个角度来描写荔枝的?有什么深刻含义?

提示 运用了夸张和对偶的修辞手法,用人们的听、看、心理等感受来夸张地间接描写荔枝的甘美及价值。听说者企望,见到者惊讶,生气者可消怒,生病者可忘疾,作者把荔枝描写得无与伦比,足以引起读者的向往、喜爱之情,当然是有深意的。寓意仁人志士的高洁品质及其才能。 最后一段写了什么内容?和前文有什么关系?

提示 最后一段在前文充分描摹展现荔枝珍奇的基础上,写荔枝完全可以被进献给宗庙王公,但因生于偏僻远地、山川阻隔而难于被“贵人”所知。这段是对前文的深化,是作者言志的部分。由荔枝不被“贵人”发现赏识自然而然地引出对那些不被“贵人”发现赏识的文人士子命运的哀叹,由物及人,托物言志。小结文章两大部分,一为“序”,一为“赋”,两部分重心各有不同但又互相映衬,组成了一个完整的篇章来铺陈描绘荔枝的珍贵奇异,进而抒发对被弃置埋没而不能充分施展才华的仁人志士的同情以及对命运的思考,荔枝的珍奇、生命的悲哀,全部融为一体。