17 .原毁 课件 (6)

图片预览

文档简介

课件51张PPT。第17课 原 毁诗海探珠

榴 花

韩 愈

五月榴花照眼明,

枝间时见子初成。

可怜此地无车马,

颠倒苍苔落绛英。【赏析】 这首诗诗题为《题张十一旅舍三咏·榴花》。当时,韩愈与张署(即张十一)同遭贬谪,这首诗都是借物言志,抒发心中的郁闷心情。榴花开于初夏,本来就有徒自开放,无人喝彩的遗憾。而韩愈此时看到旅驿间寂寞的石榴,自开自落,更平添一种寂寞。这首诗开头两句点明时令,寥寥数语就勾画出了五月里石榴花开时的繁茂烂漫景象,尤其“照眼明”三字,生动传神。诗人即写了花,也写了看花人的愉快心情。后两句点明地点,这是生长在偏僻地方的石榴,没人去攀折损害他的花枝,殷红的石榴花繁多地落在青苔上,红青相衬,画面十分优美,使人觉得几多可爱和惋惜。其实诗人正是爱其无游人来赏,爱其满地“青苔”“绛英”,倘有人来赏,则车辙马蹄践踏得不堪了,还不如任其花开花落、果熟果烂,来得自然。委婉表达俩诗人孤独的心境。【思考】 这首诗的前两句话描写了一幅什么样的画面?其中哪几个字运用的好?请加以赏析。

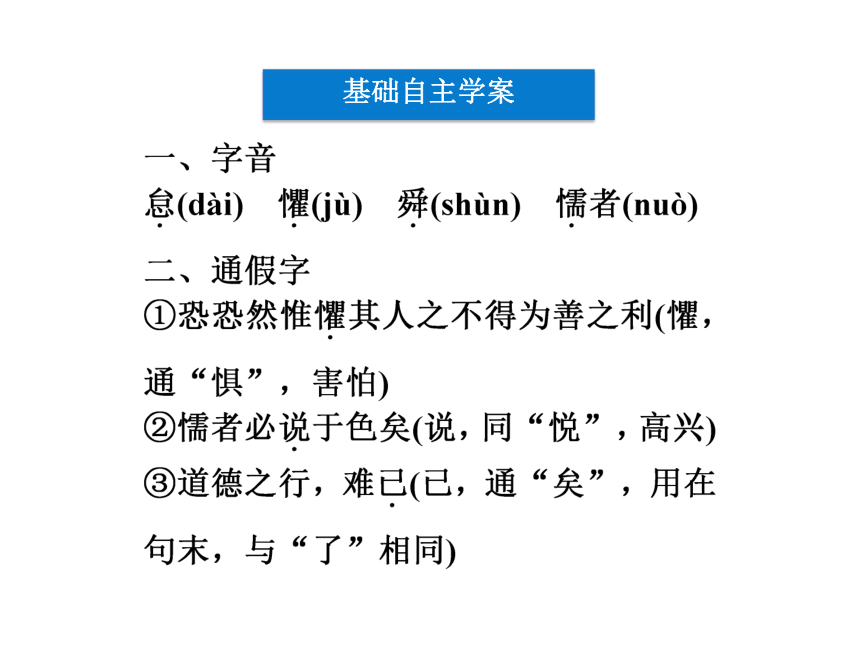

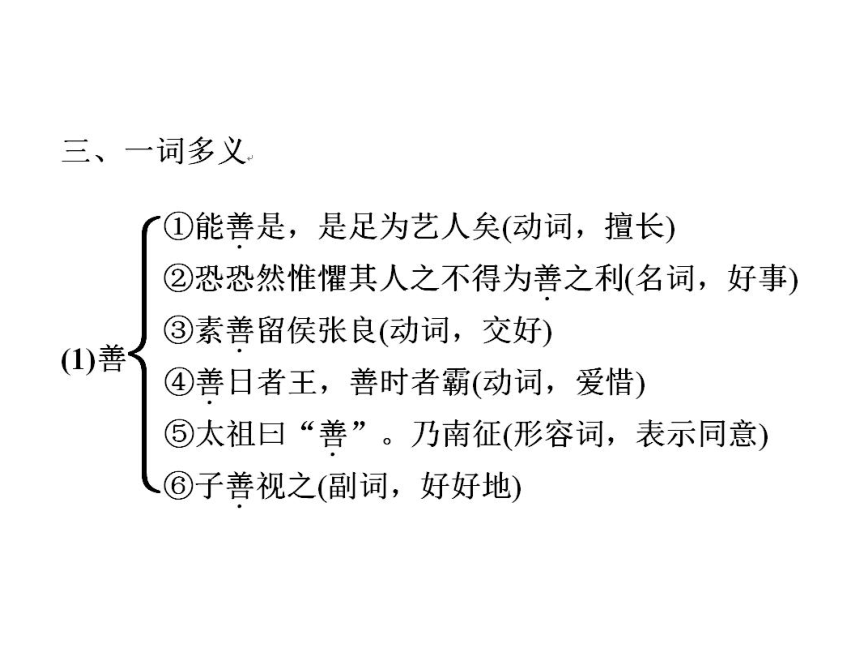

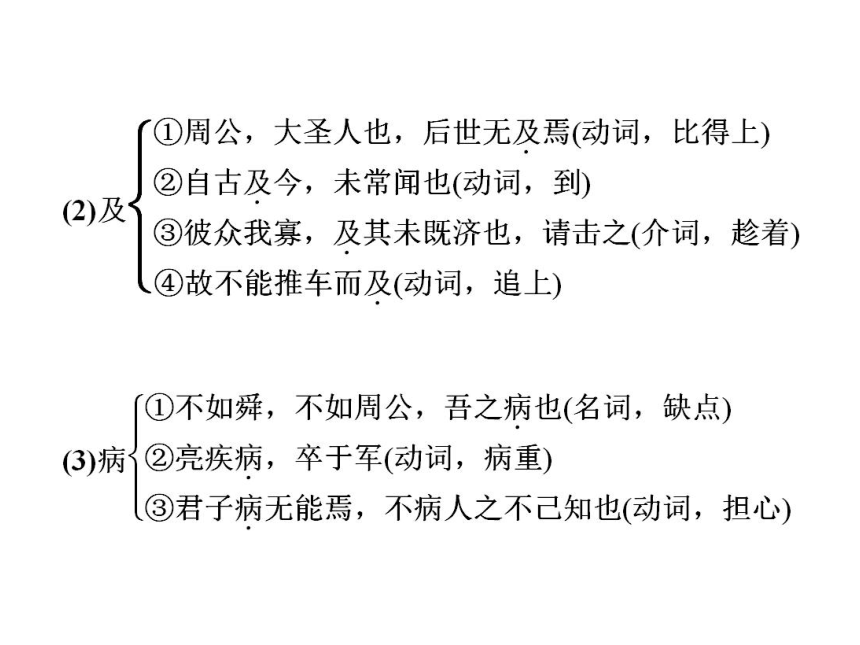

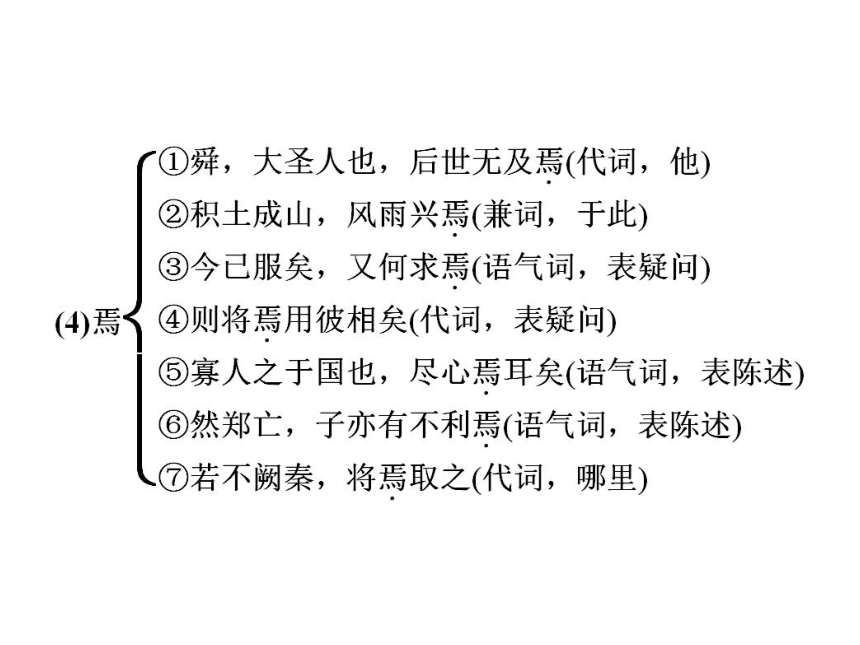

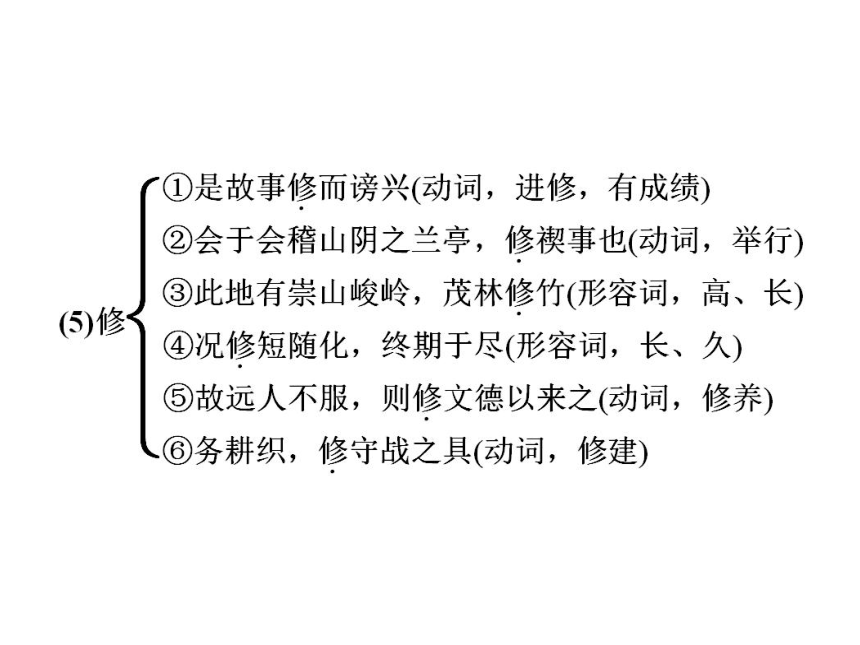

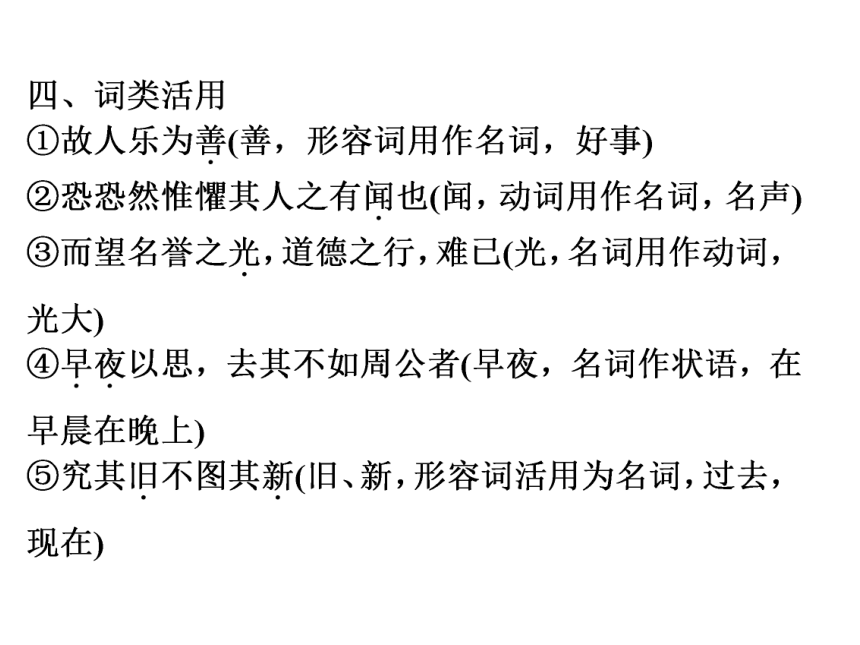

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究写作素材积累知能优化演练第17课 原 毁基础自主学案基础自主学案指在社会上有地位的人严格简少学习,求进步考虑同党,同类七、文学常识

在韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧,嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。一般的士人中也存在相互攻讦的情形,才德杰出的人很难不受毁谤。所谓“事修而谤兴,德高而毁来”,“士之处此世,而望名誉之光、道德之行,难已”。韩愈站在中小地主阶级及有德之士一边,为他们鸣不平。希望引起当权者注意,采取措施纠正这股歪风邪气,于是写下了《原毁》。本文与《原道》《原性》《原人》《原鬼》合称“五原”,是韩愈较系统全面地阐述自己思想观点的纲领性论文。课堂互动探究[文脉·探究]

1.“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。”这句话的意思是什么?有什么作用?

【提示】 这句话肯定了“古之君子”“责己”和“待人”的原则——“重以周”和“轻以约”。强调做人要严于律己,宽以待人,文章开篇点出此句,为后面的论述作了有力的铺垫。2.“今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。”这句话有什么作用?“则不然”此处何意?

【提示】 这句话揭示了现在的君子“毁谤”的具体表现:要求别人全面,要求自己却很少。谴责了嫉贤妒能的恶劣行径,与第一段的第一句话形成鲜明对比。“则不然”揭示“今之君子”嘴脸,“责人”“待己”恰与“古之君子”相反。3.文中所举两次“语于众”的例子旨在说明什么问题?所造成的后果(危害)是什么?

【提示】 当你称赞或批评一个人时,人们不是以这一称赞或批评的正确与否作出反应,而是按照与某一个人的关系而定。应者(要好的人、无利害冲突的人、畏惧他的人)与不应者表现不一样。由此形成恶劣的社会风气——事修而谤兴,德高而毁来。4.文章最后一段中说“其国家可几而理 ”,应如何理解?

【名师点拨】 最后一段阐明了作者的写作意图,把杜绝毁谤提高到治国之道的高度来认识:韩愈把希望寄托在“将有作于上者”,即统治集团中有所作为的领导者身上,要他们破除世俗的偏见,不以社会的毁誉取人。这表达了韩愈个人的愿望,也表达了以他为代表的依靠自己的努力而奋斗进取的下层知识分子的愿望。5.本文的中心论文是在第三段,那么,文章为什么要从“古之君子”说起,它与中心论点又有什么内在关联?

【名师点拨】 先从“古之君子”谈起,远远写来,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。第二段“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明了“毁”字。先提出中心论点,“毁”根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”“非良士”的反映来透视世风,证明当时“毁风”的猖獗。[细剖·深析]

[楼主]

韩愈的《原毁》无论是在过去还是在现在都有着积极的意义,请你结合现实,谈谈自己的理解。[沙发]

一千多年过去了,韩愈所反对的那种宽以待已、严于律人、求全责备的为人处事观点,在当前仍然大有市场。现在,有很多人无论什么事,时时处处从自身的好恶、个人立场、个人的观点评价社会、评价某些事物和别人,而不是客观的、辩证的、发展的去认识事物、看待他人。[板凳]

韩愈提出的观点实际上就是全面看问题,这是认识事物最根本的要求,以偏赅全,一叶障目,就会犯主观主义错误。这样的道理古人早就明白了,而现在居然还有人死死地抱着不放,在我看来,有些人并不是不懂这个道理,而是一种阴暗的心理在作祟,按时下某些国人的话说,就是:我不舒服,你也别想舒服;我不快乐,你也别想快乐。[三楼]

对,金无赤足,人无完人,每个人都有缺点和不足,正因为如此,我们这个社会才显得精彩,让人觉得可爱。纵观历史上一个个伟人,没有哪个是完美无缺的“夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。”记住韩愈这句话,让自己的大脑稍稍清醒一点,严于律己,宽以待人,常省视自己的不足,多发现别人的长处,不但是尊敬别人,也是在尊敬自己,这才是君子之道。写作素材积累对比手法

韩愈的议论文一般都具有结构严谨、说理透辟、逻辑严密的特点,《原毁》也不例外。文章的宗旨在于探索毁谤之根源,从古今君子之对比入手,先古后今,由正到反,最后揭示根源,间架细密,环环相扣,足见作者结构布局之匠心。然而本文最突出的特点还是对比和排比修辞手法的运用。通篇以古今君子相对比,比较他们对人对己态度的不同;而在描述古或今之君子的表现时,其对人对己的不同又构成一比;最后再以“某良士”、“某非良士”的一反一正的“试语”相对比,甚至把对比和一定的形象性描写结合起来,揭露的作用更鲜明尖锐。两个“责于己曰”、“早夜以思”等排比手法的运用,使文章往复回环,迂曲生姿,大大增强了表达效果。随堂练笔

运用对比手法,任选两个事例,突出一个主题。字数150字左右。1.课内素材开发

《原毁》通过对比古今君子责己待人的不同态度,批判了当时社会普遍存在的毁谤风气,并明确指出“怠与忌”就是产生“谤”的根源。韩愈所生活的中唐时代,在封建士大夫中滋生一种嫉贤妒能的恶劣风气,于人求全责备,于己则务求宽容,即所谓“其责人也详,其待己也廉”。为正视听,引起当权者注意,并采取措施纠正这股歪风邪气,韩愈奋笔写下这篇《原毁》。[适用话题]

这则材料适用于“怠与志”“谦虚与妒忌”“宽容与自省”等相关话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

外媒对华报道总犯低级错误

据一些网友揭发,一些境外媒体近来刊登中国“茉莉花革命”的照片,它们或者是中国人几年前反日游行的照片,或者是“台独”分子2011年2月在高雄抗议陈云林访台的照片,甚至中国内地劳务市场上工人找工作的照片,也被拿来充数。图片上都是群情激昂,场面宏大,传递出中国已经“埃及化”的急迫情势。

但这是一帮职业道德不怎么地的新闻人很想看到的中国,因为这个中国不存在,他们就拼装,在互联网上搜索,把面孔像中国人的大规模人群聚集照片强行往上贴。其实西方媒体报道中国的不真实,不仅表现在图片和其他材料使用的微观上。一种偏见甚至恶意在西方媒体的对华报道中弥漫,造成了他们选材的偏颇,大多数具体报道都围绕着预设的态度展开,这些报道的总和是讲述了一个古怪、不开放、对外界充满敌意的中国。从宏观上看,西方媒体在联合向世界公众撒一个关于中国的巨大谎言。[适用话题]

这则材料适用于“敌意的背后”“妒忌”“多一些宽容”“谎言和真相”等相关话题作文中。

榴 花

韩 愈

五月榴花照眼明,

枝间时见子初成。

可怜此地无车马,

颠倒苍苔落绛英。【赏析】 这首诗诗题为《题张十一旅舍三咏·榴花》。当时,韩愈与张署(即张十一)同遭贬谪,这首诗都是借物言志,抒发心中的郁闷心情。榴花开于初夏,本来就有徒自开放,无人喝彩的遗憾。而韩愈此时看到旅驿间寂寞的石榴,自开自落,更平添一种寂寞。这首诗开头两句点明时令,寥寥数语就勾画出了五月里石榴花开时的繁茂烂漫景象,尤其“照眼明”三字,生动传神。诗人即写了花,也写了看花人的愉快心情。后两句点明地点,这是生长在偏僻地方的石榴,没人去攀折损害他的花枝,殷红的石榴花繁多地落在青苔上,红青相衬,画面十分优美,使人觉得几多可爱和惋惜。其实诗人正是爱其无游人来赏,爱其满地“青苔”“绛英”,倘有人来赏,则车辙马蹄践踏得不堪了,还不如任其花开花落、果熟果烂,来得自然。委婉表达俩诗人孤独的心境。【思考】 这首诗的前两句话描写了一幅什么样的画面?其中哪几个字运用的好?请加以赏析。

【提示】 画线部分为思考答案。 课堂互动探究写作素材积累知能优化演练第17课 原 毁基础自主学案基础自主学案指在社会上有地位的人严格简少学习,求进步考虑同党,同类七、文学常识

在韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧,嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。一般的士人中也存在相互攻讦的情形,才德杰出的人很难不受毁谤。所谓“事修而谤兴,德高而毁来”,“士之处此世,而望名誉之光、道德之行,难已”。韩愈站在中小地主阶级及有德之士一边,为他们鸣不平。希望引起当权者注意,采取措施纠正这股歪风邪气,于是写下了《原毁》。本文与《原道》《原性》《原人》《原鬼》合称“五原”,是韩愈较系统全面地阐述自己思想观点的纲领性论文。课堂互动探究[文脉·探究]

1.“古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。”这句话的意思是什么?有什么作用?

【提示】 这句话肯定了“古之君子”“责己”和“待人”的原则——“重以周”和“轻以约”。强调做人要严于律己,宽以待人,文章开篇点出此句,为后面的论述作了有力的铺垫。2.“今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。”这句话有什么作用?“则不然”此处何意?

【提示】 这句话揭示了现在的君子“毁谤”的具体表现:要求别人全面,要求自己却很少。谴责了嫉贤妒能的恶劣行径,与第一段的第一句话形成鲜明对比。“则不然”揭示“今之君子”嘴脸,“责人”“待己”恰与“古之君子”相反。3.文中所举两次“语于众”的例子旨在说明什么问题?所造成的后果(危害)是什么?

【提示】 当你称赞或批评一个人时,人们不是以这一称赞或批评的正确与否作出反应,而是按照与某一个人的关系而定。应者(要好的人、无利害冲突的人、畏惧他的人)与不应者表现不一样。由此形成恶劣的社会风气——事修而谤兴,德高而毁来。4.文章最后一段中说“其国家可几而理 ”,应如何理解?

【名师点拨】 最后一段阐明了作者的写作意图,把杜绝毁谤提高到治国之道的高度来认识:韩愈把希望寄托在“将有作于上者”,即统治集团中有所作为的领导者身上,要他们破除世俗的偏见,不以社会的毁誉取人。这表达了韩愈个人的愿望,也表达了以他为代表的依靠自己的努力而奋斗进取的下层知识分子的愿望。5.本文的中心论文是在第三段,那么,文章为什么要从“古之君子”说起,它与中心论点又有什么内在关联?

【名师点拨】 先从“古之君子”谈起,远远写来,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。第二段“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明了“毁”字。先提出中心论点,“毁”根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”“非良士”的反映来透视世风,证明当时“毁风”的猖獗。[细剖·深析]

[楼主]

韩愈的《原毁》无论是在过去还是在现在都有着积极的意义,请你结合现实,谈谈自己的理解。[沙发]

一千多年过去了,韩愈所反对的那种宽以待已、严于律人、求全责备的为人处事观点,在当前仍然大有市场。现在,有很多人无论什么事,时时处处从自身的好恶、个人立场、个人的观点评价社会、评价某些事物和别人,而不是客观的、辩证的、发展的去认识事物、看待他人。[板凳]

韩愈提出的观点实际上就是全面看问题,这是认识事物最根本的要求,以偏赅全,一叶障目,就会犯主观主义错误。这样的道理古人早就明白了,而现在居然还有人死死地抱着不放,在我看来,有些人并不是不懂这个道理,而是一种阴暗的心理在作祟,按时下某些国人的话说,就是:我不舒服,你也别想舒服;我不快乐,你也别想快乐。[三楼]

对,金无赤足,人无完人,每个人都有缺点和不足,正因为如此,我们这个社会才显得精彩,让人觉得可爱。纵观历史上一个个伟人,没有哪个是完美无缺的“夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。”记住韩愈这句话,让自己的大脑稍稍清醒一点,严于律己,宽以待人,常省视自己的不足,多发现别人的长处,不但是尊敬别人,也是在尊敬自己,这才是君子之道。写作素材积累对比手法

韩愈的议论文一般都具有结构严谨、说理透辟、逻辑严密的特点,《原毁》也不例外。文章的宗旨在于探索毁谤之根源,从古今君子之对比入手,先古后今,由正到反,最后揭示根源,间架细密,环环相扣,足见作者结构布局之匠心。然而本文最突出的特点还是对比和排比修辞手法的运用。通篇以古今君子相对比,比较他们对人对己态度的不同;而在描述古或今之君子的表现时,其对人对己的不同又构成一比;最后再以“某良士”、“某非良士”的一反一正的“试语”相对比,甚至把对比和一定的形象性描写结合起来,揭露的作用更鲜明尖锐。两个“责于己曰”、“早夜以思”等排比手法的运用,使文章往复回环,迂曲生姿,大大增强了表达效果。随堂练笔

运用对比手法,任选两个事例,突出一个主题。字数150字左右。1.课内素材开发

《原毁》通过对比古今君子责己待人的不同态度,批判了当时社会普遍存在的毁谤风气,并明确指出“怠与忌”就是产生“谤”的根源。韩愈所生活的中唐时代,在封建士大夫中滋生一种嫉贤妒能的恶劣风气,于人求全责备,于己则务求宽容,即所谓“其责人也详,其待己也廉”。为正视听,引起当权者注意,并采取措施纠正这股歪风邪气,韩愈奋笔写下这篇《原毁》。[适用话题]

这则材料适用于“怠与志”“谦虚与妒忌”“宽容与自省”等相关话题和材料作文中。2.鲜活素材速递

外媒对华报道总犯低级错误

据一些网友揭发,一些境外媒体近来刊登中国“茉莉花革命”的照片,它们或者是中国人几年前反日游行的照片,或者是“台独”分子2011年2月在高雄抗议陈云林访台的照片,甚至中国内地劳务市场上工人找工作的照片,也被拿来充数。图片上都是群情激昂,场面宏大,传递出中国已经“埃及化”的急迫情势。

但这是一帮职业道德不怎么地的新闻人很想看到的中国,因为这个中国不存在,他们就拼装,在互联网上搜索,把面孔像中国人的大规模人群聚集照片强行往上贴。其实西方媒体报道中国的不真实,不仅表现在图片和其他材料使用的微观上。一种偏见甚至恶意在西方媒体的对华报道中弥漫,造成了他们选材的偏颇,大多数具体报道都围绕着预设的态度展开,这些报道的总和是讲述了一个古怪、不开放、对外界充满敌意的中国。从宏观上看,西方媒体在联合向世界公众撒一个关于中国的巨大谎言。[适用话题]

这则材料适用于“敌意的背后”“妒忌”“多一些宽容”“谎言和真相”等相关话题作文中。