18. 心术 课件 (2)

图片预览

文档简介

课件49张PPT。18 心 术第五单元第五单元古诗品韵

九日和韩魏公

苏 洵

晚岁登门最不才,

萧萧华发映金罍。

不堪丞相延东阁,

闲伴诸儒老曲台。

佳节久从愁里过,

壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,

自把新诗百遍开。第五单元【赏析】 乙巳年(1065)重阳,苏洵参加了宰相韩琦的家宴,席间韩琦赋诗,当晚苏洵写了这首和诗,半年后苏洵就病逝了。首联从多年来他们的交游,一直写到这天的宴会,语言高度概括,内涵十分丰富。颔联又从这天的宴会写到他五年来的虚度光阴,表示对韩琦宴请的谢意,自谦中也含着牢骚,这集中表现在“闲”“老”二字上。颈联尤为历代评论家所称赏。重阳节历来是人们登高赏菊、饮酒赋诗的好日子,但苏洵却在愁里度过。“佳”和“愁”形成鲜明的对比,苏洵从27岁开始,发奋苦读,希望有用于世,却多次科考不第;后来,虽然名动京师,却沉沦下僚,无法一展抱负。这个“久”字至少包括了他30年的不得志。第五单元他已57岁,很难再有所作为。“偶傍”,说明他平时已经很少有雄心壮志;“醉中”,说明未醉时已清醒感到壮志难酬。尾联以暮间归来,反复吟咏韩琦新诗作结,戛然而止,余味无穷。

【思考】 这首诗的颈联备受后世评论家称赏,请简要分析其中的妙处。

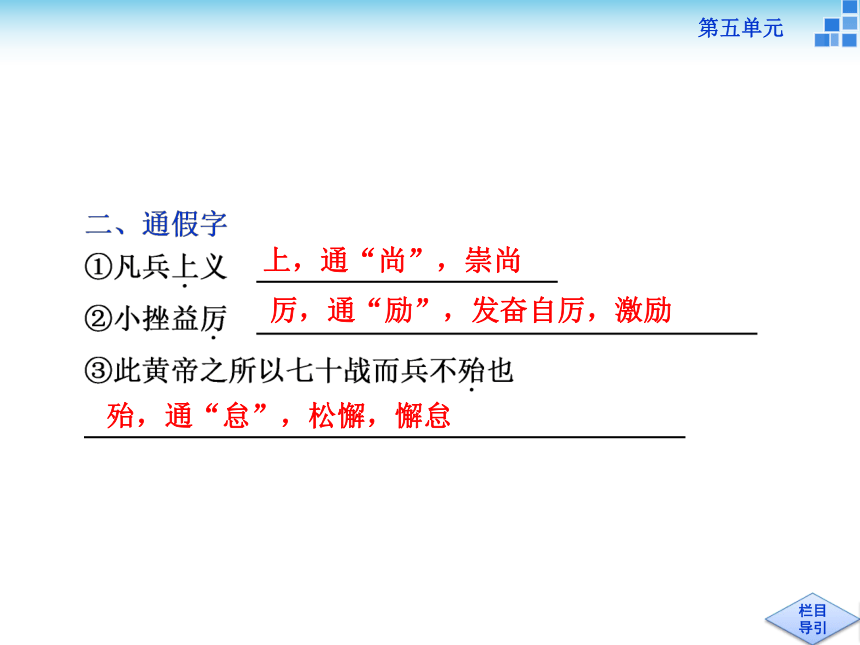

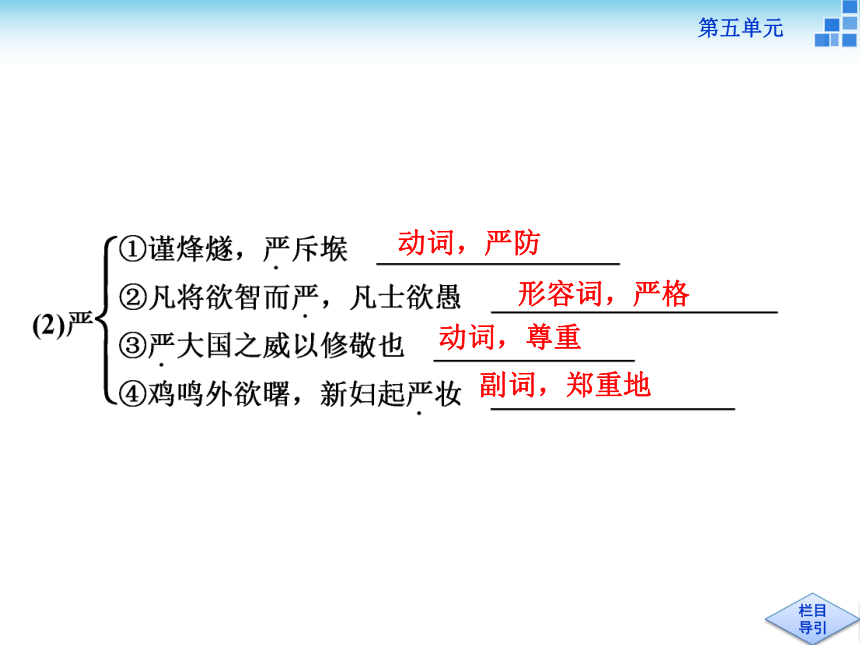

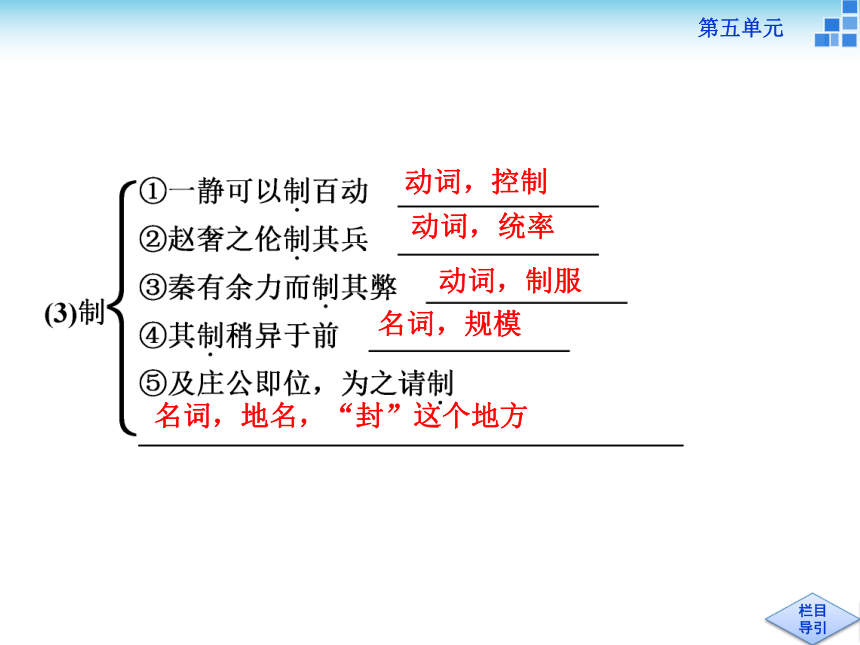

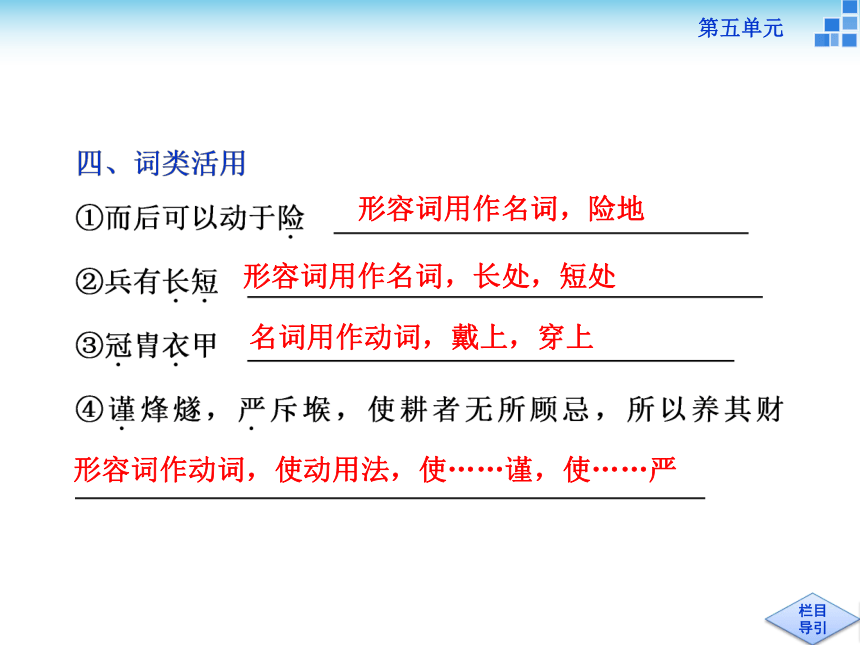

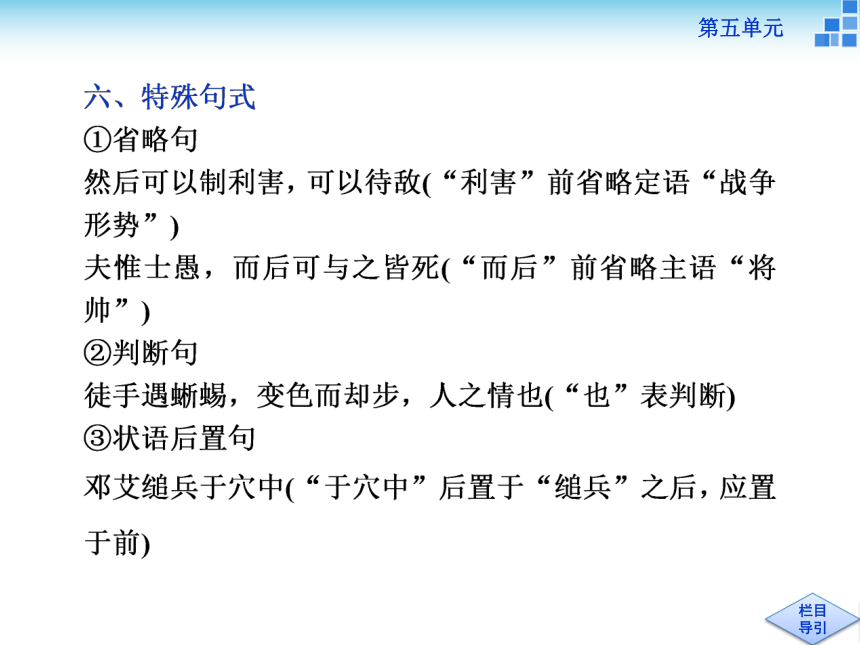

【提示】 画线部分为思考答案。上,通“尚”,崇尚厉,通“励”,发奋自厉,激励殆,通“怠”,松懈,懈怠名词,战争动词,用兵名词,士兵动词,严防形容词,严格动词,尊重副词,郑重地动词,控制动词,统率动词,制服名词,规模名词,地名,“封”这个地方形容词用作名词,险地形容词用作名词,长处,短处名词用作动词,戴上,穿上形容词作动词,使动用法,使……谨,使……严突然出现。激起义愤。发奋自厉。试探(虚实)。作者卡片[写作背景]

北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据,五代军人乱政,因而实行中央专制集权制度,解除地方节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但是也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小60余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官费和军队开支巨大,政府财政入不敷出。北宋政府实行不限制兼并的政策,土地集中现象严重,社会矛盾尖锐,政治上的专制腐败,更导致军事上的骄惰无能。苏洵针对北宋王朝积贫积弱的现实,根据历代军事经验和理论,提出用兵的看法,写出了10篇军事论文,总称《权书》,《心术》即为其中一篇。1.本文为什么取题为“心术”?

[我的理解] 本文讲将领的心理修养,制下御敌之道,以及运思、机权之术,全文都是围绕着为将的心术来写的,故取题作“心术”。作者认为,主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静和忍耐,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。2.对于“凡将欲智而严,凡士欲愚”,你怎么看待?

[我的理解] “凡将欲智而严”有道理,但“凡士欲愚”与原文“凡兵上义”“夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战”不吻合。既然只有正义的战争才能激励士兵的士气,难道要士兵连正义与非正义也分不清吗?所谓“凡士欲愚”的权术思想,反映了作者的阶级和时代的局限性。3.什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”说的?

[我的理解] “上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依利而行,则可尽天下之大利。因为“惟义可以怒士”,怒士,就是激励士气,“士以义怒,可与百战”,正义之师无往而不胜。1.构思精巧

文章虽然各个段落独立成章,但每个段落又都在“心术”这一主题的统率之下。也就是说无论“治心”还是“上义”以及其他的各个方面,无不体现着作为主将应具备的心理素质,真可谓形散而意聚,是我们写作议论性散文应具备的构思思路。2.论证严密

文章以“心术”为题,主要探究作为主将应具备的心理素质和个人品质,文章由主到次,层层论述,使文章既不平淡呆板,又不拘泥于一定的现成套路,主次分明,脉络严谨。例如:作者把“治心”作为第一要务,首列于文章的开端,而把崇尚正义作为文章的第二条重要义项,其次对财、力、气、心、智、严、长、短、顾、恃等一一论述,使文章严而有序,层次分明,堪称军事论文的经典著作。3.语言风格鲜明

起语多“凡”字,使行文理足、气壮;转接多“然后”“而后”“故”,语气果断,斩钉截铁;全篇多短句而少长句,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处之多,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬”“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”“一忍可以支百勇,一静可以制百动”。这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且极富哲理。苏洵是中国文化史上大器晚成的典型。他的青少年时代是灰暗的,厌读书,喜游乐。27岁时,苏洵幡然醒悟,毅然告别苦涩的岁月,深居简出,面壁苦读,虽屡试不第,却锲而不舍,用功更勤,人到中年,终成一代名家,蜚声文坛。苏洵从浪子到文豪的华丽转身,成了中国历史上的励志经典教材,激励着许多后人在沉沦中奋起,创造人生的奇迹。更可贵的是,他言传身教,率领儿子苏轼和苏辙攀登文学顶峰,创造了“一门父子三词客”的文坛传奇。更为可贵的是,苏洵是有政治抱负的人。在《衡论》和《上皇帝书》等重要议论文中,他提出了一整套

政治革新的主张。他认为,要治理好国家,必须“审势”“定

所尚”。他主张“尚威”,加强吏治,破苟且之心和怠惰之气,

激发天下人的进取心,使宋王朝振兴。苏洵比较了解社会实

际,又善于总结历史的经验教训,以古为鉴,因此,他的政

论文大都观点新颖,切中时弊。[适用话题]苏洵:伟大的父亲

我把追寻的目光投向一个并不

遥远的地方:眉山!

眉山,一个有山有水的地方。

山不高,水有韵,岷江穿城而过,

悠扬一笔篆书,喟然一首抒情诗! 心灵经历虔诚地膜拜眉山古朴的青石板、青瓦屋和三苏祠,再遥想百里之外的峨眉山和乐山大佛,清风明月,耳得目遇,声色皆致,不觉心驰神往,小小的心,狂傲成跌宕的岷江,巍峨成奇峻的峨眉……

是的,我想起了与“峨眉共比高”的“三苏”,想起了群星闪耀的宋朝文学星空,想起了嘉祐元年的春天,苏洵带着两个儿子离开家乡,远赴开封,三个背影渐行渐远,慢慢走成了三座文学丰碑! 那年,作为父亲的苏洵,已年近五十,两鬓有了微霜,看上去像一个老头。他写得一手好文章,却淡漠了做官的念头。他不想考试。但两个儿子要考,他把对功名的期待寄托在让他骄傲的两个儿子身上。

眉山到开封,路途遥远,父子三人走了足足两个月。旅途的劳顿和艰辛,被性情开朗达观的苏洵调和得趣味横生。

他和两个儿子一路读书,一路游历,开开玩笑,讲讲故事,使原本枯燥的旅途生活变得丰富多彩。偶遇风雨,父亲带着儿子避在一处,父亲独坐思虑,两个儿子加紧温习,风声、雨声、读书声,遂成绝美景致。 思及苏洵少时,正如他所说:“少年喜奇迹,落拓鞍马间。纵目视天下,爱此宇宙宽。”他豪放不羁,喜好游侠,很难坐下来伏案攻读,成天留恋山水,虚掷时光。到了25岁,书没有念成,还是个既无学问又无功名的白丁。但是,对苏洵而言,“留恋山水,虚掷时光”却是“无心插柳柳成荫”,在一定意义上成就了两个儿子:远方充满了神奇的诱惑,太多的艰辛和意外,给了苏洵太多的思考和收获。每次游历归来,他都为儿子奉上一道精神的盛宴,独特的思考,敏感的情怀,文人的视角,为两兄弟打开了一道神奇的大门,开始了他们对五彩世界的漫游! 苏洵带着两个儿子进京,第二年春天兄弟俩就崭露头角,名噪京城。在礼部考试中,年仅22岁的长子苏轼金榜高中,以一篇《刑赏忠厚之至论》的奇文获得主考官欧阳修的赏识,只因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,录苏轼为第二名。面对苏轼的奇文,欧阳修击节赞叹:“三十年后,无人道我。”年仅20岁的小儿子苏辙也同科进士及第。苏洵本人也修得正果,大器晚成,宰相韩琦欣赏他的才学,召试舍人院,他推病不应试,后被任命为校书郎。

养育了苏轼和苏辙两个优秀的儿子,已足够使苏洵名垂后世。但他更以个人的奋斗和成功彪炳史册。他自27岁始,闭门谢客,发愤攻读,两次落第,“绝意于功名,而自托于学术”,把自己造就成一位大文学家,当之无愧地跻身“唐宋八大家”之列。

苏门三父子,三座丰碑,我最敬仰苏洵:他是杰出的文豪,更是伟大的父亲!

我小小的心,蜿蜒成温柔的岷江,吟唱着深情;耸立成巍峨的峨眉,托举着崇敬!【赏评】 构思精巧,选材精当,语言精美是本文最显著的特色。作者巧妙地以苏洵带着两个儿子远赴开封参加礼部考试为主线,把人物的生平、业绩串连在这条主线上,集中、紧凑,不蔓不枝地展示了人物一生的风貌,凸显了“伟大的父亲”这一主题。

九日和韩魏公

苏 洵

晚岁登门最不才,

萧萧华发映金罍。

不堪丞相延东阁,

闲伴诸儒老曲台。

佳节久从愁里过,

壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,

自把新诗百遍开。第五单元【赏析】 乙巳年(1065)重阳,苏洵参加了宰相韩琦的家宴,席间韩琦赋诗,当晚苏洵写了这首和诗,半年后苏洵就病逝了。首联从多年来他们的交游,一直写到这天的宴会,语言高度概括,内涵十分丰富。颔联又从这天的宴会写到他五年来的虚度光阴,表示对韩琦宴请的谢意,自谦中也含着牢骚,这集中表现在“闲”“老”二字上。颈联尤为历代评论家所称赏。重阳节历来是人们登高赏菊、饮酒赋诗的好日子,但苏洵却在愁里度过。“佳”和“愁”形成鲜明的对比,苏洵从27岁开始,发奋苦读,希望有用于世,却多次科考不第;后来,虽然名动京师,却沉沦下僚,无法一展抱负。这个“久”字至少包括了他30年的不得志。第五单元他已57岁,很难再有所作为。“偶傍”,说明他平时已经很少有雄心壮志;“醉中”,说明未醉时已清醒感到壮志难酬。尾联以暮间归来,反复吟咏韩琦新诗作结,戛然而止,余味无穷。

【思考】 这首诗的颈联备受后世评论家称赏,请简要分析其中的妙处。

【提示】 画线部分为思考答案。上,通“尚”,崇尚厉,通“励”,发奋自厉,激励殆,通“怠”,松懈,懈怠名词,战争动词,用兵名词,士兵动词,严防形容词,严格动词,尊重副词,郑重地动词,控制动词,统率动词,制服名词,规模名词,地名,“封”这个地方形容词用作名词,险地形容词用作名词,长处,短处名词用作动词,戴上,穿上形容词作动词,使动用法,使……谨,使……严突然出现。激起义愤。发奋自厉。试探(虚实)。作者卡片[写作背景]

北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据,五代军人乱政,因而实行中央专制集权制度,解除地方节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但是也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小60余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官费和军队开支巨大,政府财政入不敷出。北宋政府实行不限制兼并的政策,土地集中现象严重,社会矛盾尖锐,政治上的专制腐败,更导致军事上的骄惰无能。苏洵针对北宋王朝积贫积弱的现实,根据历代军事经验和理论,提出用兵的看法,写出了10篇军事论文,总称《权书》,《心术》即为其中一篇。1.本文为什么取题为“心术”?

[我的理解] 本文讲将领的心理修养,制下御敌之道,以及运思、机权之术,全文都是围绕着为将的心术来写的,故取题作“心术”。作者认为,主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静和忍耐,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。2.对于“凡将欲智而严,凡士欲愚”,你怎么看待?

[我的理解] “凡将欲智而严”有道理,但“凡士欲愚”与原文“凡兵上义”“夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战”不吻合。既然只有正义的战争才能激励士兵的士气,难道要士兵连正义与非正义也分不清吗?所谓“凡士欲愚”的权术思想,反映了作者的阶级和时代的局限性。3.什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”说的?

[我的理解] “上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依利而行,则可尽天下之大利。因为“惟义可以怒士”,怒士,就是激励士气,“士以义怒,可与百战”,正义之师无往而不胜。1.构思精巧

文章虽然各个段落独立成章,但每个段落又都在“心术”这一主题的统率之下。也就是说无论“治心”还是“上义”以及其他的各个方面,无不体现着作为主将应具备的心理素质,真可谓形散而意聚,是我们写作议论性散文应具备的构思思路。2.论证严密

文章以“心术”为题,主要探究作为主将应具备的心理素质和个人品质,文章由主到次,层层论述,使文章既不平淡呆板,又不拘泥于一定的现成套路,主次分明,脉络严谨。例如:作者把“治心”作为第一要务,首列于文章的开端,而把崇尚正义作为文章的第二条重要义项,其次对财、力、气、心、智、严、长、短、顾、恃等一一论述,使文章严而有序,层次分明,堪称军事论文的经典著作。3.语言风格鲜明

起语多“凡”字,使行文理足、气壮;转接多“然后”“而后”“故”,语气果断,斩钉截铁;全篇多短句而少长句,语调峻急,锋不可犯;排比和对偶句有十几处之多,气势不凡。如“泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬”“怒不尽则有余勇,欲不尽则有余贪”“一忍可以支百勇,一静可以制百动”。这些排偶句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且极富哲理。苏洵是中国文化史上大器晚成的典型。他的青少年时代是灰暗的,厌读书,喜游乐。27岁时,苏洵幡然醒悟,毅然告别苦涩的岁月,深居简出,面壁苦读,虽屡试不第,却锲而不舍,用功更勤,人到中年,终成一代名家,蜚声文坛。苏洵从浪子到文豪的华丽转身,成了中国历史上的励志经典教材,激励着许多后人在沉沦中奋起,创造人生的奇迹。更可贵的是,他言传身教,率领儿子苏轼和苏辙攀登文学顶峰,创造了“一门父子三词客”的文坛传奇。更为可贵的是,苏洵是有政治抱负的人。在《衡论》和《上皇帝书》等重要议论文中,他提出了一整套

政治革新的主张。他认为,要治理好国家,必须“审势”“定

所尚”。他主张“尚威”,加强吏治,破苟且之心和怠惰之气,

激发天下人的进取心,使宋王朝振兴。苏洵比较了解社会实

际,又善于总结历史的经验教训,以古为鉴,因此,他的政

论文大都观点新颖,切中时弊。[适用话题]苏洵:伟大的父亲

我把追寻的目光投向一个并不

遥远的地方:眉山!

眉山,一个有山有水的地方。

山不高,水有韵,岷江穿城而过,

悠扬一笔篆书,喟然一首抒情诗! 心灵经历虔诚地膜拜眉山古朴的青石板、青瓦屋和三苏祠,再遥想百里之外的峨眉山和乐山大佛,清风明月,耳得目遇,声色皆致,不觉心驰神往,小小的心,狂傲成跌宕的岷江,巍峨成奇峻的峨眉……

是的,我想起了与“峨眉共比高”的“三苏”,想起了群星闪耀的宋朝文学星空,想起了嘉祐元年的春天,苏洵带着两个儿子离开家乡,远赴开封,三个背影渐行渐远,慢慢走成了三座文学丰碑! 那年,作为父亲的苏洵,已年近五十,两鬓有了微霜,看上去像一个老头。他写得一手好文章,却淡漠了做官的念头。他不想考试。但两个儿子要考,他把对功名的期待寄托在让他骄傲的两个儿子身上。

眉山到开封,路途遥远,父子三人走了足足两个月。旅途的劳顿和艰辛,被性情开朗达观的苏洵调和得趣味横生。

他和两个儿子一路读书,一路游历,开开玩笑,讲讲故事,使原本枯燥的旅途生活变得丰富多彩。偶遇风雨,父亲带着儿子避在一处,父亲独坐思虑,两个儿子加紧温习,风声、雨声、读书声,遂成绝美景致。 思及苏洵少时,正如他所说:“少年喜奇迹,落拓鞍马间。纵目视天下,爱此宇宙宽。”他豪放不羁,喜好游侠,很难坐下来伏案攻读,成天留恋山水,虚掷时光。到了25岁,书没有念成,还是个既无学问又无功名的白丁。但是,对苏洵而言,“留恋山水,虚掷时光”却是“无心插柳柳成荫”,在一定意义上成就了两个儿子:远方充满了神奇的诱惑,太多的艰辛和意外,给了苏洵太多的思考和收获。每次游历归来,他都为儿子奉上一道精神的盛宴,独特的思考,敏感的情怀,文人的视角,为两兄弟打开了一道神奇的大门,开始了他们对五彩世界的漫游! 苏洵带着两个儿子进京,第二年春天兄弟俩就崭露头角,名噪京城。在礼部考试中,年仅22岁的长子苏轼金榜高中,以一篇《刑赏忠厚之至论》的奇文获得主考官欧阳修的赏识,只因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,录苏轼为第二名。面对苏轼的奇文,欧阳修击节赞叹:“三十年后,无人道我。”年仅20岁的小儿子苏辙也同科进士及第。苏洵本人也修得正果,大器晚成,宰相韩琦欣赏他的才学,召试舍人院,他推病不应试,后被任命为校书郎。

养育了苏轼和苏辙两个优秀的儿子,已足够使苏洵名垂后世。但他更以个人的奋斗和成功彪炳史册。他自27岁始,闭门谢客,发愤攻读,两次落第,“绝意于功名,而自托于学术”,把自己造就成一位大文学家,当之无愧地跻身“唐宋八大家”之列。

苏门三父子,三座丰碑,我最敬仰苏洵:他是杰出的文豪,更是伟大的父亲!

我小小的心,蜿蜒成温柔的岷江,吟唱着深情;耸立成巍峨的峨眉,托举着崇敬!【赏评】 构思精巧,选材精当,语言精美是本文最显著的特色。作者巧妙地以苏洵带着两个儿子远赴开封参加礼部考试为主线,把人物的生平、业绩串连在这条主线上,集中、紧凑,不蔓不枝地展示了人物一生的风貌,凸显了“伟大的父亲”这一主题。