18. 心术 课件 (5)

图片预览

文档简介

课件71张PPT。精 研 课 文

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

北宋中期,国势日衰,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略气焰日益嚣张。为求苟安,宋每年都得向契丹、西夏纳币输帛,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。整体

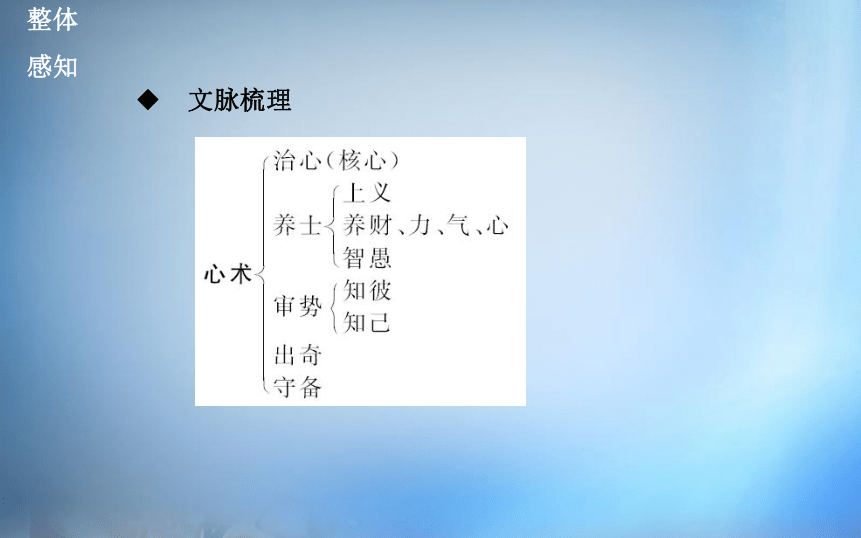

感知◆?文脉梳理文段

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

然后可以制利害

古义:____________________

今义:助动词,表示可能或能够

答案:可以用来文段

研读 2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

色

①泰山崩于前而色不变 ____________________

②秋水共长天一色 ____________________

③耳目欲极声色之好 ____________________

④两峰秀色,俱可手揽 ____________________

答案:色:①名词,脸色、表情 ②名词,颜色 ③名词,女色 ④名词,景色文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)泰山崩于前而色不变

句式:____________________

译文:____________________

(2)麋鹿兴于左而目不瞬

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;泰山在眼前崩塌而脸色不改变

(2)状语后置句;麋鹿在身边突然出现而眼睛不眨文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

4.下列对课文的分析与概括,不正确的一项是(A)

A.本文全篇有一条主线相贯,每节各有妙用。一、二节论治心,三、四节论养士,五、六节论审势,七、八节论守备,而全文都是围绕着为将的心术发挥,故题作“心术”。

B.作者认为,战争的正义性是决定战争胜负的关键。不义的战争,逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看是不利的;只有正义的战争,才能激发士气,只有士气旺盛,才能百战不殆。文段

研读 C.文章阐述了智和愚、理和势、忍和勇、静和动、长和短、尝(试)敌和自尝等众多对立因素的关系。对战争中的问题,作者从矛盾双方着眼去思索,并寻求解决的方法。

D.本文给人以跌宕顿挫之感,得力于文中大量整句的熟练运用。这些整句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且是极富哲理的警句,语言精练,内涵丰富,为文章增色不少。

解析:文章首节论治心;二、三、四节论养士;五、六节论审势;七节论阴长暴短,出奇制胜;最后一节论守备,要“无所顾,有所恃”。文段

研读 5.什么是“治心”?作者认为作为主将,应该具有怎样的心理品质?

答案:“治心”,就是提升心理修养。作者认为主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。文段

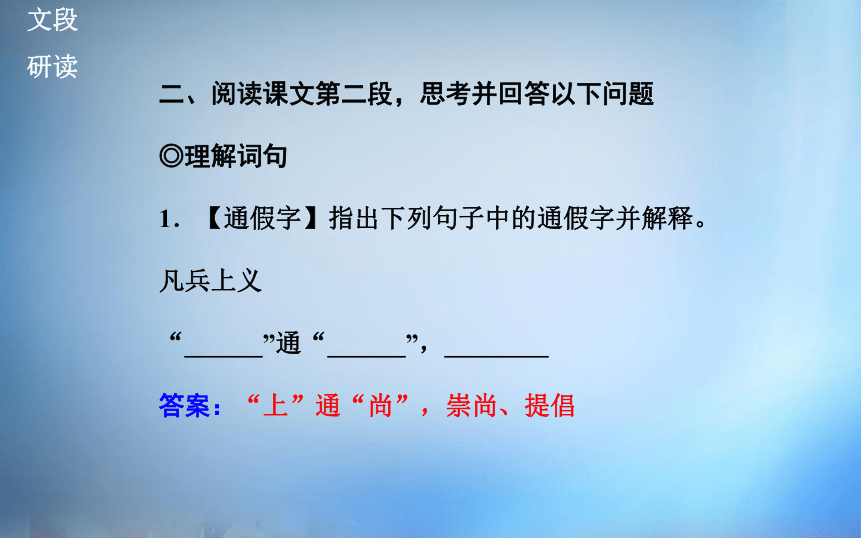

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

凡兵上义

“______”通“______”,________

答案:“上”通“尚”,崇尚、提倡文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)不义,虽利勿动

____________________

(2)夫惟义可以怒士

____________________

答案:(1)名词活用为动词,合乎正义 (2)使动用法,使……激愤文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

怒

①夫惟义可以怒士 ____________________

②故士常蓄其怒 ____________________

③怒而飞,其翼若垂天之云 ____________________

答案:怒:①动词,使……激愤 ②名词,愤怒 ③形容词,形容气势强盛,奋力文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

士以义怒

句式:____________________

译文:____________________

答案:被动句;士气因为正义被激愤文段

研读 5.什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”之说的?

答案:“上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依义而行,则可尽天下之大利。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)小挫益厉

“______”通“______”,________

(2)此黄帝之所以七十战而兵不殆也

“______”通“______”,________

答案:(1)“厉”通“励”,激励 (2)“殆”通“怠”,懈怠文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)谨烽燧 ____________________

(2)严斥堠 ____________________

(3)丰犒而优游之 ____________________

(4)而士不厌兵 ____________________

答案:(1)形容词活用为动词,小心对待 (2)形容词活用为动词,严肃对待 (3)使动用法,使……悠闲自在 (4)名词活用为动词,打仗文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

兵

①此黄帝之所以七十战而兵不殆也 ____________________

②凡兵上义 ____________________

③故古之贤将,能以兵尝敌 ____________________

④冠胄衣甲,据兵而寝 ____________________

答案:兵:①名词,士兵 ②名词,军事 ③名词,军队 ④名词,兵器文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

此黄帝之所以七十战而兵不殆也

句式:____________________

译文:____________________

答案:判断句;这就是黄帝七十次战斗士兵也不懈怠的原因文段

研读 ◎筛选概括

5.下列对课文的理解和分析,不正确的一项是(B)

A.作为将领的原则,应当首先修养心性。必须做到泰山在眼前崩塌而面不改色,麋鹿在身边奔突而不眨眼睛,然后才能够控制利害因素,才可以对付敌人。

B.作者认为,一切事情即使有利可图也不能行动,并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。文段

研读 C.当战争尚未发生的时候,要积蓄财力;当战争即将发生的时候,要培养战斗力;当战争已经打起来的时候,要培养士气;当战争已经取得胜利的时候,就要修养心性。

D.作者认为黄帝经历七十次战斗士兵也不懈怠的原因是使士兵们常常积蓄着怒气,使他们心中的欲望不能完全实现。

解析:原文说的是如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动,并非“一切事情即使有利可图也不能行动”。文段

研读 6.待战之道在于四养,请指出四养的方法,并思考四养中哪一个是最重要的?“养心”之道有何作用?

答案:四养即“养财”“养力”“养气”“养心”,“养财”的方法为“谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌”;“养力”的方法为“丰犒而优游之”;“养气”的方法为“小胜益急,小挫益厉”;“养心”的方法为“用人不尽其所欲为”。四养中“养心”最重要。“养心”能够培养和保持士兵积极的心态、高昂的斗志。文段

研读四、阅读课文第四段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【一词多义】解释下列加点词的含义。

委

①故士皆委己而听命 ____________________

②委身为贾人妇 ____________________

③与人期行,相委而去 ____________________

④动刀甚微,然已解,如土委地 ____________________

⑤黍稷委畴陇,农夫安所获 ____________________文段

研读 答案:委:①动词,托付 ②动词,托付 ③动词,丢下 ④动词,散落 ⑤动词,通“萎”,衰颓、枯萎

2.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

智则不可测,严则不可犯

句式:____________________

译文:____________________

答案:被动句;聪明就不能被揣测,严厉就不能被冒犯文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

3.下列各句分别编成四组,全都属于“调动士兵积极性”的做法的一项是(A)

①泰山崩于前而色不变 ②将战养其力,既战养其气

③小胜益急,小挫益厉 ④智则不可测,严则不可犯 ⑤怀其欲而不尽 ⑥用人不尽其所欲为

A.③⑤⑥ B.②④⑥

C.①②④ D.①③⑤文段

研读 4.下列对课文的概括和分析,不正确的一项是(C)

A.作为用兵策论,本文强调“治心”,即将帅的思想与军事素养。文章每节自成段落,各有中心,又有内在的联系,逻辑很严密。

B.本文分别从治心、上义、养心、智愚、审势、出奇等几个方面阐述了战争的战略策略思想,但也有“怀其欲而不尽”之类的封建权术。

C.凡是做将帅的只有使士兵变得更加愚蠢,这样自己才能号令严明,威严不可侵犯,如此士兵就都会把自身交给将领而听从命令。文段

研读 D.大凡做主帅的方法,要通晓事理、了解敌我双方的形势、知道控制时机。只有善于培养本领并且能保持自己力量的人,才能天下无敌。

5.作者认为临战之时的将领应该“智而严”,而士兵则应“愚”,你赞同这一观点吗?

答案:要求士兵应该绝对服从和无条件执行命令有合理的成分在内,但临战之时将智士愚并非完全利于作战,如遇突发情况,士兵无法灵活应对困难,只能坐以待毙。文段

研读五、阅读课文第五段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)而后可以动于险

____________________

(2)邓艾缒兵于穴中中

____________________

(3)故去就可以决

____________________文段

研读 答案:(1)形容词活用为名词,险要之处 (2)名词活用为动词,用绳索拴着往下放 (3)动词活用为名词,离开与靠近的决定,引申为前进与撤退的策略

2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

坐

①则百万之师可以坐缚 ____________________

②项王则受壁,置之坐上 ____________________

③副有罪,当相坐 ____________________文段

研读 ④扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹

____________________

⑤停车坐爱枫林晚 ____________________

⑥王曰:“何坐?”曰:“坐盗。” ____________________

答案:坐:①动词,坐着 ②通“座”,名词,座位 ③动词,株连受罚 ④副词,徒、空 ⑤连词,因为 ⑥动词,犯罪,定罪文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

而后可以动于险

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;然后才能够从危险的地方出兵文段

研读 ◎筛选概括

4.下列对课文的理解,不正确的一项是(C)

A.作为将领,应该有临危不惧、处变不惊的良好素质。惟其如此,才可以统率军队,谋求胜利。

B.调动士兵最好的方法是告诉他们正义,用正义激发他们,士兵就会一往直前,无畏无惧。

C.对待战争,战前要积蓄财力;战时要鼓励士气;战后要修养心性。要让士兵怀有不可满足的愿望。文段

研读 D.摸清敌情才能出动军队,要了解敌方的君主,了解敌方的将领,唯此才能够出兵于危险的地方。

答案:C项,“要让士兵怀有不可满足的愿望”应为“要让士兵怀有没有实现的愿望”。

5.第五、第六段讲了什么内容?第五段运用了怎样的论证方法?

答案:讲战时的用兵之道——知己(知理、知势、知节)知彼(知敌之主与将)。第五段运用了举例论证的方法。文段

研读六、阅读课文第六段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

小利小患不足以辱吾技也

____________________

答案:使动用法,使……受辱

2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

举

①知理而后可以举兵 ____________________文段

研读 ②举其一不计其十 ____________________

③今者薄暮,举网得鱼 ____________________

④举世无双 ____________________

⑤南取汉中,西举巴蜀 ____________________

⑥后刺史臣荣举臣秀才 ____________________

答案:举:①动词,发动 ②动词,抓住 ③动词,抬起 ④副词,全 ⑤动词,攻下、占领 ⑥动词,推举、推荐文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

无敌于天下

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;在天下无敌文段

研读 ◎筛选概括

4.下列句子分别编为四组,全都属于阐述“养士”的用兵之术的一组是(C)

①为将之道,当先治心 ②故一忍可以支百勇,一静可以制百动 ③夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战 ④小胜益急,小挫益厉 ⑤用人不尽其所欲为 ⑥善用兵者,使之无所顾,有所恃

A.①③⑤ B.②④⑥

C.③④⑤ D.④⑤⑥文段

研读 解析:①说的是“治心”的用兵之术,②说的是“审势”的用兵之术,⑥说的是“守备”的用兵之术。

5.为什么说“一忍可以支百勇,一静可以制百动”?

答案:在苏洵看来,忍,是飞跃之前的一步后退,是为了积蓄更多的力量和拓展更大的空间。所以必须有所舍弃,有所节制,以静制动,后发制人。文段

研读七、阅读课文第七段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)彼将不与吾校

“______”通“______”,________

(2)吾抗而暴之

“______”通“______”,________

答案:(1)“校”通“较”,较量 (2)“暴”通“曝”,暴露文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

兵有长短

古义:____________________

今义:长度;意外的灾祸、事故;是非,好坏

答案:长处和短处

3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)兵有长短

____________________文段

研读 (2)敌我一也

____________________

(3)吾抗而暴之

____________________

答案:(1)均为形容词活用为名词,长处;短处 (2)数词活用为动词,相同 (3)使动用法,使……暴露、显露文段

研读 4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

短

①兵有长短 ____________________

②况修短随化,终期于尽 ____________________

③目光短浅 ____________________

④卒使上官大夫短屈原于倾襄王 ____________________

答案:短:①名词,短处 ②形容词,短,与“长”相对 ③形容词,浅陋 ④动词,陷害、诋毁文段

研读 5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

使之狎而堕其中

句式:____________________

译文:____________________

答案:省略句;补充完整为“使之狎而堕(于)其中”,使敌人轻忽而陷入圈套中文段

研读 ◎筛选概括

6.下列句子分别编为四组,全都属于直接表现“心术”具体内容的一组是(B)

①用人不尽其所欲为 ②虽并天下,而士不厌兵 ③一战而胜,不可用矣 ④知理而后可以举兵 ⑤吾之所短,吾蔽而置之 ⑥使之无所顾、有所恃

A.①②⑤ B.①④⑥

C.③⑤⑥ D.②③④

解析:②讲“心术”的效果,③讲不注重“心术”的恶果,⑤是“出奇”战略所举的例子,都是间接表现。文段

研读 7.下列句子分别编为四组,全都属于苏洵阐述自己用兵之术的一组是(C)

①为将之道,当先治心 ②既战养其气,既胜养其心 ③邓艾缒兵于蜀中,非刘禅之庸 ④夫惟养技而自爱者,无敌于天下 ⑤兵有长短,敌我一也 ⑥知此者,可以将矣

A.①③⑤ B.②③⑥

C.①②④ D.④⑤⑥文段

研读 8.本段所言的长短之术,与前文哪一段有逻辑关系?

答案:与第六段有逻辑关系。第五段讲的是知己知彼百战不殆,这一段说的就是如何让对方无法做到知己知彼,甚至制造虚假现象误导对方,从而出奇制胜。文段

研读八、阅读课文第八段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

变色而却步

古义:____________________

今义:改变颜色

答案:改变脸色文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)无所顾,则知死之不足惜

____________________

(2)尺棰当猛虎

____________________

(3)知此者,可以将矣

____________________文段

研读 (4)冠胄衣甲,据兵而寝

____________________

(5)故善用兵者以形固

____________________

答案:(1)为动用法,为……死 (2)名词作状语,用一尺长的鞭子 (3)名词活用为动词,带兵 (4)均为名词活用为动词,戴;穿 (5)使动用法,使……牢固文段

研读3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)可以

①知此者,可以将矣 ____________________

②然后可以制利害 ____________________

(2)却

①变色而却步 ____________________

②后秦击赵者再,李牧连却之 ____________________

③却之不恭,受之有愧 ____________________文段

研读 答案:(1)可以:①表示可能或能够,可以 ②表示有某种用途,能够用它来

(2)却:①动词,退 ②动词,击退 ③动词,拒绝、排斥 ④动词,回头 ⑤动词,去掉 ⑥副词,表将要重复或继续,还、再文段

研读 4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

徒手遇蜥蜴,变色而却步,人之情也

句式:____________________

译文:____________________

答案:判断句;空着手遇上了蜥蜴,也会吓得面容变色而后退,这是人之常情文段

研读 ◎筛选概括

5.下列各句分别编为四组,全都说明作者主张用兵“心术”的一项是(C)

①知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷 ②见小利不动,见小患不避……夫然后可以支大利大患 ③兵有长短,敌我一也 ④吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中 ⑤故善用兵者以形固,夫能以形固,则力有余矣 ⑥冠胄衣甲,据兵而寝,则童子弯弓杀之矣

A.①③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.②④⑥

解析:①说为将须“知己”的好处,③说敌我互有优势劣势,⑥说无所恃的害处。文段

研读 6.下列对课文的理解和赏析,不正确的一项是(C)

A.文章以“为将之道,当先治心”为全篇纲领,先后提出多条用兵意见。全文层次分明,言简意赅,文笔洗练,又多用排比与对偶,增强了气势;而战例和设喻的插入,又增强了形象感和说服力。

B.文章蕴含了朴素辩证法思想,给人以深刻的启示。作者认为“凡兵上义”,正义的战争,才能激发士气,才能百战不殆;逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看,会弄到不可收拾的地步。文段

研读 C.作者认为,“兵有长短,敌我一也”,要想取得战争的胜利,为将者要避实击虚,用我方的长处,与敌人对抗,将我方的短处,隐蔽起来,使敌人心生疑虑而退却。

D.文章结尾,作者以生动的比喻说明了物质准备的重要性:手中有武器,遇到猛虎也敢斗;手中无武器,见了蜥蜴之类的小虫,也会吓得脸青眼黑,唯恐避之不及。

解析:C项与原文“吾之所短,吾抗而暴之,使之疑而却;吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中”意思不符。归纳

探究【上下求索】

本文在论证上具有怎样的特点?论证了哪些关系?请举例说明。

【探究结论】

答案:(示例)文章深入实际,阐释道理,以理服人,以朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。在文中,作者论述到一些关系,如:战争中的“义”和“利”的关系;战争与财、力、心、气的关系;战争的阴长和暴短的关系等。另外,文章还阐述了智与愚,理和势,忍和勇,静和动,尝敌和自尝等众多双方因素的关系。拓展

思维 人既然须有恃才无恐,那么,是否意味着“治心”“养心”都只是一句空话?真正的力量到底是源于可倚仗的外物还是内心?

我的观点:_______________________________________

答案:参考提示:可回答真正的力量源于内心,也可回答真正的力量源于可倚仗的外物,言之有理即可。课文

翻译 【为:动词,担任、作为。道:原则、方法。治心:指锻炼培养军事上的胆略、意志和吃苦的精神等。治,研究,这里指锻炼。心:心性。色:脸色。兴:突然出现。瞬:眨眼。可以:可以凭借。然后:这样以后。制利害:控制利害得失。制,掌握。待:对付。】课文

翻译 【凡:发语词,不译。兵:军事。上:通“尚”,崇尚、提倡。利:有利。动:行动。非:副词,并非、不是。害:危害。措:放置。怒:使动用法,使……激愤。与:动词,参与。】课文

翻译课文

翻译 【养:积蓄、蓄养。气:士气。谨、严:形容词活用为动词,小心对待;严肃对待。烽燧:烽火与烽烟,用于传递军情。斥堠:古代瞭望敌情的土堡,用于侦察、瞭望。所以:表示行为所凭借的方式、方法或依据,相当于“用来……的方法”。优游:悠闲自在。急:急迫。厉:发奋自厉。尽:完全实现。贪:追求。并:吞并、攻取。殆,通“怠”,懈怠。用:任用。】课文

翻译 【欲:应该。智:聪明。严:严厉。愚:愚钝,愚昧。测:揣测。犯:冒犯。委:托付。】课文

翻译课文

翻译 【险:形容词活用为名词,险要之处。缒:名词活用为动词,用绳索拴着往下放。固:副词,本来。侮:轻视、轻敌。尝:试探(虚实)。以敌自尝:用敌人(的反应)来衡量自己。去就:动词活用为名词,离开与靠近的决定,引申为前进与撤退的策略。】课文

翻译 【知理:明白道理。举兵:用兵、出兵。举,发动。知势:了解形势。知节:懂得节制。屈:理亏。沮:丧气。穷:困窘。动:动心。患:祸患。避:躲避、回避。辱:使动用法,使……受辱。技:技能、本领。此指军事才能。支:对付。制:控制。】课文

翻译课文

翻译 【长短:形容词活用为名词,长处;短处。一:数词活用为动词,相同。敢:谦词,冒昧。校:较量。蔽:隐藏。置:搁置、藏拙。强:偏要。角(jué):较量、争斗。抗:高,引申为突出地。暴:通“曝”,暴露。却:退却。阴:暗地里。狎:轻视、轻忽。堕:陷入。术:方法、策略。】课文

翻译课文

翻译 【顾:顾忌。恃:依靠。死:为动用法,为……死。尺棰(chuí):名词作状语,用一尺长的鞭子。棰:鞭子。当:对着、面对。操击:挥鞭打击。徒手:空手。却:退却。袒裼(xī):裸露身子,露出手臂。乌获:人名,秦国大力士。冠胄衣甲:戴着头盔,身穿铁甲。冠,衣:均名词用作动词,戴;穿。据:靠着、枕着。童子:小孩。以形固:依靠形势来巩固自己的阵势。固:使动用法,使……牢固。】

锻 炼 思 维整体

感知◆?背景链接

北宋中期,国势日衰,民族矛盾十分严重,来自西夏、契丹的侵略气焰日益嚣张。为求苟安,宋每年都得向契丹、西夏纳币输帛,极大地削弱了国力,带来了无穷的祸患。针对这种情况,苏洵花了很大精力研究古今兵法和战例,《权书》十篇就是他系统研究战略战术问题的军事专著,本文是其中一篇。整体

感知◆?文脉梳理文段

研读一、阅读课文第一段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

然后可以制利害

古义:____________________

今义:助动词,表示可能或能够

答案:可以用来文段

研读 2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

色

①泰山崩于前而色不变 ____________________

②秋水共长天一色 ____________________

③耳目欲极声色之好 ____________________

④两峰秀色,俱可手揽 ____________________

答案:色:①名词,脸色、表情 ②名词,颜色 ③名词,女色 ④名词,景色文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

(1)泰山崩于前而色不变

句式:____________________

译文:____________________

(2)麋鹿兴于左而目不瞬

句式:____________________

译文:____________________

答案:(1)状语后置句;泰山在眼前崩塌而脸色不改变

(2)状语后置句;麋鹿在身边突然出现而眼睛不眨文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

4.下列对课文的分析与概括,不正确的一项是(A)

A.本文全篇有一条主线相贯,每节各有妙用。一、二节论治心,三、四节论养士,五、六节论审势,七、八节论守备,而全文都是围绕着为将的心术发挥,故题作“心术”。

B.作者认为,战争的正义性是决定战争胜负的关键。不义的战争,逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看是不利的;只有正义的战争,才能激发士气,只有士气旺盛,才能百战不殆。文段

研读 C.文章阐述了智和愚、理和势、忍和勇、静和动、长和短、尝(试)敌和自尝等众多对立因素的关系。对战争中的问题,作者从矛盾双方着眼去思索,并寻求解决的方法。

D.本文给人以跌宕顿挫之感,得力于文中大量整句的熟练运用。这些整句,不仅音韵铿锵,气势不凡,而且是极富哲理的警句,语言精练,内涵丰富,为文章增色不少。

解析:文章首节论治心;二、三、四节论养士;五、六节论审势;七节论阴长暴短,出奇制胜;最后一节论守备,要“无所顾,有所恃”。文段

研读 5.什么是“治心”?作者认为作为主将,应该具有怎样的心理品质?

答案:“治心”,就是提升心理修养。作者认为主将的心理品质最重要的有二:第一,超人的镇定,临大事而不乱,“泰山崩于前而色不变”;第二,极度的沉静,能有效地排除一切干扰,“麋鹿兴于左而目不瞬”。能如此,就能把握利害得失,能够抵御敌人。文段

研读二、阅读课文第二段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

凡兵上义

“______”通“______”,________

答案:“上”通“尚”,崇尚、提倡文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)不义,虽利勿动

____________________

(2)夫惟义可以怒士

____________________

答案:(1)名词活用为动词,合乎正义 (2)使动用法,使……激愤文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

怒

①夫惟义可以怒士 ____________________

②故士常蓄其怒 ____________________

③怒而飞,其翼若垂天之云 ____________________

答案:怒:①动词,使……激愤 ②名词,愤怒 ③形容词,形容气势强盛,奋力文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

士以义怒

句式:____________________

译文:____________________

答案:被动句;士气因为正义被激愤文段

研读 5.什么是“上义”?你是怎样看待苏洵的“上义”之说的?

答案:“上义”就是崇尚正义,“不义,虽利勿动”,把正义性作为军事行动的准则。苏洵是从利的目的性出发提出尚义原则的,因为背义逐利的战争只能获得一时之利,最终将弄到“不可措手足”的地步,那就大不利了。依义而行,则可尽天下之大利。文段

研读三、阅读课文第三段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)小挫益厉

“______”通“______”,________

(2)此黄帝之所以七十战而兵不殆也

“______”通“______”,________

答案:(1)“厉”通“励”,激励 (2)“殆”通“怠”,懈怠文段

研读 2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)谨烽燧 ____________________

(2)严斥堠 ____________________

(3)丰犒而优游之 ____________________

(4)而士不厌兵 ____________________

答案:(1)形容词活用为动词,小心对待 (2)形容词活用为动词,严肃对待 (3)使动用法,使……悠闲自在 (4)名词活用为动词,打仗文段

研读 3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

兵

①此黄帝之所以七十战而兵不殆也 ____________________

②凡兵上义 ____________________

③故古之贤将,能以兵尝敌 ____________________

④冠胄衣甲,据兵而寝 ____________________

答案:兵:①名词,士兵 ②名词,军事 ③名词,军队 ④名词,兵器文段

研读4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

此黄帝之所以七十战而兵不殆也

句式:____________________

译文:____________________

答案:判断句;这就是黄帝七十次战斗士兵也不懈怠的原因文段

研读 ◎筛选概括

5.下列对课文的理解和分析,不正确的一项是(B)

A.作为将领的原则,应当首先修养心性。必须做到泰山在眼前崩塌而面不改色,麋鹿在身边奔突而不眨眼睛,然后才能够控制利害因素,才可以对付敌人。

B.作者认为,一切事情即使有利可图也不能行动,并非一动就有危害,而是因为后来将有不能应付的事情发生。文段

研读 C.当战争尚未发生的时候,要积蓄财力;当战争即将发生的时候,要培养战斗力;当战争已经打起来的时候,要培养士气;当战争已经取得胜利的时候,就要修养心性。

D.作者认为黄帝经历七十次战斗士兵也不懈怠的原因是使士兵们常常积蓄着怒气,使他们心中的欲望不能完全实现。

解析:原文说的是如果不合乎正义,即使有利可图也不要行动,并非“一切事情即使有利可图也不能行动”。文段

研读 6.待战之道在于四养,请指出四养的方法,并思考四养中哪一个是最重要的?“养心”之道有何作用?

答案:四养即“养财”“养力”“养气”“养心”,“养财”的方法为“谨烽燧,严斥堠,使耕者无所顾忌”;“养力”的方法为“丰犒而优游之”;“养气”的方法为“小胜益急,小挫益厉”;“养心”的方法为“用人不尽其所欲为”。四养中“养心”最重要。“养心”能够培养和保持士兵积极的心态、高昂的斗志。文段

研读四、阅读课文第四段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【一词多义】解释下列加点词的含义。

委

①故士皆委己而听命 ____________________

②委身为贾人妇 ____________________

③与人期行,相委而去 ____________________

④动刀甚微,然已解,如土委地 ____________________

⑤黍稷委畴陇,农夫安所获 ____________________文段

研读 答案:委:①动词,托付 ②动词,托付 ③动词,丢下 ④动词,散落 ⑤动词,通“萎”,衰颓、枯萎

2.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

智则不可测,严则不可犯

句式:____________________

译文:____________________

答案:被动句;聪明就不能被揣测,严厉就不能被冒犯文段

研读文段

研读 ◎筛选概括

3.下列各句分别编成四组,全都属于“调动士兵积极性”的做法的一项是(A)

①泰山崩于前而色不变 ②将战养其力,既战养其气

③小胜益急,小挫益厉 ④智则不可测,严则不可犯 ⑤怀其欲而不尽 ⑥用人不尽其所欲为

A.③⑤⑥ B.②④⑥

C.①②④ D.①③⑤文段

研读 4.下列对课文的概括和分析,不正确的一项是(C)

A.作为用兵策论,本文强调“治心”,即将帅的思想与军事素养。文章每节自成段落,各有中心,又有内在的联系,逻辑很严密。

B.本文分别从治心、上义、养心、智愚、审势、出奇等几个方面阐述了战争的战略策略思想,但也有“怀其欲而不尽”之类的封建权术。

C.凡是做将帅的只有使士兵变得更加愚蠢,这样自己才能号令严明,威严不可侵犯,如此士兵就都会把自身交给将领而听从命令。文段

研读 D.大凡做主帅的方法,要通晓事理、了解敌我双方的形势、知道控制时机。只有善于培养本领并且能保持自己力量的人,才能天下无敌。

5.作者认为临战之时的将领应该“智而严”,而士兵则应“愚”,你赞同这一观点吗?

答案:要求士兵应该绝对服从和无条件执行命令有合理的成分在内,但临战之时将智士愚并非完全利于作战,如遇突发情况,士兵无法灵活应对困难,只能坐以待毙。文段

研读五、阅读课文第五段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)而后可以动于险

____________________

(2)邓艾缒兵于穴中中

____________________

(3)故去就可以决

____________________文段

研读 答案:(1)形容词活用为名词,险要之处 (2)名词活用为动词,用绳索拴着往下放 (3)动词活用为名词,离开与靠近的决定,引申为前进与撤退的策略

2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

坐

①则百万之师可以坐缚 ____________________

②项王则受壁,置之坐上 ____________________

③副有罪,当相坐 ____________________文段

研读 ④扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹

____________________

⑤停车坐爱枫林晚 ____________________

⑥王曰:“何坐?”曰:“坐盗。” ____________________

答案:坐:①动词,坐着 ②通“座”,名词,座位 ③动词,株连受罚 ④副词,徒、空 ⑤连词,因为 ⑥动词,犯罪,定罪文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

而后可以动于险

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;然后才能够从危险的地方出兵文段

研读 ◎筛选概括

4.下列对课文的理解,不正确的一项是(C)

A.作为将领,应该有临危不惧、处变不惊的良好素质。惟其如此,才可以统率军队,谋求胜利。

B.调动士兵最好的方法是告诉他们正义,用正义激发他们,士兵就会一往直前,无畏无惧。

C.对待战争,战前要积蓄财力;战时要鼓励士气;战后要修养心性。要让士兵怀有不可满足的愿望。文段

研读 D.摸清敌情才能出动军队,要了解敌方的君主,了解敌方的将领,唯此才能够出兵于危险的地方。

答案:C项,“要让士兵怀有不可满足的愿望”应为“要让士兵怀有没有实现的愿望”。

5.第五、第六段讲了什么内容?第五段运用了怎样的论证方法?

答案:讲战时的用兵之道——知己(知理、知势、知节)知彼(知敌之主与将)。第五段运用了举例论证的方法。文段

研读六、阅读课文第六段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

小利小患不足以辱吾技也

____________________

答案:使动用法,使……受辱

2.【一词多义】解释下列加点词的含义。

举

①知理而后可以举兵 ____________________文段

研读 ②举其一不计其十 ____________________

③今者薄暮,举网得鱼 ____________________

④举世无双 ____________________

⑤南取汉中,西举巴蜀 ____________________

⑥后刺史臣荣举臣秀才 ____________________

答案:举:①动词,发动 ②动词,抓住 ③动词,抬起 ④副词,全 ⑤动词,攻下、占领 ⑥动词,推举、推荐文段

研读3.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

无敌于天下

句式:____________________

译文:____________________

答案:状语后置句;在天下无敌文段

研读 ◎筛选概括

4.下列句子分别编为四组,全都属于阐述“养士”的用兵之术的一组是(C)

①为将之道,当先治心 ②故一忍可以支百勇,一静可以制百动 ③夫惟义可以怒士,士以义怒,可与百战 ④小胜益急,小挫益厉 ⑤用人不尽其所欲为 ⑥善用兵者,使之无所顾,有所恃

A.①③⑤ B.②④⑥

C.③④⑤ D.④⑤⑥文段

研读 解析:①说的是“治心”的用兵之术,②说的是“审势”的用兵之术,⑥说的是“守备”的用兵之术。

5.为什么说“一忍可以支百勇,一静可以制百动”?

答案:在苏洵看来,忍,是飞跃之前的一步后退,是为了积蓄更多的力量和拓展更大的空间。所以必须有所舍弃,有所节制,以静制动,后发制人。文段

研读七、阅读课文第七段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【通假字】指出下列句子中的通假字并解释。

(1)彼将不与吾校

“______”通“______”,________

(2)吾抗而暴之

“______”通“______”,________

答案:(1)“校”通“较”,较量 (2)“暴”通“曝”,暴露文段

研读2.【古今异义】解释下列加点词的古义。

兵有长短

古义:____________________

今义:长度;意外的灾祸、事故;是非,好坏

答案:长处和短处

3.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)兵有长短

____________________文段

研读 (2)敌我一也

____________________

(3)吾抗而暴之

____________________

答案:(1)均为形容词活用为名词,长处;短处 (2)数词活用为动词,相同 (3)使动用法,使……暴露、显露文段

研读 4.【一词多义】解释下列加点词的含义。

短

①兵有长短 ____________________

②况修短随化,终期于尽 ____________________

③目光短浅 ____________________

④卒使上官大夫短屈原于倾襄王 ____________________

答案:短:①名词,短处 ②形容词,短,与“长”相对 ③形容词,浅陋 ④动词,陷害、诋毁文段

研读 5.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

使之狎而堕其中

句式:____________________

译文:____________________

答案:省略句;补充完整为“使之狎而堕(于)其中”,使敌人轻忽而陷入圈套中文段

研读 ◎筛选概括

6.下列句子分别编为四组,全都属于直接表现“心术”具体内容的一组是(B)

①用人不尽其所欲为 ②虽并天下,而士不厌兵 ③一战而胜,不可用矣 ④知理而后可以举兵 ⑤吾之所短,吾蔽而置之 ⑥使之无所顾、有所恃

A.①②⑤ B.①④⑥

C.③⑤⑥ D.②③④

解析:②讲“心术”的效果,③讲不注重“心术”的恶果,⑤是“出奇”战略所举的例子,都是间接表现。文段

研读 7.下列句子分别编为四组,全都属于苏洵阐述自己用兵之术的一组是(C)

①为将之道,当先治心 ②既战养其气,既胜养其心 ③邓艾缒兵于蜀中,非刘禅之庸 ④夫惟养技而自爱者,无敌于天下 ⑤兵有长短,敌我一也 ⑥知此者,可以将矣

A.①③⑤ B.②③⑥

C.①②④ D.④⑤⑥文段

研读 8.本段所言的长短之术,与前文哪一段有逻辑关系?

答案:与第六段有逻辑关系。第五段讲的是知己知彼百战不殆,这一段说的就是如何让对方无法做到知己知彼,甚至制造虚假现象误导对方,从而出奇制胜。文段

研读八、阅读课文第八段,思考并回答以下问题

◎理解词句

1.【古今异义】解释下列加点词的古义。

变色而却步

古义:____________________

今义:改变颜色

答案:改变脸色文段

研读2.【词类活用】指出下列加点词的活用现象。

(1)无所顾,则知死之不足惜

____________________

(2)尺棰当猛虎

____________________

(3)知此者,可以将矣

____________________文段

研读 (4)冠胄衣甲,据兵而寝

____________________

(5)故善用兵者以形固

____________________

答案:(1)为动用法,为……死 (2)名词作状语,用一尺长的鞭子 (3)名词活用为动词,带兵 (4)均为名词活用为动词,戴;穿 (5)使动用法,使……牢固文段

研读3.【一词多义】解释下列加点词的含义。

(1)可以

①知此者,可以将矣 ____________________

②然后可以制利害 ____________________

(2)却

①变色而却步 ____________________

②后秦击赵者再,李牧连却之 ____________________

③却之不恭,受之有愧 ____________________文段

研读 答案:(1)可以:①表示可能或能够,可以 ②表示有某种用途,能够用它来

(2)却:①动词,退 ②动词,击退 ③动词,拒绝、排斥 ④动词,回头 ⑤动词,去掉 ⑥副词,表将要重复或继续,还、再文段

研读 4.【文言句式】指出下列句式特点并翻译。

徒手遇蜥蜴,变色而却步,人之情也

句式:____________________

译文:____________________

答案:判断句;空着手遇上了蜥蜴,也会吓得面容变色而后退,这是人之常情文段

研读 ◎筛选概括

5.下列各句分别编为四组,全都说明作者主张用兵“心术”的一项是(C)

①知理则不屈,知势则不沮,知节则不穷 ②见小利不动,见小患不避……夫然后可以支大利大患 ③兵有长短,敌我一也 ④吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中 ⑤故善用兵者以形固,夫能以形固,则力有余矣 ⑥冠胄衣甲,据兵而寝,则童子弯弓杀之矣

A.①③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.②④⑥

解析:①说为将须“知己”的好处,③说敌我互有优势劣势,⑥说无所恃的害处。文段

研读 6.下列对课文的理解和赏析,不正确的一项是(C)

A.文章以“为将之道,当先治心”为全篇纲领,先后提出多条用兵意见。全文层次分明,言简意赅,文笔洗练,又多用排比与对偶,增强了气势;而战例和设喻的插入,又增强了形象感和说服力。

B.文章蕴含了朴素辩证法思想,给人以深刻的启示。作者认为“凡兵上义”,正义的战争,才能激发士气,才能百战不殆;逐“利”的战争,即使一时不为所害,但从长远看,会弄到不可收拾的地步。文段

研读 C.作者认为,“兵有长短,敌我一也”,要想取得战争的胜利,为将者要避实击虚,用我方的长处,与敌人对抗,将我方的短处,隐蔽起来,使敌人心生疑虑而退却。

D.文章结尾,作者以生动的比喻说明了物质准备的重要性:手中有武器,遇到猛虎也敢斗;手中无武器,见了蜥蜴之类的小虫,也会吓得脸青眼黑,唯恐避之不及。

解析:C项与原文“吾之所短,吾抗而暴之,使之疑而却;吾之所长,吾阴而养之,使之狎而堕其中”意思不符。归纳

探究【上下求索】

本文在论证上具有怎样的特点?论证了哪些关系?请举例说明。

【探究结论】

答案:(示例)文章深入实际,阐释道理,以理服人,以朴素辩证法思想的光辉,给人以深刻的启示。在文中,作者论述到一些关系,如:战争中的“义”和“利”的关系;战争与财、力、心、气的关系;战争的阴长和暴短的关系等。另外,文章还阐述了智与愚,理和势,忍和勇,静和动,尝敌和自尝等众多双方因素的关系。拓展

思维 人既然须有恃才无恐,那么,是否意味着“治心”“养心”都只是一句空话?真正的力量到底是源于可倚仗的外物还是内心?

我的观点:_______________________________________

答案:参考提示:可回答真正的力量源于内心,也可回答真正的力量源于可倚仗的外物,言之有理即可。课文

翻译 【为:动词,担任、作为。道:原则、方法。治心:指锻炼培养军事上的胆略、意志和吃苦的精神等。治,研究,这里指锻炼。心:心性。色:脸色。兴:突然出现。瞬:眨眼。可以:可以凭借。然后:这样以后。制利害:控制利害得失。制,掌握。待:对付。】课文

翻译 【凡:发语词,不译。兵:军事。上:通“尚”,崇尚、提倡。利:有利。动:行动。非:副词,并非、不是。害:危害。措:放置。怒:使动用法,使……激愤。与:动词,参与。】课文

翻译课文

翻译 【养:积蓄、蓄养。气:士气。谨、严:形容词活用为动词,小心对待;严肃对待。烽燧:烽火与烽烟,用于传递军情。斥堠:古代瞭望敌情的土堡,用于侦察、瞭望。所以:表示行为所凭借的方式、方法或依据,相当于“用来……的方法”。优游:悠闲自在。急:急迫。厉:发奋自厉。尽:完全实现。贪:追求。并:吞并、攻取。殆,通“怠”,懈怠。用:任用。】课文

翻译 【欲:应该。智:聪明。严:严厉。愚:愚钝,愚昧。测:揣测。犯:冒犯。委:托付。】课文

翻译课文

翻译 【险:形容词活用为名词,险要之处。缒:名词活用为动词,用绳索拴着往下放。固:副词,本来。侮:轻视、轻敌。尝:试探(虚实)。以敌自尝:用敌人(的反应)来衡量自己。去就:动词活用为名词,离开与靠近的决定,引申为前进与撤退的策略。】课文

翻译 【知理:明白道理。举兵:用兵、出兵。举,发动。知势:了解形势。知节:懂得节制。屈:理亏。沮:丧气。穷:困窘。动:动心。患:祸患。避:躲避、回避。辱:使动用法,使……受辱。技:技能、本领。此指军事才能。支:对付。制:控制。】课文

翻译课文

翻译 【长短:形容词活用为名词,长处;短处。一:数词活用为动词,相同。敢:谦词,冒昧。校:较量。蔽:隐藏。置:搁置、藏拙。强:偏要。角(jué):较量、争斗。抗:高,引申为突出地。暴:通“曝”,暴露。却:退却。阴:暗地里。狎:轻视、轻忽。堕:陷入。术:方法、策略。】课文

翻译课文

翻译 【顾:顾忌。恃:依靠。死:为动用法,为……死。尺棰(chuí):名词作状语,用一尺长的鞭子。棰:鞭子。当:对着、面对。操击:挥鞭打击。徒手:空手。却:退却。袒裼(xī):裸露身子,露出手臂。乌获:人名,秦国大力士。冠胄衣甲:戴着头盔,身穿铁甲。冠,衣:均名词用作动词,戴;穿。据:靠着、枕着。童子:小孩。以形固:依靠形势来巩固自己的阵势。固:使动用法,使……牢固。】