20. 兴贤 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件38张PPT。20 兴 贤第五单元第五单元古诗品韵

孤 桐

王安石

天质自森林,

孤高几百寻。

凌霄不屈己,

得地本虚心。

岁老根弥壮,

阳骄叶更阴。

明时思解愠,

愿斫五弦琴。第五单元【赏析】 王安石任北宋神宗的宰相,力主改革,推行新法,虽遭遇到很大的阻力,仍然锐意改革,毫不犹豫,坚决推行新法。在这种背景下,王安石写了这首诗。首联写孤桐的特征,靠环境和自己的努力,长得高大挺拔;第二联写孤桐正直伟岸,中空虚心;第三联“岁老根弥壮,阳骄叶更阴”依旧继续写孤桐的特征,在阳光照射下,孤桐更茂盛强壮,树阴更浓。这三联都是描写孤桐形象的。而第四联“明时思解愠,愿斫五弦琴”,则是写孤桐的理想和抱负的。这是一首借物言志的诗,是诗人表明立志改革决心的宣言书。以形象的孤桐自喻,给人以坚定亲近之感,令人赞佩,崇敬之心油然而生。第五单元【思考】 这首诗采用了怎样的表现手法?表达了诗人怎样的情感?

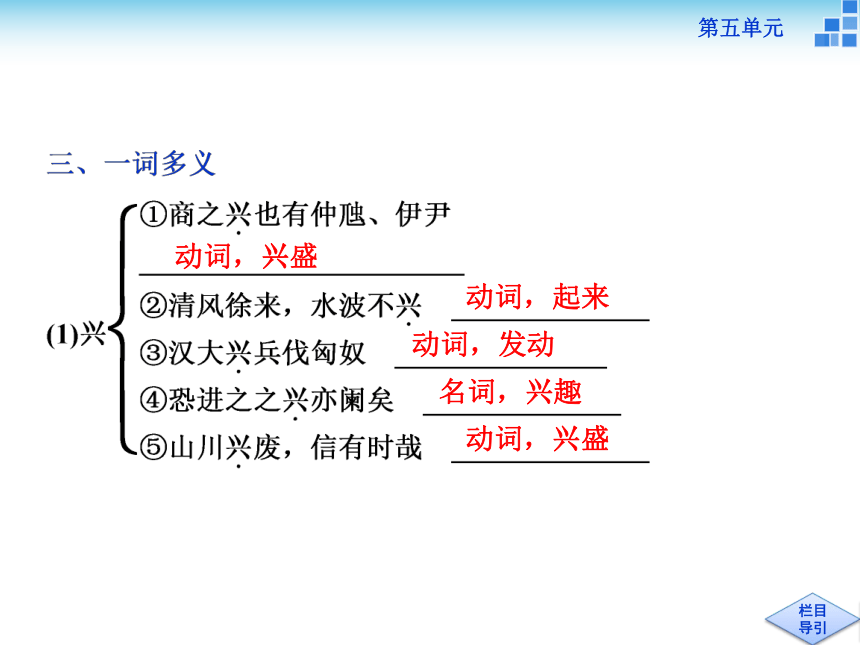

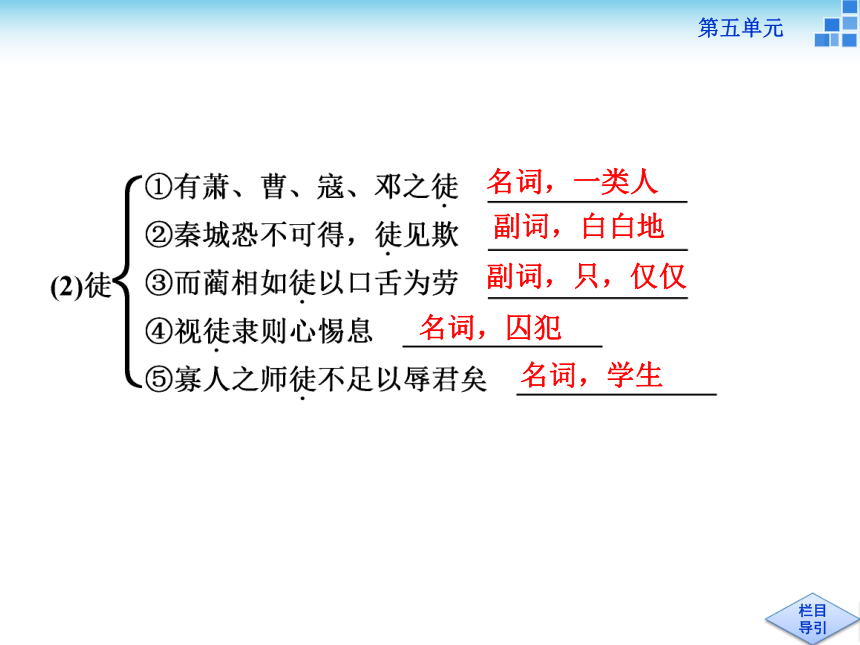

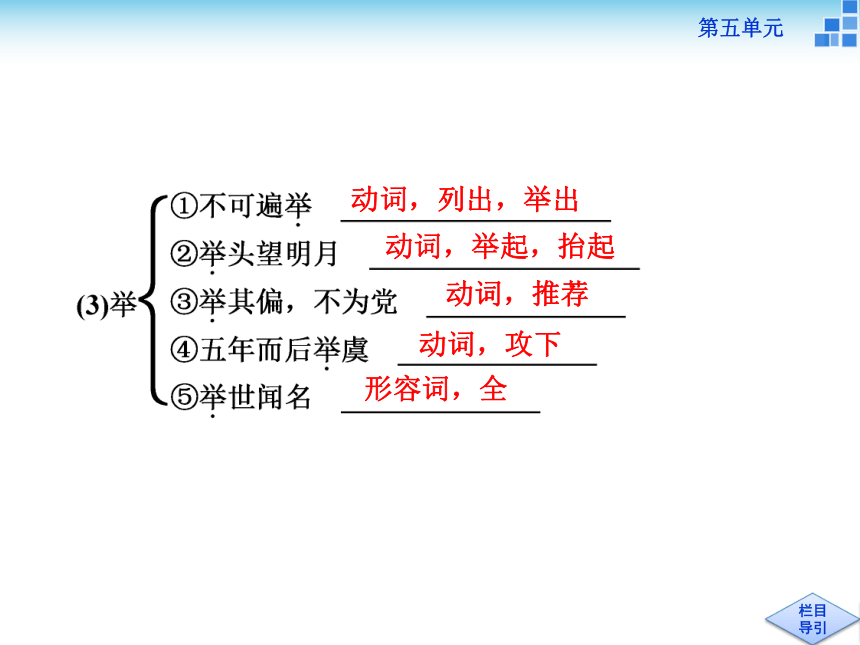

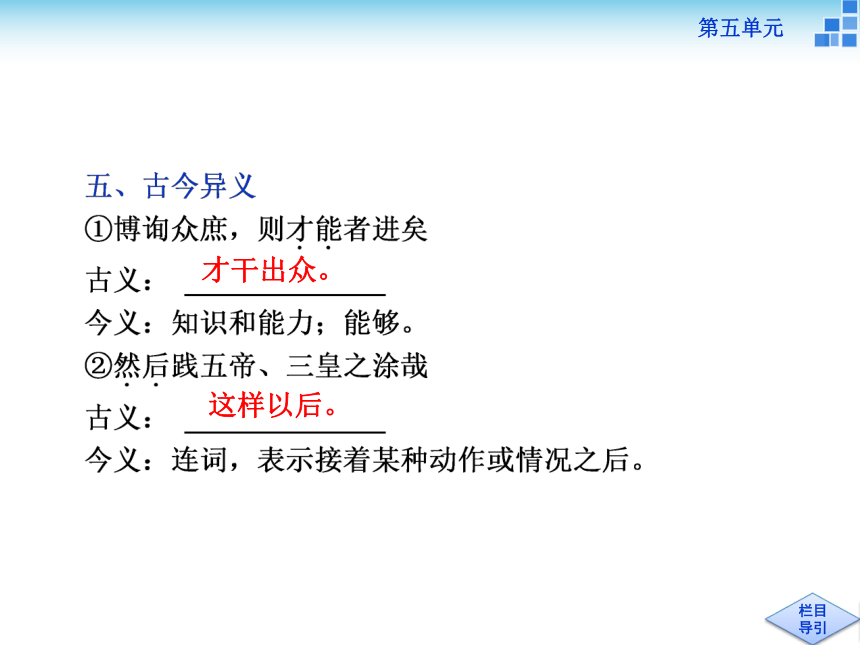

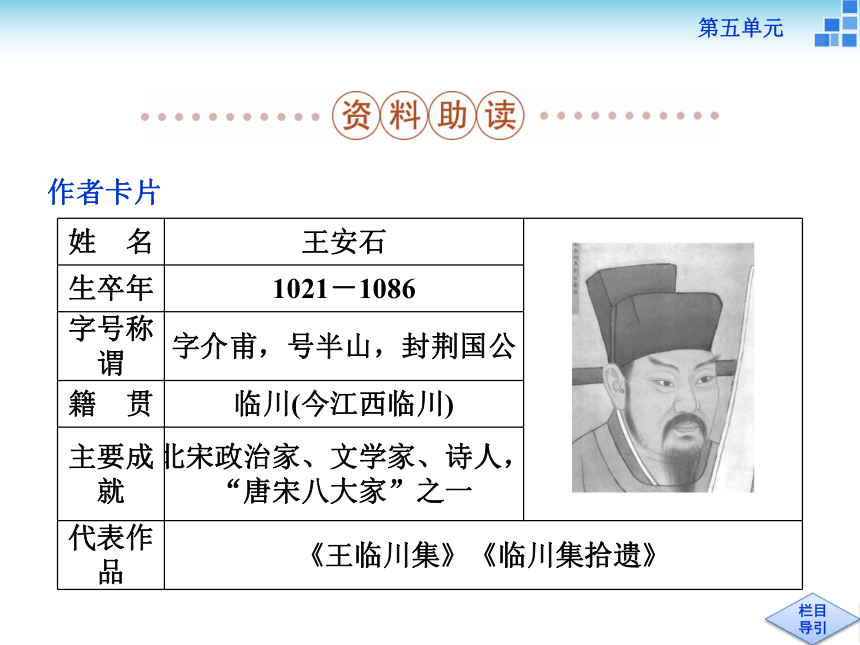

【提示】 画线部分为思考答案。涂,同“途”,指治世的境界动词,兴盛动词,起来动词,发动名词,兴趣动词,兴盛名词,一类人副词,白白地副词,只,仅仅名词,囚犯名词,学生动词,列出,举出动词,举起,抬起动词,推荐动词,攻下形容词,全形容词活用作名词,贤人,能人形容词活用作动词,亲近,远离才干出众。这样以后。作者卡片[写作背景]

仁宗庆历年间有庞大的军队,但百万大军缺乏严格的训练,养成了骄堕习气,而战事不断,多以宋军败北而告终。真宗景德元年,宋与契丹订立了屈辱的“澶渊之盟”。北宋存在大量冗官、冗兵,政治腐败极深。神宗即位后为了改变国家积贫积弱的局面,他把希望寄托在王安石变法上。变法触及社会的方方面面,特别是触及官场的腐败、用人体制,在统治阶级内部引起轩然大波,最终导致变法的失败。但有一点是明确的,在封建时代,任贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是关系到国家兴衰治乱的关键。王安石在《兴贤》中提出的“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的观点是值得肯定的。1.“兴贤”与国家的兴衰有何联系?

[我的理解] 王安石作为北宋时期著名的政治家、思想家,提出变法主张,要求改变现状,实行新政,有远大的抱负。要使新法得以顺利执行,必须起用一批德才兼备的贤士,而且变法会涉及社会的多方面,特别是触及官场的腐败和用人体制,如果朝廷能够广开贤路,招揽英才,君王能任贤使能,虚心纳谏,那么国家兴邦就有希望。如果有贤不用,必将导致国家衰亡。2.本文是怎么论证为什么要“兴贤”的?

[我的理解] 文章开门见山,提出“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”,然后采用了正反对比的论证,反复从正面论证了兴贤则昌,又从反面说明了反之则亡的道理。在理论论证的基础上,作者采用举例论证,列举了历史上兴贤则国昌的事实,以古证今,说明了兴贤的重要性。3.文章第二段提出了哪些“兴贤”的方法?

[我的理解] 作者认为,“兴贤”可以采用这样的方法:广泛地征求众人的意见,不要有忌讳的事情,不亲近小人,不墨守成规,不挑别人的小毛病。也就是文章所说:“博询众庶,则才能者进矣;不有忌讳,则谠直之路开矣;不迩小人,则谗谀者自远矣;不拘文牵俗,则守职者辨治矣;不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。”1.结构严谨,论据充分

本文结构完整,浑然一体。开篇提出中心论点,为概括论说,然后从历史和现实两个角度论证。当引用史实作为论据时,先后举了商、周、两汉的兴衰作对比论证,并且用人人皆知的具体人物和事例,然后说到李唐,又用自己的话予以论证,论证了兴贤的重要性。第二段开头几句先承接上文,点明借古喻今之意,再推开论述,可谓论述得十分谨严又有力。2.句式整齐,语气有力

本文或用对举,或用排比,语句整齐匀称又有气势,体现了一种和谐美。例如文中作者用了几个“不……则……”,这样的句子构成排比句式,建议君主广开言路,举贤任能,充分发挥贤能的作用。既深入地完成了对观点的阐释,又有着极强的语言气势。王安石是我国北宋时期著名的改革家,他为人刚正,议事敢于坚持己见,不随声附和;变法能认定目标,百折不回头,人称“拗相公”。他身居宰相高位,仍清廉自守。“苏门四学士”之一的黄庭坚,盛赞他“视富贵如浮云,不溺于财利声色”,是“世之伟人”;就是他的政敌司马光,也不得不承认“其人素有德行,平生行止无污点”。“人才”问题是王安石十分重视的问题。他在《上仁宗皇帝言事书》中,以大量的篇幅谈了人才问题,制定了一系列关于人才的教育培养、选拔和使用的原则和措施。在《上时政书》中,又对“变法”提出了“大明法度”和“众建贤才”的指导方针,并把它们提到封建统治能否巩固和维持的高度来加以认识。在本文中,作者也从国家繁荣、长治久安的角度提出了兴贤任能的重要性。[适用话题]

访王安石

朱正安

他依然如我想象中的那样,气宇轩昂,

从容不迫。朝服和官帽穿戴得整整齐齐,

左手置于怀前,右臂舒开,额头微微上扬,

大有一种运筹帷幄、踌躇满志的气度。只

是,我好像看出他的眉宇间似乎透着一种忧郁,或者说是一种怨愤。我问他为什么,他默然不语。王安石的这座塑像就坐落于古之临川今之江西省抚州市内的王安石纪念馆的院里。院不大,却是楼、台、亭、阁、木榭、碑廊一应俱全。院内,绿树怀抱,繁花似锦,曲径通幽,是典型的江南宋式府第门楣。塑像就矗立在展馆之前。馆内展出了介绍王荆公生平的许多珍贵资料。所以我想,这位当年政治上的失败者,如今依然为后人所推崇,也该在九泉之下含笑瞑目矣。可是,他为什么眉宇不展、郁郁寡欢呢?

也难怪,一位胸怀大志、有着经天纬地之才、也曾叱咤风云的人物,最后竟被赶到半山(金陵至钟山之半道,故名

半山)闲居,弄得“其宅仅蔽风雨,不设墙垣”的地步,放谁也是难消不平之气的。王安石当年倡导“变风俗,立法度”,其目的只是要整顿当时的“贪鄙苟得”、腐败因循的政治局面,为的都是宋朝的江山和百姓。殊不知世上的改革从来都是充满着艰难险阻的,所以他就无法避免两度拜相,两度罢相,最后被逐出朝廷的命运。其实这种结局已经不错了,这跟宋神宗对他有好感有关,古往今来的改革者有几个比这还好点儿下场的?有专家认为,王安石变法的失败,其中一个重大的因素是用人不当,如张舜民《哀王荆公》中所说“哭一声唯有弟,故时宾客合如何?”“今日江湖从学者,人人讳道是门生”,这恐怕是王安石生前所料不及的。以我之见,更重要的原因怕是时机不成熟。当时,不但在政治上有司马光一伙专门与他作对,而且在思想领域还有以程颢、程颐为首创立的北宋理学体系,这是比政治势力更难对付的。这可以从我国改革开放初期得到佐证:小岗村的几个农民就因为吃不饱肚子想闹分田到户,不也是把脑袋别在裤腰上不过我想,这位大改革家完全可以开颜一笑了,因为在他之后,中国的改革就从来没有停止过,社会也正是在这种断断续续、艰难险阻的改革中不断前行的。的吗?

好在王安石既是一位杰出的政治家,又是一位天才的文学家。他在政治上失意之后,就时常跨马骑驴出游山林,忘情山水。虽然寂寞,如他在《半山春晚即事》中说的“春风取花去,酬我以清阴”,“惟有北山鸟,经过遗好音”,内心很寂寞,不是滋味,却毕竟给后人留下了丰富的精神食粮,当之无愧地跻身唐宋八大家之列,同时也为临川人、为华夏子孙赢来了骄傲,不愧为天之骄子。尤其是他的诗,他的近体诗,晚年之作大大胜于早年,在宋诗之中可说是数一数二的,如《艇斋诗话》所言:“绝句之妙,唐则杜牧之,本朝则荆公,此二人而已。”可见,人生得失,不必强求,就凭这,介甫先生,你也该含笑九泉矣。

据说,离抚州不远,在如今的东乡县上池瑶田村(原属临川),是王安石的故里,那里还有不少与王安石有关的旧迹,如荆公山、荆公陂、荆公桥、半山书院等,可惜我无缘凭吊,只得留下一点遗憾了。【赏评】 这是一篇凭吊王安石的记游散文。文章由纪念馆里王安石雕像的神态写起,紧扣其“眉宇间似乎透着一种忧郁”展开,推想他矢志改革却无功而退的人生遭遇,表达了对王安石的赞美与怀念之情。文章一线贯穿,说古论今,极尽散文摇曳多姿之能事。

孤 桐

王安石

天质自森林,

孤高几百寻。

凌霄不屈己,

得地本虚心。

岁老根弥壮,

阳骄叶更阴。

明时思解愠,

愿斫五弦琴。第五单元【赏析】 王安石任北宋神宗的宰相,力主改革,推行新法,虽遭遇到很大的阻力,仍然锐意改革,毫不犹豫,坚决推行新法。在这种背景下,王安石写了这首诗。首联写孤桐的特征,靠环境和自己的努力,长得高大挺拔;第二联写孤桐正直伟岸,中空虚心;第三联“岁老根弥壮,阳骄叶更阴”依旧继续写孤桐的特征,在阳光照射下,孤桐更茂盛强壮,树阴更浓。这三联都是描写孤桐形象的。而第四联“明时思解愠,愿斫五弦琴”,则是写孤桐的理想和抱负的。这是一首借物言志的诗,是诗人表明立志改革决心的宣言书。以形象的孤桐自喻,给人以坚定亲近之感,令人赞佩,崇敬之心油然而生。第五单元【思考】 这首诗采用了怎样的表现手法?表达了诗人怎样的情感?

【提示】 画线部分为思考答案。涂,同“途”,指治世的境界动词,兴盛动词,起来动词,发动名词,兴趣动词,兴盛名词,一类人副词,白白地副词,只,仅仅名词,囚犯名词,学生动词,列出,举出动词,举起,抬起动词,推荐动词,攻下形容词,全形容词活用作名词,贤人,能人形容词活用作动词,亲近,远离才干出众。这样以后。作者卡片[写作背景]

仁宗庆历年间有庞大的军队,但百万大军缺乏严格的训练,养成了骄堕习气,而战事不断,多以宋军败北而告终。真宗景德元年,宋与契丹订立了屈辱的“澶渊之盟”。北宋存在大量冗官、冗兵,政治腐败极深。神宗即位后为了改变国家积贫积弱的局面,他把希望寄托在王安石变法上。变法触及社会的方方面面,特别是触及官场的腐败、用人体制,在统治阶级内部引起轩然大波,最终导致变法的失败。但有一点是明确的,在封建时代,任贤使能还是弃贤专己,是辨别明君与昏君的标尺,也是关系到国家兴衰治乱的关键。王安石在《兴贤》中提出的“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”的观点是值得肯定的。1.“兴贤”与国家的兴衰有何联系?

[我的理解] 王安石作为北宋时期著名的政治家、思想家,提出变法主张,要求改变现状,实行新政,有远大的抱负。要使新法得以顺利执行,必须起用一批德才兼备的贤士,而且变法会涉及社会的多方面,特别是触及官场的腐败和用人体制,如果朝廷能够广开贤路,招揽英才,君王能任贤使能,虚心纳谏,那么国家兴邦就有希望。如果有贤不用,必将导致国家衰亡。2.本文是怎么论证为什么要“兴贤”的?

[我的理解] 文章开门见山,提出“国以任贤使能而兴,弃贤专己而衰”,然后采用了正反对比的论证,反复从正面论证了兴贤则昌,又从反面说明了反之则亡的道理。在理论论证的基础上,作者采用举例论证,列举了历史上兴贤则国昌的事实,以古证今,说明了兴贤的重要性。3.文章第二段提出了哪些“兴贤”的方法?

[我的理解] 作者认为,“兴贤”可以采用这样的方法:广泛地征求众人的意见,不要有忌讳的事情,不亲近小人,不墨守成规,不挑别人的小毛病。也就是文章所说:“博询众庶,则才能者进矣;不有忌讳,则谠直之路开矣;不迩小人,则谗谀者自远矣;不拘文牵俗,则守职者辨治矣;不责人以细过,则能吏之志得以尽其效矣。”1.结构严谨,论据充分

本文结构完整,浑然一体。开篇提出中心论点,为概括论说,然后从历史和现实两个角度论证。当引用史实作为论据时,先后举了商、周、两汉的兴衰作对比论证,并且用人人皆知的具体人物和事例,然后说到李唐,又用自己的话予以论证,论证了兴贤的重要性。第二段开头几句先承接上文,点明借古喻今之意,再推开论述,可谓论述得十分谨严又有力。2.句式整齐,语气有力

本文或用对举,或用排比,语句整齐匀称又有气势,体现了一种和谐美。例如文中作者用了几个“不……则……”,这样的句子构成排比句式,建议君主广开言路,举贤任能,充分发挥贤能的作用。既深入地完成了对观点的阐释,又有着极强的语言气势。王安石是我国北宋时期著名的改革家,他为人刚正,议事敢于坚持己见,不随声附和;变法能认定目标,百折不回头,人称“拗相公”。他身居宰相高位,仍清廉自守。“苏门四学士”之一的黄庭坚,盛赞他“视富贵如浮云,不溺于财利声色”,是“世之伟人”;就是他的政敌司马光,也不得不承认“其人素有德行,平生行止无污点”。“人才”问题是王安石十分重视的问题。他在《上仁宗皇帝言事书》中,以大量的篇幅谈了人才问题,制定了一系列关于人才的教育培养、选拔和使用的原则和措施。在《上时政书》中,又对“变法”提出了“大明法度”和“众建贤才”的指导方针,并把它们提到封建统治能否巩固和维持的高度来加以认识。在本文中,作者也从国家繁荣、长治久安的角度提出了兴贤任能的重要性。[适用话题]

访王安石

朱正安

他依然如我想象中的那样,气宇轩昂,

从容不迫。朝服和官帽穿戴得整整齐齐,

左手置于怀前,右臂舒开,额头微微上扬,

大有一种运筹帷幄、踌躇满志的气度。只

是,我好像看出他的眉宇间似乎透着一种忧郁,或者说是一种怨愤。我问他为什么,他默然不语。王安石的这座塑像就坐落于古之临川今之江西省抚州市内的王安石纪念馆的院里。院不大,却是楼、台、亭、阁、木榭、碑廊一应俱全。院内,绿树怀抱,繁花似锦,曲径通幽,是典型的江南宋式府第门楣。塑像就矗立在展馆之前。馆内展出了介绍王荆公生平的许多珍贵资料。所以我想,这位当年政治上的失败者,如今依然为后人所推崇,也该在九泉之下含笑瞑目矣。可是,他为什么眉宇不展、郁郁寡欢呢?

也难怪,一位胸怀大志、有着经天纬地之才、也曾叱咤风云的人物,最后竟被赶到半山(金陵至钟山之半道,故名

半山)闲居,弄得“其宅仅蔽风雨,不设墙垣”的地步,放谁也是难消不平之气的。王安石当年倡导“变风俗,立法度”,其目的只是要整顿当时的“贪鄙苟得”、腐败因循的政治局面,为的都是宋朝的江山和百姓。殊不知世上的改革从来都是充满着艰难险阻的,所以他就无法避免两度拜相,两度罢相,最后被逐出朝廷的命运。其实这种结局已经不错了,这跟宋神宗对他有好感有关,古往今来的改革者有几个比这还好点儿下场的?有专家认为,王安石变法的失败,其中一个重大的因素是用人不当,如张舜民《哀王荆公》中所说“哭一声唯有弟,故时宾客合如何?”“今日江湖从学者,人人讳道是门生”,这恐怕是王安石生前所料不及的。以我之见,更重要的原因怕是时机不成熟。当时,不但在政治上有司马光一伙专门与他作对,而且在思想领域还有以程颢、程颐为首创立的北宋理学体系,这是比政治势力更难对付的。这可以从我国改革开放初期得到佐证:小岗村的几个农民就因为吃不饱肚子想闹分田到户,不也是把脑袋别在裤腰上不过我想,这位大改革家完全可以开颜一笑了,因为在他之后,中国的改革就从来没有停止过,社会也正是在这种断断续续、艰难险阻的改革中不断前行的。的吗?

好在王安石既是一位杰出的政治家,又是一位天才的文学家。他在政治上失意之后,就时常跨马骑驴出游山林,忘情山水。虽然寂寞,如他在《半山春晚即事》中说的“春风取花去,酬我以清阴”,“惟有北山鸟,经过遗好音”,内心很寂寞,不是滋味,却毕竟给后人留下了丰富的精神食粮,当之无愧地跻身唐宋八大家之列,同时也为临川人、为华夏子孙赢来了骄傲,不愧为天之骄子。尤其是他的诗,他的近体诗,晚年之作大大胜于早年,在宋诗之中可说是数一数二的,如《艇斋诗话》所言:“绝句之妙,唐则杜牧之,本朝则荆公,此二人而已。”可见,人生得失,不必强求,就凭这,介甫先生,你也该含笑九泉矣。

据说,离抚州不远,在如今的东乡县上池瑶田村(原属临川),是王安石的故里,那里还有不少与王安石有关的旧迹,如荆公山、荆公陂、荆公桥、半山书院等,可惜我无缘凭吊,只得留下一点遗憾了。【赏评】 这是一篇凭吊王安石的记游散文。文章由纪念馆里王安石雕像的神态写起,紧扣其“眉宇间似乎透着一种忧郁”展开,推想他矢志改革却无功而退的人生遭遇,表达了对王安石的赞美与怀念之情。文章一线贯穿,说古论今,极尽散文摇曳多姿之能事。