陕西省2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 18:34:33 | ||

图片预览

文档简介

高二期末教学质量检测

历 史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.位于陕西西安的半坡遗址面积共约五万平方米。遗址略呈椭圆形,北面为氏族墓地,南面是居住区,东北面为陶器窑场,中心有一座大型的方型房屋,是氏族公共活动场所,其周围分布着呈半月形排列的中小型房屋都面向大房屋,形成半月形。这说明半坡氏族

A.王权统治正式确立 B.阶级分化较为严重

C.聚族而居特征明显 D.农耕经济十分发达

2.据《汉书·地理志》记载,西汉平帝元始二年(公元2年),人口密度最低的十四个郡国中,除西北的敦煌、张掖、酒泉、朔方、安定外,其余九个郡国全部在南方。地处荆州的武陵,每平方公里仅有1.52人,这个数字还不及张掖、酒泉、朔方的每平方公里人口数。据此可知,这一时期的汉代

A.战乱严重制约人口增长 B.南北经济差距较为明显

C.朝廷禁止人口自由流动 D.城市空间分布趋向合理

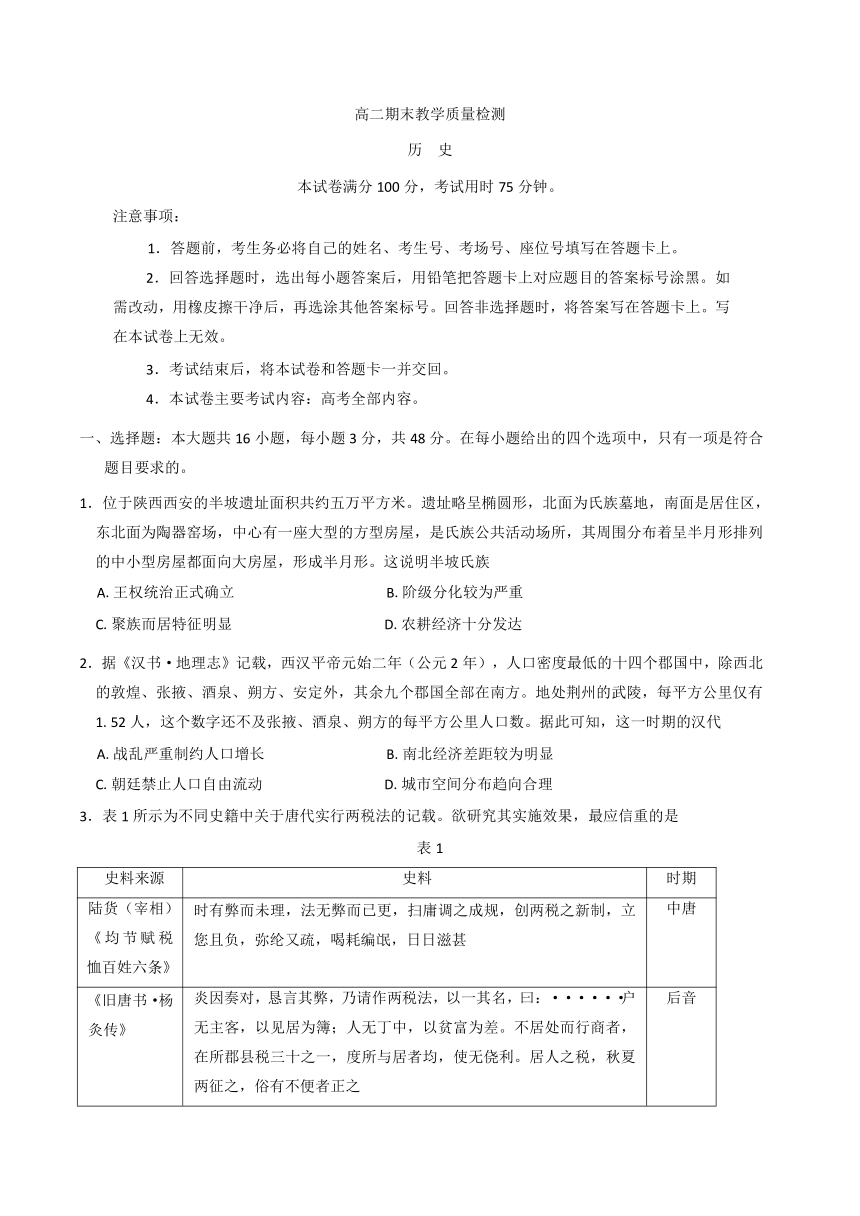

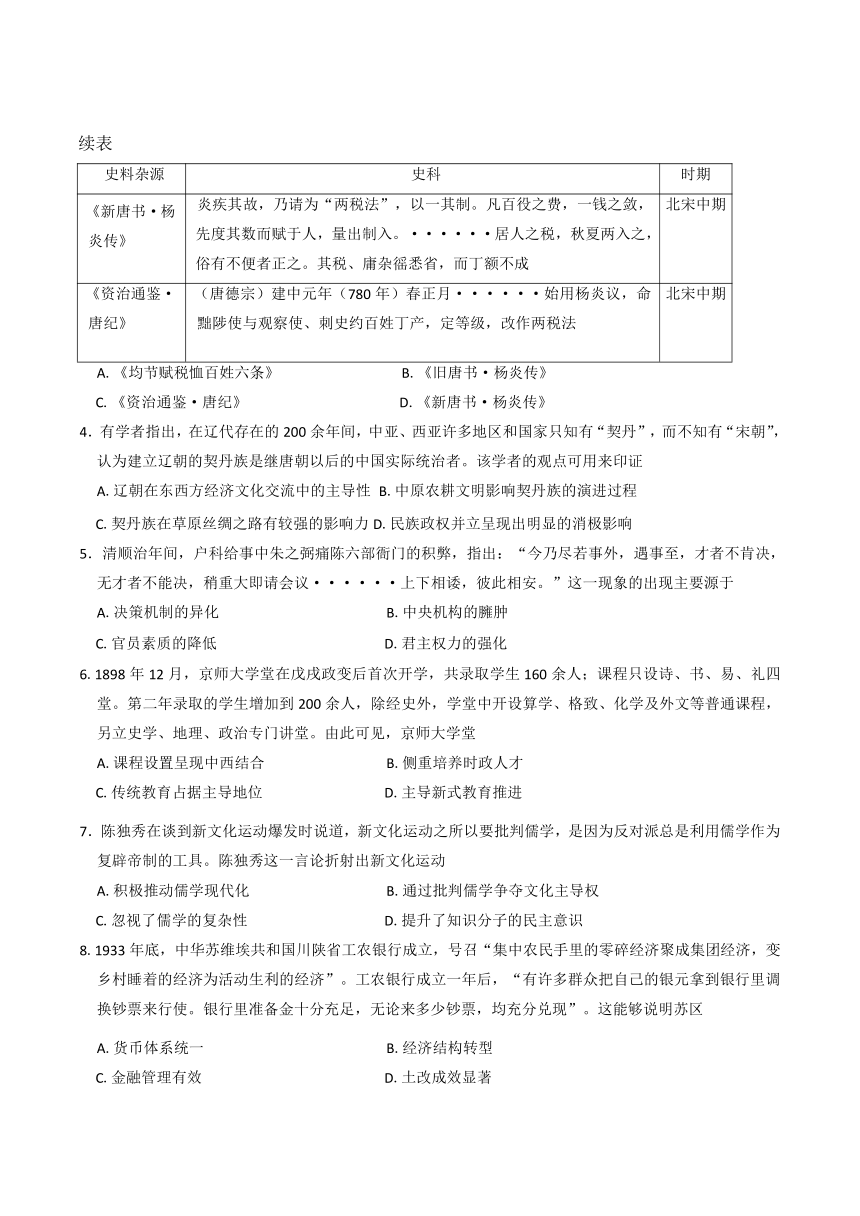

3.表1所示为不同史籍中关于唐代实行两税法的记载。欲研究其实施效果,最应信重的是

表1

史料来源 史料 时期

陆货(宰相)《均节赋税恤百姓六条》 时有弊而未理,法无弊而已更,扫庸调之成规,创两税之新制,立您且负,弥纶又疏,喝耗编氓,日日滋甚 中唐

《旧唐书·杨灸传》 炎因奏对,恳言其弊,乃请作两税法,以一其名,曰:······户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之 后音

续表

史料杂源 史科 时期

《新唐书·杨炎传》 炎疾其故,乃请为“两税法”,以一其制。凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出制入。······居人之税,秋夏两入之,俗有不便者正之。其税、庸杂徭悉省,而丁额不成 北宋中期

《资治通鉴·唐纪》 (唐德宗)建中元年(780年)春正月······始用杨炎议,命黜陟使与观察使、刺史约百姓丁产,定等级,改作两税法 北宋中期

A.《均节赋税恤百姓六条》 B.《旧唐书·杨炎传》

C.《资治通鉴·唐纪》 D.《新唐书·杨炎传》

4.有学者指出,在辽代存在的200余年间,中亚、西亚许多地区和国家只知有“契丹”,而不知有“宋朝”,认为建立辽朝的契丹族是继唐朝以后的中国实际统治者。该学者的观点可用来印证

A.辽朝在东西方经济文化交流中的主导性 B.中原农耕文明影响契丹族的演进过程

C.契丹族在草原丝绸之路有较强的影响力D.民族政权并立呈现出明显的消极影响

5.清顺治年间,户科给事中朱之弼痛陈六部衙门的积弊,指出:“今乃尽若事外,遇事至,才者不肯决,无才者不能决,稍重大即请会议······上下相诿,彼此相安。”这一现象的出现主要源于

A.决策机制的异化 B.中央机构的臃肿

C.官员素质的降低 D.君主权力的强化

6.1898年12月,京师大学堂在戊戌政变后首次开学,共录取学生160余人;课程只设诗、书、易、礼四堂。第二年录取的学生增加到200余人,除经史外,学堂中开设算学、格致、化学及外文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。由此可见,京师大学堂

A.课程设置呈现中西结合 B.侧重培养时政人才

C.传统教育占据主导地位 D.主导新式教育推进

7.陈独秀在谈到新文化运动爆发时说道,新文化运动之所以要批判儒学,是因为反对派总是利用儒学作为复辟帝制的工具。陈独秀这一言论折射出新文化运动

A.积极推动儒学现代化 B.通过批判儒学争夺文化主导权

C.忽视了儒学的复杂性 D.提升了知识分子的民主意识

8.1933年底,中华苏维埃共和国川陕省工农银行成立,号召“集中农民手里的零碎经济聚成集团经济,变乡村睡着的经济为活动生利的经济”。工农银行成立一年后,“有许多群众把自己的银元拿到银行里调换钞票来行使。银行里准备金十分充足,无论来多少钞票,均充分兑现”。这能够说明苏区

A.货币体系统一 B.经济结构转型

C.金融管理有效 D.土改成效显著

9.1950年,《中华人民共和国婚姻法》明确规定:“废除包办婚姻、男尊女卑、漠视子女利益的封建婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”这表明该法

A.解决了男女不平等问题 B.侧重家庭子女利益保护

C.根除了封建的陈规陋习 D.倡导构建新的社会风尚

10.20世纪80年代,我国创办了综合性的英文日报,如《中国日报》和《瞭望·海外版》等多种对外杂志。新华社外语通讯稿件每天有300多条,中国国际广播电台的受众人数达到百万。我国与其他国家制订的交流计划达到253个,涉及艺术、广播、影视以及书籍等多个方面。我国这些举措

A.深化了与第三世界国家的合作

B.积极营造有利的国际舆论环境

C.致力于构建全方位外交新格局

D.推动了文化体制改革深入发展

11.有学者指出,对于罗马帝国的角斗活动,与其说它意味着用糖衣来掩饰强制力,还不如说它是罗马统治者自身进行的逼真表演。竞技场上的仪式是皇帝通过直接的个人态度变化来控制的方式,以此来造就和操控大众情感的反应。该学者认为,角斗活动具有

A.等级性 B.政治性 C.群众性 D.传承性

12.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明

A.具有多元文化特征 B.缺乏系统宗教思想

C.深受外来文明影响 D.政治权力逐渐集中

13.16-17世纪,欧洲各地实际薪酬和工业品价格都在下跌,食物和燃料的花销却大幅攀升,并且极不稳定。手工业者和劳工的实际薪酬远远落在了生活成本的后面,依赖固定地租的封建领主收入也明显减少。这反映出当时欧洲

A.商业革命的发生 B.阶级矛盾的激化

C.价格革命的影响 D.统一市场的形成

14.从1808年到1826年,西属拉丁美洲殖民地逐渐摆脱西班牙殖民统治,建立了民族国家,这引起正在北美崛起的美国的关注。美国对这个与美国利益密切相关地区局势发展的态度,经历了从关注到中立再到承认的转变过程,并于1823年形成了门罗主义,成为美国后来对拉丁美洲一贯的政策。美国对拉丁美洲的政策调整

A.旨在抵制欧洲列强殖民渗透 B.助力拉美国家民族独立进程

C.凸显美欧殖民竞争空前激化 D.源于拉美独立运动蓬勃发展

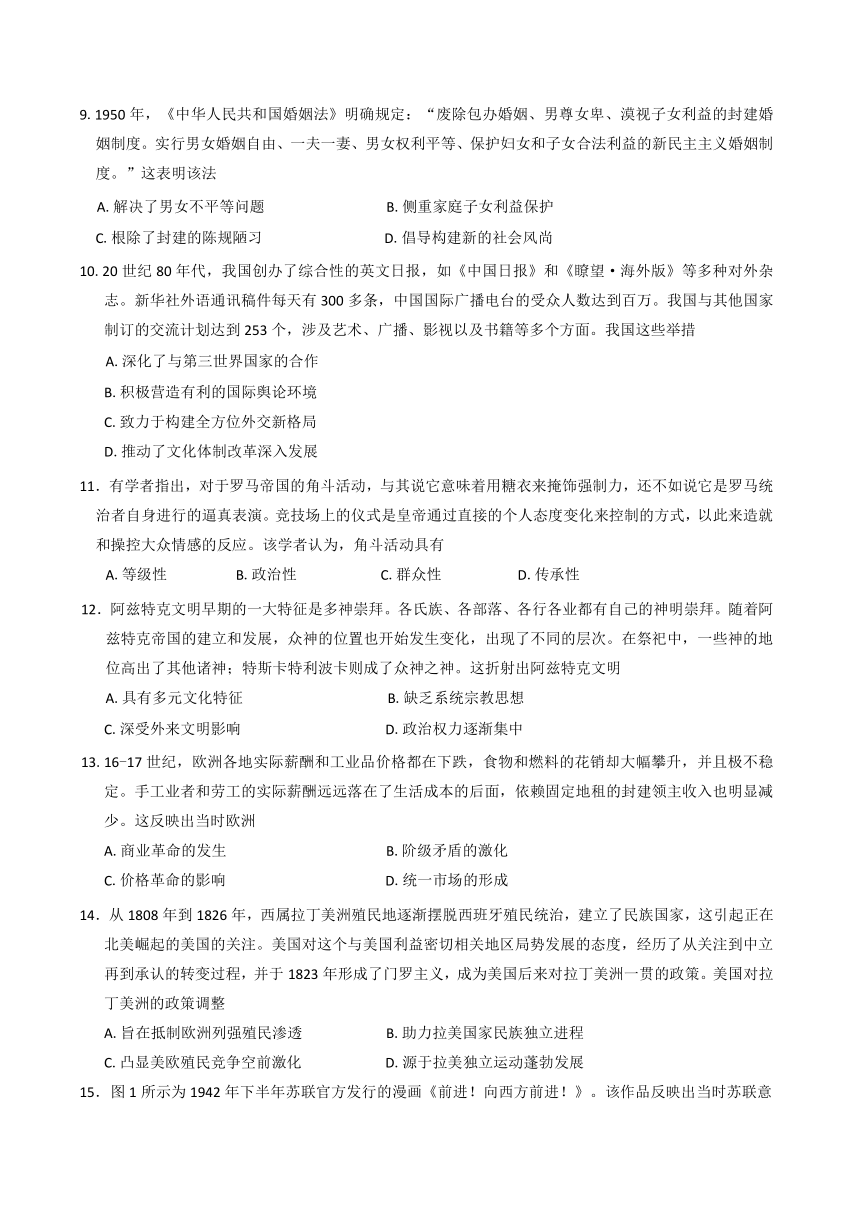

15.图1所示为1942年下半年苏联官方发行的漫画《前进!向西方前进!》。该作品反映出当时苏联意图

图1

A.与英法结盟抗击法西斯 B.抢占反法西斯战争胜利果实

C.争取西方国际社会援助 D.动员民众积极支援卫国战争

16.二战后,多数西欧国家在成为福利国家的同时,通过一系列的社会经济政策和制度安排抵消市场机制的负面影响;同时,它也前所未有地扩展了国家活动的领域。由此可知,这些西欧国家

A.社会结构出现了变化 B.福利政策加剧政府负担

C.强化国家对经济干预 D.社会政策保障公平分配

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

北京古都中轴线作为中国古代都城中轴线的典范,包含极为深刻的历史文化内涵,代表着千百年来中华民族在文明发展历程中的智慧结晶。从南端的永定门到北端的钟鼓楼,中轴线上的建筑依次排列,形成了一条气势恢宏的南北向主轴。这些建筑在高度、体量、色彩等方面都经过了精心的设计,使得中轴线在视觉上呈现出一种流动的美感,体现了中国人追求和谐共生的哲学思想。北京古都中轴线不仅体现了汉族的文化元素,还融合了蒙古族、满族等多民族的文化特色。古代“都城”的意思,就是有祭祀祖先宗庙的城市。而在皇城前面北京中轴线的两侧,各有一组重要的礼制设施,在东侧的是太庙,在西侧的是社稷坛,并称“左祖右社”,都是举行由皇帝来主持的祭祀活动的最高礼制设施。居于核心位置的故宫被命名为“紫禁城”,取紫微星之意,象征着皇权受命于天。

-摘编自王岗《论北京古都中轴线的重要历史地位及文化内涵》

材料二

中华文明作为人类文明多样性的典型代表之一,构成了一个综合性的文明体系,涵盖了物质文明、精神文明和制度文明等多个方面。这一文明体系之所以能够实现持续的自我更新和发展,主要源于其具有的五大突出特性:突出的连续性奠定了中华文明深厚的历史底蕴;突出的创新性赋予了中华文明生生不息的发展动力;突出的统一性彰显了中华文明多元一体的文明特性;突出的包容性拓展了中华文明的内容元素和发展视野;突出的和平性凸显了中华文明主体的文化交往态度。这些特性不仅相互交织,而且在系统层面上协同作用,共同推动中华文明作为有机统一的文化生命体向前发展,在建设中华民族现代文明的过程中,要进一步坚守和发扬这五大特性。

-摘编自赵潜、李芳芳《基于系统思维的中华文明突出特性阐释》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北京古都中轴线所体现的历史文化内涵。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,任选一个中华文明的突出特性,并运用所学知识阐释北京古都中轴线如何体现了这一特性。(8分)(要求:观点明确,表述清楚,史论结合。)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

19世纪上半期,英国城市发展大多混乱无序。为了改变这种局面,英国地方政府推出了一系列市政改革措施。政府出资拓宽和美化了街道,完善了公共卫生设施和公共交通设施,修建了公园、博物馆等文化场所,建设了商业中心。一大批公园、图书馆、博物馆先后向公众开放,公园、博物馆周围又衍生出商场、音乐厅、游乐园、零售店等消费场所。19世纪下半期,英国政府开始进行系统的卫生改造,建设了供水设施,铺设了排污管道,还安排专人负责道路保洁。与此同时,政府还采取措施改善交通设施。一批铁路、车站先后破土动工。随着交通设施的完善,英国城市的公共交通迅速发展起来。

然而这一时期,城市基础设施发展中存在不少问题:市政官员在港口等工程建设中收取商业回扣,承包商通过虚报预算牟利,导致公共工程成本虚高且质量堪忧。富人享有配套设施完善的住宅区,而贫民区基础设施投入严重不足。街道狭窄曲折、建筑密度过高,交通系统无法适应人口流动需求,导致交通堵塞常态化等。

-摘编自元鹏成《19世纪英国的城市发展与女性消费》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪英国城市基础设施快速发展的表现。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你从19世纪英国城市基础设施发展中得到的启示。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

苏联利用1929年以来西方世界的困境,积极引进先进技术。到1930年初,苏联已与西方公司签订了价值8300万卢布的技术引进协定。许多外国专家和熟练技工被聘请到苏联经济部门工作。据统计,1930年在苏工作的外籍专家有7000人以上,熟练技工有5000人左右。联共(布)中央多次增派优秀的青年专家和高等技校的学生出国留学,到西方工业国学习、实习或考察,熟悉国外大型企业的工作,会见企业的专家和技术领导。此外,苏联政府在国内组织国际学术会议,为本国学者参加这类活动尽可能提供条件。这些举措改变了苏联工业滞后的困境,为苏联的技术进步助力。

-摘编自姚海《1929-1933年苏联与西方的经济关系》

材料二

“文革”结束时,中国生产技术落后,经济面临困境。党的十一届三中全会后,中国的跨国技术引进步入了新中国成立以来最活跃的阶段。国家广泛开展与西方发达国家的技术交流与合作,先后与数十个国家签订了政府间技术经济合作的协定。国家制定法律和设立专门机构,用以规范技术引进工作,技术转移行为重点放在了能源、交通、邮电通信等方面。此外,1982年国家还确定了“经济建设必须依靠科学技术,科技工作必须面向经济建设”的方针。补偿贸易、跨国合作生产、出口信贷、租赁等多种跨国技术转移方式并举,技术转移也开始更多地与改造企业现有技术结合,经济迸发出了新的活力。

-摘编自武常岐等《技术转移经济学:基于新中国70年发展的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代前期苏联引进外国技术的背景。(6分)

(2)根据材料一、二,概括中苏引进外国技术的共同之处,并结合所学知识分析20世纪80年代初中国引进外国技术的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

-摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

陕西省2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试卷答案

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.C

14.A

15.D

16.C

17.(1)内涵:天人合一、和谐共生的哲学思想;多民族文化的交融;祭祀文化与礼制文化的传承;皇权至上的象征。

(2)示例:观点:北京古都中轴线深刻体现了中华文明连续性的特征。阐述:北京古都中轴线的布局和设计可追溯到周朝的礼制思想和《周礼》中的都城建设原则,这些原则在后世都城建设中不断继承和发展,体现了中华文明在都城建设方面的连续性。北京作为多民族聚居城市,中轴线上的建筑和礼仪活动融入了多民族文化元素,展现了中华文明在民族交融中的连续性。故宫位于中轴线核心,其命名和建筑风格体现的政治制度和文化观念在中国历史上长期延续,影响深远。综上所述,北京古都中轴线体现了中华文明连续性的特征。

18.(1)表现:城市公共绿化空间和公共文化场馆向大众开放;城市交通设施明显改善;城市公共卫生和环境改善;大批商业和文化设施兴建起来。

(2)启示:城市基础设施建设需政府发挥主导作用;要加强对公共工程建设的监管,防止腐败,确保工程质量和资金合理使用;城市发展应注重公平性,保障不同阶层居民享受有质量的基础设施服务;城市基础设施建设要有科学合理的规划,避免发展瓶颈。

19.(1)背景:苏联推行第一个五年计划,大规模工业化建设展开;苏联工业基础薄弱,技术落后制约工业发展;资本主义世界经济危机爆发,西方国家经济受挫;苏联与西方资本主义国家关系改善。

(2)共同之处:国家战略主导;以西方发达国家为主要对象;服务经济重点领域;多元方式结合;注重技术消化吸收。意义:推动了经济体制改革;提升了产业技术水平;促进了对外开放深化;激活了企业发展动力。

20.示例一:论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。阐述:近代中华民族觉醒是近代中国社会转型的重要体现和精神动力,受历史时空限制,不同阶段表现不同。鸦片战争至洋务运动前,地主阶级主导的民族思想觉醒主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,洋务派坚持中体西用,引进西方技术,实践师夷长技以制夷思想。甲午中日战争后,民族资产阶级认识到变革政治制度的必要性。20 世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向新高潮,实现由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。因此,近代中华民族觉醒因时代差异具有鲜明时代特征。

示例二:论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。阐述:鸦片战争使中国国家主权和民族利益受损,三元里人民抗英体现广东地区民族意识觉醒。甲午中日战争失败加剧民族危机,邓世昌等英雄事迹及台湾人民反割台斗争体现民族觉醒程度加深。抗日战争时期,中国共产党号召全民抗战,建立抗日民族统一战线,中华民族意识全面觉醒,达到新高度。综上所述,近代中华民族觉醒是对民族危机加剧的必然反应,为抵抗列强提供精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。

历 史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.位于陕西西安的半坡遗址面积共约五万平方米。遗址略呈椭圆形,北面为氏族墓地,南面是居住区,东北面为陶器窑场,中心有一座大型的方型房屋,是氏族公共活动场所,其周围分布着呈半月形排列的中小型房屋都面向大房屋,形成半月形。这说明半坡氏族

A.王权统治正式确立 B.阶级分化较为严重

C.聚族而居特征明显 D.农耕经济十分发达

2.据《汉书·地理志》记载,西汉平帝元始二年(公元2年),人口密度最低的十四个郡国中,除西北的敦煌、张掖、酒泉、朔方、安定外,其余九个郡国全部在南方。地处荆州的武陵,每平方公里仅有1.52人,这个数字还不及张掖、酒泉、朔方的每平方公里人口数。据此可知,这一时期的汉代

A.战乱严重制约人口增长 B.南北经济差距较为明显

C.朝廷禁止人口自由流动 D.城市空间分布趋向合理

3.表1所示为不同史籍中关于唐代实行两税法的记载。欲研究其实施效果,最应信重的是

表1

史料来源 史料 时期

陆货(宰相)《均节赋税恤百姓六条》 时有弊而未理,法无弊而已更,扫庸调之成规,创两税之新制,立您且负,弥纶又疏,喝耗编氓,日日滋甚 中唐

《旧唐书·杨灸传》 炎因奏对,恳言其弊,乃请作两税法,以一其名,曰:······户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之 后音

续表

史料杂源 史科 时期

《新唐书·杨炎传》 炎疾其故,乃请为“两税法”,以一其制。凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出制入。······居人之税,秋夏两入之,俗有不便者正之。其税、庸杂徭悉省,而丁额不成 北宋中期

《资治通鉴·唐纪》 (唐德宗)建中元年(780年)春正月······始用杨炎议,命黜陟使与观察使、刺史约百姓丁产,定等级,改作两税法 北宋中期

A.《均节赋税恤百姓六条》 B.《旧唐书·杨炎传》

C.《资治通鉴·唐纪》 D.《新唐书·杨炎传》

4.有学者指出,在辽代存在的200余年间,中亚、西亚许多地区和国家只知有“契丹”,而不知有“宋朝”,认为建立辽朝的契丹族是继唐朝以后的中国实际统治者。该学者的观点可用来印证

A.辽朝在东西方经济文化交流中的主导性 B.中原农耕文明影响契丹族的演进过程

C.契丹族在草原丝绸之路有较强的影响力D.民族政权并立呈现出明显的消极影响

5.清顺治年间,户科给事中朱之弼痛陈六部衙门的积弊,指出:“今乃尽若事外,遇事至,才者不肯决,无才者不能决,稍重大即请会议······上下相诿,彼此相安。”这一现象的出现主要源于

A.决策机制的异化 B.中央机构的臃肿

C.官员素质的降低 D.君主权力的强化

6.1898年12月,京师大学堂在戊戌政变后首次开学,共录取学生160余人;课程只设诗、书、易、礼四堂。第二年录取的学生增加到200余人,除经史外,学堂中开设算学、格致、化学及外文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。由此可见,京师大学堂

A.课程设置呈现中西结合 B.侧重培养时政人才

C.传统教育占据主导地位 D.主导新式教育推进

7.陈独秀在谈到新文化运动爆发时说道,新文化运动之所以要批判儒学,是因为反对派总是利用儒学作为复辟帝制的工具。陈独秀这一言论折射出新文化运动

A.积极推动儒学现代化 B.通过批判儒学争夺文化主导权

C.忽视了儒学的复杂性 D.提升了知识分子的民主意识

8.1933年底,中华苏维埃共和国川陕省工农银行成立,号召“集中农民手里的零碎经济聚成集团经济,变乡村睡着的经济为活动生利的经济”。工农银行成立一年后,“有许多群众把自己的银元拿到银行里调换钞票来行使。银行里准备金十分充足,无论来多少钞票,均充分兑现”。这能够说明苏区

A.货币体系统一 B.经济结构转型

C.金融管理有效 D.土改成效显著

9.1950年,《中华人民共和国婚姻法》明确规定:“废除包办婚姻、男尊女卑、漠视子女利益的封建婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”这表明该法

A.解决了男女不平等问题 B.侧重家庭子女利益保护

C.根除了封建的陈规陋习 D.倡导构建新的社会风尚

10.20世纪80年代,我国创办了综合性的英文日报,如《中国日报》和《瞭望·海外版》等多种对外杂志。新华社外语通讯稿件每天有300多条,中国国际广播电台的受众人数达到百万。我国与其他国家制订的交流计划达到253个,涉及艺术、广播、影视以及书籍等多个方面。我国这些举措

A.深化了与第三世界国家的合作

B.积极营造有利的国际舆论环境

C.致力于构建全方位外交新格局

D.推动了文化体制改革深入发展

11.有学者指出,对于罗马帝国的角斗活动,与其说它意味着用糖衣来掩饰强制力,还不如说它是罗马统治者自身进行的逼真表演。竞技场上的仪式是皇帝通过直接的个人态度变化来控制的方式,以此来造就和操控大众情感的反应。该学者认为,角斗活动具有

A.等级性 B.政治性 C.群众性 D.传承性

12.阿兹特克文明早期的一大特征是多神崇拜。各氏族、各部落、各行各业都有自己的神明崇拜。随着阿兹特克帝国的建立和发展,众神的位置也开始发生变化,出现了不同的层次。在祭祀中,一些神的地位高出了其他诸神;特斯卡特利波卡则成了众神之神。这折射出阿兹特克文明

A.具有多元文化特征 B.缺乏系统宗教思想

C.深受外来文明影响 D.政治权力逐渐集中

13.16-17世纪,欧洲各地实际薪酬和工业品价格都在下跌,食物和燃料的花销却大幅攀升,并且极不稳定。手工业者和劳工的实际薪酬远远落在了生活成本的后面,依赖固定地租的封建领主收入也明显减少。这反映出当时欧洲

A.商业革命的发生 B.阶级矛盾的激化

C.价格革命的影响 D.统一市场的形成

14.从1808年到1826年,西属拉丁美洲殖民地逐渐摆脱西班牙殖民统治,建立了民族国家,这引起正在北美崛起的美国的关注。美国对这个与美国利益密切相关地区局势发展的态度,经历了从关注到中立再到承认的转变过程,并于1823年形成了门罗主义,成为美国后来对拉丁美洲一贯的政策。美国对拉丁美洲的政策调整

A.旨在抵制欧洲列强殖民渗透 B.助力拉美国家民族独立进程

C.凸显美欧殖民竞争空前激化 D.源于拉美独立运动蓬勃发展

15.图1所示为1942年下半年苏联官方发行的漫画《前进!向西方前进!》。该作品反映出当时苏联意图

图1

A.与英法结盟抗击法西斯 B.抢占反法西斯战争胜利果实

C.争取西方国际社会援助 D.动员民众积极支援卫国战争

16.二战后,多数西欧国家在成为福利国家的同时,通过一系列的社会经济政策和制度安排抵消市场机制的负面影响;同时,它也前所未有地扩展了国家活动的领域。由此可知,这些西欧国家

A.社会结构出现了变化 B.福利政策加剧政府负担

C.强化国家对经济干预 D.社会政策保障公平分配

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

北京古都中轴线作为中国古代都城中轴线的典范,包含极为深刻的历史文化内涵,代表着千百年来中华民族在文明发展历程中的智慧结晶。从南端的永定门到北端的钟鼓楼,中轴线上的建筑依次排列,形成了一条气势恢宏的南北向主轴。这些建筑在高度、体量、色彩等方面都经过了精心的设计,使得中轴线在视觉上呈现出一种流动的美感,体现了中国人追求和谐共生的哲学思想。北京古都中轴线不仅体现了汉族的文化元素,还融合了蒙古族、满族等多民族的文化特色。古代“都城”的意思,就是有祭祀祖先宗庙的城市。而在皇城前面北京中轴线的两侧,各有一组重要的礼制设施,在东侧的是太庙,在西侧的是社稷坛,并称“左祖右社”,都是举行由皇帝来主持的祭祀活动的最高礼制设施。居于核心位置的故宫被命名为“紫禁城”,取紫微星之意,象征着皇权受命于天。

-摘编自王岗《论北京古都中轴线的重要历史地位及文化内涵》

材料二

中华文明作为人类文明多样性的典型代表之一,构成了一个综合性的文明体系,涵盖了物质文明、精神文明和制度文明等多个方面。这一文明体系之所以能够实现持续的自我更新和发展,主要源于其具有的五大突出特性:突出的连续性奠定了中华文明深厚的历史底蕴;突出的创新性赋予了中华文明生生不息的发展动力;突出的统一性彰显了中华文明多元一体的文明特性;突出的包容性拓展了中华文明的内容元素和发展视野;突出的和平性凸显了中华文明主体的文化交往态度。这些特性不仅相互交织,而且在系统层面上协同作用,共同推动中华文明作为有机统一的文化生命体向前发展,在建设中华民族现代文明的过程中,要进一步坚守和发扬这五大特性。

-摘编自赵潜、李芳芳《基于系统思维的中华文明突出特性阐释》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北京古都中轴线所体现的历史文化内涵。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,任选一个中华文明的突出特性,并运用所学知识阐释北京古都中轴线如何体现了这一特性。(8分)(要求:观点明确,表述清楚,史论结合。)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

19世纪上半期,英国城市发展大多混乱无序。为了改变这种局面,英国地方政府推出了一系列市政改革措施。政府出资拓宽和美化了街道,完善了公共卫生设施和公共交通设施,修建了公园、博物馆等文化场所,建设了商业中心。一大批公园、图书馆、博物馆先后向公众开放,公园、博物馆周围又衍生出商场、音乐厅、游乐园、零售店等消费场所。19世纪下半期,英国政府开始进行系统的卫生改造,建设了供水设施,铺设了排污管道,还安排专人负责道路保洁。与此同时,政府还采取措施改善交通设施。一批铁路、车站先后破土动工。随着交通设施的完善,英国城市的公共交通迅速发展起来。

然而这一时期,城市基础设施发展中存在不少问题:市政官员在港口等工程建设中收取商业回扣,承包商通过虚报预算牟利,导致公共工程成本虚高且质量堪忧。富人享有配套设施完善的住宅区,而贫民区基础设施投入严重不足。街道狭窄曲折、建筑密度过高,交通系统无法适应人口流动需求,导致交通堵塞常态化等。

-摘编自元鹏成《19世纪英国的城市发展与女性消费》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪英国城市基础设施快速发展的表现。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你从19世纪英国城市基础设施发展中得到的启示。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

苏联利用1929年以来西方世界的困境,积极引进先进技术。到1930年初,苏联已与西方公司签订了价值8300万卢布的技术引进协定。许多外国专家和熟练技工被聘请到苏联经济部门工作。据统计,1930年在苏工作的外籍专家有7000人以上,熟练技工有5000人左右。联共(布)中央多次增派优秀的青年专家和高等技校的学生出国留学,到西方工业国学习、实习或考察,熟悉国外大型企业的工作,会见企业的专家和技术领导。此外,苏联政府在国内组织国际学术会议,为本国学者参加这类活动尽可能提供条件。这些举措改变了苏联工业滞后的困境,为苏联的技术进步助力。

-摘编自姚海《1929-1933年苏联与西方的经济关系》

材料二

“文革”结束时,中国生产技术落后,经济面临困境。党的十一届三中全会后,中国的跨国技术引进步入了新中国成立以来最活跃的阶段。国家广泛开展与西方发达国家的技术交流与合作,先后与数十个国家签订了政府间技术经济合作的协定。国家制定法律和设立专门机构,用以规范技术引进工作,技术转移行为重点放在了能源、交通、邮电通信等方面。此外,1982年国家还确定了“经济建设必须依靠科学技术,科技工作必须面向经济建设”的方针。补偿贸易、跨国合作生产、出口信贷、租赁等多种跨国技术转移方式并举,技术转移也开始更多地与改造企业现有技术结合,经济迸发出了新的活力。

-摘编自武常岐等《技术转移经济学:基于新中国70年发展的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代前期苏联引进外国技术的背景。(6分)

(2)根据材料一、二,概括中苏引进外国技术的共同之处,并结合所学知识分析20世纪80年代初中国引进外国技术的意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

一部中国近代史就是一部近代中华民族觉醒的历史。近代中华民族觉醒,是对空前严重的民族危机的一种必然反映,是对民族复兴道路的理论探索,是对民族复兴历史进程的具体实践,且在帝国主义侵略渐趋加剧的刺激之下觉醒程度加深,又伴随着新的社会力量不断成长与壮大而觉醒范围愈广。近代中国民族觉醒大致可划分为以下四个阶段:鸦片战争时期,民族觉醒的开端;甲午中日战争后,民族觉醒的新阶段;五四运动前后,民族觉醒的升华阶段;抗日战争时期,民族觉醒的全面新高度。

-摘编自范香立《近代中国民族觉醒的三重逻辑》

根据材料,围绕“近代中华民族觉醒的历史”,自拟论题,并结合所学中国近代史的知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

陕西省2024-2025学年高二下学期期末教学质量检测历史试卷答案

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.C

14.A

15.D

16.C

17.(1)内涵:天人合一、和谐共生的哲学思想;多民族文化的交融;祭祀文化与礼制文化的传承;皇权至上的象征。

(2)示例:观点:北京古都中轴线深刻体现了中华文明连续性的特征。阐述:北京古都中轴线的布局和设计可追溯到周朝的礼制思想和《周礼》中的都城建设原则,这些原则在后世都城建设中不断继承和发展,体现了中华文明在都城建设方面的连续性。北京作为多民族聚居城市,中轴线上的建筑和礼仪活动融入了多民族文化元素,展现了中华文明在民族交融中的连续性。故宫位于中轴线核心,其命名和建筑风格体现的政治制度和文化观念在中国历史上长期延续,影响深远。综上所述,北京古都中轴线体现了中华文明连续性的特征。

18.(1)表现:城市公共绿化空间和公共文化场馆向大众开放;城市交通设施明显改善;城市公共卫生和环境改善;大批商业和文化设施兴建起来。

(2)启示:城市基础设施建设需政府发挥主导作用;要加强对公共工程建设的监管,防止腐败,确保工程质量和资金合理使用;城市发展应注重公平性,保障不同阶层居民享受有质量的基础设施服务;城市基础设施建设要有科学合理的规划,避免发展瓶颈。

19.(1)背景:苏联推行第一个五年计划,大规模工业化建设展开;苏联工业基础薄弱,技术落后制约工业发展;资本主义世界经济危机爆发,西方国家经济受挫;苏联与西方资本主义国家关系改善。

(2)共同之处:国家战略主导;以西方发达国家为主要对象;服务经济重点领域;多元方式结合;注重技术消化吸收。意义:推动了经济体制改革;提升了产业技术水平;促进了对外开放深化;激活了企业发展动力。

20.示例一:论题:近代中华民族觉醒具有鲜明的阶段特征。阐述:近代中华民族觉醒是近代中国社会转型的重要体现和精神动力,受历史时空限制,不同阶段表现不同。鸦片战争至洋务运动前,地主阶级主导的民族思想觉醒主要介绍西方地理历史。洋务运动期间,洋务派坚持中体西用,引进西方技术,实践师夷长技以制夷思想。甲午中日战争后,民族资产阶级认识到变革政治制度的必要性。20 世纪初期,资产阶级激进派、无产阶级知识分子将民族觉醒推向新高潮,实现由民主科学思想向马克思主义中国化的转变。因此,近代中华民族觉醒因时代差异具有鲜明时代特征。

示例二:论题:列强侵略的日益加剧客观上刺激民族觉醒的深化。阐述:鸦片战争使中国国家主权和民族利益受损,三元里人民抗英体现广东地区民族意识觉醒。甲午中日战争失败加剧民族危机,邓世昌等英雄事迹及台湾人民反割台斗争体现民族觉醒程度加深。抗日战争时期,中国共产党号召全民抗战,建立抗日民族统一战线,中华民族意识全面觉醒,达到新高度。综上所述,近代中华民族觉醒是对民族危机加剧的必然反应,为抵抗列强提供精神动力,是近代思想启蒙的集中体现。

同课章节目录