内蒙古鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 内蒙古鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 16:25:19 | ||

图片预览

文档简介

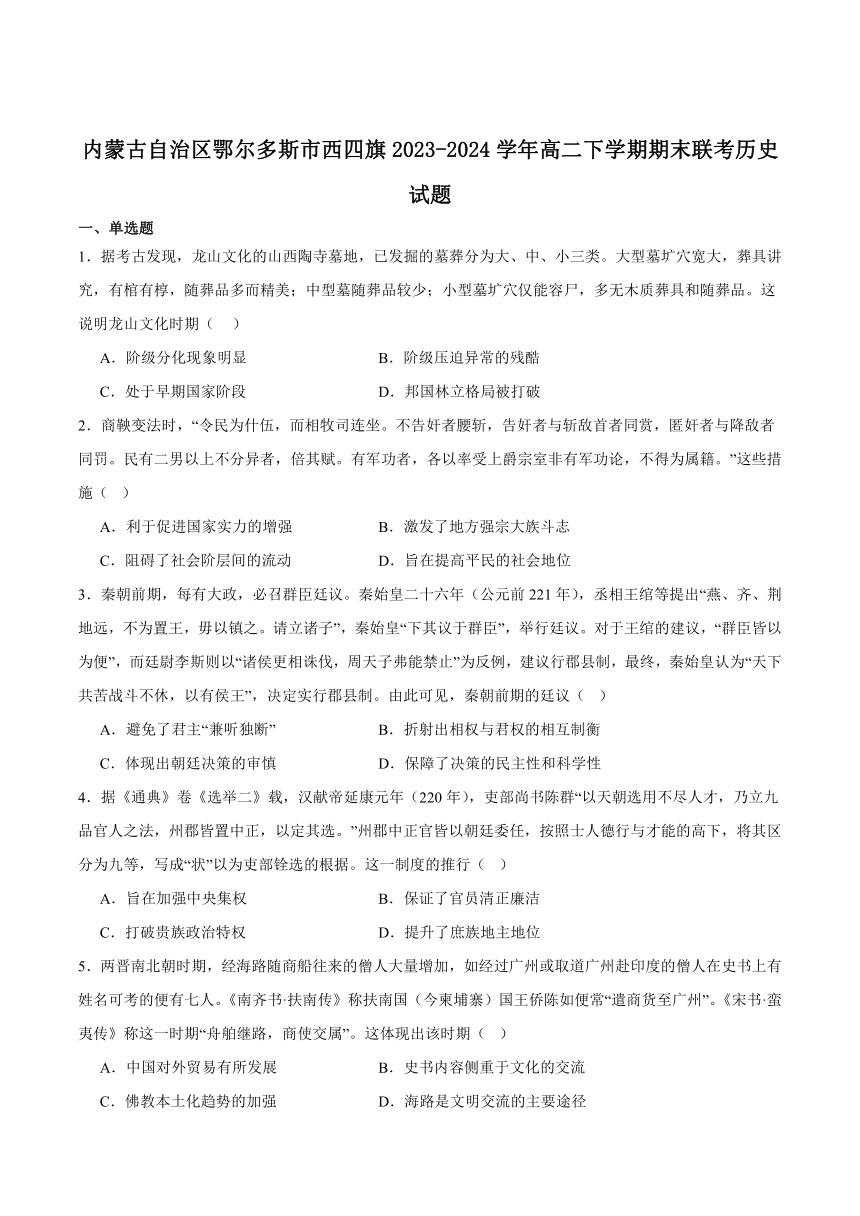

内蒙古自治区鄂尔多斯市西四旗2023-2024学年高二下学期期末联考历史试题

一、单选题

1.据考古发现,龙山文化的山西陶寺墓地,已发掘的墓葬分为大、中、小三类。大型墓圹穴宽大,葬具讲究,有棺有椁,随葬品多而精美;中型墓随葬品较少;小型墓圹穴仅能容尸,多无木质葬具和随葬品。这说明龙山文化时期( )

A.阶级分化现象明显 B.阶级压迫异常的残酷

C.处于早期国家阶段 D.邦国林立格局被打破

2.商鞅变法时,“令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首者同赏,匿奸者与降敌者同罚。民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵宗室非有军功论,不得为属籍。”这些措施( )

A.利于促进国家实力的增强 B.激发了地方强宗大族斗志

C.阻碍了社会阶层间的流动 D.旨在提高平民的社会地位

3.秦朝前期,每有大政,必召群臣廷议。秦始皇二十六年(公元前221年),丞相王绾等提出“燕、齐、荆地远,不为置王,毋以镇之。请立诸子”,秦始皇“下其议于群臣”,举行廷议。对于王绾的建议,“群臣皆以为便”,而廷尉李斯则以“诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”为反例,建议行郡县制,最终,秦始皇认为“天下共苦战斗不休,以有侯王”,决定实行郡县制。由此可见,秦朝前期的廷议( )

A.避免了君主“兼听独断” B.折射出相权与君权的相互制衡

C.体现出朝廷决策的审慎 D.保障了决策的民主性和科学性

4.据《通典》卷《选举二》载,汉献帝延康元年(220年),吏部尚书陈群“以天朝选用不尽人才,乃立九品官人之法,州郡皆置中正,以定其选。”州郡中正官皆以朝廷委任,按照士人德行与才能的高下,将其区分为九等,写成“状”以为吏部铨选的根据。这一制度的推行( )

A.旨在加强中央集权 B.保证了官员清正廉洁

C.打破贵族政治特权 D.提升了庶族地主地位

5.两晋南北朝时期,经海路随商船往来的僧人大量增加,如经过广州或取道广州赴印度的僧人在史书上有姓名可考的便有七人。《南齐书·扶南传》称扶南国(今柬埔寨)国王侨陈如便常“遣商货至广州”。《宋书·蛮夷传》称这一时期“舟舶继路,商使交属”。这体现出该时期( )

A.中国对外贸易有所发展 B.史书内容侧重于文化的交流

C.佛教本土化趋势的加强 D.海路是文明交流的主要途径

6.唐朝时期,御史台下设三院。(台院)侍御史主要掌纠举百僚及入阁承诏、知、推、弹、杂事;(殿院)殿中侍御史掌殿廷供奉之仪,检查朝班时百官之仪态行履;(察院)监察御史“掌分察百僚,巡按州县,狱讼、军戎、祭礼、营作、大府出纳皆领焉”。据此可知,唐朝( )

A.监察机构的权力和范围得到扩大 B.通过台谏合一强化皇权

C.中枢机构设置遵循分权制衡原则 D.监察机构职责分工明确

7.《唐律疏议》将“不孝”列为“十恶”之一,涉及孝的条款约占全部条款的11%.涵盖名例律、职制律、户婚律、贼盗律等9篇。这些律条对不孝罪的论定、惩罚措施以及为官的“丁亲原则”、家族中的尊卑等级等,皆有细致的规定。这体现出唐朝( )

A.援礼人法,礼法结合 B.尚法存礼,体系完备

C.轻刑慎刑,尊法敬天 D.德主刑辅,程序公正

8.辽朝在官制上分南面官和北面官两种。北面官不用汉人,南面官则契丹人和汉族地主阶级的上层分子都有。北面官管宫帐、部族、属国、兵机、武铨、群牧等事情,南面官管汉人州县、租赋、汉人军马、文铨、丁口等。辽朝采取这一制度的主要原因是

A.本民族统治机构的行政效率低下

B.民族交融促使契丹的政治制度优于宋朝

C.游牧民族汉化的程度在逐步加深

D.因地制宜的管理方式利于缓和民族矛盾

9.如表是关于宋代流民问题治理的记载(部分)。宋代这些举措旨在( )

时间 内容

宋仁宗至和二年(1055年) “访闻饥民流移,有男女或遗弃道路许诸色人及臣僚之家收买,或遗弃道路者,亦听收芥”

宋徽宗宣和七年(1125年) “令逐路转运司下州军将曾流移及为盗贼民户地土、庄产、林木、合屋等,官为检校。责付保长正、近邻看管,不得辄有采伐,以待归业即时给付”

南宋高宗建炎四年(1130年) “今令系创行布种与旧佃人户不同,欲以十分为率,五分给予佃户,二分半纳官,二分半官中权行拘收。后业主归,即给还”

A.规范地方官员的行政权力 B.强化国家对农民人身控制

C.增加封建政府的财政收入 D.稳定社会秩序以巩固统治

10.宋代,范宽的画作《溪山行旅图》中的雨点皴和刮铁皴(“皴”指的是中国画中对山石树木的一种表现技法)把黄土高原“土石不分”的自然现象完美地表现了出来;韩若拙画鸟,自嘴至尾皆有名称,并规定羽毛数目;李嵩的《花篮图》,各色鲜花花瓣的花蕊、细芯清晰可见,连花篮竹篾的各种织纹都一丝不苟。这体现出宋代( )

A.市民阶层的价值取向得到显现 B.国势衰微使绘画风格较为单一

C.文人对意境和笔墨情趣的追求 D.“格物致知”理念对绘画的影响

11.下表所示为关于元代医学方面的记载情况(部分)。据此可知,元朝( )

文献 内容

《弘治温州府志》卷十九 “余被命守温,作医学于惠民局之北端,以延祐戊午(1318年)八月经始,越三月落成”

《青崖集》卷五 “公讳友,字鹏举,三世业医,为人恺悌简质,不立崖岸……至元丙子,皇子开府于秦,擢公教授京兆医学”

《元典章》卷三十 太医院诸路医学提举司规定:“各处学校应设大小学生,今后其有仍前不令坐斋肄业、有名无实者,初次,教授罚俸一月,正、录各罚中统钞七两;再次,教授罚俸两月,正、录视前例倍罚”

A.医学理论在实践中继承与创新 B.政府较为重视医学教育的发展

C.医学管理受社会主流观念束缚 D.医学规模得益于民间力量支持

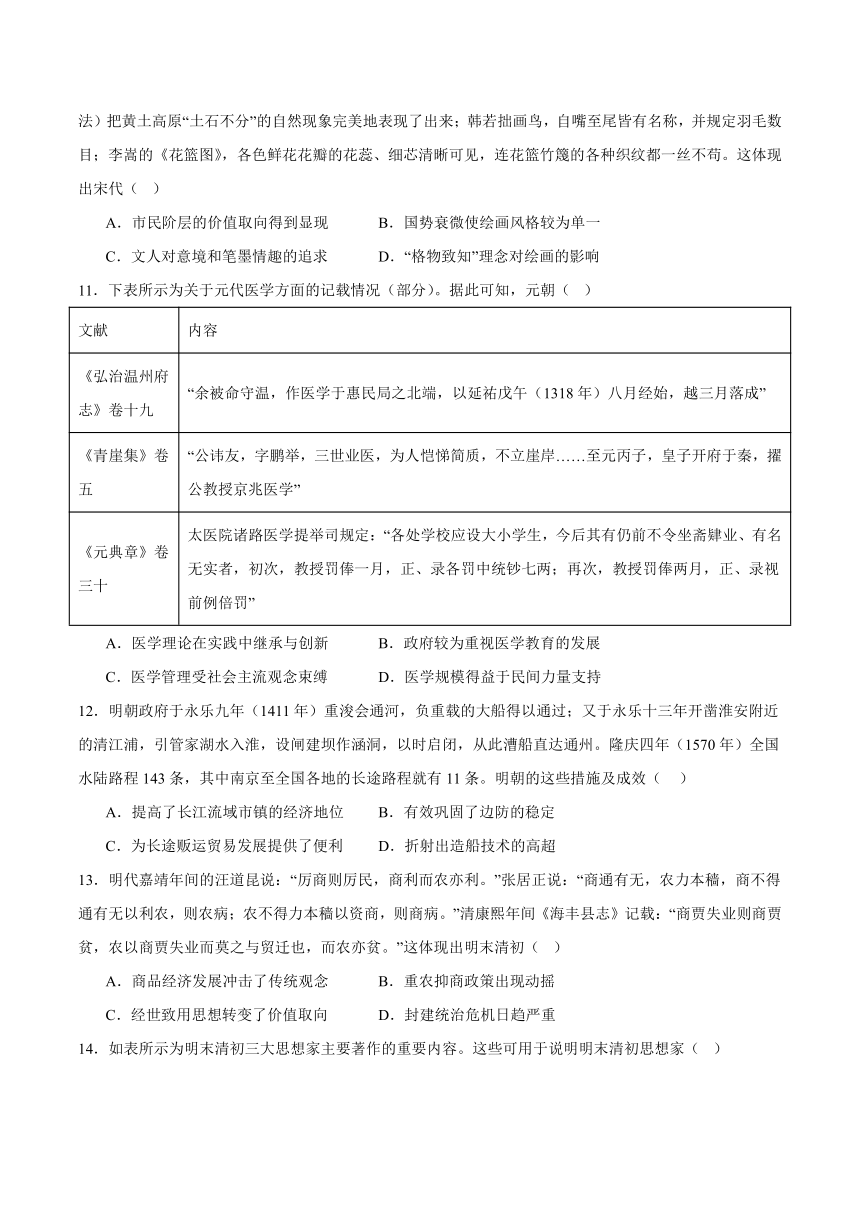

12.明朝政府于永乐九年(1411年)重浚会通河,负重载的大船得以通过;又于永乐十三年开凿淮安附近的清江浦,引管家湖水入淮,设闸建坝作涵洞,以时启闭,从此漕船直达通州。隆庆四年(1570年)全国水陆路程143条,其中南京至全国各地的长途路程就有11条。明朝的这些措施及成效( )

A.提高了长江流域市镇的经济地位 B.有效巩固了边防的稳定

C.为长途贩运贸易发展提供了便利 D.折射出造船技术的高超

13.明代嘉靖年间的汪道昆说:“厉商则厉民,商利而农亦利。”张居正说:“商通有无,农力本穑,商不得通有无以利农,则农病;农不得力本穑以资商,则商病。”清康熙年间《海丰县志》记载:“商贾失业则商贾贫,农以商贾失业而莫之与贸迁也,而农亦贫。”这体现出明末清初( )

A.商品经济发展冲击了传统观念 B.重农抑商政策出现动摇

C.经世致用思想转变了价值取向 D.封建统治危机日趋严重

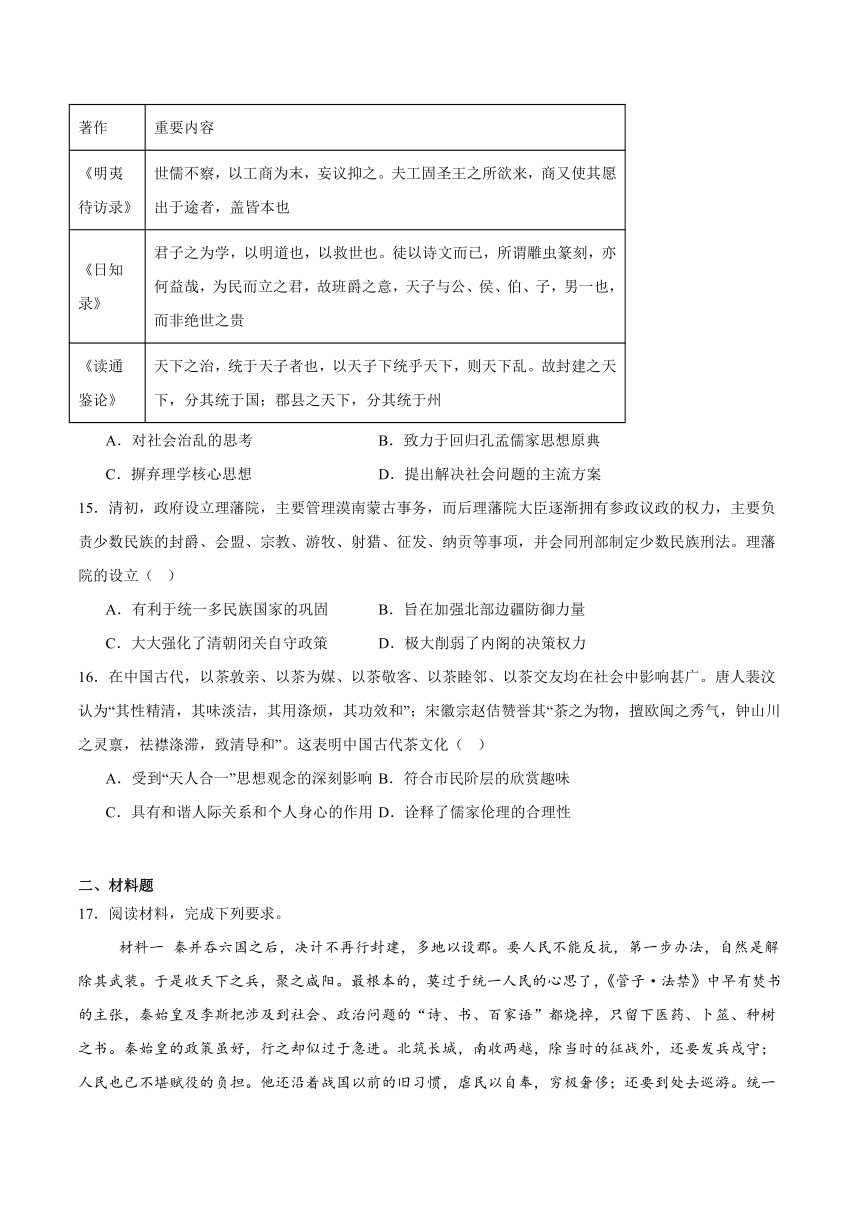

14.如表所示为明末清初三大思想家主要著作的重要内容。这些可用于说明明末清初思想家( )

著作 重要内容

《明夷待访录》 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也

《日知录》 君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉,为民而立之君,故班爵之意,天子与公、侯、伯、子,男一也,而非绝世之贵

《读通鉴论》 天下之治,统于天子者也,以天子下统乎天下,则天下乱。故封建之天下,分其统于国;郡县之天下,分其统于州

A.对社会治乱的思考 B.致力于回归孔孟儒家思想原典

C.摒弃理学核心思想 D.提出解决社会问题的主流方案

15.清初,政府设立理藩院,主要管理漠南蒙古事务,而后理藩院大臣逐渐拥有参政议政的权力,主要负责少数民族的封爵、会盟、宗教、游牧、射猎、征发、纳贡等事项,并会同刑部制定少数民族刑法。理藩院的设立( )

A.有利于统一多民族国家的巩固 B.旨在加强北部边疆防御力量

C.大大强化了清朝闭关自守政策 D.极大削弱了内阁的决策权力

16.在中国古代,以茶敦亲、以茶为媒、以茶敬客、以茶睦邻、以茶交友均在社会中影响甚广。唐人裴汶认为“其性精清,其味淡洁,其用涤烦,其功效和”;宋徽宗赵佶赞誉其“茶之为物,擅欧闽之秀气,钟山川之灵禀,祛襟涤滞,致清导和”。这表明中国古代茶文化( )

A.受到“天人合一”思想观念的深刻影响 B.符合市民阶层的欣赏趣味

C.具有和谐人际关系和个人身心的作用 D.诠释了儒家伦理的合理性

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦并吞六国之后,决计不再行封建,多地以设郡。要人民不能反抗,第一步办法,自然是解除其武装。于是收天下之兵,聚之咸阳。最根本的,莫过于统一人民的心思了,《管子·法禁》中早有焚书的主张,秦始皇及李斯把涉及到社会、政治问题的“诗、书、百家语”都烧掉,只留下医药、卜筮、种树之书。秦始皇的政策虽好,行之却似过于急进。北筑长城,南收两越,除当时的征战外,还要发兵戍守;人民也已不堪赋役的负担。他还沿着战国以前的旧习惯,虐民以自奉,穷极奢侈;还要到处去巡游。统一虽然是势所必至,然而人的见解,总是落后的,在当时的人,怕认为不合理之举,甚至认为是反常之态。

——摘编自吕思勉《中国政治五千年》

材料二 元朝实现较高水平的全国统一,并明确边疆地区与邻邦较清楚地分开。元在京师周围地区设“腹里”直隶于中书省外,以元军分别占领和控制的若干军事镇戍区为基础,分别设立江浙、云南、湖广等十个行省。行省辖区广阔,并做到上下结合、浑然一体。在行省之下,边疆地区设立土官制度。明朝在边疆地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地,并在西南地区实行土司制度。清朝前期在消除割据、加强国家统一与边疆开发方面作出重要贡献。为解决有效统治北方游牧民族的问题,清朝在中央设立理藩院。元明清三朝统治650余年,是中国历史版图正式形成、边疆地区经济文化较快发展、边疆社会面貌发生明显变化的时期。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦统一后所采取的巩固措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元明清为巩固统一所采取措施的特点并简析中国古代国家治理的共同影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一:唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。唐朝统治者处理当时国际关系时,贯彻儒家“平天下”与“协和万邦”理想,唐太宗要“四海一家”,唐玄宗则要“存至公之道。永协和平之义”。在和平共存之指导下,唐朝与周边和平交往,“蕃汉非常快活,甲兵休息,互市交通……彼此丰足,皆有便宜”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二:顺治五年(1648年),顺治帝发布《申严海禁敕谕》,规定北自天津南至广东沿海岸线各省,一律“严禁商民船只私自出海,有将一切粮食货物等项与交逆贼贸易……不论军民,俱行奏闻处斩”。康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——摘编自吴昊《禁海与开海——论清代前期政府海疆治策的转变》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括唐朝外交的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出清初对外政策的变化及原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表了重要讲话,对中华文明的特性作了五个方面的概括总结:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。只有在中华文明“多元一体”基础上形成的“天下观”,才能做到“以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对自身发展道路的探索,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越”。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕着“中华文明特性”拟定一个论题并予以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代赋税制度的变革

名称 时间 主要内容

相地而哀征 春秋时期齐国 根据土地的数量和质量征税

初税亩 春秋时期 鲁国按亩收税

编户制度 两汉 编户齐民须向国家缴纳田租、人口税、更赋并服徭役和兵役等

租庸调制 隋、唐前期 受田农民除缴纳租调外,可以庸代役即以实物税代替劳役税

两税法 唐中期 每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,一年分夏秋两次纳税

募役法、方田均税法 北宋 包括地主官僚在内、不服役的都要交免役钱;重新丈量土地,按亩纳税

一条鞭法 明朝 赋役、差役合并,征收货币

摊丁入亩 清朝 把丁税平均摊入田亩中,征收统一的赋税—地丁银

——摘编自刘望成何秋云《中国古代赋税制度的变革》

材料二 户籍制度萌芽于商朝,商朝时期已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度,该制度使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日趋枯竭,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使人丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——摘编自江立华《中国户籍制度的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代赋税制度演变的趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代户籍制度的主要功能。综合上述材料,说明影响中国古代赋税制度和户籍制度演变的共同因素。

参考答案

1.A

2.A

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.B

12.C

13.A

14.A

15.A

16.C

17.(1)措施:废分封,行郡县;统一文字、货币、度量衡等;焚书坑儒,统一民众思想;解除民众武装,整合军队;北筑长城,南收两越。

(2)特点:因地制宜;特别注重对边疆的治理;形成以都城为中心向四周辐射的治理体系。共同影响:加强了中央集权;维护了多民族国家的统一;巩固了封建王朝的统治;但是有些政策加重了民众的负担,一定程度上激化了社会矛盾。

18.(1)特点:以儒家和睦、友邻思想为指导;实行和平开放的对外政策;对外交往涉及政治、经济、文化等领域;设置了专门机构、划定特区管理对外事务。

(2)变化:经历顺治时期禁海到康熙时期开海的转变(由禁海到开海的转变)。

原因:平定台湾,设台湾府进行有效管理,东南沿海地区逐渐稳定;发展沿海地区经济,恢复海外贸易的需要;统治者对外思想的调整;有识之士的积极推动。

19.观点:中华文明的特性,多元一体与和平包容。

阐述:中华文明具有多元一体的特性,这一特性在历史进程中不断得到强化和体现。在中华大地上,各民族、各地域文化交融汇聚,形成了一条文化多元一体的发展脉络。从春秋战国时期诸子百家争鸣,到秦汉统一多民族国家的形成,再到唐宋元明清等朝代的繁荣发展,中华文明始终在多元文化的交流与融合中不断前进。同时,中华文明具有和平包容的特性。自古以来,中华文化崇尚和平、追求和谐。无论是汉唐时期的丝绸之路,还是明清时期的郑和下西洋,都体现了中华文明热爱和平、倡导和谐的价值观。在与其他文化的交流中,中华文明尊重差异、兼收并蓄,不断吸收外来文化的优秀成果,丰富和发展自己。这种多元一体与和平包容的特性,为中华文明的发展注入了强大的动力和活力。在当今世界,随着全球化的深入发展,各国之间的文化交流与碰撞更加频繁,中华文明的这些特性愈发显得重要和珍贵。我们应该珍惜并发扬中华文明的优秀传统,推动不同文化之间的交流互鉴,共同构建一个和平、包容、繁荣的世界。

20.(1)趋势:征收的标准由人丁向田亩、资产过渡;征收的名目由多种成分转向单一货币;农民服役由必须服役发展为可以代役;征收的方式由实物地租转向货币地租。(任答两点即可)

(2)主要功能:征发民力;控制人民;征收赋税;统计人丁。(任答两点即可)共同因素:中央集权制度的不断强化;商品经济的发展;政策的改变;土地兼并和租佃关系的演变;财政危机;统治者的改革;农民的反抗斗争。(任答两点即可)

一、单选题

1.据考古发现,龙山文化的山西陶寺墓地,已发掘的墓葬分为大、中、小三类。大型墓圹穴宽大,葬具讲究,有棺有椁,随葬品多而精美;中型墓随葬品较少;小型墓圹穴仅能容尸,多无木质葬具和随葬品。这说明龙山文化时期( )

A.阶级分化现象明显 B.阶级压迫异常的残酷

C.处于早期国家阶段 D.邦国林立格局被打破

2.商鞅变法时,“令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首者同赏,匿奸者与降敌者同罚。民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵宗室非有军功论,不得为属籍。”这些措施( )

A.利于促进国家实力的增强 B.激发了地方强宗大族斗志

C.阻碍了社会阶层间的流动 D.旨在提高平民的社会地位

3.秦朝前期,每有大政,必召群臣廷议。秦始皇二十六年(公元前221年),丞相王绾等提出“燕、齐、荆地远,不为置王,毋以镇之。请立诸子”,秦始皇“下其议于群臣”,举行廷议。对于王绾的建议,“群臣皆以为便”,而廷尉李斯则以“诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”为反例,建议行郡县制,最终,秦始皇认为“天下共苦战斗不休,以有侯王”,决定实行郡县制。由此可见,秦朝前期的廷议( )

A.避免了君主“兼听独断” B.折射出相权与君权的相互制衡

C.体现出朝廷决策的审慎 D.保障了决策的民主性和科学性

4.据《通典》卷《选举二》载,汉献帝延康元年(220年),吏部尚书陈群“以天朝选用不尽人才,乃立九品官人之法,州郡皆置中正,以定其选。”州郡中正官皆以朝廷委任,按照士人德行与才能的高下,将其区分为九等,写成“状”以为吏部铨选的根据。这一制度的推行( )

A.旨在加强中央集权 B.保证了官员清正廉洁

C.打破贵族政治特权 D.提升了庶族地主地位

5.两晋南北朝时期,经海路随商船往来的僧人大量增加,如经过广州或取道广州赴印度的僧人在史书上有姓名可考的便有七人。《南齐书·扶南传》称扶南国(今柬埔寨)国王侨陈如便常“遣商货至广州”。《宋书·蛮夷传》称这一时期“舟舶继路,商使交属”。这体现出该时期( )

A.中国对外贸易有所发展 B.史书内容侧重于文化的交流

C.佛教本土化趋势的加强 D.海路是文明交流的主要途径

6.唐朝时期,御史台下设三院。(台院)侍御史主要掌纠举百僚及入阁承诏、知、推、弹、杂事;(殿院)殿中侍御史掌殿廷供奉之仪,检查朝班时百官之仪态行履;(察院)监察御史“掌分察百僚,巡按州县,狱讼、军戎、祭礼、营作、大府出纳皆领焉”。据此可知,唐朝( )

A.监察机构的权力和范围得到扩大 B.通过台谏合一强化皇权

C.中枢机构设置遵循分权制衡原则 D.监察机构职责分工明确

7.《唐律疏议》将“不孝”列为“十恶”之一,涉及孝的条款约占全部条款的11%.涵盖名例律、职制律、户婚律、贼盗律等9篇。这些律条对不孝罪的论定、惩罚措施以及为官的“丁亲原则”、家族中的尊卑等级等,皆有细致的规定。这体现出唐朝( )

A.援礼人法,礼法结合 B.尚法存礼,体系完备

C.轻刑慎刑,尊法敬天 D.德主刑辅,程序公正

8.辽朝在官制上分南面官和北面官两种。北面官不用汉人,南面官则契丹人和汉族地主阶级的上层分子都有。北面官管宫帐、部族、属国、兵机、武铨、群牧等事情,南面官管汉人州县、租赋、汉人军马、文铨、丁口等。辽朝采取这一制度的主要原因是

A.本民族统治机构的行政效率低下

B.民族交融促使契丹的政治制度优于宋朝

C.游牧民族汉化的程度在逐步加深

D.因地制宜的管理方式利于缓和民族矛盾

9.如表是关于宋代流民问题治理的记载(部分)。宋代这些举措旨在( )

时间 内容

宋仁宗至和二年(1055年) “访闻饥民流移,有男女或遗弃道路许诸色人及臣僚之家收买,或遗弃道路者,亦听收芥”

宋徽宗宣和七年(1125年) “令逐路转运司下州军将曾流移及为盗贼民户地土、庄产、林木、合屋等,官为检校。责付保长正、近邻看管,不得辄有采伐,以待归业即时给付”

南宋高宗建炎四年(1130年) “今令系创行布种与旧佃人户不同,欲以十分为率,五分给予佃户,二分半纳官,二分半官中权行拘收。后业主归,即给还”

A.规范地方官员的行政权力 B.强化国家对农民人身控制

C.增加封建政府的财政收入 D.稳定社会秩序以巩固统治

10.宋代,范宽的画作《溪山行旅图》中的雨点皴和刮铁皴(“皴”指的是中国画中对山石树木的一种表现技法)把黄土高原“土石不分”的自然现象完美地表现了出来;韩若拙画鸟,自嘴至尾皆有名称,并规定羽毛数目;李嵩的《花篮图》,各色鲜花花瓣的花蕊、细芯清晰可见,连花篮竹篾的各种织纹都一丝不苟。这体现出宋代( )

A.市民阶层的价值取向得到显现 B.国势衰微使绘画风格较为单一

C.文人对意境和笔墨情趣的追求 D.“格物致知”理念对绘画的影响

11.下表所示为关于元代医学方面的记载情况(部分)。据此可知,元朝( )

文献 内容

《弘治温州府志》卷十九 “余被命守温,作医学于惠民局之北端,以延祐戊午(1318年)八月经始,越三月落成”

《青崖集》卷五 “公讳友,字鹏举,三世业医,为人恺悌简质,不立崖岸……至元丙子,皇子开府于秦,擢公教授京兆医学”

《元典章》卷三十 太医院诸路医学提举司规定:“各处学校应设大小学生,今后其有仍前不令坐斋肄业、有名无实者,初次,教授罚俸一月,正、录各罚中统钞七两;再次,教授罚俸两月,正、录视前例倍罚”

A.医学理论在实践中继承与创新 B.政府较为重视医学教育的发展

C.医学管理受社会主流观念束缚 D.医学规模得益于民间力量支持

12.明朝政府于永乐九年(1411年)重浚会通河,负重载的大船得以通过;又于永乐十三年开凿淮安附近的清江浦,引管家湖水入淮,设闸建坝作涵洞,以时启闭,从此漕船直达通州。隆庆四年(1570年)全国水陆路程143条,其中南京至全国各地的长途路程就有11条。明朝的这些措施及成效( )

A.提高了长江流域市镇的经济地位 B.有效巩固了边防的稳定

C.为长途贩运贸易发展提供了便利 D.折射出造船技术的高超

13.明代嘉靖年间的汪道昆说:“厉商则厉民,商利而农亦利。”张居正说:“商通有无,农力本穑,商不得通有无以利农,则农病;农不得力本穑以资商,则商病。”清康熙年间《海丰县志》记载:“商贾失业则商贾贫,农以商贾失业而莫之与贸迁也,而农亦贫。”这体现出明末清初( )

A.商品经济发展冲击了传统观念 B.重农抑商政策出现动摇

C.经世致用思想转变了价值取向 D.封建统治危机日趋严重

14.如表所示为明末清初三大思想家主要著作的重要内容。这些可用于说明明末清初思想家( )

著作 重要内容

《明夷待访录》 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也

《日知录》 君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉,为民而立之君,故班爵之意,天子与公、侯、伯、子,男一也,而非绝世之贵

《读通鉴论》 天下之治,统于天子者也,以天子下统乎天下,则天下乱。故封建之天下,分其统于国;郡县之天下,分其统于州

A.对社会治乱的思考 B.致力于回归孔孟儒家思想原典

C.摒弃理学核心思想 D.提出解决社会问题的主流方案

15.清初,政府设立理藩院,主要管理漠南蒙古事务,而后理藩院大臣逐渐拥有参政议政的权力,主要负责少数民族的封爵、会盟、宗教、游牧、射猎、征发、纳贡等事项,并会同刑部制定少数民族刑法。理藩院的设立( )

A.有利于统一多民族国家的巩固 B.旨在加强北部边疆防御力量

C.大大强化了清朝闭关自守政策 D.极大削弱了内阁的决策权力

16.在中国古代,以茶敦亲、以茶为媒、以茶敬客、以茶睦邻、以茶交友均在社会中影响甚广。唐人裴汶认为“其性精清,其味淡洁,其用涤烦,其功效和”;宋徽宗赵佶赞誉其“茶之为物,擅欧闽之秀气,钟山川之灵禀,祛襟涤滞,致清导和”。这表明中国古代茶文化( )

A.受到“天人合一”思想观念的深刻影响 B.符合市民阶层的欣赏趣味

C.具有和谐人际关系和个人身心的作用 D.诠释了儒家伦理的合理性

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦并吞六国之后,决计不再行封建,多地以设郡。要人民不能反抗,第一步办法,自然是解除其武装。于是收天下之兵,聚之咸阳。最根本的,莫过于统一人民的心思了,《管子·法禁》中早有焚书的主张,秦始皇及李斯把涉及到社会、政治问题的“诗、书、百家语”都烧掉,只留下医药、卜筮、种树之书。秦始皇的政策虽好,行之却似过于急进。北筑长城,南收两越,除当时的征战外,还要发兵戍守;人民也已不堪赋役的负担。他还沿着战国以前的旧习惯,虐民以自奉,穷极奢侈;还要到处去巡游。统一虽然是势所必至,然而人的见解,总是落后的,在当时的人,怕认为不合理之举,甚至认为是反常之态。

——摘编自吕思勉《中国政治五千年》

材料二 元朝实现较高水平的全国统一,并明确边疆地区与邻邦较清楚地分开。元在京师周围地区设“腹里”直隶于中书省外,以元军分别占领和控制的若干军事镇戍区为基础,分别设立江浙、云南、湖广等十个行省。行省辖区广阔,并做到上下结合、浑然一体。在行省之下,边疆地区设立土官制度。明朝在边疆地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地,并在西南地区实行土司制度。清朝前期在消除割据、加强国家统一与边疆开发方面作出重要贡献。为解决有效统治北方游牧民族的问题,清朝在中央设立理藩院。元明清三朝统治650余年,是中国历史版图正式形成、边疆地区经济文化较快发展、边疆社会面貌发生明显变化的时期。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦统一后所采取的巩固措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元明清为巩固统一所采取措施的特点并简析中国古代国家治理的共同影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一:唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。唐朝统治者处理当时国际关系时,贯彻儒家“平天下”与“协和万邦”理想,唐太宗要“四海一家”,唐玄宗则要“存至公之道。永协和平之义”。在和平共存之指导下,唐朝与周边和平交往,“蕃汉非常快活,甲兵休息,互市交通……彼此丰足,皆有便宜”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二:顺治五年(1648年),顺治帝发布《申严海禁敕谕》,规定北自天津南至广东沿海岸线各省,一律“严禁商民船只私自出海,有将一切粮食货物等项与交逆贼贸易……不论军民,俱行奏闻处斩”。康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——摘编自吴昊《禁海与开海——论清代前期政府海疆治策的转变》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括唐朝外交的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出清初对外政策的变化及原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表了重要讲话,对中华文明的特性作了五个方面的概括总结:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。只有在中华文明“多元一体”基础上形成的“天下观”,才能做到“以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对自身发展道路的探索,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越”。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕着“中华文明特性”拟定一个论题并予以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代赋税制度的变革

名称 时间 主要内容

相地而哀征 春秋时期齐国 根据土地的数量和质量征税

初税亩 春秋时期 鲁国按亩收税

编户制度 两汉 编户齐民须向国家缴纳田租、人口税、更赋并服徭役和兵役等

租庸调制 隋、唐前期 受田农民除缴纳租调外,可以庸代役即以实物税代替劳役税

两税法 唐中期 每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,一年分夏秋两次纳税

募役法、方田均税法 北宋 包括地主官僚在内、不服役的都要交免役钱;重新丈量土地,按亩纳税

一条鞭法 明朝 赋役、差役合并,征收货币

摊丁入亩 清朝 把丁税平均摊入田亩中,征收统一的赋税—地丁银

——摘编自刘望成何秋云《中国古代赋税制度的变革》

材料二 户籍制度萌芽于商朝,商朝时期已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度,该制度使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日趋枯竭,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正推行一条鞭法,使人丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——摘编自江立华《中国户籍制度的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代赋税制度演变的趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代户籍制度的主要功能。综合上述材料,说明影响中国古代赋税制度和户籍制度演变的共同因素。

参考答案

1.A

2.A

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.B

12.C

13.A

14.A

15.A

16.C

17.(1)措施:废分封,行郡县;统一文字、货币、度量衡等;焚书坑儒,统一民众思想;解除民众武装,整合军队;北筑长城,南收两越。

(2)特点:因地制宜;特别注重对边疆的治理;形成以都城为中心向四周辐射的治理体系。共同影响:加强了中央集权;维护了多民族国家的统一;巩固了封建王朝的统治;但是有些政策加重了民众的负担,一定程度上激化了社会矛盾。

18.(1)特点:以儒家和睦、友邻思想为指导;实行和平开放的对外政策;对外交往涉及政治、经济、文化等领域;设置了专门机构、划定特区管理对外事务。

(2)变化:经历顺治时期禁海到康熙时期开海的转变(由禁海到开海的转变)。

原因:平定台湾,设台湾府进行有效管理,东南沿海地区逐渐稳定;发展沿海地区经济,恢复海外贸易的需要;统治者对外思想的调整;有识之士的积极推动。

19.观点:中华文明的特性,多元一体与和平包容。

阐述:中华文明具有多元一体的特性,这一特性在历史进程中不断得到强化和体现。在中华大地上,各民族、各地域文化交融汇聚,形成了一条文化多元一体的发展脉络。从春秋战国时期诸子百家争鸣,到秦汉统一多民族国家的形成,再到唐宋元明清等朝代的繁荣发展,中华文明始终在多元文化的交流与融合中不断前进。同时,中华文明具有和平包容的特性。自古以来,中华文化崇尚和平、追求和谐。无论是汉唐时期的丝绸之路,还是明清时期的郑和下西洋,都体现了中华文明热爱和平、倡导和谐的价值观。在与其他文化的交流中,中华文明尊重差异、兼收并蓄,不断吸收外来文化的优秀成果,丰富和发展自己。这种多元一体与和平包容的特性,为中华文明的发展注入了强大的动力和活力。在当今世界,随着全球化的深入发展,各国之间的文化交流与碰撞更加频繁,中华文明的这些特性愈发显得重要和珍贵。我们应该珍惜并发扬中华文明的优秀传统,推动不同文化之间的交流互鉴,共同构建一个和平、包容、繁荣的世界。

20.(1)趋势:征收的标准由人丁向田亩、资产过渡;征收的名目由多种成分转向单一货币;农民服役由必须服役发展为可以代役;征收的方式由实物地租转向货币地租。(任答两点即可)

(2)主要功能:征发民力;控制人民;征收赋税;统计人丁。(任答两点即可)共同因素:中央集权制度的不断强化;商品经济的发展;政策的改变;土地兼并和租佃关系的演变;财政危机;统治者的改革;农民的反抗斗争。(任答两点即可)

同课章节目录