1. 在哈金森工厂 课件(43张)

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

导入新课

邓小平本名邓希贤,参加革命后才取名邓小平。他1904年8月22日(农历是七月十二日)出生在中国 西南最大的省——四川省的农村。邓小平本人年轻时一直使用这个出生日期。 邓文明(小平的父亲)的祖先从华南移居四川。他们本是客家人。 邓小平的父亲是一个小地主,母亲淡氏,是邓文明的第二个妻子。当邓文明确定第一个妻子张氏不能生育时娶了淡氏。淡氏为邓文明生了四个孩子,邓小平排行第二,也是三个儿子中最大的一个。 邓小平的父亲以后又结过两次婚,他的第三个妻子萧氏为他生了第四个儿子。第四个妻子(夏伯根以前结过婚,她是带着一个女儿嫁到邓文明家来的)为他生了两个女儿。因此,邓小平总共有一个姐姐、两个弟弟、一个同父异母弟弟、两个同父异母妹妹、还有一个异父异母妹妹。因为他十六岁就离开了家,而且再也没有回去过,所以他直到四十多岁,才见到了这几位异父或异母的兄弟姐妹。但他却永远也见不到他那位同父异母小妹妹了。 在邓小平的童年时代,主要的政治事件是1911-1912年的辛亥革命。这次革命推翻了陈旧的中国君主专制制度和自1644年以来一直占据皇位的清王朝。1920年9月,邓和他的叔叔以及其他近一百名同学,乘轮船从重庆启程,踏上了旅法的第一段旅程,同时也就开始步入了他的革命生涯。 1923年6月,邓被选入旅欧共产主义青年团执行委员会,这使他有政治工作可做。从此他不再是一个勤工俭学的学生,而是转为信仰马克思主义,并成为一名职业革命家,做工也是为了支持革命工作。 ……

在哈金森工厂

毛毛

教学目标

1、了解传记的一些知识。

2、了解邓小平的一些历史事迹,掌握人物性格。

3、探讨文本反映的人生价值和时代精神,学习人物的不畏艰难的精神。

教学重点:

1、掌握传记文学常识

2、学习人物的不畏艰难的精神

教学难点:

传记中引用各种资料的作用

整体感知

通过阅读课文,制作邓小平同志1921—1923年的年谱 时间 事件 1921年4月23日 来到巴黎 1921年10月22日 进入香布朗工厂 1922年2月14日 进入哈金森工厂 1922年6月 成立了旅欧中国少年共产党 1922年10月17日 离开哈金森工厂 1923年2月2日 重新回到哈金森工厂 1923年3月7日 又离开哈金森工厂

传记文学常识

什么是传记文学 ?

传记文学是历史与文学结合的产物,是艺术地再现真实个体人物生平事迹和性格的一类文学样式。

《课程标准》对传记阅读的要求

阅读古今中外的人物传记、回忆录等作品,能把握基本事实,

了解传主的人生轨迹,

从中获得有益的人生启示,

并形成有一定深度的思考和判断。

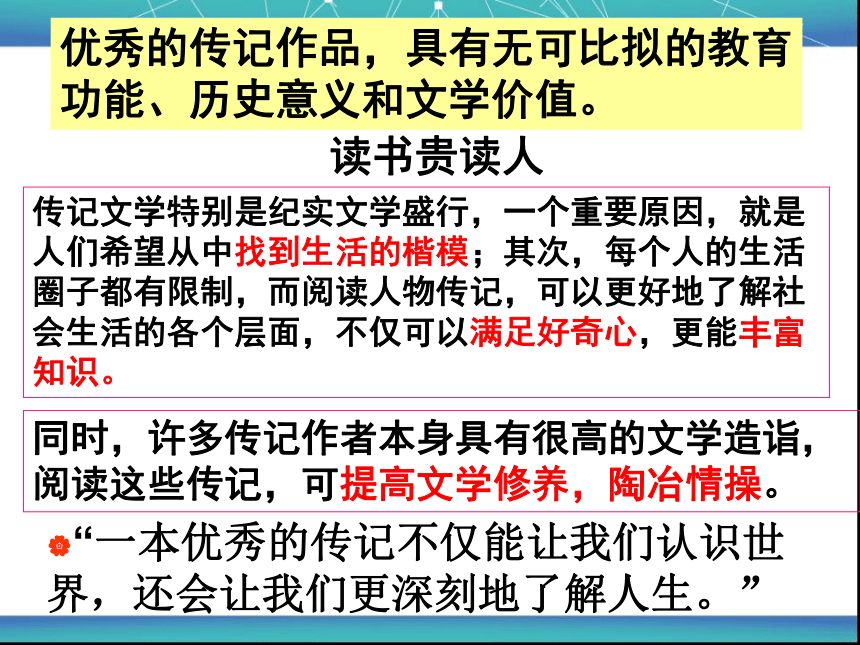

优秀的传记作品,具有无可比拟的教育功能、历史意义和文学价值。

读书贵读人

传记文学特别是纪实文学盛行,一个重要原因,就是人们希望从中找到生活的楷模;其次,每个人的生活圈子都有限制,而阅读人物传记,可以更好地了解社会生活的各个层面,不仅可以满足好奇心,更能丰富知识。

同时,许多传记作者本身具有很高的文学造诣,阅读这些传记,可提高文学修养,陶冶情操。

“一本优秀的传记不仅能让我们认识世界,还会让我们更深刻地了解人生。”

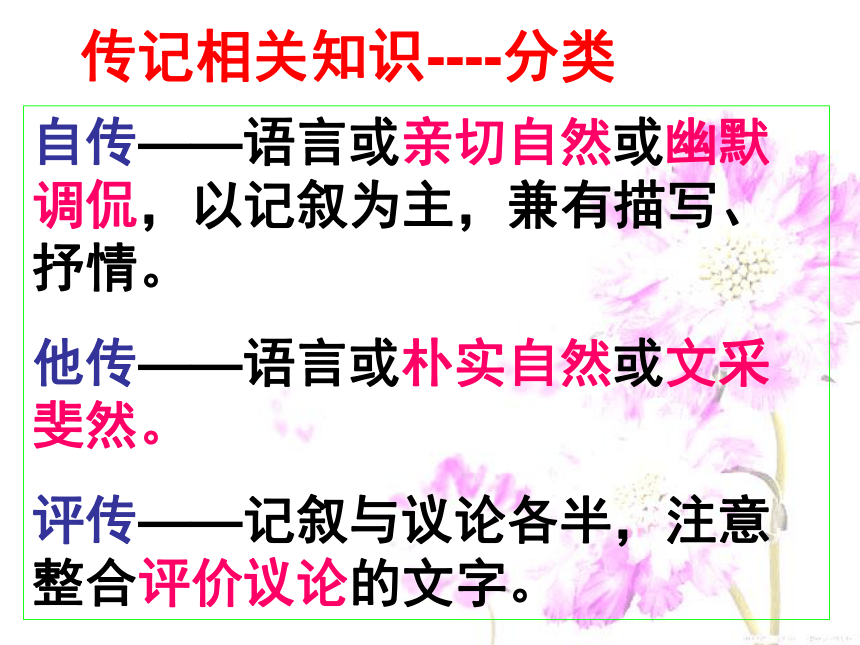

传记相关知识----分类

自传——语言或亲切自然或幽默调侃,以记叙为主,兼有描写、抒情。

他传——语言或朴实自然或文采斐然。

评传——记叙与议论各半,注意整合评价议论的文字。

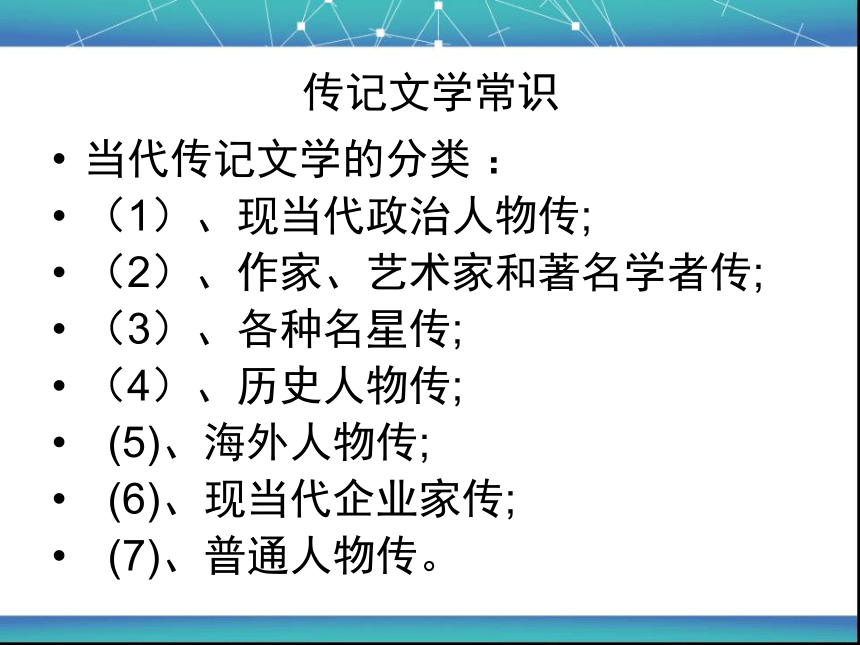

传记文学常识

当代传记文学的分类 :

(1)、现当代政治人物传;

(2)、作家、艺术家和著名学者传;

(3)、各种名星传;

(4)、历史人物传;

(5)、海外人物传;

(6)、现当代企业家传;

(7)、普通人物传。

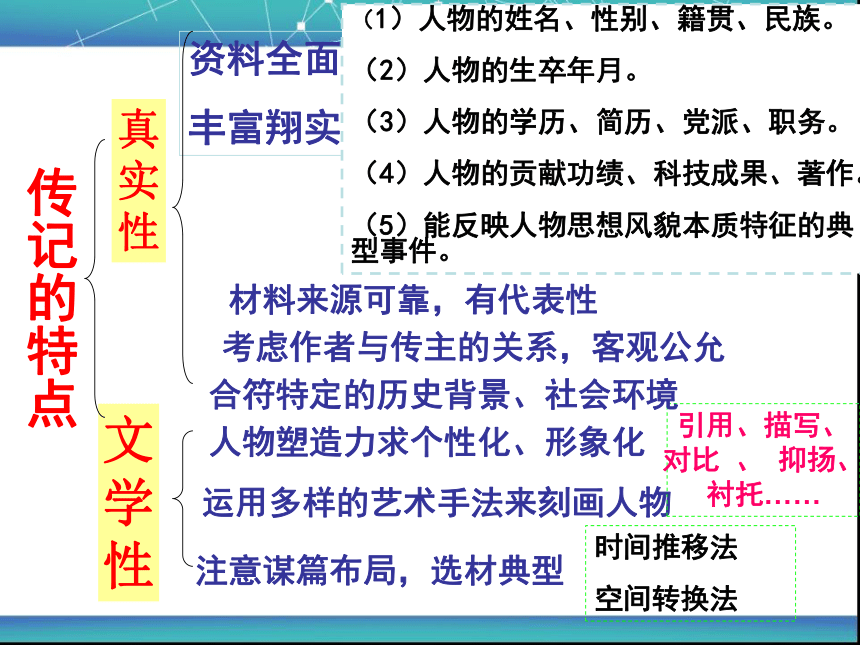

传记的特点

真实性

文学性

资料全面

丰富翔实

(1)人物的姓名、性别、籍贯、民族。

(2)人物的生卒年月。

(3)人物的学历、简历、党派、职务。

(4)人物的贡献功绩、科技成果、著作。

(5)能反映人物思想风貌本质特征的典型事件。

材料来源可靠,有代表性

考虑作者与传主的关系,客观公允

人物塑造力求个性化、形象化

运用多样的艺术手法来刻画人物

注意谋篇布局,选材典型

引用、描写、对比 、 抑扬、衬托……

时间推移法

空间转换法

合符特定的历史背景、社会环境

阅读传记作品的要求

勾划评价性的语言

标注作者引用的事例

分析层次,理清作者的写作思路及作传手法

留法勤工俭学时的邓小平

邓小平与他同去法国勤工俭学的远房叔父邓绍圣合影

解放战争中与刘伯承在一起

1974年4月出席联大特别会议

1984年在建国35周年盛典上

1992年南巡讲话

人物简介

邓小平(1904~1997) 原名邓先圣,学名邓希贤,四川广安人。伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要领导人之一,中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,建设中国特色社会主义理论(邓小平理论)的创立者。

一 通过阅读课文,制作邓小平同志1921—1923年的年谱

时间 事件

1921年4月23日

进入香布朗工厂

1922年2月14日

成立了旅欧中国少年共产党

离开哈金森工厂

1923年2月2日

1923年3月7日 再次离开,参加革命

来到巴黎,靠救济维生

1921年10月22日

进入哈金森工厂

1922年10月17日

重新回到哈金森工厂

1922年6月

课文研读

邓小平在哈金森橡胶工厂的档案卡,上面有人事部的附注:辞职不干,不再雇用。

二 邓小平同志在留法期间经历了哪些困难,从中可以看出邓小平是一个怎样的人?你认为人应该怎么面对 生活中的磨难?

邓小平:坚强不屈的意志、

坚忍不拔的毅力 (执著)、

勤奋好学的品质、

活泼开朗(乐观)的个性

并且心灵手巧

三 . 写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段

传记中引用的资料

传记中引用的资料有:

相关历史资料、相关人物的回忆、后人重游故地的见闻。

传记中引用资料有什么作用?

明确:引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。

在传记中引用资料有什么标准呢?

明确标准:客观事实

结合课文中所引用的史料,谈谈传记中引用资料有什么作用。

明确:

1.引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;2.相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;3.重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。

探究:

邓小平在哈金森工厂做工的这段经历对他的一生有何影响?

参考答案

邓小平来法国留学的初衷是勤工俭学,知识救国,但残酷的现实击碎了他的梦想。他在哈金森工厂的工作经历,不仅使他深刻体会到了工人阶级遭受残酷剥削压迫的深重痛苦,而且让他结识了一批对他一生影响很深的革命者,如王若飞等,为他后来参加旨在推翻资本主义制度,建立无产阶级革命政权的共产主义运动,奠定了思想基础。这段经历,是他人生的转折点。

主题归纳

本文讲述了邓小平1921年来到巴黎一直到1923年离开哈金森工厂的打工经历,表现了邓小平坚强不屈的意志、坚忍不拔的毅力、勤奋好学的品质和开朗乐观的性格,具有较高的文献价值和艺术价值。

深入探究

写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

提示:传记中引用的资料有:相关历史资料、相关人物的回忆、后人重游故地的见闻。

明确: 1)文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段 2)、传记中引用资料的作用:引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。 3)、在传记中,引用资料的标准:客观事实

小结:

本文是一篇领袖传记。作者毛毛用亲人的眼光,讲述了邓小平1921年来到巴黎一直到1923年离开哈金森工厂的打工经历,表现了邓小平坚强不屈的意志、坚忍不拔的毅力、勤奋好学的品质和开朗乐观的个性,具有较高的文献价值和艺术价值。另外,本文是从一个特殊的角度为专注立传的。毛毛作为邓小平的女儿,由其叙述父亲的经历,显得亲切、感人。较诸其他的叙述视角,从女儿的角度进行叙述,宜于将一代伟人有血有肉的性格充分感人地展现出来。

课外拓展

我们还能够列举出哪些像邓小平同志那样乐观坚忍并最终走向成功的人物(或者名人名言)?并向同学们简单地介绍他们的事迹。

人物传记的具体命题形式及应对策略

广东卷:以主观题形式出现,一般分成三大题,共15分。

题型:分析综合题,多侧重于筛选并整合文中的信息。

答案可以用原文原句作答或在原文原句基础上整合而成。

题型一:概括传主人生阶段(人生经历)

答题策略:紧扣传主身份特点,留主删次切分人生阶段进行作答。

答案可以用原文原句作答或在原文原句基础上整合而成。

题型二:概括传主的性格特点

答题策略——抓住传记叙写的事件1和文中的细节描写2。

传记类文章刻画人物的主要手法:

①正面描写 (细节描写:肖像描写 行动描写 语言描写 心理描写 )

表现人物性格,使形象血肉丰满

②侧面描写(他人衬托)

③环境描写:社会环境(社会背景)

写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

作用:档案资料的使用确保了传记内容的真实性,给人以可信度

文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段

题型三:传记中涉及到的其他人物在文章中所起到的作用,包括引用别人的话或名人的话。

答题策略小结:

传记中对传主之外的人物的叙写或引用一般都是为传主服务的。

题型四:为什么选择传主的某个人生阶段来详细记叙?

——因为这一阶段是传主成长过程的一个关键时期,或这一阶段最能突出作者的创作意图。

选材的目的:

详略得当

读者陌生

符合主题

/突出人物性格

详写

读者熟悉

略写

不符合主题

题型五:选材的处理——详略得当

从语义和句式特点看:语句关键词语的情感、态度等,语言的整句与散句、推测与肯定、议论与抒情、祈使与反问等。?

从语言风格看:含蓄与明快、文雅与通俗、生动与朴实、富丽与素淡、简洁与繁复等。?

题型六:文章语言有哪些特点?请举例分析说明

传记常见的语言特色?

分析传记语言:

一要辨明传记的类别。

二要有引有析,述评结合。

在分析文本语言的时候,最忌空洞概括,要从文本中举出典型例句(最能体现整个文本主要语言特征的语句),

然后对这些例句进行理性的分析评价。

导入新课

邓小平本名邓希贤,参加革命后才取名邓小平。他1904年8月22日(农历是七月十二日)出生在中国 西南最大的省——四川省的农村。邓小平本人年轻时一直使用这个出生日期。 邓文明(小平的父亲)的祖先从华南移居四川。他们本是客家人。 邓小平的父亲是一个小地主,母亲淡氏,是邓文明的第二个妻子。当邓文明确定第一个妻子张氏不能生育时娶了淡氏。淡氏为邓文明生了四个孩子,邓小平排行第二,也是三个儿子中最大的一个。 邓小平的父亲以后又结过两次婚,他的第三个妻子萧氏为他生了第四个儿子。第四个妻子(夏伯根以前结过婚,她是带着一个女儿嫁到邓文明家来的)为他生了两个女儿。因此,邓小平总共有一个姐姐、两个弟弟、一个同父异母弟弟、两个同父异母妹妹、还有一个异父异母妹妹。因为他十六岁就离开了家,而且再也没有回去过,所以他直到四十多岁,才见到了这几位异父或异母的兄弟姐妹。但他却永远也见不到他那位同父异母小妹妹了。 在邓小平的童年时代,主要的政治事件是1911-1912年的辛亥革命。这次革命推翻了陈旧的中国君主专制制度和自1644年以来一直占据皇位的清王朝。1920年9月,邓和他的叔叔以及其他近一百名同学,乘轮船从重庆启程,踏上了旅法的第一段旅程,同时也就开始步入了他的革命生涯。 1923年6月,邓被选入旅欧共产主义青年团执行委员会,这使他有政治工作可做。从此他不再是一个勤工俭学的学生,而是转为信仰马克思主义,并成为一名职业革命家,做工也是为了支持革命工作。 ……

在哈金森工厂

毛毛

教学目标

1、了解传记的一些知识。

2、了解邓小平的一些历史事迹,掌握人物性格。

3、探讨文本反映的人生价值和时代精神,学习人物的不畏艰难的精神。

教学重点:

1、掌握传记文学常识

2、学习人物的不畏艰难的精神

教学难点:

传记中引用各种资料的作用

整体感知

通过阅读课文,制作邓小平同志1921—1923年的年谱 时间 事件 1921年4月23日 来到巴黎 1921年10月22日 进入香布朗工厂 1922年2月14日 进入哈金森工厂 1922年6月 成立了旅欧中国少年共产党 1922年10月17日 离开哈金森工厂 1923年2月2日 重新回到哈金森工厂 1923年3月7日 又离开哈金森工厂

传记文学常识

什么是传记文学 ?

传记文学是历史与文学结合的产物,是艺术地再现真实个体人物生平事迹和性格的一类文学样式。

《课程标准》对传记阅读的要求

阅读古今中外的人物传记、回忆录等作品,能把握基本事实,

了解传主的人生轨迹,

从中获得有益的人生启示,

并形成有一定深度的思考和判断。

优秀的传记作品,具有无可比拟的教育功能、历史意义和文学价值。

读书贵读人

传记文学特别是纪实文学盛行,一个重要原因,就是人们希望从中找到生活的楷模;其次,每个人的生活圈子都有限制,而阅读人物传记,可以更好地了解社会生活的各个层面,不仅可以满足好奇心,更能丰富知识。

同时,许多传记作者本身具有很高的文学造诣,阅读这些传记,可提高文学修养,陶冶情操。

“一本优秀的传记不仅能让我们认识世界,还会让我们更深刻地了解人生。”

传记相关知识----分类

自传——语言或亲切自然或幽默调侃,以记叙为主,兼有描写、抒情。

他传——语言或朴实自然或文采斐然。

评传——记叙与议论各半,注意整合评价议论的文字。

传记文学常识

当代传记文学的分类 :

(1)、现当代政治人物传;

(2)、作家、艺术家和著名学者传;

(3)、各种名星传;

(4)、历史人物传;

(5)、海外人物传;

(6)、现当代企业家传;

(7)、普通人物传。

传记的特点

真实性

文学性

资料全面

丰富翔实

(1)人物的姓名、性别、籍贯、民族。

(2)人物的生卒年月。

(3)人物的学历、简历、党派、职务。

(4)人物的贡献功绩、科技成果、著作。

(5)能反映人物思想风貌本质特征的典型事件。

材料来源可靠,有代表性

考虑作者与传主的关系,客观公允

人物塑造力求个性化、形象化

运用多样的艺术手法来刻画人物

注意谋篇布局,选材典型

引用、描写、对比 、 抑扬、衬托……

时间推移法

空间转换法

合符特定的历史背景、社会环境

阅读传记作品的要求

勾划评价性的语言

标注作者引用的事例

分析层次,理清作者的写作思路及作传手法

留法勤工俭学时的邓小平

邓小平与他同去法国勤工俭学的远房叔父邓绍圣合影

解放战争中与刘伯承在一起

1974年4月出席联大特别会议

1984年在建国35周年盛典上

1992年南巡讲话

人物简介

邓小平(1904~1997) 原名邓先圣,学名邓希贤,四川广安人。伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要领导人之一,中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,建设中国特色社会主义理论(邓小平理论)的创立者。

一 通过阅读课文,制作邓小平同志1921—1923年的年谱

时间 事件

1921年4月23日

进入香布朗工厂

1922年2月14日

成立了旅欧中国少年共产党

离开哈金森工厂

1923年2月2日

1923年3月7日 再次离开,参加革命

来到巴黎,靠救济维生

1921年10月22日

进入哈金森工厂

1922年10月17日

重新回到哈金森工厂

1922年6月

课文研读

邓小平在哈金森橡胶工厂的档案卡,上面有人事部的附注:辞职不干,不再雇用。

二 邓小平同志在留法期间经历了哪些困难,从中可以看出邓小平是一个怎样的人?你认为人应该怎么面对 生活中的磨难?

邓小平:坚强不屈的意志、

坚忍不拔的毅力 (执著)、

勤奋好学的品质、

活泼开朗(乐观)的个性

并且心灵手巧

三 . 写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段

传记中引用的资料

传记中引用的资料有:

相关历史资料、相关人物的回忆、后人重游故地的见闻。

传记中引用资料有什么作用?

明确:引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。

在传记中引用资料有什么标准呢?

明确标准:客观事实

结合课文中所引用的史料,谈谈传记中引用资料有什么作用。

明确:

1.引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;2.相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;3.重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。

探究:

邓小平在哈金森工厂做工的这段经历对他的一生有何影响?

参考答案

邓小平来法国留学的初衷是勤工俭学,知识救国,但残酷的现实击碎了他的梦想。他在哈金森工厂的工作经历,不仅使他深刻体会到了工人阶级遭受残酷剥削压迫的深重痛苦,而且让他结识了一批对他一生影响很深的革命者,如王若飞等,为他后来参加旨在推翻资本主义制度,建立无产阶级革命政权的共产主义运动,奠定了思想基础。这段经历,是他人生的转折点。

主题归纳

本文讲述了邓小平1921年来到巴黎一直到1923年离开哈金森工厂的打工经历,表现了邓小平坚强不屈的意志、坚忍不拔的毅力、勤奋好学的品质和开朗乐观的性格,具有较高的文献价值和艺术价值。

深入探究

写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

提示:传记中引用的资料有:相关历史资料、相关人物的回忆、后人重游故地的见闻。

明确: 1)文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段 2)、传记中引用资料的作用:引用相关历史资料作为佐证,可以增强传记的真实性;相关人物的回忆往往都是故事或细节,这可以使人物形象更真实、更生动、更丰厚;重游故地的见闻可以增强文章的真实性和可读性。 3)、在传记中,引用资料的标准:客观事实

小结:

本文是一篇领袖传记。作者毛毛用亲人的眼光,讲述了邓小平1921年来到巴黎一直到1923年离开哈金森工厂的打工经历,表现了邓小平坚强不屈的意志、坚忍不拔的毅力、勤奋好学的品质和开朗乐观的个性,具有较高的文献价值和艺术价值。另外,本文是从一个特殊的角度为专注立传的。毛毛作为邓小平的女儿,由其叙述父亲的经历,显得亲切、感人。较诸其他的叙述视角,从女儿的角度进行叙述,宜于将一代伟人有血有肉的性格充分感人地展现出来。

课外拓展

我们还能够列举出哪些像邓小平同志那样乐观坚忍并最终走向成功的人物(或者名人名言)?并向同学们简单地介绍他们的事迹。

人物传记的具体命题形式及应对策略

广东卷:以主观题形式出现,一般分成三大题,共15分。

题型:分析综合题,多侧重于筛选并整合文中的信息。

答案可以用原文原句作答或在原文原句基础上整合而成。

题型一:概括传主人生阶段(人生经历)

答题策略:紧扣传主身份特点,留主删次切分人生阶段进行作答。

答案可以用原文原句作答或在原文原句基础上整合而成。

题型二:概括传主的性格特点

答题策略——抓住传记叙写的事件1和文中的细节描写2。

传记类文章刻画人物的主要手法:

①正面描写 (细节描写:肖像描写 行动描写 语言描写 心理描写 )

表现人物性格,使形象血肉丰满

②侧面描写(他人衬托)

③环境描写:社会环境(社会背景)

写人物传记需要搜集传主的大量相关资料。查阅档案文献是获取资料的一种重要渠道。找出本文当中使用的档案资料,说说使用这些资料有什么好处。

作用:档案资料的使用确保了传记内容的真实性,给人以可信度

文中使用的档案资料:P2,第三段;P3,倒数第四段;P4,第二、三段;P5,倒数第四段

题型三:传记中涉及到的其他人物在文章中所起到的作用,包括引用别人的话或名人的话。

答题策略小结:

传记中对传主之外的人物的叙写或引用一般都是为传主服务的。

题型四:为什么选择传主的某个人生阶段来详细记叙?

——因为这一阶段是传主成长过程的一个关键时期,或这一阶段最能突出作者的创作意图。

选材的目的:

详略得当

读者陌生

符合主题

/突出人物性格

详写

读者熟悉

略写

不符合主题

题型五:选材的处理——详略得当

从语义和句式特点看:语句关键词语的情感、态度等,语言的整句与散句、推测与肯定、议论与抒情、祈使与反问等。?

从语言风格看:含蓄与明快、文雅与通俗、生动与朴实、富丽与素淡、简洁与繁复等。?

题型六:文章语言有哪些特点?请举例分析说明

传记常见的语言特色?

分析传记语言:

一要辨明传记的类别。

二要有引有析,述评结合。

在分析文本语言的时候,最忌空洞概括,要从文本中举出典型例句(最能体现整个文本主要语言特征的语句),

然后对这些例句进行理性的分析评价。