广东省揭阳市2024-2025学年高二下学期期末教学质量测试语文试卷(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳市2024-2025学年高二下学期期末教学质量测试语文试卷(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 15:02:58 | ||

图片预览

文档简介

★开封前注意保密

揭阳市2024一2025学年度高中二年级教学质量测试

语文

本试题共9页,考试时间150分钟,满分150分

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的信息填写清楚、准确,将条形码准确粘贴在条形码粘贴处。

2.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。

3.答题时请按要求用笔,保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不得使用涂改

液、修正带、刮纸刀。考试结束后,请将本试题及答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看

法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它是善的或是恶的。同是一件事物,看法

有多种,所看出来的现象也就有多种。

比如园里那一棵古松,假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三

人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的

却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱

的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四

季常青的显花植物。我们的朋友—一画家一一什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是

一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,

思量怎样去买它,砍它,运它;我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量

它何以活得这样老;我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,

它的盘曲如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从此可知这稞古松并不是一件固定的东西,它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人

所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的返照。古松的形象一半是天生的,一半也是

人为的。极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分。

这棵古松对于我们画画的朋友是美的,因为他去看它时抱了美感的态度。你和我如果也

想见到它的美,你须得把你那种木商的实用的态度丢开,我须得把植物学家的科学的态度丢

开,专持美感的态度去看它。

高二·语文第1页(共9页)

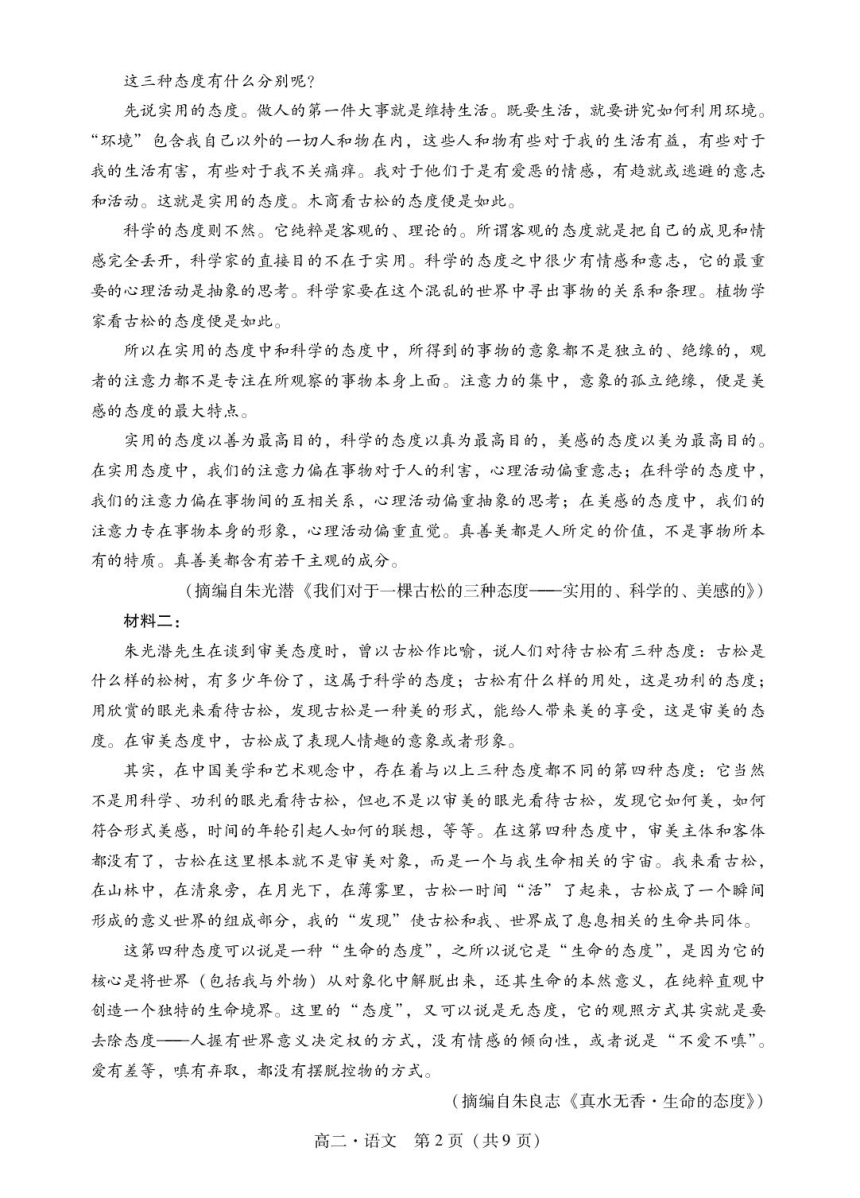

这三种态度有什么分别呢?

先说实用的态度。做人的第一件大事就是雏持生活。既要生活,就要讲究如何利用环境。

“环境”包含我自己以外的一切人和物在内,这些人和物有些对于我的生活有益,有些对于

我的生活有害,有些对于我不关痛痒。我对于他们于是有爱恶的情感,有趋就或逃避的意志

和活动。这就是实用的态度。木商看古松的态度便是如此。

科学的态度则不然。它纯粹是客观的、理论的。所谓客观的态度就是把自己的成见和情

感完全丢开,科学家的直接目的不在于实用。科学的态度之中很少有情感和意志,它的最重

要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界中寻出事物的关系和条理。植物学

家看古松的态度便是如此。

所以在实用的态度中和科学的态度中,所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的,观

者的注意力都不是专注在所观察的事物本身上面。注意力的集中,意象的孤立绝缘,便是美

感的态度的最大特点。

实用的态度以善为最高目的,科学的态度以真为最高目的,美感的态度以美为最高目的。

在实用态度中,我们的注意力偏在事物对于人的利害,心理活动偏重意志;在科学的态度中,

我们的注意力偏在事物间的互相关系,心理活动偏重抽象的思考;在美感的态度中,我们的

注意力专在事物本身的形象,心理活动偏重直觉。真善美都是人所定的价值,不是事物所本

有的特质。真善美都含有若干主观的成分。

(摘编自朱光潜《我们对于一棵古松的三种态度—实用的、科学的、美感的》)

材料二:

朱光潜先生在谈到审美态度时,曾以古松作比喻,说人们对待古松有三种态度:古松是

什么样的松树,有多少年份了,这属于科学的态度;古松有什么样的用处,这是功利的态度;

用欣赏的眼光来看待古松,发现古松是一种美的形式,能给人带来美的享受,这是审美的态

度。在审美态度中,古松成了表现人情趣的意象或者形象。

其实,在中国美学和艺术观念中,存在着与以上三种态度都不同的第四种态度:它当然

不是用科学、功利的眼光看待古松,但也不是以审美的眼光看待古松,发现它如何美,如何

符合形式美感,时间的年轮引起人如何的联想,等等。在这第四种态度中,审美主体和客体

都没有了,古松在这里根本就不是审美对象,而是一个与我生命相关的宇宙。我来看古松,

在山林中,在清泉旁,在月光下,在薄雾里,古松一时间“活”了起来,古松成了一个瞬间

形成的意义世界的组成部分,我的“发现”使古松和我、世界成了息息相关的生命共同体。

这第四种态度可以说是一种“生命的态度”,之所以说它是“生命的态度”,是因为它的

核心是将世界(包括我与外物)从对象化中解脱出来,还其生命的本然意义,在纯粹直观中

创造一个独特的生命境界。这里的“态度”,又可以说是无态度,它的观照方式其实就是要

去除态度一一人握有世界意义决定权的方式,没有情感的倾向性,或者说是“不爱不嗔”。

爱有差等,嗔有弃取,都没有摆脱控物的方式。

(摘编自朱良志《真水无香·生命的态度》)

高二·语文第2页(共9页)

揭阳市2024一2025学年度高中二年级教学质量测试

语文

本试题共9页,考试时间150分钟,满分150分

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的信息填写清楚、准确,将条形码准确粘贴在条形码粘贴处。

2.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。

3.答题时请按要求用笔,保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不得使用涂改

液、修正带、刮纸刀。考试结束后,请将本试题及答题卡交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看

法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它是善的或是恶的。同是一件事物,看法

有多种,所看出来的现象也就有多种。

比如园里那一棵古松,假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三

人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的

却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱

的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四

季常青的显花植物。我们的朋友—一画家一一什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是

一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,

思量怎样去买它,砍它,运它;我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量

它何以活得这样老;我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,

它的盘曲如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从此可知这稞古松并不是一件固定的东西,它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人

所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的返照。古松的形象一半是天生的,一半也是

人为的。极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分。

这棵古松对于我们画画的朋友是美的,因为他去看它时抱了美感的态度。你和我如果也

想见到它的美,你须得把你那种木商的实用的态度丢开,我须得把植物学家的科学的态度丢

开,专持美感的态度去看它。

高二·语文第1页(共9页)

这三种态度有什么分别呢?

先说实用的态度。做人的第一件大事就是雏持生活。既要生活,就要讲究如何利用环境。

“环境”包含我自己以外的一切人和物在内,这些人和物有些对于我的生活有益,有些对于

我的生活有害,有些对于我不关痛痒。我对于他们于是有爱恶的情感,有趋就或逃避的意志

和活动。这就是实用的态度。木商看古松的态度便是如此。

科学的态度则不然。它纯粹是客观的、理论的。所谓客观的态度就是把自己的成见和情

感完全丢开,科学家的直接目的不在于实用。科学的态度之中很少有情感和意志,它的最重

要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界中寻出事物的关系和条理。植物学

家看古松的态度便是如此。

所以在实用的态度中和科学的态度中,所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的,观

者的注意力都不是专注在所观察的事物本身上面。注意力的集中,意象的孤立绝缘,便是美

感的态度的最大特点。

实用的态度以善为最高目的,科学的态度以真为最高目的,美感的态度以美为最高目的。

在实用态度中,我们的注意力偏在事物对于人的利害,心理活动偏重意志;在科学的态度中,

我们的注意力偏在事物间的互相关系,心理活动偏重抽象的思考;在美感的态度中,我们的

注意力专在事物本身的形象,心理活动偏重直觉。真善美都是人所定的价值,不是事物所本

有的特质。真善美都含有若干主观的成分。

(摘编自朱光潜《我们对于一棵古松的三种态度—实用的、科学的、美感的》)

材料二:

朱光潜先生在谈到审美态度时,曾以古松作比喻,说人们对待古松有三种态度:古松是

什么样的松树,有多少年份了,这属于科学的态度;古松有什么样的用处,这是功利的态度;

用欣赏的眼光来看待古松,发现古松是一种美的形式,能给人带来美的享受,这是审美的态

度。在审美态度中,古松成了表现人情趣的意象或者形象。

其实,在中国美学和艺术观念中,存在着与以上三种态度都不同的第四种态度:它当然

不是用科学、功利的眼光看待古松,但也不是以审美的眼光看待古松,发现它如何美,如何

符合形式美感,时间的年轮引起人如何的联想,等等。在这第四种态度中,审美主体和客体

都没有了,古松在这里根本就不是审美对象,而是一个与我生命相关的宇宙。我来看古松,

在山林中,在清泉旁,在月光下,在薄雾里,古松一时间“活”了起来,古松成了一个瞬间

形成的意义世界的组成部分,我的“发现”使古松和我、世界成了息息相关的生命共同体。

这第四种态度可以说是一种“生命的态度”,之所以说它是“生命的态度”,是因为它的

核心是将世界(包括我与外物)从对象化中解脱出来,还其生命的本然意义,在纯粹直观中

创造一个独特的生命境界。这里的“态度”,又可以说是无态度,它的观照方式其实就是要

去除态度一一人握有世界意义决定权的方式,没有情感的倾向性,或者说是“不爱不嗔”。

爱有差等,嗔有弃取,都没有摆脱控物的方式。

(摘编自朱良志《真水无香·生命的态度》)

高二·语文第2页(共9页)

同课章节目录