8《我的回顾》课件4

图片预览

文档简介

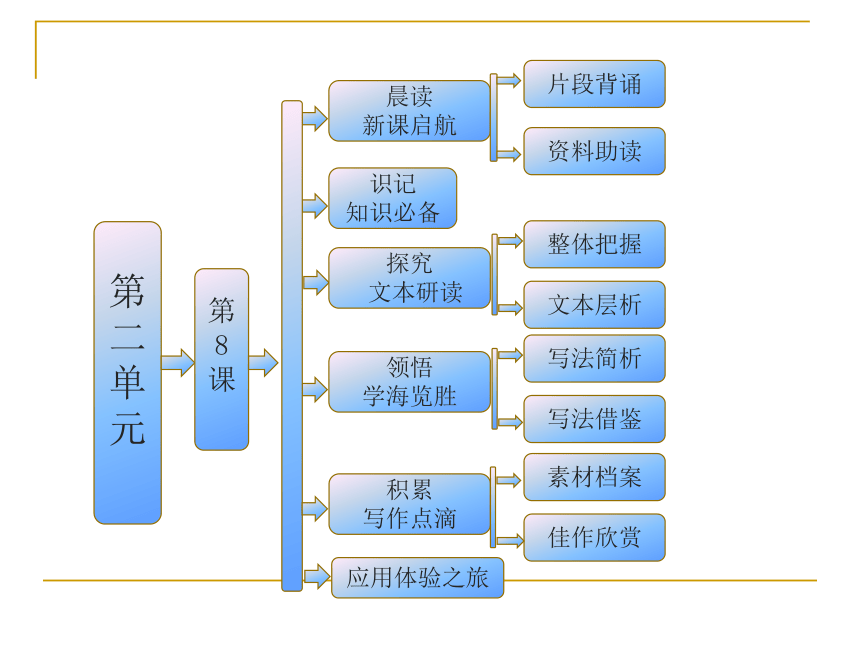

课件69张PPT。第二单元

第8课

晨读

新课启航识记

知识必备片段背诵资料助读探究

文本研读领悟

学海览胜整体把握文本层析写法简析写法借鉴积累

写作点滴素材档案佳作欣赏应用体验之旅◎ 第4课 《“布衣总统”孙中山(节选)》

◎ 第5课 《华罗庚》

◎ 第6课 《罗曼·罗兰(节选)》

◎ 第7课 《留取丹心照汗青——文天祥千秋祭》

◎ 第8课 《我的回顾》 追 求

1.追求快乐,在每一个日出东山时,迎着你的笑脸!追求快乐,让生活的快乐占满人们的心间!有人说快乐离自己很远,而我说快乐无处不在。快乐是自己创造的,自己就是快乐的源泉!人生这么短暂,我相信每个人都希望快乐度过此生。可生活中又不免有许多磕磕碰碰,让我们不快乐。那么要想拥有快乐就需要追求快乐! 2.云儿并不在意自己的理想是否能够实现,而是在意追求时的欢乐与幸福。假如能像云儿一样,使理想的重量减轻一些,让追求时的欢乐增多一些,不是就没有那么多的压力与苦闷了吗?其实,追求本身就是一种欢乐和幸福。因为追求曾让你真心地付出、时刻地奋斗,它带给了人们生存的意义。 3.何谓追求,追逐所求的目标,不同的人有着不同的答案。有的人追求安逸舒服,有的人追求轰轰烈烈;有的人追求闻达诸侯,有的人追求淡泊于世。追求,能使驽马十驾,能使凡人不庸;能让人为一己私利丧尽病狂,也能让人为实现目标奉献一生。站在历史的长河边上,触摸到的是令人永远受到激励的不朽的追求。 现代物理学祖师——爱因斯坦

爱因斯坦(1879-1955),世界著名物理学家,现代物理学的开创者、集大成者和奠基人,同时也是一位著名的思想家和哲学家。生于德国。1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。1913年返德国,任柏林威廉皇帝物理研究所所长和柏林洪堡大学教授,并当选为普鲁士科学院院士。1933年因受纳粹政权迫害,迁居美国,任普林斯顿高级研究所教授,从事理论物理研究,1940年入美国等。国籍。他的一些成就大大推动了天文学的发展。他的广义相对论对天体物理学、特别是理论天体物理学有很大的影响。1921年获诺贝尔物理学奖,1999年被美国《时代周刊》评选为“世纪伟人”。

主要作品有《论动体的电动力学》《广义相对论基础》等 一篇为科学而写的传记

爱因斯坦在67岁的时候,应一位编辑的邀请写了一篇《自述》。课文即选自这篇《自述》。与那些写自己一生的科学之外的事件的自传不同,爱因斯坦几乎只谈到自己的科学思想的形成和发展。课文编者删除了《自述》原文中一些表达作者的物理学与哲学观点的段落,这样使得文章传记特色更加鲜明。fùwúzhì ɡùzhìzhuósuìyùyǔshízhìpiēpiěsānɡsànɡyīngyìngqiángjiàngqiǎng胃胄坦袒撇弊溢缢灼卓擎掣三、用准词语

(一)词语辨析

1.掩饰 掩盖掩饰掩盖2.凝视 注视

凝视注视3.终止 中止

终止中止(二)词语解释

1.词义理解

(1)毋庸置疑:无须怀疑。

(2)真知灼见:正确的认识,透彻的理解。

(3)微不足道:非常微小,不值得一提。

(4)聚精会神:形容专心致志,精神高度集中。

(5)畏缩不前:害怕而不敢向前。

(6)目瞪口呆:形容受惊而愣住的样子。

(7)心满意足:非常满足。“微不足道”含有“微小,不值得一提”的意思,与后面的意思矛盾。因此应该换作“微乎其微”。[内容提要] 爱因斯坦以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,生动而深入地坦陈了自己的人生观念和所经历过的科学之路,说明了人不仅仅要靠物质来活着,而作为有思想有感情的人应该有更高的精神追求——对大自然、对科学进行不懈的探索。同时他结合自己的成长经历,否定了宗教,批判了当时的教育制度。[结构概览]一、阅读课文第2、3段,回答问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.“大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力是毫无价值的”中“希望和努力”具体指什么?为什么说这种追逐是毫无价值的?

提示:这里的“希望和努力”指对物质利益的追求。作者认为,人是有思想有精神的,不应该把追求物质利益当做自己的人生目标,而必须追求人生的价值,争取为人类、为社会多做贡献。[对应考点:理解词语的含义] 2.“通向这个天堂的道路,并不像通向宗教天堂的道路那样舒坦和诱人”中的“这个天堂”指什么?这句话表明了作者怎样的态度?

提示:句中的“这个天堂”指科学的殿堂。作者认为,科学追求之路永远都是充满艰辛和坎坷的,需要科学家付出极其辛勤的劳动,需要流汗、流血甚至付出生命的代价。但每一次成功都会像到了天堂那样舒坦和诱人,因为,它们能够推动人类的发展,社会的进步。这就是科学的魅力所在,也是科学家伟大之所在。[对应考点:理解词语的含义]二、阅读课文第4~6段,回答问题。

(一)梳理行文脉络[对应考点:理解词语的含义] (二)解读文本精要

3.“我经历了另一种性质完全不同的惊奇”中“性质完全不同”的意思是什么?

提示:以往的“惊奇”是对具体可感现象本身的惊奇,而这里的“惊奇”是对抽象的内在规律的客观存在的惊奇,已经深入到了事物的本质。 4.“几何学研究的对象,同那些‘能被看到和摸到的’感官知觉的对象似乎是同一类型的东西”中“似乎”一词说明了什么?

提示:“似乎”一词表明几何学的对象是抽象的,看不见的、摸不着的,它与那些“看得见摸得着”的感官知觉的对象本质是不同的;但二者又有着密切的关联,在人的认知过程中,抽象的几何学研究的对象,总能被思维捕捉住,在思维的空间里形象地再现。[对应考点:理解词语的含义]三、阅读课文第7段,回答问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.“我觉得自己的处境像布里丹的驴子一样,它不能决定究竟该吃哪一捆干草”一句用了什么修辞手法?有什么好处?

提示:比喻。这是爱因斯坦在形容自己面对数学和物理两种选择时的形象说法,显示了他的机智幽默和睿智,为下文讲述自己为什么选择物理学作了铺垫。[对应考点:体会比喻的作用] 6.“现代的教学方法,竟然还没有把研究问题的神圣好奇心完全扼杀掉,真可以说是一个奇迹”这句话的含意是什么?

提示:作者认为良好的教育方法,应该是鼓励性的,应给予学生充分自由时间与空间,没有自由,科学探索的幼苗就会夭折。对世界的发现探索不能靠强制和责任感来进行,而我们的现代教学方法偏偏又有太多限制,太多要应付的考试。[对应考点:理解句子的含意] 7.作者对教育方式的评述反映了他对传统教育怎样的看法?

提示:传统教育方式无视教育者的身心状态,违背教育者的兴趣,用生硬的方法进行灌输,结果只能事与愿违,不但会扼杀受教育者的天性,毫无求知的乐趣可言,而且使他们变得孱弱甚至病态。[对应考点:评价作者的观点] 1.缜密的逻辑性

本文用词准确,体现了爱因斯坦语言缜密的逻辑性。例如,“这种原始观念的根源,自然是由于不知不觉地存在着几何概念同直接经验对象(刚性杆、截段等等)的关系,这种原始观念大概也就是康德提出那个著名的关于‘先验综合判断’可能性问题的根据”,对于阐释清楚“原始的观念”具有重要意义;再如,“此外,我对自然科学知识的兴趣,无疑地也比较强;而且作为一个学生,我还不清楚,在物理学中,通向更深入的基本知识的道路是同最精密的数学方法联系着的”。作者接连用了“比较”“不清楚”“更深入”等词语,准确地说明了自己独到的见解。 2.文章语言率真,文风坦诚

文风的坦诚为我们提供了走近并认识这位20世纪最伟大的科学家的机会。

爱因斯坦以其无比的诚恳,独到的明晰和特殊的睿智,在文中坦言自己的遗憾与不足。例如,“我觉得自己的处境像布里丹的驴子一样,它不能决定究竟该吃哪一捆干草。这显然是由于我在数学领域里的直觉能力不够强,以致不能把真正带有根本性的最重要的东西同其余那些多少是可有可无的广博知识可靠地区分开来”。将自己一览无遗地展示给读者。他甚至毫不讳言自己由于不听不喜欢的课,不得不借同学的笔记应付考试才大学毕业的逸事。即使对爱因斯坦甚感神秘的人,在读了这篇文章之后,也能够找到爱因斯坦思想和行动的轨迹,从而感受到这位伟大人物的坦诚心灵。 3.第一人称的写法

自叙传式的写法,最重要的是写出传主自己个人的独特感受和人生经历,本文采用第一人称的写法,重在突出爱因斯坦思想观念上的变化,也正是这种变化,成就了一个伟大的物理学家,可以说,本文充分体现了爱因斯坦的个性特征,还在少年时期,爱因斯坦就表示了对于宗教信仰的怀疑,这种怀疑精神一直是后来人学习的榜样,并且,他自己还确立了自己求真的思想,这些,如果不是采用第一人称的写法,读者将无法走进作者的内心世界。[技法指导] 如何用好第一人称

第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。

依据“我”在事件叙述时地位的轻重,常常表现为: 1.“我”是见证人。如《孔乙己》中的“我”,《祝福》中的“我”,都是只起事件的见证人的作用。

2.“我”是重要人物。如《一件小事》中的“我”,《故乡》中的“我”。

3.“我”是主人公。如日记、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称叙述的某些小说、故事中的“我”。譬如,鲁迅不是狂人,但在写《狂人日记》时却用“我”来叙述,代替了“狂人”,有力地揭露了中国封建家族制度和吃人的旧礼教。 4.“我”是穿针引线的人物。由于文章的内容是通过“我”传达给读者的,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。采用第一人称,由于叙述人是当事人,所以叙述的人与事,只能是“我”活动范围内的人物和事件。活动范围以外的人物和事情就不能写进去。[尝试运用] 在一次考试中,三个学生都得了80分。甲生说:“这简直出乎意料,我从未想到有这样的好分数。”乙生说:“跟预料的差不多,我本来就是这个水平。”丙生说:“这不可能,我从来没有得过这样低的分数。”

请自比甲、乙、丙三生中的一个(第一人称),展开想象,就当时的情景写一片断。

答: 参考答案:我拿到了预料中的80分,很满足。“80分!”左边的甲生突然兴奋起来,“太棒了!”他拿着试卷绕着本组课桌转了一圈,像个刚进球的球星。天道酬勤,他这段时间废寝忘食地拼搏总算有了报偿。我为他高兴,仿佛自己也成了“球星”的队友。我注意到右边丙生那张沮丧的脸。“80分?”他抓扯着自己的头发,“这样低的分数,太意外了!”听到这话,我的脑海迅速掠过他下午自习课逃课的情景,学如逆水行舟,不是吗?这样想着,猛抬头,看见他“咔嚓”剪下了分数,并贴到桌面上,“耻辱啊!”他一边喃喃自语,一边认真地订正起试卷中的错题来,眼神自信而沉毅。知耻近乎勇,而我,也太容易满足了。想到这儿,我也默默地拿出了试卷。课内素材

爱因斯坦在《自述》中说过,从少年时代起,“对所有权威的怀疑,对任何社会环境里都会存在的信念完全抱一种怀疑态度,这种态度再也没有离开过我。”在少年时期,爱因斯坦就表示了对于宗教信仰的怀疑,也正是这种思想观念的变化,怀疑精神的确立,成就了一个伟大的物理学家。正是科学家们的怀疑,才能有新的创见,从而有力地推动了人类文明的进程。

[应用角度] “质疑”“创新”“贡献”“好奇心”等。?鲜活素材

谁制造了早教的神话

当前,不管是在北京、上海、广州等一线城市,还是在嘉兴等二三线城市,早教市场都异常火爆,市场份额已经达到千亿元规模。一位知情者向记者透露了早教市场“圈钱”的内幕,即从早些年的婴幼儿双语教育、珠心算、强化记忆等,到近两年的“不能让孩子输在起跑线上”“早教银行论”“皮纹测试”“捕捉婴幼儿敏感期”等理念,都从来没有离开过西方实验室。现在的早教培训机构用那些零散的没有被科学论证的舶来数据,让大量望子成龙心切的年轻父母动辄几千上万地花大钱。 [热评] 不能让孩子输在起跑线上,这是家长的心态,也不能说没有道理。诚然,家长也知道孩子的天性是玩,但让孩子接受“早教”,其实也没有可指责的。但孩子也可能会学“蒙”、学“混”、学“傻”了,最终一门也没学好。退一步讲,就算孩子小小年龄掌握了一些特长,就注定一辈子比别人强吗? 1905年的奇迹

1905年,爱因斯坦在科学史上创造了

一个史无前例的奇迹。这一年他写了六篇

论文,在三月到九月这半年中,利用在专

利局每天八小时工作以外的业余时间,在

三个领域作出了四个有划时代意义的贡献,他发表了关于光量子说、分子大小测定法、布朗运动理论和狭义相对论这四篇重要论文。 1905年3月,爱因斯坦将自己认为正确无误的论文送给了德国《物理年报》编辑部,他腼腆地对编辑说:“如果您能在你们的年报中找到篇幅为我刊出这篇论文,我将感到很愉快。”这篇“被不好意思”送出的论文名叫“关于光的产生和转化的一个推测性观点”。

这篇论文把普朗克1900年提出的量子概念推广到光在空间中的传播情况,提出光量子假说。认为:对于时间平均值,光表现为波动;而对于瞬时值,光则表现为粒子性。这是历史上第一次揭示了微观客体的波动性和粒子性的统一,即波粒二象性。

在这篇文章的结尾,他用光量子概念轻而易举地解释了经典物理学无法解释的光电效应,推导出光电子的最大能量同入射光的频率之间的关系。这一关系10年后才由密立根给予实验证实。1921年,爱因斯坦因为“光电效应定律的发现”获得了诺贝尔物理学奖。 这才仅仅是开始,阿尔伯特·爱因斯坦在光、热、电物理学的三个领域中齐头并进,一发不可收。1905年4月,爱因斯坦完成了《分子大小的新测定法》,5月完成了《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》。这是两篇关于布朗运动的研究论文。爱因斯坦当时的目的是要通过观测由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的无规则运动,来测定分子的实际大小,以解决半个多世纪以来科学界和哲学界争论不休的原子是否存在的问题。 三年后,法国物理学家佩兰以精密的实验证实了爱因斯坦的理论预测。从而无可非议地证明了原子和分子的客观存在,这使最坚决反对原子论的德国化学家、唯能论的创

始人奥斯特瓦尔德于1908年主动宣布:“原子假说已经成为一种基础巩固的科学理论。” 1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长论文《论运体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,它在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭露了物质和能量的相当性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。 狭义相对论不但可以解释经典物理学所能解释的全部现象,还可以解释一些经典物理学所不能解释的物理现象,并且预言了不少新的效应。狭义相对论最重要的结论是质量守恒原理失去了独立性,他和能量守恒定律融合在一起,质量和能量是可以相互转化的。其他还有比较常讲到的钟慢尺缩、光速不变、光子的静止质量是零等等。而古典力学就成为了相对论力学在低速运动时的一种极限情况。这样,力学和电磁学也就在运动学的基础上统一起来。 1905年9月,爱因斯坦写了一篇短文《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》,作为相对论的一个推论。质能相当性是原子核物理学和粒子物理学的理论基础,也为20世纪40年代实现的核能的释放和利用开辟了道路。 在这短短的半年时间内,爱因斯坦在科学上的突破性成就,可以说是石破天惊,前无古人。即使他就此放弃物理学研究,即使他只完成了上述三方面成就的任何一方面,爱因斯坦都会在物理学发展史上留下极其重要的一笔。爱因斯坦拨散了笼罩在“物理学晴空上的乌云”,迎来了物理学更加光辉灿烂的新纪元。

[美文评点] 作者用“奇迹”二字来评价爱因斯坦在1905年的成就,绝对不为过,甚至可以用“神话”来形容。正是由于爱因斯坦革命性的学说,彻底改变了人类对太空、时间、光和物质的理解方法,才有了今天科学技术的飞速发展。他不愧于“伟大科学家”的称号。让我们由衷地感谢他为人类发展而做的一切。点击下列图片进入“课下检测”

第8课

晨读

新课启航识记

知识必备片段背诵资料助读探究

文本研读领悟

学海览胜整体把握文本层析写法简析写法借鉴积累

写作点滴素材档案佳作欣赏应用体验之旅◎ 第4课 《“布衣总统”孙中山(节选)》

◎ 第5课 《华罗庚》

◎ 第6课 《罗曼·罗兰(节选)》

◎ 第7课 《留取丹心照汗青——文天祥千秋祭》

◎ 第8课 《我的回顾》 追 求

1.追求快乐,在每一个日出东山时,迎着你的笑脸!追求快乐,让生活的快乐占满人们的心间!有人说快乐离自己很远,而我说快乐无处不在。快乐是自己创造的,自己就是快乐的源泉!人生这么短暂,我相信每个人都希望快乐度过此生。可生活中又不免有许多磕磕碰碰,让我们不快乐。那么要想拥有快乐就需要追求快乐! 2.云儿并不在意自己的理想是否能够实现,而是在意追求时的欢乐与幸福。假如能像云儿一样,使理想的重量减轻一些,让追求时的欢乐增多一些,不是就没有那么多的压力与苦闷了吗?其实,追求本身就是一种欢乐和幸福。因为追求曾让你真心地付出、时刻地奋斗,它带给了人们生存的意义。 3.何谓追求,追逐所求的目标,不同的人有着不同的答案。有的人追求安逸舒服,有的人追求轰轰烈烈;有的人追求闻达诸侯,有的人追求淡泊于世。追求,能使驽马十驾,能使凡人不庸;能让人为一己私利丧尽病狂,也能让人为实现目标奉献一生。站在历史的长河边上,触摸到的是令人永远受到激励的不朽的追求。 现代物理学祖师——爱因斯坦

爱因斯坦(1879-1955),世界著名物理学家,现代物理学的开创者、集大成者和奠基人,同时也是一位著名的思想家和哲学家。生于德国。1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。1913年返德国,任柏林威廉皇帝物理研究所所长和柏林洪堡大学教授,并当选为普鲁士科学院院士。1933年因受纳粹政权迫害,迁居美国,任普林斯顿高级研究所教授,从事理论物理研究,1940年入美国等。国籍。他的一些成就大大推动了天文学的发展。他的广义相对论对天体物理学、特别是理论天体物理学有很大的影响。1921年获诺贝尔物理学奖,1999年被美国《时代周刊》评选为“世纪伟人”。

主要作品有《论动体的电动力学》《广义相对论基础》等 一篇为科学而写的传记

爱因斯坦在67岁的时候,应一位编辑的邀请写了一篇《自述》。课文即选自这篇《自述》。与那些写自己一生的科学之外的事件的自传不同,爱因斯坦几乎只谈到自己的科学思想的形成和发展。课文编者删除了《自述》原文中一些表达作者的物理学与哲学观点的段落,这样使得文章传记特色更加鲜明。fùwúzhì ɡùzhìzhuósuìyùyǔshízhìpiēpiěsānɡsànɡyīngyìngqiángjiàngqiǎng胃胄坦袒撇弊溢缢灼卓擎掣三、用准词语

(一)词语辨析

1.掩饰 掩盖掩饰掩盖2.凝视 注视

凝视注视3.终止 中止

终止中止(二)词语解释

1.词义理解

(1)毋庸置疑:无须怀疑。

(2)真知灼见:正确的认识,透彻的理解。

(3)微不足道:非常微小,不值得一提。

(4)聚精会神:形容专心致志,精神高度集中。

(5)畏缩不前:害怕而不敢向前。

(6)目瞪口呆:形容受惊而愣住的样子。

(7)心满意足:非常满足。“微不足道”含有“微小,不值得一提”的意思,与后面的意思矛盾。因此应该换作“微乎其微”。[内容提要] 爱因斯坦以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,生动而深入地坦陈了自己的人生观念和所经历过的科学之路,说明了人不仅仅要靠物质来活着,而作为有思想有感情的人应该有更高的精神追求——对大自然、对科学进行不懈的探索。同时他结合自己的成长经历,否定了宗教,批判了当时的教育制度。[结构概览]一、阅读课文第2、3段,回答问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.“大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力是毫无价值的”中“希望和努力”具体指什么?为什么说这种追逐是毫无价值的?

提示:这里的“希望和努力”指对物质利益的追求。作者认为,人是有思想有精神的,不应该把追求物质利益当做自己的人生目标,而必须追求人生的价值,争取为人类、为社会多做贡献。[对应考点:理解词语的含义] 2.“通向这个天堂的道路,并不像通向宗教天堂的道路那样舒坦和诱人”中的“这个天堂”指什么?这句话表明了作者怎样的态度?

提示:句中的“这个天堂”指科学的殿堂。作者认为,科学追求之路永远都是充满艰辛和坎坷的,需要科学家付出极其辛勤的劳动,需要流汗、流血甚至付出生命的代价。但每一次成功都会像到了天堂那样舒坦和诱人,因为,它们能够推动人类的发展,社会的进步。这就是科学的魅力所在,也是科学家伟大之所在。[对应考点:理解词语的含义]二、阅读课文第4~6段,回答问题。

(一)梳理行文脉络[对应考点:理解词语的含义] (二)解读文本精要

3.“我经历了另一种性质完全不同的惊奇”中“性质完全不同”的意思是什么?

提示:以往的“惊奇”是对具体可感现象本身的惊奇,而这里的“惊奇”是对抽象的内在规律的客观存在的惊奇,已经深入到了事物的本质。 4.“几何学研究的对象,同那些‘能被看到和摸到的’感官知觉的对象似乎是同一类型的东西”中“似乎”一词说明了什么?

提示:“似乎”一词表明几何学的对象是抽象的,看不见的、摸不着的,它与那些“看得见摸得着”的感官知觉的对象本质是不同的;但二者又有着密切的关联,在人的认知过程中,抽象的几何学研究的对象,总能被思维捕捉住,在思维的空间里形象地再现。[对应考点:理解词语的含义]三、阅读课文第7段,回答问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

5.“我觉得自己的处境像布里丹的驴子一样,它不能决定究竟该吃哪一捆干草”一句用了什么修辞手法?有什么好处?

提示:比喻。这是爱因斯坦在形容自己面对数学和物理两种选择时的形象说法,显示了他的机智幽默和睿智,为下文讲述自己为什么选择物理学作了铺垫。[对应考点:体会比喻的作用] 6.“现代的教学方法,竟然还没有把研究问题的神圣好奇心完全扼杀掉,真可以说是一个奇迹”这句话的含意是什么?

提示:作者认为良好的教育方法,应该是鼓励性的,应给予学生充分自由时间与空间,没有自由,科学探索的幼苗就会夭折。对世界的发现探索不能靠强制和责任感来进行,而我们的现代教学方法偏偏又有太多限制,太多要应付的考试。[对应考点:理解句子的含意] 7.作者对教育方式的评述反映了他对传统教育怎样的看法?

提示:传统教育方式无视教育者的身心状态,违背教育者的兴趣,用生硬的方法进行灌输,结果只能事与愿违,不但会扼杀受教育者的天性,毫无求知的乐趣可言,而且使他们变得孱弱甚至病态。[对应考点:评价作者的观点] 1.缜密的逻辑性

本文用词准确,体现了爱因斯坦语言缜密的逻辑性。例如,“这种原始观念的根源,自然是由于不知不觉地存在着几何概念同直接经验对象(刚性杆、截段等等)的关系,这种原始观念大概也就是康德提出那个著名的关于‘先验综合判断’可能性问题的根据”,对于阐释清楚“原始的观念”具有重要意义;再如,“此外,我对自然科学知识的兴趣,无疑地也比较强;而且作为一个学生,我还不清楚,在物理学中,通向更深入的基本知识的道路是同最精密的数学方法联系着的”。作者接连用了“比较”“不清楚”“更深入”等词语,准确地说明了自己独到的见解。 2.文章语言率真,文风坦诚

文风的坦诚为我们提供了走近并认识这位20世纪最伟大的科学家的机会。

爱因斯坦以其无比的诚恳,独到的明晰和特殊的睿智,在文中坦言自己的遗憾与不足。例如,“我觉得自己的处境像布里丹的驴子一样,它不能决定究竟该吃哪一捆干草。这显然是由于我在数学领域里的直觉能力不够强,以致不能把真正带有根本性的最重要的东西同其余那些多少是可有可无的广博知识可靠地区分开来”。将自己一览无遗地展示给读者。他甚至毫不讳言自己由于不听不喜欢的课,不得不借同学的笔记应付考试才大学毕业的逸事。即使对爱因斯坦甚感神秘的人,在读了这篇文章之后,也能够找到爱因斯坦思想和行动的轨迹,从而感受到这位伟大人物的坦诚心灵。 3.第一人称的写法

自叙传式的写法,最重要的是写出传主自己个人的独特感受和人生经历,本文采用第一人称的写法,重在突出爱因斯坦思想观念上的变化,也正是这种变化,成就了一个伟大的物理学家,可以说,本文充分体现了爱因斯坦的个性特征,还在少年时期,爱因斯坦就表示了对于宗教信仰的怀疑,这种怀疑精神一直是后来人学习的榜样,并且,他自己还确立了自己求真的思想,这些,如果不是采用第一人称的写法,读者将无法走进作者的内心世界。[技法指导] 如何用好第一人称

第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。

依据“我”在事件叙述时地位的轻重,常常表现为: 1.“我”是见证人。如《孔乙己》中的“我”,《祝福》中的“我”,都是只起事件的见证人的作用。

2.“我”是重要人物。如《一件小事》中的“我”,《故乡》中的“我”。

3.“我”是主人公。如日记、书信、游记、自传体文章中的“我”,还有以第一人称叙述的某些小说、故事中的“我”。譬如,鲁迅不是狂人,但在写《狂人日记》时却用“我”来叙述,代替了“狂人”,有力地揭露了中国封建家族制度和吃人的旧礼教。 4.“我”是穿针引线的人物。由于文章的内容是通过“我”传达给读者的,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。采用第一人称,由于叙述人是当事人,所以叙述的人与事,只能是“我”活动范围内的人物和事件。活动范围以外的人物和事情就不能写进去。[尝试运用] 在一次考试中,三个学生都得了80分。甲生说:“这简直出乎意料,我从未想到有这样的好分数。”乙生说:“跟预料的差不多,我本来就是这个水平。”丙生说:“这不可能,我从来没有得过这样低的分数。”

请自比甲、乙、丙三生中的一个(第一人称),展开想象,就当时的情景写一片断。

答: 参考答案:我拿到了预料中的80分,很满足。“80分!”左边的甲生突然兴奋起来,“太棒了!”他拿着试卷绕着本组课桌转了一圈,像个刚进球的球星。天道酬勤,他这段时间废寝忘食地拼搏总算有了报偿。我为他高兴,仿佛自己也成了“球星”的队友。我注意到右边丙生那张沮丧的脸。“80分?”他抓扯着自己的头发,“这样低的分数,太意外了!”听到这话,我的脑海迅速掠过他下午自习课逃课的情景,学如逆水行舟,不是吗?这样想着,猛抬头,看见他“咔嚓”剪下了分数,并贴到桌面上,“耻辱啊!”他一边喃喃自语,一边认真地订正起试卷中的错题来,眼神自信而沉毅。知耻近乎勇,而我,也太容易满足了。想到这儿,我也默默地拿出了试卷。课内素材

爱因斯坦在《自述》中说过,从少年时代起,“对所有权威的怀疑,对任何社会环境里都会存在的信念完全抱一种怀疑态度,这种态度再也没有离开过我。”在少年时期,爱因斯坦就表示了对于宗教信仰的怀疑,也正是这种思想观念的变化,怀疑精神的确立,成就了一个伟大的物理学家。正是科学家们的怀疑,才能有新的创见,从而有力地推动了人类文明的进程。

[应用角度] “质疑”“创新”“贡献”“好奇心”等。?鲜活素材

谁制造了早教的神话

当前,不管是在北京、上海、广州等一线城市,还是在嘉兴等二三线城市,早教市场都异常火爆,市场份额已经达到千亿元规模。一位知情者向记者透露了早教市场“圈钱”的内幕,即从早些年的婴幼儿双语教育、珠心算、强化记忆等,到近两年的“不能让孩子输在起跑线上”“早教银行论”“皮纹测试”“捕捉婴幼儿敏感期”等理念,都从来没有离开过西方实验室。现在的早教培训机构用那些零散的没有被科学论证的舶来数据,让大量望子成龙心切的年轻父母动辄几千上万地花大钱。 [热评] 不能让孩子输在起跑线上,这是家长的心态,也不能说没有道理。诚然,家长也知道孩子的天性是玩,但让孩子接受“早教”,其实也没有可指责的。但孩子也可能会学“蒙”、学“混”、学“傻”了,最终一门也没学好。退一步讲,就算孩子小小年龄掌握了一些特长,就注定一辈子比别人强吗? 1905年的奇迹

1905年,爱因斯坦在科学史上创造了

一个史无前例的奇迹。这一年他写了六篇

论文,在三月到九月这半年中,利用在专

利局每天八小时工作以外的业余时间,在

三个领域作出了四个有划时代意义的贡献,他发表了关于光量子说、分子大小测定法、布朗运动理论和狭义相对论这四篇重要论文。 1905年3月,爱因斯坦将自己认为正确无误的论文送给了德国《物理年报》编辑部,他腼腆地对编辑说:“如果您能在你们的年报中找到篇幅为我刊出这篇论文,我将感到很愉快。”这篇“被不好意思”送出的论文名叫“关于光的产生和转化的一个推测性观点”。

这篇论文把普朗克1900年提出的量子概念推广到光在空间中的传播情况,提出光量子假说。认为:对于时间平均值,光表现为波动;而对于瞬时值,光则表现为粒子性。这是历史上第一次揭示了微观客体的波动性和粒子性的统一,即波粒二象性。

在这篇文章的结尾,他用光量子概念轻而易举地解释了经典物理学无法解释的光电效应,推导出光电子的最大能量同入射光的频率之间的关系。这一关系10年后才由密立根给予实验证实。1921年,爱因斯坦因为“光电效应定律的发现”获得了诺贝尔物理学奖。 这才仅仅是开始,阿尔伯特·爱因斯坦在光、热、电物理学的三个领域中齐头并进,一发不可收。1905年4月,爱因斯坦完成了《分子大小的新测定法》,5月完成了《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》。这是两篇关于布朗运动的研究论文。爱因斯坦当时的目的是要通过观测由分子运动的涨落现象所产生的悬浮粒子的无规则运动,来测定分子的实际大小,以解决半个多世纪以来科学界和哲学界争论不休的原子是否存在的问题。 三年后,法国物理学家佩兰以精密的实验证实了爱因斯坦的理论预测。从而无可非议地证明了原子和分子的客观存在,这使最坚决反对原子论的德国化学家、唯能论的创

始人奥斯特瓦尔德于1908年主动宣布:“原子假说已经成为一种基础巩固的科学理论。” 1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长论文《论运体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,它在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭露了物质和能量的相当性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。 狭义相对论不但可以解释经典物理学所能解释的全部现象,还可以解释一些经典物理学所不能解释的物理现象,并且预言了不少新的效应。狭义相对论最重要的结论是质量守恒原理失去了独立性,他和能量守恒定律融合在一起,质量和能量是可以相互转化的。其他还有比较常讲到的钟慢尺缩、光速不变、光子的静止质量是零等等。而古典力学就成为了相对论力学在低速运动时的一种极限情况。这样,力学和电磁学也就在运动学的基础上统一起来。 1905年9月,爱因斯坦写了一篇短文《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》,作为相对论的一个推论。质能相当性是原子核物理学和粒子物理学的理论基础,也为20世纪40年代实现的核能的释放和利用开辟了道路。 在这短短的半年时间内,爱因斯坦在科学上的突破性成就,可以说是石破天惊,前无古人。即使他就此放弃物理学研究,即使他只完成了上述三方面成就的任何一方面,爱因斯坦都会在物理学发展史上留下极其重要的一笔。爱因斯坦拨散了笼罩在“物理学晴空上的乌云”,迎来了物理学更加光辉灿烂的新纪元。

[美文评点] 作者用“奇迹”二字来评价爱因斯坦在1905年的成就,绝对不为过,甚至可以用“神话”来形容。正是由于爱因斯坦革命性的学说,彻底改变了人类对太空、时间、光和物质的理解方法,才有了今天科学技术的飞速发展。他不愧于“伟大科学家”的称号。让我们由衷地感谢他为人类发展而做的一切。点击下列图片进入“课下检测”

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》