8《我的回顾》课件9

图片预览

文档简介

课件26张PPT。8 我的回顾传记 自主预习1.注字音

(1)讣告______ 桎梏______

真知灼见______ 毋庸置疑______

卓越______ 吞噬______

窒息______ 扼杀______

撇开______fù zhì ɡù zhuó wú yōnɡ zhuó shì zhì è piēqiánɡ jiànɡ qiǎnɡ zhōnɡ zhònɡ shù

shǔ shuò hé huó hè hú huò(1)邃 隧 遂 (2)弊 敝 蔽 (3)折 拆 析3.释词义

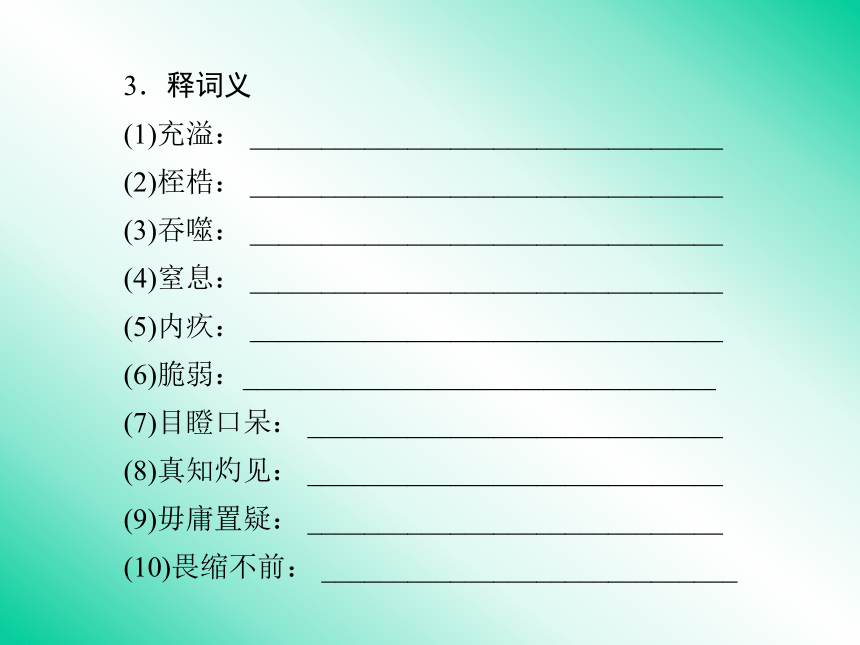

(1)充溢: _________________________________

(2)桎梏: _________________________________

(3)吞噬: _________________________________

(4)窒息: _________________________________

(5)内疚: _________________________________

(6)脆弱:_________________________________

(7)目瞪口呆: _____________________________

(8)真知灼见: _____________________________

(9)毋庸置疑: _____________________________

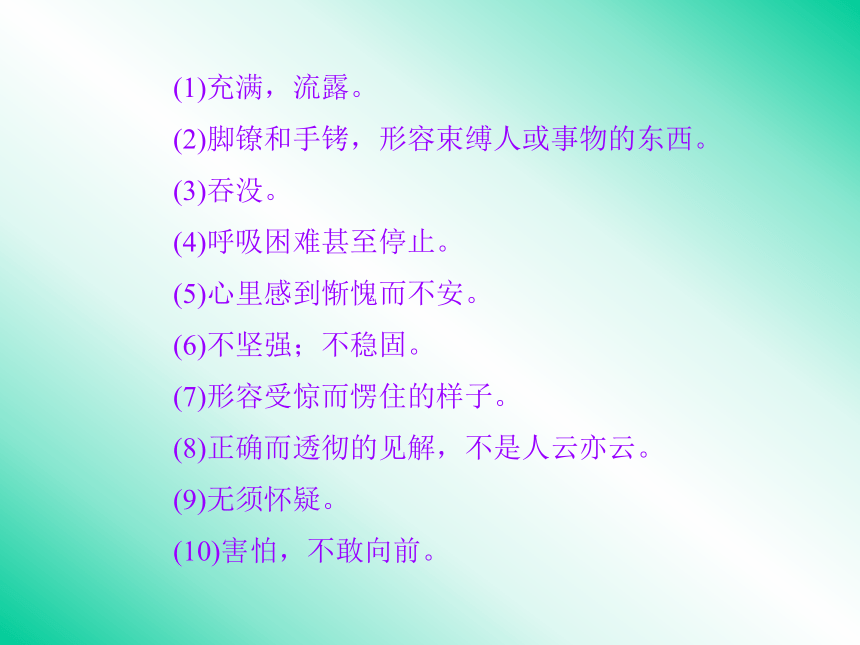

(10)畏缩不前: _____________________________(1)充满,流露。

(2)脚镣和手铐,形容束缚人或事物的东西。

(3)吞没。

(4)呼吸困难甚至停止。

(5)心里感到惭愧而不安。

(6)不坚强;不稳固。

(7)形容受惊而愣住的样子。

(8)正确而透彻的见解,不是人云亦云。

(9)无须怀疑。

(10)害怕,不敢向前。4.辨用法

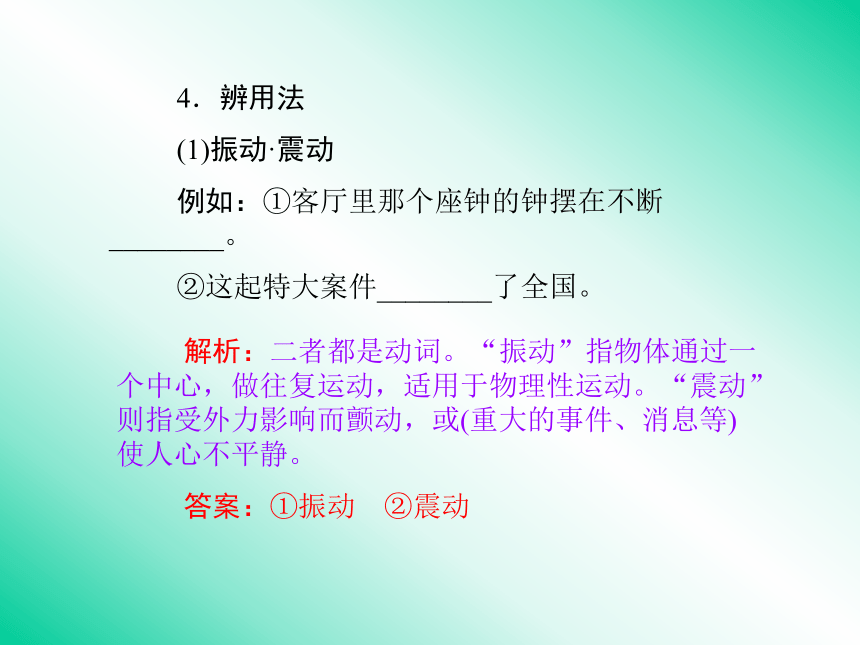

(1)振动·震动

例如:①客厅里那个座钟的钟摆在不断________。

②这起特大案件________了全国。解析:二者都是动词。“振动”指物体通过一个中心,做往复运动,适用于物理性运动。“震动”则指受外力影响而颤动,或(重大的事件、消息等)使人心不平静。

答案:①振动 ②震动(2)以至·以致

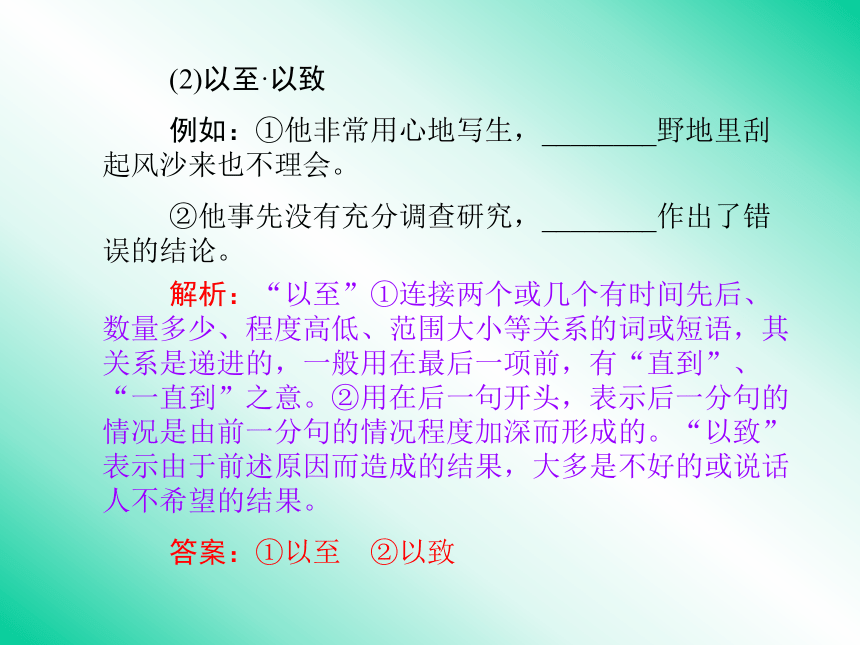

例如:①他非常用心地写生,________野地里刮起风沙来也不理会。

②他事先没有充分调查研究,________作出了错误的结论。解析:“以至”①连接两个或几个有时间先后、数量多少、程度高低、范围大小等关系的词或短语,其关系是递进的,一般用在最后一项前,有“直到”、“一直到”之意。②用在后一句开头,表示后一分句的情况是由前一分句的情况程度加深而形成的。“以致”表示由于前述原因而造成的结果,大多是不好的或说话人不希望的结果。

答案:①以至 ②以致(3)年轻·年青

例如:这位________人显得比同龄人________多了。解析:“年轻”所表达的意义范围是相对的,用于两个人的年龄比较。“年青”指处于青少年时期,并只能用于青年。

答案:①年青 ②年轻文本资料作者简介

爱因斯坦(1879~1955),现代物理学的开创者和奠基人。1879年3月14日生于德国的乌尔姆。1905年获苏黎世大学博士学位。1913年任德国威廉皇家物理研究所所长,柏林大学教授,当选为普鲁士科学院院士。1932年受希特勒迫害离开德国,1933年10月定居美国。1955年4月18日卒于美国的普林斯顿。他是当代最伟大的物理学家,人们称他为20世纪的哥白尼,20世纪的牛顿。写作背景

本文是当代伟大的物理学家爱因斯坦的晚年回忆录,是一篇自传体式的作品。爱因斯坦并没有按照自己成长的时间顺序全面地叙述自己的一生,而是以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将回忆与感受、自己生活的叙述和对于科学的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己所经历过的科学之路和产生的人生观念。

相对论简介

1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长篇论文《论动体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,他在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭示了物质和能量的相对性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。目标导读(1)了解作者少年时代的生活经历。

(2)理清作者的行文思路,把握文中作者对事物的观点。学习准确、富有逻辑性的语言,了解自传的写作特点。

(3)作为一篇课外自读课文,同学们应该仔细阅读课文,明确文章的行文线索。

(4)把握作者要表达的思想,并且仔细品味作者富有逻辑性的语言。结构图解主旨感悟作者通过对自己是如何走上科学道路的回顾,对人生有了更深刻的认识:人不是仅仅靠物质来活着的,而作为有感情有思想的人应该有更高的精神追求——对大自然、对科学的不懈的探索。同时结合自己的成长历程,否定了宗教,批判了当时的教育制度。精读探究(1)“因为这株脆弱的幼苗,除了需要鼓励以外,主要需要自由;要是没有自由,它不可避免地会夭折。”你是如何理解这句话的?语言生动形象是如何体现的?答:这句话强调了鼓励和自由探究在教学中的重要性。爱因斯坦的感受、见解很深刻,但我们读来并不觉得晦涩,一方面因为爱因斯坦语气亲切,另一方面也因为他在介绍中运用了打比方的方法,语言比较生动形象,避免了枯燥。(2)“我已经67岁了”至“那该是一件好事。”这段文字是怎样交代作者写这篇文章的缘起?答:这段文字交代了写这篇文章的缘起。爱因斯坦首先交代了自己的年龄,他已经67岁了,年事已高,因此说“要写点类似自己的讣告那样的东西”,语气幽默而亲切。接着说明写作的缘起:不仅因为希耳普博士的劝说,更因为自己确信,“向共同奋斗着的人们讲一讲自己努力过和探索过的事情在回顾中看起来是怎样的,那该是一件好事”。这说明他写这篇文章主要是为了向“共同奋斗着的人们”提供一点经验和启示。“自己努力过和探索过的事情”是这篇文章的“纲”,总领全文。(3)作者是怎样走上科学道路的?答:提示:“由于读了通俗的科学书籍,我很快就相信,《圣经》里的故事有许多不可能是真实的”,因此,产生了怀疑精神,摆脱了宗教桎梏。可以说12岁时是他人生的第一个转折点,以后又对数学和物理学产生了浓厚的兴趣,并且有了更深刻的认识。直至17岁时选择了为之奋斗终生的物理学,走上了科学研究的道路。(4)爱因斯坦的成长经历给了我们哪些有益的启示?答:提示:此题应结合爱因斯坦的成长、学习、生活等方面的经历来分析。

爱因斯坦的成长经历给了我们很多启示:

①爱因斯坦在还只是一个“相当早熟的少年的时候”,就已深刻地意识到“大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力是毫无价值的”。摆脱宗教的影响,对所有权威、任何社会里存在的信念抱一种怀疑态度,是爱因斯坦成功的根本前提。它启示我们要敢于怀疑,敢于挑战权威。②爱因斯坦成功的一个重要做法是:“学会了识别出那种能导致深邃知识的东西,而把其他许多东西撇开不管,把许多充塞脑袋,并使它偏离主要目标的东西撇开不管”。他不像许多人为了考试,把所有的废物塞进自己的脑袋,窒息了科学的创造力。它启示我们要有选择地进行学习,保持科学的创造力。

③从12岁到16岁,爱因斯坦熟悉了基础数学,包括微积分原理,还从一部卓越的通俗读物中知道了整个自然科学领域里的主要成果和方法。在苏黎世工业大学,爱因斯坦没有深入地研究数学,而把大部分时间用于在物理实验室的工作。在这段学习经历中,他没有受到强制,而是得到了很大的学习的自由,因而保持了研究问题的强烈的好奇心。这也是他成功的一个因素。这启示人们,教育不能抹杀人们的好奇心,要保持相当的自由。知识积累文章谋篇布局的常见答题类型

①一波三折(情节曲折,引人入胜)

②欲扬先抑(突出重点)

③结尾出人意料之外,又在情理之中(引人思考)

④巧设悬念(吸引读者)

⑤逐层深入(环环相扣,结构严密)

⑥某种时空关系

⑦某种对比关系一、基础训练

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.桎梏(ɡù) 真知灼(chuò)见 讣(fù)告

B.钦(qīn)佩 毋(wú)庸置疑 吞噬(shì)

C.内疚(jiù) 目瞪(dēnɡ)口呆 窒(zhì)息

D.深邃(suì) 言简意赅(ɡài) 扼(è)杀解析:A项“灼”应读zhuó;C项“瞪”应读dènɡ;D项“赅”应读ɡāi。

答案:B2.下列各词语中没有错别字的一组是( )

A.别出心裁 尔虞我诈 言谈诙谐 向隅而泣

B.聚精会神 耳儒目染 寻根究底 随机应变

C.微不足到 直截了当 披星带月 鞠躬尽瘁

D.触类傍通 显而易见 待价而沽 专心致志解析:B项,“耳儒目染”应改为“耳濡目染”;C项,“微不足到”应改为“微不足道”;“披星带月”应改为“披星戴月”;D项,“触类傍通”应改为“触类旁通”。

答案:A祝您学业有成

(1)讣告______ 桎梏______

真知灼见______ 毋庸置疑______

卓越______ 吞噬______

窒息______ 扼杀______

撇开______fù zhì ɡù zhuó wú yōnɡ zhuó shì zhì è piēqiánɡ jiànɡ qiǎnɡ zhōnɡ zhònɡ shù

shǔ shuò hé huó hè hú huò(1)邃 隧 遂 (2)弊 敝 蔽 (3)折 拆 析3.释词义

(1)充溢: _________________________________

(2)桎梏: _________________________________

(3)吞噬: _________________________________

(4)窒息: _________________________________

(5)内疚: _________________________________

(6)脆弱:_________________________________

(7)目瞪口呆: _____________________________

(8)真知灼见: _____________________________

(9)毋庸置疑: _____________________________

(10)畏缩不前: _____________________________(1)充满,流露。

(2)脚镣和手铐,形容束缚人或事物的东西。

(3)吞没。

(4)呼吸困难甚至停止。

(5)心里感到惭愧而不安。

(6)不坚强;不稳固。

(7)形容受惊而愣住的样子。

(8)正确而透彻的见解,不是人云亦云。

(9)无须怀疑。

(10)害怕,不敢向前。4.辨用法

(1)振动·震动

例如:①客厅里那个座钟的钟摆在不断________。

②这起特大案件________了全国。解析:二者都是动词。“振动”指物体通过一个中心,做往复运动,适用于物理性运动。“震动”则指受外力影响而颤动,或(重大的事件、消息等)使人心不平静。

答案:①振动 ②震动(2)以至·以致

例如:①他非常用心地写生,________野地里刮起风沙来也不理会。

②他事先没有充分调查研究,________作出了错误的结论。解析:“以至”①连接两个或几个有时间先后、数量多少、程度高低、范围大小等关系的词或短语,其关系是递进的,一般用在最后一项前,有“直到”、“一直到”之意。②用在后一句开头,表示后一分句的情况是由前一分句的情况程度加深而形成的。“以致”表示由于前述原因而造成的结果,大多是不好的或说话人不希望的结果。

答案:①以至 ②以致(3)年轻·年青

例如:这位________人显得比同龄人________多了。解析:“年轻”所表达的意义范围是相对的,用于两个人的年龄比较。“年青”指处于青少年时期,并只能用于青年。

答案:①年青 ②年轻文本资料作者简介

爱因斯坦(1879~1955),现代物理学的开创者和奠基人。1879年3月14日生于德国的乌尔姆。1905年获苏黎世大学博士学位。1913年任德国威廉皇家物理研究所所长,柏林大学教授,当选为普鲁士科学院院士。1932年受希特勒迫害离开德国,1933年10月定居美国。1955年4月18日卒于美国的普林斯顿。他是当代最伟大的物理学家,人们称他为20世纪的哥白尼,20世纪的牛顿。写作背景

本文是当代伟大的物理学家爱因斯坦的晚年回忆录,是一篇自传体式的作品。爱因斯坦并没有按照自己成长的时间顺序全面地叙述自己的一生,而是以自己科学观的形成和科学道路的选择发展为核心,将回忆与感受、自己生活的叙述和对于科学的哲理认识结合起来,生动而深入地坦陈了自己所经历过的科学之路和产生的人生观念。

相对论简介

1905年6月,爱因斯坦完成了开创物理学新纪元的长篇论文《论动体的电动力学》,完整地提出了狭义相对论。这是爱因斯坦10年酝酿和探索的结果,他在很大程度上解决了19世纪末出现的古典物理学的危机,改变了牛顿力学的时空观念,揭示了物质和能量的相对性,创立了一个全新的物理学世界,是近代物理学领域最伟大的革命。目标导读(1)了解作者少年时代的生活经历。

(2)理清作者的行文思路,把握文中作者对事物的观点。学习准确、富有逻辑性的语言,了解自传的写作特点。

(3)作为一篇课外自读课文,同学们应该仔细阅读课文,明确文章的行文线索。

(4)把握作者要表达的思想,并且仔细品味作者富有逻辑性的语言。结构图解主旨感悟作者通过对自己是如何走上科学道路的回顾,对人生有了更深刻的认识:人不是仅仅靠物质来活着的,而作为有感情有思想的人应该有更高的精神追求——对大自然、对科学的不懈的探索。同时结合自己的成长历程,否定了宗教,批判了当时的教育制度。精读探究(1)“因为这株脆弱的幼苗,除了需要鼓励以外,主要需要自由;要是没有自由,它不可避免地会夭折。”你是如何理解这句话的?语言生动形象是如何体现的?答:这句话强调了鼓励和自由探究在教学中的重要性。爱因斯坦的感受、见解很深刻,但我们读来并不觉得晦涩,一方面因为爱因斯坦语气亲切,另一方面也因为他在介绍中运用了打比方的方法,语言比较生动形象,避免了枯燥。(2)“我已经67岁了”至“那该是一件好事。”这段文字是怎样交代作者写这篇文章的缘起?答:这段文字交代了写这篇文章的缘起。爱因斯坦首先交代了自己的年龄,他已经67岁了,年事已高,因此说“要写点类似自己的讣告那样的东西”,语气幽默而亲切。接着说明写作的缘起:不仅因为希耳普博士的劝说,更因为自己确信,“向共同奋斗着的人们讲一讲自己努力过和探索过的事情在回顾中看起来是怎样的,那该是一件好事”。这说明他写这篇文章主要是为了向“共同奋斗着的人们”提供一点经验和启示。“自己努力过和探索过的事情”是这篇文章的“纲”,总领全文。(3)作者是怎样走上科学道路的?答:提示:“由于读了通俗的科学书籍,我很快就相信,《圣经》里的故事有许多不可能是真实的”,因此,产生了怀疑精神,摆脱了宗教桎梏。可以说12岁时是他人生的第一个转折点,以后又对数学和物理学产生了浓厚的兴趣,并且有了更深刻的认识。直至17岁时选择了为之奋斗终生的物理学,走上了科学研究的道路。(4)爱因斯坦的成长经历给了我们哪些有益的启示?答:提示:此题应结合爱因斯坦的成长、学习、生活等方面的经历来分析。

爱因斯坦的成长经历给了我们很多启示:

①爱因斯坦在还只是一个“相当早熟的少年的时候”,就已深刻地意识到“大多数人终生无休止地追逐的那些希望和努力是毫无价值的”。摆脱宗教的影响,对所有权威、任何社会里存在的信念抱一种怀疑态度,是爱因斯坦成功的根本前提。它启示我们要敢于怀疑,敢于挑战权威。②爱因斯坦成功的一个重要做法是:“学会了识别出那种能导致深邃知识的东西,而把其他许多东西撇开不管,把许多充塞脑袋,并使它偏离主要目标的东西撇开不管”。他不像许多人为了考试,把所有的废物塞进自己的脑袋,窒息了科学的创造力。它启示我们要有选择地进行学习,保持科学的创造力。

③从12岁到16岁,爱因斯坦熟悉了基础数学,包括微积分原理,还从一部卓越的通俗读物中知道了整个自然科学领域里的主要成果和方法。在苏黎世工业大学,爱因斯坦没有深入地研究数学,而把大部分时间用于在物理实验室的工作。在这段学习经历中,他没有受到强制,而是得到了很大的学习的自由,因而保持了研究问题的强烈的好奇心。这也是他成功的一个因素。这启示人们,教育不能抹杀人们的好奇心,要保持相当的自由。知识积累文章谋篇布局的常见答题类型

①一波三折(情节曲折,引人入胜)

②欲扬先抑(突出重点)

③结尾出人意料之外,又在情理之中(引人思考)

④巧设悬念(吸引读者)

⑤逐层深入(环环相扣,结构严密)

⑥某种时空关系

⑦某种对比关系一、基础训练

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.桎梏(ɡù) 真知灼(chuò)见 讣(fù)告

B.钦(qīn)佩 毋(wú)庸置疑 吞噬(shì)

C.内疚(jiù) 目瞪(dēnɡ)口呆 窒(zhì)息

D.深邃(suì) 言简意赅(ɡài) 扼(è)杀解析:A项“灼”应读zhuó;C项“瞪”应读dènɡ;D项“赅”应读ɡāi。

答案:B2.下列各词语中没有错别字的一组是( )

A.别出心裁 尔虞我诈 言谈诙谐 向隅而泣

B.聚精会神 耳儒目染 寻根究底 随机应变

C.微不足到 直截了当 披星带月 鞠躬尽瘁

D.触类傍通 显而易见 待价而沽 专心致志解析:B项,“耳儒目染”应改为“耳濡目染”;C项,“微不足到”应改为“微不足道”;“披星带月”应改为“披星戴月”;D项,“触类傍通”应改为“触类旁通”。

答案:A祝您学业有成

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》