第2课 落花生 课内及课外类文阅读 专题练 2025-2026学年上学期小学语文统编版五年级上册

文档属性

| 名称 | 第2课 落花生 课内及课外类文阅读 专题练 2025-2026学年上学期小学语文统编版五年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 15:43:31 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第2课 落花生 课内及课外类文阅读 专题练

2025-2026学年上学期小学语文统编版五年级上册

一、课内阅读

落花生(节选)

①那晚的天色不大好。可是父亲也来了,实在很难得。

②父亲说:“你们爱吃花生吗 ”

③我们争着答应:“爱!”

④“谁能把花生的好处说出来 ”

⑤姐姐说:“花生的味道很美。”

⑥哥哥说:“花生可以榨油。”

⑦我说:“花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处。”

⑧父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵:它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”

⑨我们都说是,母亲也点点头。

⑩父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用。”

我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”

父亲说:“对。这是我对你们的希望。”

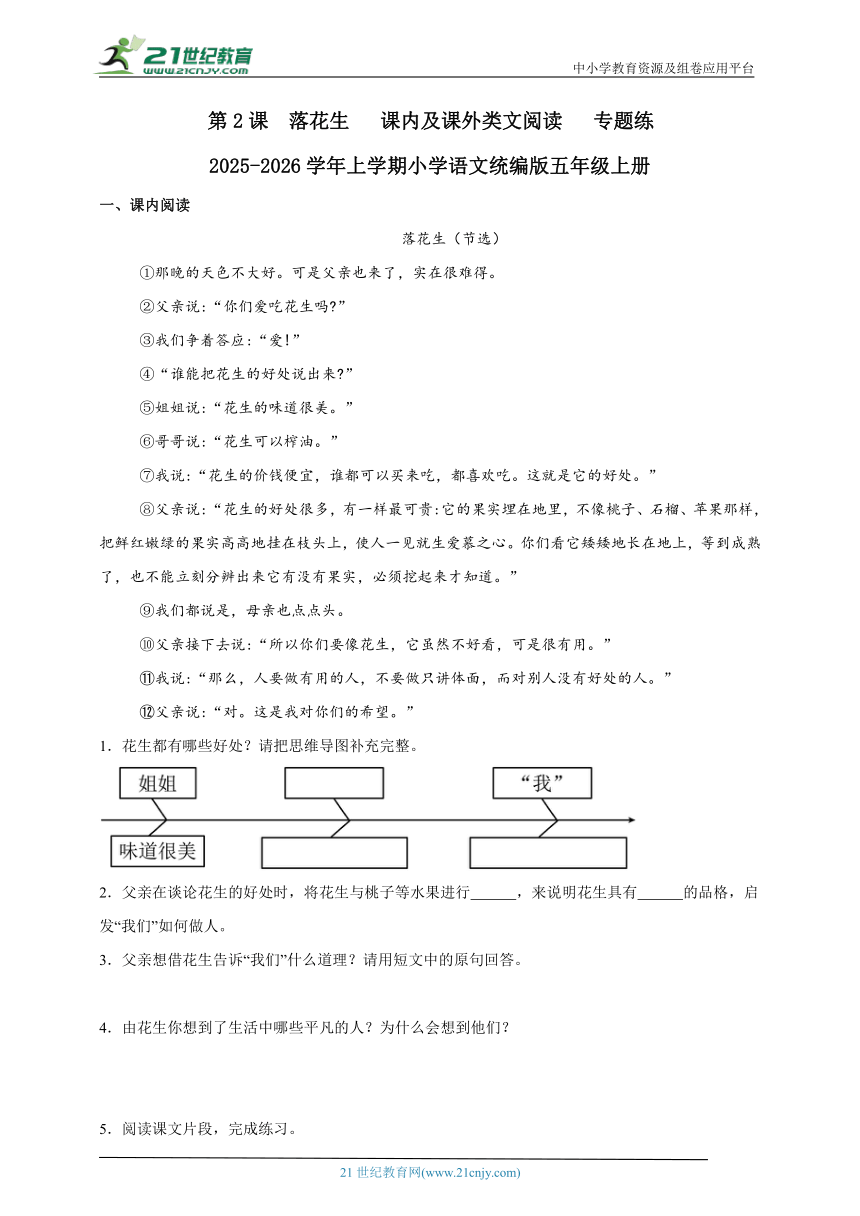

1.花生都有哪些好处?请把思维导图补充完整。

2.父亲在谈论花生的好处时,将花生与桃子等水果进行 ,来说明花生具有 的品格,启发“我们”如何做人。

3.父亲想借花生告诉“我们”什么道理?请用短文中的原句回答。

4.由花生你想到了生活中哪些平凡的人?为什么会想到他们?

5.阅读课文片段,完成练习。

落花生(节选)

①父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”我们都说是,母亲也点点头。

②父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用。”我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。

(1)判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

①父亲不喜欢桃子、石榴、苹果的果实,认为它们比不上花生的果实好吃。( )

②父亲认为桃子、石榴、苹果的果实只是外表好看,而没有实际用处。( )

③父亲认为花生不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜艳、美丽的外表露在外面,即使成熟了,也无声无息,不急于表露,这种品格的确很可贵。( )

(2)选段中父亲的话是教育子女要学习花生 的精神。

(3)理解语段中加点的词语。

①“有用的人”是指 。

②“只讲体面”的人是指 。

(4)作者在父亲的启发下,由落花生领悟到了做人的道理:人要做 ,不要做 的人。

(5)在生活中有哪些人也像落花生一样不图虚名、默默奉献呢?

二、课外阅读

黄山绝壁松

冯骥才

①我在迎客松后边的山崖上仰望一处绝壁,看到一条长长的石缝里生着一株幼小的松树。它高不及一米,却旺盛而又有活力。显然曾有一颗松子飞落到这里,在这冰冷的石缝间,什么养料也没有,它却奇迹般生根发芽,生长起来。如此幼小的树也能这般(顽固 顽强)?这力量是来自物种本身,还是在一代代松树坎坷的命运中磨砺出来的?我想,一定是后者。我发现,山上之松与山下之松绝不一样。那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果;它远远地伸出的枝叶是为了更多地吸取阳光……这一代代艰辛的生存记忆,已经化为一种个性的基因,潜入绝壁松的骨头里。为此,它们才有着如此非凡的性格与精神。

②它们站立在所有人迹罕至的地方。那些荒峰野岭的极顶,那些下临万丈的悬崖峭壁,那些凶险莫测的绝境,常常可以看到三两棵甚至只有一棵孤松,十分夺目地立在那里。它们彼此姿态各异,也神情各异,或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞。远远望着它们,会心生敬意;但它们——只有站在这些高不可攀的地方,才能真正看到天地的浩荡与博大。

③于是,在大雪纷飞中,在夕阳残照里,在风狂雨骤间,在云烟明灭时,这些绝壁松都像一个个活着的人:像站立在船头镇定又从容地与激浪搏斗的艄公;战场上永不倒下的英雄;沉静的思想者;超逸又具风骨的文人……在一片光亮晴空的映衬下,它们的身影就如同用浓墨画上去的一样。

6.请在第①段的括号内选择正确的词语,用“√”标出。

7.请用“——”画出描写山上之松和山下之松特点的句子。作者运用_________的修辞手法来描写它们,以此突出了绝壁松在_________的环境下的_________的精神。

8.第①段中“个性的基因”指的是什么?

9.下列关于文章的理解正确的一项是( )

A.作者表面上是赞扬黄山绝壁松的顽强和蓬勃感人的魅力,实则意在强调环境对于成长的重要意义。

B.第②段采用了比喻和排比的修辞手法,表达了作者对黄山绝壁松的敬意。

C.作者笔下的黄山绝壁松是令人敬畏而又生机勃勃的。

D.黄山绝壁松像艄公、英雄、思想者、文人,它是作者唯一真爱的自然物。

做人当学落花生

——读《落花生》有感

①读完《落花生》这篇短小精致的散文,我的心久久不能平静。文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。其中,父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景给我留下了深刻的印象。

②父亲说,花生不像桃子、石榴、苹果那样将果实高挂枝头,而是将自己深埋进地里,有没有果实,必须挖出来才知道。花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。上学期,我参加市语文竞赛获得了第一名,从那之后,我便骄傲自满起来,觉得语文学起来太容易了。于是,上课经常走神,课后的讨论活动也不积极参与,作业完成得也马马虎虎。结果,期末考试时,我的语文成绩排名从第二名降到了第十名,我简直惭愧极了!我真应该好好学习花生这种谦逊、踏实的品格。

③“它虽然不好看,可是很有用。”就像文中的父亲所说,花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多,既可食用,又可榨油,不是那种“金玉其外,败絮其中”的绣花枕头。反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。有一次,我看见一群衣着时髦的青年在街心花园聚会,他们一边高声畅谈着人生和理想,一边把果皮、烟头、饮料瓶扔得满地都是。辛勤工作的环卫人员上前劝阻,反被他们嘲讽:“如果我们不扔垃圾,你早就失业啦!”这两幕情景相比,文中父亲的话确实发人深省:我们该做一个怎样的人呢?

④《落花生》记的是寻常之物,语言平淡如水,讲的却是人人都该懂得的道理。我也要学习花生的可贵品格,做个质朴无华的,真正对社会、对他人有用的人。

10.例文运用“ ”的结构方式展开。先概括了所读作品《 》的大致内容,介绍了自己印象最深的内容是 ;再从 这个角度来写阅读感想;最后写 ,点明主题,首尾呼应。

11.作者从 和 两个方面阐述了自己的阅读感悟,字里行间洋溢着对落花生的 之情。

12.下列对本文理解有误的一项是 ( )

A.第①段概述《落花生》一文的内容,第②、③段清楚、具体地写读后感想,详略得当。

B.第②段结合自身经历谈感想,有真情实感;第③段联系社会实际论述观点,有说服力。

C.本文写感想的部分用了先叙后议的写法,由物及人,把感想写得既深且透。

D.文章题目采用主副标题,用主标题突出了全文主旨,更能吸引读者。

阅读《为竹唱一支颂歌》,完成习题。

冬天来临,树木大多褪去了盛装,在寒风中瑟瑟发抖。而翠竹却在严寒中抖擞身姿,竹叶沙沙作响,一如既往地唱响生命之歌。

松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”,正是因为它们在冬天依旧尊贵。而三友中的竹,更是有它不平凡的气质。

它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪,它还有着松、梅所没有的中通外直,难怪自古以来颇得文人的青睐。

“ ”是啊,竹就是这样,把根牢牢扎在山坡上、小道旁,甚至是岩石缝中。它对生命是如此执着,如此坚定。砍去了它的躯干,还有地里的竹鞭;挖出了它的竹鞭,更有那深埋在地底的竹根。即使只是刚从地里冒出的小笋子,也不可小看。不管压在它身上的东西有多大,有多重,它都不会屈服。它只是拼命地向上,向上,向上……直到将重物掀开,一株全新的、蕴藏着无数生机和力量的翠竹就挺立在天地之间了!

竹的家族成员众多,不管是浑身斑斑泪痕的湘妃竹,还是高大挺拔的楠竹;不管是婆娑起舞、婀娜多姿的凤尾竹,还是不起眼的毛竹……也不管是在贫瘠的土地上还是肥沃的原野里,它们个个都那么坚定、端直、挺拔、秀颀。它们总是无忧无虑地生长,它们沐浴着春风,也承受着烈日;它们在秋风中翩翩起舞,也在风雪中摇曳生姿。从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。

竹对人们无所求,给人的却是挺好的东西。它们有的被用来编竹器,作为日用品;有的被用作栋梁之材修造房屋;有的被制成竹笛、长箫等乐器,给人们带来美的享受;还有的被当作燃料,虽然被烧成灰,也无怨无悔…

我要为竹唱一支颂歌!赞美它不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。

13.下列诗句填在文中的“ ”处,最恰当的是哪一项( )

A.秋声万户竹,寒色五陵松。 B.竹色溪下绿,荷花镜里香。

C.山际见来烟,竹中窥落日。 D.咬定青山不放松,立根原在破岩中。

14.竹与松或梅的相同点与不同点分别是什么?

相同点:

不同点:

15.整体感知短文是从竹的特点、 、种类和 四个方面来写竹。

16.下列说法不正确的一项是哪一项( )

A.梅、兰、竹,向来被称为“岁寒三友”。

B.竹中通外直,自古以来颇得文人的青睐。

C.竹从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。

D.短文赞美了竹顽强的生命力和无私奉献、不求回报的高尚情操。

17.你由竹想到了哪些人?

参考答案

1.哥哥 可以榨油 价钱便宜,都喜欢吃 2. 对比 默默奉献 3.人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。 4.我想到了环卫工人,因为他们不怕苦、不怕累,默默无闻地为我们创造美好的环境。

【导语】《落花生》通过父亲与孩子们的对话,借花生的特性来传达做人道理。文章中,父亲引导孩子们思考花生的好处,孩子们从味道、用途和价格等方面回答,但父亲强调花生“果实埋在地里”的特性,象征着谦逊和实用的品格。通过与桃子、石榴等水果的对比,父亲希望孩子们理解做人要像花生一样,注重内在价值而非外表的光鲜。父亲的教导不仅是对孩子们的期望,也是对生活态度的深刻启示。文章通过简单的对话,揭示了深刻的人生哲理,强调了内在品质的重要性,启发读者在生活中追求实用和谦逊的品格。

1.本题考查对内容的理解。

结合第⑤自然段的句子“姐姐说:‘花生的味道很美’” 可知,姐姐认为花生的味道很美。

结合第⑥自然段的句子“哥哥说:‘花生可以榨油’” 可知,哥哥认为花生可以榨油。

结合第⑦自然段的句子“我说:‘花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处’”可知,“我”认为花生的价钱便宜,而且都爱吃。

2.本题考查文章的主旨或情感。

结合第⑧自然段的句子“花生的好处很多,有一样最可贵:它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”可知,父亲在谈论花生的好处时,将花生与桃子、石榴、苹果等水果进行对比。通过这种对比来说明花生具有朴实无华、默默无闻、不计较名利的品质。桃子,石榴,苹果,把鲜红嫩绿的果实挂在枝头,惹人注目,使人一见就十分爱慕之心。而花生的果实埋在地里矮矮的,长在地上,不张扬,不炫耀,直到成熟也不能立即分辨菠菜有没有果实,必须挖出来才知道。目前这样做是为了激发我们做一个像花生一样的,做一个有用的人,不要只讲体面,而对别人没有好处的人。

3.本题考查找关键句。

结合第 自然段的句子“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”和结合第 自然段的句子“对。这是我对你们的希望。”可知,父亲借花的这个特性教育子女要做有用的人,不要只做讲体面,而对别人没有好处的人。即注重内在的品质和价值,而不是只追求外在的光鲜亮丽。

故父亲想借花生告诉“我们”的道理是“人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”

4.本题考查开放性作答。

通读文章可知,花生油默朴实无华,朴实无华、不记名利的好品质。

由花生,我会想到生活中的清洁工、建筑工人、农民等平凡的人。

想到他们是因为这些人以花生有相似之处,清洁工每天起早贪黑,默默清扫街道,为人们带来整洁的环境,他们就像花生一样,外表平凡,却发挥着重要的作用;建筑工人在烈日和风雨中辛勤劳作,建造出高楼大厦,他们虽然没有光鲜亮丽的外表,但他们的劳动成果为人们提供了舒适的居住和工作场所。

5.(1) × × √

(2)不炫耀自己,默默奉鼓

(3) 对他人和社会有好处和贡献的人 只注重外表的人

(4) 有用的人 只讲体面,而对别人没有好处

(5)环卫工人、邮递员等。

【导语】《落花生(节选)》借花生的特点阐述做人道理。先由父亲点明花生果实埋地、不外露却有用这一可贵之处,进而引导子女要像花生一样做有用之人,而非只讲体面无益处之人。文章以小见大,用平实语言将深刻道理寓于日常事物讨论中,简洁却极具教育意义。

【详解】(1)本题考查对课文片段内容的理解与分析能力。

①、依据第①自然段“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心”这句话来看,父亲只是在对比花生与桃子、石榴、苹果果实呈现方式的差异,是为了突出花生默默奉献、不张扬的品格特点,文中并没有任何关于花生和它们在味道方面比较的表述,也无从体现父亲觉得它们比不上花生果实好吃这一意思,所以该判断是错误的。

②、在第①自然段中,父亲只是指出桃子、石榴、苹果是把鲜红嫩绿的果实高高挂在枝上,容易让人一见就生爱慕之心,而花生是矮矮地长在地上,成熟了也不易分辨有没有果实,重点在于对比它们外表呈现方式的差异,并没有说桃子、石榴、苹果的果实没有实际用处,所以该说法不符合原文意思,是错误的。

③、依据第①自然段“它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道”可知,父亲通过对比,意在表明花生不像桃子、石榴、苹果那样把光鲜亮丽的外表展示出来,即便成熟了也是低调的,需要挖掘才能知晓其果实情况,突出了花生这种不急于表露、默默奉献的品格很可贵,所以该说法正确。

(2)本题考查对文段内容的理解以及提炼关键信息的能力。

从文段中父亲所说的话来看,首先在第①自然段提到“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道”,这里通过将花生与桃子、石榴、苹果进行对比,着重突出花生把果实埋在地里,外表并不起眼,不像其他几种水果那般有着鲜艳的外表能让人一眼就心生喜爱,而且花生即使成熟了,从外表也很难直接分辨出有没有果实,是一种低调、不张扬的状态。接着在第②自然段父亲又进一步点明“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用”,这清晰地表明了父亲希望子女学习花生虽然外表不华丽、不引人注意,但却有着实实在在用处的这一特点,也就是要学习花生默默奉献、不图外表光鲜,注重内在价值、对他人有实际益处的精神。

所以,选段中父亲的话是教育子女要学习花生默默奉献、不图虚名、注重内在价值(或对别人有实际用处)的精神。

(3)本题考查对课文中重点词语含义的理解能力。

在文段中,通过父亲将花生与桃子、石榴、苹果对比来凸显花生的可贵之处,花生虽然外表普通,果实埋在地里,不那么引人注目,但它具有实实在在的价值,能供人们食用等,是很有用的。由此延伸,“有用的人”就是指那些不把精力放在外表的光鲜亮丽上,而是着重于自身内在品质的修养以及能力的提升,能够凭借自己的本领、才能或者品德等,实实在在地为他人、为社会做出贡献,给他人带来益处,能在生活、工作等诸多方面发挥积极作用的人。

从文段里看,桃子、石榴、苹果有着鲜红嫩绿的果实,高高地挂在枝上,凭借这样好看的外在形象,容易让人一见就心生爱慕。“只讲体面”的人就如同这些有着漂亮外表的果实一样,他们往往只注重自己的外在形象是否好看、是否能够吸引别人的目光,把大量的心思都花在外表的修饰、包装上,一心想要通过外表来获取他人的夸赞和欣赏,却忽略了对自身内在修养的提升以及能力的培养,没有真正能为别人带来好处、为社会贡献力量的实际本领,是那种华而不实的人。

(4)本题考查对文章主旨及蕴含道理的理解与把握能力。

第①段里,父亲指出花生果实埋地,不像桃、石榴、苹果果实挂枝引人注目,突出花生朴实无华。这让人体会到花生虽外表平凡,却有着内在价值。第②段,父亲顺势引导要像花生,虽不好看但有用,“我”由此领悟到做人不能只重外表体面,关键要对他人有益,有用处,将花生的特点升华到做人准则,体现借物喻人的妙处。

所以作者在父亲的启发下,由落花生领悟到了做人的道理:人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。

(5)本题考查文本道理的生活实例运用。

首先要明确《落花生》这篇文章节选部分传达的核心思想,即倡导人们要像花生一样,不追求外表的光鲜亮丽、不图虚名,而是做一个对他人、对社会有用、默默奉献的人。所以我们需要依据这个主旨去联想生活中的相关人物群体。从不同的职业、社会角色等方面去思考那些平时默默付出、不张扬,却实实在在为大家带来益处的人群。比如常见的从事基础服务工作、为社会运转贡献力量但往往容易被人们忽视的那些人。

示例:建筑工人,他们用辛勤汗水建起一座座高楼大厦,默默为城市建设出力,虽工作辛苦又不被大众熟知,却很有用;还有消防员,总是在危险时刻冲锋在前,默默守护大家安全,不为名利,一心奉献。

6.顽强 遒劲 搏斗 7.那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。

对比 恶劣 坚韧、奋力生长 8.绝壁松在恶劣与凶险的环境里,在风雨和磨难中形成的强劲而富于弹性的特点。 9.C

【导语】冯骥才的《黄山绝壁松》以松喻人,通过对比山谷松的富态与绝壁松的瘦硬,展现了生命在逆境中的顽强。文章运用拟人、排比等手法,赋予松树以艄公、英雄等形象,讴歌了绝壁松在恶劣环境中磨砺出的坚韧品格。作者借物抒怀,将自然景物人格化,表达了对顽强生命力的礼赞,也隐喻了人类在困境中应有的精神姿态。文字凝练有力,意境深远,是一篇托物言志的散文佳作。

6.本题考查词语辨析。

“顽固”通常指思想保守,不愿意接受新鲜事物,含贬义;“顽强”指强硬或坚强、不屈服。

文中第1自然段句子形容幼小的松树在艰难环境中生长,用“顽强”更能体现其坚韧的生命力,故选“顽强”。

“刚劲”侧重于刚强有力;“遒劲”侧重于雄健有力。

第1自然段句子“这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果”这里用“遒劲”更合适 ,更能体现绝壁松枝干的力量和美感。故选“遒劲”。

“搏斗”侧重于激烈的肢体动作;“搏击”侧重于奋力斗争和冲击。

文中第1自然段句子“这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果”强调绝壁松长期与风雨对抗,用“搏击”更能突出其抗争的持续性和激烈程度。故选“搏斗”。

7.本题考查对句子的理解。

在第1自然段中可找到描写山上之松和山下之松特点的句子为:“那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。”作者运用对比的修辞手法,将山下之松“干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态”的特点与山顶绝壁松“枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍”的特点进行对比。 以此突出了绝壁松在恶劣与凶险的环境下坚韧、顽强、富有活力的精神。

8.本题考查对文中短语的理解。

在第1段中“个性的基因”指的是绝壁松在恶劣与凶险的环境中长期生存所形成的独特品质和特性。绝壁松生长在冰冷的石缝中,没有充足的养料,却能奇迹般地生根发芽、生长起来。它们经历了一代代艰辛的生存过程,在与风雨的搏斗中,形成了枝干瘦硬、树叶黑绿、矫健强悍、刚劲遒劲且富有弹性的特点。 这种在极端环境中磨砺出的顽强生命力、适应能力以及坚韧的品质,已经深深地融入到绝壁松的内在特质中,成为了它们独特的“个性的基因”。

9.本题考查对短文内容的理解。

A.作者表面上是赞扬黄山绝壁松的顽强和蓬勃感人的魅力,实则更侧重于展现绝壁松在恶劣环境中所展现出的非凡精神和品质,而非强调环境对于成长的重要意义,选项说法不准确。

B.第2段主要运用了排比的修辞手法,“或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞”,没有比喻的修辞手法,选项说法错误。

C.文章通过对黄山绝壁松生长环境的描写以及对其姿态和神情的刻画,展现了黄山绝壁松令人敬畏的生命力和生机勃勃的状态,选项说法正确。

D.文中并未表明黄山绝壁松是作者唯一真爱的自然物,这种说法过于绝对,选项说法错误。

故选C。

10. 总—分—总 落花生 父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景 花生的可贵品质 要做一个像花生那样谦逊、朴实、有用的人 11. 做人要谦逊、踏实 做人不能做只讲体面而对他人没有好处的人 赞美 12.C

【分析】10.此题考查理解和分析文章内容的能力。

可以找一些关键性的信息,进行概括,语言要简练明确。

结合文中第①自然段“文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。其中,父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景给我留下了深刻的印象。”可知,作者先概括了所读作品《落花生》的大致内容,介绍了自己印象最深的内容是父亲借谈论花生的好处教育孩子们,从第②、③自然段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。”“花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多”可知,作者从花生的可贵品质来写阅读感想,从第④自然段“我也要学习花生的可贵品格,做个质朴无华的,真正对社会、对他人有用的人。”可知,作者要学习花生做一个对社会有用的人。第①自然段是先概括,第②、③自然段是分写了花生的品质,最后总结。全文采用总—分—总的结构方式展开。

11.本题考查课文的理解。

结合文中第②自然段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。”“我的语文成绩排名从第二名降到了第十名,我简直惭愧极了!我真应该好好学习花生这种谦逊、踏实的品格。”可知,作者从做人要谦逊、踏实这方面阐述了自己的阅读感悟;结合文中第③自然段“它虽然不好看,可是很有用。”“反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。”可知,作者从做人不能做只讲体面而对他人没有好处的人这方面阐述了自己的阅读感悟。字里行间洋溢着对落花生的赞美之情。

12.本题考查课文的理解。

结合文中第①自然段“文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。”第②、③段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。”“花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多”“反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。”可知,选项A正确;第②段结合自身经历谈感想,有真情实感;第③段联系社会实际论述观点,有说服力。选项B正确;本文写感想的部分用了先议后叙的写法。选项C错误;文章题目采用主副标题,用主标题突出了全文主旨,更能吸引读者。选项D正确。

13.D 14. 在冬天依旧尊贵。它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪 它有松、梅所没有的中通处直 15. 品质 用途 16.A 17.我想到了那些有气节,顽强而又具有无私奉献精神的人,如:宁死不屈的文天祥,热爱祖国的闻一多,抗疫英雄钟南山。

【解析】13.考查诗句的理解。

A.出自李颀的《望秦川》,意思是秋风吹起,家家户户的竹林飒飒作响,五陵一带的松林蒙上一层寒冷的色彩。

B.出自李白的《别储邕之剡中》,意思是溪水清澈,掩映着丛丛绿竹,水明净如镜,映着荷花的倒影,传出阵阵清香。

C.出自吴均《山中杂诗》,意思是山与天相接的地方缭绕着阵阵岚气云烟,从竹林的缝隙里看洒落下余晖的夕阳。

D.出自郑板桥《竹石》,意思是紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。

结合“竹就是这样,把根牢牢扎在山坡上、小道旁,甚至是岩石缝中。”可知应选D。

14.考查文章内容的理解。

结合“松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”,正是因为它们在冬天依旧尊贵。”“它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪,”可知竹与松或梅的相同点是在冬天依旧尊贵。它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪。

结合“它还有着松、梅所没有的中通外直”可知竹与松或梅的不同点是它有松、梅所没有的中通处直。

15.考查文章内容的理解。

文章第一到三段主要写竹的特点,第四段主要写竹的品质,第五段主要写竹的种类,第六段主要写竹的用途,

16.考查文章内容的理解。

A.错误,松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”。

B.结合“它还有着松、梅所没有的中通外直,难怪自古以来颇得文人的青睐。”可知说法正确。

C.结合“从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。”可知说法正确。

D.结合“赞美它不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。”可知说法正确。

17.考查开放性题。

文章主要赞美了竹不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。我们身边的“交通警察”、“清洁工人”等等,为了人们默默无闻的付出着,不求回报,只为付出,这样的精神品质就好像竹子一样。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第2课 落花生 课内及课外类文阅读 专题练

2025-2026学年上学期小学语文统编版五年级上册

一、课内阅读

落花生(节选)

①那晚的天色不大好。可是父亲也来了,实在很难得。

②父亲说:“你们爱吃花生吗 ”

③我们争着答应:“爱!”

④“谁能把花生的好处说出来 ”

⑤姐姐说:“花生的味道很美。”

⑥哥哥说:“花生可以榨油。”

⑦我说:“花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处。”

⑧父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵:它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”

⑨我们都说是,母亲也点点头。

⑩父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用。”

我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”

父亲说:“对。这是我对你们的希望。”

1.花生都有哪些好处?请把思维导图补充完整。

2.父亲在谈论花生的好处时,将花生与桃子等水果进行 ,来说明花生具有 的品格,启发“我们”如何做人。

3.父亲想借花生告诉“我们”什么道理?请用短文中的原句回答。

4.由花生你想到了生活中哪些平凡的人?为什么会想到他们?

5.阅读课文片段,完成练习。

落花生(节选)

①父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”我们都说是,母亲也点点头。

②父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用。”我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。

(1)判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

①父亲不喜欢桃子、石榴、苹果的果实,认为它们比不上花生的果实好吃。( )

②父亲认为桃子、石榴、苹果的果实只是外表好看,而没有实际用处。( )

③父亲认为花生不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜艳、美丽的外表露在外面,即使成熟了,也无声无息,不急于表露,这种品格的确很可贵。( )

(2)选段中父亲的话是教育子女要学习花生 的精神。

(3)理解语段中加点的词语。

①“有用的人”是指 。

②“只讲体面”的人是指 。

(4)作者在父亲的启发下,由落花生领悟到了做人的道理:人要做 ,不要做 的人。

(5)在生活中有哪些人也像落花生一样不图虚名、默默奉献呢?

二、课外阅读

黄山绝壁松

冯骥才

①我在迎客松后边的山崖上仰望一处绝壁,看到一条长长的石缝里生着一株幼小的松树。它高不及一米,却旺盛而又有活力。显然曾有一颗松子飞落到这里,在这冰冷的石缝间,什么养料也没有,它却奇迹般生根发芽,生长起来。如此幼小的树也能这般(顽固 顽强)?这力量是来自物种本身,还是在一代代松树坎坷的命运中磨砺出来的?我想,一定是后者。我发现,山上之松与山下之松绝不一样。那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果;它远远地伸出的枝叶是为了更多地吸取阳光……这一代代艰辛的生存记忆,已经化为一种个性的基因,潜入绝壁松的骨头里。为此,它们才有着如此非凡的性格与精神。

②它们站立在所有人迹罕至的地方。那些荒峰野岭的极顶,那些下临万丈的悬崖峭壁,那些凶险莫测的绝境,常常可以看到三两棵甚至只有一棵孤松,十分夺目地立在那里。它们彼此姿态各异,也神情各异,或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞。远远望着它们,会心生敬意;但它们——只有站在这些高不可攀的地方,才能真正看到天地的浩荡与博大。

③于是,在大雪纷飞中,在夕阳残照里,在风狂雨骤间,在云烟明灭时,这些绝壁松都像一个个活着的人:像站立在船头镇定又从容地与激浪搏斗的艄公;战场上永不倒下的英雄;沉静的思想者;超逸又具风骨的文人……在一片光亮晴空的映衬下,它们的身影就如同用浓墨画上去的一样。

6.请在第①段的括号内选择正确的词语,用“√”标出。

7.请用“——”画出描写山上之松和山下之松特点的句子。作者运用_________的修辞手法来描写它们,以此突出了绝壁松在_________的环境下的_________的精神。

8.第①段中“个性的基因”指的是什么?

9.下列关于文章的理解正确的一项是( )

A.作者表面上是赞扬黄山绝壁松的顽强和蓬勃感人的魅力,实则意在强调环境对于成长的重要意义。

B.第②段采用了比喻和排比的修辞手法,表达了作者对黄山绝壁松的敬意。

C.作者笔下的黄山绝壁松是令人敬畏而又生机勃勃的。

D.黄山绝壁松像艄公、英雄、思想者、文人,它是作者唯一真爱的自然物。

做人当学落花生

——读《落花生》有感

①读完《落花生》这篇短小精致的散文,我的心久久不能平静。文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。其中,父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景给我留下了深刻的印象。

②父亲说,花生不像桃子、石榴、苹果那样将果实高挂枝头,而是将自己深埋进地里,有没有果实,必须挖出来才知道。花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。上学期,我参加市语文竞赛获得了第一名,从那之后,我便骄傲自满起来,觉得语文学起来太容易了。于是,上课经常走神,课后的讨论活动也不积极参与,作业完成得也马马虎虎。结果,期末考试时,我的语文成绩排名从第二名降到了第十名,我简直惭愧极了!我真应该好好学习花生这种谦逊、踏实的品格。

③“它虽然不好看,可是很有用。”就像文中的父亲所说,花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多,既可食用,又可榨油,不是那种“金玉其外,败絮其中”的绣花枕头。反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。有一次,我看见一群衣着时髦的青年在街心花园聚会,他们一边高声畅谈着人生和理想,一边把果皮、烟头、饮料瓶扔得满地都是。辛勤工作的环卫人员上前劝阻,反被他们嘲讽:“如果我们不扔垃圾,你早就失业啦!”这两幕情景相比,文中父亲的话确实发人深省:我们该做一个怎样的人呢?

④《落花生》记的是寻常之物,语言平淡如水,讲的却是人人都该懂得的道理。我也要学习花生的可贵品格,做个质朴无华的,真正对社会、对他人有用的人。

10.例文运用“ ”的结构方式展开。先概括了所读作品《 》的大致内容,介绍了自己印象最深的内容是 ;再从 这个角度来写阅读感想;最后写 ,点明主题,首尾呼应。

11.作者从 和 两个方面阐述了自己的阅读感悟,字里行间洋溢着对落花生的 之情。

12.下列对本文理解有误的一项是 ( )

A.第①段概述《落花生》一文的内容,第②、③段清楚、具体地写读后感想,详略得当。

B.第②段结合自身经历谈感想,有真情实感;第③段联系社会实际论述观点,有说服力。

C.本文写感想的部分用了先叙后议的写法,由物及人,把感想写得既深且透。

D.文章题目采用主副标题,用主标题突出了全文主旨,更能吸引读者。

阅读《为竹唱一支颂歌》,完成习题。

冬天来临,树木大多褪去了盛装,在寒风中瑟瑟发抖。而翠竹却在严寒中抖擞身姿,竹叶沙沙作响,一如既往地唱响生命之歌。

松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”,正是因为它们在冬天依旧尊贵。而三友中的竹,更是有它不平凡的气质。

它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪,它还有着松、梅所没有的中通外直,难怪自古以来颇得文人的青睐。

“ ”是啊,竹就是这样,把根牢牢扎在山坡上、小道旁,甚至是岩石缝中。它对生命是如此执着,如此坚定。砍去了它的躯干,还有地里的竹鞭;挖出了它的竹鞭,更有那深埋在地底的竹根。即使只是刚从地里冒出的小笋子,也不可小看。不管压在它身上的东西有多大,有多重,它都不会屈服。它只是拼命地向上,向上,向上……直到将重物掀开,一株全新的、蕴藏着无数生机和力量的翠竹就挺立在天地之间了!

竹的家族成员众多,不管是浑身斑斑泪痕的湘妃竹,还是高大挺拔的楠竹;不管是婆娑起舞、婀娜多姿的凤尾竹,还是不起眼的毛竹……也不管是在贫瘠的土地上还是肥沃的原野里,它们个个都那么坚定、端直、挺拔、秀颀。它们总是无忧无虑地生长,它们沐浴着春风,也承受着烈日;它们在秋风中翩翩起舞,也在风雪中摇曳生姿。从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。

竹对人们无所求,给人的却是挺好的东西。它们有的被用来编竹器,作为日用品;有的被用作栋梁之材修造房屋;有的被制成竹笛、长箫等乐器,给人们带来美的享受;还有的被当作燃料,虽然被烧成灰,也无怨无悔…

我要为竹唱一支颂歌!赞美它不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。

13.下列诗句填在文中的“ ”处,最恰当的是哪一项( )

A.秋声万户竹,寒色五陵松。 B.竹色溪下绿,荷花镜里香。

C.山际见来烟,竹中窥落日。 D.咬定青山不放松,立根原在破岩中。

14.竹与松或梅的相同点与不同点分别是什么?

相同点:

不同点:

15.整体感知短文是从竹的特点、 、种类和 四个方面来写竹。

16.下列说法不正确的一项是哪一项( )

A.梅、兰、竹,向来被称为“岁寒三友”。

B.竹中通外直,自古以来颇得文人的青睐。

C.竹从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。

D.短文赞美了竹顽强的生命力和无私奉献、不求回报的高尚情操。

17.你由竹想到了哪些人?

参考答案

1.哥哥 可以榨油 价钱便宜,都喜欢吃 2. 对比 默默奉献 3.人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。 4.我想到了环卫工人,因为他们不怕苦、不怕累,默默无闻地为我们创造美好的环境。

【导语】《落花生》通过父亲与孩子们的对话,借花生的特性来传达做人道理。文章中,父亲引导孩子们思考花生的好处,孩子们从味道、用途和价格等方面回答,但父亲强调花生“果实埋在地里”的特性,象征着谦逊和实用的品格。通过与桃子、石榴等水果的对比,父亲希望孩子们理解做人要像花生一样,注重内在价值而非外表的光鲜。父亲的教导不仅是对孩子们的期望,也是对生活态度的深刻启示。文章通过简单的对话,揭示了深刻的人生哲理,强调了内在品质的重要性,启发读者在生活中追求实用和谦逊的品格。

1.本题考查对内容的理解。

结合第⑤自然段的句子“姐姐说:‘花生的味道很美’” 可知,姐姐认为花生的味道很美。

结合第⑥自然段的句子“哥哥说:‘花生可以榨油’” 可知,哥哥认为花生可以榨油。

结合第⑦自然段的句子“我说:‘花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处’”可知,“我”认为花生的价钱便宜,而且都爱吃。

2.本题考查文章的主旨或情感。

结合第⑧自然段的句子“花生的好处很多,有一样最可贵:它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。”可知,父亲在谈论花生的好处时,将花生与桃子、石榴、苹果等水果进行对比。通过这种对比来说明花生具有朴实无华、默默无闻、不计较名利的品质。桃子,石榴,苹果,把鲜红嫩绿的果实挂在枝头,惹人注目,使人一见就十分爱慕之心。而花生的果实埋在地里矮矮的,长在地上,不张扬,不炫耀,直到成熟也不能立即分辨菠菜有没有果实,必须挖出来才知道。目前这样做是为了激发我们做一个像花生一样的,做一个有用的人,不要只讲体面,而对别人没有好处的人。

3.本题考查找关键句。

结合第 自然段的句子“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”和结合第 自然段的句子“对。这是我对你们的希望。”可知,父亲借花的这个特性教育子女要做有用的人,不要只做讲体面,而对别人没有好处的人。即注重内在的品质和价值,而不是只追求外在的光鲜亮丽。

故父亲想借花生告诉“我们”的道理是“人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。”

4.本题考查开放性作答。

通读文章可知,花生油默朴实无华,朴实无华、不记名利的好品质。

由花生,我会想到生活中的清洁工、建筑工人、农民等平凡的人。

想到他们是因为这些人以花生有相似之处,清洁工每天起早贪黑,默默清扫街道,为人们带来整洁的环境,他们就像花生一样,外表平凡,却发挥着重要的作用;建筑工人在烈日和风雨中辛勤劳作,建造出高楼大厦,他们虽然没有光鲜亮丽的外表,但他们的劳动成果为人们提供了舒适的居住和工作场所。

5.(1) × × √

(2)不炫耀自己,默默奉鼓

(3) 对他人和社会有好处和贡献的人 只注重外表的人

(4) 有用的人 只讲体面,而对别人没有好处

(5)环卫工人、邮递员等。

【导语】《落花生(节选)》借花生的特点阐述做人道理。先由父亲点明花生果实埋地、不外露却有用这一可贵之处,进而引导子女要像花生一样做有用之人,而非只讲体面无益处之人。文章以小见大,用平实语言将深刻道理寓于日常事物讨论中,简洁却极具教育意义。

【详解】(1)本题考查对课文片段内容的理解与分析能力。

①、依据第①自然段“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心”这句话来看,父亲只是在对比花生与桃子、石榴、苹果果实呈现方式的差异,是为了突出花生默默奉献、不张扬的品格特点,文中并没有任何关于花生和它们在味道方面比较的表述,也无从体现父亲觉得它们比不上花生果实好吃这一意思,所以该判断是错误的。

②、在第①自然段中,父亲只是指出桃子、石榴、苹果是把鲜红嫩绿的果实高高挂在枝上,容易让人一见就生爱慕之心,而花生是矮矮地长在地上,成熟了也不易分辨有没有果实,重点在于对比它们外表呈现方式的差异,并没有说桃子、石榴、苹果的果实没有实际用处,所以该说法不符合原文意思,是错误的。

③、依据第①自然段“它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道”可知,父亲通过对比,意在表明花生不像桃子、石榴、苹果那样把光鲜亮丽的外表展示出来,即便成熟了也是低调的,需要挖掘才能知晓其果实情况,突出了花生这种不急于表露、默默奉献的品格很可贵,所以该说法正确。

(2)本题考查对文段内容的理解以及提炼关键信息的能力。

从文段中父亲所说的话来看,首先在第①自然段提到“花生的好处很多,有一样最可贵。它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道”,这里通过将花生与桃子、石榴、苹果进行对比,着重突出花生把果实埋在地里,外表并不起眼,不像其他几种水果那般有着鲜艳的外表能让人一眼就心生喜爱,而且花生即使成熟了,从外表也很难直接分辨出有没有果实,是一种低调、不张扬的状态。接着在第②自然段父亲又进一步点明“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用”,这清晰地表明了父亲希望子女学习花生虽然外表不华丽、不引人注意,但却有着实实在在用处的这一特点,也就是要学习花生默默奉献、不图外表光鲜,注重内在价值、对他人有实际益处的精神。

所以,选段中父亲的话是教育子女要学习花生默默奉献、不图虚名、注重内在价值(或对别人有实际用处)的精神。

(3)本题考查对课文中重点词语含义的理解能力。

在文段中,通过父亲将花生与桃子、石榴、苹果对比来凸显花生的可贵之处,花生虽然外表普通,果实埋在地里,不那么引人注目,但它具有实实在在的价值,能供人们食用等,是很有用的。由此延伸,“有用的人”就是指那些不把精力放在外表的光鲜亮丽上,而是着重于自身内在品质的修养以及能力的提升,能够凭借自己的本领、才能或者品德等,实实在在地为他人、为社会做出贡献,给他人带来益处,能在生活、工作等诸多方面发挥积极作用的人。

从文段里看,桃子、石榴、苹果有着鲜红嫩绿的果实,高高地挂在枝上,凭借这样好看的外在形象,容易让人一见就心生爱慕。“只讲体面”的人就如同这些有着漂亮外表的果实一样,他们往往只注重自己的外在形象是否好看、是否能够吸引别人的目光,把大量的心思都花在外表的修饰、包装上,一心想要通过外表来获取他人的夸赞和欣赏,却忽略了对自身内在修养的提升以及能力的培养,没有真正能为别人带来好处、为社会贡献力量的实际本领,是那种华而不实的人。

(4)本题考查对文章主旨及蕴含道理的理解与把握能力。

第①段里,父亲指出花生果实埋地,不像桃、石榴、苹果果实挂枝引人注目,突出花生朴实无华。这让人体会到花生虽外表平凡,却有着内在价值。第②段,父亲顺势引导要像花生,虽不好看但有用,“我”由此领悟到做人不能只重外表体面,关键要对他人有益,有用处,将花生的特点升华到做人准则,体现借物喻人的妙处。

所以作者在父亲的启发下,由落花生领悟到了做人的道理:人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。

(5)本题考查文本道理的生活实例运用。

首先要明确《落花生》这篇文章节选部分传达的核心思想,即倡导人们要像花生一样,不追求外表的光鲜亮丽、不图虚名,而是做一个对他人、对社会有用、默默奉献的人。所以我们需要依据这个主旨去联想生活中的相关人物群体。从不同的职业、社会角色等方面去思考那些平时默默付出、不张扬,却实实在在为大家带来益处的人群。比如常见的从事基础服务工作、为社会运转贡献力量但往往容易被人们忽视的那些人。

示例:建筑工人,他们用辛勤汗水建起一座座高楼大厦,默默为城市建设出力,虽工作辛苦又不被大众熟知,却很有用;还有消防员,总是在危险时刻冲锋在前,默默守护大家安全,不为名利,一心奉献。

6.顽强 遒劲 搏斗 7.那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。

对比 恶劣 坚韧、奋力生长 8.绝壁松在恶劣与凶险的环境里,在风雨和磨难中形成的强劲而富于弹性的特点。 9.C

【导语】冯骥才的《黄山绝壁松》以松喻人,通过对比山谷松的富态与绝壁松的瘦硬,展现了生命在逆境中的顽强。文章运用拟人、排比等手法,赋予松树以艄公、英雄等形象,讴歌了绝壁松在恶劣环境中磨砺出的坚韧品格。作者借物抒怀,将自然景物人格化,表达了对顽强生命力的礼赞,也隐喻了人类在困境中应有的精神姿态。文字凝练有力,意境深远,是一篇托物言志的散文佳作。

6.本题考查词语辨析。

“顽固”通常指思想保守,不愿意接受新鲜事物,含贬义;“顽强”指强硬或坚强、不屈服。

文中第1自然段句子形容幼小的松树在艰难环境中生长,用“顽强”更能体现其坚韧的生命力,故选“顽强”。

“刚劲”侧重于刚强有力;“遒劲”侧重于雄健有力。

第1自然段句子“这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果”这里用“遒劲”更合适 ,更能体现绝壁松枝干的力量和美感。故选“遒劲”。

“搏斗”侧重于激烈的肢体动作;“搏击”侧重于奋力斗争和冲击。

文中第1自然段句子“这绝壁之松是被恶劣与凶险的环境强化出来的。它(刚劲 遒劲)和富于弹性的树干,是长期与风雨(搏斗 搏击)的结果”强调绝壁松长期与风雨对抗,用“搏击”更能突出其抗争的持续性和激烈程度。故选“搏斗”。

7.本题考查对句子的理解。

在第1自然段中可找到描写山上之松和山下之松特点的句子为:“那些密密实实拥挤在温暖的山谷中的松树,干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态;而这些山顶上的绝壁松却是枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍。”作者运用对比的修辞手法,将山下之松“干直枝肥,针叶鲜碧,慵懒而富态”的特点与山顶绝壁松“枝干瘦硬,树叶黑绿,矫健又强悍”的特点进行对比。 以此突出了绝壁松在恶劣与凶险的环境下坚韧、顽强、富有活力的精神。

8.本题考查对文中短语的理解。

在第1段中“个性的基因”指的是绝壁松在恶劣与凶险的环境中长期生存所形成的独特品质和特性。绝壁松生长在冰冷的石缝中,没有充足的养料,却能奇迹般地生根发芽、生长起来。它们经历了一代代艰辛的生存过程,在与风雨的搏斗中,形成了枝干瘦硬、树叶黑绿、矫健强悍、刚劲遒劲且富有弹性的特点。 这种在极端环境中磨砺出的顽强生命力、适应能力以及坚韧的品质,已经深深地融入到绝壁松的内在特质中,成为了它们独特的“个性的基因”。

9.本题考查对短文内容的理解。

A.作者表面上是赞扬黄山绝壁松的顽强和蓬勃感人的魅力,实则更侧重于展现绝壁松在恶劣环境中所展现出的非凡精神和品质,而非强调环境对于成长的重要意义,选项说法不准确。

B.第2段主要运用了排比的修辞手法,“或英武,或肃穆,或孤傲,或寂寞”,没有比喻的修辞手法,选项说法错误。

C.文章通过对黄山绝壁松生长环境的描写以及对其姿态和神情的刻画,展现了黄山绝壁松令人敬畏的生命力和生机勃勃的状态,选项说法正确。

D.文中并未表明黄山绝壁松是作者唯一真爱的自然物,这种说法过于绝对,选项说法错误。

故选C。

10. 总—分—总 落花生 父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景 花生的可贵品质 要做一个像花生那样谦逊、朴实、有用的人 11. 做人要谦逊、踏实 做人不能做只讲体面而对他人没有好处的人 赞美 12.C

【分析】10.此题考查理解和分析文章内容的能力。

可以找一些关键性的信息,进行概括,语言要简练明确。

结合文中第①自然段“文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。其中,父亲借谈论花生的好处教育孩子们做人的情景给我留下了深刻的印象。”可知,作者先概括了所读作品《落花生》的大致内容,介绍了自己印象最深的内容是父亲借谈论花生的好处教育孩子们,从第②、③自然段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。”“花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多”可知,作者从花生的可贵品质来写阅读感想,从第④自然段“我也要学习花生的可贵品格,做个质朴无华的,真正对社会、对他人有用的人。”可知,作者要学习花生做一个对社会有用的人。第①自然段是先概括,第②、③自然段是分写了花生的品质,最后总结。全文采用总—分—总的结构方式展开。

11.本题考查课文的理解。

结合文中第②自然段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。”“我的语文成绩排名从第二名降到了第十名,我简直惭愧极了!我真应该好好学习花生这种谦逊、踏实的品格。”可知,作者从做人要谦逊、踏实这方面阐述了自己的阅读感悟;结合文中第③自然段“它虽然不好看,可是很有用。”“反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。”可知,作者从做人不能做只讲体面而对他人没有好处的人这方面阐述了自己的阅读感悟。字里行间洋溢着对落花生的赞美之情。

12.本题考查课文的理解。

结合文中第①自然段“文章记叙了作者一家人种花生、过花生收获节的往事。”第②、③段“花生是谦逊、踏实的,它虽然对人们大有用处,却从不显露出来。我对文中父亲的这番话感触很深,因为它让我想到了自己。”“花生虽然外表不好看,价钱也便宜,可用处多多”“反观社会上有些人,虽然外表很体面,却往往缺乏与外表相匹配的美德。”可知,选项A正确;第②段结合自身经历谈感想,有真情实感;第③段联系社会实际论述观点,有说服力。选项B正确;本文写感想的部分用了先议后叙的写法。选项C错误;文章题目采用主副标题,用主标题突出了全文主旨,更能吸引读者。选项D正确。

13.D 14. 在冬天依旧尊贵。它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪 它有松、梅所没有的中通处直 15. 品质 用途 16.A 17.我想到了那些有气节,顽强而又具有无私奉献精神的人,如:宁死不屈的文天祥,热爱祖国的闻一多,抗疫英雄钟南山。

【解析】13.考查诗句的理解。

A.出自李颀的《望秦川》,意思是秋风吹起,家家户户的竹林飒飒作响,五陵一带的松林蒙上一层寒冷的色彩。

B.出自李白的《别储邕之剡中》,意思是溪水清澈,掩映着丛丛绿竹,水明净如镜,映着荷花的倒影,传出阵阵清香。

C.出自吴均《山中杂诗》,意思是山与天相接的地方缭绕着阵阵岚气云烟,从竹林的缝隙里看洒落下余晖的夕阳。

D.出自郑板桥《竹石》,意思是紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。

结合“竹就是这样,把根牢牢扎在山坡上、小道旁,甚至是岩石缝中。”可知应选D。

14.考查文章内容的理解。

结合“松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”,正是因为它们在冬天依旧尊贵。”“它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪,”可知竹与松或梅的相同点是在冬天依旧尊贵。它和松树一样碧绿常青,和梅花一样傲霜斗雪。

结合“它还有着松、梅所没有的中通外直”可知竹与松或梅的不同点是它有松、梅所没有的中通处直。

15.考查文章内容的理解。

文章第一到三段主要写竹的特点,第四段主要写竹的品质,第五段主要写竹的种类,第六段主要写竹的用途,

16.考查文章内容的理解。

A.错误,松、竹、梅,向来被称为“岁寒三友”。

B.结合“它还有着松、梅所没有的中通外直,难怪自古以来颇得文人的青睐。”可知说法正确。

C.结合“从不要人们给它修剪、施肥、浇水,真可谓无所求。”可知说法正确。

D.结合“赞美它不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。”可知说法正确。

17.考查开放性题。

文章主要赞美了竹不畏风霜严寒,赞美它顽强的生命力,赞美它的端庄、挺拔,赞美它无私奉献、不求回报的高尚情操。我们身边的“交通警察”、“清洁工人”等等,为了人们默默无闻的付出着,不求回报,只为付出,这样的精神品质就好像竹子一样。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地