3《论握手》课件6

图片预览

文档简介

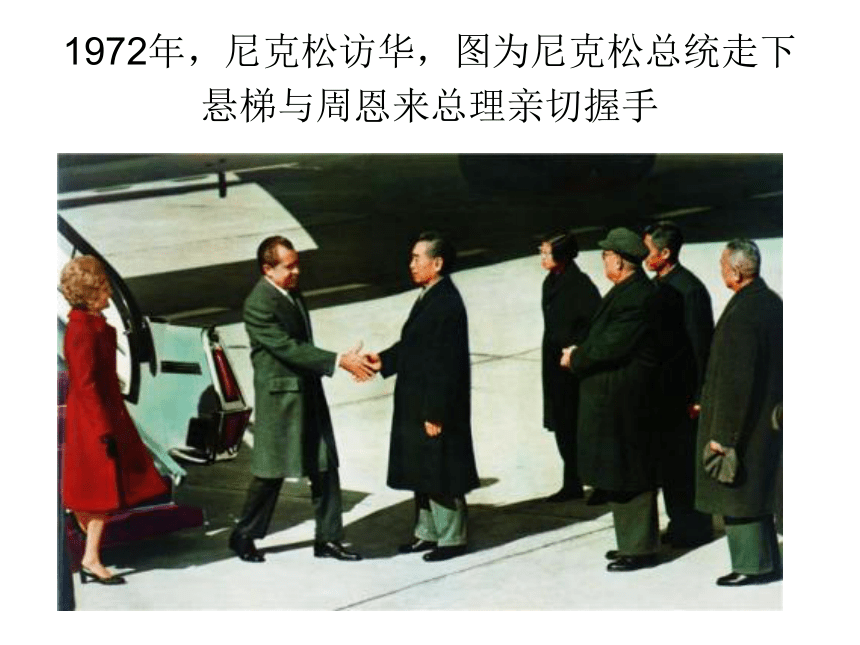

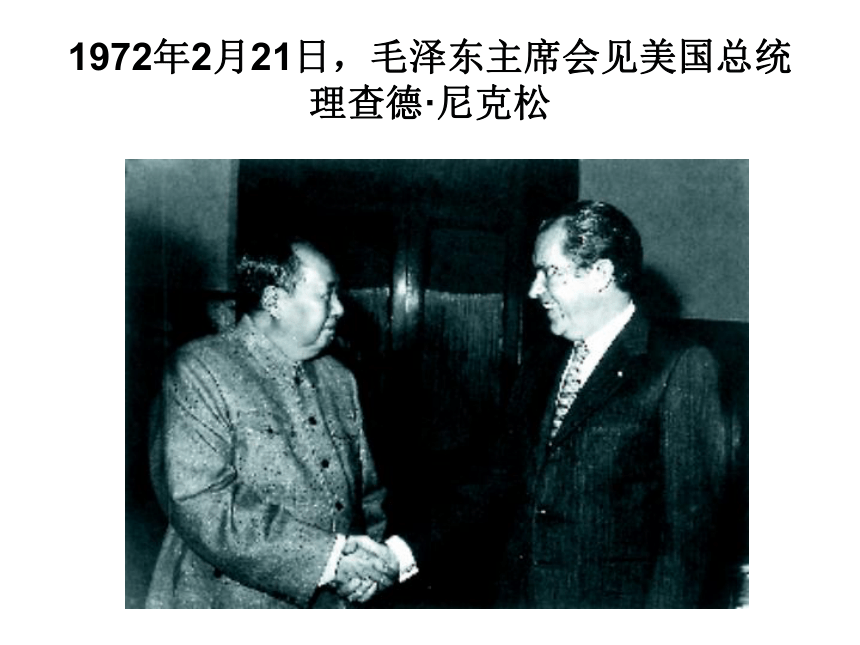

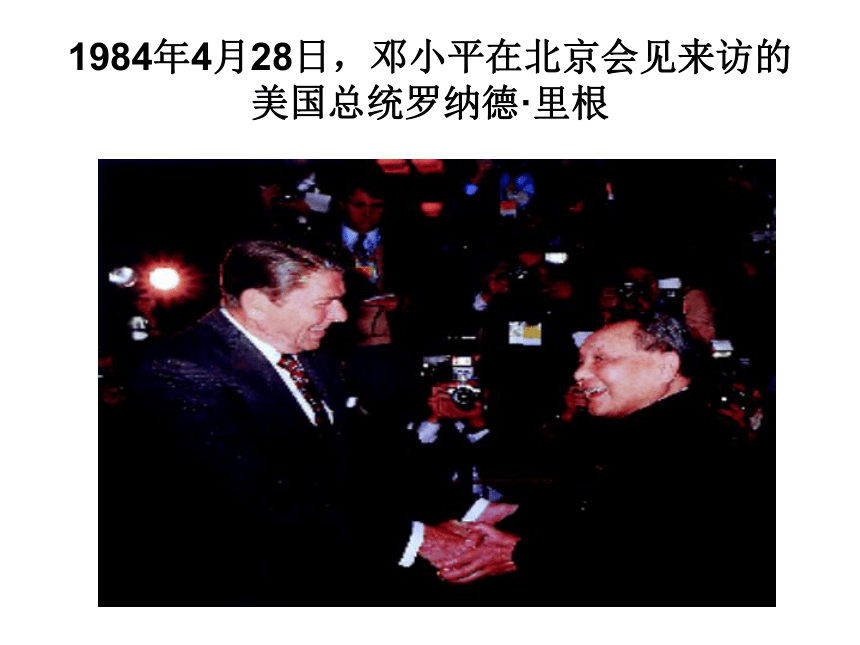

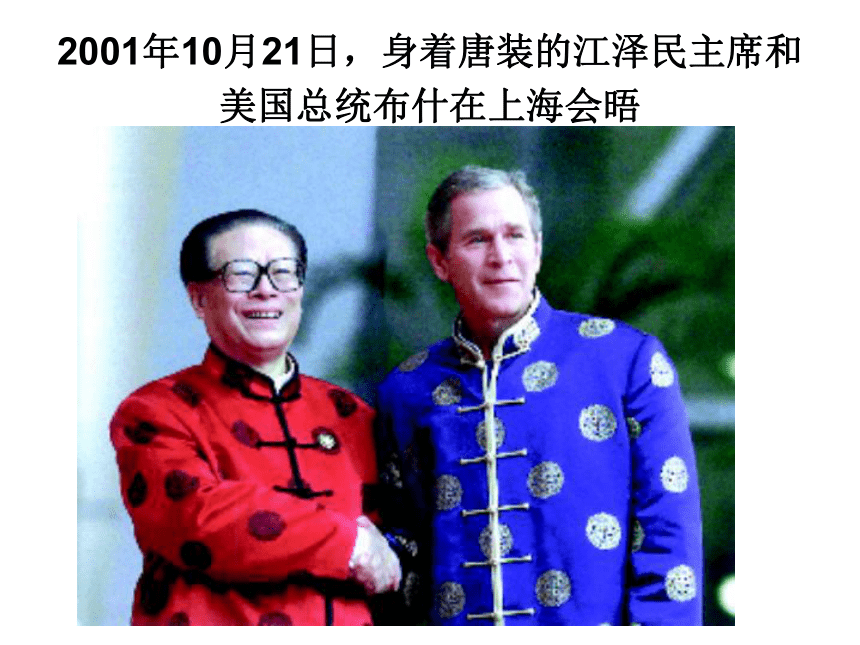

课件32张PPT。1972年,尼克松访华,图为尼克松总统走下悬梯与周恩来总理亲切握手 1972年2月21日,毛泽东主席会见美国总统理查德·尼克松1984年4月28日,邓小平在北京会见来访的美国总统罗纳德·里根2001年10月21日,身着唐装的江泽民主席和美国总统布什在上海会晤 2013年“两会”期间(3月14日 )新老领导人亲切握手 ??

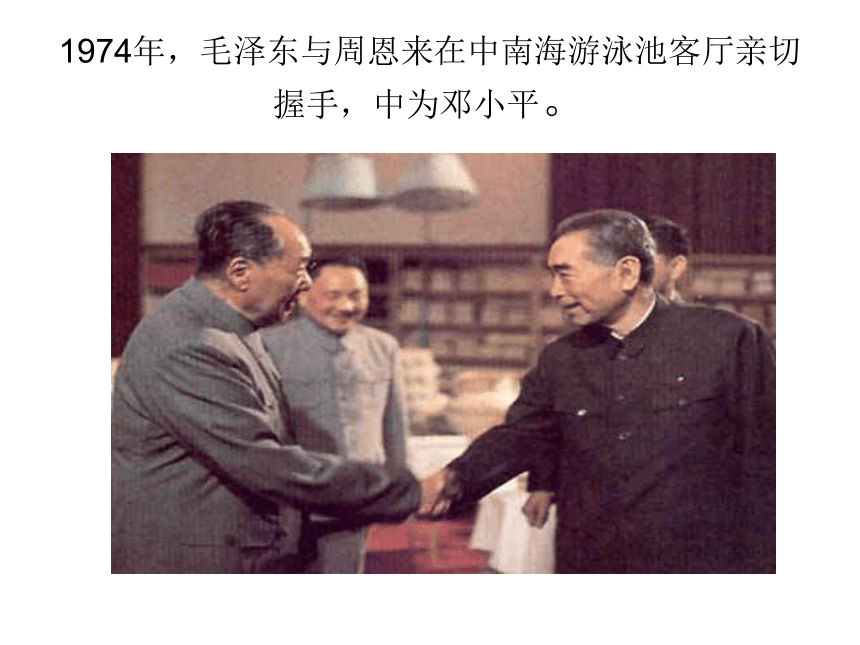

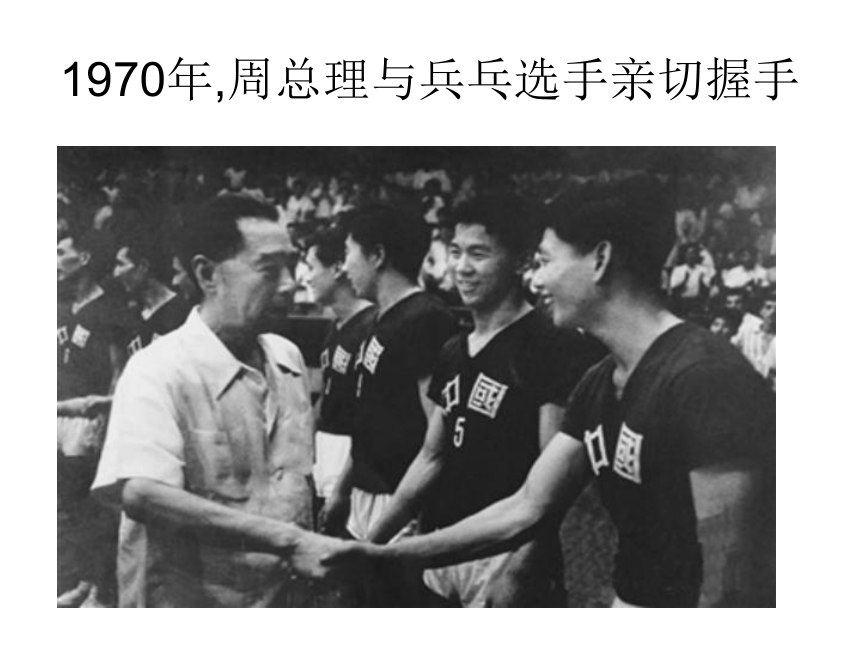

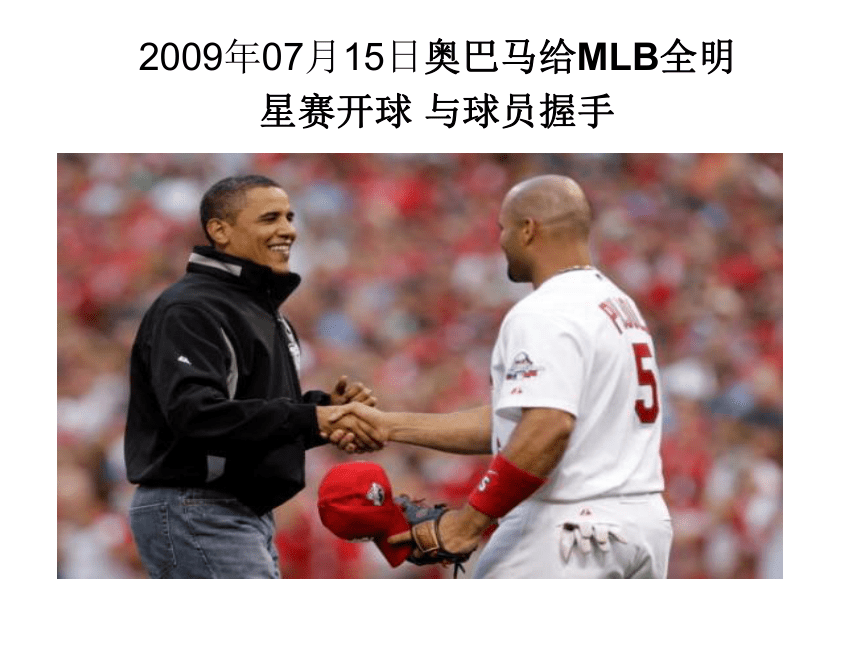

?2013年06月08日习近平在加州庄园会晤奥巴马 1974年,毛泽东与周恩来在中南海游泳池客厅亲切握手,中为邓小平。 1970年,周总理与兵乓选手亲切握手2009年07月15日奥巴马给MLB全明星赛开球 与球员握手 2012年4月25日,美国纽约林肯中心,林书豪出席《时代》杂志举行的百大影响人物活动论握手

(英)莱·亨特在日常生活中,你跟他人握过手吗?

现在,请你起立,跟你的同桌、你周围的同学握握手。趣味小活动A “大力水手型”:握手力量偏大,握得密不通风B力气过大,甚至让你疼痛C “蜻蜓点水型”:握手时间短,但握得紧坦率热情,坚强开朗自负逞强、渴望征服善于周旋,为人友善轻松、游刃有余;但这种人容易多疑,难以完全信任他人D握手短且力度很轻,敷衍了事性格软弱,或者情绪低落E“持续作战型”:长时间握着你的手没收回对你很感兴趣,想大胆直白地与你更深入的交流他(她)的握手属于哪种类型?学习目标:1.掌握以抓文中重点句来梳理文章思路的方法。

2.学会从“握手”细节中去感悟生活、体验情感。

重点难点:

1.分析本文在选材和结构上的特色。

2.通过比较阅读去探究握手行为背后隐藏的心理活动 预习检查 1.给下列加点的字注音。

亲疏( ) 殷( )勤 挚( ) 友 泾( ) 渭分明

尴尬( ) 肺腑( ) 晤 ( ) 见 笑容可掬( )

拙( ) 笨 和睦( ) 溃 ( ) 烂 受宠( )若惊

窘状( ) 模( ) 样 履 ( ) 行 敷 ( ) 手预习检查1.给下列加点的字注音。

亲疏(shū) 殷(yīn)勤 挚(zhì) 友 泾(jīng) 渭分明

尴尬(gān gā) 肺腑(fèi fǔ) 晤 (wù) 见 笑容可掬(jū)

拙(zhuō) 笨 和睦(mù) 溃 (kuì) 烂 受宠(chǒng)若惊

窘状(jiǒng) 模(mú) 样 履 (lǚ) 行 敷 (fū) 手2.要求:请给段落标上序号,品读全文,划出各段落的关键句,并梳理全文结构。什么是关键句?

主旨句、观点句、领起句、总结句、过渡句。重点句

①论及握手,便会想到随处可见的两种失态:一是无论亲疏,不分场合,见手即握,一脸殷勤,笑容可掬,让人们觉得他们仿佛是天下最密不可分的挚友。

②其二是在某些社交场合,一些人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,好像是手指发炎溃烂,羞于献丑。

③在我看来,以上两种窘状其实都可避免。但若非要在两者中择其一,我倒更倾向于与人热情握手。 结构图(一)列举两种失态的握手情状

①一概热情式②欲伸还缩式

(二)③引出作者观点——热情友善应为待人接物的至理/剖析不愿握手的根源—— 为人傲慢或对他人缺乏信任。

(三)举例:④两位先生对握手态度的处理。3.语言特色——关联词的使用(1)诚然……,但是……

(2)倘若……,那么……

(3)况且……,应当……

(4)无论……,还是……,也……

(5)……,可是,……

——语言客观准确,体现理性与智慧。议论交流 议论交流3.对作者最后一段中提及的两位先生,你更支持哪一位先生的做法?说明你的理由。参考答案 :

示例1:支持前一位先生的做法。因为他善于变通,能根据所处的环境及时调整与人相处的方式,以适应环境。

示例2:支持后一位先生的做法。因为他有个性,不被他人所左右,倒也显得堂堂正正,还免去许多非议妄言。小结:本文的特色一、结构之清——脉络清晰,一目了然。

二、选材之妙——以“握手”得出与人相处之道。

三、语言之美——关联词使用严谨准确;成语及四字短语幽默形象,充满理趣。

四、手法之巧——巧用比喻、善用对比,生动形象,言行举止,跃然纸上。 比较阅读:林语堂的《论握手》 提示:虽然两篇议论性散文题目相同,但两位作者文化背景不同,导致他们看待同一事物的见解也不尽相同。请快速找出第二篇《论握手》的观点句,并理清行文思路。论握手 林语堂一、(1)西方人与东方人在握手上的不同之处——西人见面互相握手,华人见面握自己手。从而提出观点——我反对握手(握手是西人最可笑、野蛮的习惯)。

二、(2-5)阐述反对握手的理由。

(2)握手的起源:从历史的发展看,以前握手是为了表示无敌意,而现代人既不戴盔,又不佩剑,兼无铁手套,见面还是大家表示并不准备相杀,实在太无谓了。

(3-5)从现实来看,握手既不卫生,也没有美感,同时也不符合社交需要。

三、(6)握手是人类相沿的习俗,作者说何足介意,只是笑笑完事而听之。(实质是借此引起人们对自身恶俗的反思,从而引起警戒,进而改正,以便人类能够更好地发展。 )总结运用:综合两篇文章谈谈对写作选材、 组材、论证方法的体会。选材:做生活的有心人,从细微处著文章,材料源于生活,亲切平实。

组材(结构):总分分总,说理条分缕析,严谨明晰。

论证方法:举例论证、对比论证易中天《看不懂的中国人》 中国人见面鞠躬作揖,是因为中国人的性格内向;西方人见面握手拥抱,则是因为西方人的性格外向。外向,所以伸出手去握别人的手;内向,所以伸出手握自己的手。

这就正如中国人吃饭用筷子夹,是向内用力;西方人吃饭用叉子戳,是向外用力。一向外,一向内,故西方文化的象征物是“十字架”,中国文化的象征物是“太极图”,一个从一点出发向四面扩展,一个由两极构成在圈内互动。

这就十分有趣了,一个是进餐方式(筷子、叉子),一个是交际方式(握手、作揖),表面上看“风马牛不相及”,却居然有着内在的心理联系。谢谢指导!

?2013年06月08日习近平在加州庄园会晤奥巴马 1974年,毛泽东与周恩来在中南海游泳池客厅亲切握手,中为邓小平。 1970年,周总理与兵乓选手亲切握手2009年07月15日奥巴马给MLB全明星赛开球 与球员握手 2012年4月25日,美国纽约林肯中心,林书豪出席《时代》杂志举行的百大影响人物活动论握手

(英)莱·亨特在日常生活中,你跟他人握过手吗?

现在,请你起立,跟你的同桌、你周围的同学握握手。趣味小活动A “大力水手型”:握手力量偏大,握得密不通风B力气过大,甚至让你疼痛C “蜻蜓点水型”:握手时间短,但握得紧坦率热情,坚强开朗自负逞强、渴望征服善于周旋,为人友善轻松、游刃有余;但这种人容易多疑,难以完全信任他人D握手短且力度很轻,敷衍了事性格软弱,或者情绪低落E“持续作战型”:长时间握着你的手没收回对你很感兴趣,想大胆直白地与你更深入的交流他(她)的握手属于哪种类型?学习目标:1.掌握以抓文中重点句来梳理文章思路的方法。

2.学会从“握手”细节中去感悟生活、体验情感。

重点难点:

1.分析本文在选材和结构上的特色。

2.通过比较阅读去探究握手行为背后隐藏的心理活动 预习检查 1.给下列加点的字注音。

亲疏( ) 殷( )勤 挚( ) 友 泾( ) 渭分明

尴尬( ) 肺腑( ) 晤 ( ) 见 笑容可掬( )

拙( ) 笨 和睦( ) 溃 ( ) 烂 受宠( )若惊

窘状( ) 模( ) 样 履 ( ) 行 敷 ( ) 手预习检查1.给下列加点的字注音。

亲疏(shū) 殷(yīn)勤 挚(zhì) 友 泾(jīng) 渭分明

尴尬(gān gā) 肺腑(fèi fǔ) 晤 (wù) 见 笑容可掬(jū)

拙(zhuō) 笨 和睦(mù) 溃 (kuì) 烂 受宠(chǒng)若惊

窘状(jiǒng) 模(mú) 样 履 (lǚ) 行 敷 (fū) 手2.要求:请给段落标上序号,品读全文,划出各段落的关键句,并梳理全文结构。什么是关键句?

主旨句、观点句、领起句、总结句、过渡句。重点句

①论及握手,便会想到随处可见的两种失态:一是无论亲疏,不分场合,见手即握,一脸殷勤,笑容可掬,让人们觉得他们仿佛是天下最密不可分的挚友。

②其二是在某些社交场合,一些人唯诺谦卑,手欲伸欲缩,游移不定,好像是手指发炎溃烂,羞于献丑。

③在我看来,以上两种窘状其实都可避免。但若非要在两者中择其一,我倒更倾向于与人热情握手。 结构图(一)列举两种失态的握手情状

①一概热情式②欲伸还缩式

(二)③引出作者观点——热情友善应为待人接物的至理/剖析不愿握手的根源—— 为人傲慢或对他人缺乏信任。

(三)举例:④两位先生对握手态度的处理。3.语言特色——关联词的使用(1)诚然……,但是……

(2)倘若……,那么……

(3)况且……,应当……

(4)无论……,还是……,也……

(5)……,可是,……

——语言客观准确,体现理性与智慧。议论交流 议论交流3.对作者最后一段中提及的两位先生,你更支持哪一位先生的做法?说明你的理由。参考答案 :

示例1:支持前一位先生的做法。因为他善于变通,能根据所处的环境及时调整与人相处的方式,以适应环境。

示例2:支持后一位先生的做法。因为他有个性,不被他人所左右,倒也显得堂堂正正,还免去许多非议妄言。小结:本文的特色一、结构之清——脉络清晰,一目了然。

二、选材之妙——以“握手”得出与人相处之道。

三、语言之美——关联词使用严谨准确;成语及四字短语幽默形象,充满理趣。

四、手法之巧——巧用比喻、善用对比,生动形象,言行举止,跃然纸上。 比较阅读:林语堂的《论握手》 提示:虽然两篇议论性散文题目相同,但两位作者文化背景不同,导致他们看待同一事物的见解也不尽相同。请快速找出第二篇《论握手》的观点句,并理清行文思路。论握手 林语堂一、(1)西方人与东方人在握手上的不同之处——西人见面互相握手,华人见面握自己手。从而提出观点——我反对握手(握手是西人最可笑、野蛮的习惯)。

二、(2-5)阐述反对握手的理由。

(2)握手的起源:从历史的发展看,以前握手是为了表示无敌意,而现代人既不戴盔,又不佩剑,兼无铁手套,见面还是大家表示并不准备相杀,实在太无谓了。

(3-5)从现实来看,握手既不卫生,也没有美感,同时也不符合社交需要。

三、(6)握手是人类相沿的习俗,作者说何足介意,只是笑笑完事而听之。(实质是借此引起人们对自身恶俗的反思,从而引起警戒,进而改正,以便人类能够更好地发展。 )总结运用:综合两篇文章谈谈对写作选材、 组材、论证方法的体会。选材:做生活的有心人,从细微处著文章,材料源于生活,亲切平实。

组材(结构):总分分总,说理条分缕析,严谨明晰。

论证方法:举例论证、对比论证易中天《看不懂的中国人》 中国人见面鞠躬作揖,是因为中国人的性格内向;西方人见面握手拥抱,则是因为西方人的性格外向。外向,所以伸出手去握别人的手;内向,所以伸出手握自己的手。

这就正如中国人吃饭用筷子夹,是向内用力;西方人吃饭用叉子戳,是向外用力。一向外,一向内,故西方文化的象征物是“十字架”,中国文化的象征物是“太极图”,一个从一点出发向四面扩展,一个由两极构成在圈内互动。

这就十分有趣了,一个是进餐方式(筷子、叉子),一个是交际方式(握手、作揖),表面上看“风马牛不相及”,却居然有着内在的心理联系。谢谢指导!