19《兰亭集序》课件5

图片预览

文档简介

课件40张PPT。兰亭集序王羲之1.联系作者身世和作品的时代背景,品味作者的感情和文章的旨趣。

2.反复阅读,体会节奏、语气和韵味,培养感受美的能力。

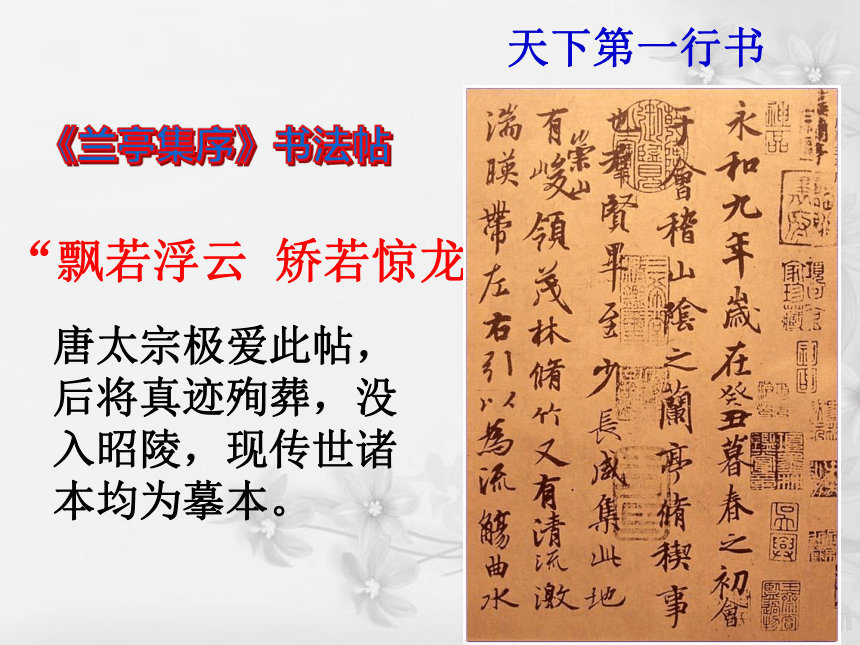

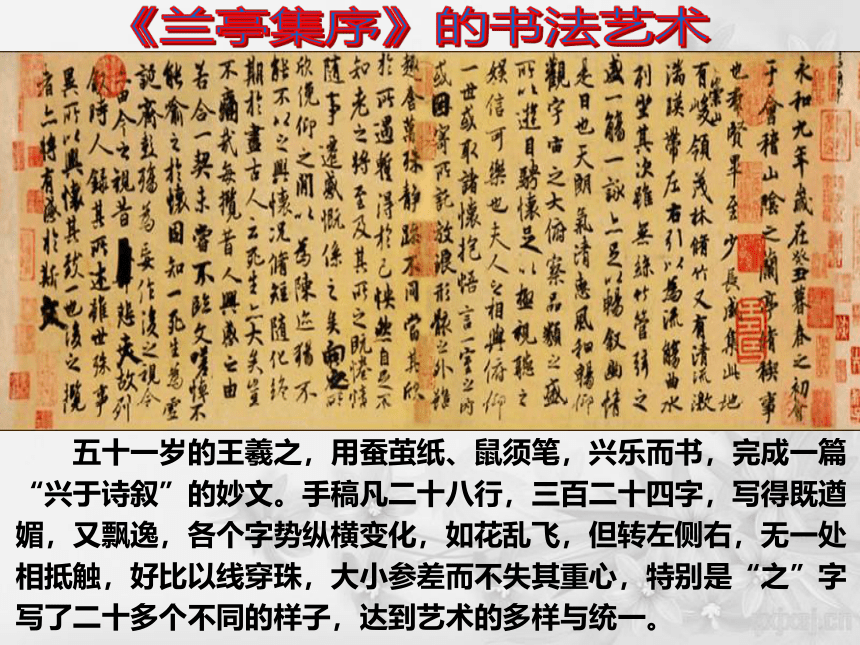

3、掌握重点字词第一课时《兰亭集序》书法帖天下第一行书“飘若浮云 矫若惊龙”唐太宗极爱此帖,后将真迹殉葬,没入昭陵,现传世诸本均为摹本。 五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是“之”字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。 《兰亭集序》的书法艺术

‖王羲之其人其书其事 王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。1、王羲之其人

???????????????

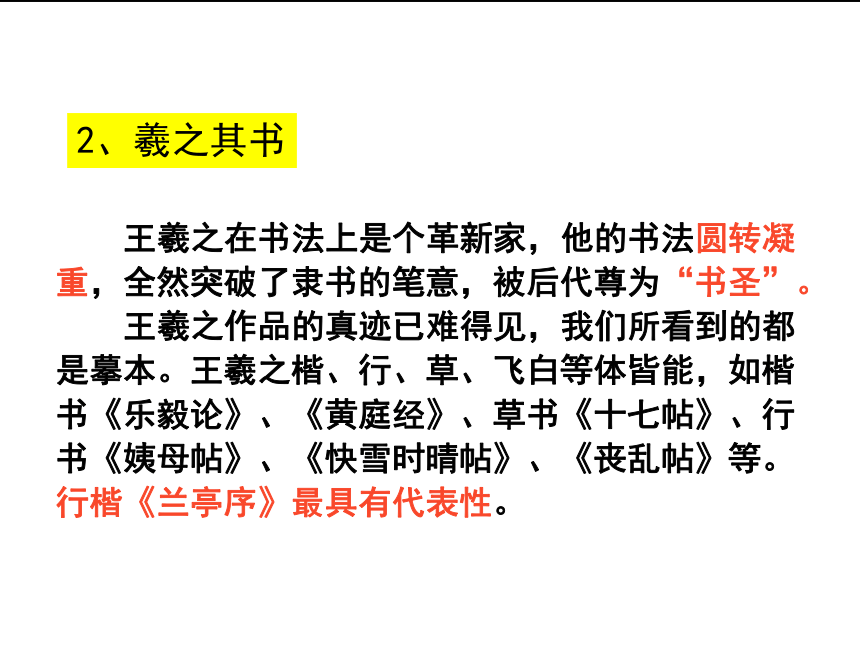

2、羲之其书 王羲之在书法上是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具有代表性。 2、羲之其事(1)袒腹东床 晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

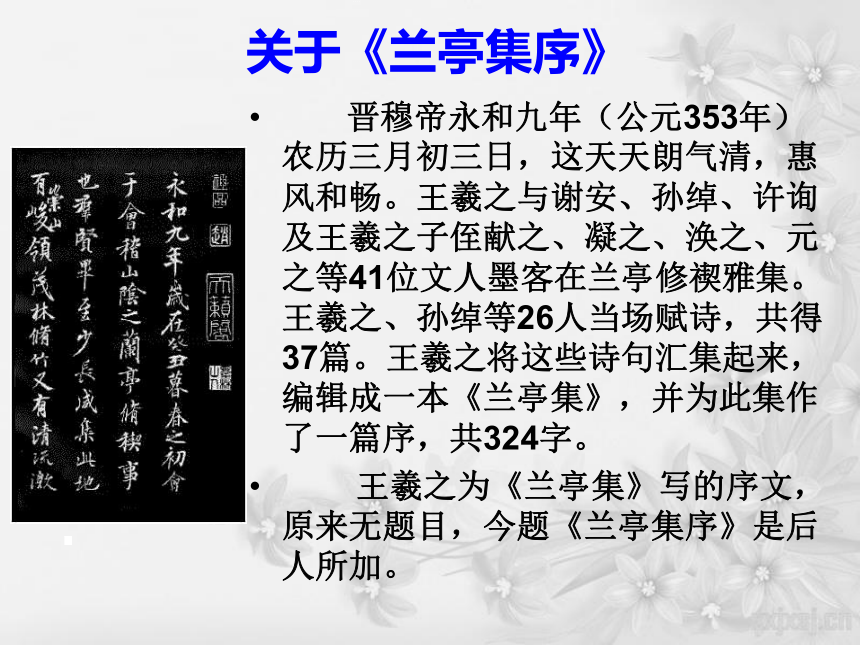

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。‖文体知识 《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。关于《兰亭集序》 晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序,共324字。

王羲之为《兰亭集》写的序文,原来无题目,今题《兰亭集序》是后人所加。‖生词注音癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )ɡuǐkuài jīxìtuān shānɡchěnɡ háiqūqìjiē dào shānɡ全文共可分为三段,试从每段中找出一个最能表现作者情感的字眼。整体感知文本研习为何而乐?

为何而痛?

为何而悲?认真研习课文,思考讨论:‖课文研读 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 第1自然段ɡuǐ介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置春季的末一个月一种祭礼高高的竹子都县名映衬、围绕酒杯排列水边乐器繁盛作诗省略动词宾语举行的都流觞曲水 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 古之“曲水流觞”处 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 第2自然段之:定语后置的标志和风用来…放开、

敞开穷尽实在自然万物值得这乐群贤毕至,少长咸集(人贤)崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右(美景)流觞曲水,一觞一咏(乐事) 天朗气清,惠风和畅游目骋怀,视听之娱(赏心)作者为什么说这次聚会“信可乐也”?(结合文中的语句来分析。) 文本研习 作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 小结: 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉! 第3自然段助词,引起下文取消句子独立性一俯一仰之间之于通“晤”有的人通“趋”趋向不一样一时高兴的样子满足对…事情到达等到到、及以前附着因指“向之”句 自然☆作者因何而痛呢? (在文中找出能引起作者“痛”的词句。) 痛欣之所遇,快然自足;

所之既倦,情随事迁向之所欣,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣文本研习相聚短暂世事无常乐事不再生死无常人之相与,俯仰一世喜爱某物时厌倦该物时他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。 人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。 第三段所议论的问题是———————。

死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。

接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。

接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。第三段:对人生的思考人在美好的时光中总会感到

“快然自足,不知老之

将至”,而在事过境迁之后

不免感慨横生。这种人人都

有的情怀说明了一个事实:

不管生活方式有怎样的不同

人总是留恋于生活中那些美

好的事物,也就是留恋于有

生之乐。接着由生到死,指

出人总是要死的,不能永远

保有那美好的留恋。死生亦大矣第4自然段 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。符契。两半,可合在一起面对悲伤明白本来一、齐,作动词。把…看做一样(相等)未成年而死去的人无根据情趣一个个即使这次(集会)的诗文★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说体现了作者怎样的人生观?悲古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文千古同悲“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”文本研习★ 对于作者的人生观,还有哪些人与之相同? 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 这样的观点你觉得消极吗?王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道:“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之“乐”。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结 文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈: “天地悠悠过客匆匆,潮起又潮落”,自然不可逆转。那么,就让我们把握现在,在有限的生命之旅扭出绚丽的舞姿,努力书写生命的华章!铭记:勇于拼搏,锐意进取, 无悔青春,无悔人生!寄语儒家:

“未知生,焉知死”(《论语·先进》)

“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》)

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”(《孟子·告子上》) 儒家重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业,实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要,思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。 以自然天命作为生死的本体,主张将个体的人完全返回到自然状态,让人在混沌的世界中听从天命,取消生死差别,这在某种程度上不能不反过来掩盖了他哲学中死亡意识的光芒。 道家:

“死生亦大矣,而不得与之变”(《庄子·德充符》)

“生死存亡为一体”(《庄子·大宗师》)魏晋士人:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)

“功名竹帛非我事,存亡贵贱付皇天。”(鲍照《拟行路难》) 魏晋人的死生意识是从个体的生命出发对死的恐惧及对生的焦虑,是对人的生存困境的观照和思考,是对儒家生死观的反叛和对道家生死观的深化。它不凭仁义道德,也不凭自然万物来消解人的个体存在,从而消解死亡意识,而是直接面对死亡思考。 魏晋人在表面看似颓废、消极、悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执著的追求和留恋。 写景:以“崇山峻岭,茂林修竹”写山

以“清流激湍,映带左右”写水

短短的十六个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了

清幽的气氛,使人心旷神怡叙事:如“引以为流觞曲水,列坐其次……亦足

以畅叙幽情”,所用皆普通词汇,极少形容词,却

将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现

了与会人士的高雅情致。抒情:如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往

今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上

已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感慨。文笔洗练 自然有致写作特色1. 重点实词修禊事也

茂林修竹

修短随化动词,从事,举行课堂检测或取诸怀抱,悟言一室之内有的人一觞一咏

所以游目骋怀

死生亦大矣

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作意动用法,把……看做一样

把……等同看待饮酒,名做动使……放纵;使……奔驰大事,形做名形容词,高名词,寿命长2. 重点虚词引以为流觞曲水

犹不能不以之兴怀介词,把课堂检测所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也用来……的原因仰观宇宙之大,俯察品类之盛

不知老之将至

及其所之既倦

每览昔人兴感之由

以之兴怀定语后置的标志 主谓间,取消句子独立性往,达到 的 代词,指上文的事。介词,因为3. 重点句式修禊事也

信可乐也

死生亦大矣

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

映带左右

仰观宇宙之大,俯察品类之盛判断句介宾结构后置句定语后置句课堂检测(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。4、翻译译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,

把长寿和短命同等看待也是虚妄的。课堂检测(1)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。译:等到对已获取的东西感到厌倦,心情随着事物变化而变化,感慨随之产生。 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”

2.反复阅读,体会节奏、语气和韵味,培养感受美的能力。

3、掌握重点字词第一课时《兰亭集序》书法帖天下第一行书“飘若浮云 矫若惊龙”唐太宗极爱此帖,后将真迹殉葬,没入昭陵,现传世诸本均为摹本。 五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是“之”字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。 《兰亭集序》的书法艺术

‖王羲之其人其书其事 王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。1、王羲之其人

???????????????

2、羲之其书 王羲之在书法上是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具有代表性。 2、羲之其事(1)袒腹东床 晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王导让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。‖文体知识 《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。关于《兰亭集序》 晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序,共324字。

王羲之为《兰亭集》写的序文,原来无题目,今题《兰亭集序》是后人所加。‖生词注音癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )ɡuǐkuài jīxìtuān shānɡchěnɡ háiqūqìjiē dào shānɡ全文共可分为三段,试从每段中找出一个最能表现作者情感的字眼。整体感知文本研习为何而乐?

为何而痛?

为何而悲?认真研习课文,思考讨论:‖课文研读 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 第1自然段ɡuǐ介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置春季的末一个月一种祭礼高高的竹子都县名映衬、围绕酒杯排列水边乐器繁盛作诗省略动词宾语举行的都流觞曲水 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 古之“曲水流觞”处 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 第2自然段之:定语后置的标志和风用来…放开、

敞开穷尽实在自然万物值得这乐群贤毕至,少长咸集(人贤)崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右(美景)流觞曲水,一觞一咏(乐事) 天朗气清,惠风和畅游目骋怀,视听之娱(赏心)作者为什么说这次聚会“信可乐也”?(结合文中的语句来分析。) 文本研习 作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 小结: 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉! 第3自然段助词,引起下文取消句子独立性一俯一仰之间之于通“晤”有的人通“趋”趋向不一样一时高兴的样子满足对…事情到达等到到、及以前附着因指“向之”句 自然☆作者因何而痛呢? (在文中找出能引起作者“痛”的词句。) 痛欣之所遇,快然自足;

所之既倦,情随事迁向之所欣,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣文本研习相聚短暂世事无常乐事不再生死无常人之相与,俯仰一世喜爱某物时厌倦该物时他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。 人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。 第三段所议论的问题是———————。

死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。

接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。

接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。第三段:对人生的思考人在美好的时光中总会感到

“快然自足,不知老之

将至”,而在事过境迁之后

不免感慨横生。这种人人都

有的情怀说明了一个事实:

不管生活方式有怎样的不同

人总是留恋于生活中那些美

好的事物,也就是留恋于有

生之乐。接着由生到死,指

出人总是要死的,不能永远

保有那美好的留恋。死生亦大矣第4自然段 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。符契。两半,可合在一起面对悲伤明白本来一、齐,作动词。把…看做一样(相等)未成年而死去的人无根据情趣一个个即使这次(集会)的诗文★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说体现了作者怎样的人生观?悲古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文千古同悲“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”文本研习★ 对于作者的人生观,还有哪些人与之相同? 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 这样的观点你觉得消极吗?王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道:“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之“乐”。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结 文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈: “天地悠悠过客匆匆,潮起又潮落”,自然不可逆转。那么,就让我们把握现在,在有限的生命之旅扭出绚丽的舞姿,努力书写生命的华章!铭记:勇于拼搏,锐意进取, 无悔青春,无悔人生!寄语儒家:

“未知生,焉知死”(《论语·先进》)

“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》)

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”(《孟子·告子上》) 儒家重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业,实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要,思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。 以自然天命作为生死的本体,主张将个体的人完全返回到自然状态,让人在混沌的世界中听从天命,取消生死差别,这在某种程度上不能不反过来掩盖了他哲学中死亡意识的光芒。 道家:

“死生亦大矣,而不得与之变”(《庄子·德充符》)

“生死存亡为一体”(《庄子·大宗师》)魏晋士人:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)

“功名竹帛非我事,存亡贵贱付皇天。”(鲍照《拟行路难》) 魏晋人的死生意识是从个体的生命出发对死的恐惧及对生的焦虑,是对人的生存困境的观照和思考,是对儒家生死观的反叛和对道家生死观的深化。它不凭仁义道德,也不凭自然万物来消解人的个体存在,从而消解死亡意识,而是直接面对死亡思考。 魏晋人在表面看似颓废、消极、悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执著的追求和留恋。 写景:以“崇山峻岭,茂林修竹”写山

以“清流激湍,映带左右”写水

短短的十六个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了

清幽的气氛,使人心旷神怡叙事:如“引以为流觞曲水,列坐其次……亦足

以畅叙幽情”,所用皆普通词汇,极少形容词,却

将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现

了与会人士的高雅情致。抒情:如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往

今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上

已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感慨。文笔洗练 自然有致写作特色1. 重点实词修禊事也

茂林修竹

修短随化动词,从事,举行课堂检测或取诸怀抱,悟言一室之内有的人一觞一咏

所以游目骋怀

死生亦大矣

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作意动用法,把……看做一样

把……等同看待饮酒,名做动使……放纵;使……奔驰大事,形做名形容词,高名词,寿命长2. 重点虚词引以为流觞曲水

犹不能不以之兴怀介词,把课堂检测所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也用来……的原因仰观宇宙之大,俯察品类之盛

不知老之将至

及其所之既倦

每览昔人兴感之由

以之兴怀定语后置的标志 主谓间,取消句子独立性往,达到 的 代词,指上文的事。介词,因为3. 重点句式修禊事也

信可乐也

死生亦大矣

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

映带左右

仰观宇宙之大,俯察品类之盛判断句介宾结构后置句定语后置句课堂检测(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。4、翻译译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,

把长寿和短命同等看待也是虚妄的。课堂检测(1)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。译:等到对已获取的东西感到厌倦,心情随着事物变化而变化,感慨随之产生。 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”