19《兰亭集序》课件6

图片预览

文档简介

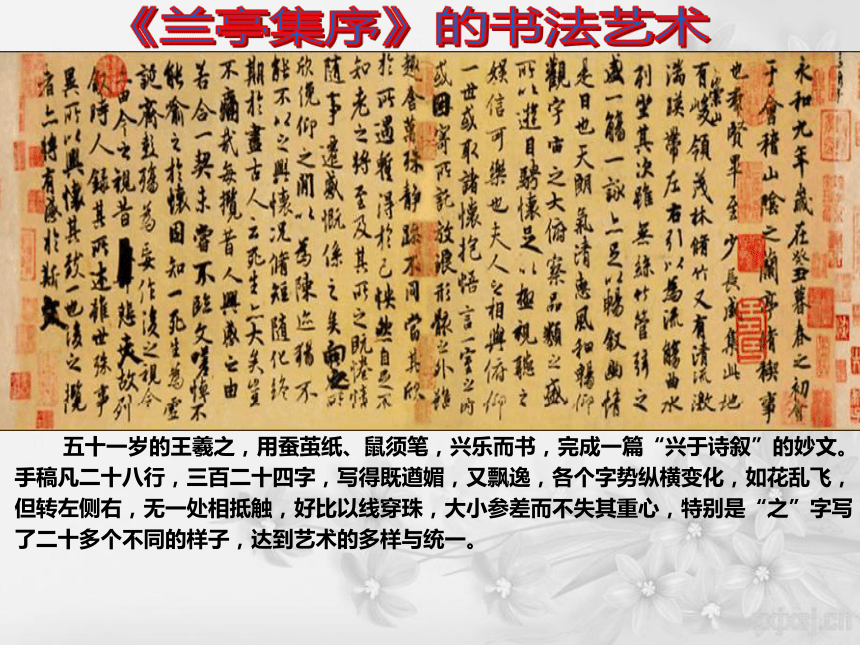

课件69张PPT。兰亭集序王羲之《兰亭集序》书法帖天下第一行书“飘若浮云 矫若惊龙”唐太宗极爱此帖,后将真迹殉葬,没入昭陵,现传世诸本均为摹本。 五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是“之”字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。 《兰亭集序》的书法艺术兰亭集序序,也叫“叙”或“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明作品的写作目的或作者情况,也有对作品的评论和相关问题的阐发。序一般写在作品前面,列在后面的称“后序”或“跋bá”。

古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一个作序,《兰亭集序》即是脍炙人口的诗序名篇。

有关“序跋”‖生词注音癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )ɡuǐkuài jīxìtuān shānɡchěnɡ háiqūqìjiē dào shānɡ全文共可分为三部分,试从每段中找出一个最能表现作者情感的字眼。整体感知文本研习为何而乐?

为何而痛?

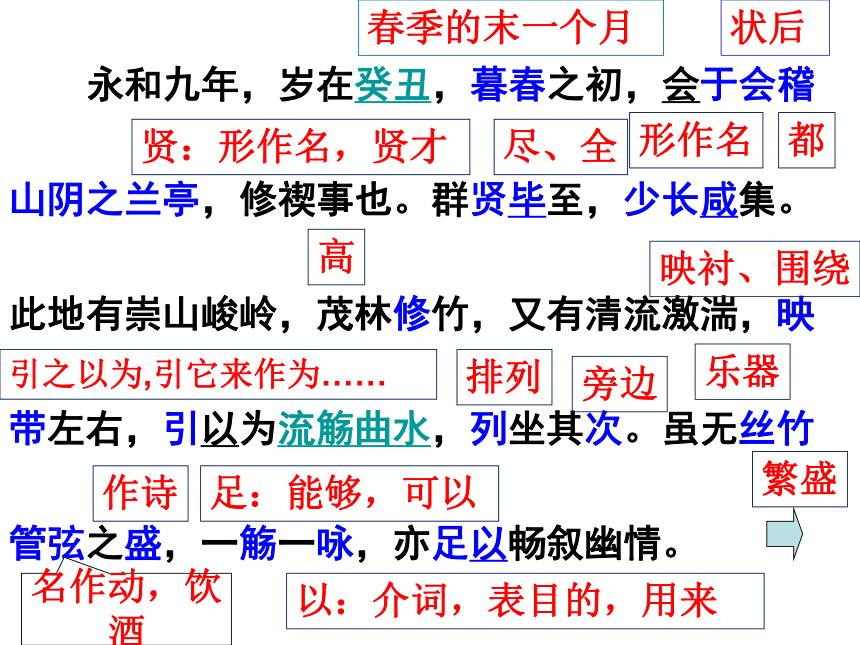

为何而悲?认真研习课文,思考讨论: 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 高映衬、围绕排列旁边乐器繁盛作诗贤:形作名,贤才尽、全引之以为,引它来作为……足:能够,可以以:介词,表目的,用来形作名都名作动,饮酒状后春季的末一个月干支纪年法十天干:甲、乙、丙、丁、戊(wù )、己、庚、辛、壬(rén )、癸

十二地支:子、丑、寅、卯(mǎo )、辰、巳(sì )、午、未、申、酉(yǒu )、戌(xū )、亥。

把它们按照顺序组合起来纪年。如甲子、乙丑等,经过六十年又回到甲子。周而复始,循环不已。我国传统纪年法依旧沿用干支纪年。白玉雕锦地“夔(kuí)龙”羽觞漆彩绘描金羽觞

流觞曲水 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 古之“曲水流觞”处 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 永和九年,是癸丑年,阴历三月初,(我们)在会稽郡山阴县的兰亭聚会,为的是到水边做禊事。众多贤才都到了,年龄大的小的都聚集(在这里)。(兰亭)这里有高大险峻的山岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水激流,环绕(在亭的)左右,把溪水引来做流觞的曲水,(人们)排列在曲水旁坐着。虽然没有管弦齐奏的盛况,(可是)一边饮酒一边赋诗,也能够用来畅快地表达幽雅的情意。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 之:定后标志和风舒展穷尽确实、实在品类:指万物这的繁多值得所以: A 表原因

“……的原因” “因此” ,

此吾所以敢率性就死不顾汝也 ……的原因

吾爱汝至,所以为汝体者唯恐未尽。 因此

B 表凭借 “用来……的”

所以游目骋怀

师者,所以传道授业解惑也。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 这一天,天空晴朗,空气清新,春风和暖畅快。抬头观望广大无穷的宇宙,低头细察(地上)繁多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀的(景观),都足够用来尽情享受视觉、听觉的欢乐,实在值得快乐啊!乐群贤毕至,少长咸集(人贤)崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右(美景)流觞曲水,一觞一咏(乐事)仰观宇宙之大,俯察品类之盛

游目骋怀,视听之娱(赏心)作者为什么说这次聚会“信可乐也”?(结合文中的语句来分析。) 文本研习暮春之初(天朗气清,惠风和畅)(良辰) 概括:南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”兰亭之会,四者并具,怎不可乐?我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 小结: 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;句首语气词取独之于通“晤”有的人通“趋”趋向不一样一时高兴的样子满足省“于”状后状后及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

到达等到到、及从前附着因指“向之”句造化 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。 人与人相处交往,就在俯仰之间很快便度过一生。有的人喜欢倾吐胸中抱负,在室内面对面地交谈;有的人喜欢把自己的情怀寄托在所爱好的事物之中,无拘无束,旷达放纵。尽管各人的追求和舍弃千差万别,恬静与躁动也各不相同,但当他对所遇见、接触的事物感到高兴,自己所要的东西暂时得到了,感到快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对曾经喜爱的事物已经感到厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。 向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以前所喜欢的事物,转眼之间,已成为陈迹了,尚且不能不因为它引起心中的感慨;何况人的寿命长短,听从造化,最终走到尽头。古人说:“死和生是人生的大事啊。”这怎能不令人感到悲痛呢?本段中最能体现作者情感的词语是哪个?

痛痛惜???痛苦? ??痛心? ??悲痛???痛惜???☆作者因何而痛呢? (在文中找出能引起作者“痛”的词句。) 痛欣于所遇,快然自足;

所之既倦,情随事迁向之所欣,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣文本研习相聚短暂世事无常乐事不再生死无常人之相与,俯仰一世王羲之所处时代是“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士首要任务是保全性命。因而,有的人谈玄悟道:“悟言一室之内”;有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。正如王羲之在文中写道:“虽趣舒殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"曾不知老之将至"。

悟言一室之内放浪形骸之外喜爱某物时厌倦该物时他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。 人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时第三段所议论的问题是———————。

死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。

接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。

接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。第三段:对人生的思考人在美好的时光中总会感到

“快然自足,不知老之

将至”,而在事过境迁之后

不免感慨横生。这种人人都

有的情怀说明了一个事实:

不管生活方式有怎样的不同

人总是留恋于生活中那些美

好的事物,也就是留恋于有

生之乐。接着由生到死,指

出人总是要死的,不能永远

保有那美好的留恋。死生亦大矣每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。符契。两半,可合在一起面对明白本来一、齐,作动词。把…看做一样(相等)殇:未成年而死去的人致情趣列:一个个纵使这次(集会)的诗文所以:……的原因状后 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫! 每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是阅读着(他们的)文章而嗟叹哀悼,心里又不明白为什么会这样。(我)原本知道将生和死视为一件事的说法是虚妄荒诞的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄杜撰的。后人看待今天,也像今人看待前人一样,真是可悲啊! 故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

因此我一一记下参加这次聚会的人的名字,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但触发人们情怀的原因,他们的情致却是一样的。后代的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说体现了作者怎样的人生观?悲古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文千古同悲“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”文本研习★ 对于作者的人生观,还有哪些人与之相同? 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”这样的观点你觉得消极吗? 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 这样的观点你觉得消极吗?王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道:“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之“乐”。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结 文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈: “天地悠悠过客匆匆,潮起又潮落”,自然不可逆转。那么,就让我们把握现在,在有限的生命之旅扭出绚丽的舞姿,努力书写生命的华章!铭记:勇于拼搏,锐意进取, 无悔青春,无悔人生!寄语不能改变人生的长度,但( )

不能改变人生的起点,但( )。

——通过主观努力来改变人生。

是用三年的时间换来一辈子的幸福,还是( )?

——要珍惜现在的光阴。

能增加人生的厚度;能改变人生的终点用一辈子的时间来忏悔这三年儒家:

“未知生,焉知死”(《论语·先进》)

“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》)

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”(《孟子·告子上》) 儒家重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业,实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要,思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。 以自然天命作为生死的本体,主张将个体的人完全返回到自然状态,让人在混沌的世界中听从天命,取消生死差别,这在某种程度上不能不反过来掩盖了他哲学中死亡意识的光芒。 道家:

“死生亦大矣,而不得与之变”(《庄子·德充符》)

“生死存亡为一体”(《庄子·大宗师》)魏晋士人:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)

“功名竹帛非我事,存亡贵贱付皇天。”(鲍照《拟行路难》) 魏晋人的死生意识是从个体的生命出发对死的恐惧及对生的焦虑,是对人的生存困境的观照和思考,是对儒家生死观的反叛和对道家生死观的深化。它不凭仁义道德,也不凭自然万物来消解人的个体存在,从而消解死亡意识,而是直接面对死亡思考。 魏晋人在表面看似颓废、消极、悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执著的追求和留恋。 写景:以“崇山峻岭,茂林修竹”写山

以“清流激湍,映带左右”写水

短短的十六个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了

清幽的气氛,使人心旷神怡叙事:如“引以为流觞曲水,列坐其次……亦足

以畅叙幽情”,所用皆普通词汇,极少形容词,却

将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现

了与会人士的高雅情致。抒情:如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往

今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上

已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感慨。文笔洗练 自然有致写作特色为什么说这是一篇书序?作诗的理由作诗的情形成书的经过成书的意义借题发挥(一觞一咏,

亦足以畅叙幽情)(后之览者,

亦有感于斯文)(修禊事也,群贤毕至)(故列叙时

人,录其所述) (诗人的生死观)之 (1) 动词,往,到达。例:所之既倦。 (2) 代词,回指上文中的事。例:以之兴怀。

(3) 取消句子独立性。例:夫人之相与。

(4) 结助,定语标志。例:极视听之娱。 (5) 音节助词,衬足四个音节。例:暮春之初。 1. 重点实词修禊事也

茂林修竹

修短随化动词,从事,举行课堂检测或取诸怀抱,悟言一室之内有的人一觞一咏

所以游目骋怀

死生亦大矣

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作意动用法,把……看做一样

把……等同看待饮酒,名做动使……放纵;使……奔驰大事,形做名形容词,高名词,寿命长2. 重点虚词引以为流觞曲水

犹不能不以之兴怀介词,把课堂检测所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也用来……的原因仰观宇宙之大,俯察品类之盛

不知老之将至

及其所之既倦

每览昔人兴感之由

以之兴怀定语后置的标志 主谓间,取消句子独立性往,达到 的 代词,指上文的事。介词,因为3. 重点句式修禊事也

信可乐也

死生亦大矣

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

映带左右

仰观宇宙之大,俯察品类之盛判断句介宾结构后置句定语后置句课堂检测(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。4、翻译译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,

把长寿和短命同等看待也是虚妄的。课堂检测(1)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。译:等到对已获取的东西感到厌倦,心情随着事物变化而变化,感慨随之产生。 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”痛什么?俯仰一世 ----------人生短暂

向之所欣,已为陈迹? ----------世事无常

修短随化,终期于尽? ---------不可掌握,面对死亡

欣与所遇,快然自足

所之既卷,感慨系之---------快乐不常痛惜悲?昔人 、自我 、后人→千古同悲 悲叹感叹人生的短暂的诗句还有?屈原《离骚》:日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

王勃《滕王阁序》:“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”

苏轼《前赤壁赋》:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

李白《将进酒》:君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪

刘彻《秋风辞》:少壮几时兮奈老何。

蔡文姬《胡笳(jiā)十八拍》:人生倏忽兮如白驹之过隙

忧患意识 创造价值 王羲之认为应该如何超越人生的短暂?你认为应该如何超越人生短暂? 志向:土地说:我要接近天空,于是山脉耸起。人说:我要生活,于是洪水退去,河流优美地流着。——江河《让我们一起奔腾吧》

毅力:无志之人常立志,有志之人立长志

主观努力:天空不曾留下鸟的痕迹,但我已经飞过。——泰戈尔《流萤集》

不能改变人生的长度,但( )

不能改变人生的起点,但( )。

——通过主观努力来改变人生。

是用三年的时间换来一辈子的幸福,还是( )?

——要珍惜现在的光阴。

能增加人生的厚度;能改变人生的终点用一辈子的时间来忏悔这三年千古同悲人生苦短

命运难测良 辰

美 景

赏 心

悦 事乐痛悲写作特点记叙、描写、议论、抒情相结合句式整齐,骈散结合。

朴素自然而又错落有致 序,也叫“叙”或“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明作品的写作目的或作者情况,也有对作品的评论和相关问题的阐发。序一般写在作品前面,列在后面的称“后序”或“跋bá”。

古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一个作序,《兰亭集序》即是脍炙人口的诗序名篇。

有关“序跋”致?? 1一篇之中三致志焉 2假舆马者,非利足也,而致千里 ?? 3家贫,无从致书以观 ?? 4以致天下之士,合从缔交,相与为一

5是我于花之未开,先享无穷逸致矣表达,表示达到得到,取得(招纳,招引)?? (意态、情趣) ? 修竹茂林清流激湍,映带左右 暮春之初 天朗气清作者概括了两类不同的人生态度:

?其一:“或取诸怀抱,悟言一室之内”(把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。)

?其二:“因寄所托,放浪形骸之外”(就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。)

古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一个作序,《兰亭集序》即是脍炙人口的诗序名篇。

有关“序跋”‖生词注音癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )ɡuǐkuài jīxìtuān shānɡchěnɡ háiqūqìjiē dào shānɡ全文共可分为三部分,试从每段中找出一个最能表现作者情感的字眼。整体感知文本研习为何而乐?

为何而痛?

为何而悲?认真研习课文,思考讨论: 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 高映衬、围绕排列旁边乐器繁盛作诗贤:形作名,贤才尽、全引之以为,引它来作为……足:能够,可以以:介词,表目的,用来形作名都名作动,饮酒状后春季的末一个月干支纪年法十天干:甲、乙、丙、丁、戊(wù )、己、庚、辛、壬(rén )、癸

十二地支:子、丑、寅、卯(mǎo )、辰、巳(sì )、午、未、申、酉(yǒu )、戌(xū )、亥。

把它们按照顺序组合起来纪年。如甲子、乙丑等,经过六十年又回到甲子。周而复始,循环不已。我国传统纪年法依旧沿用干支纪年。白玉雕锦地“夔(kuí)龙”羽觞漆彩绘描金羽觞

流觞曲水 古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。 古之“曲水流觞”处 永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 永和九年,是癸丑年,阴历三月初,(我们)在会稽郡山阴县的兰亭聚会,为的是到水边做禊事。众多贤才都到了,年龄大的小的都聚集(在这里)。(兰亭)这里有高大险峻的山岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水激流,环绕(在亭的)左右,把溪水引来做流觞的曲水,(人们)排列在曲水旁坐着。虽然没有管弦齐奏的盛况,(可是)一边饮酒一边赋诗,也能够用来畅快地表达幽雅的情意。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 之:定后标志和风舒展穷尽确实、实在品类:指万物这的繁多值得所以: A 表原因

“……的原因” “因此” ,

此吾所以敢率性就死不顾汝也 ……的原因

吾爱汝至,所以为汝体者唯恐未尽。 因此

B 表凭借 “用来……的”

所以游目骋怀

师者,所以传道授业解惑也。 是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 这一天,天空晴朗,空气清新,春风和暖畅快。抬头观望广大无穷的宇宙,低头细察(地上)繁多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀的(景观),都足够用来尽情享受视觉、听觉的欢乐,实在值得快乐啊!乐群贤毕至,少长咸集(人贤)崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右(美景)流觞曲水,一觞一咏(乐事)仰观宇宙之大,俯察品类之盛

游目骋怀,视听之娱(赏心)作者为什么说这次聚会“信可乐也”?(结合文中的语句来分析。) 文本研习暮春之初(天朗气清,惠风和畅)(良辰) 概括:南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。”兰亭之会,四者并具,怎不可乐?我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。 作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 小结: 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;句首语气词取独之于通“晤”有的人通“趋”趋向不一样一时高兴的样子满足省“于”状后状后及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

到达等到到、及从前附着因指“向之”句造化 夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。 人与人相处交往,就在俯仰之间很快便度过一生。有的人喜欢倾吐胸中抱负,在室内面对面地交谈;有的人喜欢把自己的情怀寄托在所爱好的事物之中,无拘无束,旷达放纵。尽管各人的追求和舍弃千差万别,恬静与躁动也各不相同,但当他对所遇见、接触的事物感到高兴,自己所要的东西暂时得到了,感到快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对曾经喜爱的事物已经感到厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。 向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉! 以前所喜欢的事物,转眼之间,已成为陈迹了,尚且不能不因为它引起心中的感慨;何况人的寿命长短,听从造化,最终走到尽头。古人说:“死和生是人生的大事啊。”这怎能不令人感到悲痛呢?本段中最能体现作者情感的词语是哪个?

痛痛惜???痛苦? ??痛心? ??悲痛???痛惜???☆作者因何而痛呢? (在文中找出能引起作者“痛”的词句。) 痛欣于所遇,快然自足;

所之既倦,情随事迁向之所欣,已为陈迹修短随化,终期于尽死生亦大矣文本研习相聚短暂世事无常乐事不再生死无常人之相与,俯仰一世王羲之所处时代是“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士首要任务是保全性命。因而,有的人谈玄悟道:“悟言一室之内”;有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。正如王羲之在文中写道:“虽趣舒殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"曾不知老之将至"。

悟言一室之内放浪形骸之外喜爱某物时厌倦该物时他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。 人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。 回顾由喜到厌的过程时面临死亡时第三段所议论的问题是———————。

死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。

接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。

接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛,至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。第三段:对人生的思考人在美好的时光中总会感到

“快然自足,不知老之

将至”,而在事过境迁之后

不免感慨横生。这种人人都

有的情怀说明了一个事实:

不管生活方式有怎样的不同

人总是留恋于生活中那些美

好的事物,也就是留恋于有

生之乐。接着由生到死,指

出人总是要死的,不能永远

保有那美好的留恋。死生亦大矣每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。符契。两半,可合在一起面对明白本来一、齐,作动词。把…看做一样(相等)殇:未成年而死去的人致情趣列:一个个纵使这次(集会)的诗文所以:……的原因状后 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫! 每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是阅读着(他们的)文章而嗟叹哀悼,心里又不明白为什么会这样。(我)原本知道将生和死视为一件事的说法是虚妄荒诞的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄杜撰的。后人看待今天,也像今人看待前人一样,真是可悲啊! 故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

因此我一一记下参加这次聚会的人的名字,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但触发人们情怀的原因,他们的情致却是一样的。后代的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

★在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说体现了作者怎样的人生观?悲古人 每览昔人兴感之由,若合一契时人 以作者为代表的一类文人雅士后人 后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文千古同悲“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”文本研习★ 对于作者的人生观,还有哪些人与之相同? 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”这样的观点你觉得消极吗? 人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。 这样的观点你觉得消极吗?王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,比如曹操、李白。曹操在诗中写道:“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多",但这并不妨碍他成为乱世英雄,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。王羲之的文章多在是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。 作者由兰亭盛会写起,极写盛会之“乐”。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。 总结 文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验? 谈一谈: “天地悠悠过客匆匆,潮起又潮落”,自然不可逆转。那么,就让我们把握现在,在有限的生命之旅扭出绚丽的舞姿,努力书写生命的华章!铭记:勇于拼搏,锐意进取, 无悔青春,无悔人生!寄语不能改变人生的长度,但( )

不能改变人生的起点,但( )。

——通过主观努力来改变人生。

是用三年的时间换来一辈子的幸福,还是( )?

——要珍惜现在的光阴。

能增加人生的厚度;能改变人生的终点用一辈子的时间来忏悔这三年儒家:

“未知生,焉知死”(《论语·先进》)

“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》)

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”(《孟子·告子上》) 儒家重视人的社会存在和现世存在,希望建功立业,实现自己的抱负和人生价值。认为道德仁义较个体生命重要,思考现世生活较思考死亡重要,对死亡采取视而不见的态度。 以自然天命作为生死的本体,主张将个体的人完全返回到自然状态,让人在混沌的世界中听从天命,取消生死差别,这在某种程度上不能不反过来掩盖了他哲学中死亡意识的光芒。 道家:

“死生亦大矣,而不得与之变”(《庄子·德充符》)

“生死存亡为一体”(《庄子·大宗师》)魏晋士人:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)

“功名竹帛非我事,存亡贵贱付皇天。”(鲍照《拟行路难》) 魏晋人的死生意识是从个体的生命出发对死的恐惧及对生的焦虑,是对人的生存困境的观照和思考,是对儒家生死观的反叛和对道家生死观的深化。它不凭仁义道德,也不凭自然万物来消解人的个体存在,从而消解死亡意识,而是直接面对死亡思考。 魏晋人在表面看似颓废、消极、悲观的死亡感慨中,深藏着他们对人生、生命强烈执著的追求和留恋。 写景:以“崇山峻岭,茂林修竹”写山

以“清流激湍,映带左右”写水

短短的十六个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了

清幽的气氛,使人心旷神怡叙事:如“引以为流觞曲水,列坐其次……亦足

以畅叙幽情”,所用皆普通词汇,极少形容词,却

将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现

了与会人士的高雅情致。抒情:如“情随事迁,感慨系之”,说出了古往

今来人们的普遍感受:在回忆往事时,尽管感情上

已经发生了变化,仍免不了产生这样那样的感慨。文笔洗练 自然有致写作特色为什么说这是一篇书序?作诗的理由作诗的情形成书的经过成书的意义借题发挥(一觞一咏,

亦足以畅叙幽情)(后之览者,

亦有感于斯文)(修禊事也,群贤毕至)(故列叙时

人,录其所述) (诗人的生死观)之 (1) 动词,往,到达。例:所之既倦。 (2) 代词,回指上文中的事。例:以之兴怀。

(3) 取消句子独立性。例:夫人之相与。

(4) 结助,定语标志。例:极视听之娱。 (5) 音节助词,衬足四个音节。例:暮春之初。 1. 重点实词修禊事也

茂林修竹

修短随化动词,从事,举行课堂检测或取诸怀抱,悟言一室之内有的人一觞一咏

所以游目骋怀

死生亦大矣

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作意动用法,把……看做一样

把……等同看待饮酒,名做动使……放纵;使……奔驰大事,形做名形容词,高名词,寿命长2. 重点虚词引以为流觞曲水

犹不能不以之兴怀介词,把课堂检测所以游目骋怀 所以兴怀,其致一也用来……的原因仰观宇宙之大,俯察品类之盛

不知老之将至

及其所之既倦

每览昔人兴感之由

以之兴怀定语后置的标志 主谓间,取消句子独立性往,达到 的 代词,指上文的事。介词,因为3. 重点句式修禊事也

信可乐也

死生亦大矣

会于会稽山阴之兰亭

当其欣于所遇

映带左右

仰观宇宙之大,俯察品类之盛判断句介宾结构后置句定语后置句课堂检测(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。4、翻译译:本来就知道把死和生看作一样是荒诞的,

把长寿和短命同等看待也是虚妄的。课堂检测(1)及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。译:等到对已获取的东西感到厌倦,心情随着事物变化而变化,感慨随之产生。 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。“一死生”“齐彭殇”痛什么?俯仰一世 ----------人生短暂

向之所欣,已为陈迹? ----------世事无常

修短随化,终期于尽? ---------不可掌握,面对死亡

欣与所遇,快然自足

所之既卷,感慨系之---------快乐不常痛惜悲?昔人 、自我 、后人→千古同悲 悲叹感叹人生的短暂的诗句还有?屈原《离骚》:日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

王勃《滕王阁序》:“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”

苏轼《前赤壁赋》:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

李白《将进酒》:君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪

刘彻《秋风辞》:少壮几时兮奈老何。

蔡文姬《胡笳(jiā)十八拍》:人生倏忽兮如白驹之过隙

忧患意识 创造价值 王羲之认为应该如何超越人生的短暂?你认为应该如何超越人生短暂? 志向:土地说:我要接近天空,于是山脉耸起。人说:我要生活,于是洪水退去,河流优美地流着。——江河《让我们一起奔腾吧》

毅力:无志之人常立志,有志之人立长志

主观努力:天空不曾留下鸟的痕迹,但我已经飞过。——泰戈尔《流萤集》

不能改变人生的长度,但( )

不能改变人生的起点,但( )。

——通过主观努力来改变人生。

是用三年的时间换来一辈子的幸福,还是( )?

——要珍惜现在的光阴。

能增加人生的厚度;能改变人生的终点用一辈子的时间来忏悔这三年千古同悲人生苦短

命运难测良 辰

美 景

赏 心

悦 事乐痛悲写作特点记叙、描写、议论、抒情相结合句式整齐,骈散结合。

朴素自然而又错落有致 序,也叫“叙”或“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明作品的写作目的或作者情况,也有对作品的评论和相关问题的阐发。序一般写在作品前面,列在后面的称“后序”或“跋bá”。

古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一个作序,《兰亭集序》即是脍炙人口的诗序名篇。

有关“序跋”致?? 1一篇之中三致志焉 2假舆马者,非利足也,而致千里 ?? 3家贫,无从致书以观 ?? 4以致天下之士,合从缔交,相与为一

5是我于花之未开,先享无穷逸致矣表达,表示达到得到,取得(招纳,招引)?? (意态、情趣) ? 修竹茂林清流激湍,映带左右 暮春之初 天朗气清作者概括了两类不同的人生态度:

?其一:“或取诸怀抱,悟言一室之内”(把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。)

?其二:“因寄所托,放浪形骸之外”(就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。)