《祝福》课件6

图片预览

文档简介

课件65张PPT。 鲁迅先生曾在《灯下漫笔》中将中国封建社会概括为两个时代,在《狂人日记》中他说:“中国的历史满本都写着两个字‘吃人’”。在浸透了封建文化的环境当中生活着的中国百姓,不敢对生活有什么奢求,他们只求生能存命,死后安魂。可就是如此可怜的要求,也被社会冷漠的拒绝。这即所谓先生所说“想做奴隶而不得”。

在天地圣众歆享牲醴的爆竹声中,一个“想做奴隶而不得”的可怜女人,躺在了写着“吃人“二字的历史上!今天,我们一起来看鲁迅先生的《祝福》。 祝

福

《祝福》选自小说集《彷徨》,是其中最著名的小说,写于1924年。

作者简介: 鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。主要作品有:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部

创作背景及时代意义: 《祝福》创作于1924年,后收入作者第二部小说集《彷徨》中。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。新文化运动的口号是“民主、科学”,而阻止中国进入民主、科学时代的最大障碍,就是中国两千多年遗留下来的腐朽愚昧的封建思想,妇女则是封建思想的最大受害者.鲁迅选择妇女题材,是为了深刻揭露封建思想文化的流弊和余毒。 这一时期的鲁迅基本上还是一个革命民主主义者,还不可能用马克思主义来分析观察社会现状,有时就不免发生怀疑,感到失望。他把这一时期的小说集叫做《彷徨》,显然反映了当时自己忧愤的心情。但鲁迅毕竟是一个“真的猛士”他决不会畏缩、退避、而是积极奋斗。 辛亥革命后的中国半封建半殖民地的社会性质依旧。妇女始终处在社会的最底层。民国初年政府颁布的“褒扬条例”中,就有“表彰节烈”的条款。“五四”运动前后,“忠臣不事二主,烈女不嫁二夫”,“饿死事小,失节事大”的礼教观念流毒甚广。

鲁迅一向痛恶封建思想观念,同情劳动妇女。1924年前后,鲁迅写了《娜拉走后怎样》《论雷峰塔的倒掉》等抨击束缚妇女的封建伦理道德的杂文,《祝福》则是以小说的形式来剖析病态社会,以引起疗治的主意。 贞节?:从宋代起,中国封建社会走向衰落,封建思想趋于保守、僵化、反动,反映这种趋势的理学出现了,代表人是程颐、朱熹。理学口号是“存天理,灭人欲”。夫权自然是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子。最后更残忍地提出妇女要为死去的丈夫或未婚夫自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。 秩序:封建思想的核心是维护封建秩序,提倡“三纲五常”。“三纲”即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。就是臣要绝对服从君,子要绝对服从父,妻要绝对服从夫,不能破坏尊卑秩序。“五常”,也叫“五伦”,是封建礼教所规定的君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之间的关系,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。? 妇女的三从四德:封建秩序对妇女的压迫尤为深重。妇女没有人身权利,没有独立的社会地位。在家从父,出嫁从夫,夫死从子,即“三从”。违背了这一秩序的妇女都被视为“罪人”。“四德”指妇德、妇言、妇容、妇功,即妇女的思想品德、言语举止、仪容态度以及家务劳动都要严格遵守封建礼教的约束。? 祭祀:对祖先的崇拜也是封建文化思想的一个方面。所以鲁四老爷对祭祀非常重视,像已经是“罪人”的祥林嫂,不配在仪式中扮演哪怕是最小的角色。? 解题:

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每年旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。 《祝福》____

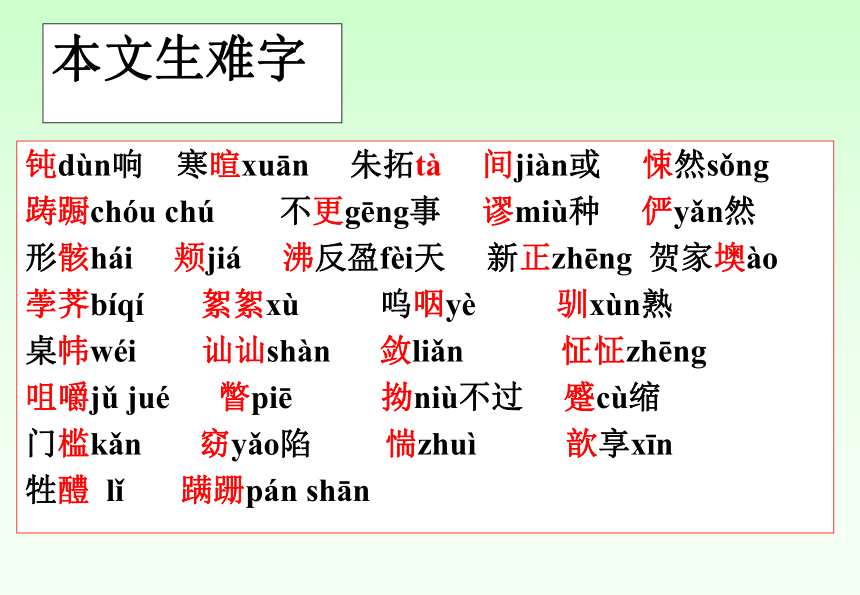

因为深刻的揭露了封建礼教和封建迷信吃人的本质,而成为传世不朽之作。鲁迅先生把祥林嫂这个无依无靠、无牵无挂、无家无业的孤独的弱女子放在礼教森严、鬼神观念牢牢统治着的“鲁镇”,同时又是在这一思想和观念显示最充分、最集中的旧历年底,而生活贫苦、地位底下的祥林嫂在这本是人人都应享受幸福与快乐的时刻凄然死去,就更能“揭露封建礼教吃人的本质”。本文生难字钝dùn响?? ?寒暄xuān?? ? 朱拓tà?? 间jiàn或???? 悚然sǒng??

踌蹰chóu?chú?? 不更gēng事?? 谬miù种 ?? 俨yǎn然?? ?

形骸hái?? 颊jiá?? ??沸反盈fèi天 新正zhēng 贺家墺ào

荸荠bíqí 絮絮xù? 呜咽yè? 驯xùn熟??

桌帏wéi?? 讪讪shàn?? 敛liǎn ?? 怔怔zhēng? ?

咀嚼jǔ?jué ? 瞥piē?? 拗niù不过 蹙cù缩 ?

门槛kǎn??? 窈yǎo陷??? 惴zhuì ??? 歆享xīn? ?

牲醴 ?lǐ?? 蹒跚pán?shān整体感知:阅读全文,按故事的“(序幕)—开端—发展—高潮—结局—(尾声)”的顺序把全文分为六部分;

本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用? 情节—— 内容 —— 顺序 序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声祝福景象与书房

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受倒叙

(典型环境)现实回忆现实情 节 简 表(深化主题)

倒 叙把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。 在新年的祝福声中,祥林嫂无声死去……

——小说开头 围绕祥林嫂之死,有哪些悬念,会引发我们怎样的思考呢?1、祥林嫂是个怎样的人?

2、谁是杀害祥林嫂的凶手?1、祥林嫂是个怎样的人?1、肖像:

脸色青黄,但两颊却还是红的——生机旺盛;

又只是顺着眼——安分善良;

她模样还周正——相貌端庄;

手脚都壮大——吃苦耐劳;

2、表现:

做工却毫没有懈,食物不论,力气是不惜的——爱劳动,能劳动,不挑剔;

3、变化:

食物不论,反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了——易满足,很容易活下去;

在她身上,集中了旧中国农村妇女所有的优秀品质:善良、安分、吃苦、耐劳、易满足、不挑剔…… 祥林嫂生为女性,身上集中了劳动妇女所具有的种种优点,她为人正派,生活俭朴,处事诚实,安分守己,谨言慎行,且手勤脚快,终年劳顿,是个劳动能手,干起活来“简直抵得过一个男子” 。

祥林嫂对生活并无什么要求,但她具有顽强的求生能力,一直用自己坚毅的努力和辛勤的劳作来争取自己生活的权利。可见,祥林嫂集中了劳动妇女优秀的品质,是一个“好女人”,是封建社会劳动妇女的典型代表。 但是,在旧中国的黑暗社会中,好人并不能过上好日子。毛泽东同志曾经指出 :“政权、族权、神权、夫权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索” 。祥林嫂这位农村劳动妇女正是受到这四条绳索的多重绞杀,虽具有传统女性的种种优点,但却无法把握自己的命运。婚姻是封建社会决定女性命运的关键,也是“四条绳索”束缚女性的集中体现。婚姻并未给祥林嫂带来什么幸福,而是使她一步一步走向痛苦的深渊。 祥林嫂,一个旧中国最好的女人,亦是一个最苦的女人,有着最悲惨的命运! “要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出它的眼睛。”

找眼睛,看特点1、初到鲁镇顺着眼安分、善良2、再到鲁镇顺着眼,

眼角带着泪痕再受打击,内心痛苦3、讲阿毛故事直着眼,瞪着眼精神有些麻木4、捐门槛分外有神又有希望5、不让祝福失神再受打击6、行乞眼珠间或一轮麻木、活僵尸7、问有无灵魂忽然发光一丝希望祥林嫂,又是一个最苦的女人!一、初到鲁镇

“白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪约二十六七,脸色青黄……”

——一身重孝,一个深受生活折磨的凄苦的寡妇形象;

“丈夫比她小十岁”——封建婚姻的牺牲品;

绑架逼嫁——野蛮的封建婚姻;

祥林嫂第一次婚姻是受族权的支配。她的丈夫比她小十岁,还是一个十五、六岁的孩子,婆婆只不过把她当劳动力使用。祥林嫂在夫家勤奋劳作,只求生存,并无其它的愿望。后来丈夫死了,她为逃脱被卖掉的厄运来到鲁四老爷家做帮工,想凭自己的劳动继续争取起码的生活权利。

为此,她拼命地干活,“人们都说鲁四老爷家里雇着了女工,实在比勤快的男人还勤快。到年底,扫尘,洗地,杀鸡,宰鹅,彻夜的煮福礼,全是一个人担当,竟没有添短工。然而她反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了。” 不难看出,这种“满足”的本身,是饱含着苦痛和辛酸,是充满着悲剧性的,在这“暂却做稳了奴隶的时代”,假如真能长此下去,对她也许算是“福份”了。然而,“好景”不长,一次又一次的摧残接踵而至。祥林嫂被前夫家的人捆绑回去卖到深山野坳,再嫁给贺老六。 二、二到鲁镇

白头绳——再嫁再寡,夫死子亡;

乌裙,蓝夹袄 ,月白背心——生活依旧;

脸色青黄,消失血色——再受打击,形容枯槁;

顺着眼,眼角带些泪痕,眼光已无先前那样精神了

——目光呆滞,饱含无限辛酸; 封建礼教认为寡妇再嫁是一种耻辱和罪恶 ;但同一个社会,宗法制度却反其道而行之,强迫祥林嫂去陷入这种身心蒙难的处境。再婚后的新生活,曾闪现出瞬息的幸福之光。“生了一个孩子”,“母亲也胖,儿子也胖”,“男人有的是力气,会做活”。谁知天有不测风云。更大的不幸从天而降,并且祸不单行一一先是“伤寒”夺去了年纪轻轻的丈夫,后又被狼吃掉了心爱的儿子,接着,堂伯落井下石,利用族权收走了房屋,将孤苦伶仃的祥林嫂赶出家门。

在这种情况下,祥林嫂只好再次来到鲁四老爷家当女佣。丧夫失子的哀伤,对她来说己经是够难承担的了,孰料竟由此招致了数倍于丧夫失子悲痛的折磨和伤害 ! 三、被赶出鲁家后,沦落为乞:

头发全白,长相与年龄不相称,脸上瘦削不堪,黄中带黑——衰老不堪;

消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的

——精神已经完全麻木;

眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物——仅是一具行尸走肉,一具活僵尸。

由“人”变成了“活物”……

细节描写 她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意……

第二次出现在鲁镇的祥林嫂象过去一样的辛勤劳作,仍然幻想以此换取最低的生存权利。

然而,由于受尽种种折磨,身体己大不如前,“手脚己没有先前灵活”,“记性也坏得多”。鲁四老爷却给无辜的祥林嫂扣一个“败坏风俗”的罪名,利用神权来残害她,祭祀时不准她沾手,剥夺了她在当时社会做人的基本尊严,成为下层苦难群众中的“最低等的人”。 鲁四太太也己经对她“不满”。祥林嫂心灵横遭摧残,还有更甚于此的,那就是柳妈所讲的地狱里的灾难,阴司鬼神对她的威胁 !活着不得幸福,死后也不得平安 ;活着如同罪人,死后也不能成个“完身鬼”。 尽管她也一再努力企图“赎罪”,用自己的全部劳动所得,流着辛酸的眼泪“求捐门槛”,任凭千人踏、万人跨,以赎一世之“罪”。可是,受到了神权愚弄,这最后的一丝希望之光也毁灭了。这个可怜的不幸的劳苦妇女,在被鲁家驱逐后,流落街头,乞食无门,在朱门大户人狂兽嚎的“祝福”声中,带着一世的辛酸告别了人间,年仅三十出头。祥林嫂悲惨而短暂的一生,充分暴露出封建“四大绳索”对劳动妇女虐杀的反动本质。 环境描写,亦在暗示祥林嫂悲惨的命运! 1、祥林嫂失去小丈夫:春天

2、祥林嫂失去贺老六:春天、伤寒病

3、祥林嫂失去儿子阿毛:春末、狼

4、祥林嫂惨死:在冬天即将结束春天将至 时的祝福晚上

祥林嫂是一个没有春天或者说不能有春天的女人,即她是一个没有希望,或者说不能有希望的女人……

祥林嫂,一个最好的女人,亦是一个最苦的女人!最终死在了雪地里……讨论:祥林嫂之死?谁是凶手?鲁四老爷?

因为他剥削了祥林嫂……

祥林嫂之婆?

因为她拐卖了祥林嫂…..

柳妈?

因为她的“地狱之说”加重了祥林嫂的精神负担……

“我”?

因为“我”的无能,导致了祥林嫂的死亡…… 祥林嫂生活旧中国一个贫穷落后的小镇——鲁镇,鲁镇是旧中国农村的缩影,压在祥林嫂头上的,首先是地主鲁四老爷,鲁四老爷作为鲁镇的知识分子,代表着鲁镇的思想文化状态,鲁镇有一个风俗,就是在除夕之夜,向福神祭祀,以祈求来年的好运气,所以鲁四老爷最重大的事情,就是祭祀,当他第一次见到祥林嫂头上扎着白头绳时,即“皱一皱眉”,说明鲁四老爷在讨厌祥林嫂是个寡妇,后来祥林嫂再寡,又来到鲁家时,鲁四老爷暗中告诫四婶,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗,用她帮忙还可以,祭祀可用不着她沾手,否则,不干不净,祖宗是不吃的,一直到祥林嫂死后,还大骂她不早不迟,偏偏要在这个时候,这就可见是一个谬种了……

鲁四老爷在精神上摧残了祥林嫂,他对祥林嫂的迫害,大都是他授意或得到默许的,那么鲁四老爷对祥林嫂的精神摧残,是不是导致祥林嫂死亡的最终原因呢?鲁四老爷是凶手吗? 鲁四老爷就是封建地主阶级的代表人物,是封建礼教的化身。祥林嫂第一次到鲁家,鲁四爷见了就“皱了皱眉”,“讨厌她是一寡妇”,但是见她手脚壮大,劳动力强,还是默认 鲁四太太留下她。这就暴露了封建地主阶级的贪婪和虚伪。当知道祥林嫂的婆家来抢人时,鲁四老爷站在维护封建家长制的立场上,认为“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢”。后来虽然说了句“可恶”,那只是因为不打招呼把人抢走,有伤鲁府的体面。

祥林嫂第二次到鲁家帮工,鲁四老爷又“照例皱过眉”,后来之所以还是留下了她,决不是发了善心,而是“鉴于向来雇佣女工之难”,舍不得放弃这个廉价的劳动力。 这件事把这个人物卑鄙肮脏的灵魂进一步暴露了出来。对于祥林嫂他一方面用繁重的劳动奴役她,一方面又用礼教的软刀子从精神上迫害她。他暗中告诫 鲁四太太,祭祀时不准祥林嫂沾手,“否则,不干不净,祖宗是不吃的”。这在当时的社会环境中,无疑在精神上宣判了祥林嫂的死刑。等看到从祥林嫂身上再也榨不出一滴油时,就不如一条狗般地将她赶出鲁家大院。当他听到祥林嫂惨死的消息时非但无半点怜悯之情,反而恶狠狠地骂她 :“是一个谬种 !”

到此,这个封建礼教之徒的狰狞面目就彻底暴露无遗。祥林嫂的死,是对鲁四老爷丑恶灵魂的鞭挞,是对吃人的封建制度的强烈控拆 ! 祥林嫂的婆婆是凶手吗? 祥林嫂的婆婆是封建家长制的代表人物。“那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也能干。”她虽然生活在靠“打柴为生”的“小户人家”,但却死抱着“族权、夫权”,成为高踞儿媳之上的封建家长。祥林嫂的命运悲剧是这个圆滑的女人直接导演的。无论是祥林嫂的娶来、绑回、再嫁,都是她亲手安排的。

她不仅取走了祥林嫂第一次做工的工钱,还把守寡的儿媳当作“商品”换钱去给小儿子娶老婆,并从中赚钱。其毒辣和贪婪令人发指 !这说明封建家长制对劳动妇女的压榨是多么深重 ! 柳妈是凶手吗? 柳妈虽然地位同祥林嫂差不多,属于下层劳动群众,但她是个受神权思想和宗教迷信毒害很深的“善女人”。她对祥林嫂在抗婚撞案的反抗之举中留下的“疤”进行嘲讽,有意挑逗人家的疼处,并讲阴司的故事给祥林嫂听,使祥林嫂恐惧不安、彻底绝望。这无论是否有意的说教,还是做了封建宗教迷信和神权观念的传声简,都是把祥林嫂推向了死亡深渊的无形的一掌。

这说明封建社会的“善女人”有不善的一面,深受封建思想和宗教迷信毒害的下层劳动人民有时会成为迫害自己同类的帮凶。 鲁镇上的人们是凶手吗?鲁镇上的人们起初对祥林嫂的悲惨遭遇有所同情,“男人听到这里,往往敛起笑容,没趣地走了开去 ;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还需要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事”。而当他们听厌了祥林嫂的不幸故事,从她身上得不到新的“满足”时,便用“又尖又冷”的声调和语言奚落她。

封建思想的腐蚀,使他们失去了同情心,变得麻木、冷漠。短工的一句“还不是穷死”的道出了人们对祥林嫂的轻蔑和冷漠。 “祥林嫂,听说你的儿子。” “嗨,我真傻。我单知道下雪后,野兽在山坳里没有东西吃,会到村里头来,我不知道春天也会有,我找来找去都没有,到后来才找着了一只鞋。” 祥林嫂一开始讲的时候,哎呀,我真傻,一开始讲的时候,人们听得有意思,有味道,后来,就听烦了,不要听了。祥林嫂一说人们就跑了,后来又找到一个新的节目,发现她额头上的伤疤,这个伤疤跟她的第二次婚姻有关系,又来勾引她讲这个伤疤。在这里,鲁迅写出了人与人之间真实的关系。人与人之间好像互相关心,在一块儿洗衣服,一块儿淘米,一块儿洗菜,谈谈你们家,谈谈我们家,好像挺亲密。但在内心深处,却有这样一种可怕的意识,就是把别人的悲惨命运当节目来看,赏玩别人的苦痛。小说中的“我”是凶手吗? 小说中有一个叙事者“我”, “我”回到故乡,遇到了祥林嫂,这里边有一段很重要,就是祥林嫂问“我”灵魂问题的时候,“我”的回答,这一段很重要。

“我”这个人物,是一个知识分子,是一个经过“五四”洗礼,身上带着德先生、赛先生的,要改变天下的,这样的一个知识分子,可是遇到祥林嫂之后,我们看看结果是什么?我们就知道小说的寓意何在 ? 祥林嫂说:“你回来了?”她先这样问。 “是的。”祥林嫂又说“这正好,你是识字的,又是出门人,见识得多,我正要问你一件事。”她那没有精采的眼睛忽然发光了。我万料不到,他却说出这样的话来,诧异地站着。“就是—”她走进两步,放低了声音,极秘密似的切切地说,“一个人死了之后,究竟有没有魂灵。” 我很悚然,一见她的眼盯着我的,背上就糟了芒刺一般…… 对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的。但在此刻,怎样回答她好呢?我在极短期的踌躇中,想,这里的人照例相信鬼。 然而她,却疑惑了,—或者不如说希望:希望其有,又希望其无……人何必增添末路的人的苦恼,为她起见,不如说有罢。 我们看这样一个问题,鲁迅是这样犹豫来,犹豫去,不知道怎么回答才好,最后想到这一点,他才说: “也许有罢,—我想。”我于是吞吞吐吐地说。 祥林嫂接着就说,“那么,也就有地狱了?” “啊!地狱?”我很吃惊,只得支梧着。 “地狱?—论理,就该也有。—然而也未必,……谁来管这等事……” “那么,死掉的一家的人,都能见面的?”祥林嫂不断地追问。 我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来, “那是,……实在,我说不清……其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。” 这个知识分子,就迅速地逃跑了,逃回到鲁四老爷的家中…… 这个“我”,就是代表着想启蒙人民的所谓现代知识分子。但是当他遇到劳动人民真正问题的时候,他不能给她解决,他只有逃跑,但是好在这个“我”,是有自我反省能力的。他知道了自己的无能为力,他知道了自己解决不了祥林嫂的问题,所以他苦闷了,彷徨了。

在这里表现了鲁迅对启蒙者的自我审视。

鲁迅提出问题,你要启蒙人民,你凭什么启蒙,你怎么启蒙?到底怎么才能救祥林嫂,科学能救祥林嫂吗?迷信能救祥林嫂吗?所以这是一个《祝福》中的重大问题。 从鲁迅创作《祝福》这篇小说当中,可以看出鲁迅对社会现实的思考。祥林嫂还在遭受着不幸,中国社会的缩影——鲁镇,还处于黑暗之中,而作为资产阶级知识分子的“我”,面对这一切无能为力,只有妥协,逃避。 鲁迅的深刻之处,在于写出了同一阶级成员之间的隔膜,不仅是地主和劳动人民是隔膜的,知识分子跟地主是隔膜的,在鲁四老爷家,“我”跟“四叔”是隔膜的,最奇怪的是,祥林嫂跟柳妈也是隔膜的。这一点最厉害,从这一点我们才看出劳动人民翻身的困难,革命的困难! 凶手又是谁呢? 通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂之婆,柳妈、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么直接的凶手是谁呢? 要弄清这个问题,首先我们必须弄清祥林嫂的死因?祥林嫂的死因?1、客观原因:饥寒交迫

(漫天风雪)寒 (碗,空的、破的)饥

2、主要原因:祥林嫂已无容身之所,立锥之地

1、地主:鲁四老爷鄙视她,斥之为“谬种”;

鲁四婶嫌弃她,不准其祭祀;

2、资产阶级:“我”虽同情她,但不能帮助她;

3、无产阶级:短工鄙弃她;

柳妈嘲笑她,吓唬她;

鲁镇人把她的痛苦当成“看戏”……

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死地里赶,是一样使她增加痛苦。

———丁玲 但实际上我们只找到杀人的“刀”,那只杀人的“幕后黑手”我们还未找到!

“幕后黑手”是谁呢?害死祥林嫂的幕后黑手! “吃人”的

封建礼教1、贞节饿死事小,失节事大从一而终2、秩序男尊女卑三纲五常3、三从妇女,服也4、祭祀三从四德5、迷信清白、圣洁鬼神、阴司、灵魂 从鲁四老爷、祥林嫂的婆婆、柳妈还有 “我”的行为,可以看出,他们对待祥林嫂在精神以及灵魂的态度——他们在精神上、灵魂上残酷地虐杀了祥林嫂,他们的行为都是自觉不自觉地受封建礼教的驱使,祥林嫂是封建思想的牺牲品,鲁镇上的人,包括鲁四老爷,也都是封建思想的牺牲品。

综上,得出结论:祥林嫂之死, 凶手是谁? 祥林嫂是 “吃人”的封建礼教给害死的! “人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”——许寿裳 《祝福》反映了当时中国文化的整体性问题,当时这个文化的整体,杀害了祥林嫂,而祥林嫂在这个整体中,她非死不可。而且祥林嫂的死,主要不是肉体上受到迫害,是灵魂!这是《祝福》的深刻之处! 我们追悼了过去的人,还要发愿:要自己和别人,都纯洁聪明勇猛向上。要除去虚伪的脸谱。要除去世上害己害人的昏迷和强暴。 我们追悼了过去的人,还要发愿:要除去于人生毫无意义的苦痛。要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。 我们还要发愿:要人类都受正当的幸福。

——鲁迅 《我之节烈观》 作品写祥林嫂一生的悲惨遭遇,那么题目为什么用《祝福》而不用《祥林嫂》呢?这有什么深意? 祥林嫂死时的惨象与天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的祝福”的气氛,形成鲜明的对比,深化了对旧社会杀人本质的揭露;同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

祈求“无限的幸福”的人们,在众神给予“无限幸福”的时刻,扼杀了一个没有任何幸福的弱女子。

在天地圣众歆享牲醴的爆竹声中,一个“想做奴隶而不得”的可怜女人,躺在了写着“吃人“二字的历史上!今天,我们一起来看鲁迅先生的《祝福》。 祝

福

《祝福》选自小说集《彷徨》,是其中最著名的小说,写于1924年。

作者简介: 鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。主要作品有:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部

创作背景及时代意义: 《祝福》创作于1924年,后收入作者第二部小说集《彷徨》中。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。新文化运动的口号是“民主、科学”,而阻止中国进入民主、科学时代的最大障碍,就是中国两千多年遗留下来的腐朽愚昧的封建思想,妇女则是封建思想的最大受害者.鲁迅选择妇女题材,是为了深刻揭露封建思想文化的流弊和余毒。 这一时期的鲁迅基本上还是一个革命民主主义者,还不可能用马克思主义来分析观察社会现状,有时就不免发生怀疑,感到失望。他把这一时期的小说集叫做《彷徨》,显然反映了当时自己忧愤的心情。但鲁迅毕竟是一个“真的猛士”他决不会畏缩、退避、而是积极奋斗。 辛亥革命后的中国半封建半殖民地的社会性质依旧。妇女始终处在社会的最底层。民国初年政府颁布的“褒扬条例”中,就有“表彰节烈”的条款。“五四”运动前后,“忠臣不事二主,烈女不嫁二夫”,“饿死事小,失节事大”的礼教观念流毒甚广。

鲁迅一向痛恶封建思想观念,同情劳动妇女。1924年前后,鲁迅写了《娜拉走后怎样》《论雷峰塔的倒掉》等抨击束缚妇女的封建伦理道德的杂文,《祝福》则是以小说的形式来剖析病态社会,以引起疗治的主意。 贞节?:从宋代起,中国封建社会走向衰落,封建思想趋于保守、僵化、反动,反映这种趋势的理学出现了,代表人是程颐、朱熹。理学口号是“存天理,灭人欲”。夫权自然是“天理”,而寡妇再嫁,就是以正常的“人欲”破坏了这个“天理”。理学提倡妇女守节,“饿死事小,失节事大”,寡妇再嫁当然不可以,就连未婚夫死了,也要为他守一辈子。最后更残忍地提出妇女要为死去的丈夫或未婚夫自杀殉死,并为这样的妇女立牌坊。封建思想已经发展到灭绝人性的地步。 秩序:封建思想的核心是维护封建秩序,提倡“三纲五常”。“三纲”即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”。就是臣要绝对服从君,子要绝对服从父,妻要绝对服从夫,不能破坏尊卑秩序。“五常”,也叫“五伦”,是封建礼教所规定的君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之间的关系,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。? 妇女的三从四德:封建秩序对妇女的压迫尤为深重。妇女没有人身权利,没有独立的社会地位。在家从父,出嫁从夫,夫死从子,即“三从”。违背了这一秩序的妇女都被视为“罪人”。“四德”指妇德、妇言、妇容、妇功,即妇女的思想品德、言语举止、仪容态度以及家务劳动都要严格遵守封建礼教的约束。? 祭祀:对祖先的崇拜也是封建文化思想的一个方面。所以鲁四老爷对祭祀非常重视,像已经是“罪人”的祥林嫂,不配在仪式中扮演哪怕是最小的角色。? 解题:

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每年旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。 《祝福》____

因为深刻的揭露了封建礼教和封建迷信吃人的本质,而成为传世不朽之作。鲁迅先生把祥林嫂这个无依无靠、无牵无挂、无家无业的孤独的弱女子放在礼教森严、鬼神观念牢牢统治着的“鲁镇”,同时又是在这一思想和观念显示最充分、最集中的旧历年底,而生活贫苦、地位底下的祥林嫂在这本是人人都应享受幸福与快乐的时刻凄然死去,就更能“揭露封建礼教吃人的本质”。本文生难字钝dùn响?? ?寒暄xuān?? ? 朱拓tà?? 间jiàn或???? 悚然sǒng??

踌蹰chóu?chú?? 不更gēng事?? 谬miù种 ?? 俨yǎn然?? ?

形骸hái?? 颊jiá?? ??沸反盈fèi天 新正zhēng 贺家墺ào

荸荠bíqí 絮絮xù? 呜咽yè? 驯xùn熟??

桌帏wéi?? 讪讪shàn?? 敛liǎn ?? 怔怔zhēng? ?

咀嚼jǔ?jué ? 瞥piē?? 拗niù不过 蹙cù缩 ?

门槛kǎn??? 窈yǎo陷??? 惴zhuì ??? 歆享xīn? ?

牲醴 ?lǐ?? 蹒跚pán?shān整体感知:阅读全文,按故事的“(序幕)—开端—发展—高潮—结局—(尾声)”的顺序把全文分为六部分;

本文的记叙顺序是什么?采用这样的记叙顺序有什么作用? 情节—— 内容 —— 顺序 序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声祝福景象与书房

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受倒叙

(典型环境)现实回忆现实情 节 简 表(深化主题)

倒 叙把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,突出反封建的主题。 在新年的祝福声中,祥林嫂无声死去……

——小说开头 围绕祥林嫂之死,有哪些悬念,会引发我们怎样的思考呢?1、祥林嫂是个怎样的人?

2、谁是杀害祥林嫂的凶手?1、祥林嫂是个怎样的人?1、肖像:

脸色青黄,但两颊却还是红的——生机旺盛;

又只是顺着眼——安分善良;

她模样还周正——相貌端庄;

手脚都壮大——吃苦耐劳;

2、表现:

做工却毫没有懈,食物不论,力气是不惜的——爱劳动,能劳动,不挑剔;

3、变化:

食物不论,反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了——易满足,很容易活下去;

在她身上,集中了旧中国农村妇女所有的优秀品质:善良、安分、吃苦、耐劳、易满足、不挑剔…… 祥林嫂生为女性,身上集中了劳动妇女所具有的种种优点,她为人正派,生活俭朴,处事诚实,安分守己,谨言慎行,且手勤脚快,终年劳顿,是个劳动能手,干起活来“简直抵得过一个男子” 。

祥林嫂对生活并无什么要求,但她具有顽强的求生能力,一直用自己坚毅的努力和辛勤的劳作来争取自己生活的权利。可见,祥林嫂集中了劳动妇女优秀的品质,是一个“好女人”,是封建社会劳动妇女的典型代表。 但是,在旧中国的黑暗社会中,好人并不能过上好日子。毛泽东同志曾经指出 :“政权、族权、神权、夫权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索” 。祥林嫂这位农村劳动妇女正是受到这四条绳索的多重绞杀,虽具有传统女性的种种优点,但却无法把握自己的命运。婚姻是封建社会决定女性命运的关键,也是“四条绳索”束缚女性的集中体现。婚姻并未给祥林嫂带来什么幸福,而是使她一步一步走向痛苦的深渊。 祥林嫂,一个旧中国最好的女人,亦是一个最苦的女人,有着最悲惨的命运! “要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出它的眼睛。”

找眼睛,看特点1、初到鲁镇顺着眼安分、善良2、再到鲁镇顺着眼,

眼角带着泪痕再受打击,内心痛苦3、讲阿毛故事直着眼,瞪着眼精神有些麻木4、捐门槛分外有神又有希望5、不让祝福失神再受打击6、行乞眼珠间或一轮麻木、活僵尸7、问有无灵魂忽然发光一丝希望祥林嫂,又是一个最苦的女人!一、初到鲁镇

“白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪约二十六七,脸色青黄……”

——一身重孝,一个深受生活折磨的凄苦的寡妇形象;

“丈夫比她小十岁”——封建婚姻的牺牲品;

绑架逼嫁——野蛮的封建婚姻;

祥林嫂第一次婚姻是受族权的支配。她的丈夫比她小十岁,还是一个十五、六岁的孩子,婆婆只不过把她当劳动力使用。祥林嫂在夫家勤奋劳作,只求生存,并无其它的愿望。后来丈夫死了,她为逃脱被卖掉的厄运来到鲁四老爷家做帮工,想凭自己的劳动继续争取起码的生活权利。

为此,她拼命地干活,“人们都说鲁四老爷家里雇着了女工,实在比勤快的男人还勤快。到年底,扫尘,洗地,杀鸡,宰鹅,彻夜的煮福礼,全是一个人担当,竟没有添短工。然而她反满足,口角边渐渐有了笑影,脸上也白胖了。” 不难看出,这种“满足”的本身,是饱含着苦痛和辛酸,是充满着悲剧性的,在这“暂却做稳了奴隶的时代”,假如真能长此下去,对她也许算是“福份”了。然而,“好景”不长,一次又一次的摧残接踵而至。祥林嫂被前夫家的人捆绑回去卖到深山野坳,再嫁给贺老六。 二、二到鲁镇

白头绳——再嫁再寡,夫死子亡;

乌裙,蓝夹袄 ,月白背心——生活依旧;

脸色青黄,消失血色——再受打击,形容枯槁;

顺着眼,眼角带些泪痕,眼光已无先前那样精神了

——目光呆滞,饱含无限辛酸; 封建礼教认为寡妇再嫁是一种耻辱和罪恶 ;但同一个社会,宗法制度却反其道而行之,强迫祥林嫂去陷入这种身心蒙难的处境。再婚后的新生活,曾闪现出瞬息的幸福之光。“生了一个孩子”,“母亲也胖,儿子也胖”,“男人有的是力气,会做活”。谁知天有不测风云。更大的不幸从天而降,并且祸不单行一一先是“伤寒”夺去了年纪轻轻的丈夫,后又被狼吃掉了心爱的儿子,接着,堂伯落井下石,利用族权收走了房屋,将孤苦伶仃的祥林嫂赶出家门。

在这种情况下,祥林嫂只好再次来到鲁四老爷家当女佣。丧夫失子的哀伤,对她来说己经是够难承担的了,孰料竟由此招致了数倍于丧夫失子悲痛的折磨和伤害 ! 三、被赶出鲁家后,沦落为乞:

头发全白,长相与年龄不相称,脸上瘦削不堪,黄中带黑——衰老不堪;

消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的

——精神已经完全麻木;

眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物——仅是一具行尸走肉,一具活僵尸。

由“人”变成了“活物”……

细节描写 她一手提着竹篮,内中一个破碗,空的;一手拄着一只比她更长的竹竿,下端开了裂:她分明已经纯乎是一个乞丐了。聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意……

第二次出现在鲁镇的祥林嫂象过去一样的辛勤劳作,仍然幻想以此换取最低的生存权利。

然而,由于受尽种种折磨,身体己大不如前,“手脚己没有先前灵活”,“记性也坏得多”。鲁四老爷却给无辜的祥林嫂扣一个“败坏风俗”的罪名,利用神权来残害她,祭祀时不准她沾手,剥夺了她在当时社会做人的基本尊严,成为下层苦难群众中的“最低等的人”。 鲁四太太也己经对她“不满”。祥林嫂心灵横遭摧残,还有更甚于此的,那就是柳妈所讲的地狱里的灾难,阴司鬼神对她的威胁 !活着不得幸福,死后也不得平安 ;活着如同罪人,死后也不能成个“完身鬼”。 尽管她也一再努力企图“赎罪”,用自己的全部劳动所得,流着辛酸的眼泪“求捐门槛”,任凭千人踏、万人跨,以赎一世之“罪”。可是,受到了神权愚弄,这最后的一丝希望之光也毁灭了。这个可怜的不幸的劳苦妇女,在被鲁家驱逐后,流落街头,乞食无门,在朱门大户人狂兽嚎的“祝福”声中,带着一世的辛酸告别了人间,年仅三十出头。祥林嫂悲惨而短暂的一生,充分暴露出封建“四大绳索”对劳动妇女虐杀的反动本质。 环境描写,亦在暗示祥林嫂悲惨的命运! 1、祥林嫂失去小丈夫:春天

2、祥林嫂失去贺老六:春天、伤寒病

3、祥林嫂失去儿子阿毛:春末、狼

4、祥林嫂惨死:在冬天即将结束春天将至 时的祝福晚上

祥林嫂是一个没有春天或者说不能有春天的女人,即她是一个没有希望,或者说不能有希望的女人……

祥林嫂,一个最好的女人,亦是一个最苦的女人!最终死在了雪地里……讨论:祥林嫂之死?谁是凶手?鲁四老爷?

因为他剥削了祥林嫂……

祥林嫂之婆?

因为她拐卖了祥林嫂…..

柳妈?

因为她的“地狱之说”加重了祥林嫂的精神负担……

“我”?

因为“我”的无能,导致了祥林嫂的死亡…… 祥林嫂生活旧中国一个贫穷落后的小镇——鲁镇,鲁镇是旧中国农村的缩影,压在祥林嫂头上的,首先是地主鲁四老爷,鲁四老爷作为鲁镇的知识分子,代表着鲁镇的思想文化状态,鲁镇有一个风俗,就是在除夕之夜,向福神祭祀,以祈求来年的好运气,所以鲁四老爷最重大的事情,就是祭祀,当他第一次见到祥林嫂头上扎着白头绳时,即“皱一皱眉”,说明鲁四老爷在讨厌祥林嫂是个寡妇,后来祥林嫂再寡,又来到鲁家时,鲁四老爷暗中告诫四婶,这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗,用她帮忙还可以,祭祀可用不着她沾手,否则,不干不净,祖宗是不吃的,一直到祥林嫂死后,还大骂她不早不迟,偏偏要在这个时候,这就可见是一个谬种了……

鲁四老爷在精神上摧残了祥林嫂,他对祥林嫂的迫害,大都是他授意或得到默许的,那么鲁四老爷对祥林嫂的精神摧残,是不是导致祥林嫂死亡的最终原因呢?鲁四老爷是凶手吗? 鲁四老爷就是封建地主阶级的代表人物,是封建礼教的化身。祥林嫂第一次到鲁家,鲁四爷见了就“皱了皱眉”,“讨厌她是一寡妇”,但是见她手脚壮大,劳动力强,还是默认 鲁四太太留下她。这就暴露了封建地主阶级的贪婪和虚伪。当知道祥林嫂的婆家来抢人时,鲁四老爷站在维护封建家长制的立场上,认为“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢”。后来虽然说了句“可恶”,那只是因为不打招呼把人抢走,有伤鲁府的体面。

祥林嫂第二次到鲁家帮工,鲁四老爷又“照例皱过眉”,后来之所以还是留下了她,决不是发了善心,而是“鉴于向来雇佣女工之难”,舍不得放弃这个廉价的劳动力。 这件事把这个人物卑鄙肮脏的灵魂进一步暴露了出来。对于祥林嫂他一方面用繁重的劳动奴役她,一方面又用礼教的软刀子从精神上迫害她。他暗中告诫 鲁四太太,祭祀时不准祥林嫂沾手,“否则,不干不净,祖宗是不吃的”。这在当时的社会环境中,无疑在精神上宣判了祥林嫂的死刑。等看到从祥林嫂身上再也榨不出一滴油时,就不如一条狗般地将她赶出鲁家大院。当他听到祥林嫂惨死的消息时非但无半点怜悯之情,反而恶狠狠地骂她 :“是一个谬种 !”

到此,这个封建礼教之徒的狰狞面目就彻底暴露无遗。祥林嫂的死,是对鲁四老爷丑恶灵魂的鞭挞,是对吃人的封建制度的强烈控拆 ! 祥林嫂的婆婆是凶手吗? 祥林嫂的婆婆是封建家长制的代表人物。“那女人虽是山里人模样,然而应酬很从容,说话也能干。”她虽然生活在靠“打柴为生”的“小户人家”,但却死抱着“族权、夫权”,成为高踞儿媳之上的封建家长。祥林嫂的命运悲剧是这个圆滑的女人直接导演的。无论是祥林嫂的娶来、绑回、再嫁,都是她亲手安排的。

她不仅取走了祥林嫂第一次做工的工钱,还把守寡的儿媳当作“商品”换钱去给小儿子娶老婆,并从中赚钱。其毒辣和贪婪令人发指 !这说明封建家长制对劳动妇女的压榨是多么深重 ! 柳妈是凶手吗? 柳妈虽然地位同祥林嫂差不多,属于下层劳动群众,但她是个受神权思想和宗教迷信毒害很深的“善女人”。她对祥林嫂在抗婚撞案的反抗之举中留下的“疤”进行嘲讽,有意挑逗人家的疼处,并讲阴司的故事给祥林嫂听,使祥林嫂恐惧不安、彻底绝望。这无论是否有意的说教,还是做了封建宗教迷信和神权观念的传声简,都是把祥林嫂推向了死亡深渊的无形的一掌。

这说明封建社会的“善女人”有不善的一面,深受封建思想和宗教迷信毒害的下层劳动人民有时会成为迫害自己同类的帮凶。 鲁镇上的人们是凶手吗?鲁镇上的人们起初对祥林嫂的悲惨遭遇有所同情,“男人听到这里,往往敛起笑容,没趣地走了开去 ;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还需要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事”。而当他们听厌了祥林嫂的不幸故事,从她身上得不到新的“满足”时,便用“又尖又冷”的声调和语言奚落她。

封建思想的腐蚀,使他们失去了同情心,变得麻木、冷漠。短工的一句“还不是穷死”的道出了人们对祥林嫂的轻蔑和冷漠。 “祥林嫂,听说你的儿子。” “嗨,我真傻。我单知道下雪后,野兽在山坳里没有东西吃,会到村里头来,我不知道春天也会有,我找来找去都没有,到后来才找着了一只鞋。” 祥林嫂一开始讲的时候,哎呀,我真傻,一开始讲的时候,人们听得有意思,有味道,后来,就听烦了,不要听了。祥林嫂一说人们就跑了,后来又找到一个新的节目,发现她额头上的伤疤,这个伤疤跟她的第二次婚姻有关系,又来勾引她讲这个伤疤。在这里,鲁迅写出了人与人之间真实的关系。人与人之间好像互相关心,在一块儿洗衣服,一块儿淘米,一块儿洗菜,谈谈你们家,谈谈我们家,好像挺亲密。但在内心深处,却有这样一种可怕的意识,就是把别人的悲惨命运当节目来看,赏玩别人的苦痛。小说中的“我”是凶手吗? 小说中有一个叙事者“我”, “我”回到故乡,遇到了祥林嫂,这里边有一段很重要,就是祥林嫂问“我”灵魂问题的时候,“我”的回答,这一段很重要。

“我”这个人物,是一个知识分子,是一个经过“五四”洗礼,身上带着德先生、赛先生的,要改变天下的,这样的一个知识分子,可是遇到祥林嫂之后,我们看看结果是什么?我们就知道小说的寓意何在 ? 祥林嫂说:“你回来了?”她先这样问。 “是的。”祥林嫂又说“这正好,你是识字的,又是出门人,见识得多,我正要问你一件事。”她那没有精采的眼睛忽然发光了。我万料不到,他却说出这样的话来,诧异地站着。“就是—”她走进两步,放低了声音,极秘密似的切切地说,“一个人死了之后,究竟有没有魂灵。” 我很悚然,一见她的眼盯着我的,背上就糟了芒刺一般…… 对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的。但在此刻,怎样回答她好呢?我在极短期的踌躇中,想,这里的人照例相信鬼。 然而她,却疑惑了,—或者不如说希望:希望其有,又希望其无……人何必增添末路的人的苦恼,为她起见,不如说有罢。 我们看这样一个问题,鲁迅是这样犹豫来,犹豫去,不知道怎么回答才好,最后想到这一点,他才说: “也许有罢,—我想。”我于是吞吞吐吐地说。 祥林嫂接着就说,“那么,也就有地狱了?” “啊!地狱?”我很吃惊,只得支梧着。 “地狱?—论理,就该也有。—然而也未必,……谁来管这等事……” “那么,死掉的一家的人,都能见面的?”祥林嫂不断地追问。 我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来, “那是,……实在,我说不清……其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。” 这个知识分子,就迅速地逃跑了,逃回到鲁四老爷的家中…… 这个“我”,就是代表着想启蒙人民的所谓现代知识分子。但是当他遇到劳动人民真正问题的时候,他不能给她解决,他只有逃跑,但是好在这个“我”,是有自我反省能力的。他知道了自己的无能为力,他知道了自己解决不了祥林嫂的问题,所以他苦闷了,彷徨了。

在这里表现了鲁迅对启蒙者的自我审视。

鲁迅提出问题,你要启蒙人民,你凭什么启蒙,你怎么启蒙?到底怎么才能救祥林嫂,科学能救祥林嫂吗?迷信能救祥林嫂吗?所以这是一个《祝福》中的重大问题。 从鲁迅创作《祝福》这篇小说当中,可以看出鲁迅对社会现实的思考。祥林嫂还在遭受着不幸,中国社会的缩影——鲁镇,还处于黑暗之中,而作为资产阶级知识分子的“我”,面对这一切无能为力,只有妥协,逃避。 鲁迅的深刻之处,在于写出了同一阶级成员之间的隔膜,不仅是地主和劳动人民是隔膜的,知识分子跟地主是隔膜的,在鲁四老爷家,“我”跟“四叔”是隔膜的,最奇怪的是,祥林嫂跟柳妈也是隔膜的。这一点最厉害,从这一点我们才看出劳动人民翻身的困难,革命的困难! 凶手又是谁呢? 通过分析,我们发现鲁四老爷、祥林嫂之婆,柳妈、“我”都是凶手,又都不是直接的凶手,那么直接的凶手是谁呢? 要弄清这个问题,首先我们必须弄清祥林嫂的死因?祥林嫂的死因?1、客观原因:饥寒交迫

(漫天风雪)寒 (碗,空的、破的)饥

2、主要原因:祥林嫂已无容身之所,立锥之地

1、地主:鲁四老爷鄙视她,斥之为“谬种”;

鲁四婶嫌弃她,不准其祭祀;

2、资产阶级:“我”虽同情她,但不能帮助她;

3、无产阶级:短工鄙弃她;

柳妈嘲笑她,吓唬她;

鲁镇人把她的痛苦当成“看戏”……

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

祥林嫂是非死不可的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一样把她往死地里赶,是一样使她增加痛苦。

———丁玲 但实际上我们只找到杀人的“刀”,那只杀人的“幕后黑手”我们还未找到!

“幕后黑手”是谁呢?害死祥林嫂的幕后黑手! “吃人”的

封建礼教1、贞节饿死事小,失节事大从一而终2、秩序男尊女卑三纲五常3、三从妇女,服也4、祭祀三从四德5、迷信清白、圣洁鬼神、阴司、灵魂 从鲁四老爷、祥林嫂的婆婆、柳妈还有 “我”的行为,可以看出,他们对待祥林嫂在精神以及灵魂的态度——他们在精神上、灵魂上残酷地虐杀了祥林嫂,他们的行为都是自觉不自觉地受封建礼教的驱使,祥林嫂是封建思想的牺牲品,鲁镇上的人,包括鲁四老爷,也都是封建思想的牺牲品。

综上,得出结论:祥林嫂之死, 凶手是谁? 祥林嫂是 “吃人”的封建礼教给害死的! “人世的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”——许寿裳 《祝福》反映了当时中国文化的整体性问题,当时这个文化的整体,杀害了祥林嫂,而祥林嫂在这个整体中,她非死不可。而且祥林嫂的死,主要不是肉体上受到迫害,是灵魂!这是《祝福》的深刻之处! 我们追悼了过去的人,还要发愿:要自己和别人,都纯洁聪明勇猛向上。要除去虚伪的脸谱。要除去世上害己害人的昏迷和强暴。 我们追悼了过去的人,还要发愿:要除去于人生毫无意义的苦痛。要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。 我们还要发愿:要人类都受正当的幸福。

——鲁迅 《我之节烈观》 作品写祥林嫂一生的悲惨遭遇,那么题目为什么用《祝福》而不用《祥林嫂》呢?这有什么深意? 祥林嫂死时的惨象与天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的祝福”的气氛,形成鲜明的对比,深化了对旧社会杀人本质的揭露;同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

祈求“无限的幸福”的人们,在众神给予“无限幸福”的时刻,扼杀了一个没有任何幸福的弱女子。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首