甘肃省白银市靖远县第一中学2024-2025学年高二下学期期末语文试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省白银市靖远县第一中学2024-2025学年高二下学期期末语文试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 18.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

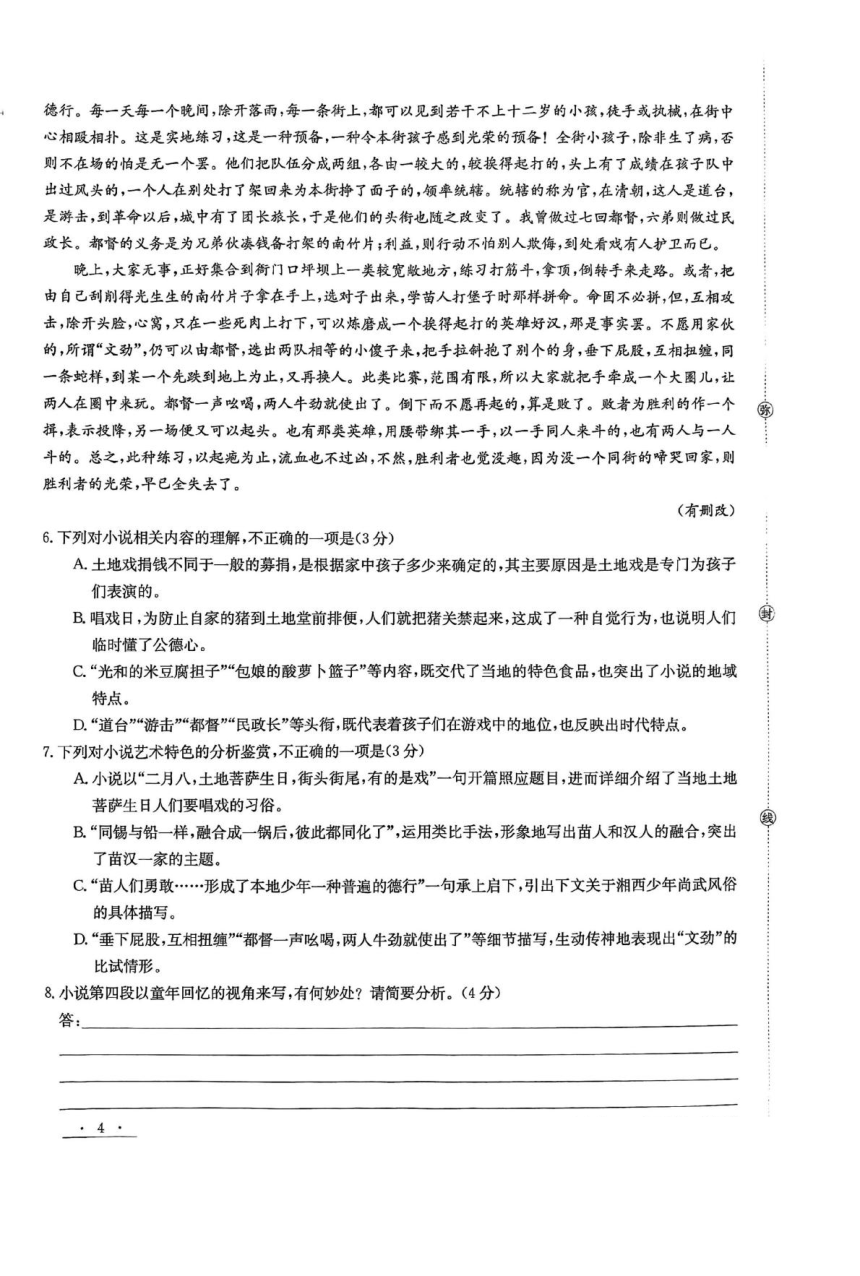

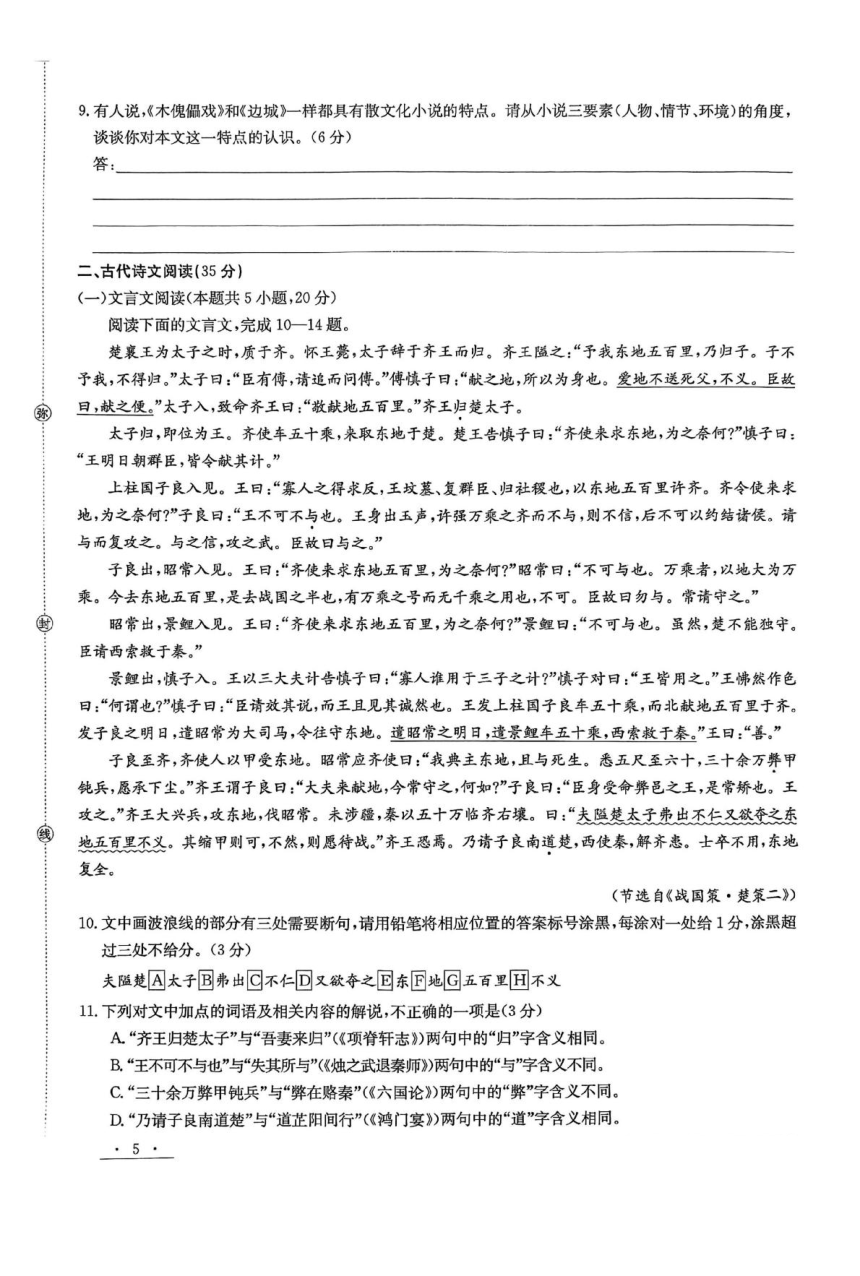

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-10 16:47:35 | ||

图片预览

文档简介

高二年级下学期期未考试模拟卷

语文试卷

(150分钟150分)

考试范围:高考全部内容

一、现代文阅读(35分)】

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1一5题。

材料一:

从近代美学观,点看,王国维所用名词似待商酌。他所谓“以我观物,故物皆着我之色彩”,就是“移情作

用”,“泪眼问花花不语”一例可证。移情作用是凝神注视、物我两忘的结果,叔本华所谓“消失自我”。所以王

氏所谓“有我之境”其实是“无我之境”(即忘我之境)。他的“无我之境”(以物观物,故不知何者为我,何者为

物),实例为“采菊东篱下,悠然见南山”“寒波淡淡起,白鸟悠悠下”,都是诗人在冷静中所回味出来的妙境(所

谓“于静中得之”),没有经过移情作用,所以实是“有我之境”。与其说“有我之境”与“无我之境”,似不如说

“超物之境”和“同物之境”,因为严格地说,诗在任何境界中都必须有我,都必须为自我性格、情趣和经验的返

照。“泪眼问花花不语”“徘徊花上月,空度可怜宵”,都是“同物之境”。“鸢飞戾天,鱼跃于渊”“兴阑啼鸟换,

坐久落花多”,都是“超物之境”。

王国维说:“古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳,”他认为

“有我之境”的品格比“无我之境”低,不过并没有说明此优于彼的理由。

英国文艺批评家罗斯金(Ruskir)与王氏主张相同。他批评起于移情作用的诗,说它是“情感的错觉”,以

为一流诗人都必能以理智控制情感,只有二流诗人才为情感所摇动,失去静观的理智,于是将“我的情感”误

置于外物,使外物呈现一种错误的面目。这也只是片面的真理。情感本身自有它的真实性,事物隔着情感的

屏障去窥透,自另现一种面目。诗的存在就根据这个基本事实。如依罗斯金所说,诗的真理必须同时是科学

的真理,这显然是与事实不符的。

依我们看,抽象地衡量诗的标准总不免有武断的毛病。“同物之境”和“超物之境”各有胜境,不宜一概论

优劣。比如陶潜诗“采菊东篱下,悠然见南山”为“超物之境”,“平畴交远风,良苗亦怀新”则为“同物之境”。

王维诗“渡头余落日,墟里上孤烟”为“超物之境”,“落日鸟边下,秋原人外闲”则为“同物之境”。它们各有妙

处,实不易品定高下。“超物之境”与“同物之境”亦各有深浅雅俗。同为“超物之境”,谢灵运的“林壑敛暝色,

云厦收夕霏”,似不如陶潜的“山气日夕佳,飞鸟相与还”,或是王绩的“树树皆秋色,山山唯落晖”。同是“同物

之境”,杜甫的“感时花溅泪,恨别乌惊心”,似不如陶潜的“平畴交远风,良苗亦怀新”,或是姜夔的“数峰清苦,

商略黄昏雨”。这两种不同的境界都可以有天机,也都可以有人巧。“同物之境”起于移情作用。移情作用为

原始民族与婴儿的心理特色,神话、宗教都是它的产物。论理,古代诗应多“同物之境”,而事实恰恰相反。在

欧洲,从19世纪起,诗中才多移情实例。中国诗在魏晋以前,移情实例极不易寻,到魏晋以后,它才逐渐多起

来,尤其是在词和律诗中。“同物之境”在古代之所以不多见,主要是因为古人不大注意自然本身,认为自然

只是做“比”“兴”用的,并不值得单独椭绘。我们可以说,“同物之境”不是古诗的特色。“同物之境”是和歌咏

自然的诗一齐起来的。“同物之境”日多,诗便从浑厚日趋尖新。诗从以自然本身为吟咏对象,到有“同物之

境”,实是一种大解放,我们不必因其“不古”而轻视它。

(摘编自朱光潜《诗论》)

语文试卷

(150分钟150分)

考试范围:高考全部内容

一、现代文阅读(35分)】

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1一5题。

材料一:

从近代美学观,点看,王国维所用名词似待商酌。他所谓“以我观物,故物皆着我之色彩”,就是“移情作

用”,“泪眼问花花不语”一例可证。移情作用是凝神注视、物我两忘的结果,叔本华所谓“消失自我”。所以王

氏所谓“有我之境”其实是“无我之境”(即忘我之境)。他的“无我之境”(以物观物,故不知何者为我,何者为

物),实例为“采菊东篱下,悠然见南山”“寒波淡淡起,白鸟悠悠下”,都是诗人在冷静中所回味出来的妙境(所

谓“于静中得之”),没有经过移情作用,所以实是“有我之境”。与其说“有我之境”与“无我之境”,似不如说

“超物之境”和“同物之境”,因为严格地说,诗在任何境界中都必须有我,都必须为自我性格、情趣和经验的返

照。“泪眼问花花不语”“徘徊花上月,空度可怜宵”,都是“同物之境”。“鸢飞戾天,鱼跃于渊”“兴阑啼鸟换,

坐久落花多”,都是“超物之境”。

王国维说:“古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳,”他认为

“有我之境”的品格比“无我之境”低,不过并没有说明此优于彼的理由。

英国文艺批评家罗斯金(Ruskir)与王氏主张相同。他批评起于移情作用的诗,说它是“情感的错觉”,以

为一流诗人都必能以理智控制情感,只有二流诗人才为情感所摇动,失去静观的理智,于是将“我的情感”误

置于外物,使外物呈现一种错误的面目。这也只是片面的真理。情感本身自有它的真实性,事物隔着情感的

屏障去窥透,自另现一种面目。诗的存在就根据这个基本事实。如依罗斯金所说,诗的真理必须同时是科学

的真理,这显然是与事实不符的。

依我们看,抽象地衡量诗的标准总不免有武断的毛病。“同物之境”和“超物之境”各有胜境,不宜一概论

优劣。比如陶潜诗“采菊东篱下,悠然见南山”为“超物之境”,“平畴交远风,良苗亦怀新”则为“同物之境”。

王维诗“渡头余落日,墟里上孤烟”为“超物之境”,“落日鸟边下,秋原人外闲”则为“同物之境”。它们各有妙

处,实不易品定高下。“超物之境”与“同物之境”亦各有深浅雅俗。同为“超物之境”,谢灵运的“林壑敛暝色,

云厦收夕霏”,似不如陶潜的“山气日夕佳,飞鸟相与还”,或是王绩的“树树皆秋色,山山唯落晖”。同是“同物

之境”,杜甫的“感时花溅泪,恨别乌惊心”,似不如陶潜的“平畴交远风,良苗亦怀新”,或是姜夔的“数峰清苦,

商略黄昏雨”。这两种不同的境界都可以有天机,也都可以有人巧。“同物之境”起于移情作用。移情作用为

原始民族与婴儿的心理特色,神话、宗教都是它的产物。论理,古代诗应多“同物之境”,而事实恰恰相反。在

欧洲,从19世纪起,诗中才多移情实例。中国诗在魏晋以前,移情实例极不易寻,到魏晋以后,它才逐渐多起

来,尤其是在词和律诗中。“同物之境”在古代之所以不多见,主要是因为古人不大注意自然本身,认为自然

只是做“比”“兴”用的,并不值得单独椭绘。我们可以说,“同物之境”不是古诗的特色。“同物之境”是和歌咏

自然的诗一齐起来的。“同物之境”日多,诗便从浑厚日趋尖新。诗从以自然本身为吟咏对象,到有“同物之

境”,实是一种大解放,我们不必因其“不古”而轻视它。

(摘编自朱光潜《诗论》)

同课章节目录