2016春高中新人教版语文(选修《中国文化经典研读》)教学课件:第9课《日知录》三则 (共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中新人教版语文(选修《中国文化经典研读》)教学课件:第9课《日知录》三则 (共54张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 902.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-07 21:46:00 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。导入新课“天下兴亡,匹夫有责!”这一名言影响了一代又一代的仁人志士。???这话谁说的?(梁启超)出自哪???保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣!”:(清末维新运动领袖梁启超将顾炎武这段话,归纳成八个字:天下兴亡,匹夫有责)??顾炎武认为,朝代的更替是君与臣统治阶层的事,国对他们而言,代表着君臣权力与地位,以及对财富分配的规则。?保天下,保的是一个民族生存的权力,以及民族文化伦理的延续,那是民族中每一个布衣匹夫的权力和责任。???

《日知录》是顾炎武从青年时代开始积累资料,花了30多年心血完成的读书笔记。?集中反映了顾炎武的学术思想,今天,我们一起走进这部伟大的作品,去领略其中的真味。?——顾炎武日 知 录一、知识与能力?

1、理解文中的重点词语及句子的含义。?

2、学习《〈日知录〉三则〉》,了解顾炎武“文须有益于天下”、著述贵独创、立身贵务实等思想,体会其“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。?

二、过程与方法?

1、熟读课文,了解课文大意。?

2、以提问的方式让学生对具体内容的理解。?

三、情感态度与价值观?

1、让学术联系社会现实或自己的学习经验,吸收本单元课文阐述的治学方法和表现出的论辩艺术,作一些社会调查或问题探究,切实提高议论文的写作能力。?

2、通过作者关于作文、做人的论述,让学生体会“经世致用”思想。?教学重点:体会作者的观点和思想方法。?学习目标重难点:1、?字词积累,词句翻译。?

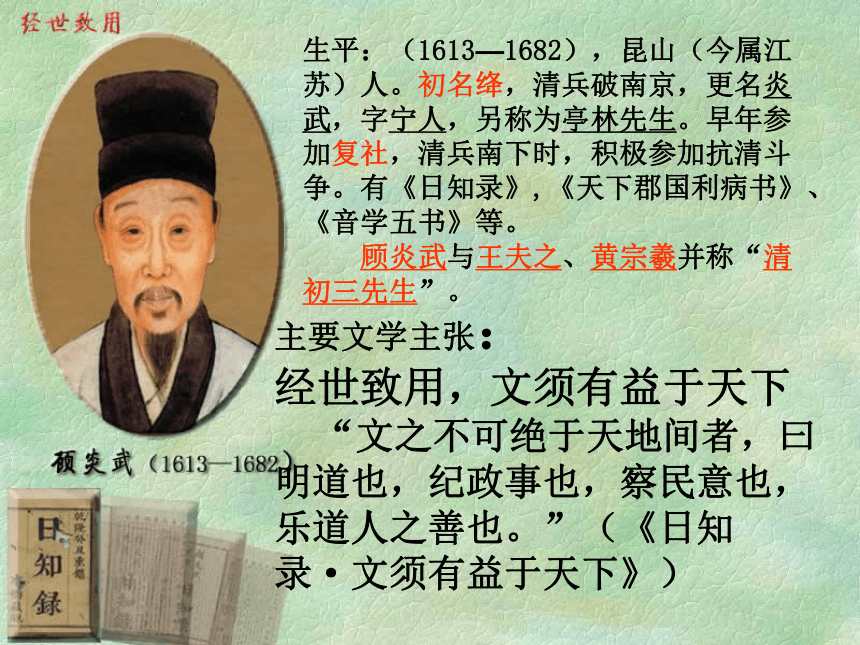

2、?体会“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。 有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。” ——《日知录·卷十三·正始》顾炎武生平:(1613—1682),昆山(今属江苏)人。初名绛,清兵破南京,更名炎武,字宁人,另称为亭林先生。早年参加复社,清兵南下时,积极参加抗清斗争。有《日知录》,《天下郡国利病书》、《音学五书》等。

顾炎武与王夫之、黄宗羲并称“清初三先生”。主要文学主张:

经世致用,文须有益于天下

“文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民意也,乐道人之善也。”(《日知录·文须有益于天下》)

滑稽( ) 围剿( )

奸佞( ) 庶( )民 命途多舛( ) 菑( )

畲( )族 装潢( )

潦( )水 衣裾( )

摭( )谈 剿( )袭检查预习-字音滑稽(jī) 围剿(jiǎo)

奸佞(nìng) 庶(shù)民 命途多舛(chuǎn) 菑(zī)

畲(shē)族 装潢(huáng)

潦(lǎo)水 衣裾(jū)

摭(zhí)谈 剿(chāo)袭检查预习-字音翻译下列语句(1)文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。

(2)所以然者,其视成书太易,而急于求名故也

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理、记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。 之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求名声的缘故啊。

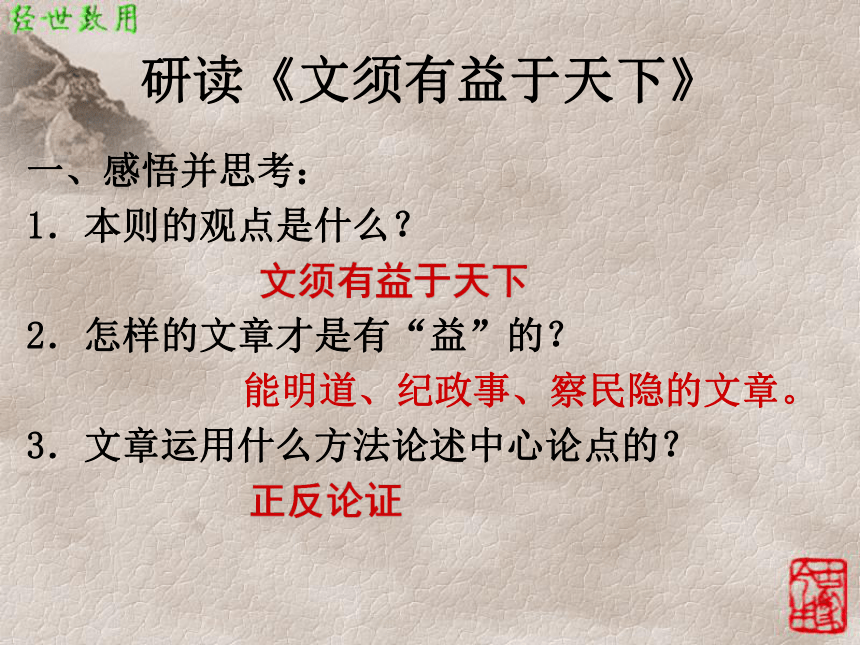

检查预习-字义研读《文须有益于天下》一、感悟并思考:

1.本则的观点是什么?

文须有益于天下

2.怎样的文章才是有“益”的?

能明道、纪政事、察民隐的文章。

3.文章运用什么方法论述中心论点的?

正反论证内容小结:益损明道纪政察民道善怪力

乱神无稽剿袭谀佞正反论证文须有益于天下主张作文要有益于天下研读《著书之难》一、默读并感悟

二、思考:

1.著书之难,难在哪里?作者强调著书之难的真实用意是什么?

2.作者推崇的著书原则是什么?

3、举《资治通鉴》《文献通考》的例子有何用意?带着问题读: 著书之难,难在何处?强调著书之难的真实用意是什么?

作者推崇的著书原则是什么? 著书难在自成一家之言。

纵议“著书之难”意在强调“著述贵创新”的观点。内容探讨 古人之所未及就,后世之所不可无。 为什么要引用《资治通鉴》《文献通考》为例? 引用古例借以与当代著书态度形成鲜明对比。内容探讨著书之难

主要论证的方法是什么?

事例论证、对比论证。内容小结难自成一家古人今人所未及

不可无力而能传速而不传对比创新 著书要遵循古人之所未及就,后世之所不可无的原则

著述贵创新

著书要自成一家之言 如何理解“经世致用”?文章是如何体现的?讨论探究: 怎样看待当下盛行的网络小说? 网络小说的存在有其合理性。

网络小说大部分都是“一次性阅读”,真正的经典并不多,留下深刻印象的也极少。

读网络小说不需要太多的思考,就是一种消遣、一种娱乐。

科学精神和人文精神的养成,仍需要在经典的东西里面去找。

我们更需要读一些经典文学来充实自己,提高自己。课后作业: 研读《文人之多》,探究文章如何体现作者“经世致用”思想的。研读《文人之多》思考:1.作者认为唐宋以来文人太多了吗?

2.作者是如何批判那些“自命为文人者”的?作者心中的文人应该有什么标准?

3.引用刘挚、扬子云、黄鲁直的话是为了说明什么?

4.最后引用《宋史》中的记载,表明了什么? 唐、宋以后,文人何其多啊!固然有不懂经学,不通古今,而自以为是文人的啊。韩愈《符读书城南》有诗句说:“文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”而宋朝的刘挚训诫子孙,常说:“读书人应当以器量见识为先,一旦有了‘文人’的称号,这个人就没有值得称赏的地方了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的文人之多 翻译“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖掖后学,所以华而不实。”本朝嘉靖年间以来,也有这样的风气。而陆深记载的刘健告诫庶吉士们的话,李梦阳对此大为不平。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能滋润身心,政事可以惠及百姓。文人之多 翻译 《文人之多》表明了作者的什么观点?作者认为,作为文人,不可或缺的条件是什么?(用原文作答) 要做真正意义上的文人,就应该识经术,通古今之变,成一家之言,还要经世致用。

文人不可或缺的条件是“识经术,通古今”。内容探讨文人之多 论述的问题是什么?

文人之多。

主要论证的方法是什么?

引用论证阅读第三则,讨论思考内容探讨 起笔以感叹开端,直揭主题,融入了强烈的情感:“唐、宋以下,何文人之多也!”这一开头,多少会让人觉得有些莫明其妙:“文人之多”有什么不好?为什么单说“唐宋以下”?再往下读,就会明白作者的本意。他说“文人之多”,是因为有些“不识经术,不通古今”的人,滥竽充数,“自命为文人”。显然,在作者心目中,“文人”这一称呼是有其特定意义的,作为“文人”,不可或缺的条件就是“识经术”“通古今”。作者用苛刻的眼光审视“唐、宋以下”的元明清时代,即对于他来讲的“近现代”,表明了他关心社会现实的精神,也表现出他尊古复古的思想。 内容探讨 议论过后,作者接连引用古人诗文话语,反复申述上面的意思。首先引用的是韩愈的《符读书城南》诗。这是一首家庭版“劝学诗”,是韩愈写给他儿子韩昶的。大意在于论说学习的重要性。小孩稚幼之时,嬉戏玩耍,看不出差别。长大以后,或龙或猪,高下不一,取决于“学与不学”,“人之能为人,由腹有诗书”。本文引用的几句,意义相对独立,强调“经训”是学问之根本,博古通今为治学之基石,舍此不但学问做不成,而且还可能在安身立命上陷于困境。文章是浮华空虚的,经术是切实有用的,这是顾炎武引诗借以传达的主要意思。 内容探讨 引完韩诗,作者未即作评论,又引宋人刘挚训示子孙的话,作进一步申述。行文至此,作者又跳出文面,慷慨激昂,直言“以文人名于世”的无足轻重,把议论推向高潮。刘、顾二人如此崇尚经术,重视器量见识,轻蔑文采华章,和他们经世致用的思想是分不开的,虽然不免偏激,但也切中流弊。内容探讨 接下来,作者又引述西汉扬雄和宋代黄庭坚的话,继续说明务实与尚华的关系。扬雄的话以草木为喻,对别人赏其文辞(辞赋作品)不赏其义理(学术著作)痛心疾首;黄庭坚的话更是直截了当地指出以文才的高低作为提拔奖掖后生的标准,是鼓励助长了华而不实的社会风气。这种风气,到了顾炎武的时代仍有延续,无助于国计民生,只增加浮饰虚华,是很可悲的。为了说明这一点,作者引用本朝掌故,不无痛心地指出“嘉靖以来,亦有此风”。下面的文字,涉及了当时的三个人物。他认为,作诗就是作到李白、杜甫的地步,也无济于世,李杜不过是两个醉汉。

内容探讨 最后一段,引用《宋史》欧阳修本传中的话,再次表明顾炎武崇尚实用的思想。欧阳修对政事的关心,也可看做他对“文章止于润身,政事可以及物”观念的践行。

? 这一则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥、世风浮华表示了极大的忧虑,作者的话虽不多,却融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。小结:这则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥,世风浮华表示了极大的忧虑,作者融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。(当时文人的思想观念出了问题,要端正创作态度)

多不识经术

不通古今韩愈

刘挚

扬雄

黄鲁直为学要通古今之变,要经世致用文人不足贵浙东学术章学诚文化背景

顾炎武提倡经世致用之学,强调把“六经之旨”和“当世之务”结合起来考察,鉴古知今,以探索未来社会发展之路。可是清代学术后来的发展,没有遵循他的路途前进。乾隆嘉庆时期,被称为清王朝的“盛世”,而“乾嘉学派”又成为这一盛世在学术文化上的点缀。“乾嘉学派”打着研究经典的旗帜,却漠不关心“当世之务”。究其根本,还是清王朝大兴文字狱、实行文化专制主义的结果。 清初以来接连不断的文字狱,通过杀戮 和流放来禁锢人们的思想,迫使知识分子不敢再有独立的思考,甚至不敢谈论“清风明月”,噤若寒蝉,不得不放弃经世致用的理念,割断学术与政治的纽带,一头钻到故纸堆里,做起了考证的学问。清朝统治者在高压的同时,又采取怀柔政策,通过修史、编书(《古今图书集成》及《四库全书》)等手段,网罗“人才”,“净化”典籍,就更加助长了考据之风。一些理学的末流仍然空谈天人性命,比顾炎武描述的情状还要坏。章学诚的《文史通义》,就是想纠正当时的这两种学风而创作的。字实斋,浙江会稽人。他出生于中小地主家庭,少时多病,家道衰落,反应也很迟钝,背诵能力很差,却对史书情有独钟。他率真自得,学问“不合时好”,不肯作时文讨好考官,自22岁至30岁,四次去北京参加科举考试都榜上无名,穷困潦倒,靠给人家编写地方志为生。然而在精神上他却是昂扬向上的,“意气落落,不可一世”,节衣缩食,把省下来的钱都用来买书,用了三年时间购齐23部历代正史。41岁时,他终于考中进士,却无意于仕途,不去求一官半职,仍以编写地方志为业,同时潜心史学著述,直到生命终结。 章学诚的史学理论著作,中年起笔,历时近30年,直到逝世尚未完成。他写作此书,意在阐明史学的意义,论述史学的重要性。他明确提出了“六经皆史也”的观点,并多次反复论述,公然剥去“六经”神圣的外衣,把它当做古史来考察,还经书以本来面目,扩大了历史研究领域,对空谈性命的宋学和繁琐考证的汉学都是一种有力的冲击。提倡“经世致用”,是贯串《文史通义》的主要思想。章学诚认为,学问文章要经世致用,道理就像五谷可以充饥,药石可以疗病一样简单明了。 《文史通义》 作者逝世前一年写成的文章。当时,他体弱病沉,眼睛失明,生活非常艰难。本文是《文史通义》中很有分量的一篇,凝聚了作者一生的学术思考。《浙东学术》疏通课文 天人性命之学,不可以空言讲也。故司马迁本董氏天人性命之说,而为经世之书。儒者欲尊德性.而空言义理以为功,此宋学之所以见讥于大雅也。

研究天与人、性与命的学问,不可用抽象的言辞来讲啊。所以司马迁本着董仲舒的天人性命之说,写出了有益于治国安邦的著作。儒者想尊崇人的天赋禀性,却又抽象地谈论义理来作为(治学的)功绩,这就是宋明理学被才德高尚的人所讥讽的原因啊夫子曰:“我欲托之空言,不如见诸行事之深切著明也。”此《春秋》之所以经世也。圣如孔子,言为天铎duó,犹且不以空言制胜,况他人乎?故善言天人性命,未有不切于人事者。

孔子说:“我要把思想托付于空洞的理论,倒不如在叙述具体历史事件中体现出来深切彰显啊。”这就是《春秋》为什么可以有助于治国的缘故啊。圣明像孔子,言语代天行教化,尚且不以空洞的话取胜,何况别人呢?所以善于说天与人、性与命,没有不切合于社会现实的。三代学术,知有史而不知有经,切人事也;后人贵经术,以其即三代之史耳;近儒谈经,似于人事之外,别有所谓义理矣。浙东之学,言性命者必究于史,此其所以卓也。

夏商周三代的学术,只知道有史学而不知道有经学,是因为它切合社会现实啊;后人看重经术,(也)因为它就是三代的历史啊;近代儒者谈论经学,好像在社会生活之外,另有所谓的义理啊。浙东学术,谈论性与命的必考究于历史,这是它卓然自立的原因啊。 朱陆异同,干戈门户,千古桎梏zhìgù之府,亦千古荆棘jīng jí之林也。究其所以纷纶,则惟腾空言而不切于人事耳。

朱熹和陆九渊持议不同,为门户之见大加攻伐,(他们的争论)是多年以来束缚人们思想的所在,也是多年以来(阻碍)学术的荆棘林啊。推究他们争论的缘故,是因为他们只是空话沸腾而不切合世事罢了。知史学之本于《春秋》,知《春秋》之将以经世,则知性命无可空言,而讲学者必有事事,不特无门户可持,亦且无以持门户矣。

明了史学本于《春秋》,明了《春秋》是可以用来治理国家的,就应该知道性与命的学问不能空说,而谈论学问的人一定要有实事可做,不但是没有门户之见可持,而且没有渠道持门户之见啊。浙东之学,虽源流不异,而所遇不同。故其见於世者,阳明得之为事功,蕺jí山得之为节义,梨洲得之为隐逸,万氏兄弟得之为经术史裁。

浙东学术,虽然源流是一样的,但因为他们的境遇不同,所以在现实中的表现(也不同),王阳明发挥它而立了功绩,刘宗周发挥它而成就了气节,黄宗羲发挥它而隐居不仕,万氏兄弟发挥它而治经著史。授受虽出于一,而面目迥殊,以其各有事事故也。彼不事所事,而但空言德性,空言问学,则黄茅白苇,极面目雷同,不得不殊门户,以为自见地耳,故惟陋儒则争门户也。

虽然同出于一个源头,而表现出来的形态却有很大差别,这是因为他们各自有事可做的缘故啊。那些不做应该做的事,而只是空论天赋禀性,空谈学问,(他们的学说)就像黄茅白苇,面目非常相像,不得不创立不同的门户,来表示自家的见解而已,所以只有浅陋的儒者才争门户之见啊。 或问:事功气节,果可与著述相提并论乎?曰:史学所以纪世,固非空言著述也。且如六经,同出于孔子,先儒以为其功莫大于《春秋》,正以切合当时人事耳。

可能有人说:功绩气节,真的可以和著述相提并论吗?回答说:史学之所以可以资治,(因为它)本来就不是空洞的著述啊。例如六经,同出自孔子之手,儒家先辈认为成就没有大过《春秋》的,正是因为它切合当时的社会现实啊。后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天,则吾不得而知之矣。学者不知斯义,不足言史学也。

后来的人说到著述的,舍弃今世而迷恋古代,舍弃社会现实而谈论性命天人,则是我不得而知的了。治学的人不懂得这个道理,不足以言史学啊。内容理解 第一段,作者首先从“天人性命之学”切入话题,以“不可以空言讲也”立论,由此展开全篇议论。

作者在本文中着意强调了是否空言、是否善言的问题,其总的观点是:善言者,即非空言,而是“切于人事者”。然后按照史的线索,逐一陈述:三代,没有“经”的概念,“六经皆史”,都关乎社会现实;后来,主要是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,人们重视内容理解儒家经典,也是从“三代之史”、可为当世之鉴方面来考虑的;近世,理学之末流,空言义理,不切人事,实际上成了无源之水,无本之木;浙东之学,虽然也谈论性命,但一定要考之于史,用之于世,所以卓然自立。 内容理解 第二段,作者认为,肇自朱熹、陆九渊的学术之争,到后世愈演愈烈,实在是治学的桎梏,学术的荆棘。究其根本,还是空言鼎沸,不食人间烟火之故。归根结底,著史是用以“经世”的,性命是不能空言的,如果治学之人能做实事,不空言,就不会有门户之见。内容理解 第三段,是补充论述。作者以一问一答的设问方式,通过对质疑的辩驳,进一步批判了“舍今而求古,舍人事而言性天”的风气,再次申明治学要“切合当时人事”的思想,充分表现了作者经世致用的治学思想。

《日知录》是顾炎武从青年时代开始积累资料,花了30多年心血完成的读书笔记。?集中反映了顾炎武的学术思想,今天,我们一起走进这部伟大的作品,去领略其中的真味。?——顾炎武日 知 录一、知识与能力?

1、理解文中的重点词语及句子的含义。?

2、学习《〈日知录〉三则〉》,了解顾炎武“文须有益于天下”、著述贵独创、立身贵务实等思想,体会其“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。?

二、过程与方法?

1、熟读课文,了解课文大意。?

2、以提问的方式让学生对具体内容的理解。?

三、情感态度与价值观?

1、让学术联系社会现实或自己的学习经验,吸收本单元课文阐述的治学方法和表现出的论辩艺术,作一些社会调查或问题探究,切实提高议论文的写作能力。?

2、通过作者关于作文、做人的论述,让学生体会“经世致用”思想。?教学重点:体会作者的观点和思想方法。?学习目标重难点:1、?字词积累,词句翻译。?

2、?体会“经世致用”学术精神的历史意义和现实意义。 有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。” ——《日知录·卷十三·正始》顾炎武生平:(1613—1682),昆山(今属江苏)人。初名绛,清兵破南京,更名炎武,字宁人,另称为亭林先生。早年参加复社,清兵南下时,积极参加抗清斗争。有《日知录》,《天下郡国利病书》、《音学五书》等。

顾炎武与王夫之、黄宗羲并称“清初三先生”。主要文学主张:

经世致用,文须有益于天下

“文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民意也,乐道人之善也。”(《日知录·文须有益于天下》)

滑稽( ) 围剿( )

奸佞( ) 庶( )民 命途多舛( ) 菑( )

畲( )族 装潢( )

潦( )水 衣裾( )

摭( )谈 剿( )袭检查预习-字音滑稽(jī) 围剿(jiǎo)

奸佞(nìng) 庶(shù)民 命途多舛(chuǎn) 菑(zī)

畲(shē)族 装潢(huáng)

潦(lǎo)水 衣裾(jū)

摭(zhí)谈 剿(chāo)袭检查预习-字音翻译下列语句(1)文之不可绝于天地间者,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。

(2)所以然者,其视成书太易,而急于求名故也

文章不能在天地之间断绝,是因为它可以阐明道理、记述政事、体察百姓困苦、乐于称道别人的善行啊。 之所以这样,是因为他们把写书看得太容易,而急于追求名声的缘故啊。

检查预习-字义研读《文须有益于天下》一、感悟并思考:

1.本则的观点是什么?

文须有益于天下

2.怎样的文章才是有“益”的?

能明道、纪政事、察民隐的文章。

3.文章运用什么方法论述中心论点的?

正反论证内容小结:益损明道纪政察民道善怪力

乱神无稽剿袭谀佞正反论证文须有益于天下主张作文要有益于天下研读《著书之难》一、默读并感悟

二、思考:

1.著书之难,难在哪里?作者强调著书之难的真实用意是什么?

2.作者推崇的著书原则是什么?

3、举《资治通鉴》《文献通考》的例子有何用意?带着问题读: 著书之难,难在何处?强调著书之难的真实用意是什么?

作者推崇的著书原则是什么? 著书难在自成一家之言。

纵议“著书之难”意在强调“著述贵创新”的观点。内容探讨 古人之所未及就,后世之所不可无。 为什么要引用《资治通鉴》《文献通考》为例? 引用古例借以与当代著书态度形成鲜明对比。内容探讨著书之难

主要论证的方法是什么?

事例论证、对比论证。内容小结难自成一家古人今人所未及

不可无力而能传速而不传对比创新 著书要遵循古人之所未及就,后世之所不可无的原则

著述贵创新

著书要自成一家之言 如何理解“经世致用”?文章是如何体现的?讨论探究: 怎样看待当下盛行的网络小说? 网络小说的存在有其合理性。

网络小说大部分都是“一次性阅读”,真正的经典并不多,留下深刻印象的也极少。

读网络小说不需要太多的思考,就是一种消遣、一种娱乐。

科学精神和人文精神的养成,仍需要在经典的东西里面去找。

我们更需要读一些经典文学来充实自己,提高自己。课后作业: 研读《文人之多》,探究文章如何体现作者“经世致用”思想的。研读《文人之多》思考:1.作者认为唐宋以来文人太多了吗?

2.作者是如何批判那些“自命为文人者”的?作者心中的文人应该有什么标准?

3.引用刘挚、扬子云、黄鲁直的话是为了说明什么?

4.最后引用《宋史》中的记载,表明了什么? 唐、宋以后,文人何其多啊!固然有不懂经学,不通古今,而自以为是文人的啊。韩愈《符读书城南》有诗句说:“文章谁说不贵重,解说经义是根本。雨水横流无根源,早晨满地夕已尽。为人不通古与今,如同马牛披衣襟。行事立身陷不义,何能希望多名誉。”而宋朝的刘挚训诫子孙,常说:“读书人应当以器量见识为先,一旦有了‘文人’的称号,这个人就没有值得称赏的地方了。”如此来看以“文人”身分在世上出名,哪里值得称道呢!这就是扬雄所说的文人之多 翻译“拾取我的文辞而不研究我的义理”啊。黄庭坚说:“几十年来,先生君子只是用文章提拔奖掖后学,所以华而不实。”本朝嘉靖年间以来,也有这样的风气。而陆深记载的刘健告诫庶吉士们的话,李梦阳对此大为不平。

《宋史》说,欧阳修与学人晤谈,不曾涉及文章,只是谈吏政,认为文章只能滋润身心,政事可以惠及百姓。文人之多 翻译 《文人之多》表明了作者的什么观点?作者认为,作为文人,不可或缺的条件是什么?(用原文作答) 要做真正意义上的文人,就应该识经术,通古今之变,成一家之言,还要经世致用。

文人不可或缺的条件是“识经术,通古今”。内容探讨文人之多 论述的问题是什么?

文人之多。

主要论证的方法是什么?

引用论证阅读第三则,讨论思考内容探讨 起笔以感叹开端,直揭主题,融入了强烈的情感:“唐、宋以下,何文人之多也!”这一开头,多少会让人觉得有些莫明其妙:“文人之多”有什么不好?为什么单说“唐宋以下”?再往下读,就会明白作者的本意。他说“文人之多”,是因为有些“不识经术,不通古今”的人,滥竽充数,“自命为文人”。显然,在作者心目中,“文人”这一称呼是有其特定意义的,作为“文人”,不可或缺的条件就是“识经术”“通古今”。作者用苛刻的眼光审视“唐、宋以下”的元明清时代,即对于他来讲的“近现代”,表明了他关心社会现实的精神,也表现出他尊古复古的思想。 内容探讨 议论过后,作者接连引用古人诗文话语,反复申述上面的意思。首先引用的是韩愈的《符读书城南》诗。这是一首家庭版“劝学诗”,是韩愈写给他儿子韩昶的。大意在于论说学习的重要性。小孩稚幼之时,嬉戏玩耍,看不出差别。长大以后,或龙或猪,高下不一,取决于“学与不学”,“人之能为人,由腹有诗书”。本文引用的几句,意义相对独立,强调“经训”是学问之根本,博古通今为治学之基石,舍此不但学问做不成,而且还可能在安身立命上陷于困境。文章是浮华空虚的,经术是切实有用的,这是顾炎武引诗借以传达的主要意思。 内容探讨 引完韩诗,作者未即作评论,又引宋人刘挚训示子孙的话,作进一步申述。行文至此,作者又跳出文面,慷慨激昂,直言“以文人名于世”的无足轻重,把议论推向高潮。刘、顾二人如此崇尚经术,重视器量见识,轻蔑文采华章,和他们经世致用的思想是分不开的,虽然不免偏激,但也切中流弊。内容探讨 接下来,作者又引述西汉扬雄和宋代黄庭坚的话,继续说明务实与尚华的关系。扬雄的话以草木为喻,对别人赏其文辞(辞赋作品)不赏其义理(学术著作)痛心疾首;黄庭坚的话更是直截了当地指出以文才的高低作为提拔奖掖后生的标准,是鼓励助长了华而不实的社会风气。这种风气,到了顾炎武的时代仍有延续,无助于国计民生,只增加浮饰虚华,是很可悲的。为了说明这一点,作者引用本朝掌故,不无痛心地指出“嘉靖以来,亦有此风”。下面的文字,涉及了当时的三个人物。他认为,作诗就是作到李白、杜甫的地步,也无济于世,李杜不过是两个醉汉。

内容探讨 最后一段,引用《宋史》欧阳修本传中的话,再次表明顾炎武崇尚实用的思想。欧阳修对政事的关心,也可看做他对“文章止于润身,政事可以及物”观念的践行。

? 这一则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥、世风浮华表示了极大的忧虑,作者的话虽不多,却融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。小结:这则文字,引用古人论述,核以当时社会风气,对唐宋以下文人泛滥,世风浮华表示了极大的忧虑,作者融入了他对于立身处世的深沉思考,总归于为学要通古今之变,要经世致用。(当时文人的思想观念出了问题,要端正创作态度)

多不识经术

不通古今韩愈

刘挚

扬雄

黄鲁直为学要通古今之变,要经世致用文人不足贵浙东学术章学诚文化背景

顾炎武提倡经世致用之学,强调把“六经之旨”和“当世之务”结合起来考察,鉴古知今,以探索未来社会发展之路。可是清代学术后来的发展,没有遵循他的路途前进。乾隆嘉庆时期,被称为清王朝的“盛世”,而“乾嘉学派”又成为这一盛世在学术文化上的点缀。“乾嘉学派”打着研究经典的旗帜,却漠不关心“当世之务”。究其根本,还是清王朝大兴文字狱、实行文化专制主义的结果。 清初以来接连不断的文字狱,通过杀戮 和流放来禁锢人们的思想,迫使知识分子不敢再有独立的思考,甚至不敢谈论“清风明月”,噤若寒蝉,不得不放弃经世致用的理念,割断学术与政治的纽带,一头钻到故纸堆里,做起了考证的学问。清朝统治者在高压的同时,又采取怀柔政策,通过修史、编书(《古今图书集成》及《四库全书》)等手段,网罗“人才”,“净化”典籍,就更加助长了考据之风。一些理学的末流仍然空谈天人性命,比顾炎武描述的情状还要坏。章学诚的《文史通义》,就是想纠正当时的这两种学风而创作的。字实斋,浙江会稽人。他出生于中小地主家庭,少时多病,家道衰落,反应也很迟钝,背诵能力很差,却对史书情有独钟。他率真自得,学问“不合时好”,不肯作时文讨好考官,自22岁至30岁,四次去北京参加科举考试都榜上无名,穷困潦倒,靠给人家编写地方志为生。然而在精神上他却是昂扬向上的,“意气落落,不可一世”,节衣缩食,把省下来的钱都用来买书,用了三年时间购齐23部历代正史。41岁时,他终于考中进士,却无意于仕途,不去求一官半职,仍以编写地方志为业,同时潜心史学著述,直到生命终结。 章学诚的史学理论著作,中年起笔,历时近30年,直到逝世尚未完成。他写作此书,意在阐明史学的意义,论述史学的重要性。他明确提出了“六经皆史也”的观点,并多次反复论述,公然剥去“六经”神圣的外衣,把它当做古史来考察,还经书以本来面目,扩大了历史研究领域,对空谈性命的宋学和繁琐考证的汉学都是一种有力的冲击。提倡“经世致用”,是贯串《文史通义》的主要思想。章学诚认为,学问文章要经世致用,道理就像五谷可以充饥,药石可以疗病一样简单明了。 《文史通义》 作者逝世前一年写成的文章。当时,他体弱病沉,眼睛失明,生活非常艰难。本文是《文史通义》中很有分量的一篇,凝聚了作者一生的学术思考。《浙东学术》疏通课文 天人性命之学,不可以空言讲也。故司马迁本董氏天人性命之说,而为经世之书。儒者欲尊德性.而空言义理以为功,此宋学之所以见讥于大雅也。

研究天与人、性与命的学问,不可用抽象的言辞来讲啊。所以司马迁本着董仲舒的天人性命之说,写出了有益于治国安邦的著作。儒者想尊崇人的天赋禀性,却又抽象地谈论义理来作为(治学的)功绩,这就是宋明理学被才德高尚的人所讥讽的原因啊夫子曰:“我欲托之空言,不如见诸行事之深切著明也。”此《春秋》之所以经世也。圣如孔子,言为天铎duó,犹且不以空言制胜,况他人乎?故善言天人性命,未有不切于人事者。

孔子说:“我要把思想托付于空洞的理论,倒不如在叙述具体历史事件中体现出来深切彰显啊。”这就是《春秋》为什么可以有助于治国的缘故啊。圣明像孔子,言语代天行教化,尚且不以空洞的话取胜,何况别人呢?所以善于说天与人、性与命,没有不切合于社会现实的。三代学术,知有史而不知有经,切人事也;后人贵经术,以其即三代之史耳;近儒谈经,似于人事之外,别有所谓义理矣。浙东之学,言性命者必究于史,此其所以卓也。

夏商周三代的学术,只知道有史学而不知道有经学,是因为它切合社会现实啊;后人看重经术,(也)因为它就是三代的历史啊;近代儒者谈论经学,好像在社会生活之外,另有所谓的义理啊。浙东学术,谈论性与命的必考究于历史,这是它卓然自立的原因啊。 朱陆异同,干戈门户,千古桎梏zhìgù之府,亦千古荆棘jīng jí之林也。究其所以纷纶,则惟腾空言而不切于人事耳。

朱熹和陆九渊持议不同,为门户之见大加攻伐,(他们的争论)是多年以来束缚人们思想的所在,也是多年以来(阻碍)学术的荆棘林啊。推究他们争论的缘故,是因为他们只是空话沸腾而不切合世事罢了。知史学之本于《春秋》,知《春秋》之将以经世,则知性命无可空言,而讲学者必有事事,不特无门户可持,亦且无以持门户矣。

明了史学本于《春秋》,明了《春秋》是可以用来治理国家的,就应该知道性与命的学问不能空说,而谈论学问的人一定要有实事可做,不但是没有门户之见可持,而且没有渠道持门户之见啊。浙东之学,虽源流不异,而所遇不同。故其见於世者,阳明得之为事功,蕺jí山得之为节义,梨洲得之为隐逸,万氏兄弟得之为经术史裁。

浙东学术,虽然源流是一样的,但因为他们的境遇不同,所以在现实中的表现(也不同),王阳明发挥它而立了功绩,刘宗周发挥它而成就了气节,黄宗羲发挥它而隐居不仕,万氏兄弟发挥它而治经著史。授受虽出于一,而面目迥殊,以其各有事事故也。彼不事所事,而但空言德性,空言问学,则黄茅白苇,极面目雷同,不得不殊门户,以为自见地耳,故惟陋儒则争门户也。

虽然同出于一个源头,而表现出来的形态却有很大差别,这是因为他们各自有事可做的缘故啊。那些不做应该做的事,而只是空论天赋禀性,空谈学问,(他们的学说)就像黄茅白苇,面目非常相像,不得不创立不同的门户,来表示自家的见解而已,所以只有浅陋的儒者才争门户之见啊。 或问:事功气节,果可与著述相提并论乎?曰:史学所以纪世,固非空言著述也。且如六经,同出于孔子,先儒以为其功莫大于《春秋》,正以切合当时人事耳。

可能有人说:功绩气节,真的可以和著述相提并论吗?回答说:史学之所以可以资治,(因为它)本来就不是空洞的著述啊。例如六经,同出自孔子之手,儒家先辈认为成就没有大过《春秋》的,正是因为它切合当时的社会现实啊。后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天,则吾不得而知之矣。学者不知斯义,不足言史学也。

后来的人说到著述的,舍弃今世而迷恋古代,舍弃社会现实而谈论性命天人,则是我不得而知的了。治学的人不懂得这个道理,不足以言史学啊。内容理解 第一段,作者首先从“天人性命之学”切入话题,以“不可以空言讲也”立论,由此展开全篇议论。

作者在本文中着意强调了是否空言、是否善言的问题,其总的观点是:善言者,即非空言,而是“切于人事者”。然后按照史的线索,逐一陈述:三代,没有“经”的概念,“六经皆史”,都关乎社会现实;后来,主要是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,人们重视内容理解儒家经典,也是从“三代之史”、可为当世之鉴方面来考虑的;近世,理学之末流,空言义理,不切人事,实际上成了无源之水,无本之木;浙东之学,虽然也谈论性命,但一定要考之于史,用之于世,所以卓然自立。 内容理解 第二段,作者认为,肇自朱熹、陆九渊的学术之争,到后世愈演愈烈,实在是治学的桎梏,学术的荆棘。究其根本,还是空言鼎沸,不食人间烟火之故。归根结底,著史是用以“经世”的,性命是不能空言的,如果治学之人能做实事,不空言,就不会有门户之见。内容理解 第三段,是补充论述。作者以一问一答的设问方式,通过对质疑的辩驳,进一步批判了“舍今而求古,舍人事而言性天”的风气,再次申明治学要“切合当时人事”的思想,充分表现了作者经世致用的治学思想。

同课章节目录