统编版语文六年级下册第一单元《习作:家乡的风俗》课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册第一单元《习作:家乡的风俗》课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 63.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 22:03:52 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

《习作:家乡的风俗》

第一课时

学习目标

1.理解“风俗”的含义,初步了解自己家乡的风俗有哪些。

2.通过回顾本单元课文,明确思维导图的绘制方法。

3.学会运用思维导图,构建习作框架,能从不同的方面介绍自己家乡的风俗或记录一次自己参与风俗活动的经历。

一、理解主题,抓准中心

家乡的风俗

相沿积久而成的 、

{

节日风俗

生活风俗

风气

习惯

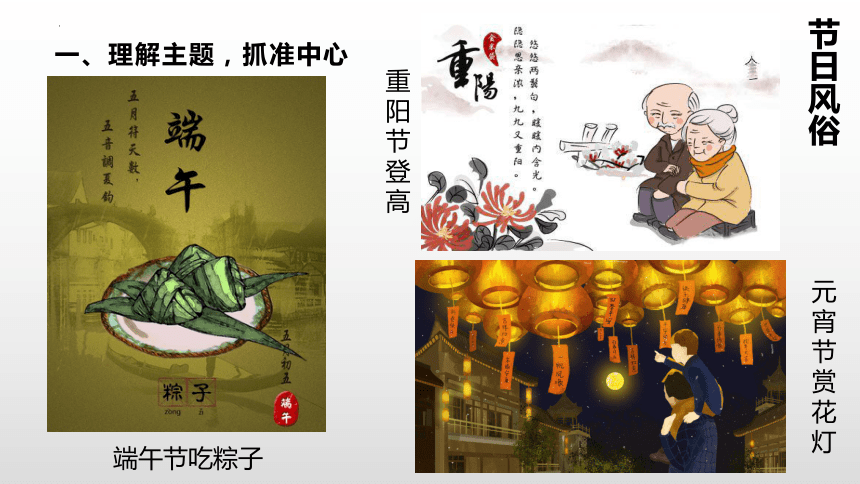

一、理解主题,抓准中心

节日风俗

端午节吃粽子

元宵节赏花灯

重阳节登高

一、理解主题,抓准中心

瑞安的节日风俗

二月二吃芥菜饭

过年印状元糖糕

七月三十插香球

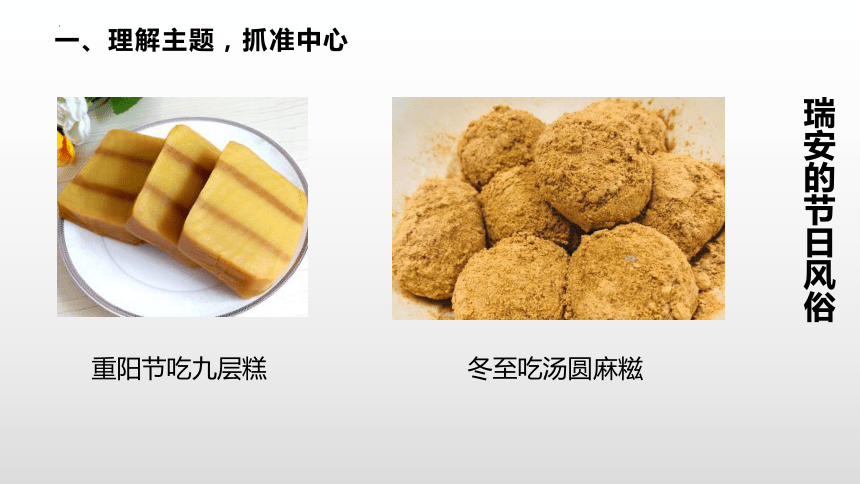

一、理解主题,抓准中心

瑞安的节日风俗

重阳节吃九层糕

冬至吃汤圆麻糍

正月灯;二月鸢;三月麦秆作吹箫;四月四,戏看看;

五月五,过重五;六月六,晒霉毒;七月七,巧食喜鹊啄;

八月八,月饼馅芝麻;九月九,登高送娘舅;十月末,水冰骨;

十一月,吃汤圆;十二月,糖糕印状元。

二、学会审题,明确方向

你的家乡有哪些特别的风俗习惯?请你介绍一种风俗,或写一写你参加一次风俗活动的经历。

二、学会审题,明确方向

(一)介绍一种风俗

(二)写一次风俗活动的经历

二、学会审题,明确方向

如果是介绍一种风俗,写之前,先查阅资料或问问长辈,深入了解这种风俗,想一想这种风俗的主要特点是什么,可以分为几个方面介绍,重点介绍什么。在介绍的时候,可以适当写写自己对这种风俗的实际体验。

如果你对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

(一)介绍一种风俗

二、学会审题,明确方向

如果是写自己参加风俗活动的亲身经历,则可以把这种风俗的特点或来历自然地穿插在合适的地方,如,“听爸爸说,这个习俗大有来历呢……”或“我查资料得知,元宵象征着……”,然后重点描写活动现场的情况和自身的感受。

如果你对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

(二)写一次风俗活动的经历

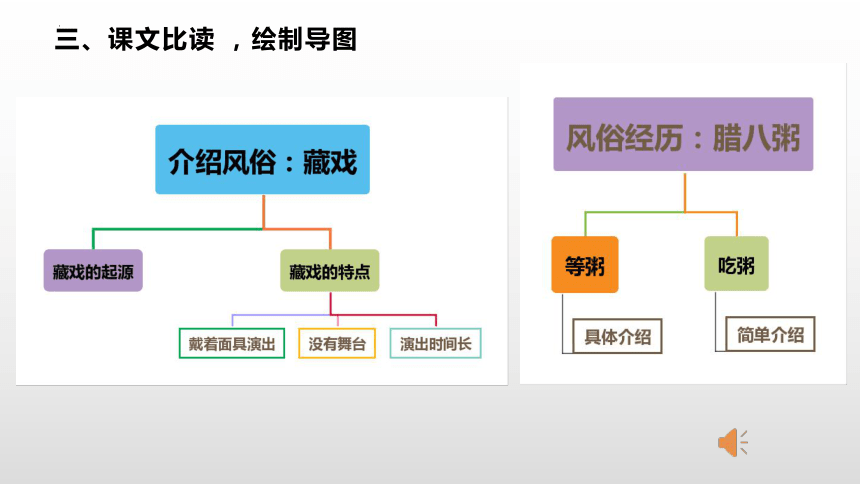

三、课文比读 ,绘制导图

试着画一画《腊八粥》的思维导图

瑞安鼓词

曹村灯会

瑞安童谣

“拦街福”

……

三、课文比读,绘制导图

等吃芥菜饭

大年初一祈福

插香球

做清明果

……

包粽子

三、课文比读,绘制导图

三、课文比读,绘制导图

启动计时器

时间到!

10

1

2

3

4

5

9

8

7

6

时间限制:

10 分钟

吃酱油肉

我的家乡在瑞安,在过年的时候是很有年味的:在瑞安,有一种年味儿叫腌炝蟹;在瑞安,有一种年味儿叫掸新;在瑞安,有一种年味儿叫分岁酒;在瑞安,有一种年味儿叫办年货……在瑞安,还有一种年味儿叫吃酱油肉。

每当快要过年的时候,家里就会比往年多一道特别的菜。在众多海鲜和菜面前最让我记忆深刻的,就是那一道蒸酱油肉。酱油肉通常放在电饭锅里和米饭一起蒸。

在餐桌旁坐下,第一股扑鼻而来的香气果然是酱油肉的味道,一口下去,肥而不腻。一口米饭一块肉。香甜可口的米饭配上紧实Q弹的猪肉。小孩子们都忍不住不顾吃相地大口吞咽着。

第二天,奶奶走到后院我跟了上去,发现竹竿上吊着一条一条的酱油肉。奶奶说:酱油肉是用猪肉放在酱油中浸泡,然后晒干而成的。自做的酱油肉、酱油鸡味美质优,所以即使市场里有现成的卖,奶奶还是愿意自己动手晒。

这就是我们家乡独特的风俗。

1.文章属于介绍一种风俗,还是记录一次风俗活动的经历?

2.小作者有没有做到重点突出?

3.作文中有哪些写法值得你学习?

等酱油肉

吃酱油肉

做酱油肉

四、例文引导,学习写法

每当快要过年的时候,家里就会比往年多一道特别的菜。在众多海鲜和菜面前最让我记忆深刻的,就是那一道蒸酱油肉。酱油肉通常放在电饭锅里和米饭一起蒸。等米饭熟透,打开电饭锅,米饭的香气和酱油肉的香气一起扑鼻而来,让人顿时想吃三碗饭才满足。

在餐桌旁坐下,第一股扑鼻而来的香气果然是酱油肉的味道,猪肉的独特香味夹着酱油的鲜味,让人忍不住立马提起筷子夹一块尝尝鲜。再看酱油肉的色泽,油亮亮的,发着光。我实在忍不住了,筷子一夹,往嘴里一扔,一口下去,肥而不腻,较劲十足。就这样,我一口米饭一块肉,一口米饭一块肉地吃着。香甜可口的米饭配上紧实Q弹的猪肉,脸上怎么不会浮现出幸福的表情呢?饭桌上的其他小孩子都忍不住不顾吃相地大口吞咽着。

第二天,奶奶走到后院我跟了上去,发现竹竿上吊着一条一条的酱油肉。奶奶说:酱油肉是用猪肉放在酱油中浸泡,然后晒干而成的。自做的酱油肉、酱油鸡味美质优,所以即使市场里有现成的卖,奶奶还是愿意自己动手晒。

五、运用妙招,锦上添花

加分点一:习作的开头,可以开门见山,也可以运用一些新颖的写法,如通过歌谣引出要介绍的风俗,如运用排比的手法给人留下深刻印象。

加分点二:描写时,运用一定的修辞,让作文更生动。

加分点三:按照一定的顺序介绍风俗。

加分点四:或选材新,或角度新。

家庭作业

1.完成《家乡的风俗》思维导图。

2.根据思维导图的思路框架,写一写家乡的风俗,或介绍风俗,或写一次风俗经历,题目自拟,字数不少于400字。

《习作:家乡的风俗》

第二课时

学习目标

1.理解“抓住重点,突出特点”的内涵。通过点评例文,学把实际体验、自身感受或风俗的特点写具体,并能适当穿插自己的看法。

2.学会对照评价标准,自主修改习作。做到写体验,真实;写感受,真切。

3.通过习作训练,增进对家乡风俗的了解,培养对家乡 的热爱之情。

课前准备

1.《家乡的风俗》思维导图、作文稿

2.一支黑笔,一支红笔

3.眼到、心到、口到

启动计时器

时间到!

120

10

20

30

40

50

60

110

100

90

80

70

时间限制:

2 分钟

自评标准:

1.有没有体现习作方向?是介绍一次风俗活动还是写一次风俗活动经历?

2.习作内容和思维导图的框架是否一一对应?

3.有没有体现详略?

4.你的绘制是否美观?

回顾旧知,修改思维导图

端午包粽子

龚凌玉

①“五月五,是端午……”这句民谣相信大家一定非常熟悉吧!端午节这天华夏很多地方会包粽子、赛龙舟、戴香囊,我的家乡也是如此。

② 我曾在书上看到过关于端午节由来的故事:有一位名叫屈原的楚国爱国诗人,由于国家破败,无奈之下投江自杀。屈原自杀的那条江边上的村民就包了粽子,扔到江里,想让鱼儿不吃屈原的尸体……去年端午,我就在外婆家学会了包粽子。

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶,再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都撒了出来,下面的口子开了,糯米就顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

⑥ 很快,晚饭时间快到了。外婆端着一大盆粽子,喜滋滋地进了厨房。过了一段时间,厨房里传来一阵“噗噜噜”的声音,我想掀开锅看看,却被外婆拦住了:“还没烧好呢,现在开了锅它烧出来就不好吃了。”我有点扫兴,只得脑补锅中的画面:包住粽子的那本来碧绿的粽叶,现在应该已经成墨绿色的了吧?包扎粽子的原本雪白的毛线,现在也应该变得松散了吧?被粽叶包裹着的糯米,应该变得又软又粘了吧?

⑦“吃饭了,吃饭了。”又是爸爸来喊吃饭了,我飞也似地冲进厨房,锅边两个大盘子里已经装了冷在那的粽子。粽叶和毛线,都是如我所了料的那样。粽叶里包裹的糯米膨胀,变软变粘,甚至有一些糯米,已经从粽叶缝隙之间迫不及待地钻了出来。厨房里的外婆看到了我,朝我招招手,并把手上一个剥好的“小脚”插上筷子,递到了我手里。我拿起粽子一大口咬下去,一团被粽叶清香环绕着的糯米入到我口中,明明什么东西都没放,却无比的清香甜美。

⑧“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”这是苏轼的一句关于端午的诗句。端午节当中包粽子这个习俗,不就是一种中国古代文化素质的体现吗?

端午包粽子

龚凌玉

①“五月五,是端午……”这句民谣相信大家一定非常熟悉吧!端午节这天华夏很多地方会包粽子、赛龙舟、戴香囊,我的家乡也是如此。

② 我曾在书上看到过关于端午节由来的故事:有一位名叫屈原的楚国爱国诗人,由于国家破败,无奈之下投江自杀。屈原自杀的那条江边上的村民就包了粽子,扔到江里,想让鱼儿不吃屈原的尸体……去年端午,我就在外婆家学会了包粽子。

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶,再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都撒了出来,下面的口子开了,糯米就顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

⑥ 很快,晚饭时间快到了。外婆端着一大盆粽子,喜滋滋地进了厨房。过了一段时间,厨房里传来一阵“噗噜噜”的声音,我想掀开锅看看,却被外婆拦住了:“还没烧好呢,现在开了锅,它烧出来就不好吃了。”我有点扫兴,只得脑补锅中的画面:包住粽子的那本来碧绿的粽叶,现在应该已经成墨绿色的了吧?包扎粽子的原本雪白的毛线,现在也应该变得松散了吧?被粽叶包裹着的糯米,应该变得又软又粘了吧?

用外婆的语言描写,来突出“我”的迫不及待

以我的心理描写,写出我对粽子的好奇和期待。

⑦“吃饭了,吃饭了。”又是爸爸来喊吃饭了,我飞也似地冲进厨房,锅边两个大盘子里已经装了冷在那的粽子。粽叶和毛线,都是如我所了料的那样。粽叶里包裹的糯米膨胀,变软变粘,甚至有一些糯米,已经从粽叶缝隙之间迫不及待地钻了出来。厨房里的外婆看到了我,朝我招招手,并把手上一个剥好的“小脚”插上筷子,递到了我手里。我拿起粽子一大口咬下去,一团被粽叶清香环绕着的糯米入到我口中,明明什么东西都没放,却无比的清香甜美。

⑧“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”这是苏轼的一句关于端午的诗句。端午节当中包粽子这个习俗,不就是一种中国古代文化素质的体现吗?

引用诗句,

画龙点睛。

粽子煮熟后的样子

粽子的味道 我的感受

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶。再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

外婆包粽子

动作描写,突出外婆包粽子动作的娴熟。

运用连接词,让包粽子的动作更有条不紊

运用比喻的修辞,写出小脚粽的外形小。

材料

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都掉了出来,一看,原来是下面的口子开了,糯米顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

语言描写。写外婆告诉我失败的原因

我第一次包粽子失败时的动作描写

寥寥几语,写出了人物的心情

“我”包粽子

写了学包粽子的几个阶段?用了哪些描写方法?

一、活动过程有顺序。先写什么,再写什么,需符合逻辑。

二、活动过程要清楚。运用连接词。

三、活动过程写生动。运用描写方法和修辞方法。

瑞安鼓词

① 每当听到那铿锵有力的唱腔,熟悉动听的语言,伴随着扁鼓和三粒板的“咚咚”声,我就沉醉其中。没错,这就是我们瑞安的鼓词。

② 鼓词可以说是瑞安的骄傲。它从很早以前就开始流传。相传瑞安鼓词起源于南宋初期。北宋末期金兵入侵,宋室被迫向南迁移。这一迁移也把曲艺带到了南方。曲艺形式与当地的方言相融合,就形成了今天的瑞安鼓词。

③ 瑞安鼓词的唱腔可谓是风格独特。因为瑞安话不拗口,而且富有音乐性,一开口就像在唱歌,多好听!艺人在通过说的时候,还能弹起琴来唱一会儿,这样也不会让观众没了兴趣。

④ 瑞安鼓词不仅唱腔别具一格,连乐器与演奏方式也很独特。七弦的牛筋琴,敲得方便又好听;编了红丝的三粒板,让鼓词有了些快板的韵味;还有宽宽的扁鼓和小抱月为鼓词艺人伴奏,鼓词一点儿也不单调。

⑤ 在乡下的傍晚,村子的桥头总会聚集着一堆老人小孩听鼓词。夜幕降临,皎洁的明月爬上了树梢,树叶在夜风中沙沙作响,把月光筛成了斑驳的碎影。院子里人很多,但没有一丝异响,连平时最顽皮的小孩也正襟危坐。你听,唱词人那悠扬而略带沙哑的嗓音在夜空回荡,像山水清溪,缓缓潺潺。柔和的琴声,清脆的节板融和在一起,温柔灵活,干脆利索。多么纯熟,多么迷人! 你看,唱词人艺人的神情跟着故事情节起起伏伏,时而悲伤,时而欢喜,有时又忽然停住,望向观众,让人捉摸不透,浮想联翩。听着熟悉的乡音,我仿佛看到了历史长河的滚滚铁骑带着往事,策马而来。

⑥ 这就是瑞安鼓词,传承着一代代瑞安人喜乐悲欢的鼓词!

⑤ 在乡下的傍晚,村子的桥头总会聚集着一堆老人小孩听鼓词。夜幕降临,皎洁的明月爬上了树梢,树叶在夜风中沙沙作响,把月光筛成了斑驳的碎影。院子里人很多,但没有一丝异响,连平时最顽皮的小孩也正襟危坐。你听,唱词人那悠扬而略带沙哑的嗓音在夜空回荡,像山水清溪,缓缓潺潺。柔和的琴声,清脆的节板融和在一起,温柔灵活,干脆利索。多么纯熟,多么迷人! 你看,唱词人艺人的神情跟着故事情节起起伏伏,时而悲伤,时而欢喜,有时又忽然停住,望向观众,让人捉摸不透,浮想联翩。听着熟悉的乡音,我仿佛看到了历史长河的滚滚铁骑带着往事,策马而来。

通过写周围的景物,渲染静谧的气氛,反衬唱词人的演出热闹。

调动感官,从视觉方面写出唱词人的神情变化多样。

调动感官,从听觉方面写出唱词人的声音吸引人,乐器的声音灵活干脆。

以小孩子认真准备,突出鼓词的受欢迎。

由现实引发联想,写出了自己听鼓词时的感受。

写什么?

怎么写具体?

看到什么?

景物

人物

物体

做了什么?

动作描写

想到什么?

心理描写、心情刻画

说了什么?

语言描写

……

启动计时器

时间到!

10

2

4

8

6

时间限制:

5 分钟

三读三改,修改习作

修改要求:

一读感知,赏析优点。划出优美语句,写上评语。

二读斟酌,修改错误。注意错别字和病句。

三读反思,完善习作。删删减减,突出重点。

自评反思:

1.文章内容安排有没有做到有详有略,重点突出?

2.介绍一种风俗时,有没有正面描写和侧面描写相结合? 3.写一次风俗经历时,是否做到活动过程有序、清楚、生动?

简单版:直接概括文章内容

《腊八粥》

《藏戏》

《二月二吃芥菜饭》

《瑞安鼓词》

《吃酱油肉》

《祈福》

进阶版:加上感官

《唇齿留香酱油肉》

《又到粽叶飘香时》

《团团圆圆冬至节》

进阶版:字数相对

《七月七,吃巧食》

《糖麻糍,家乡味》

家庭作业

1.预习《语文园地一》

2.把修改好的作文,工整地抄写在作文本上。

《习作:家乡的风俗》

第一课时

学习目标

1.理解“风俗”的含义,初步了解自己家乡的风俗有哪些。

2.通过回顾本单元课文,明确思维导图的绘制方法。

3.学会运用思维导图,构建习作框架,能从不同的方面介绍自己家乡的风俗或记录一次自己参与风俗活动的经历。

一、理解主题,抓准中心

家乡的风俗

相沿积久而成的 、

{

节日风俗

生活风俗

风气

习惯

一、理解主题,抓准中心

节日风俗

端午节吃粽子

元宵节赏花灯

重阳节登高

一、理解主题,抓准中心

瑞安的节日风俗

二月二吃芥菜饭

过年印状元糖糕

七月三十插香球

一、理解主题,抓准中心

瑞安的节日风俗

重阳节吃九层糕

冬至吃汤圆麻糍

正月灯;二月鸢;三月麦秆作吹箫;四月四,戏看看;

五月五,过重五;六月六,晒霉毒;七月七,巧食喜鹊啄;

八月八,月饼馅芝麻;九月九,登高送娘舅;十月末,水冰骨;

十一月,吃汤圆;十二月,糖糕印状元。

二、学会审题,明确方向

你的家乡有哪些特别的风俗习惯?请你介绍一种风俗,或写一写你参加一次风俗活动的经历。

二、学会审题,明确方向

(一)介绍一种风俗

(二)写一次风俗活动的经历

二、学会审题,明确方向

如果是介绍一种风俗,写之前,先查阅资料或问问长辈,深入了解这种风俗,想一想这种风俗的主要特点是什么,可以分为几个方面介绍,重点介绍什么。在介绍的时候,可以适当写写自己对这种风俗的实际体验。

如果你对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

(一)介绍一种风俗

二、学会审题,明确方向

如果是写自己参加风俗活动的亲身经历,则可以把这种风俗的特点或来历自然地穿插在合适的地方,如,“听爸爸说,这个习俗大有来历呢……”或“我查资料得知,元宵象征着……”,然后重点描写活动现场的情况和自身的感受。

如果你对这种风俗习惯有自己的看法,也可以表达出来。

(二)写一次风俗活动的经历

三、课文比读 ,绘制导图

试着画一画《腊八粥》的思维导图

瑞安鼓词

曹村灯会

瑞安童谣

“拦街福”

……

三、课文比读,绘制导图

等吃芥菜饭

大年初一祈福

插香球

做清明果

……

包粽子

三、课文比读,绘制导图

三、课文比读,绘制导图

启动计时器

时间到!

10

1

2

3

4

5

9

8

7

6

时间限制:

10 分钟

吃酱油肉

我的家乡在瑞安,在过年的时候是很有年味的:在瑞安,有一种年味儿叫腌炝蟹;在瑞安,有一种年味儿叫掸新;在瑞安,有一种年味儿叫分岁酒;在瑞安,有一种年味儿叫办年货……在瑞安,还有一种年味儿叫吃酱油肉。

每当快要过年的时候,家里就会比往年多一道特别的菜。在众多海鲜和菜面前最让我记忆深刻的,就是那一道蒸酱油肉。酱油肉通常放在电饭锅里和米饭一起蒸。

在餐桌旁坐下,第一股扑鼻而来的香气果然是酱油肉的味道,一口下去,肥而不腻。一口米饭一块肉。香甜可口的米饭配上紧实Q弹的猪肉。小孩子们都忍不住不顾吃相地大口吞咽着。

第二天,奶奶走到后院我跟了上去,发现竹竿上吊着一条一条的酱油肉。奶奶说:酱油肉是用猪肉放在酱油中浸泡,然后晒干而成的。自做的酱油肉、酱油鸡味美质优,所以即使市场里有现成的卖,奶奶还是愿意自己动手晒。

这就是我们家乡独特的风俗。

1.文章属于介绍一种风俗,还是记录一次风俗活动的经历?

2.小作者有没有做到重点突出?

3.作文中有哪些写法值得你学习?

等酱油肉

吃酱油肉

做酱油肉

四、例文引导,学习写法

每当快要过年的时候,家里就会比往年多一道特别的菜。在众多海鲜和菜面前最让我记忆深刻的,就是那一道蒸酱油肉。酱油肉通常放在电饭锅里和米饭一起蒸。等米饭熟透,打开电饭锅,米饭的香气和酱油肉的香气一起扑鼻而来,让人顿时想吃三碗饭才满足。

在餐桌旁坐下,第一股扑鼻而来的香气果然是酱油肉的味道,猪肉的独特香味夹着酱油的鲜味,让人忍不住立马提起筷子夹一块尝尝鲜。再看酱油肉的色泽,油亮亮的,发着光。我实在忍不住了,筷子一夹,往嘴里一扔,一口下去,肥而不腻,较劲十足。就这样,我一口米饭一块肉,一口米饭一块肉地吃着。香甜可口的米饭配上紧实Q弹的猪肉,脸上怎么不会浮现出幸福的表情呢?饭桌上的其他小孩子都忍不住不顾吃相地大口吞咽着。

第二天,奶奶走到后院我跟了上去,发现竹竿上吊着一条一条的酱油肉。奶奶说:酱油肉是用猪肉放在酱油中浸泡,然后晒干而成的。自做的酱油肉、酱油鸡味美质优,所以即使市场里有现成的卖,奶奶还是愿意自己动手晒。

五、运用妙招,锦上添花

加分点一:习作的开头,可以开门见山,也可以运用一些新颖的写法,如通过歌谣引出要介绍的风俗,如运用排比的手法给人留下深刻印象。

加分点二:描写时,运用一定的修辞,让作文更生动。

加分点三:按照一定的顺序介绍风俗。

加分点四:或选材新,或角度新。

家庭作业

1.完成《家乡的风俗》思维导图。

2.根据思维导图的思路框架,写一写家乡的风俗,或介绍风俗,或写一次风俗经历,题目自拟,字数不少于400字。

《习作:家乡的风俗》

第二课时

学习目标

1.理解“抓住重点,突出特点”的内涵。通过点评例文,学把实际体验、自身感受或风俗的特点写具体,并能适当穿插自己的看法。

2.学会对照评价标准,自主修改习作。做到写体验,真实;写感受,真切。

3.通过习作训练,增进对家乡风俗的了解,培养对家乡 的热爱之情。

课前准备

1.《家乡的风俗》思维导图、作文稿

2.一支黑笔,一支红笔

3.眼到、心到、口到

启动计时器

时间到!

120

10

20

30

40

50

60

110

100

90

80

70

时间限制:

2 分钟

自评标准:

1.有没有体现习作方向?是介绍一次风俗活动还是写一次风俗活动经历?

2.习作内容和思维导图的框架是否一一对应?

3.有没有体现详略?

4.你的绘制是否美观?

回顾旧知,修改思维导图

端午包粽子

龚凌玉

①“五月五,是端午……”这句民谣相信大家一定非常熟悉吧!端午节这天华夏很多地方会包粽子、赛龙舟、戴香囊,我的家乡也是如此。

② 我曾在书上看到过关于端午节由来的故事:有一位名叫屈原的楚国爱国诗人,由于国家破败,无奈之下投江自杀。屈原自杀的那条江边上的村民就包了粽子,扔到江里,想让鱼儿不吃屈原的尸体……去年端午,我就在外婆家学会了包粽子。

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶,再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都撒了出来,下面的口子开了,糯米就顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

⑥ 很快,晚饭时间快到了。外婆端着一大盆粽子,喜滋滋地进了厨房。过了一段时间,厨房里传来一阵“噗噜噜”的声音,我想掀开锅看看,却被外婆拦住了:“还没烧好呢,现在开了锅它烧出来就不好吃了。”我有点扫兴,只得脑补锅中的画面:包住粽子的那本来碧绿的粽叶,现在应该已经成墨绿色的了吧?包扎粽子的原本雪白的毛线,现在也应该变得松散了吧?被粽叶包裹着的糯米,应该变得又软又粘了吧?

⑦“吃饭了,吃饭了。”又是爸爸来喊吃饭了,我飞也似地冲进厨房,锅边两个大盘子里已经装了冷在那的粽子。粽叶和毛线,都是如我所了料的那样。粽叶里包裹的糯米膨胀,变软变粘,甚至有一些糯米,已经从粽叶缝隙之间迫不及待地钻了出来。厨房里的外婆看到了我,朝我招招手,并把手上一个剥好的“小脚”插上筷子,递到了我手里。我拿起粽子一大口咬下去,一团被粽叶清香环绕着的糯米入到我口中,明明什么东西都没放,却无比的清香甜美。

⑧“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”这是苏轼的一句关于端午的诗句。端午节当中包粽子这个习俗,不就是一种中国古代文化素质的体现吗?

端午包粽子

龚凌玉

①“五月五,是端午……”这句民谣相信大家一定非常熟悉吧!端午节这天华夏很多地方会包粽子、赛龙舟、戴香囊,我的家乡也是如此。

② 我曾在书上看到过关于端午节由来的故事:有一位名叫屈原的楚国爱国诗人,由于国家破败,无奈之下投江自杀。屈原自杀的那条江边上的村民就包了粽子,扔到江里,想让鱼儿不吃屈原的尸体……去年端午,我就在外婆家学会了包粽子。

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶,再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都撒了出来,下面的口子开了,糯米就顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

⑥ 很快,晚饭时间快到了。外婆端着一大盆粽子,喜滋滋地进了厨房。过了一段时间,厨房里传来一阵“噗噜噜”的声音,我想掀开锅看看,却被外婆拦住了:“还没烧好呢,现在开了锅,它烧出来就不好吃了。”我有点扫兴,只得脑补锅中的画面:包住粽子的那本来碧绿的粽叶,现在应该已经成墨绿色的了吧?包扎粽子的原本雪白的毛线,现在也应该变得松散了吧?被粽叶包裹着的糯米,应该变得又软又粘了吧?

用外婆的语言描写,来突出“我”的迫不及待

以我的心理描写,写出我对粽子的好奇和期待。

⑦“吃饭了,吃饭了。”又是爸爸来喊吃饭了,我飞也似地冲进厨房,锅边两个大盘子里已经装了冷在那的粽子。粽叶和毛线,都是如我所了料的那样。粽叶里包裹的糯米膨胀,变软变粘,甚至有一些糯米,已经从粽叶缝隙之间迫不及待地钻了出来。厨房里的外婆看到了我,朝我招招手,并把手上一个剥好的“小脚”插上筷子,递到了我手里。我拿起粽子一大口咬下去,一团被粽叶清香环绕着的糯米入到我口中,明明什么东西都没放,却无比的清香甜美。

⑧“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”这是苏轼的一句关于端午的诗句。端午节当中包粽子这个习俗,不就是一种中国古代文化素质的体现吗?

引用诗句,

画龙点睛。

粽子煮熟后的样子

粽子的味道 我的感受

③ 刚到外婆家时,外婆正在包粽子。粽叶浸在一个装满水的大盆里,糯米浸在一个装满水的小盆里。她要包的是小脚粽,顾名思义,小脚粽形状如三寸金莲,顶儿尖尖,脚跟儿圆圆。她先用手指将粽叶窝出一个凹槽来,裹成一个漏斗状,裹紧一点,把米倒进去,封顶。再取了另外一片粽叶对着雏形一裹,最后用绳子包扎。外婆娴熟的手法,行云流水一般,令我目瞪口呆。

外婆包粽子

动作描写,突出外婆包粽子动作的娴熟。

运用连接词,让包粽子的动作更有条不紊

运用比喻的修辞,写出小脚粽的外形小。

材料

④ 看见外婆做出了一个粽子,我便也兴致勃勃地想要上前试一试,我学着外婆的样子,窝出一个槽,把糯米倒进去。就在这时,“哗啦”粽叶里的糯米全都掉了出来,一看,原来是下面的口子开了,糯米顺着这个口子洒了下来。再看外婆,她已经又包好两个了。尽管心急但也不是办法,只得虚心请教。

⑤ 外婆手把手地教我,并告诉我:“你捏的太松了,所以才会散。”听到外婆的指导,我不甘示弱,重拾信心,又试了一次。这一次终于如愿以偿,没有再漏了,第二片粽叶也顺利地包了上去。一个小粽子就这么诞生在我的手里,尽管有点小,但它毕竟是粽子嘛。而最后扎线的任务就交给妈妈了。有了之前的经验,包的粽子越来越大,越来越好。外婆和妈妈看见了,脸上露出了欣慰的笑容。

语言描写。写外婆告诉我失败的原因

我第一次包粽子失败时的动作描写

寥寥几语,写出了人物的心情

“我”包粽子

写了学包粽子的几个阶段?用了哪些描写方法?

一、活动过程有顺序。先写什么,再写什么,需符合逻辑。

二、活动过程要清楚。运用连接词。

三、活动过程写生动。运用描写方法和修辞方法。

瑞安鼓词

① 每当听到那铿锵有力的唱腔,熟悉动听的语言,伴随着扁鼓和三粒板的“咚咚”声,我就沉醉其中。没错,这就是我们瑞安的鼓词。

② 鼓词可以说是瑞安的骄傲。它从很早以前就开始流传。相传瑞安鼓词起源于南宋初期。北宋末期金兵入侵,宋室被迫向南迁移。这一迁移也把曲艺带到了南方。曲艺形式与当地的方言相融合,就形成了今天的瑞安鼓词。

③ 瑞安鼓词的唱腔可谓是风格独特。因为瑞安话不拗口,而且富有音乐性,一开口就像在唱歌,多好听!艺人在通过说的时候,还能弹起琴来唱一会儿,这样也不会让观众没了兴趣。

④ 瑞安鼓词不仅唱腔别具一格,连乐器与演奏方式也很独特。七弦的牛筋琴,敲得方便又好听;编了红丝的三粒板,让鼓词有了些快板的韵味;还有宽宽的扁鼓和小抱月为鼓词艺人伴奏,鼓词一点儿也不单调。

⑤ 在乡下的傍晚,村子的桥头总会聚集着一堆老人小孩听鼓词。夜幕降临,皎洁的明月爬上了树梢,树叶在夜风中沙沙作响,把月光筛成了斑驳的碎影。院子里人很多,但没有一丝异响,连平时最顽皮的小孩也正襟危坐。你听,唱词人那悠扬而略带沙哑的嗓音在夜空回荡,像山水清溪,缓缓潺潺。柔和的琴声,清脆的节板融和在一起,温柔灵活,干脆利索。多么纯熟,多么迷人! 你看,唱词人艺人的神情跟着故事情节起起伏伏,时而悲伤,时而欢喜,有时又忽然停住,望向观众,让人捉摸不透,浮想联翩。听着熟悉的乡音,我仿佛看到了历史长河的滚滚铁骑带着往事,策马而来。

⑥ 这就是瑞安鼓词,传承着一代代瑞安人喜乐悲欢的鼓词!

⑤ 在乡下的傍晚,村子的桥头总会聚集着一堆老人小孩听鼓词。夜幕降临,皎洁的明月爬上了树梢,树叶在夜风中沙沙作响,把月光筛成了斑驳的碎影。院子里人很多,但没有一丝异响,连平时最顽皮的小孩也正襟危坐。你听,唱词人那悠扬而略带沙哑的嗓音在夜空回荡,像山水清溪,缓缓潺潺。柔和的琴声,清脆的节板融和在一起,温柔灵活,干脆利索。多么纯熟,多么迷人! 你看,唱词人艺人的神情跟着故事情节起起伏伏,时而悲伤,时而欢喜,有时又忽然停住,望向观众,让人捉摸不透,浮想联翩。听着熟悉的乡音,我仿佛看到了历史长河的滚滚铁骑带着往事,策马而来。

通过写周围的景物,渲染静谧的气氛,反衬唱词人的演出热闹。

调动感官,从视觉方面写出唱词人的神情变化多样。

调动感官,从听觉方面写出唱词人的声音吸引人,乐器的声音灵活干脆。

以小孩子认真准备,突出鼓词的受欢迎。

由现实引发联想,写出了自己听鼓词时的感受。

写什么?

怎么写具体?

看到什么?

景物

人物

物体

做了什么?

动作描写

想到什么?

心理描写、心情刻画

说了什么?

语言描写

……

启动计时器

时间到!

10

2

4

8

6

时间限制:

5 分钟

三读三改,修改习作

修改要求:

一读感知,赏析优点。划出优美语句,写上评语。

二读斟酌,修改错误。注意错别字和病句。

三读反思,完善习作。删删减减,突出重点。

自评反思:

1.文章内容安排有没有做到有详有略,重点突出?

2.介绍一种风俗时,有没有正面描写和侧面描写相结合? 3.写一次风俗经历时,是否做到活动过程有序、清楚、生动?

简单版:直接概括文章内容

《腊八粥》

《藏戏》

《二月二吃芥菜饭》

《瑞安鼓词》

《吃酱油肉》

《祈福》

进阶版:加上感官

《唇齿留香酱油肉》

《又到粽叶飘香时》

《团团圆圆冬至节》

进阶版:字数相对

《七月七,吃巧食》

《糖麻糍,家乡味》

家庭作业

1.预习《语文园地一》

2.把修改好的作文,工整地抄写在作文本上。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐