17.《壶口瀑布》教案

图片预览

文档简介

《壶口瀑布》教学方案

【教学目标】

1.把握游记中的“所至”和“所见”,“所感”,感受壶口瀑布的特点。

2.理解课文独特的写景角度,感受文章精妙的结构。

【教学重点】

把握游记中的“所至”和“所见”,“所感”,感受壶口瀑布的特点。

【教学难点】

理解课文独特的写景角度,感受文章精妙的结构。

【教学过程】

一、新课导入

欣赏一段视频,请大家看完后用四字词语,分享一下你觉得壶口瀑布有着怎样的魅力!设计意图:创设情境,激发学生的学习兴趣,通过视频给学生一个直观印象,让学生谈感受,让学生畅所欲言,既锻炼学生的说话能力,也为引出壶口瀑布的教学做铺垫。

二、夯实基础

1.字词检测

sǎng shà chěnɡ xuán jìn ɡǔ

推 搡 霎 时 驰 骋 漩 涡 寒 噤 汩 汩

lù ǎi zhá yū chán è

湿漉漉 雾 霭 出 轧 迂 回 潺 潺 怒不可遏

2.作者简介

梁衡,著名的新闻理论家、散文家、科普作家和政论家。1946年出生,山西霍州人。著名的新闻理论家、作家和学者。著有散文集《夏感与秋思》《只求新去处》《人杰鬼雄》《名山大川感思录》等。

3.文学常识

游记三要素:所至、所见、所感

1.“所至”,即作者的游踪。

2.“所见”,即作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、现实生活等。

3.“所感”,即作者由所见所闻而引发的所思所想。

“所至”是游记的线索,是骨骼。“所见”是游记的主体,是着力描写的对象,是血肉。“所感”是游记的灵魂。无骨不立,无肉不丰,无魂不活,三者缺一不可,构成一个完整的格局。

设计意图:本文是一篇游记,所以除了积累字词外,要让学生把握游记特点,了解游记要素。

三、问题探究

(一)自主探究

1.探究任务

任务一:圈画朗读

快速浏览课文,在课文中圈画出描写壶口瀑布的四字短语,品味凝练典雅的语言中所蕴含的韵味和气势。思考:1.简要概括课文主要内容 2.划分文章的结构层次。

2.探究方法

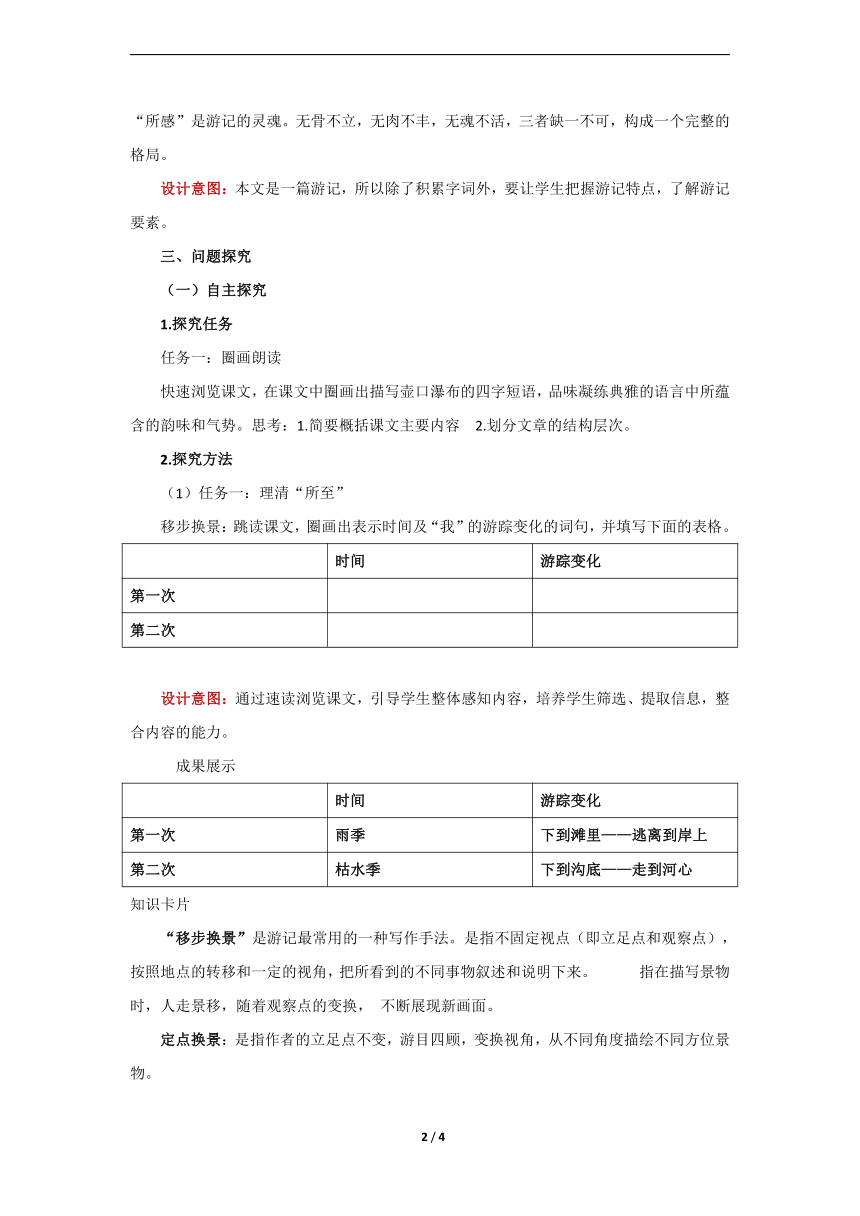

(1)任务一:理清“所至”

移步换景:跳读课文,圈画出表示时间及“我”的游踪变化的词句,并填写下面的表格。

时间 游踪变化

第一次

第二次

设计意图:通过速读浏览课文,引导学生整体感知内容,培养学生筛选、提取信息,整合内容的能力。

成果展示

时间 游踪变化

第一次 雨季 下到滩里——逃离到岸上

第二次 枯水季 下到沟底——走到河心

知识卡片

“移步换景”是游记最常用的一种写作手法。是指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。 指在描写景物时,人走景移,随着观察点的变换, 不断展现新画面。

定点换景:是指作者的立足点不变,游目四顾,变换视角,从不同角度描绘不同方位景物。

合作探究一

(2)定点换景:默读3、4段,圈画出表示“定点换景”的词句。

成果展示

作者采用“定点换景”的写法,立足点是( 河心 ),先写水,后写石,视角反复转换。作者先( 俯视 )“河中有河”的龙槽,交代“壶口”得名的原因;再( 仰视 )河面,看滚滚而来的黄河水;然后视线随河水( 由上至下 ),河水“跌人”龙槽,碎为水雾;再随彩虹(由下而上 ),直抵青山;接着,作者(平视 )龙槽两边,细摹千姿百态的河水,以及水雾和彩虹; 最后,作者的视角转换到(自己脚下 ),描写长年被黄河冲刷侵蚀的河底巨石。

总结:精读课文第二至五段,圈画重要信息,完成出示的表格。

第一次 第二次

观景时间 雨季 枯水季节

观景位置

观景视角

景观特点

观景体验

2.成果展示

预设:

第一次 第二次

观景时间 雨季 枯水季节

观景位置 河滩 河心

观景视角 俯视(单一视角) 俯视——仰观——视线由上至下,又由下而上——平视——俯视(定点观景,视角变换)

景观特点 像一锅正沸着的水,水汽扑面、涛声震耳 像一曲交响乐,一幅写意画

观景体验 可怕、急慌慌、心不住地跳 从从容容、陷入沉思

设计意图:通过补充表格,引导学生把握文章主要内容,明晰两次观瀑在作者书笔下的独具匠心。

(3)任务三:理清“所感”

作者抒发了怎样的情感?

明确: 作者赞美黄河无坚不摧、无往不胜、坚韧刚强的精神,亦是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

六、布置作业

课后作业

找出自己最喜欢的写景语句,读一读,从句式特点、修辞手法、词语运用(四字词语、动词、叠词、重复用词)等角度品析这些精彩的语句,枯水期的壶口瀑布,又怎么样独特的景物特征,用一字或一词加以概括。

【板书设计】

所至:详略得当

移步换景

壶口瀑布 所见:

定点换景

所感:由物及人 民族精神

6 / 6

【教学目标】

1.把握游记中的“所至”和“所见”,“所感”,感受壶口瀑布的特点。

2.理解课文独特的写景角度,感受文章精妙的结构。

【教学重点】

把握游记中的“所至”和“所见”,“所感”,感受壶口瀑布的特点。

【教学难点】

理解课文独特的写景角度,感受文章精妙的结构。

【教学过程】

一、新课导入

欣赏一段视频,请大家看完后用四字词语,分享一下你觉得壶口瀑布有着怎样的魅力!设计意图:创设情境,激发学生的学习兴趣,通过视频给学生一个直观印象,让学生谈感受,让学生畅所欲言,既锻炼学生的说话能力,也为引出壶口瀑布的教学做铺垫。

二、夯实基础

1.字词检测

sǎng shà chěnɡ xuán jìn ɡǔ

推 搡 霎 时 驰 骋 漩 涡 寒 噤 汩 汩

lù ǎi zhá yū chán è

湿漉漉 雾 霭 出 轧 迂 回 潺 潺 怒不可遏

2.作者简介

梁衡,著名的新闻理论家、散文家、科普作家和政论家。1946年出生,山西霍州人。著名的新闻理论家、作家和学者。著有散文集《夏感与秋思》《只求新去处》《人杰鬼雄》《名山大川感思录》等。

3.文学常识

游记三要素:所至、所见、所感

1.“所至”,即作者的游踪。

2.“所见”,即作者在游程中目睹的风貌,包括山水景物、名胜古迹、风土人情、现实生活等。

3.“所感”,即作者由所见所闻而引发的所思所想。

“所至”是游记的线索,是骨骼。“所见”是游记的主体,是着力描写的对象,是血肉。“所感”是游记的灵魂。无骨不立,无肉不丰,无魂不活,三者缺一不可,构成一个完整的格局。

设计意图:本文是一篇游记,所以除了积累字词外,要让学生把握游记特点,了解游记要素。

三、问题探究

(一)自主探究

1.探究任务

任务一:圈画朗读

快速浏览课文,在课文中圈画出描写壶口瀑布的四字短语,品味凝练典雅的语言中所蕴含的韵味和气势。思考:1.简要概括课文主要内容 2.划分文章的结构层次。

2.探究方法

(1)任务一:理清“所至”

移步换景:跳读课文,圈画出表示时间及“我”的游踪变化的词句,并填写下面的表格。

时间 游踪变化

第一次

第二次

设计意图:通过速读浏览课文,引导学生整体感知内容,培养学生筛选、提取信息,整合内容的能力。

成果展示

时间 游踪变化

第一次 雨季 下到滩里——逃离到岸上

第二次 枯水季 下到沟底——走到河心

知识卡片

“移步换景”是游记最常用的一种写作手法。是指不固定视点(即立足点和观察点),按照地点的转移和一定的视角,把所看到的不同事物叙述和说明下来。 指在描写景物时,人走景移,随着观察点的变换, 不断展现新画面。

定点换景:是指作者的立足点不变,游目四顾,变换视角,从不同角度描绘不同方位景物。

合作探究一

(2)定点换景:默读3、4段,圈画出表示“定点换景”的词句。

成果展示

作者采用“定点换景”的写法,立足点是( 河心 ),先写水,后写石,视角反复转换。作者先( 俯视 )“河中有河”的龙槽,交代“壶口”得名的原因;再( 仰视 )河面,看滚滚而来的黄河水;然后视线随河水( 由上至下 ),河水“跌人”龙槽,碎为水雾;再随彩虹(由下而上 ),直抵青山;接着,作者(平视 )龙槽两边,细摹千姿百态的河水,以及水雾和彩虹; 最后,作者的视角转换到(自己脚下 ),描写长年被黄河冲刷侵蚀的河底巨石。

总结:精读课文第二至五段,圈画重要信息,完成出示的表格。

第一次 第二次

观景时间 雨季 枯水季节

观景位置

观景视角

景观特点

观景体验

2.成果展示

预设:

第一次 第二次

观景时间 雨季 枯水季节

观景位置 河滩 河心

观景视角 俯视(单一视角) 俯视——仰观——视线由上至下,又由下而上——平视——俯视(定点观景,视角变换)

景观特点 像一锅正沸着的水,水汽扑面、涛声震耳 像一曲交响乐,一幅写意画

观景体验 可怕、急慌慌、心不住地跳 从从容容、陷入沉思

设计意图:通过补充表格,引导学生把握文章主要内容,明晰两次观瀑在作者书笔下的独具匠心。

(3)任务三:理清“所感”

作者抒发了怎样的情感?

明确: 作者赞美黄河无坚不摧、无往不胜、坚韧刚强的精神,亦是赞美中华民族百折不挠、自强不息的精神。

六、布置作业

课后作业

找出自己最喜欢的写景语句,读一读,从句式特点、修辞手法、词语运用(四字词语、动词、叠词、重复用词)等角度品析这些精彩的语句,枯水期的壶口瀑布,又怎么样独特的景物特征,用一字或一词加以概括。

【板书设计】

所至:详略得当

移步换景

壶口瀑布 所见:

定点换景

所感:由物及人 民族精神

6 / 6

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读