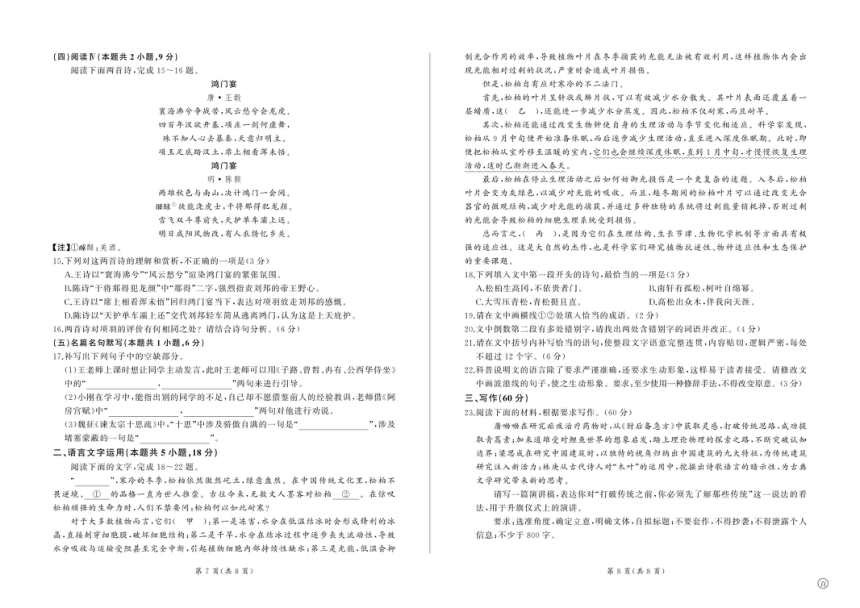

甘肃省张掖市2024-2025学年高一下学期期末考试语文试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省张掖市2024-2025学年高一下学期期末考试语文试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 14:15:32 | ||

图片预览

文档简介

⑥

2024一2025学年第二学期高一年级期末考试

为外国某些作家某些悲剧与我国的悲剧有某些近似之处,而否定我国悲剧的民族特征,正

如我国有些悲剧也类似于西方,而不能由此否定西方悲剧的特征一样。

语文试卷

(摘编自《中国古典悲剧的民族特征》)

材料二:

注意事项:

关于中国古代有无悲剧的问题,最先并没有在中华本土引起辩难,而是在域外文化界

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。

发生了争议。十八世纪三十年代,《赵氏孤儿》的法文简译本在杜赫德编的《中国通志》上刊

2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改

出时,编者竟鄙薄地说“在中国,戏剧跟小说没有多少差别,悲剧跟喜剧也没多少差别”,“中

动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在

国戏剧不遵守三一律”,“也不遵守当时欧洲戏剧的其他惯例,因此不可能跟当时的欧洲戏

本试卷上无效

剧相比”。然而此后不久,英国的李却德·赫尔德却辩驳道“《赵氏孤儿》就它的布局或者结

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

构来谈,跟希腊悲剧是很相近的”,双方的观念,针锋相对,可以看作是当时西方文化界在中

考试时间150分钟,满分150分

国古代有无悲剧问题上的與论的代表。

中国的问题,终不会永远只由外国人去谈论、裁决。1904年,蒋观云发表了《中国之演

剧界》,率先引进“悲剧”概念并极力推崇悲剧是“有益人心”的伟业,但在总体上却认为:“我

一、阅读(72分)

国之剧界中,其最大缺憾,诚如訾者所谓无悲剧。”1912年,王国雏的《宋元戏曲考》问世,明

(一)阅读1(本题共5小题,19分)

确断言元代“有悲剧”,并具体指出“其最有悲剧之性质者,则如关汉卿之《窦绒冤》,纪君祥

阅读下面的文字,完成1~5题

之《赵氏孤儿》”。蒋、王的文章揭开了由中国人自己判定中国古代有无悲剧的学术论战历

材料一:

史的第一页。

我国的悲剧,无论是悲剧的成分、悲剧的结局、悲剧的人物等方面,都与西洋悲剧不同,

这场论战,自1904年迄今,一直没有停止,而论战的关键在于确立怎样的判定中国古

说明它的理论也不一样,打上了鲜明的民族烙印。

代悲剧的科学标准。亚里士多德的《诗学》,历来被认作是西方悲剧理论的经典。《诗学》中

我国的悲剧,从悲剧成分的构成特点看,一般是悲喜交集、苦乐相错的。悲和喜似两根

关于悲剧的两大原则性界定一其一,只有身世显赫的大人物才能充当悲剧的主角;其二,

藤萝,紧密地交织在一起,波澜起伏,层层递进,成了一种常见的结构特色。这一特点,在古

悲刷的结尾只能是“由顺境转入逆境”—常常使我们望而生是,自愧弗如。这显然是一种

典戏曲理论中常有涉及。

未能完全知己知彼而轻易妄自菲薄的心态。

我们说中国悲剧的结构特征是悲喜交集、苦乐相错的,并不是说外国悲剧只写悲的苦

不错,作为西方悲剧范型的古希腊悲剧都是以名声显赫的著名人物充当悲剧主角。但

闷,不写喜的欢乐。亚里士多德就认为:“悲剧是从幸福到苦难的变迁。”既然要写幸福,就

在西方悲剧史上,这一法则却并不是一成不变的,文艺复兴和嗣后的启蒙运动时期,这一传

会写到欢乐。但是,希腊悲刷十分强调“庄严的风格”在全刷中的统一性,因而连它们在开

统观念便有所突破。特别是到启蒙运动时期,创作上出现了第一部市民悲剧一菜辛的

场中也很少描写“幸福”,往往人物一登场就充满了悲剧气氛,而且很多悲剧是一悲到底的。

《萨拉·萨姆逊小姐》,于是宣告了仅由身世显赫的大人物独霸悲剧剧坛的历史的结束。因

尽管如此,我们仍认为“从幸福到苦难的变迁”是悲剧的一条普遍规律(尤其体现在爱

而在西方悲剧的“变革”中,大人物和小人物一齐登上了悲剧舞台。如果我们再将审视的目

情悲剧中)。从这一点看,中国悲剧和西方悲剧并无什么不同。但是,在体现这个规律时,

光投向中国古代剧坛,便不难发现,中国古代戏曲中,既有以大人物为主角的悲剧,如《汉宫

我国的悲剧又带有鲜明的民族特征。西方悲剧写由喜(幸福)到悲(苦难)的变迁,一般是大

秋》《梧桐雨》等,也有以小人物为主角的悲剧,如《窦娥冤》《雷峰塔》等。仅就这种意义而

起大落,突变性的,讲究情感形式的阶段性,层次的分明性,前后对比的强烈性。我国悲剧

言,中国古代悲剧可谓毫不逊色。

写由喜到悲的变迁,一般是渐变性的,波澜曲折的,在折与折之间苦乐相错、交替推移;甚至

中国无悲剧论者,往往认为“先离后合,始穷终达,这是中国剧的常套”,其“结局必终于

在一折之中“七情俱备”,悲喜交集:结局往往是大悲之后,还有一点安慰性的小喜:但是,情

团圆”,并以此来否定中国古代悲剧的存在。其实,拿《诗学》中关于悲剧结尾只能是“由顺

感的发展层次,仍有脉络可寻。两者的情感结构方式,大致可以这样来表示:

境转入逆境”的模式来规范,中国古代戏曲中一般被认可为悲剧的作品,也有并不是“终于

西方悲剧:喜→悲→大悲

团圆”的。例如《梧桐雨》第四折,就只写到唐明皇幸蜀还京,独自退居西宫后对杨贵妃的苦

中国悲剧:喜>悲·喜·悲·大悲→小喜

苦思量,让全出戏在雨打梧桐、泪染龙袍的悲凉、凄清境况中落下了帷慕。《汉宫秋》第四

当然,以上只是示意性的一般规律,并非所有西方的悲剧和中国的悲剧都是如此

折,也只是在汉元帝独返成阳,孤处昭阳,闻雁叫而增悲的舞台气氛中结束了全剧。这些作

尽管莎氏的悲剧有类似中国悲剧的地方,但在西方只是在某一个历史时期某一些作家

品,一概不是先高后合,始穷终达,也都没有以团圆终其结局,倒是符合了“由顺境转入逆

身上的反映,并不是普遍的、稳定的呈现。而我国的古典悲刷,几乎绝大多数如此,长期如

境”的“常规”。

此,具有数量的普遍性和历史的稳定性,形成了特定的民族悲剧的美学观念。因而,不能因

即使就我们认可为悲剧而遭一些人反对的结尾“终于团圆”的某些作品看,也明显存在

第1页(共8页)

第2页(共8页)

2024一2025学年第二学期高一年级期末考试

为外国某些作家某些悲剧与我国的悲剧有某些近似之处,而否定我国悲剧的民族特征,正

如我国有些悲剧也类似于西方,而不能由此否定西方悲剧的特征一样。

语文试卷

(摘编自《中国古典悲剧的民族特征》)

材料二:

注意事项:

关于中国古代有无悲剧的问题,最先并没有在中华本土引起辩难,而是在域外文化界

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。

发生了争议。十八世纪三十年代,《赵氏孤儿》的法文简译本在杜赫德编的《中国通志》上刊

2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改

出时,编者竟鄙薄地说“在中国,戏剧跟小说没有多少差别,悲剧跟喜剧也没多少差别”,“中

动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在

国戏剧不遵守三一律”,“也不遵守当时欧洲戏剧的其他惯例,因此不可能跟当时的欧洲戏

本试卷上无效

剧相比”。然而此后不久,英国的李却德·赫尔德却辩驳道“《赵氏孤儿》就它的布局或者结

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

构来谈,跟希腊悲剧是很相近的”,双方的观念,针锋相对,可以看作是当时西方文化界在中

考试时间150分钟,满分150分

国古代有无悲剧问题上的與论的代表。

中国的问题,终不会永远只由外国人去谈论、裁决。1904年,蒋观云发表了《中国之演

剧界》,率先引进“悲剧”概念并极力推崇悲剧是“有益人心”的伟业,但在总体上却认为:“我

一、阅读(72分)

国之剧界中,其最大缺憾,诚如訾者所谓无悲剧。”1912年,王国雏的《宋元戏曲考》问世,明

(一)阅读1(本题共5小题,19分)

确断言元代“有悲剧”,并具体指出“其最有悲剧之性质者,则如关汉卿之《窦绒冤》,纪君祥

阅读下面的文字,完成1~5题

之《赵氏孤儿》”。蒋、王的文章揭开了由中国人自己判定中国古代有无悲剧的学术论战历

材料一:

史的第一页。

我国的悲剧,无论是悲剧的成分、悲剧的结局、悲剧的人物等方面,都与西洋悲剧不同,

这场论战,自1904年迄今,一直没有停止,而论战的关键在于确立怎样的判定中国古

说明它的理论也不一样,打上了鲜明的民族烙印。

代悲剧的科学标准。亚里士多德的《诗学》,历来被认作是西方悲剧理论的经典。《诗学》中

我国的悲剧,从悲剧成分的构成特点看,一般是悲喜交集、苦乐相错的。悲和喜似两根

关于悲剧的两大原则性界定一其一,只有身世显赫的大人物才能充当悲剧的主角;其二,

藤萝,紧密地交织在一起,波澜起伏,层层递进,成了一种常见的结构特色。这一特点,在古

悲刷的结尾只能是“由顺境转入逆境”—常常使我们望而生是,自愧弗如。这显然是一种

典戏曲理论中常有涉及。

未能完全知己知彼而轻易妄自菲薄的心态。

我们说中国悲剧的结构特征是悲喜交集、苦乐相错的,并不是说外国悲剧只写悲的苦

不错,作为西方悲剧范型的古希腊悲剧都是以名声显赫的著名人物充当悲剧主角。但

闷,不写喜的欢乐。亚里士多德就认为:“悲剧是从幸福到苦难的变迁。”既然要写幸福,就

在西方悲剧史上,这一法则却并不是一成不变的,文艺复兴和嗣后的启蒙运动时期,这一传

会写到欢乐。但是,希腊悲刷十分强调“庄严的风格”在全刷中的统一性,因而连它们在开

统观念便有所突破。特别是到启蒙运动时期,创作上出现了第一部市民悲剧一菜辛的

场中也很少描写“幸福”,往往人物一登场就充满了悲剧气氛,而且很多悲剧是一悲到底的。

《萨拉·萨姆逊小姐》,于是宣告了仅由身世显赫的大人物独霸悲剧剧坛的历史的结束。因

尽管如此,我们仍认为“从幸福到苦难的变迁”是悲剧的一条普遍规律(尤其体现在爱

而在西方悲剧的“变革”中,大人物和小人物一齐登上了悲剧舞台。如果我们再将审视的目

情悲剧中)。从这一点看,中国悲剧和西方悲剧并无什么不同。但是,在体现这个规律时,

光投向中国古代剧坛,便不难发现,中国古代戏曲中,既有以大人物为主角的悲剧,如《汉宫

我国的悲剧又带有鲜明的民族特征。西方悲剧写由喜(幸福)到悲(苦难)的变迁,一般是大

秋》《梧桐雨》等,也有以小人物为主角的悲剧,如《窦娥冤》《雷峰塔》等。仅就这种意义而

起大落,突变性的,讲究情感形式的阶段性,层次的分明性,前后对比的强烈性。我国悲剧

言,中国古代悲剧可谓毫不逊色。

写由喜到悲的变迁,一般是渐变性的,波澜曲折的,在折与折之间苦乐相错、交替推移;甚至

中国无悲剧论者,往往认为“先离后合,始穷终达,这是中国剧的常套”,其“结局必终于

在一折之中“七情俱备”,悲喜交集:结局往往是大悲之后,还有一点安慰性的小喜:但是,情

团圆”,并以此来否定中国古代悲剧的存在。其实,拿《诗学》中关于悲剧结尾只能是“由顺

感的发展层次,仍有脉络可寻。两者的情感结构方式,大致可以这样来表示:

境转入逆境”的模式来规范,中国古代戏曲中一般被认可为悲剧的作品,也有并不是“终于

西方悲剧:喜→悲→大悲

团圆”的。例如《梧桐雨》第四折,就只写到唐明皇幸蜀还京,独自退居西宫后对杨贵妃的苦

中国悲剧:喜>悲·喜·悲·大悲→小喜

苦思量,让全出戏在雨打梧桐、泪染龙袍的悲凉、凄清境况中落下了帷慕。《汉宫秋》第四

当然,以上只是示意性的一般规律,并非所有西方的悲剧和中国的悲剧都是如此

折,也只是在汉元帝独返成阳,孤处昭阳,闻雁叫而增悲的舞台气氛中结束了全剧。这些作

尽管莎氏的悲剧有类似中国悲剧的地方,但在西方只是在某一个历史时期某一些作家

品,一概不是先高后合,始穷终达,也都没有以团圆终其结局,倒是符合了“由顺境转入逆

身上的反映,并不是普遍的、稳定的呈现。而我国的古典悲刷,几乎绝大多数如此,长期如

境”的“常规”。

此,具有数量的普遍性和历史的稳定性,形成了特定的民族悲剧的美学观念。因而,不能因

即使就我们认可为悲剧而遭一些人反对的结尾“终于团圆”的某些作品看,也明显存在

第1页(共8页)

第2页(共8页)

同课章节目录