14. 苏武传(节选) 课件 (3)

图片预览

文档简介

课件43张PPT。传1.检查学生对本课的通假字、特殊句式的掌握情况。

2.掌握文中刻画人物的方法。

3.学习苏武为维护国家尊严,面对匈奴的威逼利诱,始终不肯屈节的民族正气。教学目的知识回顾1、通假字

2、特殊句式

3、人物关系梳理

4、苏武出使匈奴的社会环

境是怎样的?对情节的发展

有怎样的作用?

5、张胜这个人物形象

有何特点? 通假字

1、畔主背亲

2、与旃毛并咽之

3、掘野鼠去草实而食之

4、空自苦亡人之地/法令亡常/大臣亡罪夷灭者数十家/武父子亡功德

5、信义安所见乎

6、请毕今日之驩

7、因泣下霑衿

8、与武决去特殊句式1、少以父任 2、见犯乃死 3、匈奴使留在汉者

4、何以汝为见 5、信义安所见乎 6、子卿尚复谁为乎

7、汉天子我丈人行也

8、单于益骄,非汉所望也

9、缑王者,昆邪王姊子也

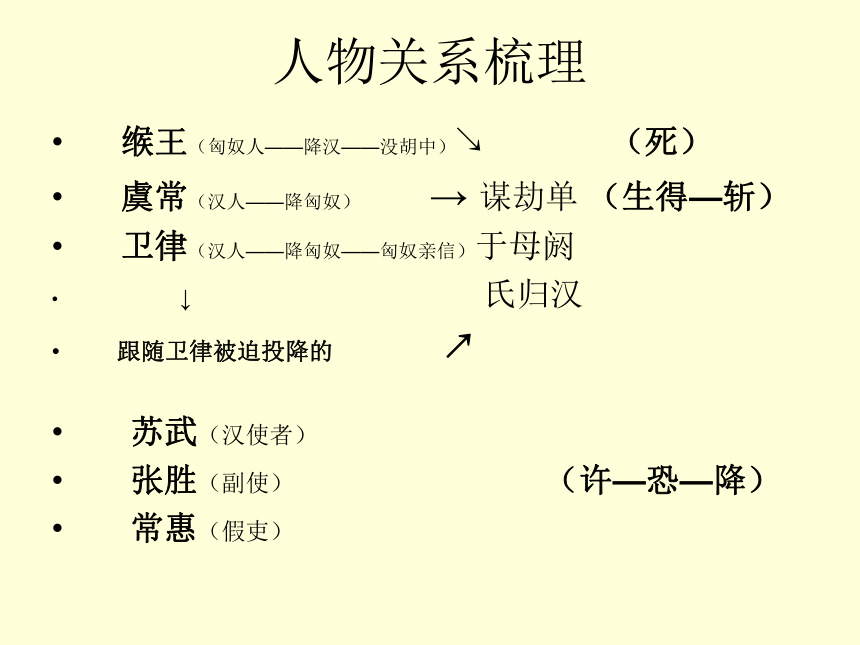

10、后随浞野侯没胡中 秦末汉初,北方匈奴军力日强,不断南侵。文景之时,汉朝多用和亲政策消弭边患。武帝时,汉朝国力渐强,前后与匈奴六十余战。在有了几次胜战后,汉用恩威兼施之策对付匈奴。恰逢匈奴单于示好,公元前100年,汉朝派苏武出使与匈奴修好。 背景资料人物关系梳理 缑王(匈奴人——降汉——没胡中)↘ (死)

虞常(汉人——降匈奴) → 谋劫单 (生得—斩)

卫律(汉人——降匈奴——匈奴亲信)于母阏

↓ 氏归汉

跟随卫律被迫投降的 ↗

苏武(汉使者)

张胜(副使) (许—恐—降)

常惠(假吏)

社会环境、人物刻画问:什么叫社会环境?苏武出使匈奴的社会环境是怎样的?对情节的发展有怎样的作用?

问:张胜这个人物形象有何特点?

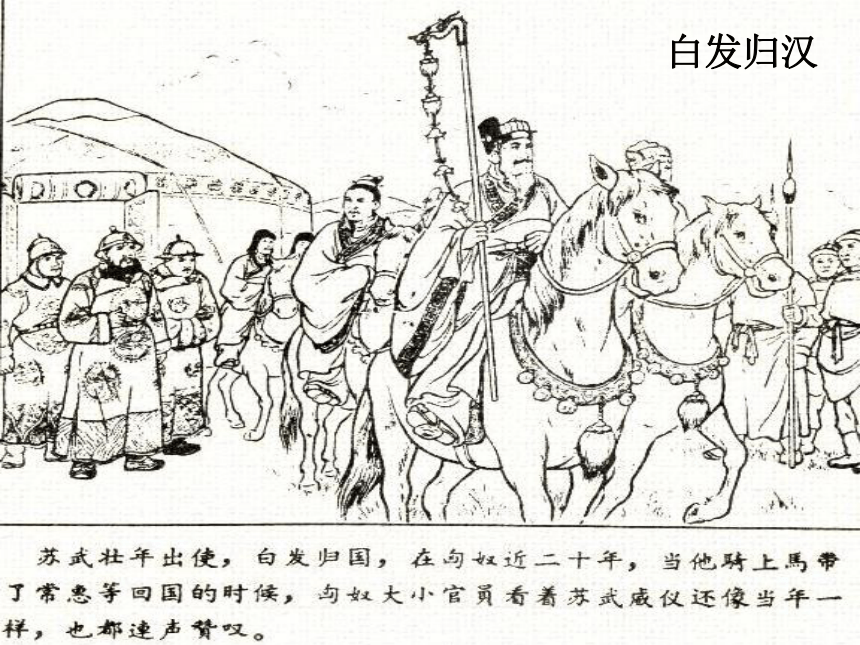

「苏武牧羊」的故事在我国家喻户晓。天汉元年(公元前100年),苏武(前140-前60)奉命出使匈奴被扣,匈奴贵族多方威胁诱降未遂,又将他迁至北海(今贝加尔湖)边牧羊,扬言要公羊生子方可放他回国。苏武坚持十九年不屈。始元六年(公元前81年),因匈奴与汉和好,方被遣回朝。苏武死后,汉宣帝将其列为麒麟阁十一功臣之一,彰显其节操。苏武决不背叛祖国的气节,流芳百世,传唱千古。 苏武传故事梳理白发归汉拔剑自刎卫律逼降,坚贞不屈囚困地窖北海牧羊,贫贱不移李陵劝降,大义凛然情节一:召武受辞人物:卫律、苏武、常惠

道具:剑

地点:汉使帐下

卫律受单于之命审讯苏武

卫律小人得志,趾高气昂的准备审讯苏武。

苏武还没等卫律开口,就对常惠说:屈自己节操,辱国家使命,即使活着,拿什么脸面再回汉朝呢!” 拔出佩剑,向颈欲挥。

常惠:“将军!”

卫律大吃一惊,慌忙抢过苏武佩剑。可颈上已着剑锋。

苏武倒在地上,浑身是血,脖子已受了重伤。

卫律紧抱苏武大喊:“来人!快请内医来!”

情节二:会论虞常人物:卫律、苏武、虞常、张胜

道具:剑

地点:审讯罪人的公堂之上。虞常、张胜

单于派人通知苏武要审讯虞常、张胜,苏武旁听。

卫律:投降后成了单于的亲信,希冀献功,无家国观念,无是非标准,唯利是图,一副小人得志的狂傲自满的样子。

苏武:对卫律鄙夷、唾弃,不屑一顾。态度始终刚强,目光始终坚毅。卫律:剑斩虞常

卫律曰:汉朝的使者张胜谋杀单于近臣,本应当判处死刑。单于仁德,只要投降,就可以赦免。

卫律举剑做要杀张胜的动作。

张胜:我……我投降。

卫律又故作愤怒的说:副使有罪,其他的人一同治罪。

苏武始终没有正眼看卫律,昂着头说:一非同谋,二非亲属,说什么一同治罪?卫律:举起剑来做要杀苏武的动作。

苏武:岿然不动

(卫律态度软下来。以沾沾自喜的神态诉说自己投降后的富贵生活。)

卫律奸笑着说:苏先生,我先前背叛汉朝投降匈奴。受到单于的大恩,赐我爵号,封我为王。如今我拥有手下数万,牛羊满山。富贵到这种地步!苏先生今天投降了,明天也会这样的。白白的将身体给野草做肥料,谁又能知道呢?

苏武:看一下卫律,投以鄙夷的一瞥。仍不为所动。

卫律见苏武不为所动,面目又变得凶恶起来,对苏武说:你通过我的关系投降,我就和你结为兄弟,要是不听我的话,以后再想见我,哪有那么容易啊?

苏武听到“兄弟”一词,对卫律这种卖国求荣、唯利是图的小人忍无可忍。愤怒的骂道:你本是汉朝臣子,不顾恩义,背叛主上,离弃双亲,在异族那里做奴隶,我要见你干什么?单于信任你,让你来判定人的生死,你不公平处理,反而想借此使汉天子和单于相斗,自己幸灾乐祸。你明明知道我不会投降,想要两国互相攻打,匈奴的灾难,就要从我苏武开始了。 对比的手法,个性化的人物语言

卫律

李陵塑造人物的艺术手法阅读探究 卫律和李陵劝降的说辞和情形有怎样的不同? 为什么?阅读探究 面对卫律和李陵的劝降,苏武的回答在措辞和态度上有怎样的不同? 为什么?卫律:

威逼利诱、软硬兼施

——杀鸡儆猴(杀虞常)

——死亡威胁(失败)

——利诱(荣华富贵)

——恼羞成怒离去

傲慢自大、阴险狡诈、卖国求荣的小人。李陵(以情动人、肺腑之言):

汉武帝年高昏庸(兄弟枉死、妻离子散)

——亲身经历、现身说法(叙说自己刚刚投降时的心情和调整过程)

——惭愧不已、痛苦而去

不是彻底卖国之人

但意志不够坚定,对国家不够忠诚,

因为一己之私投靠匈奴而后又后悔不已,

说明其性格的懦弱。同是劝降,

卫律所言骄横无耻,面目凶恶可憎

而李陵尽诉肺腑之言,但仍难掩变节的羞愧

苏武怒斥卫律,却婉言拒绝李陵

阅读探究 怎样理解苏武的生死抉择

求死:

“见犯乃死,重负国,欲自杀”——以死明志,

维护国家尊严

“卫律召武受辞……引佩刀自刺”——以死殉国,

维护民族尊严

“王必欲降武,请毕今日之驩,效死于前。”

——誓死不降,个人

私情为后,忠于国家在前。

求生:

绝不饮食,饮雪吞旃,掘鼠弆草,忍受常人无

法忍受的困厄生活。(摧毁肉体,征服意志的办

法) ——意志坚定,不会被轻易摧垮

苏武是一个十分珍视生命

的人,但为了国家的利益,

将个人的生死全然置之度

外 。一心考虑的是汉朝的

荣誉 与利益。他的生死抉

择 基于一个信念:国家的

利益高于一切。

阅读探究 分析刻画苏武这一人物形象的手法,及苏武这一人物形象。阅读探究 文章是如何运用对比手法,如何从环境及细节描写入手,刻画人物性格的? 二人的劝降方式不同,一是他们与苏武关系不同,二是他们地位与修养也不同。卫律原来是汉朝武将,被匈奴俘虏后投降,本是无气节的武夫,希冀献功的小人,并无是非标准,惟利是图,所以丑态百出,遭到苏武的唾弃。李陵是一代名将飞将军李广之后,曾为汉朝立下战功,因寡不敌众战败无奈投降,被汉武帝诛灭家族。所以在劝降时用攻心法,在看到苏武的大义凛然后,他能“泣下沾襟”,可见尚存羞恶之心。 卫律劝降苏武采取的是软硬兼施、威逼利诱的方式。先以副使张胜获罪,苏武“当相坐”,胁迫他,又“复举剑拟之”威逼他,后以“赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此”来利诱。 李陵劝降苏武则是动之以情,晓之以理。在饮酒叙谈中,以老友身份先指出汉室薄情,披露苏武家庭的悲剧 ;又以切身体会说当初与苏武颇有同感;最后指出汉皇法令无常,回去也难保身家平安。 李陵劝降苏武时,曾说过汉武帝刻薄寡恩,这一点在《答苏武书》中得到印证。以“当享茅土之荐,受千乘之赏”的大功,却“赐不过二百万,位不过典属国”。李陵在衡量人生价值时以个人得失为标准,苏武则以国家大局为重,不计个人名利。苏武明知汉武帝的刻薄寡恩,还要归汉,因为在他心中,君国一家,他抵死也要作汉臣,要忠于祖国。汉帝给他多少赏赐他并不在乎。他在乎的是自己终于完成了使命,维护了国家民族尊严。两人境界的高下是不言而喻的,苏武的伟大也在此。 文章为表现苏武的气节及始终不渝的爱国精神,在注重记其“行”的同时,着力于环境及细节的描写。苏武出使匈奴,因突发事变,被扣幽禁。他的周围,有操纵生死的匈奴单于和卫律,有屈膝投降的副使张胜,有曾为友现降敌的李陵。在冰天雪地廪食不至的北海牧羊,苏武更是被置之于死地。这些险恶环境使苏武尽展英雄风采。 作者通过细节描写,表现了苏武不屈的民族气节。苏武自刺一节,被置于地坎温火之上,“蹈背出血,气绝复苏”,充满悲壮色彩。周围人的反应是“卫律惊,自抱持武”“惠等哭,舆归营”“单于壮其节”。这一惊、一哭、一壮的细节描写,充分表现出苏武的铮铮铁骨及高尚情操。细节还有,苏武被幽禁在大窖中,“卧啮雪,与旃毛并咽之”;他流放北海,“掘野鼠去草实而食之”;他“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”等。文章将史家笔法与文学表现很好地结合起来刻画苏武持节不屈的英雄形象。 主流品质、民族气节、爱国精神三个方面是构成苏武形象的主要内容。 苏武形象持节不屈不苟他忠君爱国、威武不屈、贫贱不移、忠贞不渝、坚韧不拔 。 两千多年来,苏武崇高的气节,成为中国伦理人格的榜样,成为一种民族文化的心理要素。苏武的性格特征忠君爱国

威武不屈

贫贱不移

忠贞不渝

坚韧不拔 李娜颠峰之作——《苏武牧羊》春草年年绿 绿了千年

牧歌悠悠唱 唱遍草原

有一支歌 也唱了千年

奶奶唱给爸爸

爸爸唱给我

我唱在心间苏武留胡节不辱

雪地又冰天 苦忍十九年

渴饮雪 饥吞毡

牧羊北海边

心存汉社稷 旄落犹未还

历尽难中难 心如铁石坚

夜坐塞上 时闻笳声

入耳痛心酸传唱不衰的民族精魂——《苏武牧羊》李娜颠峰之作——《苏武牧羊》秦时的明月依然明艳

汉时的雄关已经不见

有一支歌 唱了千年

有一支歌 唱遍草原

有一支歌 永留人间

有一支歌 我唱在心间

2.掌握文中刻画人物的方法。

3.学习苏武为维护国家尊严,面对匈奴的威逼利诱,始终不肯屈节的民族正气。教学目的知识回顾1、通假字

2、特殊句式

3、人物关系梳理

4、苏武出使匈奴的社会环

境是怎样的?对情节的发展

有怎样的作用?

5、张胜这个人物形象

有何特点? 通假字

1、畔主背亲

2、与旃毛并咽之

3、掘野鼠去草实而食之

4、空自苦亡人之地/法令亡常/大臣亡罪夷灭者数十家/武父子亡功德

5、信义安所见乎

6、请毕今日之驩

7、因泣下霑衿

8、与武决去特殊句式1、少以父任 2、见犯乃死 3、匈奴使留在汉者

4、何以汝为见 5、信义安所见乎 6、子卿尚复谁为乎

7、汉天子我丈人行也

8、单于益骄,非汉所望也

9、缑王者,昆邪王姊子也

10、后随浞野侯没胡中 秦末汉初,北方匈奴军力日强,不断南侵。文景之时,汉朝多用和亲政策消弭边患。武帝时,汉朝国力渐强,前后与匈奴六十余战。在有了几次胜战后,汉用恩威兼施之策对付匈奴。恰逢匈奴单于示好,公元前100年,汉朝派苏武出使与匈奴修好。 背景资料人物关系梳理 缑王(匈奴人——降汉——没胡中)↘ (死)

虞常(汉人——降匈奴) → 谋劫单 (生得—斩)

卫律(汉人——降匈奴——匈奴亲信)于母阏

↓ 氏归汉

跟随卫律被迫投降的 ↗

苏武(汉使者)

张胜(副使) (许—恐—降)

常惠(假吏)

社会环境、人物刻画问:什么叫社会环境?苏武出使匈奴的社会环境是怎样的?对情节的发展有怎样的作用?

问:张胜这个人物形象有何特点?

「苏武牧羊」的故事在我国家喻户晓。天汉元年(公元前100年),苏武(前140-前60)奉命出使匈奴被扣,匈奴贵族多方威胁诱降未遂,又将他迁至北海(今贝加尔湖)边牧羊,扬言要公羊生子方可放他回国。苏武坚持十九年不屈。始元六年(公元前81年),因匈奴与汉和好,方被遣回朝。苏武死后,汉宣帝将其列为麒麟阁十一功臣之一,彰显其节操。苏武决不背叛祖国的气节,流芳百世,传唱千古。 苏武传故事梳理白发归汉拔剑自刎卫律逼降,坚贞不屈囚困地窖北海牧羊,贫贱不移李陵劝降,大义凛然情节一:召武受辞人物:卫律、苏武、常惠

道具:剑

地点:汉使帐下

卫律受单于之命审讯苏武

卫律小人得志,趾高气昂的准备审讯苏武。

苏武还没等卫律开口,就对常惠说:屈自己节操,辱国家使命,即使活着,拿什么脸面再回汉朝呢!” 拔出佩剑,向颈欲挥。

常惠:“将军!”

卫律大吃一惊,慌忙抢过苏武佩剑。可颈上已着剑锋。

苏武倒在地上,浑身是血,脖子已受了重伤。

卫律紧抱苏武大喊:“来人!快请内医来!”

情节二:会论虞常人物:卫律、苏武、虞常、张胜

道具:剑

地点:审讯罪人的公堂之上。虞常、张胜

单于派人通知苏武要审讯虞常、张胜,苏武旁听。

卫律:投降后成了单于的亲信,希冀献功,无家国观念,无是非标准,唯利是图,一副小人得志的狂傲自满的样子。

苏武:对卫律鄙夷、唾弃,不屑一顾。态度始终刚强,目光始终坚毅。卫律:剑斩虞常

卫律曰:汉朝的使者张胜谋杀单于近臣,本应当判处死刑。单于仁德,只要投降,就可以赦免。

卫律举剑做要杀张胜的动作。

张胜:我……我投降。

卫律又故作愤怒的说:副使有罪,其他的人一同治罪。

苏武始终没有正眼看卫律,昂着头说:一非同谋,二非亲属,说什么一同治罪?卫律:举起剑来做要杀苏武的动作。

苏武:岿然不动

(卫律态度软下来。以沾沾自喜的神态诉说自己投降后的富贵生活。)

卫律奸笑着说:苏先生,我先前背叛汉朝投降匈奴。受到单于的大恩,赐我爵号,封我为王。如今我拥有手下数万,牛羊满山。富贵到这种地步!苏先生今天投降了,明天也会这样的。白白的将身体给野草做肥料,谁又能知道呢?

苏武:看一下卫律,投以鄙夷的一瞥。仍不为所动。

卫律见苏武不为所动,面目又变得凶恶起来,对苏武说:你通过我的关系投降,我就和你结为兄弟,要是不听我的话,以后再想见我,哪有那么容易啊?

苏武听到“兄弟”一词,对卫律这种卖国求荣、唯利是图的小人忍无可忍。愤怒的骂道:你本是汉朝臣子,不顾恩义,背叛主上,离弃双亲,在异族那里做奴隶,我要见你干什么?单于信任你,让你来判定人的生死,你不公平处理,反而想借此使汉天子和单于相斗,自己幸灾乐祸。你明明知道我不会投降,想要两国互相攻打,匈奴的灾难,就要从我苏武开始了。 对比的手法,个性化的人物语言

卫律

李陵塑造人物的艺术手法阅读探究 卫律和李陵劝降的说辞和情形有怎样的不同? 为什么?阅读探究 面对卫律和李陵的劝降,苏武的回答在措辞和态度上有怎样的不同? 为什么?卫律:

威逼利诱、软硬兼施

——杀鸡儆猴(杀虞常)

——死亡威胁(失败)

——利诱(荣华富贵)

——恼羞成怒离去

傲慢自大、阴险狡诈、卖国求荣的小人。李陵(以情动人、肺腑之言):

汉武帝年高昏庸(兄弟枉死、妻离子散)

——亲身经历、现身说法(叙说自己刚刚投降时的心情和调整过程)

——惭愧不已、痛苦而去

不是彻底卖国之人

但意志不够坚定,对国家不够忠诚,

因为一己之私投靠匈奴而后又后悔不已,

说明其性格的懦弱。同是劝降,

卫律所言骄横无耻,面目凶恶可憎

而李陵尽诉肺腑之言,但仍难掩变节的羞愧

苏武怒斥卫律,却婉言拒绝李陵

阅读探究 怎样理解苏武的生死抉择

求死:

“见犯乃死,重负国,欲自杀”——以死明志,

维护国家尊严

“卫律召武受辞……引佩刀自刺”——以死殉国,

维护民族尊严

“王必欲降武,请毕今日之驩,效死于前。”

——誓死不降,个人

私情为后,忠于国家在前。

求生:

绝不饮食,饮雪吞旃,掘鼠弆草,忍受常人无

法忍受的困厄生活。(摧毁肉体,征服意志的办

法) ——意志坚定,不会被轻易摧垮

苏武是一个十分珍视生命

的人,但为了国家的利益,

将个人的生死全然置之度

外 。一心考虑的是汉朝的

荣誉 与利益。他的生死抉

择 基于一个信念:国家的

利益高于一切。

阅读探究 分析刻画苏武这一人物形象的手法,及苏武这一人物形象。阅读探究 文章是如何运用对比手法,如何从环境及细节描写入手,刻画人物性格的? 二人的劝降方式不同,一是他们与苏武关系不同,二是他们地位与修养也不同。卫律原来是汉朝武将,被匈奴俘虏后投降,本是无气节的武夫,希冀献功的小人,并无是非标准,惟利是图,所以丑态百出,遭到苏武的唾弃。李陵是一代名将飞将军李广之后,曾为汉朝立下战功,因寡不敌众战败无奈投降,被汉武帝诛灭家族。所以在劝降时用攻心法,在看到苏武的大义凛然后,他能“泣下沾襟”,可见尚存羞恶之心。 卫律劝降苏武采取的是软硬兼施、威逼利诱的方式。先以副使张胜获罪,苏武“当相坐”,胁迫他,又“复举剑拟之”威逼他,后以“赐号称王,拥众数万,马畜弥山,富贵如此”来利诱。 李陵劝降苏武则是动之以情,晓之以理。在饮酒叙谈中,以老友身份先指出汉室薄情,披露苏武家庭的悲剧 ;又以切身体会说当初与苏武颇有同感;最后指出汉皇法令无常,回去也难保身家平安。 李陵劝降苏武时,曾说过汉武帝刻薄寡恩,这一点在《答苏武书》中得到印证。以“当享茅土之荐,受千乘之赏”的大功,却“赐不过二百万,位不过典属国”。李陵在衡量人生价值时以个人得失为标准,苏武则以国家大局为重,不计个人名利。苏武明知汉武帝的刻薄寡恩,还要归汉,因为在他心中,君国一家,他抵死也要作汉臣,要忠于祖国。汉帝给他多少赏赐他并不在乎。他在乎的是自己终于完成了使命,维护了国家民族尊严。两人境界的高下是不言而喻的,苏武的伟大也在此。 文章为表现苏武的气节及始终不渝的爱国精神,在注重记其“行”的同时,着力于环境及细节的描写。苏武出使匈奴,因突发事变,被扣幽禁。他的周围,有操纵生死的匈奴单于和卫律,有屈膝投降的副使张胜,有曾为友现降敌的李陵。在冰天雪地廪食不至的北海牧羊,苏武更是被置之于死地。这些险恶环境使苏武尽展英雄风采。 作者通过细节描写,表现了苏武不屈的民族气节。苏武自刺一节,被置于地坎温火之上,“蹈背出血,气绝复苏”,充满悲壮色彩。周围人的反应是“卫律惊,自抱持武”“惠等哭,舆归营”“单于壮其节”。这一惊、一哭、一壮的细节描写,充分表现出苏武的铮铮铁骨及高尚情操。细节还有,苏武被幽禁在大窖中,“卧啮雪,与旃毛并咽之”;他流放北海,“掘野鼠去草实而食之”;他“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”等。文章将史家笔法与文学表现很好地结合起来刻画苏武持节不屈的英雄形象。 主流品质、民族气节、爱国精神三个方面是构成苏武形象的主要内容。 苏武形象持节不屈不苟他忠君爱国、威武不屈、贫贱不移、忠贞不渝、坚韧不拔 。 两千多年来,苏武崇高的气节,成为中国伦理人格的榜样,成为一种民族文化的心理要素。苏武的性格特征忠君爱国

威武不屈

贫贱不移

忠贞不渝

坚韧不拔 李娜颠峰之作——《苏武牧羊》春草年年绿 绿了千年

牧歌悠悠唱 唱遍草原

有一支歌 也唱了千年

奶奶唱给爸爸

爸爸唱给我

我唱在心间苏武留胡节不辱

雪地又冰天 苦忍十九年

渴饮雪 饥吞毡

牧羊北海边

心存汉社稷 旄落犹未还

历尽难中难 心如铁石坚

夜坐塞上 时闻笳声

入耳痛心酸传唱不衰的民族精魂——《苏武牧羊》李娜颠峰之作——《苏武牧羊》秦时的明月依然明艳

汉时的雄关已经不见

有一支歌 唱了千年

有一支歌 唱遍草原

有一支歌 永留人间

有一支歌 我唱在心间