八年级历史上册新教材解读课件(统编版2024)

文档属性

| 名称 | 八年级历史上册新教材解读课件(统编版2024) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 79.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 16:03:19 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

义务教育新教材内容解读

历史 · 八年级上册

统编版(2024)

笃研新课标 活用新教材 灵动新课堂

前 言

在《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的前言部分,明确提到:“根据《中共

中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《教育部关于加强义务教

育课程教材建设的意见》精神,教育部组织修订了义务教育课程方案和课程标准。”明确提到了

修订教材的必要性和依据,强调了教材在培养学生核心素养、适应社会发展需求和信息技术应用

等方面的重要作用。通过这些修订,教材将更好地服务于教育教学,促进学生的全面发展。

2022年版义务教育课程标准修订的教材已于2024年秋季学期陆续投入使用,2025年秋季学

期八年级新教材继续投入使用。

为更好地帮助熟悉2025年秋季新学期新教材,准确把握教材内容和教学目标,特推出《义务

教育新教材(2024版)》具体内容解读PPT,提高教学效果。

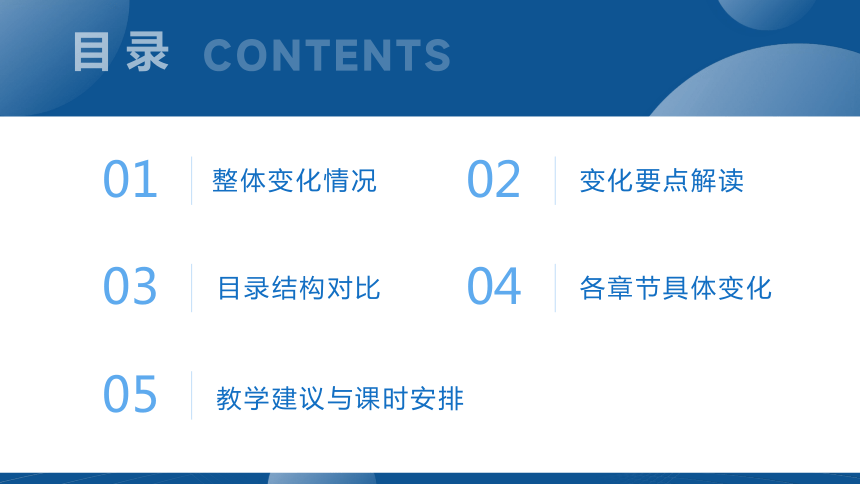

01

02

变化要点解读

03

目录结构对比

04

各章节具体变化

05

教学建议与课时安排

整体变化情况

第一部分

整体变化情况

采用"大概念"统整单元,如"民族危机与救亡图存""社会变革与道路探索"等主题式编排。

增加地图、数据图表、文学作品等跨学科素材(如活动课;1. 通过历史和语文、道德与法治、地理、艺术等课程的学习,整理各课程中有关中国共产党在新民主主义革命时期的重要人物、事件、旧址及作品等,梳理出这 一时期中国共产党人的精神谱系,完成跨学科主题学习知识图谱)。

1. 强化国家意志与党史教育

新教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,融入二十大精神,突出中国共产党在近代史中的核心作用,体现国家对人才培养的新要求,增强"四史教育"(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)渗透。新增"历史主动精神""中国式现代化"等时代话语,强化民族复兴主线。(如:第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧)

2. 核心素养导向深化

3. 内容结构化与跨学科整合

2024版教材更强调历史学科核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)的落地,增设更多史料分析、思辨性问题。

第二部分

变化要点解读

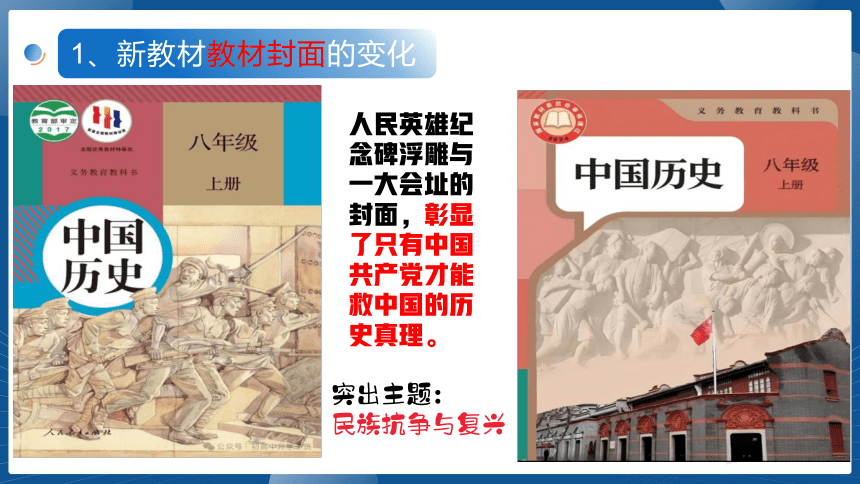

1、新教材教材封面的变化

人民英雄纪念碑浮雕与一大会址的封面,彰显了只有中国共产党才能救中国的历史真理。

突出主题:

民族抗争与复兴

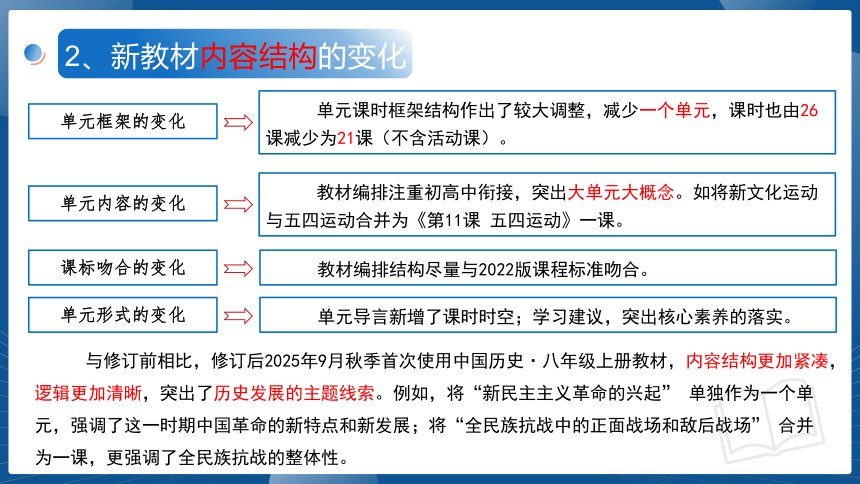

2、新教材内容结构的变化

与修订前相比,修订后2025年9月秋季首次使用中国历史·八年级上册教材,内容结构更加紧凑,逻辑更加清晰,突出了历史发展的主题线索。例如,将“新民主主义革命的兴起” 单独作为一个单元,强调了这一时期中国革命的新特点和新发展;将“全民族抗战中的正面战场和敌后战场” 合并为一课,更强调了全民族抗战的整体性。

单元框架的变化

单元课时框架结构作出了较大调整,减少一个单元,课时也由26课减少为21课(不含活动课)。

单元内容的变化

教材编排注重初高中衔接,突出大单元大概念。如将新文化运动与五四运动合并为《第11课 五四运动》一课。

课标吻合的变化

教材编排结构尽量与2022版课程标准吻合。

单元形式的变化

单元导言新增了课时时空;学习建议,突出核心素养的落实。

4.核心内容变化解读

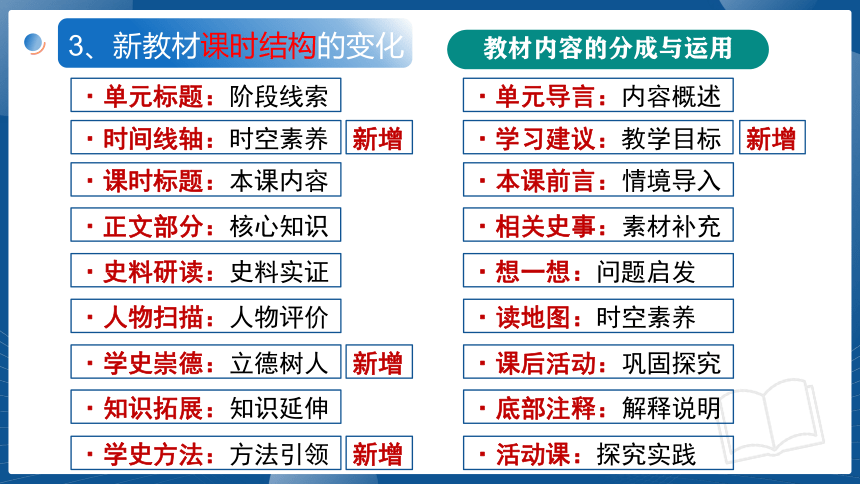

教材内容的分成与运用

·单元导言:内容概述

·时间线轴:时空素养

·学习建议:教学目标

·单元标题:阶段线索

·课时标题:本课内容

·史料研读:史料实证

·正文部分:核心知识

·人物扫描:人物评价

·本课前言:情境导入

·想一想:问题启发

·相关史事:素材补充

·读地图:时空素养

·学史崇德:立德树人

·课后活动:巩固探究

·知识拓展:知识延伸

·底部注释:解释说明

·学史方法:方法引领

·活动课:探究实践

新增

新增

新增

新增

3、新教材课时结构的变化

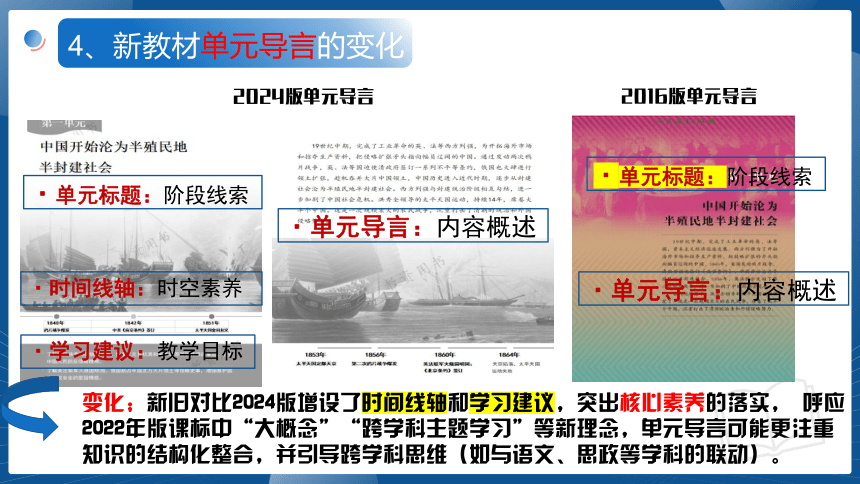

变化;新旧对比2024版增设了时间线轴和学习建议,突出核心素养的落实, 呼应2022年版课标中“大概念”“跨学科主题学习”等新理念,单元导言可能更注重知识的结构化整合,并引导跨学科思维(如与语文、思政等学科的联动)。

·单元标题:阶段线索

·时间线轴:时空素养

·学习建议:教学目标

·单元导言:内容概述

·单元标题:阶段线索

·单元导言:内容概述

4、新教材单元导言的变化

2024版单元导言

2016版单元导言

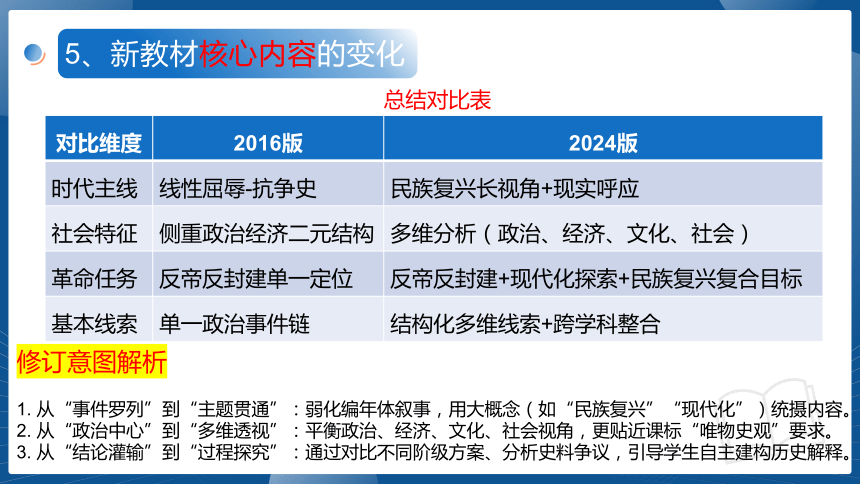

5、新教材核心内容的变化

对比维度 2016版 2024版

时代主线 线性屈辱-抗争史 民族复兴长视角+现实呼应

社会特征 侧重政治经济二元结构 多维分析(政治、经济、文化、社会)

革命任务 反帝反封建单一定位 反帝反封建+现代化探索+民族复兴复合目标

基本线索 单一政治事件链 结构化多维线索+跨学科整合

总结对比表

修订意图解析

1. 从“事件罗列”到“主题贯通”:弱化编年体叙事,用大概念(如“民族复兴”“现代化”)统摄内容。

2. 从“政治中心”到“多维透视”:平衡政治、经济、文化、社会视角,更贴近课标“唯物史观”要求。

3. 从“结论灌输”到“过程探究”:通过对比不同阶级方案、分析史料争议,引导学生自主建构历史解释。

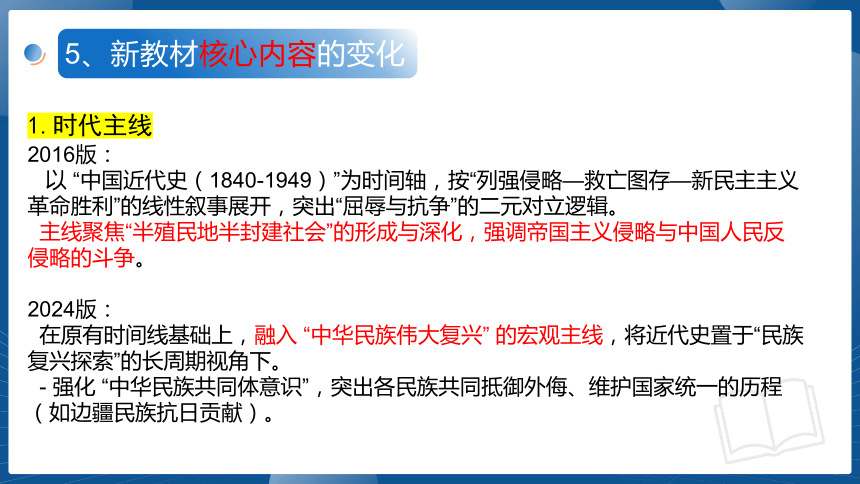

1.时代主线

2016版:

以 “中国近代史(1840-1949)”为时间轴,按“列强侵略—救亡图存—新民主主义革命胜利”的线性叙事展开,突出“屈辱与抗争”的二元对立逻辑。

主线聚焦“半殖民地半封建社会”的形成与深化,强调帝国主义侵略与中国人民反侵略的斗争。

2024版:

在原有时间线基础上,融入 “中华民族伟大复兴” 的宏观主线,将近代史置于“民族复兴探索”的长周期视角下。

- 强化 “中华民族共同体意识”,突出各民族共同抵御外侮、维护国家统一的历程(如边疆民族抗日贡献)。

5、新教材核心内容的变化

2.社会特征

2016版:

侧重 “半殖民地半封建社会” 的政治和经济特征:

政治:主权丧失、阶级矛盾激化;

经济:自然经济解体、列强资本控制。

社会文化层面叙述较少,侧重重大事件(如洋务运动、辛亥革命)的直接影响。

2024版:

多维社会特征分析:

新增社会结构变迁”(如民族资本主义发展、工人阶级壮大);

强化 “文化冲突与融合”(如西学东渐、传统价值观的坚守与变革);

强调 “社会变革的复杂性”,例如农民阶级、资产阶级、无产阶级的不同诉求与互动。

5、新教材核心内容的变化

3.革命任务

2016版:

革命任务明确为 “反帝反封建”,以“救亡图存”为核心目标。

突出不同阶级的探索:

农民阶级:太平天国、义和团;

资产阶级:戊戌变法、辛亥革命;

无产阶级:新民主主义革命。

最终结论为“只有中国共产党才能领导中国革命成功”。

2024版:

深化 “革命任务的阶段性与统一性”:

新增 “现代化探索”视角,将经济工业化、政治民主化、思想科学化纳入革命任务范畴(如洋务运动“自强求富”与改革开放的关联);

强调 “革命任务与民族复兴的衔接”,例如抗日战争不仅是反侵略,更是“民族觉醒的里程碑”。

细化 “不同阶级方案的对比”:

增加对资产阶级改良派(如梁启超)与革命派(如孙中山)思想差异的分析;

强化“马克思主义中国化” 的必然性(通过对比国共两党道路选择)。

5、新教材核心内容的变化

4.基本线索

2016版:

单一政治史线索:以重大政治事件(战争、条约、革命)串联内容,侧重政权更迭与军事斗争。

线索框架:列强侵略→农民抗争→资产阶级改良与革命→无产阶级革命胜利。

2024版:

结构化多维线索:

政治线索:主权丧失与维护、政党政治演进;

经济线索:传统经济转型、近代工业兴衰;

文化线索:传统文化韧性、思想解放历程、革命文化形成;

社会线索:阶层变动、民众动员、社会治理变革。

新增跨学科线索:例如“地理视角下的通商口岸分布”“科技史中的近代军事技术变革”。

核心素养导向:通过“史料实证—历史解释—家国情怀”的链条重构叙事逻辑。

5、新教材核心内容的变化

6.五大核心素养的落实

一、唯物史观:深化社会形态演进的理论阐释

1.矛盾分析的立体化。2024 版新增 “西方列强与封建统治阶级相互勾结” 的表述,将近代中国社会危机的根源从单一的民族矛盾扩展到阶级矛盾与民族矛盾的交织,体现了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。例如,通过分析太平天国运动中农民阶级与封建地主阶级、外国列强的双重对抗,学生能理解半殖民地半封建社会形态下的复杂矛盾结构。

2.现代化探索的历史定位。导言将太平天国运动置于 “半殖民地化加深” 的背景下,突出其作为农民阶级现代化探索的历史意义。这种表述呼应了唯物史观中 “人民群众是历史创造者” 的观点,引导学生认识到不同阶级在历史进程中的作用差异。

2024版新教材的修订在唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五大核心素养的落实上实现了系统性提升。

二、时空观念:强化历史脉络的精准定位

1.时间维度的精细化

2024 版明确太平天国 “持续 14 年”,较 2017 版仅提 “席卷大半个中国” 更精准。这一调整帮助学生建立清晰的时间轴,理解农民战争的长期性对近代中国社会结构的深远影响,如太平天国对清政府财政体系的冲击。

2.空间维度的扩展

新增俄国侵略细节,指出 “俄国吞并大片中国领土”,将第二次鸦片战争的侵略格局从英法扩展到多列强,使学生能在空间上理解边疆危机的复杂性。结合《瑷珲条约》《北京条约》等史实,学生可形成 “列强环伺” 的空间认知。

6.五大核心素养的落实

三、史料实证:构建多维度的实证路径

1.史实整合的逻辑性

2024 版将太平天国运动与两次鸦片战争的因果关系强化,如 “西方列强侵略加剧→社会危机加深→农民运动爆发” 的逻辑链,为学生提供了分析历史事件关联性的实证框架。学生可通过对比《南京条约》与《天津条约》的内容差异,论证列强侵略的递进性。

2.史料类型的多元化

导言中 “工业革命 - 侵略扩张 - 社会性质变化” 的叙事主线,隐含了对经济史、政治史、社会史等多类型史料的整合。例如,结合工业革命时期英国棉纺织业发展数据与中国白银外流数据,学生可实证列强经济侵略的本质。

6.五大核心素养的落实

四、历史解释:提升因果分析的深度

1.概念界定的科学化

2024 版用 “中国历史进入近代时期” 替代 “中国开始沦为半殖民地半封建社会”,这一表述调整呼应了史学界对近代化起点的学术共识,引导学生从 “传统 - 现代” 转型视角解释鸦片战争的历史地位。

2.事件关联的复杂化

导言将太平天国运动与边疆危机、洋务运动等并置,体现了 “内忧外患” 的互动关系。例如,学生可通过分析太平天国对清政府军事改革(如湘军崛起)的刺激作用,解释近代化探索的被动性。

6.五大核心素养的落实

五、家国情怀:强化民族精神的价值引领

1.反帝精神的凸显

导言强调太平天国 “沉重打击外国侵略势力”,突出农民运动的反帝性质。结合太平军抗击洋枪队的史实,学生可形成对近代中国人民反抗精神的情感认同。

2.国家主权意识的渗透

新增俄国侵略细节,通过领土主权丧失的史实,培养学生的国家主权意识。例如,结合《勘分西北界约记》的具体条款,学生可理解边疆危机对国家统一的威胁。

6.五大核心素养的落实

第三部分

目录结构对比

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

从目录上来看,单元标题和课目标题没有变化,但页码增加,材料研读更详实。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“近代化的早期探索和民族危机的加剧”变为“早期现代化的初步探索与民族危机的加剧”;

2.第7课标题由“八国联军侵华与《辛丑条约》签订”变为“义和团运动和八国联军侵华”。

主要变化

话语权:近代化等同于资本主义化,此理论带有西方中心论色彩;现代化理论更倡导道路的多样性。所以,近代史是对救国道路的探索,走一条符合中国国情道路。

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.第8课标题由“革命先行者孙中山”变为“中国同盟会”,原教材第9课第一目内容移至本课时作为第三目内容;

2.新教材“第9课 辛亥革命”内容调整比较多,涉及原教材第9、10、11课内容。

3.新教材“第10课 帝制复辟与军阀割据”为原教材第11课内容。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“新民主主义革命的开始”变为“新民主主义革命的兴起”;

2.原“第12课新文化运动”和“第13课五四运动”合并为一课内容,即现“第11课五四运动”。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“从国共合作到国共对立”更新为“从国共合作到农村革命根据地的建立”;

2.原“第17课 中国工农红军长征”更新为“第15课 中国工农红军长征与遵义会议”,增加了“遵义会议”,突显该会议的重要性。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

原“第20课正面战场的抗战”和“第21课敌后战场的抗战”合并,更新为现“第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场”。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.原“第23课内战爆发”更新为“第20课国民党挑起内战”,凸显主动与被动;

2.新教材第七单元为本册最后一单元,“第22课活动课 探寻红色文化的历史基因”,(旧版教材最后一单元为第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展,第27课活动课:考察近代历史遗迹)更凸显红色基因的传承。

主要变化

新教材在附录 中国近现代大事年表(上)之前增加了【学史方法】栏目学史方法

(一)如何评价历史人物

( 二 )如何从历史图像中获取信息

( 三 )如何从重大历史题材影视剧中获取信息

更注重历史学习方法的指导。

目录结构对比

八年级上册探寻红色文化的历史基因

原主题:考察近代历史遗迹

突出跨学科

目录结构对比

第四部分

各章节具体变化

各章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第1课 鸦片战争

1.引言发生了变化,

2.删减鸦片走私危害《材料研读》的材料;精简虎门销烟《相关史事》文字;

3.师夷长技《相关史事》移作《知识拓展》;

4.正文最后一段增加近代中国社会的主要矛盾和反帝反封建的历史任务。

章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第2课 第二次鸦片战争

1.引言发生了变化。

2.正文补充“修约”和“换约”内容;

3.正文详细增加俄国侵占我国领土内容

章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第3课 太平天国运动

1.引言发生了变化

2. 删除周天爵《材料研读》;

3.增加太平天国土营水营《相关史事》;删减曾国藩《人物扫描》。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第4课 洋务运动和边疆危机

1.引言发生了变化

2.删除洋务运动的地位:第一次近代化运动;

3.增加收复新疆、中法战争的地图。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

1.引言发生了变化

2.原第一、二目合并为“甲午中日战争与《马关条约》的签订”;充实《马关条约》的影响,

3.新增第三目“民族资本主义的发展”;更换旅顺大居杀《材料研读》材料。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第6课 戊戌变法

1.引言发生了变化

2.第一目:增戊戌变法的背景和评价;原第一目中拆出第二目“维新运动的开展”;

3.新增变法通议《材料研读》;

4.谭嗣同《相关史事》改为 学史崇德

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第7课 义和团运动和八国联军侵华

1.新增瓦德西《材料研读》(从原知识拓展删改而成);增补1900年俄军侵略东北《相关史事》;

2.补充《辛丑条约》内容;

3.知识拓展:清末新政与北洋军阀。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

1.原第9课第一目“革命志士的奋斗”并入本课,调整课名;

2.孙中山《人物扫描》内容并入正文;增补华兴会、光复会《相关史事》;

3.增设黄兴《人物扫描》;

4.三民主义《知识拓展》改作《相关史事》;

5.知识拓展:“苏报”案。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第9课 辛亥革命

原第9课“武昌起义”设为第一目,原第10课“中华民国的建立”和“中华民国临时约法”两目合并为第二目,原第10课“袁世凯窃取革命果实”和原第11课“二次革命”合并为第三目;袁世凯与宋案的关系,由“直接牵涉”改为“可能牵涉”的表述,增加对辛亥革命局限性的论述。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第10课 帝制复辟与军阀割据

1.原第一目“二次革命”上移后调整课名;

2.增加“二十一条”内容的《相关史事》;

3.增加蔡锷人物扫描;护国战争一目:替换讨袁《材料研读》;

4.护法运动《知识拓展》改作《相关史事》;

5.删除二次革命和护国战争形势图,增加北洋军阀割据图;

6.知识拓展:短暂春天。

章节具体变化

第四单元 新民主主义革命的兴起

第11课 五四运动

1.原12、13课合并一课,原12课为第一目,原13课一、二目合为“五四运动的爆发”,原第三目不变;

2.增陈独秀《人物扫描》;

3.正文增李大钊批判孔教;

4.男女同校《相关史事》移作《知识拓展》;

5.增火烧赵家楼《相关史事》;增加五四精神,五四运动和意义,少量精简。删除知识拓展:全国学联。

章节具体变化

第四单元 新民主主义革命的兴起

第12课 中国共产党诞生

1.正文增补陈独秀、李大钊传播马克思主义的史事。增加四位中共一大的参会代表姓名;

2.正文增补一大意义,突出伟大建党精神;建党精神从课后移到课中作《材料研读》;

3.林祥谦《相关史事》改为《学史崇德》。

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第13课 国共合作与北伐战争

1.增补新三民主义《相关史事》;

2.增加黄埔军校《材料研读》;四一二的《知识拓展》改作《相关史事》;

3.增补李大钊就义的《学史崇德》;充实国民政府、宁汉合流等变化过程;增补毛泽东农民运动史事。

4.增加知识拓展:宋庆龄斥责国民党反动派。

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第14课 毛泽东开辟井冈山道路

1.三湾改编《相关史事》内容改为正文;增加方志敏《学史崇德》;

2.充实古田会议内容和意义,原导言“毛泽东形成农村包围城市、武装夺取政权的思想”移至正文;

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第15课 中国工农红军长征与遵义会议

1.课名增遵义会议,原“战略转移与遵义会议”拆分为 “红军反围剿与战略转移”和“遵义会议”两目;

2.删除李德相关史事;陈树湘《人物扫描》改为《学史崇德》;

3.正文增加长征精神。

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第16课 从九一八事变到西安事变

1.原第一、二目拆分出“局部抗战开始”为第二目,原第三目“华北危机与一二· 九运动”改为“一二· 九运动与抗日救亡运动的高涨”;

2.增加杨靖宇人物扫描;

3.增加赵一曼学史崇德;

4.增补中共率先提出武装抗日主张,充实长城抗战、察哈尔抗战、绥远抗战内容;原相关史事:

5.瓦窑堡会议,调整至正文。

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第17课 七七事变与全民族抗战

1.增补《相关史事》中内迁事迹;

2.增《知识拓展》“侵华战争时期日军犯下的滔天罪行”

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场

1.原20、21课精简为第一目“正面战场”和第二目“敌后战场”,

2.原22课第一目改为本课第三目“坚持全民族抗战”,

3.增设 “世界反法西斯战争的东方主战场”作为第四目;

5.平型关大捷调整为“正面战场的抗战”讲述;大量删减“第三次长沙会战”内容。6.敌后抗战增加神头岭、响堂铺、黄土岭等伏击战 ;

7.增补百团大战《材料研读》、左权《人物扫描》、正文增加台湾抗日斗争、增加白求恩学史崇德、原知识拓展“远征军”移至正文第四目“世界反法西斯战争”

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第19课 抗日战争的胜利

1.整编第一目“中国共产党是全民族抗战的中流砥柱”;

2.增加中流砥柱《材料研读》;

3.增加抗战精神《材料研读》。

章节具体变化

第七单元:人民解放战争

第20课 国民党挑起内战

1.调整课名,点明国民党发动内战;增设上党战役《相关史事》;

2.美国扶持国民党《相关史事》;原国共力量对比《相关史事》改为以数据表格呈现;

3.增设毛泽东分析内战形势《材料研读》,刘胡兰《相关史事》改为《学史崇德》;

4.增加粉碎重点进攻形势图;

5.增补知识拓展:国统区反饥饿反内战运动。

章节具体变化

第七单元:人民解放战争

第21课 人民解放战争的胜利

1.增设民资困境的《相关史事》;

2.增加战略进攻形势图;

3.正文增加人民解放战争胜利原因;论述和国民党偷文物到台湾的《相关史事》;

4.增设第三目“中共七届二中全会和新民主主义革命胜利的意义”,将原中共七届二中全会《相关史事》内容改为正文;

5.增加新民主主义革命胜利意义的论述;增设中共中央进京“赶考”的《相关史事》。

章节具体变化

原第八单元

旧教材目录

原第八单元

原25课:第一目:民族资本主义内容分散到第5课和第10课去,此课删减比较多;第二目:社会习俗的变化删除

原26课:删除。

第五部分

教学建议与课时安排

1.教学建议新课标背景下的课堂教学注重质量标准关注学习情境强化素养导向聚焦学习任务一、新课标背景下课堂教学重心转变传统双基教学——掌握双基内容(把知识储存进大脑)核心素养教学——运用双基做事(把知识转化为素养)1.教学建议二、遵循“三有”原则,实施新教材渗透新理念“心中有书”是教师专业素养的基石。要求教师认真研读课标、深入钻研教材、灵活应用教参、精心选用教辅,虚心学习理念。01心中有书“目中有人”凸显了以学生为中心的教学理念。注重学情分析,包括学生的学习基础、学习起点、学习习惯、学习风格、兴趣爱好以及认知发展水平等,确保教学内容与学生的实际情况紧密契合,充分体现因材施教的教育原则。02目中有人“脑中有图”要求教师具备规划能力。拟定周计划、学期计划、学年计划,确保教学有序高效推进;重视学段规划,明确各阶段学生应掌握的核心技能与达成的学业标准,确保学生能力稳步提升;把教学流程和学生学习路径相结合,形成高效闭环,驱动教学质量与学生能力的双重飞跃。03脑中有图

1.教学建议

三、深入研读新课标,把握历史教学新航向

认真研读新课标,充分理解新课标、新理念、新要求——《义务教育历史课程标准(2022年版)》是教材编写、命题与考试的依据。新课标提出的新理念、新要求集中反映在新教材的编写与修订中。因此,作为一线教师,一定要认真阅读新课标,明确新课标提出的新理念、新要求,进而明确新教材修订的内在原因。同时,新课标明确提出培养学生历史核心素养的要求,为学生将来进入普通高中阶段进一步培养历史核心素养指明了方向。因此,作为历史教师,一定要熟练掌握新课标要求,自觉担当起为党育人、为国育才的重任。

领悟新理念新要求

02

洞悉新教材修订背景

03

聚焦核心素养目标

01

1.教学建议

四、全面透析新教材,拓宽历史教学新路径

巧用“学史方法”栏目

巧用“学史方法”栏目

在学习某一历史事件时,将该栏目与单元主题教学相结合,比如学习第一单元时,把“学史方法”中的时间线梳理技巧运用到整个单元的学习中,让学生对历史有更系统的认识。

深挖辅助材料资源

新教材中的“相关史事”“知识拓展”“材料研读”“学史崇德”“人物扫描”“课后活动”等栏目以及图片、地图等辅助材料蕴含丰富的教学信息。

创新教学方法应用

根据新教材的特点,可采用情境教学法、问题导学法、合作学习法、列表归纳法、逆向构课法、信息技术教学法……

1.教学建议

五、注重学习方法的指导

1.教学建议

六、确定教学重点

教学重点是教学的核心内容和关键所在。如果没有对一节课的内容确定教学重点,平均使力,面面俱到,必然会导致教学时间吃紧,而且很难使教学内容既具体又深入,不利于学生对所学历史的感知和理解。因此,在分析教材内容基础上确定教学重点是必要的。

确定教学重点需要解决的主要问题

在历史上的地位

在教材中的地位

在本课中的地位

基于学情的能力培养

重点的选择

重点的突出

补充相应的材料

设计思考的问题

组织探究的活动

基于教材的核心知识

1.教学建议

六、引导学生学会自主阅读课文内容

教师可以采取“先学后教、以学定教、少教多学”的策略,组织学生在课前对教材内容进行阅读理解和梳理概括。引导学生自主阅读教材。可采用学案的方式,即教师提出阅读理解教材的任务要求,由学生自己来梳理教材知识的线索并找出重要节点,如要求学生概括课文内容的层次和要点、编写所学历史进程的大事记、绘制所学内容的思维导图等。这样,既可提高学生阅读、概括、归纳、理解等学习能力,又能在一定程度上解决课时不足的问题。

做好学期教学计划

学期教学计划是对一学期教学工作的整体规划,也是一学期教学进度的基本蓝图。其中,要计划好本学期教学工作的具体日程,包括教学总周数、课时数、每周教学的单元和课题等。做好学期教学计划,从总整体上计划好本学期具体的教学进度,以保证教学工作按计划有序的进行。

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会 第1课 鸦片战争 1课时

第2课 第二次鸦片战争 1课时

第3课 太平天国运动 1课时

单元复习测试 2课时

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧 第4课 洋务运动和边疆危机 2课时

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 1课时

第6课 戊戌变法 1课时

第7课 义和团运动和八国联军侵华 1课时

单元复习测试 3课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 第8课 中国同盟会 1课时

第9课 辛亥革命 1课时

第10课 帝制复辟与军阀割据 2课时

单元复习与测试 2课时

第四单元 新民主主义革命的兴起 第11课 五四运动 2课时

第12课 中国共产党诞生 1课时

单元复习 2课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立 第13课 国共合作与北伐战争 2课时

第14课 毛泽东开辟井冈山道路 1课时

第15课 中国工农红军长征与遵义会议 1课时

单元复习与测试 2课时

第六单元 中 华 民 族 的 抗 日 战 争 第16课 从九一八事变到西安事变 1课时

第17课 七七事变与全民族抗战 1课时

第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场 2课时

第19课 抗日战争的胜利 1课时

单元复习与测试 2课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第七单元 人 民 解 放 战 争 第20课 国民党挑起内战 1课时

第21课 人民解放战争的胜利 2课时

第22课 活动课 探寻红色文化的历史基因 2课时

学史方法 单元复习 2课时

学史方法(一)如何评价历史人物 1课时

( 二 )如何从历史图像中获取信息 1课时

( 三 )如何从重大历史题材影视剧中获取信息 1课时

感谢观看

义务教育新教材内容解读

教材改变了,课堂不会变;

方法改变了,课堂不会变;

观念改变了,课堂就会变;

课堂改变了,学生就会变。

义务教育新教材内容解读

历史 · 八年级上册

统编版(2024)

笃研新课标 活用新教材 灵动新课堂

前 言

在《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的前言部分,明确提到:“根据《中共

中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《教育部关于加强义务教

育课程教材建设的意见》精神,教育部组织修订了义务教育课程方案和课程标准。”明确提到了

修订教材的必要性和依据,强调了教材在培养学生核心素养、适应社会发展需求和信息技术应用

等方面的重要作用。通过这些修订,教材将更好地服务于教育教学,促进学生的全面发展。

2022年版义务教育课程标准修订的教材已于2024年秋季学期陆续投入使用,2025年秋季学

期八年级新教材继续投入使用。

为更好地帮助熟悉2025年秋季新学期新教材,准确把握教材内容和教学目标,特推出《义务

教育新教材(2024版)》具体内容解读PPT,提高教学效果。

01

02

变化要点解读

03

目录结构对比

04

各章节具体变化

05

教学建议与课时安排

整体变化情况

第一部分

整体变化情况

采用"大概念"统整单元,如"民族危机与救亡图存""社会变革与道路探索"等主题式编排。

增加地图、数据图表、文学作品等跨学科素材(如活动课;1. 通过历史和语文、道德与法治、地理、艺术等课程的学习,整理各课程中有关中国共产党在新民主主义革命时期的重要人物、事件、旧址及作品等,梳理出这 一时期中国共产党人的精神谱系,完成跨学科主题学习知识图谱)。

1. 强化国家意志与党史教育

新教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,融入二十大精神,突出中国共产党在近代史中的核心作用,体现国家对人才培养的新要求,增强"四史教育"(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)渗透。新增"历史主动精神""中国式现代化"等时代话语,强化民族复兴主线。(如:第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧)

2. 核心素养导向深化

3. 内容结构化与跨学科整合

2024版教材更强调历史学科核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)的落地,增设更多史料分析、思辨性问题。

第二部分

变化要点解读

1、新教材教材封面的变化

人民英雄纪念碑浮雕与一大会址的封面,彰显了只有中国共产党才能救中国的历史真理。

突出主题:

民族抗争与复兴

2、新教材内容结构的变化

与修订前相比,修订后2025年9月秋季首次使用中国历史·八年级上册教材,内容结构更加紧凑,逻辑更加清晰,突出了历史发展的主题线索。例如,将“新民主主义革命的兴起” 单独作为一个单元,强调了这一时期中国革命的新特点和新发展;将“全民族抗战中的正面战场和敌后战场” 合并为一课,更强调了全民族抗战的整体性。

单元框架的变化

单元课时框架结构作出了较大调整,减少一个单元,课时也由26课减少为21课(不含活动课)。

单元内容的变化

教材编排注重初高中衔接,突出大单元大概念。如将新文化运动与五四运动合并为《第11课 五四运动》一课。

课标吻合的变化

教材编排结构尽量与2022版课程标准吻合。

单元形式的变化

单元导言新增了课时时空;学习建议,突出核心素养的落实。

4.核心内容变化解读

教材内容的分成与运用

·单元导言:内容概述

·时间线轴:时空素养

·学习建议:教学目标

·单元标题:阶段线索

·课时标题:本课内容

·史料研读:史料实证

·正文部分:核心知识

·人物扫描:人物评价

·本课前言:情境导入

·想一想:问题启发

·相关史事:素材补充

·读地图:时空素养

·学史崇德:立德树人

·课后活动:巩固探究

·知识拓展:知识延伸

·底部注释:解释说明

·学史方法:方法引领

·活动课:探究实践

新增

新增

新增

新增

3、新教材课时结构的变化

变化;新旧对比2024版增设了时间线轴和学习建议,突出核心素养的落实, 呼应2022年版课标中“大概念”“跨学科主题学习”等新理念,单元导言可能更注重知识的结构化整合,并引导跨学科思维(如与语文、思政等学科的联动)。

·单元标题:阶段线索

·时间线轴:时空素养

·学习建议:教学目标

·单元导言:内容概述

·单元标题:阶段线索

·单元导言:内容概述

4、新教材单元导言的变化

2024版单元导言

2016版单元导言

5、新教材核心内容的变化

对比维度 2016版 2024版

时代主线 线性屈辱-抗争史 民族复兴长视角+现实呼应

社会特征 侧重政治经济二元结构 多维分析(政治、经济、文化、社会)

革命任务 反帝反封建单一定位 反帝反封建+现代化探索+民族复兴复合目标

基本线索 单一政治事件链 结构化多维线索+跨学科整合

总结对比表

修订意图解析

1. 从“事件罗列”到“主题贯通”:弱化编年体叙事,用大概念(如“民族复兴”“现代化”)统摄内容。

2. 从“政治中心”到“多维透视”:平衡政治、经济、文化、社会视角,更贴近课标“唯物史观”要求。

3. 从“结论灌输”到“过程探究”:通过对比不同阶级方案、分析史料争议,引导学生自主建构历史解释。

1.时代主线

2016版:

以 “中国近代史(1840-1949)”为时间轴,按“列强侵略—救亡图存—新民主主义革命胜利”的线性叙事展开,突出“屈辱与抗争”的二元对立逻辑。

主线聚焦“半殖民地半封建社会”的形成与深化,强调帝国主义侵略与中国人民反侵略的斗争。

2024版:

在原有时间线基础上,融入 “中华民族伟大复兴” 的宏观主线,将近代史置于“民族复兴探索”的长周期视角下。

- 强化 “中华民族共同体意识”,突出各民族共同抵御外侮、维护国家统一的历程(如边疆民族抗日贡献)。

5、新教材核心内容的变化

2.社会特征

2016版:

侧重 “半殖民地半封建社会” 的政治和经济特征:

政治:主权丧失、阶级矛盾激化;

经济:自然经济解体、列强资本控制。

社会文化层面叙述较少,侧重重大事件(如洋务运动、辛亥革命)的直接影响。

2024版:

多维社会特征分析:

新增社会结构变迁”(如民族资本主义发展、工人阶级壮大);

强化 “文化冲突与融合”(如西学东渐、传统价值观的坚守与变革);

强调 “社会变革的复杂性”,例如农民阶级、资产阶级、无产阶级的不同诉求与互动。

5、新教材核心内容的变化

3.革命任务

2016版:

革命任务明确为 “反帝反封建”,以“救亡图存”为核心目标。

突出不同阶级的探索:

农民阶级:太平天国、义和团;

资产阶级:戊戌变法、辛亥革命;

无产阶级:新民主主义革命。

最终结论为“只有中国共产党才能领导中国革命成功”。

2024版:

深化 “革命任务的阶段性与统一性”:

新增 “现代化探索”视角,将经济工业化、政治民主化、思想科学化纳入革命任务范畴(如洋务运动“自强求富”与改革开放的关联);

强调 “革命任务与民族复兴的衔接”,例如抗日战争不仅是反侵略,更是“民族觉醒的里程碑”。

细化 “不同阶级方案的对比”:

增加对资产阶级改良派(如梁启超)与革命派(如孙中山)思想差异的分析;

强化“马克思主义中国化” 的必然性(通过对比国共两党道路选择)。

5、新教材核心内容的变化

4.基本线索

2016版:

单一政治史线索:以重大政治事件(战争、条约、革命)串联内容,侧重政权更迭与军事斗争。

线索框架:列强侵略→农民抗争→资产阶级改良与革命→无产阶级革命胜利。

2024版:

结构化多维线索:

政治线索:主权丧失与维护、政党政治演进;

经济线索:传统经济转型、近代工业兴衰;

文化线索:传统文化韧性、思想解放历程、革命文化形成;

社会线索:阶层变动、民众动员、社会治理变革。

新增跨学科线索:例如“地理视角下的通商口岸分布”“科技史中的近代军事技术变革”。

核心素养导向:通过“史料实证—历史解释—家国情怀”的链条重构叙事逻辑。

5、新教材核心内容的变化

6.五大核心素养的落实

一、唯物史观:深化社会形态演进的理论阐释

1.矛盾分析的立体化。2024 版新增 “西方列强与封建统治阶级相互勾结” 的表述,将近代中国社会危机的根源从单一的民族矛盾扩展到阶级矛盾与民族矛盾的交织,体现了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。例如,通过分析太平天国运动中农民阶级与封建地主阶级、外国列强的双重对抗,学生能理解半殖民地半封建社会形态下的复杂矛盾结构。

2.现代化探索的历史定位。导言将太平天国运动置于 “半殖民地化加深” 的背景下,突出其作为农民阶级现代化探索的历史意义。这种表述呼应了唯物史观中 “人民群众是历史创造者” 的观点,引导学生认识到不同阶级在历史进程中的作用差异。

2024版新教材的修订在唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五大核心素养的落实上实现了系统性提升。

二、时空观念:强化历史脉络的精准定位

1.时间维度的精细化

2024 版明确太平天国 “持续 14 年”,较 2017 版仅提 “席卷大半个中国” 更精准。这一调整帮助学生建立清晰的时间轴,理解农民战争的长期性对近代中国社会结构的深远影响,如太平天国对清政府财政体系的冲击。

2.空间维度的扩展

新增俄国侵略细节,指出 “俄国吞并大片中国领土”,将第二次鸦片战争的侵略格局从英法扩展到多列强,使学生能在空间上理解边疆危机的复杂性。结合《瑷珲条约》《北京条约》等史实,学生可形成 “列强环伺” 的空间认知。

6.五大核心素养的落实

三、史料实证:构建多维度的实证路径

1.史实整合的逻辑性

2024 版将太平天国运动与两次鸦片战争的因果关系强化,如 “西方列强侵略加剧→社会危机加深→农民运动爆发” 的逻辑链,为学生提供了分析历史事件关联性的实证框架。学生可通过对比《南京条约》与《天津条约》的内容差异,论证列强侵略的递进性。

2.史料类型的多元化

导言中 “工业革命 - 侵略扩张 - 社会性质变化” 的叙事主线,隐含了对经济史、政治史、社会史等多类型史料的整合。例如,结合工业革命时期英国棉纺织业发展数据与中国白银外流数据,学生可实证列强经济侵略的本质。

6.五大核心素养的落实

四、历史解释:提升因果分析的深度

1.概念界定的科学化

2024 版用 “中国历史进入近代时期” 替代 “中国开始沦为半殖民地半封建社会”,这一表述调整呼应了史学界对近代化起点的学术共识,引导学生从 “传统 - 现代” 转型视角解释鸦片战争的历史地位。

2.事件关联的复杂化

导言将太平天国运动与边疆危机、洋务运动等并置,体现了 “内忧外患” 的互动关系。例如,学生可通过分析太平天国对清政府军事改革(如湘军崛起)的刺激作用,解释近代化探索的被动性。

6.五大核心素养的落实

五、家国情怀:强化民族精神的价值引领

1.反帝精神的凸显

导言强调太平天国 “沉重打击外国侵略势力”,突出农民运动的反帝性质。结合太平军抗击洋枪队的史实,学生可形成对近代中国人民反抗精神的情感认同。

2.国家主权意识的渗透

新增俄国侵略细节,通过领土主权丧失的史实,培养学生的国家主权意识。例如,结合《勘分西北界约记》的具体条款,学生可理解边疆危机对国家统一的威胁。

6.五大核心素养的落实

第三部分

目录结构对比

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

从目录上来看,单元标题和课目标题没有变化,但页码增加,材料研读更详实。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“近代化的早期探索和民族危机的加剧”变为“早期现代化的初步探索与民族危机的加剧”;

2.第7课标题由“八国联军侵华与《辛丑条约》签订”变为“义和团运动和八国联军侵华”。

主要变化

话语权:近代化等同于资本主义化,此理论带有西方中心论色彩;现代化理论更倡导道路的多样性。所以,近代史是对救国道路的探索,走一条符合中国国情道路。

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.第8课标题由“革命先行者孙中山”变为“中国同盟会”,原教材第9课第一目内容移至本课时作为第三目内容;

2.新教材“第9课 辛亥革命”内容调整比较多,涉及原教材第9、10、11课内容。

3.新教材“第10课 帝制复辟与军阀割据”为原教材第11课内容。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“新民主主义革命的开始”变为“新民主主义革命的兴起”;

2.原“第12课新文化运动”和“第13课五四运动”合并为一课内容,即现“第11课五四运动”。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.单元标题由“从国共合作到国共对立”更新为“从国共合作到农村革命根据地的建立”;

2.原“第17课 中国工农红军长征”更新为“第15课 中国工农红军长征与遵义会议”,增加了“遵义会议”,突显该会议的重要性。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

原“第20课正面战场的抗战”和“第21课敌后战场的抗战”合并,更新为现“第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场”。

主要变化

目录结构对比

旧教材目录

新教材目录

1.原“第23课内战爆发”更新为“第20课国民党挑起内战”,凸显主动与被动;

2.新教材第七单元为本册最后一单元,“第22课活动课 探寻红色文化的历史基因”,(旧版教材最后一单元为第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展,第27课活动课:考察近代历史遗迹)更凸显红色基因的传承。

主要变化

新教材在附录 中国近现代大事年表(上)之前增加了【学史方法】栏目学史方法

(一)如何评价历史人物

( 二 )如何从历史图像中获取信息

( 三 )如何从重大历史题材影视剧中获取信息

更注重历史学习方法的指导。

目录结构对比

八年级上册探寻红色文化的历史基因

原主题:考察近代历史遗迹

突出跨学科

目录结构对比

第四部分

各章节具体变化

各章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第1课 鸦片战争

1.引言发生了变化,

2.删减鸦片走私危害《材料研读》的材料;精简虎门销烟《相关史事》文字;

3.师夷长技《相关史事》移作《知识拓展》;

4.正文最后一段增加近代中国社会的主要矛盾和反帝反封建的历史任务。

章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第2课 第二次鸦片战争

1.引言发生了变化。

2.正文补充“修约”和“换约”内容;

3.正文详细增加俄国侵占我国领土内容

章节具体变化

第一单元:中国开始沦为半殖民地半封建社会

第3课 太平天国运动

1.引言发生了变化

2. 删除周天爵《材料研读》;

3.增加太平天国土营水营《相关史事》;删减曾国藩《人物扫描》。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第4课 洋务运动和边疆危机

1.引言发生了变化

2.删除洋务运动的地位:第一次近代化运动;

3.增加收复新疆、中法战争的地图。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

1.引言发生了变化

2.原第一、二目合并为“甲午中日战争与《马关条约》的签订”;充实《马关条约》的影响,

3.新增第三目“民族资本主义的发展”;更换旅顺大居杀《材料研读》材料。

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第6课 戊戌变法

1.引言发生了变化

2.第一目:增戊戌变法的背景和评价;原第一目中拆出第二目“维新运动的开展”;

3.新增变法通议《材料研读》;

4.谭嗣同《相关史事》改为 学史崇德

章节具体变化

第二单元:早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第7课 义和团运动和八国联军侵华

1.新增瓦德西《材料研读》(从原知识拓展删改而成);增补1900年俄军侵略东北《相关史事》;

2.补充《辛丑条约》内容;

3.知识拓展:清末新政与北洋军阀。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

1.原第9课第一目“革命志士的奋斗”并入本课,调整课名;

2.孙中山《人物扫描》内容并入正文;增补华兴会、光复会《相关史事》;

3.增设黄兴《人物扫描》;

4.三民主义《知识拓展》改作《相关史事》;

5.知识拓展:“苏报”案。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第9课 辛亥革命

原第9课“武昌起义”设为第一目,原第10课“中华民国的建立”和“中华民国临时约法”两目合并为第二目,原第10课“袁世凯窃取革命果实”和原第11课“二次革命”合并为第三目;袁世凯与宋案的关系,由“直接牵涉”改为“可能牵涉”的表述,增加对辛亥革命局限性的论述。

章节具体变化

第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立

第10课 帝制复辟与军阀割据

1.原第一目“二次革命”上移后调整课名;

2.增加“二十一条”内容的《相关史事》;

3.增加蔡锷人物扫描;护国战争一目:替换讨袁《材料研读》;

4.护法运动《知识拓展》改作《相关史事》;

5.删除二次革命和护国战争形势图,增加北洋军阀割据图;

6.知识拓展:短暂春天。

章节具体变化

第四单元 新民主主义革命的兴起

第11课 五四运动

1.原12、13课合并一课,原12课为第一目,原13课一、二目合为“五四运动的爆发”,原第三目不变;

2.增陈独秀《人物扫描》;

3.正文增李大钊批判孔教;

4.男女同校《相关史事》移作《知识拓展》;

5.增火烧赵家楼《相关史事》;增加五四精神,五四运动和意义,少量精简。删除知识拓展:全国学联。

章节具体变化

第四单元 新民主主义革命的兴起

第12课 中国共产党诞生

1.正文增补陈独秀、李大钊传播马克思主义的史事。增加四位中共一大的参会代表姓名;

2.正文增补一大意义,突出伟大建党精神;建党精神从课后移到课中作《材料研读》;

3.林祥谦《相关史事》改为《学史崇德》。

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第13课 国共合作与北伐战争

1.增补新三民主义《相关史事》;

2.增加黄埔军校《材料研读》;四一二的《知识拓展》改作《相关史事》;

3.增补李大钊就义的《学史崇德》;充实国民政府、宁汉合流等变化过程;增补毛泽东农民运动史事。

4.增加知识拓展:宋庆龄斥责国民党反动派。

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第14课 毛泽东开辟井冈山道路

1.三湾改编《相关史事》内容改为正文;增加方志敏《学史崇德》;

2.充实古田会议内容和意义,原导言“毛泽东形成农村包围城市、武装夺取政权的思想”移至正文;

章节具体变化

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立

第15课 中国工农红军长征与遵义会议

1.课名增遵义会议,原“战略转移与遵义会议”拆分为 “红军反围剿与战略转移”和“遵义会议”两目;

2.删除李德相关史事;陈树湘《人物扫描》改为《学史崇德》;

3.正文增加长征精神。

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第16课 从九一八事变到西安事变

1.原第一、二目拆分出“局部抗战开始”为第二目,原第三目“华北危机与一二· 九运动”改为“一二· 九运动与抗日救亡运动的高涨”;

2.增加杨靖宇人物扫描;

3.增加赵一曼学史崇德;

4.增补中共率先提出武装抗日主张,充实长城抗战、察哈尔抗战、绥远抗战内容;原相关史事:

5.瓦窑堡会议,调整至正文。

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第17课 七七事变与全民族抗战

1.增补《相关史事》中内迁事迹;

2.增《知识拓展》“侵华战争时期日军犯下的滔天罪行”

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场

1.原20、21课精简为第一目“正面战场”和第二目“敌后战场”,

2.原22课第一目改为本课第三目“坚持全民族抗战”,

3.增设 “世界反法西斯战争的东方主战场”作为第四目;

5.平型关大捷调整为“正面战场的抗战”讲述;大量删减“第三次长沙会战”内容。6.敌后抗战增加神头岭、响堂铺、黄土岭等伏击战 ;

7.增补百团大战《材料研读》、左权《人物扫描》、正文增加台湾抗日斗争、增加白求恩学史崇德、原知识拓展“远征军”移至正文第四目“世界反法西斯战争”

章节具体变化

第六单元 中华民族的抗日战争

第19课 抗日战争的胜利

1.整编第一目“中国共产党是全民族抗战的中流砥柱”;

2.增加中流砥柱《材料研读》;

3.增加抗战精神《材料研读》。

章节具体变化

第七单元:人民解放战争

第20课 国民党挑起内战

1.调整课名,点明国民党发动内战;增设上党战役《相关史事》;

2.美国扶持国民党《相关史事》;原国共力量对比《相关史事》改为以数据表格呈现;

3.增设毛泽东分析内战形势《材料研读》,刘胡兰《相关史事》改为《学史崇德》;

4.增加粉碎重点进攻形势图;

5.增补知识拓展:国统区反饥饿反内战运动。

章节具体变化

第七单元:人民解放战争

第21课 人民解放战争的胜利

1.增设民资困境的《相关史事》;

2.增加战略进攻形势图;

3.正文增加人民解放战争胜利原因;论述和国民党偷文物到台湾的《相关史事》;

4.增设第三目“中共七届二中全会和新民主主义革命胜利的意义”,将原中共七届二中全会《相关史事》内容改为正文;

5.增加新民主主义革命胜利意义的论述;增设中共中央进京“赶考”的《相关史事》。

章节具体变化

原第八单元

旧教材目录

原第八单元

原25课:第一目:民族资本主义内容分散到第5课和第10课去,此课删减比较多;第二目:社会习俗的变化删除

原26课:删除。

第五部分

教学建议与课时安排

1.教学建议新课标背景下的课堂教学注重质量标准关注学习情境强化素养导向聚焦学习任务一、新课标背景下课堂教学重心转变传统双基教学——掌握双基内容(把知识储存进大脑)核心素养教学——运用双基做事(把知识转化为素养)1.教学建议二、遵循“三有”原则,实施新教材渗透新理念“心中有书”是教师专业素养的基石。要求教师认真研读课标、深入钻研教材、灵活应用教参、精心选用教辅,虚心学习理念。01心中有书“目中有人”凸显了以学生为中心的教学理念。注重学情分析,包括学生的学习基础、学习起点、学习习惯、学习风格、兴趣爱好以及认知发展水平等,确保教学内容与学生的实际情况紧密契合,充分体现因材施教的教育原则。02目中有人“脑中有图”要求教师具备规划能力。拟定周计划、学期计划、学年计划,确保教学有序高效推进;重视学段规划,明确各阶段学生应掌握的核心技能与达成的学业标准,确保学生能力稳步提升;把教学流程和学生学习路径相结合,形成高效闭环,驱动教学质量与学生能力的双重飞跃。03脑中有图

1.教学建议

三、深入研读新课标,把握历史教学新航向

认真研读新课标,充分理解新课标、新理念、新要求——《义务教育历史课程标准(2022年版)》是教材编写、命题与考试的依据。新课标提出的新理念、新要求集中反映在新教材的编写与修订中。因此,作为一线教师,一定要认真阅读新课标,明确新课标提出的新理念、新要求,进而明确新教材修订的内在原因。同时,新课标明确提出培养学生历史核心素养的要求,为学生将来进入普通高中阶段进一步培养历史核心素养指明了方向。因此,作为历史教师,一定要熟练掌握新课标要求,自觉担当起为党育人、为国育才的重任。

领悟新理念新要求

02

洞悉新教材修订背景

03

聚焦核心素养目标

01

1.教学建议

四、全面透析新教材,拓宽历史教学新路径

巧用“学史方法”栏目

巧用“学史方法”栏目

在学习某一历史事件时,将该栏目与单元主题教学相结合,比如学习第一单元时,把“学史方法”中的时间线梳理技巧运用到整个单元的学习中,让学生对历史有更系统的认识。

深挖辅助材料资源

新教材中的“相关史事”“知识拓展”“材料研读”“学史崇德”“人物扫描”“课后活动”等栏目以及图片、地图等辅助材料蕴含丰富的教学信息。

创新教学方法应用

根据新教材的特点,可采用情境教学法、问题导学法、合作学习法、列表归纳法、逆向构课法、信息技术教学法……

1.教学建议

五、注重学习方法的指导

1.教学建议

六、确定教学重点

教学重点是教学的核心内容和关键所在。如果没有对一节课的内容确定教学重点,平均使力,面面俱到,必然会导致教学时间吃紧,而且很难使教学内容既具体又深入,不利于学生对所学历史的感知和理解。因此,在分析教材内容基础上确定教学重点是必要的。

确定教学重点需要解决的主要问题

在历史上的地位

在教材中的地位

在本课中的地位

基于学情的能力培养

重点的选择

重点的突出

补充相应的材料

设计思考的问题

组织探究的活动

基于教材的核心知识

1.教学建议

六、引导学生学会自主阅读课文内容

教师可以采取“先学后教、以学定教、少教多学”的策略,组织学生在课前对教材内容进行阅读理解和梳理概括。引导学生自主阅读教材。可采用学案的方式,即教师提出阅读理解教材的任务要求,由学生自己来梳理教材知识的线索并找出重要节点,如要求学生概括课文内容的层次和要点、编写所学历史进程的大事记、绘制所学内容的思维导图等。这样,既可提高学生阅读、概括、归纳、理解等学习能力,又能在一定程度上解决课时不足的问题。

做好学期教学计划

学期教学计划是对一学期教学工作的整体规划,也是一学期教学进度的基本蓝图。其中,要计划好本学期教学工作的具体日程,包括教学总周数、课时数、每周教学的单元和课题等。做好学期教学计划,从总整体上计划好本学期具体的教学进度,以保证教学工作按计划有序的进行。

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会 第1课 鸦片战争 1课时

第2课 第二次鸦片战争 1课时

第3课 太平天国运动 1课时

单元复习测试 2课时

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧 第4课 洋务运动和边疆危机 2课时

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 1课时

第6课 戊戌变法 1课时

第7课 义和团运动和八国联军侵华 1课时

单元复习测试 3课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 第8课 中国同盟会 1课时

第9课 辛亥革命 1课时

第10课 帝制复辟与军阀割据 2课时

单元复习与测试 2课时

第四单元 新民主主义革命的兴起 第11课 五四运动 2课时

第12课 中国共产党诞生 1课时

单元复习 2课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第五单元 从国共合作到农村革命根据地的建立 第13课 国共合作与北伐战争 2课时

第14课 毛泽东开辟井冈山道路 1课时

第15课 中国工农红军长征与遵义会议 1课时

单元复习与测试 2课时

第六单元 中 华 民 族 的 抗 日 战 争 第16课 从九一八事变到西安事变 1课时

第17课 七七事变与全民族抗战 1课时

第18课 全民族抗战中的正面战场和敌后战场 2课时

第19课 抗日战争的胜利 1课时

单元复习与测试 2课时

2.教学计划

单元 内容 课时安排

第七单元 人 民 解 放 战 争 第20课 国民党挑起内战 1课时

第21课 人民解放战争的胜利 2课时

第22课 活动课 探寻红色文化的历史基因 2课时

学史方法 单元复习 2课时

学史方法(一)如何评价历史人物 1课时

( 二 )如何从历史图像中获取信息 1课时

( 三 )如何从重大历史题材影视剧中获取信息 1课时

感谢观看

义务教育新教材内容解读

教材改变了,课堂不会变;

方法改变了,课堂不会变;

观念改变了,课堂就会变;

课堂改变了,学生就会变。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹