3. 杜甫诗五首 课件 (5)

图片预览

文档简介

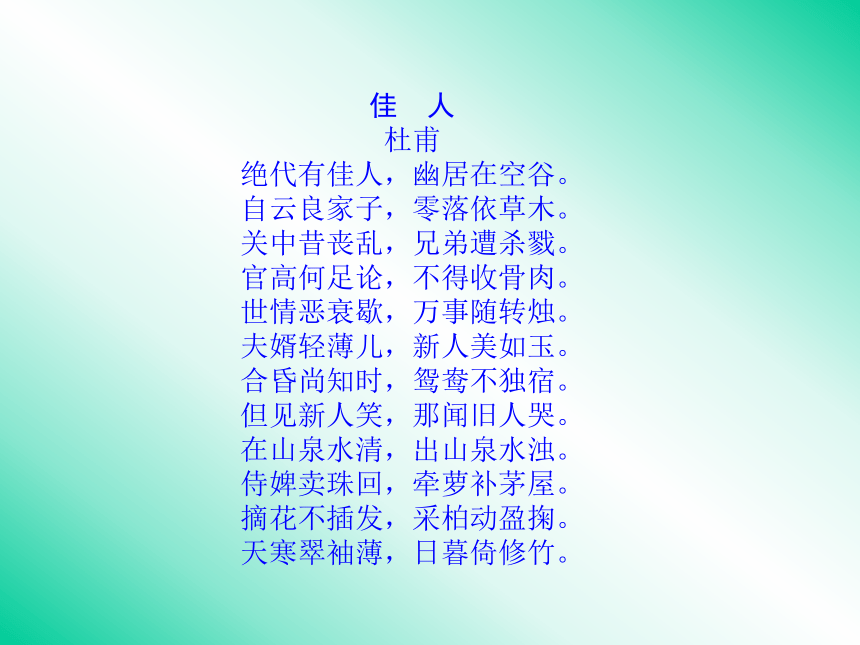

课件26张PPT。唐诗之旅(上) 第3课 杜甫诗五首佳 人

杜甫

绝代有佳人,幽居在空谷。

自云良家子,零落依草木。

关中昔丧乱,兄弟遭杀戮。

官高何足论,不得收骨肉。

世情恶衰歇,万事随转烛。

夫婿轻薄儿,新人美如玉。

合昏尚知时,鸳鸯不独宿。

但见新人笑,那闻旧人哭。

在山泉水清,出山泉水浊。

侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。

摘花不插发,采柏动盈掬。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹。赏析:杜甫很少写专咏美人的诗歌,《佳人》却以其格调之高而成为咏美人的名篇。山中清泉见其品质之清,侍婢卖珠见其生计之贫,牵萝补屋见其隐居之志,摘花不戴见其朴素无华,采柏盈掬见其情操贞洁,日暮倚竹见其清高寂寞。诗人以纯客观叙述方法,兼夹叙夹议和形象比喻等手法,描述了一个在战乱时期被遗弃的上层社会妇女所遭的不幸,并在逆境中揭示她的高尚情操,从而使这个人物形象更加丰满。目标学法1.了解杜甫的生平及其思想意识。

2.认识其诗抒写个人情怀,紧密结合时事,思想浑厚,意境开阔的特点,即“诗史”的特点。

3.初步体会诗人沉郁顿挫的现实主义风格。

《杜甫诗五首》集中体现了诗人感时伤世、忧国忧民的思想特点。《月夜》运用曲笔手法,表达对家人的思念;学习《哀江头》要抓住诗题中的“哀”字来理解全诗,体会杜诗沉郁顿挫的特点;注意分析《蜀相》情景交融的写法;《又呈吴郎》多用虚词,化呆板为活泼,要领会诗中虚词的艺术表现力;学习《登岳阳楼》时注意体会诗人放眼万里关山、关注国势民生的博大胸怀。基础梳理1.字音识记

鄜州(fū) 云鬟(huán)

虚幌(huǎnɡ) 霓旌(ní)

南苑(yuàn) 嚼啮(jiáo niè)

明眸皓齿(móu) 柏森森(bǎi)

好音(hǎo) 坼(chè)

涕泗(tì sì)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

杜甫(712-770),字子美,祖籍襄阳(今湖北襄樊),后迁居巩县(今河南巩义市)。祖父杜审言,初唐著名诗人。杜甫从小接受儒家教育,年轻时漫游吴、越、齐、鲁,过着“裘马轻狂”的浪漫生活。三十五岁赴长安应试不第,多次拜谒也不得重用。困居长安十年,仕途的失意沉沦和个人的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,逐渐成为一个忧国忧民的诗人。他的创作也因此发生了深刻、巨大的变化。“安史之乱”中,杜甫被叛军所俘,囚于长安,后逃赴当时皇帝驻地凤翔(今陕西凤翔),肃宗任他为左拾遗,不久贬华州司功参军。后弃官,经秦州、同谷入蜀,严武表为节度参谋、检校工部员外郎。严武卒,杜甫离开成都南下夔州。代宗大历三年出川,漂泊于岳州、潭州、衡州等地,大历五年病逝。杜甫善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。他是新乐府诗体的开路人,他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。他的五、七言古诗,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇回旋往复,标志着我国诗歌艺术的最高成就。杜甫在五、七律上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

杜甫的诗反映了“安史之乱”前后的社会现实,具有强烈的爱国精神,被人们誉为“诗史”。他忧国忧民忧君,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣”。在盛唐诗坛上杜甫与李白双峰对峙,合称“李杜”,对后世诗歌创作产生了极为深远的影响。(2)背景链接

《月夜》

天宝十五年(756)六月,诗人听到唐肃宗在灵武即位的消息,喜上心头,马上安置妻子儿女于鄜州的羌村,只身上路,匆匆投奔君王。不巧,途中遭遇叛军,为叛军所获,被掳到长安。诗人身陷敌营,失去了自由,一方面心念君王,另一方面心悬妻子。在八月的一个夜晚,一轮明月悬在中天,光辉静穆,夜凉如水,怀人之情,一种想念远在鄜州的妻子之情就在他的内心汹涌起来了。于是那脍炙人口的《月夜》就流传于人间了。

《哀江头》

唐肃宗至德元年(756)秋天,诗人离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,为叛军抓获,带到沦陷的长安。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走(“春日潜行曲江曲”),触景伤怀,哀恸欲绝(“少陵野老吞声哭”),写下了《哀江头》这首“哀”诗。这一背景是我们理解本诗思想内容不可或缺的一把钥匙。《蜀相》

唐肃宗乾元二年(759)年杜甫结束了为时四年的寓居秦州、同谷的颠沛流离的生活,到了成都,在朋友的资助下,定居浣花溪畔,生活暂时得到了安定。在这期间杜甫仍怀有“致君尧舜上”的政治理想,但当时安史之乱还未曾平息,目睹国势艰危,生灵涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此杜甫对开创基业,挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,倍加敬重。定居后第二年的春天,他探访了诸葛武侯祠,写下了这首感人肺腑的千古绝唱。

《又呈吴郎》

上元元年(760),得西川节度使严武之助,杜甫定居成都浣花溪畔,营建草堂。上元二年(761),即居成都草堂的第二年,他在《茅屋为秋风所破歌》中说:“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋?吾庐独破受冻死亦足!”765年,严武病卒成都后,杜甫失去依靠,遂带家眷乘船东下,于大历元年(766)到达夔州,住了两年。大历二年(767),杜甫漂泊到夔州的第二年,曾居住于瀼西的草堂。杜甫在草堂前种有枣树,当时邻居有一寡妇常到堂前扑枣充饥。后来杜甫搬家了,把草堂让给一位姓吴的亲戚住。姓吴的为了防止寡妇扑枣,用篱笆把枣树围起来。寡妇向杜甫诉苦,杜甫便写了这首诗劝告这位亲戚。

《登岳阳楼》

“安史之乱”后,诗人流离失所,长期漂泊于西南一带。自大历三年(768)正月,诗人从夔州出峡,漂泊江湘一带,至此邂逅心仪已久的岳阳楼。登楼眺望,触景生情,忧从中来。于是,这首有着宏阔气象的借景抒情“登楼”诗便于该年冬天诞生了。了解这一背景,有助于我们读懂领悟本诗的思想感情。课文解读1.主旨感悟

《月夜》这首诗通过写诗人陷于长安时对家中亲人的思念,表达了对和平生活的向往。

《哀江头》这首诗写诗人在安史之乱中独行于昔日繁华之地曲江的感受,通过今昔对比,表达诗人忧时伤乱的哀思。

《蜀相》这首诗通过诗人对丞相祠堂的寻访,表达了对诸葛亮的景仰之情,寄寓了诗人深沉而复杂的感慨。

《又呈吴郎》这首诗中,诗人通过劝告吴郎让老妇人打枣这样一件小事,表达了诗人对战乱中的人民真切的关心和深挚的同情。

《登岳阳楼》这首诗写诗人登楼所见之景,表达了自己衰暮之年仍忧国忧民的博大情怀。2.句段赏析

(1)遥怜小儿女,未解忆长安。

品评:直写女儿之“未解”,是“不忆而忆”,意思更进一层。诗人不写自己对妻儿的牵挂,也不写妻子是如何的思念自己,却写小儿女因为太小,他们还不懂父亲不在身边的悲苦,这就更加令人可怜。“未解忆长安”有双重含意:一是儿女因太小不懂得想念在长安的父亲,一是儿女们不理解望月思亲的母亲。(2)人生有情泪沾臆,江草江花岂终极?

品评:人总是有感情的,诗人触景伤怀,泪水夺眶而出;而大自然是无情的,江水自流,江花自开,它们不管人世多少沧海桑田,亘古如此,未有终极。这里以无情衬有情,更见伤痛之情深。此时天已黄昏,胡骑出动,扬起了满天灰尘,给人一种高压恐怖气氛。这样,开头写的诗人为何要“潜行”、“吞声哭”便有了答案。诗人忧愤交迫,心急如焚。末两句有两种解释:一是诗人想回到城南住所,却反而走向了城北,心烦意乱竟辨不清南北方向;一是诗人明知住所在城南,却驻足眺望城北,翘首盼望官军的到来,因为唐肃宗此时在灵武,灵武在长安以北。这充分而形象地揭示出诗人内心的巨大哀恸。 ?(3)映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

品评:进一步写丞相祠堂幽静的环境,表现了诗人追怀诸葛亮的寂寞之情。这里有把台阶都映得发绿的碧草,有藏在深树枝叶后鸣啭的黄鹂。“自春色”,写出春草茂盛之态,“空好音”,写游人稀少,鸟儿鸣声婉转,但并不引起游人的注意。丞相庙宇如此幽静、寂寞,先贤的功绩渐渐被人遗忘;诗人一腔忧国忧民的热血知音者少,只有引古人为同调,这是多么寂寞的怀古之心啊!其中亦可见诗人对诸葛亮的仰慕、对世无贤才的深深失望之情。此联还有碧草与黄鹂并不理解人事的变迁和朝代的更替这一层意思。特别是诗句中的“空”和“自”两个字的巧妙运用,使这一联的含意更加丰富。对于这两句,杜诗的评注者们有的认为是写景,有的认为是“真正抒情,而非实在写景”,确切地说,这两句应看成“景语含情,情语寓景”。(4)已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

品评:是全诗劝说强有力的理由,蕴含着诗人忧国忧民的深厚情怀。前句是借寡妇的诉苦,指出了这位寡妇、同时也是广大人民穷困的社会根源在于官府的剥削,即“征求”。这也为寡妇的行为作了进一步的开脱。后句说得更远更深,诗人想到持续了十余年的“安史之乱”,不禁涕泪横流。而这也正是广大人民穷困的又一深刻时代根源。以此来点醒、开导吴郎,让他看得远一些,多一些同情心。

(5)亲朋无一字,老病有孤舟。

品评:这一句写自己政治生活坎坷、漂泊天涯、怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿乘舟出峡以来,既“老”且“病”,漂流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身!面对洞庭湖的汪洋浩渺,更加重了身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。3.探究拓展

(1)杜甫诗歌有很强的忧国忧民意识。请从本课诗篇中找出例子,并结合已学过的作品,加以评论。

剖析:杜诗有很多都充满了忧国忧民意识。如《哀江头》“欲往城南望城北”写出了诗人在满城胡骑满城尘中,心乱如麻,忧心忡忡。忧的是长安何时才回归大唐,城内的人们何时才能免遭涂炭,自己何时才能见到大唐的君王(杜甫的忧国与忧君连在一起),好“致君尧舜上”,以实现自己的理想。

《又呈吴郎》以时事入诗,直面社会现实,指出造成当时广大人民穷困的社会根源是官吏们的剥削和“安史之乱”以来持续十多年的战乱。设身处地为百姓着想,表现了诗人忧国忧民的思想。

再如《登岳阳楼》,“戎马关山北”是说诗人想到祖国北疆还干戈频仍,戎马战火,生灵涂炭,就不禁“涕泗流”了。至此,诗人这种忧国忧民的情怀就赫然溢于笔墨之外了。(2)古代诗词中有“诗眼”的说法,所谓“一字之响,能使全句皆奇”。今人认为“诗眼”就是作品中最能表现意境的关键词句。请指出《月夜》中的“诗眼”。

剖析:所谓“诗眼”是能统率全诗的、“能使全句皆奇”的字眼,《月夜》一诗,字字从月色中照出,而以“独看”,“双照”为一诗之眼。“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,这就将自己的“独看”长安之月而忆鄜州包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日与妻子同看月的日子,作者的思想感情跃然纸上,意境全出。(3)有的杜诗评注者认为“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”是写景之句,有的认为是“真正抒情,而非实在写景”。请谈谈你的理解。

剖析:映阶碧草,隔叶鹂鸣,本该是绝好的春色,可诗人却嵌入了“自”和“空”二字,便多了一层意韵:那就是,碧草为谁而绿?黄鹂为谁而鸣?满院萋萋碧草,荒凉之境无限,数声呖呖黄鹂,寂寞之心难言。而这荒凉,这寂寞,也正寓意着良相之材不可得,诗人之内心深处的大悲可谓深矣。因此,确切地说,这两句应看成“景语含情,情语寓景”。这样的例子在杜诗中是屡见不鲜的。如杜甫在夔州时所写的《武侯庙》一诗,开篇两句“遗庙丹青落,空山草木长”写出了庙外景色的荒芜,寄托着诗人对诸葛武侯身后凄凉的哀婉,就是生动的一例。一、基础训练

1.下列各组词语中加点字的读音完全相同的一项是( )

A.戎马 戍守 戊戌 清规戒律

B.坼裂 申诉 分析 风驰电掣

C.眼眸 牟取 谋生 未雨绸缪

D.祠堂 伺候 伺机 有恃无恐解析:A项,rónɡ/shù/wù/jiè;B项,chè/sù/xī/ chè;C项均读móu;D项,cí/cì/sì/shì。

答案:C2.下列词语书写无误的一项是( )

A.霓旌 尘缳 戍守

B.戍马 涕泗 乾坤

C.云鬟 旅行 疏漓

D.旖旎 鬓角 嚼啮解析:A项“缳”应为“寰”;B项“戍”应为“戎”;C项“漓”应为“离”。

答案:D二、阅读提升

(一)课内阅读

5.阅读下面这首诗,然后回答问题。

月 夜

杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

(1)诗中有两个字既写思念之久,又含思念之深,请在诗中找出这两个字。

答:湿、寒。(2)前人在评论这首诗时曾说:“心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。”你是否同意这种说法?为什么?

答:同意。诗人身陷长安,不写自己望月思家,却写妻子望月怀夫,久久不眠的情景,无限的深情都从这想象描写中流出,两地相思,悲苦难言。诗中情景,为月夜独有,因此前人的评价是中肯的。祝您学业有成

杜甫

绝代有佳人,幽居在空谷。

自云良家子,零落依草木。

关中昔丧乱,兄弟遭杀戮。

官高何足论,不得收骨肉。

世情恶衰歇,万事随转烛。

夫婿轻薄儿,新人美如玉。

合昏尚知时,鸳鸯不独宿。

但见新人笑,那闻旧人哭。

在山泉水清,出山泉水浊。

侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。

摘花不插发,采柏动盈掬。

天寒翠袖薄,日暮倚修竹。赏析:杜甫很少写专咏美人的诗歌,《佳人》却以其格调之高而成为咏美人的名篇。山中清泉见其品质之清,侍婢卖珠见其生计之贫,牵萝补屋见其隐居之志,摘花不戴见其朴素无华,采柏盈掬见其情操贞洁,日暮倚竹见其清高寂寞。诗人以纯客观叙述方法,兼夹叙夹议和形象比喻等手法,描述了一个在战乱时期被遗弃的上层社会妇女所遭的不幸,并在逆境中揭示她的高尚情操,从而使这个人物形象更加丰满。目标学法1.了解杜甫的生平及其思想意识。

2.认识其诗抒写个人情怀,紧密结合时事,思想浑厚,意境开阔的特点,即“诗史”的特点。

3.初步体会诗人沉郁顿挫的现实主义风格。

《杜甫诗五首》集中体现了诗人感时伤世、忧国忧民的思想特点。《月夜》运用曲笔手法,表达对家人的思念;学习《哀江头》要抓住诗题中的“哀”字来理解全诗,体会杜诗沉郁顿挫的特点;注意分析《蜀相》情景交融的写法;《又呈吴郎》多用虚词,化呆板为活泼,要领会诗中虚词的艺术表现力;学习《登岳阳楼》时注意体会诗人放眼万里关山、关注国势民生的博大胸怀。基础梳理1.字音识记

鄜州(fū) 云鬟(huán)

虚幌(huǎnɡ) 霓旌(ní)

南苑(yuàn) 嚼啮(jiáo niè)

明眸皓齿(móu) 柏森森(bǎi)

好音(hǎo) 坼(chè)

涕泗(tì sì)

2.字形辨析3.常识整合

(1)作者连线

杜甫(712-770),字子美,祖籍襄阳(今湖北襄樊),后迁居巩县(今河南巩义市)。祖父杜审言,初唐著名诗人。杜甫从小接受儒家教育,年轻时漫游吴、越、齐、鲁,过着“裘马轻狂”的浪漫生活。三十五岁赴长安应试不第,多次拜谒也不得重用。困居长安十年,仕途的失意沉沦和个人的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,逐渐成为一个忧国忧民的诗人。他的创作也因此发生了深刻、巨大的变化。“安史之乱”中,杜甫被叛军所俘,囚于长安,后逃赴当时皇帝驻地凤翔(今陕西凤翔),肃宗任他为左拾遗,不久贬华州司功参军。后弃官,经秦州、同谷入蜀,严武表为节度参谋、检校工部员外郎。严武卒,杜甫离开成都南下夔州。代宗大历三年出川,漂泊于岳州、潭州、衡州等地,大历五年病逝。杜甫善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。他是新乐府诗体的开路人,他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。他的五、七言古诗,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇回旋往复,标志着我国诗歌艺术的最高成就。杜甫在五、七律上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

杜甫的诗反映了“安史之乱”前后的社会现实,具有强烈的爱国精神,被人们誉为“诗史”。他忧国忧民忧君,人格高尚,诗艺精湛,被奉为“诗圣”。在盛唐诗坛上杜甫与李白双峰对峙,合称“李杜”,对后世诗歌创作产生了极为深远的影响。(2)背景链接

《月夜》

天宝十五年(756)六月,诗人听到唐肃宗在灵武即位的消息,喜上心头,马上安置妻子儿女于鄜州的羌村,只身上路,匆匆投奔君王。不巧,途中遭遇叛军,为叛军所获,被掳到长安。诗人身陷敌营,失去了自由,一方面心念君王,另一方面心悬妻子。在八月的一个夜晚,一轮明月悬在中天,光辉静穆,夜凉如水,怀人之情,一种想念远在鄜州的妻子之情就在他的内心汹涌起来了。于是那脍炙人口的《月夜》就流传于人间了。

《哀江头》

唐肃宗至德元年(756)秋天,诗人离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,为叛军抓获,带到沦陷的长安。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走(“春日潜行曲江曲”),触景伤怀,哀恸欲绝(“少陵野老吞声哭”),写下了《哀江头》这首“哀”诗。这一背景是我们理解本诗思想内容不可或缺的一把钥匙。《蜀相》

唐肃宗乾元二年(759)年杜甫结束了为时四年的寓居秦州、同谷的颠沛流离的生活,到了成都,在朋友的资助下,定居浣花溪畔,生活暂时得到了安定。在这期间杜甫仍怀有“致君尧舜上”的政治理想,但当时安史之乱还未曾平息,目睹国势艰危,生灵涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此杜甫对开创基业,挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,倍加敬重。定居后第二年的春天,他探访了诸葛武侯祠,写下了这首感人肺腑的千古绝唱。

《又呈吴郎》

上元元年(760),得西川节度使严武之助,杜甫定居成都浣花溪畔,营建草堂。上元二年(761),即居成都草堂的第二年,他在《茅屋为秋风所破歌》中说:“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻?安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋?吾庐独破受冻死亦足!”765年,严武病卒成都后,杜甫失去依靠,遂带家眷乘船东下,于大历元年(766)到达夔州,住了两年。大历二年(767),杜甫漂泊到夔州的第二年,曾居住于瀼西的草堂。杜甫在草堂前种有枣树,当时邻居有一寡妇常到堂前扑枣充饥。后来杜甫搬家了,把草堂让给一位姓吴的亲戚住。姓吴的为了防止寡妇扑枣,用篱笆把枣树围起来。寡妇向杜甫诉苦,杜甫便写了这首诗劝告这位亲戚。

《登岳阳楼》

“安史之乱”后,诗人流离失所,长期漂泊于西南一带。自大历三年(768)正月,诗人从夔州出峡,漂泊江湘一带,至此邂逅心仪已久的岳阳楼。登楼眺望,触景生情,忧从中来。于是,这首有着宏阔气象的借景抒情“登楼”诗便于该年冬天诞生了。了解这一背景,有助于我们读懂领悟本诗的思想感情。课文解读1.主旨感悟

《月夜》这首诗通过写诗人陷于长安时对家中亲人的思念,表达了对和平生活的向往。

《哀江头》这首诗写诗人在安史之乱中独行于昔日繁华之地曲江的感受,通过今昔对比,表达诗人忧时伤乱的哀思。

《蜀相》这首诗通过诗人对丞相祠堂的寻访,表达了对诸葛亮的景仰之情,寄寓了诗人深沉而复杂的感慨。

《又呈吴郎》这首诗中,诗人通过劝告吴郎让老妇人打枣这样一件小事,表达了诗人对战乱中的人民真切的关心和深挚的同情。

《登岳阳楼》这首诗写诗人登楼所见之景,表达了自己衰暮之年仍忧国忧民的博大情怀。2.句段赏析

(1)遥怜小儿女,未解忆长安。

品评:直写女儿之“未解”,是“不忆而忆”,意思更进一层。诗人不写自己对妻儿的牵挂,也不写妻子是如何的思念自己,却写小儿女因为太小,他们还不懂父亲不在身边的悲苦,这就更加令人可怜。“未解忆长安”有双重含意:一是儿女因太小不懂得想念在长安的父亲,一是儿女们不理解望月思亲的母亲。(2)人生有情泪沾臆,江草江花岂终极?

品评:人总是有感情的,诗人触景伤怀,泪水夺眶而出;而大自然是无情的,江水自流,江花自开,它们不管人世多少沧海桑田,亘古如此,未有终极。这里以无情衬有情,更见伤痛之情深。此时天已黄昏,胡骑出动,扬起了满天灰尘,给人一种高压恐怖气氛。这样,开头写的诗人为何要“潜行”、“吞声哭”便有了答案。诗人忧愤交迫,心急如焚。末两句有两种解释:一是诗人想回到城南住所,却反而走向了城北,心烦意乱竟辨不清南北方向;一是诗人明知住所在城南,却驻足眺望城北,翘首盼望官军的到来,因为唐肃宗此时在灵武,灵武在长安以北。这充分而形象地揭示出诗人内心的巨大哀恸。 ?(3)映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

品评:进一步写丞相祠堂幽静的环境,表现了诗人追怀诸葛亮的寂寞之情。这里有把台阶都映得发绿的碧草,有藏在深树枝叶后鸣啭的黄鹂。“自春色”,写出春草茂盛之态,“空好音”,写游人稀少,鸟儿鸣声婉转,但并不引起游人的注意。丞相庙宇如此幽静、寂寞,先贤的功绩渐渐被人遗忘;诗人一腔忧国忧民的热血知音者少,只有引古人为同调,这是多么寂寞的怀古之心啊!其中亦可见诗人对诸葛亮的仰慕、对世无贤才的深深失望之情。此联还有碧草与黄鹂并不理解人事的变迁和朝代的更替这一层意思。特别是诗句中的“空”和“自”两个字的巧妙运用,使这一联的含意更加丰富。对于这两句,杜诗的评注者们有的认为是写景,有的认为是“真正抒情,而非实在写景”,确切地说,这两句应看成“景语含情,情语寓景”。(4)已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

品评:是全诗劝说强有力的理由,蕴含着诗人忧国忧民的深厚情怀。前句是借寡妇的诉苦,指出了这位寡妇、同时也是广大人民穷困的社会根源在于官府的剥削,即“征求”。这也为寡妇的行为作了进一步的开脱。后句说得更远更深,诗人想到持续了十余年的“安史之乱”,不禁涕泪横流。而这也正是广大人民穷困的又一深刻时代根源。以此来点醒、开导吴郎,让他看得远一些,多一些同情心。

(5)亲朋无一字,老病有孤舟。

品评:这一句写自己政治生活坎坷、漂泊天涯、怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿乘舟出峡以来,既“老”且“病”,漂流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身!面对洞庭湖的汪洋浩渺,更加重了身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。3.探究拓展

(1)杜甫诗歌有很强的忧国忧民意识。请从本课诗篇中找出例子,并结合已学过的作品,加以评论。

剖析:杜诗有很多都充满了忧国忧民意识。如《哀江头》“欲往城南望城北”写出了诗人在满城胡骑满城尘中,心乱如麻,忧心忡忡。忧的是长安何时才回归大唐,城内的人们何时才能免遭涂炭,自己何时才能见到大唐的君王(杜甫的忧国与忧君连在一起),好“致君尧舜上”,以实现自己的理想。

《又呈吴郎》以时事入诗,直面社会现实,指出造成当时广大人民穷困的社会根源是官吏们的剥削和“安史之乱”以来持续十多年的战乱。设身处地为百姓着想,表现了诗人忧国忧民的思想。

再如《登岳阳楼》,“戎马关山北”是说诗人想到祖国北疆还干戈频仍,戎马战火,生灵涂炭,就不禁“涕泗流”了。至此,诗人这种忧国忧民的情怀就赫然溢于笔墨之外了。(2)古代诗词中有“诗眼”的说法,所谓“一字之响,能使全句皆奇”。今人认为“诗眼”就是作品中最能表现意境的关键词句。请指出《月夜》中的“诗眼”。

剖析:所谓“诗眼”是能统率全诗的、“能使全句皆奇”的字眼,《月夜》一诗,字字从月色中照出,而以“独看”,“双照”为一诗之眼。“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,这就将自己的“独看”长安之月而忆鄜州包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日与妻子同看月的日子,作者的思想感情跃然纸上,意境全出。(3)有的杜诗评注者认为“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”是写景之句,有的认为是“真正抒情,而非实在写景”。请谈谈你的理解。

剖析:映阶碧草,隔叶鹂鸣,本该是绝好的春色,可诗人却嵌入了“自”和“空”二字,便多了一层意韵:那就是,碧草为谁而绿?黄鹂为谁而鸣?满院萋萋碧草,荒凉之境无限,数声呖呖黄鹂,寂寞之心难言。而这荒凉,这寂寞,也正寓意着良相之材不可得,诗人之内心深处的大悲可谓深矣。因此,确切地说,这两句应看成“景语含情,情语寓景”。这样的例子在杜诗中是屡见不鲜的。如杜甫在夔州时所写的《武侯庙》一诗,开篇两句“遗庙丹青落,空山草木长”写出了庙外景色的荒芜,寄托着诗人对诸葛武侯身后凄凉的哀婉,就是生动的一例。一、基础训练

1.下列各组词语中加点字的读音完全相同的一项是( )

A.戎马 戍守 戊戌 清规戒律

B.坼裂 申诉 分析 风驰电掣

C.眼眸 牟取 谋生 未雨绸缪

D.祠堂 伺候 伺机 有恃无恐解析:A项,rónɡ/shù/wù/jiè;B项,chè/sù/xī/ chè;C项均读móu;D项,cí/cì/sì/shì。

答案:C2.下列词语书写无误的一项是( )

A.霓旌 尘缳 戍守

B.戍马 涕泗 乾坤

C.云鬟 旅行 疏漓

D.旖旎 鬓角 嚼啮解析:A项“缳”应为“寰”;B项“戍”应为“戎”;C项“漓”应为“离”。

答案:D二、阅读提升

(一)课内阅读

5.阅读下面这首诗,然后回答问题。

月 夜

杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

(1)诗中有两个字既写思念之久,又含思念之深,请在诗中找出这两个字。

答:湿、寒。(2)前人在评论这首诗时曾说:“心已驰神到彼,诗从对面飞来,悲婉微至,精丽绝伦,又妙在无一字不从月色照出也。”你是否同意这种说法?为什么?

答:同意。诗人身陷长安,不写自己望月思家,却写妻子望月怀夫,久久不眠的情景,无限的深情都从这想象描写中流出,两地相思,悲苦难言。诗中情景,为月夜独有,因此前人的评价是中肯的。祝您学业有成