3. 杜甫诗五首 课件 (7)

图片预览

文档简介

课件31张PPT。千秋诗圣

杜甫杜甫生平

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老。原籍湖北襄阳,生于河南巩县。初唐诗人杜审言之孙。

青年时代漫游各地。后入长安,困顿十载。安史乱起,落入叛军之手,后脱逃,任左拾遗。被贬后投严武,任检校工部员外郎,世称“杜工部”。晚年漂泊于蜀、湘一带,穷困潦倒,于770年冬死于赴岳州舟中。杜甫的诗歌创作

杜甫约1500首诗歌被保留了下来,作品集为《杜工部集》。他在中国古典诗歌中的影响非常深远。

杜甫的思想核心是儒家思想。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。

杜甫的诗忧国忧民,真实感人,反映重大历史事件,提供生动的社会生活画面,故称“诗史”。代表作“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。

以古体、律诗见长,风格多样,以“沉郁顿挫”四字准确概括出他自己的作品风格,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。其诗风格沉郁顿挫。与李白合称“李杜”。月 夜

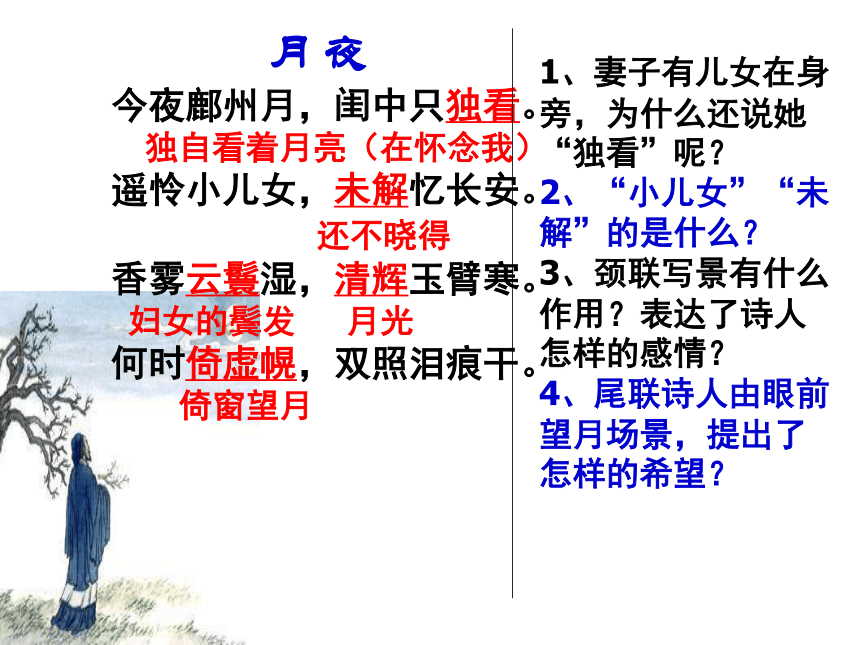

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。写作背景

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武,杜甫便于八月间离家北上延州,准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。 月 夜

今夜鄜州月,闺中只独看。

独自看着月亮(在怀念我)

遥怜小儿女,未解忆长安。

还不晓得

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

妇女的鬓发 月光

何时倚虚幌,双照泪痕干。

倚窗望月

1、妻子有儿女在身旁,为什么还说她“独看”呢?

2、“小儿女”“未解”的是什么?

3、颈联写景有什么作用?表达了诗人怎样的感情?

4、尾联诗人由眼前望月场景,提出了怎样的希望? 月 夜

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

还不晓得

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

妇女的鬓发 月光

何时倚虚幌,双照泪痕干。

倚窗望月

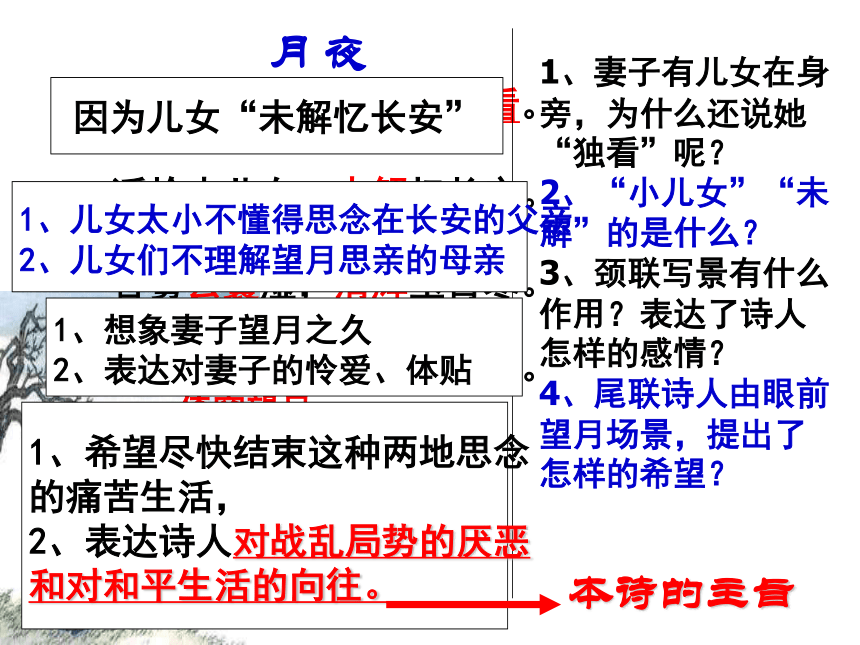

1、妻子有儿女在身旁,为什么还说她“独看”呢?

2、“小儿女”“未解”的是什么?

3、颈联写景有什么作用?表达了诗人怎样的感情?

4、尾联诗人由眼前望月场景,提出了怎样的希望?1、儿女太小不懂得思念在长安的父亲

2、儿女们不理解望月思亲的母亲因为儿女“未解忆长安”1、想象妻子望月之久

2、表达对妻子的怜爱、体贴1、希望尽快结束这种两地思念

的痛苦生活,

2、表达诗人对战乱局势的厌恶

和对和平生活的向往。本诗的主旨诗眼:独看 、 双照1、 “独看”从对面着想,虽只写妻子的“独看”鄜州之月而“忆长安”,但自己的“独看”长安之月而忆鄜州已蕴含其中,表达对家中亲人的思念之情;

2、“双照”兼有回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,并把希望寄于不知何时的“将来”,表达对和平生活的向往之情。

这两个诗眼对全诗主题表达起了关键作用。哀江头写作背景

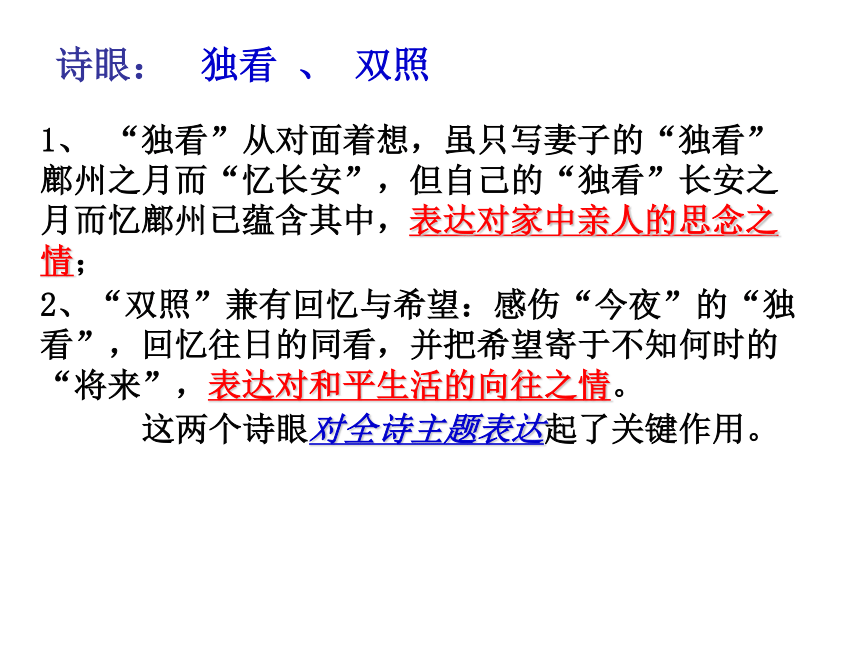

756年(唐肃宗至德元年)秋天,杜甫离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,被安史叛军抓获,带到沦陷了的长安。旧地重来,触景伤怀,诗人的内心是十分痛苦的。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走,感慨万千,哀恸欲绝,《哀江头》就是当时心情的真实记录。 哀江头 杜 甫

少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿? 忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。 翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。 明眸皓齿今何在?血污游魂归不得! 清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。 人生有情泪沾臆,江草江花岂终极? 黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。译文

祖居少陵的野老(杜甫自称)无声地痛哭,春天偷偷地来到了曲江边。江岸的宫殿千门闭锁,细细的柳丝和新生的水蒲为谁而绿?回忆当初皇帝的彩旗仪仗下了南苑,苑里的万物都生出光辉。昭阳殿里的第一美人也同车出游,随侍在皇帝身旁。车前的宫中女官带着弓箭,白马套着带嚼子的黄金马勒。翻身朝天上的云层射去,一笑之间双飞的一对鸟儿便坠落在地。杨贵妃明亮的眼睛和洁白的牙齿在哪里呢?鲜血玷污了她的游魂,再也不能归来!清清的渭水向东流去,而玄宗所在的剑阁是那么深远。走的和留下的彼此没有消息。人生有情,泪水沾湿了胸臆,江水的流淌和江花的开放哪里会有尽头呢?黄昏时,胡骑扬起满城的尘土,我想去城南,却望着城北。1、你认为本诗的诗眼是什么?

“哀”

2、诗人在“哀”什么?

哀杨贵妃、哀唐玄宗、哀国破之痛也。 哀江头 杜 甫

少陵野老吞声哭,

不出声的哭

春日潜行曲江曲。

偷偷地走到这里

江头宫殿锁千门,

表达今日之萧条

细柳新蒲为谁绿?

国破家亡,失去主人一、曲江所见忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。

统领下文 万物生辉

昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。

得宠的人 指贵妃之受宠超出常规

辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。

啃咬

翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。

抬头射云中的飞鸟二、今昔对比

1.昔:唐玄宗与杨贵妃游苑的乐景回忆唐玄宗与杨贵妃游苑的快乐情景有什么作用?

以乐景衬哀景明眸皓齿今何在?血污游魂归不得!

指杨贵妃

清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。

渭水清澄 阴阳相隔

人生有情泪沾臆,江草江花岂终极?

胸膛 穷尽

(人生总有情,触景伤情,然而花草无知,年年依旧,岂有穷尽)

黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

指叛军的骑兵 ①懵懂走错方向

②唐肃宗此时在灵武

(长安以北),翘首盼望官军的到来二、今昔对比

2.今:唐玄宗与杨贵妃的悲剧三、抒发哀思主旨:这首诗写诗人在安史之乱中独行昔日繁华之地曲江的感受,通过今昔对比,表达诗人忧时伤乱的哀思。 蜀相写作背景

本诗作于唐肃宗上元元年(760年),杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中,唐肃宗信任宦官,猜忌像杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列的仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空,诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事国事均忧心,苦闷彷徨。蜀 相

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

现四川省成都市 高大而茂盛

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

自然 徒有

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

指刘备三顾茅庐 指帮助刘备开国

和辅佐刘禅继位

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。首联:一问一答,点出所在及环境。颔联:进一步写环境的幽静、荒凉。颈联:概括诸葛亮功绩和品德。尾联:抒发沉痛感慨。 一是这里有把台阶映得发绿的碧草,有藏在树枝后唱着动人的歌的黄鹂,但可惜却引不起游人的注意,祠堂如此寂寞,先贤的功绩渐渐被人遗忘,抒发了诗人怀古的寂寞之心。

二是春草青青,无人践踏,黄鹂啼叫,无人惊动,写出了来凭吊的人们的那种虔诚肃静之心。如何理解“自”、“空”两字的含义?本诗主旨句是什么?

抒发了诗人怎样的情怀? 主旨句是“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”。

诗人通过对丞相祠堂的寻访,表达对诸葛亮的敬仰之情,惋惜他的壮志未酬,抒发了自己不逢名主、功业未就的深沉感慨。

写作特点:

1、景中含情。

2、结构严谨,起承转合,天衣无缝。蜀 相

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。叙事 (起)

写景 (承)

评价 (转)

悼念 (合)又呈吴郎题解 大历二年(767),即杜甫流离到四川夔府的第二年,他住在瀼西的一所草堂里。草堂前有几棵枣树,西邻的一个寡妇常来打枣,杜甫从不干涉。后来,杜甫将草堂转给一位姓吴的亲戚(即诗中吴郎),自己搬到离草堂十几里路远的东屯去。不料吴姓亲戚一来就在草堂插上篱笆,不允许别人打枣。寡妇向杜甫诉苦,杜甫于是写此诗去劝告吴郎。此前杜甫写过一首《简吴郎司法》,因此这一首题作《又呈吴郎》。吴郎的年辈要比杜甫小,杜甫不说“又简吴郎”,而有意地用了“呈”这个似乎与对方身分不大相称的敬词,以让吴郎易于接受。 译文:

西邻的妇女是一个无吃的、无儿女的老寡妇。过去草堂前有几棵枣树,西邻这个寡妇常来打枣,我从不干涉。 如果不是因为穷得万般无奈,她又哪里会去打别人家的枣子呢?正由于她扑枣时总是怀着一种恐惧的心情,所以我们不但不应该干涉,反而应当表示些亲善,使她安心扑枣。 那寡妇一见你插篱笆就怕你不让她打枣,虽未免多心,但是,你一搬进草堂就忙着插篱笆,倒真让人以为你要禁止她打枣呢! 那寡妇诉说她一贫如洗是因为苛捐杂税实在太多,我又想到现在的兵荒马乱不由得眼泪纵横! 又呈吴郎

堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。

打。打得短促、量少

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲。

哪 更加

即防远客虽多事,便插疏篱却任真。

提防 吴郎 多心 当真

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

官府剥削 战争 1、开门见山,直叙其事

2、“扑枣”的原因

3、委婉劝吴郎

4、民苦的根源,忧国忧民 向弱者伸出援助手,是这首诗的主旨。当时杜甫的生命已进入晚年,经历了多年的颠沛流离,与妻子儿女刚刚团聚,衣食不足,一些有钱财、有地位的亲戚朋友大都和他断绝了往来。他在最后的穷苦岁月,仍不忘向更弱者施以援手,正是诗人高贵人格的具体体现。仅从这首诗看,他把自己腾出的住房让给吴郎住,回头又告诉吴郎善待西邻,允许西邻打枣充饥。这都是他援助弱者的直接表现。更重要的是,通过这首诗体现的“援助弱者”的思想,是杜甫留给我们一笔宝贵的精神财富。 登昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。写作背景

《登岳阳楼》被誉为古今“登楼第一诗”,诗篇表现了杜甫得偿多年夙愿,即登楼赏美景,同时仍牵挂着国家的百感交集之情,表达了报国无门的哀伤。

此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。登岳阳楼

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

早已对之向往之情

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

分裂 天地,包括日月

亲朋无一字,老病有孤舟。

音信全无 生活艰难,困顿潦倒

戎马关山北,凭轩涕泗流。

倚首联:紧扣诗题,

点明登临之意颔联:登临所见颈联:自己凄苦情状尾联:显出诗人

博大胸襟“戎马关山北,凭轩涕泗流 ”表现了作者怎样的情怀? 因为作者在岳阳楼上凭栏远眺北方,想到长年不息的战火,想到饱守战乱之苦的百姓,所以才涕泪纵横,难以抑制,表现了他的忧国忧民。表达技巧:

1、借景抒情

2、对比:早年抱负满志,暮年壮志难酬,今昔对比,抒发了心中抑郁之情。

杜甫杜甫生平

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老。原籍湖北襄阳,生于河南巩县。初唐诗人杜审言之孙。

青年时代漫游各地。后入长安,困顿十载。安史乱起,落入叛军之手,后脱逃,任左拾遗。被贬后投严武,任检校工部员外郎,世称“杜工部”。晚年漂泊于蜀、湘一带,穷困潦倒,于770年冬死于赴岳州舟中。杜甫的诗歌创作

杜甫约1500首诗歌被保留了下来,作品集为《杜工部集》。他在中国古典诗歌中的影响非常深远。

杜甫的思想核心是儒家思想。他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。

杜甫的诗忧国忧民,真实感人,反映重大历史事件,提供生动的社会生活画面,故称“诗史”。代表作“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。

以古体、律诗见长,风格多样,以“沉郁顿挫”四字准确概括出他自己的作品风格,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称为“诗圣”。其诗风格沉郁顿挫。与李白合称“李杜”。月 夜

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。写作背景

此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武,杜甫便于八月间离家北上延州,准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。 月 夜

今夜鄜州月,闺中只独看。

独自看着月亮(在怀念我)

遥怜小儿女,未解忆长安。

还不晓得

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

妇女的鬓发 月光

何时倚虚幌,双照泪痕干。

倚窗望月

1、妻子有儿女在身旁,为什么还说她“独看”呢?

2、“小儿女”“未解”的是什么?

3、颈联写景有什么作用?表达了诗人怎样的感情?

4、尾联诗人由眼前望月场景,提出了怎样的希望? 月 夜

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

还不晓得

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

妇女的鬓发 月光

何时倚虚幌,双照泪痕干。

倚窗望月

1、妻子有儿女在身旁,为什么还说她“独看”呢?

2、“小儿女”“未解”的是什么?

3、颈联写景有什么作用?表达了诗人怎样的感情?

4、尾联诗人由眼前望月场景,提出了怎样的希望?1、儿女太小不懂得思念在长安的父亲

2、儿女们不理解望月思亲的母亲因为儿女“未解忆长安”1、想象妻子望月之久

2、表达对妻子的怜爱、体贴1、希望尽快结束这种两地思念

的痛苦生活,

2、表达诗人对战乱局势的厌恶

和对和平生活的向往。本诗的主旨诗眼:独看 、 双照1、 “独看”从对面着想,虽只写妻子的“独看”鄜州之月而“忆长安”,但自己的“独看”长安之月而忆鄜州已蕴含其中,表达对家中亲人的思念之情;

2、“双照”兼有回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,并把希望寄于不知何时的“将来”,表达对和平生活的向往之情。

这两个诗眼对全诗主题表达起了关键作用。哀江头写作背景

756年(唐肃宗至德元年)秋天,杜甫离开鄜州去投奔刚即位的唐肃宗,不巧,被安史叛军抓获,带到沦陷了的长安。旧地重来,触景伤怀,诗人的内心是十分痛苦的。第二年春天,诗人沿长安城东南的曲江行走,感慨万千,哀恸欲绝,《哀江头》就是当时心情的真实记录。 哀江头 杜 甫

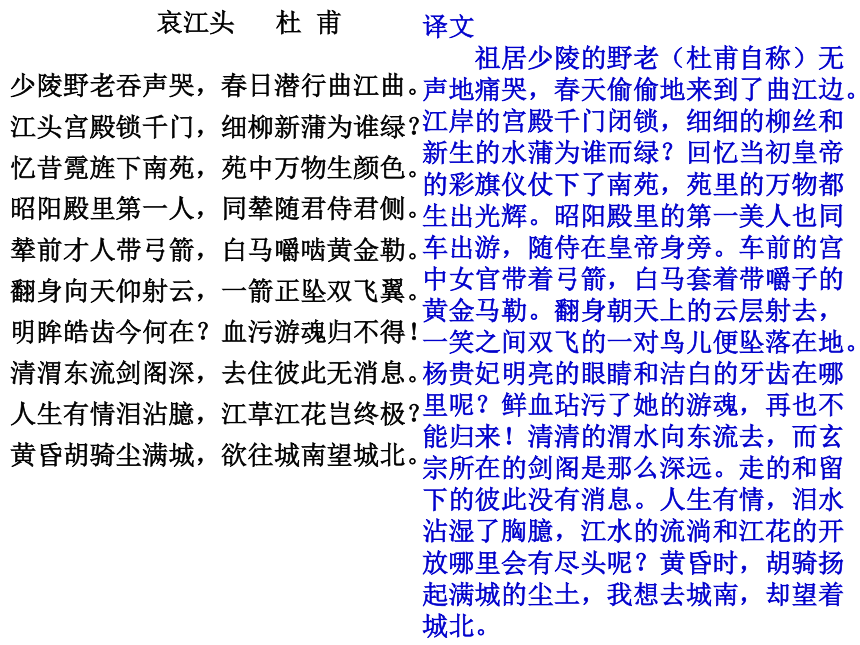

少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿? 忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。 翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。 明眸皓齿今何在?血污游魂归不得! 清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。 人生有情泪沾臆,江草江花岂终极? 黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。译文

祖居少陵的野老(杜甫自称)无声地痛哭,春天偷偷地来到了曲江边。江岸的宫殿千门闭锁,细细的柳丝和新生的水蒲为谁而绿?回忆当初皇帝的彩旗仪仗下了南苑,苑里的万物都生出光辉。昭阳殿里的第一美人也同车出游,随侍在皇帝身旁。车前的宫中女官带着弓箭,白马套着带嚼子的黄金马勒。翻身朝天上的云层射去,一笑之间双飞的一对鸟儿便坠落在地。杨贵妃明亮的眼睛和洁白的牙齿在哪里呢?鲜血玷污了她的游魂,再也不能归来!清清的渭水向东流去,而玄宗所在的剑阁是那么深远。走的和留下的彼此没有消息。人生有情,泪水沾湿了胸臆,江水的流淌和江花的开放哪里会有尽头呢?黄昏时,胡骑扬起满城的尘土,我想去城南,却望着城北。1、你认为本诗的诗眼是什么?

“哀”

2、诗人在“哀”什么?

哀杨贵妃、哀唐玄宗、哀国破之痛也。 哀江头 杜 甫

少陵野老吞声哭,

不出声的哭

春日潜行曲江曲。

偷偷地走到这里

江头宫殿锁千门,

表达今日之萧条

细柳新蒲为谁绿?

国破家亡,失去主人一、曲江所见忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。

统领下文 万物生辉

昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。

得宠的人 指贵妃之受宠超出常规

辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。

啃咬

翻身向天仰射云,一笑正坠双飞翼。

抬头射云中的飞鸟二、今昔对比

1.昔:唐玄宗与杨贵妃游苑的乐景回忆唐玄宗与杨贵妃游苑的快乐情景有什么作用?

以乐景衬哀景明眸皓齿今何在?血污游魂归不得!

指杨贵妃

清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。

渭水清澄 阴阳相隔

人生有情泪沾臆,江草江花岂终极?

胸膛 穷尽

(人生总有情,触景伤情,然而花草无知,年年依旧,岂有穷尽)

黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。

指叛军的骑兵 ①懵懂走错方向

②唐肃宗此时在灵武

(长安以北),翘首盼望官军的到来二、今昔对比

2.今:唐玄宗与杨贵妃的悲剧三、抒发哀思主旨:这首诗写诗人在安史之乱中独行昔日繁华之地曲江的感受,通过今昔对比,表达诗人忧时伤乱的哀思。 蜀相写作背景

本诗作于唐肃宗上元元年(760年),杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中,唐肃宗信任宦官,猜忌像杜甫这样真正忧国忧民的文人。杜甫经历了一系列的仕途打击,其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空,诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事国事均忧心,苦闷彷徨。蜀 相

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

现四川省成都市 高大而茂盛

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

自然 徒有

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

指刘备三顾茅庐 指帮助刘备开国

和辅佐刘禅继位

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。首联:一问一答,点出所在及环境。颔联:进一步写环境的幽静、荒凉。颈联:概括诸葛亮功绩和品德。尾联:抒发沉痛感慨。 一是这里有把台阶映得发绿的碧草,有藏在树枝后唱着动人的歌的黄鹂,但可惜却引不起游人的注意,祠堂如此寂寞,先贤的功绩渐渐被人遗忘,抒发了诗人怀古的寂寞之心。

二是春草青青,无人践踏,黄鹂啼叫,无人惊动,写出了来凭吊的人们的那种虔诚肃静之心。如何理解“自”、“空”两字的含义?本诗主旨句是什么?

抒发了诗人怎样的情怀? 主旨句是“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”。

诗人通过对丞相祠堂的寻访,表达对诸葛亮的敬仰之情,惋惜他的壮志未酬,抒发了自己不逢名主、功业未就的深沉感慨。

写作特点:

1、景中含情。

2、结构严谨,起承转合,天衣无缝。蜀 相

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。叙事 (起)

写景 (承)

评价 (转)

悼念 (合)又呈吴郎题解 大历二年(767),即杜甫流离到四川夔府的第二年,他住在瀼西的一所草堂里。草堂前有几棵枣树,西邻的一个寡妇常来打枣,杜甫从不干涉。后来,杜甫将草堂转给一位姓吴的亲戚(即诗中吴郎),自己搬到离草堂十几里路远的东屯去。不料吴姓亲戚一来就在草堂插上篱笆,不允许别人打枣。寡妇向杜甫诉苦,杜甫于是写此诗去劝告吴郎。此前杜甫写过一首《简吴郎司法》,因此这一首题作《又呈吴郎》。吴郎的年辈要比杜甫小,杜甫不说“又简吴郎”,而有意地用了“呈”这个似乎与对方身分不大相称的敬词,以让吴郎易于接受。 译文:

西邻的妇女是一个无吃的、无儿女的老寡妇。过去草堂前有几棵枣树,西邻这个寡妇常来打枣,我从不干涉。 如果不是因为穷得万般无奈,她又哪里会去打别人家的枣子呢?正由于她扑枣时总是怀着一种恐惧的心情,所以我们不但不应该干涉,反而应当表示些亲善,使她安心扑枣。 那寡妇一见你插篱笆就怕你不让她打枣,虽未免多心,但是,你一搬进草堂就忙着插篱笆,倒真让人以为你要禁止她打枣呢! 那寡妇诉说她一贫如洗是因为苛捐杂税实在太多,我又想到现在的兵荒马乱不由得眼泪纵横! 又呈吴郎

堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。

打。打得短促、量少

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲。

哪 更加

即防远客虽多事,便插疏篱却任真。

提防 吴郎 多心 当真

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

官府剥削 战争 1、开门见山,直叙其事

2、“扑枣”的原因

3、委婉劝吴郎

4、民苦的根源,忧国忧民 向弱者伸出援助手,是这首诗的主旨。当时杜甫的生命已进入晚年,经历了多年的颠沛流离,与妻子儿女刚刚团聚,衣食不足,一些有钱财、有地位的亲戚朋友大都和他断绝了往来。他在最后的穷苦岁月,仍不忘向更弱者施以援手,正是诗人高贵人格的具体体现。仅从这首诗看,他把自己腾出的住房让给吴郎住,回头又告诉吴郎善待西邻,允许西邻打枣充饥。这都是他援助弱者的直接表现。更重要的是,通过这首诗体现的“援助弱者”的思想,是杜甫留给我们一笔宝贵的精神财富。 登昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。写作背景

《登岳阳楼》被誉为古今“登楼第一诗”,诗篇表现了杜甫得偿多年夙愿,即登楼赏美景,同时仍牵挂着国家的百感交集之情,表达了报国无门的哀伤。

此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。登岳阳楼

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

早已对之向往之情

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

分裂 天地,包括日月

亲朋无一字,老病有孤舟。

音信全无 生活艰难,困顿潦倒

戎马关山北,凭轩涕泗流。

倚首联:紧扣诗题,

点明登临之意颔联:登临所见颈联:自己凄苦情状尾联:显出诗人

博大胸襟“戎马关山北,凭轩涕泗流 ”表现了作者怎样的情怀? 因为作者在岳阳楼上凭栏远眺北方,想到长年不息的战火,想到饱守战乱之苦的百姓,所以才涕泪纵横,难以抑制,表现了他的忧国忧民。表达技巧:

1、借景抒情

2、对比:早年抱负满志,暮年壮志难酬,今昔对比,抒发了心中抑郁之情。