4. 春江花月夜 课件 (3)

图片预览

文档简介

课件28张PPT。学习要点一、分析《春江花月夜》以月光统摄群象,画意、诗情、哲理交相融汇的艺术特色。

二、体会《春江花月夜》语言优美自然、声韵和谐流畅的特点。 张若虚《春江花月夜》一、作者简介

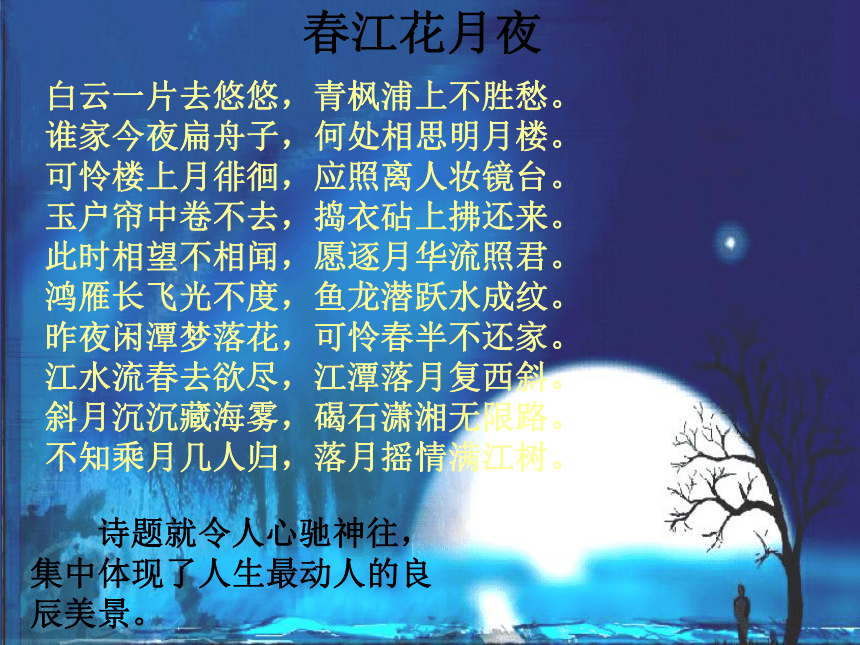

初盛唐之交的诗人,约生于660-720年间,扬州人,曾经做过兖州兵曹。唐中宗神龙年间与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融同以吴越名士,名扬京师。开元(712起)初和贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。 代答闺梦还(五言排律) 关塞年华早,楼台别望违。 试衫著暖气,开镜觅春晖。 燕入窥罗幕,蜂来上画衣。 情催桃李艳,心寄管弦飞。 妆洗朝相待,风花暝不归。 梦魂何处入,寂寂掩重扉。“孤篇横绝,竟为大家”(王闿运 《论唐诗诸家源流》春江花月夜春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明。江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成纹。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。春江花月夜 诗题就令人心驰神往,集中体现了人生最动人的良辰美景。二、解题:

宋郭茂倩《乐府诗集》最早收载,属“清商曲吴声歌”。

(一)陈后主首创

(二)宫体诗

特点:

(1)讲究声韵、格律

(2)风格秾艳、淫靡

(3)内容狭窄:多写艳情,吟风月

咏内人昼眠 萧纲

北窗聊就枕,南檐日未斜。

攀钩落绮障,插捩举琵琶。

梦笑开娇靥,眠鬟压落花。

簟文生玉腕,香汗浸红纱。

夫婿恒相伴,莫误是倡家。(三)隋炀帝的《春江花月夜》:

其一:暮江平不动,春花满正开。

流波将月去,潮水带星来。

其二:夜露含花气,春潭漾月辉。

汉水逢游女,湘川值两妃。 在形式上,由五言短篇进为七言长制。其转韵铺陈节奏与唐初七言歌行相似。

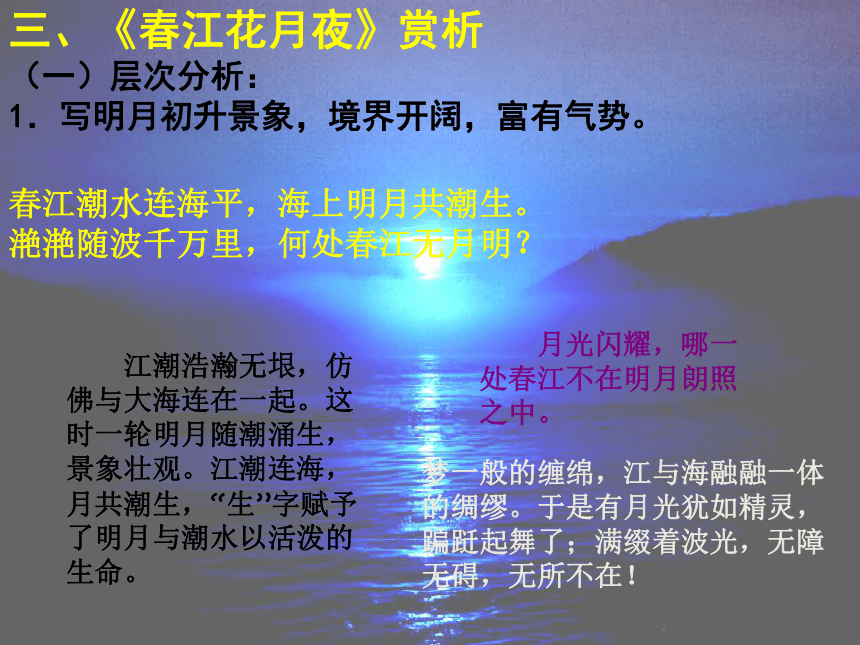

在内容上,张若虚的《春江花月夜》超越了以前单纯模山范水的景物诗,而是注入新的含义。在春江花月夜的奇丽景色中融入了对人生哲理的思考,对宇宙奥秘的探索,加入了游子思妇月下的思念之情,一种纯洁的情感。全诗融诗情、画意、哲理为一体,汇成一种情、景、理交融的幽美意境。春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明? 江潮浩瀚无垠,仿佛与大海连在一起。这时一轮明月随潮涌生,景象壮观。江潮连海,月共潮生,“生”字赋予了明月与潮水以活泼的生命。 月光闪耀,哪一处春江不在明月朗照之中。三、《春江花月夜》赏析 (一)层次分析: 1.写明月初升景象,境界开阔,富有气势。梦一般的缠绵,江与海融融一体的绸缪。于是有月光犹如精灵,蹁跹起舞了;满缀着波光,无障无碍,无所不在! 关于“海”:中国古代诗文中的海:

曹操《步出夏门行 · 观沧海》

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

宋·潘阆《酒泉子》: 长忆观潮,满郭人争江上望。 来疑沧海尽成空,万面鼓声中。 弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。 别来几向梦中看,梦觉尚心寒。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰 江水曲曲折折地绕过春之原野,月色倾泻在花树上,象撒上一层洁白的雪,这是春江月夜中的奇异之花。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 作者创造了一个神话般的美好境界,如梦如幻,充满诗情画意。同时巧妙地缴足了题面,春、江、花、月逐一吐出,显得格外恬静幽美。

雍穆的花林,蓊郁的香潮,月之精灵在这无限透明、美好的宇宙之镜中神游!她在深沉沉的午夜里,独自静静地观照着自身的宝相。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 同时视线由远而近,由大而小,最后凝结在一轮孤月上。 月光涤荡了世间的五光十色,将大千世界浸染成梦幻般的银辉色,只有皎洁的月光存在。2、皓月当空,诗人展开对宇宙与人生的遐想。 李白《把酒问月》:

青天明月来几时?我今停杯一问之。

人攀明月不可得,月行却与人相随。

皎如飞镜临丹阙, 绿烟灭尽清辉发。

但见宵从海上来,宁知晓向云间没。

白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?

今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

惟愿当歌对酒时,月光常照金樽里。?苏轼《水调歌头》: 明月几时有? 把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间! 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴睛圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。 这是月色构造的纯净世界和一轮孤月带来的遐思冥想。

宇宙的永恒,人生的短暂,无限与有限,真切的生命体验融入美的景象,一种淡淡的伤感和烦恼迷惘,弥漫其间。江畔何人初见月?

江月何年初照人?

人生代代无穷已, 江月年年只相似。

不知江月待何人,

但见长江送流水。于是有一个久久的思考,于是有一个永无答案也无须答案的天真而稚气的问,于是有一个永无尽头的等待中永恒的寂寥。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。 诗人把笔触由前面的自然美景转向了人生图象。四句总写春江花月夜中思妇与游子的思念。 白云飘忽,象征“扁舟子”的行踪不定。“谁家”、“何处”二句互文见义,一往一复,诗情荡漾,曲折有致。3、明月西下,抒写游子思妇于明月之夜的相思离别之情。月光下徘徊的思妇,这是同一个灵魂另一面的倩影;思妇想象着游子的扁舟在月光下徘徊,这是同一个天真稚气而美好的等待。 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 月光入室,隔不断、卷不起、拂不去,“卷”和“拂”两个痴情的动作,生动表现出思妇内心的烦恼和惆怅。缠人的月色,恼人的月色。 于是有月光对倩影的依依流连了。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成纹, 月圆人未归,共望月光而无法相知,思念尤甚,只愿跟随月光照游子。但一切都是徒劳,传信的鱼雁如今也无法传递音迅。所有描写,均紧扣月。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 江水流掉了春天,

也流掉了游子思妇的青春和幸福。 月已斜,花已谢,春已去,但人未归。 西落的明月伴着离情把一片伤感惆怅洒满江边的树林

月光之情,游子思妇之情,诗人之情交织一处,洒落在江树上,也洒落在读者的心上 不知乘月几人归,落月摇情满江树。 摇曳生姿,情韵悠长,令人心醉神迷。月下美景,人生苦短,离别相思,流光如梦,千端万绪,总在此情内。春尽、月沉,当黑夜与海雾来临时,在夜的霭霭深处,有月光如眸,向迢迢远方的路尽头凝眺,依然有月色脉脉,在江边树影摇曳中不胜温情缱绻,似表达着终古如斯的企盼,以及企盼中那一份美丽的忧郁。 西洲曲忆梅下西洲,折梅寄江北。单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处,两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。卷帘天自高,海水摇空绿。海水梦悠悠,君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲。 在结构上按时间先后,月经历了升起、高照、西斜、落下的过程。在月的笼罩下,月与江水、沙滩、夜空、原野、花林、飞霜、扁舟子、思妇、高楼、镜台、鸿雁、鱼龙等组成了不同的充满画意的场景,令人难忘。 整首诗笼罩在月、春、江、花中,朦胧、空灵,吸引着我们去探寻其中美的真谛。1、构思精巧 全诗以月为中心主体,紧扣月下的春、江、花,月是诗中生命的纽带,统摄全诗。诗人轻轻点出立足点2、诗情优美,哀而不伤。 所咏非一时一地一人之情,而赋予其永恒的普遍性。浓浓的离别相思在美景之下,化为淡淡的哀愁。 这种离愁始终透露出一种空蒙、迷惘、柔和的情调,象轻梦飘过,却又笼罩心头。 李泽厚:这首诗是有憧憬和悲伤的,但它是少年时代的憧憬和悲伤。尽管悲伤,仍感轻快,虽然叹息,总是轻盈。如何看待诗中的伤感情绪?

伤感情绪是诗中客观存在的

(1)这种伤感不是表现为对生活的绝望,不是表现为颓废,而且这种伤感不是反映生活的贫乏苦难,而是产生于对生活、对自然如痴如梦的陶醉。

(2)这种伤感包含着对人自身,对人与自然关系的思考。思考没有结果,不免惆怅。

(3)这种伤感是少年式的感伤迷惘,并非是曾经沧海的苦痛。人生由此而走向成熟。唐诗亦如是。3、整齐而带有变化的章法 全诗共三十六句,四句一换韵。随着韵脚的转换,一唱三叹,回环往复。如同一曲优美的梦幻曲。声情与文情丝丝入扣,宛转谐美。4、语言优美,韵律和谐。既有民歌的清新明朗,又有文人的婉丽华美讨论与思考:

1、春江月色的赞美与思离别的感伤,这二者在诗中的关系。

两种情感有主次之分

(l)从意象上看作品中出现的多半是自然意象

(2)从层次上看:相思离别只是全诗的一部分

(3)从诗的感情来看,由爱春赏春到惜春伤春,都是对青春的歌颂 孟浩然《春晓》:

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

(惜春) 王昌龄《闺怨》: 闺中少妇不知愁, 春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(伤春-惜春)2.诗中的透露出来的时代气象

《春江花月夜》—— 治世之音

《天净沙·秋思》—— 乱世之音

二、体会《春江花月夜》语言优美自然、声韵和谐流畅的特点。 张若虚《春江花月夜》一、作者简介

初盛唐之交的诗人,约生于660-720年间,扬州人,曾经做过兖州兵曹。唐中宗神龙年间与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融同以吴越名士,名扬京师。开元(712起)初和贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。 代答闺梦还(五言排律) 关塞年华早,楼台别望违。 试衫著暖气,开镜觅春晖。 燕入窥罗幕,蜂来上画衣。 情催桃李艳,心寄管弦飞。 妆洗朝相待,风花暝不归。 梦魂何处入,寂寂掩重扉。“孤篇横绝,竟为大家”(王闿运 《论唐诗诸家源流》春江花月夜春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明。江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成纹。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。春江花月夜 诗题就令人心驰神往,集中体现了人生最动人的良辰美景。二、解题:

宋郭茂倩《乐府诗集》最早收载,属“清商曲吴声歌”。

(一)陈后主首创

(二)宫体诗

特点:

(1)讲究声韵、格律

(2)风格秾艳、淫靡

(3)内容狭窄:多写艳情,吟风月

咏内人昼眠 萧纲

北窗聊就枕,南檐日未斜。

攀钩落绮障,插捩举琵琶。

梦笑开娇靥,眠鬟压落花。

簟文生玉腕,香汗浸红纱。

夫婿恒相伴,莫误是倡家。(三)隋炀帝的《春江花月夜》:

其一:暮江平不动,春花满正开。

流波将月去,潮水带星来。

其二:夜露含花气,春潭漾月辉。

汉水逢游女,湘川值两妃。 在形式上,由五言短篇进为七言长制。其转韵铺陈节奏与唐初七言歌行相似。

在内容上,张若虚的《春江花月夜》超越了以前单纯模山范水的景物诗,而是注入新的含义。在春江花月夜的奇丽景色中融入了对人生哲理的思考,对宇宙奥秘的探索,加入了游子思妇月下的思念之情,一种纯洁的情感。全诗融诗情、画意、哲理为一体,汇成一种情、景、理交融的幽美意境。春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明? 江潮浩瀚无垠,仿佛与大海连在一起。这时一轮明月随潮涌生,景象壮观。江潮连海,月共潮生,“生”字赋予了明月与潮水以活泼的生命。 月光闪耀,哪一处春江不在明月朗照之中。三、《春江花月夜》赏析 (一)层次分析: 1.写明月初升景象,境界开阔,富有气势。梦一般的缠绵,江与海融融一体的绸缪。于是有月光犹如精灵,蹁跹起舞了;满缀着波光,无障无碍,无所不在! 关于“海”:中国古代诗文中的海:

曹操《步出夏门行 · 观沧海》

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

宋·潘阆《酒泉子》: 长忆观潮,满郭人争江上望。 来疑沧海尽成空,万面鼓声中。 弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。 别来几向梦中看,梦觉尚心寒。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰 江水曲曲折折地绕过春之原野,月色倾泻在花树上,象撒上一层洁白的雪,这是春江月夜中的奇异之花。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。 作者创造了一个神话般的美好境界,如梦如幻,充满诗情画意。同时巧妙地缴足了题面,春、江、花、月逐一吐出,显得格外恬静幽美。

雍穆的花林,蓊郁的香潮,月之精灵在这无限透明、美好的宇宙之镜中神游!她在深沉沉的午夜里,独自静静地观照着自身的宝相。 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 同时视线由远而近,由大而小,最后凝结在一轮孤月上。 月光涤荡了世间的五光十色,将大千世界浸染成梦幻般的银辉色,只有皎洁的月光存在。2、皓月当空,诗人展开对宇宙与人生的遐想。 李白《把酒问月》:

青天明月来几时?我今停杯一问之。

人攀明月不可得,月行却与人相随。

皎如飞镜临丹阙, 绿烟灭尽清辉发。

但见宵从海上来,宁知晓向云间没。

白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?

今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

惟愿当歌对酒时,月光常照金樽里。?苏轼《水调歌头》: 明月几时有? 把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间! 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴睛圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。 这是月色构造的纯净世界和一轮孤月带来的遐思冥想。

宇宙的永恒,人生的短暂,无限与有限,真切的生命体验融入美的景象,一种淡淡的伤感和烦恼迷惘,弥漫其间。江畔何人初见月?

江月何年初照人?

人生代代无穷已, 江月年年只相似。

不知江月待何人,

但见长江送流水。于是有一个久久的思考,于是有一个永无答案也无须答案的天真而稚气的问,于是有一个永无尽头的等待中永恒的寂寥。 白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。 诗人把笔触由前面的自然美景转向了人生图象。四句总写春江花月夜中思妇与游子的思念。 白云飘忽,象征“扁舟子”的行踪不定。“谁家”、“何处”二句互文见义,一往一复,诗情荡漾,曲折有致。3、明月西下,抒写游子思妇于明月之夜的相思离别之情。月光下徘徊的思妇,这是同一个灵魂另一面的倩影;思妇想象着游子的扁舟在月光下徘徊,这是同一个天真稚气而美好的等待。 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。 月光入室,隔不断、卷不起、拂不去,“卷”和“拂”两个痴情的动作,生动表现出思妇内心的烦恼和惆怅。缠人的月色,恼人的月色。 于是有月光对倩影的依依流连了。 此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成纹, 月圆人未归,共望月光而无法相知,思念尤甚,只愿跟随月光照游子。但一切都是徒劳,传信的鱼雁如今也无法传递音迅。所有描写,均紧扣月。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。 江水流掉了春天,

也流掉了游子思妇的青春和幸福。 月已斜,花已谢,春已去,但人未归。 西落的明月伴着离情把一片伤感惆怅洒满江边的树林

月光之情,游子思妇之情,诗人之情交织一处,洒落在江树上,也洒落在读者的心上 不知乘月几人归,落月摇情满江树。 摇曳生姿,情韵悠长,令人心醉神迷。月下美景,人生苦短,离别相思,流光如梦,千端万绪,总在此情内。春尽、月沉,当黑夜与海雾来临时,在夜的霭霭深处,有月光如眸,向迢迢远方的路尽头凝眺,依然有月色脉脉,在江边树影摇曳中不胜温情缱绻,似表达着终古如斯的企盼,以及企盼中那一份美丽的忧郁。 西洲曲忆梅下西洲,折梅寄江北。单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处,两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。卷帘天自高,海水摇空绿。海水梦悠悠,君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲。 在结构上按时间先后,月经历了升起、高照、西斜、落下的过程。在月的笼罩下,月与江水、沙滩、夜空、原野、花林、飞霜、扁舟子、思妇、高楼、镜台、鸿雁、鱼龙等组成了不同的充满画意的场景,令人难忘。 整首诗笼罩在月、春、江、花中,朦胧、空灵,吸引着我们去探寻其中美的真谛。1、构思精巧 全诗以月为中心主体,紧扣月下的春、江、花,月是诗中生命的纽带,统摄全诗。诗人轻轻点出立足点2、诗情优美,哀而不伤。 所咏非一时一地一人之情,而赋予其永恒的普遍性。浓浓的离别相思在美景之下,化为淡淡的哀愁。 这种离愁始终透露出一种空蒙、迷惘、柔和的情调,象轻梦飘过,却又笼罩心头。 李泽厚:这首诗是有憧憬和悲伤的,但它是少年时代的憧憬和悲伤。尽管悲伤,仍感轻快,虽然叹息,总是轻盈。如何看待诗中的伤感情绪?

伤感情绪是诗中客观存在的

(1)这种伤感不是表现为对生活的绝望,不是表现为颓废,而且这种伤感不是反映生活的贫乏苦难,而是产生于对生活、对自然如痴如梦的陶醉。

(2)这种伤感包含着对人自身,对人与自然关系的思考。思考没有结果,不免惆怅。

(3)这种伤感是少年式的感伤迷惘,并非是曾经沧海的苦痛。人生由此而走向成熟。唐诗亦如是。3、整齐而带有变化的章法 全诗共三十六句,四句一换韵。随着韵脚的转换,一唱三叹,回环往复。如同一曲优美的梦幻曲。声情与文情丝丝入扣,宛转谐美。4、语言优美,韵律和谐。既有民歌的清新明朗,又有文人的婉丽华美讨论与思考:

1、春江月色的赞美与思离别的感伤,这二者在诗中的关系。

两种情感有主次之分

(l)从意象上看作品中出现的多半是自然意象

(2)从层次上看:相思离别只是全诗的一部分

(3)从诗的感情来看,由爱春赏春到惜春伤春,都是对青春的歌颂 孟浩然《春晓》:

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

(惜春) 王昌龄《闺怨》: 闺中少妇不知愁, 春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(伤春-惜春)2.诗中的透露出来的时代气象

《春江花月夜》—— 治世之音

《天净沙·秋思》—— 乱世之音