【新课预习衔接】2.3.2海岸地貌(含解析)2025-2026学年高一上学期地理必修第一册湘教版(2019)

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】2.3.2海岸地貌(含解析)2025-2026学年高一上学期地理必修第一册湘教版(2019) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-16 09:11:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 海岸地貌

一.选择题(共12小题)

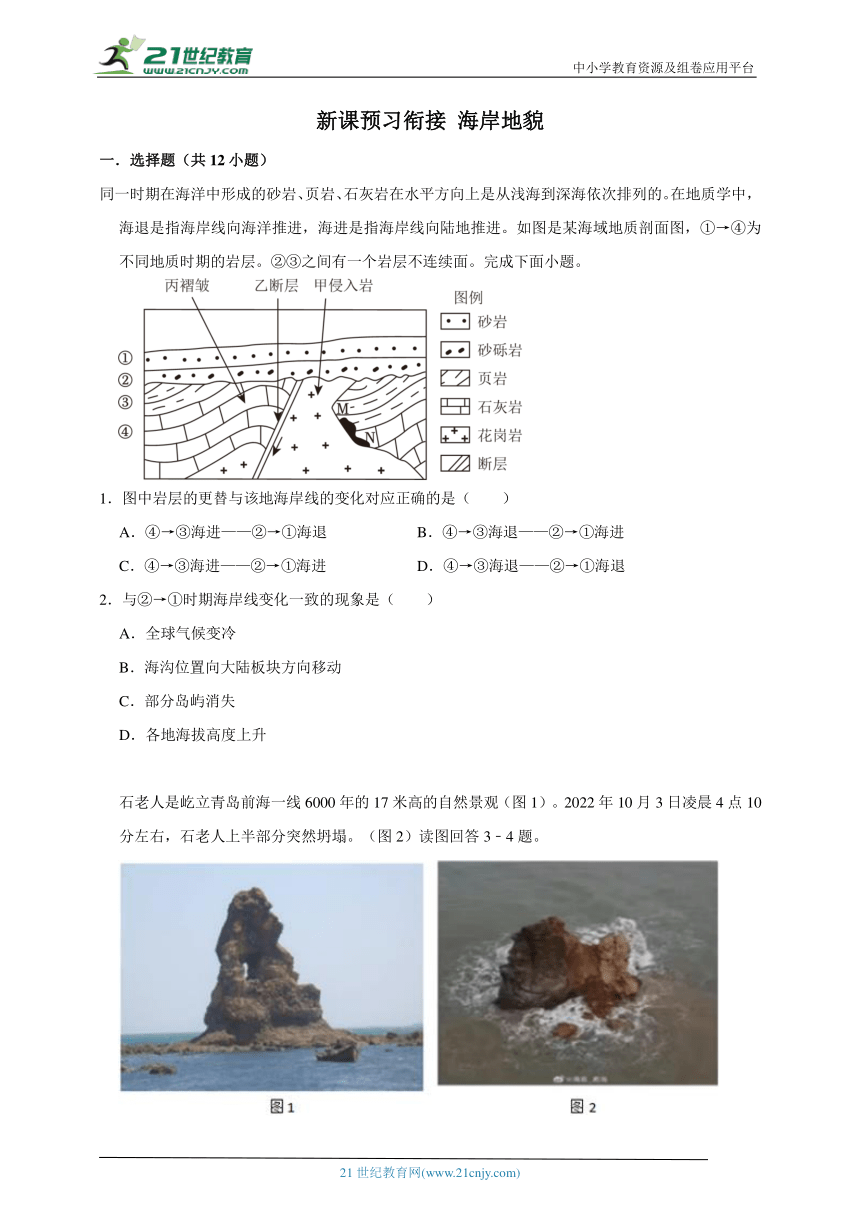

同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。在地质学中,海退是指海岸线向海洋推进,海进是指海岸线向陆地推进。如图是某海域地质剖面图,①→④为不同地质时期的岩层。②③之间有一个岩层不连续面。完成下面小题。

1.图中岩层的更替与该地海岸线的变化对应正确的是( )

A.④→③海进——②→①海退 B.④→③海退——②→①海进

C.④→③海进——②→①海进 D.④→③海退——②→①海退

2.与②→①时期海岸线变化一致的现象是( )

A.全球气候变冷

B.海沟位置向大陆板块方向移动

C.部分岛屿消失

D.各地海拔高度上升

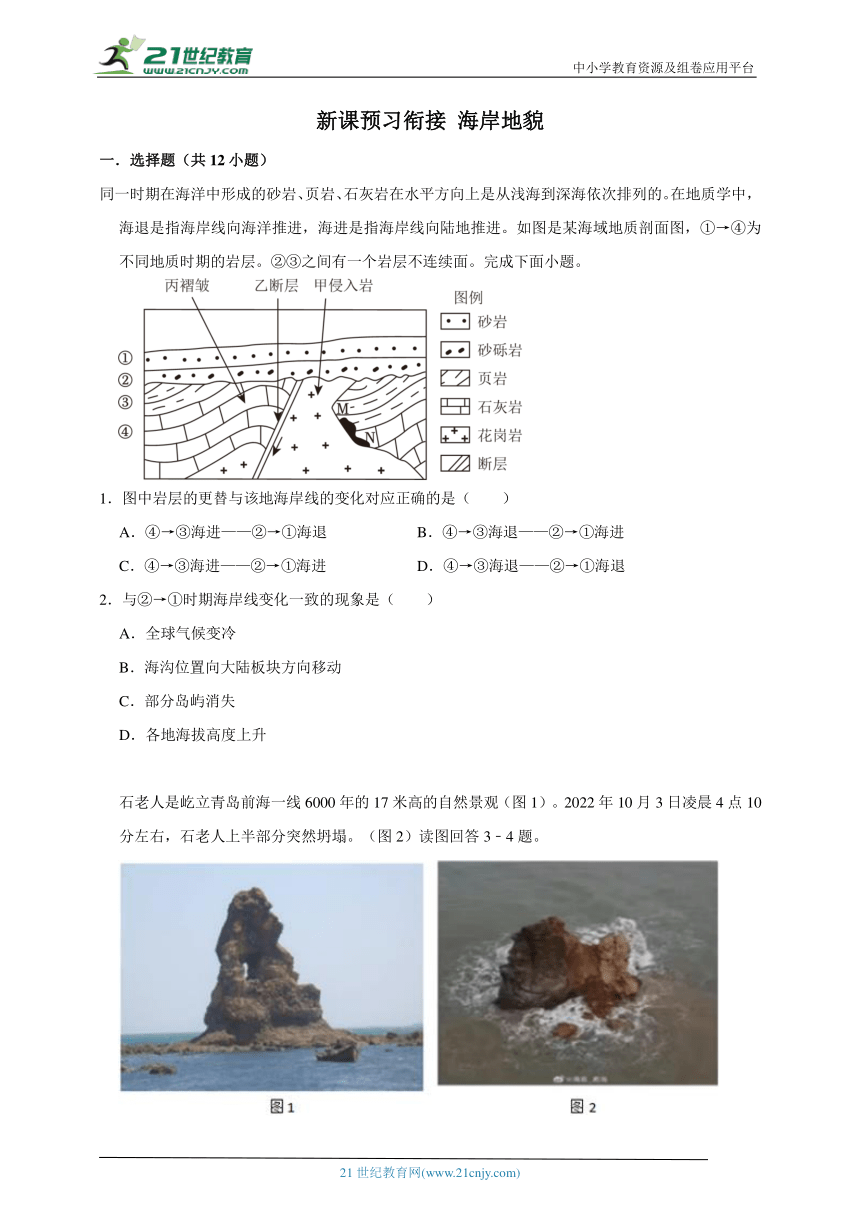

石老人是屹立青岛前海一线6000年的17米高的自然景观(图1)。2022年10月3日凌晨4点10分左右,石老人上半部分突然坍塌。(图2)读图回答3﹣4题。

3.石老人是海岸地貌景观中的( )

A.海蚀平台 B.海滩 C.海蚀崖 D.海蚀柱

4.石老人上半部分坍塌的自然原因是( )

A.风化与侵蚀 B.海浪搬运

C.人为破坏 D.海浪堆积

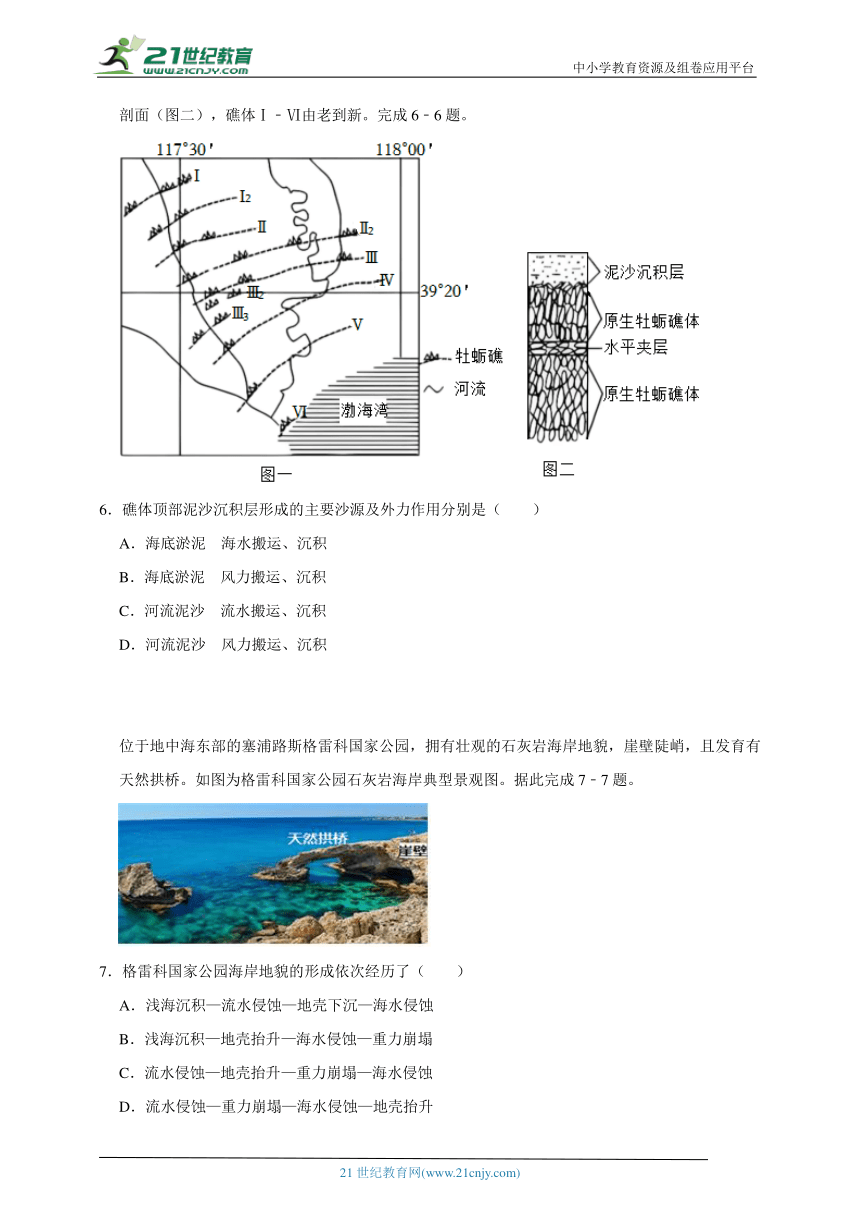

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图1)及某礁体局部剖面(图2),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成下面小题。

5.礁体中任一水平夹层形成时期,该区域可能( )

A.处于枯水期,营养物质减少

B.处于洪水期,河流输沙量大

C.处于寒冷期,海平面上升快

D.处于温暖期,植被覆盖率高

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图一)及某礁体局部剖面(图二),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成6﹣6题。

6.礁体顶部泥沙沉积层形成的主要沙源及外力作用分别是( )

A.海底淤泥 海水搬运、沉积

B.海底淤泥 风力搬运、沉积

C.河流泥沙 流水搬运、沉积

D.河流泥沙 风力搬运、沉积

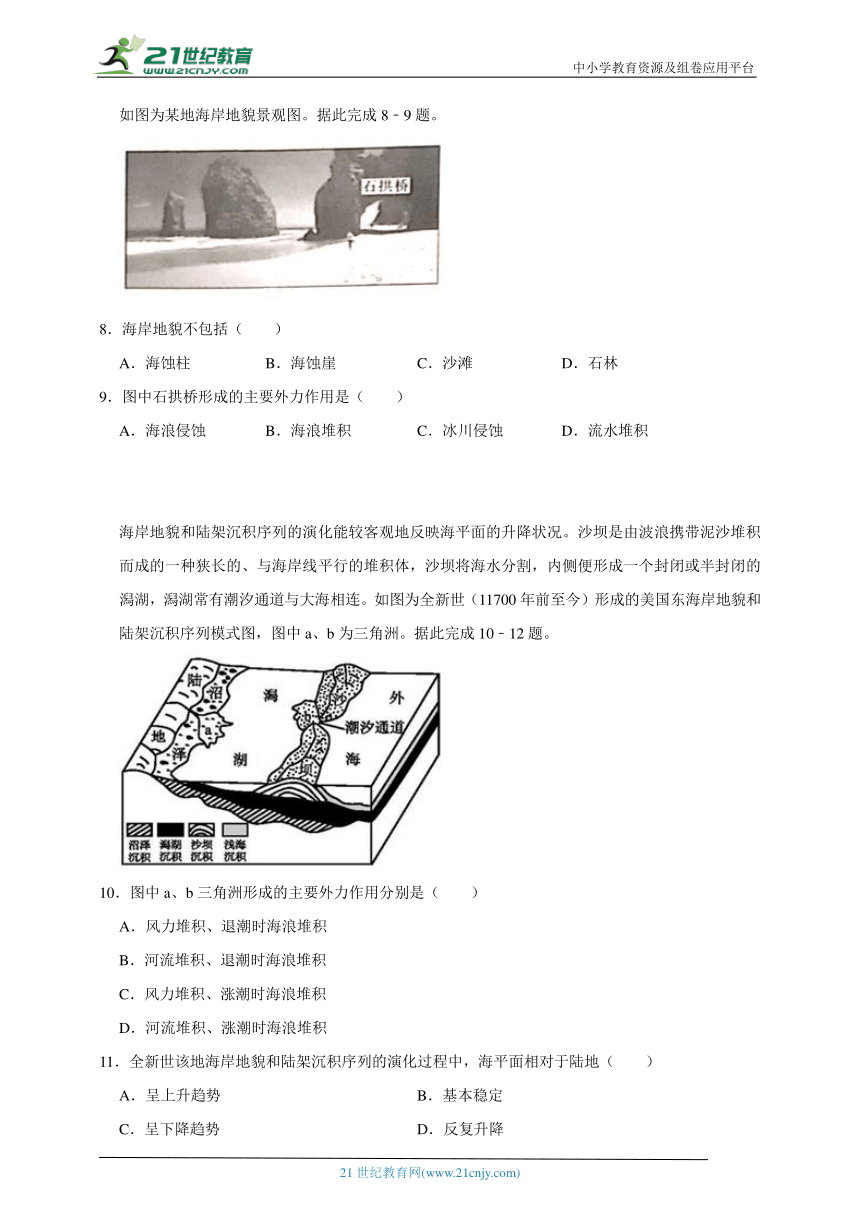

位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥。如图为格雷科国家公园石灰岩海岸典型景观图。据此完成7﹣7题。

7.格雷科国家公园海岸地貌的形成依次经历了( )

A.浅海沉积—流水侵蚀—地壳下沉—海水侵蚀

B.浅海沉积—地壳抬升—海水侵蚀—重力崩塌

C.流水侵蚀—地壳抬升—重力崩塌—海水侵蚀

D.流水侵蚀—重力崩塌—海水侵蚀—地壳抬升

如图为某地海岸地貌景观图。据此完成8﹣9题。

8.海岸地貌不包括( )

A.海蚀柱 B.海蚀崖 C.沙滩 D.石林

9.图中石拱桥形成的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀 B.海浪堆积 C.冰川侵蚀 D.流水堆积

海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。如图为全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图,图中a、b为三角洲。据此完成10﹣12题。

10.图中a、b三角洲形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、退潮时海浪堆积

B.河流堆积、退潮时海浪堆积

C.风力堆积、涨潮时海浪堆积

D.河流堆积、涨潮时海浪堆积

11.全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,海平面相对于陆地( )

A.呈上升趋势 B.基本稳定

C.呈下降趋势 D.反复升降

12.如此后海平面显著下降,则图中( )

A.沙坝向陆地方向推移 B.潟湖的盐度逐渐降低

C.沙坝向海洋方向推移 D.潟湖受侵蚀水深增大

二.解答题(共4小题)

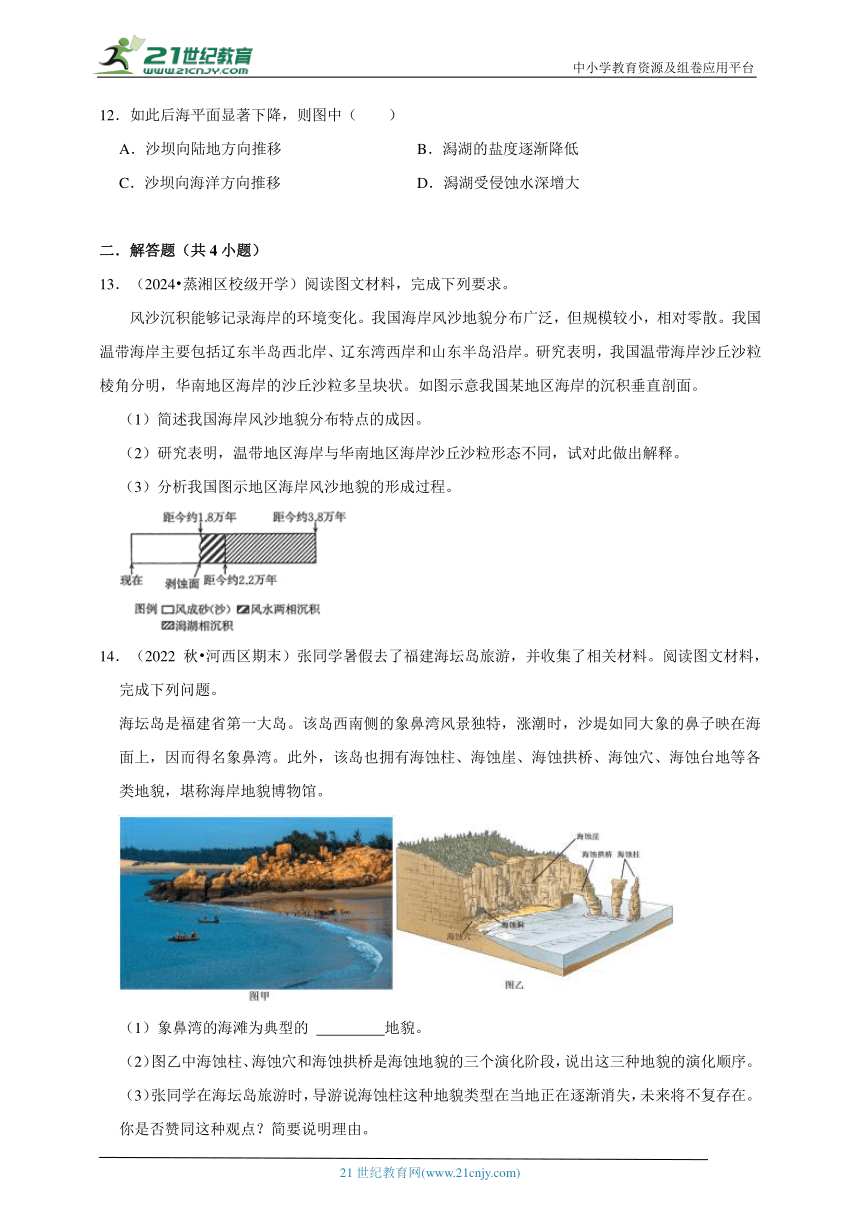

13.(2024 蒸湘区校级开学)阅读图文材料,完成下列要求。

风沙沉积能够记录海岸的环境变化。我国海岸风沙地貌分布广泛,但规模较小,相对零散。我国温带海岸主要包括辽东半岛西北岸、辽东湾西岸和山东半岛沿岸。研究表明,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。如图示意我国某地区海岸的沉积垂直剖面。

(1)简述我国海岸风沙地貌分布特点的成因。

(2)研究表明,温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同,试对此做出解释。

(3)分析我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程。

14.(2022秋 河西区期末)张同学暑假去了福建海坛岛旅游,并收集了相关材料。阅读图文材料,完成下列问题。

海坛岛是福建省第一大岛。该岛西南侧的象鼻湾风景独特,涨潮时,沙堤如同大象的鼻子映在海面上,因而得名象鼻湾。此外,该岛也拥有海蚀柱、海蚀崖、海蚀拱桥、海蚀穴、海蚀台地等各类地貌,堪称海岸地貌博物馆。

(1)象鼻湾的海滩为典型的 地貌。

(2)图乙中海蚀柱、海蚀穴和海蚀拱桥是海蚀地貌的三个演化阶段,说出这三种地貌的演化顺序。

(3)张同学在海坛岛旅游时,导游说海蚀柱这种地貌类型在当地正在逐渐消失,未来将不复存在。你是否赞同这种观点?简要说明理由。

15.(2021秋 东莞市期末)阅读图文材料,完成下列要求。

海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。在岛屿西端的砾石、砂砾、砂大小混杂分布的近岸平坦海床上,形成了典型的水下“近岸凹槽”地貌。受海水侵蚀与沉积影响,海床的表层物质不再混杂分布,离岸由近及远处,海底表层物质颗粒依次主要为砾石、砂砾、砂。图1为芝罘岛位置示意图,图2为芝罘岛西端近岸凹槽剖面示意图。

(1)描述海床上“近岸凹槽”形成过程。

(2)推测该地“近岸凹槽”形成的主要季节(冬季或夏季),并阐述理由。

(3)说明“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因。

16.(2024 甘肃期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鼓浪屿是我国福建省厦门市思明区的一个小岛,也是闻名世界的风景区,位于厦门岛西南隅。如图1所示为鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。

材料二图2为大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图。

(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、 运动、生物作用和气候因素等共同作用下形成的地表形态,分为 地貌和 地貌。

(2)据材料一可知,形成鼓浪石的外力作用主要是 。

(3)据材料二可知,图中曲线①、②、③依次表示大洋表层海水的 、 和 。

(4)阅读材料二,描述大洋表层海水温度和盐度的分布规律。

新课预习衔接 海岸地貌

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。在地质学中,海退是指海岸线向海洋推进,海进是指海岸线向陆地推进。如图是某海域地质剖面图,①→④为不同地质时期的岩层。②③之间有一个岩层不连续面。完成下面小题。

1.图中岩层的更替与该地海岸线的变化对应正确的是( )

A.④→③海进——②→①海退 B.④→③海退——②→①海进

C.④→③海进——②→①海进 D.④→③海退——②→①海退

【分析】海进是指在相对短的地史时期内,由于海面上升或陆地下降,造成海水面积扩大,陆地面积缩小,海岸线向陆地内部推进的地质现象,也称海侵。一般认为,海进是海水逐渐向时代较老的陆地风化剥蚀面上推进的过程。

【解答】解:根据材料信息及所学知识可知,同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。读图可知,图中岩层④→③由石灰岩变为页岩,反映当地的地质环境是从深海环境变成浅海环境,是海退;②沉积时,③页岩层被侵蚀缺失,说明出露地表,形成②砂砾岩是陆相沉积,①砂岩是浅海环境的沉积物,因此②→①过程中海陆演化由陆地变为海域,为海进,B正确,ACD错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了海岸线变化的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

2.与②→①时期海岸线变化一致的现象是( )

A.全球气候变冷

B.海沟位置向大陆板块方向移动

C.部分岛屿消失

D.各地海拔高度上升

【分析】海进是指在相对短的地史时期内,由于海面上升或陆地下降,造成海水面积扩大,陆地面积缩小,海岸线向陆地内部推进的地质现象,也称海侵。一般认为,海进是海水逐渐向时代较老的陆地风化剥蚀面上推进的过程。

【解答】解:结合上题可知,②→①过程为海进过程,海域面积扩大,此时全球气候变暖,海平面上升,部分岛屿消失,各地海拔高度下降,C正确,AD错误。

②→①过程为海进过程,海域面积扩大,此时全球气候变暖,海平面上升,部分岛屿消失,海沟位置向大陆板块远离,B错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了海岸线变化的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

石老人是屹立青岛前海一线6000年的17米高的自然景观(图1)。2022年10月3日凌晨4点10分左右,石老人上半部分突然坍塌。(图2)读图回答3﹣4题。

3.石老人是海岸地貌景观中的( )

A.海蚀平台 B.海滩 C.海蚀崖 D.海蚀柱

【分析】海岸主要受海水动力因素侵蚀所产生的各种形态——海蚀地貌。它是海岸地貌的一大类别。塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪和潮流在海陆交替的海岸带,波浪冲淘海岸所产生的海蚀作用。

【解答】解:根据所学知识可知,海蚀平台应是相对平缓的平台状的岩石地貌,A错误。

海滩一般较为平坦,以泥沙质为主,B错误。

海蚀崖应具备大面积悬崖状的陡峭石壁,C错误。

图中石老人为矗立在海中的柱状岩石,属于海蚀柱,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,通过地质作用设置题目,题目为常规题,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

4.石老人上半部分坍塌的自然原因是( )

A.风化与侵蚀 B.海浪搬运

C.人为破坏 D.海浪堆积

【分析】引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏。外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

【解答】解:由于风化作用和海浪不断对岩体冲击、拍打造成的侵蚀,使得石老人岩体不断松动、脱落、断裂,最后坍塌,A正确。

海浪搬运是将海中的物质从一地搬运至另外一地,不会导致岩石坍塌,B错误。

人为破坏并非自然原因,C错误。

海浪堆积会形成平坦的海岸地貌,例如沙滩,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,通过地质作用设置题目,题目为基础题,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图1)及某礁体局部剖面(图2),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成下面小题。

5.礁体中任一水平夹层形成时期,该区域可能( )

A.处于枯水期,营养物质减少

B.处于洪水期,河流输沙量大

C.处于寒冷期,海平面上升快

D.处于温暖期,植被覆盖率高

【分析】牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成,图示牡蛎礁出现了水平夹层,说明牡蛎生长的环境发生了变化,河流含沙量增加,沉积作用增强,阻断了牡蛎礁的发育。

【解答】解:根据材料可知“牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带”,牡蛎生长要求河水清澈,含沙量小。又据图可知,水平夹层位于两个原生牡蛎礁体之间,说明礁体中水平夹层的形成时期,处于河流洪水期,河流含沙量和输沙量大,不利于牡蛎生长和牡蛎礁的形成,故B正确,A错误;

海平面上升会淹没潮间带,据材料信息,“其中的水平夹层厚度较薄”,说明环境变迁持续时间短,海平面不会快速上升,C错误;

温暖期有利于牡蛎生长和牡蛎礁的形成,不会形成水平夹层,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度较大,通过礁体设置题目,题目较为新颖,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图一)及某礁体局部剖面(图二),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成6﹣6题。

6.礁体顶部泥沙沉积层形成的主要沙源及外力作用分别是( )

A.海底淤泥 海水搬运、沉积

B.海底淤泥 风力搬运、沉积

C.河流泥沙 流水搬运、沉积

D.河流泥沙 风力搬运、沉积

【分析】地质作用分为外力作用和内力作用。内力作用包括地壳运动、岩浆活动和变质作用;外力作用包括风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩等。

【解答】解:根据材料,牡蛎礁形成于小河入海的河口海岸潮间带区域,其顶部的泥沙主要是河流自上游搬运而来,在牡蛎礁顶部堆积形成,C正确,ABD错误。

故选:C。

【点评】本题难度较小,解题的关键是了解常见地貌的形成原因。

位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥。如图为格雷科国家公园石灰岩海岸典型景观图。据此完成7﹣7题。

7.格雷科国家公园海岸地貌的形成依次经历了( )

A.浅海沉积—流水侵蚀—地壳下沉—海水侵蚀

B.浅海沉积—地壳抬升—海水侵蚀—重力崩塌

C.流水侵蚀—地壳抬升—重力崩塌—海水侵蚀

D.流水侵蚀—重力崩塌—海水侵蚀—地壳抬升

【分析】海岸地貌包括海浪侵蚀地貌和海浪堆积地貌,侵蚀地貌是岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种地貌,主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等;堆积地貌是近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种地貌。

【解答】解:读材料“位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥”可知,石灰岩为浅海沉积岩,然后经过地壳抬升,海底石灰岩被抬升成陆地,再经过海水侵蚀,形成天然拱桥,桥顶经过重力崩塌,变成陡峭的崖壁,因此B正确,ACD错。

故选:B。

【点评】本题难度适中,考查海岸地貌的形成过程,解题关键是对地表形态的形成原因和地质构造基本概念的了解,能够区分外力作用和内力作用的表现,并能在不同的图中熟练应用。

如图为某地海岸地貌景观图。据此完成8﹣9题。

8.海岸地貌不包括( )

A.海蚀柱 B.海蚀崖 C.沙滩 D.石林

【分析】海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。海岸地貌分为海蚀地貌和海积地貌。海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

【解答】解:A、海岸地貌分为海蚀地貌和海积地貌,海蚀柱属于海岸地貌,不符合题意。

B、海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖,海蚀崖属于海岸地貌,不符合题意。

C、沙滩属于海岸地貌,不符合题意。

D、石林属于喀斯特地貌,是流水侵蚀作用形成的,不是海岸地貌,符合题意,故正确。

故选:D。

【点评】本题主要考查海岸地貌,较为简单,解题的关键是考生对基础知识掌握的熟练程度。

9.图中石拱桥形成的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀 B.海浪堆积 C.冰川侵蚀 D.流水堆积

【分析】突出的海岬两侧,如发育相同的海蚀洞被蚀穿而相互形成的一种海蚀地貌。海蚀拱桥,又称陆桥或海蚀拱,是基岩海岛上比较少见而又十分奇特的海蚀地貌。海蚀拱桥常见於岬角处,其两侧受波浪的强烈冲蚀,形成海蚀洞,波浪继续作用,使两侧方向相反的海蚀洞被蚀穿而相互贯通,形似拱桥,又称为“海穹”。在我国广西沿海一带,居民据其形状似由陆向海伸展的象鼻,又叫“象鼻山”。

【解答】解:A、海蚀拱桥属于一种海蚀地貌,也称为陆桥或海蚀拱,海岸受海浪侵蚀、崩坍而形成的,是基岩海岛上比较少见而又十分奇特的海蚀地貌,故正确。

B、泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等;石拱桥属于海蚀地貌,不是海积地貌,不符合题意。

C、冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷、角峰和刃脊等;石拱桥属于海蚀地貌,不是冰川侵蚀地貌,不符合题意。

D、图中地貌是海岸地貌,是海蚀拱桥,突出的海岬两岸,如发育相向的海蚀洞被蚀穿而相互连通,主要是是海浪侵蚀形成的,与流水堆积无关,不符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查海岸地貌的形成,比较简单,重在考查考生对基础知识掌握的熟练程度。

海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。如图为全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图,图中a、b为三角洲。据此完成10﹣12题。

10.图中a、b三角洲形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、退潮时海浪堆积

B.河流堆积、退潮时海浪堆积

C.风力堆积、涨潮时海浪堆积

D.河流堆积、涨潮时海浪堆积

【分析】外力作用的能量主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为对地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用,它将高山削低,把盆地填平,其结果往往使地表趋于平坦。

【解答】解:读图可知,a三角洲形位于陆地河流出山口,河流在出山口后流速减慢,由河流堆积而成,b三角洲位于潟湖与大海相连的位置,是由涨潮时海浪携带泥沙堆积而成。

故选:D。

【点评】本题难度适中,主要考查了地质构造和构造地貌,解题的关键是从图文中获取信息并调用相关知识进行解答。

11.全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,海平面相对于陆地( )

A.呈上升趋势 B.基本稳定

C.呈下降趋势 D.反复升降

【分析】海底地形的成因:内营力和外营力作用的结果。海底大地形通常是内力作用的直接产物,与海底扩张、板块构造活动息息相关。大洋中脊轴部是海底扩张中心,是上涌的热膨胀地幔物质的反映。海底在向两侧扩张的过程中伴随着冷却下沉,自中脊轴带向两侧,随着海底年龄变老,水深加大,沉积层加厚;相应地大洋中脊过渡为大洋盆地,中脊顶部崎岖的地形被深海丘陵以致深海平原所代替。海岭和海山的形成多与火山、断块作用有关。较强盛的沉积作用可改造原先崎岖的火山、构造地形,形成深海平原。海底峡谷则是浊流侵蚀作用最壮观的表现。

【解答】解:全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,由于波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的与海岸线平行的堆积体,使得海洋面积的面积加上,在海平面相对于陆地呈上升趋势。

故选:A。

【点评】本题以全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图为背景,考查了海岸地貌,考核了学生知识迁移的能力。解题关键是注重平时知识的积累,并学以致用。

12.如此后海平面显著下降,则图中( )

A.沙坝向陆地方向推移 B.潟湖的盐度逐渐降低

C.沙坝向海洋方向推移 D.潟湖受侵蚀水深增大

【分析】海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。

【解答】解:如此后海平面显著下降,海水通过潮汐通道进入鴻湖的水量减少,鳥湖的盐度逐渐降低,已经形成的沙坝不会出现明显的位置移动,AC错;鴻湖受到来自陆地带来的泥沙不断堆积而变浅,D错。

故选:B。

【点评】难度中等,以图文材料的形式,考查常规内容,要求考生熟练掌握教材内容,能灵活调动运用。

二.解答题(共4小题)

13.(2024 蒸湘区校级开学)阅读图文材料,完成下列要求。

风沙沉积能够记录海岸的环境变化。我国海岸风沙地貌分布广泛,但规模较小,相对零散。我国温带海岸主要包括辽东半岛西北岸、辽东湾西岸和山东半岛沿岸。研究表明,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。如图示意我国某地区海岸的沉积垂直剖面。

(1)简述我国海岸风沙地貌分布特点的成因。

(2)研究表明,温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同,试对此做出解释。

(3)分析我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程。

【分析】(1)我国海岸风沙地貌分布特点的成因可以从我国海岸线长度、海岸线曲折和风沙地貌的动力条件等方面思考。

(2)温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同可以从外力作用角度分析。

(3)我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程从内外力作用角度分析。

【解答】解:(1)我国海岸线跨热带、亚热带和温带,海岸线长,海岸风沙地貌分布广泛;海岸线曲折,只能发育小规模的海岸风沙地貌;海岸位于东部沿海,大多位于季风区和海陆风环流区,风向多变,影响风沙地貌的形成,导致风沙地貌分布相对零散等。

(2)据材料可知,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。根据所学知识可知,棱角分明说明侵蚀以撞击等为主,磨圆性较差,结合其地理位置可知,温带地区昼夜温差大,物理风化作用强,且风力强劲,时常裹挟大量风沙,对沙丘沙粒进行撞击,使得其棱角分明;华南地区为亚热带季风气候,海岸更加湿润,结合风化的相关知识可知,该区域化学风化作用更为强烈,易使得沙粒胶结,呈块状。

(3)结合材料可知,其形成过程可以从距今约2.2万年及以前、距今约2.2万年至1.8万年、距今约1.8万年时、从距今1.8万年至今四个地质时期该地区海岸的地理环境变化进行分析。读图可知,距今约2.2万年及以前,该地区海岸为潟湖(或近海区域),海水沉积作用强,形成潟湖相沉积;距今约2.2万年至1.8万年,该地区为风水两相沉积,形成原因是由于地壳抬升(或海平面下降),潟湖难出露,受外力作用的风力及潮流的共同作用,形成风水两相沉积;距今约1.8万年时,该地区存在剥蚀面,之后是风成砂(沙),形成原因是由于地壳抬升,受外力风化侵蚀作用影响,部分沉积被剥蚀,形成剥蚀面;从距今1.8万年至今,地壳抬升减缓,侵蚀作用减弱,主要接受风力堆积,形成风成砂(沙)。

故答案为:

(1)我国海岸线长,海岸风沙地貌分布广泛;海岸线曲折,只能发育小规模的海岸风沙地貌;海岸大多位于季风区和海陆风环流区,风向多变,导致风沙地貌分布相对零散等。

(2)温带地区海岸物理风化作用强,且风力强劲,时常裹挟大量风沙,对沙丘沙粒进行撞击,使得其棱角分明;华南地区海岸更加温暖湿润,化学风化作用更为强烈,易使得沙粒胶结,呈块状。

(3)距今约2.2万年及以前,该地区海岸为潟湖(或近海区域),形成潟湖相沉积;距今约2.2万年至1.8万年,由于地壳抬升(或海平面下降),潟湖难出露,受风力及潮流的共同作用,形成风水两相沉积;距今约1.8万年时,由于地壳抬升,部分沉积被剥蚀,形成剥蚀面;从距今1.8万年至今,地壳抬升减缓,主要接受风力堆积,形成风成砂(沙)。

【点评】本题以我国海岸风沙地貌为命题情境,考查我国海岸风沙地貌分布特点的成因、温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同的原因、海岸风沙地貌的形成过程,同时考查学生获取和解读地理信息,描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律,论证和探讨地理问题的能力,旨在考查学生的区域认知、综合思维和人地协调观等核心素养。

14.(2022秋 河西区期末)张同学暑假去了福建海坛岛旅游,并收集了相关材料。阅读图文材料,完成下列问题。

海坛岛是福建省第一大岛。该岛西南侧的象鼻湾风景独特,涨潮时,沙堤如同大象的鼻子映在海面上,因而得名象鼻湾。此外,该岛也拥有海蚀柱、海蚀崖、海蚀拱桥、海蚀穴、海蚀台地等各类地貌,堪称海岸地貌博物馆。

(1)象鼻湾的海滩为典型的 海积 地貌。

(2)图乙中海蚀柱、海蚀穴和海蚀拱桥是海蚀地貌的三个演化阶段,说出这三种地貌的演化顺序。

(3)张同学在海坛岛旅游时,导游说海蚀柱这种地貌类型在当地正在逐渐消失,未来将不复存在。你是否赞同这种观点?简要说明理由。

【分析】(1)海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

(2)引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏。外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

(3)地质过程有的很迅速,而有的很缓慢,本题中可以根据该地貌景观的形成过程的特征来阐明自己的观点,只要观点明确,理由合理即可。

【解答】解:(1)象鼻湾的海滩为沙滩景观,为海岸堆积地貌。

(2)三种海蚀地貌的演化过程:向海洋突出的尖形陆地,其两侧受到海水的强烈侵蚀,形成海蚀洞穴;海水继续侵蚀,使得两侧的海蚀洞穴被蚀穿而相互贯通,形成海蚀拱桥;最后随着低处海蚀洞穴规模不断扩大,海蚀拱桥发生崩塌,就形成了残留于海中的海蚀柱。所以其演化顺序为海蚀洞穴→海蚀拱桥→海蚀柱。

(3)赞同,现有的海蚀柱依然会被风浪侵蚀,逐渐变小,最后消失。不赞同:随着时间的进行,风浪继续侵蚀,海蚀崖继续变成海蚀洞穴,海蚀洞穴侵蚀变成海蚀拱桥,海蚀拱桥侵蚀形成新的海蚀柱,所以海蚀柱不会消失。

故答案为:

(1)海积

(2)海蚀穴→海蚀拱桥→海蚀柱

(3)赞同。现有的海蚀柱不断被海风海浪侵蚀,可能会消失。

或不赞同。随着海风海浪的不断侵蚀,海蚀崖不断后退,会形成新的海蚀柱,海蚀柱不会消失。

【点评】本题以福建海坛岛为材料,设置3道小题,涉及地貌等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

15.(2021秋 东莞市期末)阅读图文材料,完成下列要求。

海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。在岛屿西端的砾石、砂砾、砂大小混杂分布的近岸平坦海床上,形成了典型的水下“近岸凹槽”地貌。受海水侵蚀与沉积影响,海床的表层物质不再混杂分布,离岸由近及远处,海底表层物质颗粒依次主要为砾石、砂砾、砂。图1为芝罘岛位置示意图,图2为芝罘岛西端近岸凹槽剖面示意图。

(1)描述海床上“近岸凹槽”形成过程。

(2)推测该地“近岸凹槽”形成的主要季节(冬季或夏季),并阐述理由。

(3)说明“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因。

【分析】(1)引起地壳物质组成、内部构造和地表形态不断形成和变化的作用为地质作用,按产生的自然力可分为外力地质作用和内力地质作用。前者包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩等;后者包括地震作用、岩浆作用、变质作用和构造运动等。

(2)在一个大范围地区内因地表陆地、海洋的分布,形成陆地和海洋吸热、散热速度不同,而此情况延伸到长时间的季节时,也因季节天气的不同,其盛行风向或气压系统有明显的季度变化,便形成了季风环流。

(3)分选性是指碎屑颗粒大小的均匀程度。土体颗粒大小均匀,分选性好;大小混杂的,分选性差。

【解答】解:(1)由材料可知,海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。快速流动的海水在盛行风的影响下在陡峭的海岸处堆积,使海岸处海水面抬高;海水在重力作用下,沿陡峭的海岸向下流动,不断侵蚀近岸海底(海床)形成凹槽。

(2)该岛位于山东省,属于温带季风气候,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。由材料可知,“近岸凹槽”分布在岛屿西端,主要受西北风的影响。冬季盛行来自于亚欧大陆的强盛的西北风,在岛西端成为向岸风;加剧了向岸冲击风浪,使海床侵蚀加剧。

(3)由图文材料可知,离岸由近及远海底表层物质颗粒依次分布砾石、砂砾、砂,颗粒逐渐减小,说明海水流速逐渐减慢。近岸处,海底水流速度快,侵蚀搬运能力强;较小颗粒的砂砾、砂被海水侵蚀搬运,较大颗粒的砾石保存下来;离岸较远处,随着海底水流速度减缓;海水携带的砂砾、砂先后沉积下来。

故答案为:

(1)急速海浪向岸(陡峭海岸)堆积;使海岸处海水面抬高;在重力作用下,海水向下流动并侵蚀近岸海底(海床)形成凹槽。

(2)冬季;该地冬季盛行强盛的西北风,在岛西端成为向岸风;使向岸冲击风浪速度加大,海床侵蚀加剧。

(3)近岸处,海底水流速度快,侵蚀力强;较小颗粒的砂砾、砂被侵蚀搬运,(较大颗粒)砾石得以保存;离岸较远处,海底水流速度减缓;砂砾、砂先后沉积下来。

【点评】本大题以山东芝罘岛的相关图文资料为背景材料,涉及海床上“近岸凹槽”形成过程、形成的主要季节及理由、“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因等相关知识,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

16.(2024 甘肃期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鼓浪屿是我国福建省厦门市思明区的一个小岛,也是闻名世界的风景区,位于厦门岛西南隅。如图1所示为鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。

材料二图2为大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图。

(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、 海水 运动、生物作用和气候因素等共同作用下形成的地表形态,分为 海水侵蚀 地貌和 海水堆积 地貌。

(2)据材料一可知,形成鼓浪石的外力作用主要是 海水侵蚀 。

(3)据材料二可知,图中曲线①、②、③依次表示大洋表层海水的 温度 、 盐度 和 密度 。

(4)阅读材料二,描述大洋表层海水温度和盐度的分布规律。

【分析】(1)海岸地貌指海岸地带在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下形成的各种地貌的总称。按海岸的物质组成及其形态,海岸地貌可分为基岩海岸、砂砾质海岸、淤泥质海岸和生物海岸,根据海水的作用方式,海岸地貌又可分为海蚀地貌和海积地貌。

(2)海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

(3)海水温度主要取决于海洋热量的收支情况。从水平分布来看,全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。海水盐度的影响因素有海水温度、降水量与蒸发量、入海径流、洋流、与周围海域的海水交换等。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高,由副热带海域向低纬和高纬,海水盐度逐渐降低。影响海水密度的主要因素有温度、盐度和深度,其中表层海水密度与温度的关系最为密切。从水平分布来看,大洋表层海水密度大致随纬度的增高而增大,同纬度海域的海水密度大致相同。

(4)海水的温度反映海水的冷热状况,它主要取决于海洋热量的收支情况。太阳辐射是海洋的主要热量来源。海水蒸发消耗热量,是海洋热量支出的主要渠道。从垂直分布看,海水的温度随深度增加而变化。通常情况下,表层水温最高。1000米以上的海水温度随深度变化幅度较大,而1000米以下的深层海水温度变化幅度较小。从水平分布看,全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高,由副热带海域向低纬和高纬,海水盐度逐渐降低。

【解答】解:(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌的总称,第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成现代海岸的基本轮廓,形成了各种海岸地貌,分为海水侵蚀地貌和海水堆积地貌。

(2)由材料一可知,鼓浪屿中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,故其形成受海水侵蚀作用的影响。

(3)据材料二可知,曲线①数值由低纬向高纬递减,表示的是海水温度,海水温度的主要热量来源是太阳辐射,太阳辐射由低纬向高纬递减,导致海水温度也由低纬向高纬递减。曲线②数值由副热带海域向低纬和高纬方向递减,表示的是海水盐度,大洋表层海水盐度主要受降水和蒸发的影响,副热带海域受副热带高压控制,盛行下沉气流,降水少,蒸发旺盛,盐度最高,使海水盐度由副热带海域向低纬和高纬方向递减。曲线③数值由低纬向高纬递增,表示的是海水密度,大洋表层海水密度主要受温度影响,低纬海域水温高、密度小,高纬海域水温低、密度大。

(4)据材料二可知,①为海水温度,其主要热量来源是太阳辐射,太阳辐射由低纬向高纬递减,导致海水温度也由低纬向高纬递减,即由赤道向南北两侧递减;②为海水盐度,大洋表层海水盐度主要受降水和蒸发的影响,副热带海域受副热带高压控制,盛行下沉气流,降水少,蒸发旺盛,盐度最高,使海水盐度由副热带海域分别向高、低纬度海区递减。

故答案为:

(1)海水;海水侵蚀;海水堆积

(2)海水侵蚀

(3)温度;盐度;密度

(4)温度分布:由赤道向南北两侧递减。盐度分布:由副热带海区分别向高纬度、低纬度海区递减。

【点评】本题以鼓浪屿与大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图为背景材料,涉及海岸地貌、海水性质的相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息,调动与运用地理知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 海岸地貌

一.选择题(共12小题)

同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。在地质学中,海退是指海岸线向海洋推进,海进是指海岸线向陆地推进。如图是某海域地质剖面图,①→④为不同地质时期的岩层。②③之间有一个岩层不连续面。完成下面小题。

1.图中岩层的更替与该地海岸线的变化对应正确的是( )

A.④→③海进——②→①海退 B.④→③海退——②→①海进

C.④→③海进——②→①海进 D.④→③海退——②→①海退

2.与②→①时期海岸线变化一致的现象是( )

A.全球气候变冷

B.海沟位置向大陆板块方向移动

C.部分岛屿消失

D.各地海拔高度上升

石老人是屹立青岛前海一线6000年的17米高的自然景观(图1)。2022年10月3日凌晨4点10分左右,石老人上半部分突然坍塌。(图2)读图回答3﹣4题。

3.石老人是海岸地貌景观中的( )

A.海蚀平台 B.海滩 C.海蚀崖 D.海蚀柱

4.石老人上半部分坍塌的自然原因是( )

A.风化与侵蚀 B.海浪搬运

C.人为破坏 D.海浪堆积

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图1)及某礁体局部剖面(图2),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成下面小题。

5.礁体中任一水平夹层形成时期,该区域可能( )

A.处于枯水期,营养物质减少

B.处于洪水期,河流输沙量大

C.处于寒冷期,海平面上升快

D.处于温暖期,植被覆盖率高

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图一)及某礁体局部剖面(图二),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成6﹣6题。

6.礁体顶部泥沙沉积层形成的主要沙源及外力作用分别是( )

A.海底淤泥 海水搬运、沉积

B.海底淤泥 风力搬运、沉积

C.河流泥沙 流水搬运、沉积

D.河流泥沙 风力搬运、沉积

位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥。如图为格雷科国家公园石灰岩海岸典型景观图。据此完成7﹣7题。

7.格雷科国家公园海岸地貌的形成依次经历了( )

A.浅海沉积—流水侵蚀—地壳下沉—海水侵蚀

B.浅海沉积—地壳抬升—海水侵蚀—重力崩塌

C.流水侵蚀—地壳抬升—重力崩塌—海水侵蚀

D.流水侵蚀—重力崩塌—海水侵蚀—地壳抬升

如图为某地海岸地貌景观图。据此完成8﹣9题。

8.海岸地貌不包括( )

A.海蚀柱 B.海蚀崖 C.沙滩 D.石林

9.图中石拱桥形成的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀 B.海浪堆积 C.冰川侵蚀 D.流水堆积

海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。如图为全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图,图中a、b为三角洲。据此完成10﹣12题。

10.图中a、b三角洲形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、退潮时海浪堆积

B.河流堆积、退潮时海浪堆积

C.风力堆积、涨潮时海浪堆积

D.河流堆积、涨潮时海浪堆积

11.全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,海平面相对于陆地( )

A.呈上升趋势 B.基本稳定

C.呈下降趋势 D.反复升降

12.如此后海平面显著下降,则图中( )

A.沙坝向陆地方向推移 B.潟湖的盐度逐渐降低

C.沙坝向海洋方向推移 D.潟湖受侵蚀水深增大

二.解答题(共4小题)

13.(2024 蒸湘区校级开学)阅读图文材料,完成下列要求。

风沙沉积能够记录海岸的环境变化。我国海岸风沙地貌分布广泛,但规模较小,相对零散。我国温带海岸主要包括辽东半岛西北岸、辽东湾西岸和山东半岛沿岸。研究表明,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。如图示意我国某地区海岸的沉积垂直剖面。

(1)简述我国海岸风沙地貌分布特点的成因。

(2)研究表明,温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同,试对此做出解释。

(3)分析我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程。

14.(2022秋 河西区期末)张同学暑假去了福建海坛岛旅游,并收集了相关材料。阅读图文材料,完成下列问题。

海坛岛是福建省第一大岛。该岛西南侧的象鼻湾风景独特,涨潮时,沙堤如同大象的鼻子映在海面上,因而得名象鼻湾。此外,该岛也拥有海蚀柱、海蚀崖、海蚀拱桥、海蚀穴、海蚀台地等各类地貌,堪称海岸地貌博物馆。

(1)象鼻湾的海滩为典型的 地貌。

(2)图乙中海蚀柱、海蚀穴和海蚀拱桥是海蚀地貌的三个演化阶段,说出这三种地貌的演化顺序。

(3)张同学在海坛岛旅游时,导游说海蚀柱这种地貌类型在当地正在逐渐消失,未来将不复存在。你是否赞同这种观点?简要说明理由。

15.(2021秋 东莞市期末)阅读图文材料,完成下列要求。

海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。在岛屿西端的砾石、砂砾、砂大小混杂分布的近岸平坦海床上,形成了典型的水下“近岸凹槽”地貌。受海水侵蚀与沉积影响,海床的表层物质不再混杂分布,离岸由近及远处,海底表层物质颗粒依次主要为砾石、砂砾、砂。图1为芝罘岛位置示意图,图2为芝罘岛西端近岸凹槽剖面示意图。

(1)描述海床上“近岸凹槽”形成过程。

(2)推测该地“近岸凹槽”形成的主要季节(冬季或夏季),并阐述理由。

(3)说明“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因。

16.(2024 甘肃期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鼓浪屿是我国福建省厦门市思明区的一个小岛,也是闻名世界的风景区,位于厦门岛西南隅。如图1所示为鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。

材料二图2为大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图。

(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、 运动、生物作用和气候因素等共同作用下形成的地表形态,分为 地貌和 地貌。

(2)据材料一可知,形成鼓浪石的外力作用主要是 。

(3)据材料二可知,图中曲线①、②、③依次表示大洋表层海水的 、 和 。

(4)阅读材料二,描述大洋表层海水温度和盐度的分布规律。

新课预习衔接 海岸地貌

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。在地质学中,海退是指海岸线向海洋推进,海进是指海岸线向陆地推进。如图是某海域地质剖面图,①→④为不同地质时期的岩层。②③之间有一个岩层不连续面。完成下面小题。

1.图中岩层的更替与该地海岸线的变化对应正确的是( )

A.④→③海进——②→①海退 B.④→③海退——②→①海进

C.④→③海进——②→①海进 D.④→③海退——②→①海退

【分析】海进是指在相对短的地史时期内,由于海面上升或陆地下降,造成海水面积扩大,陆地面积缩小,海岸线向陆地内部推进的地质现象,也称海侵。一般认为,海进是海水逐渐向时代较老的陆地风化剥蚀面上推进的过程。

【解答】解:根据材料信息及所学知识可知,同一时期在海洋中形成的砂岩、页岩、石灰岩在水平方向上是从浅海到深海依次排列的。读图可知,图中岩层④→③由石灰岩变为页岩,反映当地的地质环境是从深海环境变成浅海环境,是海退;②沉积时,③页岩层被侵蚀缺失,说明出露地表,形成②砂砾岩是陆相沉积,①砂岩是浅海环境的沉积物,因此②→①过程中海陆演化由陆地变为海域,为海进,B正确,ACD错误。

故选:B。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了海岸线变化的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

2.与②→①时期海岸线变化一致的现象是( )

A.全球气候变冷

B.海沟位置向大陆板块方向移动

C.部分岛屿消失

D.各地海拔高度上升

【分析】海进是指在相对短的地史时期内,由于海面上升或陆地下降,造成海水面积扩大,陆地面积缩小,海岸线向陆地内部推进的地质现象,也称海侵。一般认为,海进是海水逐渐向时代较老的陆地风化剥蚀面上推进的过程。

【解答】解:结合上题可知,②→①过程为海进过程,海域面积扩大,此时全球气候变暖,海平面上升,部分岛屿消失,各地海拔高度下降,C正确,AD错误。

②→①过程为海进过程,海域面积扩大,此时全球气候变暖,海平面上升,部分岛屿消失,海沟位置向大陆板块远离,B错误。

故选:C。

【点评】本题难度适中,属于基础题,主要考查了海岸线变化的相关知识,解题的关键是从题中获取信息并调用相关知识进行解答。

石老人是屹立青岛前海一线6000年的17米高的自然景观(图1)。2022年10月3日凌晨4点10分左右,石老人上半部分突然坍塌。(图2)读图回答3﹣4题。

3.石老人是海岸地貌景观中的( )

A.海蚀平台 B.海滩 C.海蚀崖 D.海蚀柱

【分析】海岸主要受海水动力因素侵蚀所产生的各种形态——海蚀地貌。它是海岸地貌的一大类别。塑造海岸侵蚀地貌的主要动力因素是波浪和潮流在海陆交替的海岸带,波浪冲淘海岸所产生的海蚀作用。

【解答】解:根据所学知识可知,海蚀平台应是相对平缓的平台状的岩石地貌,A错误。

海滩一般较为平坦,以泥沙质为主,B错误。

海蚀崖应具备大面积悬崖状的陡峭石壁,C错误。

图中石老人为矗立在海中的柱状岩石,属于海蚀柱,D正确。

故选:D。

【点评】本题难度适中,通过地质作用设置题目,题目为常规题,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

4.石老人上半部分坍塌的自然原因是( )

A.风化与侵蚀 B.海浪搬运

C.人为破坏 D.海浪堆积

【分析】引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏。外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

【解答】解:由于风化作用和海浪不断对岩体冲击、拍打造成的侵蚀,使得石老人岩体不断松动、脱落、断裂,最后坍塌,A正确。

海浪搬运是将海中的物质从一地搬运至另外一地,不会导致岩石坍塌,B错误。

人为破坏并非自然原因,C错误。

海浪堆积会形成平坦的海岸地貌,例如沙滩,D错误。

故选:A。

【点评】本题难度适中,通过地质作用设置题目,题目为基础题,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图1)及某礁体局部剖面(图2),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成下面小题。

5.礁体中任一水平夹层形成时期,该区域可能( )

A.处于枯水期,营养物质减少

B.处于洪水期,河流输沙量大

C.处于寒冷期,海平面上升快

D.处于温暖期,植被覆盖率高

【分析】牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成,图示牡蛎礁出现了水平夹层,说明牡蛎生长的环境发生了变化,河流含沙量增加,沉积作用增强,阻断了牡蛎礁的发育。

【解答】解:根据材料可知“牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带”,牡蛎生长要求河水清澈,含沙量小。又据图可知,水平夹层位于两个原生牡蛎礁体之间,说明礁体中水平夹层的形成时期,处于河流洪水期,河流含沙量和输沙量大,不利于牡蛎生长和牡蛎礁的形成,故B正确,A错误;

海平面上升会淹没潮间带,据材料信息,“其中的水平夹层厚度较薄”,说明环境变迁持续时间短,海平面不会快速上升,C错误;

温暖期有利于牡蛎生长和牡蛎礁的形成,不会形成水平夹层,D错误。

故选:B。

【点评】本题难度较大,通过礁体设置题目,题目较为新颖,考查学生对基础知识的掌握和思维分析能力。

牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。牡蛎礁体具有明显的层状结构特征,其中的水平夹层厚度较薄,牡蛎个体由于环境的变迁而快速窒息死亡。如图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(图一)及某礁体局部剖面(图二),礁体Ⅰ﹣Ⅵ由老到新。完成6﹣6题。

6.礁体顶部泥沙沉积层形成的主要沙源及外力作用分别是( )

A.海底淤泥 海水搬运、沉积

B.海底淤泥 风力搬运、沉积

C.河流泥沙 流水搬运、沉积

D.河流泥沙 风力搬运、沉积

【分析】地质作用分为外力作用和内力作用。内力作用包括地壳运动、岩浆活动和变质作用;外力作用包括风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩等。

【解答】解:根据材料,牡蛎礁形成于小河入海的河口海岸潮间带区域,其顶部的泥沙主要是河流自上游搬运而来,在牡蛎礁顶部堆积形成,C正确,ABD错误。

故选:C。

【点评】本题难度较小,解题的关键是了解常见地貌的形成原因。

位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥。如图为格雷科国家公园石灰岩海岸典型景观图。据此完成7﹣7题。

7.格雷科国家公园海岸地貌的形成依次经历了( )

A.浅海沉积—流水侵蚀—地壳下沉—海水侵蚀

B.浅海沉积—地壳抬升—海水侵蚀—重力崩塌

C.流水侵蚀—地壳抬升—重力崩塌—海水侵蚀

D.流水侵蚀—重力崩塌—海水侵蚀—地壳抬升

【分析】海岸地貌包括海浪侵蚀地貌和海浪堆积地貌,侵蚀地貌是岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种地貌,主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等;堆积地貌是近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种地貌。

【解答】解:读材料“位于地中海东部的塞浦路斯格雷科国家公园,拥有壮观的石灰岩海岸地貌,崖壁陡峭,且发育有天然拱桥”可知,石灰岩为浅海沉积岩,然后经过地壳抬升,海底石灰岩被抬升成陆地,再经过海水侵蚀,形成天然拱桥,桥顶经过重力崩塌,变成陡峭的崖壁,因此B正确,ACD错。

故选:B。

【点评】本题难度适中,考查海岸地貌的形成过程,解题关键是对地表形态的形成原因和地质构造基本概念的了解,能够区分外力作用和内力作用的表现,并能在不同的图中熟练应用。

如图为某地海岸地貌景观图。据此完成8﹣9题。

8.海岸地貌不包括( )

A.海蚀柱 B.海蚀崖 C.沙滩 D.石林

【分析】海岸地貌就是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。海岸地貌分为海蚀地貌和海积地貌。海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖。在波浪作用下海蚀崖不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台,称为海蚀平台。在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来,成为海蚀柱。泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。

【解答】解:A、海岸地貌分为海蚀地貌和海积地貌,海蚀柱属于海岸地貌,不符合题意。

B、海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖,称为海蚀崖,海蚀崖属于海岸地貌,不符合题意。

C、沙滩属于海岸地貌,不符合题意。

D、石林属于喀斯特地貌,是流水侵蚀作用形成的,不是海岸地貌,符合题意,故正确。

故选:D。

【点评】本题主要考查海岸地貌,较为简单,解题的关键是考生对基础知识掌握的熟练程度。

9.图中石拱桥形成的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀 B.海浪堆积 C.冰川侵蚀 D.流水堆积

【分析】突出的海岬两侧,如发育相同的海蚀洞被蚀穿而相互形成的一种海蚀地貌。海蚀拱桥,又称陆桥或海蚀拱,是基岩海岛上比较少见而又十分奇特的海蚀地貌。海蚀拱桥常见於岬角处,其两侧受波浪的强烈冲蚀,形成海蚀洞,波浪继续作用,使两侧方向相反的海蚀洞被蚀穿而相互贯通,形似拱桥,又称为“海穹”。在我国广西沿海一带,居民据其形状似由陆向海伸展的象鼻,又叫“象鼻山”。

【解答】解:A、海蚀拱桥属于一种海蚀地貌,也称为陆桥或海蚀拱,海岸受海浪侵蚀、崩坍而形成的,是基岩海岛上比较少见而又十分奇特的海蚀地貌,故正确。

B、泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌,如海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等;石拱桥属于海蚀地貌,不是海积地貌,不符合题意。

C、冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷、角峰和刃脊等;石拱桥属于海蚀地貌,不是冰川侵蚀地貌,不符合题意。

D、图中地貌是海岸地貌,是海蚀拱桥,突出的海岬两岸,如发育相向的海蚀洞被蚀穿而相互连通,主要是是海浪侵蚀形成的,与流水堆积无关,不符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查海岸地貌的形成,比较简单,重在考查考生对基础知识掌握的熟练程度。

海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。如图为全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图,图中a、b为三角洲。据此完成10﹣12题。

10.图中a、b三角洲形成的主要外力作用分别是( )

A.风力堆积、退潮时海浪堆积

B.河流堆积、退潮时海浪堆积

C.风力堆积、涨潮时海浪堆积

D.河流堆积、涨潮时海浪堆积

【分析】外力作用的能量主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为对地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用,它将高山削低,把盆地填平,其结果往往使地表趋于平坦。

【解答】解:读图可知,a三角洲形位于陆地河流出山口,河流在出山口后流速减慢,由河流堆积而成,b三角洲位于潟湖与大海相连的位置,是由涨潮时海浪携带泥沙堆积而成。

故选:D。

【点评】本题难度适中,主要考查了地质构造和构造地貌,解题的关键是从图文中获取信息并调用相关知识进行解答。

11.全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,海平面相对于陆地( )

A.呈上升趋势 B.基本稳定

C.呈下降趋势 D.反复升降

【分析】海底地形的成因:内营力和外营力作用的结果。海底大地形通常是内力作用的直接产物,与海底扩张、板块构造活动息息相关。大洋中脊轴部是海底扩张中心,是上涌的热膨胀地幔物质的反映。海底在向两侧扩张的过程中伴随着冷却下沉,自中脊轴带向两侧,随着海底年龄变老,水深加大,沉积层加厚;相应地大洋中脊过渡为大洋盆地,中脊顶部崎岖的地形被深海丘陵以致深海平原所代替。海岭和海山的形成多与火山、断块作用有关。较强盛的沉积作用可改造原先崎岖的火山、构造地形,形成深海平原。海底峡谷则是浊流侵蚀作用最壮观的表现。

【解答】解:全新世该地海岸地貌和陆架沉积序列的演化过程中,由于波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的与海岸线平行的堆积体,使得海洋面积的面积加上,在海平面相对于陆地呈上升趋势。

故选:A。

【点评】本题以全新世(11700年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图为背景,考查了海岸地貌,考核了学生知识迁移的能力。解题关键是注重平时知识的积累,并学以致用。

12.如此后海平面显著下降,则图中( )

A.沙坝向陆地方向推移 B.潟湖的盐度逐渐降低

C.沙坝向海洋方向推移 D.潟湖受侵蚀水深增大

【分析】海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。沙坝是由波浪携带泥沙堆积而成的一种狭长的、与海岸线平行的堆积体,沙坝将海水分割,内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,潟湖常有潮汐通道与大海相连。

【解答】解:如此后海平面显著下降,海水通过潮汐通道进入鴻湖的水量减少,鳥湖的盐度逐渐降低,已经形成的沙坝不会出现明显的位置移动,AC错;鴻湖受到来自陆地带来的泥沙不断堆积而变浅,D错。

故选:B。

【点评】难度中等,以图文材料的形式,考查常规内容,要求考生熟练掌握教材内容,能灵活调动运用。

二.解答题(共4小题)

13.(2024 蒸湘区校级开学)阅读图文材料,完成下列要求。

风沙沉积能够记录海岸的环境变化。我国海岸风沙地貌分布广泛,但规模较小,相对零散。我国温带海岸主要包括辽东半岛西北岸、辽东湾西岸和山东半岛沿岸。研究表明,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。如图示意我国某地区海岸的沉积垂直剖面。

(1)简述我国海岸风沙地貌分布特点的成因。

(2)研究表明,温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同,试对此做出解释。

(3)分析我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程。

【分析】(1)我国海岸风沙地貌分布特点的成因可以从我国海岸线长度、海岸线曲折和风沙地貌的动力条件等方面思考。

(2)温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同可以从外力作用角度分析。

(3)我国图示地区海岸风沙地貌的形成过程从内外力作用角度分析。

【解答】解:(1)我国海岸线跨热带、亚热带和温带,海岸线长,海岸风沙地貌分布广泛;海岸线曲折,只能发育小规模的海岸风沙地貌;海岸位于东部沿海,大多位于季风区和海陆风环流区,风向多变,影响风沙地貌的形成,导致风沙地貌分布相对零散等。

(2)据材料可知,我国温带海岸沙丘沙粒棱角分明,华南地区海岸的沙丘沙粒多呈块状。根据所学知识可知,棱角分明说明侵蚀以撞击等为主,磨圆性较差,结合其地理位置可知,温带地区昼夜温差大,物理风化作用强,且风力强劲,时常裹挟大量风沙,对沙丘沙粒进行撞击,使得其棱角分明;华南地区为亚热带季风气候,海岸更加湿润,结合风化的相关知识可知,该区域化学风化作用更为强烈,易使得沙粒胶结,呈块状。

(3)结合材料可知,其形成过程可以从距今约2.2万年及以前、距今约2.2万年至1.8万年、距今约1.8万年时、从距今1.8万年至今四个地质时期该地区海岸的地理环境变化进行分析。读图可知,距今约2.2万年及以前,该地区海岸为潟湖(或近海区域),海水沉积作用强,形成潟湖相沉积;距今约2.2万年至1.8万年,该地区为风水两相沉积,形成原因是由于地壳抬升(或海平面下降),潟湖难出露,受外力作用的风力及潮流的共同作用,形成风水两相沉积;距今约1.8万年时,该地区存在剥蚀面,之后是风成砂(沙),形成原因是由于地壳抬升,受外力风化侵蚀作用影响,部分沉积被剥蚀,形成剥蚀面;从距今1.8万年至今,地壳抬升减缓,侵蚀作用减弱,主要接受风力堆积,形成风成砂(沙)。

故答案为:

(1)我国海岸线长,海岸风沙地貌分布广泛;海岸线曲折,只能发育小规模的海岸风沙地貌;海岸大多位于季风区和海陆风环流区,风向多变,导致风沙地貌分布相对零散等。

(2)温带地区海岸物理风化作用强,且风力强劲,时常裹挟大量风沙,对沙丘沙粒进行撞击,使得其棱角分明;华南地区海岸更加温暖湿润,化学风化作用更为强烈,易使得沙粒胶结,呈块状。

(3)距今约2.2万年及以前,该地区海岸为潟湖(或近海区域),形成潟湖相沉积;距今约2.2万年至1.8万年,由于地壳抬升(或海平面下降),潟湖难出露,受风力及潮流的共同作用,形成风水两相沉积;距今约1.8万年时,由于地壳抬升,部分沉积被剥蚀,形成剥蚀面;从距今1.8万年至今,地壳抬升减缓,主要接受风力堆积,形成风成砂(沙)。

【点评】本题以我国海岸风沙地貌为命题情境,考查我国海岸风沙地貌分布特点的成因、温带地区海岸与华南地区海岸沙丘沙粒形态不同的原因、海岸风沙地貌的形成过程,同时考查学生获取和解读地理信息,描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律,论证和探讨地理问题的能力,旨在考查学生的区域认知、综合思维和人地协调观等核心素养。

14.(2022秋 河西区期末)张同学暑假去了福建海坛岛旅游,并收集了相关材料。阅读图文材料,完成下列问题。

海坛岛是福建省第一大岛。该岛西南侧的象鼻湾风景独特,涨潮时,沙堤如同大象的鼻子映在海面上,因而得名象鼻湾。此外,该岛也拥有海蚀柱、海蚀崖、海蚀拱桥、海蚀穴、海蚀台地等各类地貌,堪称海岸地貌博物馆。

(1)象鼻湾的海滩为典型的 海积 地貌。

(2)图乙中海蚀柱、海蚀穴和海蚀拱桥是海蚀地貌的三个演化阶段,说出这三种地貌的演化顺序。

(3)张同学在海坛岛旅游时,导游说海蚀柱这种地貌类型在当地正在逐渐消失,未来将不复存在。你是否赞同这种观点?简要说明理由。

【分析】(1)海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

(2)引起地表形态变化的作用,按其能量来源分为内力作用和外力作用。内力作用的能量主要来自于地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等,它使地表变得高低起伏。外力作用的能量来源主要来自于地球外部的太阳能,以及地球重力能等,表现为地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用。

(3)地质过程有的很迅速,而有的很缓慢,本题中可以根据该地貌景观的形成过程的特征来阐明自己的观点,只要观点明确,理由合理即可。

【解答】解:(1)象鼻湾的海滩为沙滩景观,为海岸堆积地貌。

(2)三种海蚀地貌的演化过程:向海洋突出的尖形陆地,其两侧受到海水的强烈侵蚀,形成海蚀洞穴;海水继续侵蚀,使得两侧的海蚀洞穴被蚀穿而相互贯通,形成海蚀拱桥;最后随着低处海蚀洞穴规模不断扩大,海蚀拱桥发生崩塌,就形成了残留于海中的海蚀柱。所以其演化顺序为海蚀洞穴→海蚀拱桥→海蚀柱。

(3)赞同,现有的海蚀柱依然会被风浪侵蚀,逐渐变小,最后消失。不赞同:随着时间的进行,风浪继续侵蚀,海蚀崖继续变成海蚀洞穴,海蚀洞穴侵蚀变成海蚀拱桥,海蚀拱桥侵蚀形成新的海蚀柱,所以海蚀柱不会消失。

故答案为:

(1)海积

(2)海蚀穴→海蚀拱桥→海蚀柱

(3)赞同。现有的海蚀柱不断被海风海浪侵蚀,可能会消失。

或不赞同。随着海风海浪的不断侵蚀,海蚀崖不断后退,会形成新的海蚀柱,海蚀柱不会消失。

【点评】本题以福建海坛岛为材料,设置3道小题,涉及地貌等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

15.(2021秋 东莞市期末)阅读图文材料,完成下列要求。

海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。在岛屿西端的砾石、砂砾、砂大小混杂分布的近岸平坦海床上,形成了典型的水下“近岸凹槽”地貌。受海水侵蚀与沉积影响,海床的表层物质不再混杂分布,离岸由近及远处,海底表层物质颗粒依次主要为砾石、砂砾、砂。图1为芝罘岛位置示意图,图2为芝罘岛西端近岸凹槽剖面示意图。

(1)描述海床上“近岸凹槽”形成过程。

(2)推测该地“近岸凹槽”形成的主要季节(冬季或夏季),并阐述理由。

(3)说明“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因。

【分析】(1)引起地壳物质组成、内部构造和地表形态不断形成和变化的作用为地质作用,按产生的自然力可分为外力地质作用和内力地质作用。前者包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩等;后者包括地震作用、岩浆作用、变质作用和构造运动等。

(2)在一个大范围地区内因地表陆地、海洋的分布,形成陆地和海洋吸热、散热速度不同,而此情况延伸到长时间的季节时,也因季节天气的不同,其盛行风向或气压系统有明显的季度变化,便形成了季风环流。

(3)分选性是指碎屑颗粒大小的均匀程度。土体颗粒大小均匀,分选性好;大小混杂的,分选性差。

【解答】解:(1)由材料可知,海水(或海浪)对区域的侵蚀或沉积,主要与其速度相关。山东芝罘岛由坚硬基岩构成,海岸陡峭。快速流动的海水在盛行风的影响下在陡峭的海岸处堆积,使海岸处海水面抬高;海水在重力作用下,沿陡峭的海岸向下流动,不断侵蚀近岸海底(海床)形成凹槽。

(2)该岛位于山东省,属于温带季风气候,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风。由材料可知,“近岸凹槽”分布在岛屿西端,主要受西北风的影响。冬季盛行来自于亚欧大陆的强盛的西北风,在岛西端成为向岸风;加剧了向岸冲击风浪,使海床侵蚀加剧。

(3)由图文材料可知,离岸由近及远海底表层物质颗粒依次分布砾石、砂砾、砂,颗粒逐渐减小,说明海水流速逐渐减慢。近岸处,海底水流速度快,侵蚀搬运能力强;较小颗粒的砂砾、砂被海水侵蚀搬运,较大颗粒的砾石保存下来;离岸较远处,随着海底水流速度减缓;海水携带的砂砾、砂先后沉积下来。

故答案为:

(1)急速海浪向岸(陡峭海岸)堆积;使海岸处海水面抬高;在重力作用下,海水向下流动并侵蚀近岸海底(海床)形成凹槽。

(2)冬季;该地冬季盛行强盛的西北风,在岛西端成为向岸风;使向岸冲击风浪速度加大,海床侵蚀加剧。

(3)近岸处,海底水流速度快,侵蚀力强;较小颗粒的砂砾、砂被侵蚀搬运,(较大颗粒)砾石得以保存;离岸较远处,海底水流速度减缓;砂砾、砂先后沉积下来。

【点评】本大题以山东芝罘岛的相关图文资料为背景材料,涉及海床上“近岸凹槽”形成过程、形成的主要季节及理由、“近岸凹槽”处砾石、砂砾、砂分布区差异的形成原因等相关知识,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

16.(2024 甘肃期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 鼓浪屿是我国福建省厦门市思明区的一个小岛,也是闻名世界的风景区,位于厦门岛西南隅。如图1所示为鼓浪屿西南沙滩上屹立着的一块巨岩,中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,人们称它为“鼓浪石”。

材料二图2为大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图。

(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、 海水 运动、生物作用和气候因素等共同作用下形成的地表形态,分为 海水侵蚀 地貌和 海水堆积 地貌。

(2)据材料一可知,形成鼓浪石的外力作用主要是 海水侵蚀 。

(3)据材料二可知,图中曲线①、②、③依次表示大洋表层海水的 温度 、 盐度 和 密度 。

(4)阅读材料二,描述大洋表层海水温度和盐度的分布规律。

【分析】(1)海岸地貌指海岸地带在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下形成的各种地貌的总称。按海岸的物质组成及其形态,海岸地貌可分为基岩海岸、砂砾质海岸、淤泥质海岸和生物海岸,根据海水的作用方式,海岸地貌又可分为海蚀地貌和海积地貌。

(2)海岸在海浪等作用下形成的各种地貌,统称为海岸地貌。有些海岸是由岩石构成的。受海浪等的侵蚀作用,海岸岩石逐渐形成海蚀崖、海蚀平台、海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等地貌。海滩、沙坝等是常见的海岸堆积地貌。海滩按照沉积物颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。有的海滩地势平坦,滩面广阔。

(3)海水温度主要取决于海洋热量的收支情况。从水平分布来看,全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。海水盐度的影响因素有海水温度、降水量与蒸发量、入海径流、洋流、与周围海域的海水交换等。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高,由副热带海域向低纬和高纬,海水盐度逐渐降低。影响海水密度的主要因素有温度、盐度和深度,其中表层海水密度与温度的关系最为密切。从水平分布来看,大洋表层海水密度大致随纬度的增高而增大,同纬度海域的海水密度大致相同。

(4)海水的温度反映海水的冷热状况,它主要取决于海洋热量的收支情况。太阳辐射是海洋的主要热量来源。海水蒸发消耗热量,是海洋热量支出的主要渠道。从垂直分布看,海水的温度随深度增加而变化。通常情况下,表层水温最高。1000米以上的海水温度随深度变化幅度较大,而1000米以下的深层海水温度变化幅度较小。从水平分布看,全球海洋表层的水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高,由副热带海域向低纬和高纬,海水盐度逐渐降低。

【解答】解:(1)海岸地貌是指海岸带在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌的总称,第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成现代海岸的基本轮廓,形成了各种海岸地貌,分为海水侵蚀地貌和海水堆积地貌。

(2)由材料一可知,鼓浪屿中间有一个大岩洞,潮涨潮落,海浪拍打这个岩洞时,发出咚咚声响,俨如击鼓,故其形成受海水侵蚀作用的影响。

(3)据材料二可知,曲线①数值由低纬向高纬递减,表示的是海水温度,海水温度的主要热量来源是太阳辐射,太阳辐射由低纬向高纬递减,导致海水温度也由低纬向高纬递减。曲线②数值由副热带海域向低纬和高纬方向递减,表示的是海水盐度,大洋表层海水盐度主要受降水和蒸发的影响,副热带海域受副热带高压控制,盛行下沉气流,降水少,蒸发旺盛,盐度最高,使海水盐度由副热带海域向低纬和高纬方向递减。曲线③数值由低纬向高纬递增,表示的是海水密度,大洋表层海水密度主要受温度影响,低纬海域水温高、密度小,高纬海域水温低、密度大。

(4)据材料二可知,①为海水温度,其主要热量来源是太阳辐射,太阳辐射由低纬向高纬递减,导致海水温度也由低纬向高纬递减,即由赤道向南北两侧递减;②为海水盐度,大洋表层海水盐度主要受降水和蒸发的影响,副热带海域受副热带高压控制,盛行下沉气流,降水少,蒸发旺盛,盐度最高,使海水盐度由副热带海域分别向高、低纬度海区递减。

故答案为:

(1)海水;海水侵蚀;海水堆积

(2)海水侵蚀

(3)温度;盐度;密度

(4)温度分布:由赤道向南北两侧递减。盐度分布:由副热带海区分别向高纬度、低纬度海区递减。

【点评】本题以鼓浪屿与大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化示意图为背景材料,涉及海岸地貌、海水性质的相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息,调动与运用地理知识的能力。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)