云南省丽江市实验学校2024-2025年学年八年级下学期期末测试 语文试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 云南省丽江市实验学校2024-2025年学年八年级下学期期末测试 语文试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 331.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-12 11:27:24 | ||

图片预览

文档简介

丽江市实验学校2024-2025年学年八年级下学期期末测试

语文试卷

一、语言积累与运用(本大题共5小题)

1.下列各句中,加点字的注音正确的一项是( )

A.鸟儿将窠(kē)巢按在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和(hé)着。

B.山上的矮松越发的青黑,树尖儿上顶着一髻(jì)儿白花,好像日本看(kān)护妇。

C.后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿(sù)整宿翻来覆(fù)去地睡不了觉。

D.还有斑蝥,倘(tǎng)若用手按住它的脊(jí)梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。

2.下面是一首唐李益的诗,请你加上标点符号,抄写在答题卷的相应位置上。

天山雪后海风寒横笛偏吹行路难碛里征人三十万一时回向月明看

3.下列作家与作品表述不正确的一项是( )

A.史铁生,著有《我的遥远的清平湾》。

B.老舍,著有《朝花夕拾》。

C.朱自清,著有《背影》。

D.沈从文,著有《边城》。

阅读下文,回答问题。

①刺者,达也。诗人讽刺,周礼三刺,事叙相达,若针之通结矣。(刘勰) ②讽刺作者虽然大抵为被讽刺者所憎恨,但他却常常是善意的,他的讽刺,在希望他们改善,并非要捺这一群到水底里。(鲁迅) ③一种高尚的精神和道德情操无法在一个罪恶和愚蠢世界里实现它的自觉的理想,于是带着一腔火热的愤怒或是微妙的巧智和冷酷辛辣的语调去反对当前的事物。(黑格尔)

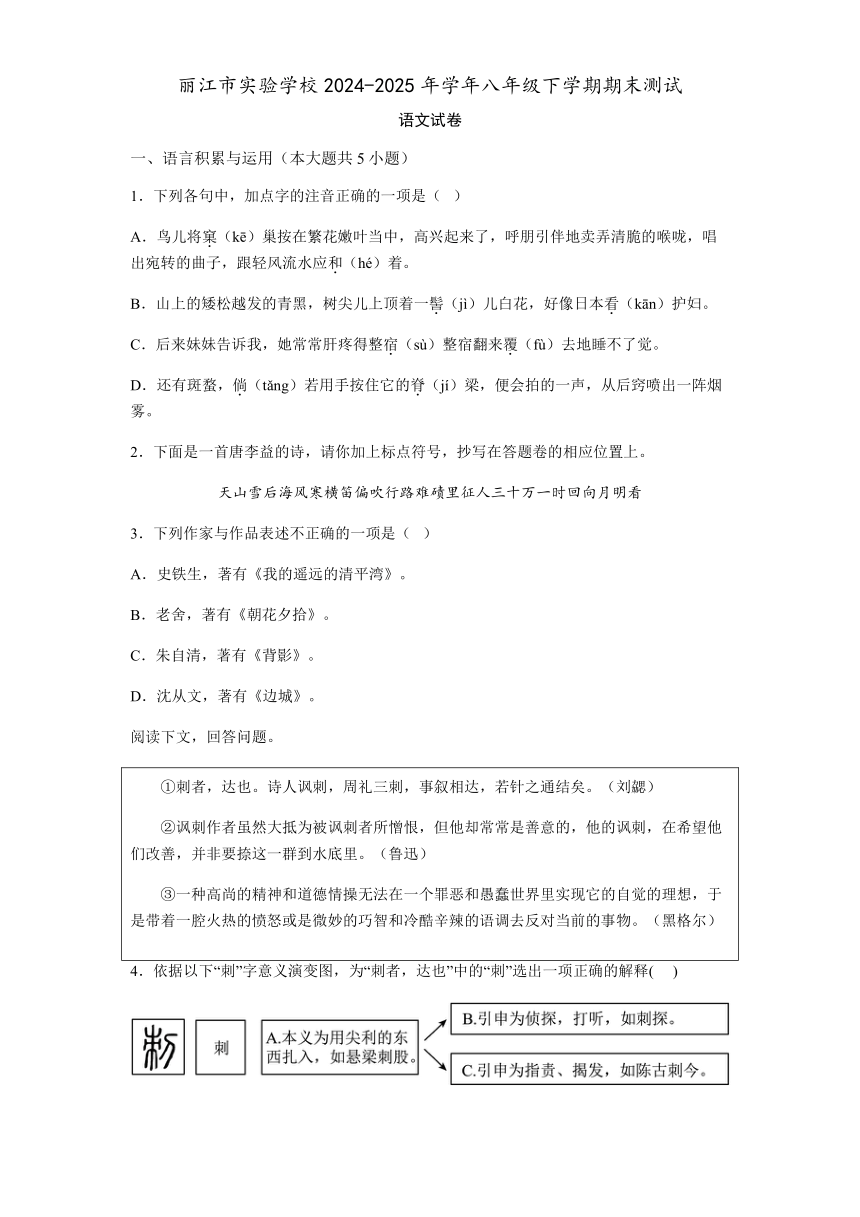

4.依据以下“刺”字意义演变图,为“刺者,达也”中的“刺”选出一项正确的解释( )

5.小编准备将选摘的三则名言依次填入以下语段空白处,请你从下列选项中选出排列顺序最合理的一项( )

栏目导语:讽刺文学有着悠久的历史。中国文学传统里的讽刺,最早可追溯至先秦时期。 。西方文学里的讽刺,则可以追溯到古希腊的寓言和喜剧, 。几千年来,讽刺作家们以笔为武器,无情揭露虚伪,鞭挞丑恶,在笑声中批判社会现实。然而, 。阅读本栏目,有助于我们理解讽刺笔法,深入体会讽刺文学作品的魅力。

A.①②③ B.①③② C.②①③

【栏目投稿】

阅读锦囊:讽刺小说的讽刺艺术突出表现在对人物的刻画上,阅读时要关注夸张、对比和细节描写等讽刺手法,体会作者对于讽刺对象的感情、立场和观点。

栏目投稿

6.请参考阅读锦囊及下边这组论文标题,从以下备选名著中任选其一,结合阅读体验拟写论文标题并简要论述,探究该作品的讽刺艺术,向本栏目投稿。

备选名著:A《儒林外史》 提示:周进、范进、马二先生、匡超人……

B《聊斋志异》 提示:叶生、王子安……

□《变色龙》:没有对比,就没有讽刺艺术 □宏大叙事语境下的夸张手法——浅谈《吝啬鬼》中的讽刺艺术 □在嬉笑中显示批判的力量——论萨克雷作品的讽刺艺术 □从《围城》众生相看讽刺艺术

7.学校准备开展以“人无信不立”为主题的综合性活动。请你根据要求完成下列任务。

(1)班级准备出一期小报,要求每人搜集古今中外有关“诚信”方面的名言警句,请写出一句你搜集到的名言。

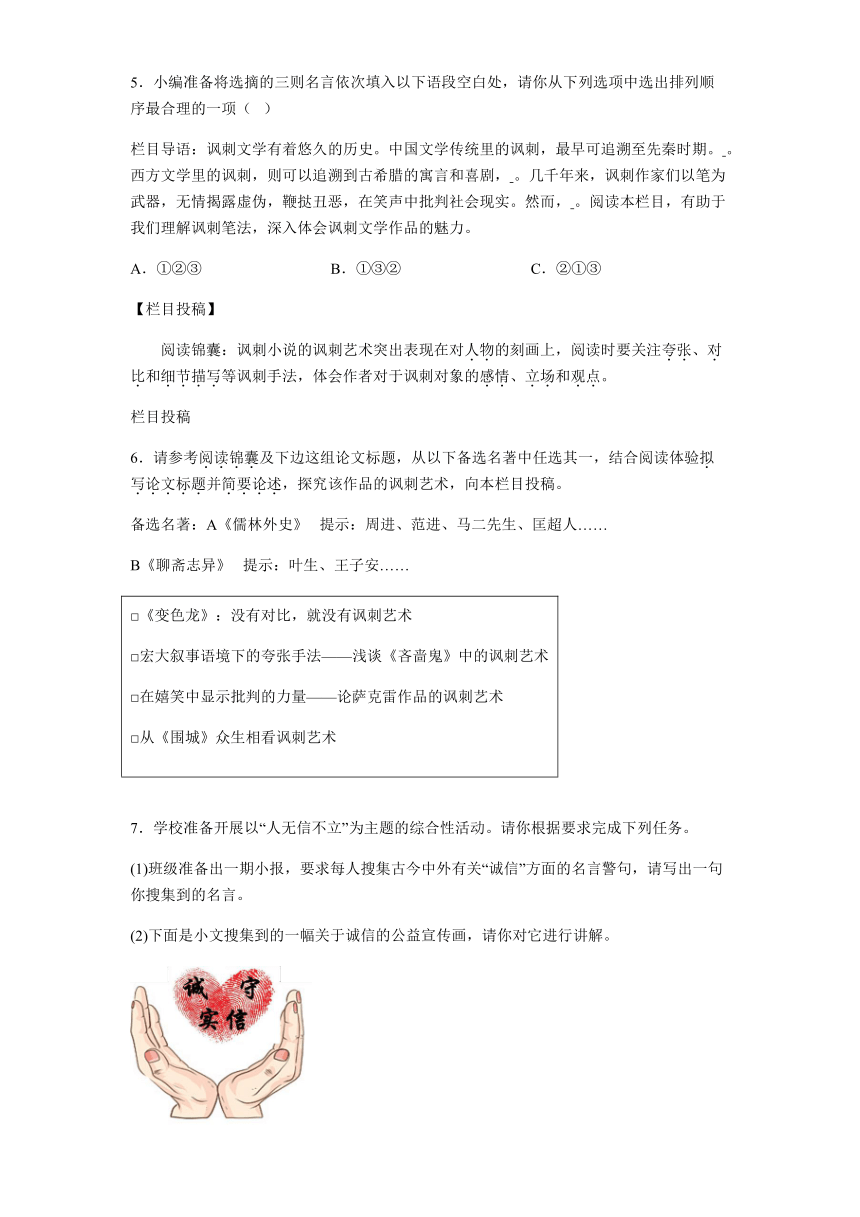

(2)下面是小文搜集到的一幅关于诚信的公益宣传画,请你对它进行讲解。

二、名篇名句默写(本大题共1小题)

8.用原句或按题目要求填空。

以诗为友吧!诗中有景,去领略“①_______,山岛竦峙”的大海(曹操《观沧海》);诗中有声,去感受“②_______,_______”的乡愁(李益《夜上受降城闻笛》);诗中有情,去品味“枯藤老树昏鸦,③_______,_______”的温情与凄凉(马致远《天净沙·秋思》),“何当共剪西窗烛,④_______”的悠远与念想(李商隐《夜雨寄北》);诗中有志,陆游僵卧孤村,以“夜阑卧听风吹雨,⑤_______”表达自己的报国之志(陆游《十一月四日风雨大作(其二)》);诗中有理,“⑥_______,江春入旧年”告诉我们虽在凛冬,暖春将至,一切都会好起来的(王湾《次北固山下》)。

习近平总书记在中央党校建校80周年庆祝大会上提出,学习和思考是相辅相成的,阐明了《论语》中“⑦_______,_______”的深刻含义。

三、名著阅读(本大题共2小题)

学校正在开展“名著中的人性之光”探究活动,请你参加活动并完成任务。书单如下: 《儒林外史》、《骆驼祥子》、《简·爱》、《童年》、《朝花夕拾》、《西游记》、《鲁滨逊漂流记》、 《海底两万里》。

任务一:读懂题目·走进名著

9.书名往往是走进名著的钥匙,有的书名揭示了主要人物,如《骆驼祥子》;有的书名显示了故事的主要情节,如(1)和《西游记》;还有的具有丰富内涵,如《儒林外史》中的“儒林”指(2), 《朝花夕拾》中的“朝花”比喻(3)。 (3分)

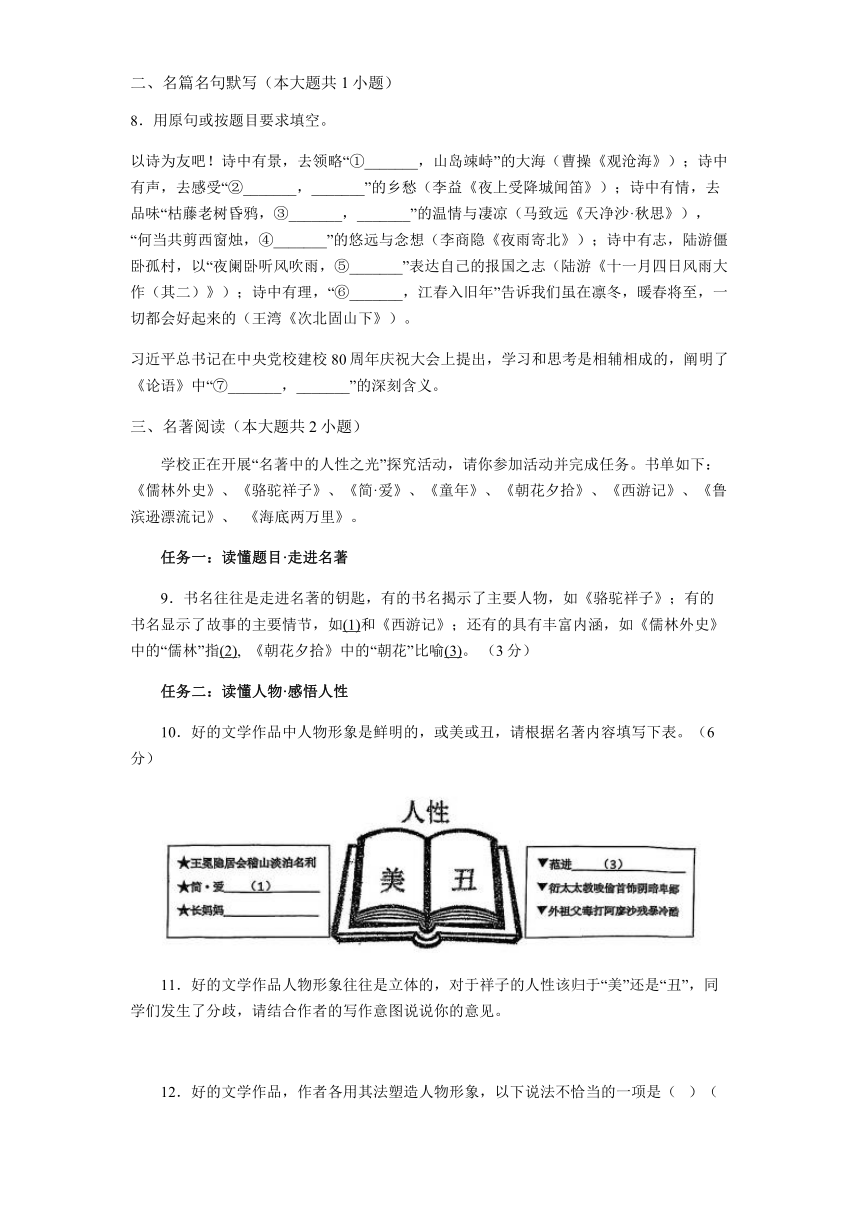

任务二:读懂人物·感悟人性

10.好的文学作品中人物形象是鲜明的,或美或丑,请根据名著内容填写下表。(6分)

11.好的文学作品人物形象往往是立体的,对于祥子的人性该归于“美”还是“丑”,同学们发生了分歧,请结合作者的写作意图说说你的意见。

12.好的文学作品,作者各用其法塑造人物形象,以下说法不恰当的一项是( )(

A.《骆驼祥子》《儒林外史》都通过对比来塑造人物形象,展现人物的命运。

B.《简·爱》《童年》都用第一人称展现自己的内心活动,体现了成长的历程。

C.《西游记》通过相似情节的反复出现来强化人物的某一种特点。

D.《朝花夕拾》中作者擅长用浓墨重彩的语言来勾勒人物的主要特点。

任务三:欣赏语言·感受魅力

13.下面是简·爱对罗切斯特说的一段话,有鲜明的语言特色,充分体现了简·爱的人性之美,请简要分析。

“你以为因为我穷、低微、不美、矮小,我就没有灵魂,没有心吗?————你想错了!————我跟你一样有灵魂,———也完全一样有一颗心!要是上帝赐给了我一点关貌和大量财富,我也会让你感到难以离开我,就像我现在难以离开你一样。我现在不是凭着习俗、常规,甚至也不是凭着肉体凡胎跟你说话,而是我的心灵在跟你的心灵说话,就好像我们都已离开人世,两人平等地一同站在上帝跟前————因为我们本来就是平等的!”

14.每个人的人生中总会有一些对他而言十分重要的人。请从以下名著的主人公中选择一个,介绍一个对他的人生有重要作用的人物,着重介绍他对名著主人公的影响。

《朝花夕拾》鲁迅 《西游记》孙悟空

四、古诗文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的诗歌,完成20~21题。(4分)

夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

15.小语在诗歌朗诵课上朗诵了本诗,并将“巴山夜雨涨秋池”中的“涨”字进行了重读,得到了同学们一致肯定。请你结合诗句说说同学们认可小语做这一朗读设计的原因。(2分)

16.小文在对已学诗歌进行归类时,将本诗与王湾的《次北固山下》均归为“情牵故园”类。你认为归类合理,并准备结合两首诗的内容、情感等方面说明理由。请写出你的理由。(2分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

[甲]

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《<论语〉十二章》)

[乙]

古之欲明①明德②于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐③其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者先正齐心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物④。

(节选自《礼记·大学》)

[注释]①明:动词,彰明。②明德:美德。③齐;治理,整理。④格物:格,就是确实研究清楚。格物就是要求人们亲历其事,亲操其物,即物穷理,增长见识。在读书中求知,在实践中求知,而后明辨事物,尽事物之理。

17.解释下列句子中加点字词的意思。

(1)温故而知新 故: (2)思而不学则殆 殆:

(3)不如乐之者 乐: (4)欲治其国者 欲:

18.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)择其善者而从之,其不善者而改之。

(2)欲齐其家者,先修其身。

19.请从“学习态度”或“学习方法”任一方面,在[甲]文中选择一句,写出对你的启示。

20.除“学习态度”“学习方法”外,[甲][乙]两文都提到①的重要性。[甲]文告诉我们要“博学、笃志、切问、近思”,[乙]文告诉我们要②。

五、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面文章,完成下列小题。

简说吟诵

吟诵,是我国先秦时代产生的一种传统汉语诗文口头表达方式,此后逐渐成为读书的主要方法之一。吟诵包括“吟”和“诵”两种主要方式。“吟”是将古诗文的语音长短有致地延长,听上去有种接近于歌唱的旋律感,所以有人将其称之为“吟咏”或“吟唱”。“诵”是在口语基础上强化语音张力和节奏感,产生一种抑扬顿挫的效果。“吟”和“诵”在长期的传承过程中有所结合,从而产生了或偏于“吟”或偏于“诵”的多样化形式。

吟诵之所以成为古人喜爱的诗文口传方式,主要是基于两点:一是汉语言文字有平上去入的声调;二是古诗文本身所具有的节奏韵律。通过汉语四声的高低和发声的长短,再配合古诗文本身内容结构上的起承转合,自然就会形成具有优美旋律的声音形式。而这个声音形式只靠眼睛来看,只靠默读的方式是无法体现的,只有通过有声的吟诵才能表达出来。所以我们说:声音既是古诗文意义得以表现的有机组成部分,也是古诗文外在形式之美的重要组成部分。而吟诵恰恰是表现古诗文声音之美的最好方式。古人在诗文创作的过程中,自然就离不开吟诵,并渐渐成为一种创作习惯。古人的读书学习也离不开吟诵,如孔子和墨子都有“诵诗三百”之说。用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律。过去人们把小学生上学堂学习称为“读书”或者“念书”,而不是“看书”。这说明有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性。今天,我们学习语言文字也强调“听”“说”“读”“写”并重。在这四者当中,前三者都与“声音”有直接关系,这是人们在长期的学习实践中总结出来的行之有效的经验。通过有节奏、有韵律的声音进行“听”“说”“读”,可以调动更多的人体感官参与学习的过程,有助于学生理解课文和促进记忆。

吟诵是借助声音来学习古诗文的方法,但它与现代人们所说的朗诵不同。吟诵和朗诵的最大不同在于吟诵更注重四声和对作品形式的研究,这使它形成了一定的规则,便于学习和把握。汉语四声本就有高低和长短的不同,将四声读准,加上适当的停顿或者延长,就会形成一定的节奏和旋律。与此同时,把握好古诗文的形式特点和内在节律,如古体诗、古文的内容层次与段落结构,近体诗词的格律规定,自然就会形成一首旋律优美的吟诵调。

这些年,我们通过在全国范围内的吟诵采录工作发现,尽管各地的语言习惯不同,吟诵还是遵循了一些共同的原则和方法。在字读上,要求发音正确,通语要求尽量纯正,方言也要以该方言的“正音”为准,切不可“倒字”;在节奏上,要求按词、词组的音步、音节停顿或延长,切不可“破句”;同时注意把握诗文内在的神理气韵,从而达到“声音形象”与“文学意趣”相辅相成、融为一体的艺术之美。在漫长的历史传承和实践中,各地学人根据自己的方言特点和对古诗文的体会,形成了许多优美动听的传统吟诵调。

需要重视的是,由于复杂的历史原因,吟诵的传承出现了危机。有少数学者如唐文治、赵元任、叶圣陶、朱自清等,在保留吟诵传统、从事吟诵教育、培育吟诵人才等方面进行了可贵的努力。如今也有越来越多的人重视古诗文吟诵。吟诵正在重新成为人们认知和弘扬中国传统文化的载体之一,成为学校进行古典诗文教学的一种新颖有效的方式。

21.简答题

文章的标题为“简说吟诵”,请说一说作者用这个标题有什么好处。

22.简答题

第一自然段中“吟诵包括‘吟’和‘诵’两种主要方式”中的“主要”一词能否去掉,为什么?

23.简答题

第二自然段中,作者列举了两个事例(画线部分),会显得重复累赘吗?请结合文章分析。

阅读下文,完成后面小题。

三袋米的故事

①儿子刚上小学时,父亲去世了,母亲没改嫁,含辛茹苦地拉扯着儿子。那时村里没通电,儿子每晚在油灯下书声朗朗、写写画画,〖A〗母亲拿着针线,轻轻地、细细地将母爱密密缝进儿子的衣衫。日复一日,年复一年,〖B〗当一张张奖状覆盖了两面斑驳陆离的土墙时,儿子也像春天的翠竹,噌噌地往上长。望着高出自己半头的儿子,母亲眼角的皱纹涨满了笑意。

当满山的树木泛出秋意时,儿子考上了县一中。母亲却患上了严重的风湿病,干不了农活,有时连饭都吃不饱。那时的一中,学生每月都得带30斤米交给食堂,对于这个家庭来说,无疑是雪上加霜。

③没多久,母亲一瘸一拐地挪进学校食堂,气喘吁吁地从肩上卸下一袋米。负责掌秤登记的熊师傅打开袋口,抓起一把米看了看,眉头就锁紧了,说:“你们这些做家长的,总喜欢占点小便宜。你看看,这里有早稻、中稻、晚稻,还有细米、粗米,简直把我们食堂当杂米桶了。”这位母亲臊红了脸,连声说对不起。熊师傅见状,没再说什么,收了。

④又一个月初,这位母亲背着一袋米走进食堂。熊师傅照例开袋,眉头又锁紧,还是杂色米。他想,是不是上次没给这位母亲交待清楚,便一字一顿地对她说:“不管什么米,我们都收。但品种要分开,千万不能混在一起,否则没法煮,煮出的饭也是夹生的。下次还这样,我就不收了。”母亲不敢吱声,低着头一瘸一拐地离开了食堂。

⑤第三个月初,母亲又来了,熊师傅一看米,勃然大怒,用几乎失去理智的语气,毛辣辣地呵斥:“哎,我说你这个做妈的,怎么顽固不化呀?咋还是杂色米呢?你呀,今天是怎么背来的,就怎样背回去!”

⑥母亲似乎早有预料,两行热泪顺着凹陷无神的眼眶涌出:“大师傅,我跟您实说了吧,这米是我讨……讨饭得来的啊!”熊师傅大吃一惊,眼睛瞪得溜圆,半晌说不出话来。

⑦母亲坐在地上,挽起裤腿,露出一双肿大的僵硬的变形的腿。母亲抹了一把泪,说:“我得了晚期风湿病,连走路都困难,更甭说种田了。儿子懂事,要退学帮我,被我一巴掌打到了学校……”

⑧校长知道了这件事,不动声色,以特困生的名义减免了儿子三年的学费与生活费。三年后,儿子以优异的成绩考进了清华大学。欢送毕业生那天,县一中锣鼓喧天,校长特意将这位母亲的儿子请上主席台,此生纳闷:考了高分的同学有好几个,为什么单单请我上台呢?更令人奇怪的是,台上还堆着三只鼓囊囊的麻布袋。此时,熊师傅上台讲了母亲讨米供儿上学的故事,台下鸦雀无声。校长指着三只麻布袋,情绪激动地说:“这就是故事中的母亲讨得的三袋米,这是世上用金钱买不到的粮食。下面有请这位伟大的母亲上台。”

⑨儿子疑惑地往下看,只见熊师傅扶着母亲正一步一步往前走。我们不知儿子那一刻在想什么,相信给他的那份震撼绝不亚于惊涛骇浪。于是,人间最温情的一幕上演了,母子俩对视着,母亲的目光暖暖的、柔柔的,一绺儿花白的头发散乱地搭在额前,儿子猛扑上前,搂住她,嚎啕大哭:“娘啊,我的娘啊……”

24.简答题

第⑦段儿子理解母亲,决意停学帮母亲维持生计,为什么母亲狠狠地打了儿子一巴掌?

25.简答题

用简洁的语言概括本文讲了一个什么故事?这个故事表现了什么主题?

26.简答题

本文语言优美、清新自然。请你从第①自然段画线的〖A〗〖B〗两处中任选一处加以品析。

27.简答题

第⑧自然段中校长为什么说这三袋米是世上用金钱买不到的粮食?

28.简答题

第⑨自然段:“我们不知儿子那一刻在想什么,相信给他的那份震撼绝不亚于惊涛骇浪。”请你发挥合理的想象写出儿子当时的“那份震撼”。

六、作文(本大题共1小题)

29.大作文

孔子说:“人而无信,不知其可也。”(《论语 为政》)诚信,自古就是一种美德。欺诈、造假等不讲诚信的现象历来为人们所深恶痛绝。

请以“诚信”为题,写一篇600字的文章。

要求:文体不限(诗歌除外),文体特征明确;不出现真实的人名、地名、校名。

参考答案

1.【答案】B

【详解】本题考查字音辨析。

A.应和(hé)——hè;

C.整宿(sù)——xiǔ;

D.脊(jí)梁——jǐ;

故选B。

2.【答案】天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回向月明看。

【详解】本题考查断句和书写能力。句意:天山下了一场大雪,从青海湖刮来的风更添寒冷。行军途中,战士吹起笛曲《行路难》。听到这悲伤的别离曲,驻守边关的三十万将士,都抬起头来望着东升的月亮。因此断为:天山雪后海风寒/横笛偏吹行路难/碛里征人三十万/一时回向月明看。由此可知,这是一首七言绝句,两句为上下句,故添加标点符号为:天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回向月明看。抄写时注意“海、横、碛”的字形。

3.【答案】B

【详解】本题考查文学常识。

B.表述不正确。《朝花夕拾》是鲁迅的散文集,而非“老舍”所著。

故选B。

【答案】4.C 5.B 6.示例:

标题:群像小说中的多元对比——浅谈《儒林外史》中的讽刺艺术

论述:《儒林外史》善于运用鲜明的对比来刻画人物,以起到强烈的讽刺效果。周进、范进中举前后,周围人对他们的态度从一开始的轻视不屑转为巴结奉承,形成鲜明对比,强烈讽刺了趋炎附势的社会风气。同时,匡超人在马二先生的影响下,从一开始的质朴孝顺转变为钻取功名、忘恩负义的衣冠禽兽,作者借此揭露了腐朽的科举制度对读书人的毒害,具有极强的讽刺性。综上所述,《儒林外史》通过对比同一个人物前后不同的表现,强烈讽刺了败坏的世俗风气以及痴迷科举的腐儒群体,极具艺术表现力。

【详解】4.本题考查文言词语在文中的含义辨析。

A.本义为用尖利的东刺西扎入,如悬梁刺股。这个选项指的是物理上的刺,即用尖锐的物体刺入;

B.引申为侦探,打听,如刺探。这个选项指的是刺探情报或秘密;

C.引申为指责、揭发,如陈古刺今。这个选项指用言语或文字来指责或揭发某人或某事;

根据“刺者,达也。诗人讽刺,周礼三刺,事叙相达,若针之通结矣”可知,“刺者,达也”中的“刺”指的是用言语或行为指出别人的错误或缺点,使其改正;

故选C。

5.本题考查内容理解和衔接排序。

第一空,讲述的是中国文学传统里的讽刺,所以对应的应该是与中国的讽刺文学相关的,即刘勰的名言①,它讲述了讽刺在中国古代文学中的应用和意义;第二空,转向讲述西方文学里的讽刺,因此对应的应该是与西方讽刺文学相关的名言。在黑格尔的名言③中,他讨论了讽刺在反对当前事物,揭露罪恶和愚蠢世界中的作用,这与西方讽刺文学的特点相符合;第三空是一个转折,强调了讽刺作家们的批判精神和讽刺文学的价值。这与鲁迅的名言②相吻合,他讨论了讽刺作者的善意和他们的希望改善被讽刺者的意图;

故选B。

6.本题考查讽刺艺术理解和论述撰写。解答时,首先,从备选名著中选择一部具有讽刺艺术的作品。接着,拟定一个论文标题,该标题应该能够准确地反映出所要探讨的讽刺艺术。然后,在论述部分,详细分析该作品中的讽刺艺术。可以从人物刻画、情节设置、语言运用等方面入手,找出作品中的讽刺元素,并分析它们是如何起到讽刺效果的。最后,总结观点,强调该作品的讽刺艺术的价值和意义。

示例:

A.《儒林外史》的讽刺艺术——从马二先生的“呆”说起

论述:在《儒林外史》中,吴敬梓通过刻画马二先生这一角色,深刻揭示了封建科举制度下的士人悲哀。马二先生为人迂腐、迷信八股,对科举考试深信不疑,他的“呆”正是对封建科举制度的绝妙讽刺。他的生活完全围绕着科举转,对于其他事物一无所知,这种极端的“呆”与范进中举后的“疯”形成了鲜明的对比,更加凸显了科举制度对人性的扭曲和摧残。吴敬梓通过马二先生这一形象,对封建科举制度进行了深刻的批判和讽刺。

B.鬼魅之间的讽刺与批判——《聊斋志异》中的社会镜像

论述:《聊斋志异》作为一部志怪小说集,其中不乏对社会现实的讽刺与批判。以《叶生》为例,蒲松龄通过描写叶生因科举不利而郁郁而终,化为鬼魂后依然执着于科举考试的故事,对封建科举制度进行了深刻的揭露和批判。叶生的悲剧不仅仅是个人的,更是那个时代的缩影。蒲松龄借鬼魅之事讽刺了当时社会对于功名的痴迷和对于人性的扭曲。同时,在《王子安》等篇章中,作者也通过讽刺手法揭示了封建社会的种种弊端和丑恶现象。因此,《聊斋志异》不仅是一部志怪小说集,更是一部社会批判的杰作。

7.【答案】(1)示例一:言不信者,行不果。——墨子;示例二:诚信为人之本。——鲁迅

(2)画面主要由两个指纹形成的“心”和两只在做约定姿势的手组成,“心”的左右两边分别写着“诚信”“守信”。该宣传画意在告诉我们:“诚实守信”是与人交往的基本要求和重要品质。

【解析】(1)本题考查名著积累。

注意要求,有关“诚信”。

示例一:小信诚则大信立——韩非子;

示例二:人背信则名不达——刘向。

(2)本题考查图文转换。

宣传画上面是由两个手指印组成的“心形”,左边写着“诚实”,右边写着“守信”,下边是两只手托着装着诚实守信的心,表示人与人的交流是心与心的交流,都要诚实守信,以诚相待,这是人与人这间交往最重要的准则。

8.【答案】①水何澹澹;②此夜曲中闻折柳,何人不起故园情;③小桥流水人家,古道西风瘦马;④却话巴山夜雨时;⑤铁马冰河入梦来;⑥海日生残夜;⑦学而不思则罔,思而不学则殆

【详解】默写题解题时一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。

【易错警示】易错字:澹、瘦、生、残、罔、殆。

【答案】

9.(1)《鲁滨逊漂流记》(或《海底两万里》)

(2)古代读书人的阶层(或“文人士大夫群体”“古代读书人”)

(3)童年往事(或“早年经历”“回忆中的旧事”“少年时期的回忆”)

10.(1)自尊独立追求平等(或“追求平等自由”“自尊自爱、敢于反抗”)

(2)为“我”买《山海经》(或“善良淳朴、热情真诚”)

(3)中举后疯癫(或“热衷功名、迂腐可笑”)

11.祥子的人性是复杂的,兼具“美”与“丑”,作者通过其悲剧命运揭示社会对人性的摧残:前期之美:勤劳正直、坚韧善良(如拼命拉车攒钱买车,对生活充满希望),展现了底层劳动者的美好品质。

后期之丑:堕落懒惰、自私狡猾(如骗钱、出卖朋友),反映黑暗社会对人的压迫导致的人性异化。

写作意图:老舍通过祥子的“美→丑”转变,控诉旧社会将“人”变成“鬼”的罪恶,引发对底层人物命运的深刻同情,而非单纯批判人性。

12. D

13.反问与排比:如“你以为。。。。。。你想错了!”以强烈的反问否定偏见,排比句式增强语势,凸显简·爱追求平等的坚定。

对比与比喻:将“心灵对话”与习俗常规对比,以“平等地一同站在上帝跟前”比喻人格平等,展现其自尊独立的灵魂。

情感递进:从“穷、低微”的现实到“灵魂平等”的呐喊,层层递进,爆发式表达对精神平等的执着,体现其敢于反抗世俗、捍卫尊严的人性光辉。

14.【答案】示例:选择《朝花夕拾》鲁迅,对鲁迅人生有重要作用的人物是藤野先生。藤野先生治学严谨、没有民族偏见,他在学业上给予鲁迅悉心指导,让鲁迅感受到了真诚的关怀。他的教诲和人格对鲁迅产生了深远影响,使鲁迅在迷茫中坚定了追求真理的信念,激励鲁迅以笔为武器,为改变国民精神而努力。

【详解】本题考查名著阅读。开放性试题,选择一个对名著主人公有重要作用的人物,结合相关情节分析。

示例1:选择《朝花夕拾》鲁迅,对他人生有重要影响的人物之一是长妈妈。

长妈妈不仅在生活上照顾鲁迅,还在情感上给予他温暖;她通过口述的方式向鲁迅传递了许多民间故事和传说,这些故事不仅丰富了鲁迅的想象力,也为他日后的文学创作提供了素材;她勤劳、善良、朴实,这些品质对鲁迅的品格形成产生了积极的影响;她乐观和坚韧的精神在鲁迅日后的生活和创作中得到了体现,他始终关注社会底层人民的生活,并通过文学作品为他们发声。总的来说,长妈妈在鲁迅的成长过程中不仅提供了生活上的照顾,还在情感、文化和道德等方面对他产生了深远的影响。她不仅是鲁迅童年时期的守护者,更是他人生道路上的重要引路人。

示例2:选择《西游记》孙悟空,对孙悟空的成长和转变离不开一个重要人物——唐僧。

孙悟空被如来佛祖镇压在五指山下五百年后,唐僧救他出山,并收他为徒。取经的过程不仅让孙悟空从妖猴转变为护法行者,也让他逐渐明白了责任与使命的意义;唐僧的慈悲与宽容对孙悟空的性格产生了重要影响,让孙悟空学会了忍耐和克制,逐渐学会了保护他人、承担责任;唐僧取经的使命赋予了孙悟空更高的目标,让孙悟空从单纯的武力强者成长为具有智慧和慈悲心的行者。唐僧的存在让孙悟空明白了,真正的力量不仅仅在于武力,更在于内心的修行和对众生的关怀;唐僧的信任和依赖让孙悟空感受到了被需要和被尊重的价值,他不仅是孙悟空的师父,更是他人生道路上的引路人。

【答案】15.重读“涨”字,能生动形象地表现出巴山的夜雨景象,富有动态感,又流露出诗人的羁旅之愁与不得归家之苦,烘托出诗人深重绵远的愁思。(2分)

16.《夜雨寄北》是诗人身居遥远的异乡巴蜀时,写给在长安的妻子的一封“家书”,表达诗人孤寂的情怀和对妻子的深深思念。《次北固山下》借助长江雄奇壮阔的风景描写,表达诗人对家乡、亲人的思念之情。两首诗都含有诗人对家乡、亲人的思念,因此将这两首诗归为“情牵故园”类很合理。(2分)

【详解】15.本题考查分析朗读设计的能力。“巴山夜雨涨秋池”意思:今晚巴山下着大雨,雨水涨满秋池。“涨”是涨满之意,写出了巴山夜雨涨满秋池的景象;用词准确,富于动态感。结合写作背景可知,秋雨绵绵,秋夜漫漫,独处凄凉之地,诗人的漂泊之感、思念之情如池中秋水,在心头涨溢。“涨”又流露出羁旅之愁与不得归家之苦,从而衬托出诗人深重绵绵的愁思。因此,应该重读。

16.本题考查理解诗歌内容的能力。《夜雨寄北》是诗人李商隐身居遥远的异乡巴蜀,写给在长安的妻子的一封家书。诗的开头两句以问答和对眼前环境的抒写,阐发了孤寂的情怀和对妻子深深的想念。后两句设想来日重逢时谈心的欢悦,反衬今夜的孤寂。这首诗写出了诗人情感的曲折变化,内容质朴、自然。《次北固山下》是诗人王湾创作的一首五言律诗。此诗以准确精练的语言描写了作者在北固山下停泊时所见到的青山绿水、潮平岸阔等壮丽之景,抒发了作者深深的思乡之情。开头以对偶句发端,写漂泊羁旅之情怀;颔联写“潮平”“风正”的江上行船,情景恢宏阔大;颈联写拂晓行船的情景,隐含哲理,给人积极向上的艺术魅力;尾联写见雁思亲,与首联呼应。据此分析可知,两首诗都含有诗人对家乡、亲人的思念,因此可均归为“情牵故园”类。

【答案】17.故:学过的知识:殆:疑惑 乐:以……为乐 欲:想要18.(1)(我)选择他们的优点来学习,如果(自己身上)也有他们的缺点,就加以改正。

(2)要想管理好自己的家庭和家族,要先进行自我修养。 19.示例一:我选写学习态度的“温故而知新,可以为师矣”这一句,它给我的启示是:学完一个知识要及时复习,这样,才能对过去的知识有更深的理解。

示例二:我选写学习方法的“学而不思则罔,思而不学则殆”这一句,它给我的启示是:只有把学习和思考结合起来,才能学到切实有用的真知。 20.修身养性;正心、诚意、致知、格物。

【详解】17.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:温习学过的知识,可以获得新的理解与体会。故:学过的知识;

(2)句意:只是思考而不学习,就会疑惑而无所得。殆:疑惑;

(3)句意:比不上以学习为快乐的人。乐:以……为乐;

(4)句意:要想治理好自己的国家。欲:想要。

18.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)择:选择;善:有点;从:指学习;改:改正;

(2)欲:想要;齐其家:管理好自己的家庭和家族;修其身:进行自我修养。

19.本题考查阅读启示,从甲文选择一句,从“学习态度”或“学习方法”任一方面表述即可。

示例一:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,启发我们要享受学习的乐趣,以学习为快乐,更有利于提高我们的学习效率。

示例二:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”,启发我们要向他人学习,随时随地的去学习,弥补自身的不足。

示例三:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,启发我们做人要讲究“仁”,应博览群书,广泛学习,坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事。

20.本题考查内容分析。

根据甲文“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,乙文“欲修其身者,先正其心”可知,两文都提及了修身养性的重要性;

根据乙文“欲修其身者先正齐心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物”可知,要想修养自身的品性,先要端正自己的思想;要端正自己的思想,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识,获得知识的途径,在于认知研究万事万物。可见乙文告诉我们要正心、诚意、致知、格物。

【参考译文】

(甲)孔子说:“温习学过的知识,可以获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去当(别人的)老师了。”

孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是思考而不学习,就会疑惑而无所得。”

孔子说:“知道学习的人比不上爱好学习的人;爱好学习的人比不上以学习为快乐的人。”

孔子说:“在多个人的行列里,其中一定有人可以做我的老师。我选择他的优点向他学习,发现他的缺点(如果自己也有)就对照着改正自己的缺点。”

子夏说:“博览群书并广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

(乙)古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的思想;要端正自己的思想,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识,获得知识的途径,在于认知研究万事万物。

【答案】

21.点明本文的说明对象为“吟诵”,揭示说明内容,吸引读者,引起读者的兴趣;

22.不能去掉,主要表范围,限制说明吟诵的方式很多,“吟”、“诵”只是常用的两种,去掉后就说明吟诵的方式只有“吟”、“诵”这两种,这不合符实际情况,去掉后就不能体现说明文用语的准确性;

23.不累赘,两个例子都说明了古人的读书学习方式离不开吟诵,但各有侧重。第一个例子是说明“用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律”,第二个例子是说明“有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性”,两个例子使说明更具体、更全面、更有说服力。

【分析】

21.本题考查说明文标题的作用。文章主要讲了吟诵的历史、吟诵受欢迎的原因、吟诵是学习诗文的方法、吟诵的共同原则与方法、吟诵传承出现了危机。因此题目“简说吟诵”点明了本文的说明的对象,激发读者的阅读兴趣。

22.本题考查说明文语言的准确性。“吟诵包括‘吟’和‘诵’两种主要方式”,“主要”表范围,是用来修饰限制“方式”的,说明人们经常采用的方式就是“吟”“诵”这两种方式。但如果去掉“主要”,就意为吟诵就包括“吟”“诵”这两种方式,没有其他的方式了。这与实际不符,因此不能去掉。

23.本题考查说明文说明方法。由“通过汉语四声的高低和发声的长短,再配合古诗文本身内容结构上的起承转合,自然就会形成具有优美旋律的声音形式”、“古人的读书学习也离不开吟诵,如孔子和墨子都有‘诵诗三百’之说”可知,这个例子是说明用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律;由“过去人们把小学生上学堂学习称为‘读书’或者‘念书’,而不是‘看书’。这说明有声的‘读’和‘念’在学生学习过程中的重要性”可知,这个例子是说明有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性。两个例子的侧重点不同,不会显得重复累赘。

【答案】24.这里包含着母亲对儿子成才的期望,同时也是用这一巴掌打消儿子辍学的念头。母亲这样做完全是出于无奈和对儿子的爱;

25.文章叙述了一个身患重病的母亲讨饭(米)供儿子读书的故事,表现了母爱无疆的主题;

26.(1)“轻轻地、细细地”表现对儿子的呵护,通过细节描写,体现了深厚的母爱。(2)斑驳陆离:形容土墙已经百孔千疮破败不堪了。噌噌:形容长得很快。本句用比喻的修辞手法,写出了“儿子”家虽然十分贫穷,但儿子在母亲的呵护下健康地成长;

27.因为这三袋米,凝聚着母亲的汗水和心血,是母爱的结晶,母爱是无价的,金钱买得到粮食,但买不到母爱;

28.示例:天啊!那位靠乞讨大米供儿子上学的母亲竟是我的娘。娘啊!您拖着残疾的身躯乞讨供我读书,那漫长的乞讨路上却印下了您对儿子的一片深情和殷切希望。儿子不知怎样才能回报您的恩情。

【详解】

24.此题考查的是学生对课文内容的理解,提取信息并概括的能力。解答时要结合相关段落来分析。文章叙述了一个身患重病的母亲讨饭供儿子读书的故事,文中这三袋米,凝聚着母亲的汗水和心血,是母爱的结晶,赞扬了伟大的母爱。“母亲狠狠地打了儿子一巴掌”,这里包含着母亲对儿子成才的期望,表现了母亲对儿子的爱。

25.本题考查梳理并概括记叙文主要内容的能力。读完全文,回想一下故事的来龙去脉,然后用简洁的语言将故事情节的几要素概括清楚即可,其中最为主要的是人物、事件、结果。要让别人看到答案即能知道故事的大概情节。阅读短文,分析主要内容,这篇文章叙述了身患重病的母亲为供儿子上学,乞讨了三袋杂米,赞扬了伟大的母爱。据此作答即可。

26.本题考查对关键语句的含义的理解能力。语句赏析的角度一定要知道,有修辞、词语(动词、形容词、副词、叠词等)、句式、手法、内容、情感等,其中有修辞的句子要首先选择修辞。角度选择完成后,要结合语境体会出内容上的表现效果。角度和内容结合起来即可形成完整的答案。A句是对母亲的动作描写,但动作描写中的“轻轻地、细细地”突出了母爱的深厚,所以可以从词语运用的角度加以揣摩。B句较为明显的运用了比喻的修辞,所以可以选择从修辞的角度赏析。本句将儿子比作翠竹,写出了“儿子”家虽然十分贫穷,但儿子在母亲的呵护下健康地成长。

点睛:词句赏析品味题的答题基本上从修辞和字词角度切入,答案的组织形式可以采用说出修辞名称(找出关键字词),点出修辞内容(点出字词内容),说出修辞作用(说出字词作用)的思路。

27.本题考查文中重要句子的含意理解能力。结合文章的内容,揣摩其中的原因,运用得体的全面的语言作答。一般原因不难揣摩,关键是语言的表达要全面简洁。组织语言的能力要在平时的阅读学习中不断积累。为什么米用金钱都买不到,是因为米中有情,是因为三袋米中含有浓浓的母爱,这深情和这厚爱是无价的,所以这三袋米是世上用金钱买不到的粮食。

28.本题考查对文章情节进行加工的能力。这类试题与补写、续写等试题属于同类题型,对培养学生的联想、想象能力很有益处。解答此类试题,答案要与整篇内容和结构相协调,要与人物性格相吻合,要符合故事情节的发展。围绕儿子知道这件事情之后的诧异的心情,以及对母亲的无比感激之情来回答即可。注意要运用第一人称。

29.【答案】例文

诚信

诚信是雨,洗涤着人们心灵的尘埃。诚信是雷,震撼着人们虚伪的灵魂。诚信,是不取他人院外之梨的“我心有主”。诚信是一言既出驷马难追的君子胸怀。诚信,是受人之托忠人之事的坦荡风度。

人的一生有七大追求目标,那就是:诚信、金钱、美丽、荣誉、权利、健康和地位。我们可以失去美丽而粗陋,可以失去金钱而清贫,可以失去荣誉、权利而平凡。却不能失去诚信而欺诈他人!

中国自古以来讲究言而有信、一诺千金,诚信是我们祖先代代相传的美德。面对尔虞我诈,伯牙选择竹的清幽,共奏诚信的高山流水,屈原选择莲的高洁,吟唱道义的湘流九歌;面对欺世盗名,陶潜选择菊的芬芳,孕育心灵的露蕙春晖;面对逝去的友人,季札诚信挂剑。可见,讲究诚信的人格魅力是多么伟大、影响是多么久远!

因为诚心所以信任,要保持持久的信任,则要善于经营“诚”,以诚促信、以信固诚。大家还记得2008年发生的三鹿问题奶粉系列案件吧,这就是因为厂商把诚信经营抛诸脑后,不负责任地拿人的性命开玩笑,利用人们善良的情感欺诈消费者,给消费者身心造成了严重的伤害,整件事情所折射出来的内在问题就是:抛弃诚,失信于众,损人害己,给蓬勃发展的和谐社会蒙上一层阴霾。党在带领我们构建和谐社会时,始终坚持让诚实守信之风吹入每个公民的心田。一段时间来,政府努力提高民众的道德素质,倡导和推进民众个体文明守纪,人与人之间遵守承诺,人与单位、集体建立诚信体系……鼓励人民从身边的小事做起向上、向善。

我们要争做一个明礼诚信的中国人,要善于和诚信交朋友,以诚信待人接物,自觉融入到当前讲诚信树正气、营造向上向善优良民风的大潮,从我做起,从现在做起!吟唱完道义的湘流九歌,欣赏完诚信的高山流水后,我们不仅感叹道:诚信是雨,洗涤人们心灵的尘埃;诚信是雷,震撼人们虚伪的灵魂;诚信是灯,点亮人们心中的火把;诚信是音乐,奏出和谐社会的精彩篇章!

【详解】本题考查全命题作文。

第一,审题。“诚信”的意思是诚实,守信用。“诚信”的反义词是“欺诈”,不诚信就是通过欺诈的手段牟取私利。社会信用不足是当前一大公害,假冒伪劣商品、坑蒙拐骗犯罪活动已经损害了民众,危害了经济,危害了社会。在政界,在市场,也包括在学校,在社会的各个角落,当金钱与诚信发生矛盾的时候,当荣誉与诚信发生矛盾的时候,当个人的欲望与诚信发生矛盾的时候,有人不就将诚信弃之如敝屣吗?总之,“诚信”品德、“信用”经济是当前社会关注的一个热点,我们应该是熟悉的。写作时结合亲身的经历和感受、对社会上的事情的耳闻目睹来表现诚信的重要性即可。

第二,立意。做一个诚信的人,言必行,行必果。讲诚信是一种美德,需要我们弘扬这种美德,在生活中处处、时时都待人以诚。

第三,选材。我们要善于观察生活,精心地选择材料。我们虽然年纪不大但经历过的事情还是不少的。比如考试时遇到不会做的题宁愿不做也不作弊、买东西多找了你钱、买菜时看到小贩缺斤少两等等,这些都是诚信的体现。可以选择正面材料,也可以从反面去写,只要是与“诚信”有关,能让人明白诚信的重要性的事例都可以。选择一件印象最深、最有教育意义的事情作材料。如果选择写一篇记叙文,行文过程中可加入适当的议论。文章主要是能让人明白诚信的重要性,所以在文中可以加入一些相关的成语、格言、事例等,以辅助说明诚信之重要。如:人而无信,不知其可也;真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人;《曾子杀猪》《华盛顿砍樱桃树》等。因为我们写的是记叙文,所以主要是把自己的事情写具体,以上这些可以在叙事之后,适当加以运用。如果写一篇议论文,就在开头亮明的自己的观点,例如“诚信是做人之本”,然后运用多种论证方法从不同角度加以论证,最后总结全文,强调中心论点。

语文试卷

一、语言积累与运用(本大题共5小题)

1.下列各句中,加点字的注音正确的一项是( )

A.鸟儿将窠(kē)巢按在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和(hé)着。

B.山上的矮松越发的青黑,树尖儿上顶着一髻(jì)儿白花,好像日本看(kān)护妇。

C.后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿(sù)整宿翻来覆(fù)去地睡不了觉。

D.还有斑蝥,倘(tǎng)若用手按住它的脊(jí)梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。

2.下面是一首唐李益的诗,请你加上标点符号,抄写在答题卷的相应位置上。

天山雪后海风寒横笛偏吹行路难碛里征人三十万一时回向月明看

3.下列作家与作品表述不正确的一项是( )

A.史铁生,著有《我的遥远的清平湾》。

B.老舍,著有《朝花夕拾》。

C.朱自清,著有《背影》。

D.沈从文,著有《边城》。

阅读下文,回答问题。

①刺者,达也。诗人讽刺,周礼三刺,事叙相达,若针之通结矣。(刘勰) ②讽刺作者虽然大抵为被讽刺者所憎恨,但他却常常是善意的,他的讽刺,在希望他们改善,并非要捺这一群到水底里。(鲁迅) ③一种高尚的精神和道德情操无法在一个罪恶和愚蠢世界里实现它的自觉的理想,于是带着一腔火热的愤怒或是微妙的巧智和冷酷辛辣的语调去反对当前的事物。(黑格尔)

4.依据以下“刺”字意义演变图,为“刺者,达也”中的“刺”选出一项正确的解释( )

5.小编准备将选摘的三则名言依次填入以下语段空白处,请你从下列选项中选出排列顺序最合理的一项( )

栏目导语:讽刺文学有着悠久的历史。中国文学传统里的讽刺,最早可追溯至先秦时期。 。西方文学里的讽刺,则可以追溯到古希腊的寓言和喜剧, 。几千年来,讽刺作家们以笔为武器,无情揭露虚伪,鞭挞丑恶,在笑声中批判社会现实。然而, 。阅读本栏目,有助于我们理解讽刺笔法,深入体会讽刺文学作品的魅力。

A.①②③ B.①③② C.②①③

【栏目投稿】

阅读锦囊:讽刺小说的讽刺艺术突出表现在对人物的刻画上,阅读时要关注夸张、对比和细节描写等讽刺手法,体会作者对于讽刺对象的感情、立场和观点。

栏目投稿

6.请参考阅读锦囊及下边这组论文标题,从以下备选名著中任选其一,结合阅读体验拟写论文标题并简要论述,探究该作品的讽刺艺术,向本栏目投稿。

备选名著:A《儒林外史》 提示:周进、范进、马二先生、匡超人……

B《聊斋志异》 提示:叶生、王子安……

□《变色龙》:没有对比,就没有讽刺艺术 □宏大叙事语境下的夸张手法——浅谈《吝啬鬼》中的讽刺艺术 □在嬉笑中显示批判的力量——论萨克雷作品的讽刺艺术 □从《围城》众生相看讽刺艺术

7.学校准备开展以“人无信不立”为主题的综合性活动。请你根据要求完成下列任务。

(1)班级准备出一期小报,要求每人搜集古今中外有关“诚信”方面的名言警句,请写出一句你搜集到的名言。

(2)下面是小文搜集到的一幅关于诚信的公益宣传画,请你对它进行讲解。

二、名篇名句默写(本大题共1小题)

8.用原句或按题目要求填空。

以诗为友吧!诗中有景,去领略“①_______,山岛竦峙”的大海(曹操《观沧海》);诗中有声,去感受“②_______,_______”的乡愁(李益《夜上受降城闻笛》);诗中有情,去品味“枯藤老树昏鸦,③_______,_______”的温情与凄凉(马致远《天净沙·秋思》),“何当共剪西窗烛,④_______”的悠远与念想(李商隐《夜雨寄北》);诗中有志,陆游僵卧孤村,以“夜阑卧听风吹雨,⑤_______”表达自己的报国之志(陆游《十一月四日风雨大作(其二)》);诗中有理,“⑥_______,江春入旧年”告诉我们虽在凛冬,暖春将至,一切都会好起来的(王湾《次北固山下》)。

习近平总书记在中央党校建校80周年庆祝大会上提出,学习和思考是相辅相成的,阐明了《论语》中“⑦_______,_______”的深刻含义。

三、名著阅读(本大题共2小题)

学校正在开展“名著中的人性之光”探究活动,请你参加活动并完成任务。书单如下: 《儒林外史》、《骆驼祥子》、《简·爱》、《童年》、《朝花夕拾》、《西游记》、《鲁滨逊漂流记》、 《海底两万里》。

任务一:读懂题目·走进名著

9.书名往往是走进名著的钥匙,有的书名揭示了主要人物,如《骆驼祥子》;有的书名显示了故事的主要情节,如(1)和《西游记》;还有的具有丰富内涵,如《儒林外史》中的“儒林”指(2), 《朝花夕拾》中的“朝花”比喻(3)。 (3分)

任务二:读懂人物·感悟人性

10.好的文学作品中人物形象是鲜明的,或美或丑,请根据名著内容填写下表。(6分)

11.好的文学作品人物形象往往是立体的,对于祥子的人性该归于“美”还是“丑”,同学们发生了分歧,请结合作者的写作意图说说你的意见。

12.好的文学作品,作者各用其法塑造人物形象,以下说法不恰当的一项是( )(

A.《骆驼祥子》《儒林外史》都通过对比来塑造人物形象,展现人物的命运。

B.《简·爱》《童年》都用第一人称展现自己的内心活动,体现了成长的历程。

C.《西游记》通过相似情节的反复出现来强化人物的某一种特点。

D.《朝花夕拾》中作者擅长用浓墨重彩的语言来勾勒人物的主要特点。

任务三:欣赏语言·感受魅力

13.下面是简·爱对罗切斯特说的一段话,有鲜明的语言特色,充分体现了简·爱的人性之美,请简要分析。

“你以为因为我穷、低微、不美、矮小,我就没有灵魂,没有心吗?————你想错了!————我跟你一样有灵魂,———也完全一样有一颗心!要是上帝赐给了我一点关貌和大量财富,我也会让你感到难以离开我,就像我现在难以离开你一样。我现在不是凭着习俗、常规,甚至也不是凭着肉体凡胎跟你说话,而是我的心灵在跟你的心灵说话,就好像我们都已离开人世,两人平等地一同站在上帝跟前————因为我们本来就是平等的!”

14.每个人的人生中总会有一些对他而言十分重要的人。请从以下名著的主人公中选择一个,介绍一个对他的人生有重要作用的人物,着重介绍他对名著主人公的影响。

《朝花夕拾》鲁迅 《西游记》孙悟空

四、古诗文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的诗歌,完成20~21题。(4分)

夜雨寄北

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

15.小语在诗歌朗诵课上朗诵了本诗,并将“巴山夜雨涨秋池”中的“涨”字进行了重读,得到了同学们一致肯定。请你结合诗句说说同学们认可小语做这一朗读设计的原因。(2分)

16.小文在对已学诗歌进行归类时,将本诗与王湾的《次北固山下》均归为“情牵故园”类。你认为归类合理,并准备结合两首诗的内容、情感等方面说明理由。请写出你的理由。(2分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

[甲]

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆”(《为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《述而》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《子张》)

(选自《<论语〉十二章》)

[乙]

古之欲明①明德②于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐③其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者先正齐心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物④。

(节选自《礼记·大学》)

[注释]①明:动词,彰明。②明德:美德。③齐;治理,整理。④格物:格,就是确实研究清楚。格物就是要求人们亲历其事,亲操其物,即物穷理,增长见识。在读书中求知,在实践中求知,而后明辨事物,尽事物之理。

17.解释下列句子中加点字词的意思。

(1)温故而知新 故: (2)思而不学则殆 殆:

(3)不如乐之者 乐: (4)欲治其国者 欲:

18.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)择其善者而从之,其不善者而改之。

(2)欲齐其家者,先修其身。

19.请从“学习态度”或“学习方法”任一方面,在[甲]文中选择一句,写出对你的启示。

20.除“学习态度”“学习方法”外,[甲][乙]两文都提到①的重要性。[甲]文告诉我们要“博学、笃志、切问、近思”,[乙]文告诉我们要②。

五、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面文章,完成下列小题。

简说吟诵

吟诵,是我国先秦时代产生的一种传统汉语诗文口头表达方式,此后逐渐成为读书的主要方法之一。吟诵包括“吟”和“诵”两种主要方式。“吟”是将古诗文的语音长短有致地延长,听上去有种接近于歌唱的旋律感,所以有人将其称之为“吟咏”或“吟唱”。“诵”是在口语基础上强化语音张力和节奏感,产生一种抑扬顿挫的效果。“吟”和“诵”在长期的传承过程中有所结合,从而产生了或偏于“吟”或偏于“诵”的多样化形式。

吟诵之所以成为古人喜爱的诗文口传方式,主要是基于两点:一是汉语言文字有平上去入的声调;二是古诗文本身所具有的节奏韵律。通过汉语四声的高低和发声的长短,再配合古诗文本身内容结构上的起承转合,自然就会形成具有优美旋律的声音形式。而这个声音形式只靠眼睛来看,只靠默读的方式是无法体现的,只有通过有声的吟诵才能表达出来。所以我们说:声音既是古诗文意义得以表现的有机组成部分,也是古诗文外在形式之美的重要组成部分。而吟诵恰恰是表现古诗文声音之美的最好方式。古人在诗文创作的过程中,自然就离不开吟诵,并渐渐成为一种创作习惯。古人的读书学习也离不开吟诵,如孔子和墨子都有“诵诗三百”之说。用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律。过去人们把小学生上学堂学习称为“读书”或者“念书”,而不是“看书”。这说明有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性。今天,我们学习语言文字也强调“听”“说”“读”“写”并重。在这四者当中,前三者都与“声音”有直接关系,这是人们在长期的学习实践中总结出来的行之有效的经验。通过有节奏、有韵律的声音进行“听”“说”“读”,可以调动更多的人体感官参与学习的过程,有助于学生理解课文和促进记忆。

吟诵是借助声音来学习古诗文的方法,但它与现代人们所说的朗诵不同。吟诵和朗诵的最大不同在于吟诵更注重四声和对作品形式的研究,这使它形成了一定的规则,便于学习和把握。汉语四声本就有高低和长短的不同,将四声读准,加上适当的停顿或者延长,就会形成一定的节奏和旋律。与此同时,把握好古诗文的形式特点和内在节律,如古体诗、古文的内容层次与段落结构,近体诗词的格律规定,自然就会形成一首旋律优美的吟诵调。

这些年,我们通过在全国范围内的吟诵采录工作发现,尽管各地的语言习惯不同,吟诵还是遵循了一些共同的原则和方法。在字读上,要求发音正确,通语要求尽量纯正,方言也要以该方言的“正音”为准,切不可“倒字”;在节奏上,要求按词、词组的音步、音节停顿或延长,切不可“破句”;同时注意把握诗文内在的神理气韵,从而达到“声音形象”与“文学意趣”相辅相成、融为一体的艺术之美。在漫长的历史传承和实践中,各地学人根据自己的方言特点和对古诗文的体会,形成了许多优美动听的传统吟诵调。

需要重视的是,由于复杂的历史原因,吟诵的传承出现了危机。有少数学者如唐文治、赵元任、叶圣陶、朱自清等,在保留吟诵传统、从事吟诵教育、培育吟诵人才等方面进行了可贵的努力。如今也有越来越多的人重视古诗文吟诵。吟诵正在重新成为人们认知和弘扬中国传统文化的载体之一,成为学校进行古典诗文教学的一种新颖有效的方式。

21.简答题

文章的标题为“简说吟诵”,请说一说作者用这个标题有什么好处。

22.简答题

第一自然段中“吟诵包括‘吟’和‘诵’两种主要方式”中的“主要”一词能否去掉,为什么?

23.简答题

第二自然段中,作者列举了两个事例(画线部分),会显得重复累赘吗?请结合文章分析。

阅读下文,完成后面小题。

三袋米的故事

①儿子刚上小学时,父亲去世了,母亲没改嫁,含辛茹苦地拉扯着儿子。那时村里没通电,儿子每晚在油灯下书声朗朗、写写画画,〖A〗母亲拿着针线,轻轻地、细细地将母爱密密缝进儿子的衣衫。日复一日,年复一年,〖B〗当一张张奖状覆盖了两面斑驳陆离的土墙时,儿子也像春天的翠竹,噌噌地往上长。望着高出自己半头的儿子,母亲眼角的皱纹涨满了笑意。

当满山的树木泛出秋意时,儿子考上了县一中。母亲却患上了严重的风湿病,干不了农活,有时连饭都吃不饱。那时的一中,学生每月都得带30斤米交给食堂,对于这个家庭来说,无疑是雪上加霜。

③没多久,母亲一瘸一拐地挪进学校食堂,气喘吁吁地从肩上卸下一袋米。负责掌秤登记的熊师傅打开袋口,抓起一把米看了看,眉头就锁紧了,说:“你们这些做家长的,总喜欢占点小便宜。你看看,这里有早稻、中稻、晚稻,还有细米、粗米,简直把我们食堂当杂米桶了。”这位母亲臊红了脸,连声说对不起。熊师傅见状,没再说什么,收了。

④又一个月初,这位母亲背着一袋米走进食堂。熊师傅照例开袋,眉头又锁紧,还是杂色米。他想,是不是上次没给这位母亲交待清楚,便一字一顿地对她说:“不管什么米,我们都收。但品种要分开,千万不能混在一起,否则没法煮,煮出的饭也是夹生的。下次还这样,我就不收了。”母亲不敢吱声,低着头一瘸一拐地离开了食堂。

⑤第三个月初,母亲又来了,熊师傅一看米,勃然大怒,用几乎失去理智的语气,毛辣辣地呵斥:“哎,我说你这个做妈的,怎么顽固不化呀?咋还是杂色米呢?你呀,今天是怎么背来的,就怎样背回去!”

⑥母亲似乎早有预料,两行热泪顺着凹陷无神的眼眶涌出:“大师傅,我跟您实说了吧,这米是我讨……讨饭得来的啊!”熊师傅大吃一惊,眼睛瞪得溜圆,半晌说不出话来。

⑦母亲坐在地上,挽起裤腿,露出一双肿大的僵硬的变形的腿。母亲抹了一把泪,说:“我得了晚期风湿病,连走路都困难,更甭说种田了。儿子懂事,要退学帮我,被我一巴掌打到了学校……”

⑧校长知道了这件事,不动声色,以特困生的名义减免了儿子三年的学费与生活费。三年后,儿子以优异的成绩考进了清华大学。欢送毕业生那天,县一中锣鼓喧天,校长特意将这位母亲的儿子请上主席台,此生纳闷:考了高分的同学有好几个,为什么单单请我上台呢?更令人奇怪的是,台上还堆着三只鼓囊囊的麻布袋。此时,熊师傅上台讲了母亲讨米供儿上学的故事,台下鸦雀无声。校长指着三只麻布袋,情绪激动地说:“这就是故事中的母亲讨得的三袋米,这是世上用金钱买不到的粮食。下面有请这位伟大的母亲上台。”

⑨儿子疑惑地往下看,只见熊师傅扶着母亲正一步一步往前走。我们不知儿子那一刻在想什么,相信给他的那份震撼绝不亚于惊涛骇浪。于是,人间最温情的一幕上演了,母子俩对视着,母亲的目光暖暖的、柔柔的,一绺儿花白的头发散乱地搭在额前,儿子猛扑上前,搂住她,嚎啕大哭:“娘啊,我的娘啊……”

24.简答题

第⑦段儿子理解母亲,决意停学帮母亲维持生计,为什么母亲狠狠地打了儿子一巴掌?

25.简答题

用简洁的语言概括本文讲了一个什么故事?这个故事表现了什么主题?

26.简答题

本文语言优美、清新自然。请你从第①自然段画线的〖A〗〖B〗两处中任选一处加以品析。

27.简答题

第⑧自然段中校长为什么说这三袋米是世上用金钱买不到的粮食?

28.简答题

第⑨自然段:“我们不知儿子那一刻在想什么,相信给他的那份震撼绝不亚于惊涛骇浪。”请你发挥合理的想象写出儿子当时的“那份震撼”。

六、作文(本大题共1小题)

29.大作文

孔子说:“人而无信,不知其可也。”(《论语 为政》)诚信,自古就是一种美德。欺诈、造假等不讲诚信的现象历来为人们所深恶痛绝。

请以“诚信”为题,写一篇600字的文章。

要求:文体不限(诗歌除外),文体特征明确;不出现真实的人名、地名、校名。

参考答案

1.【答案】B

【详解】本题考查字音辨析。

A.应和(hé)——hè;

C.整宿(sù)——xiǔ;

D.脊(jí)梁——jǐ;

故选B。

2.【答案】天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回向月明看。

【详解】本题考查断句和书写能力。句意:天山下了一场大雪,从青海湖刮来的风更添寒冷。行军途中,战士吹起笛曲《行路难》。听到这悲伤的别离曲,驻守边关的三十万将士,都抬起头来望着东升的月亮。因此断为:天山雪后海风寒/横笛偏吹行路难/碛里征人三十万/一时回向月明看。由此可知,这是一首七言绝句,两句为上下句,故添加标点符号为:天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回向月明看。抄写时注意“海、横、碛”的字形。

3.【答案】B

【详解】本题考查文学常识。

B.表述不正确。《朝花夕拾》是鲁迅的散文集,而非“老舍”所著。

故选B。

【答案】4.C 5.B 6.示例:

标题:群像小说中的多元对比——浅谈《儒林外史》中的讽刺艺术

论述:《儒林外史》善于运用鲜明的对比来刻画人物,以起到强烈的讽刺效果。周进、范进中举前后,周围人对他们的态度从一开始的轻视不屑转为巴结奉承,形成鲜明对比,强烈讽刺了趋炎附势的社会风气。同时,匡超人在马二先生的影响下,从一开始的质朴孝顺转变为钻取功名、忘恩负义的衣冠禽兽,作者借此揭露了腐朽的科举制度对读书人的毒害,具有极强的讽刺性。综上所述,《儒林外史》通过对比同一个人物前后不同的表现,强烈讽刺了败坏的世俗风气以及痴迷科举的腐儒群体,极具艺术表现力。

【详解】4.本题考查文言词语在文中的含义辨析。

A.本义为用尖利的东刺西扎入,如悬梁刺股。这个选项指的是物理上的刺,即用尖锐的物体刺入;

B.引申为侦探,打听,如刺探。这个选项指的是刺探情报或秘密;

C.引申为指责、揭发,如陈古刺今。这个选项指用言语或文字来指责或揭发某人或某事;

根据“刺者,达也。诗人讽刺,周礼三刺,事叙相达,若针之通结矣”可知,“刺者,达也”中的“刺”指的是用言语或行为指出别人的错误或缺点,使其改正;

故选C。

5.本题考查内容理解和衔接排序。

第一空,讲述的是中国文学传统里的讽刺,所以对应的应该是与中国的讽刺文学相关的,即刘勰的名言①,它讲述了讽刺在中国古代文学中的应用和意义;第二空,转向讲述西方文学里的讽刺,因此对应的应该是与西方讽刺文学相关的名言。在黑格尔的名言③中,他讨论了讽刺在反对当前事物,揭露罪恶和愚蠢世界中的作用,这与西方讽刺文学的特点相符合;第三空是一个转折,强调了讽刺作家们的批判精神和讽刺文学的价值。这与鲁迅的名言②相吻合,他讨论了讽刺作者的善意和他们的希望改善被讽刺者的意图;

故选B。

6.本题考查讽刺艺术理解和论述撰写。解答时,首先,从备选名著中选择一部具有讽刺艺术的作品。接着,拟定一个论文标题,该标题应该能够准确地反映出所要探讨的讽刺艺术。然后,在论述部分,详细分析该作品中的讽刺艺术。可以从人物刻画、情节设置、语言运用等方面入手,找出作品中的讽刺元素,并分析它们是如何起到讽刺效果的。最后,总结观点,强调该作品的讽刺艺术的价值和意义。

示例:

A.《儒林外史》的讽刺艺术——从马二先生的“呆”说起

论述:在《儒林外史》中,吴敬梓通过刻画马二先生这一角色,深刻揭示了封建科举制度下的士人悲哀。马二先生为人迂腐、迷信八股,对科举考试深信不疑,他的“呆”正是对封建科举制度的绝妙讽刺。他的生活完全围绕着科举转,对于其他事物一无所知,这种极端的“呆”与范进中举后的“疯”形成了鲜明的对比,更加凸显了科举制度对人性的扭曲和摧残。吴敬梓通过马二先生这一形象,对封建科举制度进行了深刻的批判和讽刺。

B.鬼魅之间的讽刺与批判——《聊斋志异》中的社会镜像

论述:《聊斋志异》作为一部志怪小说集,其中不乏对社会现实的讽刺与批判。以《叶生》为例,蒲松龄通过描写叶生因科举不利而郁郁而终,化为鬼魂后依然执着于科举考试的故事,对封建科举制度进行了深刻的揭露和批判。叶生的悲剧不仅仅是个人的,更是那个时代的缩影。蒲松龄借鬼魅之事讽刺了当时社会对于功名的痴迷和对于人性的扭曲。同时,在《王子安》等篇章中,作者也通过讽刺手法揭示了封建社会的种种弊端和丑恶现象。因此,《聊斋志异》不仅是一部志怪小说集,更是一部社会批判的杰作。

7.【答案】(1)示例一:言不信者,行不果。——墨子;示例二:诚信为人之本。——鲁迅

(2)画面主要由两个指纹形成的“心”和两只在做约定姿势的手组成,“心”的左右两边分别写着“诚信”“守信”。该宣传画意在告诉我们:“诚实守信”是与人交往的基本要求和重要品质。

【解析】(1)本题考查名著积累。

注意要求,有关“诚信”。

示例一:小信诚则大信立——韩非子;

示例二:人背信则名不达——刘向。

(2)本题考查图文转换。

宣传画上面是由两个手指印组成的“心形”,左边写着“诚实”,右边写着“守信”,下边是两只手托着装着诚实守信的心,表示人与人的交流是心与心的交流,都要诚实守信,以诚相待,这是人与人这间交往最重要的准则。

8.【答案】①水何澹澹;②此夜曲中闻折柳,何人不起故园情;③小桥流水人家,古道西风瘦马;④却话巴山夜雨时;⑤铁马冰河入梦来;⑥海日生残夜;⑦学而不思则罔,思而不学则殆

【详解】默写题解题时一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。

【易错警示】易错字:澹、瘦、生、残、罔、殆。

【答案】

9.(1)《鲁滨逊漂流记》(或《海底两万里》)

(2)古代读书人的阶层(或“文人士大夫群体”“古代读书人”)

(3)童年往事(或“早年经历”“回忆中的旧事”“少年时期的回忆”)

10.(1)自尊独立追求平等(或“追求平等自由”“自尊自爱、敢于反抗”)

(2)为“我”买《山海经》(或“善良淳朴、热情真诚”)

(3)中举后疯癫(或“热衷功名、迂腐可笑”)

11.祥子的人性是复杂的,兼具“美”与“丑”,作者通过其悲剧命运揭示社会对人性的摧残:前期之美:勤劳正直、坚韧善良(如拼命拉车攒钱买车,对生活充满希望),展现了底层劳动者的美好品质。

后期之丑:堕落懒惰、自私狡猾(如骗钱、出卖朋友),反映黑暗社会对人的压迫导致的人性异化。

写作意图:老舍通过祥子的“美→丑”转变,控诉旧社会将“人”变成“鬼”的罪恶,引发对底层人物命运的深刻同情,而非单纯批判人性。

12. D

13.反问与排比:如“你以为。。。。。。你想错了!”以强烈的反问否定偏见,排比句式增强语势,凸显简·爱追求平等的坚定。

对比与比喻:将“心灵对话”与习俗常规对比,以“平等地一同站在上帝跟前”比喻人格平等,展现其自尊独立的灵魂。

情感递进:从“穷、低微”的现实到“灵魂平等”的呐喊,层层递进,爆发式表达对精神平等的执着,体现其敢于反抗世俗、捍卫尊严的人性光辉。

14.【答案】示例:选择《朝花夕拾》鲁迅,对鲁迅人生有重要作用的人物是藤野先生。藤野先生治学严谨、没有民族偏见,他在学业上给予鲁迅悉心指导,让鲁迅感受到了真诚的关怀。他的教诲和人格对鲁迅产生了深远影响,使鲁迅在迷茫中坚定了追求真理的信念,激励鲁迅以笔为武器,为改变国民精神而努力。

【详解】本题考查名著阅读。开放性试题,选择一个对名著主人公有重要作用的人物,结合相关情节分析。

示例1:选择《朝花夕拾》鲁迅,对他人生有重要影响的人物之一是长妈妈。

长妈妈不仅在生活上照顾鲁迅,还在情感上给予他温暖;她通过口述的方式向鲁迅传递了许多民间故事和传说,这些故事不仅丰富了鲁迅的想象力,也为他日后的文学创作提供了素材;她勤劳、善良、朴实,这些品质对鲁迅的品格形成产生了积极的影响;她乐观和坚韧的精神在鲁迅日后的生活和创作中得到了体现,他始终关注社会底层人民的生活,并通过文学作品为他们发声。总的来说,长妈妈在鲁迅的成长过程中不仅提供了生活上的照顾,还在情感、文化和道德等方面对他产生了深远的影响。她不仅是鲁迅童年时期的守护者,更是他人生道路上的重要引路人。

示例2:选择《西游记》孙悟空,对孙悟空的成长和转变离不开一个重要人物——唐僧。

孙悟空被如来佛祖镇压在五指山下五百年后,唐僧救他出山,并收他为徒。取经的过程不仅让孙悟空从妖猴转变为护法行者,也让他逐渐明白了责任与使命的意义;唐僧的慈悲与宽容对孙悟空的性格产生了重要影响,让孙悟空学会了忍耐和克制,逐渐学会了保护他人、承担责任;唐僧取经的使命赋予了孙悟空更高的目标,让孙悟空从单纯的武力强者成长为具有智慧和慈悲心的行者。唐僧的存在让孙悟空明白了,真正的力量不仅仅在于武力,更在于内心的修行和对众生的关怀;唐僧的信任和依赖让孙悟空感受到了被需要和被尊重的价值,他不仅是孙悟空的师父,更是他人生道路上的引路人。

【答案】15.重读“涨”字,能生动形象地表现出巴山的夜雨景象,富有动态感,又流露出诗人的羁旅之愁与不得归家之苦,烘托出诗人深重绵远的愁思。(2分)

16.《夜雨寄北》是诗人身居遥远的异乡巴蜀时,写给在长安的妻子的一封“家书”,表达诗人孤寂的情怀和对妻子的深深思念。《次北固山下》借助长江雄奇壮阔的风景描写,表达诗人对家乡、亲人的思念之情。两首诗都含有诗人对家乡、亲人的思念,因此将这两首诗归为“情牵故园”类很合理。(2分)

【详解】15.本题考查分析朗读设计的能力。“巴山夜雨涨秋池”意思:今晚巴山下着大雨,雨水涨满秋池。“涨”是涨满之意,写出了巴山夜雨涨满秋池的景象;用词准确,富于动态感。结合写作背景可知,秋雨绵绵,秋夜漫漫,独处凄凉之地,诗人的漂泊之感、思念之情如池中秋水,在心头涨溢。“涨”又流露出羁旅之愁与不得归家之苦,从而衬托出诗人深重绵绵的愁思。因此,应该重读。

16.本题考查理解诗歌内容的能力。《夜雨寄北》是诗人李商隐身居遥远的异乡巴蜀,写给在长安的妻子的一封家书。诗的开头两句以问答和对眼前环境的抒写,阐发了孤寂的情怀和对妻子深深的想念。后两句设想来日重逢时谈心的欢悦,反衬今夜的孤寂。这首诗写出了诗人情感的曲折变化,内容质朴、自然。《次北固山下》是诗人王湾创作的一首五言律诗。此诗以准确精练的语言描写了作者在北固山下停泊时所见到的青山绿水、潮平岸阔等壮丽之景,抒发了作者深深的思乡之情。开头以对偶句发端,写漂泊羁旅之情怀;颔联写“潮平”“风正”的江上行船,情景恢宏阔大;颈联写拂晓行船的情景,隐含哲理,给人积极向上的艺术魅力;尾联写见雁思亲,与首联呼应。据此分析可知,两首诗都含有诗人对家乡、亲人的思念,因此可均归为“情牵故园”类。

【答案】17.故:学过的知识:殆:疑惑 乐:以……为乐 欲:想要18.(1)(我)选择他们的优点来学习,如果(自己身上)也有他们的缺点,就加以改正。

(2)要想管理好自己的家庭和家族,要先进行自我修养。 19.示例一:我选写学习态度的“温故而知新,可以为师矣”这一句,它给我的启示是:学完一个知识要及时复习,这样,才能对过去的知识有更深的理解。

示例二:我选写学习方法的“学而不思则罔,思而不学则殆”这一句,它给我的启示是:只有把学习和思考结合起来,才能学到切实有用的真知。 20.修身养性;正心、诚意、致知、格物。

【详解】17.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:温习学过的知识,可以获得新的理解与体会。故:学过的知识;

(2)句意:只是思考而不学习,就会疑惑而无所得。殆:疑惑;

(3)句意:比不上以学习为快乐的人。乐:以……为乐;

(4)句意:要想治理好自己的国家。欲:想要。

18.本题考查学生对句子翻译能力。我们在翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)择:选择;善:有点;从:指学习;改:改正;

(2)欲:想要;齐其家:管理好自己的家庭和家族;修其身:进行自我修养。

19.本题考查阅读启示,从甲文选择一句,从“学习态度”或“学习方法”任一方面表述即可。

示例一:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,启发我们要享受学习的乐趣,以学习为快乐,更有利于提高我们的学习效率。

示例二:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”,启发我们要向他人学习,随时随地的去学习,弥补自身的不足。

示例三:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,启发我们做人要讲究“仁”,应博览群书,广泛学习,坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事。

20.本题考查内容分析。

根据甲文“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,乙文“欲修其身者,先正其心”可知,两文都提及了修身养性的重要性;

根据乙文“欲修其身者先正齐心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物”可知,要想修养自身的品性,先要端正自己的思想;要端正自己的思想,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识,获得知识的途径,在于认知研究万事万物。可见乙文告诉我们要正心、诚意、致知、格物。

【参考译文】

(甲)孔子说:“温习学过的知识,可以获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去当(别人的)老师了。”

孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷茫而无所适从,只是思考而不学习,就会疑惑而无所得。”

孔子说:“知道学习的人比不上爱好学习的人;爱好学习的人比不上以学习为快乐的人。”

孔子说:“在多个人的行列里,其中一定有人可以做我的老师。我选择他的优点向他学习,发现他的缺点(如果自己也有)就对照着改正自己的缺点。”

子夏说:“博览群书并广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

(乙)古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修养自身的品性;要想修养自身的品性,先要端正自己的思想;要端正自己的思想,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识,获得知识的途径,在于认知研究万事万物。

【答案】

21.点明本文的说明对象为“吟诵”,揭示说明内容,吸引读者,引起读者的兴趣;

22.不能去掉,主要表范围,限制说明吟诵的方式很多,“吟”、“诵”只是常用的两种,去掉后就说明吟诵的方式只有“吟”、“诵”这两种,这不合符实际情况,去掉后就不能体现说明文用语的准确性;

23.不累赘,两个例子都说明了古人的读书学习方式离不开吟诵,但各有侧重。第一个例子是说明“用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律”,第二个例子是说明“有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性”,两个例子使说明更具体、更全面、更有说服力。

【分析】

21.本题考查说明文标题的作用。文章主要讲了吟诵的历史、吟诵受欢迎的原因、吟诵是学习诗文的方法、吟诵的共同原则与方法、吟诵传承出现了危机。因此题目“简说吟诵”点明了本文的说明的对象,激发读者的阅读兴趣。

22.本题考查说明文语言的准确性。“吟诵包括‘吟’和‘诵’两种主要方式”,“主要”表范围,是用来修饰限制“方式”的,说明人们经常采用的方式就是“吟”“诵”这两种方式。但如果去掉“主要”,就意为吟诵就包括“吟”“诵”这两种方式,没有其他的方式了。这与实际不符,因此不能去掉。

23.本题考查说明文说明方法。由“通过汉语四声的高低和发声的长短,再配合古诗文本身内容结构上的起承转合,自然就会形成具有优美旋律的声音形式”、“古人的读书学习也离不开吟诵,如孔子和墨子都有‘诵诗三百’之说”可知,这个例子是说明用吟诵的方式学习诗文,是因为它符合学习的规律;由“过去人们把小学生上学堂学习称为‘读书’或者‘念书’,而不是‘看书’。这说明有声的‘读’和‘念’在学生学习过程中的重要性”可知,这个例子是说明有声的“读”和“念”在学生学习过程中的重要性。两个例子的侧重点不同,不会显得重复累赘。

【答案】24.这里包含着母亲对儿子成才的期望,同时也是用这一巴掌打消儿子辍学的念头。母亲这样做完全是出于无奈和对儿子的爱;

25.文章叙述了一个身患重病的母亲讨饭(米)供儿子读书的故事,表现了母爱无疆的主题;

26.(1)“轻轻地、细细地”表现对儿子的呵护,通过细节描写,体现了深厚的母爱。(2)斑驳陆离:形容土墙已经百孔千疮破败不堪了。噌噌:形容长得很快。本句用比喻的修辞手法,写出了“儿子”家虽然十分贫穷,但儿子在母亲的呵护下健康地成长;

27.因为这三袋米,凝聚着母亲的汗水和心血,是母爱的结晶,母爱是无价的,金钱买得到粮食,但买不到母爱;

28.示例:天啊!那位靠乞讨大米供儿子上学的母亲竟是我的娘。娘啊!您拖着残疾的身躯乞讨供我读书,那漫长的乞讨路上却印下了您对儿子的一片深情和殷切希望。儿子不知怎样才能回报您的恩情。

【详解】

24.此题考查的是学生对课文内容的理解,提取信息并概括的能力。解答时要结合相关段落来分析。文章叙述了一个身患重病的母亲讨饭供儿子读书的故事,文中这三袋米,凝聚着母亲的汗水和心血,是母爱的结晶,赞扬了伟大的母爱。“母亲狠狠地打了儿子一巴掌”,这里包含着母亲对儿子成才的期望,表现了母亲对儿子的爱。

25.本题考查梳理并概括记叙文主要内容的能力。读完全文,回想一下故事的来龙去脉,然后用简洁的语言将故事情节的几要素概括清楚即可,其中最为主要的是人物、事件、结果。要让别人看到答案即能知道故事的大概情节。阅读短文,分析主要内容,这篇文章叙述了身患重病的母亲为供儿子上学,乞讨了三袋杂米,赞扬了伟大的母爱。据此作答即可。

26.本题考查对关键语句的含义的理解能力。语句赏析的角度一定要知道,有修辞、词语(动词、形容词、副词、叠词等)、句式、手法、内容、情感等,其中有修辞的句子要首先选择修辞。角度选择完成后,要结合语境体会出内容上的表现效果。角度和内容结合起来即可形成完整的答案。A句是对母亲的动作描写,但动作描写中的“轻轻地、细细地”突出了母爱的深厚,所以可以从词语运用的角度加以揣摩。B句较为明显的运用了比喻的修辞,所以可以选择从修辞的角度赏析。本句将儿子比作翠竹,写出了“儿子”家虽然十分贫穷,但儿子在母亲的呵护下健康地成长。

点睛:词句赏析品味题的答题基本上从修辞和字词角度切入,答案的组织形式可以采用说出修辞名称(找出关键字词),点出修辞内容(点出字词内容),说出修辞作用(说出字词作用)的思路。

27.本题考查文中重要句子的含意理解能力。结合文章的内容,揣摩其中的原因,运用得体的全面的语言作答。一般原因不难揣摩,关键是语言的表达要全面简洁。组织语言的能力要在平时的阅读学习中不断积累。为什么米用金钱都买不到,是因为米中有情,是因为三袋米中含有浓浓的母爱,这深情和这厚爱是无价的,所以这三袋米是世上用金钱买不到的粮食。

28.本题考查对文章情节进行加工的能力。这类试题与补写、续写等试题属于同类题型,对培养学生的联想、想象能力很有益处。解答此类试题,答案要与整篇内容和结构相协调,要与人物性格相吻合,要符合故事情节的发展。围绕儿子知道这件事情之后的诧异的心情,以及对母亲的无比感激之情来回答即可。注意要运用第一人称。

29.【答案】例文

诚信

诚信是雨,洗涤着人们心灵的尘埃。诚信是雷,震撼着人们虚伪的灵魂。诚信,是不取他人院外之梨的“我心有主”。诚信是一言既出驷马难追的君子胸怀。诚信,是受人之托忠人之事的坦荡风度。

人的一生有七大追求目标,那就是:诚信、金钱、美丽、荣誉、权利、健康和地位。我们可以失去美丽而粗陋,可以失去金钱而清贫,可以失去荣誉、权利而平凡。却不能失去诚信而欺诈他人!

中国自古以来讲究言而有信、一诺千金,诚信是我们祖先代代相传的美德。面对尔虞我诈,伯牙选择竹的清幽,共奏诚信的高山流水,屈原选择莲的高洁,吟唱道义的湘流九歌;面对欺世盗名,陶潜选择菊的芬芳,孕育心灵的露蕙春晖;面对逝去的友人,季札诚信挂剑。可见,讲究诚信的人格魅力是多么伟大、影响是多么久远!

因为诚心所以信任,要保持持久的信任,则要善于经营“诚”,以诚促信、以信固诚。大家还记得2008年发生的三鹿问题奶粉系列案件吧,这就是因为厂商把诚信经营抛诸脑后,不负责任地拿人的性命开玩笑,利用人们善良的情感欺诈消费者,给消费者身心造成了严重的伤害,整件事情所折射出来的内在问题就是:抛弃诚,失信于众,损人害己,给蓬勃发展的和谐社会蒙上一层阴霾。党在带领我们构建和谐社会时,始终坚持让诚实守信之风吹入每个公民的心田。一段时间来,政府努力提高民众的道德素质,倡导和推进民众个体文明守纪,人与人之间遵守承诺,人与单位、集体建立诚信体系……鼓励人民从身边的小事做起向上、向善。

我们要争做一个明礼诚信的中国人,要善于和诚信交朋友,以诚信待人接物,自觉融入到当前讲诚信树正气、营造向上向善优良民风的大潮,从我做起,从现在做起!吟唱完道义的湘流九歌,欣赏完诚信的高山流水后,我们不仅感叹道:诚信是雨,洗涤人们心灵的尘埃;诚信是雷,震撼人们虚伪的灵魂;诚信是灯,点亮人们心中的火把;诚信是音乐,奏出和谐社会的精彩篇章!

【详解】本题考查全命题作文。

第一,审题。“诚信”的意思是诚实,守信用。“诚信”的反义词是“欺诈”,不诚信就是通过欺诈的手段牟取私利。社会信用不足是当前一大公害,假冒伪劣商品、坑蒙拐骗犯罪活动已经损害了民众,危害了经济,危害了社会。在政界,在市场,也包括在学校,在社会的各个角落,当金钱与诚信发生矛盾的时候,当荣誉与诚信发生矛盾的时候,当个人的欲望与诚信发生矛盾的时候,有人不就将诚信弃之如敝屣吗?总之,“诚信”品德、“信用”经济是当前社会关注的一个热点,我们应该是熟悉的。写作时结合亲身的经历和感受、对社会上的事情的耳闻目睹来表现诚信的重要性即可。

第二,立意。做一个诚信的人,言必行,行必果。讲诚信是一种美德,需要我们弘扬这种美德,在生活中处处、时时都待人以诚。

第三,选材。我们要善于观察生活,精心地选择材料。我们虽然年纪不大但经历过的事情还是不少的。比如考试时遇到不会做的题宁愿不做也不作弊、买东西多找了你钱、买菜时看到小贩缺斤少两等等,这些都是诚信的体现。可以选择正面材料,也可以从反面去写,只要是与“诚信”有关,能让人明白诚信的重要性的事例都可以。选择一件印象最深、最有教育意义的事情作材料。如果选择写一篇记叙文,行文过程中可加入适当的议论。文章主要是能让人明白诚信的重要性,所以在文中可以加入一些相关的成语、格言、事例等,以辅助说明诚信之重要。如:人而无信,不知其可也;真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人;《曾子杀猪》《华盛顿砍樱桃树》等。因为我们写的是记叙文,所以主要是把自己的事情写具体,以上这些可以在叙事之后,适当加以运用。如果写一篇议论文,就在开头亮明的自己的观点,例如“诚信是做人之本”,然后运用多种论证方法从不同角度加以论证,最后总结全文,强调中心论点。

同课章节目录