重庆綦江区联盟校2024-2025学年七年级下学期期中历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆綦江区联盟校2024-2025学年七年级下学期期中历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 197.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-12 21:00:51 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年下学期半期定时作业

七年级历史试题

(全卷共两个大题,18个小题,满分50分,考试时间45分钟)

一、选择题(本大题共15个选择题,每小题1分,共15分)

1.年号是封建王朝用来纪年的符号,同时有强化皇帝独尊地位的政治意义。唐太宗统治期间的年号是( )

A.开皇 B.贞观 C.开元 D.天宝

2. 唐代诗人皮日休在《汴河铭》中说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”这反映出隋朝开凿的大运河( )

A.发挥了农业灌溉作用 B.起到防洪减灾作用

C.促进了南北经济交流 D.导致了隋朝的灭亡

3.“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”这段话唐太宗曾经引用过。这句话表明了( )

A.重视农业生产,轻徭薄赋 B.注意“戒奢从简”

C.人民群众力量的强大 D.应该任用贤能和虚心纳谏

4.唐代社会涌现出一大批天下闻名的女性人物,其中既有女皇帝武则天、女将军平阳公主,又有女官上官婉儿、女诗人薛涛、女道人鱼玄机等,这种现象( )

A.反映了社会制度比较先进 B.得益于社会风气的开放

C.反映了尚武风气盛行一时 D.体现了民族交融的成果

5.唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强皇权

6.乾陵中武则天留下一块“无字碑”,由后人评说自己的功过。下面是四位同学根据掌握的有关历史知识,为武则天撰写的碑文,你认为最恰当的应该是( )

A.我国历史上唯一的女皇帝,建立了唐朝

B.推行科举制,重用贤才,发挥了承前启后的作用

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”局面

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

7.“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映了我国古代比较完备的选拔官员的制度——科举制度,下面关于科举制度的说法,不正确的是( )

A.隋炀帝设进士科标志科举制正式诞生

B.科举制是中国古代选官制度一大变革

C.科举制成为历代选拔官吏的主要制度

D.科举考试以诗赋取士不利于人才选拔

8.武则天时期下令奖励农桑,凡是做到耕地增加的地方,官员可以得到奖励,她在位期间社会经济持续发展。唐玄宗前期,任用有才能的姚崇、宋璟做宰相,这一时期人口户数比唐太宗时增加了三倍。这说明( )

A.生产力的提高促进经济的发展 B.在两人统治期间出现了开元盛世

C.统治者合理的措施能够促进社会的发展 D.任用人才能促进人口的增长

9.据史书记载,五代十国的开国君主中有很多人曾经担任节度使。如后梁君主朱温是唐朝宣武节度使,后晋君主石敬瑭是后唐河东节度使,吴越开国国君钱镠是唐朝镇海节度使,闽国开国国君王审知是唐朝威武节度使。据此可知,五代十国时期( )

A.只有当过节度使,才能当皇帝 B.政局相对稳定,经济快速发展

C.唐朝的节度使都建立了政权 D.是唐末藩镇割据局面的延续

10.将下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是( )

①蒙古灭金 ②忽必烈继承汗位 ③元朝建立 ④南宋灭亡

A.①②③④ B.①③②④ C.②①③④ D.②①④③

11.品诗词之美,忆家国故事。以下诗词反映的史实按时间先后顺序排列,正确的是( )

①尽道隋亡为此河,至今千里赖通波 ②暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

③人生自古谁无死,留取丹心照汗青 ④忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

A.①②③④ B.①②④③ C.①④②③ D.③④①②

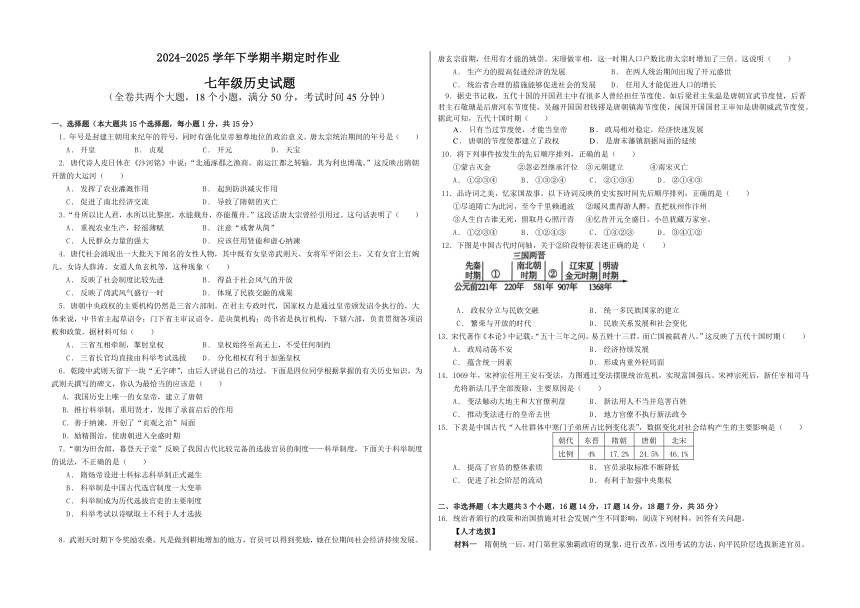

12.下图是中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.政权分立与民族交融 B.统一多民族国家的建立

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

13.宋代著作《本论》中记载:“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八。”这反映了五代十国时期( )

A.政局动荡不安 B.经济持续发展

C.蕴含统一因素 D.形成内重外轻局面

14.1069年,宋神宗任用王安石变法,力图通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵。宋神宗死后,新任宰相司马光将新法几乎全部废除,主要原因是( )

A.变法触动大地主和大官僚利益 B.新法用人不当并危害百姓

C.推动变法进行的皇帝去世 D.地方官僚不执行新法政令

15.下表是中国古代“入仕群体中寒门子弟所占比例变化表”,数据变化对社会结构产生的主要影响是( )

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.提高了官员的整体素质 B.官员录取标准不断降低

C.促进了社会阶层的流动 D.有利于加强中央集权

二、非选择题(本大题共3个小题,16题14分,17题14分,18题7分,共35分)

16. 统治者颁行的政策和治国措施对社会发展产生不同影响,阅读下列材料,回答有关问题。

【人才选拔】

材料一 隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职…… ——柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料一,隋朝的选官制度是什么?(2分)举例说明这一制度在唐朝发生了怎样的变化?(2分)

【治国之策】

材料二 北宋朝《神童诗》云:“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高。”宋朝有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

(2)材料二反映了宋朝的一种社会风气,这种风气源于朝廷实行的什么政策?(2分)

【民族关系】

材料三 辽宋为兄弟之国,(两国)以白沟河为国界,双方撤兵。……宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。……双方于边境设置桩场,开展互市贸易。

——编译自《宋史》

(3)材料三的内容反映的是哪一历史事件?(2分)有人说,这一协定对于北宋是“屈辱”的,你如何评价?(4分)

【安邦之道】

材料四 著名史学家钱穆曾说,我们中国人是政治的天才,“能创建优良的政治制度来完成其大一统之局面,且能维持此大一统局面历数千年之久而败。直到今天,我们拥有这样一个广土众民的大国家,举世莫匹,这是中国历史之结晶品,是中国历史之无上成绩。”

(4)以唐朝的史实说明材料四中“优良的政治制度”是怎样“完成其大一统之局面”的?(2分)

17.盛唐气象万千,表现在各个方面。阅读材料,完成下列问题。

【经济繁荣——底气】

材料一 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任;同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制,使唐朝进入了鼎盛时期。

——摘编自统编教材《中国历史》七年级下册

材料一中的“盛世”和“鼎盛”局面在历史上分别称为什么?(2分)根据材料一,归纳唐朝“盛世”和“鼎盛”局面出现的共同原因有哪些?(4分)

【民族交融——和气】

材料二

蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。 ——王建《凉州行》 译文:少数民族原来不会耕地,如今也学会了种植庄稼。 女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。 ——元稹《法曲》 译文:妇女都愿意学胡人化妆,歌女也愿意唱胡人的音乐。

材料二诗句反映了唐朝哪一历史现象?(2分)

【对外开放——大气】

材料三 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为世界各国人民所向往……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——张大生《话说中国文明史》(第四卷)

根据材料三并结合所学知识,分别举出唐朝“把域外文化带入唐土”“又把唐文化传播四方”的史实。(2分)

【文艺多彩——才气】

材料四 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。清代康熙年间编定的《全唐诗》收录的诗作就有48000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒……还有外国人。

——改编自仪平策《中国审美文化史》

根据材料四,概括唐诗有什么特点?(2分)杜甫的诗为何被称为“诗史”?(2分)

隋朝、唐朝、宋朝、元朝是我国封建社会的重要时期,下表是隋唐至元朝时期大事记(部分)

时间 事件(史实)

隋朝 统一全国;加强中央集权

开通大运河;科举制正式确立

唐朝 完善三省六部制;进士科逐渐成为最重要的科目;玄奘西行

创立殿试制度

安史之乱;藩镇割据;鉴真东渡

五代十国时期 政权更迭与分立

宋朝 重文轻武,增加科举取士名额,提高进士地位

出现“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语

元朝 完成全国统一;确立君主专制的中央集权制度;

——摘编自《义务教育教科书中国历史》(七年级下册)

阅读以上材料,选择材料中两个事件,自己确定一个观点(观点参考:中外文化交流促进了世界文化的发展”、“科举制的创立和完善有利于人才的选拔和文化教育的发展”),并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚,结构完整)(7分)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C B D B D C D A

题号 11 12 13 14 15

答案 C C A A C

【答案】B【解析】据题干关键词“年号”“唐太宗”“贞观”,联系所学知识,唐太宗年号为贞观,故选B项;开皇是隋文帝的年号,排除A项;开元是唐玄宗统治前期的年号,排除C项;天宝是唐玄宗统治后期的年号,排除D项。

【答案】C【解析】根据题意可知,皮日休认为大运河的开通,可以向北联系涿郡的渔商,往南可以通到江都经营运输,大运河的利用价值很广。因此大运河的开通促进了南北经济交流,故选C项;大运河有农业灌溉作用,材料未体现,排除A项;大运河有防洪减灾的作用,材料未体现,排除B项;隋炀帝开通大运河,滥用民力,激化阶级矛盾,加速了隋朝灭亡,但材料没有提及,排除D项。

【答案】C【解析】“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟”的意思是:君主好比是船,人民好比是水,水能够载船行走,也能够把船打翻,说明唐太宗认识到人民群众的伟大,故选C项;唐太宗在经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,但材料没有涉及唐太宗时期的农业政策,排除A项;材料没有涉及唐太宗“戒奢从简”,排除B项;唐太宗虚心纳谏,从善如流,材料没有涉及唐太宗在用人和纳谏方面的内容,排除D项。

【答案】B【解析】根据材料并结合所学可知,唐代社会风气比较开放,当时的一些女子受到文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、射箭等活动,因此涌现出一大批天下闻名的女性人物,故选B项;材料体现的是唐代相对开放的社会风气,社会制度比较先进、尚武风气盛行一时、民族交融的成果不符合题意,排除A项、排除C项、D项。

【答案】D【解析】据材料可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制明确中央机构的职权及决策程序,将相权一分为三,分散相权以加强皇权,故选D项;材料强调三省分工明确,互相配合,且“掣肘皇权”与唐朝的“君主专政时代”不符,排除A项;不受任何制约说法错误,排除B项;材料主要涉及三省六部制,未提及科举制的相关内容,排除C项。

【答案】B【解析】武则天统治期间继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,大力发展科举制,重用贤才,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础,发挥了承前启后的作用,故选B项;建立唐朝的是李渊,排除A项;开创了“贞观之治”局面的是唐太宗,排除C项;武则天统治时期,经济得以持续发展,但未能使唐朝进入全盛时期,排除D项。

【答案】D【解析】结合所学可知,科举考试以才能学识为标准,以考试方式选拔官员,有利于人才选拔和官员素质的提高,有利于文化教育的发展,故D项错误,符合题意;隋炀帝设进士科标志科举制正式诞生、科举制是中国古代选官制度一大变革、科举制成为历代选拔官吏的主要制度都符合史实,故A项、B项、C项正确,不符合题意。

【答案】C【解析】题干中武则天奖励农桑带来社会经济持续发展,唐玄宗任用贤才,人口户数得到增长,这些都属于统治者通过合理的措施促进社会的发展,故选C项;题干所述内容不体现生产力的提高促进经济的发展,强调的是政策,排除A项;开元盛世出现于唐玄宗在位期间,不是武则天时期,排除B项;任用人才是促进社会发展的有效措施之一,但说法片面,不能全面概括题意,排除D项。、

【答案】D【解析】根据材料并结合所学知识可知,五代十国的开国君主都是掌握兵权的地方藩镇节度使,五代十国本质上是唐末藩镇割据局面的延续,故选D项;“只有当过节度使,才能当皇帝”表述太绝对,排除A项;五代十国时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,排除B项;“唐朝的节度使都建立了政权”表述太绝对,不符合史实,排除C项。

【答案】A【解析】①蒙古灭金于1234年;②忽必烈继承汗位于1260年;③元朝建立于1271年;④南宋灭亡于1279年;选择A项符合题意。

【答案】C【解析】据所学可知,①关键句“尽道隋亡为此河”,反映的是隋朝开通大运河的史实,②“直把杭州作汴州”,反映的是南宋建都临安(杭州),③所述赞扬了南宋末年文天祥抗元,兵败被俘后,从容就义的崇高精神,④“忆昔开元全盛日”,反映的是唐玄宗统治前期开元盛世的局面。可见,按时间先后顺序排列应为:①④②③,故选C项;A项、B项、D项均出现时间上的混乱问题,排除A项、B项、D项。

【答案】C【解析】根据②处时间可知,581年杨坚建立隋朝,907年朱温篡位,唐朝灭亡,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放,故选C项;政权分立与民族交融的三国两晋南北朝时期的时代特征,排除A项;秦朝建立我国历史上第一个统一多民族国家,排除B项;民族关系发展和社会变化是宋元时期的时代特征,排除D项。

【答案】A【解析】根据材料“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八”并结合所学可知,这反映了五代十国时期政权更迭频繁,社会动荡不安,故选A项;动荡不安的社会局面下,经济不可能持续发展,北方政局动荡,影响经济的发展,排除B项;五代十国时期蕴含统一因素,但材料体现的是政权更迭频繁,不符合题意,排除C项;内重外轻是指京官权大,外官权小,也指中央权大,地方权小,材料未涉及中央和地方的权力对比,不能体现,排除D项。

【答案】A【解析】据材料“将新法几乎全部废除”可知,王安石变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,触犯了大官僚、大地主利益,遭到他们的强烈反对,故选A项;王安石变法期间实行的青苗法和方田均税法等措施,对百姓是有好处的,用人不当只是个别现象,排除B项;王安石变法主要是损害了守旧派的利益,支持变法皇帝去世不是主要原因,排除C项;“地方官僚不执行新法政令”主要是变法触动大地主和大官僚利益,排除D项。

【答案】C【解析】从题中表格中的数据看,东晋寒门子弟的比例较低,而隋、唐、北宋,寒门子弟入仕比例逐年上升,这是实施科举制的结果,隋朝开创科举制,而科举制的实施使寒门子弟入仕增多,扩大了官吏选拨的范围,促进了社会阶层的流动,故选C项;材料体现不出官员的素质,排除A项;无论寒门还是贵族入选都通过一样的考题考试通过的,评价标准一致,官员的录取标椎没有变,排除B项;无论寒门还是贵族,入选者都是皇帝的臣子,中央集权加强与否,关键在皇帝采取的措施,而寒门入仕人数增加对加强中央集权没有多大影响,排除D项。

二、非选择题

16.(1)通过考试选拔官员的科举制度(2分);唐朝:唐太宗时完善科举制,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;武则天大力发展科举制,创立殿试制度(2分)

(2)重文轻武政策。(2分)

(3)澶渊之盟(2分);对北宋来说是一个屈辱的和约,岁币成为北宋人民沉重的负担;它结束了宋辽之间几十年的战争,使此后的宋辽边境长期处于相对和平稳定的状态。双方展开频繁的经济文化交流,有利于我国多民族国家的发展和统一。(答出两点即可,4分)。

(4)史实:进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。(2分)

17.(1)“盛世”:贞观之治;(1分)“鼎盛”:开元盛世。(1分)共同原因:善于用人;重视发展经济;关注民生;善于改革;等等。(任意两点得4分)

(2)历史现象:民族交融(或民族友好和睦)。(2分)

“把域外文化带入唐土”:玄奘西行天竺,带回佛经;“又把唐文化传播四方”:鉴真东渡日本,传播中华文化。(2分)

(4)特点:艺术成就高;数量众多;题材丰富,作者广泛。(2分)

杜甫的诗反映了历史的真实情况,有较高的史料价值,因此被称为“诗史”。(2分)

18. 角度一观点:中外文化交流促进了世界文化的发展。(2分)

(事件:玄奘西行;鉴真东渡。)

论述:唐贞观初年,为求取佛法,玄奘西行天竺,研习佛法,10多年后携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,据他的口述由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的各国风情,是研究中外交流史的珍贵文献。为弘扬佛法,唐玄宗时,鉴真6次东渡,终达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。(4分)

结论:中外文化交流为文化的繁荣提供了条件,促进了世界文化的发展。(1分)

角度二观点:科举制的创立和完善有利于人才的选拔和文化教育的发展。(2分)

(事件:科举制正式确立;进士科逐渐成为最重要的科目;创立殿试制度。)

论述:隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。此后,科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了约1300年。唐太宗时,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才。(4分)

结论:隋朝创立科举制,唐朝进一步完善,科举制使有才学的人通过考试得到参政的机会,有利于大范围选拔人才,推动了文化教育的发展。(1分)

(综合上述材料可知,材料的事件可以划分为巩固中央集权的制度、中外的文化交流、科举制度的完善、经济重心的南移、统一是历史发展的前提等,因此可以从这几个角度去论述。

七年级历史试题

(全卷共两个大题,18个小题,满分50分,考试时间45分钟)

一、选择题(本大题共15个选择题,每小题1分,共15分)

1.年号是封建王朝用来纪年的符号,同时有强化皇帝独尊地位的政治意义。唐太宗统治期间的年号是( )

A.开皇 B.贞观 C.开元 D.天宝

2. 唐代诗人皮日休在《汴河铭》中说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”这反映出隋朝开凿的大运河( )

A.发挥了农业灌溉作用 B.起到防洪减灾作用

C.促进了南北经济交流 D.导致了隋朝的灭亡

3.“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”这段话唐太宗曾经引用过。这句话表明了( )

A.重视农业生产,轻徭薄赋 B.注意“戒奢从简”

C.人民群众力量的强大 D.应该任用贤能和虚心纳谏

4.唐代社会涌现出一大批天下闻名的女性人物,其中既有女皇帝武则天、女将军平阳公主,又有女官上官婉儿、女诗人薛涛、女道人鱼玄机等,这种现象( )

A.反映了社会制度比较先进 B.得益于社会风气的开放

C.反映了尚武风气盛行一时 D.体现了民族交融的成果

5.唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强皇权

6.乾陵中武则天留下一块“无字碑”,由后人评说自己的功过。下面是四位同学根据掌握的有关历史知识,为武则天撰写的碑文,你认为最恰当的应该是( )

A.我国历史上唯一的女皇帝,建立了唐朝

B.推行科举制,重用贤才,发挥了承前启后的作用

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”局面

D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

7.“朝为田舍郎,暮登天子堂”反映了我国古代比较完备的选拔官员的制度——科举制度,下面关于科举制度的说法,不正确的是( )

A.隋炀帝设进士科标志科举制正式诞生

B.科举制是中国古代选官制度一大变革

C.科举制成为历代选拔官吏的主要制度

D.科举考试以诗赋取士不利于人才选拔

8.武则天时期下令奖励农桑,凡是做到耕地增加的地方,官员可以得到奖励,她在位期间社会经济持续发展。唐玄宗前期,任用有才能的姚崇、宋璟做宰相,这一时期人口户数比唐太宗时增加了三倍。这说明( )

A.生产力的提高促进经济的发展 B.在两人统治期间出现了开元盛世

C.统治者合理的措施能够促进社会的发展 D.任用人才能促进人口的增长

9.据史书记载,五代十国的开国君主中有很多人曾经担任节度使。如后梁君主朱温是唐朝宣武节度使,后晋君主石敬瑭是后唐河东节度使,吴越开国国君钱镠是唐朝镇海节度使,闽国开国国君王审知是唐朝威武节度使。据此可知,五代十国时期( )

A.只有当过节度使,才能当皇帝 B.政局相对稳定,经济快速发展

C.唐朝的节度使都建立了政权 D.是唐末藩镇割据局面的延续

10.将下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是( )

①蒙古灭金 ②忽必烈继承汗位 ③元朝建立 ④南宋灭亡

A.①②③④ B.①③②④ C.②①③④ D.②①④③

11.品诗词之美,忆家国故事。以下诗词反映的史实按时间先后顺序排列,正确的是( )

①尽道隋亡为此河,至今千里赖通波 ②暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

③人生自古谁无死,留取丹心照汗青 ④忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

A.①②③④ B.①②④③ C.①④②③ D.③④①②

12.下图是中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.政权分立与民族交融 B.统一多民族国家的建立

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

13.宋代著作《本论》中记载:“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八。”这反映了五代十国时期( )

A.政局动荡不安 B.经济持续发展

C.蕴含统一因素 D.形成内重外轻局面

14.1069年,宋神宗任用王安石变法,力图通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵。宋神宗死后,新任宰相司马光将新法几乎全部废除,主要原因是( )

A.变法触动大地主和大官僚利益 B.新法用人不当并危害百姓

C.推动变法进行的皇帝去世 D.地方官僚不执行新法政令

15.下表是中国古代“入仕群体中寒门子弟所占比例变化表”,数据变化对社会结构产生的主要影响是( )

朝代 东晋 隋朝 唐朝 北宋

比例 4% 17.2% 24.5% 46.1%

A.提高了官员的整体素质 B.官员录取标准不断降低

C.促进了社会阶层的流动 D.有利于加强中央集权

二、非选择题(本大题共3个小题,16题14分,17题14分,18题7分,共35分)

16. 统治者颁行的政策和治国措施对社会发展产生不同影响,阅读下列材料,回答有关问题。

【人才选拔】

材料一 隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职…… ——柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料一,隋朝的选官制度是什么?(2分)举例说明这一制度在唐朝发生了怎样的变化?(2分)

【治国之策】

材料二 北宋朝《神童诗》云:“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高。”宋朝有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

(2)材料二反映了宋朝的一种社会风气,这种风气源于朝廷实行的什么政策?(2分)

【民族关系】

材料三 辽宋为兄弟之国,(两国)以白沟河为国界,双方撤兵。……宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。……双方于边境设置桩场,开展互市贸易。

——编译自《宋史》

(3)材料三的内容反映的是哪一历史事件?(2分)有人说,这一协定对于北宋是“屈辱”的,你如何评价?(4分)

【安邦之道】

材料四 著名史学家钱穆曾说,我们中国人是政治的天才,“能创建优良的政治制度来完成其大一统之局面,且能维持此大一统局面历数千年之久而败。直到今天,我们拥有这样一个广土众民的大国家,举世莫匹,这是中国历史之结晶品,是中国历史之无上成绩。”

(4)以唐朝的史实说明材料四中“优良的政治制度”是怎样“完成其大一统之局面”的?(2分)

17.盛唐气象万千,表现在各个方面。阅读材料,完成下列问题。

【经济繁荣——底气】

材料一 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任;同时减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;政治上推行了一系列革新措施。唐玄宗前期励精图治,重用贤能,实行了一系列改革;他发展经济,改革税制,使唐朝进入了鼎盛时期。

——摘编自统编教材《中国历史》七年级下册

材料一中的“盛世”和“鼎盛”局面在历史上分别称为什么?(2分)根据材料一,归纳唐朝“盛世”和“鼎盛”局面出现的共同原因有哪些?(4分)

【民族交融——和气】

材料二

蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。 ——王建《凉州行》 译文:少数民族原来不会耕地,如今也学会了种植庄稼。 女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。 ——元稹《法曲》 译文:妇女都愿意学胡人化妆,歌女也愿意唱胡人的音乐。

材料二诗句反映了唐朝哪一历史现象?(2分)

【对外开放——大气】

材料三 唐代中国,是世界文化的重心,是世界历史演进的总动脉。融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为世界各国人民所向往……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——张大生《话说中国文明史》(第四卷)

根据材料三并结合所学知识,分别举出唐朝“把域外文化带入唐土”“又把唐文化传播四方”的史实。(2分)

【文艺多彩——才气】

材料四 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。清代康熙年间编定的《全唐诗》收录的诗作就有48000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒……还有外国人。

——改编自仪平策《中国审美文化史》

根据材料四,概括唐诗有什么特点?(2分)杜甫的诗为何被称为“诗史”?(2分)

隋朝、唐朝、宋朝、元朝是我国封建社会的重要时期,下表是隋唐至元朝时期大事记(部分)

时间 事件(史实)

隋朝 统一全国;加强中央集权

开通大运河;科举制正式确立

唐朝 完善三省六部制;进士科逐渐成为最重要的科目;玄奘西行

创立殿试制度

安史之乱;藩镇割据;鉴真东渡

五代十国时期 政权更迭与分立

宋朝 重文轻武,增加科举取士名额,提高进士地位

出现“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语

元朝 完成全国统一;确立君主专制的中央集权制度;

——摘编自《义务教育教科书中国历史》(七年级下册)

阅读以上材料,选择材料中两个事件,自己确定一个观点(观点参考:中外文化交流促进了世界文化的发展”、“科举制的创立和完善有利于人才的选拔和文化教育的发展”),并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚,结构完整)(7分)

参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C B D B D C D A

题号 11 12 13 14 15

答案 C C A A C

【答案】B【解析】据题干关键词“年号”“唐太宗”“贞观”,联系所学知识,唐太宗年号为贞观,故选B项;开皇是隋文帝的年号,排除A项;开元是唐玄宗统治前期的年号,排除C项;天宝是唐玄宗统治后期的年号,排除D项。

【答案】C【解析】根据题意可知,皮日休认为大运河的开通,可以向北联系涿郡的渔商,往南可以通到江都经营运输,大运河的利用价值很广。因此大运河的开通促进了南北经济交流,故选C项;大运河有农业灌溉作用,材料未体现,排除A项;大运河有防洪减灾的作用,材料未体现,排除B项;隋炀帝开通大运河,滥用民力,激化阶级矛盾,加速了隋朝灭亡,但材料没有提及,排除D项。

【答案】C【解析】“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟”的意思是:君主好比是船,人民好比是水,水能够载船行走,也能够把船打翻,说明唐太宗认识到人民群众的伟大,故选C项;唐太宗在经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,但材料没有涉及唐太宗时期的农业政策,排除A项;材料没有涉及唐太宗“戒奢从简”,排除B项;唐太宗虚心纳谏,从善如流,材料没有涉及唐太宗在用人和纳谏方面的内容,排除D项。

【答案】B【解析】根据材料并结合所学可知,唐代社会风气比较开放,当时的一些女子受到文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、射箭等活动,因此涌现出一大批天下闻名的女性人物,故选B项;材料体现的是唐代相对开放的社会风气,社会制度比较先进、尚武风气盛行一时、民族交融的成果不符合题意,排除A项、排除C项、D项。

【答案】D【解析】据材料可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制明确中央机构的职权及决策程序,将相权一分为三,分散相权以加强皇权,故选D项;材料强调三省分工明确,互相配合,且“掣肘皇权”与唐朝的“君主专政时代”不符,排除A项;不受任何制约说法错误,排除B项;材料主要涉及三省六部制,未提及科举制的相关内容,排除C项。

【答案】B【解析】武则天统治期间继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,大力发展科举制,重用贤才,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础,发挥了承前启后的作用,故选B项;建立唐朝的是李渊,排除A项;开创了“贞观之治”局面的是唐太宗,排除C项;武则天统治时期,经济得以持续发展,但未能使唐朝进入全盛时期,排除D项。

【答案】D【解析】结合所学可知,科举考试以才能学识为标准,以考试方式选拔官员,有利于人才选拔和官员素质的提高,有利于文化教育的发展,故D项错误,符合题意;隋炀帝设进士科标志科举制正式诞生、科举制是中国古代选官制度一大变革、科举制成为历代选拔官吏的主要制度都符合史实,故A项、B项、C项正确,不符合题意。

【答案】C【解析】题干中武则天奖励农桑带来社会经济持续发展,唐玄宗任用贤才,人口户数得到增长,这些都属于统治者通过合理的措施促进社会的发展,故选C项;题干所述内容不体现生产力的提高促进经济的发展,强调的是政策,排除A项;开元盛世出现于唐玄宗在位期间,不是武则天时期,排除B项;任用人才是促进社会发展的有效措施之一,但说法片面,不能全面概括题意,排除D项。、

【答案】D【解析】根据材料并结合所学知识可知,五代十国的开国君主都是掌握兵权的地方藩镇节度使,五代十国本质上是唐末藩镇割据局面的延续,故选D项;“只有当过节度使,才能当皇帝”表述太绝对,排除A项;五代十国时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。南方地区由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,排除B项;“唐朝的节度使都建立了政权”表述太绝对,不符合史实,排除C项。

【答案】A【解析】①蒙古灭金于1234年;②忽必烈继承汗位于1260年;③元朝建立于1271年;④南宋灭亡于1279年;选择A项符合题意。

【答案】C【解析】据所学可知,①关键句“尽道隋亡为此河”,反映的是隋朝开通大运河的史实,②“直把杭州作汴州”,反映的是南宋建都临安(杭州),③所述赞扬了南宋末年文天祥抗元,兵败被俘后,从容就义的崇高精神,④“忆昔开元全盛日”,反映的是唐玄宗统治前期开元盛世的局面。可见,按时间先后顺序排列应为:①④②③,故选C项;A项、B项、D项均出现时间上的混乱问题,排除A项、B项、D项。

【答案】C【解析】根据②处时间可知,581年杨坚建立隋朝,907年朱温篡位,唐朝灭亡,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放,故选C项;政权分立与民族交融的三国两晋南北朝时期的时代特征,排除A项;秦朝建立我国历史上第一个统一多民族国家,排除B项;民族关系发展和社会变化是宋元时期的时代特征,排除D项。

【答案】A【解析】根据材料“五十三年之间,易五姓十三君,而亡国被弑者八”并结合所学可知,这反映了五代十国时期政权更迭频繁,社会动荡不安,故选A项;动荡不安的社会局面下,经济不可能持续发展,北方政局动荡,影响经济的发展,排除B项;五代十国时期蕴含统一因素,但材料体现的是政权更迭频繁,不符合题意,排除C项;内重外轻是指京官权大,外官权小,也指中央权大,地方权小,材料未涉及中央和地方的权力对比,不能体现,排除D项。

【答案】A【解析】据材料“将新法几乎全部废除”可知,王安石变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,触犯了大官僚、大地主利益,遭到他们的强烈反对,故选A项;王安石变法期间实行的青苗法和方田均税法等措施,对百姓是有好处的,用人不当只是个别现象,排除B项;王安石变法主要是损害了守旧派的利益,支持变法皇帝去世不是主要原因,排除C项;“地方官僚不执行新法政令”主要是变法触动大地主和大官僚利益,排除D项。

【答案】C【解析】从题中表格中的数据看,东晋寒门子弟的比例较低,而隋、唐、北宋,寒门子弟入仕比例逐年上升,这是实施科举制的结果,隋朝开创科举制,而科举制的实施使寒门子弟入仕增多,扩大了官吏选拨的范围,促进了社会阶层的流动,故选C项;材料体现不出官员的素质,排除A项;无论寒门还是贵族入选都通过一样的考题考试通过的,评价标准一致,官员的录取标椎没有变,排除B项;无论寒门还是贵族,入选者都是皇帝的臣子,中央集权加强与否,关键在皇帝采取的措施,而寒门入仕人数增加对加强中央集权没有多大影响,排除D项。

二、非选择题

16.(1)通过考试选拔官员的科举制度(2分);唐朝:唐太宗时完善科举制,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;武则天大力发展科举制,创立殿试制度(2分)

(2)重文轻武政策。(2分)

(3)澶渊之盟(2分);对北宋来说是一个屈辱的和约,岁币成为北宋人民沉重的负担;它结束了宋辽之间几十年的战争,使此后的宋辽边境长期处于相对和平稳定的状态。双方展开频繁的经济文化交流,有利于我国多民族国家的发展和统一。(答出两点即可,4分)。

(4)史实:进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。(2分)

17.(1)“盛世”:贞观之治;(1分)“鼎盛”:开元盛世。(1分)共同原因:善于用人;重视发展经济;关注民生;善于改革;等等。(任意两点得4分)

(2)历史现象:民族交融(或民族友好和睦)。(2分)

“把域外文化带入唐土”:玄奘西行天竺,带回佛经;“又把唐文化传播四方”:鉴真东渡日本,传播中华文化。(2分)

(4)特点:艺术成就高;数量众多;题材丰富,作者广泛。(2分)

杜甫的诗反映了历史的真实情况,有较高的史料价值,因此被称为“诗史”。(2分)

18. 角度一观点:中外文化交流促进了世界文化的发展。(2分)

(事件:玄奘西行;鉴真东渡。)

论述:唐贞观初年,为求取佛法,玄奘西行天竺,研习佛法,10多年后携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,据他的口述由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的各国风情,是研究中外交流史的珍贵文献。为弘扬佛法,唐玄宗时,鉴真6次东渡,终达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。(4分)

结论:中外文化交流为文化的繁荣提供了条件,促进了世界文化的发展。(1分)

角度二观点:科举制的创立和完善有利于人才的选拔和文化教育的发展。(2分)

(事件:科举制正式确立;进士科逐渐成为最重要的科目;创立殿试制度。)

论述:隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。此后,科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了约1300年。唐太宗时,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才。(4分)

结论:隋朝创立科举制,唐朝进一步完善,科举制使有才学的人通过考试得到参政的机会,有利于大范围选拔人才,推动了文化教育的发展。(1分)

(综合上述材料可知,材料的事件可以划分为巩固中央集权的制度、中外的文化交流、科举制度的完善、经济重心的南移、统一是历史发展的前提等,因此可以从这几个角度去论述。

同课章节目录