【期中专项培优】古诗文阅读(培优卷.含解析)2025-2026学年五年级上册语文期中必刷卷统编版

文档属性

| 名称 | 【期中专项培优】古诗文阅读(培优卷.含解析)2025-2026学年五年级上册语文期中必刷卷统编版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 79.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 11:18:46 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

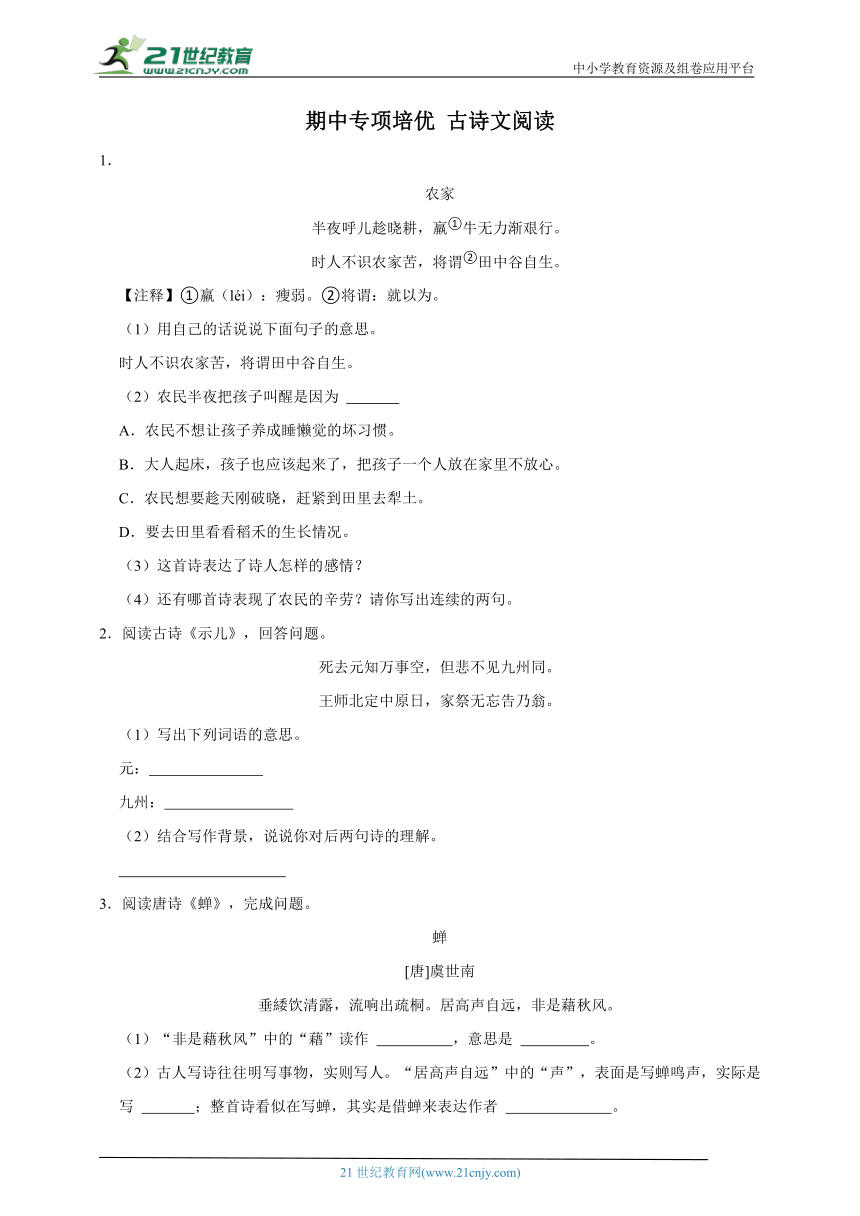

期中专项培优 古诗文阅读

1.

农家

半夜呼儿趁晓耕,羸①牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓②田中谷自生。

【注释】①羸(léi):瘦弱。②将谓:就以为。

(1)用自己的话说说下面句子的意思。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

(2)农民半夜把孩子叫醒是因为

A.农民不想让孩子养成睡懒觉的坏习惯。

B.大人起床,孩子也应该起来了,把孩子一个人放在家里不放心。

C.农民想要趁天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

D.要去田里看看稻禾的生长情况。

(3)这首诗表达了诗人怎样的感情?

(4)还有哪首诗表现了农民的辛劳?请你写出连续的两句。

2.阅读古诗《示儿》,回答问题。

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(1)写出下列词语的意思。

元:

九州:

(2)结合写作背景,说说你对后两句诗的理解。

3.阅读唐诗《蝉》,完成问题。

蝉

[唐]虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

(1)“非是藉秋风”中的“藉”读作 ,意思是 。

(2)古人写诗往往明写事物,实则写人。“居高声自远”中的“声”,表面是写蝉鸣声,实际是写 ;整首诗看似在写蝉,其实是借蝉来表达作者 。

4.阅读课内古诗,完成练习。

题临安邸

山外 ,西湖 ?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

【资料袋】汴州,北宋都城,在今河南开封,历史记载其人口达到150余万,是当时世界上最繁华的大都会。后来,金兵攻破开封城,俘虏了徽、钦二帝。皇子赵构逃到江南,定都杭州,史称南宋。南宋朝廷不思收复中原失地,只求苟且偷安;达官显贵们腐败无能,一味纵情声色,寻欢作乐。

(1)把古诗补充完整。

(2)结合资料理解,“游人”指的是 。

(3)结合资料思考:南宋朝廷为何“直把杭州作汴州”?这句诗表明了作者怎样的态度?

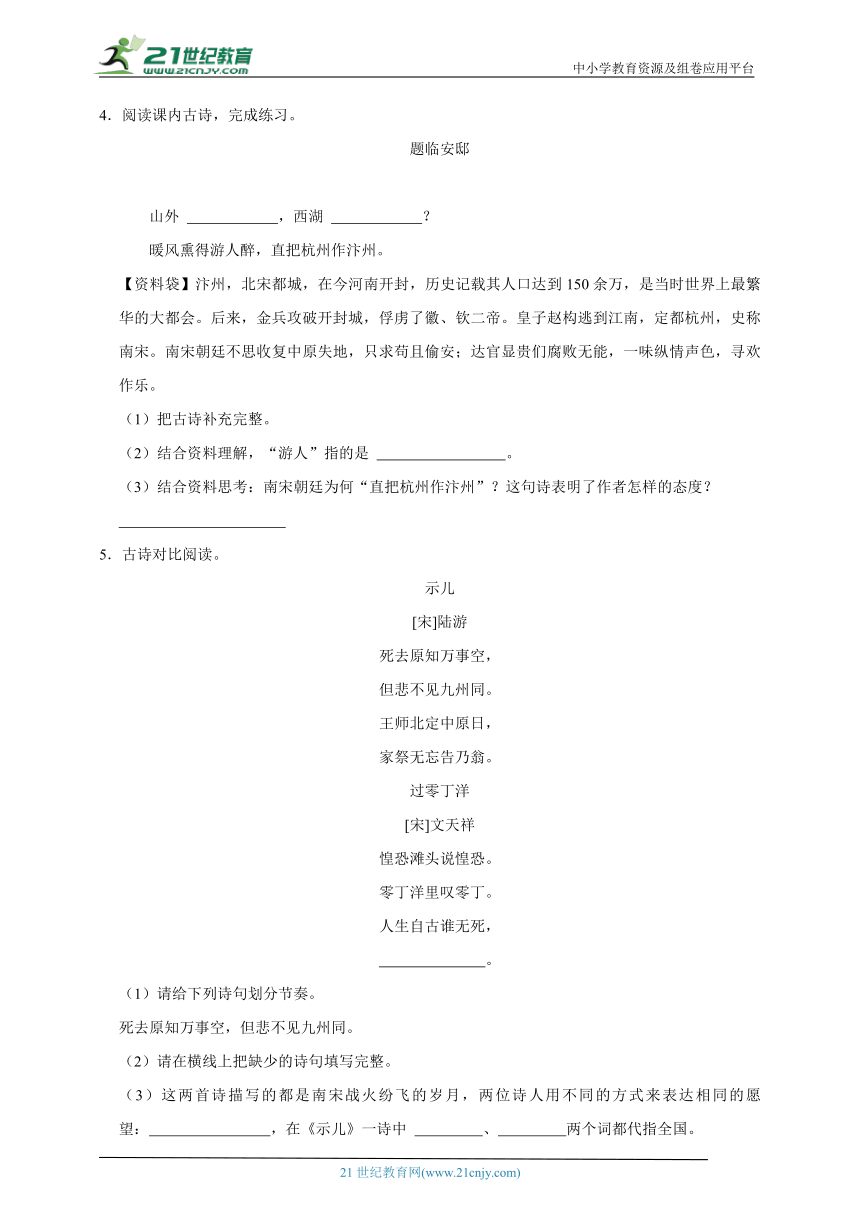

5.古诗对比阅读。

示儿

[宋]陆游

死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

过零丁洋

[宋]文天祥

惶恐滩头说惶恐。

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

。

(1)请给下列诗句划分节奏。

死去原知万事空,但悲不见九州同。

(2)请在横线上把缺少的诗句填写完整。

(3)这两首诗描写的都是南宋战火纷飞的岁月,两位诗人用不同的方式来表达相同的愿望: ,在《示儿》一诗中 、 两个词都代指全国。

(4)这两首诗都表达了诗人强烈的 之情。表达这类情感的名言,我还知道这样一句: , 。

6.阅读短文,完成练习。

十一月四日风雨大作

[宋]陆游

僵卧①孤村②不自哀③,尚④思为⑤国戍轮台⑥。

夜阑⑦卧听风吹雨⑧,铁马⑨冰河⑩入梦来。

【注释】:①僵卧:直挺挺地躺着,这里形容自己穷居孤村,无所作为。 ②孤村:孤寂荒凉的村庄。 ③不自哀:不为自己而感到悲伤,不为自己哀伤。 ④尚:副词,还,仍然;表示事情的继续或残存状态。 ⑤为:介词,为,为了;表示动作行为的目的。 ⑥戍轮台:在新疆一带防守。 ⑦夜阑(lán):夜深。 ⑧风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。 ⑨铁马:披着铁甲的战马。⑩冰河:冰封的河流,指北方地区的河流。

(1)从诗的题目中,你能了解到哪些信息?

(2)结合注释和相关资料,说说下列诗句的意思。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

(3)结合注释,想想这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

7.诗歌欣赏,按要求完成练习。

乞巧

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄, 。

,穿尽红丝几万条。

(1)补充诗句。

(2)我知道七夕是 (时间),又被称为 节。

(3)这首诗取材于我国古代 的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻 。

8.

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指①即天涯。

落红②不是无情物,化作春泥更护花。

注①吟鞭东指:马鞭向东一挥。②落红:落花。花朵以红色者为尊贵,因此落花又称为落红。

(1)第一句诗中用“ ”表现“离愁”的广阔无边,用“ ”的特定情境烘托“离愁”。

(2)请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志?

(3)课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 , 。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空, 。 ,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼, ? ,直把杭州作汴州。”

9.阅读。

司马光好学

司马温公①幼时,患记问不若②人。群居讲习,众兄弟既③成诵,游息矣;独下帷④绝编,迨⑤能倍诵⑥乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃⑦终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵。或⑧在马上,或中夜⑨不寝时,咏⑩其文,思其义,所得多矣。”

注释:①司马温公:司马光死后被赠以温国公的称号,故称司马温公。②不若:比不上。③既:已经。④下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不看窗外事。这里借此指专心读书。⑤迨:到;等到。⑥倍诵:“倍”通“背”,背诵。⑦乃:于是,就。⑧或:有时。⑨中夜:半夜。⑩咏:吟咏。

(1)给下列加点的字选择正确的解释,填序号。

①患记问不若人

A.灾难

B.担忧

②温公尝言

A.曾经

B.试探

(2)翻译句子。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

(3)司马温公的经验之谈是什么?(用原文回答)

10.阅读文言小故事,回答问题。

湖州颜氏,夫妇出佣,留五岁女守家。溺门前池内。家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状。颜惊骇归家,见女伏地,奄奄气息,急救乃苏。

(1)解释下列加点的字。

入水负至岸 负:

复狂奔至佣主家 复:

(2)“溺门前池内”这句话的意思是

A.颜氏在门前池内溺水了。

B.家犬在门前池内溺水了。

C.五岁小女在门前池内溺水了。

(3)这则文言故事的主要内容是

A.颜氏出佣。

B.幼女溺水。

C.家犬救女。

11.阅读短文,完成练习。

读书须有疑

读书,始读,未知有疑;其次,则渐渐有疑;中则节节有疑。过了这一番,疑渐渐释,以至融会贯通,都无所疑,方始是学。读书无疑者须教有疑,有疑,却要无疑,到这里方是长进。

(1)下列选项,朗读节奏划分正确的一项是 。

A.以至/融会贯通,都无/所疑,方始/是学

B.以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学

(2)解释加点字。

①方始是学:

②读书无疑者:

(3)陆九渊曾言:“为学患无疑,疑则有进。”结合短文,谈谈你对这句话的理解。

12.文言文阅读。

田登作①郡,自讳②其名。触者必怒,吏卒多被鞭笞。于是举州皆谓“灯”为“火”。上元③放灯,许人入州治游观。吏人遂书榜揭于市曰:“本州依例放火三日。”

(陆游《老学庵笔记》)

【注释】①作:充任。②讳:避讳,畏忌人家直称名字。③上元:阴历正月十五。

(1)解释下面加点的字。

①触者必怒

②吏人遂书榜揭于市

(2)翻译下列句子。

于是举州皆谓“灯”为“火”。

(3)这则故事后来演化为一句俗语,这句俗语是

A.灯台不照自己,灯草不烧旁人。

B.只许州官放火,不许百姓点灯。

C.新官上任三把火。

13.阅读下面的文言文,结合“注释”完成问题。

夸父逐日

夸父①与日逐走②,入日③;渴,欲得饮④,饮于河、渭⑤;河、渭不足,北饮大泽⑥。未至⑦,道渴而死⑧。弃⑨其仗,化为邓林⑩。

【注释】①夸父:一个善跑的巨人。②逐走:追赶赛跑。③入日:追赶到太阳落下的地方。④欲得饮:很想能够喝水解渴。⑤河、渭:指黄河与渭水。⑥大泽:神话里的大湖。⑦未至:没有赶到。⑧道渴而死:半路上因口渴而死去。⑨弃:遗弃。⑩邓林:桃林。

(1)读着故事,我好像看到了这样的情景: 。

(2)读完故事,我想这样夸奖夸父:“ 。”

14.阅读下面的文章,回答问题。

君子之学必好问。问与学,相辅而行①者也。非学无以致②疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理③明④矣,而或不达于事⑤;识其大⑥矣,而或不知其细⑦。舍⑧问,其奚⑨决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①相辅而行:互相协助进行或互相配合使用。②致:求得。③理:道理。④明:明白,知晓。⑤不达于事:不能应用于实际。⑥大:大的方面。⑦细:细微之处。⑧舍:舍弃,放弃。⑨奚:怎么。

(1)解释下列加点的词语。

①非问无以广识

②其奚决焉

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

好学而不勤问,非真能好学者也。

(3)文中揭示主旨的句子是: 。

(4)根据文段的内容,用自己的话说说“问”在学习中的重要性。

15.文言文阅读:《豺烹羊》。

一日,豺①与羊同涧②饮水,豺欲烹其羊,自念无以措辞③,乃④强责之曰:“汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀!”羊对曰:“大王在上流,羊在下流,虽浊无碍。”豺复责曰:“汝去年某日,出言得罪于我,亦该杀!”羊曰:“大王误矣。去年某日,羊未出世,安⑤能得罪大王?”豺则变羞为怒,责之曰:“汝之父母得罪于我,亦汝之罪也。”遂⑥烹之。谚云:欲加之罪,何患⑦无辞。

[注释]①豺:与狼相近的动物。②涧:小溪流。③措辞:选用词句,这里指理由、借口。④乃:于是。⑤安:怎么。⑥遂:于是。⑦患:担心。

(1)联系上下文,下面字词理解不正确的一项是 。

A.烹:杀后煮着吃

B.混浊:把水弄脏

C.老夫:指老人

(2)“去年某日,羊未出世,安能得罪大王?”这是一个 句。

(3)欲加之罪,何患无辞。(说说句子的意思)

(4)读完短文,你怎么看待文中的“豺”?

期中专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.

农家

半夜呼儿趁晓耕,羸①牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓②田中谷自生。

【注释】①羸(léi):瘦弱。②将谓:就以为。

(1)用自己的话说说下面句子的意思。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

(2)农民半夜把孩子叫醒是因为 C

A.农民不想让孩子养成睡懒觉的坏习惯。

B.大人起床,孩子也应该起来了,把孩子一个人放在家里不放心。

C.农民想要趁天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

D.要去田里看看稻禾的生长情况。

(3)这首诗表达了诗人怎样的感情?

(4)还有哪首诗表现了农民的辛劳?请你写出连续的两句。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌内容概括;积累拓展.

【答案】(1)一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然长成的。

(2)C;

(3)这首诗表达了诗人对农民的同情和对“时人”无知的批评。

(4)锄禾日当午,汗滴禾下土。

【分析】译文:

半夜里就喊起孩子们,趁著天刚破晓,赶紧去耕田,瘦弱的老牛有气无力,正拉著犁在田里艰难地走着。一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然就长成的。

【解答】 (1)本题考查句子的翻译。

时人 :指的是当时的人们。 农家苦 :指的是从事农业生产的农民所经历的艰辛和辛苦,包括长时间的劳作、繁重的体力劳动等。 将谓 :表示人们以为、认为的意思。 田中谷自生 :指的是人们错误地认为田里的谷物是自然生长的,不需要人工的干预和辛勤的劳动。故意思:当时的人们并不理解农民的辛苦,认为田里的谷物是自然生长的。

(2)本题考查诗句的理解。

结合“半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行”可知,半夜里就喊起孩子们,趁著天刚破晓,赶紧到田里去犁土,瘦弱的老牛有气无力,正拉著犁在田里艰难地走著,越走越慢,累得几乎拖不动犁具了。可知,农民半夜把孩子叫醒的原因是:趁著天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

故选:C。

(3)本题考查诗句的情感。

通过阅读可知,这首诗通过描绘农民半夜就叫孩子起床,趁着天刚破晓就去耕种的情景,以及老牛因劳累而显得有气无力,在田里艰难行走的画面,生动地展现了农民劳作的艰辛。诗中“时人不识农家苦,将谓田中谷自生”的表述,批评了那些不知道农民辛苦劳动的人,他们错误地认为田里的稻谷是自然生长的,而不理解这其中蕴含的人力和时间的投入。这种对比不仅揭示了农民生活的艰辛,也表达了对那些不理解农民辛苦的人的批评,体现了诗人对农民的深切同情和对社会不公的批判。

(4)本题考查诗句的积累。

积累两句表现了农民工的辛劳的诗句,如:乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

故答案为:

(1)一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然长成的。

(2)C;

(3)这首诗表达了诗人对农民的同情和对“时人”无知的批评。

(4)锄禾日当午,汗滴禾下土。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

2.阅读古诗《示儿》,回答问题。

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(1)写出下列词语的意思。

元: 通“原”,本来。

九州: 这里代指宋代的中国。

(2)结合写作背景,说说你对后两句诗的理解。

当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【考点】诗歌词句理解;其它类别诗歌.

【答案】(1)通“原”,本来;

这里代指宋代的中国;

(2)当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【分析】《示儿》参考译文:

原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

【解答】(1)考查诗歌词句理解。死去元知万事空,但悲不见九州同:本就知道死去之后就什么也没有了,唯独让人感到悲伤是没能见到国家统一。元:通“原”,本来。九州:这里代指宋代的中国。

(2)考查诗歌词句理解。《示儿》作于公元1210年(宁宗嘉定三年),为陆游的绝笔,既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁:当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!“王师北定中原日”,诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念。“家祭无忘告乃翁”,诗人无奈自己已经看不到祖国统一的那一天,只好把希望寄托于后代子孙。于是嘱咐儿子,在家祭时千万别忘记把“北定中原”的喜讯告诉你的父亲。表达了诗人坚定的信念和悲壮的心愿,充分体现了陆游爱国、报国之情。

故答案为:

(1)通“原”,本来;

这里代指宋代的中国;

(2)当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

3.阅读唐诗《蝉》,完成问题。

蝉

[唐]虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

(1)“非是藉秋风”中的“藉”读作 jiè ,意思是 凭借 。

(2)古人写诗往往明写事物,实则写人。“居高声自远”中的“声”,表面是写蝉鸣声,实际是写 人 ;整首诗看似在写蝉,其实是借蝉来表达作者 高洁的品行志趣 。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;汉字读音.

【答案】(1)jiè 凭借;

(2)人 高洁的品行志趣。

【分析】《蝉》参考译文:

蝉垂下像帽缨一样的触角吸吮着清澈甘甜的露水,连续不断地鸣叫声从稀疏的梧桐树枝间传出。蝉正是因为在高处它的声音才能传得远,并非是凭借秋风的力量。

【解答】(1)考查汉字读音、诗歌词句理解。非是藉秋风:并非是凭借秋风的力量。藉:凭借。藉:[jiè]①垫;衬。②安慰。③指言语、神情或文章含蓄而不显露。④同“{借}”。[jí]①践踏;凌辱。②另见“借”。故“非是藉秋风”的“藉”读音为“jiè”。

(2)考查诗歌词句理解、诗歌情感主旨。居高声自远,非是藉秋风:蝉正是因为在高处它的声音才能传得远,并非是凭借秋风的力量。蝉声远传,一般人往往以为是藉助于秋风的传送,诗人却别有会心,强调这是由于“居高”而自能致远。整首诗看似在写蝉,其实是诗人借蝉自喻,表现出诗人高洁清远的品行志趣,表现出一种雍容不迫的风度气韵。

故答案为:

(1)jiè 凭借;

(2)人 高洁的品行志趣。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

4.阅读课内古诗,完成练习。

题临安邸

山外 青山楼外楼 ,西湖 歌舞几时休 ?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

【资料袋】汴州,北宋都城,在今河南开封,历史记载其人口达到150余万,是当时世界上最繁华的大都会。后来,金兵攻破开封城,俘虏了徽、钦二帝。皇子赵构逃到江南,定都杭州,史称南宋。南宋朝廷不思收复中原失地,只求苟且偷安;达官显贵们腐败无能,一味纵情声色,寻欢作乐。

(1)把古诗补充完整。

(2)结合资料理解,“游人”指的是 那些苟且偷生的统治者 。

(3)结合资料思考:南宋朝廷为何“直把杭州作汴州”?这句诗表明了作者怎样的态度?

通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】(1)青山楼外楼 歌舞几时休;

(2)那些苟且偷生的统治者;

(3)通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【分析】《题临安邸》背景:北宋靖康元年(公元1126年),金人攻陷北宋首都汴梁,赵构逃到江南,在临安即位。当政者只求苟且偏安,大肆歌舞享乐。这首诗就是针对这种黑暗现实而作的。作者写在南宋皇都临安的一家旅舍墙壁上,是一首古代的“墙头诗”,疑原无题,此题为后人所加。

译文

青山无尽楼阁连绵望不见头,西湖上的歌舞几时才能停休?暖洋洋的香风吹得贵人如醉,简直是把杭州当成了那汴州。

【解答】(1)考查了对古诗词的背诵。《题临安邸》是宋代诗人林升创作的一首七绝。原文是:山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

(2)考查了对词语的理解。“游人”指的是那些苟且偷生的统治者。

(3)考查了对作者思想感情的理解。后两句以讽刺的语言并通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

故答案为:

(1)青山楼外楼 歌舞几时休;

(2)那些苟且偷生的统治者;

(3)通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【点评】做此题要注意体会诗词所表达的思想感情,要靠细细揣摩,慢慢体会。通过朗读、感悟,才能体会得到。

5.古诗对比阅读。

示儿

[宋]陆游

死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

过零丁洋

[宋]文天祥

惶恐滩头说惶恐。

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青 。

(1)请给下列诗句划分节奏。

死去原知万事空,但悲不见九州同。

(2)请在横线上把缺少的诗句填写完整。

(3)这两首诗描写的都是南宋战火纷飞的岁月,两位诗人用不同的方式来表达相同的愿望: 收复失地,统一祖国 ,在《示儿》一诗中 九州 、 中原 两个词都代指全国。

(4)这两首诗都表达了诗人强烈的 爱国 之情。表达这类情感的名言,我还知道这样一句: 天下兴亡 , 匹夫有责 。

【考点】其它类别诗歌;名言警句;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;诗歌朗读.

【答案】(1)死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)留取丹心照汗青;

(3)收复失地,统一祖国 九州 中原;

(4)爱国 天下兴亡 匹夫有责。

【分析】《示儿》是宋代诗人陆游创作的一首诗,是诗人的绝笔。此诗传达出诗人临终时复杂的思想情绪和忧国忧民的爱国情怀,表现了诗人一生的心愿,倾注了诗人满腔的悲慨,既有对抗金大业未就的无穷遗恨,也有对神圣事业必成的坚定信念。

《过零丁洋》是宋代大臣文天祥的诗作。此诗首联二句自叙生平遭际,思今忆昔,感慨万端;颔联二句从国家和个人两方面展开和深入加以铺叙国破家亡的现实;颈联二句追述今昔不同的处境和心情,昔日惶恐滩边忧国忧民,如今零丁洋上自叹伶仃;尾联二句以死明志,是作者对自身命运毫不犹豫的选择。

【解答】(1)考查了诗歌朗读。常见的划分朗读节奏的方法有:①按音节兼顾意义来划分;②连在一起的两个单音词,朗读时须读断;③句首语气词之后要停顿;④根据古代文化常识,正确划分节奏。这两句诗遵循了四/三式结构特点,在诵读的时候注意节奏的停顿。即划分的朗读节奏为:死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)考查了古诗文默写。学生平时在学习的过程中就要对诗歌内容加强记忆,尤其是文中的重要语句。答题时根据题目提供的信息写出答案,书写时注意字迹清楚,不要出现多字、少字、错别字的情况。

(3)考查了对诗歌词句的理解。在《示儿》一诗中,“九州”和“中原”两个词都代指全国,表达了诗人渴望国家统一的愿望。而文天祥在《过零丁洋》中,通过描述自己身世的惶恐和零丁洋的险恶,表达了对南宋朝廷的忠诚和为国家献身的决心,也表达了渴望统一祖国的愿望。因此,这两首诗都表达了诗人对国家的热爱和对祖国统一的渴望。

(4)考查了诗歌情感主旨、名言警句。《示儿》是宋代诗人陆游创作的一首诗,是诗人的绝笔。这首诗写出了诗人毕生的心事和无限的希望,表达了他渴望收复失地、统一祖国的强烈爱国热情。《过零丁洋》全诗表现了慷慨激昂的爱国热情和视死如归的高风亮节,以及舍生取义的人生观,表现了诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。根据积累可知,类似的爱国名言有:天下兴亡,匹夫有责。句子意思是天下大事的兴盛、灭亡,每一个老百姓都有义不容辞的责任。

故答案为:

(1)死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)留取丹心照汗青;

(3)收复失地,统一祖国 九州 中原;

(4)爱国 天下兴亡 匹夫有责。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

6.阅读短文,完成练习。

十一月四日风雨大作

[宋]陆游

僵卧①孤村②不自哀③,尚④思为⑤国戍轮台⑥。

夜阑⑦卧听风吹雨⑧,铁马⑨冰河⑩入梦来。

【注释】:①僵卧:直挺挺地躺着,这里形容自己穷居孤村,无所作为。 ②孤村:孤寂荒凉的村庄。 ③不自哀:不为自己而感到悲伤,不为自己哀伤。 ④尚:副词,还,仍然;表示事情的继续或残存状态。 ⑤为:介词,为,为了;表示动作行为的目的。 ⑥戍轮台:在新疆一带防守。 ⑦夜阑(lán):夜深。 ⑧风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。 ⑨铁马:披着铁甲的战马。⑩冰河:冰封的河流,指北方地区的河流。

(1)从诗的题目中,你能了解到哪些信息?

本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)结合注释和相关资料,说说下列诗句的意思。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)结合注释,想想这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌内容概括.

【答案】(1)本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【分析】本诗写于南宋光宗绍熙(1192)十一月四日,当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国之情丝毫未减,日夜思念报效祖国。诗人收复故土的强烈愿望,在现实中难以实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,诗人触景生情,由情生思,在梦里实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈愿望。

译文:

穷居孤村,躺卧不起,不为自己的处境而感到哀伤,心中还想着替国家戍守边疆。夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马跨过冰封的河流出征北方疆场。

【解答】(1)考查了诗歌标题的作用。从标题中我们往往可以得知时间、地点、人物、事件,情感基调等。从本诗标题“十一月四日风雨大作”可知本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)考查了诗歌翻译。结合注释和译文作答,“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”意思是夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)考查了情感主旨。仔细阅读本诗,从诗人年老体衰也不哀叹自己而是一心想着国家可知诗人有着强烈的爱国情怀。从诗人梦中出征北方可以感受到诗人渴望报效祖国,渴望收复故土。示例:表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

故答案为:

(1)本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【点评】注意理解诗句要大致清楚诗写的是什么,体会这首诗中所蕴含的作者的感情和想法是什么。

7.诗歌欣赏,按要求完成练习。

乞巧

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄, 牵牛织女渡河桥 。

家家乞巧望秋月 ,穿尽红丝几万条。

(1)补充诗句。

(2)我知道七夕是 七月初七 (时间),又被称为 乞巧 节。

(3)这首诗取材于我国古代 牛郎织女 的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻 夫妻别离 。

【考点】诗歌形象意境.

【答案】(1)牵牛织女渡河桥 家家乞巧望秋月;

(2)七月初七 乞巧;

(3)牛郎织女 夫妻别离。

【分析】《乞巧》:七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

译文:七夕佳节,人们纷纷抬头仰望浩瀚天空,就好像能看见牛郎织女渡过银河在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧,穿过的红线都有几万条了。

【解答】(1)考查学生对诗歌内容的掌握。学生结合对诗歌内容的理解填空即可。即:牵牛织女渡河桥;家家乞巧望秋月。

(2)考查学生的文学常识。我知道七夕是七月初七,又被称为乞巧节。

(3)考查学生对诗歌内容的掌握。这首诗取材于我国古代“牛郎织女”的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻夫妻别离。

故答案为:

(1)牵牛织女渡河桥 家家乞巧望秋月;

(2)七月初七 乞巧;

(3)牛郎织女 夫妻别离。

【点评】注意体会诗词所表达的思想感情,要靠细细揣摩,慢慢体会。通过朗读、感悟,才能体会得到。

8.

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指①即天涯。

落红②不是无情物,化作春泥更护花。

注①吟鞭东指:马鞭向东一挥。②落红:落花。花朵以红色者为尊贵,因此落花又称为落红。

(1)第一句诗中用“ 浩荡 ”表现“离愁”的广阔无边,用“ 白日斜 ”的特定情境烘托“离愁”。

(2)请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志?

这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞 , 不拘一格降人材 。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空, 但悲不见九州同 。 王师北定中原日 ,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼, 西湖歌舞几时休 ? 暖风熏得游人醉 ,直把杭州作汴州。”

【考点】其它类别诗歌.

【答案】(1)浩荡 白日斜;

(2)这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)我劝天公重抖擞 不拘一格降人材 但悲不见九州同 王师北定中原日 西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉。

【分析】译文:离别京都的愁思浩如水波向着日落西斜的远处延伸,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。从枝头上掉下来的落花不是无情之物,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。

【解答】(1)考查学生对诗句的理解。阅读诗句“浩荡离愁白日斜”可知,这句诗中用“浩荡”表现“离愁”的广阔无边,用“白日斜”的特定情境烘托“离愁”。

(2)考查学生对诗句的理解。“落红不是无情物,化作春泥更护花”的意思是从枝头上掉下来的落花不是无情之物,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)考查学生的课外古诗积累。课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人材。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”

故答案为:

(1)浩荡 白日斜;

(2)这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)我劝天公重抖擞 不拘一格降人材 但悲不见九州同 王师北定中原日 西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

9.阅读。

司马光好学

司马温公①幼时,患记问不若②人。群居讲习,众兄弟既③成诵,游息矣;独下帷④绝编,迨⑤能倍诵⑥乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃⑦终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵。或⑧在马上,或中夜⑨不寝时,咏⑩其文,思其义,所得多矣。”

注释:①司马温公:司马光死后被赠以温国公的称号,故称司马温公。②不若:比不上。③既:已经。④下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不看窗外事。这里借此指专心读书。⑤迨:到;等到。⑥倍诵:“倍”通“背”,背诵。⑦乃:于是,就。⑧或:有时。⑨中夜:半夜。⑩咏:吟咏。

(1)给下列加点的字选择正确的解释,填序号。

①患记问不若人 B

A.灾难

B.担忧

②温公尝言 A

A.曾经

B.试探

(2)翻译句子。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)司马温公的经验之谈是什么?(用原文回答)

书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解.

【答案】(1)①B;

②A;

(2)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【分析】《司马光好学》参考译文:

司马光幼年时,担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。大家在一起学习讨论,别的兄弟已经会背诵了,去玩耍休息了;(司马光却)独自苦读,像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦,一直到能够熟练地背诵为止,(由于)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。司马光曾经说:“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了!”

【解答】(1)考查字词解释。①患记问不若人:担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。患:担心,担忧。故选B。

②温公尝言:司马光曾经说。尝:曾经。故选A。

(2)考查句子翻译。其:指司马光。精诵:精读和背诵。乃:于是,就。故句子意思为:读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)考查内容理解。阅读文章可知,司马温公的经验之谈是“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了”,即“书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣”。

故答案为:

(1)①B;

②A;

(2)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

10.阅读文言小故事,回答问题。

湖州颜氏,夫妇出佣,留五岁女守家。溺门前池内。家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状。颜惊骇归家,见女伏地,奄奄气息,急救乃苏。

(1)解释下列加点的字。

入水负至岸 负: 背。

复狂奔至佣主家 复: 又。

(2)“溺门前池内”这句话的意思是 C

A.颜氏在门前池内溺水了。

B.家犬在门前池内溺水了。

C.五岁小女在门前池内溺水了。

(3)这则文言故事的主要内容是 C

A.颜氏出佣。

B.幼女溺水。

C.家犬救女。

【考点】字词解释.

【答案】(1)背。

又。

(2)C;

(3)C。

【分析】参考译文:

湖洲有一户姓颜的人家,夫妇俩都出去做佣工,留下五岁的女儿守家,结果掉进门前的池塘里。家里养着一条狗,跳入水中,背负着她上了岸,又狂奔到佣主家,大声吠叫,作出让他们走的样子。颜氏夫妇吃了一惊,赶紧跑回家,见女儿伏在地上,已经奄奄一息,急忙抢救,这才醒了过来。

【解答】(1)考查了文言文字词的解释。结合上下文理解词语的意思。

入水负至岸:跳入水中,背负着她上了岸。负:背。

复狂奔至佣主家:又狂奔到佣主家,大声吠叫。复:又。

(2)考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“溺门前池内”省略主语“五岁女”和介词“于”,“于”解释为在。重点词有溺:掉进,溺水;句子意思是:五岁小女在门前池内溺水了;

(3)考查了对整篇文章的理解、概括能力。首先需要理解整篇文章的大致内容,抓主要点,利用关键信息进行概括。理解句子“家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状”,句子意思是家犬发现小女孩溺水后,渡河去狂奔至佣主家,并呼叫,才引起颜氏注意,最终救了小女孩。所以故事的主要内容概括为:家犬救女。

故答案为:

(1)背。

又。

(2)C;

(3)C。

【点评】文言文阅读是高年级常见题型,要多读多练,总结答题技巧,做到厚积薄发。

11.阅读短文,完成练习。

读书须有疑

读书,始读,未知有疑;其次,则渐渐有疑;中则节节有疑。过了这一番,疑渐渐释,以至融会贯通,都无所疑,方始是学。读书无疑者须教有疑,有疑,却要无疑,到这里方是长进。

(1)下列选项,朗读节奏划分正确的一项是 B 。

A.以至/融会贯通,都无/所疑,方始/是学

B.以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学

(2)解释加点字。

①方始是学: 方才,刚刚。

②读书无疑者: 是……的人。

(3)陆九渊曾言:“为学患无疑,疑则有进。”结合短文,谈谈你对这句话的理解。

读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【考点】文言断句;句子翻译;字词解释.

【答案】(1)B;

(2)①方才,刚刚;

②是……的人;

(3)读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【分析】参考译文:

刚开始读书的时候,不觉得会有什么疑问;但慢慢地,就会产生一些疑问;读到一半时,每个小节都会产生疑问。再往下读,疑问就会慢慢得到解决,最后达到融会贯通的程度,所有的疑问都得到了解决,这才是学习。读书不会发问的人,要教给他发现问题的方法,学会了提问,就要想办法解决疑问,达到没有疑问的地步,到这里才是真正的进步。

【解答】(1)考查了文言文断句。

“以至融会贯通,都无所疑,方始是学”的意思是:最后达到融会贯通的程度,所有的疑问都得到了解决,这才是学习。根据句意划分停顿为:以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学。故选B。

(2)考查了字词解释。

①“方始是学”的意思是:这才是学习。“方”是方才,刚刚的意思。

②“读书无疑者”的意思是:读书不会发问的人。“者”是……的人的意思。考查字词解释。①“方始是学”的意思是:这才是学习。

(3)考查了句子理解和赏析。联系古文内容及生活实际可知,“为学患无疑,疑则有进”的意思是:读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

故答案为:

(1)B;

(2)①方才,刚刚;

②是……的人;

(3)读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【点评】语文高年级对文言文的考查频率较高,不管做文言文有关的哪些题型,都需要读者先了解古文的意思,再理解古文的情感,最后根据古文意思和情感做题。

12.文言文阅读。

田登作①郡,自讳②其名。触者必怒,吏卒多被鞭笞。于是举州皆谓“灯”为“火”。上元③放灯,许人入州治游观。吏人遂书榜揭于市曰:“本州依例放火三日。”

(陆游《老学庵笔记》)

【注释】①作:充任。②讳:避讳,畏忌人家直称名字。③上元:阴历正月十五。

(1)解释下面加点的字。

①触者必怒 触动,触怒。

②吏人遂书榜揭于市 书写。

(2)翻译下列句子。

于是举州皆谓“灯”为“火”。 于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)这则故事后来演化为一句俗语,这句俗语是 B

A.灯台不照自己,灯草不烧旁人。

B.只许州官放火,不许百姓点灯。

C.新官上任三把火。

【考点】字词解释;句子翻译;谚语、俗语及惯用语.

【答案】(1)①触动,触怒;

②书写;

(2)于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)B。

【分析】参考译文:

田登作郡守的时候,非常忌讳别人直接称呼他的名字,触犯了他这规矩的人必定(让他)大怒。官吏、兵卒大多(因此)遭受鞭打。于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。正值上元节放灯的日子,田登允许人们前来游览观赏,于是官吏就在发布于闹市的文书上写到:“本州按照惯例,放火三天。”

【解答】(1)考查字词解释。①触者必怒:触犯了他这规矩的人必定(让他)大怒。触:触动,触怒。

②吏人遂书榜揭于市:于是官吏就在发布于闹市的文书上。书:书写。

(2)考查句子翻译。举:全。皆:都。谓:叫做。故“于是举州皆谓‘灯’为‘火’”译为:于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)考查俗语。A.灯台不照自己,灯草不烧旁人:比喻人们容易看到别人的缺点,却看不见自身的缺点。

B.只许州官放火,不许百姓点灯:允许当官的放火胡作非为,不允许老百姓点灯照明,指有权有势的人自己可以胡作非为,老百姓却连正当活动也要受到限制。后以“只许州官放火,不许百姓点灯”形容统治者可以为所欲为、胡作非为,而人民的正当言行却受到种种限制。

C.新官上任三把火:比喻新上任的官总要先做几件有影响的事,以显示自己的才能和胆识。

结合文章内容,由“吏人遂书榜揭于市曰:‘本州依例放火三日。’”可知,俗语是“只许州官放火,不许百姓点灯”,故选B。

故答案为:

(1)①触动,触怒;

②书写;

(2)于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)B。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

13.阅读下面的文言文,结合“注释”完成问题。

夸父逐日

夸父①与日逐走②,入日③;渴,欲得饮④,饮于河、渭⑤;河、渭不足,北饮大泽⑥。未至⑦,道渴而死⑧。弃⑨其仗,化为邓林⑩。

【注释】①夸父:一个善跑的巨人。②逐走:追赶赛跑。③入日:追赶到太阳落下的地方。④欲得饮:很想能够喝水解渴。⑤河、渭:指黄河与渭水。⑥大泽:神话里的大湖。⑦未至:没有赶到。⑧道渴而死:半路上因口渴而死去。⑨弃:遗弃。⑩邓林:桃林。

(1)读着故事,我好像看到了这样的情景: 夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。 。

(2)读完故事,我想这样夸奖夸父:“ 你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人 。”

【考点】内容理解;拓展延伸.

【答案】(1)夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。

(2)你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人。

【分析】参考译文:

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。还没到大湖,在半路因口渴而死。而他丢弃的手杖,就化成桃林。

【解答】(1)考查内容理解和表达。结合文章的翻译,加以联想和想象用优美的语言加以描述即可。

(2)考查了对人物形象的概括。结合内容理解可知,本文写夸父追逐太阳最后在半路上渴死。由此可以看出夸父有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强。

故答案为:

(1)夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。

(2)你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

14.阅读下面的文章,回答问题。

君子之学必好问。问与学,相辅而行①者也。非学无以致②疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理③明④矣,而或不达于事⑤;识其大⑥矣,而或不知其细⑦。舍⑧问,其奚⑨决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①相辅而行:互相协助进行或互相配合使用。②致:求得。③理:道理。④明:明白,知晓。⑤不达于事:不能应用于实际。⑥大:大的方面。⑦细:细微之处。⑧舍:舍弃,放弃。⑨奚:怎么。

(1)解释下列加点的词语。

①非问无以广识 增加。

②其奚决焉 怎么。

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

好学而不勤问,非真能好学者也。

喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习。

(3)文中揭示主旨的句子是: 问与学,相辅而行者也 。

(4)根据文段的内容,用自己的话说说“问”在学习中的重要性。

问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【考点】句子翻译.

【答案】(1)增加 怎么;

(2)喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习;

(3)问与学,相辅而行者也;

(4)问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【分析】参考译文:

一个有见识的人,他做学问必然喜欢向别人提问请教。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,怎么能解决问题呢?

【解答】(1)考查文言实词的意义和用法。

①句意:不“问”就不能增加知识。广:增加;

②句意:怎么能解决问题呢?奚:怎么。

(2)考查文言文句子的翻译。

重点词语有:好,喜爱;而,连词,表示转折关系;句意为:喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习。

(3)考查内容理解和概括。根据文中的“君子学必好问”“问与学,相辅而行者也”等语句可知,选文论述了学与问两者的关系,启发我们学习要勤学好问。

(4)考查文章中心的理解。要想抓住文章的中心,可以抓住文章中的重要句子。文章中的观点:”君子学必好问“,然后证明:问与学相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。由此可见,问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。启示我们要勤学好问。

故答案为:

(1)增加 怎么;

(2)喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习;

(3)问与学,相辅而行者也;

(4)问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【点评】解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大概。要求集中心思,稳住神,快速浏览一遍。初步明确是“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说什么话”等,对全段的内容有个粗略的了解,读懂六七成即可。因为高考作为选拔性的考试,要一下子全读懂,一般的人是绝对做不到的。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句。在这一步阅读中,要根据题干要求,结合各选项的具体内容,一一落实、理解要求多答的字、词、句、段在文段的位置,引起回忆,运用课内所学过的知识(实词、虚词、句式、活用、倒装、特殊句式等),解决、完成较容易做的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是站在更高的层次去认知全文,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

15.文言文阅读:《豺烹羊》。

一日,豺①与羊同涧②饮水,豺欲烹其羊,自念无以措辞③,乃④强责之曰:“汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀!”羊对曰:“大王在上流,羊在下流,虽浊无碍。”豺复责曰:“汝去年某日,出言得罪于我,亦该杀!”羊曰:“大王误矣。去年某日,羊未出世,安⑤能得罪大王?”豺则变羞为怒,责之曰:“汝之父母得罪于我,亦汝之罪也。”遂⑥烹之。谚云:欲加之罪,何患⑦无辞。

[注释]①豺:与狼相近的动物。②涧:小溪流。③措辞:选用词句,这里指理由、借口。④乃:于是。⑤安:怎么。⑥遂:于是。⑦患:担心。

(1)联系上下文,下面字词理解不正确的一项是 C 。

A.烹:杀后煮着吃

B.混浊:把水弄脏

C.老夫:指老人

(2)“去年某日,羊未出世,安能得罪大王?”这是一个 反问 句。

(3)欲加之罪,何患无辞。(说说句子的意思)

想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)读完短文,你怎么看待文中的“豺”?

豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解;句式判断.

【答案】(1)C;

(2)反问;

(3)想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【分析】《豺烹羊》参考译文:

一天,豺狼与羊在同一条小河喝水,豺狼想煮了吃掉那只羊,自己心想没有(合适的)说辞(即理由),就强行责备那只羊说:“你把水弄混浊了,使老夫我不能喝了,该杀!”羊回答说:“大王在上流,我在下流,即使我弄混了水也不妨碍(您喝水)。”豺狼又责备他说:“你去年某日,说话得罪了我,也该杀!”羊说:“大王弄错了,去年某日,我还没出世,怎么会得罪大王呢?”豺狼变羞愧为愤怒,责备羊说:“你的父母得罪了我,也是你的罪。”于是就将那只羊煮了吃掉了。谚语说:想要加罪于人,不必担心找不到罪名。说的就是这种事情啊。

【解答】(1)考查字词解释。A、B正确。C.有误。汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀:你把水弄混浊了,使老夫我不能喝了,该杀!老夫:自称,指我。

(2)考查句式判断。去年某日,羊未出世,安能得罪大王:去年某日,我还没出世,怎么会得罪大王呢?此句是反问句,用疑问的语气表达肯定的意思,即:去年某日,我还没出世,不会得罪大王。

(3)考查句子翻译。欲:想要。患:忧愁,担心。辞:言辞,指借口。故“欲加之罪,何患无辞”译为:想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)考查内容理解。阅读短文可知,豺为了想把羊煮了吃掉,找了很多理由,最后如愿以偿。我认为豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

故答案为:

(1)C;

(2)反问;

(3)想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期中专项培优 古诗文阅读

1.

农家

半夜呼儿趁晓耕,羸①牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓②田中谷自生。

【注释】①羸(léi):瘦弱。②将谓:就以为。

(1)用自己的话说说下面句子的意思。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

(2)农民半夜把孩子叫醒是因为

A.农民不想让孩子养成睡懒觉的坏习惯。

B.大人起床,孩子也应该起来了,把孩子一个人放在家里不放心。

C.农民想要趁天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

D.要去田里看看稻禾的生长情况。

(3)这首诗表达了诗人怎样的感情?

(4)还有哪首诗表现了农民的辛劳?请你写出连续的两句。

2.阅读古诗《示儿》,回答问题。

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(1)写出下列词语的意思。

元:

九州:

(2)结合写作背景,说说你对后两句诗的理解。

3.阅读唐诗《蝉》,完成问题。

蝉

[唐]虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

(1)“非是藉秋风”中的“藉”读作 ,意思是 。

(2)古人写诗往往明写事物,实则写人。“居高声自远”中的“声”,表面是写蝉鸣声,实际是写 ;整首诗看似在写蝉,其实是借蝉来表达作者 。

4.阅读课内古诗,完成练习。

题临安邸

山外 ,西湖 ?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

【资料袋】汴州,北宋都城,在今河南开封,历史记载其人口达到150余万,是当时世界上最繁华的大都会。后来,金兵攻破开封城,俘虏了徽、钦二帝。皇子赵构逃到江南,定都杭州,史称南宋。南宋朝廷不思收复中原失地,只求苟且偷安;达官显贵们腐败无能,一味纵情声色,寻欢作乐。

(1)把古诗补充完整。

(2)结合资料理解,“游人”指的是 。

(3)结合资料思考:南宋朝廷为何“直把杭州作汴州”?这句诗表明了作者怎样的态度?

5.古诗对比阅读。

示儿

[宋]陆游

死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

过零丁洋

[宋]文天祥

惶恐滩头说惶恐。

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

。

(1)请给下列诗句划分节奏。

死去原知万事空,但悲不见九州同。

(2)请在横线上把缺少的诗句填写完整。

(3)这两首诗描写的都是南宋战火纷飞的岁月,两位诗人用不同的方式来表达相同的愿望: ,在《示儿》一诗中 、 两个词都代指全国。

(4)这两首诗都表达了诗人强烈的 之情。表达这类情感的名言,我还知道这样一句: , 。

6.阅读短文,完成练习。

十一月四日风雨大作

[宋]陆游

僵卧①孤村②不自哀③,尚④思为⑤国戍轮台⑥。

夜阑⑦卧听风吹雨⑧,铁马⑨冰河⑩入梦来。

【注释】:①僵卧:直挺挺地躺着,这里形容自己穷居孤村,无所作为。 ②孤村:孤寂荒凉的村庄。 ③不自哀:不为自己而感到悲伤,不为自己哀伤。 ④尚:副词,还,仍然;表示事情的继续或残存状态。 ⑤为:介词,为,为了;表示动作行为的目的。 ⑥戍轮台:在新疆一带防守。 ⑦夜阑(lán):夜深。 ⑧风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。 ⑨铁马:披着铁甲的战马。⑩冰河:冰封的河流,指北方地区的河流。

(1)从诗的题目中,你能了解到哪些信息?

(2)结合注释和相关资料,说说下列诗句的意思。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

(3)结合注释,想想这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

7.诗歌欣赏,按要求完成练习。

乞巧

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄, 。

,穿尽红丝几万条。

(1)补充诗句。

(2)我知道七夕是 (时间),又被称为 节。

(3)这首诗取材于我国古代 的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻 。

8.

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指①即天涯。

落红②不是无情物,化作春泥更护花。

注①吟鞭东指:马鞭向东一挥。②落红:落花。花朵以红色者为尊贵,因此落花又称为落红。

(1)第一句诗中用“ ”表现“离愁”的广阔无边,用“ ”的特定情境烘托“离愁”。

(2)请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志?

(3)课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 , 。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空, 。 ,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼, ? ,直把杭州作汴州。”

9.阅读。

司马光好学

司马温公①幼时,患记问不若②人。群居讲习,众兄弟既③成诵,游息矣;独下帷④绝编,迨⑤能倍诵⑥乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃⑦终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵。或⑧在马上,或中夜⑨不寝时,咏⑩其文,思其义,所得多矣。”

注释:①司马温公:司马光死后被赠以温国公的称号,故称司马温公。②不若:比不上。③既:已经。④下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不看窗外事。这里借此指专心读书。⑤迨:到;等到。⑥倍诵:“倍”通“背”,背诵。⑦乃:于是,就。⑧或:有时。⑨中夜:半夜。⑩咏:吟咏。

(1)给下列加点的字选择正确的解释,填序号。

①患记问不若人

A.灾难

B.担忧

②温公尝言

A.曾经

B.试探

(2)翻译句子。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

(3)司马温公的经验之谈是什么?(用原文回答)

10.阅读文言小故事,回答问题。

湖州颜氏,夫妇出佣,留五岁女守家。溺门前池内。家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状。颜惊骇归家,见女伏地,奄奄气息,急救乃苏。

(1)解释下列加点的字。

入水负至岸 负:

复狂奔至佣主家 复:

(2)“溺门前池内”这句话的意思是

A.颜氏在门前池内溺水了。

B.家犬在门前池内溺水了。

C.五岁小女在门前池内溺水了。

(3)这则文言故事的主要内容是

A.颜氏出佣。

B.幼女溺水。

C.家犬救女。

11.阅读短文,完成练习。

读书须有疑

读书,始读,未知有疑;其次,则渐渐有疑;中则节节有疑。过了这一番,疑渐渐释,以至融会贯通,都无所疑,方始是学。读书无疑者须教有疑,有疑,却要无疑,到这里方是长进。

(1)下列选项,朗读节奏划分正确的一项是 。

A.以至/融会贯通,都无/所疑,方始/是学

B.以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学

(2)解释加点字。

①方始是学:

②读书无疑者:

(3)陆九渊曾言:“为学患无疑,疑则有进。”结合短文,谈谈你对这句话的理解。

12.文言文阅读。

田登作①郡,自讳②其名。触者必怒,吏卒多被鞭笞。于是举州皆谓“灯”为“火”。上元③放灯,许人入州治游观。吏人遂书榜揭于市曰:“本州依例放火三日。”

(陆游《老学庵笔记》)

【注释】①作:充任。②讳:避讳,畏忌人家直称名字。③上元:阴历正月十五。

(1)解释下面加点的字。

①触者必怒

②吏人遂书榜揭于市

(2)翻译下列句子。

于是举州皆谓“灯”为“火”。

(3)这则故事后来演化为一句俗语,这句俗语是

A.灯台不照自己,灯草不烧旁人。

B.只许州官放火,不许百姓点灯。

C.新官上任三把火。

13.阅读下面的文言文,结合“注释”完成问题。

夸父逐日

夸父①与日逐走②,入日③;渴,欲得饮④,饮于河、渭⑤;河、渭不足,北饮大泽⑥。未至⑦,道渴而死⑧。弃⑨其仗,化为邓林⑩。

【注释】①夸父:一个善跑的巨人。②逐走:追赶赛跑。③入日:追赶到太阳落下的地方。④欲得饮:很想能够喝水解渴。⑤河、渭:指黄河与渭水。⑥大泽:神话里的大湖。⑦未至:没有赶到。⑧道渴而死:半路上因口渴而死去。⑨弃:遗弃。⑩邓林:桃林。

(1)读着故事,我好像看到了这样的情景: 。

(2)读完故事,我想这样夸奖夸父:“ 。”

14.阅读下面的文章,回答问题。

君子之学必好问。问与学,相辅而行①者也。非学无以致②疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理③明④矣,而或不达于事⑤;识其大⑥矣,而或不知其细⑦。舍⑧问,其奚⑨决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①相辅而行:互相协助进行或互相配合使用。②致:求得。③理:道理。④明:明白,知晓。⑤不达于事:不能应用于实际。⑥大:大的方面。⑦细:细微之处。⑧舍:舍弃,放弃。⑨奚:怎么。

(1)解释下列加点的词语。

①非问无以广识

②其奚决焉

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

好学而不勤问,非真能好学者也。

(3)文中揭示主旨的句子是: 。

(4)根据文段的内容,用自己的话说说“问”在学习中的重要性。

15.文言文阅读:《豺烹羊》。

一日,豺①与羊同涧②饮水,豺欲烹其羊,自念无以措辞③,乃④强责之曰:“汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀!”羊对曰:“大王在上流,羊在下流,虽浊无碍。”豺复责曰:“汝去年某日,出言得罪于我,亦该杀!”羊曰:“大王误矣。去年某日,羊未出世,安⑤能得罪大王?”豺则变羞为怒,责之曰:“汝之父母得罪于我,亦汝之罪也。”遂⑥烹之。谚云:欲加之罪,何患⑦无辞。

[注释]①豺:与狼相近的动物。②涧:小溪流。③措辞:选用词句,这里指理由、借口。④乃:于是。⑤安:怎么。⑥遂:于是。⑦患:担心。

(1)联系上下文,下面字词理解不正确的一项是 。

A.烹:杀后煮着吃

B.混浊:把水弄脏

C.老夫:指老人

(2)“去年某日,羊未出世,安能得罪大王?”这是一个 句。

(3)欲加之罪,何患无辞。(说说句子的意思)

(4)读完短文,你怎么看待文中的“豺”?

期中专项培优 古诗文阅读

参考答案与试题解析

1.

农家

半夜呼儿趁晓耕,羸①牛无力渐艰行。

时人不识农家苦,将谓②田中谷自生。

【注释】①羸(léi):瘦弱。②将谓:就以为。

(1)用自己的话说说下面句子的意思。

时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

(2)农民半夜把孩子叫醒是因为 C

A.农民不想让孩子养成睡懒觉的坏习惯。

B.大人起床,孩子也应该起来了,把孩子一个人放在家里不放心。

C.农民想要趁天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

D.要去田里看看稻禾的生长情况。

(3)这首诗表达了诗人怎样的感情?

(4)还有哪首诗表现了农民的辛劳?请你写出连续的两句。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌内容概括;积累拓展.

【答案】(1)一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然长成的。

(2)C;

(3)这首诗表达了诗人对农民的同情和对“时人”无知的批评。

(4)锄禾日当午,汗滴禾下土。

【分析】译文:

半夜里就喊起孩子们,趁著天刚破晓,赶紧去耕田,瘦弱的老牛有气无力,正拉著犁在田里艰难地走着。一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然就长成的。

【解答】 (1)本题考查句子的翻译。

时人 :指的是当时的人们。 农家苦 :指的是从事农业生产的农民所经历的艰辛和辛苦,包括长时间的劳作、繁重的体力劳动等。 将谓 :表示人们以为、认为的意思。 田中谷自生 :指的是人们错误地认为田里的谷物是自然生长的,不需要人工的干预和辛勤的劳动。故意思:当时的人们并不理解农民的辛苦,认为田里的谷物是自然生长的。

(2)本题考查诗句的理解。

结合“半夜呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行”可知,半夜里就喊起孩子们,趁著天刚破晓,赶紧到田里去犁土,瘦弱的老牛有气无力,正拉著犁在田里艰难地走著,越走越慢,累得几乎拖不动犁具了。可知,农民半夜把孩子叫醒的原因是:趁著天刚破晓,赶紧到田里去犁土。

故选:C。

(3)本题考查诗句的情感。

通过阅读可知,这首诗通过描绘农民半夜就叫孩子起床,趁着天刚破晓就去耕种的情景,以及老牛因劳累而显得有气无力,在田里艰难行走的画面,生动地展现了农民劳作的艰辛。诗中“时人不识农家苦,将谓田中谷自生”的表述,批评了那些不知道农民辛苦劳动的人,他们错误地认为田里的稻谷是自然生长的,而不理解这其中蕴含的人力和时间的投入。这种对比不仅揭示了农民生活的艰辛,也表达了对那些不理解农民辛苦的人的批评,体现了诗人对农民的深切同情和对社会不公的批判。

(4)本题考查诗句的积累。

积累两句表现了农民工的辛劳的诗句,如:乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

故答案为:

(1)一般人不知道种田人的辛苦,就以为田里的稻禾是自然而然长成的。

(2)C;

(3)这首诗表达了诗人对农民的同情和对“时人”无知的批评。

(4)锄禾日当午,汗滴禾下土。

【点评】俗话说“背会唐诗三百首,不会写诗也会吟”,平时的学习中要注意古诗的积累与背诵,提高我们的语文素养。

2.阅读古诗《示儿》,回答问题。

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

(1)写出下列词语的意思。

元: 通“原”,本来。

九州: 这里代指宋代的中国。

(2)结合写作背景,说说你对后两句诗的理解。

当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【考点】诗歌词句理解;其它类别诗歌.

【答案】(1)通“原”,本来;

这里代指宋代的中国;

(2)当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【分析】《示儿》参考译文:

原本知道死去之后就什么也没有了,只是感到悲伤,没能见到国家统一。当大宋军队收复了中原失地的那一天时,你们举行家祭时不要忘了告诉我!

【解答】(1)考查诗歌词句理解。死去元知万事空,但悲不见九州同:本就知道死去之后就什么也没有了,唯独让人感到悲伤是没能见到国家统一。元:通“原”,本来。九州:这里代指宋代的中国。

(2)考查诗歌词句理解。《示儿》作于公元1210年(宁宗嘉定三年),为陆游的绝笔,既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁:当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!“王师北定中原日”,诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念。“家祭无忘告乃翁”,诗人无奈自己已经看不到祖国统一的那一天,只好把希望寄托于后代子孙。于是嘱咐儿子,在家祭时千万别忘记把“北定中原”的喜讯告诉你的父亲。表达了诗人坚定的信念和悲壮的心愿,充分体现了陆游爱国、报国之情。

故答案为:

(1)通“原”,本来;

这里代指宋代的中国;

(2)当大宋军队收复了中原失地的那一天,你们举行家祭时不要忘了告诉我!后两句诗诗人以热切期望的语气表达了渴望收复失地的信念,充分体现了年迈衰老的陆游爱国、报国之情。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

3.阅读唐诗《蝉》,完成问题。

蝉

[唐]虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

(1)“非是藉秋风”中的“藉”读作 jiè ,意思是 凭借 。

(2)古人写诗往往明写事物,实则写人。“居高声自远”中的“声”,表面是写蝉鸣声,实际是写 人 ;整首诗看似在写蝉,其实是借蝉来表达作者 高洁的品行志趣 。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;汉字读音.

【答案】(1)jiè 凭借;

(2)人 高洁的品行志趣。

【分析】《蝉》参考译文:

蝉垂下像帽缨一样的触角吸吮着清澈甘甜的露水,连续不断地鸣叫声从稀疏的梧桐树枝间传出。蝉正是因为在高处它的声音才能传得远,并非是凭借秋风的力量。

【解答】(1)考查汉字读音、诗歌词句理解。非是藉秋风:并非是凭借秋风的力量。藉:凭借。藉:[jiè]①垫;衬。②安慰。③指言语、神情或文章含蓄而不显露。④同“{借}”。[jí]①践踏;凌辱。②另见“借”。故“非是藉秋风”的“藉”读音为“jiè”。

(2)考查诗歌词句理解、诗歌情感主旨。居高声自远,非是藉秋风:蝉正是因为在高处它的声音才能传得远,并非是凭借秋风的力量。蝉声远传,一般人往往以为是藉助于秋风的传送,诗人却别有会心,强调这是由于“居高”而自能致远。整首诗看似在写蝉,其实是诗人借蝉自喻,表现出诗人高洁清远的品行志趣,表现出一种雍容不迫的风度气韵。

故答案为:

(1)jiè 凭借;

(2)人 高洁的品行志趣。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

4.阅读课内古诗,完成练习。

题临安邸

山外 青山楼外楼 ,西湖 歌舞几时休 ?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

【资料袋】汴州,北宋都城,在今河南开封,历史记载其人口达到150余万,是当时世界上最繁华的大都会。后来,金兵攻破开封城,俘虏了徽、钦二帝。皇子赵构逃到江南,定都杭州,史称南宋。南宋朝廷不思收复中原失地,只求苟且偷安;达官显贵们腐败无能,一味纵情声色,寻欢作乐。

(1)把古诗补充完整。

(2)结合资料理解,“游人”指的是 那些苟且偷生的统治者 。

(3)结合资料思考:南宋朝廷为何“直把杭州作汴州”?这句诗表明了作者怎样的态度?

通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【考点】古诗词;诗歌词句理解;诗歌内容概括.

【答案】(1)青山楼外楼 歌舞几时休;

(2)那些苟且偷生的统治者;

(3)通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【分析】《题临安邸》背景:北宋靖康元年(公元1126年),金人攻陷北宋首都汴梁,赵构逃到江南,在临安即位。当政者只求苟且偏安,大肆歌舞享乐。这首诗就是针对这种黑暗现实而作的。作者写在南宋皇都临安的一家旅舍墙壁上,是一首古代的“墙头诗”,疑原无题,此题为后人所加。

译文

青山无尽楼阁连绵望不见头,西湖上的歌舞几时才能停休?暖洋洋的香风吹得贵人如醉,简直是把杭州当成了那汴州。

【解答】(1)考查了对古诗词的背诵。《题临安邸》是宋代诗人林升创作的一首七绝。原文是:山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

(2)考查了对词语的理解。“游人”指的是那些苟且偷生的统治者。

(3)考查了对作者思想感情的理解。后两句以讽刺的语言并通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

故答案为:

(1)青山楼外楼 歌舞几时休;

(2)那些苟且偷生的统治者;

(3)通过“杭州”与“汴州”的对照,写出当政者纵情声色,不思进取,只求醉生梦死的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

【点评】做此题要注意体会诗词所表达的思想感情,要靠细细揣摩,慢慢体会。通过朗读、感悟,才能体会得到。

5.古诗对比阅读。

示儿

[宋]陆游

死去原知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

过零丁洋

[宋]文天祥

惶恐滩头说惶恐。

零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青 。

(1)请给下列诗句划分节奏。

死去原知万事空,但悲不见九州同。

(2)请在横线上把缺少的诗句填写完整。

(3)这两首诗描写的都是南宋战火纷飞的岁月,两位诗人用不同的方式来表达相同的愿望: 收复失地,统一祖国 ,在《示儿》一诗中 九州 、 中原 两个词都代指全国。

(4)这两首诗都表达了诗人强烈的 爱国 之情。表达这类情感的名言,我还知道这样一句: 天下兴亡 , 匹夫有责 。

【考点】其它类别诗歌;名言警句;诗歌词句理解;诗歌情感主旨;诗歌朗读.

【答案】(1)死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)留取丹心照汗青;

(3)收复失地,统一祖国 九州 中原;

(4)爱国 天下兴亡 匹夫有责。

【分析】《示儿》是宋代诗人陆游创作的一首诗,是诗人的绝笔。此诗传达出诗人临终时复杂的思想情绪和忧国忧民的爱国情怀,表现了诗人一生的心愿,倾注了诗人满腔的悲慨,既有对抗金大业未就的无穷遗恨,也有对神圣事业必成的坚定信念。

《过零丁洋》是宋代大臣文天祥的诗作。此诗首联二句自叙生平遭际,思今忆昔,感慨万端;颔联二句从国家和个人两方面展开和深入加以铺叙国破家亡的现实;颈联二句追述今昔不同的处境和心情,昔日惶恐滩边忧国忧民,如今零丁洋上自叹伶仃;尾联二句以死明志,是作者对自身命运毫不犹豫的选择。

【解答】(1)考查了诗歌朗读。常见的划分朗读节奏的方法有:①按音节兼顾意义来划分;②连在一起的两个单音词,朗读时须读断;③句首语气词之后要停顿;④根据古代文化常识,正确划分节奏。这两句诗遵循了四/三式结构特点,在诵读的时候注意节奏的停顿。即划分的朗读节奏为:死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)考查了古诗文默写。学生平时在学习的过程中就要对诗歌内容加强记忆,尤其是文中的重要语句。答题时根据题目提供的信息写出答案,书写时注意字迹清楚,不要出现多字、少字、错别字的情况。

(3)考查了对诗歌词句的理解。在《示儿》一诗中,“九州”和“中原”两个词都代指全国,表达了诗人渴望国家统一的愿望。而文天祥在《过零丁洋》中,通过描述自己身世的惶恐和零丁洋的险恶,表达了对南宋朝廷的忠诚和为国家献身的决心,也表达了渴望统一祖国的愿望。因此,这两首诗都表达了诗人对国家的热爱和对祖国统一的渴望。

(4)考查了诗歌情感主旨、名言警句。《示儿》是宋代诗人陆游创作的一首诗,是诗人的绝笔。这首诗写出了诗人毕生的心事和无限的希望,表达了他渴望收复失地、统一祖国的强烈爱国热情。《过零丁洋》全诗表现了慷慨激昂的爱国热情和视死如归的高风亮节,以及舍生取义的人生观,表现了诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。根据积累可知,类似的爱国名言有:天下兴亡,匹夫有责。句子意思是天下大事的兴盛、灭亡,每一个老百姓都有义不容辞的责任。

故答案为:

(1)死去原知/万事空,但悲不见/九州同。

(2)留取丹心照汗青;

(3)收复失地,统一祖国 九州 中原;

(4)爱国 天下兴亡 匹夫有责。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

6.阅读短文,完成练习。

十一月四日风雨大作

[宋]陆游

僵卧①孤村②不自哀③,尚④思为⑤国戍轮台⑥。

夜阑⑦卧听风吹雨⑧,铁马⑨冰河⑩入梦来。

【注释】:①僵卧:直挺挺地躺着,这里形容自己穷居孤村,无所作为。 ②孤村:孤寂荒凉的村庄。 ③不自哀:不为自己而感到悲伤,不为自己哀伤。 ④尚:副词,还,仍然;表示事情的继续或残存状态。 ⑤为:介词,为,为了;表示动作行为的目的。 ⑥戍轮台:在新疆一带防守。 ⑦夜阑(lán):夜深。 ⑧风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。 ⑨铁马:披着铁甲的战马。⑩冰河:冰封的河流,指北方地区的河流。

(1)从诗的题目中,你能了解到哪些信息?

本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)结合注释和相关资料,说说下列诗句的意思。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)结合注释,想想这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【考点】写景咏物;诗歌翻译;诗歌情感主旨;诗歌内容概括.

【答案】(1)本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【分析】本诗写于南宋光宗绍熙(1192)十一月四日,当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国之情丝毫未减,日夜思念报效祖国。诗人收复故土的强烈愿望,在现实中难以实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,诗人触景生情,由情生思,在梦里实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈愿望。

译文:

穷居孤村,躺卧不起,不为自己的处境而感到哀伤,心中还想着替国家戍守边疆。夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马跨过冰封的河流出征北方疆场。

【解答】(1)考查了诗歌标题的作用。从标题中我们往往可以得知时间、地点、人物、事件,情感基调等。从本诗标题“十一月四日风雨大作”可知本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)考查了诗歌翻译。结合注释和译文作答,“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”意思是夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)考查了情感主旨。仔细阅读本诗,从诗人年老体衰也不哀叹自己而是一心想着国家可知诗人有着强烈的爱国情怀。从诗人梦中出征北方可以感受到诗人渴望报效祖国,渴望收复故土。示例:表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

故答案为:

(1)本诗是诗人在11月4日写的,当时风雨交加。

(2)夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着盔甲的战马,跨过冰封的河流,出征北方疆场。

(3)表达了诗人渴望收复故土,报效祖国的强烈爱国之情。

【点评】注意理解诗句要大致清楚诗写的是什么,体会这首诗中所蕴含的作者的感情和想法是什么。

7.诗歌欣赏,按要求完成练习。

乞巧

【唐】林杰

七夕今宵看碧霄, 牵牛织女渡河桥 。

家家乞巧望秋月 ,穿尽红丝几万条。

(1)补充诗句。

(2)我知道七夕是 七月初七 (时间),又被称为 乞巧 节。

(3)这首诗取材于我国古代 牛郎织女 的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻 夫妻别离 。

【考点】诗歌形象意境.

【答案】(1)牵牛织女渡河桥 家家乞巧望秋月;

(2)七月初七 乞巧;

(3)牛郎织女 夫妻别离。

【分析】《乞巧》:七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

译文:七夕佳节,人们纷纷抬头仰望浩瀚天空,就好像能看见牛郎织女渡过银河在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧,穿过的红线都有几万条了。

【解答】(1)考查学生对诗歌内容的掌握。学生结合对诗歌内容的理解填空即可。即:牵牛织女渡河桥;家家乞巧望秋月。

(2)考查学生的文学常识。我知道七夕是七月初七,又被称为乞巧节。

(3)考查学生对诗歌内容的掌握。这首诗取材于我国古代“牛郎织女”的民间传说。在现实的生活中,人们常用这一故事比喻夫妻别离。

故答案为:

(1)牵牛织女渡河桥 家家乞巧望秋月;

(2)七月初七 乞巧;

(3)牛郎织女 夫妻别离。

【点评】注意体会诗词所表达的思想感情,要靠细细揣摩,慢慢体会。通过朗读、感悟,才能体会得到。

8.

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指①即天涯。

落红②不是无情物,化作春泥更护花。

注①吟鞭东指:马鞭向东一挥。②落红:落花。花朵以红色者为尊贵,因此落花又称为落红。

(1)第一句诗中用“ 浩荡 ”表现“离愁”的广阔无边,用“ 白日斜 ”的特定情境烘托“离愁”。

(2)请你谈谈名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”用形象的比喻表明了作者怎样的心志?

这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞 , 不拘一格降人材 。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空, 但悲不见九州同 。 王师北定中原日 ,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼, 西湖歌舞几时休 ? 暖风熏得游人醉 ,直把杭州作汴州。”

【考点】其它类别诗歌.

【答案】(1)浩荡 白日斜;

(2)这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)我劝天公重抖擞 不拘一格降人材 但悲不见九州同 王师北定中原日 西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉。

【分析】译文:离别京都的愁思浩如水波向着日落西斜的远处延伸,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。从枝头上掉下来的落花不是无情之物,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。

【解答】(1)考查学生对诗句的理解。阅读诗句“浩荡离愁白日斜”可知,这句诗中用“浩荡”表现“离愁”的广阔无边,用“白日斜”的特定情境烘托“离愁”。

(2)考查学生对诗句的理解。“落红不是无情物,化作春泥更护花”的意思是从枝头上掉下来的落花不是无情之物,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长。这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)考查学生的课外古诗积累。课本中的《己亥杂诗》抒发了强烈的爱国热情:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人材。”同样表达爱国情感的著名诗句还有陆游的“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”林升的“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”

故答案为:

(1)浩荡 白日斜;

(2)这两句诗以“落红”和“春泥”为喻,表达了作者虽辞官离京,仍然关心国家前途和命运的心志。

(3)我劝天公重抖擞 不拘一格降人材 但悲不见九州同 王师北定中原日 西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉。

【点评】学习诗歌时要求能基本能理解诗歌大意,通过反复自读,体会诗人主要表达的情感。并且把自己的理解,感受表达出来。

9.阅读。

司马光好学

司马温公①幼时,患记问不若②人。群居讲习,众兄弟既③成诵,游息矣;独下帷④绝编,迨⑤能倍诵⑥乃止。用力多者收功远,其所精诵,乃⑦终身不忘也。温公尝言:“书不可不成诵。或⑧在马上,或中夜⑨不寝时,咏⑩其文,思其义,所得多矣。”

注释:①司马温公:司马光死后被赠以温国公的称号,故称司马温公。②不若:比不上。③既:已经。④下帷:原指汉代董仲舒下帷讲学,三年不看窗外事。这里借此指专心读书。⑤迨:到;等到。⑥倍诵:“倍”通“背”,背诵。⑦乃:于是,就。⑧或:有时。⑨中夜:半夜。⑩咏:吟咏。

(1)给下列加点的字选择正确的解释,填序号。

①患记问不若人 B

A.灾难

B.担忧

②温公尝言 A

A.曾经

B.试探

(2)翻译句子。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)司马温公的经验之谈是什么?(用原文回答)

书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解.

【答案】(1)①B;

②A;

(2)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【分析】《司马光好学》参考译文:

司马光幼年时,担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。大家在一起学习讨论,别的兄弟已经会背诵了,去玩耍休息了;(司马光却)独自苦读,像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦,一直到能够熟练地背诵为止,(由于)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。司马光曾经说:“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了!”

【解答】(1)考查字词解释。①患记问不若人:担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。患:担心,担忧。故选B。

②温公尝言:司马光曾经说。尝:曾经。故选A。

(2)考查句子翻译。其:指司马光。精诵:精读和背诵。乃:于是,就。故句子意思为:读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)考查内容理解。阅读文章可知,司马温公的经验之谈是“读书不能不背诵,在骑马走路的时候,在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了”,即“书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣”。

故答案为:

(1)①B;

②A;

(2)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

(3)书不可不成诵。或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

10.阅读文言小故事,回答问题。

湖州颜氏,夫妇出佣,留五岁女守家。溺门前池内。家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状。颜惊骇归家,见女伏地,奄奄气息,急救乃苏。

(1)解释下列加点的字。

入水负至岸 负: 背。

复狂奔至佣主家 复: 又。

(2)“溺门前池内”这句话的意思是 C

A.颜氏在门前池内溺水了。

B.家犬在门前池内溺水了。

C.五岁小女在门前池内溺水了。

(3)这则文言故事的主要内容是 C

A.颜氏出佣。

B.幼女溺水。

C.家犬救女。

【考点】字词解释.

【答案】(1)背。

又。

(2)C;

(3)C。

【分析】参考译文:

湖洲有一户姓颜的人家,夫妇俩都出去做佣工,留下五岁的女儿守家,结果掉进门前的池塘里。家里养着一条狗,跳入水中,背负着她上了岸,又狂奔到佣主家,大声吠叫,作出让他们走的样子。颜氏夫妇吃了一惊,赶紧跑回家,见女儿伏在地上,已经奄奄一息,急忙抢救,这才醒了过来。

【解答】(1)考查了文言文字词的解释。结合上下文理解词语的意思。

入水负至岸:跳入水中,背负着她上了岸。负:背。

复狂奔至佣主家:又狂奔到佣主家,大声吠叫。复:又。

(2)考查翻译语句。解答时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达句顺。“溺门前池内”省略主语“五岁女”和介词“于”,“于”解释为在。重点词有溺:掉进,溺水;句子意思是:五岁小女在门前池内溺水了;

(3)考查了对整篇文章的理解、概括能力。首先需要理解整篇文章的大致内容,抓主要点,利用关键信息进行概括。理解句子“家有畜犬,入水负至岸,复狂奔至佣主家,作呼导状”,句子意思是家犬发现小女孩溺水后,渡河去狂奔至佣主家,并呼叫,才引起颜氏注意,最终救了小女孩。所以故事的主要内容概括为:家犬救女。

故答案为:

(1)背。

又。

(2)C;

(3)C。

【点评】文言文阅读是高年级常见题型,要多读多练,总结答题技巧,做到厚积薄发。

11.阅读短文,完成练习。

读书须有疑

读书,始读,未知有疑;其次,则渐渐有疑;中则节节有疑。过了这一番,疑渐渐释,以至融会贯通,都无所疑,方始是学。读书无疑者须教有疑,有疑,却要无疑,到这里方是长进。

(1)下列选项,朗读节奏划分正确的一项是 B 。

A.以至/融会贯通,都无/所疑,方始/是学

B.以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学

(2)解释加点字。

①方始是学: 方才,刚刚。

②读书无疑者: 是……的人。

(3)陆九渊曾言:“为学患无疑,疑则有进。”结合短文,谈谈你对这句话的理解。

读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【考点】文言断句;句子翻译;字词解释.

【答案】(1)B;

(2)①方才,刚刚;

②是……的人;

(3)读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【分析】参考译文:

刚开始读书的时候,不觉得会有什么疑问;但慢慢地,就会产生一些疑问;读到一半时,每个小节都会产生疑问。再往下读,疑问就会慢慢得到解决,最后达到融会贯通的程度,所有的疑问都得到了解决,这才是学习。读书不会发问的人,要教给他发现问题的方法,学会了提问,就要想办法解决疑问,达到没有疑问的地步,到这里才是真正的进步。

【解答】(1)考查了文言文断句。

“以至融会贯通,都无所疑,方始是学”的意思是:最后达到融会贯通的程度,所有的疑问都得到了解决,这才是学习。根据句意划分停顿为:以至/融会贯通,都/无所疑,方始/是学。故选B。

(2)考查了字词解释。

①“方始是学”的意思是:这才是学习。“方”是方才,刚刚的意思。

②“读书无疑者”的意思是:读书不会发问的人。“者”是……的人的意思。考查字词解释。①“方始是学”的意思是:这才是学习。

(3)考查了句子理解和赏析。联系古文内容及生活实际可知,“为学患无疑,疑则有进”的意思是:读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

故答案为:

(1)B;

(2)①方才,刚刚;

②是……的人;

(3)读书做学问最怕没有疑问,有了疑问并慢慢解决疑问才会有真进步。

【点评】语文高年级对文言文的考查频率较高,不管做文言文有关的哪些题型,都需要读者先了解古文的意思,再理解古文的情感,最后根据古文意思和情感做题。

12.文言文阅读。

田登作①郡,自讳②其名。触者必怒,吏卒多被鞭笞。于是举州皆谓“灯”为“火”。上元③放灯,许人入州治游观。吏人遂书榜揭于市曰:“本州依例放火三日。”

(陆游《老学庵笔记》)

【注释】①作:充任。②讳:避讳,畏忌人家直称名字。③上元:阴历正月十五。

(1)解释下面加点的字。

①触者必怒 触动,触怒。

②吏人遂书榜揭于市 书写。

(2)翻译下列句子。

于是举州皆谓“灯”为“火”。 于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)这则故事后来演化为一句俗语,这句俗语是 B

A.灯台不照自己,灯草不烧旁人。

B.只许州官放火,不许百姓点灯。

C.新官上任三把火。

【考点】字词解释;句子翻译;谚语、俗语及惯用语.

【答案】(1)①触动,触怒;

②书写;

(2)于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)B。

【分析】参考译文:

田登作郡守的时候,非常忌讳别人直接称呼他的名字,触犯了他这规矩的人必定(让他)大怒。官吏、兵卒大多(因此)遭受鞭打。于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。正值上元节放灯的日子,田登允许人们前来游览观赏,于是官吏就在发布于闹市的文书上写到:“本州按照惯例,放火三天。”

【解答】(1)考查字词解释。①触者必怒:触犯了他这规矩的人必定(让他)大怒。触:触动,触怒。

②吏人遂书榜揭于市:于是官吏就在发布于闹市的文书上。书:书写。

(2)考查句子翻译。举:全。皆:都。谓:叫做。故“于是举州皆谓‘灯’为‘火’”译为:于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)考查俗语。A.灯台不照自己,灯草不烧旁人:比喻人们容易看到别人的缺点,却看不见自身的缺点。

B.只许州官放火,不许百姓点灯:允许当官的放火胡作非为,不允许老百姓点灯照明,指有权有势的人自己可以胡作非为,老百姓却连正当活动也要受到限制。后以“只许州官放火,不许百姓点灯”形容统治者可以为所欲为、胡作非为,而人民的正当言行却受到种种限制。

C.新官上任三把火:比喻新上任的官总要先做几件有影响的事,以显示自己的才能和胆识。

结合文章内容,由“吏人遂书榜揭于市曰:‘本州依例放火三日。’”可知,俗语是“只许州官放火,不许百姓点灯”,故选B。

故答案为:

(1)①触动,触怒;

②书写;

(2)于是整个州郡内的人都把“灯”叫做“火”。

(3)B。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

13.阅读下面的文言文,结合“注释”完成问题。

夸父逐日

夸父①与日逐走②,入日③;渴,欲得饮④,饮于河、渭⑤;河、渭不足,北饮大泽⑥。未至⑦,道渴而死⑧。弃⑨其仗,化为邓林⑩。

【注释】①夸父:一个善跑的巨人。②逐走:追赶赛跑。③入日:追赶到太阳落下的地方。④欲得饮:很想能够喝水解渴。⑤河、渭:指黄河与渭水。⑥大泽:神话里的大湖。⑦未至:没有赶到。⑧道渴而死:半路上因口渴而死去。⑨弃:遗弃。⑩邓林:桃林。

(1)读着故事,我好像看到了这样的情景: 夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。 。

(2)读完故事,我想这样夸奖夸父:“ 你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人 。”

【考点】内容理解;拓展延伸.

【答案】(1)夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。

(2)你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人。

【分析】参考译文:

夸父与太阳赛跑,一直追赶到太阳落下的地方;他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。黄河、渭水的水不够,往北去大湖喝水。还没到大湖,在半路因口渴而死。而他丢弃的手杖,就化成桃林。

【解答】(1)考查内容理解和表达。结合文章的翻译,加以联想和想象用优美的语言加以描述即可。

(2)考查了对人物形象的概括。结合内容理解可知,本文写夸父追逐太阳最后在半路上渴死。由此可以看出夸父有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强。

故答案为:

(1)夸父正在火火辣辣的太阳下跑着,跑啊!跑啊!一直追赶到太阳落下的地方;他感到十分口渴,于是就到了黄河边。黄河、渭水的水不够,他就北去大湖喝水。还没到大湖,就在半路因口渴而死。他丢弃的手杖,化成一片葱茏的桃林。

(2)你是一个有胆量有决心,目标远大,气魄非凡,意志坚强的人。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

14.阅读下面的文章,回答问题。

君子之学必好问。问与学,相辅而行①者也。非学无以致②疑,非问无以广识;好学而不勤问,非真能好学者也。理③明④矣,而或不达于事⑤;识其大⑥矣,而或不知其细⑦。舍⑧问,其奚⑨决焉?

(选自《孟涂文集》)

【注释】①相辅而行:互相协助进行或互相配合使用。②致:求得。③理:道理。④明:明白,知晓。⑤不达于事:不能应用于实际。⑥大:大的方面。⑦细:细微之处。⑧舍:舍弃,放弃。⑨奚:怎么。

(1)解释下列加点的词语。

①非问无以广识 增加。

②其奚决焉 怎么。

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

好学而不勤问,非真能好学者也。

喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习。

(3)文中揭示主旨的句子是: 问与学,相辅而行者也 。

(4)根据文段的内容,用自己的话说说“问”在学习中的重要性。

问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【考点】句子翻译.

【答案】(1)增加 怎么;

(2)喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习;

(3)问与学,相辅而行者也;

(4)问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【分析】参考译文:

一个有见识的人,他做学问必然喜欢向别人提问请教。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,怎么能解决问题呢?

【解答】(1)考查文言实词的意义和用法。

①句意:不“问”就不能增加知识。广:增加;

②句意:怎么能解决问题呢?奚:怎么。

(2)考查文言文句子的翻译。

重点词语有:好,喜爱;而,连词,表示转折关系;句意为:喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习。

(3)考查内容理解和概括。根据文中的“君子学必好问”“问与学,相辅而行者也”等语句可知,选文论述了学与问两者的关系,启发我们学习要勤学好问。

(4)考查文章中心的理解。要想抓住文章的中心,可以抓住文章中的重要句子。文章中的观点:”君子学必好问“,然后证明:问与学相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。由此可见,问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。启示我们要勤学好问。

故答案为:

(1)增加 怎么;

(2)喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习;

(3)问与学,相辅而行者也;

(4)问和学是相辅相成地,不学就不能提出疑难,不问就不能增长知识。

【点评】解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大概。要求集中心思,稳住神,快速浏览一遍。初步明确是“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说什么话”等,对全段的内容有个粗略的了解,读懂六七成即可。因为高考作为选拔性的考试,要一下子全读懂,一般的人是绝对做不到的。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句。在这一步阅读中,要根据题干要求,结合各选项的具体内容,一一落实、理解要求多答的字、词、句、段在文段的位置,引起回忆,运用课内所学过的知识(实词、虚词、句式、活用、倒装、特殊句式等),解决、完成较容易做的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是站在更高的层次去认知全文,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

15.文言文阅读:《豺烹羊》。

一日,豺①与羊同涧②饮水,豺欲烹其羊,自念无以措辞③,乃④强责之曰:“汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀!”羊对曰:“大王在上流,羊在下流,虽浊无碍。”豺复责曰:“汝去年某日,出言得罪于我,亦该杀!”羊曰:“大王误矣。去年某日,羊未出世,安⑤能得罪大王?”豺则变羞为怒,责之曰:“汝之父母得罪于我,亦汝之罪也。”遂⑥烹之。谚云:欲加之罪,何患⑦无辞。

[注释]①豺:与狼相近的动物。②涧:小溪流。③措辞:选用词句,这里指理由、借口。④乃:于是。⑤安:怎么。⑥遂:于是。⑦患:担心。

(1)联系上下文,下面字词理解不正确的一项是 C 。

A.烹:杀后煮着吃

B.混浊:把水弄脏

C.老夫:指老人

(2)“去年某日,羊未出世,安能得罪大王?”这是一个 反问 句。

(3)欲加之罪,何患无辞。(说说句子的意思)

想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)读完短文,你怎么看待文中的“豺”?

豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【考点】字词解释;句子翻译;内容理解;句式判断.

【答案】(1)C;

(2)反问;

(3)想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【分析】《豺烹羊》参考译文:

一天,豺狼与羊在同一条小河喝水,豺狼想煮了吃掉那只羊,自己心想没有(合适的)说辞(即理由),就强行责备那只羊说:“你把水弄混浊了,使老夫我不能喝了,该杀!”羊回答说:“大王在上流,我在下流,即使我弄混了水也不妨碍(您喝水)。”豺狼又责备他说:“你去年某日,说话得罪了我,也该杀!”羊说:“大王弄错了,去年某日,我还没出世,怎么会得罪大王呢?”豺狼变羞愧为愤怒,责备羊说:“你的父母得罪了我,也是你的罪。”于是就将那只羊煮了吃掉了。谚语说:想要加罪于人,不必担心找不到罪名。说的就是这种事情啊。

【解答】(1)考查字词解释。A、B正确。C.有误。汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀:你把水弄混浊了,使老夫我不能喝了,该杀!老夫:自称,指我。

(2)考查句式判断。去年某日,羊未出世,安能得罪大王:去年某日,我还没出世,怎么会得罪大王呢?此句是反问句,用疑问的语气表达肯定的意思,即:去年某日,我还没出世,不会得罪大王。

(3)考查句子翻译。欲:想要。患:忧愁,担心。辞:言辞,指借口。故“欲加之罪,何患无辞”译为:想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)考查内容理解。阅读短文可知,豺为了想把羊煮了吃掉,找了很多理由,最后如愿以偿。我认为豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

故答案为:

(1)C;

(2)反问;

(3)想要加罪于人,不用担心找不到借口。

(4)豺既狡猾又凶残,为了达到自己的目的,总是千方百计找理由。

【点评】文言文的学习要多读、多背,多积累文言字词。只要理解了文章的意思,所有的题目也就和现代文的阅读相同了,所以平时学习中要背会课文,还要懂得文章的意思。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录