5. 山水田园诗四首 课件 (4)

图片预览

文档简介

课件29张PPT。山水田园诗四首关于山水田园诗 由陶源明开创的田园诗通过描写田园风光表达隐逸情怀,谢灵运开创的山水诗描写山水之胜抒发对祖国秀丽河山的热爱之情。田园诗与山水诗在南北朝时期基本上分道而行,到唐初王绩开始合流。至初唐之交,描写山水别业的风尚盛行于朝野,沈宋、吴越诗人在山水诗创作中取得的成就已为盛唐山水田园诗开了先河。 唐朝田园诗继承了陶谢山水田园诗的精神旨趣,在大自然中追求任情适意、快然自足的乐趣,领会老庄超然物外、与大化冥合为一的境界;从东晋以来形成的澄怀观道、静照忘求的审美关照方式,在盛唐进一步与仙境和禅境相融合,促使山水诗形成了优美空静的意境。艺术上,他们继承了重兴寄和感受、谢灵运重观赏和刻画的传统,形成寄情于自然美之中的基本表现方式。代表诗人为孟浩然与王维。山水田园诗的特点 田园诗的思想内容

1、描写自然景色,表现对田园生活的向往,如王维《积雨辋川庄作》

2、借景表达自己与众不同,厌倦官场,不愿同流合污的高贵品质,如储光羲《田家杂兴八首》。

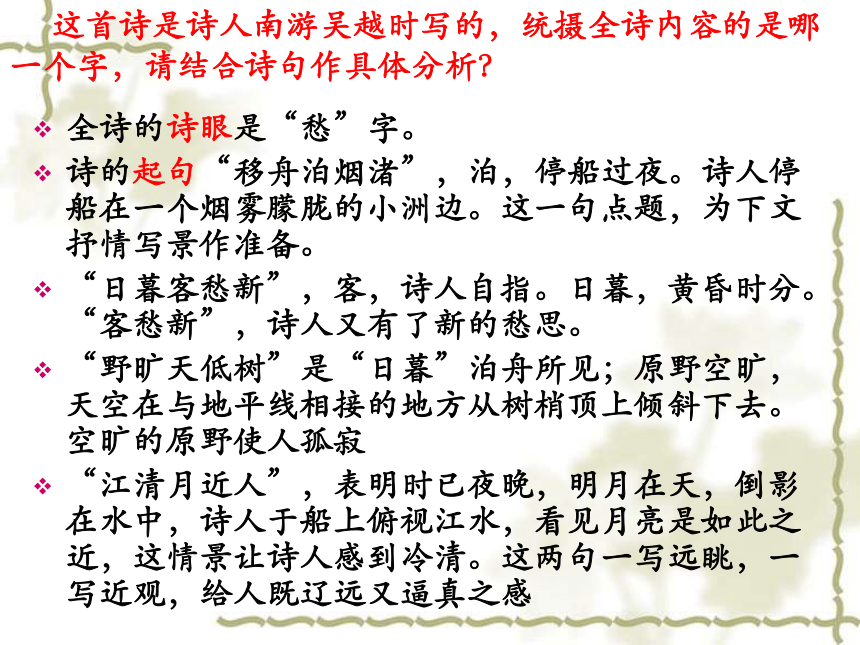

常用手法:白描手法 借景抒情 生活在开元承平年代,40岁在老家隐居,后来赴长安考进士落第,到吴越一带漫游,几年后回到家乡,曾在张九龄幕中任从事。他既有魏晋名流清朗潇散的风神仪表,又追慕陶源明躬耕田园的高尚情操,同时也怀有盛唐大多数终生不达的失意文人共同的精神面貌。他的田园诗侧重描写隐居的种种高雅生活和闲情逸致,诸如高士的孤怀、隐居的幽寂、登临的清兴、静夜的相思。他的山水诗注意对生活的领悟,不雕琢,浑然而就,创造出许多清空的意境。艺术上孟浩然以比兴寄托和壮逸之气充实了南方山水诗的骨力,以白描手法写景抒情,形成了冲淡清旷的风格。代表作有《春晓》、《过故人庄》、《宿建德江》、《望洞庭湖赠张丞相》.作者介绍1、这首诗是诗人南游吴越时写的,统摄全诗内容的是哪一个字,请结合诗句作具体分析?

2、清人黄叔灿<<唐诗笺注>>:“‘野旷’一联,人但赏其写景之妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”你是怎样理解这诗外之意的? 宿建德江 【唐】孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。 1、移舟:靠岸。 2、烟渚:弥漫雾气的沙洲。 3、泊:停船靠岸。 4、天低树:天幕低垂,好像和树木相连。 5、旷:空阔远大。 6、近:亲近。 全诗的诗眼是“愁”字。

诗的起句“移舟泊烟渚”,泊,停船过夜。诗人停船在一个烟雾朦胧的小洲边。这一句点题,为下文抒情写景作准备。

“日暮客愁新”,客,诗人自指。日暮,黄昏时分。“客愁新”,诗人又有了新的愁思。

“野旷天低树”是“日暮”泊舟所见;原野空旷,天空在与地平线相接的地方从树梢顶上倾斜下去。空旷的原野使人孤寂

“江清月近人”,表明时已夜晚,明月在天,倒影在水中,诗人于船上俯视江水,看见月亮是如此之近,这情景让诗人感到冷清。这两句一写远眺,一写近观,给人既辽远又逼真之感 这首诗是诗人南游吴越时写的,统摄全诗内容的是哪一个字,请结合诗句作具体分析?清人黄叔灿<<唐诗笺注>>:“‘野旷’一联,人但赏其写景之妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”你是怎样理解这诗外之意的? “野旷天低树”写出旷野的空旷寂寥,在这个广阔的天地之中,人显得孤独寂寞,这时,只有江中的孤月与自己亲近,寂寞之心似乎寻得了慰藉,但这一点喜悦不能驱散诗人的团团新愁,诗人带着多年的准备、多年的希望奔赴长安,而今却只能还着一腔被弃置的忧愤南巡吴越。此刻,他孑然一身,面对着这四野茫茫、江水悠悠、明月孤舟的景色,那羁旅的惆怅,故乡的思念,仕途的失意,理想的幻灭,人生的坎坷……千愁万绪,不禁纷来沓至,涌上心头。“ 江清月近人”,这画面让我们一见到的清澈平静的江水,以及水中的明月伴着船上的诗人;可那画面上见不到而应该体味到的,则是诗人的愁心已经随着江水流入思想翻腾的海洋。这一隐一现,一虚一实,相互映衬,相互补充,正构成一个人宿建德江,心随月去的意境。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。注释:终南:山名,在陕西省西安市东南面

阴岭:终南山的北面

林表:树梢

霁色:雨雪初晴的阳光这首诗写在长安城中眺望终南山积雪景象,并预感到城日暮,将更加寒冷。

前两句写在长安眺望终南山,看到它的北面山形秀美,积雪高高覆盖在上面,如同漂浮在云端。

后两句中,“林表明霁色”,雪后初晴,林梢的日光和积雪的反光相辉映,一片明亮。“城中增暮寒”,临黄昏,“日暮天寒”非常自然。1、有人说“积雪浮云端” 中的“浮”用得很好,说说你的看法。 积雪不能浮在云端,但在这里“浮”是说终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云总是流动的;而高出云端的积雪又在阳光照耀下寒光闪闪,所以给人以“浮”的感觉。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。2、终南山在长安的北面,“林表”“明霁色”似乎不太合理,但“林表明霁色”却被许多诗家赞同,请说说的原因。 不仅用了“霁”,且是夕阳落时的“霁”。说的是林表有阳光,而不说林中、林下、山脚、山腰,因为只有终南山高处才有阳光,表明已是西山衔日,林表上的日光正是落日的余辉,既染亮了林表,当然也照亮了浮在云端的积雪,也带出了结句中的“暮”字。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。众人耻贫贱,相与尚膏腴。

我情既浩荡,所乐在畋猎。

山泽时晦暝,归家暂闲居。

满园植葵藿,绕屋树桑榆。

禽雀知我闲,翔集依我庐。

所愿在优游,州县莫相呼。

日与南山老,兀然倾一壶。田家杂诗八首(其二)储光羲作者介绍 储光羲(约706-约762):润州延陵人(今江苏丹阳)人,郡望兖州(今属山东)。开元十四年(726登进士第。安史之乱中陷贼,受伪职,脱身归。长安、洛阳收复后,被下狱,后被贬,死于贬所。语句分析众人耻贫贱,相与尚膏腴。

我情既浩荡,所乐在畋渔。 这四句用对比的手法写自己的隐居志向。世人都追逐荣华富贵而以贫贱为耻,而我却胸怀坦荡,爱好渔猎的闲适生活。山泽时晦暝,归家暂闲居。

满园植葵藿,绕屋树桑榆。

禽雀知我闲,翔集依我庐。 具体写田园生活的所乐之处。山林河泽有时昏暗不正常,而不适宜渔猎,就回到家。种满葵花藿草,桑树榆树绕屋而生。连飞禽都知我闲居无事,纷纷飞来,聚集在我的屋宇。语句分析所愿在优游,州县莫相呼 日与南山老,兀然倾一壶。 这四句是明志之语:我的愿望在于悠闲自在,无拘无束,地方官府不要来打扰我的悠闲生活。我每日与酒相伴,怀着傲世而看透尘世之心,打算在终南山终老此生。语句分析背诵陶源明的《归园田居》,试比较它与储光羲这首诗思想内容与手法的异同。 归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。误入尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼中,复得返自然。思想内容:储诗与陶诗的共同之处在于:两位诗人都是经历过官场生活后归隐田园,欣喜之情表漏无遗;诗人通过对田园风光的描绘,抒发了厌恶官场、向往田园生活的志向;两首诗中都刻画了一位热爱自由、不愿受任何拘束的诗人形象;景物描写栩栩如生。手法不同:储诗开篇采用对比手法言志,陶诗开篇与结尾都直抒胸臆;陶诗在描写田家风物中表现了归隐的乐趣,写景与抒情浑然一体,而储诗则更多地直说归田之乐和生活情景,不如陶诗平淡自然,反璞归真自意亦不如陶诗。游终南山孟郊 游终南山 孟郊

南山塞天地,日月石上生。 高峰夜留景,深谷昼未明。 山中人自正,路险心亦平。 长风驱松柏,声拂万壑清。 即此悔读书,朝朝近浮名。作者介绍 孟郊(751-814),字东野,湖州武康人,是韩愈的诗友,被时人称为“孟诗韩笔”,早年屡举进士不第,贞元十四年(798)登进士第,贫寒至死,他性格孤僻耿介,诗歌苦涩丰厚矫激,以苦吟著名,语言追求奇险,内容深刻警辟。韩愈评他的诗为“横空盘硬语,妥帖力排奡”,苏轼评他的诗是“诗从肺腑出,出则愁肺腑”。 说说哪些字用得奇险,似不合实情,却又用得非常好? “南山塞天地”的“塞”字用了夸张的手法,写终南山冲塞天地,终南山没有那么高大,这是作者写他“游”终南山的感受。身在深山,仰望,则山与天连;环顾,则视线为千岩万壑所遮,压根儿看不见山外还有什么空间。因此,用“南山塞天地”概括这种独特感受,虽“险”而不怪,非常妥帖。 游终南山 孟郊

南山塞天地,日月石上生。

高峰夜留景,深谷昼未明。 山中人自正,路险心亦平。 长风驱松柏,声拂万壑清。 即此悔读书,朝朝近浮名。日月石上生日月并提,并非日月并生,而是诗人在山中游玩多日,仰望看日出,看月升,先是露出半轮,仍旧再冉冉升起,看起来确实似从山石上“生”出。高峰夜留景 “夜”与“景”不能同时出现,诗人却写在一起,确有“奇”的感觉,但仔细分析,诗人不过是说山下已是不见阳光的夜幕时,终南山的高峰上尚有落日的余辉。深谷昼未明 写终南山千岩万壑,高低悬殊,高处已是白昼,低处尚阴暗无光。长风驱松柏,声拂万壑清 这两句写山风的威力惊人。山高风厉,长风过处,千柏万松的枝叶都向一个发现倾斜,可见“驱”的力量。声音本是无形无色的,如何“拂”呢?因为长风过处,叶叶飘拂,声音自然发出。把视觉和听觉结合起来了,既能看见万壑松涛,又能听见万壑清风。诗人是从什么角度来写景的?请用一句话概括景物的特点,表达了诗人什么思想感情?诗人写景是以自己在终南山的主观感受来写景的。终南山在诗人的笔下呈现出雄奇险怪的特点。

通过写景和直接抒情,表达了诗人归隐山林、淡泊名利的情志。对比王维的《终南山》,说说两首诗在意境与表现手法上的异同。 终南山 王维

太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。 王诗景象博大,感情深沉,情景自然浑成。孟诗景象奇特幽深,情感直露,情景相生。意境上的区别表现手法的不同 王诗以写景为主,情深而晦。写景时,王诗移步换景,在动态中描绘景物,如“白云回望合,青霭入看无”;结句采用暗示手法,隐含自己对隐居生活的向往。孟诗写景兼具抒情。写景以静态为主,诗人立足点未变;抒情采用类比抒情,如以山比人,“山中人自正,路险心亦平;结句直抒胸臆,表达自己对凡俗生活的厌恶和对隐居生活的向往。

1、描写自然景色,表现对田园生活的向往,如王维《积雨辋川庄作》

2、借景表达自己与众不同,厌倦官场,不愿同流合污的高贵品质,如储光羲《田家杂兴八首》。

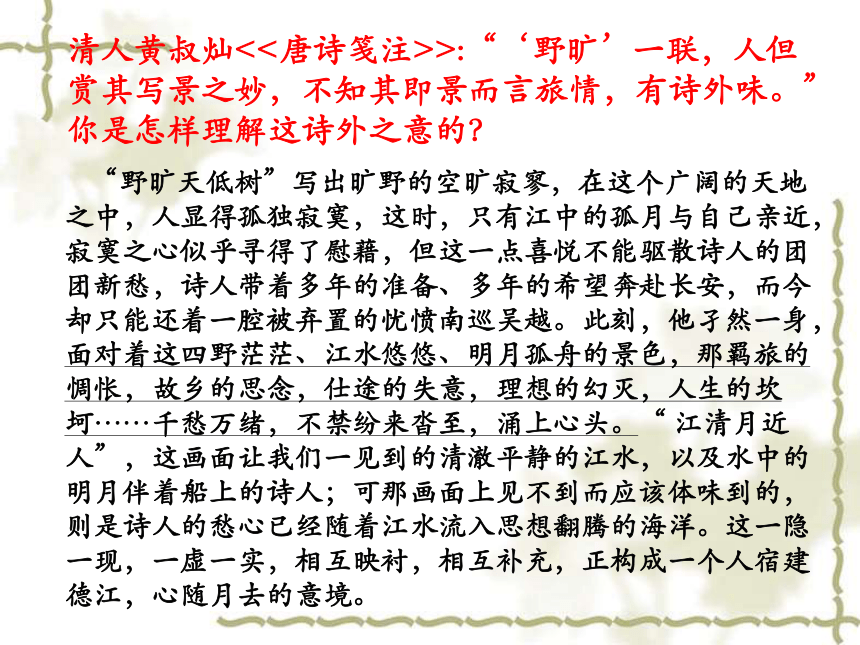

常用手法:白描手法 借景抒情 生活在开元承平年代,40岁在老家隐居,后来赴长安考进士落第,到吴越一带漫游,几年后回到家乡,曾在张九龄幕中任从事。他既有魏晋名流清朗潇散的风神仪表,又追慕陶源明躬耕田园的高尚情操,同时也怀有盛唐大多数终生不达的失意文人共同的精神面貌。他的田园诗侧重描写隐居的种种高雅生活和闲情逸致,诸如高士的孤怀、隐居的幽寂、登临的清兴、静夜的相思。他的山水诗注意对生活的领悟,不雕琢,浑然而就,创造出许多清空的意境。艺术上孟浩然以比兴寄托和壮逸之气充实了南方山水诗的骨力,以白描手法写景抒情,形成了冲淡清旷的风格。代表作有《春晓》、《过故人庄》、《宿建德江》、《望洞庭湖赠张丞相》.作者介绍1、这首诗是诗人南游吴越时写的,统摄全诗内容的是哪一个字,请结合诗句作具体分析?

2、清人黄叔灿<<唐诗笺注>>:“‘野旷’一联,人但赏其写景之妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”你是怎样理解这诗外之意的? 宿建德江 【唐】孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。 1、移舟:靠岸。 2、烟渚:弥漫雾气的沙洲。 3、泊:停船靠岸。 4、天低树:天幕低垂,好像和树木相连。 5、旷:空阔远大。 6、近:亲近。 全诗的诗眼是“愁”字。

诗的起句“移舟泊烟渚”,泊,停船过夜。诗人停船在一个烟雾朦胧的小洲边。这一句点题,为下文抒情写景作准备。

“日暮客愁新”,客,诗人自指。日暮,黄昏时分。“客愁新”,诗人又有了新的愁思。

“野旷天低树”是“日暮”泊舟所见;原野空旷,天空在与地平线相接的地方从树梢顶上倾斜下去。空旷的原野使人孤寂

“江清月近人”,表明时已夜晚,明月在天,倒影在水中,诗人于船上俯视江水,看见月亮是如此之近,这情景让诗人感到冷清。这两句一写远眺,一写近观,给人既辽远又逼真之感 这首诗是诗人南游吴越时写的,统摄全诗内容的是哪一个字,请结合诗句作具体分析?清人黄叔灿<<唐诗笺注>>:“‘野旷’一联,人但赏其写景之妙,不知其即景而言旅情,有诗外味。”你是怎样理解这诗外之意的? “野旷天低树”写出旷野的空旷寂寥,在这个广阔的天地之中,人显得孤独寂寞,这时,只有江中的孤月与自己亲近,寂寞之心似乎寻得了慰藉,但这一点喜悦不能驱散诗人的团团新愁,诗人带着多年的准备、多年的希望奔赴长安,而今却只能还着一腔被弃置的忧愤南巡吴越。此刻,他孑然一身,面对着这四野茫茫、江水悠悠、明月孤舟的景色,那羁旅的惆怅,故乡的思念,仕途的失意,理想的幻灭,人生的坎坷……千愁万绪,不禁纷来沓至,涌上心头。“ 江清月近人”,这画面让我们一见到的清澈平静的江水,以及水中的明月伴着船上的诗人;可那画面上见不到而应该体味到的,则是诗人的愁心已经随着江水流入思想翻腾的海洋。这一隐一现,一虚一实,相互映衬,相互补充,正构成一个人宿建德江,心随月去的意境。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。注释:终南:山名,在陕西省西安市东南面

阴岭:终南山的北面

林表:树梢

霁色:雨雪初晴的阳光这首诗写在长安城中眺望终南山积雪景象,并预感到城日暮,将更加寒冷。

前两句写在长安眺望终南山,看到它的北面山形秀美,积雪高高覆盖在上面,如同漂浮在云端。

后两句中,“林表明霁色”,雪后初晴,林梢的日光和积雪的反光相辉映,一片明亮。“城中增暮寒”,临黄昏,“日暮天寒”非常自然。1、有人说“积雪浮云端” 中的“浮”用得很好,说说你的看法。 积雪不能浮在云端,但在这里“浮”是说终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云总是流动的;而高出云端的积雪又在阳光照耀下寒光闪闪,所以给人以“浮”的感觉。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。2、终南山在长安的北面,“林表”“明霁色”似乎不太合理,但“林表明霁色”却被许多诗家赞同,请说说的原因。 不仅用了“霁”,且是夕阳落时的“霁”。说的是林表有阳光,而不说林中、林下、山脚、山腰,因为只有终南山高处才有阳光,表明已是西山衔日,林表上的日光正是落日的余辉,既染亮了林表,当然也照亮了浮在云端的积雪,也带出了结句中的“暮”字。 终南望余雪 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。众人耻贫贱,相与尚膏腴。

我情既浩荡,所乐在畋猎。

山泽时晦暝,归家暂闲居。

满园植葵藿,绕屋树桑榆。

禽雀知我闲,翔集依我庐。

所愿在优游,州县莫相呼。

日与南山老,兀然倾一壶。田家杂诗八首(其二)储光羲作者介绍 储光羲(约706-约762):润州延陵人(今江苏丹阳)人,郡望兖州(今属山东)。开元十四年(726登进士第。安史之乱中陷贼,受伪职,脱身归。长安、洛阳收复后,被下狱,后被贬,死于贬所。语句分析众人耻贫贱,相与尚膏腴。

我情既浩荡,所乐在畋渔。 这四句用对比的手法写自己的隐居志向。世人都追逐荣华富贵而以贫贱为耻,而我却胸怀坦荡,爱好渔猎的闲适生活。山泽时晦暝,归家暂闲居。

满园植葵藿,绕屋树桑榆。

禽雀知我闲,翔集依我庐。 具体写田园生活的所乐之处。山林河泽有时昏暗不正常,而不适宜渔猎,就回到家。种满葵花藿草,桑树榆树绕屋而生。连飞禽都知我闲居无事,纷纷飞来,聚集在我的屋宇。语句分析所愿在优游,州县莫相呼 日与南山老,兀然倾一壶。 这四句是明志之语:我的愿望在于悠闲自在,无拘无束,地方官府不要来打扰我的悠闲生活。我每日与酒相伴,怀着傲世而看透尘世之心,打算在终南山终老此生。语句分析背诵陶源明的《归园田居》,试比较它与储光羲这首诗思想内容与手法的异同。 归园田居(其一)

少无适俗韵,性本爱丘山。误入尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼中,复得返自然。思想内容:储诗与陶诗的共同之处在于:两位诗人都是经历过官场生活后归隐田园,欣喜之情表漏无遗;诗人通过对田园风光的描绘,抒发了厌恶官场、向往田园生活的志向;两首诗中都刻画了一位热爱自由、不愿受任何拘束的诗人形象;景物描写栩栩如生。手法不同:储诗开篇采用对比手法言志,陶诗开篇与结尾都直抒胸臆;陶诗在描写田家风物中表现了归隐的乐趣,写景与抒情浑然一体,而储诗则更多地直说归田之乐和生活情景,不如陶诗平淡自然,反璞归真自意亦不如陶诗。游终南山孟郊 游终南山 孟郊

南山塞天地,日月石上生。 高峰夜留景,深谷昼未明。 山中人自正,路险心亦平。 长风驱松柏,声拂万壑清。 即此悔读书,朝朝近浮名。作者介绍 孟郊(751-814),字东野,湖州武康人,是韩愈的诗友,被时人称为“孟诗韩笔”,早年屡举进士不第,贞元十四年(798)登进士第,贫寒至死,他性格孤僻耿介,诗歌苦涩丰厚矫激,以苦吟著名,语言追求奇险,内容深刻警辟。韩愈评他的诗为“横空盘硬语,妥帖力排奡”,苏轼评他的诗是“诗从肺腑出,出则愁肺腑”。 说说哪些字用得奇险,似不合实情,却又用得非常好? “南山塞天地”的“塞”字用了夸张的手法,写终南山冲塞天地,终南山没有那么高大,这是作者写他“游”终南山的感受。身在深山,仰望,则山与天连;环顾,则视线为千岩万壑所遮,压根儿看不见山外还有什么空间。因此,用“南山塞天地”概括这种独特感受,虽“险”而不怪,非常妥帖。 游终南山 孟郊

南山塞天地,日月石上生。

高峰夜留景,深谷昼未明。 山中人自正,路险心亦平。 长风驱松柏,声拂万壑清。 即此悔读书,朝朝近浮名。日月石上生日月并提,并非日月并生,而是诗人在山中游玩多日,仰望看日出,看月升,先是露出半轮,仍旧再冉冉升起,看起来确实似从山石上“生”出。高峰夜留景 “夜”与“景”不能同时出现,诗人却写在一起,确有“奇”的感觉,但仔细分析,诗人不过是说山下已是不见阳光的夜幕时,终南山的高峰上尚有落日的余辉。深谷昼未明 写终南山千岩万壑,高低悬殊,高处已是白昼,低处尚阴暗无光。长风驱松柏,声拂万壑清 这两句写山风的威力惊人。山高风厉,长风过处,千柏万松的枝叶都向一个发现倾斜,可见“驱”的力量。声音本是无形无色的,如何“拂”呢?因为长风过处,叶叶飘拂,声音自然发出。把视觉和听觉结合起来了,既能看见万壑松涛,又能听见万壑清风。诗人是从什么角度来写景的?请用一句话概括景物的特点,表达了诗人什么思想感情?诗人写景是以自己在终南山的主观感受来写景的。终南山在诗人的笔下呈现出雄奇险怪的特点。

通过写景和直接抒情,表达了诗人归隐山林、淡泊名利的情志。对比王维的《终南山》,说说两首诗在意境与表现手法上的异同。 终南山 王维

太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。 王诗景象博大,感情深沉,情景自然浑成。孟诗景象奇特幽深,情感直露,情景相生。意境上的区别表现手法的不同 王诗以写景为主,情深而晦。写景时,王诗移步换景,在动态中描绘景物,如“白云回望合,青霭入看无”;结句采用暗示手法,隐含自己对隐居生活的向往。孟诗写景兼具抒情。写景以静态为主,诗人立足点未变;抒情采用类比抒情,如以山比人,“山中人自正,路险心亦平;结句直抒胸臆,表达自己对凡俗生活的厌恶和对隐居生活的向往。